选择性必修1 第13课 当代中国的民族政策 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第13课 当代中国的民族政策 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 22:33:39 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第13课

当代中国的民族政策

国家制度与社会治理 第四单元 民族关系与国家关系

课标要求:了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业”

课程导入

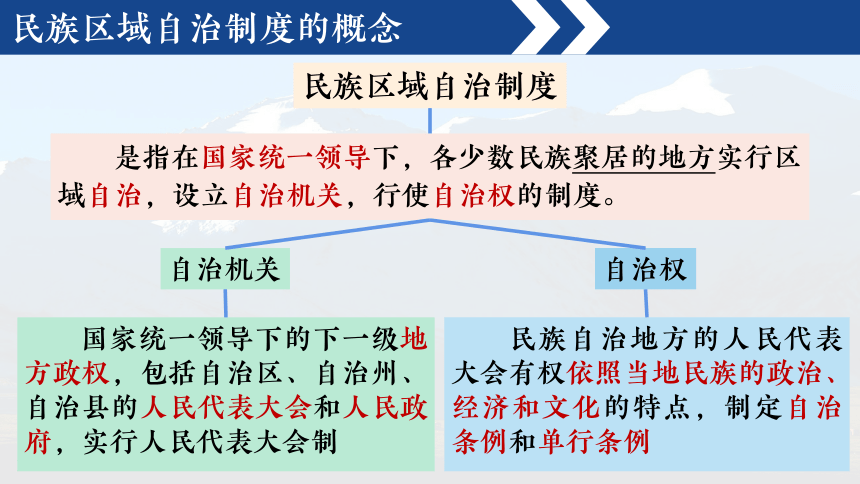

民族区域自治制度的概念

是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

民族区域自治制度

自治机关

国家统一领导下的下一级地方政权,包括自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府,实行人民代表大会制

自治权

民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例

一、为团结

民族区域自治制度的建立

民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度

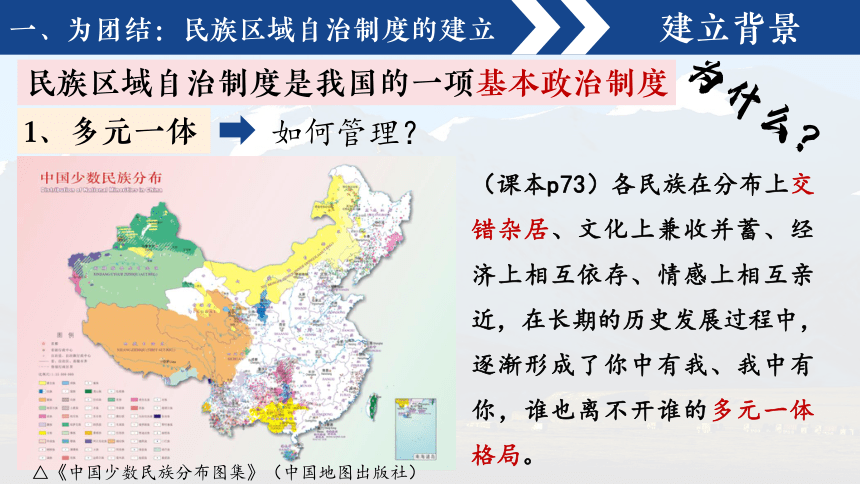

一、为团结:民族区域自治制度的建立

为什么?

建立背景

1、多元一体

(课本p73)各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,在长期的历史发展过程中,逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

如何管理?

△《中国少数民族分布图集》(中国地图出版社)

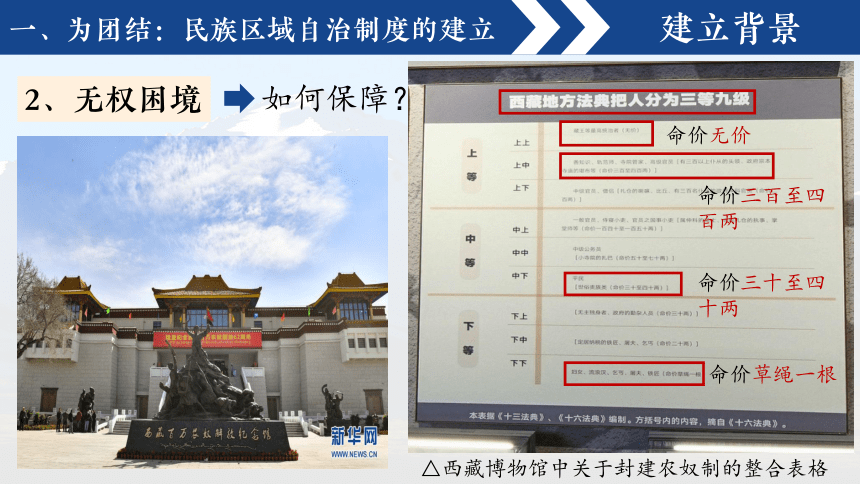

△西藏博物馆中关于封建农奴制的整合表格

建立背景

2、无权困境

如何保障?

命价草绳一根

命价三十至四十两

命价三百至四百两

命价无价

一、为团结:民族区域自治制度的建立

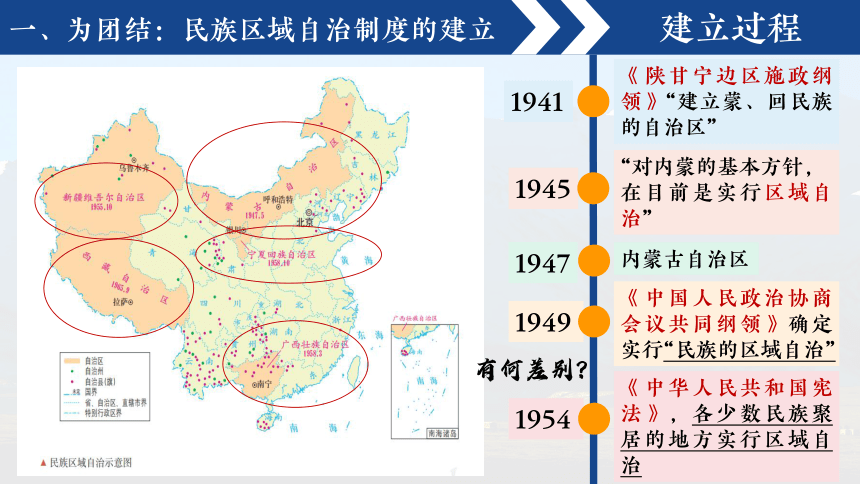

建立过程

1941

《陕甘宁边区施政纲领》“建立蒙、回民族的自治区”

1945

“对内蒙的基本方针,

在目前是实行区域自治”

1947

内蒙古自治区

1949

《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族的区域自治”

1954

《中华人民共和国宪法》,各少数民族聚居的地方实行区域自治

有何差别?

一、为团结:民族区域自治制度的建立

二、促和谐

民族区域自治制度的发展

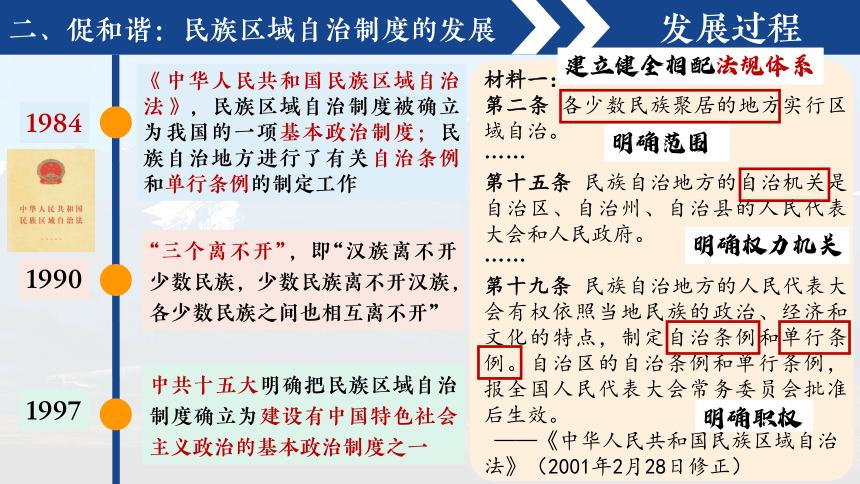

发展过程

1984

《中华人民共和国民族区域自治法》,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度;民族自治地方进行了有关自治条例和单行条例的制定工作

1990

“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”

1997

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

材料一:

第二条 各少数民族聚居的地方实行区域自治。

……

第十五条 民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

……

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(2001年2月28日修正)

明确范围

明确权力机关

明确职权

建立健全相配法规体系

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

1、维护国家的集中统一

新中国初期面临怎样的民族社会情况?

材料二:

西藏上层分裂分子与历史发展潮流背道而驰,不顾地方经济凋敝而扩大军备、调遣藏军,妄图以武力抵抗人民解放军,还勾结帝国主义势力,建立电台、散布谣言,人为制造民族隔阂,派出所谓“亲善使团”寻求一些国家对“西藏独立”的支持。

——《拉萨日报》,《西藏和平解放与繁荣发展》

材料三:

全国发生妄图颠覆新生政权的武装暴动816起,仅在西南地区被匪特攻打、攻陷的县城在100个以上。

——当代中国研究所,《中华人民共和国史稿》

材料四:

历史上的反动统治者……曾经在我们各民族中间制造种种隔阂,欺负少数民族。这种情况所造成的影响,就在劳动人民中间也不容易很快消除。

——毛泽东,《论十大关系》

反动势力阴谋破坏活动持续不断

民族隔阂问题依然存在

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

1、维护国家的集中统一

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

统一是前提与基础,

体现了统一与自治的有机结合

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

2、保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础

材料五:

达赖统治时期的西藏地方政府称噶厦政府,是贵族、僧侣联合专政的政权组织……1959年以前,噶厦系统共有贵族197户,其中大贵族25户,中等贵族26户,小贵族146户。拥有经济实权的上层喇嘛约4000余人。整个农奴主阶层人口约占当时西藏人口的5%。

——《人民日报》,《达赖统治时期的人权记录(上篇)》

△1965年西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议

△西藏人民选举人大代表场面

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

3、实现民族地区经济社会事业加快发展

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

5分钟小组讨论

历史意义

3、实现民族地区经济社会事业加快发展

材料六:

青藏铁路通车运营9年来,西藏共接待海内外游客7418.3万人次,进藏旅游人数由2005年的180万人次,增加到2014年的1500万人次,旅游收入由2005年的19.4亿元增加到2014年的204亿元,翻了10倍多……如今,每天有近30趟高原列车奔驰在青藏铁路上,进出藏旅客日均达0.91万人次。此外,每天来自全国各地的食品、建材、成品油等大宗货物源源不断地运入西藏,众多西藏特色产品也“坐上”火车走向全国。

——节选自国务院新闻办公室网站《青藏铁路给西藏带来了什么?》

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

三、筑与共

中共十八大以来民族区域

自治制度的完善

完善过程

十八大以来,

“两个共同”:共同团结奋斗,共同繁荣发展

“五个认同”:—对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义的认同

十九大,

全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

三、筑与共:民族区域自治制度的完善

中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。 铸牢中华民族共同体意识是维护各民族根本利益的必然要求,只有铸牢中华民族共同体意识,构建起维护国家统一和民族团结的坚固思想长城,各民族共同维护好国家安全和社会稳定,才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆,才能不断实现各族人民对美好生活的向往,才能实现好、维护好、发展好各民族根本利益。

——2021年习近平总书记在中央民族工作会议上的讲话

三、筑与共:民族区域自治制度的完善

中华民族共同体意识

为什么要修建青藏铁路?

牢固树立中华民族共同体意识,

民族团结一家亲!

青藏铁路给边疆少数民族带来了什么?

休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共

便捷交通、经济发展……

三、筑与共:民族区域自治制度的完善

课后作业

1、采访身边少数民族的同学关于民族区域自治制度的看法。(有条件尽量完成)

2、思考与回答课本p77页学习拓展栏目问题。

谢 谢!

第13课

当代中国的民族政策

国家制度与社会治理 第四单元 民族关系与国家关系

课标要求:了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业”

课程导入

民族区域自治制度的概念

是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

民族区域自治制度

自治机关

国家统一领导下的下一级地方政权,包括自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府,实行人民代表大会制

自治权

民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例

一、为团结

民族区域自治制度的建立

民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度

一、为团结:民族区域自治制度的建立

为什么?

建立背景

1、多元一体

(课本p73)各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,在长期的历史发展过程中,逐渐形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

如何管理?

△《中国少数民族分布图集》(中国地图出版社)

△西藏博物馆中关于封建农奴制的整合表格

建立背景

2、无权困境

如何保障?

命价草绳一根

命价三十至四十两

命价三百至四百两

命价无价

一、为团结:民族区域自治制度的建立

建立过程

1941

《陕甘宁边区施政纲领》“建立蒙、回民族的自治区”

1945

“对内蒙的基本方针,

在目前是实行区域自治”

1947

内蒙古自治区

1949

《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族的区域自治”

1954

《中华人民共和国宪法》,各少数民族聚居的地方实行区域自治

有何差别?

一、为团结:民族区域自治制度的建立

二、促和谐

民族区域自治制度的发展

发展过程

1984

《中华人民共和国民族区域自治法》,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度;民族自治地方进行了有关自治条例和单行条例的制定工作

1990

“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”

1997

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

材料一:

第二条 各少数民族聚居的地方实行区域自治。

……

第十五条 民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

……

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(2001年2月28日修正)

明确范围

明确权力机关

明确职权

建立健全相配法规体系

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

1、维护国家的集中统一

新中国初期面临怎样的民族社会情况?

材料二:

西藏上层分裂分子与历史发展潮流背道而驰,不顾地方经济凋敝而扩大军备、调遣藏军,妄图以武力抵抗人民解放军,还勾结帝国主义势力,建立电台、散布谣言,人为制造民族隔阂,派出所谓“亲善使团”寻求一些国家对“西藏独立”的支持。

——《拉萨日报》,《西藏和平解放与繁荣发展》

材料三:

全国发生妄图颠覆新生政权的武装暴动816起,仅在西南地区被匪特攻打、攻陷的县城在100个以上。

——当代中国研究所,《中华人民共和国史稿》

材料四:

历史上的反动统治者……曾经在我们各民族中间制造种种隔阂,欺负少数民族。这种情况所造成的影响,就在劳动人民中间也不容易很快消除。

——毛泽东,《论十大关系》

反动势力阴谋破坏活动持续不断

民族隔阂问题依然存在

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

1、维护国家的集中统一

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

统一是前提与基础,

体现了统一与自治的有机结合

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

2、保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础

材料五:

达赖统治时期的西藏地方政府称噶厦政府,是贵族、僧侣联合专政的政权组织……1959年以前,噶厦系统共有贵族197户,其中大贵族25户,中等贵族26户,小贵族146户。拥有经济实权的上层喇嘛约4000余人。整个农奴主阶层人口约占当时西藏人口的5%。

——《人民日报》,《达赖统治时期的人权记录(上篇)》

△1965年西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议

△西藏人民选举人大代表场面

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

3、实现民族地区经济社会事业加快发展

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

5分钟小组讨论

历史意义

3、实现民族地区经济社会事业加快发展

材料六:

青藏铁路通车运营9年来,西藏共接待海内外游客7418.3万人次,进藏旅游人数由2005年的180万人次,增加到2014年的1500万人次,旅游收入由2005年的19.4亿元增加到2014年的204亿元,翻了10倍多……如今,每天有近30趟高原列车奔驰在青藏铁路上,进出藏旅客日均达0.91万人次。此外,每天来自全国各地的食品、建材、成品油等大宗货物源源不断地运入西藏,众多西藏特色产品也“坐上”火车走向全国。

——节选自国务院新闻办公室网站《青藏铁路给西藏带来了什么?》

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

历史意义

二、促和谐:民族区域自治制度的发展

三、筑与共

中共十八大以来民族区域

自治制度的完善

完善过程

十八大以来,

“两个共同”:共同团结奋斗,共同繁荣发展

“五个认同”:—对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义的认同

十九大,

全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

三、筑与共:民族区域自治制度的完善

中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。 铸牢中华民族共同体意识是维护各民族根本利益的必然要求,只有铸牢中华民族共同体意识,构建起维护国家统一和民族团结的坚固思想长城,各民族共同维护好国家安全和社会稳定,才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆,才能不断实现各族人民对美好生活的向往,才能实现好、维护好、发展好各民族根本利益。

——2021年习近平总书记在中央民族工作会议上的讲话

三、筑与共:民族区域自治制度的完善

中华民族共同体意识

为什么要修建青藏铁路?

牢固树立中华民族共同体意识,

民族团结一家亲!

青藏铁路给边疆少数民族带来了什么?

休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共

便捷交通、经济发展……

三、筑与共:民族区域自治制度的完善

课后作业

1、采访身边少数民族的同学关于民族区域自治制度的看法。(有条件尽量完成)

2、思考与回答课本p77页学习拓展栏目问题。

谢 谢!

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理