专题12课外文言文阅读:三年(2021-2023)中考语文真题分类汇编(湖南专用)(含解析)

文档属性

| 名称 | 专题12课外文言文阅读:三年(2021-2023)中考语文真题分类汇编(湖南专用)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 23:52:02 | ||

图片预览

文档简介

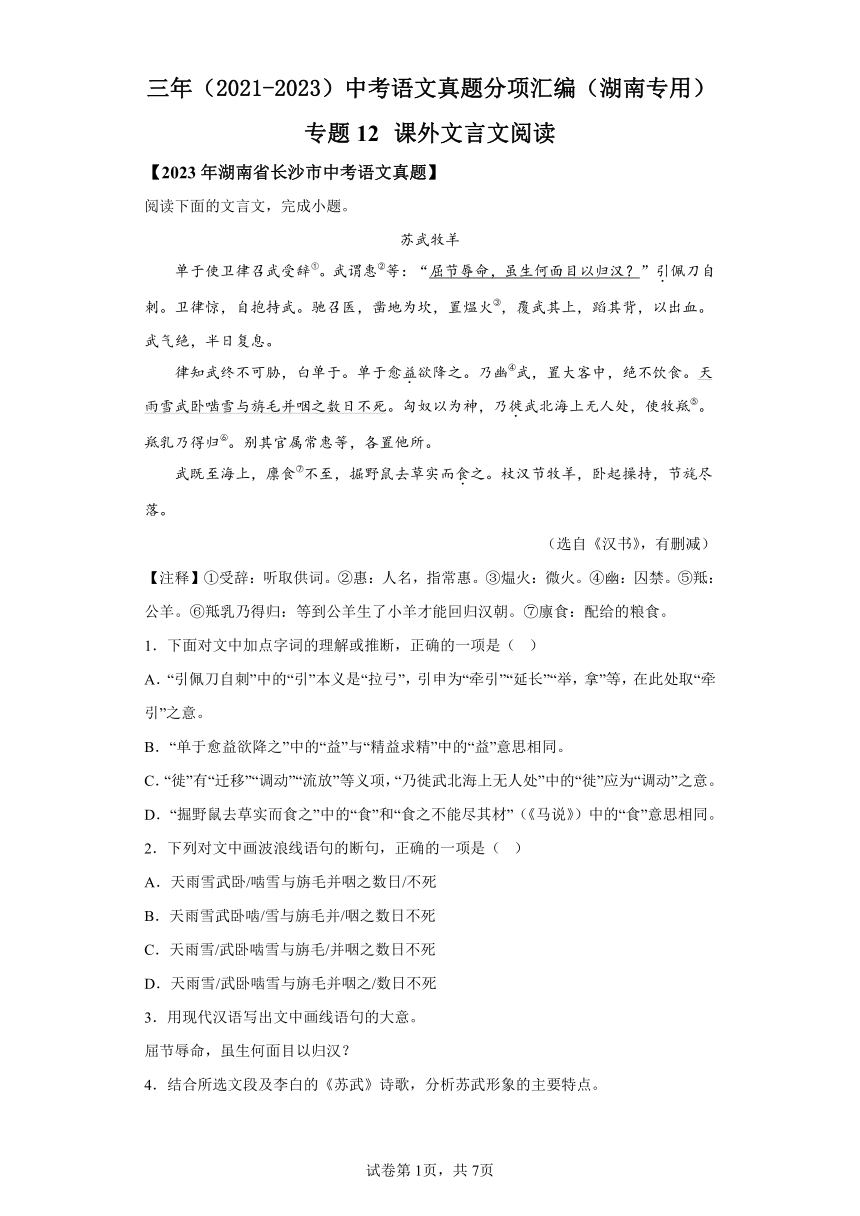

三年(2021-2023)中考语文真题分项汇编(湖南专用)

专题12 课外文言文阅读

【2023年湖南省长沙市中考语文真题】

阅读下面的文言文,完成小题。

苏武牧羊

单于使卫律召武受辞①。武谓惠②等:“屈节辱命,虽生何面目以归汉?”引佩刀自刺。卫律惊,自抱持武。驰召医,凿地为坎,置煴火③,覆武其上,蹈其背,以出血。武气绝,半日复息。

律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽④武,置大客中,绝不饮食。天雨雪武卧啮雪与旃毛并咽之数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羝⑤。羝乳乃得归⑥。别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食⑦不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(选自《汉书》,有删减)

【注释】①受辞:听取供词。②惠:人名,指常惠。③煴火:微火。④幽:囚禁。⑤羝:公羊。⑥羝乳乃得归:等到公羊生了小羊才能回归汉朝。⑦廪食:配给的粮食。

1.下面对文中加点字词的理解或推断,正确的一项是( )

A.“引佩刀自刺”中的“引”本义是“拉弓”,引申为“牵引”“延长”“举,拿”等,在此处取“牵引”之意。

B.“单于愈益欲降之”中的“益”与“精益求精”中的“益”意思相同。

C.“徙”有“迁移”“调动”“流放”等义项,“乃徙武北海上无人处”中的“徙”应为“调动”之意。

D.“掘野鼠去草实而食之”中的“食”和“食之不能尽其材”(《马说》)中的“食”意思相同。

2.下列对文中画波浪线语句的断句,正确的一项是( )

A.天雨雪武卧/啮雪与旃毛并咽之数日/不死

B.天雨雪武卧啮/雪与旃毛并/咽之数日不死

C.天雨雪/武卧啮雪与旃毛/并咽之数日不死

D.天雨雪/武卧啮雪与旃毛并咽之/数日不死

3.用现代汉语写出文中画线语句的大意。

屈节辱命,虽生何面目以归汉?

4.结合所选文段及李白的《苏武》诗歌,分析苏武形象的主要特点。

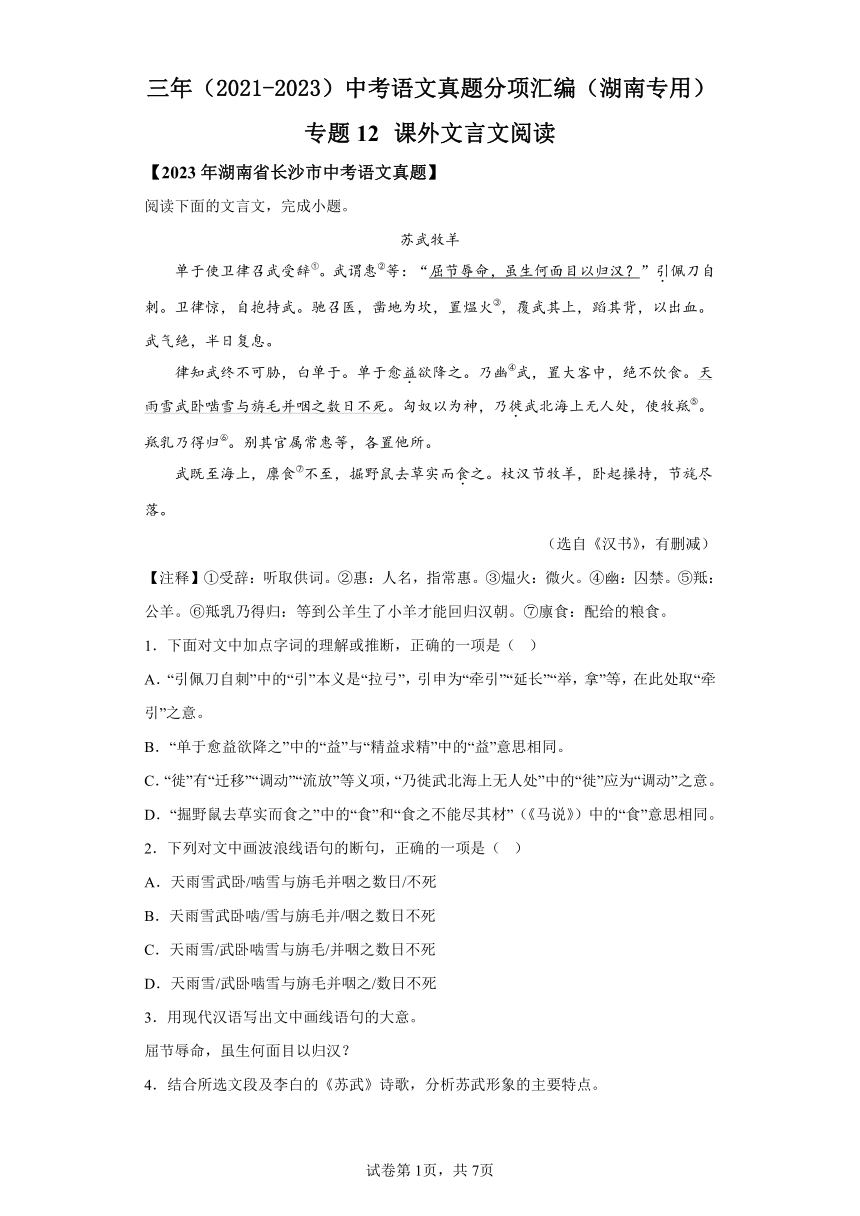

【2023年湖南省株洲市中考语文真题】

宁越困穷,欲谒齐桓公,自卫至齐,暮宿于郭门之外。桓公郊迎客,夜开门,爝火甚盛,从者甚众。宁越望见桓公而歌。桓公闻之,抚其仆之手曰:“异哉,歌者非常人也”命后车载之。桓公赐之衣冠而见,说以天下事,桓公大说,将任之。群臣争之曰:“客,卫人也。卫之去齐不远君不若使人问之问之而故贤者也用之未晚。”桓公曰:“不然,问之,患其有小恶也,以人之小恶而忘人之大美,此人主之所以失天下之士也。”

(选自汉·刘向《淮南子·道应训》)

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.卫之去齐不远/君不若使人问之/问之而故贤者也/用之未晚

B.卫之去齐/不远君不若使人问之/问之而故贤者也/用之未晚

C.卫之去齐不远/君不若使人问之问之/而故贤者/也用之未晚

D.卫之去齐不远君/不若使人问之/问之而故贤者/也用之未晚

6.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

以人之小恶而忘人之大美,此人主之所以失天下之士也。

7.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.宁越热爱音乐,有次在家唱歌时被齐公听到了。

B.齐桓公觉得宁越是个优秀的歌唱家,主动求见他。

C.群臣坚决反对齐桓公重用宁越,还派人调查宁越。

D.齐桓公不同意群臣的意见,表明了他的用人之道。

【2022·湖南湘潭·中考真题】

范蠡①浮海出齐,变姓名,自谓鸱夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治产,居无几何,致产数十万。齐人闻其贤,以为相。范蠡喟然叹曰:“居家则致千金居官则至卿相此布衣之极也。久受尊名,不祥。”乃归相印,尽散其财,以分与知友乡党,而怀其重宝,间行以去,止于陶②。……于是自谓陶朱公。

(节选自《史记 越王勾践世家》)

【注】①范蠡:春秋战国时期越国人。②陶:地名。

8.解释加点的词语。

乃: 间:

9.用“/”给下列文字断句。(画两处)

居 家 则 致 千 金 居 官 则 至 卿 相 此 布 衣 之 极 也

10.下列对原文内容理解与分析不正确的一项是( )

A.范蠡乘船到齐国,过着隐姓埋名的生活。

B.经过长期不懈的辛苦劳作,范蠡父子积累了数千万家产。

C.范蠡辞相的原因是他认为位高权重、久负盛名是不祥之兆。

D.从“归相印,尽散其财,以分与知友乡党”可以看出范蠡是一个不重名利的人。

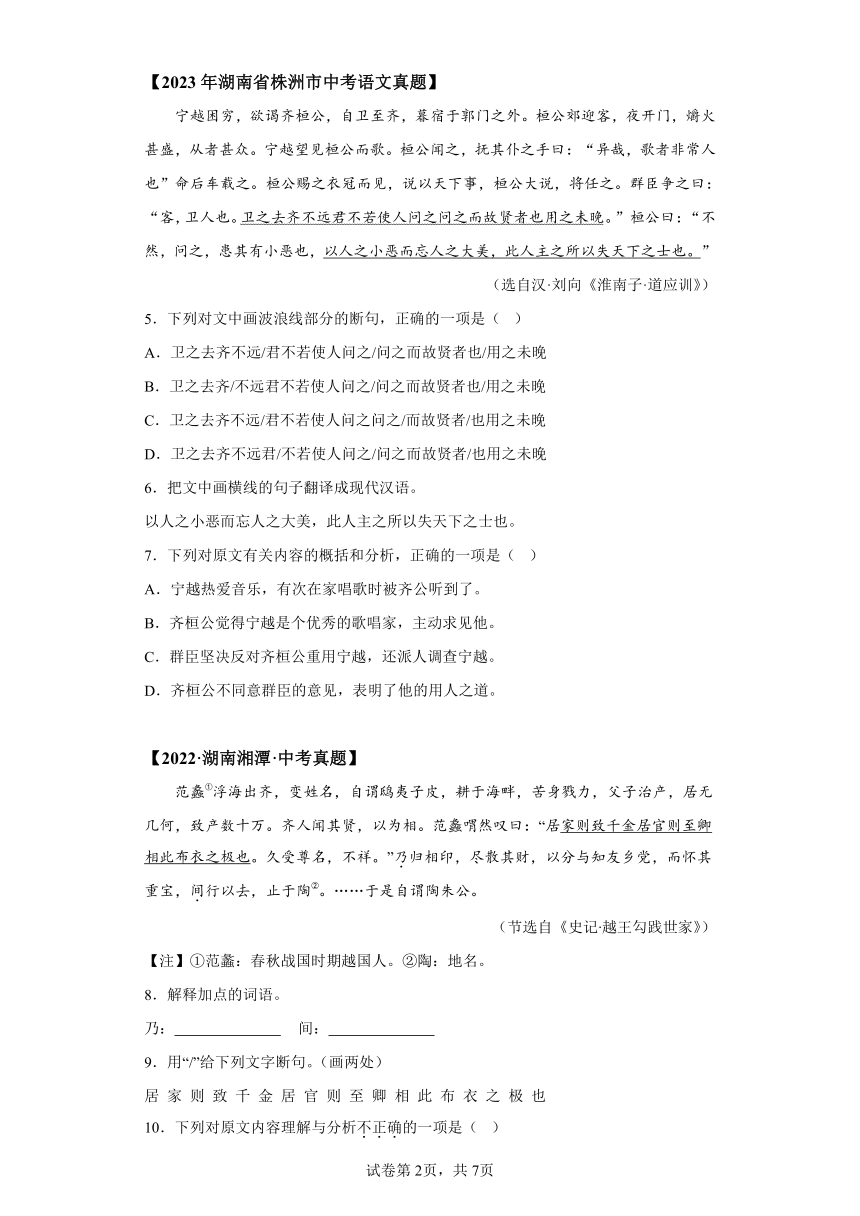

【2022·湖南长沙·中考真题】

阅读下面的文言文,完成下面小题。

俞大猷

初,以倭患急,特命都督刘远为浙江总兵官,数月无所为。廷臣争言大猷才。遂罢远,以大猷代。贼犯西庵、沈庄及清水洼,大猷偕邦政击败之,贼走陶山,自黄浦遁出海,大献追败之。

大猷为将廉驭下有恩数建大功。威名震南服①。万历元年秋,海寇突袭闾峡澳②。坐失利夺职。三疏乞归③。卒,赠左都督,谥武襄。

大猷负奇节④,以古贤豪自期。其用兵,先计后战,不贪近功。忠诚许国,老而弥笃,所在⑤有大勋。武平、崖州、饶平旨为祠祀。

(选自《明史》,有删减)

【注释】①南服:指南部疆土。②闾峡澳:地名。③乞归:请求退休。④负奇节:有着奇特的气节操行。⑤所在:所到之地。

11.下面对文中字词的理解或推断,有明显错误的一项是( )

A.“贼走陶山”中的“走”本是“跑”或“小步快走”之意,此处引申为“逃跑”。

B.“遁”有“逃跑”“隐匿”“欺骗”“失去”“放纵”等义项,“自黄浦遁出海”中的“遁”应为“逃跑”之意。

C.“谥武襄”中的“谥”是古代帝王、贵族、大臣或其他有地位的人死后加给的带有褒贬意义的称号。

D.“以古贤豪自期”与“不期而遇”中的“期”含义相同。

12.下列对文中画波浪线语句的断句,正确的一项是( )

A.大猷为将/廉驭下有恩/数建大功

B.大猷为将廉/驭下有恩/数建大功

C.大猷为将廉/驭下有恩数/建大功

D.大猷为将/廉驭下有恩数/建大功

13.用现代汉语写出文中画线语句的大意。

忠诚许国,老而弥笃,所在有大勋。

14.在本文及前面俞大献写的诗《舟师》中,俞大猷有哪些值得称赞的地方?

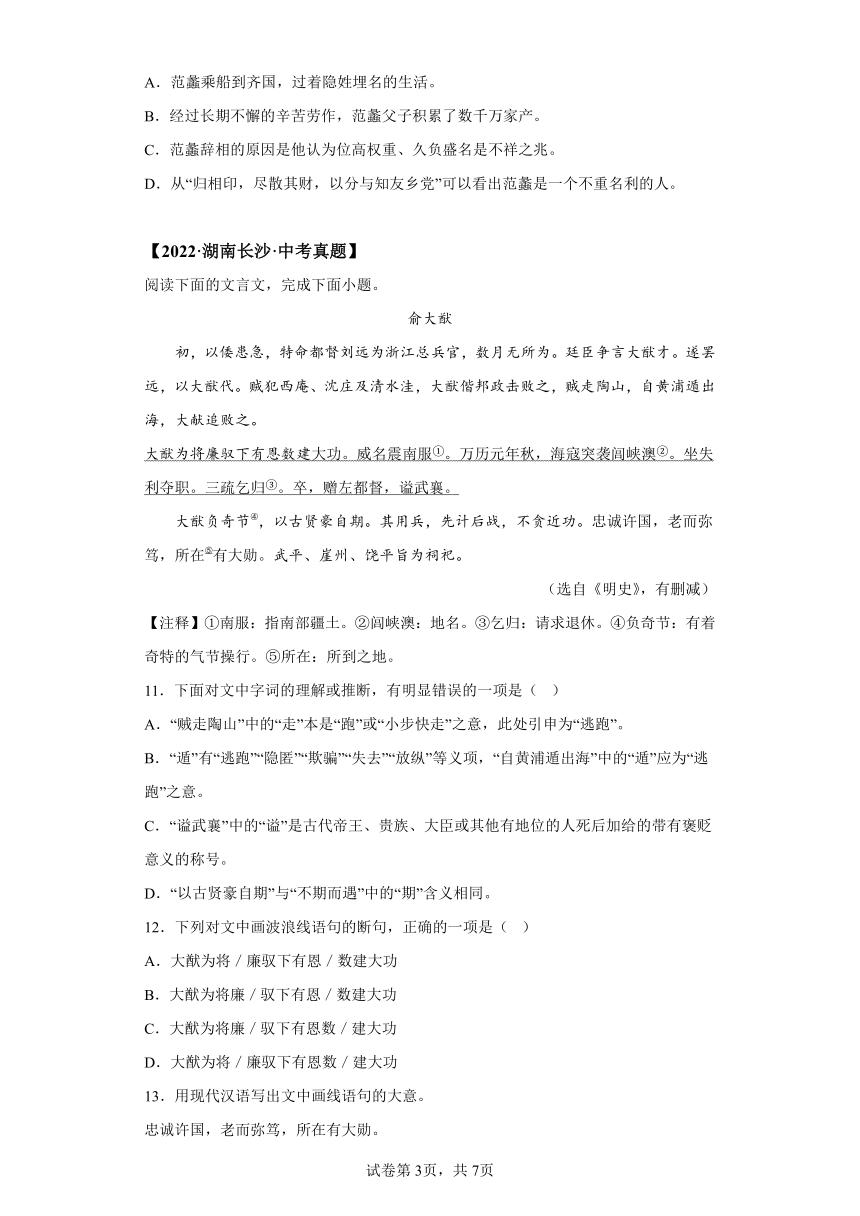

【2022·湖南株洲·中考真题】

司马光

邵佰温

荆公①欲变更祖宗法度,行新法,退故老大臣,用新进少年,温公②以为不然,力争之。神宗用荆公为参知政事,用温公为枢密副使,温公以言不从,辞不拜。温公坚求去帝不得已乃除端明殿学士知永兴军。

帝必欲用公,召知许州,令过阙上殿。方下诏,帝谓监察御史里行程颢曰:“朕召司马光,卿度光来否?”颢对曰:“隆下能用其言,光必来;不能用其言,光必不来。”帝曰:“未论用其言,如光者常在左右,人主自可无过。”公果辞召命,乞西京留司御史台,以修《资治通鉴》。帝与左丞蒲宗孟论人才,及温公,帝曰:“如司马光未论别事,只辞枢密一节,朕自即位以来,惟见此一人。”帝之眷礼于公不衰如此。

(节选自邵伯温《那氏闻见前录》)

注释:①荆公:指王安石。②温公:指司马光。

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.温公坚求/去帝不得已/乃除端明殿学土/知永兴军。

B.温公坚求去/帝不得已/乃除端明殿学土/知永兴军。

C.温公坚求去/帝不得已/乃除端明殿/学士知永兴军。

D.温公坚求/去帝不得已/乃除端明殿/学土知永兴军。

16.把文中画模线的句子翻译成现代汉语。

温公以言不从,辞不拜。

17.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.王安石想改革祖宗的法律制度,实行新法,司马光没把它当回事。

B.皇帝已经猜测到司马光不会上殿朝见,可见并非真心要任用司马光。

C.皇帝想任命司马光为许州知州,司马光因为修撰《资治通鉴》拒绝了。

D.皇帝直看重且礼遇司马光,认为如果他常伴身边,自己可以无过失。

【2022·湖南常德·中考真题】

阅读下面的文言文,完成下面小题。

何晏七岁,明惠①若神,___________奇爱之,以晏在宫内,因欲以为子,晏乃画地令方②,自处其中,人问其故,答曰:“何氏之庐也。”魏武知之,即遣还。

(选自《世说新语》)

【注】①明惠:聪明,“惠”通“慧”。②画地令方:在地上画了一个方框。

18.根据语境,在横线上补写合适的内容。

19.对曹操将何晏送回家,恰当的解释是( )

A.何晏不想更改姓氏,曹操明白了他的心意。

B.何晏提出要一栋房子,曹操认为他太贪心。

C.何晏不愿给曹操做儿子,曹操为此很生气。

D.何晏聪明过人,曹操觉得他日后不好驾驭。

【2021·湖南长沙市·中考真题】

唐张全义为河南尹,经黄巢之乱,居民不满百户,四野俱无耕者。全义招怀①流散,劝之树艺②。数年之后,都城坊曲③,渐复旧制;桑麻蔚然,野无旷土。全义明察人不能欺而为政宽简。出见田畴④美者,辄下马与僚佐⑤共观之,召田主劳以酒食。有田荒秽⑥者,则集众杖之。或诉以“乏⑦人牛”,乃召其邻里,责之曰:“彼诚乏人牛,何不助之?”众皆谢,乃释之。由是邻里有无相助⑧,故比户皆有蓄积,凶年不饥,遂成富庶焉。

(选自《农桑辑要·典训》,有删减)

[注释]①招怀:招纳安抚。②树艺:种植栽培。③坊曲:大街小巷。④田畴:已经耕种的田地。⑤僚佐:随从官员。⑥秽:杂草多,荒芜。⑦乏:缺乏。⑧有无相助:有无相通,彼此帮助。

20.下面是阅读本文时对文言字词的推断,其中有明显错误的一项是( )

A.成语“蔚然成风”中“蔚然”的本义为“草木茂盛的样子”,据此可类推“桑麻蔚然”中的“蔚然”也为此意。

B.“召田主劳以酒食”与“媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和”(《送东阳马生序》)中的“以”的用法是一样的。

C.字典中“谢”有“辞别”“感谢”“道歉”“衰退"等意思,文章中“众皆谢,乃释之”的“谢”应为“辞别”之意。

D.甲骨文的“比”字,像两个人并肩而立,所以“故比户皆有蓄积”中的“比”有“并列,并排”之意,“比户”就是“家家户户”的意思。

21.下列对文中画波浪线语段的断句,正确的一项是( )

A.全义明/察人不能欺/而为政宽简 B.全义明察人/不能欺/而为政宽简

C.全义明察/人不能欺/而为政宽简 D.全义明察/人不能欺而为/政宽简

22.用现代汉语写出下面语句的大意。

乃召其邻里,责之曰:“彼诚乏人牛, 何不助之?”

23.袁隆平院士的去世,引发了大家对农业的热议。老师要大家搜集重视农业的人和事,本文中张全义的哪些事迹符合要求?

【2021·湖南湘潭市·中考真题】

孙叔敖为楚令①尹,一国②吏民皆来贺。有一老父衣粗衣,冠白冠,后来吊。孙叔敖正衣冠而见之,谓老人曰:“楚王不知臣之不肖,使臣受吏民之垢③,人尽来贺,子独后吊,岂有说乎?”父曰:“有说:身已贵而骄人者民去之,位已高而擅权者君恶之,禄已厚而不知足者患处之。”孙叔敖再拜曰:“敬受命,愿闻余教。”父曰:“位已高而意益下④,官益大而心益小,禄已厚而慎不敢取。君谨守此三者,足以治楚矣!”孙叔敖对曰:“甚善,谨记之。”

【注】①令尹:楚国官名,相当于宰相。②国,指都城。③受吏民之垢;意即担任宰相一事,这是一种谦虚的说法。④意益下:越发将自己看低。

24.解释文中加点的词语。

25.用现代汉语翻译文中划线句。

26.请结合文章内容说说孙叔敖是个怎样的人?

【2021·湖南常德市·中考真题】

阅读下面的文言文,完成下面小题。

孙亮辨奸

亮①后出西苑,方食生梅,使黄门②至中藏③取蜜渍④梅,蜜中有鼠矢⑤,召问藏吏,藏吏叩头。亮问吏曰:“黄门从汝处求蜜邪?”吏曰:“向求,实不敢与。”黄门不服⑥。侍中刁玄、张邠启:“黄门、藏吏辞语不同,请付狱⑦推尽。”亮曰:“此易知耳。”令破鼠矢,矢里燥。亮大笑谓玄、邠曰:“若矢先在蜜中,中外当俱湿,今______________,必是黄门所为!”黄门首服,左右莫不惊悚。

【注】①亮:即孙亮,孙权的儿子,继孙权为吴皇帝。②黄门:宦官。③中藏:宫中仓库。④渍:浸,蘸。⑤矢:同“屎”。⑥服:认罪。⑦付狱:交给审理案件的部门。

27.根据语境,在横线上补写合适的词语。

28.结合相关内容推想:宦官将“矢”放在蜜中的动机是什么?

试卷第4页,共7页

试卷第1页,共7页

参考答案:

1.B 2.D 3.丧失气节、有辱使命,即使活着,又有什么脸面回归汉朝廷呢? 4.①意志坚定:从“十年持汉节”或“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”或“天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之,数日不死”可以看出:②忠贞爱国或有民族气节:从“屈节辱命,虽生何面目以归汉”或“律知武终不可胁”或“十年持汉节”或“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”可以看出;③宁死不屈:从“引佩刀自刺”或“律知武终不可胁”可以看出。

【解析】1.本题考查文言实词。

A.“引佩刀自刺”句意:拿出佩带的刀自刎。引:拿;

C.“乃徙武北海上无人处”句意:就把苏武迁移到北海边没有人的地方。徙:迁移;

D.“掘野鼠去草实而食之”句意:掘野鼠、收草实来吃;食:吃。“食之不能尽其材”句意:喂马的人不知道它能(日行)千里而(像普通的马一样)来喂养它;食:同“饲”,喂;

故选B。

2.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。

句意:天下雪,苏武卧着嚼雪同旃毛一起吞下去,几日不死。

根据句意断为:天雨雪/武卧啮雪与旃毛并咽之/数日不死。

故选D。

3.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。重点词有:屈节,丧失气节;虽,即使;何,什么;面目,脸面;归,回归。

4.本题考查人物形象。

根据第二段“乃幽武,置大客中,绝不饮食。天雨雪武卧啮雪与旃毛并咽之数日不死”,诗歌“十年持汉节”“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”可知,苏武被关在大地窖里面,断绝供应,苏武嚼雪同旃毛一起吞下去来维持生命,多年持汉节不归顺单于;可见其意志坚定;

根据第一段“屈节辱命,虽生何面目以归汉?”“引佩刀自刺”,第二段“律知武终不可胁”,第三段“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”,诗歌“十年持汉节”可知,苏武认为自己丧失气节、有辱使命,没有脸面回归汉朝廷,于是拔刀自刎;卫律知道苏武终究不因胁迫投降,苏武拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,节上牦牛尾的毛全部脱落,长时间的坚守;可见其忠贞爱国,有民族气节,宁死不屈。

【点睛】参考译文:

单于派卫律召唤苏武来受审讯。苏武对常惠等人说:“丧失气节、有辱使命,即使活着,又有什么脸面回归汉朝廷呢?”拿出佩带的刀自刎。卫律大吃一惊,亲自抱住并扶好苏武,(派人)骑快马去找医生。医生在地上挖一个坑,在坑中点燃无焰的火,然后使苏武背朝上卧在燃火的坑上,踩他的背部,让瘀血流出来。苏武本来已经断了气,这样过了好半天才恢复气息。

卫律知道苏武终究不因胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,关在大地窖里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同旃毛一起吞下去,几日不死。匈奴认为这是神在帮他,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,公羊生了小羊才能回来。分开他的随从官吏常惠等人,分别投放到另外的地方。

苏武迁移到北海后,公家发给的粮食不来,掘野鼠、收草实来吃。拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,节上牦牛尾的毛全部脱落。

5.A 6.因为一个人的小毛病而忽略他的大优点,这是君主失去天下贤士的原因。 7.D

【解析】5.考查划分文言句子朗读节奏的能力。解答时,应了解文言的句读知识,学会有感情的朗读文言文,培养语感并能根据句子中词语的意思含义来划分句子节奏。一般来说,主谓之间应该有停顿,领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。

本句句意:卫国距离齐国不远,您不如派人去询问一下。如果确实是贤德之人,再任用他也不晚。“卫之去齐不远”说明两国距离,应断开;“君不若使人问之”要求进行调查,应断开;“问之而故贤者也”假设调查结果,应断开;“用之未晚”,是结论,应断开;所以正确停顿应该是:卫之去齐不远/君不若使人问之/问之而故贤者也/用之未晚;

故选A。

6.考查文言文翻译的能力。解答时,注意重点词语的含义及句式理解,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。

本句重点词语:以,因为;恶,缺点、毛病;美,优点;人主,君主。

7.考查内容理解和辨析。

A.有误,结合“桓公郊迎客,夜开门,爝火甚盛,从者甚众。宁越望见桓公而歌”可知,宁越在郊外望见桓公,大声唱起歌来;

B.有误,结合“命后车载之。桓公赐之衣冠而见”可知,齐桓公并没有主动求见他;

C.有误,结合“桓公曰:‘不然,问之,患其有小恶也……’”的内容可知,齐桓公并没有听取群臣意见,派人调查宁越;

故选D。

【点睛】参考译文:

宁越处境穷困,想要拜见齐桓公,从卫国来到齐国,晚上住在城门外。桓公到郊外迎接客人,夜里打开城门,火把很明亮,跟随的人很多。宁戚望见桓公,大声唱起歌来。桓公听到歌声,拍着自己的仆从的手说:“真是与众不同啊!这个唱歌的不是一般人。”就命令副车载着宁越与他同行。桓公说赐给他衣服帽子然后见他,宁越用如何治理天下的话劝说桓公。桓公很高兴,准备任用他。群臣劝谏他说:“这位客人是卫国人。卫国离齐国不远,您不如派人去询问一下。如果确实是贤德之人,再任用他也不晚。”桓公说:“不能这样去询问他的情况,是担心他有小毛病。因为一个人的小毛病而忽略他的大优点,这是君主失去天下贤士的原因。”

8. 于是,就。 私下,偷偷地。 9.居家则致千金/居官则至卿相/此布衣之极也。 10.B

【解析】8.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:于是归还了相印。乃:于是,就。

(2)句意:偷偷地从小路离去。间:私下,偷偷地。

9.本题考查文言文断句。要根据句意和句子结构进行断句。

句意:住在家里就积累千金财产,做官就达到卿相高位,这是平民百姓能达到的最高地位了。“居家则致千金”“居官则至卿相”从居家和居官两个方面范蠡取得的成就,中间要断开;“此布衣之极也”是总结判断。故断为:居家则致千金/居官则至卿相/此布衣之极也。

10.本题考查文章内容的理解和分析。

B.根据“苦身戮力,父子治产,居无几何,致产数十万”,可知经过长期不懈的辛苦劳作,范蠡父子积累了数十万家产。本项中“数千万”错误;

故选B。

【点睛】参考译文

范蠡乘船飘海到了齐国,更名改姓,自称“鸱夷子皮”,在海边耕作,吃苦耐劳,努力生产,父子合力治理产业。住了不久,积累财产达几十万。齐人听说他贤能,让他做了国相。范蠡叹息道:“住在家里就积累千金财产,做官就达到卿相高位,这是平民百姓能达到的最高地位了。长久享受尊贵的名号,不吉祥。”于是归还了相印,全部发散了自己的家产,送给知音好友同乡邻里,携带着贵重财宝,偷偷地从小路离去,到陶地住下来……于是他自称为陶朱公。

11.D 12.B 13.忠诚报国,年老更加坚定,所到之地都能建立大功。 14.有奇节,有将才,忠诚许国,爱护部下,善用计谋,功勋卓著。

【解析】11.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

D.有明显错误。“以古贤豪自期”中的“期”意思是:期许、期待,“不期而遇”中的“期”意思是约定(日期),含义明显不同,而非“含义相同”。故选D。

12.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读

“大猷为将廉驭下有恩数建大功”意思是:俞大猷做将军,十分廉洁,对待部下有恩宠,屡次建立大功。“大猷为将廉”主谓结构,应在“廉”后停顿;“驭下有恩”主谓结构,应在“恩”后停顿;因此断句为:大猷为将廉/驭下有恩/数建大功。故选B。

13.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。重点词语:

许:预先答应给与。弥:更加。笃:坚定。大勋:大功。

14.本题考查人物形象理解。

根据《舟师》“倚剑东溟势独雄,扶桑今在指挥中”和选文“大猷负奇节,以古贤豪自期”可知,有奇节(或忧远大理想);

根据《舟师》“岛头云雾须臾尽,天外旌旗上下翀”和选文“廷臣争言大猷才”,可知有将才;

根据《舟师》“队火光摇河汉影,歌声气压虬龙宫”和选文“忠诚许国,老而弥笃”可知,忠诚许国;

根据《舟师》“夕阳景里归篷近,背水阵奇战士功”和选文“其用兵,先计后战,不贪近功”,可知善用计谋(或擅长用兵);

根据选文“驭下有恩”,可知爱护部下;

根据选文“所在有大勋”,可知功勋卓著。

【点睛】参考译文

当初,因为倭寇灾祸紧急,朝廷特别命令都督刘远做浙江总兵官,几个月过去了,刘远也没有什么作为。朝廷的大臣争着说俞大猷的才能。于是,朝廷避免了刘远,让俞大猷代替。倭寇侵犯西庵、沈庄及清水洼,俞大猷协同邦政打败了倭寇,倭寇向陶山逃跑,准备从黄浦逃往大海,俞大猷追上并打败了他们。

俞大猷做将军,十分廉洁,对待部下有恩宠,屡次建立大功。威名震慑南部疆土。万历元年的秋天,海上来的倭寇突然袭击闾峡澳,因坐失良机被革职。三次上书请求退休。死后,追赠左都督,谥号武襄。

俞大猷有奇特的气节操行,把古代的贤能豪爽之士作为自己的期许。他用兵的特点是,先定下计策,然后打仗,不贪图眼前功劳。忠诚报国,年老更加坚定,所到之地都能建立大功。武平、崖州、饶平旨为祠祀。武平、崖州、饶平等地都建有他的祠堂。

15.B 16.司马光以自己的建议不被采纳为由,推辞不接受任命。 17.D

【解析】15.本题考查文言文断句。要根据句意和句子结构进行断句。

句意为:司马光坚决请求离职,皇帝不得已,于是任命他为端明殿学士,出知永兴军。“温公坚求去”是司马光的态度,“帝不得已”写皇帝无没办法,“乃除端明殿学土”写皇帝的任命,“知永兴军”是司马光的职务。据此可断为:温公坚求去/帝不得已/乃除端明殿学土/知永兴军;

故选B。

16.本题考查翻译语句的能力。直译为主,意译为辅。重点词:以,介词,用;辞,推辞;拜,任命。

17.本题考查文章内容的概括和分析。

A.由“荆公欲变更祖宗法度,行新法,退故老大臣,用新进少年,温公以为不然,力争之”,可知司马光对王安石变法持变对意见,“以为不然,力争之”。因此本项中“司马光没把它当回事”说法错误。

B.由“帝必欲用公,召知许州,令过阙上殿”,可知皇帝对司马光的任命是真心的。因此本项中“并非真心要任用司马光”说法错误;

C.由“公果辞召命,乞西京留司御史台,以修《资治通鉴》”,司马光拒绝担任许州知州,请求改任留司御史台,以便于编修《资治通鉴》,可见这时他还没有着手编修《资治通鉴》。因此本项“因为修撰《资治通鉴》拒绝了”说法错误;

故选D。

【点睛】参考译文

王安石想要变更祖宗留下来的法度,推行新法,辞退原先的年龄老的大臣,任用新进的年轻人,司马光认为不正确,据理力争。宋神宗任命王安石为参知政事,任命司马光为枢副使,司马光以自己的建议不被采纳为由,推辞不接受任命。司马光坚决请求离职,皇帝不得已,于是任命他为端明殿学士,出知永兴军。

皇帝一心想任用司马光,下诏让他担任许州的知州,命令他到皇宫来。正要下诏,皇帝问监察御史里行程颢说:“我想召见司马光,你觉得他能来吗?”程颢说:“陛下您能采纳他的建议,他就一定来;陛下不能采纳他的建议,他一定不会来。”皇帝说:“不要谈论采纳他的建议,像司马光这样的人常在左右,做皇帝的必然能不犯过错。”司马光果然辞谢任命,请求到西京留司御史台任职,以便编修《资治通鉴》。皇帝与左丞蒲宗孟谈论人才,提到司马光,皇帝说:“像司马光这样的,不用说别的事,单是他辞任枢密这一件事,我从即位以来,只见到他一个能做到。”皇帝对司马光念念不忘,以至于此。

18.魏武 19.A

【解析】18.本题考查内容理解。

根据前文“明惠若神”和后文“以晏在宫内,因欲以为子”“魏武知之,即遣还”来看,这里应该是魏武即曹操很喜欢何晏,想让他做自己的儿子,但是后来他知道了何晏的想法后,就打发他回去了,所以横线处应填:魏武。

19.本题考查内容理解。

根据“以晏在宫内,因欲以为子,晏乃画地令方,自处其中,人问其故,答曰:‘何氏之庐也。’魏武知之,即遣还”可知,曹操很喜欢何晏,也因何晏长在宫中,想把他认作儿子,但他从何晏所画的何家的房子知道了何晏的想法,即不愿给他做儿子,不想更改姓氏,于是曹操就将何晏送回家了。据此可知,A选项“何晏不想更改姓氏,曹操明白了他的心意”是对曹操将何晏送回家恰当的解释;

故选A。

【点睛】参考译文:

何晏七岁时,就已经聪慧异常,曹操非常喜欢他。因为何晏长在宫中,曹操就想要把他当作自己的儿子。何晏在地上画了一个方框,自己呆在里面。别人问他这是怎么回事,他回答说:“这是何家的房子。”曹操知道后,就打发他回家了。

20.C 21.C 22.便召集他的邻人加以责问说:“如他确是缺乏人力牛力,你们为何不帮助他?” 23.张全义招募流民,劝课农桑,奖勤罚懒,倡导互助,勤于引导,表现了他对农业的重视。

【分析】20.C.“众皆谢,乃释之”意为:众人都道歉,才放他们离开。谢,道歉。故选C。

21.本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:全义为人明察事理,别人不能欺瞒,但他的治理方法,却宽缓和平,政令简约。故断句为:全义明察/人不能欺/而为政宽简。故选C。

22.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:乃,于是。其,他的。责,责备。之,代词,他们。彼,他。诚,果真、确实。乏,缺乏。何,为什么。之,他。

23.考查对文本内容的理解。

根据“全义招怀流散,劝之树艺”可得:招募流民,劝课农桑。

根据“出见田畴美者,辄下马与僚佐共观之,召田主劳以酒食。有田荒秽者,则集众杖之”可得:奖勤罚懒。

根据“彼诚乏人牛,何不助之?”可得:倡导互助,勤于引导。

这些行为都体现了他对农业的重视,使当地成为富庶之地。

【点睛】译文:

唐张全义任河南尹,当时经过黄巢作乱,居民不到一百户,四郊看不到有耕田的人。全义招流民安置,劝他们从事农耕;几年以后,都城中大街小巷,逐渐恢复旧日的规模;遍地是生长茂盛的桑麻,田野中看不到有不耕的荒地。全义为人明察事理,别人不能欺瞒,但他的治理方法,却宽缓和平,政令简约。全义每外出,看到有的田地庄稼生长好,便下马和随从人等共同观看,召见田主用酒饭进行慰劳。有的人家,田地荒芜草多,全义便将此家人召集到一起,用杖责打。假如被打人申诉说,“田荒,是因缺乏人力牛力”,便召集他的邻人加以责问说:“如他确是缺乏人力牛力,你们为何不帮助他?”直到众人都承认错误,才放他们离开。从此邻里之间有无相通,彼此互相帮助,所以家家有存粮,即便遇到灾荒的凶年,也不会挨饿。(河南府)从此变成富足的地方。

24.穿着;祸患 25.你小心保持这三点,足够用来治理楚国了。 26.在众人恭贺的情况下,仍能保持头脑清醒;能虚心接受别人的劝诫(或忠告)。

【分析】24.本题考查文言词语解释。

有一老父衣粗衣:有一个老人,穿着麻布制的丧衣。衣:穿着。

禄已厚而不知足者患处之:俸禄优厚,却不满足,祸患就可能加到他身上。患:祸患。

25.本题考查文言句子翻译。注意重点词语“谨:小心。以:用来。治:治理”的翻译要准确。

26.本题考查人物形象概括。

从文中“孙叔敖正衣冠而见之,谓老人曰”可以看出,孙叔敖能时刻保持头脑清醒,理性对待人和事;

从文中“孙叔敖再拜曰:‘敬受命,愿闻余教’”和“孙叔敖对曰:‘甚善,谨记之’”可以看出,孙叔敖能虚心接受别人的劝诫。

【点睛】译文:

孙叔敖作楚国的令尹,一国的官吏和百姓都来祝贺。有一个老人,穿着麻布制的丧衣,戴着白色的丧帽,最后来吊丧。孙叔敖整理好衣帽出来接见了他,对老人说:“楚王不了解我没有才能,让我担任令尹这样的高官,人们都来祝贺,只有您来吊丧,莫不是有什么话要指教吧?”老人说:“是有话说。当了大官,对人骄傲,百姓就要离开他;职位高,又大权独揽,国君就会厌恶他;俸禄优厚,却不满足,祸患就可能加到他身上。”孙叔敖向老人拜了两拜,说:“我诚恳地接受您的指教,还想听听您其余的意见。”老人说:“地位越高,态度越谦虚;官职越大,处事越小心谨慎;俸禄已很丰厚,就不应索取分外财物。您严格地遵守这三条,就能够把楚国治理好。”孙叔敖回答说:“您老人说的太好了,我一定谨记在心。”

27.外湿内燥 28.陷害中藏

【分析】27.本题考查内容理解。从前文“若矢先在蜜中,中外当俱湿”和后文“必是黄门所为”,以及“黄门首服,左右莫不惊悚”来看,这里应是“外湿内燥”。

28.本题考查据内容推理的能力。从“黄门不服”,到“黄门首服”来看,是黄门有意为之。如果不是孙亮的明智,黄门的计谋很可能就成功,那么,受害的一定是中藏,可以推测,黄门是因“向求,实不敢与”之事想陷害中藏。

【点睛】参考译文

孙亮走出西苑,正要吃生梅,派宦官到仓库去取蜜浸渍生梅。取来的蜜中有老鼠屎,孙亮就召来管仓库的官吏,官吏向孙亮叩头。孙亮问管仓库的官吏说:“太监曾经私下从你这里要过蜂蜜吗?”那个官吏回答说:“他以前来要蜜,实在不敢给。”太监不认罪,侍卫刁玄、张邠说:“宦官,藏吏的言语不同,请交给审理案件的部门推进案情来完结。”孙亮说:“这很容易弄清楚。”就命人剖开老鼠屎,发现里面是干燥的。孙亮大笑着对刁玄、张邠说:“如果老鼠屎原本就在蜜中,里外应当都湿;现在外面是湿的`,里面是干的,一定是太监后来放进去的。”太监磕头认罪,左右大臣都大为惊惧。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

专题12 课外文言文阅读

【2023年湖南省长沙市中考语文真题】

阅读下面的文言文,完成小题。

苏武牧羊

单于使卫律召武受辞①。武谓惠②等:“屈节辱命,虽生何面目以归汉?”引佩刀自刺。卫律惊,自抱持武。驰召医,凿地为坎,置煴火③,覆武其上,蹈其背,以出血。武气绝,半日复息。

律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽④武,置大客中,绝不饮食。天雨雪武卧啮雪与旃毛并咽之数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羝⑤。羝乳乃得归⑥。别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食⑦不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(选自《汉书》,有删减)

【注释】①受辞:听取供词。②惠:人名,指常惠。③煴火:微火。④幽:囚禁。⑤羝:公羊。⑥羝乳乃得归:等到公羊生了小羊才能回归汉朝。⑦廪食:配给的粮食。

1.下面对文中加点字词的理解或推断,正确的一项是( )

A.“引佩刀自刺”中的“引”本义是“拉弓”,引申为“牵引”“延长”“举,拿”等,在此处取“牵引”之意。

B.“单于愈益欲降之”中的“益”与“精益求精”中的“益”意思相同。

C.“徙”有“迁移”“调动”“流放”等义项,“乃徙武北海上无人处”中的“徙”应为“调动”之意。

D.“掘野鼠去草实而食之”中的“食”和“食之不能尽其材”(《马说》)中的“食”意思相同。

2.下列对文中画波浪线语句的断句,正确的一项是( )

A.天雨雪武卧/啮雪与旃毛并咽之数日/不死

B.天雨雪武卧啮/雪与旃毛并/咽之数日不死

C.天雨雪/武卧啮雪与旃毛/并咽之数日不死

D.天雨雪/武卧啮雪与旃毛并咽之/数日不死

3.用现代汉语写出文中画线语句的大意。

屈节辱命,虽生何面目以归汉?

4.结合所选文段及李白的《苏武》诗歌,分析苏武形象的主要特点。

【2023年湖南省株洲市中考语文真题】

宁越困穷,欲谒齐桓公,自卫至齐,暮宿于郭门之外。桓公郊迎客,夜开门,爝火甚盛,从者甚众。宁越望见桓公而歌。桓公闻之,抚其仆之手曰:“异哉,歌者非常人也”命后车载之。桓公赐之衣冠而见,说以天下事,桓公大说,将任之。群臣争之曰:“客,卫人也。卫之去齐不远君不若使人问之问之而故贤者也用之未晚。”桓公曰:“不然,问之,患其有小恶也,以人之小恶而忘人之大美,此人主之所以失天下之士也。”

(选自汉·刘向《淮南子·道应训》)

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.卫之去齐不远/君不若使人问之/问之而故贤者也/用之未晚

B.卫之去齐/不远君不若使人问之/问之而故贤者也/用之未晚

C.卫之去齐不远/君不若使人问之问之/而故贤者/也用之未晚

D.卫之去齐不远君/不若使人问之/问之而故贤者/也用之未晚

6.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

以人之小恶而忘人之大美,此人主之所以失天下之士也。

7.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.宁越热爱音乐,有次在家唱歌时被齐公听到了。

B.齐桓公觉得宁越是个优秀的歌唱家,主动求见他。

C.群臣坚决反对齐桓公重用宁越,还派人调查宁越。

D.齐桓公不同意群臣的意见,表明了他的用人之道。

【2022·湖南湘潭·中考真题】

范蠡①浮海出齐,变姓名,自谓鸱夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治产,居无几何,致产数十万。齐人闻其贤,以为相。范蠡喟然叹曰:“居家则致千金居官则至卿相此布衣之极也。久受尊名,不祥。”乃归相印,尽散其财,以分与知友乡党,而怀其重宝,间行以去,止于陶②。……于是自谓陶朱公。

(节选自《史记 越王勾践世家》)

【注】①范蠡:春秋战国时期越国人。②陶:地名。

8.解释加点的词语。

乃: 间:

9.用“/”给下列文字断句。(画两处)

居 家 则 致 千 金 居 官 则 至 卿 相 此 布 衣 之 极 也

10.下列对原文内容理解与分析不正确的一项是( )

A.范蠡乘船到齐国,过着隐姓埋名的生活。

B.经过长期不懈的辛苦劳作,范蠡父子积累了数千万家产。

C.范蠡辞相的原因是他认为位高权重、久负盛名是不祥之兆。

D.从“归相印,尽散其财,以分与知友乡党”可以看出范蠡是一个不重名利的人。

【2022·湖南长沙·中考真题】

阅读下面的文言文,完成下面小题。

俞大猷

初,以倭患急,特命都督刘远为浙江总兵官,数月无所为。廷臣争言大猷才。遂罢远,以大猷代。贼犯西庵、沈庄及清水洼,大猷偕邦政击败之,贼走陶山,自黄浦遁出海,大献追败之。

大猷为将廉驭下有恩数建大功。威名震南服①。万历元年秋,海寇突袭闾峡澳②。坐失利夺职。三疏乞归③。卒,赠左都督,谥武襄。

大猷负奇节④,以古贤豪自期。其用兵,先计后战,不贪近功。忠诚许国,老而弥笃,所在⑤有大勋。武平、崖州、饶平旨为祠祀。

(选自《明史》,有删减)

【注释】①南服:指南部疆土。②闾峡澳:地名。③乞归:请求退休。④负奇节:有着奇特的气节操行。⑤所在:所到之地。

11.下面对文中字词的理解或推断,有明显错误的一项是( )

A.“贼走陶山”中的“走”本是“跑”或“小步快走”之意,此处引申为“逃跑”。

B.“遁”有“逃跑”“隐匿”“欺骗”“失去”“放纵”等义项,“自黄浦遁出海”中的“遁”应为“逃跑”之意。

C.“谥武襄”中的“谥”是古代帝王、贵族、大臣或其他有地位的人死后加给的带有褒贬意义的称号。

D.“以古贤豪自期”与“不期而遇”中的“期”含义相同。

12.下列对文中画波浪线语句的断句,正确的一项是( )

A.大猷为将/廉驭下有恩/数建大功

B.大猷为将廉/驭下有恩/数建大功

C.大猷为将廉/驭下有恩数/建大功

D.大猷为将/廉驭下有恩数/建大功

13.用现代汉语写出文中画线语句的大意。

忠诚许国,老而弥笃,所在有大勋。

14.在本文及前面俞大献写的诗《舟师》中,俞大猷有哪些值得称赞的地方?

【2022·湖南株洲·中考真题】

司马光

邵佰温

荆公①欲变更祖宗法度,行新法,退故老大臣,用新进少年,温公②以为不然,力争之。神宗用荆公为参知政事,用温公为枢密副使,温公以言不从,辞不拜。温公坚求去帝不得已乃除端明殿学士知永兴军。

帝必欲用公,召知许州,令过阙上殿。方下诏,帝谓监察御史里行程颢曰:“朕召司马光,卿度光来否?”颢对曰:“隆下能用其言,光必来;不能用其言,光必不来。”帝曰:“未论用其言,如光者常在左右,人主自可无过。”公果辞召命,乞西京留司御史台,以修《资治通鉴》。帝与左丞蒲宗孟论人才,及温公,帝曰:“如司马光未论别事,只辞枢密一节,朕自即位以来,惟见此一人。”帝之眷礼于公不衰如此。

(节选自邵伯温《那氏闻见前录》)

注释:①荆公:指王安石。②温公:指司马光。

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.温公坚求/去帝不得已/乃除端明殿学土/知永兴军。

B.温公坚求去/帝不得已/乃除端明殿学土/知永兴军。

C.温公坚求去/帝不得已/乃除端明殿/学士知永兴军。

D.温公坚求/去帝不得已/乃除端明殿/学土知永兴军。

16.把文中画模线的句子翻译成现代汉语。

温公以言不从,辞不拜。

17.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.王安石想改革祖宗的法律制度,实行新法,司马光没把它当回事。

B.皇帝已经猜测到司马光不会上殿朝见,可见并非真心要任用司马光。

C.皇帝想任命司马光为许州知州,司马光因为修撰《资治通鉴》拒绝了。

D.皇帝直看重且礼遇司马光,认为如果他常伴身边,自己可以无过失。

【2022·湖南常德·中考真题】

阅读下面的文言文,完成下面小题。

何晏七岁,明惠①若神,___________奇爱之,以晏在宫内,因欲以为子,晏乃画地令方②,自处其中,人问其故,答曰:“何氏之庐也。”魏武知之,即遣还。

(选自《世说新语》)

【注】①明惠:聪明,“惠”通“慧”。②画地令方:在地上画了一个方框。

18.根据语境,在横线上补写合适的内容。

19.对曹操将何晏送回家,恰当的解释是( )

A.何晏不想更改姓氏,曹操明白了他的心意。

B.何晏提出要一栋房子,曹操认为他太贪心。

C.何晏不愿给曹操做儿子,曹操为此很生气。

D.何晏聪明过人,曹操觉得他日后不好驾驭。

【2021·湖南长沙市·中考真题】

唐张全义为河南尹,经黄巢之乱,居民不满百户,四野俱无耕者。全义招怀①流散,劝之树艺②。数年之后,都城坊曲③,渐复旧制;桑麻蔚然,野无旷土。全义明察人不能欺而为政宽简。出见田畴④美者,辄下马与僚佐⑤共观之,召田主劳以酒食。有田荒秽⑥者,则集众杖之。或诉以“乏⑦人牛”,乃召其邻里,责之曰:“彼诚乏人牛,何不助之?”众皆谢,乃释之。由是邻里有无相助⑧,故比户皆有蓄积,凶年不饥,遂成富庶焉。

(选自《农桑辑要·典训》,有删减)

[注释]①招怀:招纳安抚。②树艺:种植栽培。③坊曲:大街小巷。④田畴:已经耕种的田地。⑤僚佐:随从官员。⑥秽:杂草多,荒芜。⑦乏:缺乏。⑧有无相助:有无相通,彼此帮助。

20.下面是阅读本文时对文言字词的推断,其中有明显错误的一项是( )

A.成语“蔚然成风”中“蔚然”的本义为“草木茂盛的样子”,据此可类推“桑麻蔚然”中的“蔚然”也为此意。

B.“召田主劳以酒食”与“媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和”(《送东阳马生序》)中的“以”的用法是一样的。

C.字典中“谢”有“辞别”“感谢”“道歉”“衰退"等意思,文章中“众皆谢,乃释之”的“谢”应为“辞别”之意。

D.甲骨文的“比”字,像两个人并肩而立,所以“故比户皆有蓄积”中的“比”有“并列,并排”之意,“比户”就是“家家户户”的意思。

21.下列对文中画波浪线语段的断句,正确的一项是( )

A.全义明/察人不能欺/而为政宽简 B.全义明察人/不能欺/而为政宽简

C.全义明察/人不能欺/而为政宽简 D.全义明察/人不能欺而为/政宽简

22.用现代汉语写出下面语句的大意。

乃召其邻里,责之曰:“彼诚乏人牛, 何不助之?”

23.袁隆平院士的去世,引发了大家对农业的热议。老师要大家搜集重视农业的人和事,本文中张全义的哪些事迹符合要求?

【2021·湖南湘潭市·中考真题】

孙叔敖为楚令①尹,一国②吏民皆来贺。有一老父衣粗衣,冠白冠,后来吊。孙叔敖正衣冠而见之,谓老人曰:“楚王不知臣之不肖,使臣受吏民之垢③,人尽来贺,子独后吊,岂有说乎?”父曰:“有说:身已贵而骄人者民去之,位已高而擅权者君恶之,禄已厚而不知足者患处之。”孙叔敖再拜曰:“敬受命,愿闻余教。”父曰:“位已高而意益下④,官益大而心益小,禄已厚而慎不敢取。君谨守此三者,足以治楚矣!”孙叔敖对曰:“甚善,谨记之。”

【注】①令尹:楚国官名,相当于宰相。②国,指都城。③受吏民之垢;意即担任宰相一事,这是一种谦虚的说法。④意益下:越发将自己看低。

24.解释文中加点的词语。

25.用现代汉语翻译文中划线句。

26.请结合文章内容说说孙叔敖是个怎样的人?

【2021·湖南常德市·中考真题】

阅读下面的文言文,完成下面小题。

孙亮辨奸

亮①后出西苑,方食生梅,使黄门②至中藏③取蜜渍④梅,蜜中有鼠矢⑤,召问藏吏,藏吏叩头。亮问吏曰:“黄门从汝处求蜜邪?”吏曰:“向求,实不敢与。”黄门不服⑥。侍中刁玄、张邠启:“黄门、藏吏辞语不同,请付狱⑦推尽。”亮曰:“此易知耳。”令破鼠矢,矢里燥。亮大笑谓玄、邠曰:“若矢先在蜜中,中外当俱湿,今______________,必是黄门所为!”黄门首服,左右莫不惊悚。

【注】①亮:即孙亮,孙权的儿子,继孙权为吴皇帝。②黄门:宦官。③中藏:宫中仓库。④渍:浸,蘸。⑤矢:同“屎”。⑥服:认罪。⑦付狱:交给审理案件的部门。

27.根据语境,在横线上补写合适的词语。

28.结合相关内容推想:宦官将“矢”放在蜜中的动机是什么?

试卷第4页,共7页

试卷第1页,共7页

参考答案:

1.B 2.D 3.丧失气节、有辱使命,即使活着,又有什么脸面回归汉朝廷呢? 4.①意志坚定:从“十年持汉节”或“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”或“天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之,数日不死”可以看出:②忠贞爱国或有民族气节:从“屈节辱命,虽生何面目以归汉”或“律知武终不可胁”或“十年持汉节”或“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”可以看出;③宁死不屈:从“引佩刀自刺”或“律知武终不可胁”可以看出。

【解析】1.本题考查文言实词。

A.“引佩刀自刺”句意:拿出佩带的刀自刎。引:拿;

C.“乃徙武北海上无人处”句意:就把苏武迁移到北海边没有人的地方。徙:迁移;

D.“掘野鼠去草实而食之”句意:掘野鼠、收草实来吃;食:吃。“食之不能尽其材”句意:喂马的人不知道它能(日行)千里而(像普通的马一样)来喂养它;食:同“饲”,喂;

故选B。

2.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。

句意:天下雪,苏武卧着嚼雪同旃毛一起吞下去,几日不死。

根据句意断为:天雨雪/武卧啮雪与旃毛并咽之/数日不死。

故选D。

3.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。重点词有:屈节,丧失气节;虽,即使;何,什么;面目,脸面;归,回归。

4.本题考查人物形象。

根据第二段“乃幽武,置大客中,绝不饮食。天雨雪武卧啮雪与旃毛并咽之数日不死”,诗歌“十年持汉节”“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”可知,苏武被关在大地窖里面,断绝供应,苏武嚼雪同旃毛一起吞下去来维持生命,多年持汉节不归顺单于;可见其意志坚定;

根据第一段“屈节辱命,虽生何面目以归汉?”“引佩刀自刺”,第二段“律知武终不可胁”,第三段“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”,诗歌“十年持汉节”可知,苏武认为自己丧失气节、有辱使命,没有脸面回归汉朝廷,于是拔刀自刎;卫律知道苏武终究不因胁迫投降,苏武拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,节上牦牛尾的毛全部脱落,长时间的坚守;可见其忠贞爱国,有民族气节,宁死不屈。

【点睛】参考译文:

单于派卫律召唤苏武来受审讯。苏武对常惠等人说:“丧失气节、有辱使命,即使活着,又有什么脸面回归汉朝廷呢?”拿出佩带的刀自刎。卫律大吃一惊,亲自抱住并扶好苏武,(派人)骑快马去找医生。医生在地上挖一个坑,在坑中点燃无焰的火,然后使苏武背朝上卧在燃火的坑上,踩他的背部,让瘀血流出来。苏武本来已经断了气,这样过了好半天才恢复气息。

卫律知道苏武终究不因胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,关在大地窖里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同旃毛一起吞下去,几日不死。匈奴认为这是神在帮他,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,公羊生了小羊才能回来。分开他的随从官吏常惠等人,分别投放到另外的地方。

苏武迁移到北海后,公家发给的粮食不来,掘野鼠、收草实来吃。拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,节上牦牛尾的毛全部脱落。

5.A 6.因为一个人的小毛病而忽略他的大优点,这是君主失去天下贤士的原因。 7.D

【解析】5.考查划分文言句子朗读节奏的能力。解答时,应了解文言的句读知识,学会有感情的朗读文言文,培养语感并能根据句子中词语的意思含义来划分句子节奏。一般来说,主谓之间应该有停顿,领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。

本句句意:卫国距离齐国不远,您不如派人去询问一下。如果确实是贤德之人,再任用他也不晚。“卫之去齐不远”说明两国距离,应断开;“君不若使人问之”要求进行调查,应断开;“问之而故贤者也”假设调查结果,应断开;“用之未晚”,是结论,应断开;所以正确停顿应该是:卫之去齐不远/君不若使人问之/问之而故贤者也/用之未晚;

故选A。

6.考查文言文翻译的能力。解答时,注意重点词语的含义及句式理解,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。

本句重点词语:以,因为;恶,缺点、毛病;美,优点;人主,君主。

7.考查内容理解和辨析。

A.有误,结合“桓公郊迎客,夜开门,爝火甚盛,从者甚众。宁越望见桓公而歌”可知,宁越在郊外望见桓公,大声唱起歌来;

B.有误,结合“命后车载之。桓公赐之衣冠而见”可知,齐桓公并没有主动求见他;

C.有误,结合“桓公曰:‘不然,问之,患其有小恶也……’”的内容可知,齐桓公并没有听取群臣意见,派人调查宁越;

故选D。

【点睛】参考译文:

宁越处境穷困,想要拜见齐桓公,从卫国来到齐国,晚上住在城门外。桓公到郊外迎接客人,夜里打开城门,火把很明亮,跟随的人很多。宁戚望见桓公,大声唱起歌来。桓公听到歌声,拍着自己的仆从的手说:“真是与众不同啊!这个唱歌的不是一般人。”就命令副车载着宁越与他同行。桓公说赐给他衣服帽子然后见他,宁越用如何治理天下的话劝说桓公。桓公很高兴,准备任用他。群臣劝谏他说:“这位客人是卫国人。卫国离齐国不远,您不如派人去询问一下。如果确实是贤德之人,再任用他也不晚。”桓公说:“不能这样去询问他的情况,是担心他有小毛病。因为一个人的小毛病而忽略他的大优点,这是君主失去天下贤士的原因。”

8. 于是,就。 私下,偷偷地。 9.居家则致千金/居官则至卿相/此布衣之极也。 10.B

【解析】8.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:于是归还了相印。乃:于是,就。

(2)句意:偷偷地从小路离去。间:私下,偷偷地。

9.本题考查文言文断句。要根据句意和句子结构进行断句。

句意:住在家里就积累千金财产,做官就达到卿相高位,这是平民百姓能达到的最高地位了。“居家则致千金”“居官则至卿相”从居家和居官两个方面范蠡取得的成就,中间要断开;“此布衣之极也”是总结判断。故断为:居家则致千金/居官则至卿相/此布衣之极也。

10.本题考查文章内容的理解和分析。

B.根据“苦身戮力,父子治产,居无几何,致产数十万”,可知经过长期不懈的辛苦劳作,范蠡父子积累了数十万家产。本项中“数千万”错误;

故选B。

【点睛】参考译文

范蠡乘船飘海到了齐国,更名改姓,自称“鸱夷子皮”,在海边耕作,吃苦耐劳,努力生产,父子合力治理产业。住了不久,积累财产达几十万。齐人听说他贤能,让他做了国相。范蠡叹息道:“住在家里就积累千金财产,做官就达到卿相高位,这是平民百姓能达到的最高地位了。长久享受尊贵的名号,不吉祥。”于是归还了相印,全部发散了自己的家产,送给知音好友同乡邻里,携带着贵重财宝,偷偷地从小路离去,到陶地住下来……于是他自称为陶朱公。

11.D 12.B 13.忠诚报国,年老更加坚定,所到之地都能建立大功。 14.有奇节,有将才,忠诚许国,爱护部下,善用计谋,功勋卓著。

【解析】11.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

D.有明显错误。“以古贤豪自期”中的“期”意思是:期许、期待,“不期而遇”中的“期”意思是约定(日期),含义明显不同,而非“含义相同”。故选D。

12.本题考查文言断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读

“大猷为将廉驭下有恩数建大功”意思是:俞大猷做将军,十分廉洁,对待部下有恩宠,屡次建立大功。“大猷为将廉”主谓结构,应在“廉”后停顿;“驭下有恩”主谓结构,应在“恩”后停顿;因此断句为:大猷为将廉/驭下有恩/数建大功。故选B。

13.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。重点词语:

许:预先答应给与。弥:更加。笃:坚定。大勋:大功。

14.本题考查人物形象理解。

根据《舟师》“倚剑东溟势独雄,扶桑今在指挥中”和选文“大猷负奇节,以古贤豪自期”可知,有奇节(或忧远大理想);

根据《舟师》“岛头云雾须臾尽,天外旌旗上下翀”和选文“廷臣争言大猷才”,可知有将才;

根据《舟师》“队火光摇河汉影,歌声气压虬龙宫”和选文“忠诚许国,老而弥笃”可知,忠诚许国;

根据《舟师》“夕阳景里归篷近,背水阵奇战士功”和选文“其用兵,先计后战,不贪近功”,可知善用计谋(或擅长用兵);

根据选文“驭下有恩”,可知爱护部下;

根据选文“所在有大勋”,可知功勋卓著。

【点睛】参考译文

当初,因为倭寇灾祸紧急,朝廷特别命令都督刘远做浙江总兵官,几个月过去了,刘远也没有什么作为。朝廷的大臣争着说俞大猷的才能。于是,朝廷避免了刘远,让俞大猷代替。倭寇侵犯西庵、沈庄及清水洼,俞大猷协同邦政打败了倭寇,倭寇向陶山逃跑,准备从黄浦逃往大海,俞大猷追上并打败了他们。

俞大猷做将军,十分廉洁,对待部下有恩宠,屡次建立大功。威名震慑南部疆土。万历元年的秋天,海上来的倭寇突然袭击闾峡澳,因坐失良机被革职。三次上书请求退休。死后,追赠左都督,谥号武襄。

俞大猷有奇特的气节操行,把古代的贤能豪爽之士作为自己的期许。他用兵的特点是,先定下计策,然后打仗,不贪图眼前功劳。忠诚报国,年老更加坚定,所到之地都能建立大功。武平、崖州、饶平旨为祠祀。武平、崖州、饶平等地都建有他的祠堂。

15.B 16.司马光以自己的建议不被采纳为由,推辞不接受任命。 17.D

【解析】15.本题考查文言文断句。要根据句意和句子结构进行断句。

句意为:司马光坚决请求离职,皇帝不得已,于是任命他为端明殿学士,出知永兴军。“温公坚求去”是司马光的态度,“帝不得已”写皇帝无没办法,“乃除端明殿学土”写皇帝的任命,“知永兴军”是司马光的职务。据此可断为:温公坚求去/帝不得已/乃除端明殿学土/知永兴军;

故选B。

16.本题考查翻译语句的能力。直译为主,意译为辅。重点词:以,介词,用;辞,推辞;拜,任命。

17.本题考查文章内容的概括和分析。

A.由“荆公欲变更祖宗法度,行新法,退故老大臣,用新进少年,温公以为不然,力争之”,可知司马光对王安石变法持变对意见,“以为不然,力争之”。因此本项中“司马光没把它当回事”说法错误。

B.由“帝必欲用公,召知许州,令过阙上殿”,可知皇帝对司马光的任命是真心的。因此本项中“并非真心要任用司马光”说法错误;

C.由“公果辞召命,乞西京留司御史台,以修《资治通鉴》”,司马光拒绝担任许州知州,请求改任留司御史台,以便于编修《资治通鉴》,可见这时他还没有着手编修《资治通鉴》。因此本项“因为修撰《资治通鉴》拒绝了”说法错误;

故选D。

【点睛】参考译文

王安石想要变更祖宗留下来的法度,推行新法,辞退原先的年龄老的大臣,任用新进的年轻人,司马光认为不正确,据理力争。宋神宗任命王安石为参知政事,任命司马光为枢副使,司马光以自己的建议不被采纳为由,推辞不接受任命。司马光坚决请求离职,皇帝不得已,于是任命他为端明殿学士,出知永兴军。

皇帝一心想任用司马光,下诏让他担任许州的知州,命令他到皇宫来。正要下诏,皇帝问监察御史里行程颢说:“我想召见司马光,你觉得他能来吗?”程颢说:“陛下您能采纳他的建议,他就一定来;陛下不能采纳他的建议,他一定不会来。”皇帝说:“不要谈论采纳他的建议,像司马光这样的人常在左右,做皇帝的必然能不犯过错。”司马光果然辞谢任命,请求到西京留司御史台任职,以便编修《资治通鉴》。皇帝与左丞蒲宗孟谈论人才,提到司马光,皇帝说:“像司马光这样的,不用说别的事,单是他辞任枢密这一件事,我从即位以来,只见到他一个能做到。”皇帝对司马光念念不忘,以至于此。

18.魏武 19.A

【解析】18.本题考查内容理解。

根据前文“明惠若神”和后文“以晏在宫内,因欲以为子”“魏武知之,即遣还”来看,这里应该是魏武即曹操很喜欢何晏,想让他做自己的儿子,但是后来他知道了何晏的想法后,就打发他回去了,所以横线处应填:魏武。

19.本题考查内容理解。

根据“以晏在宫内,因欲以为子,晏乃画地令方,自处其中,人问其故,答曰:‘何氏之庐也。’魏武知之,即遣还”可知,曹操很喜欢何晏,也因何晏长在宫中,想把他认作儿子,但他从何晏所画的何家的房子知道了何晏的想法,即不愿给他做儿子,不想更改姓氏,于是曹操就将何晏送回家了。据此可知,A选项“何晏不想更改姓氏,曹操明白了他的心意”是对曹操将何晏送回家恰当的解释;

故选A。

【点睛】参考译文:

何晏七岁时,就已经聪慧异常,曹操非常喜欢他。因为何晏长在宫中,曹操就想要把他当作自己的儿子。何晏在地上画了一个方框,自己呆在里面。别人问他这是怎么回事,他回答说:“这是何家的房子。”曹操知道后,就打发他回家了。

20.C 21.C 22.便召集他的邻人加以责问说:“如他确是缺乏人力牛力,你们为何不帮助他?” 23.张全义招募流民,劝课农桑,奖勤罚懒,倡导互助,勤于引导,表现了他对农业的重视。

【分析】20.C.“众皆谢,乃释之”意为:众人都道歉,才放他们离开。谢,道歉。故选C。

21.本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:全义为人明察事理,别人不能欺瞒,但他的治理方法,却宽缓和平,政令简约。故断句为:全义明察/人不能欺/而为政宽简。故选C。

22.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:乃,于是。其,他的。责,责备。之,代词,他们。彼,他。诚,果真、确实。乏,缺乏。何,为什么。之,他。

23.考查对文本内容的理解。

根据“全义招怀流散,劝之树艺”可得:招募流民,劝课农桑。

根据“出见田畴美者,辄下马与僚佐共观之,召田主劳以酒食。有田荒秽者,则集众杖之”可得:奖勤罚懒。

根据“彼诚乏人牛,何不助之?”可得:倡导互助,勤于引导。

这些行为都体现了他对农业的重视,使当地成为富庶之地。

【点睛】译文:

唐张全义任河南尹,当时经过黄巢作乱,居民不到一百户,四郊看不到有耕田的人。全义招流民安置,劝他们从事农耕;几年以后,都城中大街小巷,逐渐恢复旧日的规模;遍地是生长茂盛的桑麻,田野中看不到有不耕的荒地。全义为人明察事理,别人不能欺瞒,但他的治理方法,却宽缓和平,政令简约。全义每外出,看到有的田地庄稼生长好,便下马和随从人等共同观看,召见田主用酒饭进行慰劳。有的人家,田地荒芜草多,全义便将此家人召集到一起,用杖责打。假如被打人申诉说,“田荒,是因缺乏人力牛力”,便召集他的邻人加以责问说:“如他确是缺乏人力牛力,你们为何不帮助他?”直到众人都承认错误,才放他们离开。从此邻里之间有无相通,彼此互相帮助,所以家家有存粮,即便遇到灾荒的凶年,也不会挨饿。(河南府)从此变成富足的地方。

24.穿着;祸患 25.你小心保持这三点,足够用来治理楚国了。 26.在众人恭贺的情况下,仍能保持头脑清醒;能虚心接受别人的劝诫(或忠告)。

【分析】24.本题考查文言词语解释。

有一老父衣粗衣:有一个老人,穿着麻布制的丧衣。衣:穿着。

禄已厚而不知足者患处之:俸禄优厚,却不满足,祸患就可能加到他身上。患:祸患。

25.本题考查文言句子翻译。注意重点词语“谨:小心。以:用来。治:治理”的翻译要准确。

26.本题考查人物形象概括。

从文中“孙叔敖正衣冠而见之,谓老人曰”可以看出,孙叔敖能时刻保持头脑清醒,理性对待人和事;

从文中“孙叔敖再拜曰:‘敬受命,愿闻余教’”和“孙叔敖对曰:‘甚善,谨记之’”可以看出,孙叔敖能虚心接受别人的劝诫。

【点睛】译文:

孙叔敖作楚国的令尹,一国的官吏和百姓都来祝贺。有一个老人,穿着麻布制的丧衣,戴着白色的丧帽,最后来吊丧。孙叔敖整理好衣帽出来接见了他,对老人说:“楚王不了解我没有才能,让我担任令尹这样的高官,人们都来祝贺,只有您来吊丧,莫不是有什么话要指教吧?”老人说:“是有话说。当了大官,对人骄傲,百姓就要离开他;职位高,又大权独揽,国君就会厌恶他;俸禄优厚,却不满足,祸患就可能加到他身上。”孙叔敖向老人拜了两拜,说:“我诚恳地接受您的指教,还想听听您其余的意见。”老人说:“地位越高,态度越谦虚;官职越大,处事越小心谨慎;俸禄已很丰厚,就不应索取分外财物。您严格地遵守这三条,就能够把楚国治理好。”孙叔敖回答说:“您老人说的太好了,我一定谨记在心。”

27.外湿内燥 28.陷害中藏

【分析】27.本题考查内容理解。从前文“若矢先在蜜中,中外当俱湿”和后文“必是黄门所为”,以及“黄门首服,左右莫不惊悚”来看,这里应是“外湿内燥”。

28.本题考查据内容推理的能力。从“黄门不服”,到“黄门首服”来看,是黄门有意为之。如果不是孙亮的明智,黄门的计谋很可能就成功,那么,受害的一定是中藏,可以推测,黄门是因“向求,实不敢与”之事想陷害中藏。

【点睛】参考译文

孙亮走出西苑,正要吃生梅,派宦官到仓库去取蜜浸渍生梅。取来的蜜中有老鼠屎,孙亮就召来管仓库的官吏,官吏向孙亮叩头。孙亮问管仓库的官吏说:“太监曾经私下从你这里要过蜂蜜吗?”那个官吏回答说:“他以前来要蜜,实在不敢给。”太监不认罪,侍卫刁玄、张邠说:“宦官,藏吏的言语不同,请交给审理案件的部门推进案情来完结。”孙亮说:“这很容易弄清楚。”就命人剖开老鼠屎,发现里面是干燥的。孙亮大笑着对刁玄、张邠说:“如果老鼠屎原本就在蜜中,里外应当都湿;现在外面是湿的`,里面是干的,一定是太监后来放进去的。”太监磕头认罪,左右大臣都大为惊惧。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录