5.1 自然环境的整体性——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1周周测(解析版)

文档属性

| 名称 | 5.1 自然环境的整体性——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1周周测(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5.1 自然环境的整体性

一、选择题

行道树是指种在道路两旁及分车带,给车辆和行人遮荫并构成街景的树种。南昌地区行道树以樟树为主。下图是摄影爱好者在南昌市东西向道路上朝正东方向拍摄到的景观图片。据此完成下面小题。

1.南昌市行道树以樟树为主,体现了自然地理环境的( )

A.差异性 B.整体性 C.季节性 D.周期性

2.2018年2月南昌遭遇雨雪冰冻灾害,行道树中樟树受损明显,原因是樟树( )

A.树干高大 B.根系薄弱 C.冬季落叶 D.枝叶茂盛

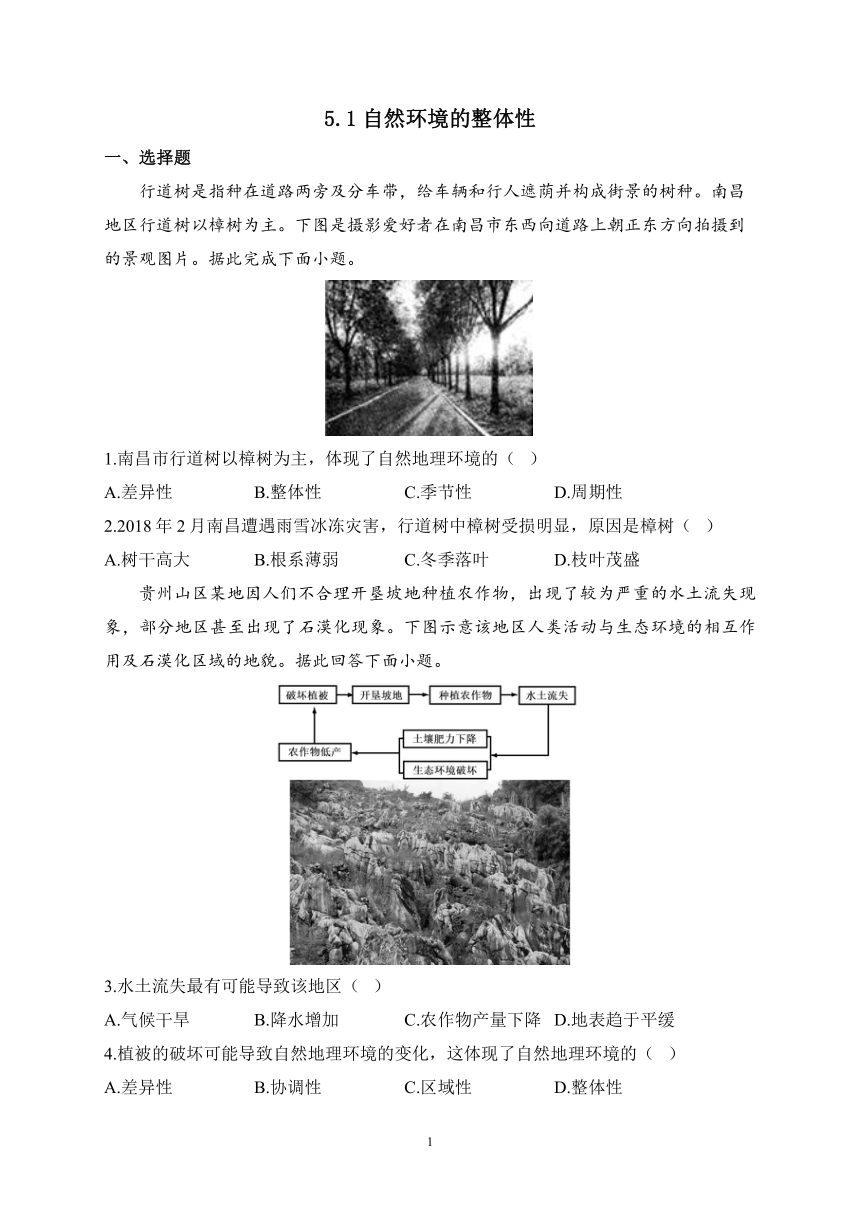

贵州山区某地因人们不合理开垦坡地种植农作物,出现了较为严重的水土流失现象,部分地区甚至出现了石漠化现象。下图示意该地区人类活动与生态环境的相互作用及石漠化区域的地貌。据此回答下面小题。

3.水土流失最有可能导致该地区( )

A.气候干旱 B.降水增加 C.农作物产量下降 D.地表趋于平缓

4.植被的破坏可能导致自然地理环境的变化,这体现了自然地理环境的( )

A.差异性 B.协调性 C.区域性 D.整体性

5.下列因素与水土流失密切相关的是( )

①降水强度

②风向

③植被覆盖率

④气温

⑤土质状况

⑥光照

⑦地形坡度

A.②③⑤⑦ B.①③⑤⑥ C.①③⑤⑦ D.②③⑤⑥

大约在4000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在平均海拔已超过4500米,形成了独特的自然景观。读图完成下面小题。

6.方框内①②③对应的内容分别是( )

A.太阳辐射强、气温低、空气稀薄 B.气温低、空气稀薄、太阳辐射强

C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄 D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低

7.从地理环境整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是( )

A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥

B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源

C.土壤贫瘠,多冻土,土层深厚,生物多样性减少

D.植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主

三峡水库蓄水后水位上升,库区水流明显放缓,水面漂浮物增加,有泥沙淤积现象,当地环保部门还发现了富营养化的初步迹象;库区沿岸受高水位浸泡,滑坡的频率增多。据此完成下面小题。

8.上述材料说明自然地理环境具有( )

A.生产性 B.平衡性 C.差异性 D.整体性

9.引起材料中环境变化的首要自然因素是( )

A.气候 B.土壤 C.水文 D.生物

10.关于三峡水库对库区自然环境的影响,叙述正确的是( )

A.生物多样性增加 B.气候更加湿润 C.土壤肥力增加 D.地质灾害减少

2021年5月7日至10日首届中国国际消费品博览会在海口举办,展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒于灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,据此完成下面小题。

11.在野外追踪海南长臂痕的活动轨迹,以下方案最合理的是( )

A.1月,海拔1000米以下 B.4月,海拔1000米以上

C.7月,海拔1000米以下 D.10月,海拔1000米以上

12.当前,影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在( )

A.天敌多,食物少 B.栖息地破碎,彼此分割

C.全球变暖,病虫害增多 D.热带季雨林面积不断减少

13.基于自然地理环境整体性的原理,有效保护海南长臂猿的措施是( )

A.加强山水林田湖草系统治理,扩大海南长臂猿的生存空间

B.加强巡山和人工驯化,保护海南长臂猿的生存环境

C.加快道路建设,完善保护区的基础设施

D.发展基因技术,优化海南长臂猿种群结构

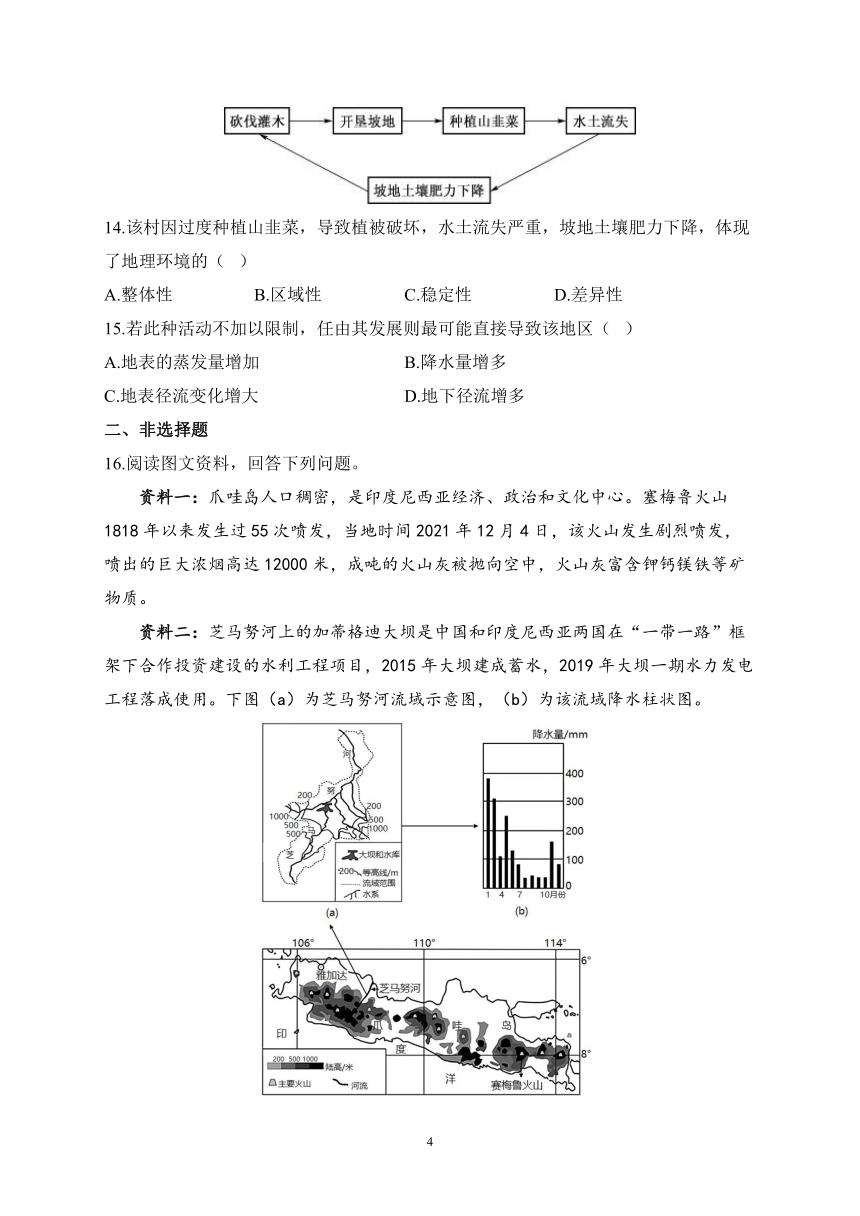

河南省西南部某山村因山韭菜经济效益高,农民在山上大肆开垦坡地种植山韭菜,因而出现了较为严重的生态问题。下图为该村山韭菜种植与生态问题关系图。读图,完成下面小题。

14.该村因过度种植山韭菜,导致植被破坏,水土流失严重,坡地土壤肥力下降,体现了地理环境的( )

A.整体性 B.区域性 C.稳定性 D.差异性

15.若此种活动不加以限制,任由其发展则最可能直接导致该地区( )

A.地表的蒸发量增加 B.降水量增多

C.地表径流变化增大 D.地下径流增多

二、非选择题

16.阅读图文资料,回答下列问题。

资料一:爪哇岛人口稠密,是印度尼西亚经济、政治和文化中心。塞梅鲁火山1818年以来发生过55次喷发,当地时间2021年12月4日,该火山发生剧烈喷发,喷出的巨大浓烟高达12000米,成吨的火山灰被抛向空中,火山灰富含钾钙镁铁等矿物质。

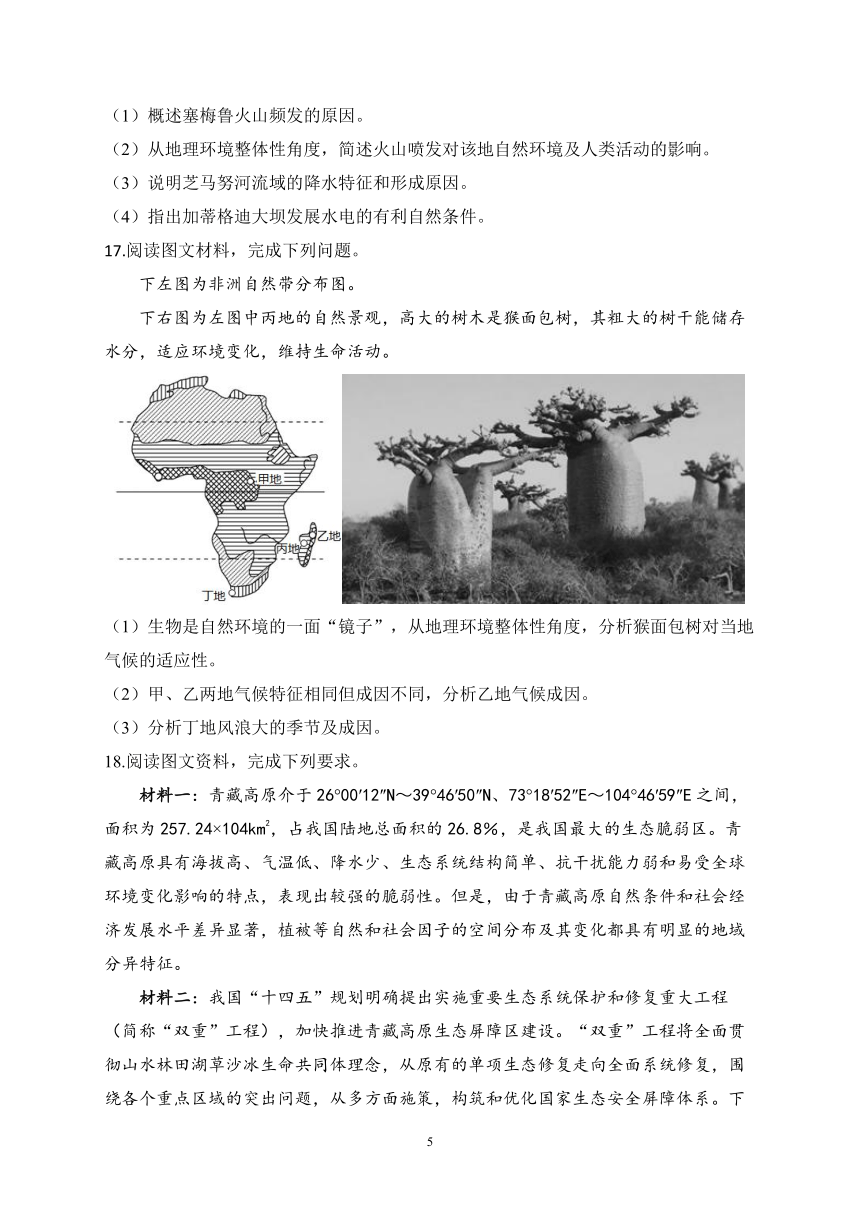

资料二:芝马努河上的加蒂格迪大坝是中国和印度尼西亚两国在“一带一路”框架下合作投资建设的水利工程项目,2015年大坝建成蓄水,2019年大坝一期水力发电工程落成使用。下图(a)为芝马努河流域示意图,(b)为该流域降水柱状图。

(1)概述塞梅鲁火山频发的原因。

(2)从地理环境整体性角度,简述火山喷发对该地自然环境及人类活动的影响。

(3)说明芝马努河流域的降水特征和形成原因。

(4)指出加蒂格迪大坝发展水电的有利自然条件。

17.阅读图文材料,完成下列问题。

下左图为非洲自然带分布图。

下右图为左图中丙地的自然景观,高大的树木是猴面包树,其粗大的树干能储存水分,适应环境变化,维持生命活动。

(1)生物是自然环境的一面“镜子”,从地理环境整体性角度,分析猴面包树对当地气候的适应性。

(2)甲、乙两地气候特征相同但成因不同,分析乙地气候成因。

(3)分析丁地风浪大的季节及成因。

18.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:青藏高原介于26°00′12″N~39°46′50″N、73°18′52″E~104°46′59″E之间,面积为257.24×104km2,占我国陆地总面积的26.8%,是我国最大的生态脆弱区。青藏高原具有海拔高、气温低、降水少、生态系统结构简单、抗干扰能力弱和易受全球环境变化影响的特点,表现出较强的脆弱性。但是,由于青藏高原自然条件和社会经济发展水平差异显著,植被等自然和社会因子的空间分布及其变化都具有明显的地域分异特征。

材料二:我国“十四五”规划明确提出实施重要生态系统保护和修复重大工程(简称“双重”工程),加快推进青藏高原生态屏障区建设。“双重”工程将全面贯彻山水林田湖草沙冰生命共同体理念,从原有的单项生态修复走向全面系统修复,围绕各个重点区域的突出问题,从多方面施策,构筑和优化国家生态安全屏障体系。下图为青藏高原高寒生态脆弱度分区示意图和我国重要生态系统保护和修复重大工程布局示意图。

(1)结合青藏高原高寒生态脆弱度分布图,描述青藏高原脆弱区分布的面积特点和空间特点。

(2)请从地理环境整体性角度分析青藏高原高寒脆弱生态系统的形成机制。

(3)请结合材料分析实施“双重”工程的效益。

答案以及解析

1.答案:B

解析:景观树要与当地地理环境相适应,这体现了自然地理环境的整体性,各要素相互联系,相互影响,相互制约,B正确;差异性体现环境的不同点,A错误;与环境相适应,没有季节性、周期性变化,C、D错误。故选B。

2.答案:D

解析:2018年2月,南昌遭遇今年首次雨雪冰冻灾害,行道树中樟树受损明显,原因是樟树枝叶茂盛,叶片水分含量大,受冻害面积大,D正确;树木受冻害能明显看出来的主要是叶片受冻害,树干受冻害不易看出,A错误;树木高大,根系也深,B错误;南昌位于亚热带,植被是常绿植被,C错误。故选D。

3.答案:C

解析:由图可知,该地区水土流失导致土壤肥力下降和生态环境破坏,进而造成农作物产量下降,C正确;降水及干湿状况主要受大尺度范围内的大气环流影响,局部地区的水土流失不会使降水增加,也不会使气候变得干旱,A、B错误;水土流失会导致地表的侵蚀加剧,使地表变得支离破碎,D错误。故选C。

4.答案:D

解析:该地区由于植被破坏引发了水土流失,同时该地区气候、水文,土壤、地貌等要素也发生了相应的变化,生态环境质量下降,体现了自然地理环境是由各要素相互作用、相互影响和相互渗透形成的一个有机整体,D正确,A、B、C错误。故选D。

5.答案:C

解析:根据所学知识可知,与水土流失密切相关的因素有降水强度。植被覆盖率、土质状况、地形坡度等,降水强度越大,水土流失越严重;植被覆盖率越低,越容易造成水土流失;土质疏松,地形坡度大,则水土流失越严重。而风向,气温和光照对水土流失的影响不大,综上所述,①③⑤⑦正确,C正确;ABD错误,故选C。

6.答案:B

解析:由于青藏高原地势高,空气稀薄,导致青藏高原气温低,气温低导致青藏高原多冰川和冻土,故①对应气温低。而青藏高原地势高,导致空气稀薄,大气对地面辐射的吸收作用和保温作用弱,才导致气温低,故②是空气稀薄。由于空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用也弱,故太阳辐射强烈,故③是太阳辐射强烈,B正确,A、C、D错误。故选B。

7.答案:C

解析:随着青藏高原的不断隆起,海拔不断升高,空气越来越稀薄,气候逐渐变得寒冷干燥,A正确;由于气温低,高山上终年积雪,形成冰川,冰川在夏季气温相对较高的时间部分融化,丰富的冰雪融水为河流提供水源,B正确;青藏高原地势高,气候寒冷,多冻土,生物较少,土壤发育差,土壤贫瘠,土层浅薄,C错误;青藏高原地区地势高,气候寒冷,植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主,D正确。与青藏高原地理环境不相符的是C,C符合题意,故选C。

8.答案:D

解析:自然地理环境包括地形、水文、生物、土壤、气候等,根据题意可知,水库蓄水影响了河流径流,导致泥沙淤积,水质下降,滑坡频率增多,说明地理环境各要素具有统一的演化过程,体现了地理环境的整体性,D正确,A、B、C错误。故选D。

9.答案:C

解析:根据题意知,三峡水库蓄水后,水位上升,水流变缓,引起环境变化的首要自然要素是水文,水文要素的改变导致土壤、气候、生物的变化,故C正确,A、B、D错误。

10.答案:B

解析:三峡水库形成人工湖泊,导致库区蒸发增大,气候更加湿润,B正确;三峡水库建成后影响鱼类的园游产卵、淹没野生动物栖息地和植物等,使得生物样性减少,A错误;水库蓄水会导致对地下水位上升,土草甸化或盐渍化,土壤肥力下降,C错误;大型工程可诱发地,滑坡频率增多,地质灾害增多,D错误。故选B。

11.答案:C

解析:据材料“海南长臂猿旱季多在海拔1000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动”可知,海南为热带季风气候,10月~次年3月为旱季,4~9月为雨季;1月为旱季,海南长臂猿主要分布在海拔1000米以上,A错误;7月为雨季,海南长臂猿主要分布在海拔1000米以下的区域,C正确;4月和10月为旱季和雨季交换的季节,其活动轨迹不易追踪,B、D错误。故选C。

12.答案:B

解析:据材料“1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长”可知,建立了霸王岭自然保护区,长臂猿食物增多,A错误;自然保护区中有山脊、道路等将其栖息地分割,使得猿群分布比较分散,成为影响其生存和种群数量增长的因素,B正确;无法明确在气候变暖背景下,当地的病虫害是否增多,C错误;建立自然保护区,热带季雨林面积增大,D错误。故选B。

13.答案:A

解析:加强山水林田湖草系统治理,改善生态环境,有利于扩大海南长臂猿的栖息地,进而扩大其生存空间,有效保护海南长臂猿,A正确;加强巡山会打扰其生存环境,人工驯化不利于野生习性的保护,B错误;加快道路建设,使栖息地更加破碎,不利于保护海南长臂猿,C错误;基因技术应主要针对濒临灭绝的生物种类,近些年海南长臂猿数量有所增加,不需要采用基因技术,D错误。故选A。

14.答案:A

解析:由材料可知由于植被的破坏,导致其他环境要素变化,体现了地理环境整体性,A正确,D错误;没有体现对区域的影响,B错误;材料中并没有体现地理环境的稳定性,C错误。故选A。

15.答案:C

解析:山区地表植被破坏会造成下渗量差减少,地下径流减少,D错误;雨季下渗量差减少,地表径流增大,植被破坏,涵养水源能力下降,旱季地表径流减少,使得地表径流变化增大,C正确;植被破坏,缺少了植被的蒸腾作用,地表的蒸发量会减少,A错误;地表的蒸发量减少,大气中的水气含量减少,降水量将减少,B错误。故选C。

16.答案:(1)印度洋板块和亚欧板块碰撞挤压(消亡边界),地壳运动活跃,岩浆喷发(岩浆活动频繁),形成火山。

(2)有利影响:塑造独特的火山地貌景观,形成温泉等地热资源,形成矿产资源,形成深厚、肥沃土壤层等。不利影响:火山喷发造成人员伤亡和财产损失,大气透明度低,影响航空飞行,引燃并摧毁大片原始丛林等(自然资源和生态环境遭到破坏)。

(3)降水特征:降水总量大,季节变化大,6~10月降水少,11~次年5月降水多。成因:11~次年5月,受赤道低压带影响,降水多;北半球东北信风越过赤道,偏转成西北风,带来大量水汽,山地迎风坡(地形抬升),降水多。6~10月受东南信风影响,山地背风坡,降水较少。

(4)河流径流量大,河流落差大,水能丰富。

解析:(1)读图可知,塞梅鲁火山位于爪哇岛,处于印度洋板块和亚欧板块的消亡边界,受到两大板块的碰撞挤压,地壳运动活跃,岩浆活动频繁,岩浆沿地下薄弱地带向上喷发,喷出地表。形成火山。

(2)火山喷发对该地自然环境及人类活动的影响可从有利和不利两方面分析。有利影响;火山喷发塑造独特的火山地貌景观,形成温泉等地热责源,可以开发旅游资源;火山喷发的岩浆在高温高压的环境中形成矿产责源,喷发出的火山灰覆盖地表,形成深厚、肥沃的土壤层,有利于农业发展,不利影响:火山喷发具有突发性,高温的熔岩流易造成人员伤亡和财产损失,危害大;喷发的火山灰在大气圈中,使大气透明度降低,影响航空飞行;温度高可引燃并摧毁大片原始丛林,破坏自然资源和生态环境。

(3)降水特征可通过降水量柱状图读出,读图b可知,芝马努河流城降水总量大,季节变化大,6~10月降水少。11月~次年5月降水多。成因可结合大气环流、地形等角度分析;该地位于7°S附近,l1月~次年5月,赤道低气压带南移,受赤道低气压带影响,盛行上升气流,降水多;此时北半球东北信风越过赤道,偏转成西北风,带来大量水汽,芝马努河流城位于山地迎风坡,受地形抬升,形成地形雨,降水多。6-10月受东南信风影响,处于东南信风的背风坡,带来的水汽少,降水较少。

(4)分析加蒂格迪大坝发展水电的有利自然条件实际上是分析芝马努河水能丰富的条件,水能丰富一般需要具备两个条件:水量大、落差大;读图并结合材料可知,芝马努河流域降水量大,河流径流量大,流经山区,河流落差大,因此水能丰富。

17.答案:(1)猴面包树分布区为热带稀树草原气候,全年高温,干湿季分明;猴面包树树干粗大,木质疏松且根系发达,有利于在湿季大量吸收、储存水分,以备干季时消耗;猴面包树树皮坚韧结实,干季落叶,有利于减少水分蒸腾。

(2)地处东南信风的迎风坡,受地形抬升多地形雨。且沿岸有暖流经过增温增湿。

(3)南半球冬季,风带气压带南移;冬季受西风影响,所以风浪大。

解析:(1)地理环境的整体性表现在地理环境的各组成要素之间相互联系,相互影响形成一个有机的整体,结合材料分析,猴面包树喜热,耐旱,树皮坚韧结实,可谓外强中干,表硬里软,是利于储水的木质结构,且根系发达。根据图中信息,猴面包树分布区在该岛屿的西南部,属于热带草原气候,热带草原气候全年高温,降水分干湿两季,干季草原降水稀少,气候炎热,猴面包树为适应环境,湿季吸收足够的水分,以备干季时消耗,因此,猴面包树树干粗大,木质疏松且根系发达:猴面包树树皮坚韧结实,干季落叶,有利于减少水分蒸腾。

(2)读图分析,乙地位于马达加斯加岛的东部,纬度较低,地处东南信风的迎风坡;岛上中部多山地,受地形抬升,多地形雨;沿岸有暖流流经,增温增湿,因此形成了高温多雨的热带雨林气候。

(3)读图分析,丁地位于非洲的西南端,夏季受副热带高气压带控制,盛行下沉气流,风浪较小;冬季气压带和风带南移,受西风带影响大,风浪大。

18.答案:(1)面积特点:青藏高原整体上面积大,且中、重度以上脆弱区的面积大。

空间特点:分布不均;微度、轻度脆弱区主要分布在青藏高原西北、东南边缘地带;中度脆弱区主要分布在藏北高原和青藏高原中东部;重度和极度脆弱区集中分布,呈带状。

(2)自然因素:板块挤压,平均海拔高;高原山地气候,气温显著低于同纬度;降水集中在部分区域,广大高原腹地干旱特征明显;土壤发育历史短;植被结构单一;

人类活动:超载过牧,矿产开发、生物资源开发、旅游资源开发。

(3)生态效益:①重要生态系统得到有效保护和修复②保护生物多样性③奠定了我国生态安全保护的格局。

经济效益:①提高载畜量提高和发展特色农业②打造生态产业带,形成新的经济增长点③建立健全生态保护补偿机制,促进将绿水青山转化为金山银山。

社会效益:①牢筑青藏高原生态安全屏障,增强区域生态承载力②稳定和扩大农牧民就业机会,促进民族和谐和社会稳定③积累统筹山水林田湖草沙冰一体化保护和修复经验,建设国际生态文明高地。

解析:(1)结合青藏高原高寒生态脆弱度分布图按照题干要求,从面积特点和空间特点两方面进行描述。面积上,青藏高原整体上面积大,且中、重度以上脆弱区的面积大。空间上,整体分布不均;局部上,微度、轻度脆弱区主要分布在青藏高原西北、东南边缘地带;中度脆弱区主要分布在藏北高原和青藏高原中东部;重度和极度脆弱区集中分布,呈带状。

(2)根据题干要求,从地理环境整体性角度进行青藏高原高寒脆弱生态系统的形成机制的分析。自然因素方面,地形上,板块挤压,平均海拔高;气候上,高原山地气候,气温显著低于同纬度,降水集中在部分区域,广大高原腹地干旱特征明显;土壤上,土壤发育历史短;生物上,植被结构单一;人类活动方面,超载过牧,矿产开发、生物资源开发、旅游资源开发使得生态系统进一步脆弱化。

(3)结合材料“双重”工程将全面贯彻山水林田湖草沙冰生命共同体理念,从原有的单项生态修复走向全面系统修复,围绕各个重点区域的突出问题,从多方面施策,构筑和优化国家生态安全屏障体系。效益具体体现在生态、经济和社会方面。生态效益上,重要生态系统得到有效保护和修复;有效保护生物多样性;奠定了我国生态安全保护的格局。经济效益上,提高载畜量提高和发展特色农业;依托青藏高原高寒脆弱生态系统打造生态产业带,形成新的经济增长点;建立健全生态保护补偿机制,促进将绿水青山转化为金山银山。社会效益上,牢筑青藏高原生态安全屏障,增强区域生态承载力;稳定和扩大农牧民就业机会,促进民族和谐和社会稳定,维护国家安全;积累统筹山水林田湖草沙冰一体化保护和修复经验,建设国际生态文明高地,分享我国绿色生态文明的成果。

2

一、选择题

行道树是指种在道路两旁及分车带,给车辆和行人遮荫并构成街景的树种。南昌地区行道树以樟树为主。下图是摄影爱好者在南昌市东西向道路上朝正东方向拍摄到的景观图片。据此完成下面小题。

1.南昌市行道树以樟树为主,体现了自然地理环境的( )

A.差异性 B.整体性 C.季节性 D.周期性

2.2018年2月南昌遭遇雨雪冰冻灾害,行道树中樟树受损明显,原因是樟树( )

A.树干高大 B.根系薄弱 C.冬季落叶 D.枝叶茂盛

贵州山区某地因人们不合理开垦坡地种植农作物,出现了较为严重的水土流失现象,部分地区甚至出现了石漠化现象。下图示意该地区人类活动与生态环境的相互作用及石漠化区域的地貌。据此回答下面小题。

3.水土流失最有可能导致该地区( )

A.气候干旱 B.降水增加 C.农作物产量下降 D.地表趋于平缓

4.植被的破坏可能导致自然地理环境的变化,这体现了自然地理环境的( )

A.差异性 B.协调性 C.区域性 D.整体性

5.下列因素与水土流失密切相关的是( )

①降水强度

②风向

③植被覆盖率

④气温

⑤土质状况

⑥光照

⑦地形坡度

A.②③⑤⑦ B.①③⑤⑥ C.①③⑤⑦ D.②③⑤⑥

大约在4000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在平均海拔已超过4500米,形成了独特的自然景观。读图完成下面小题。

6.方框内①②③对应的内容分别是( )

A.太阳辐射强、气温低、空气稀薄 B.气温低、空气稀薄、太阳辐射强

C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄 D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低

7.从地理环境整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是( )

A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥

B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源

C.土壤贫瘠,多冻土,土层深厚,生物多样性减少

D.植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主

三峡水库蓄水后水位上升,库区水流明显放缓,水面漂浮物增加,有泥沙淤积现象,当地环保部门还发现了富营养化的初步迹象;库区沿岸受高水位浸泡,滑坡的频率增多。据此完成下面小题。

8.上述材料说明自然地理环境具有( )

A.生产性 B.平衡性 C.差异性 D.整体性

9.引起材料中环境变化的首要自然因素是( )

A.气候 B.土壤 C.水文 D.生物

10.关于三峡水库对库区自然环境的影响,叙述正确的是( )

A.生物多样性增加 B.气候更加湿润 C.土壤肥力增加 D.地质灾害减少

2021年5月7日至10日首届中国国际消费品博览会在海口举办,展会上亮相的吉祥物的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒于灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔1000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。读图,据此完成下面小题。

11.在野外追踪海南长臂痕的活动轨迹,以下方案最合理的是( )

A.1月,海拔1000米以下 B.4月,海拔1000米以上

C.7月,海拔1000米以下 D.10月,海拔1000米以上

12.当前,影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在( )

A.天敌多,食物少 B.栖息地破碎,彼此分割

C.全球变暖,病虫害增多 D.热带季雨林面积不断减少

13.基于自然地理环境整体性的原理,有效保护海南长臂猿的措施是( )

A.加强山水林田湖草系统治理,扩大海南长臂猿的生存空间

B.加强巡山和人工驯化,保护海南长臂猿的生存环境

C.加快道路建设,完善保护区的基础设施

D.发展基因技术,优化海南长臂猿种群结构

河南省西南部某山村因山韭菜经济效益高,农民在山上大肆开垦坡地种植山韭菜,因而出现了较为严重的生态问题。下图为该村山韭菜种植与生态问题关系图。读图,完成下面小题。

14.该村因过度种植山韭菜,导致植被破坏,水土流失严重,坡地土壤肥力下降,体现了地理环境的( )

A.整体性 B.区域性 C.稳定性 D.差异性

15.若此种活动不加以限制,任由其发展则最可能直接导致该地区( )

A.地表的蒸发量增加 B.降水量增多

C.地表径流变化增大 D.地下径流增多

二、非选择题

16.阅读图文资料,回答下列问题。

资料一:爪哇岛人口稠密,是印度尼西亚经济、政治和文化中心。塞梅鲁火山1818年以来发生过55次喷发,当地时间2021年12月4日,该火山发生剧烈喷发,喷出的巨大浓烟高达12000米,成吨的火山灰被抛向空中,火山灰富含钾钙镁铁等矿物质。

资料二:芝马努河上的加蒂格迪大坝是中国和印度尼西亚两国在“一带一路”框架下合作投资建设的水利工程项目,2015年大坝建成蓄水,2019年大坝一期水力发电工程落成使用。下图(a)为芝马努河流域示意图,(b)为该流域降水柱状图。

(1)概述塞梅鲁火山频发的原因。

(2)从地理环境整体性角度,简述火山喷发对该地自然环境及人类活动的影响。

(3)说明芝马努河流域的降水特征和形成原因。

(4)指出加蒂格迪大坝发展水电的有利自然条件。

17.阅读图文材料,完成下列问题。

下左图为非洲自然带分布图。

下右图为左图中丙地的自然景观,高大的树木是猴面包树,其粗大的树干能储存水分,适应环境变化,维持生命活动。

(1)生物是自然环境的一面“镜子”,从地理环境整体性角度,分析猴面包树对当地气候的适应性。

(2)甲、乙两地气候特征相同但成因不同,分析乙地气候成因。

(3)分析丁地风浪大的季节及成因。

18.阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:青藏高原介于26°00′12″N~39°46′50″N、73°18′52″E~104°46′59″E之间,面积为257.24×104km2,占我国陆地总面积的26.8%,是我国最大的生态脆弱区。青藏高原具有海拔高、气温低、降水少、生态系统结构简单、抗干扰能力弱和易受全球环境变化影响的特点,表现出较强的脆弱性。但是,由于青藏高原自然条件和社会经济发展水平差异显著,植被等自然和社会因子的空间分布及其变化都具有明显的地域分异特征。

材料二:我国“十四五”规划明确提出实施重要生态系统保护和修复重大工程(简称“双重”工程),加快推进青藏高原生态屏障区建设。“双重”工程将全面贯彻山水林田湖草沙冰生命共同体理念,从原有的单项生态修复走向全面系统修复,围绕各个重点区域的突出问题,从多方面施策,构筑和优化国家生态安全屏障体系。下图为青藏高原高寒生态脆弱度分区示意图和我国重要生态系统保护和修复重大工程布局示意图。

(1)结合青藏高原高寒生态脆弱度分布图,描述青藏高原脆弱区分布的面积特点和空间特点。

(2)请从地理环境整体性角度分析青藏高原高寒脆弱生态系统的形成机制。

(3)请结合材料分析实施“双重”工程的效益。

答案以及解析

1.答案:B

解析:景观树要与当地地理环境相适应,这体现了自然地理环境的整体性,各要素相互联系,相互影响,相互制约,B正确;差异性体现环境的不同点,A错误;与环境相适应,没有季节性、周期性变化,C、D错误。故选B。

2.答案:D

解析:2018年2月,南昌遭遇今年首次雨雪冰冻灾害,行道树中樟树受损明显,原因是樟树枝叶茂盛,叶片水分含量大,受冻害面积大,D正确;树木受冻害能明显看出来的主要是叶片受冻害,树干受冻害不易看出,A错误;树木高大,根系也深,B错误;南昌位于亚热带,植被是常绿植被,C错误。故选D。

3.答案:C

解析:由图可知,该地区水土流失导致土壤肥力下降和生态环境破坏,进而造成农作物产量下降,C正确;降水及干湿状况主要受大尺度范围内的大气环流影响,局部地区的水土流失不会使降水增加,也不会使气候变得干旱,A、B错误;水土流失会导致地表的侵蚀加剧,使地表变得支离破碎,D错误。故选C。

4.答案:D

解析:该地区由于植被破坏引发了水土流失,同时该地区气候、水文,土壤、地貌等要素也发生了相应的变化,生态环境质量下降,体现了自然地理环境是由各要素相互作用、相互影响和相互渗透形成的一个有机整体,D正确,A、B、C错误。故选D。

5.答案:C

解析:根据所学知识可知,与水土流失密切相关的因素有降水强度。植被覆盖率、土质状况、地形坡度等,降水强度越大,水土流失越严重;植被覆盖率越低,越容易造成水土流失;土质疏松,地形坡度大,则水土流失越严重。而风向,气温和光照对水土流失的影响不大,综上所述,①③⑤⑦正确,C正确;ABD错误,故选C。

6.答案:B

解析:由于青藏高原地势高,空气稀薄,导致青藏高原气温低,气温低导致青藏高原多冰川和冻土,故①对应气温低。而青藏高原地势高,导致空气稀薄,大气对地面辐射的吸收作用和保温作用弱,才导致气温低,故②是空气稀薄。由于空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用也弱,故太阳辐射强烈,故③是太阳辐射强烈,B正确,A、C、D错误。故选B。

7.答案:C

解析:随着青藏高原的不断隆起,海拔不断升高,空气越来越稀薄,气候逐渐变得寒冷干燥,A正确;由于气温低,高山上终年积雪,形成冰川,冰川在夏季气温相对较高的时间部分融化,丰富的冰雪融水为河流提供水源,B正确;青藏高原地势高,气候寒冷,多冻土,生物较少,土壤发育差,土壤贫瘠,土层浅薄,C错误;青藏高原地区地势高,气候寒冷,植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主,D正确。与青藏高原地理环境不相符的是C,C符合题意,故选C。

8.答案:D

解析:自然地理环境包括地形、水文、生物、土壤、气候等,根据题意可知,水库蓄水影响了河流径流,导致泥沙淤积,水质下降,滑坡频率增多,说明地理环境各要素具有统一的演化过程,体现了地理环境的整体性,D正确,A、B、C错误。故选D。

9.答案:C

解析:根据题意知,三峡水库蓄水后,水位上升,水流变缓,引起环境变化的首要自然要素是水文,水文要素的改变导致土壤、气候、生物的变化,故C正确,A、B、D错误。

10.答案:B

解析:三峡水库形成人工湖泊,导致库区蒸发增大,气候更加湿润,B正确;三峡水库建成后影响鱼类的园游产卵、淹没野生动物栖息地和植物等,使得生物样性减少,A错误;水库蓄水会导致对地下水位上升,土草甸化或盐渍化,土壤肥力下降,C错误;大型工程可诱发地,滑坡频率增多,地质灾害增多,D错误。故选B。

11.答案:C

解析:据材料“海南长臂猿旱季多在海拔1000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动”可知,海南为热带季风气候,10月~次年3月为旱季,4~9月为雨季;1月为旱季,海南长臂猿主要分布在海拔1000米以上,A错误;7月为雨季,海南长臂猿主要分布在海拔1000米以下的区域,C正确;4月和10月为旱季和雨季交换的季节,其活动轨迹不易追踪,B、D错误。故选C。

12.答案:B

解析:据材料“1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长”可知,建立了霸王岭自然保护区,长臂猿食物增多,A错误;自然保护区中有山脊、道路等将其栖息地分割,使得猿群分布比较分散,成为影响其生存和种群数量增长的因素,B正确;无法明确在气候变暖背景下,当地的病虫害是否增多,C错误;建立自然保护区,热带季雨林面积增大,D错误。故选B。

13.答案:A

解析:加强山水林田湖草系统治理,改善生态环境,有利于扩大海南长臂猿的栖息地,进而扩大其生存空间,有效保护海南长臂猿,A正确;加强巡山会打扰其生存环境,人工驯化不利于野生习性的保护,B错误;加快道路建设,使栖息地更加破碎,不利于保护海南长臂猿,C错误;基因技术应主要针对濒临灭绝的生物种类,近些年海南长臂猿数量有所增加,不需要采用基因技术,D错误。故选A。

14.答案:A

解析:由材料可知由于植被的破坏,导致其他环境要素变化,体现了地理环境整体性,A正确,D错误;没有体现对区域的影响,B错误;材料中并没有体现地理环境的稳定性,C错误。故选A。

15.答案:C

解析:山区地表植被破坏会造成下渗量差减少,地下径流减少,D错误;雨季下渗量差减少,地表径流增大,植被破坏,涵养水源能力下降,旱季地表径流减少,使得地表径流变化增大,C正确;植被破坏,缺少了植被的蒸腾作用,地表的蒸发量会减少,A错误;地表的蒸发量减少,大气中的水气含量减少,降水量将减少,B错误。故选C。

16.答案:(1)印度洋板块和亚欧板块碰撞挤压(消亡边界),地壳运动活跃,岩浆喷发(岩浆活动频繁),形成火山。

(2)有利影响:塑造独特的火山地貌景观,形成温泉等地热资源,形成矿产资源,形成深厚、肥沃土壤层等。不利影响:火山喷发造成人员伤亡和财产损失,大气透明度低,影响航空飞行,引燃并摧毁大片原始丛林等(自然资源和生态环境遭到破坏)。

(3)降水特征:降水总量大,季节变化大,6~10月降水少,11~次年5月降水多。成因:11~次年5月,受赤道低压带影响,降水多;北半球东北信风越过赤道,偏转成西北风,带来大量水汽,山地迎风坡(地形抬升),降水多。6~10月受东南信风影响,山地背风坡,降水较少。

(4)河流径流量大,河流落差大,水能丰富。

解析:(1)读图可知,塞梅鲁火山位于爪哇岛,处于印度洋板块和亚欧板块的消亡边界,受到两大板块的碰撞挤压,地壳运动活跃,岩浆活动频繁,岩浆沿地下薄弱地带向上喷发,喷出地表。形成火山。

(2)火山喷发对该地自然环境及人类活动的影响可从有利和不利两方面分析。有利影响;火山喷发塑造独特的火山地貌景观,形成温泉等地热责源,可以开发旅游资源;火山喷发的岩浆在高温高压的环境中形成矿产责源,喷发出的火山灰覆盖地表,形成深厚、肥沃的土壤层,有利于农业发展,不利影响:火山喷发具有突发性,高温的熔岩流易造成人员伤亡和财产损失,危害大;喷发的火山灰在大气圈中,使大气透明度降低,影响航空飞行;温度高可引燃并摧毁大片原始丛林,破坏自然资源和生态环境。

(3)降水特征可通过降水量柱状图读出,读图b可知,芝马努河流城降水总量大,季节变化大,6~10月降水少。11月~次年5月降水多。成因可结合大气环流、地形等角度分析;该地位于7°S附近,l1月~次年5月,赤道低气压带南移,受赤道低气压带影响,盛行上升气流,降水多;此时北半球东北信风越过赤道,偏转成西北风,带来大量水汽,芝马努河流城位于山地迎风坡,受地形抬升,形成地形雨,降水多。6-10月受东南信风影响,处于东南信风的背风坡,带来的水汽少,降水较少。

(4)分析加蒂格迪大坝发展水电的有利自然条件实际上是分析芝马努河水能丰富的条件,水能丰富一般需要具备两个条件:水量大、落差大;读图并结合材料可知,芝马努河流域降水量大,河流径流量大,流经山区,河流落差大,因此水能丰富。

17.答案:(1)猴面包树分布区为热带稀树草原气候,全年高温,干湿季分明;猴面包树树干粗大,木质疏松且根系发达,有利于在湿季大量吸收、储存水分,以备干季时消耗;猴面包树树皮坚韧结实,干季落叶,有利于减少水分蒸腾。

(2)地处东南信风的迎风坡,受地形抬升多地形雨。且沿岸有暖流经过增温增湿。

(3)南半球冬季,风带气压带南移;冬季受西风影响,所以风浪大。

解析:(1)地理环境的整体性表现在地理环境的各组成要素之间相互联系,相互影响形成一个有机的整体,结合材料分析,猴面包树喜热,耐旱,树皮坚韧结实,可谓外强中干,表硬里软,是利于储水的木质结构,且根系发达。根据图中信息,猴面包树分布区在该岛屿的西南部,属于热带草原气候,热带草原气候全年高温,降水分干湿两季,干季草原降水稀少,气候炎热,猴面包树为适应环境,湿季吸收足够的水分,以备干季时消耗,因此,猴面包树树干粗大,木质疏松且根系发达:猴面包树树皮坚韧结实,干季落叶,有利于减少水分蒸腾。

(2)读图分析,乙地位于马达加斯加岛的东部,纬度较低,地处东南信风的迎风坡;岛上中部多山地,受地形抬升,多地形雨;沿岸有暖流流经,增温增湿,因此形成了高温多雨的热带雨林气候。

(3)读图分析,丁地位于非洲的西南端,夏季受副热带高气压带控制,盛行下沉气流,风浪较小;冬季气压带和风带南移,受西风带影响大,风浪大。

18.答案:(1)面积特点:青藏高原整体上面积大,且中、重度以上脆弱区的面积大。

空间特点:分布不均;微度、轻度脆弱区主要分布在青藏高原西北、东南边缘地带;中度脆弱区主要分布在藏北高原和青藏高原中东部;重度和极度脆弱区集中分布,呈带状。

(2)自然因素:板块挤压,平均海拔高;高原山地气候,气温显著低于同纬度;降水集中在部分区域,广大高原腹地干旱特征明显;土壤发育历史短;植被结构单一;

人类活动:超载过牧,矿产开发、生物资源开发、旅游资源开发。

(3)生态效益:①重要生态系统得到有效保护和修复②保护生物多样性③奠定了我国生态安全保护的格局。

经济效益:①提高载畜量提高和发展特色农业②打造生态产业带,形成新的经济增长点③建立健全生态保护补偿机制,促进将绿水青山转化为金山银山。

社会效益:①牢筑青藏高原生态安全屏障,增强区域生态承载力②稳定和扩大农牧民就业机会,促进民族和谐和社会稳定③积累统筹山水林田湖草沙冰一体化保护和修复经验,建设国际生态文明高地。

解析:(1)结合青藏高原高寒生态脆弱度分布图按照题干要求,从面积特点和空间特点两方面进行描述。面积上,青藏高原整体上面积大,且中、重度以上脆弱区的面积大。空间上,整体分布不均;局部上,微度、轻度脆弱区主要分布在青藏高原西北、东南边缘地带;中度脆弱区主要分布在藏北高原和青藏高原中东部;重度和极度脆弱区集中分布,呈带状。

(2)根据题干要求,从地理环境整体性角度进行青藏高原高寒脆弱生态系统的形成机制的分析。自然因素方面,地形上,板块挤压,平均海拔高;气候上,高原山地气候,气温显著低于同纬度,降水集中在部分区域,广大高原腹地干旱特征明显;土壤上,土壤发育历史短;生物上,植被结构单一;人类活动方面,超载过牧,矿产开发、生物资源开发、旅游资源开发使得生态系统进一步脆弱化。

(3)结合材料“双重”工程将全面贯彻山水林田湖草沙冰生命共同体理念,从原有的单项生态修复走向全面系统修复,围绕各个重点区域的突出问题,从多方面施策,构筑和优化国家生态安全屏障体系。效益具体体现在生态、经济和社会方面。生态效益上,重要生态系统得到有效保护和修复;有效保护生物多样性;奠定了我国生态安全保护的格局。经济效益上,提高载畜量提高和发展特色农业;依托青藏高原高寒脆弱生态系统打造生态产业带,形成新的经济增长点;建立健全生态保护补偿机制,促进将绿水青山转化为金山银山。社会效益上,牢筑青藏高原生态安全屏障,增强区域生态承载力;稳定和扩大农牧民就业机会,促进民族和谐和社会稳定,维护国家安全;积累统筹山水林田湖草沙冰一体化保护和修复经验,建设国际生态文明高地,分享我国绿色生态文明的成果。

2

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪