第10课 辽夏金元的统治 课件(共25张PPT)高中历史 统编版(部编版) 必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共25张PPT)高中历史 统编版(部编版) 必修 中外历史纲要(上) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

课 程 标 准

1-了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设;

2-认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

辽夏金元的统治

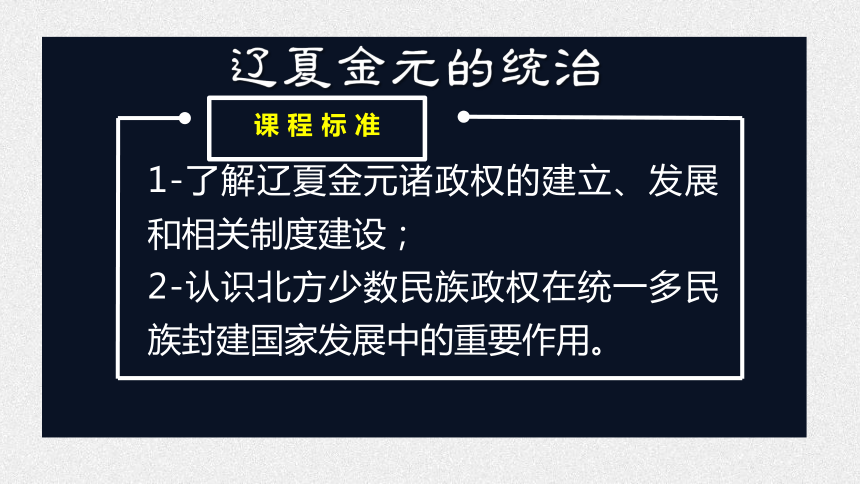

辽 西夏 金 元

民 族 契丹 党项 女真 蒙古

统治时间 916-1125金 1038-1227 蒙古 1115-1234 蒙古 1271-1368

政权建立 耶律阿保机、上京 元昊、 兴庆府 完颜阿骨打、上京、后迁中都 忽必烈、中都

政治制度

表格梳理:辽夏金元时期的政权发展和制度建设

南北面官制

仿照北宋制度,蕃汉分治

行省制,四等人制,驿站制

猛安谋克制

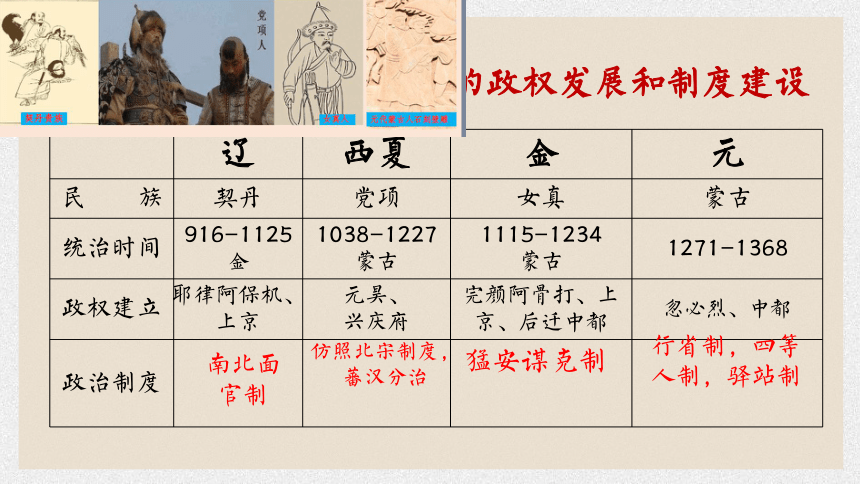

第一组:

山西洪洞广胜寺元代壁画

蒙古人骑马俑

元代胡人俑

宋理宗画像

多元文明融汇一体

第二组:

博物馆藏文物

文明视界里的大中国

——《辽夏金元的统治》

元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国变成了“大中国”。

元朝之后“大中国”变成了常态。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

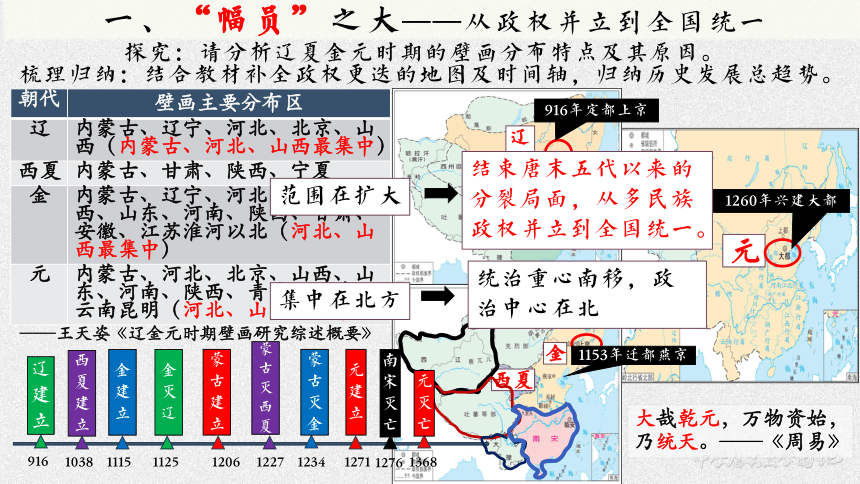

朝代 壁画主要分布区

辽 内蒙古、辽宁、河北、北京、山西(内蒙古、河北、山西最集中)

西夏 内蒙古、甘肃、陕西、宁夏

金 内蒙古、辽宁、河北、北京、山西、山东、河南、陕西、甘肃、安徽、江苏淮河以北(河北、山西最集中)

元 内蒙古、河北、北京、山西、山东、河南、陕西、青海、福建、云南昆明(河北、山西最集中)

——王天姿《辽金元时期壁画研究综述概要》

范围在扩大

集中在北方

探究:请分析辽夏金元时期的壁画分布特点及其原因。

辽

西夏

金

元

西夏

梳理归纳:结合教材补全政权更迭的地图及时间轴,归纳历史发展总趋势。

辽建立

916

1038

1227

1115

1125

1206

1271

1234

1368

916年定都上京

1260年兴建大都

西夏建立

金建立

金灭辽

蒙古建立

蒙古灭西夏

元建立

蒙古灭金

1276

南宋灭亡

统治重心南移,政治中心在北

结束唐末五代以来的分裂局面,从多民族政权并立到全国统一。

大哉乾元,万物资始,乃统天。——《周易》

元灭亡

1153年迁都燕京

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

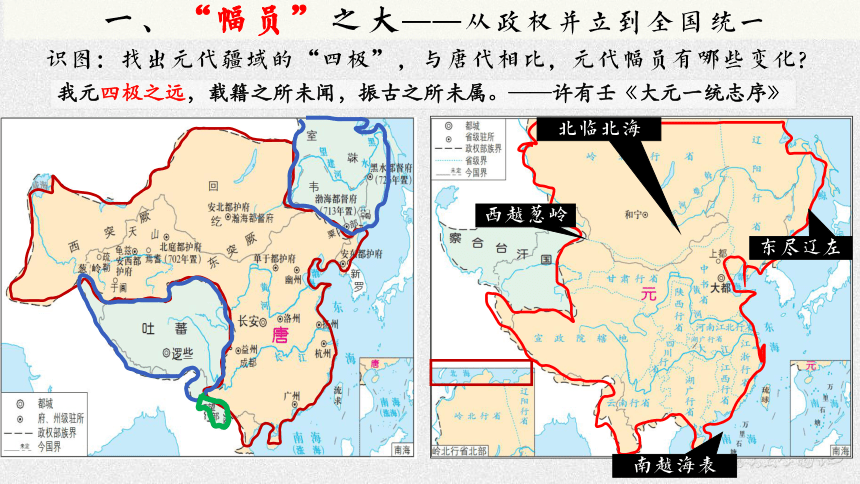

识图:找出元代疆域的“四极”,与唐代相比,元代幅员有哪些变化?

我元四极之远,载籍之所未闻,振古之所未属。——许有壬《大元一统志序》

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

北临北海

西越葱岭

东尽辽左

南越海表

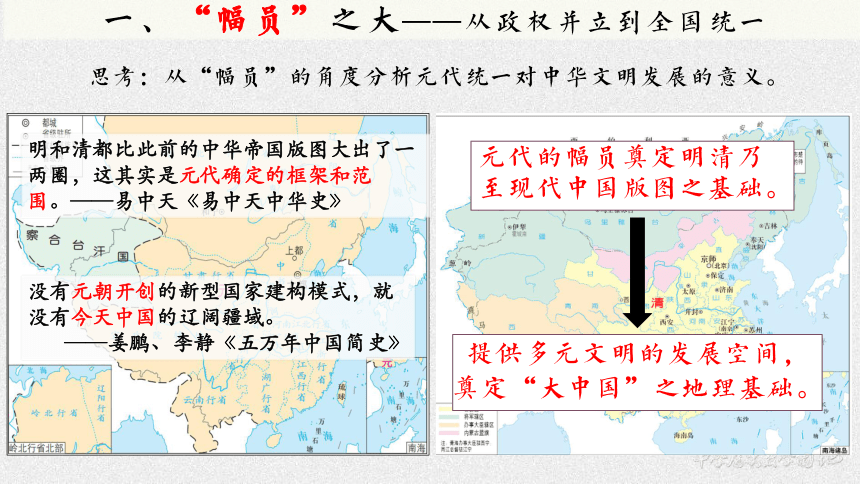

明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。——易中天《易中天中华史》

元代的幅员奠定明清乃至现代中国版图之基础。

提供多元文明的发展空间,奠定“大中国”之地理基础。

思考:从“幅员”的角度分析元代统一对中华文明发展的意义。

没有元朝开创的新型国家建构模式,就没有今天中国的辽阔疆域。

——姜鹏、李静《五万年中国简史》

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

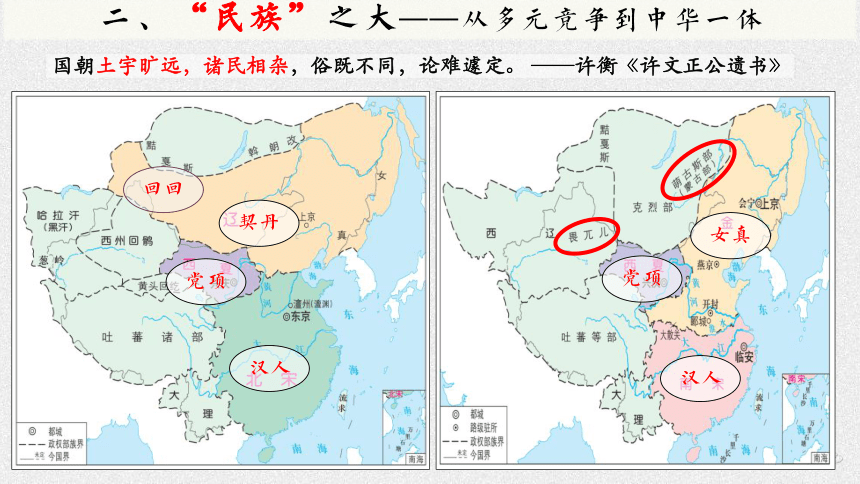

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

党项

党项

汉人

汉人

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

回回

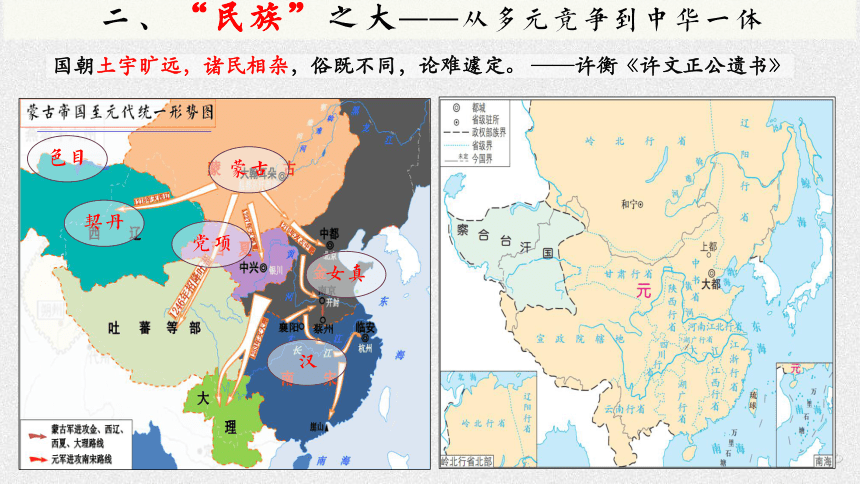

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

合作讨论:蒙元统治者的用人手段与“四等人制”是否矛盾?

色目人赵世延,同时有色目名、蒙古名,还“究心儒者体用之学。”

汉人许敬仁“颇尚朔气,习国语。”

吐蕃僧师八思巴创制蒙古文字。

多民族文化圈

广大蒙古、色目下层民众和汉族百姓都处于被统治的无权地位;

汉人、南人中的官僚、地主阶级与蒙古贵族结合在一起,保持其剥削和压迫汉人民众的利益。——温海清《从游牧部落到世界性帝国》

一 蒙古 蒙古族

二 色目 蒙古以外的西北西域各族如西夏、畏兀儿人、回回等

三 汉人 北方汉族和中原契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

多元文化体系内的交流影响,并不局限为先进文化影响落后文化的单向变动。蒙古、汉地、回回、吐蕃文化在多元竞争中不断吸收外部有益营养,最终成长为中华民族和文化共同体的五大组成部分之一。

——摘编自李治安《元史十八讲》

民族分化

民族互化与融合

各民族在多元竞争中形成中华民族和文化共同体,奠定“大中国”之民族基础。

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

所谓“四等人制”的实质是蒙元统治者为维护蒙古统治阶级的特权利益而实行的民族分化政策。这种政策固然造成了民族矛盾,但不能阻止民族交往交流交融的大趋势。从统治者的“多民族文化圈”可以看到,这个圈子里既存在汉人蒙古化的现象,也有色目人同时汉化和蒙古化,蒙古统治者在汉化的同时也注重吸收吐蕃藏传佛教等文化因子。而多民族的多元文化在竞争中逐渐取长补短,最终融汇成为全新的中华民族和文化共同体,奠定“大中国”的民族基础。

内蒙古敖汉旗白塔子辽墓壁画《契丹人引马图》

河北宣化张恭诱墓壁画《备茶图》

图像探究:这两幅辽代壁画反映了哪些历史信息?

少数民族与汉民族混居

不同文明各具特色

草原游牧文明与汉地农耕文明并存

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

政权 制度建设

核心特征

辽

夏 金

(一)碰撞交融——辽夏金的二元体制

思考:根据材料结合教材,梳理辽夏金的制度建设的相关情况。

至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。……因俗而治,得其宜矣。……(皇帝)四时各有行在之所,谓之“捺钵”。——《辽史》

西夏官自中书令,宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之。……其设官之制,多与宋同。——《宋史》

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉相劝

汉化渐深

太祖占有辽东京州县以后汉人、渤海人、契丹人、奚人全都不加区别,“率用猛安、谋克之名”。但一进入燕云汉地,这套女真制度便行不通了,“始用辽南北面官僚制度”,就是指同时奉行女真旧制和汉制的双重体制。……(入主中原后)除猛安谋克制度以外,女真旧制大都已被废弃,故所任谓金朝“政教号令,一切不异于中国”。

——刘浦江《松漠之间——辽金契丹女真史研究》

(猛安谋克)与汉人错居……农作时令相助济,此亦劝相(勉励)之道也。——《金史》

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

政权 制度建设

核心特征

辽

夏 金

(一)碰撞交融——辽夏金的二元体制

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

思考:请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义?

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉交融

汉化渐深

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

思考:研读地图和材料,分析元代怎样通过制度建设促进文明的融汇?

急递铺令

统合南北

贯通大运河和开辟海运

驿传制度、急递铺

巩固统一

提高行政效率

杭州

多元文明融汇一体的流动网络。

汇通全国

澎湖巡检司,经略台湾

宣政院管辖吐蕃

因地制宜

北廷都元帅府、宣慰司,管理西域

行省制

边疆直接管理

边疆与内地一体化

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

交通建设

地方管理

多元文明融汇一体的稳定环境。

(二)多元一体——元帝国的统合创新

中书省直辖“腹里”

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。

——摘编自李治安《元史十八讲》

行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

深度探究:元代的行省制与历代地方管理制度相比有何创新之处?

区划:犬牙交错,以北制南。

权力:集权与分权的中枢,受中央节制。

构架:蒙汉二元色彩浓厚。

统合中央与地方

推动多民族文明共同发展

强化控制,消除割据的地理基础

地位:承前启后,是地方行政制度的重大变革。

开省制之先河

(二)多元一体——元帝国的统合创新

元代统一推动中华文明多元一体格局的扩展,奠定“大中国”之文明基础。

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

“大中国”即一个能为不同人群的不同文化提供多样性发展空间的“多民族之巨大中国”。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

文明视界里的大中国——《辽夏金元的统治》

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

大中国

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

温故知新:辽夏金元开启了怎样的“大中国”时代?

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

开放性

包容性

多样性

可持续发展

1

**崖山海战是1279年宋朝军队与蒙古军队 在崖山进行的大规模海战,此役标志着南宋残余势力 的彻底灭亡,蒙元最终统一中国。

该观点意指:此战后南宋的灭亡标志着中国古典时代的终结,标志着古典意义华夏文明的衰败与陨落。

**对此观点,你如何看待?(试结合材料论述观点)

如今在网络及部分学者中流行“崖山之后再无中华”的说法

百 家 争鸣

忽必烈是大元帝国多有建树的一位皇帝。他从草原走来,把草原游牧文明带到了中原。忽必烈从草原深处的哈拉和林,到金莲川上的上都和大都,一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城,孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。这里,物宝天华人文荟萃。

“浅谈忽必烈时期草原游牧文化与中原农耕文化的融汇” -殷继红-《元上都文化》2018-12月

百 家 争鸣

魏坚:不理解草原文明,就无法理解中国历史-“澎湃新闻访谈”

2018、12月(魏坚,现任中国人民大学考古文博系主任、教授、博士生导师、北方民族考古研究所所长)

我们现在叙述中国的历史王朝时,常常开口就是“唐宋元明清”一以贯之,这样的表述,实际上并不能代表一个完整意义上的中国。唐朝疆域其实比汉朝小很多。宋可以代表中国吗?跟宋并存的还有契丹建立的辽、女真建立的金和党项建立的西夏,他们都是切实的存在,却常常被忽略,……我们不能只认为宋、明这样的王朝可以代表中国,而忽略了边疆民族建立的辽、金、西夏区域政权和元、清这样的统一王朝及其拥有的国土。

……没有边疆何以中国?中国的历史就是边疆民族不断融入发展的历史,特别是北方民族的南下和交融,才使中国不断发展壮大,由原来的华夏形成了现在的中华,造就了今天的多元一体,才葆有了不断攀升的原动力。所以要客观地看待这些事实,才能对中国历史有清醒的认识。

表明立场、态度或观点

反驳及论证

进一步

论证观点

揭示错误实质

该观点错误

崖山之役并非中华文化的断层或消失,元朝继承、吸收借鉴了大量中原文化。

无论女真之金政权还是蒙古之元帝国,皆为56个民族大家庭之一员建立的政权,仅为政权之更迭,非文化之断绝。

该观点实质是大汉民族主义或者王朝中心论,应摒弃。

参

考

答

案

从以下材料能得到哪些认识?应如 何看待“辽宋夏金元”政权并立的民族 关系?

唯 物 唯美

2

----选自“寻找失落的民族”

郭飞平、欧燕主编-山东画报出版社

辽(契丹)和西夏(党项)后裔族谱

的发现说明什么问题?

辽和西夏受中原(汉)文化影响,不断学习汉文化

作为成吉思汗黄金家族的一员,忽必烈有着宽广的情怀和世界的视野。金国的强盛与衰落,金世宗号称小尧舜的业绩,宋朝的经济繁荣与发达,都令他熟捻于胸,志向满满。他在漠北帐内即邀请赵壁、刘秉中等中原博学之士到草原讲学,“以国语释《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》诸书而教授焉”。他设帐求学,对儒学广为涉猎。……他认识到,必须学习中原的管理经验才能治理好国家,才能使自己在政治上高人一筹。“祖述变通”和“以汉法治汉地”成为施政的纲领。 ----殷继红-《元上都文化》

辽有自我独特的医学针灸、防腐技术和历法,又有契丹汉族结合的建筑风格。

----龚书铎、刘德麟《图说天下中国历史系列·辽西夏金 :金戈铁马的交汇》

反映出元、辽政权对中原、汉文化的继承和发展,以及文化间的交流互动。

……中国近代国家形成中,受到欧洲为中心的知识体系影响,淡化了游牧力量对于中国史重要性的书写,将中国历史书写的边界局限在现代国家的疆域版图内,历史上中原农业区、绿洲与游牧区地缘关联性的角色缺失。……只有恢复游牧社会历史与中原历史互动的空间性中,对其历史延续性加以重视,才有可能如实反映“西北”在中国史与欧亚整体史中的中心意义,理解中华民族共同性。

----黄达远“从海洋视角到内陆视角:不能把西北边疆化”

材料反映:各民族之间的交往和互动,都对统一多民族国家发展做出了贡献

虽然政权之间战争不断;

尤其是

元朝对东西

经济、文化的交流

发展做出了杰

出贡献。

辽宋夏金元政权并立时期的民族关系,参考:

唯 物 唯美

2

都对统

一多民族

国家的发展

作出了贡献;

民族融合

是主流;

各民族之

间政治、

经济、文

化交流

频繁;

课 程 标 准

1-了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设;

2-认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

辽夏金元的统治

辽 西夏 金 元

民 族 契丹 党项 女真 蒙古

统治时间 916-1125金 1038-1227 蒙古 1115-1234 蒙古 1271-1368

政权建立 耶律阿保机、上京 元昊、 兴庆府 完颜阿骨打、上京、后迁中都 忽必烈、中都

政治制度

表格梳理:辽夏金元时期的政权发展和制度建设

南北面官制

仿照北宋制度,蕃汉分治

行省制,四等人制,驿站制

猛安谋克制

第一组:

山西洪洞广胜寺元代壁画

蒙古人骑马俑

元代胡人俑

宋理宗画像

多元文明融汇一体

第二组:

博物馆藏文物

文明视界里的大中国

——《辽夏金元的统治》

元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国变成了“大中国”。

元朝之后“大中国”变成了常态。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

朝代 壁画主要分布区

辽 内蒙古、辽宁、河北、北京、山西(内蒙古、河北、山西最集中)

西夏 内蒙古、甘肃、陕西、宁夏

金 内蒙古、辽宁、河北、北京、山西、山东、河南、陕西、甘肃、安徽、江苏淮河以北(河北、山西最集中)

元 内蒙古、河北、北京、山西、山东、河南、陕西、青海、福建、云南昆明(河北、山西最集中)

——王天姿《辽金元时期壁画研究综述概要》

范围在扩大

集中在北方

探究:请分析辽夏金元时期的壁画分布特点及其原因。

辽

西夏

金

元

西夏

梳理归纳:结合教材补全政权更迭的地图及时间轴,归纳历史发展总趋势。

辽建立

916

1038

1227

1115

1125

1206

1271

1234

1368

916年定都上京

1260年兴建大都

西夏建立

金建立

金灭辽

蒙古建立

蒙古灭西夏

元建立

蒙古灭金

1276

南宋灭亡

统治重心南移,政治中心在北

结束唐末五代以来的分裂局面,从多民族政权并立到全国统一。

大哉乾元,万物资始,乃统天。——《周易》

元灭亡

1153年迁都燕京

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

识图:找出元代疆域的“四极”,与唐代相比,元代幅员有哪些变化?

我元四极之远,载籍之所未闻,振古之所未属。——许有壬《大元一统志序》

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

北临北海

西越葱岭

东尽辽左

南越海表

明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。——易中天《易中天中华史》

元代的幅员奠定明清乃至现代中国版图之基础。

提供多元文明的发展空间,奠定“大中国”之地理基础。

思考:从“幅员”的角度分析元代统一对中华文明发展的意义。

没有元朝开创的新型国家建构模式,就没有今天中国的辽阔疆域。

——姜鹏、李静《五万年中国简史》

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

党项

党项

汉人

汉人

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

回回

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

合作讨论:蒙元统治者的用人手段与“四等人制”是否矛盾?

色目人赵世延,同时有色目名、蒙古名,还“究心儒者体用之学。”

汉人许敬仁“颇尚朔气,习国语。”

吐蕃僧师八思巴创制蒙古文字。

多民族文化圈

广大蒙古、色目下层民众和汉族百姓都处于被统治的无权地位;

汉人、南人中的官僚、地主阶级与蒙古贵族结合在一起,保持其剥削和压迫汉人民众的利益。——温海清《从游牧部落到世界性帝国》

一 蒙古 蒙古族

二 色目 蒙古以外的西北西域各族如西夏、畏兀儿人、回回等

三 汉人 北方汉族和中原契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

多元文化体系内的交流影响,并不局限为先进文化影响落后文化的单向变动。蒙古、汉地、回回、吐蕃文化在多元竞争中不断吸收外部有益营养,最终成长为中华民族和文化共同体的五大组成部分之一。

——摘编自李治安《元史十八讲》

民族分化

民族互化与融合

各民族在多元竞争中形成中华民族和文化共同体,奠定“大中国”之民族基础。

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

所谓“四等人制”的实质是蒙元统治者为维护蒙古统治阶级的特权利益而实行的民族分化政策。这种政策固然造成了民族矛盾,但不能阻止民族交往交流交融的大趋势。从统治者的“多民族文化圈”可以看到,这个圈子里既存在汉人蒙古化的现象,也有色目人同时汉化和蒙古化,蒙古统治者在汉化的同时也注重吸收吐蕃藏传佛教等文化因子。而多民族的多元文化在竞争中逐渐取长补短,最终融汇成为全新的中华民族和文化共同体,奠定“大中国”的民族基础。

内蒙古敖汉旗白塔子辽墓壁画《契丹人引马图》

河北宣化张恭诱墓壁画《备茶图》

图像探究:这两幅辽代壁画反映了哪些历史信息?

少数民族与汉民族混居

不同文明各具特色

草原游牧文明与汉地农耕文明并存

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

政权 制度建设

核心特征

辽

夏 金

(一)碰撞交融——辽夏金的二元体制

思考:根据材料结合教材,梳理辽夏金的制度建设的相关情况。

至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人。……因俗而治,得其宜矣。……(皇帝)四时各有行在之所,谓之“捺钵”。——《辽史》

西夏官自中书令,宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之。……其设官之制,多与宋同。——《宋史》

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉相劝

汉化渐深

太祖占有辽东京州县以后汉人、渤海人、契丹人、奚人全都不加区别,“率用猛安、谋克之名”。但一进入燕云汉地,这套女真制度便行不通了,“始用辽南北面官僚制度”,就是指同时奉行女真旧制和汉制的双重体制。……(入主中原后)除猛安谋克制度以外,女真旧制大都已被废弃,故所任谓金朝“政教号令,一切不异于中国”。

——刘浦江《松漠之间——辽金契丹女真史研究》

(猛安谋克)与汉人错居……农作时令相助济,此亦劝相(勉励)之道也。——《金史》

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

政权 制度建设

核心特征

辽

夏 金

(一)碰撞交融——辽夏金的二元体制

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

思考:请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义?

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉交融

汉化渐深

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

思考:研读地图和材料,分析元代怎样通过制度建设促进文明的融汇?

急递铺令

统合南北

贯通大运河和开辟海运

驿传制度、急递铺

巩固统一

提高行政效率

杭州

多元文明融汇一体的流动网络。

汇通全国

澎湖巡检司,经略台湾

宣政院管辖吐蕃

因地制宜

北廷都元帅府、宣慰司,管理西域

行省制

边疆直接管理

边疆与内地一体化

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

交通建设

地方管理

多元文明融汇一体的稳定环境。

(二)多元一体——元帝国的统合创新

中书省直辖“腹里”

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。

——摘编自李治安《元史十八讲》

行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

深度探究:元代的行省制与历代地方管理制度相比有何创新之处?

区划:犬牙交错,以北制南。

权力:集权与分权的中枢,受中央节制。

构架:蒙汉二元色彩浓厚。

统合中央与地方

推动多民族文明共同发展

强化控制,消除割据的地理基础

地位:承前启后,是地方行政制度的重大变革。

开省制之先河

(二)多元一体——元帝国的统合创新

元代统一推动中华文明多元一体格局的扩展,奠定“大中国”之文明基础。

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

“大中国”即一个能为不同人群的不同文化提供多样性发展空间的“多民族之巨大中国”。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

文明视界里的大中国——《辽夏金元的统治》

一、“幅员”之大——从政权并立到全国统一

大中国

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

温故知新:辽夏金元开启了怎样的“大中国”时代?

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体

开放性

包容性

多样性

可持续发展

1

**崖山海战是1279年宋朝军队与蒙古军队 在崖山进行的大规模海战,此役标志着南宋残余势力 的彻底灭亡,蒙元最终统一中国。

该观点意指:此战后南宋的灭亡标志着中国古典时代的终结,标志着古典意义华夏文明的衰败与陨落。

**对此观点,你如何看待?(试结合材料论述观点)

如今在网络及部分学者中流行“崖山之后再无中华”的说法

百 家 争鸣

忽必烈是大元帝国多有建树的一位皇帝。他从草原走来,把草原游牧文明带到了中原。忽必烈从草原深处的哈拉和林,到金莲川上的上都和大都,一路走来,带来了游牧文明的草原文化与农耕文明的中原文化大融会、大交流、大发展的局面。……上都城,孔庙倍受尊崇。这里,帝师寺蒙古学得到传扬。这里,佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教各倡其门,庙宇、道宫、佛殿庄严肃穆、香火兴隆。这里云集天下客商。这里,旅行家、科学家、政治家、学者往来频繁。这里,物宝天华人文荟萃。

“浅谈忽必烈时期草原游牧文化与中原农耕文化的融汇” -殷继红-《元上都文化》2018-12月

百 家 争鸣

魏坚:不理解草原文明,就无法理解中国历史-“澎湃新闻访谈”

2018、12月(魏坚,现任中国人民大学考古文博系主任、教授、博士生导师、北方民族考古研究所所长)

我们现在叙述中国的历史王朝时,常常开口就是“唐宋元明清”一以贯之,这样的表述,实际上并不能代表一个完整意义上的中国。唐朝疆域其实比汉朝小很多。宋可以代表中国吗?跟宋并存的还有契丹建立的辽、女真建立的金和党项建立的西夏,他们都是切实的存在,却常常被忽略,……我们不能只认为宋、明这样的王朝可以代表中国,而忽略了边疆民族建立的辽、金、西夏区域政权和元、清这样的统一王朝及其拥有的国土。

……没有边疆何以中国?中国的历史就是边疆民族不断融入发展的历史,特别是北方民族的南下和交融,才使中国不断发展壮大,由原来的华夏形成了现在的中华,造就了今天的多元一体,才葆有了不断攀升的原动力。所以要客观地看待这些事实,才能对中国历史有清醒的认识。

表明立场、态度或观点

反驳及论证

进一步

论证观点

揭示错误实质

该观点错误

崖山之役并非中华文化的断层或消失,元朝继承、吸收借鉴了大量中原文化。

无论女真之金政权还是蒙古之元帝国,皆为56个民族大家庭之一员建立的政权,仅为政权之更迭,非文化之断绝。

该观点实质是大汉民族主义或者王朝中心论,应摒弃。

参

考

答

案

从以下材料能得到哪些认识?应如 何看待“辽宋夏金元”政权并立的民族 关系?

唯 物 唯美

2

----选自“寻找失落的民族”

郭飞平、欧燕主编-山东画报出版社

辽(契丹)和西夏(党项)后裔族谱

的发现说明什么问题?

辽和西夏受中原(汉)文化影响,不断学习汉文化

作为成吉思汗黄金家族的一员,忽必烈有着宽广的情怀和世界的视野。金国的强盛与衰落,金世宗号称小尧舜的业绩,宋朝的经济繁荣与发达,都令他熟捻于胸,志向满满。他在漠北帐内即邀请赵壁、刘秉中等中原博学之士到草原讲学,“以国语释《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》诸书而教授焉”。他设帐求学,对儒学广为涉猎。……他认识到,必须学习中原的管理经验才能治理好国家,才能使自己在政治上高人一筹。“祖述变通”和“以汉法治汉地”成为施政的纲领。 ----殷继红-《元上都文化》

辽有自我独特的医学针灸、防腐技术和历法,又有契丹汉族结合的建筑风格。

----龚书铎、刘德麟《图说天下中国历史系列·辽西夏金 :金戈铁马的交汇》

反映出元、辽政权对中原、汉文化的继承和发展,以及文化间的交流互动。

……中国近代国家形成中,受到欧洲为中心的知识体系影响,淡化了游牧力量对于中国史重要性的书写,将中国历史书写的边界局限在现代国家的疆域版图内,历史上中原农业区、绿洲与游牧区地缘关联性的角色缺失。……只有恢复游牧社会历史与中原历史互动的空间性中,对其历史延续性加以重视,才有可能如实反映“西北”在中国史与欧亚整体史中的中心意义,理解中华民族共同性。

----黄达远“从海洋视角到内陆视角:不能把西北边疆化”

材料反映:各民族之间的交往和互动,都对统一多民族国家发展做出了贡献

虽然政权之间战争不断;

尤其是

元朝对东西

经济、文化的交流

发展做出了杰

出贡献。

辽宋夏金元政权并立时期的民族关系,参考:

唯 物 唯美

2

都对统

一多民族

国家的发展

作出了贡献;

民族融合

是主流;

各民族之

间政治、

经济、文

化交流

频繁;

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进