5.2 土壤 ——2023-2024学年高一地理人教版(2019)必修第一册周周测(解析版)

文档属性

| 名称 | 5.2 土壤 ——2023-2024学年高一地理人教版(2019)必修第一册周周测(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-08 12:20:10 | ||

图片预览

文档简介

5.2 土壤

一、选择题

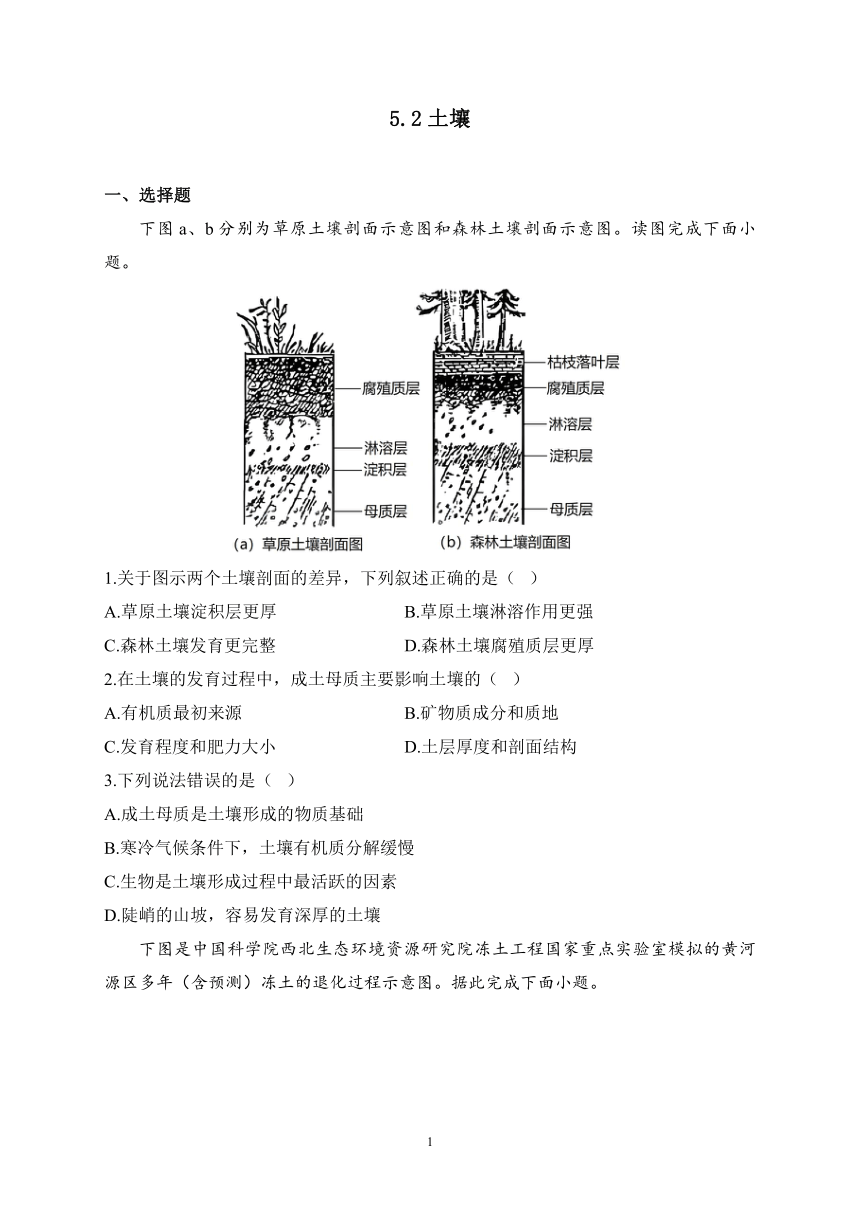

下图a、b分别为草原土壤剖面示意图和森林土壤剖面示意图。读图完成下面小题。

1.关于图示两个土壤剖面的差异,下列叙述正确的是( )

A.草原土壤淀积层更厚 B.草原土壤淋溶作用更强

C.森林土壤发育更完整 D.森林土壤腐殖质层更厚

2.在土壤的发育过程中,成土母质主要影响土壤的( )

A.有机质最初来源 B.矿物质成分和质地

C.发育程度和肥力大小 D.土层厚度和剖面结构

3.下列说法错误的是( )

A.成土母质是土壤形成的物质基础

B.寒冷气候条件下,土壤有机质分解缓慢

C.生物是土壤形成过程中最活跃的因素

D.陡峭的山坡,容易发育深厚的土壤

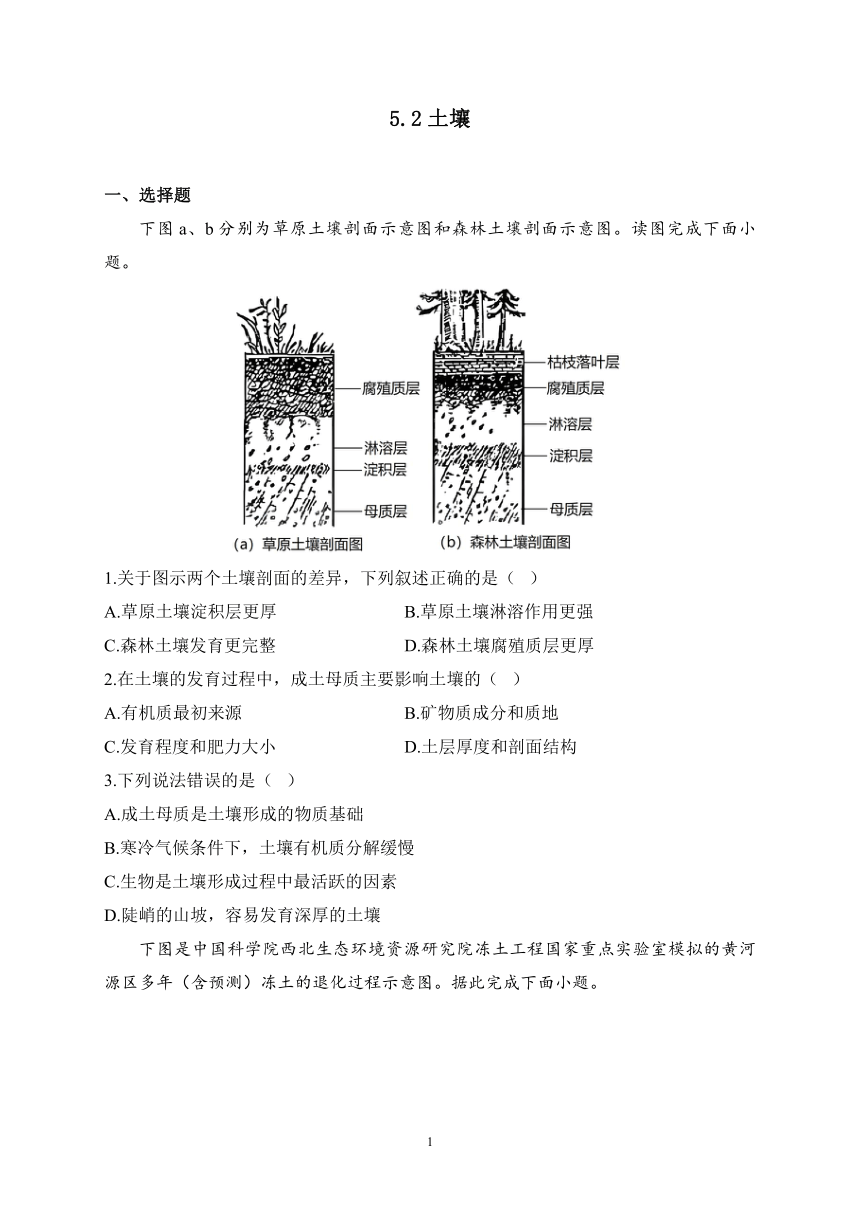

下图是中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室模拟的黄河源区多年(含预测)冻土的退化过程示意图。据此完成下面小题。

4.与图中显示信息相符的推断是( )

A.多年冻土厚度加大 B.多年冻土面积缩小

C.多年冻土上限上升 D.多年冻土下限下降

5.多年冻土的变化趋势持续可能会导致黄河源区( )

A.土壤肥力提高 B.水源更加充足 C.草地干化加重 D.物种变得丰富

德州黑陶祖承龙山黑陶,采用京杭运河两岸的红胶泥作原料,其烧制技艺已入选第四批国家级非物质文化遗产名录。黑陶中的蛋壳陶为古代汉族最高规制的祭祀用礼器。在黑陶艺人不断求索、开拓创新下,德州黑陶已远销海外。据此完成下面小题。

6.推测红胶泥的土质特点( )

A.坚硬 B.疏松 C.透气 D.细腻

7.古代汉族用蛋壳陶进行祭祀,体现了( )

A.崇拜自然 B.改造自然 C.征服自然 D.和谐相处

8.为进一步发展德州黑陶产业,可采取的主要措施有( )

①依托平台,打造名片

②研发新工艺,开发新产品

③加大产量,低价销售

④挖掘文化底蕴,彰显文化内涵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

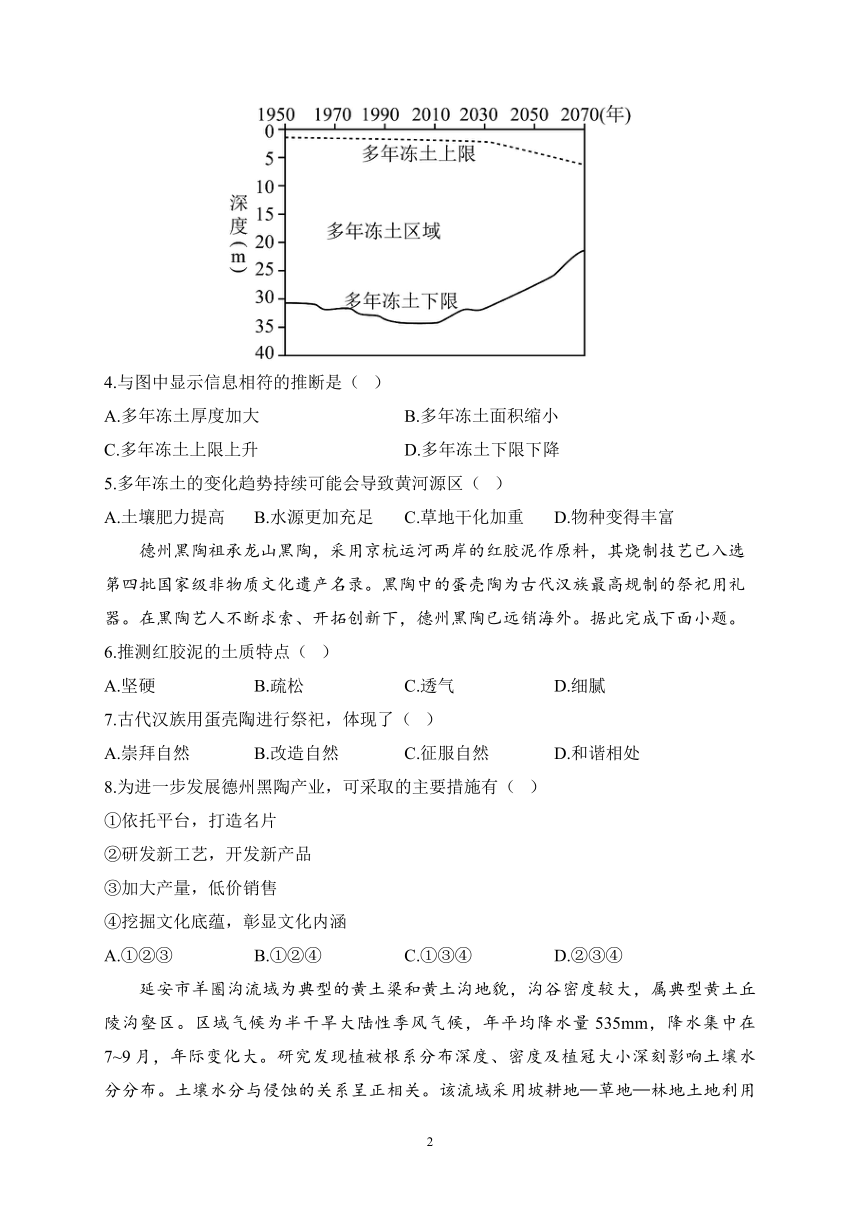

延安市羊圈沟流域为典型的黄土梁和黄土沟地貌,沟谷密度较大,属典型黄土丘陵沟壑区。区域气候为半干旱大陆性季风气候,年平均降水量535mm,降水集中在7~9月,年际变化大。研究发现植被根系分布深度、密度及植冠大小深刻影响土壤水分分布。土壤水分与侵蚀的关系呈正相关。该流域采用坡耕地—草地—林地土地利用结构,具有较好的土壤养分保持能力,下图示意该区域不同土地利用类型土壤水分沿垂直剖面的变化。据此完成下面小题。

9.图示A、B、C对应的土地利用类型是( )

A.草地、林地、坡耕地 B.林地、草地、坡耕地

C.坡耕地、林地、草地 D.坡耕地、林地、草地

10.在某次降雨条件基本相同的前提下,三类土地利用中土壤侵蚀状况相符的是( )

A.0~20cm深度坡耕地土壤抗侵蚀变化最显著

B.40~70cm深度草地土壤抗侵蚀能力最强

C.30~40cm深度林地土壤抗侵蚀潜力最小

D.随深度增加三种土地利用类型抗侵蚀力均减小

11.维持该流域稳定的土壤含水量的最佳措施有( )

①建立完整的植被演替体系

②倡导植被的自然恢复

③建立以草地为主的植被体系

④倡导坡耕地大规模转变为果园

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

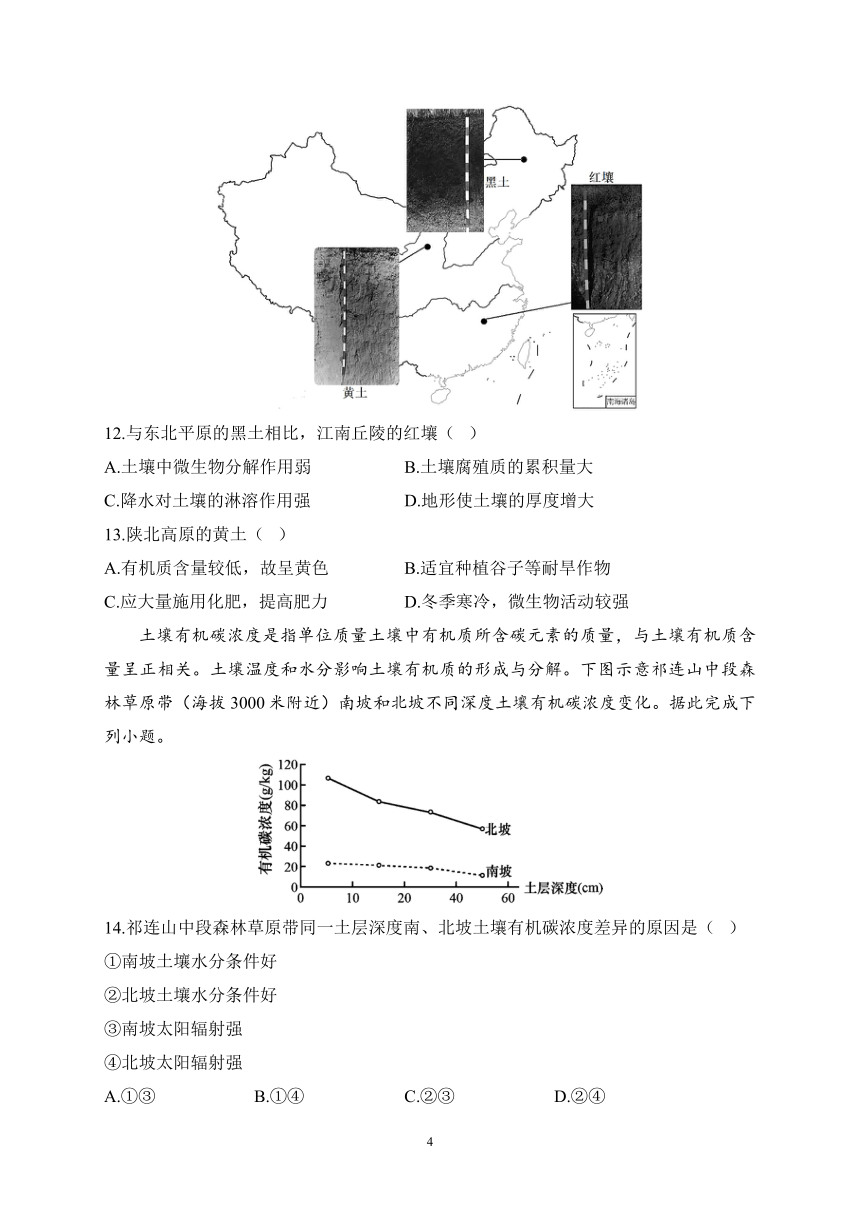

威海某中学暑假进行研学旅行,野外考察了东北平原、江南丘陵、陕北高原等地的土壤剖面。读图,完成下面小题。

12.与东北平原的黑土相比,江南丘陵的红壤( )

A.土壤中微生物分解作用弱 B.土壤腐殖质的累积量大

C.降水对土壤的淋溶作用强 D.地形使土壤的厚度增大

13.陕北高原的黄土( )

A.有机质含量较低,故呈黄色 B.适宜种植谷子等耐旱作物

C.应大量施用化肥,提高肥力 D.冬季寒冷,微生物活动较强

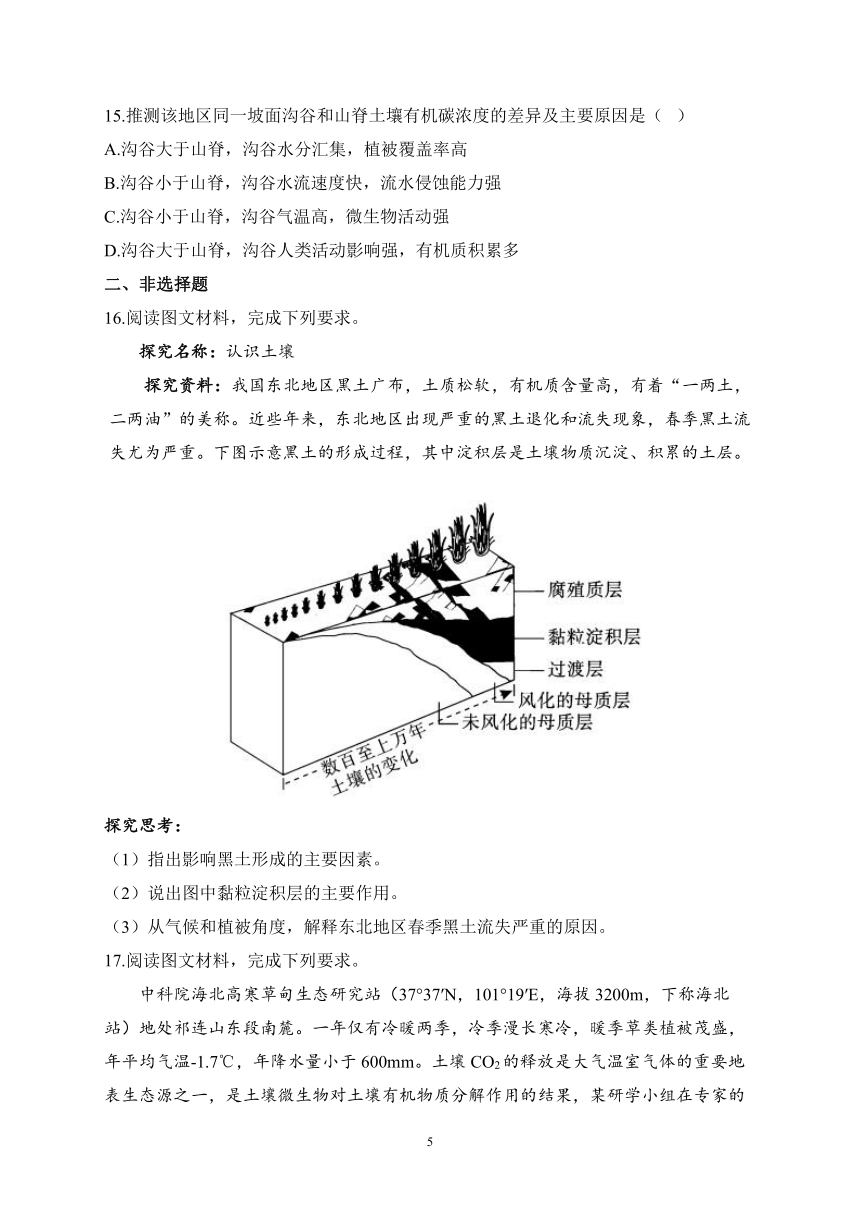

土壤有机碳浓度是指单位质量土壤中有机质所含碳元素的质量,与土壤有机质含量呈正相关。土壤温度和水分影响土壤有机质的形成与分解。下图示意祁连山中段森林草原带(海拔3000米附近)南坡和北坡不同深度土壤有机碳浓度变化。据此完成下列小题。

14.祁连山中段森林草原带同一土层深度南、北坡土壤有机碳浓度差异的原因是( )

①南坡土壤水分条件好

②北坡土壤水分条件好

③南坡太阳辐射强

④北坡太阳辐射强

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

15.推测该地区同一坡面沟谷和山脊土壤有机碳浓度的差异及主要原因是( )

A.沟谷大于山脊,沟谷水分汇集,植被覆盖率高

B.沟谷小于山脊,沟谷水流速度快,流水侵蚀能力强

C.沟谷小于山脊,沟谷气温高,微生物活动强

D.沟谷大于山脊,沟谷人类活动影响强,有机质积累多

二、非选择题

16.阅读图文材料,完成下列要求。

探究名称:认识土壤

探究资料:我国东北地区黑土广布,土质松软,有机质含量高,有着“一两土,二两油”的美称。近些年来,东北地区出现严重的黑土退化和流失现象,春季黑土流失尤为严重。下图示意黑土的形成过程,其中淀积层是土壤物质沉淀、积累的土层。

探究思考:

(1)指出影响黑土形成的主要因素。

(2)说出图中黏粒淀积层的主要作用。

(3)从气候和植被角度,解释东北地区春季黑土流失严重的原因。

17.阅读图文材料,完成下列要求。

中科院海北高寒草甸生态研究站(37°37′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段南麓。一年仅有冷暖两季,冷季漫长寒冷,暖季草类植被茂盛,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果,某研学小组在专家的指导下,观测了海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化(下图)。

(1)研学小组采集土壤标本运用相关器材分析土壤成分,发现海北站土坡有机质含量特别丰富。联系该地气候条件,分析成因。

(2)研学小组观测了海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率、气温及地温,发现其日变化明显。分析该现象的成因。

18.阅读图文材料,完成下列要求。

喀斯特地区以化学风化作用为主,成土基岩主要为碳酸盐岩,其成土物质(酸性不溶物)少于碳酸盐岩总物质量10%,远低于可溶性矿物占比。平均需8000年才能形成一厘米厚的土层,土壤石砾含量高、土质疏松。喀斯特地区生态系统脆弱,易形成石漠化。贵州省安顺市普定县石漠化较为严重,坡耕地于2002年前完成全部退耕工作,并开展坡面治理工程,在部分坡面修建了鱼鳞坑、梯田等。梯田水平田面宽4~6m,田坎高70~110cm。鱼鳞坑直径约280~340cm,高约30~50cm。下图示意为在不同石漠化治理措施下土壤有机碳含量,图中的自然坡地为无任何水土保持措施的退耕还林地。

(1)从土壤的角度,说明喀斯特地区生态脆弱的自然原因。

(2)分析该地梯田土壤有机碳含量最低的原因。

(3)请从当地坡面发展农业产业的角度,提出合理化建议。

答案以及解析

1.答案:C

解析:据图并结合所学知识可知,草原气候较森林更干旱,降水更少,因此草原土壤淋溶作用弱,淀积层更薄,腐殖质层较厚,森林土壤发育更完整,C正确,A、B、D错误。故选C。

2.答案:B

解析:成土母质是土壤发育的基础,决定了土壤矿物质的成分,影响土壤的质地,B正确;有机质来源于生物,A错误;发育程度取决于时间因素,C错误;厚度和结构是各个成土因素的共同结果,D错误。故选B。

3.答案:D

解析:成土母质不是土壤,但为土壤的发育提供矿物质,是土壤形成的物质基础,A正确,不符合题意:寒冷地区,土壤有机质分解缓慢,B正确,不符合题意;生物是土壤形成过程中最活跃的因素,C正确,不符合题意;陡峭的山坡,因重力作用和流水的侵蚀,一般土层较薄,D错误,符合题意。故选D。

4.答案:B

解析:根据图示信息可以看出多年冻土的上限不断变深,下限不断上升,说明冻土层消融较多,面积在缩小,B正确;冻土层的厚度在不断缩小,A错误;冻土层上限不断下降,C错误;冻土层下限上升,D错误。故选B。

5.答案:C

解析:从图中可以推断出由于气温升高,冻土不断融化,水分蒸发较多,土壤水分减少,土壤肥力不会提高,A错误;水源会减少,B错误;由于水分蒸发增多,草地干化加重,C正确;植被会减少,物种多样性会随之减少,D错误。故选C。

6.答案:D

解析:京杭运河两岸的红胶泥应为流水堆积形成的,颗粒较小,且根据红胶泥的名称可推知其黏性强,属于黏土,比较细腻,D正确;黏土质地较软,土质黏重,透气透水性差,A、B、C错误。故选D。

7.答案:A

解析:古代祭祀的主要目的是弭灾、求福、报谢。古代生产力水平低,那时候改造自然的能力低下,人类还处于顺应自然、听天由命,依赖和崇拜自然的状态,人与自然没有和谐相处,综上所述,A正确,B、C、D错误。故选A。

8.答案:B

解析:依托平台,打造名片,可以进一步提高其知名度,①正确;研发新工艺,开发新产品可以进一步开拓市场,②正确;加大产量会加速红胶泥资源的枯竭,且低价销售不利于经济效益的提高,③错误;挖掘文化底蕴,彰显文化内涵可以提高产品的竞争力,④正确。综上所述,①②④正确,B正确,A、C、D错误,故选B。

9.答案:B

解析:三种土地利用类型相比,林地根系最深,树冠最大,蒸腾作用最强,耗水量最大,结合材料“土壤水分与侵蚀的关系呈正相关”可知,林地受外力侵蚀性弱,土壤含水量小,A土壤含水量最少应为林地;草地根系较浅,蒸腾作用小于林地,土壤湿度大于林地小于坡耕地,对应B;坡耕地根系浅,受侵蚀作用强,土壤含水量大,地上植冠小,蒸腾作用弱,耗水量小,土壤含水量最大,对应C,B正确。故选B。

10.答案:A

解析:由材料“土壤水分与侵蚀的关系呈正相关”可知,土壤含水量越高,水土流失量越大。由上题分析可知,A为林地,B为草地,C为坡耕地。由图可知0~20cm深度坡耕地土壤含水量上升速度最快,抗侵蚀力显著下降,变化最显著,A正确;40~70cm深度土壤含水量最低的为林地,因此林地抗侵蚀力最强,B错误;30~40cm深度土壤含水量下降迅速的为林地,因此林地土壤抗侵蚀潜力最大,C错误;林地70cm深度处含水量小于0~10cm深度处,说明抗侵蚀能力增强,D错误。故选A。

11.答案:A

解析:建立完整的植被演替体系,更有利于土壤含水量的维持,①正确;倡导植被的自然恢复对土壤结构的破坏小,利于土壤含水量的稳定②正确;林地土壤抗侵蚀更强,应建立以林地为主的植被体系,③错误;植被种类少,生态系统难以稳定,坡耕地大规模转变为果园不利于生态系统的完善,④错误,A正确。故选A。

12.答案:C

解析:江南地区气候更加温暖湿润,土壤中微生物活动旺盛,分解作用强,A错误;江南丘陵地位纬度位置较低,气温较高,有机物质分解的较快。土壤分解作用越强,土壤腐殖质的累积量越小,B错误;江南降水更多,降水对土壤的淋溶作用更强,C正确;丘陵地形比平原坡度大,地表疏松物质的迁移速度较快,使土壤的厚度较小,D错误。故选C。

13.答案:B

解析:陕北高原的黄土有机质含量与黄色没有因果关系,与成土母质有关,A错误;陕北高原位于季风区与非季风区的过渡地带,降水较少,适宜种植谷子等耐旱作物,B正确;大量施用化肥,会造成土壤板结,不利于农业生产力的提高,C错误;气温越低,微生物的活动越弱,分解作用缓慢,D错误。故选B。

14.答案:C

解析:读图可知,1990年以来上海市常住人口数量增加,可以弥补上海劳力不足,A正确;增加上海市场需求,B正确;加重上海治安难度,C错误;加剧上海人地矛盾,D正确,故选C。

15.答案:A

解析:1990~2014年上海市户籍人口数量相对稳定,而常住人口数量增加,说明经济发展速度较快,水平较高,吸引大量人口迁入,但受严格的户籍管理制约,户籍人口相对稳定,A正确,B错误;较高的教育水平、完善的社会保障对人口数量变化影响小,C、D错误。故选A。

16.答案:(1)成土母质;时间;生物;气候;地形。

(2)利于土壤有机质和水分的沉淀和积累;保持肥力,存蓄水分等。

(3)春季气温回升快、降水少、多大风,对土壤的侵蚀力强;正值播种季节,缺乏植被对土壤的保护等。

解析:(1)结合所学可知,成土母质决定了土壤矿物质成分和养分状况;生物影响了有机质的提供以及土壤中的微生物对有机质的分解速度,东北地区自然带为温带落叶阔叶林,枯枝落叶较多,有机质来源充足:气候因素,东北地区冷湿环境有利于土壤有机质的积累,气温较低,微生物分解作用较弱,有机质积累较多;时间因素会影响土壤层的厚度,时间越长,肥力越高:东北平原地势平坦,流水侵蚀作用较弱,土壤肥力较高:因此黑土形成的主要因素应为成土母质;时间;生物;气候;地形等。

(2)结合图中信息和所学知识可知,黏粒淀积层土质细腻,黏性较强,密度较大,位于腐殖质层下,能起到保存水分的作用,阻挡腐殖质层因水下渗导致的肥力流失,有利于土壤有机质和水分的沉淀和积累。

(3)结合所学可知,东北地区春季气温回升较快,降水较少,风力较大,对土壤的侵蚀作用较强,因此黑土流失较严重;东北地区播种春小麦为主,因此春季正值当地的播种季节,地表缺少植被的保护,因此黑土在春季流失严重。

17.答案:(1)暖季气温较高,光照充足,草类茂盛,为土壤提供有机质多;冷季漫长,气温低,土壤微生物活动较弱,有机质分解缓慢;降水较少,淋溶作用弱,利于有机质的积累。

(2)日出后随着太阳辐射增强,表层地温升高,地面辐射增强,气温逐渐升高,土壤微生物分解作用增强,CO2释放速率增大;太阳辐射减弱后,地温气温均降低,土壤微生物分解作用减弱,CO2释放速率逐渐降低。

解析:(1)由材料可知,海北站“一年仅有冷暖两季,冷季漫长寒冷,暖季草类植被茂盛,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm”。而土壤有机质含量高低与生物量及土壤微生物分解作用关系密切。由于暖季草类茂盛,有机质多。而冬季漫长寒冷,微生物分解速度慢,使得有机质容易积累。同时,年降水量小于600mm,淋溶作用弱,表层有机质集中,所以海北站土坡有机质含量丰富。

(2)由于“土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果”,所以气温高,微生物分解作用强,释放速率就高,近地面大气的直接热源来自于地面,所以地温与气温之间存在正相关关系。日出后,随着太阳辐射增强,地温增高,近地面大气的温度随之增高,在下午14点左右达到最高,此时土壤微生物对有机质分解作用强,而太阳辐射减弱后,地温与气温也相应降低,微生物分解作用弱,二氧化碳释放速率也降低,从而使得地温、气温和二氧化碳释放速率三者之间有明显的日变化。

18.答案:(1)喀斯特地区化学风化产物易溶于水,成土物质易流失,土壤浅薄;成土速率慢,成土时间长,一旦破坏难以恢复;土壤石砾含量高、土质疏松,土壤蓄水保肥能力弱;土壤贫瘠,植被覆盖率低,土壤有机质(碳)积累少。

(2)梯田修建大面积改变地表形态,大量破坏原生植被和土壤,使土壤中的有机碳补充减少并大量流失;梯田主要用于耕作,农业生产对土壤扰动大,导致土壤(有机碳)流失快;同时作物生产需要消耗土壤中大量的养分,使土壤有机碳含量下降。

(3)因地制宜,调整农业产业结构;在坡面修建鱼鳞坑,在坑内种植果木,发展林果业;种植牧草,发展畜牧业;坡面采用梯田嵌套鱼鳞坑,梯田发展种植业(稳定粮食生产)。

解析:(1)喀斯特地区的主要岩石成分为碳酸盐岩,易溶于水,该地区的化学风化产物容易溶解流失,导致土壤浅薄;根据材料可知,平均需8000年才能形成一厘米厚的土层,可推测该地区成土速率慢,成土时间长,一旦破坏难以恢复;由于土壤石砾含量高,土壤缝隙较大,土质疏松,致使该地区下渗能力强,土壤保水保肥能力弱;由于该地区土壤贫瘠,植被覆盖率低,且夏季高温多雨易发生水土流失,导致土壤有机质不易积累。

(2)梯田和原来的坡地相比,需要改变地表形态来实现,该行为会破坏地表植被和原生土壤导致土壤有机碳补充减少并大量流失;该地梯田主要进行农业生产活动,农业生产需要对土壤进行翻耕,导致土质更加疏松,加剧水土流失作用,会加快土壤有机碳的流失;同时作物生产也需要消耗大量的土壤养分,降低土壤有机碳含量。在土壤有机碳无法得到补充的前提下,同时土壤有机碳又大量被损耗,结果导致该地梯田土壤碳含量最低。

(3)要因地制宜,调整农业产业结构,在坡度适宜的地区发展种植业和畜牧业,减少水土流失作用产生的影响,在坡度较陡的地区进行水土保持工作;结合材料可知,在坡面修建鱼鳞坑,在坑内种植果木,可以有效减弱地表径流,进而降低水土流失作用,达到保持土壤养分的目的;同时也可以在坡面采用梯田嵌套鱼鳞坑的模式,尽最大可能在稳定粮食生产的前提下,减少水土流失带来的影响。

2

一、选择题

下图a、b分别为草原土壤剖面示意图和森林土壤剖面示意图。读图完成下面小题。

1.关于图示两个土壤剖面的差异,下列叙述正确的是( )

A.草原土壤淀积层更厚 B.草原土壤淋溶作用更强

C.森林土壤发育更完整 D.森林土壤腐殖质层更厚

2.在土壤的发育过程中,成土母质主要影响土壤的( )

A.有机质最初来源 B.矿物质成分和质地

C.发育程度和肥力大小 D.土层厚度和剖面结构

3.下列说法错误的是( )

A.成土母质是土壤形成的物质基础

B.寒冷气候条件下,土壤有机质分解缓慢

C.生物是土壤形成过程中最活跃的因素

D.陡峭的山坡,容易发育深厚的土壤

下图是中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室模拟的黄河源区多年(含预测)冻土的退化过程示意图。据此完成下面小题。

4.与图中显示信息相符的推断是( )

A.多年冻土厚度加大 B.多年冻土面积缩小

C.多年冻土上限上升 D.多年冻土下限下降

5.多年冻土的变化趋势持续可能会导致黄河源区( )

A.土壤肥力提高 B.水源更加充足 C.草地干化加重 D.物种变得丰富

德州黑陶祖承龙山黑陶,采用京杭运河两岸的红胶泥作原料,其烧制技艺已入选第四批国家级非物质文化遗产名录。黑陶中的蛋壳陶为古代汉族最高规制的祭祀用礼器。在黑陶艺人不断求索、开拓创新下,德州黑陶已远销海外。据此完成下面小题。

6.推测红胶泥的土质特点( )

A.坚硬 B.疏松 C.透气 D.细腻

7.古代汉族用蛋壳陶进行祭祀,体现了( )

A.崇拜自然 B.改造自然 C.征服自然 D.和谐相处

8.为进一步发展德州黑陶产业,可采取的主要措施有( )

①依托平台,打造名片

②研发新工艺,开发新产品

③加大产量,低价销售

④挖掘文化底蕴,彰显文化内涵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

延安市羊圈沟流域为典型的黄土梁和黄土沟地貌,沟谷密度较大,属典型黄土丘陵沟壑区。区域气候为半干旱大陆性季风气候,年平均降水量535mm,降水集中在7~9月,年际变化大。研究发现植被根系分布深度、密度及植冠大小深刻影响土壤水分分布。土壤水分与侵蚀的关系呈正相关。该流域采用坡耕地—草地—林地土地利用结构,具有较好的土壤养分保持能力,下图示意该区域不同土地利用类型土壤水分沿垂直剖面的变化。据此完成下面小题。

9.图示A、B、C对应的土地利用类型是( )

A.草地、林地、坡耕地 B.林地、草地、坡耕地

C.坡耕地、林地、草地 D.坡耕地、林地、草地

10.在某次降雨条件基本相同的前提下,三类土地利用中土壤侵蚀状况相符的是( )

A.0~20cm深度坡耕地土壤抗侵蚀变化最显著

B.40~70cm深度草地土壤抗侵蚀能力最强

C.30~40cm深度林地土壤抗侵蚀潜力最小

D.随深度增加三种土地利用类型抗侵蚀力均减小

11.维持该流域稳定的土壤含水量的最佳措施有( )

①建立完整的植被演替体系

②倡导植被的自然恢复

③建立以草地为主的植被体系

④倡导坡耕地大规模转变为果园

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

威海某中学暑假进行研学旅行,野外考察了东北平原、江南丘陵、陕北高原等地的土壤剖面。读图,完成下面小题。

12.与东北平原的黑土相比,江南丘陵的红壤( )

A.土壤中微生物分解作用弱 B.土壤腐殖质的累积量大

C.降水对土壤的淋溶作用强 D.地形使土壤的厚度增大

13.陕北高原的黄土( )

A.有机质含量较低,故呈黄色 B.适宜种植谷子等耐旱作物

C.应大量施用化肥,提高肥力 D.冬季寒冷,微生物活动较强

土壤有机碳浓度是指单位质量土壤中有机质所含碳元素的质量,与土壤有机质含量呈正相关。土壤温度和水分影响土壤有机质的形成与分解。下图示意祁连山中段森林草原带(海拔3000米附近)南坡和北坡不同深度土壤有机碳浓度变化。据此完成下列小题。

14.祁连山中段森林草原带同一土层深度南、北坡土壤有机碳浓度差异的原因是( )

①南坡土壤水分条件好

②北坡土壤水分条件好

③南坡太阳辐射强

④北坡太阳辐射强

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

15.推测该地区同一坡面沟谷和山脊土壤有机碳浓度的差异及主要原因是( )

A.沟谷大于山脊,沟谷水分汇集,植被覆盖率高

B.沟谷小于山脊,沟谷水流速度快,流水侵蚀能力强

C.沟谷小于山脊,沟谷气温高,微生物活动强

D.沟谷大于山脊,沟谷人类活动影响强,有机质积累多

二、非选择题

16.阅读图文材料,完成下列要求。

探究名称:认识土壤

探究资料:我国东北地区黑土广布,土质松软,有机质含量高,有着“一两土,二两油”的美称。近些年来,东北地区出现严重的黑土退化和流失现象,春季黑土流失尤为严重。下图示意黑土的形成过程,其中淀积层是土壤物质沉淀、积累的土层。

探究思考:

(1)指出影响黑土形成的主要因素。

(2)说出图中黏粒淀积层的主要作用。

(3)从气候和植被角度,解释东北地区春季黑土流失严重的原因。

17.阅读图文材料,完成下列要求。

中科院海北高寒草甸生态研究站(37°37′N,101°19′E,海拔3200m,下称海北站)地处祁连山东段南麓。一年仅有冷暖两季,冷季漫长寒冷,暖季草类植被茂盛,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm。土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果,某研学小组在专家的指导下,观测了海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率的日变化(下图)。

(1)研学小组采集土壤标本运用相关器材分析土壤成分,发现海北站土坡有机质含量特别丰富。联系该地气候条件,分析成因。

(2)研学小组观测了海北站高山灌丛草甸土CO2释放速率、气温及地温,发现其日变化明显。分析该现象的成因。

18.阅读图文材料,完成下列要求。

喀斯特地区以化学风化作用为主,成土基岩主要为碳酸盐岩,其成土物质(酸性不溶物)少于碳酸盐岩总物质量10%,远低于可溶性矿物占比。平均需8000年才能形成一厘米厚的土层,土壤石砾含量高、土质疏松。喀斯特地区生态系统脆弱,易形成石漠化。贵州省安顺市普定县石漠化较为严重,坡耕地于2002年前完成全部退耕工作,并开展坡面治理工程,在部分坡面修建了鱼鳞坑、梯田等。梯田水平田面宽4~6m,田坎高70~110cm。鱼鳞坑直径约280~340cm,高约30~50cm。下图示意为在不同石漠化治理措施下土壤有机碳含量,图中的自然坡地为无任何水土保持措施的退耕还林地。

(1)从土壤的角度,说明喀斯特地区生态脆弱的自然原因。

(2)分析该地梯田土壤有机碳含量最低的原因。

(3)请从当地坡面发展农业产业的角度,提出合理化建议。

答案以及解析

1.答案:C

解析:据图并结合所学知识可知,草原气候较森林更干旱,降水更少,因此草原土壤淋溶作用弱,淀积层更薄,腐殖质层较厚,森林土壤发育更完整,C正确,A、B、D错误。故选C。

2.答案:B

解析:成土母质是土壤发育的基础,决定了土壤矿物质的成分,影响土壤的质地,B正确;有机质来源于生物,A错误;发育程度取决于时间因素,C错误;厚度和结构是各个成土因素的共同结果,D错误。故选B。

3.答案:D

解析:成土母质不是土壤,但为土壤的发育提供矿物质,是土壤形成的物质基础,A正确,不符合题意:寒冷地区,土壤有机质分解缓慢,B正确,不符合题意;生物是土壤形成过程中最活跃的因素,C正确,不符合题意;陡峭的山坡,因重力作用和流水的侵蚀,一般土层较薄,D错误,符合题意。故选D。

4.答案:B

解析:根据图示信息可以看出多年冻土的上限不断变深,下限不断上升,说明冻土层消融较多,面积在缩小,B正确;冻土层的厚度在不断缩小,A错误;冻土层上限不断下降,C错误;冻土层下限上升,D错误。故选B。

5.答案:C

解析:从图中可以推断出由于气温升高,冻土不断融化,水分蒸发较多,土壤水分减少,土壤肥力不会提高,A错误;水源会减少,B错误;由于水分蒸发增多,草地干化加重,C正确;植被会减少,物种多样性会随之减少,D错误。故选C。

6.答案:D

解析:京杭运河两岸的红胶泥应为流水堆积形成的,颗粒较小,且根据红胶泥的名称可推知其黏性强,属于黏土,比较细腻,D正确;黏土质地较软,土质黏重,透气透水性差,A、B、C错误。故选D。

7.答案:A

解析:古代祭祀的主要目的是弭灾、求福、报谢。古代生产力水平低,那时候改造自然的能力低下,人类还处于顺应自然、听天由命,依赖和崇拜自然的状态,人与自然没有和谐相处,综上所述,A正确,B、C、D错误。故选A。

8.答案:B

解析:依托平台,打造名片,可以进一步提高其知名度,①正确;研发新工艺,开发新产品可以进一步开拓市场,②正确;加大产量会加速红胶泥资源的枯竭,且低价销售不利于经济效益的提高,③错误;挖掘文化底蕴,彰显文化内涵可以提高产品的竞争力,④正确。综上所述,①②④正确,B正确,A、C、D错误,故选B。

9.答案:B

解析:三种土地利用类型相比,林地根系最深,树冠最大,蒸腾作用最强,耗水量最大,结合材料“土壤水分与侵蚀的关系呈正相关”可知,林地受外力侵蚀性弱,土壤含水量小,A土壤含水量最少应为林地;草地根系较浅,蒸腾作用小于林地,土壤湿度大于林地小于坡耕地,对应B;坡耕地根系浅,受侵蚀作用强,土壤含水量大,地上植冠小,蒸腾作用弱,耗水量小,土壤含水量最大,对应C,B正确。故选B。

10.答案:A

解析:由材料“土壤水分与侵蚀的关系呈正相关”可知,土壤含水量越高,水土流失量越大。由上题分析可知,A为林地,B为草地,C为坡耕地。由图可知0~20cm深度坡耕地土壤含水量上升速度最快,抗侵蚀力显著下降,变化最显著,A正确;40~70cm深度土壤含水量最低的为林地,因此林地抗侵蚀力最强,B错误;30~40cm深度土壤含水量下降迅速的为林地,因此林地土壤抗侵蚀潜力最大,C错误;林地70cm深度处含水量小于0~10cm深度处,说明抗侵蚀能力增强,D错误。故选A。

11.答案:A

解析:建立完整的植被演替体系,更有利于土壤含水量的维持,①正确;倡导植被的自然恢复对土壤结构的破坏小,利于土壤含水量的稳定②正确;林地土壤抗侵蚀更强,应建立以林地为主的植被体系,③错误;植被种类少,生态系统难以稳定,坡耕地大规模转变为果园不利于生态系统的完善,④错误,A正确。故选A。

12.答案:C

解析:江南地区气候更加温暖湿润,土壤中微生物活动旺盛,分解作用强,A错误;江南丘陵地位纬度位置较低,气温较高,有机物质分解的较快。土壤分解作用越强,土壤腐殖质的累积量越小,B错误;江南降水更多,降水对土壤的淋溶作用更强,C正确;丘陵地形比平原坡度大,地表疏松物质的迁移速度较快,使土壤的厚度较小,D错误。故选C。

13.答案:B

解析:陕北高原的黄土有机质含量与黄色没有因果关系,与成土母质有关,A错误;陕北高原位于季风区与非季风区的过渡地带,降水较少,适宜种植谷子等耐旱作物,B正确;大量施用化肥,会造成土壤板结,不利于农业生产力的提高,C错误;气温越低,微生物的活动越弱,分解作用缓慢,D错误。故选B。

14.答案:C

解析:读图可知,1990年以来上海市常住人口数量增加,可以弥补上海劳力不足,A正确;增加上海市场需求,B正确;加重上海治安难度,C错误;加剧上海人地矛盾,D正确,故选C。

15.答案:A

解析:1990~2014年上海市户籍人口数量相对稳定,而常住人口数量增加,说明经济发展速度较快,水平较高,吸引大量人口迁入,但受严格的户籍管理制约,户籍人口相对稳定,A正确,B错误;较高的教育水平、完善的社会保障对人口数量变化影响小,C、D错误。故选A。

16.答案:(1)成土母质;时间;生物;气候;地形。

(2)利于土壤有机质和水分的沉淀和积累;保持肥力,存蓄水分等。

(3)春季气温回升快、降水少、多大风,对土壤的侵蚀力强;正值播种季节,缺乏植被对土壤的保护等。

解析:(1)结合所学可知,成土母质决定了土壤矿物质成分和养分状况;生物影响了有机质的提供以及土壤中的微生物对有机质的分解速度,东北地区自然带为温带落叶阔叶林,枯枝落叶较多,有机质来源充足:气候因素,东北地区冷湿环境有利于土壤有机质的积累,气温较低,微生物分解作用较弱,有机质积累较多;时间因素会影响土壤层的厚度,时间越长,肥力越高:东北平原地势平坦,流水侵蚀作用较弱,土壤肥力较高:因此黑土形成的主要因素应为成土母质;时间;生物;气候;地形等。

(2)结合图中信息和所学知识可知,黏粒淀积层土质细腻,黏性较强,密度较大,位于腐殖质层下,能起到保存水分的作用,阻挡腐殖质层因水下渗导致的肥力流失,有利于土壤有机质和水分的沉淀和积累。

(3)结合所学可知,东北地区春季气温回升较快,降水较少,风力较大,对土壤的侵蚀作用较强,因此黑土流失较严重;东北地区播种春小麦为主,因此春季正值当地的播种季节,地表缺少植被的保护,因此黑土在春季流失严重。

17.答案:(1)暖季气温较高,光照充足,草类茂盛,为土壤提供有机质多;冷季漫长,气温低,土壤微生物活动较弱,有机质分解缓慢;降水较少,淋溶作用弱,利于有机质的积累。

(2)日出后随着太阳辐射增强,表层地温升高,地面辐射增强,气温逐渐升高,土壤微生物分解作用增强,CO2释放速率增大;太阳辐射减弱后,地温气温均降低,土壤微生物分解作用减弱,CO2释放速率逐渐降低。

解析:(1)由材料可知,海北站“一年仅有冷暖两季,冷季漫长寒冷,暖季草类植被茂盛,年平均气温-1.7℃,年降水量小于600mm”。而土壤有机质含量高低与生物量及土壤微生物分解作用关系密切。由于暖季草类茂盛,有机质多。而冬季漫长寒冷,微生物分解速度慢,使得有机质容易积累。同时,年降水量小于600mm,淋溶作用弱,表层有机质集中,所以海北站土坡有机质含量丰富。

(2)由于“土壤CO2的释放是大气温室气体的重要地表生态源之一,是土壤微生物对土壤有机物质分解作用的结果”,所以气温高,微生物分解作用强,释放速率就高,近地面大气的直接热源来自于地面,所以地温与气温之间存在正相关关系。日出后,随着太阳辐射增强,地温增高,近地面大气的温度随之增高,在下午14点左右达到最高,此时土壤微生物对有机质分解作用强,而太阳辐射减弱后,地温与气温也相应降低,微生物分解作用弱,二氧化碳释放速率也降低,从而使得地温、气温和二氧化碳释放速率三者之间有明显的日变化。

18.答案:(1)喀斯特地区化学风化产物易溶于水,成土物质易流失,土壤浅薄;成土速率慢,成土时间长,一旦破坏难以恢复;土壤石砾含量高、土质疏松,土壤蓄水保肥能力弱;土壤贫瘠,植被覆盖率低,土壤有机质(碳)积累少。

(2)梯田修建大面积改变地表形态,大量破坏原生植被和土壤,使土壤中的有机碳补充减少并大量流失;梯田主要用于耕作,农业生产对土壤扰动大,导致土壤(有机碳)流失快;同时作物生产需要消耗土壤中大量的养分,使土壤有机碳含量下降。

(3)因地制宜,调整农业产业结构;在坡面修建鱼鳞坑,在坑内种植果木,发展林果业;种植牧草,发展畜牧业;坡面采用梯田嵌套鱼鳞坑,梯田发展种植业(稳定粮食生产)。

解析:(1)喀斯特地区的主要岩石成分为碳酸盐岩,易溶于水,该地区的化学风化产物容易溶解流失,导致土壤浅薄;根据材料可知,平均需8000年才能形成一厘米厚的土层,可推测该地区成土速率慢,成土时间长,一旦破坏难以恢复;由于土壤石砾含量高,土壤缝隙较大,土质疏松,致使该地区下渗能力强,土壤保水保肥能力弱;由于该地区土壤贫瘠,植被覆盖率低,且夏季高温多雨易发生水土流失,导致土壤有机质不易积累。

(2)梯田和原来的坡地相比,需要改变地表形态来实现,该行为会破坏地表植被和原生土壤导致土壤有机碳补充减少并大量流失;该地梯田主要进行农业生产活动,农业生产需要对土壤进行翻耕,导致土质更加疏松,加剧水土流失作用,会加快土壤有机碳的流失;同时作物生产也需要消耗大量的土壤养分,降低土壤有机碳含量。在土壤有机碳无法得到补充的前提下,同时土壤有机碳又大量被损耗,结果导致该地梯田土壤碳含量最低。

(3)要因地制宜,调整农业产业结构,在坡度适宜的地区发展种植业和畜牧业,减少水土流失作用产生的影响,在坡度较陡的地区进行水土保持工作;结合材料可知,在坡面修建鱼鳞坑,在坑内种植果木,可以有效减弱地表径流,进而降低水土流失作用,达到保持土壤养分的目的;同时也可以在坡面采用梯田嵌套鱼鳞坑的模式,尽最大可能在稳定粮食生产的前提下,减少水土流失带来的影响。

2

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里