第四章 地貌 ——2023-2024学年高一地理人教版(2019)必修第一册周周测(解析版)

文档属性

| 名称 | 第四章 地貌 ——2023-2024学年高一地理人教版(2019)必修第一册周周测(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-08 12:22:44 | ||

图片预览

文档简介

第四章 地貌

一、选择题

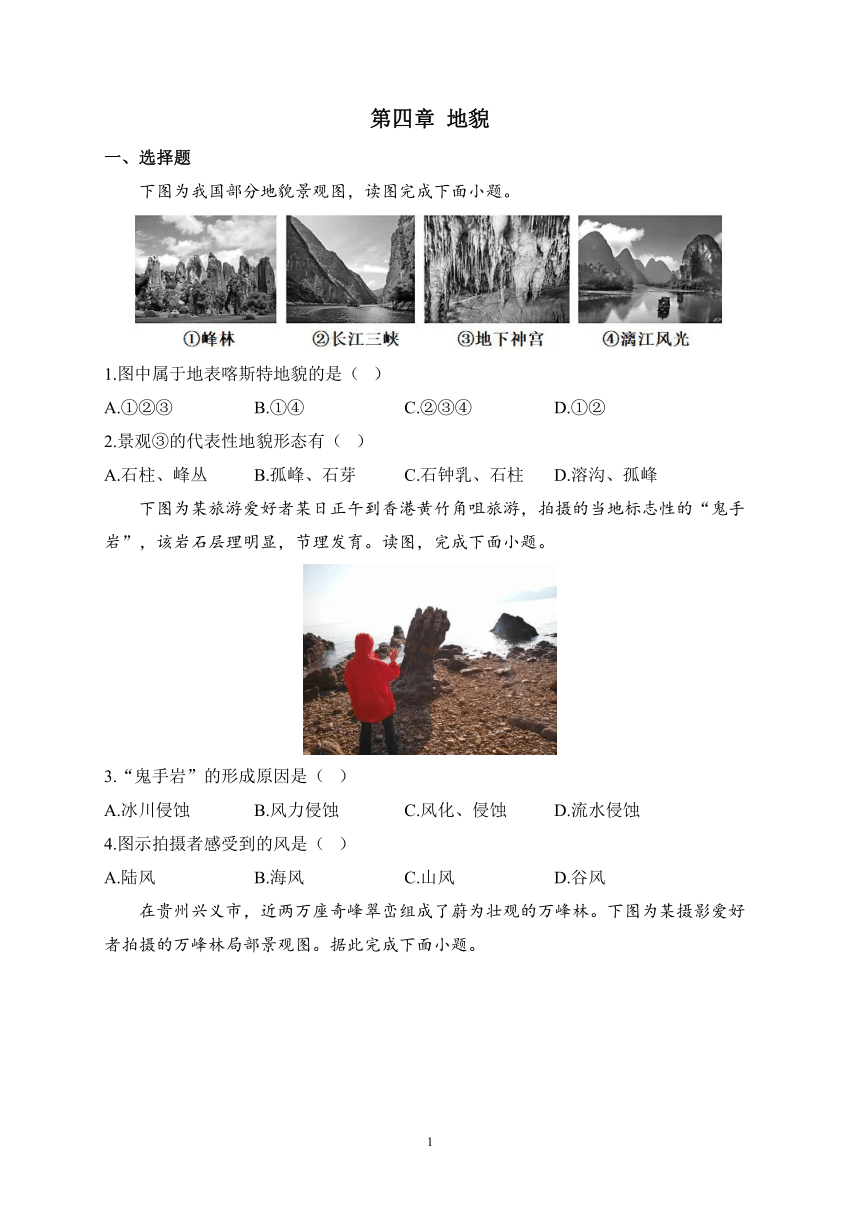

下图为我国部分地貌景观图,读图完成下面小题。

1.图中属于地表喀斯特地貌的是( )

A.①②③ B.①④ C.②③④ D.①②

2.景观③的代表性地貌形态有( )

A.石柱、峰丛 B.孤峰、石芽 C.石钟乳、石柱 D.溶沟、孤峰

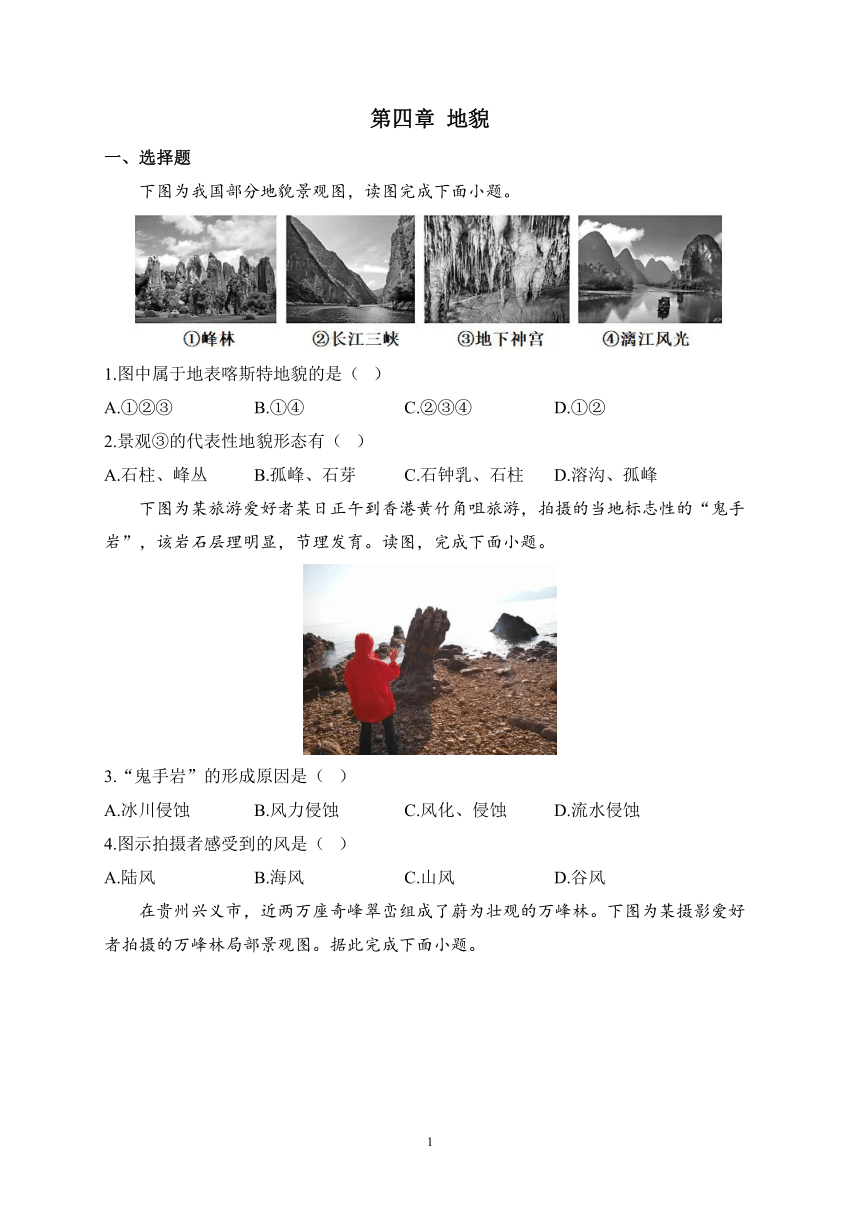

下图为某旅游爱好者某日正午到香港黄竹角咀旅游,拍摄的当地标志性的“鬼手岩”,该岩石层理明显,节理发育。读图,完成下面小题。

3.“鬼手岩”的形成原因是( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.风化、侵蚀 D.流水侵蚀

4.图示拍摄者感受到的风是( )

A.陆风 B.海风 C.山风 D.谷风

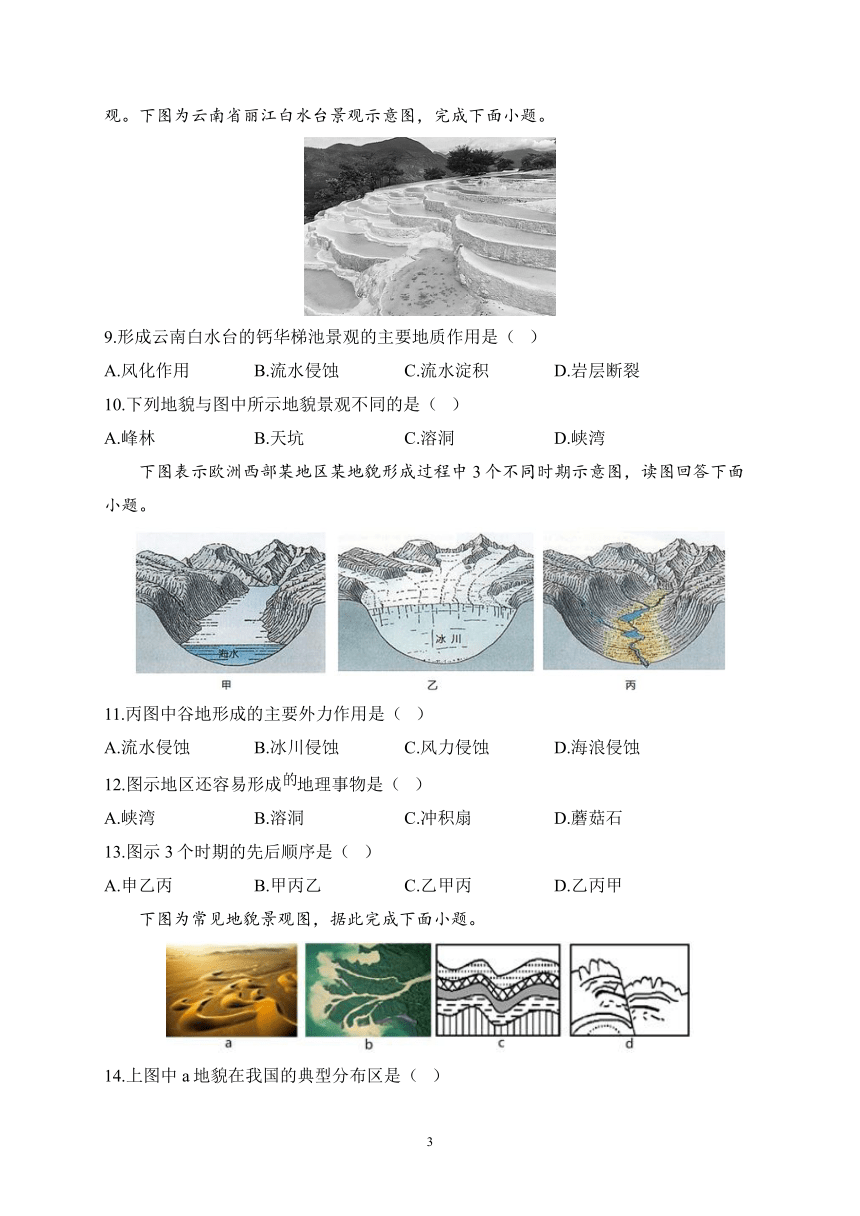

在贵州兴义市,近两万座奇峰翠峦组成了蔚为壮观的万峰林。下图为某摄影爱好者拍摄的万峰林局部景观图。据此完成下面小题。

5.万峰林属于( )

A.冰川地貌 B.海岸地貌 C.风成地貌 D.喀斯特地貌

6.要拍摄该景观图,拍摄点应选择在( )

①山间低洼处

②地势较高处

③视野开阔处

④河流交汇处

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

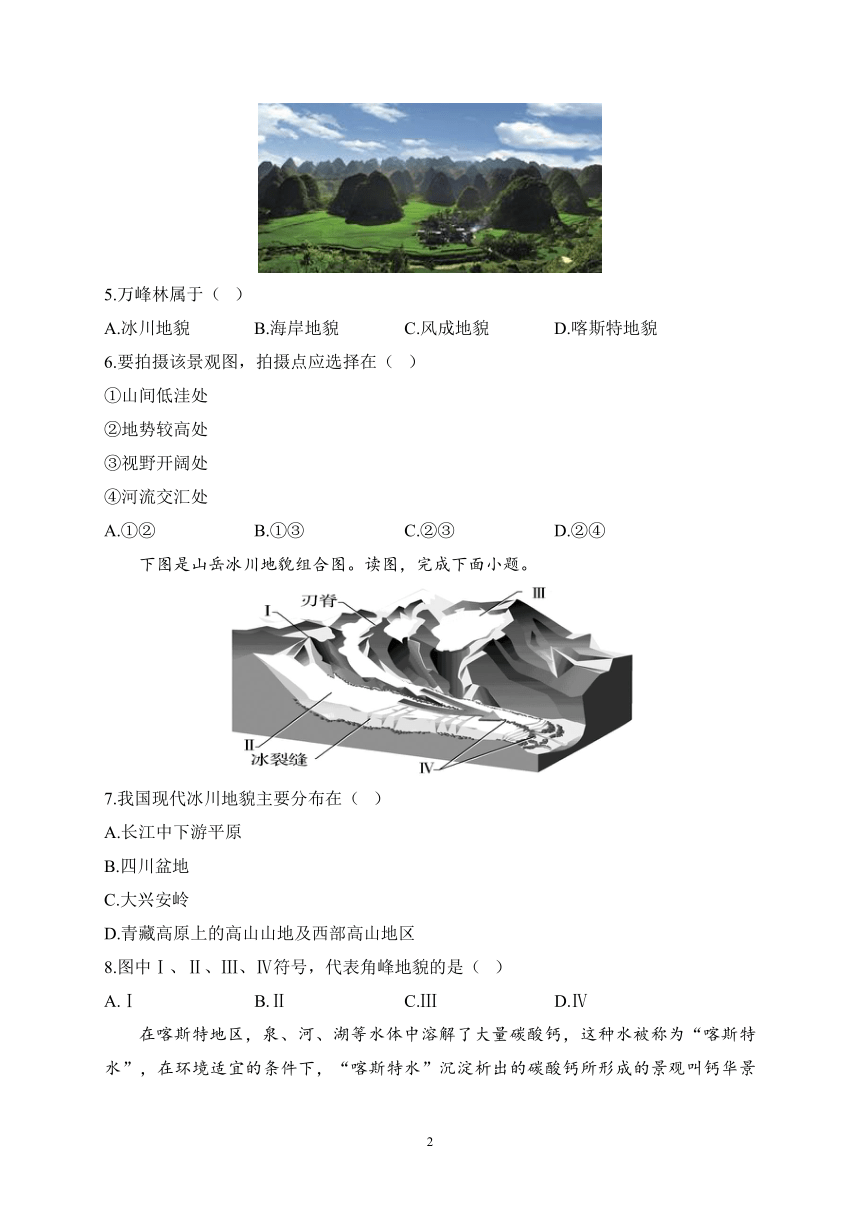

下图是山岳冰川地貌组合图。读图,完成下面小题。

7.我国现代冰川地貌主要分布在( )

A.长江中下游平原

B.四川盆地

C.大兴安岭

D.青藏高原上的高山山地及西部高山地区

8.图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ符号,代表角峰地貌的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

在喀斯特地区,泉、河、湖等水体中溶解了大量碳酸钙,这种水被称为“喀斯特水”,在环境适宜的条件下,“喀斯特水”沉淀析出的碳酸钙所形成的景观叫钙华景观。下图为云南省丽江白水台景观示意图,完成下面小题。

9.形成云南白水台的钙华梯池景观的主要地质作用是( )

A.风化作用 B.流水侵蚀 C.流水淀积 D.岩层断裂

10.下列地貌与图中所示地貌景观不同的是( )

A.峰林 B.天坑 C.溶洞 D.峡湾

下图表示欧洲西部某地区某地貌形成过程中3个不同时期示意图,读图回答下面小题。

11.丙图中谷地形成的主要外力作用是( )

A.流水侵蚀 B.冰川侵蚀 C.风力侵蚀 D.海浪侵蚀

12.图示地区还容易形成地理事物是( )

A.峡湾 B.溶洞 C.冲积扇 D.蘑菇石

13.图示3个时期的先后顺序是( )

A.申乙丙 B.甲丙乙 C.乙甲丙 D.乙丙甲

下图为常见地貌景观图,据此完成下面小题。

14.上图中a地貌在我国的典型分布区是( )

A.塔里木盆地 B.云贵高原 C.青藏高原 D.东南丘陵

15.关于地貌景观b的说法正确的是( )

A.b为冲积扇地貌,是流水的沉积作用形成的

B.b为三角洲地貌,主要形成于河流出山口处

C.b为三角洲地貌,是流水的沉积作用形成的

D.b为冲积扇地貌,是风力堆积作用形成的

二、非选择题

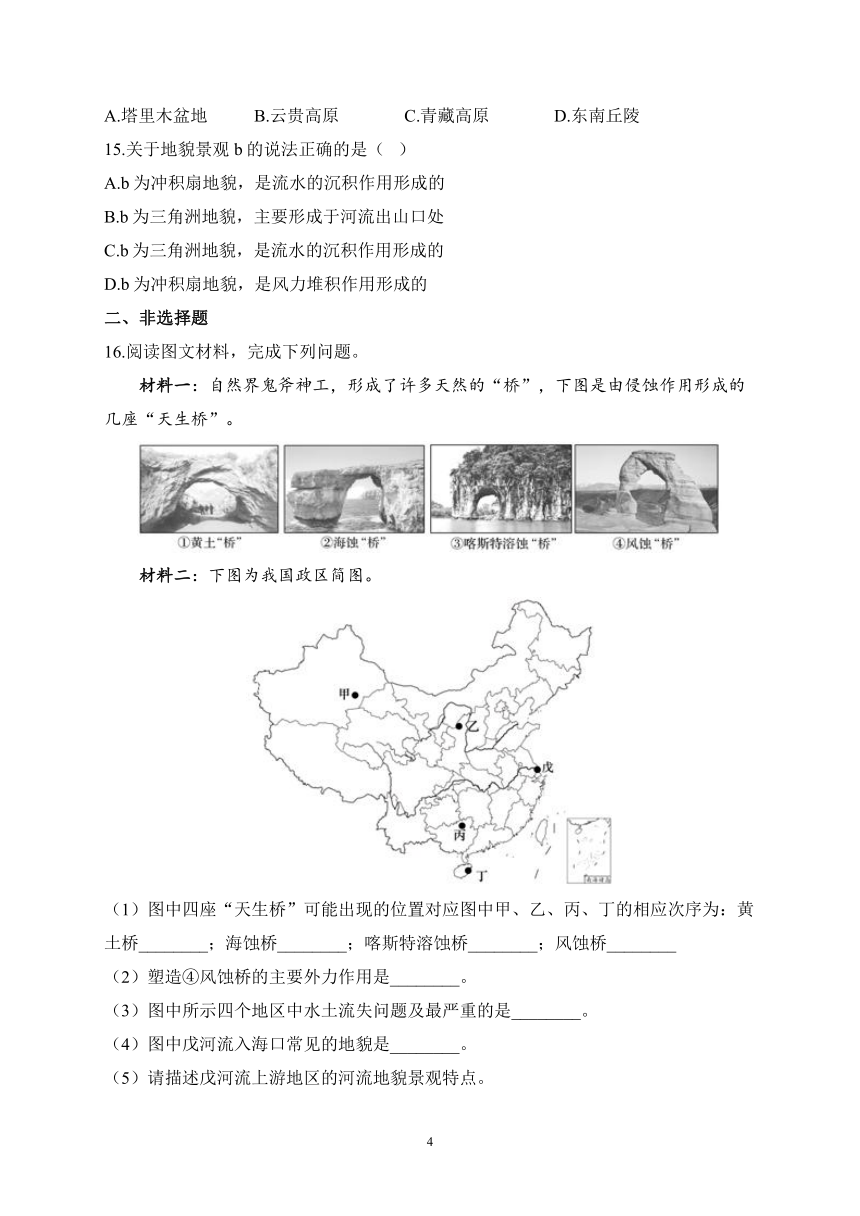

16.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一:自然界鬼斧神工,形成了许多天然的“桥”,下图是由侵蚀作用形成的几座“天生桥”。

材料二:下图为我国政区简图。

(1)图中四座“天生桥”可能出现的位置对应图中甲、乙、丙、丁的相应次序为:黄土桥________;海蚀桥________;喀斯特溶蚀桥________;风蚀桥________

(2)塑造④风蚀桥的主要外力作用是________。

(3)图中所示四个地区中水土流失问题及最严重的是________。

(4)图中戊河流入海口常见的地貌是________。

(5)请描述戊河流上游地区的河流地貌景观特点。

17.读图,完成下列问题。

(1)从地貌上看甲图是________,乙图是_______,二者都是河流_______地貌。

(2)若甲、乙两地貌在丙图中有分布,则其对应为甲在________处分布,乙在________处分布。(选填图中字母)

(3)根据图甲,判断沿C→D方向的剖面图可能是( )

A. B. C. D.

(4)下图所示地貌从成因上讲属于________地貌,从气候角度该地貌主要分布在我国________地区,图中迎风坡为________(填字母)。

18.阅读图文材料,回答下列问题。

青海湖湖滨地带分布有广泛风沙堆积(下图)。青海湖区西岸沙漠广布,北岸几条大河形成河口三角洲,而沙丘集中分布于湖东平原,沙丘的东部为南北走向的山地。青海湖区盛行风向主要为西北风,夏季能受到东南季风的影响,青海湖岸地区新月形沙丘在不同季节坡向可发生明显改变。近年来,近青海湖周边地区土地沙漠化问题日趋严重,已经严重威胁到湖区周边生态安全。

(1)分析东岸沙丘形成的原因。

(2)青海省湖滨风沙入湖现象严重,分析海晏湾西侧的沙堤的成因。

(3)分析青海湖周边地区土地沙漠化的人为原因并提出治理措施。

答案以及解析

1.答案:B

解析:①③④为喀斯特地貌,②为流水侵蚀地貌,峰林和漓江风光为地表喀斯特地貌,①④正确;③地下神宫为地下喀斯特地貌,B正确,A、C、D错误。故选B。

2.答案:C

解析:③地下神宫为地下喀斯特地貌,其洞内主要地貌有石钟乳,石笋、石柱和石幔,C正确;峰丛、孤峰、石芽、溶沟为地表喀斯特地貌,A、B、D错误。故选C。

3.答案:C

解析:“鬼手岩”分布在香港黄竹角咀海边,该地位于亚热带地区,没有冰川,A错误;岩层受到风化及外力侵蚀沿节理发生,形成“手指”,海浪不断侵蚀岩石底部,形成“手腕”,因此,其形成原因是风化、侵蚀,C正确;该地位于沿海地区,受海浪侵蚀作用较强,风力侵蚀、流水侵蚀表述不准确,B、D错误。故选C。

4.答案:B

解析:图示拍摄者是正午拍摄,白天,在太阳照射下,陆地升温快,气温高,空气膨胀上升,近地面气压降低(高空气压升高),海洋的近海面气压高,风由海洋吹向陆地,形成“海风”,因此感受到的风是海风,B正确,A错误;图中没有山谷,没有形成山谷风,C、D错误。故选B。

5.答案:D

解析:根据图片分析,该地貌峰峦叠嶂,由近两万座奇峰组成了万峰林,且该地位于云贵高原的贵州兴义,应为喀斯特地貌中的峰林,D正确;冰川地貌主要有冰斗、角峰、U形谷等,不符合图片描述,A错误;贵州是内陆省份不临海,B错误;风成地貌主要是风力侵蚀和堆积地貌,风蚀地貌主要有风蚀蘑菇、雅丹等,风积地貌主要是沙丘等,不符合题中图片描述,C错误。故选D。

6.答案:C

解析:若想拍摄万峰林整体图,应选择地势较高、视野开阔的地点才能将整个景象拍摄全面,②③正确;山间低洼处视线受阻,不利于拍摄,①错误;河流交汇处一般海拔较低,无法将万峰林拍摄完整,④错误,C正确,A、B、D错误。故选C。

7.答案:D

解析:现代冰川地貌主要分布在高纬度或高海拔地区,青藏高原是世界上海拔最高的高原,高原上冰川面积广布,西部高山地区纬度偏高,冰川地貌发育,D正确;大兴安岭海拔低,四川盆地和长江中下游平原纬度低,属于亚热带,很少有冰川地貌发育,A、B、C错误。故选D。

8.答案:A

解析:看图可知,Ⅰ是角峰,Ⅱ是冰斗,Ⅲ是悬谷,Ⅳ是鼓丘,A正确,B、C、D错误。故选A。

9.答案:C

解析:风化作用是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。图中的景观很显然不是松散的堆积物,故不是风化作用的结果,A错误;流水侵蚀形成喀斯特地貌,而“喀斯特水”沉淀析出的碳酸钙所形成的景观叫钙华景观。所以云南白水台的钙华梯池景观的形成作用是流水的沉积作用,而不是流水侵蚀,B错误,C正确;“喀斯特水”沉淀析出的碳酸钙所形成的景观叫钙华景观,所以云南白水台的钙华梯池景观的形成作用是流水的沉积作用,不是断裂形成的,D错误。故选C。

10.答案:D

解析:结合上题分析,图中景观属于流水沉积形成的,属于流水作用下形成的地貌,选项中的峰林、天坑、溶洞景观,都是流水作用形成的,A、B、C不符合题意;峡湾是在冰川作用下形成的,D符合题意。故选D。

11.答案:B

解析:图示丙位于山区,在河流上游;从轮廓看是U型谷,属于冰川侵蚀形成的,故B正确,A、C、D错误。故选B。

12.答案:A

解析:据课本知识可知,冰川侵蚀形成的地表形态有冰斗、角峰、“U”型谷,欧洲北部斯堪的纳维亚半岛西侧幽深的峡湾就是冰川侵蚀而成,A正确;溶洞是流水侵蚀而成,B错误;冲积扇是流水的沉积作用而成,C错误;蘑菇石是风力侵蚀而成,D错误。故选A。

13.答案:D

解析:冰川刨蚀出来的U型谷前缘产生冰坎,后来随着冰川融化,海平面上升,冰坎被海水淹没,海水进入U型谷,形成峡湾,顺序应是乙丙甲,D正确。故选D。

14.答案:A

解析:根据图中信息可知,a为沙丘,多布局于干旱半干旱地区,因此,a地貌在我国的典型分布区是塔里木盆地,A正确,B、C、D错误。故选A。

15.答案:C

解析:根据图中信息可知,b为河流入海口处形成的三角洲地貌,由河流沉积作用而成,C正确,A、B、D错误。故选C。

16.答案:(1)乙 丁 丙 甲

(2)风力侵蚀

(3)乙

(4)三角洲

(5)河谷深度大,形态多呈V形。

解析:(1)读图可知,图中的“黄土桥”主要分布在黄土高原地区,是流水侵蚀的结果,对应乙;“海蚀桥”主要分布在基岩海岸地带,是海浪侵蚀的结果,对应丁;“喀斯特溶蚀桥”主要出现于石灰岩广泛分布地区,是流水化学溶蚀的结果,对应丙;“风蚀桥”则是分布于干旱地区,它的形成与风力侵蚀有关,对应甲。

(2)由第1题分析可知,风蚀桥所示地区为我国西北干旱地区,该地区气候干旱,降水少,形成与风力侵蚀有关。

(3)由第1题分析可知,图中四个地区中,图①所示黄土桥主要分布于黄土高原地区,该地区地表植被较少,黄土土质疏松,地形坡度大,夏季多暴雨,人类活动不合理。故乙地区水土流失现象较严重。

(4)图中戊位于河流入海口处,由于河流携带泥沙在此处堆积,形成了常见的河口三角洲地貌。

(5)戊河流为长江,上游地区地势起伏大,河流流速快,下蚀能力强,河谷深切,河谷深度大,河谷多呈V形。

17.答案:(1)冲积扇(洪积扇) 三角洲 堆积(沉积)

(2)B A

(3)B

(4)风积(沙丘) 西北(干旱、半干旱) a

解析:(1)甲位于河流出山口,呈扇形,是冲积扇;乙位于河流入海口,呈三角形,是河口三角洲。当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其携带物质便铺散沉积下来,形成冲积扇;三角洲是河流流入海洋、湖泊或其他河流时,因流速减低,所携带泥沙大量沉积,逐渐发展成的冲积平原。故二者都是流水的堆积作用形成的地貌。河流流出山谷,随着流速减慢,可形成冲积扇地形,地貌特征是以山谷口为顶点呈扇形,从扇顶到扇缘地势逐渐降低,颗粒物逐渐变小。

(2)冲积扇分布在山前,即河流流出山口的位置,对应丙图的B;乙是三角洲,分布在河流入海口位置,即丙图的A。

(3)图中沿C→D方向的剖面图是冲积扇,冲积扇在立体上大致呈半埋藏的锥形,所以其地势特点是中部高,两侧低,对应图B。

(4)图中地貌呈新月状,为沙丘地貌;沙丘地貌因风力堆积而成,主要分布在我国西北干旱、半干旱地区。沙丘地貌,迎风坡为缓坡、背风坡为陡坡,图中a处为缓坡,即迎风坡。

18.答案:(1)全年盛行西北风;风沙向东移动堆积(沉积)。东岸湖滩的沙丘受到东岸高山阻挡后,沙粒停落造成湖岸东侧广泛的风沙堆积。西岸湖滩的沙子,在风力作用下,多会沉降于湖中,不易形成沙丘。

(2)西风携带泥沙沉积在湖底和湖东,西风和自西向东注入湖泊的河流驱动湖水向东运动,在湖流(或湖浪)动力作用下,湖底泥沙向东推移到湖岸,水下沙堤不断增高,青海湖水位下降,最沙堤终出露水面。

(3)原因:过度放牧,过度开垦,植被破坏,工程建设、修路。措施:工程固沙或建设立式沙障;生物措施(封沙育林育草,退耕、退牧还草等)。

解析:(1)本题主要考查沙丘分布空间分布差异的原因。由材料分析可知,青海湖区的主要沙源是西岸和北岸几条大河造成的河口三角洲沉积物,而沙丘集中分布于湖东平原。东岸沙丘的形成原因,须从搬运沙子的动力条件去分析。区域内全年主要为西北风,尽管夏季湖区(尤其在东部)能受到东南季风的影响,但大风风向仍以西北向为主,平均风速大,大风频率高,在盛行西北风的影响下,河口三角洲沉积物随西北风不断东移,并沉积,同时受东岸日月山等高山阻挡,风力减弱,沙粒停落,进而造成湖岸东侧广泛的风沙堆积。西岸受高山阻挡,湖滨地带的沙子受西风影响较弱,在风力作用下,容易沉降于湖中,不易形成沙丘,因此,沙丘集中分布于青海湖东部。

(2)主要从沙源、动力等方面进行分析。读图可知海晏湾西侧的沙丘是在盛行西风作用下,青海湖西岸和北岸的沙粒被吹扬起来并向东输送,使东侧形成广泛的风沙堆积。同时,沙粒大量沉积在湖底形成水下风沙堆积,西风和自西向东注入湖泊的河流驱动湖水向东运动,在湖流(或湖浪)动力作用下,湖底泥沙向东推移到湖岸以及不断沉积的沙粒,使水下沙堤不断增高,青海湖水位下降,最沙堤终出露水面。

(3)青海湖位于青藏高原东北边缘,属于高寒气候,生态环境脆弱,一旦遭到破坏很难恢复。由于人类过度放牧、过度开垦、再加上工程建设、修路等活动,导致地表植被不断被破坏,生态环境不断恶化,荒漠化不断加剧。措施:可以从工程措施、生物措施等方面分析。工程措施可以采用固沙或建设立式沙障等措施;生物措施可以采用风沙育林育草,退耕、退牧还草等措施。

2

一、选择题

下图为我国部分地貌景观图,读图完成下面小题。

1.图中属于地表喀斯特地貌的是( )

A.①②③ B.①④ C.②③④ D.①②

2.景观③的代表性地貌形态有( )

A.石柱、峰丛 B.孤峰、石芽 C.石钟乳、石柱 D.溶沟、孤峰

下图为某旅游爱好者某日正午到香港黄竹角咀旅游,拍摄的当地标志性的“鬼手岩”,该岩石层理明显,节理发育。读图,完成下面小题。

3.“鬼手岩”的形成原因是( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.风化、侵蚀 D.流水侵蚀

4.图示拍摄者感受到的风是( )

A.陆风 B.海风 C.山风 D.谷风

在贵州兴义市,近两万座奇峰翠峦组成了蔚为壮观的万峰林。下图为某摄影爱好者拍摄的万峰林局部景观图。据此完成下面小题。

5.万峰林属于( )

A.冰川地貌 B.海岸地貌 C.风成地貌 D.喀斯特地貌

6.要拍摄该景观图,拍摄点应选择在( )

①山间低洼处

②地势较高处

③视野开阔处

④河流交汇处

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

下图是山岳冰川地貌组合图。读图,完成下面小题。

7.我国现代冰川地貌主要分布在( )

A.长江中下游平原

B.四川盆地

C.大兴安岭

D.青藏高原上的高山山地及西部高山地区

8.图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ符号,代表角峰地貌的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

在喀斯特地区,泉、河、湖等水体中溶解了大量碳酸钙,这种水被称为“喀斯特水”,在环境适宜的条件下,“喀斯特水”沉淀析出的碳酸钙所形成的景观叫钙华景观。下图为云南省丽江白水台景观示意图,完成下面小题。

9.形成云南白水台的钙华梯池景观的主要地质作用是( )

A.风化作用 B.流水侵蚀 C.流水淀积 D.岩层断裂

10.下列地貌与图中所示地貌景观不同的是( )

A.峰林 B.天坑 C.溶洞 D.峡湾

下图表示欧洲西部某地区某地貌形成过程中3个不同时期示意图,读图回答下面小题。

11.丙图中谷地形成的主要外力作用是( )

A.流水侵蚀 B.冰川侵蚀 C.风力侵蚀 D.海浪侵蚀

12.图示地区还容易形成地理事物是( )

A.峡湾 B.溶洞 C.冲积扇 D.蘑菇石

13.图示3个时期的先后顺序是( )

A.申乙丙 B.甲丙乙 C.乙甲丙 D.乙丙甲

下图为常见地貌景观图,据此完成下面小题。

14.上图中a地貌在我国的典型分布区是( )

A.塔里木盆地 B.云贵高原 C.青藏高原 D.东南丘陵

15.关于地貌景观b的说法正确的是( )

A.b为冲积扇地貌,是流水的沉积作用形成的

B.b为三角洲地貌,主要形成于河流出山口处

C.b为三角洲地貌,是流水的沉积作用形成的

D.b为冲积扇地貌,是风力堆积作用形成的

二、非选择题

16.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一:自然界鬼斧神工,形成了许多天然的“桥”,下图是由侵蚀作用形成的几座“天生桥”。

材料二:下图为我国政区简图。

(1)图中四座“天生桥”可能出现的位置对应图中甲、乙、丙、丁的相应次序为:黄土桥________;海蚀桥________;喀斯特溶蚀桥________;风蚀桥________

(2)塑造④风蚀桥的主要外力作用是________。

(3)图中所示四个地区中水土流失问题及最严重的是________。

(4)图中戊河流入海口常见的地貌是________。

(5)请描述戊河流上游地区的河流地貌景观特点。

17.读图,完成下列问题。

(1)从地貌上看甲图是________,乙图是_______,二者都是河流_______地貌。

(2)若甲、乙两地貌在丙图中有分布,则其对应为甲在________处分布,乙在________处分布。(选填图中字母)

(3)根据图甲,判断沿C→D方向的剖面图可能是( )

A. B. C. D.

(4)下图所示地貌从成因上讲属于________地貌,从气候角度该地貌主要分布在我国________地区,图中迎风坡为________(填字母)。

18.阅读图文材料,回答下列问题。

青海湖湖滨地带分布有广泛风沙堆积(下图)。青海湖区西岸沙漠广布,北岸几条大河形成河口三角洲,而沙丘集中分布于湖东平原,沙丘的东部为南北走向的山地。青海湖区盛行风向主要为西北风,夏季能受到东南季风的影响,青海湖岸地区新月形沙丘在不同季节坡向可发生明显改变。近年来,近青海湖周边地区土地沙漠化问题日趋严重,已经严重威胁到湖区周边生态安全。

(1)分析东岸沙丘形成的原因。

(2)青海省湖滨风沙入湖现象严重,分析海晏湾西侧的沙堤的成因。

(3)分析青海湖周边地区土地沙漠化的人为原因并提出治理措施。

答案以及解析

1.答案:B

解析:①③④为喀斯特地貌,②为流水侵蚀地貌,峰林和漓江风光为地表喀斯特地貌,①④正确;③地下神宫为地下喀斯特地貌,B正确,A、C、D错误。故选B。

2.答案:C

解析:③地下神宫为地下喀斯特地貌,其洞内主要地貌有石钟乳,石笋、石柱和石幔,C正确;峰丛、孤峰、石芽、溶沟为地表喀斯特地貌,A、B、D错误。故选C。

3.答案:C

解析:“鬼手岩”分布在香港黄竹角咀海边,该地位于亚热带地区,没有冰川,A错误;岩层受到风化及外力侵蚀沿节理发生,形成“手指”,海浪不断侵蚀岩石底部,形成“手腕”,因此,其形成原因是风化、侵蚀,C正确;该地位于沿海地区,受海浪侵蚀作用较强,风力侵蚀、流水侵蚀表述不准确,B、D错误。故选C。

4.答案:B

解析:图示拍摄者是正午拍摄,白天,在太阳照射下,陆地升温快,气温高,空气膨胀上升,近地面气压降低(高空气压升高),海洋的近海面气压高,风由海洋吹向陆地,形成“海风”,因此感受到的风是海风,B正确,A错误;图中没有山谷,没有形成山谷风,C、D错误。故选B。

5.答案:D

解析:根据图片分析,该地貌峰峦叠嶂,由近两万座奇峰组成了万峰林,且该地位于云贵高原的贵州兴义,应为喀斯特地貌中的峰林,D正确;冰川地貌主要有冰斗、角峰、U形谷等,不符合图片描述,A错误;贵州是内陆省份不临海,B错误;风成地貌主要是风力侵蚀和堆积地貌,风蚀地貌主要有风蚀蘑菇、雅丹等,风积地貌主要是沙丘等,不符合题中图片描述,C错误。故选D。

6.答案:C

解析:若想拍摄万峰林整体图,应选择地势较高、视野开阔的地点才能将整个景象拍摄全面,②③正确;山间低洼处视线受阻,不利于拍摄,①错误;河流交汇处一般海拔较低,无法将万峰林拍摄完整,④错误,C正确,A、B、D错误。故选C。

7.答案:D

解析:现代冰川地貌主要分布在高纬度或高海拔地区,青藏高原是世界上海拔最高的高原,高原上冰川面积广布,西部高山地区纬度偏高,冰川地貌发育,D正确;大兴安岭海拔低,四川盆地和长江中下游平原纬度低,属于亚热带,很少有冰川地貌发育,A、B、C错误。故选D。

8.答案:A

解析:看图可知,Ⅰ是角峰,Ⅱ是冰斗,Ⅲ是悬谷,Ⅳ是鼓丘,A正确,B、C、D错误。故选A。

9.答案:C

解析:风化作用是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。图中的景观很显然不是松散的堆积物,故不是风化作用的结果,A错误;流水侵蚀形成喀斯特地貌,而“喀斯特水”沉淀析出的碳酸钙所形成的景观叫钙华景观。所以云南白水台的钙华梯池景观的形成作用是流水的沉积作用,而不是流水侵蚀,B错误,C正确;“喀斯特水”沉淀析出的碳酸钙所形成的景观叫钙华景观,所以云南白水台的钙华梯池景观的形成作用是流水的沉积作用,不是断裂形成的,D错误。故选C。

10.答案:D

解析:结合上题分析,图中景观属于流水沉积形成的,属于流水作用下形成的地貌,选项中的峰林、天坑、溶洞景观,都是流水作用形成的,A、B、C不符合题意;峡湾是在冰川作用下形成的,D符合题意。故选D。

11.答案:B

解析:图示丙位于山区,在河流上游;从轮廓看是U型谷,属于冰川侵蚀形成的,故B正确,A、C、D错误。故选B。

12.答案:A

解析:据课本知识可知,冰川侵蚀形成的地表形态有冰斗、角峰、“U”型谷,欧洲北部斯堪的纳维亚半岛西侧幽深的峡湾就是冰川侵蚀而成,A正确;溶洞是流水侵蚀而成,B错误;冲积扇是流水的沉积作用而成,C错误;蘑菇石是风力侵蚀而成,D错误。故选A。

13.答案:D

解析:冰川刨蚀出来的U型谷前缘产生冰坎,后来随着冰川融化,海平面上升,冰坎被海水淹没,海水进入U型谷,形成峡湾,顺序应是乙丙甲,D正确。故选D。

14.答案:A

解析:根据图中信息可知,a为沙丘,多布局于干旱半干旱地区,因此,a地貌在我国的典型分布区是塔里木盆地,A正确,B、C、D错误。故选A。

15.答案:C

解析:根据图中信息可知,b为河流入海口处形成的三角洲地貌,由河流沉积作用而成,C正确,A、B、D错误。故选C。

16.答案:(1)乙 丁 丙 甲

(2)风力侵蚀

(3)乙

(4)三角洲

(5)河谷深度大,形态多呈V形。

解析:(1)读图可知,图中的“黄土桥”主要分布在黄土高原地区,是流水侵蚀的结果,对应乙;“海蚀桥”主要分布在基岩海岸地带,是海浪侵蚀的结果,对应丁;“喀斯特溶蚀桥”主要出现于石灰岩广泛分布地区,是流水化学溶蚀的结果,对应丙;“风蚀桥”则是分布于干旱地区,它的形成与风力侵蚀有关,对应甲。

(2)由第1题分析可知,风蚀桥所示地区为我国西北干旱地区,该地区气候干旱,降水少,形成与风力侵蚀有关。

(3)由第1题分析可知,图中四个地区中,图①所示黄土桥主要分布于黄土高原地区,该地区地表植被较少,黄土土质疏松,地形坡度大,夏季多暴雨,人类活动不合理。故乙地区水土流失现象较严重。

(4)图中戊位于河流入海口处,由于河流携带泥沙在此处堆积,形成了常见的河口三角洲地貌。

(5)戊河流为长江,上游地区地势起伏大,河流流速快,下蚀能力强,河谷深切,河谷深度大,河谷多呈V形。

17.答案:(1)冲积扇(洪积扇) 三角洲 堆积(沉积)

(2)B A

(3)B

(4)风积(沙丘) 西北(干旱、半干旱) a

解析:(1)甲位于河流出山口,呈扇形,是冲积扇;乙位于河流入海口,呈三角形,是河口三角洲。当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其携带物质便铺散沉积下来,形成冲积扇;三角洲是河流流入海洋、湖泊或其他河流时,因流速减低,所携带泥沙大量沉积,逐渐发展成的冲积平原。故二者都是流水的堆积作用形成的地貌。河流流出山谷,随着流速减慢,可形成冲积扇地形,地貌特征是以山谷口为顶点呈扇形,从扇顶到扇缘地势逐渐降低,颗粒物逐渐变小。

(2)冲积扇分布在山前,即河流流出山口的位置,对应丙图的B;乙是三角洲,分布在河流入海口位置,即丙图的A。

(3)图中沿C→D方向的剖面图是冲积扇,冲积扇在立体上大致呈半埋藏的锥形,所以其地势特点是中部高,两侧低,对应图B。

(4)图中地貌呈新月状,为沙丘地貌;沙丘地貌因风力堆积而成,主要分布在我国西北干旱、半干旱地区。沙丘地貌,迎风坡为缓坡、背风坡为陡坡,图中a处为缓坡,即迎风坡。

18.答案:(1)全年盛行西北风;风沙向东移动堆积(沉积)。东岸湖滩的沙丘受到东岸高山阻挡后,沙粒停落造成湖岸东侧广泛的风沙堆积。西岸湖滩的沙子,在风力作用下,多会沉降于湖中,不易形成沙丘。

(2)西风携带泥沙沉积在湖底和湖东,西风和自西向东注入湖泊的河流驱动湖水向东运动,在湖流(或湖浪)动力作用下,湖底泥沙向东推移到湖岸,水下沙堤不断增高,青海湖水位下降,最沙堤终出露水面。

(3)原因:过度放牧,过度开垦,植被破坏,工程建设、修路。措施:工程固沙或建设立式沙障;生物措施(封沙育林育草,退耕、退牧还草等)。

解析:(1)本题主要考查沙丘分布空间分布差异的原因。由材料分析可知,青海湖区的主要沙源是西岸和北岸几条大河造成的河口三角洲沉积物,而沙丘集中分布于湖东平原。东岸沙丘的形成原因,须从搬运沙子的动力条件去分析。区域内全年主要为西北风,尽管夏季湖区(尤其在东部)能受到东南季风的影响,但大风风向仍以西北向为主,平均风速大,大风频率高,在盛行西北风的影响下,河口三角洲沉积物随西北风不断东移,并沉积,同时受东岸日月山等高山阻挡,风力减弱,沙粒停落,进而造成湖岸东侧广泛的风沙堆积。西岸受高山阻挡,湖滨地带的沙子受西风影响较弱,在风力作用下,容易沉降于湖中,不易形成沙丘,因此,沙丘集中分布于青海湖东部。

(2)主要从沙源、动力等方面进行分析。读图可知海晏湾西侧的沙丘是在盛行西风作用下,青海湖西岸和北岸的沙粒被吹扬起来并向东输送,使东侧形成广泛的风沙堆积。同时,沙粒大量沉积在湖底形成水下风沙堆积,西风和自西向东注入湖泊的河流驱动湖水向东运动,在湖流(或湖浪)动力作用下,湖底泥沙向东推移到湖岸以及不断沉积的沙粒,使水下沙堤不断增高,青海湖水位下降,最沙堤终出露水面。

(3)青海湖位于青藏高原东北边缘,属于高寒气候,生态环境脆弱,一旦遭到破坏很难恢复。由于人类过度放牧、过度开垦、再加上工程建设、修路等活动,导致地表植被不断被破坏,生态环境不断恶化,荒漠化不断加剧。措施:可以从工程措施、生物措施等方面分析。工程措施可以采用固沙或建设立式沙障等措施;生物措施可以采用风沙育林育草,退耕、退牧还草等措施。

2

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里