第7课 回忆我的母亲课件 (共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 第7课 回忆我的母亲课件 (共20张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 96.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-08 17:02:55 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

教 学 目 标

(一)

把握文章的内容,感受母亲母亲的伟大品格,品味语言,体会字里行间蕴含的深情。

(二)

诵读文章中的议论句和抒情句,理解其含义,体会其表达作用。

(三)

理解母亲对“我”精神品格形成的重要影响,获得情感态度和价值观的熏陶。

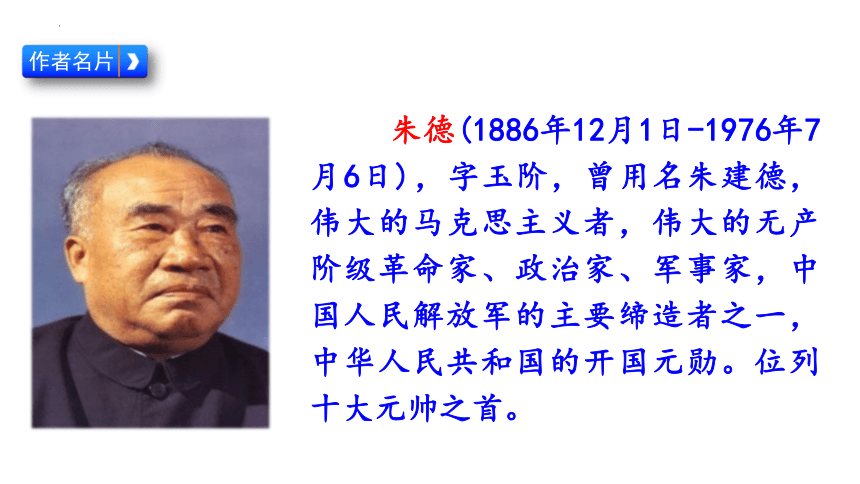

作者名片

朱德(1886年12月1日-1976年7月6日),字玉阶,曾用名朱建德,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的主要缔造者之一,中华人民共和国的开国元勋。位列十大元帅之首。

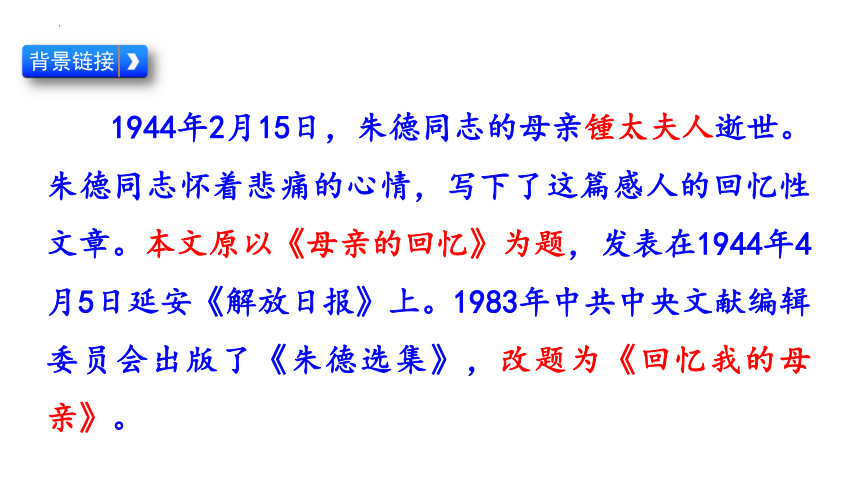

背景链接

1944年2月15日,朱德同志的母亲锺太夫人逝世。朱德同志怀着悲痛的心情,写下了这篇感人的回忆性文章。本文原以《母亲的回忆》为题,发表在1944年4月5日延安《解放日报》上。1983年中共中央文献编辑委员会出版了《朱德选集》,改题为《回忆我的母亲》。

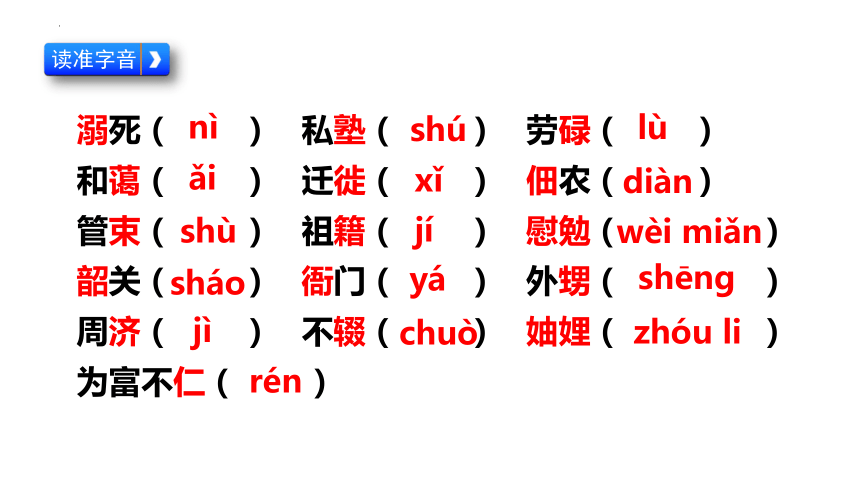

溺死( ) 私塾( ) 劳碌( )

和蔼( ) 迁徙( ) 佃农( )

管束( ) 祖籍( ) 慰勉( )

韶关( ) 衙门( ) 外甥( )

周济( ) 不辍( ) 妯娌( )

为富不仁( )

nì

shú

lù

ǎi

xǐ

diàn

shù

jí

wèi miǎn

sháo

yá

shēnɡ

jì

chuò

zhóu li

rén

读准字音

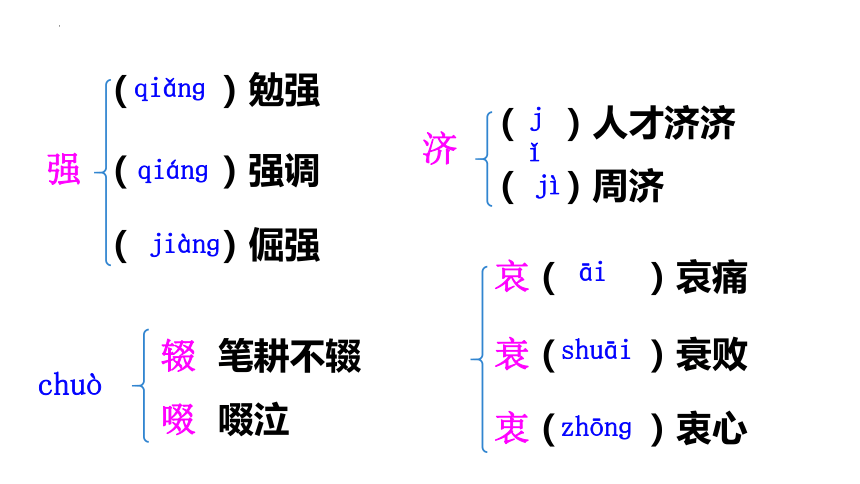

济

( )人才济济

( )周济

强

( )勉强

( )强调

( )倔强

jì

jǐ

jiànɡ

qiánɡ

qiǎnɡ

辍 笔耕不辍

啜 啜泣

chuò

哀( )哀痛

衰( )衰败

衷( )衷心

āi

shuāi

zhōnɡ

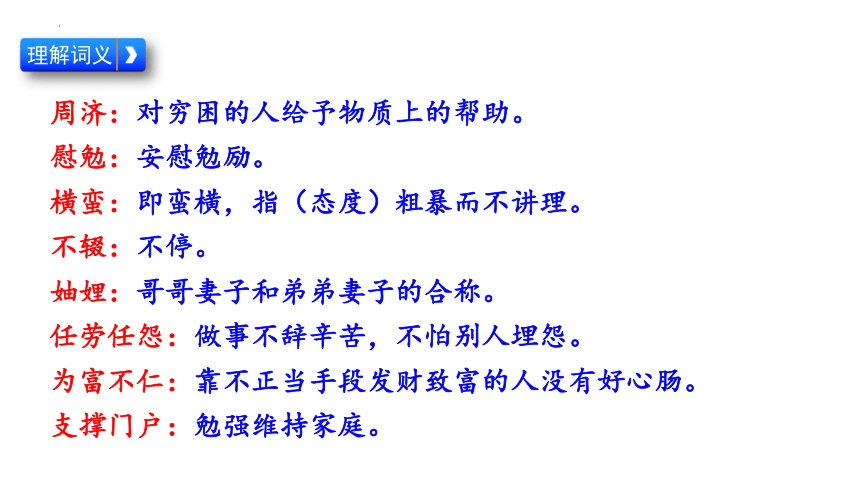

周济:对穷困的人给予物质上的帮助。

慰勉:安慰勉励。

横蛮:即蛮横,指(态度)粗暴而不讲理。

不辍:不停。

妯娌:哥哥妻子和弟弟妻子的合称。

任劳任怨:做事不辞辛苦,不怕别人埋怨。

为富不仁:靠不正当手段发财致富的人没有好心肠。

支撑门户:勉强维持家庭。

理解词义

自读课文,完成如下任务:

1.朱德的母亲给朱德留下了怎样的印象?圈画出文中表现母亲性格和品质的词语。

2.本文可以划分为几个部分,请分别概括其大意。

点我放课文朗读

整体感知

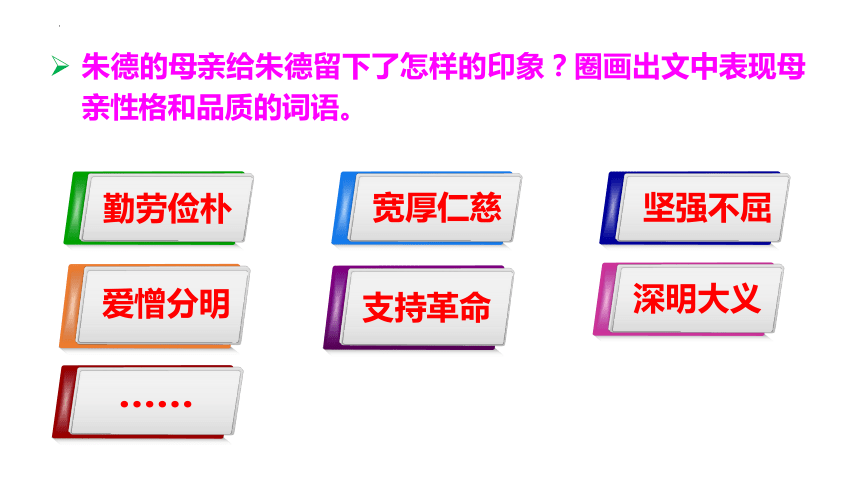

朱德的母亲给朱德留下了怎样的印象?圈画出文中表现母亲性格和品质的词语。

勤劳俭朴

宽厚仁慈

坚强不屈

爱憎分明

支持革命

深明大义

……

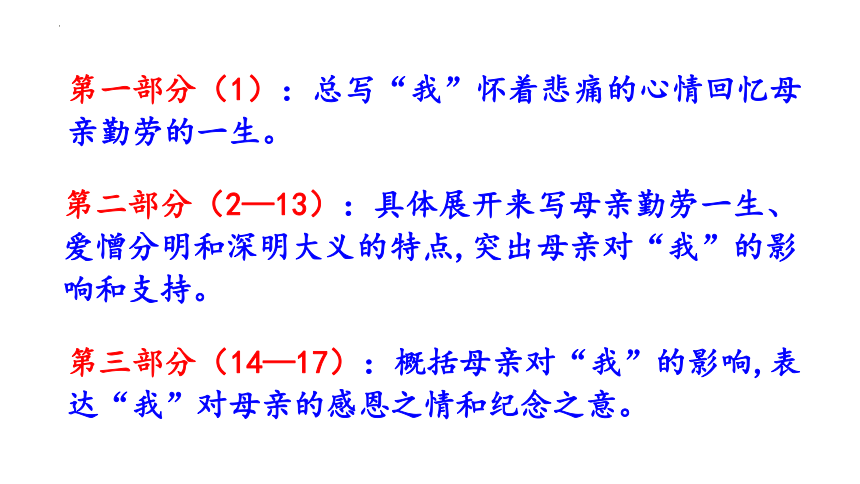

第一部分(1):总写“我”怀着悲痛的心情回忆母亲勤劳的一生。

第二部分(2—13):具体展开来写母亲勤劳一生、爱憎分明和深明大义的特点,突出母亲对“我”的影响和支持。

第三部分(14—17):概括母亲对“我”的影响,表达“我”对母亲的感恩之情和纪念之意。

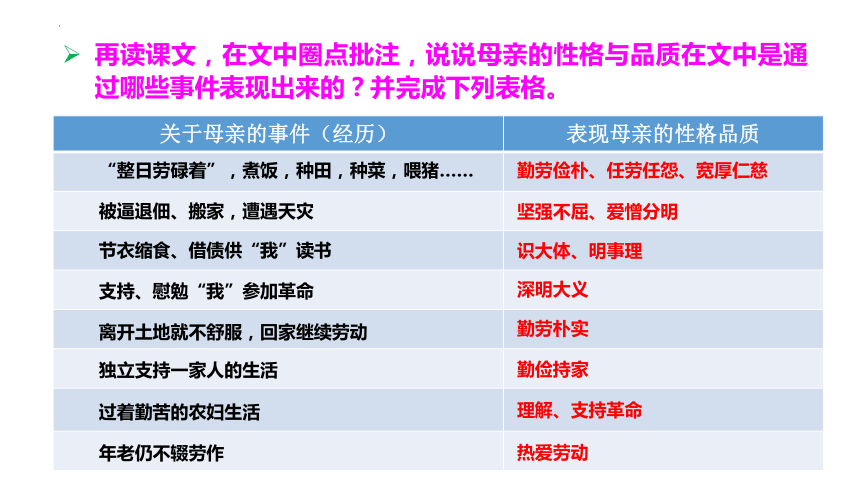

关于母亲的事件(经历) 表现母亲的性格品质

“整日劳碌着”,煮饭,种田,种菜,喂猪……

勤劳俭朴、任劳任怨、宽厚仁慈

被逼退佃、搬家,遭遇天灾

坚强不屈、爱憎分明

节衣缩食、借债供“我”读书

识大体、明事理

支持、慰勉“我”参加革命

深明大义

离开土地就不舒服,回家继续劳动

勤劳朴实

独立支持一家人的生活

勤俭持家

过着勤苦的农妇生活

理解、支持革命

年老仍不辍劳作

热爱劳动

再读课文,在文中圈点批注,说说母亲的性格与品质在文中是通过哪些事件表现出来的?并完成下列表格。

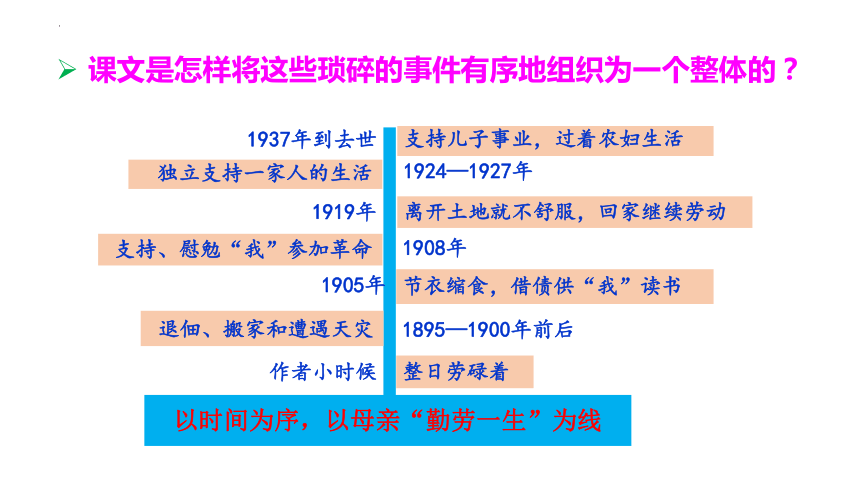

课文是怎样将这些琐碎的事件有序地组织为一个整体的?

作者小时候

整日劳碌着

1895—1900年前后

退佃、搬家和遭遇天灾

1905年

节衣缩食,借债供“我”读书

1908年

支持、慰勉“我”参加革命

1919年

离开土地就不舒服,回家继续劳动

1924—1927年

独立支持一家人的生活

1937年到去世

支持儿子事业,过着农妇生活

以时间为序,以母亲“勤劳一生”为线

在文章的第二部分,作者将母亲放在两个不同的背景中来写,请问:是哪两个不同的背景 试着找出关键句,并将这个部分再分成两个层次,然后说说,分这两个层次来写母亲,在表现人物形象特点上有什么区别。

(1)关键句:第8自然段的“但是灾难不因为中国农民的和平就不降临到他们身上”。这是一个过渡句,“但是”起转折作用,表示从一种环境背景转换到另一种环境背景。

(2)两个背景:一个是“我家是佃农”的贫苦家境,另一个是中国所面临的种种社会问题和“我”所经历的中国革命历程。

(3)人物的形象特征:第一层次,主要写母亲的勤劳和宽厚仁慈;第二个层次主要写母亲的爱憎分明和深明大义。两个层次都突出了母亲对“我”的影响。

作为“回忆性散文”,文章除了表现了母亲“勤劳一生”“爱憎分明”和“深明大义”的特点外,还写了母亲对“我”的影响。那么,母亲给了“我”哪些影响呢 请你浏览文章第 2-13自然段,摘录写母亲在行动上影响“我”的句子,然后说说母亲给了“我”怎样的影响。

(1)(第5段)我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。这个时期母亲教给我许多生产知识。

母亲教给“我”生产知识,以及与困难做斗争的经验。

(2)(第6段)我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。赶上丰年,才能缝上一些新衣服,衣服也是自己生产出来的。母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它“家织布”,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。

(3)(第8段)人手少了,又遇天灾,庄稼没收成,这是我家最悲惨的一次遭遇。母亲没有灰心,她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。

母亲面对困难的行为态度,教会“我”与困难做斗争的经验。

(4)(第7段)母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。

母亲培养了“我”勤劳俭朴的习惯和宽厚仁慈的品格

(5)(第8段)母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活。

母亲的启发使“我”以后走上了革命道路

(6)(第10段)我到云南后,从家信中知道,我母亲对我这一举动不但不反对,还给我许多慰勉。

(7)(第12段)母亲知道我所做的事业,她期望着中国民族解放的成功。她知道我们党的困难,依然在家里过着勤苦的农妇生活。

母亲爱憎分明、支持革命的态度,让“我”拥有了抗争的意识和革命的意志。

小 结

朱德母亲的言行、鼓励和支持,是朱德人生观、价值观和革命精神形成的重要基础。正因为朱德母亲对朱德所产生的巨大影响,才有了朱德的革命精神和革命意志;正因为如此,朱德母亲逝世后,1944年4月10日,延安各界为朱德母亲举行了隆重的追悼大会,中共中央的挽联是“八路功勋大孝为国,一生劳动吾党之光”,毛泽东同志的挽联是“为母当学民族英雄贤母,斯人无愧劳动阶级完人”。

对“我”产生巨大影响的母亲逝世了,“我”怀着怎样的情感态度呢 请朗读文章的第 14至17自然段,体会“我”的情感和议论抒情的作用。

情感态度:感谢母亲;无法补救的哀痛;尽忠民族和人民以报答母亲;祈愿母亲安息。

作用:抒发了母亲逝世后的哀痛心情,表达了感谢和感恩之情;点明了文章的回忆性质和纪念目的;升华了主题,将纪念母亲之情升华为尽忠民族和人民之义。

作者在记叙事情的同时,穿插了精当的议论。找出文中议论性的语句,联系上下文,理解它们的含义并体会其作用。

1.“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”

这句中饱含母亲的无限辛酸,更有作者对母亲的理解和体谅。

2.“母亲是个好劳动。”

总领第4段,强调母亲的勤劳能干,随后叙述了母亲日常要做的许多事情。

3.“母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。”

这是对母亲任劳任怨、宽厚仁慈的评价。

4.“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。”

这是一句总括性的评价,呼应开头,也表明至此段结束了对往事的回忆。

5.“在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。”

这一句议论,呼应前文的记叙——母亲教“我”生产的知识,同情革命、支持革命,让“我”养成革命的意志,是“我”为什么感谢母亲的重要原因。

6.“母家是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”

母亲勤苦一生,任劳任怨,反抗地主豪绅的欺压,坚强不屈,母亲就是一位普普通通的农妇,她是“平凡的”,但正是像母亲这样的千百万劳动人民,融汇成革命的洪流,推动着历史的发展,为我们的民族做出了不可磨灭的贡献,中国的现在、未来都将是劳动人民的。这句议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融会在一起。

课文语言平实如话,字里行间饱含深情。细读下列语句,体会其中蕴含的情感。

1.母亲这样地整日劳碌着。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动:“天不亮就起床”“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”。“整日”,说明从早到晚,没有一丝空闲,每日如此,没有一点儿例外。作者对母亲,是敬重而又心疼的。

2.这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。

“看也不看”“有滋味”,两相对比,既表现出作者对地主家穷奢生活的蔑视,也突出了母亲的善持家务、聪慧能干,表达了对母亲的怀念。

3.母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

“我”参加了革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断。这一句感情强烈,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深刻遗憾。

4.母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。

“一分钟”,母亲连如此短暂的休息时间都没有,她把全部的精力都投入到操持家务、照顾子女上。这一句表现出沉甸甸的思念和感恩之情。

很多作家都写过回忆母亲的文章,比如邹韬奋《我的母亲》、老舍《我的母亲》等。观看以下两个视频,试着对比不同笔下的母亲形象、文章写作手法、作品的语言风格等方面个有什么不同。

文章

母亲形象

写作手法

语言风格

朱德《回忆我的母亲》

邹韬奋《我的母亲》

老舍《我的母亲》

勤劳一生,宽厚仁慈,反抗压迫,坚强不屈,深明大义,同情贫苦人民,支持革命,有着朴素的阶级意识。

勤劳俭朴、善良真诚、宽厚隐忍、坚韧刚强。

善良、有同情心,对子女无比慈爱,督促子女学习,具有奉献精神。

抓住人物本质特征,通过典型事例表现人物形象,通过议论深化主题。

截取作者记忆中最典型的几段经历来写母亲。

通过记叙母亲的身世、经历、性格及遭遇来刻画母亲形象,多处运用描写,尤其是白描的写作手法,也有不少对细节的特写。

语言质朴,直白坦诚,褒贬分明。

质朴无华中蕴含深情。

采用口语与书面语相结合的形式,流畅朴素,凝练含蓄,富有表现力。

朱德把这份小小的对母亲的爱升华到对中国千百万劳动人民的爱,升华到对整个民族的爱,升华到党的爱,于是这份爱便成了永恒的大爱。

小 结

板书设计

回忆我的母亲

母亲

勤劳简朴

朱德

感恩怀念

语言质朴 夹叙夹议

一、文章开头即说:“我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。”阅读课文,想一想:母亲的“勤劳”是通过哪些事例体现出来的?从文中还可以看出母亲具有怎样的品格?

第一个层面,是在贫苦的家境中表现母亲的品质:

母亲含辛茹苦地养育子女、支撑家庭;

母亲每日辛勤地劳动;

“我”帮助母亲劳作,母亲教“我”生产知识;

母亲用自己的聪明勤劳,维系着一家人的吃穿用度;

母亲在家庭中任劳任怨,待人和蔼,宽厚仁慈。

课后习题

第二个层面,是在更广阔的社会背景下叙述具体事例,凸显母亲形象:

母亲对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感;

父母亲节衣缩食培养“我”读书;

母亲支持“我”参加新军和同盟会;

母亲离不开土地,习惯劳作;

母亲支持“我”的事业,一直过着勤苦的农妇生活;

母亲直到老年,仍热爱劳动。

这些事例,表现出母亲勤劳吃苦、俭朴能干,任劳任怨、宽厚仁慈,爱憎分明,有远见、识大体,同情革命、支持革命等优秀品质。母亲既是一位普通的农妇,又是伟大人民中的一员。

二、作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文具体内容,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益。

作者反复写“我应该感谢母亲”,表达了对母亲的真挚深沉的爱以及无比怀念的情感。母亲用她“勤劳”的一生,用她的言传身教,给予“我”启示和鼓励,这是“我”人生的宝贵财富:母亲勤劳吃苦,“我”从小耳濡目染,帮她劳作,拥有一个强健的身体;母亲任劳任怨,直到生命的终结,依然热爱劳作,教“我”养成勤劳的习惯,也教给“我”生产的知识;母亲聪明能干,教会“我”与困难做斗争的经验;母亲对地主劣绅的反抗,对“我”走上革命道路的坚定支持,让“我”拥有了革命的意志。

三、作者在记叙事情的同时,穿插了精当的议论。找出文中议论性的语句,联系上下文,理解它们的含义并体会其作用。

文章的一大写作特点就是夹叙夹议,以记叙为主,其间穿插着若干议论性语句。

1.“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”这句中饱含母亲的无限辛酸,更有作者对母亲的理解和体谅。

2.“母亲是个好劳动。”总领第4段,强调母亲的勤劳能干,随后叙述了母亲日常要做的许多事情。

3.“母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。”这是对母亲任劳任怨、宽厚仁慈的评价。

4.“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。”一句总括性的评价,呼应开头,也表明至此段结束了对往事的回忆。

5.“在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。”这一句议论,呼应前文的记叙——母亲教“我”生产的知识,同情革命、支持革命,让“我”养成革命的意志,是“我”为什么感谢母亲的重要原因。

6.“母家是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”母亲勤苦一生,任劳任怨,反抗地主豪绅的欺压,坚强不屈,母亲就是一位普普通通的农妇,她是“平凡的”,但正是像母亲这样的千百万劳动人民,融汇成革命的洪流,推动着历史的发展,为我们的民族做出了不可磨灭的贡献,中国的现在、未来都将是劳动人民的。这句议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融会在一起。

四、课文语言平实如话,字里行间饱含深情。细读下列语句,体会其中蕴含的情感。

1.母亲这样地整日劳碌着。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动:“天不亮就起床”“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”。“整日”,说明从早到晚,没有一丝空闲,每日如此,没有一点儿例外。作者对母亲,是敬重而又心疼的。

2.这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。

“看也不看”“有滋味”,两相对比,既表现出作者对地主家穷奢生活的蔑视,也突出了母亲的善持家务、聪慧能干,表达了对母亲的怀念。

3.母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

“我”参加了革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断。这一句感情强烈,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深刻遗憾。

4.母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。

“一分钟”,母亲连如此短暂的休息时间都没有,她把全部的精力都投入到操持家务、照顾子女上。这一句表现出沉甸甸的思念和感恩之情。

五、很多作家都写过回忆母亲的文章,比如邹韬奋《我的母亲》、老舍《我的母亲》等。找来进行比较阅读,看看不同作者笔下的母亲形象、文章的写作手法、作品的语言风格等方面各有什么不同。

一、母亲形象

1.朱德笔下的母亲,勤劳一生,宽厚仁慈,反抗压迫,坚强不屈、深明大义,同情支持革命,有着朴素的阶级意识。

2.皱韬奋笔下的母亲,是一位善良、有同情心,对子女无比慈爱、督促子女学习、具有奉献精神而又早逝的母亲。

3.老舍笔下的母亲,是一位勤劳俭朴、善良真诚、宽厚隐忍、坚韧刚强的母亲。

二、写作手法

1.朱德《回忆我的母亲》抓住人物本质特征,通过典型事例表现人物形象,通过议论深化主题。

2.邹韬奋《我的母亲》截取自己记忆中最典型的几段经历来写母亲。

3.老舍《我的母亲》通过记叙母亲一生的身世、经历、性格及遭遇来刻画母亲形象,多处运用描写,尤其是白描的写作手法,也有不少对细节的特写。

三、语言风格

1.朱德《回忆我的母亲》质朴无华中蕴含深情。

2.邹韬奋《我的母亲》语言质朴,直白坦诚,褒贬分明。

3.老舍《我的母亲》采用口语与书面语相结合的形式,流畅朴素,凝炼含蓄,富有表现力。

谢谢聆听

谢谢观赏

教 学 目 标

(一)

把握文章的内容,感受母亲母亲的伟大品格,品味语言,体会字里行间蕴含的深情。

(二)

诵读文章中的议论句和抒情句,理解其含义,体会其表达作用。

(三)

理解母亲对“我”精神品格形成的重要影响,获得情感态度和价值观的熏陶。

作者名片

朱德(1886年12月1日-1976年7月6日),字玉阶,曾用名朱建德,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的主要缔造者之一,中华人民共和国的开国元勋。位列十大元帅之首。

背景链接

1944年2月15日,朱德同志的母亲锺太夫人逝世。朱德同志怀着悲痛的心情,写下了这篇感人的回忆性文章。本文原以《母亲的回忆》为题,发表在1944年4月5日延安《解放日报》上。1983年中共中央文献编辑委员会出版了《朱德选集》,改题为《回忆我的母亲》。

溺死( ) 私塾( ) 劳碌( )

和蔼( ) 迁徙( ) 佃农( )

管束( ) 祖籍( ) 慰勉( )

韶关( ) 衙门( ) 外甥( )

周济( ) 不辍( ) 妯娌( )

为富不仁( )

nì

shú

lù

ǎi

xǐ

diàn

shù

jí

wèi miǎn

sháo

yá

shēnɡ

jì

chuò

zhóu li

rén

读准字音

济

( )人才济济

( )周济

强

( )勉强

( )强调

( )倔强

jì

jǐ

jiànɡ

qiánɡ

qiǎnɡ

辍 笔耕不辍

啜 啜泣

chuò

哀( )哀痛

衰( )衰败

衷( )衷心

āi

shuāi

zhōnɡ

周济:对穷困的人给予物质上的帮助。

慰勉:安慰勉励。

横蛮:即蛮横,指(态度)粗暴而不讲理。

不辍:不停。

妯娌:哥哥妻子和弟弟妻子的合称。

任劳任怨:做事不辞辛苦,不怕别人埋怨。

为富不仁:靠不正当手段发财致富的人没有好心肠。

支撑门户:勉强维持家庭。

理解词义

自读课文,完成如下任务:

1.朱德的母亲给朱德留下了怎样的印象?圈画出文中表现母亲性格和品质的词语。

2.本文可以划分为几个部分,请分别概括其大意。

点我放课文朗读

整体感知

朱德的母亲给朱德留下了怎样的印象?圈画出文中表现母亲性格和品质的词语。

勤劳俭朴

宽厚仁慈

坚强不屈

爱憎分明

支持革命

深明大义

……

第一部分(1):总写“我”怀着悲痛的心情回忆母亲勤劳的一生。

第二部分(2—13):具体展开来写母亲勤劳一生、爱憎分明和深明大义的特点,突出母亲对“我”的影响和支持。

第三部分(14—17):概括母亲对“我”的影响,表达“我”对母亲的感恩之情和纪念之意。

关于母亲的事件(经历) 表现母亲的性格品质

“整日劳碌着”,煮饭,种田,种菜,喂猪……

勤劳俭朴、任劳任怨、宽厚仁慈

被逼退佃、搬家,遭遇天灾

坚强不屈、爱憎分明

节衣缩食、借债供“我”读书

识大体、明事理

支持、慰勉“我”参加革命

深明大义

离开土地就不舒服,回家继续劳动

勤劳朴实

独立支持一家人的生活

勤俭持家

过着勤苦的农妇生活

理解、支持革命

年老仍不辍劳作

热爱劳动

再读课文,在文中圈点批注,说说母亲的性格与品质在文中是通过哪些事件表现出来的?并完成下列表格。

课文是怎样将这些琐碎的事件有序地组织为一个整体的?

作者小时候

整日劳碌着

1895—1900年前后

退佃、搬家和遭遇天灾

1905年

节衣缩食,借债供“我”读书

1908年

支持、慰勉“我”参加革命

1919年

离开土地就不舒服,回家继续劳动

1924—1927年

独立支持一家人的生活

1937年到去世

支持儿子事业,过着农妇生活

以时间为序,以母亲“勤劳一生”为线

在文章的第二部分,作者将母亲放在两个不同的背景中来写,请问:是哪两个不同的背景 试着找出关键句,并将这个部分再分成两个层次,然后说说,分这两个层次来写母亲,在表现人物形象特点上有什么区别。

(1)关键句:第8自然段的“但是灾难不因为中国农民的和平就不降临到他们身上”。这是一个过渡句,“但是”起转折作用,表示从一种环境背景转换到另一种环境背景。

(2)两个背景:一个是“我家是佃农”的贫苦家境,另一个是中国所面临的种种社会问题和“我”所经历的中国革命历程。

(3)人物的形象特征:第一层次,主要写母亲的勤劳和宽厚仁慈;第二个层次主要写母亲的爱憎分明和深明大义。两个层次都突出了母亲对“我”的影响。

作为“回忆性散文”,文章除了表现了母亲“勤劳一生”“爱憎分明”和“深明大义”的特点外,还写了母亲对“我”的影响。那么,母亲给了“我”哪些影响呢 请你浏览文章第 2-13自然段,摘录写母亲在行动上影响“我”的句子,然后说说母亲给了“我”怎样的影响。

(1)(第5段)我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。这个时期母亲教给我许多生产知识。

母亲教给“我”生产知识,以及与困难做斗争的经验。

(2)(第6段)我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。赶上丰年,才能缝上一些新衣服,衣服也是自己生产出来的。母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它“家织布”,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。

(3)(第8段)人手少了,又遇天灾,庄稼没收成,这是我家最悲惨的一次遭遇。母亲没有灰心,她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。

母亲面对困难的行为态度,教会“我”与困难做斗争的经验。

(4)(第7段)母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。

母亲培养了“我”勤劳俭朴的习惯和宽厚仁慈的品格

(5)(第8段)母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活。

母亲的启发使“我”以后走上了革命道路

(6)(第10段)我到云南后,从家信中知道,我母亲对我这一举动不但不反对,还给我许多慰勉。

(7)(第12段)母亲知道我所做的事业,她期望着中国民族解放的成功。她知道我们党的困难,依然在家里过着勤苦的农妇生活。

母亲爱憎分明、支持革命的态度,让“我”拥有了抗争的意识和革命的意志。

小 结

朱德母亲的言行、鼓励和支持,是朱德人生观、价值观和革命精神形成的重要基础。正因为朱德母亲对朱德所产生的巨大影响,才有了朱德的革命精神和革命意志;正因为如此,朱德母亲逝世后,1944年4月10日,延安各界为朱德母亲举行了隆重的追悼大会,中共中央的挽联是“八路功勋大孝为国,一生劳动吾党之光”,毛泽东同志的挽联是“为母当学民族英雄贤母,斯人无愧劳动阶级完人”。

对“我”产生巨大影响的母亲逝世了,“我”怀着怎样的情感态度呢 请朗读文章的第 14至17自然段,体会“我”的情感和议论抒情的作用。

情感态度:感谢母亲;无法补救的哀痛;尽忠民族和人民以报答母亲;祈愿母亲安息。

作用:抒发了母亲逝世后的哀痛心情,表达了感谢和感恩之情;点明了文章的回忆性质和纪念目的;升华了主题,将纪念母亲之情升华为尽忠民族和人民之义。

作者在记叙事情的同时,穿插了精当的议论。找出文中议论性的语句,联系上下文,理解它们的含义并体会其作用。

1.“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”

这句中饱含母亲的无限辛酸,更有作者对母亲的理解和体谅。

2.“母亲是个好劳动。”

总领第4段,强调母亲的勤劳能干,随后叙述了母亲日常要做的许多事情。

3.“母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。”

这是对母亲任劳任怨、宽厚仁慈的评价。

4.“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。”

这是一句总括性的评价,呼应开头,也表明至此段结束了对往事的回忆。

5.“在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。”

这一句议论,呼应前文的记叙——母亲教“我”生产的知识,同情革命、支持革命,让“我”养成革命的意志,是“我”为什么感谢母亲的重要原因。

6.“母家是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”

母亲勤苦一生,任劳任怨,反抗地主豪绅的欺压,坚强不屈,母亲就是一位普普通通的农妇,她是“平凡的”,但正是像母亲这样的千百万劳动人民,融汇成革命的洪流,推动着历史的发展,为我们的民族做出了不可磨灭的贡献,中国的现在、未来都将是劳动人民的。这句议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融会在一起。

课文语言平实如话,字里行间饱含深情。细读下列语句,体会其中蕴含的情感。

1.母亲这样地整日劳碌着。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动:“天不亮就起床”“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”。“整日”,说明从早到晚,没有一丝空闲,每日如此,没有一点儿例外。作者对母亲,是敬重而又心疼的。

2.这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。

“看也不看”“有滋味”,两相对比,既表现出作者对地主家穷奢生活的蔑视,也突出了母亲的善持家务、聪慧能干,表达了对母亲的怀念。

3.母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

“我”参加了革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断。这一句感情强烈,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深刻遗憾。

4.母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。

“一分钟”,母亲连如此短暂的休息时间都没有,她把全部的精力都投入到操持家务、照顾子女上。这一句表现出沉甸甸的思念和感恩之情。

很多作家都写过回忆母亲的文章,比如邹韬奋《我的母亲》、老舍《我的母亲》等。观看以下两个视频,试着对比不同笔下的母亲形象、文章写作手法、作品的语言风格等方面个有什么不同。

文章

母亲形象

写作手法

语言风格

朱德《回忆我的母亲》

邹韬奋《我的母亲》

老舍《我的母亲》

勤劳一生,宽厚仁慈,反抗压迫,坚强不屈,深明大义,同情贫苦人民,支持革命,有着朴素的阶级意识。

勤劳俭朴、善良真诚、宽厚隐忍、坚韧刚强。

善良、有同情心,对子女无比慈爱,督促子女学习,具有奉献精神。

抓住人物本质特征,通过典型事例表现人物形象,通过议论深化主题。

截取作者记忆中最典型的几段经历来写母亲。

通过记叙母亲的身世、经历、性格及遭遇来刻画母亲形象,多处运用描写,尤其是白描的写作手法,也有不少对细节的特写。

语言质朴,直白坦诚,褒贬分明。

质朴无华中蕴含深情。

采用口语与书面语相结合的形式,流畅朴素,凝练含蓄,富有表现力。

朱德把这份小小的对母亲的爱升华到对中国千百万劳动人民的爱,升华到对整个民族的爱,升华到党的爱,于是这份爱便成了永恒的大爱。

小 结

板书设计

回忆我的母亲

母亲

勤劳简朴

朱德

感恩怀念

语言质朴 夹叙夹议

一、文章开头即说:“我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。”阅读课文,想一想:母亲的“勤劳”是通过哪些事例体现出来的?从文中还可以看出母亲具有怎样的品格?

第一个层面,是在贫苦的家境中表现母亲的品质:

母亲含辛茹苦地养育子女、支撑家庭;

母亲每日辛勤地劳动;

“我”帮助母亲劳作,母亲教“我”生产知识;

母亲用自己的聪明勤劳,维系着一家人的吃穿用度;

母亲在家庭中任劳任怨,待人和蔼,宽厚仁慈。

课后习题

第二个层面,是在更广阔的社会背景下叙述具体事例,凸显母亲形象:

母亲对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感;

父母亲节衣缩食培养“我”读书;

母亲支持“我”参加新军和同盟会;

母亲离不开土地,习惯劳作;

母亲支持“我”的事业,一直过着勤苦的农妇生活;

母亲直到老年,仍热爱劳动。

这些事例,表现出母亲勤劳吃苦、俭朴能干,任劳任怨、宽厚仁慈,爱憎分明,有远见、识大体,同情革命、支持革命等优秀品质。母亲既是一位普通的农妇,又是伟大人民中的一员。

二、作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文具体内容,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益。

作者反复写“我应该感谢母亲”,表达了对母亲的真挚深沉的爱以及无比怀念的情感。母亲用她“勤劳”的一生,用她的言传身教,给予“我”启示和鼓励,这是“我”人生的宝贵财富:母亲勤劳吃苦,“我”从小耳濡目染,帮她劳作,拥有一个强健的身体;母亲任劳任怨,直到生命的终结,依然热爱劳作,教“我”养成勤劳的习惯,也教给“我”生产的知识;母亲聪明能干,教会“我”与困难做斗争的经验;母亲对地主劣绅的反抗,对“我”走上革命道路的坚定支持,让“我”拥有了革命的意志。

三、作者在记叙事情的同时,穿插了精当的议论。找出文中议论性的语句,联系上下文,理解它们的含义并体会其作用。

文章的一大写作特点就是夹叙夹议,以记叙为主,其间穿插着若干议论性语句。

1.“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”这句中饱含母亲的无限辛酸,更有作者对母亲的理解和体谅。

2.“母亲是个好劳动。”总领第4段,强调母亲的勤劳能干,随后叙述了母亲日常要做的许多事情。

3.“母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。”这是对母亲任劳任怨、宽厚仁慈的评价。

4.“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。”一句总括性的评价,呼应开头,也表明至此段结束了对往事的回忆。

5.“在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。”这一句议论,呼应前文的记叙——母亲教“我”生产的知识,同情革命、支持革命,让“我”养成革命的意志,是“我”为什么感谢母亲的重要原因。

6.“母家是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”母亲勤苦一生,任劳任怨,反抗地主豪绅的欺压,坚强不屈,母亲就是一位普普通通的农妇,她是“平凡的”,但正是像母亲这样的千百万劳动人民,融汇成革命的洪流,推动着历史的发展,为我们的民族做出了不可磨灭的贡献,中国的现在、未来都将是劳动人民的。这句议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融会在一起。

四、课文语言平实如话,字里行间饱含深情。细读下列语句,体会其中蕴含的情感。

1.母亲这样地整日劳碌着。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动:“天不亮就起床”“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”。“整日”,说明从早到晚,没有一丝空闲,每日如此,没有一点儿例外。作者对母亲,是敬重而又心疼的。

2.这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。

“看也不看”“有滋味”,两相对比,既表现出作者对地主家穷奢生活的蔑视,也突出了母亲的善持家务、聪慧能干,表达了对母亲的怀念。

3.母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

“我”参加了革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断。这一句感情强烈,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深刻遗憾。

4.母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。

“一分钟”,母亲连如此短暂的休息时间都没有,她把全部的精力都投入到操持家务、照顾子女上。这一句表现出沉甸甸的思念和感恩之情。

五、很多作家都写过回忆母亲的文章,比如邹韬奋《我的母亲》、老舍《我的母亲》等。找来进行比较阅读,看看不同作者笔下的母亲形象、文章的写作手法、作品的语言风格等方面各有什么不同。

一、母亲形象

1.朱德笔下的母亲,勤劳一生,宽厚仁慈,反抗压迫,坚强不屈、深明大义,同情支持革命,有着朴素的阶级意识。

2.皱韬奋笔下的母亲,是一位善良、有同情心,对子女无比慈爱、督促子女学习、具有奉献精神而又早逝的母亲。

3.老舍笔下的母亲,是一位勤劳俭朴、善良真诚、宽厚隐忍、坚韧刚强的母亲。

二、写作手法

1.朱德《回忆我的母亲》抓住人物本质特征,通过典型事例表现人物形象,通过议论深化主题。

2.邹韬奋《我的母亲》截取自己记忆中最典型的几段经历来写母亲。

3.老舍《我的母亲》通过记叙母亲一生的身世、经历、性格及遭遇来刻画母亲形象,多处运用描写,尤其是白描的写作手法,也有不少对细节的特写。

三、语言风格

1.朱德《回忆我的母亲》质朴无华中蕴含深情。

2.邹韬奋《我的母亲》语言质朴,直白坦诚,褒贬分明。

3.老舍《我的母亲》采用口语与书面语相结合的形式,流畅朴素,凝炼含蓄,富有表现力。

谢谢聆听

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首