4 古代诗歌四首--天净沙·秋思 课件

文档属性

| 名称 | 4 古代诗歌四首--天净沙·秋思 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 216.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 11:12:25 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

天净沙秋思

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

马致远

作者

马致远(约1251年-约1321年),字千里,晚号东篱 ,大都(今北京)人, 原籍河北省东光县马祠堂村,著名戏曲家、杂剧家,散曲家,被后人誉为"马神仙",还有"曲状元"之称,与关汉卿、郑光祖、白朴并称"元曲四大家",作品《天净沙·秋思》被称为秋思之祖。

他在年轻时写诗曾献上龙楼,热衷过进取功名,但未能实现。 马致远与关汉卿、白朴相近而稍晚,青年时期仕途坎坷,晚年不满时政,隐居田园,以衔杯击缶自娱,病逝于泰定元年(1322年)以后,死后葬于祖莹。

马致远所作杂剧今知有30种,《汉宫秋》是其代表作,散曲110多首,有辑本《东篱乐府》。

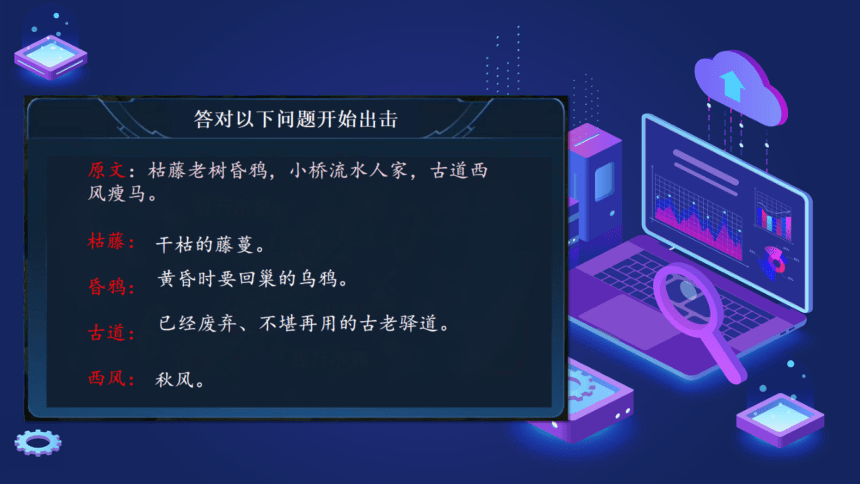

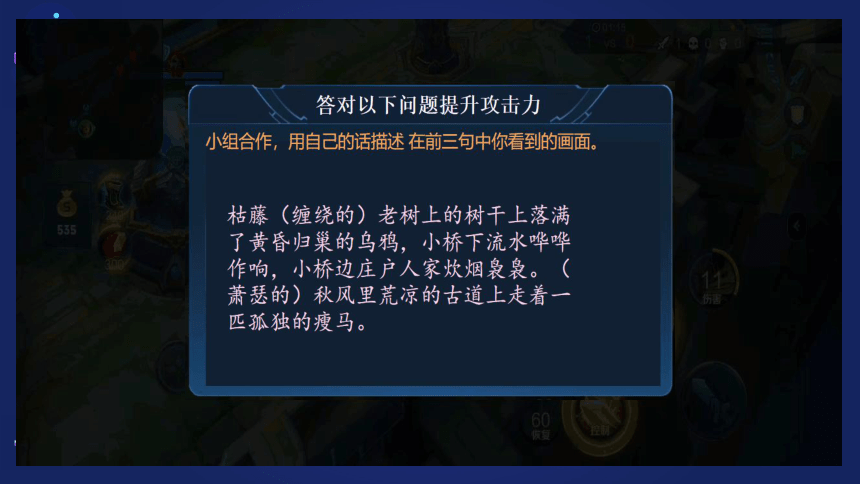

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

枯藤缠绕着老树,树枝上栖息着黄昏时归巢的乌鸦;小桥下,流水潺潺,旁边有几户人家。在古老荒凉的道路上,秋风萧瑟,一匹疲惫的瘦马驮着我前行。

夕阳西下,断肠人在天涯。

夕阳西下,断肠人在天涯。

一起挑战王者归来

断肠人在天涯

小桥

枯藤

流水

老树

人家

昏鸦

元代,蒙古统治者压迫汉人,歧视士人,知识分子穷困潦倒,流离失所。

作为汉人,马致远在青壮年时,积极进取,一心寻求功名,在外漂泊二十多年,终于博取一官职。为官后又屡遭挤压,在经历苦闷挣扎之后,人到晚年,罢官隐居。

作为文人,马致远经历了仕进与退隐歧路上彷徨挣扎,对官场的厌倦与疏离,对自然田园醉心向往的心灵之旅。

后两行才点明在夕阳下环境中的游子,显得何等孤凄悲凉。

这篇作品在布局上有一个显著的特点:前三行全是写景,用名词构成一幅凄切恸(tòng)人的图画。

感受曲境

“枯” “老” “昏” “古” “西” “瘦”等词语的色彩情调都贴切的衬托出天涯游子的思绪。

意象的有序性

对比手法

这首小令之所以获得如此高的赞誉,一方面是由于它描绘了一幅绝妙的深秋晚景图,真切地表现出天涯沦落人的孤寂愁苦之情,情调虽然低沉,但却反映了当时沉闷的时代气氛,具有一定的社会意义。另一方面,更主要的是它有很高的艺术成就。比较明显的特点是: 运用了对比。

夕阳西下,

断肠人在天涯

壹

古道西风瘦马

贰

小桥流水人家

叁

枯藤老树昏鸦

肆

断肠

借景抒情

酸楚-背井离乡 叹息-身世艰辛 感伤-前途无望 凄苦-旅途奔波 悲凉-人生苦短

全篇可以分为两个层次:

枯藤 老树第一层次 (前三句) 作者用昏鸦 小桥 、流水 人家 古道、西风 瘦马九种景物巧妙组合,构成了一幅深秋晚景图,极力渲染悲凉气氛,寓情于景,表现天涯游子的惆怅之情。

前三句全属写景,但又句句写出游子的客愁和乡思。

“枯藤”一句写秋末之景,干枯的老藤,苍老的树木,乌鸦哀鸣,渲染出一种萧瑟荒凉的意境,含蓄地表示出无家可归之意。

“小桥”一句推出一幅幽雅恬静的画面,与前句形成鲜明的对照,更加引动游子的乡思。

“古道”一句写古道荒凉,西风骤起,马也因长途跋涉而累瘦了,从侧面反映出游子在客途中的孤苦寂寞的心情。

一半写意

第二层次(四、五句)“夕阳西下”进一步点明时间。“断肠人在天涯”是点晴之笔,点明了人物,道出了游子的情怀:游子远离家乡,孤独漂泊,秋景苍凉,时近黄昏,怎不叫人痛断肝肠呢!前四句写景,极力渲染悲凉气氛,均系为此作铺垫。

课堂小甜点

白朴这首小令《天净沙·秋》与马致远的《天净沙·秋思》,无论写法还是构成的意境都有相似之处。此曲题目虽为“秋”,并且写尽秋意,却找不着一个“秋”字。 此曲开篇先绘出了一幅秋日黄昏图,营造出一种宁静、寂寥的氛围,再以名词并列组合的形式,选取典型的秋天景物,由远及近,描绘出一幅色彩绚丽的秋景图。秋景也由先前的萧瑟、寂寥变为明朗、清丽了。

这首小令,只五句二十八个字,篇幅虽短,却以神来之笔描绘出了一幅绝妙的秋景图。前三句着力渲染出一派深秋凄凉之景。黄昏时:如血的残霞映照着一座孤零零的小村庄,夕阳淡淡的炊烟袅袅,几只归巢的寒鸦,静静的站立在老树枝头,忽然,一只哀鸣的孤鸿,在人边晚霞影里远远的飞翔,而后两句,作者却将笔锋一转,写到:青山静静、绿水悠悠,白草绵绵,红叶片片,黄花朵朵,在暮色中,这些明丽的色彩,为这萧杀的气氛平添了许多生机活力。一扫前人一悲到底的俗套。

下节课见!

天净沙秋思

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

马致远

作者

马致远(约1251年-约1321年),字千里,晚号东篱 ,大都(今北京)人, 原籍河北省东光县马祠堂村,著名戏曲家、杂剧家,散曲家,被后人誉为"马神仙",还有"曲状元"之称,与关汉卿、郑光祖、白朴并称"元曲四大家",作品《天净沙·秋思》被称为秋思之祖。

他在年轻时写诗曾献上龙楼,热衷过进取功名,但未能实现。 马致远与关汉卿、白朴相近而稍晚,青年时期仕途坎坷,晚年不满时政,隐居田园,以衔杯击缶自娱,病逝于泰定元年(1322年)以后,死后葬于祖莹。

马致远所作杂剧今知有30种,《汉宫秋》是其代表作,散曲110多首,有辑本《东篱乐府》。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

枯藤缠绕着老树,树枝上栖息着黄昏时归巢的乌鸦;小桥下,流水潺潺,旁边有几户人家。在古老荒凉的道路上,秋风萧瑟,一匹疲惫的瘦马驮着我前行。

夕阳西下,断肠人在天涯。

夕阳西下,断肠人在天涯。

一起挑战王者归来

断肠人在天涯

小桥

枯藤

流水

老树

人家

昏鸦

元代,蒙古统治者压迫汉人,歧视士人,知识分子穷困潦倒,流离失所。

作为汉人,马致远在青壮年时,积极进取,一心寻求功名,在外漂泊二十多年,终于博取一官职。为官后又屡遭挤压,在经历苦闷挣扎之后,人到晚年,罢官隐居。

作为文人,马致远经历了仕进与退隐歧路上彷徨挣扎,对官场的厌倦与疏离,对自然田园醉心向往的心灵之旅。

后两行才点明在夕阳下环境中的游子,显得何等孤凄悲凉。

这篇作品在布局上有一个显著的特点:前三行全是写景,用名词构成一幅凄切恸(tòng)人的图画。

感受曲境

“枯” “老” “昏” “古” “西” “瘦”等词语的色彩情调都贴切的衬托出天涯游子的思绪。

意象的有序性

对比手法

这首小令之所以获得如此高的赞誉,一方面是由于它描绘了一幅绝妙的深秋晚景图,真切地表现出天涯沦落人的孤寂愁苦之情,情调虽然低沉,但却反映了当时沉闷的时代气氛,具有一定的社会意义。另一方面,更主要的是它有很高的艺术成就。比较明显的特点是: 运用了对比。

夕阳西下,

断肠人在天涯

壹

古道西风瘦马

贰

小桥流水人家

叁

枯藤老树昏鸦

肆

断肠

借景抒情

酸楚-背井离乡 叹息-身世艰辛 感伤-前途无望 凄苦-旅途奔波 悲凉-人生苦短

全篇可以分为两个层次:

枯藤 老树第一层次 (前三句) 作者用昏鸦 小桥 、流水 人家 古道、西风 瘦马九种景物巧妙组合,构成了一幅深秋晚景图,极力渲染悲凉气氛,寓情于景,表现天涯游子的惆怅之情。

前三句全属写景,但又句句写出游子的客愁和乡思。

“枯藤”一句写秋末之景,干枯的老藤,苍老的树木,乌鸦哀鸣,渲染出一种萧瑟荒凉的意境,含蓄地表示出无家可归之意。

“小桥”一句推出一幅幽雅恬静的画面,与前句形成鲜明的对照,更加引动游子的乡思。

“古道”一句写古道荒凉,西风骤起,马也因长途跋涉而累瘦了,从侧面反映出游子在客途中的孤苦寂寞的心情。

一半写意

第二层次(四、五句)“夕阳西下”进一步点明时间。“断肠人在天涯”是点晴之笔,点明了人物,道出了游子的情怀:游子远离家乡,孤独漂泊,秋景苍凉,时近黄昏,怎不叫人痛断肝肠呢!前四句写景,极力渲染悲凉气氛,均系为此作铺垫。

课堂小甜点

白朴这首小令《天净沙·秋》与马致远的《天净沙·秋思》,无论写法还是构成的意境都有相似之处。此曲题目虽为“秋”,并且写尽秋意,却找不着一个“秋”字。 此曲开篇先绘出了一幅秋日黄昏图,营造出一种宁静、寂寥的氛围,再以名词并列组合的形式,选取典型的秋天景物,由远及近,描绘出一幅色彩绚丽的秋景图。秋景也由先前的萧瑟、寂寥变为明朗、清丽了。

这首小令,只五句二十八个字,篇幅虽短,却以神来之笔描绘出了一幅绝妙的秋景图。前三句着力渲染出一派深秋凄凉之景。黄昏时:如血的残霞映照着一座孤零零的小村庄,夕阳淡淡的炊烟袅袅,几只归巢的寒鸦,静静的站立在老树枝头,忽然,一只哀鸣的孤鸿,在人边晚霞影里远远的飞翔,而后两句,作者却将笔锋一转,写到:青山静静、绿水悠悠,白草绵绵,红叶片片,黄花朵朵,在暮色中,这些明丽的色彩,为这萧杀的气氛平添了许多生机活力。一扫前人一悲到底的俗套。

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首