高中语文统编版必修上册15.《我与地坛(节选)》(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册15.《我与地坛(节选)》(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 06:09:49 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

乡土中国

史铁生

第一课时

Man is a reed that thinks.

人是一根能思想的苇草。

——帕斯卡尔

人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西,但他是一根能思想的苇草。用不着整个宇宙都拿起武器来才能毁灭他,一口气、一滴水就足以致他死命了。然而,纵使宇宙毁灭了他,人却仍然要比致他于死命的东西高贵得多,因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的优势,而宇宙对此却是一无所知。

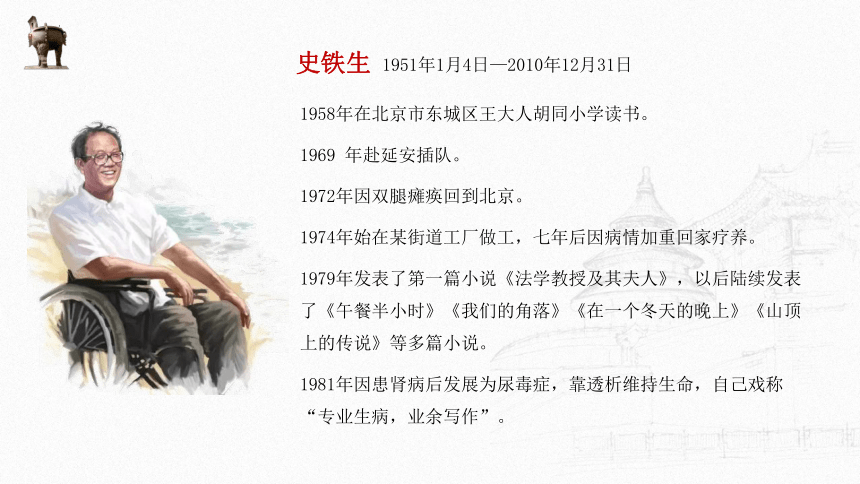

1958年在北京市东城区王大人胡同小学读书。

1969 年赴延安插队。

1972年因双腿瘫痪回到北京。

1974年始在某街道工厂做工,七年后因病情加重回家疗养。

1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《午餐半小时》《我们的角落》《在一个冬天的晚上》《山顶上的传说》等多篇小说。

1981年因患肾病后发展为尿毒症,靠透析维持生命,自己戏称“专业生病,业余写作”。

史铁生

1951年1月4日—2010年12月31日

任务一:默读课文第一部分,标注段落序号,思考如下问题(5min)

(1)与地坛相遇时,“我”是一个什么样的“我”?(总结“我”的特点)

(2)与“我”相遇时,地坛是一个什么样的地坛?(总结“地坛”的特点)

※学法指导:勾画重要句子,圈出关键词,批注想法。

开端:走进地坛

与地坛相遇时,“我”是一个什么样的“我”?

活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。

开端:走进地坛

与“我”相遇时,地坛是一个什么样的地坛?

开端:走进地坛

地坛的正式名称叫作“方泽坛”,是明清皇帝祭地之坛,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。始建时,坛外辟有护坛一千四百七十六亩,坛内总面积六百四十亩。一九四九年后,经过修葺开放,称“地坛公园”。“文革”期间因遭毁弃及疏于管理而荒芜。

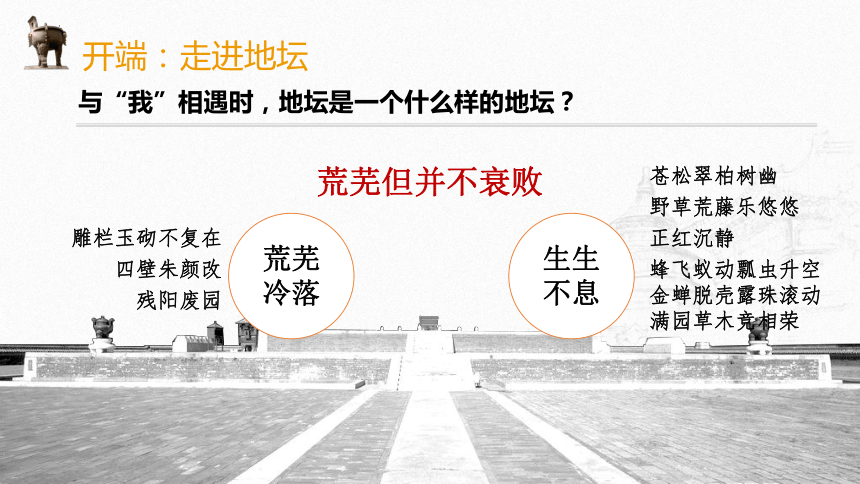

与“我”相遇时,地坛是一个什么样的地坛?

荒芜冷落

生生不息

雕栏玉砌不复在

四壁朱颜改

残阳废园

苍松翠柏树幽

野草荒藤乐悠悠

正红沉静

蜂飞蚁动瓢虫升空金蝉脱壳露珠滚动满园草木竞相荣

荒芜但并不衰败

开端:走进地坛

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

开端:走进地坛

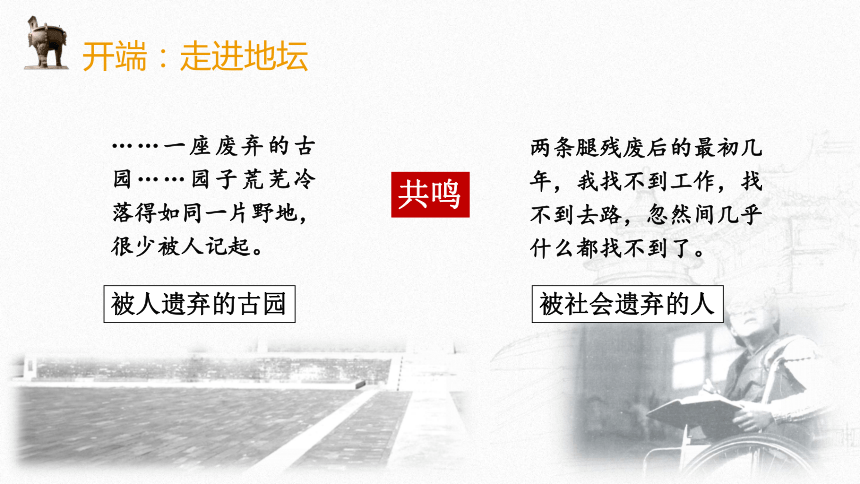

……一座废弃的古园……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

共鸣

开端:走进地坛

了解:亲近地坛

※学法指导:

任选课文的一个片段进行品读和赏析。

地坛给了我 +我从文中 看出来+具体解释

任务二:再读第一部分,地坛到底都给了“我”什么,可以这么长久地吸引着“我”?(小组讨论5min)

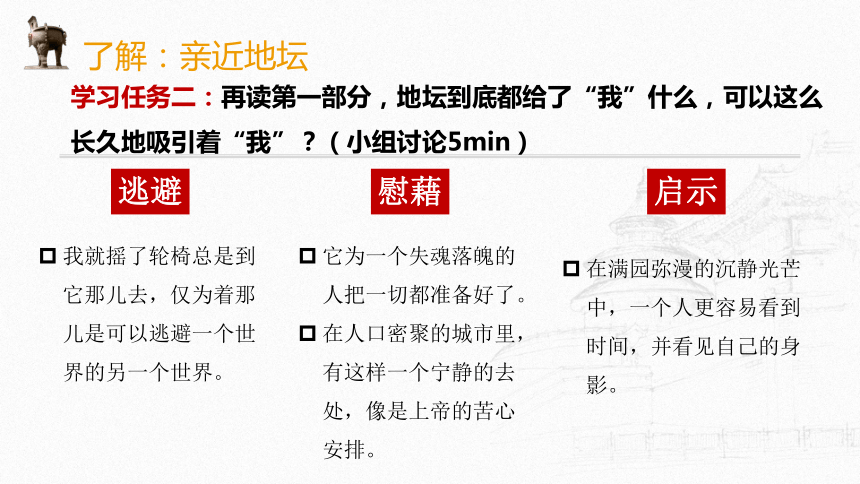

慰藉

了解:亲近地坛

逃避

我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。

启示

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

学习任务二:再读第一部分,地坛到底都给了“我”什么,可以这么长久地吸引着“我”?(小组讨论5min)

何时死

为何生

死是一件不必急于求成的事

死是一个必然会降临的节日

怎样活

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实

剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事

了解:亲近地坛

学习任务三:读第6、7段,地坛有没有解决“我”遇到的问题呢

地坛___________我

我___________地坛

慰藉

走进

结语:我与地坛

15年前,

地坛___________我

我___________地坛

15年后,

启发

对话

写作任务:根据本节课所学填空,完成总结。

“地坛离我家很近,或者说我家离地坛很近。”

15年前,地坛是离“我”家很近的一个园子,是除家之外的另一个去处;

15年后,地坛是“我” 的精神家园,是“我”生命的另一个中心。

结语:我与地坛

“地坛离我家很近,或者说我家离地坛很近。”

你是否也有自己的“地坛”,自己的精神家园?写一段文字描绘其中的风景,若能融情于景更好,字数不限。

作业

乡土中国

史铁生

第二课时

史铁生

_______________的我与___________________地坛

走进地坛

残废

荒芜冷落

_______________的我与___________________地坛

亲近地坛

残废并不颓废

荒芜并不衰败

回顾

我与母亲

在史铁生的生命长河里,苦难曾掀起巨浪,好在有地坛的启示,他涉过险滩到达生命的彼岸;但该走一条怎样的人生之路,并不是史铁生一下子就参悟透了的,它是以一个人的苦难甚至生命为代价的。

送

忧

找

回

悄悄转身

文中写了母亲的几种行动?

我与母亲

知道

母亲送我时心情是怎样的

我与母亲

送

关心与不放心。母亲是理解我的,她想让我出去散散心,但又怕我想不开,这种矛盾和极度不安的心理纠结着她,以致“对我的回来竟一时没有反应。”

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

有一回我摇车出了小院;想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想。

我与母亲

忧

当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求。我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里--那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过:“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。

我与母亲

找

找不到时则茫然而急迫,担心我会出事;找到后就悄悄的离开。为什么离开

母亲找到我时就悄悄的离开,因为母亲理解我,知道我需要一个人静一静,只要我还好好的就行了,看到我还好好的活着,她就放心了,这是“一个母亲最低限度的祈求”。

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回她没有找到我。

回

悄悄转身

我与母亲

知道

母亲“知道”

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟……母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。

我“不知道”

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她--但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。(《秋天的怀念》)

送

忧

找

回

悄悄转身

我与母亲

知道

心理矛盾

理智而深沉的母爱

在我的记忆中,这是一个________的母亲。理由是: ________

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

概括母亲的形象:

我与母亲

母亲希望我找到的那条路是什么

母亲没有说,但作者却感悟到了。

“只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。”

面对艰难的命运,要有坚忍的意志,要能用爱去面对一切苦难,要坚强的活下去。

我与母亲

两个部分,一写地坛,一写母亲,二者究竟有什么关联?

地坛的形象与母亲的形象合二为一:厚重、博大、宽容、隐忍。

二者都对作者生活下去起了很大作用,一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。

她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

我与母亲

我

母亲

精神支柱

地坛

精神家园

自然

亲情

我与母亲

“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”

地坛、“我”、母亲的人生历程交织在一起。母亲的“活法”解答了人应该怎样生活、怎样面对命运、怎样面对苦难的问题。

结语

乡土中国

史铁生

第一课时

Man is a reed that thinks.

人是一根能思想的苇草。

——帕斯卡尔

人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西,但他是一根能思想的苇草。用不着整个宇宙都拿起武器来才能毁灭他,一口气、一滴水就足以致他死命了。然而,纵使宇宙毁灭了他,人却仍然要比致他于死命的东西高贵得多,因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的优势,而宇宙对此却是一无所知。

1958年在北京市东城区王大人胡同小学读书。

1969 年赴延安插队。

1972年因双腿瘫痪回到北京。

1974年始在某街道工厂做工,七年后因病情加重回家疗养。

1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《午餐半小时》《我们的角落》《在一个冬天的晚上》《山顶上的传说》等多篇小说。

1981年因患肾病后发展为尿毒症,靠透析维持生命,自己戏称“专业生病,业余写作”。

史铁生

1951年1月4日—2010年12月31日

任务一:默读课文第一部分,标注段落序号,思考如下问题(5min)

(1)与地坛相遇时,“我”是一个什么样的“我”?(总结“我”的特点)

(2)与“我”相遇时,地坛是一个什么样的地坛?(总结“地坛”的特点)

※学法指导:勾画重要句子,圈出关键词,批注想法。

开端:走进地坛

与地坛相遇时,“我”是一个什么样的“我”?

活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。

开端:走进地坛

与“我”相遇时,地坛是一个什么样的地坛?

开端:走进地坛

地坛的正式名称叫作“方泽坛”,是明清皇帝祭地之坛,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。始建时,坛外辟有护坛一千四百七十六亩,坛内总面积六百四十亩。一九四九年后,经过修葺开放,称“地坛公园”。“文革”期间因遭毁弃及疏于管理而荒芜。

与“我”相遇时,地坛是一个什么样的地坛?

荒芜冷落

生生不息

雕栏玉砌不复在

四壁朱颜改

残阳废园

苍松翠柏树幽

野草荒藤乐悠悠

正红沉静

蜂飞蚁动瓢虫升空金蝉脱壳露珠滚动满园草木竞相荣

荒芜但并不衰败

开端:走进地坛

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

开端:走进地坛

……一座废弃的古园……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

共鸣

开端:走进地坛

了解:亲近地坛

※学法指导:

任选课文的一个片段进行品读和赏析。

地坛给了我 +我从文中 看出来+具体解释

任务二:再读第一部分,地坛到底都给了“我”什么,可以这么长久地吸引着“我”?(小组讨论5min)

慰藉

了解:亲近地坛

逃避

我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。

启示

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

学习任务二:再读第一部分,地坛到底都给了“我”什么,可以这么长久地吸引着“我”?(小组讨论5min)

何时死

为何生

死是一件不必急于求成的事

死是一个必然会降临的节日

怎样活

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实

剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事

了解:亲近地坛

学习任务三:读第6、7段,地坛有没有解决“我”遇到的问题呢

地坛___________我

我___________地坛

慰藉

走进

结语:我与地坛

15年前,

地坛___________我

我___________地坛

15年后,

启发

对话

写作任务:根据本节课所学填空,完成总结。

“地坛离我家很近,或者说我家离地坛很近。”

15年前,地坛是离“我”家很近的一个园子,是除家之外的另一个去处;

15年后,地坛是“我” 的精神家园,是“我”生命的另一个中心。

结语:我与地坛

“地坛离我家很近,或者说我家离地坛很近。”

你是否也有自己的“地坛”,自己的精神家园?写一段文字描绘其中的风景,若能融情于景更好,字数不限。

作业

乡土中国

史铁生

第二课时

史铁生

_______________的我与___________________地坛

走进地坛

残废

荒芜冷落

_______________的我与___________________地坛

亲近地坛

残废并不颓废

荒芜并不衰败

回顾

我与母亲

在史铁生的生命长河里,苦难曾掀起巨浪,好在有地坛的启示,他涉过险滩到达生命的彼岸;但该走一条怎样的人生之路,并不是史铁生一下子就参悟透了的,它是以一个人的苦难甚至生命为代价的。

送

忧

找

回

悄悄转身

文中写了母亲的几种行动?

我与母亲

知道

母亲送我时心情是怎样的

我与母亲

送

关心与不放心。母亲是理解我的,她想让我出去散散心,但又怕我想不开,这种矛盾和极度不安的心理纠结着她,以致“对我的回来竟一时没有反应。”

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

有一回我摇车出了小院;想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想。

我与母亲

忧

当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求。我可以断定,以她的聪慧和坚忍,在那些空落的白天后的黑夜,在那不眠的黑夜后的白天,她思来想去最后准是对自己说:“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”在那段日子里--那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过:“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。

我与母亲

找

找不到时则茫然而急迫,担心我会出事;找到后就悄悄的离开。为什么离开

母亲找到我时就悄悄的离开,因为母亲理解我,知道我需要一个人静一静,只要我还好好的就行了,看到我还好好的活着,她就放心了,这是“一个母亲最低限度的祈求”。

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回她没有找到我。

回

悄悄转身

我与母亲

知道

母亲“知道”

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟……母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。

我“不知道”

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她--但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。(《秋天的怀念》)

送

忧

找

回

悄悄转身

我与母亲

知道

心理矛盾

理智而深沉的母爱

在我的记忆中,这是一个________的母亲。理由是: ________

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

概括母亲的形象:

我与母亲

母亲希望我找到的那条路是什么

母亲没有说,但作者却感悟到了。

“只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。”

面对艰难的命运,要有坚忍的意志,要能用爱去面对一切苦难,要坚强的活下去。

我与母亲

两个部分,一写地坛,一写母亲,二者究竟有什么关联?

地坛的形象与母亲的形象合二为一:厚重、博大、宽容、隐忍。

二者都对作者生活下去起了很大作用,一个让作者感悟生命应该乐观、坚强、豁达,一个用自己的言行让作者感受到爱并鼓起生活的勇气。

她们都是作者由自伤走向自强的精神源泉。地坛是史铁生获得生存的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是我的地坛,也是我和母亲的地坛。

我与母亲

我

母亲

精神支柱

地坛

精神家园

自然

亲情

我与母亲

“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”

地坛、“我”、母亲的人生历程交织在一起。母亲的“活法”解答了人应该怎样生活、怎样面对命运、怎样面对苦难的问题。

结语

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读