第13课 五四运动【教学设计】(表格式)

图片预览

文档简介

《第13课 五四运动》教学设计

设计思路

本课以该历史时段的重要人物陈独秀为线索,分为“寄望公理·终落空”“誓死力争·捍主权”“赤子之心·垂千古”三个部分,带领学生从这一近代重要历史人物视角再历五四,将历史的宏大叙事与个人亲身经历联系起来。第一部分“寄望公理·终落空”,通过情境设计从微观视角体验五四运动前夕时代背景下仲甫的所思所想,以仲甫之思映衬国人之情,由此让学生理解五四运动爆发原因。第二部分“誓死力争·捍主权”,立足单元、教材,勾连世界史与之前所学,让学生对理解五四运动爆发与其他史事的逻辑联系。同时通过时间轴,理解五四进程中的变化发展,看到仲甫为五四运动开展所做出的的努力。第三部分“赤子之心·垂千古”通过史料探究、讲练结合的形式让学生理解五四运动的性质与意义,并结合表格与时间轴对历史概念逐层解析,使学生深刻理解五四运动的开创性意义。

教学背景分析

教材内容分析 从单元内容看,本课内容起到承上启下的作用。本单元主要闸述近代中国从旧民主主义革命向新民主主义革命的过渡与发展。新文化运动解放了人们的思想,使知识分子开始如饥似渴地全面汲取西方文化包括马克思主义思想,为五四运动起了思想的宣传和铺垫的作用,而五四运动中工人阶级登上历史舞台,马克思主义进一步传播更为中国共产党的诞生提供了阶级和思想的基础。所以,五四运动作为革命面貌变化的开端,上承新文化运动,下启中国共产党的成立,有助于学生了解整个新民主主义革命进程。 学生情况分析 “五四”青年节众人皆知,大部分学生对于“五四运动”都有所耳闻。但是对整个事件的来龙去脉并不熟悉,尤其是对巴黎和会的背景比较生疏。所以在授课中要补充说明当时的国际背景,构建时空观念。对于八年级学生而言,“新民主主义革命”这一抽象的概念较难理解所以在教学中要先让学生知道“新民主主义革命”这一概念,在接下来讲《中国共产党的诞生》这一课时,再深化“新民主主义革命”这一概念到底“新”在哪里。同时他们有热情有朝气、有一定的历史知识的积累和判断是非的基本能力,应特别注意情感态度价值观的渗透,增强其历史使命感和责任感。

教学目标

总体目标:通过了解五四运动的基本史事,理解五四精神的内涵,认识五四运动是中国新民主主义革命的开端。 通过时间轴梳理与教师讲解,让学生了解五四运动爆发的时间、口号、经过等基本史实;(素养目标:时空观念、唯物史观) 结合史料和习题,通过讲练结合的形式,让学生掌握五四运动爆发的缘由和意义;(素养目标:史料实证) 结合五四传单、表格对比以及教材,让学生理解五四运动的特点与意义。(素养目标:历史解释) 通过陈独秀事迹、铁一校歌、视频等,让学生认识到五四运动孕育了爱国、进步、民主、科学的精神,五四精神的核心是伟大的爱国主义精神,青年学生应该继承和发扬五四精神,为中华民族振兴而努力奋斗。(素养目标:家国情怀)

教学重点和难点

教学重点 五四运动爆发的背景 教学难点 五四运动的性质、特点、影响、地位及五四精神内涵

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 文字材料 多媒体 (二)教学方法 教法:史料分析法 问题教学法 讲授法 学法;史料研读法 合作探究法 自主学习法

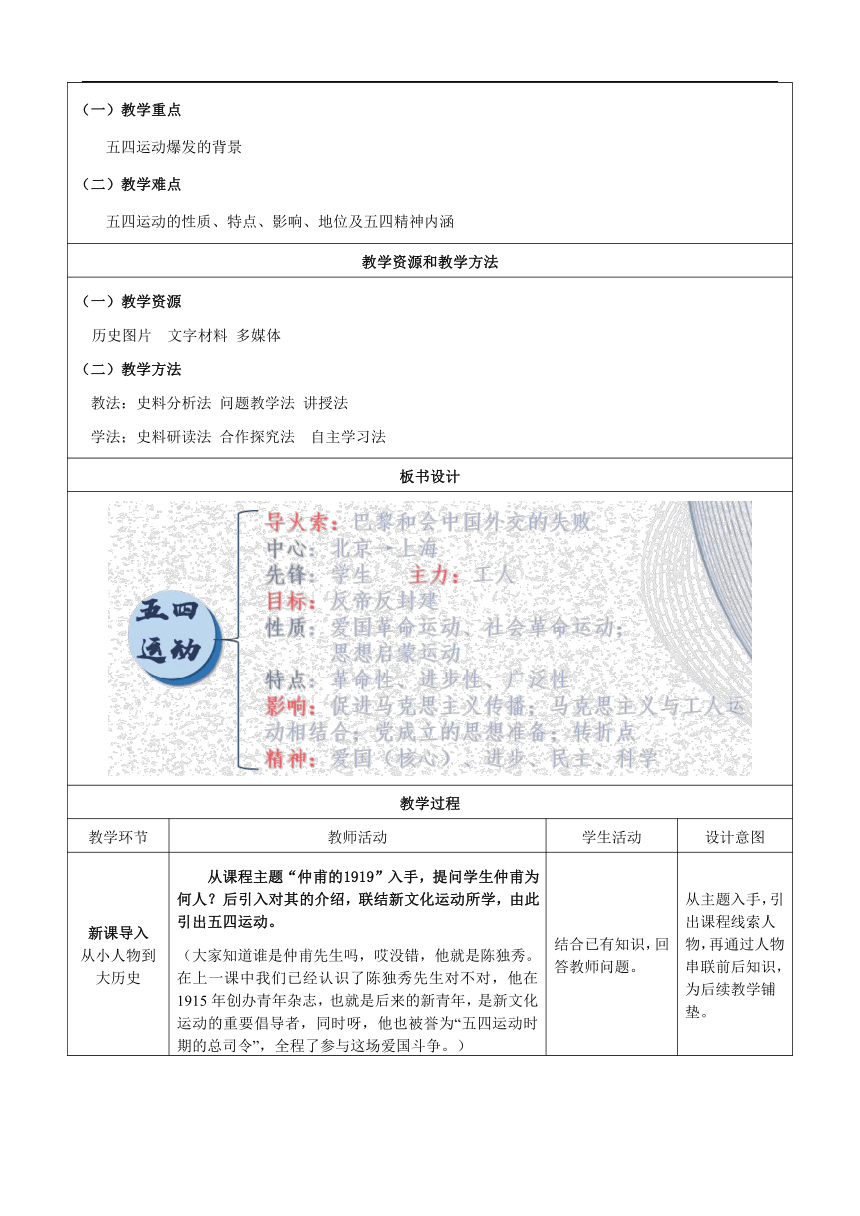

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 从小人物到大历史 从课程主题“仲甫的1919”入手,提问学生仲甫为何人?后引入对其的介绍,联结新文化运动所学,由此引出五四运动。 (大家知道谁是仲甫先生吗,哎没错,他就是陈独秀。在上一课中我们已经认识了陈独秀先生对不对,他在1915年创办青年杂志,也就是后来的新青年,是新文化运动的重要倡导者,同时呀,他也被誉为“五四运动时期的总司令”,全程了参与这场爱国斗争。) 结合已有知识,回答教师问题。 从主题入手,引出课程线索人物,再通过人物串联前后知识,为后续教学铺垫。

寄望公理 终落空 勾连世界史一战相关知识,简述战争缘由、战场和参战国、战争结果及巴黎和会的召开,介绍中国参战,派遣一战华工的史实。 (1914-1918年爆发了为重新瓜分世界和争夺全球霸权世界级战争——第一次世界大战。战场主要在欧洲。参战国分为两大阵营……面对“第一次世界大战”的爆发,中国也因多方原因加入到“协约国”阵营中去。北洋中国政府以工代兵,陆续派遣了14万非武装人员,供协约国成员调遣,他们被称做“一战华工”。这14万名华工……为协约国的胜利作出重要贡献。1919年安排战后秩序的巴黎和会在战胜国的喜悦中召开。) 以“公理”为线索,结合《每周评论》仲甫对巴黎会之厚望映射国人之情绪,简述仲甫如何对国际社会寄予希望。 (同样为作为战胜国的中国举国对巴黎和会寄予厚望。仲甫先生在《每周评论》中更是发出“公理战胜强权”的感召,其总结美国威尔逊演说提出两大主义,还称其为世界第一好人,对巴黎和会能够主持公道充满着期许。) 后体现政府层面的寄望公理,解析中国代表所提出的三项正义要求,联系之前所学知识,在温习旧知识的过程中为巴黎和会外交的失败的做铺垫。 (同时与会的中国代表在会议上提出了废除外国在华特权、取消二十一条、收回青岛主权的正义要求。废除外国在华特权主要是要求各国归还清政府时期割让的租借地和主权,废除各国实力范围。二十一条在第11课袁世凯复辟帝制这一子目有讲到,是日本政府以支持袁世凯称帝而提出的二十一条无理要求。而收回青岛主权是针对德国提出的。结合所学我们知道,在甲午中日战争后,各国掀起瓜分中国的狂潮,而德国则侵占了我国胶州湾地区作为其租借地,势力范围遍及山东。故而作为战胜国的我们对战败的德国提出收回青岛主权的主张。) 通过《觉醒年代》视频片段,呈现会议前国人和政府对和会寄予厚望,但国家命运惨遭摆布,山东主权拱手让人,让学生深刻体会到与会代表屡屡碰壁的无奈,求助威尔逊不成的愤慨,寄望公理最终的失落。 (下面我们一起通过这则视频来看看,最终我们中国的诉求是否得到应许,寄望公里是否有用呢?在视频中我看到各国列强对中国的要求视若无睹,还将德国在山东的特权转交给日本,当时的中国代表陆征祥就感慨:中国作为一个战胜国,不应该得到这样一个丧权辱国的条约。) 呈现《每周评论》仲甫对巴黎和会结果的评价,让学生认识到巴黎和会的实质,中国国际地位的实质,五四运动爆发的缘由。 (仲甫先生也在每周评论中愤慨不已,痛斥巴黎和会是五个强国秘密包办的,是几个强国的利益分赃,而威尔逊在其心中的形象也从世界第一好人变为了威大炮。中国提出的争议要求被列强悉数拒绝,中国以战胜国的身份蒙受了战败国的耻辱,这一消息传道国内,引起了中国人民的愤慨,轰轰烈烈的五四运动爆发了。) 了解相关知识,勾画笔记。 阅读史料,理解陈独秀的寄望公理。 联系温习旧有知识,理解政府层面的寄望公理。 观看视频,理解国人的寄望公理。 解读史料,结合仲甫、政府、国人寄望公理的落空,理解五四运动爆发的原因。 该小节内容勾连知识多而繁杂,涉及世界史和前面课程内容,故对一战爆发、二十一条、青岛问题等内容进行适当解析回顾,帮助学生实现新旧知识的联结。 结合史料《每周评论》与《觉醒年代》视频,呈现巴黎和会前后国人(仲甫)和政府对“公理”所持态度的转变,传达将国家命运寄于他人无用,救国还需自强的理念。并让学生设身处地的感受国人寄望公理落空,以战胜国身份承受战败国结果的耻辱,理解五四运动爆发的根源,以此达成教学目标。 巩固前面所学。 掌握必备基础知识,培养历史逻辑与历史思维。

誓死力争 捍主权 通过时间轴的形式梳理五四运动历程,让学生朗读《晨报》当天的记载,提问其地点及学生活动具体表现。后提问全体学生五四运动口号、最能体现反帝反封性质的是哪一条?请同学解析理由。教师总结解释“外争主权,内除国贼”反帝反封内涵后,简述仲甫先生此时对五四运动的声援。 呈现陈独秀写给胡适的信件,提问一名学生,让其结合信件提炼学生活动路线。教师简述学生对卖国贼的惩治,结合陈独秀对曹陆章三人的讥讽,提问学生为何国人对三人怨恨如此之大?后结合课本注释进行解答。 (曹汝霖是订立二十一条时的外交次长,陆宗舆是订立二十一条的驻日公使,章宗祥是山东问题换文签字者。) 结合图片及史料,运用时间轴对五四学生运动过程进行梳理,体现学生运动不止,但政府不惟不理对待还日益严厉,同时陈独秀先生仍旧坚持声援学生,发表《研究室与监狱》对学生进行安抚。 引用《北京市民宣言》与觉醒年代剧照,描绘学生运动转入低潮后,陈独秀只身来到新世界游艺场宣传纲领,于顶楼将传单一洒而下的诗意举动,让学生深刻感受到文人为国家命途呐喊、不惧牢狱的精神。 结合图片叙述陈独秀与学生纷纷被捕的结果,引出五四运动中心的转移,结合《觉醒年代》李大钊长辛店演讲视频,让学生看到工人的觉醒。让学生自主比较五四运动变化,填写五四运动阶段表。 回答教师问题。梳理时间轴,适当笔记,记忆史实。 阅读教材,思考教师问题,勾画课本。 阅读史料,认识陈独秀的为五四运动所做之努力。 感触陈独秀精神。 结合课本和视频比较五四运动前后变化。 通过报纸、信件等史料,让学生结合史料对五四运动过程进行还原与思考,将学生运动转入低潮、陈独秀被捕的后果与工人罢工的胜利对比,映射出工人阶级的力量,标志工人阶级开始登上历史舞台,为后面学生理解五四地位奠定基础。 培养学生的家国情怀与爱国精神。 提升学生对比分析,归纳概括能力。

赤子之心 垂千古 引导学生结合五四运动传单对五四运动的性质进行小组探究,再引导学生从五四性质推导出五四运动具有广泛性、革命性、进步性的特点。 再以讲练结合的形式,通过习题教学五四影响这一知识点,让学生在学习新知的过程中,巩固学法。 结合表格引导学生自主阅读六十页注释,对新旧民主主义革命进行对比总结。在学生掌握新新旧民主主义概念后,结合五四运动标志无产阶级作为独立政治力量登上历史舞台,引出五四运动是新民主主义革命的开端这一教学重点。 播放铁一校歌,由“我们发扬五四精神,把科学高峰攀登”引出对五四精神内涵的探讨,引用陈独秀《五四运动的精神是什么?》阐释其对于五四精神的理解,引导学生对五四精神进行探讨。最后用习近平总书记讲话对五四精神内涵进行阐释。 以小组为单位讨论,解读史料,提取关键信息,解释五四运动的特点。 结合所学练习。 阅读课本注释,对比新旧民主主义革命。 结合校歌与史料,感悟五四精神。 结合教学重难点对五四性质进行详略处理,充分利用教材史料引导学生对五四性质进行探究,并结合性质推导出五四特点,便于学生理解,以此达成教学目标。 培养学生信息和解读史料的能力,客观理性辩证分析问题的能力 针对五四运动是新民主主义革命开端这一知识点,将知识点逐层解析,通过表格对比,让学生明晰新旧民主主义革命概念、内涵及区别。再由新旧民主主义革命区分标志为领导阶级不同,而五四运动标志物产阶级登上历史舞台,让学生理解这一知识点,以达成教学目标。 培养学生的五四精神。

课堂小结 结合板书(思维导图)对本节所学知识进行总结梳理,让学生明晰五四运动爆发原因、性质、影响和五四精神等教学重难点。以胶片的形式展示五四运动老照片作为学生的课后拓展。 总结,记笔记。 通过思维导图,回忆本课程知识,明晰脉络,巩固所学。

教学反思

本课教学内容既有生动的历史发展过程叙述,又有较难的历史概念和理论阐释,既有在重细节的微观叙事,又有纵横统揽的宏观表达。本课教学较好的将教科书所提供的教学资源与必要的拓展资源相结合,借助史料引领学生感知理解历史,能够结合史料恰当引导学生理解历史发展的内在逻辑,并从中自然而然地得出历史结论。但可加强本课教学内容与课本单元逻辑联系,从宏观视角引导学生看待历史的发生,理解历史的复杂性。

设计思路

本课以该历史时段的重要人物陈独秀为线索,分为“寄望公理·终落空”“誓死力争·捍主权”“赤子之心·垂千古”三个部分,带领学生从这一近代重要历史人物视角再历五四,将历史的宏大叙事与个人亲身经历联系起来。第一部分“寄望公理·终落空”,通过情境设计从微观视角体验五四运动前夕时代背景下仲甫的所思所想,以仲甫之思映衬国人之情,由此让学生理解五四运动爆发原因。第二部分“誓死力争·捍主权”,立足单元、教材,勾连世界史与之前所学,让学生对理解五四运动爆发与其他史事的逻辑联系。同时通过时间轴,理解五四进程中的变化发展,看到仲甫为五四运动开展所做出的的努力。第三部分“赤子之心·垂千古”通过史料探究、讲练结合的形式让学生理解五四运动的性质与意义,并结合表格与时间轴对历史概念逐层解析,使学生深刻理解五四运动的开创性意义。

教学背景分析

教材内容分析 从单元内容看,本课内容起到承上启下的作用。本单元主要闸述近代中国从旧民主主义革命向新民主主义革命的过渡与发展。新文化运动解放了人们的思想,使知识分子开始如饥似渴地全面汲取西方文化包括马克思主义思想,为五四运动起了思想的宣传和铺垫的作用,而五四运动中工人阶级登上历史舞台,马克思主义进一步传播更为中国共产党的诞生提供了阶级和思想的基础。所以,五四运动作为革命面貌变化的开端,上承新文化运动,下启中国共产党的成立,有助于学生了解整个新民主主义革命进程。 学生情况分析 “五四”青年节众人皆知,大部分学生对于“五四运动”都有所耳闻。但是对整个事件的来龙去脉并不熟悉,尤其是对巴黎和会的背景比较生疏。所以在授课中要补充说明当时的国际背景,构建时空观念。对于八年级学生而言,“新民主主义革命”这一抽象的概念较难理解所以在教学中要先让学生知道“新民主主义革命”这一概念,在接下来讲《中国共产党的诞生》这一课时,再深化“新民主主义革命”这一概念到底“新”在哪里。同时他们有热情有朝气、有一定的历史知识的积累和判断是非的基本能力,应特别注意情感态度价值观的渗透,增强其历史使命感和责任感。

教学目标

总体目标:通过了解五四运动的基本史事,理解五四精神的内涵,认识五四运动是中国新民主主义革命的开端。 通过时间轴梳理与教师讲解,让学生了解五四运动爆发的时间、口号、经过等基本史实;(素养目标:时空观念、唯物史观) 结合史料和习题,通过讲练结合的形式,让学生掌握五四运动爆发的缘由和意义;(素养目标:史料实证) 结合五四传单、表格对比以及教材,让学生理解五四运动的特点与意义。(素养目标:历史解释) 通过陈独秀事迹、铁一校歌、视频等,让学生认识到五四运动孕育了爱国、进步、民主、科学的精神,五四精神的核心是伟大的爱国主义精神,青年学生应该继承和发扬五四精神,为中华民族振兴而努力奋斗。(素养目标:家国情怀)

教学重点和难点

教学重点 五四运动爆发的背景 教学难点 五四运动的性质、特点、影响、地位及五四精神内涵

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 文字材料 多媒体 (二)教学方法 教法:史料分析法 问题教学法 讲授法 学法;史料研读法 合作探究法 自主学习法

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 从小人物到大历史 从课程主题“仲甫的1919”入手,提问学生仲甫为何人?后引入对其的介绍,联结新文化运动所学,由此引出五四运动。 (大家知道谁是仲甫先生吗,哎没错,他就是陈独秀。在上一课中我们已经认识了陈独秀先生对不对,他在1915年创办青年杂志,也就是后来的新青年,是新文化运动的重要倡导者,同时呀,他也被誉为“五四运动时期的总司令”,全程了参与这场爱国斗争。) 结合已有知识,回答教师问题。 从主题入手,引出课程线索人物,再通过人物串联前后知识,为后续教学铺垫。

寄望公理 终落空 勾连世界史一战相关知识,简述战争缘由、战场和参战国、战争结果及巴黎和会的召开,介绍中国参战,派遣一战华工的史实。 (1914-1918年爆发了为重新瓜分世界和争夺全球霸权世界级战争——第一次世界大战。战场主要在欧洲。参战国分为两大阵营……面对“第一次世界大战”的爆发,中国也因多方原因加入到“协约国”阵营中去。北洋中国政府以工代兵,陆续派遣了14万非武装人员,供协约国成员调遣,他们被称做“一战华工”。这14万名华工……为协约国的胜利作出重要贡献。1919年安排战后秩序的巴黎和会在战胜国的喜悦中召开。) 以“公理”为线索,结合《每周评论》仲甫对巴黎会之厚望映射国人之情绪,简述仲甫如何对国际社会寄予希望。 (同样为作为战胜国的中国举国对巴黎和会寄予厚望。仲甫先生在《每周评论》中更是发出“公理战胜强权”的感召,其总结美国威尔逊演说提出两大主义,还称其为世界第一好人,对巴黎和会能够主持公道充满着期许。) 后体现政府层面的寄望公理,解析中国代表所提出的三项正义要求,联系之前所学知识,在温习旧知识的过程中为巴黎和会外交的失败的做铺垫。 (同时与会的中国代表在会议上提出了废除外国在华特权、取消二十一条、收回青岛主权的正义要求。废除外国在华特权主要是要求各国归还清政府时期割让的租借地和主权,废除各国实力范围。二十一条在第11课袁世凯复辟帝制这一子目有讲到,是日本政府以支持袁世凯称帝而提出的二十一条无理要求。而收回青岛主权是针对德国提出的。结合所学我们知道,在甲午中日战争后,各国掀起瓜分中国的狂潮,而德国则侵占了我国胶州湾地区作为其租借地,势力范围遍及山东。故而作为战胜国的我们对战败的德国提出收回青岛主权的主张。) 通过《觉醒年代》视频片段,呈现会议前国人和政府对和会寄予厚望,但国家命运惨遭摆布,山东主权拱手让人,让学生深刻体会到与会代表屡屡碰壁的无奈,求助威尔逊不成的愤慨,寄望公理最终的失落。 (下面我们一起通过这则视频来看看,最终我们中国的诉求是否得到应许,寄望公里是否有用呢?在视频中我看到各国列强对中国的要求视若无睹,还将德国在山东的特权转交给日本,当时的中国代表陆征祥就感慨:中国作为一个战胜国,不应该得到这样一个丧权辱国的条约。) 呈现《每周评论》仲甫对巴黎和会结果的评价,让学生认识到巴黎和会的实质,中国国际地位的实质,五四运动爆发的缘由。 (仲甫先生也在每周评论中愤慨不已,痛斥巴黎和会是五个强国秘密包办的,是几个强国的利益分赃,而威尔逊在其心中的形象也从世界第一好人变为了威大炮。中国提出的争议要求被列强悉数拒绝,中国以战胜国的身份蒙受了战败国的耻辱,这一消息传道国内,引起了中国人民的愤慨,轰轰烈烈的五四运动爆发了。) 了解相关知识,勾画笔记。 阅读史料,理解陈独秀的寄望公理。 联系温习旧有知识,理解政府层面的寄望公理。 观看视频,理解国人的寄望公理。 解读史料,结合仲甫、政府、国人寄望公理的落空,理解五四运动爆发的原因。 该小节内容勾连知识多而繁杂,涉及世界史和前面课程内容,故对一战爆发、二十一条、青岛问题等内容进行适当解析回顾,帮助学生实现新旧知识的联结。 结合史料《每周评论》与《觉醒年代》视频,呈现巴黎和会前后国人(仲甫)和政府对“公理”所持态度的转变,传达将国家命运寄于他人无用,救国还需自强的理念。并让学生设身处地的感受国人寄望公理落空,以战胜国身份承受战败国结果的耻辱,理解五四运动爆发的根源,以此达成教学目标。 巩固前面所学。 掌握必备基础知识,培养历史逻辑与历史思维。

誓死力争 捍主权 通过时间轴的形式梳理五四运动历程,让学生朗读《晨报》当天的记载,提问其地点及学生活动具体表现。后提问全体学生五四运动口号、最能体现反帝反封性质的是哪一条?请同学解析理由。教师总结解释“外争主权,内除国贼”反帝反封内涵后,简述仲甫先生此时对五四运动的声援。 呈现陈独秀写给胡适的信件,提问一名学生,让其结合信件提炼学生活动路线。教师简述学生对卖国贼的惩治,结合陈独秀对曹陆章三人的讥讽,提问学生为何国人对三人怨恨如此之大?后结合课本注释进行解答。 (曹汝霖是订立二十一条时的外交次长,陆宗舆是订立二十一条的驻日公使,章宗祥是山东问题换文签字者。) 结合图片及史料,运用时间轴对五四学生运动过程进行梳理,体现学生运动不止,但政府不惟不理对待还日益严厉,同时陈独秀先生仍旧坚持声援学生,发表《研究室与监狱》对学生进行安抚。 引用《北京市民宣言》与觉醒年代剧照,描绘学生运动转入低潮后,陈独秀只身来到新世界游艺场宣传纲领,于顶楼将传单一洒而下的诗意举动,让学生深刻感受到文人为国家命途呐喊、不惧牢狱的精神。 结合图片叙述陈独秀与学生纷纷被捕的结果,引出五四运动中心的转移,结合《觉醒年代》李大钊长辛店演讲视频,让学生看到工人的觉醒。让学生自主比较五四运动变化,填写五四运动阶段表。 回答教师问题。梳理时间轴,适当笔记,记忆史实。 阅读教材,思考教师问题,勾画课本。 阅读史料,认识陈独秀的为五四运动所做之努力。 感触陈独秀精神。 结合课本和视频比较五四运动前后变化。 通过报纸、信件等史料,让学生结合史料对五四运动过程进行还原与思考,将学生运动转入低潮、陈独秀被捕的后果与工人罢工的胜利对比,映射出工人阶级的力量,标志工人阶级开始登上历史舞台,为后面学生理解五四地位奠定基础。 培养学生的家国情怀与爱国精神。 提升学生对比分析,归纳概括能力。

赤子之心 垂千古 引导学生结合五四运动传单对五四运动的性质进行小组探究,再引导学生从五四性质推导出五四运动具有广泛性、革命性、进步性的特点。 再以讲练结合的形式,通过习题教学五四影响这一知识点,让学生在学习新知的过程中,巩固学法。 结合表格引导学生自主阅读六十页注释,对新旧民主主义革命进行对比总结。在学生掌握新新旧民主主义概念后,结合五四运动标志无产阶级作为独立政治力量登上历史舞台,引出五四运动是新民主主义革命的开端这一教学重点。 播放铁一校歌,由“我们发扬五四精神,把科学高峰攀登”引出对五四精神内涵的探讨,引用陈独秀《五四运动的精神是什么?》阐释其对于五四精神的理解,引导学生对五四精神进行探讨。最后用习近平总书记讲话对五四精神内涵进行阐释。 以小组为单位讨论,解读史料,提取关键信息,解释五四运动的特点。 结合所学练习。 阅读课本注释,对比新旧民主主义革命。 结合校歌与史料,感悟五四精神。 结合教学重难点对五四性质进行详略处理,充分利用教材史料引导学生对五四性质进行探究,并结合性质推导出五四特点,便于学生理解,以此达成教学目标。 培养学生信息和解读史料的能力,客观理性辩证分析问题的能力 针对五四运动是新民主主义革命开端这一知识点,将知识点逐层解析,通过表格对比,让学生明晰新旧民主主义革命概念、内涵及区别。再由新旧民主主义革命区分标志为领导阶级不同,而五四运动标志物产阶级登上历史舞台,让学生理解这一知识点,以达成教学目标。 培养学生的五四精神。

课堂小结 结合板书(思维导图)对本节所学知识进行总结梳理,让学生明晰五四运动爆发原因、性质、影响和五四精神等教学重难点。以胶片的形式展示五四运动老照片作为学生的课后拓展。 总结,记笔记。 通过思维导图,回忆本课程知识,明晰脉络,巩固所学。

教学反思

本课教学内容既有生动的历史发展过程叙述,又有较难的历史概念和理论阐释,既有在重细节的微观叙事,又有纵横统揽的宏观表达。本课教学较好的将教科书所提供的教学资源与必要的拓展资源相结合,借助史料引领学生感知理解历史,能够结合史料恰当引导学生理解历史发展的内在逻辑,并从中自然而然地得出历史结论。但可加强本课教学内容与课本单元逻辑联系,从宏观视角引导学生看待历史的发生,理解历史的复杂性。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹