高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(共51张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(共51张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

检查《论语十二章》

1.解释红体字:

质胜文则野 人而不仁 就有道而正焉

士不可以不弘毅 其恕乎 见贤思齐焉

虽覆一篑 克己复礼 天下归仁焉

迩之事父 何莫学夫《诗》 请事斯语矣

2.翻译

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

名句默写

1.在《<论语>十二章》中,孔子用“文”和“质”对“君子”下了定义的句子是: , 。

文质彬彬,然后君子

2.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)不可以不弘大刚强而有毅力的原因是: , 。

士不可以不弘毅,任重而道远

3.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为:“ ”和“ ”

仁以为己任”和“死而后已”

4.在《<论语>十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子:“ , ?”

人而不仁,如礼何

导入:四书是指哪四本书?

半部《论语》治天下,

一帧《礼记》誉千秋

1.了解《礼记》有关文学常识。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解文意,准确翻译。

3.理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

重点:梳理“三纲”“八目”的逻辑关系

学习目标

东南大学

香港大学

厦门大学

河南大学

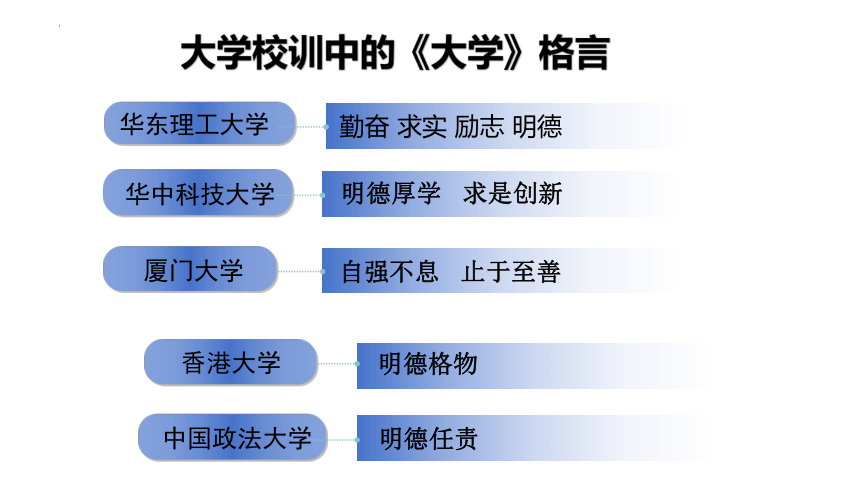

许多高等学府的校训都出自《大学》,你能猜出下列校训是哪所学校吗?

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

勤奋 求实 励志 明德

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

中国政法大学

明德任责

Add your title

香港大学

明德格物

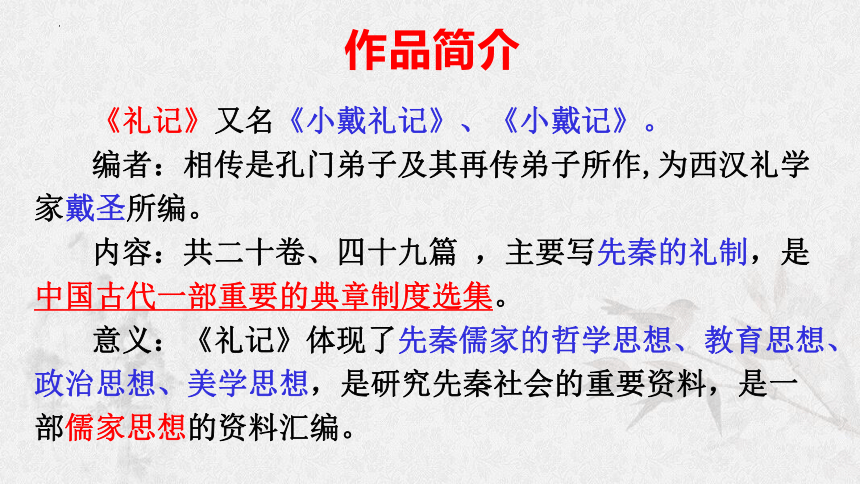

作品简介

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》。

编者:相传是孔门弟子及其再传弟子所作,为西汉礼学家戴圣所编。

内容:共二十卷、四十九篇 ,主要写先秦的礼制,是中国古代一部重要的典章制度选集。

意义:《礼记》体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》章法谨严,文辞婉转,前后呼应,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。

“三礼”:《礼记》《周礼》、《仪礼》

“五经”:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“十三经”:《诗经》《尚书》《周易》《礼记》《周礼》《仪礼》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《孝经》《论语》《尔雅》《孟子》

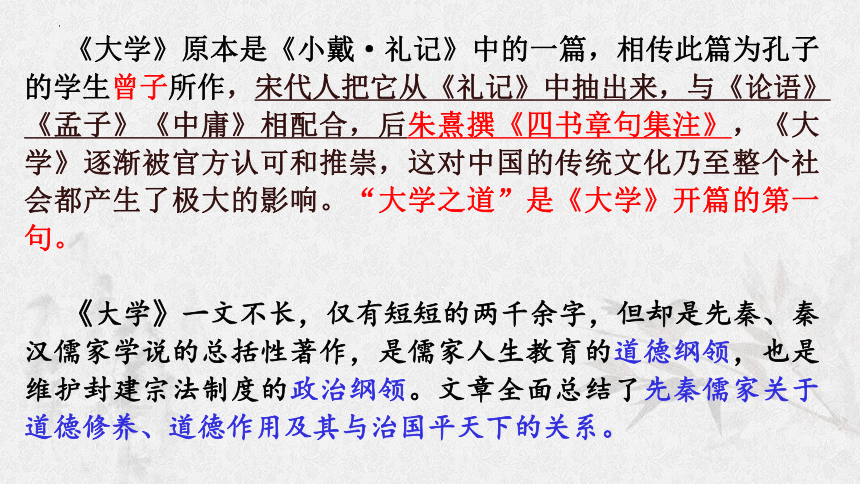

《大学》原本是《小戴·礼记》中的一篇,相传此篇为孔子的学生曾子所作,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,后朱熹撰《四书章句集注》,《大学》逐渐被官方认可和推崇,这对中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。“大学之道”是《大学》开篇的第一句。

《大学》一文不长,仅有短短的两千余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。文章全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。

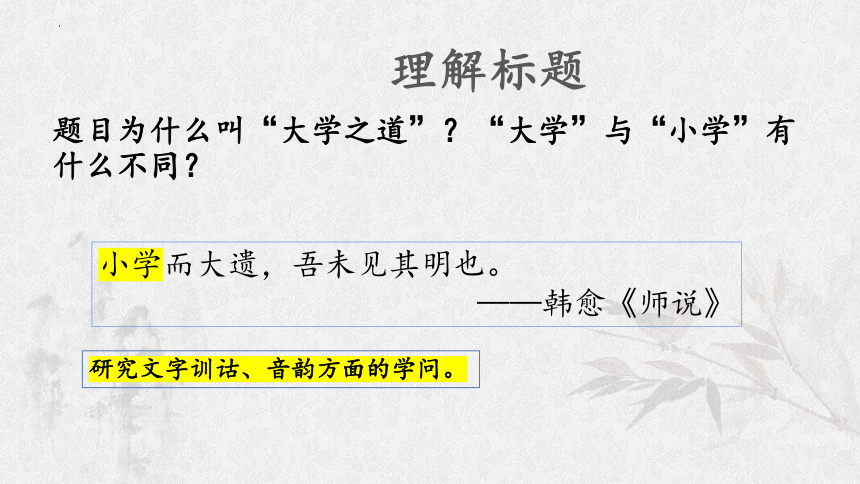

理解标题

小学而大遗,吾未见其明也。

——韩愈《师说》

题目为什么叫“大学之道”?“大学”与“小学”有什么不同?

研究文字训诂、音韵方面的学问。

小学:古人八岁入小学,学习“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)。

大学:“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。大学之道,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

释题——大学之道

是儒学经典 开篇的第一句。

《大学》原本是《礼记》中的一篇,后宋代人把它从《礼记》中抽出来,与 、 、

合称为“四书”。

《大学》

《论语》

《孟子》

《中庸》

“大学之道”指的是: 、 、

、 的根本原则。

穷理

正心

修身

治人

理解标题

初读文本

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

题目是编者所加

“大学之道”:大人之学、成人之学的基本原理

大学之道①,在明②明德③,在亲民④,在止⑤于至善⑥。

第一段分析

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则

②明:形→动,彰明、彰显

③明德:美好的品德

④亲民:亲近爱抚民众

⑤止:至、到

⑥止于至善:达到道德修养的最高境界

译:穷理、正心、修身、治人的根本原则在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

大学之宗旨

“大学之道,

在明明德,

在亲民,

在止于至善。”

提网的总绳→事物的主干部分

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

三纲

明明德

亲民

止于至善

第一段开宗明义,提出“三纲”,作为引领学习的终极目标。

把人天生的固有的善性发挥出来,

是激发求学者完善自己的自觉性。

即“新民”,就是帮助他人去除污染心灵的东西,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,为治国平天下奠定精神基础。

要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”是什么

所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。

“亲民”就是是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。

至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

此三者,大学之纲领也。

(朱熹)

提网的总绳→事物的主干部分

“三纲”是什么

问题:明明德、亲民、止于至善三者有怎样的逻辑关系呢?

故止至善之于明德亲民也,犹之规矩之于方圆也,尺度之于长短也,权衡之于轻重也。方圆而不止于规矩,爽其度矣;长短而不止于尺度,乖其制矣;轻重而不止于权衡,失其准矣;明德亲民而不止于至善,亡其则矣。

——王阳明《亲民堂记》

“三纲”的关系

明明德——个人(内圣)

亲民——推己及人(外王)

止于至善——最终追求

“三纲”之间是层层递进的关系。

“这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。它们构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

明明德、亲民、止于至善。

这是“大学”提出的教育纲领和培养目标。

①所谓“明明德”,意指不断地彰明人内在的光明的德行,培养高尚的道德。这是求知和修身。

②所谓“亲民”,是指做到求知和修身的方法,做到亲民,推己及人。

③所谓“止于至善”是指“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限完善的过程。

自我修炼

影响他人

终极目标

由低级到高级、由个体到群体的完整的社会体系,是层层递进的,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

知止①而后有定②,定而后能静③,静而后能安④,安而后能虑⑤,虑而后能得⑥。

①知止:知道要达到的“至善”境界

②定:指志向坚定不移。

③静:心不妄动(妄:胡乱)

④安:本指安定、平静,这里指性情安和

⑤虑:本指思考、谋划,这里指思虑精详

⑥得:本指得当、合适,这里指处事合宜

译:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

物有本末①,事有终始,知所先后,则近道②矣。

①本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

②道:规律。

译:万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

怎样实现“三纲”:知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

止

定

“止于至善”“最高目标”

“志向坚定”“目标明确”

“宁静深沉”“镇静从容”

“安贫乐学”“安富好施”

“深谋远虑”“思虑周祥”

“收获满满”“修成正果”

静

安

虑

得

三纲八目

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

怎样实现“三纲”?

止

定

静

安

虑

得

七个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

首句开宗明义,提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,作为引领学习的终极目标。

第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

第三句承接上文阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。// 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德(弘扬光明正大的品德),在于亲近安抚民众(在于使人弃旧图新,弃恶从善),在于使人达到道德修养的最高境界。//——大学宗旨(三纲)

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动(镇静不躁),心不妄动(镇静不躁)才能够性情安和(心安理得),性情安和(心安理得)才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜(有所收获)。 // ——(因果关系)

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。——归纳总结

思考探究二

1.《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

3.“三纲”与“八目”之间是什么关系?

古之欲明明德于天下①者,先治②其国。欲治其国者,先齐③其家④。

第二段分析

①明明德于天下:状后,于天下明明德

②治:治理、管理

③齐:使动用法,使……整齐

④齐其家:使家族中的各种关系整齐有序

译:古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序。

欲齐其家者,先修①其身②③。欲修其身者,先正④其心⑤。

①修:本指学习、遵循,引申为修养、修行

②身:自身的品德、品性。

③修其身:修养自己的品性

④正:端正,使用用法,使……端正

⑤正其心:端正自己的心思

译:要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。

欲正其心者,先诚①其意②。欲诚其意者,先致③其知④。致知在格⑤物⑥。

①诚:使动用法,使……真诚

②意:意念。

③致:取得、得到

④致其知:获得知识

⑤格:本为纠正之意,治理引申为推究

⑥格物:推究事物的原理

译:要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

①物格:事物的原理得到推究

②知至:对外物之理认识充分。【至:极、最】

译:事物的原理得到推究之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。

自①天子以至于庶人②,壹是③皆以修身为本④。

①自:介词,从

②庶人:平民百姓【表示平民百姓的词:黎民、黔首、布艺、庶民】

③壹是:一律,一概。壹:副词,一概、都

④本:根本

译:从天子直到平民,一概都以修养自身的品德作为根本。

问题探究

1.《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

3.“三纲”与“八目”之间是什么关系?

1.“八目”指什么?他们之间是什么关系?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

内修(善其身)

外治(善天下)

八目之间是相互联结的关系,它包括“内修”和“外治”两大方面,强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明了治国平天下和个人道德修养的一致性。

格物

致知

诚意

正心

目的

修身

齐家

治国

平天下

基础

“修身”是根本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

由小至大的因果关系

“八目”之间的关系

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

“八目”是什么

指网眼,比喻事物的从属部分。

八目

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼善天下

“八目”的分类

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:

前四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;

后三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。

中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,

它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;

它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位?为什么?

绘制“三纲”“八目”关系图

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位?

格物、致知、诚意、正心

修 身

齐家、治国、平天下

目的

根本

(内修)

(外治)

独善其身

兼善天下

方法

处在“八目”的中枢地位

对人的培养的最高要求

3.“三纲”与“八目”之间是什么关系?

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,

“八目”是实现“三纲”的具体步骤。

它们是一个不可分割的整体。

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”“八目”之间的关系

方法

功用

内圣

外王

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。总分式论证结构,浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.采用了很多递进论述的方法,有很强的逻辑关系。先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

本文的论证特点

3.《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

4.思考:”三纲“”八目“在今天还有意义吗?

明明德——立德树人、以德治国

亲民——以民为本

止于至善——人的全面发展

格物致知——实践出真知

诚意正心——诚实、求真、良好的初心

修身——自我完善(小我)

齐家——家庭责任(中我)

治国平天下——社会责任(大我)

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

请记住:文化修养是一个人无形的名片,它虽然不能装进口袋里,却能够展现在脸庞上,流淌在语言间,体现在行动中。你的举手投足一颦一笑,无不透露出你深厚的文化、底蕴和高雅的人生境界。

曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心宽体胖,故君子必诚其意。

播下“格物、致知、诚意、正心”的种子,它便会生出“修身”之根,进而长出“齐家、治国、平天下”之枝干,最终结出“明明德、亲民、止于至善”之果实。希望同学们能一生谨记:修身立德,不忘初心!愿你们的生命之树都能开出绚烂之花,结出大道之果!

大学之道 与君共勉

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

人生进修阶梯

内圣之学

(善其身)

外王之学

(善天下)

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

课文结构

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

1.(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,齐家的前提条件是“________”,修身的前提条件是“____________”。

2.(安徽省六安中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_________,________ ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.(安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:_______________,_______________。

4.(湖南省株洲市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

5.(辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高二上学期期中)在《礼记·大学》(《大学之道》)中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“________ __,_________ ”。

先修其身

先正其心

物有本末 事有终始

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

知止而后有定 定而后能静

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

6.(河北省遵化市2021-2022学年高二上学期期中)《大学(节选)》表明“明明德”先决条件的句子是“___________ _,______ __”。

7.(云南省玉溪市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_______________,______________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

8.(山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试)中华民族是一个从来就不缺英雄的民族,巍峨的喀喇昆仑见证了祁发宝等英雄誓死保家卫国,勇往直前的英雄壮举,充分印证了《论语·子罕》的“___ ___”。他们的思想境界用《礼记·大学之道》来说就是“________”。

9.(吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句

“_____________ _, ______________ 。”

10.(黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高二上学期期末考试)在《大学之道》中提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品行修养作为根本的句子是:“________ __,__________ 。”

古之欲明明德于天下者 先治其国

家齐而后国治 国治而后天下平

勇者不惧

止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

检查《论语十二章》

1.解释红体字:

质胜文则野 人而不仁 就有道而正焉

士不可以不弘毅 其恕乎 见贤思齐焉

虽覆一篑 克己复礼 天下归仁焉

迩之事父 何莫学夫《诗》 请事斯语矣

2.翻译

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

名句默写

1.在《<论语>十二章》中,孔子用“文”和“质”对“君子”下了定义的句子是: , 。

文质彬彬,然后君子

2.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)不可以不弘大刚强而有毅力的原因是: , 。

士不可以不弘毅,任重而道远

3.在《<论语>十二章》中,曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为:“ ”和“ ”

仁以为己任”和“死而后已”

4.在《<论语>十二章》中,孔子用反问语气强调人要有仁爱之心,否则遵守礼仪也没什么用的句子:“ , ?”

人而不仁,如礼何

导入:四书是指哪四本书?

半部《论语》治天下,

一帧《礼记》誉千秋

1.了解《礼记》有关文学常识。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解文意,准确翻译。

3.理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

重点:梳理“三纲”“八目”的逻辑关系

学习目标

东南大学

香港大学

厦门大学

河南大学

许多高等学府的校训都出自《大学》,你能猜出下列校训是哪所学校吗?

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

勤奋 求实 励志 明德

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

中国政法大学

明德任责

Add your title

香港大学

明德格物

作品简介

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》。

编者:相传是孔门弟子及其再传弟子所作,为西汉礼学家戴圣所编。

内容:共二十卷、四十九篇 ,主要写先秦的礼制,是中国古代一部重要的典章制度选集。

意义:《礼记》体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》章法谨严,文辞婉转,前后呼应,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。

“三礼”:《礼记》《周礼》、《仪礼》

“五经”:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“十三经”:《诗经》《尚书》《周易》《礼记》《周礼》《仪礼》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《孝经》《论语》《尔雅》《孟子》

《大学》原本是《小戴·礼记》中的一篇,相传此篇为孔子的学生曾子所作,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,后朱熹撰《四书章句集注》,《大学》逐渐被官方认可和推崇,这对中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。“大学之道”是《大学》开篇的第一句。

《大学》一文不长,仅有短短的两千余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。文章全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。

理解标题

小学而大遗,吾未见其明也。

——韩愈《师说》

题目为什么叫“大学之道”?“大学”与“小学”有什么不同?

研究文字训诂、音韵方面的学问。

小学:古人八岁入小学,学习“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)。

大学:“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。大学之道,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

释题——大学之道

是儒学经典 开篇的第一句。

《大学》原本是《礼记》中的一篇,后宋代人把它从《礼记》中抽出来,与 、 、

合称为“四书”。

《大学》

《论语》

《孟子》

《中庸》

“大学之道”指的是: 、 、

、 的根本原则。

穷理

正心

修身

治人

理解标题

初读文本

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

题目是编者所加

“大学之道”:大人之学、成人之学的基本原理

大学之道①,在明②明德③,在亲民④,在止⑤于至善⑥。

第一段分析

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则

②明:形→动,彰明、彰显

③明德:美好的品德

④亲民:亲近爱抚民众

⑤止:至、到

⑥止于至善:达到道德修养的最高境界

译:穷理、正心、修身、治人的根本原则在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

大学之宗旨

“大学之道,

在明明德,

在亲民,

在止于至善。”

提网的总绳→事物的主干部分

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

三纲

明明德

亲民

止于至善

第一段开宗明义,提出“三纲”,作为引领学习的终极目标。

把人天生的固有的善性发挥出来,

是激发求学者完善自己的自觉性。

即“新民”,就是帮助他人去除污染心灵的东西,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,为治国平天下奠定精神基础。

要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”是什么

所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。

“亲民”就是是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。

至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

此三者,大学之纲领也。

(朱熹)

提网的总绳→事物的主干部分

“三纲”是什么

问题:明明德、亲民、止于至善三者有怎样的逻辑关系呢?

故止至善之于明德亲民也,犹之规矩之于方圆也,尺度之于长短也,权衡之于轻重也。方圆而不止于规矩,爽其度矣;长短而不止于尺度,乖其制矣;轻重而不止于权衡,失其准矣;明德亲民而不止于至善,亡其则矣。

——王阳明《亲民堂记》

“三纲”的关系

明明德——个人(内圣)

亲民——推己及人(外王)

止于至善——最终追求

“三纲”之间是层层递进的关系。

“这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。它们构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

明明德、亲民、止于至善。

这是“大学”提出的教育纲领和培养目标。

①所谓“明明德”,意指不断地彰明人内在的光明的德行,培养高尚的道德。这是求知和修身。

②所谓“亲民”,是指做到求知和修身的方法,做到亲民,推己及人。

③所谓“止于至善”是指“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限完善的过程。

自我修炼

影响他人

终极目标

由低级到高级、由个体到群体的完整的社会体系,是层层递进的,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

知止①而后有定②,定而后能静③,静而后能安④,安而后能虑⑤,虑而后能得⑥。

①知止:知道要达到的“至善”境界

②定:指志向坚定不移。

③静:心不妄动(妄:胡乱)

④安:本指安定、平静,这里指性情安和

⑤虑:本指思考、谋划,这里指思虑精详

⑥得:本指得当、合适,这里指处事合宜

译:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

物有本末①,事有终始,知所先后,则近道②矣。

①本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

②道:规律。

译:万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

怎样实现“三纲”:知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

止

定

“止于至善”“最高目标”

“志向坚定”“目标明确”

“宁静深沉”“镇静从容”

“安贫乐学”“安富好施”

“深谋远虑”“思虑周祥”

“收获满满”“修成正果”

静

安

虑

得

三纲八目

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

怎样实现“三纲”?

止

定

静

安

虑

得

七个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

首句开宗明义,提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,作为引领学习的终极目标。

第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

第三句承接上文阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。// 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得 。//物有本末, 事有终始,知所先后,则近道矣。

释义:

大学的宗旨在于彰明美德(弘扬光明正大的品德),在于亲近安抚民众(在于使人弃旧图新,弃恶从善),在于使人达到道德修养的最高境界。//——大学宗旨(三纲)

知道应达到道德修养的最高境界才能够志向坚定,志向坚定才能够心不妄动(镇静不躁),心不妄动(镇静不躁)才能够性情安和(心安理得),性情安和(心安理得)才能够思虑周详,思虑周详才能够处事合宜(有所收获)。 // ——(因果关系)

每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结,明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。——归纳总结

思考探究二

1.《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

3.“三纲”与“八目”之间是什么关系?

古之欲明明德于天下①者,先治②其国。欲治其国者,先齐③其家④。

第二段分析

①明明德于天下:状后,于天下明明德

②治:治理、管理

③齐:使动用法,使……整齐

④齐其家:使家族中的各种关系整齐有序

译:古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序。

欲齐其家者,先修①其身②③。欲修其身者,先正④其心⑤。

①修:本指学习、遵循,引申为修养、修行

②身:自身的品德、品性。

③修其身:修养自己的品性

④正:端正,使用用法,使……端正

⑤正其心:端正自己的心思

译:要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。

欲正其心者,先诚①其意②。欲诚其意者,先致③其知④。致知在格⑤物⑥。

①诚:使动用法,使……真诚

②意:意念。

③致:取得、得到

④致其知:获得知识

⑤格:本为纠正之意,治理引申为推究

⑥格物:推究事物的原理

译:要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

①物格:事物的原理得到推究

②知至:对外物之理认识充分。【至:极、最】

译:事物的原理得到推究之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。

自①天子以至于庶人②,壹是③皆以修身为本④。

①自:介词,从

②庶人:平民百姓【表示平民百姓的词:黎民、黔首、布艺、庶民】

③壹是:一律,一概。壹:副词,一概、都

④本:根本

译:从天子直到平民,一概都以修养自身的品德作为根本。

问题探究

1.《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

3.“三纲”与“八目”之间是什么关系?

1.“八目”指什么?他们之间是什么关系?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

内修(善其身)

外治(善天下)

八目之间是相互联结的关系,它包括“内修”和“外治”两大方面,强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明了治国平天下和个人道德修养的一致性。

格物

致知

诚意

正心

目的

修身

齐家

治国

平天下

基础

“修身”是根本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

由小至大的因果关系

“八目”之间的关系

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

“八目”是什么

指网眼,比喻事物的从属部分。

八目

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼善天下

“八目”的分类

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:

前四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;

后三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。

中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,

它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;

它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位?为什么?

绘制“三纲”“八目”关系图

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位?

格物、致知、诚意、正心

修 身

齐家、治国、平天下

目的

根本

(内修)

(外治)

独善其身

兼善天下

方法

处在“八目”的中枢地位

对人的培养的最高要求

3.“三纲”与“八目”之间是什么关系?

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,

“八目”是实现“三纲”的具体步骤。

它们是一个不可分割的整体。

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”“八目”之间的关系

方法

功用

内圣

外王

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。总分式论证结构,浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.采用了很多递进论述的方法,有很强的逻辑关系。先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

本文的论证特点

3.《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

4.思考:”三纲“”八目“在今天还有意义吗?

明明德——立德树人、以德治国

亲民——以民为本

止于至善——人的全面发展

格物致知——实践出真知

诚意正心——诚实、求真、良好的初心

修身——自我完善(小我)

齐家——家庭责任(中我)

治国平天下——社会责任(大我)

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

请记住:文化修养是一个人无形的名片,它虽然不能装进口袋里,却能够展现在脸庞上,流淌在语言间,体现在行动中。你的举手投足一颦一笑,无不透露出你深厚的文化、底蕴和高雅的人生境界。

曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心宽体胖,故君子必诚其意。

播下“格物、致知、诚意、正心”的种子,它便会生出“修身”之根,进而长出“齐家、治国、平天下”之枝干,最终结出“明明德、亲民、止于至善”之果实。希望同学们能一生谨记:修身立德,不忘初心!愿你们的生命之树都能开出绚烂之花,结出大道之果!

大学之道 与君共勉

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

人生进修阶梯

内圣之学

(善其身)

外王之学

(善天下)

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

课文结构

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

1.(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,齐家的前提条件是“________”,修身的前提条件是“____________”。

2.(安徽省六安中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_________,________ ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.(安徽省马鞍山市第二中学2021-2022学年高二上学期期中考试)(黑龙江省佳木斯市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:_______________,_______________。

4.(湖南省株洲市第八中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做到心不妄动的句子是“ , ”。

5.(辽宁省沈阳市郊联体2021-2022学年高二上学期期中)在《礼记·大学》(《大学之道》)中,阐述无论天子还是百姓,都应该修身养性的句子是“________ __,_________ ”。

先修其身

先正其心

物有本末 事有终始

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

知止而后有定 定而后能静

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

6.(河北省遵化市2021-2022学年高二上学期期中)《大学(节选)》表明“明明德”先决条件的句子是“___________ _,______ __”。

7.(云南省玉溪市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,用“_______________,______________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

8.(山东省济南市莱芜区凤城高级中学2021-2022学年高二上学期期中考试)中华民族是一个从来就不缺英雄的民族,巍峨的喀喇昆仑见证了祁发宝等英雄誓死保家卫国,勇往直前的英雄壮举,充分印证了《论语·子罕》的“___ ___”。他们的思想境界用《礼记·大学之道》来说就是“________”。

9.(吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高二上学期期中考试)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句

“_____________ _, ______________ 。”

10.(黑龙江省大庆实验中学2021-2022学年高二上学期期末考试)在《大学之道》中提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品行修养作为根本的句子是:“________ __,__________ 。”

古之欲明明德于天下者 先治其国

家齐而后国治 国治而后天下平

勇者不惧

止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本