广东省梅州市大埔县虎山高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省梅州市大埔县虎山高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 10:14:09 | ||

图片预览

文档简介

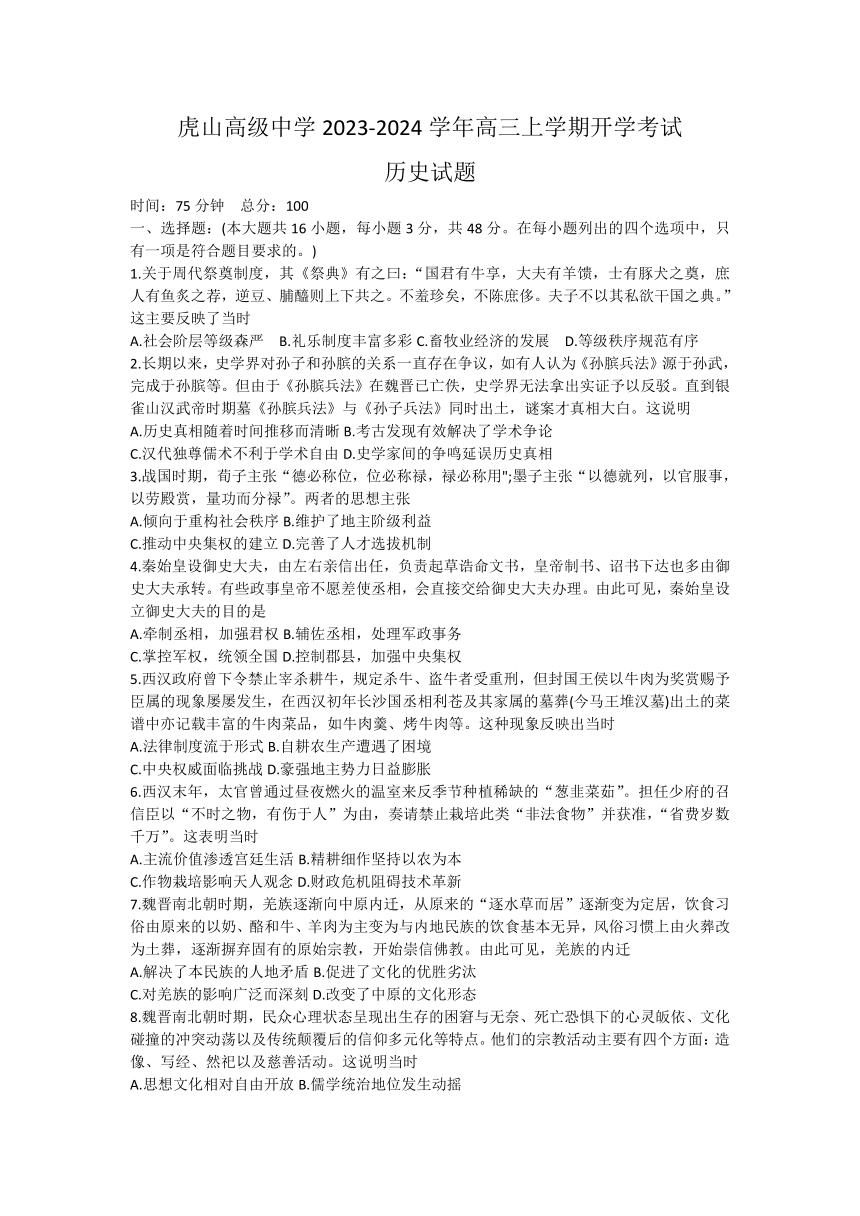

虎山高级中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试题

时间:75分钟 总分:100

一、选择题:(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.关于周代祭奠制度,其《祭典》有之曰:“国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之荐,逆豆、脯醯则上下共之。不羞珍矣,不陈庶侈。夫子不以其私欲干国之典。”这主要反映了当时

A.社会阶层等级森严 B.礼乐制度丰富多彩C.畜牧业经济的发展 D.等级秩序规范有序

2.长期以来,史学界对孙子和孙膑的关系一直存在争议,如有人认为《孙膑兵法》源于孙武,完成于孙膑等。但由于《孙膑兵法》在魏晋已亡佚,史学界无法拿出实证予以反驳。直到银雀山汉武帝时期墓《孙膑兵法》与《孙子兵法》同时出土,谜案才真相大白。这说明

A.历史真相随着时间推移而清晰B.考古发现有效解决了学术争论

C.汉代独尊儒术不利于学术自由D.史学家间的争鸣延误历史真相

3.战国时期,荀子主张“德必称位,位必称禄,禄必称用";墨子主张“以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄”。两者的思想主张

A.倾向于重构社会秩序B.维护了地主阶级利益

C.推动中央集权的建立D.完善了人才选拔机制

4.秦始皇设御史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使丞相,会直接交给御史大夫办理。由此可见,秦始皇设立御史大夫的目的是

A.牵制丞相,加强君权B.辅佐丞相,处理军政事务

C.掌控军权,统领全国D.控制郡县,加强中央集权

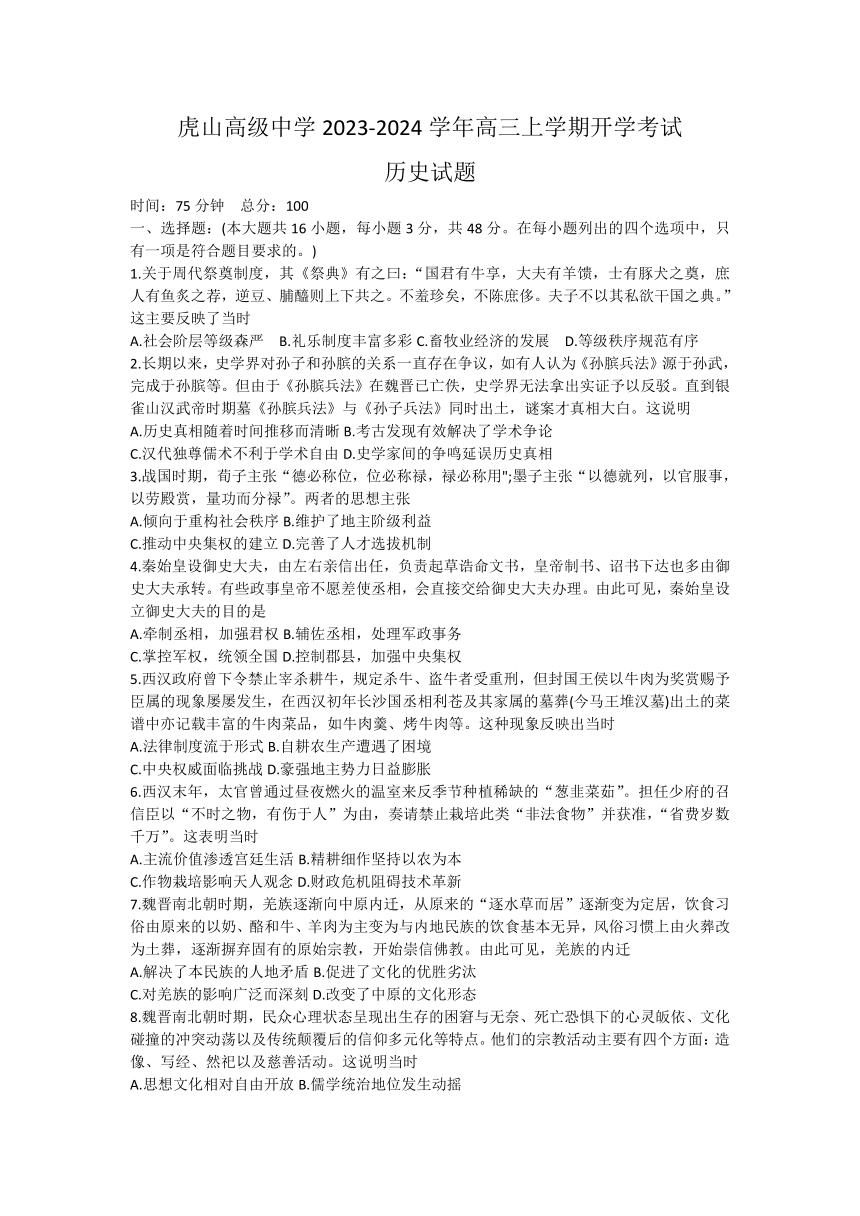

5.西汉政府曾下令禁止宰杀耕牛,规定杀牛、盗牛者受重刑,但封国王侯以牛肉为奖赏赐予臣属的现象屡屡发生,在西汉初年长沙国丞相利苍及其家属的墓葬(今马王堆汉墓)出土的菜谱中亦记载丰富的牛肉菜品,如牛肉羹、烤牛肉等。这种现象反映出当时

A.法律制度流于形式B.自耕农生产遭遇了困境

C.中央权威面临挑战D.豪强地主势力日益膨胀

6.西汉末年,太官曾通过昼夜燃火的温室来反季节种植稀缺的“葱韭菜茹”。担任少府的召信臣以“不时之物,有伤于人”为由,奏请禁止栽培此类“非法食物”并获准,“省费岁数千万”。这表明当时

A.主流价值渗透宫廷生活B.精耕细作坚持以农为本

C.作物栽培影响天人观念D.财政危机阻碍技术革新

7.魏晋南北朝时期,羌族逐渐向中原内迁,从原来的“逐水草而居”逐渐变为定居,饮食习俗由原来的以奶、酪和牛、羊肉为主变为与内地民族的饮食基本无异,风俗习惯上由火葬改为土葬,逐渐摒弃固有的原始宗教,开始崇信佛教。由此可见,羌族的内迁

A.解决了本民族的人地矛盾B.促进了文化的优胜劣汰

C.对羌族的影响广泛而深刻D.改变了中原的文化形态

8.魏晋南北朝时期,民众心理状态呈现出生存的困窘与无奈、死亡恐惧下的心灵皈依、文化碰撞的冲突动荡以及传统颠覆后的信仰多元化等特点。他们的宗教活动主要有四个方面:造像、写经、然祀以及慈善活动。这说明当时

A.思想文化相对自由开放B.儒学统治地位发生动摇

C.佛教与儒家伦理相抵触D.佛教约束人们行为规范

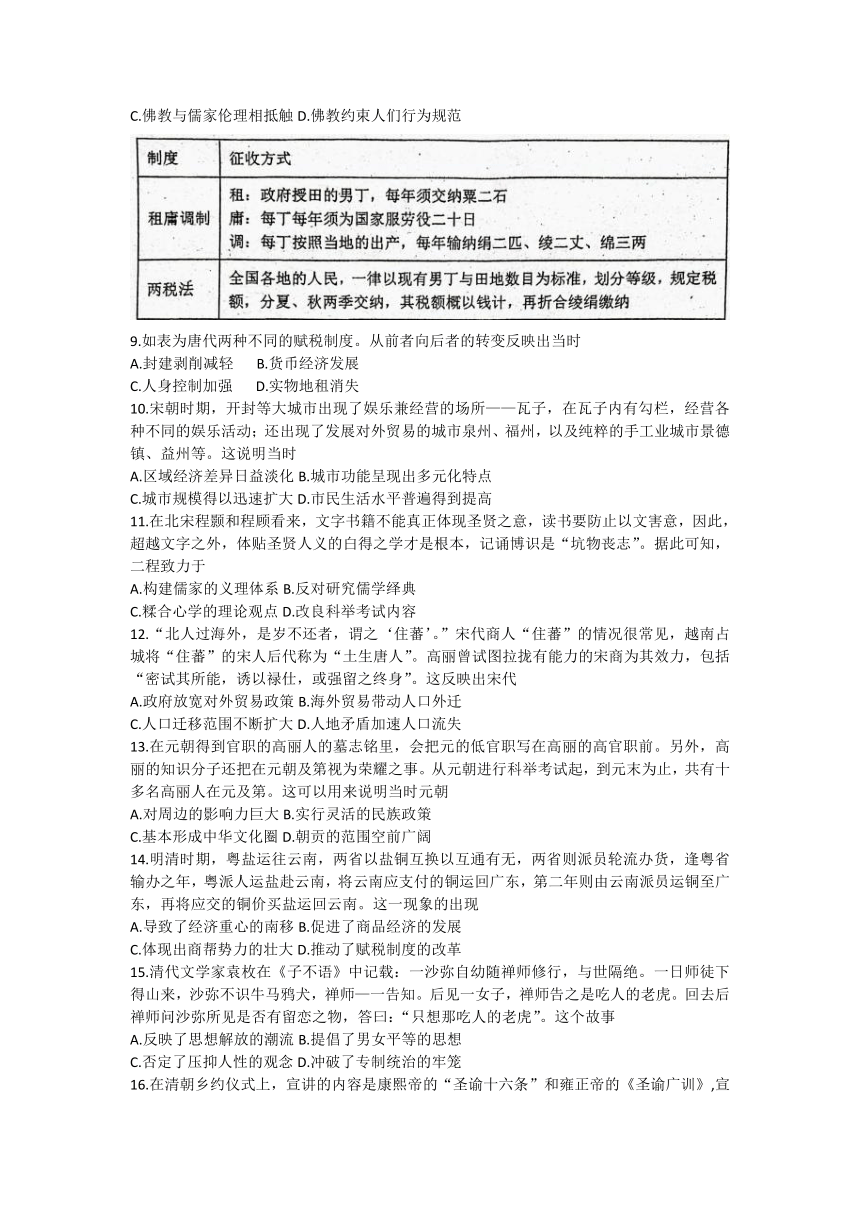

9.如表为唐代两种不同的赋税制度。从前者向后者的转变反映出当时

A.封建剥削减轻 B.货币经济发展

C.人身控制加强 D.实物地租消失

10.宋朝时期,开封等大城市出现了娱乐兼经营的场所——瓦子,在瓦子内有勾栏,经营各种不同的娱乐活动;还出现了发展对外贸易的城市泉州、福州,以及纯粹的手工业城市景德镇、益州等。这说明当时

A.区域经济差异日益淡化B.城市功能呈现出多元化特点

C.城市规模得以迅速扩大D.市民生活水平普遍得到提高

11.在北宋程颢和程顾看来,文字书籍不能真正体现圣贤之意,读书要防止以文害意,因此,超越文字之外,体贴圣贤人义的白得之学才是根本,记诵博识是“坑物丧志”。据此可知,二程致力于

A.构建儒家的义理体系B.反对研究儒学绎典

C.糅合心学的理论观点D.改良科举考试内容

12.“北人过海外,是岁不还者,谓之‘住蕃’。”宋代商人“住蕃”的情况很常见,越南占城将“住蕃”的宋人后代称为“土生唐人”。高丽曾试图拉拢有能力的宋商为其效力,包括“密试其所能,诱以禄仕,或强留之终身”。这反映出宋代

A.政府放宽对外贸易政策B.海外贸易带动人口外迁

C.人口迁移范围不断扩大D.人地矛盾加速人口流失

13.在元朝得到官职的高丽人的墓志铭里,会把元的低官职写在高丽的高官职前。另外,高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。这可以用来说明当时元朝

A.对周边的影响力巨大B.实行灵活的民族政策

C.基本形成中华文化圈D.朝贡的范围空前广阔

14.明清时期,粤盐运往云南,两省以盐铜互换以互通有无,两省则派员轮流办货,逢粤省输办之年,粤派人运盐赴云南,将云南应支付的铜运回广东,第二年则由云南派员运铜至广东,再将应交的铜价买盐运回云南。这一现象的出现

A.导致了经济重心的南移B.促进了商品经济的发展

C.体现出商帮势力的壮大D.推动了赋税制度的改革

15.清代文学家袁枚在《子不语》中记载:一沙弥自幼随禅师修行,与世隔绝。一日师徒下得山来,沙弥不识牛马鸦犬,禅师—一告知。后见一女子,禅师告之是吃人的老虎。回去后禅师问沙弥所见是否有留恋之物,答曰:“只想那吃人的老虎”。这个故事

A.反映了思想解放的潮流B.提倡了男女平等的思想

C.否定了压抑人性的观念D.冲破了专制统治的牢笼

16.在清朝乡约仪式上,宣讲的内容是康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝的《圣谕广训》,宣讲时:也常常引用《大清律例》。原本由儒学士人发起的教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力。这反映了

A.程朱理学影响广泛B.皇权借儒学而扩张

C.宗法制的逐渐强化D.乡约已有法律效力

二、非选择题(本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第.20题14分共52分。)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 察举制与科举制简表

——据阎步克《察举制度变迁史稿》整理

(1)根据材料并结合所学知识,归纳察举制与科举制的不同之处。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,据此对察举制与科举制予以简要评价。(4分)

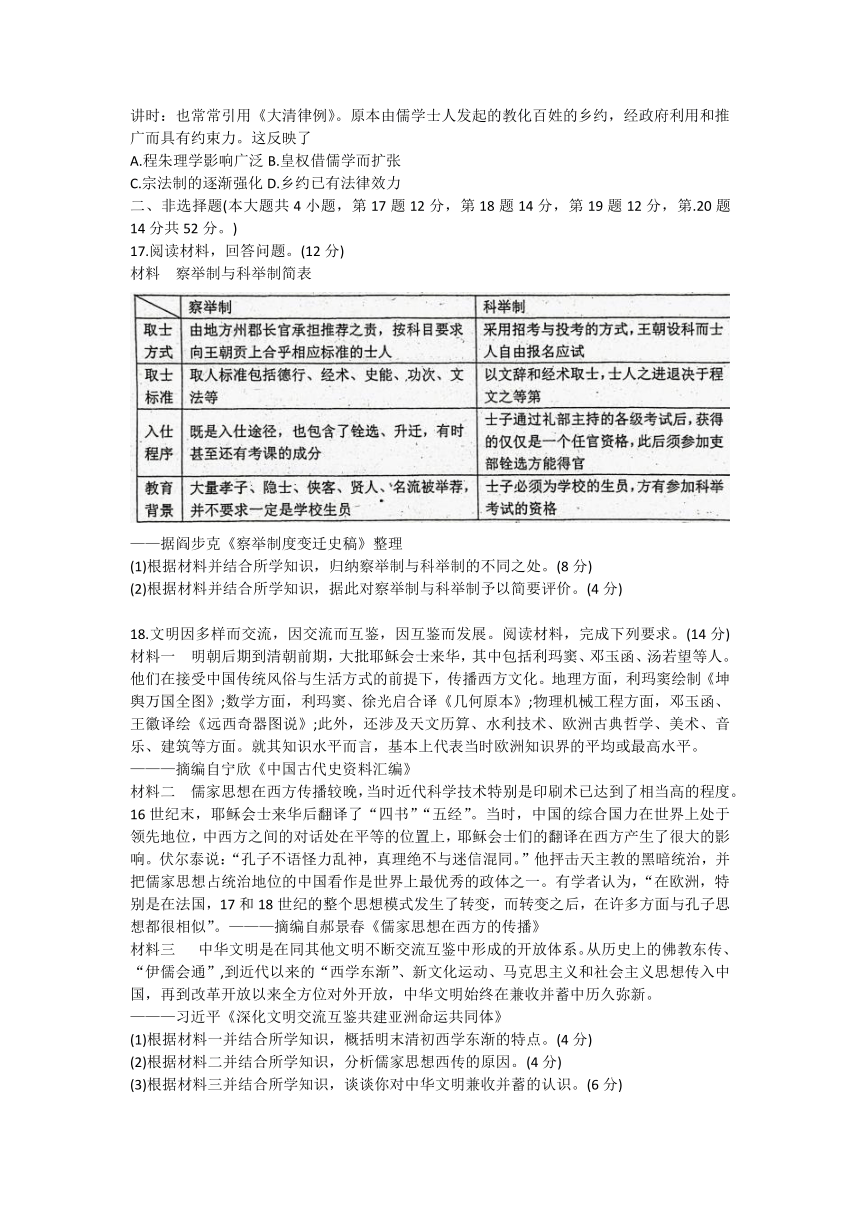

18.文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。阅读材料,完成下列要求。(14分)材料一 明朝后期到清朝前期,大批耶稣会士来华,其中包括利玛窦、邓玉函、汤若望等人。他们在接受中国传统风俗与生活方式的前提下,传播西方文化。地理方面,利玛窦绘制《坤舆万国全图》;数学方面,利玛窦、徐光启合译《几何原本》;物理机械工程方面,邓玉函、王徽译绘《远西奇器图说》;此外,还涉及天文历算、水利技术、欧洲古典哲学、美术、音乐、建筑等方面。就其知识水平而言,基本上代表当时欧洲知识界的平均或最高水平。

———摘编自宁欣《中国古代史资料汇编》

材料二 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度。16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大的影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。———摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、“伊儒会通”,到近代以来的“西学东渐”、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

———习近平《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初西学东渐的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中华文明兼收并蓄的认识。(6分)

(12分).宋韵文化,是中华优秀传统文化的典型代表。阅读材料,回答问题。

宋韵文化,赓续千年

宋韵文化是宋代生活习俗、制作工艺、文学艺术、哲学思想、社会规范、政治理念等的总和,集中反映了宋代思想观念、人文气质、生活品位和审美情趣,是宋代独有的时代精神特质,是高度浓缩的精神要素集合。它是见之于学术思想的思辨之韵、文学艺术的审美之韵、发现发明的智识之韵、生产技术的匠心之韵、社会治理的秩序之韵、日常生活的器物之韵。作为中华文明史上熠熠生辉的璀璨明珠,宋韵文化产生于宋代,但又不局限于宋代,体现了一种积淀、一种渗透、一种传承,是数千年中华优秀传统文化的重要组成部分。

——据王国平《研学宋韵:关于宋韵文化的思考》

选取材料中的一个视角,结合相关史实谈谈你对宋韵文化“独有的时代精神特质”的理解。(12分)

(要求:观点提炼准确,史实运用合理,论述逻辑清晰。)

20.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 宣帝初即位,欲褒先帝,诏丞相御史曰:“孝武皇帝(汉武帝)躬仁谊,厉威武,北征匈奴,单于远循,南平氐羌、昆明、瓯骆两越,东定蔑、貉、朝鲜,廓地斥境……而庙乐未称,朕甚悼焉”(夏侯)胜独曰:“武帝虽有攘四夷广土斥境之功,然多杀士众,竭民财力,奢泰亡(无)度,天下虚耗,百姓流离,物故(死亡)者半……畜积至今未复。亡德泽于民,不宜为立庙乐。”

——引自《汉书》

材料二 关于宋朝历史地位,学术界有不同评价。第一种是“积贫积弱说”,如钱穆主张宋朝是“对外之积弱不振”“宋室内部之积贫难疗”。第二种是“造极之世说”,如陈寅恪认为“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。他认为宋朝是中国古代文明发展的登峰造极的时代。两说在学术界各有拥趸,不断发展。进入21世纪以后,“造极之世说”飞速崛起,大有取代“积贫积弱说”的趋势,许多学者均对宋代的历史地位给予很高的评价。近年来也有学者认为,“积贫积弱说”与“造极之世说”只是宋朝的正反两面,并无任何冲突。

——摘编自朱永清《“积贫积弱”抑或“造极之世”——民国以降两宋评价的嬗变与纠结》

(1)阅读材料一,结合所学,你如何看待汉武帝的功过 (8分)

(2)阅读材料二,结合所学知识,从材料二中选择你赞成的观点加以论证。(6分)。

答案

历史试题

时间:75分钟 总分:100

一、选择题:(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.关于周代祭奠制度,其《祭典》有之曰:“国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之荐,逆豆、脯醯则上下共之。不羞珍矣,不陈庶侈。夫子不以其私欲干国之典。”这主要反映了当时

A.社会阶层等级森严 B.礼乐制度丰富多彩C.畜牧业经济的发展 D.等级秩序规范有序

2.长期以来,史学界对孙子和孙膑的关系一直存在争议,如有人认为《孙膑兵法》源于孙武,完成于孙膑等。但由于《孙膑兵法》在魏晋已亡佚,史学界无法拿出实证予以反驳。直到银雀山汉武帝时期墓《孙膑兵法》与《孙子兵法》同时出土,谜案才真相大白。这说明

A.历史真相随着时间推移而清晰B.考古发现有效解决了学术争论

C.汉代独尊儒术不利于学术自由D.史学家间的争鸣延误历史真相

3.战国时期,荀子主张“德必称位,位必称禄,禄必称用";墨子主张“以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄”。两者的思想主张

A.倾向于重构社会秩序B.维护了地主阶级利益

C.推动中央集权的建立D.完善了人才选拔机制

4.秦始皇设御史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使丞相,会直接交给御史大夫办理。由此可见,秦始皇设立御史大夫的目的是

A.牵制丞相,加强君权B.辅佐丞相,处理军政事务

C.掌控军权,统领全国D.控制郡县,加强中央集权

5.西汉政府曾下令禁止宰杀耕牛,规定杀牛、盗牛者受重刑,但封国王侯以牛肉为奖赏赐予臣属的现象屡屡发生,在西汉初年长沙国丞相利苍及其家属的墓葬(今马王堆汉墓)出土的菜谱中亦记载丰富的牛肉菜品,如牛肉羹、烤牛肉等。这种现象反映出当时

A.法律制度流于形式B.自耕农生产遭遇了困境

C.中央权威面临挑战D.豪强地主势力日益膨胀

6.西汉末年,太官曾通过昼夜燃火的温室来反季节种植稀缺的“葱韭菜茹”。担任少府的召信臣以“不时之物,有伤于人”为由,奏请禁止栽培此类“非法食物”并获准,“省费岁数千万”。这表明当时

A.主流价值渗透宫廷生活B.精耕细作坚持以农为本

C.作物栽培影响天人观念D.财政危机阻碍技术革新

7.魏晋南北朝时期,羌族逐渐向中原内迁,从原来的“逐水草而居”逐渐变为定居,饮食习俗由原来的以奶、酪和牛、羊肉为主变为与内地民族的饮食基本无异,风俗习惯上由火葬改为土葬,逐渐摒弃固有的原始宗教,开始崇信佛教。由此可见,羌族的内迁

A.解决了本民族的人地矛盾B.促进了文化的优胜劣汰

C.对羌族的影响广泛而深刻D.改变了中原的文化形态

8.魏晋南北朝时期,民众心理状态呈现出生存的困窘与无奈、死亡恐惧下的心灵皈依、文化碰撞的冲突动荡以及传统颠覆后的信仰多元化等特点。他们的宗教活动主要有四个方面:造像、写经、然祀以及慈善活动。这说明当时

A.思想文化相对自由开放B.儒学统治地位发生动摇

C.佛教与儒家伦理相抵触D.佛教约束人们行为规范

9.如表为唐代两种不同的赋税制度。从前者向后者的转变反映出当时

A.封建剥削减轻 B.货币经济发展

C.人身控制加强 D.实物地租消失

10.宋朝时期,开封等大城市出现了娱乐兼经营的场所——瓦子,在瓦子内有勾栏,经营各种不同的娱乐活动;还出现了发展对外贸易的城市泉州、福州,以及纯粹的手工业城市景德镇、益州等。这说明当时

A.区域经济差异日益淡化B.城市功能呈现出多元化特点

C.城市规模得以迅速扩大D.市民生活水平普遍得到提高

11.在北宋程颢和程顾看来,文字书籍不能真正体现圣贤之意,读书要防止以文害意,因此,超越文字之外,体贴圣贤人义的白得之学才是根本,记诵博识是“坑物丧志”。据此可知,二程致力于

A.构建儒家的义理体系B.反对研究儒学绎典

C.糅合心学的理论观点D.改良科举考试内容

12.“北人过海外,是岁不还者,谓之‘住蕃’。”宋代商人“住蕃”的情况很常见,越南占城将“住蕃”的宋人后代称为“土生唐人”。高丽曾试图拉拢有能力的宋商为其效力,包括“密试其所能,诱以禄仕,或强留之终身”。这反映出宋代

A.政府放宽对外贸易政策B.海外贸易带动人口外迁

C.人口迁移范围不断扩大D.人地矛盾加速人口流失

13.在元朝得到官职的高丽人的墓志铭里,会把元的低官职写在高丽的高官职前。另外,高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。这可以用来说明当时元朝

A.对周边的影响力巨大B.实行灵活的民族政策

C.基本形成中华文化圈D.朝贡的范围空前广阔

14.明清时期,粤盐运往云南,两省以盐铜互换以互通有无,两省则派员轮流办货,逢粤省输办之年,粤派人运盐赴云南,将云南应支付的铜运回广东,第二年则由云南派员运铜至广东,再将应交的铜价买盐运回云南。这一现象的出现

A.导致了经济重心的南移B.促进了商品经济的发展

C.体现出商帮势力的壮大D.推动了赋税制度的改革

15.清代文学家袁枚在《子不语》中记载:一沙弥自幼随禅师修行,与世隔绝。一日师徒下得山来,沙弥不识牛马鸦犬,禅师—一告知。后见一女子,禅师告之是吃人的老虎。回去后禅师问沙弥所见是否有留恋之物,答曰:“只想那吃人的老虎”。这个故事

A.反映了思想解放的潮流B.提倡了男女平等的思想

C.否定了压抑人性的观念D.冲破了专制统治的牢笼

16.在清朝乡约仪式上,宣讲的内容是康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝的《圣谕广训》,宣讲时:也常常引用《大清律例》。原本由儒学士人发起的教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力。这反映了

A.程朱理学影响广泛B.皇权借儒学而扩张

C.宗法制的逐渐强化D.乡约已有法律效力

二、非选择题(本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第.20题14分共52分。)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 察举制与科举制简表

——据阎步克《察举制度变迁史稿》整理

(1)根据材料并结合所学知识,归纳察举制与科举制的不同之处。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,据此对察举制与科举制予以简要评价。(4分)

18.文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。阅读材料,完成下列要求。(14分)材料一 明朝后期到清朝前期,大批耶稣会士来华,其中包括利玛窦、邓玉函、汤若望等人。他们在接受中国传统风俗与生活方式的前提下,传播西方文化。地理方面,利玛窦绘制《坤舆万国全图》;数学方面,利玛窦、徐光启合译《几何原本》;物理机械工程方面,邓玉函、王徽译绘《远西奇器图说》;此外,还涉及天文历算、水利技术、欧洲古典哲学、美术、音乐、建筑等方面。就其知识水平而言,基本上代表当时欧洲知识界的平均或最高水平。

———摘编自宁欣《中国古代史资料汇编》

材料二 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度。16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大的影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。———摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、“伊儒会通”,到近代以来的“西学东渐”、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

———习近平《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初西学东渐的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中华文明兼收并蓄的认识。(6分)

(12分).宋韵文化,是中华优秀传统文化的典型代表。阅读材料,回答问题。

宋韵文化,赓续千年

宋韵文化是宋代生活习俗、制作工艺、文学艺术、哲学思想、社会规范、政治理念等的总和,集中反映了宋代思想观念、人文气质、生活品位和审美情趣,是宋代独有的时代精神特质,是高度浓缩的精神要素集合。它是见之于学术思想的思辨之韵、文学艺术的审美之韵、发现发明的智识之韵、生产技术的匠心之韵、社会治理的秩序之韵、日常生活的器物之韵。作为中华文明史上熠熠生辉的璀璨明珠,宋韵文化产生于宋代,但又不局限于宋代,体现了一种积淀、一种渗透、一种传承,是数千年中华优秀传统文化的重要组成部分。

——据王国平《研学宋韵:关于宋韵文化的思考》

选取材料中的一个视角,结合相关史实谈谈你对宋韵文化“独有的时代精神特质”的理解。(12分)

(要求:观点提炼准确,史实运用合理,论述逻辑清晰。)

20.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 宣帝初即位,欲褒先帝,诏丞相御史曰:“孝武皇帝(汉武帝)躬仁谊,厉威武,北征匈奴,单于远循,南平氐羌、昆明、瓯骆两越,东定蔑、貉、朝鲜,廓地斥境……而庙乐未称,朕甚悼焉”(夏侯)胜独曰:“武帝虽有攘四夷广土斥境之功,然多杀士众,竭民财力,奢泰亡(无)度,天下虚耗,百姓流离,物故(死亡)者半……畜积至今未复。亡德泽于民,不宜为立庙乐。”

——引自《汉书》

材料二 关于宋朝历史地位,学术界有不同评价。第一种是“积贫积弱说”,如钱穆主张宋朝是“对外之积弱不振”“宋室内部之积贫难疗”。第二种是“造极之世说”,如陈寅恪认为“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。他认为宋朝是中国古代文明发展的登峰造极的时代。两说在学术界各有拥趸,不断发展。进入21世纪以后,“造极之世说”飞速崛起,大有取代“积贫积弱说”的趋势,许多学者均对宋代的历史地位给予很高的评价。近年来也有学者认为,“积贫积弱说”与“造极之世说”只是宋朝的正反两面,并无任何冲突。

——摘编自朱永清《“积贫积弱”抑或“造极之世”——民国以降两宋评价的嬗变与纠结》

(1)阅读材料一,结合所学,你如何看待汉武帝的功过 (8分)

(2)阅读材料二,结合所学知识,从材料二中选择你赞成的观点加以论证。(6分)。

答案

同课章节目录