5.2《 大学之道》课件(共20张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《 大学之道》课件(共20张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 16:19:46 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

大学之道

《礼记》

1.了解《大学》的主要内容及思想主张。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

3. 准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

一、熟知著作

《礼记》又名《小戴礼记》《小戴记》,成书于汉代,相传为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

在古代,“大学”与“小学”有什么不同

所谓小学,礼乐射御书数,亦称六艺,是安身立命之技能,指向在“身”,属于“术”的范畴。

所谓大学,仰观俯察,修心养性,道德顿化。其指向在“心”,属于“道”的层面。

一、文本理解

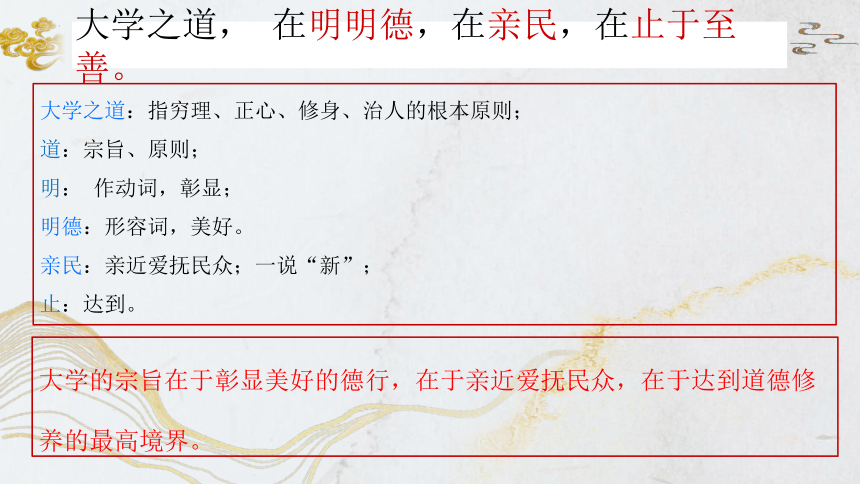

大学之道, 在明明德,在亲民,在止于至善。

大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则;

道:宗旨、原则;

明: 作动词,彰显;

明德:形容词,美好。

亲民:亲近爱抚民众;一说“新”;

止:达到。

大学的宗旨在于彰显美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

“三纲”之间的关系

明明德

完善自我,改进自我

(对己修身)

亲民

推己及人,德化万民

(对外治平)

止于至善

人人达到道德的最高境界,国家治理达到最完美的地步。

教化手段

目的、根本

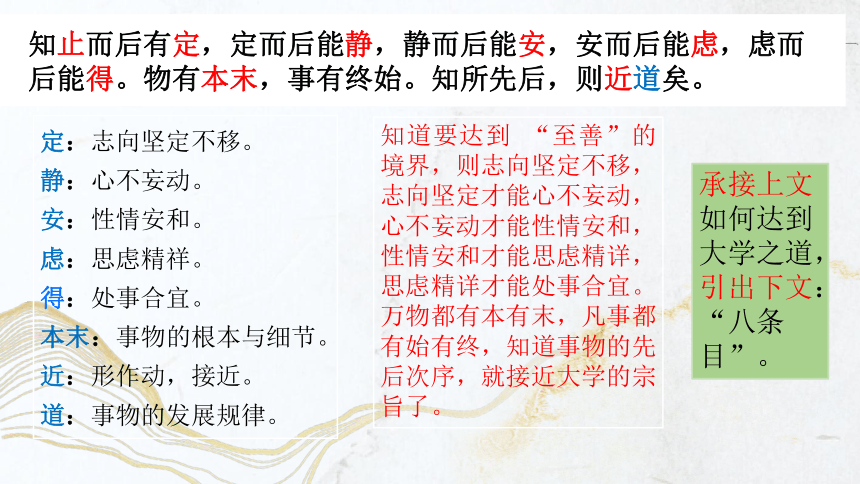

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

定:志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精祥。

得:处事合宜。

本末:事物的根本与细节。

近:形作动,接近。

道:事物的发展规律。

知道要达到 “至善”的境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近大学的宗旨了。

承接上文如何达到大学之道,

引出下文:“八条目”。

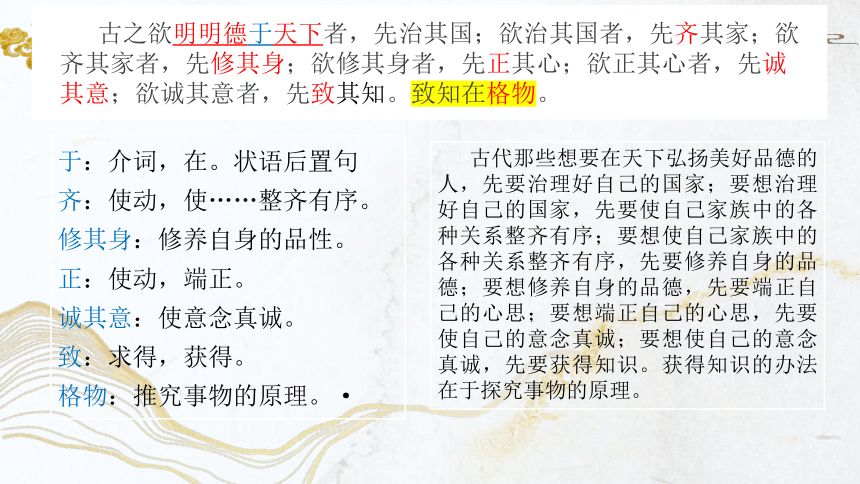

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

于:介词,在。状语后置句

齐:使动,使……整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动,端正。

诚其意:使意念真诚。

致:求得,获得。

格物:推究事物的原理。·

古代那些想要在天下弘扬美好品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使自己家族中的各种关系整齐有序;要想使自己家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品德;要想修养自身的品德,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

知至:对外物之理认识充分。

国治:治理得好。

以至于:连词,表示范围的延申,直到。

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

本:根本。

推究事物的原理之后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品德,修养品德后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后国家才能治理得好,国家治理好后天下才能太平。从天子直到平民,一律都把修养自身作为根本

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

致知

格物

使天下归于太平

探究事物原理

获得知识

诚实,不自欺

端正内心,不偏不倚,不动摇

修养自身,完善自身

处理好家庭、家族内部关系

治理国家

1.何为“八目”?其具体所指?

大

学

八

目

二、任务探究

作用:《大学》一开篇便开宗明义,指出“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。引出下文,达到“至善”后如何,如何达到“至善”

1.第一段在全文中具有怎样的作用

含意:所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,明明德”是自身的修养。“亲民”就是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。“止于至善”就是不论“明明德”,还是“亲民”,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。朱熹认为“此三者,大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群体再到社会的层层递进的完整体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段达到德政目的的施教主张。

2.怎样理解“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意

3.并请简要分析本段的论证层次。

论证层次:首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二,三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

4. “三纲”之间是层层递进的关系。“明明德”,就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”,有一种解释就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。“止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的

4.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的 `

“三纲”之间是层层递进的关系。“明明德”,就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”,有一种解释就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。 “止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。

5.“八目”之间是什么关系

格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫;“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐家、治国、平天下”是安人。

6.“三纲”与“八目”之间的关系是怎样的

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

7.“三纲”与“八目”之间的关系是怎样的

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

读书人应以天下为己任,生命不息,修为不止

大学之道

《礼记》

1.了解《大学》的主要内容及思想主张。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

3. 准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

一、熟知著作

《礼记》又名《小戴礼记》《小戴记》,成书于汉代,相传为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

在古代,“大学”与“小学”有什么不同

所谓小学,礼乐射御书数,亦称六艺,是安身立命之技能,指向在“身”,属于“术”的范畴。

所谓大学,仰观俯察,修心养性,道德顿化。其指向在“心”,属于“道”的层面。

一、文本理解

大学之道, 在明明德,在亲民,在止于至善。

大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则;

道:宗旨、原则;

明: 作动词,彰显;

明德:形容词,美好。

亲民:亲近爱抚民众;一说“新”;

止:达到。

大学的宗旨在于彰显美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

“三纲”之间的关系

明明德

完善自我,改进自我

(对己修身)

亲民

推己及人,德化万民

(对外治平)

止于至善

人人达到道德的最高境界,国家治理达到最完美的地步。

教化手段

目的、根本

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

定:志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精祥。

得:处事合宜。

本末:事物的根本与细节。

近:形作动,接近。

道:事物的发展规律。

知道要达到 “至善”的境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近大学的宗旨了。

承接上文如何达到大学之道,

引出下文:“八条目”。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

于:介词,在。状语后置句

齐:使动,使……整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动,端正。

诚其意:使意念真诚。

致:求得,获得。

格物:推究事物的原理。·

古代那些想要在天下弘扬美好品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使自己家族中的各种关系整齐有序;要想使自己家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品德;要想修养自身的品德,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

知至:对外物之理认识充分。

国治:治理得好。

以至于:连词,表示范围的延申,直到。

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

本:根本。

推究事物的原理之后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品德,修养品德后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后国家才能治理得好,国家治理好后天下才能太平。从天子直到平民,一律都把修养自身作为根本

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

致知

格物

使天下归于太平

探究事物原理

获得知识

诚实,不自欺

端正内心,不偏不倚,不动摇

修养自身,完善自身

处理好家庭、家族内部关系

治理国家

1.何为“八目”?其具体所指?

大

学

八

目

二、任务探究

作用:《大学》一开篇便开宗明义,指出“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。引出下文,达到“至善”后如何,如何达到“至善”

1.第一段在全文中具有怎样的作用

含意:所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,明明德”是自身的修养。“亲民”就是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。“止于至善”就是不论“明明德”,还是“亲民”,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。朱熹认为“此三者,大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群体再到社会的层层递进的完整体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段达到德政目的的施教主张。

2.怎样理解“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意

3.并请简要分析本段的论证层次。

论证层次:首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二,三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

4. “三纲”之间是层层递进的关系。“明明德”,就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”,有一种解释就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。“止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的

4.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的 `

“三纲”之间是层层递进的关系。“明明德”,就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”,有一种解释就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。 “止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。

5.“八目”之间是什么关系

格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫;“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐家、治国、平天下”是安人。

6.“三纲”与“八目”之间的关系是怎样的

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

7.“三纲”与“八目”之间的关系是怎样的

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

读书人应以天下为己任,生命不息,修为不止