2024届高考专题复习:文言文阅读断句题 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:文言文阅读断句题 课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 16:39:38 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

2024高考备考第一轮复习

第二部分 古代诗文阅读

板块一 文言文阅读

专题二 常考题型篇

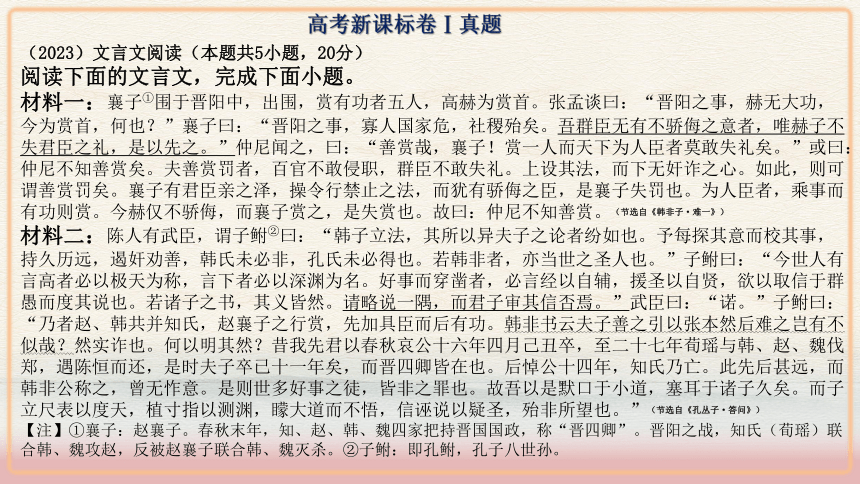

高考新课标卷Ⅰ真题

(2023)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:襄子①围于晋阳中,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也?”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。(节选自《韩非子·难一》)

材料二:陈人有武臣,谓子鲋②曰:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉?然实诈也。何以明其然?昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。是则世多好事之徒,皆非之罪也。故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。”(节选自《孔丛子·答问》)

【注】①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:即孔鲋,孔子八世孙。

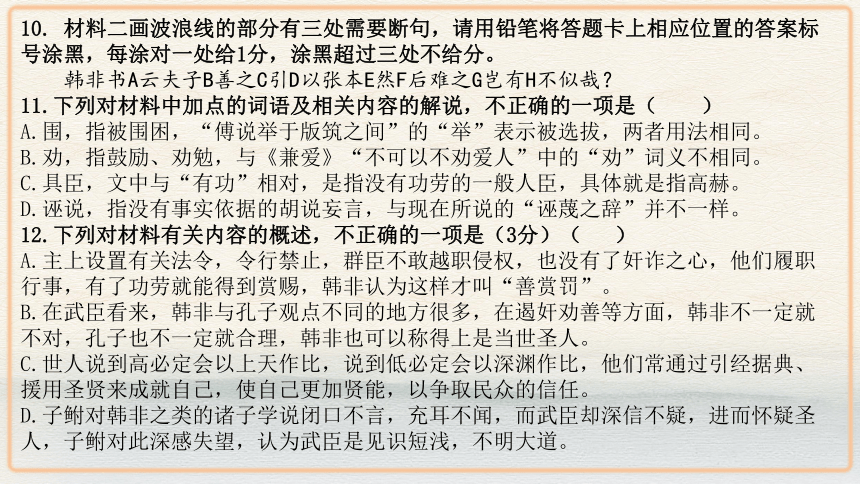

10. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

韩非书A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

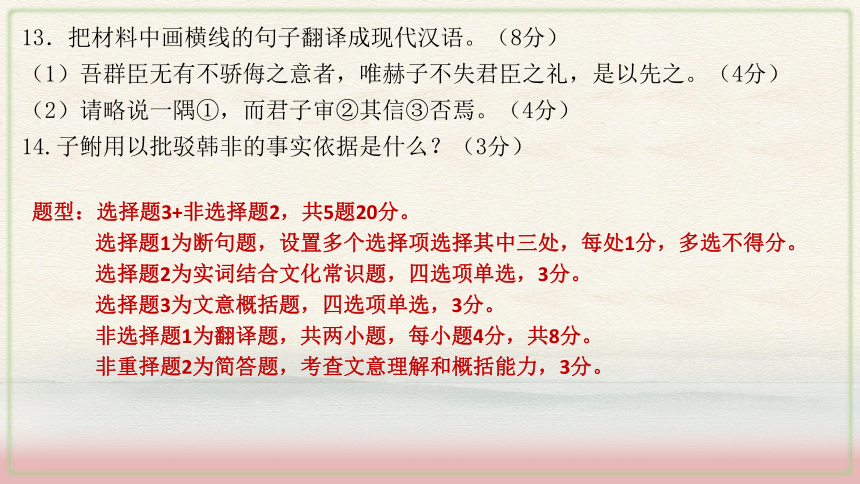

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。(4分)

(2)请略说一隅①,而君子审②其信③否焉。(4分)

14.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么?(3分)

题型:选择题3+非选择题2,共5题20分。

选择题1为断句题,设置多个选择项选择其中三处,每处1分,多选不得分。

选择题2为实词结合文化常识题,四选项单选,3分。

选择题3为文意概括题,四选项单选,3分。

非选择题1为翻译题,共两小题,每小题4分,共8分。

非重择题2为简答题,考查文意理解和概括能力,3分。

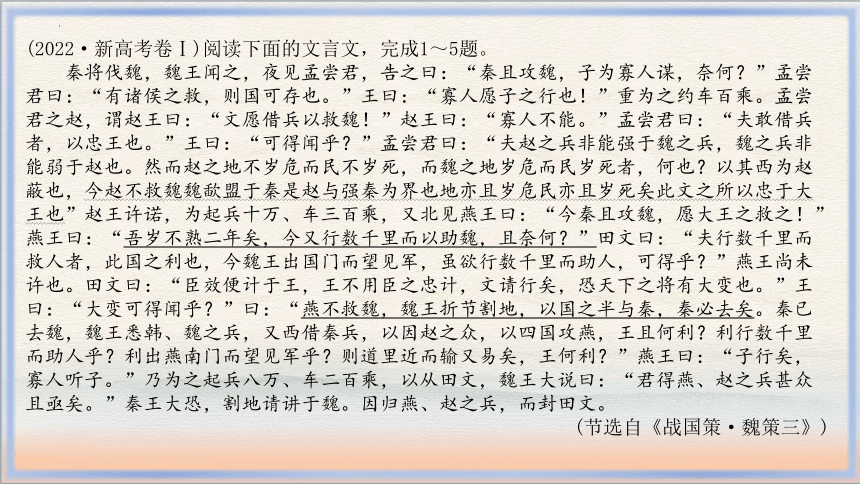

(2022·新高考卷Ⅰ)阅读下面的文言文,完成1~5题。

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎?”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也?以其西为赵蔽也,今赵不救魏魏歃盟于秦是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘,又北见燕王曰:“今秦且攻魏,愿大王之救之!”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?”田文曰:“夫行数千里而救人者,此国之利也,今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人,可得乎?”燕王尚未许也。田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之忠计,文请行矣,恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎?”曰:“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?则道里近而输又易矣,王何利?”燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万、车二百乘,以从田文,魏王大说曰:“君得燕、赵之兵甚众且亟矣。”秦王大恐,割地请讲于魏。因归燕、赵之兵,而封田文。

(节选自《战国策·魏策三》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

B.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

C.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

D.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

句意:“现在赵国不援救魏国,魏国同秦国歃血结盟,这样就如同赵国与强大的秦国相邻了,赵国土地也将年年受到威胁,百姓也将一年一年地死去。这就是我忠于大王的表现。”“魏歃盟于秦”是状语后置句,“于秦”是“歃盟”的后置状语,中间不可断开,排除AD;“此文之所以忠于大王也”是判断句,“此……也”是判断句的标志,中间不可断开,“之所以”是固定结构,不能断开,排除B。故选C。

C

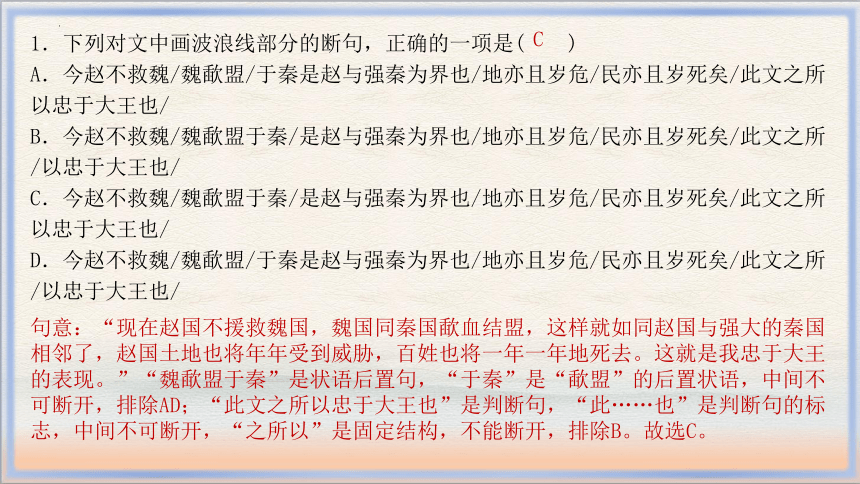

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.寡人意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B.百乘即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C.为赵蔽的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D.国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

C项,“与……‘王之蔽’的‘蔽’相同”错误,“王之蔽”的“蔽”是“蒙蔽”,这里指受蒙蔽,与“赵蔽”的“蔽”不同。故选C。

C

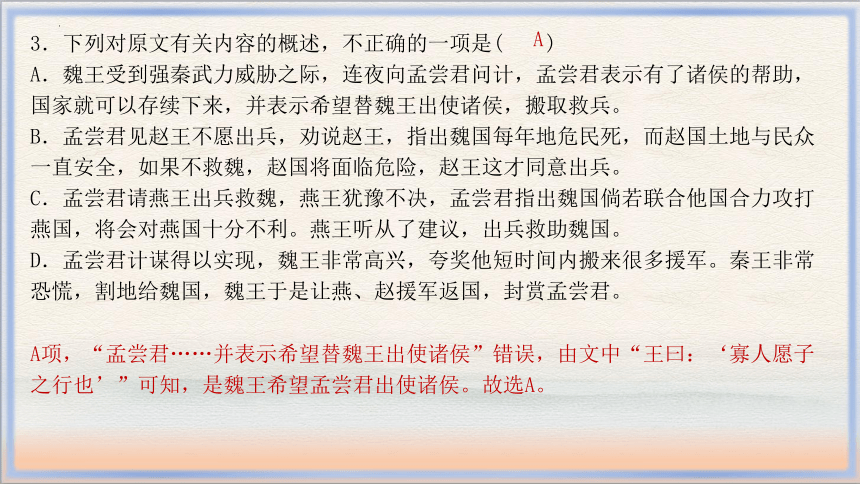

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。

B.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

C.孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。

D.孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。

A项,“孟尝君……并表示希望替魏王出使诸侯”错误,由文中“王曰:‘寡人愿子之行也’”可知,是魏王希望孟尝君出使诸侯。故选A。

A

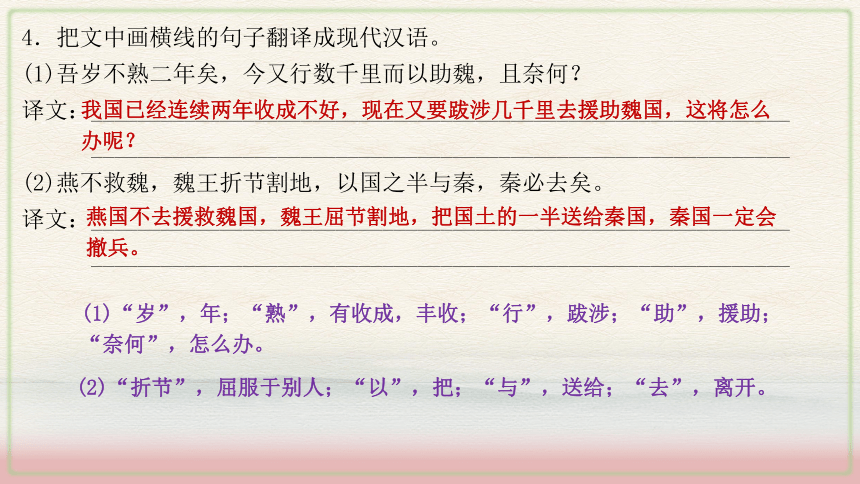

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?

译文:____________________________________________________________

____________________________________________________________

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

译文:____________________________________________________________

____________________________________________________________

(1)“岁”,年;“熟”,有收成,丰收;“行”,跋涉;“助”,援助;“奈何”,怎么办。

(2)“折节”,屈服于别人;“以”,把;“与”,送给;“去”,离开。

我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢?

燕国不去援救魏国,魏王屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。

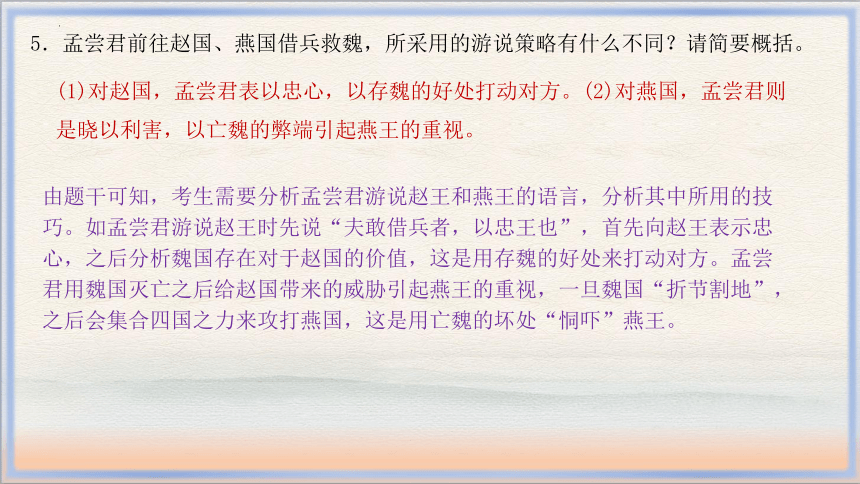

5.孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同?请简要概括。

由题干可知,考生需要分析孟尝君游说赵王和燕王的语言,分析其中所用的技巧。如孟尝君游说赵王时先说“夫敢借兵者,以忠王也”,首先向赵王表示忠心,之后分析魏国存在对于赵国的价值,这是用存魏的好处来打动对方。孟尝君用魏国灭亡之后给赵国带来的威胁引起燕王的重视,一旦魏国“折节割地”,之后会集合四国之力来攻打燕国,这是用亡魏的坏处“恫吓”燕王。

(1)对赵国,孟尝君表以忠心,以存魏的好处打动对方。(2)对燕国,孟尝君则是晓以利害,以亡魏的弊端引起燕王的重视。

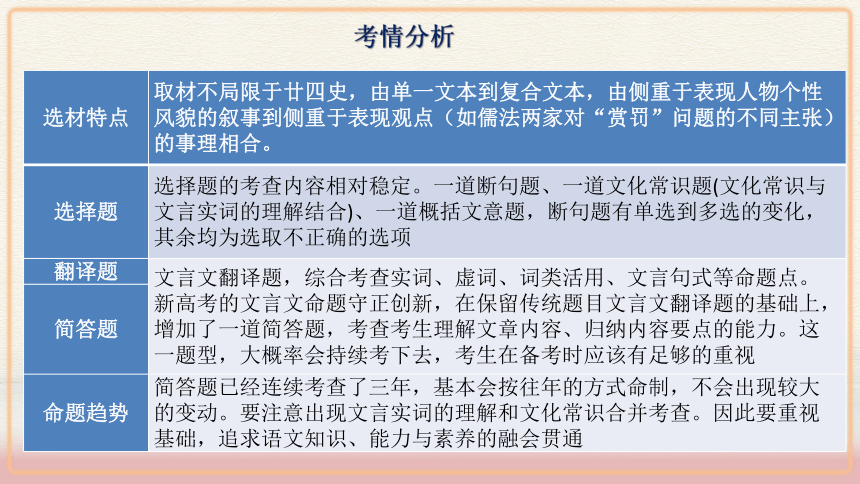

考情分析

选材特点 取材不局限于廿四史,由单一文本到复合文本,由侧重于表现人物个性风貌的叙事到侧重于表现观点(如儒法两家对“赏罚”问题的不同主张)的事理相合。

选择题 选择题的考查内容相对稳定。一道断句题、一道文化常识题(文化常识与文言实词的理解结合)、一道概括文意题,断句题有单选到多选的变化,其余均为选取不正确的选项

翻译题 文言文翻译题,综合考查实词、虚词、词类活用、文言句式等命题点。

新高考的文言文命题守正创新,在保留传统题目文言文翻译题的基础上,增加了一道简答题,考查考生理解文章内容、归纳内容要点的能力。这一题型,大概率会持续考下去,考生在备考时应该有足够的重视

简答题

命题趋势 简答题已经连续考查了三年,基本会按往年的方式命制,不会出现较大的变动。要注意出现文言实词的理解和文化常识合并考查。因此要重视基础,追求语文知识、能力与素养的融会贯通

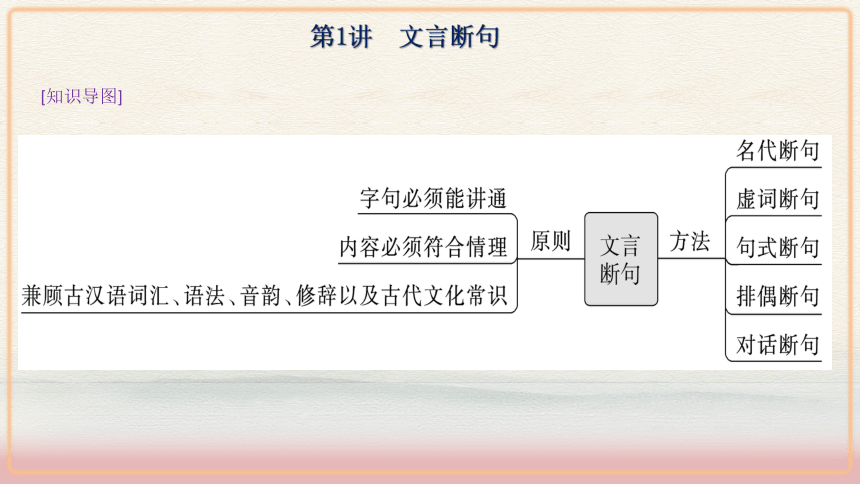

第1讲 文言断句

[知识导图]

2023高考全国卷文言文断句

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

(全国卷甲)母异A之B谓C族人曰D是儿E爱我F如此G多H知孝养我矣。

(全国卷乙)君遇之A无礼B彼若有时C反D国E而起兵F即恐为曹伤G君H不如杀之。

(新课标Ⅰ)韩非书A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉?

(新课标Ⅱ)夫为人A所B陷而欲胜C敌D不亦难乎E臣故曰无术焉F苻坚之类G是也。

DEF(句意:被人陷害却还想战胜敌人,不也是困难的吗?所以我说没有智谋,苻坚这一类人就是这样。)

BDG(句意:他的母亲对此感到诧异,对族人说:“我的这个儿子这样敬爱我,他非常懂得孝顺赡养我啊。”)

CEG(句意:韩非的书中记载说孔子认为赵襄子奖赏得好,引用孔子的话来为自己的观点张本,然后非难孔子的说法,(韩非书里说的和孔子的意思)怎么会有不同呢?)

BFG(句意:您对待他没有礼貌,他如有机会回国成为君主而发兵,那就怕会成为曹国的祸害。您不如杀了他。)

精准突破一 借助五大标志断句

(一)借助词性巧断句

文言文中名词和代词常用来作主语或宾语,断句时可先找出名词,如人名、地名、官名、国名、朝代名、器物名、动物名等;也可先找出代词,如吾、予、余(表示“我”),尔、汝(女)、公、卿、君、若(表示“你”),其、彼、此、之等。这些名词和代词如果作主语,那么它的前面就可能断句;如果作宾语,那么它的后面也可能断句。

文言文中动词、形容词(或活用为动词、形容词的其他词性)常用来作谓语,断句时,可以先找到语句中的动词、形容词,确定作为谓语的动词、形容词;然后根据谓语前的状语、主语和谓语后的宾语等来断定语句的停顿点。

[即学即练]

1.(2015全国卷Ⅱ)用斜线(/)给下面短文中画线的部分断句。

及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉 进位上开府,赏物一千段。 (节选自《北史·来护儿传》)

会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉

会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉

/

/

/

/

/

/

/

/

1.(2015全国卷Ⅱ)用斜线(/)给下面短文中画线的部分断句。

及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉 进位上开府,赏物一千段。 (节选自《北史·来护儿传》)

【参考译文】等到长大成人,雄才大略超乎常人,志气英伟高远。遇上周朝的军队平定淮南,来护儿所住的白土村,正处于两国交兵的战场,经常见到军队,来护儿常常慨然有建立功名的志向。到了隋文帝开皇初年,宇文忻等人镇守广陵,平定陈国之战,来护儿立有战功,晋官位上开府,赏赐财物一千段。

[即学即练]

2.(2014·四川)用斜线(/)给下面的短文断句。(限画9处)

周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七

(选自《史记·太史公自序》)

周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七

周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(2021新高考卷Ⅰ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

唐高祖武德九年秋八月甲子,太宗即皇帝位于东宫显德殿。初上皇欲强宗室以镇天下故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺皆为王王者数十人上从容问群臣遍封宗子于天下利乎封德彝对曰:“上皇敦睦九族,大封宗室,自两汉以来未有如今之多者。爵命既崇,多给力役,恐非示天下以至公也。”上曰:“然。……”

(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)

A.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下利乎/

B.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子/于天下利乎/

C.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

D.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

B

起初,太上皇想加强皇室宗族的力量来震慑天下,所以与皇帝同曾祖、同高祖的远房堂兄弟以及他们的儿子,即使是幼童也均被封为王,做王的有数十人。太宗语气和缓地问群臣:“遍封皇族子弟为王,对天下有利吗?”

(2020·全国卷Ⅱ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

(王安中)自秘书少监除中书舍人,擢御史中丞。开封逻卒夜迹盗盗脱去民有惊出与卒遇缚以为盗民讼诸府不胜考掠之惨遂诬服安中廉知之按得冤状即出民抵吏罪 (节选自《宋史·王安中传》)

A.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府/不胜考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民/抵吏罪/

B.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府不胜/考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民/抵吏罪/

C.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府/不胜考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民抵吏罪/

D.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府不胜/考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民抵吏罪/

A

开封巡逻的士兵晚上捉拿盗贼,盗贼逃脱了,有个百姓受惊出门正好与士兵相遇,被当作盗贼绑起来;百姓到开封府诉讼,受不住拷打的惨痛,于是无辜服罪。王安中调查到这个案件,审查后定为冤案,立即放出这个百姓,治官吏之罪。

(二)借助虚词定首尾——断句时应注意的“6类虚词”

虚词类型 示例

句首发语词——常居句首,其前一般断开 夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬

句首时间词——常居句首,其前一般断开 顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而

句末语气词——其后一般断开 陈述句末尾——也、矣、焉、耳。

疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎。

感叹句末尾——哉、夫

疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开 何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何

复句关联词语——其前一般断开 虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、若夫、至于、至若、已而、于是、岂、岂非

复音虚词——复音虚词需保持完整,不能点断 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则

[即学即练]

(2014·湖南高考,改编)请用“/”给下面短文断句。

孟祥之匿于深山而不为世用穷而在下如冰雪冱寒之穷冬也及其以善及人而有成物之心其不为果哉者则又如雪之有生物弭灾之功也

(选自《金兰集》,中华书局2013年版)

孟祥之匿于深山而不为世用穷而在下如冰雪冱寒之穷冬也及其以善及人而有成物之心其不为果哉者则又如雪之有生物弭灾之功也

/

/

/

/

/

/

解析:要给这段文字断句,可以先寻找作为断句标志的虚词:于、也、而、其、者、则;再确定所列虚词所处位置:“而(某些)、其、则”属于句首虚词,“也、者”属于句尾虚词,“于、而(某些)”属于句中虚词。

3.(2020 全国卷Ⅲ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

时当南郊,简文帝为抚军,执政,访彪之(指传主王彪之)应有赦不。答曰中兴以来郊祀往往有赦愚意尝谓非宜何者黎庶不达其意将谓郊祀必赦至此时凶愚之辈复生心于侥幸矣遂从之 (节选自《晋书 王彪之传》)

A.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜/何者/黎庶不达/其意将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

B.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜/何者/黎庶不达其意/将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

C.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜何者/黎庶不达/其意将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

D.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜何者/黎庶不达其意/将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

B

王彪之回答说:“自中兴以来,郊祀时常常会大赦天下,我私下里认为不合宜。为什么呢?老百姓不明白郊祀时大赦天下的意义,将会认为每逢郊祀必有大赦,到这个时候,凶恶愚蠢之辈又要产生侥幸心理了。”简文帝就听从了王彪之的意见。

4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

吴起者,卫人也,事鲁君。齐人攻鲁,将而攻齐,大破之。鲁人或曰夫鲁小国而有战胜之名则诸侯图鲁矣且鲁卫兄弟之国也而君用起则是弃卫鲁君疑之谢吴起吴起于是闻魏文侯贤,欲事之。魏文侯以为将,击秦,拔五城。

(节选自《史记·孙子吴起列传》)

A.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫鲁/君疑之/谢吴起/

B.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫/鲁君疑之/谢吴起/

C.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起则是/弃卫/鲁君疑之/谢吴起/

D.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之/名则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫/鲁君疑之/谢吴起/

B

鲁国有人说:“鲁国是小国,却有着战胜国的名声,那么诸侯各国就要谋算鲁国了。况且鲁国和卫国是兄弟般的国家,而鲁君起用吴起,就是舍弃了卫国。”鲁君怀疑吴起,(就)罢免了吴起。

(三)借助特殊句式断句

句式类型 句式标志

判断句 “……者,……也”“为”“乃”“即”“则”

被动句 “为……所……”“受……于……”“见……于……”

反问句 “不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”

固定句式 “如……何”“况……乎”“何(以)……为”

常见的句式类型及标志

用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。

晋原轸①曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。奉不可失,敌不可纵。纵敌,患生,违天,不祥,必伐秦师!”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君②乎?”先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓③,秦 则 无 礼 何 施 之 为 吾 闻 之 一 日 纵 敌 数 世 之 患 也 谋 及 子 孙 可 谓 死 君 乎!”遂发命。 (选自《左传·殽之战》)

【注】①原轸:晋军统帅。②死君:忘记晋文公。③伐吾同姓:秦伐郑灭滑

秦则无礼/何施之为/吾闻之/一日纵敌/数世之患也/谋及子孙/可谓死君乎

秦国就是无礼,我们还报什么恩呢?我听说过:‘一旦放走了敌人,会给后世几代人留下祸患’。为后世子孙考虑,可说是为了已死的国君吧!”

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

朝廷以前东平太守夏侯陟为襄阳太守。陟,弘(指传主刘弘)之婿也。弘下教曰:“夫统天下者宜与天下一心化一国者宜与一国为任若必姻亲然后可用则荆州十郡安得十女婿然后为政哉!”乃表“陟姻亲,旧制不得相监”。诏听之。

(节选自《晋书·刘弘传》)

A.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

B.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

C.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

D.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

B

统率天下的人,应和天下人一条心;教化一国的人,应以一国为己任。如果必须是婚姻亲戚才可以任用,那么荆州有十郡,非得有十个女婿才能管理好吗?

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

朝廷以前东平太守夏侯陟为襄阳太守。陟,弘(指传主刘弘)之婿也。弘下教曰:“夫统天下者宜与天下一心化一国者宜与一国为任若必姻亲然后可用则荆州十郡安得十女婿然后为政哉!”乃表“陟姻亲,旧制不得相监”。诏听之。

(节选自《晋书·刘弘传》)

A.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

B.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

C.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

D.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

B

统率天下的人,应和天下人一条心;教化一国的人,应以一国为己任。如果必须是婚姻亲戚才可以任用,那么荆州有十郡,非得有十个女婿才能管理好吗?

(四)借助对话词辨句读

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”“问”等动词来判断人物的对话,进行断句。两人对话,一般在第一次问答时写出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文厘清问者、答者,明辨句读。不过,也有例外。“曰”有两种情况,一是表“叫作”的意思,例如“明有奇巧人曰王叔远”。二是在句首、句中作助词,无实义,例如《诗经 小雅 采薇》:“曰归曰归,岁亦莫止。”

用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。

上[注]尝从容与信言诸将能不,各有差。上_问_曰_如_我_能_将_几_何_信_曰_陛_下_不_过_能_将_十_万_上_曰_于_公_何_如_曰_如_臣_多_多_而_益_善_耳。上笑曰:“多多益善,何为为我禽!”信曰:“陛下不能将兵而善将将,此乃信之所以为陛下禽也。”

(选自《史记 淮阴侯列传》)

上问曰/如我能将几何/信曰/陛下不过能将十万/上曰/于公何如/曰/如臣/多多而益善耳。

刘邦问道:“像我自己,能统帅多少士兵?”韩信说:“陛下您只不过能统帅十万人。”刘邦说:“那对你来说你能统帅多少呢?”韩信回答道:“我统帅的士兵越多越好。”

6.(2021·新高考卷Ⅱ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

初范阳祖逖少有大志与刘琨俱为司州主簿同寝中夜闻鸡鸣蹴琨觉曰此非恶声也因起舞 (节选自《通鉴纪事本末·祖逖北伐》)

A.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡鸣/蹴琨觉曰/此非恶声也/因起舞/

B.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡鸣/蹴琨/觉曰/此非恶声也/因起舞/

C.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨觉曰/此非恶声也/因起舞/

D.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨/觉曰/此非恶声也/因起舞/

C

从前,范阳有一个叫祖逖的人,年轻时就有大志向,曾与刘琨一起担任司州的主簿,与刘琨同寝,夜半时听到鸡鸣,他踢醒刘琨,说:“这不是令人厌恶的声音。”就起床舞剑。

(五)借助对称辨断句

排比、对偶(对称)是文言文中常见的修辞手法。句式整齐,四六句居多,又是文言文句式的一大特点。如果能分辨出这些特点,断句则相对容易多了。

(2013·江苏)用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。(限6处)

齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐显成霸名。魏用李克,尽地力,为强君。自是之后,天 下 争 于 战 国 贵 诈 力 而 贱 仁 义 先 富 有 而 后 推 让 故 庶 人 之 富 者 或 累 巨 万 而 贫 者 或 不 厌 糟 糠 有 国 强 者 或 并 群 小 以 臣 诸 侯 而 弱 国 或 绝 祀 而 灭 世。以至于秦,卒并海内。

(节选自司马迁《史记·平准书》)

/

/

/

/

/

/

7.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )

呜呼,仕而至公卿命也退而为农亦命也若夫挠节以求贵市道以营利吾家之所深耻。子孙戒之,尚无堕厥初。(节选自宋·陆游《放翁家训·序》)

A.仕而至公卿/命也/退而为农/亦命也/若夫挠节以求贵/市道以营利/吾家之所深耻

B.仕而至公卿/命也/退而为农/亦命也/若夫挠节以求贵市/道以营利吾家之所/深耻

C.仕而至公卿命也/退而为农/亦命也/若夫挠节以求贵市/道以营利吾家之所/深耻

D.仕而至公卿命也/退而为农/亦命也若夫/挠节以求贵/市道以营利/吾家之所深耻

A

做官做到公卿,是命;隐退成为农民,也是命。如果屈节以求富贵,出卖道德来谋求利润,这是我们家深以为耻的。

精准突破二 巧解断句“3步骤”(四选一)

第一步:理解大意初判断

先通读这个片段,大体了解这个文言文片段属于什么文体,写了些什么内容,想表达什么意思。在通读的时候一定要注意文言文单音词占多数的特点。

如果是写人叙事类文本,要明确“六要素”(时间、地点、人物,事件的开端、发展、结局);如果是议论性散文,要明确论点、论据等内容。

第二步:排同聚异,突破难点

四个选项中,先排查出哪些停顿是相同的,对此不必关注;再聚焦停顿不同的,重点思考。那些停顿不一样的地方,可能是难点,且难点就那么一两处。对此,要有足够的突破方法。通过第一步,将能断的先断开,化大为小,缩小思考范围,再集中精力通过抓断句标志分析难断的句子。具体来说,重点把握前述五类断句标志。

第三步:断后通读查连贯

断句完成后,应通读一遍全段文字,检查句意是否完整,语意是否连贯,句间衔接是否自然圆合,与文章体裁、语言风格是否相符。

[典例] (2021全国乙卷节选)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

戴胄忠清公直擢为大理少卿上以选人多诈冒资荫敕令自首不首者死未几有诈冒事觉者上欲杀之胄奏据法应流上怒曰:“卿欲守法,而使朕失信乎?”对曰:“敕者出于一时之喜怒,法者国家所以布大信于天下也。陛下忿选人之多诈,故欲杀之,而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)

A.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人/多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒事觉者/上欲杀之/胄奏/据法应流/

B.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒/事觉者上欲杀之/胄奏/据法应流/

C.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒事觉者/上欲杀之/胄奏/据法应流/

D.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人/多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒/事觉者上欲杀之/胄奏/据法应流/

C

戴胄忠诚廉洁公正耿直,被提拔为大理寺少卿。皇上因很多候选官员假冒资历和门荫,下令让这些人自首,不自首的就处死。不久有假冒之事被发觉的人,皇上想要处死他。戴胄上奏说:“依照法律(这个人)应当被流放。”

精准突破三 断句新题型答题“3原则”(多选三)

(1)通读全文,整体把握内容和主题

(2)体会词语含义和词语之间关系

(3)先易后难,逐步缩小范围

多读多背,形成语感,是根本方法。

切忌边看边断。

断句方法口诀

古文断句莫畏难,仔细琢磨只等闲。文段休问长与短,熟读精思是关键。内容大意全理解,始可动手把句断。联系全文前后看,先易后难细分辨。紧紧抓住曰云言,对话最易被发现。常用虚词是标志,更有规律供参看。习惯句式掌握住,固定结构莫拆散。词性词义要精研,语法结构助判断。排比对偶与反复,修辞提供好条件;相同词语紧相连,一般中间要点断。题目做完回头看,根据要求细检验。打牢基础看课本,培养语感读经典。

2023各地模拟考试卷练习

◆2023年深圳市高三年级第二次调研

百里奚之未遇时也,亡虢而虏晋,饭牛于秦,传鬻以五羊之皮。公孙枝得而说之献诸缪公三日请属事焉。缪公曰:“买之五羊之皮而属事焉,无乃天下笑乎?”

10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。涂对一处得1分,超过三处不得分。(3分)

公孙枝A得B而C说D之E献F诸G缪公H三日I请J属K事L焉。

答案: E、H、I

百里奚没有遇到有利时机的时候,从虢国逃出,被晋国俘虏,后在秦国喂牛,以五张羊皮的价格被转卖。公孙枝得到百里奚之后很喜欢他,把他推荐给秦穆公,过了三天,请求委任他官职。穆公说:“只用五张羊皮买下他却委任他官职,恐怕要被天下耻笑吧!”

2023届佛山市普通高中教学质量检测(二)

汉中郡,本附庸国,属蜀。周赧王三年,秦惠文王置郡,因水名也。汉有二源,东源出武都氐道漾山,因名漾;西源出陇西西县蟠冢山会白水经葭萌入汉,始源曰沔,故曰“汉沔”。

10.文中画波浪线的部分有三处可加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

西A源B出C陇D西E西县G嶓H冢I山J会K白水M经N葭O萌P入Q汉

答案: J、M、P【评分参考:每涂对一处给1分。涂四处及以上不得分。】

【汉中郡,本来为附庸国,依附于蜀国。周赧王三年,秦惠文王设立汉中郡。这样取名,是因为境内有一条河叫汉水。汉水这条河有两个源头:东边这个源头出自武都氐道的漾山,于是称为漾河。西边的源头出于陇西西县嶓冢山,和白水河会合后,再经葭萌汇入汉水。】

◆2023年云南省第二次高中毕业生复习统一检测

吴王大喜。伍子胥谏曰:“不可。……胥闻越王勾践昼书不倦,晦诵竟旦,聚死臣数万,是人不死,必得其愿。胥闻越王勾践服诚行仁听谏进贤士是人不死,必得其名。……”

10.文中画波浪线的部分有三处可加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

胥A闻B越C王D勾E践F服G诚H行I仁J听K谏L进M贤N士O是P人Q不R死

答案: J、L、O

【吴王大悦。伍子胥进谏说:“不能这样做。……我听说越王勾践白天不知疲倦地起草文件,夜晚还诵述到天亮,他聚集了几万名敢死之士,这个人不死,一定会实现他的愿望。我听说越王勾践服膺诚信推行仁道,虚心听取谏言,提拔贤能之人,这个人不死,一定会获得好的名声。……”】

◆河北省石家庄市2023届高三毕业班教学质量检测(二)

使彘恭子将新军……使令狐文子佐之,曰:“昔克潞之役,秦图败晋魏颗却退秦师于辅氏亲止杜回其勋铭于景钟。至于今不育,其子不可不兴也。”

10.文中画波浪线的部分有三处可加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

秦图败A晋B魏颗却C退秦师D于辅氏E亲止F杜回G其勋H铭于景钟

答案: B E G(评分参考:每涂对一处给 1 分。涂四处及以上不得分。)

【他任命彘恭子为新军元帅时……任命令狐文子为新军元帅时说:“以前战胜潞国的战役中,秦国曾图谋打败晋国,魏颗在辅氏击退了秦军,亲手俘虏了杜回,他的功勋铭刻在景公钟上。直到今天后代还没得到举荐,他的儿子不可不起用。”】 【不育:不得志】

◆2020年江苏高考

《新唐书》二百二十五卷,欧阳文忠公撰纪、表、志,宋景文公撰列传。……故 事 修 书 唯 官 高 者 一 人 书 职 名 时 景 文 守 郑 州 在 文 忠 下。文忠曰:“宋公用力久且深,何可掩哉?”逐于所撰各书之。

22. 用斜线“/”给上面文言文中的画线部分断句。(限4处)(4分)

答案:故事/修书/唯官高者一人书职名/时景文守郑州/在文忠下。

【按照旧例,修书时,只有官位最高的一个人写上职位名称。当时宋景文公做郑州知州,职位在欧阳修之下。】

2024高考备考第一轮复习

第二部分 古代诗文阅读

板块一 文言文阅读

专题二 常考题型篇

高考新课标卷Ⅰ真题

(2023)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:襄子①围于晋阳中,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也?”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。(节选自《韩非子·难一》)

材料二:陈人有武臣,谓子鲋②曰:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉?然实诈也。何以明其然?昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。是则世多好事之徒,皆非之罪也。故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。”(节选自《孔丛子·答问》)

【注】①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:即孔鲋,孔子八世孙。

10. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。

韩非书A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。(4分)

(2)请略说一隅①,而君子审②其信③否焉。(4分)

14.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么?(3分)

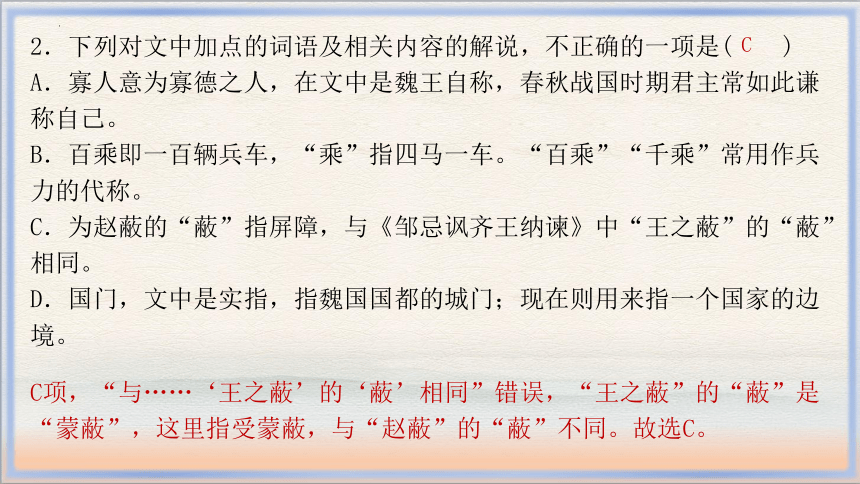

题型:选择题3+非选择题2,共5题20分。

选择题1为断句题,设置多个选择项选择其中三处,每处1分,多选不得分。

选择题2为实词结合文化常识题,四选项单选,3分。

选择题3为文意概括题,四选项单选,3分。

非选择题1为翻译题,共两小题,每小题4分,共8分。

非重择题2为简答题,考查文意理解和概括能力,3分。

(2022·新高考卷Ⅰ)阅读下面的文言文,完成1~5题。

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎?”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也?以其西为赵蔽也,今赵不救魏魏歃盟于秦是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘,又北见燕王曰:“今秦且攻魏,愿大王之救之!”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?”田文曰:“夫行数千里而救人者,此国之利也,今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人,可得乎?”燕王尚未许也。田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之忠计,文请行矣,恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎?”曰:“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利?利行数千里而助人乎?利出燕南门而望见军乎?则道里近而输又易矣,王何利?”燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万、车二百乘,以从田文,魏王大说曰:“君得燕、赵之兵甚众且亟矣。”秦王大恐,割地请讲于魏。因归燕、赵之兵,而封田文。

(节选自《战国策·魏策三》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

B.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

C.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

D.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

句意:“现在赵国不援救魏国,魏国同秦国歃血结盟,这样就如同赵国与强大的秦国相邻了,赵国土地也将年年受到威胁,百姓也将一年一年地死去。这就是我忠于大王的表现。”“魏歃盟于秦”是状语后置句,“于秦”是“歃盟”的后置状语,中间不可断开,排除AD;“此文之所以忠于大王也”是判断句,“此……也”是判断句的标志,中间不可断开,“之所以”是固定结构,不能断开,排除B。故选C。

C

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.寡人意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B.百乘即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C.为赵蔽的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D.国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

C项,“与……‘王之蔽’的‘蔽’相同”错误,“王之蔽”的“蔽”是“蒙蔽”,这里指受蒙蔽,与“赵蔽”的“蔽”不同。故选C。

C

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。

B.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

C.孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。

D.孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。

A项,“孟尝君……并表示希望替魏王出使诸侯”错误,由文中“王曰:‘寡人愿子之行也’”可知,是魏王希望孟尝君出使诸侯。故选A。

A

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?

译文:____________________________________________________________

____________________________________________________________

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

译文:____________________________________________________________

____________________________________________________________

(1)“岁”,年;“熟”,有收成,丰收;“行”,跋涉;“助”,援助;“奈何”,怎么办。

(2)“折节”,屈服于别人;“以”,把;“与”,送给;“去”,离开。

我国已经连续两年收成不好,现在又要跋涉几千里去援助魏国,这将怎么办呢?

燕国不去援救魏国,魏王屈节割地,把国土的一半送给秦国,秦国一定会撤兵。

5.孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同?请简要概括。

由题干可知,考生需要分析孟尝君游说赵王和燕王的语言,分析其中所用的技巧。如孟尝君游说赵王时先说“夫敢借兵者,以忠王也”,首先向赵王表示忠心,之后分析魏国存在对于赵国的价值,这是用存魏的好处来打动对方。孟尝君用魏国灭亡之后给赵国带来的威胁引起燕王的重视,一旦魏国“折节割地”,之后会集合四国之力来攻打燕国,这是用亡魏的坏处“恫吓”燕王。

(1)对赵国,孟尝君表以忠心,以存魏的好处打动对方。(2)对燕国,孟尝君则是晓以利害,以亡魏的弊端引起燕王的重视。

考情分析

选材特点 取材不局限于廿四史,由单一文本到复合文本,由侧重于表现人物个性风貌的叙事到侧重于表现观点(如儒法两家对“赏罚”问题的不同主张)的事理相合。

选择题 选择题的考查内容相对稳定。一道断句题、一道文化常识题(文化常识与文言实词的理解结合)、一道概括文意题,断句题有单选到多选的变化,其余均为选取不正确的选项

翻译题 文言文翻译题,综合考查实词、虚词、词类活用、文言句式等命题点。

新高考的文言文命题守正创新,在保留传统题目文言文翻译题的基础上,增加了一道简答题,考查考生理解文章内容、归纳内容要点的能力。这一题型,大概率会持续考下去,考生在备考时应该有足够的重视

简答题

命题趋势 简答题已经连续考查了三年,基本会按往年的方式命制,不会出现较大的变动。要注意出现文言实词的理解和文化常识合并考查。因此要重视基础,追求语文知识、能力与素养的融会贯通

第1讲 文言断句

[知识导图]

2023高考全国卷文言文断句

文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

(全国卷甲)母异A之B谓C族人曰D是儿E爱我F如此G多H知孝养我矣。

(全国卷乙)君遇之A无礼B彼若有时C反D国E而起兵F即恐为曹伤G君H不如杀之。

(新课标Ⅰ)韩非书A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉?

(新课标Ⅱ)夫为人A所B陷而欲胜C敌D不亦难乎E臣故曰无术焉F苻坚之类G是也。

DEF(句意:被人陷害却还想战胜敌人,不也是困难的吗?所以我说没有智谋,苻坚这一类人就是这样。)

BDG(句意:他的母亲对此感到诧异,对族人说:“我的这个儿子这样敬爱我,他非常懂得孝顺赡养我啊。”)

CEG(句意:韩非的书中记载说孔子认为赵襄子奖赏得好,引用孔子的话来为自己的观点张本,然后非难孔子的说法,(韩非书里说的和孔子的意思)怎么会有不同呢?)

BFG(句意:您对待他没有礼貌,他如有机会回国成为君主而发兵,那就怕会成为曹国的祸害。您不如杀了他。)

精准突破一 借助五大标志断句

(一)借助词性巧断句

文言文中名词和代词常用来作主语或宾语,断句时可先找出名词,如人名、地名、官名、国名、朝代名、器物名、动物名等;也可先找出代词,如吾、予、余(表示“我”),尔、汝(女)、公、卿、君、若(表示“你”),其、彼、此、之等。这些名词和代词如果作主语,那么它的前面就可能断句;如果作宾语,那么它的后面也可能断句。

文言文中动词、形容词(或活用为动词、形容词的其他词性)常用来作谓语,断句时,可以先找到语句中的动词、形容词,确定作为谓语的动词、形容词;然后根据谓语前的状语、主语和谓语后的宾语等来断定语句的停顿点。

[即学即练]

1.(2015全国卷Ⅱ)用斜线(/)给下面短文中画线的部分断句。

及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉 进位上开府,赏物一千段。 (节选自《北史·来护儿传》)

会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉

会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉

/

/

/

/

/

/

/

/

1.(2015全国卷Ⅱ)用斜线(/)给下面短文中画线的部分断句。

及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉 进位上开府,赏物一千段。 (节选自《北史·来护儿传》)

【参考译文】等到长大成人,雄才大略超乎常人,志气英伟高远。遇上周朝的军队平定淮南,来护儿所住的白土村,正处于两国交兵的战场,经常见到军队,来护儿常常慨然有建立功名的志向。到了隋文帝开皇初年,宇文忻等人镇守广陵,平定陈国之战,来护儿立有战功,晋官位上开府,赏赐财物一千段。

[即学即练]

2.(2014·四川)用斜线(/)给下面的短文断句。(限画9处)

周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七

(选自《史记·太史公自序》)

周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七

周室既衰诸侯恣行仲尼悼礼废乐崩追修经术以达王道匡乱世反之于正见其文辞为天下制仪法垂六艺之统纪于后世作孔子世家第十七

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(2021新高考卷Ⅰ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

唐高祖武德九年秋八月甲子,太宗即皇帝位于东宫显德殿。初上皇欲强宗室以镇天下故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺皆为王王者数十人上从容问群臣遍封宗子于天下利乎封德彝对曰:“上皇敦睦九族,大封宗室,自两汉以来未有如今之多者。爵命既崇,多给力役,恐非示天下以至公也。”上曰:“然。……”

(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)

A.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下利乎/

B.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子/虽童孺皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子/于天下利乎/

C.初/上皇欲强宗室以镇天下/故皇再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

D.初/上皇欲强宗室/以镇天下故皇/再从三从弟及兄弟之子虽童孺/皆为王/王者数十人/上从容问群臣/遍封宗子于天下/利乎/

B

起初,太上皇想加强皇室宗族的力量来震慑天下,所以与皇帝同曾祖、同高祖的远房堂兄弟以及他们的儿子,即使是幼童也均被封为王,做王的有数十人。太宗语气和缓地问群臣:“遍封皇族子弟为王,对天下有利吗?”

(2020·全国卷Ⅱ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

(王安中)自秘书少监除中书舍人,擢御史中丞。开封逻卒夜迹盗盗脱去民有惊出与卒遇缚以为盗民讼诸府不胜考掠之惨遂诬服安中廉知之按得冤状即出民抵吏罪 (节选自《宋史·王安中传》)

A.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府/不胜考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民/抵吏罪/

B.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府不胜/考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民/抵吏罪/

C.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府/不胜考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民抵吏罪/

D.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府不胜/考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民抵吏罪/

A

开封巡逻的士兵晚上捉拿盗贼,盗贼逃脱了,有个百姓受惊出门正好与士兵相遇,被当作盗贼绑起来;百姓到开封府诉讼,受不住拷打的惨痛,于是无辜服罪。王安中调查到这个案件,审查后定为冤案,立即放出这个百姓,治官吏之罪。

(二)借助虚词定首尾——断句时应注意的“6类虚词”

虚词类型 示例

句首发语词——常居句首,其前一般断开 夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬

句首时间词——常居句首,其前一般断开 顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而

句末语气词——其后一般断开 陈述句末尾——也、矣、焉、耳。

疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎。

感叹句末尾——哉、夫

疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开 何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何

复句关联词语——其前一般断开 虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、若夫、至于、至若、已而、于是、岂、岂非

复音虚词——复音虚词需保持完整,不能点断 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则

[即学即练]

(2014·湖南高考,改编)请用“/”给下面短文断句。

孟祥之匿于深山而不为世用穷而在下如冰雪冱寒之穷冬也及其以善及人而有成物之心其不为果哉者则又如雪之有生物弭灾之功也

(选自《金兰集》,中华书局2013年版)

孟祥之匿于深山而不为世用穷而在下如冰雪冱寒之穷冬也及其以善及人而有成物之心其不为果哉者则又如雪之有生物弭灾之功也

/

/

/

/

/

/

解析:要给这段文字断句,可以先寻找作为断句标志的虚词:于、也、而、其、者、则;再确定所列虚词所处位置:“而(某些)、其、则”属于句首虚词,“也、者”属于句尾虚词,“于、而(某些)”属于句中虚词。

3.(2020 全国卷Ⅲ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

时当南郊,简文帝为抚军,执政,访彪之(指传主王彪之)应有赦不。答曰中兴以来郊祀往往有赦愚意尝谓非宜何者黎庶不达其意将谓郊祀必赦至此时凶愚之辈复生心于侥幸矣遂从之 (节选自《晋书 王彪之传》)

A.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜/何者/黎庶不达/其意将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

B.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜/何者/黎庶不达其意/将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

C.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜何者/黎庶不达/其意将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

D.答曰/中兴以来/郊祀往往有赦/愚意尝谓非宜何者/黎庶不达其意/将谓郊祀必赦/至此时/凶愚之辈复生心于侥幸矣/遂从之/

B

王彪之回答说:“自中兴以来,郊祀时常常会大赦天下,我私下里认为不合宜。为什么呢?老百姓不明白郊祀时大赦天下的意义,将会认为每逢郊祀必有大赦,到这个时候,凶恶愚蠢之辈又要产生侥幸心理了。”简文帝就听从了王彪之的意见。

4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

吴起者,卫人也,事鲁君。齐人攻鲁,将而攻齐,大破之。鲁人或曰夫鲁小国而有战胜之名则诸侯图鲁矣且鲁卫兄弟之国也而君用起则是弃卫鲁君疑之谢吴起吴起于是闻魏文侯贤,欲事之。魏文侯以为将,击秦,拔五城。

(节选自《史记·孙子吴起列传》)

A.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫鲁/君疑之/谢吴起/

B.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫/鲁君疑之/谢吴起/

C.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之名/则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起则是/弃卫/鲁君疑之/谢吴起/

D.鲁人或曰/夫鲁小国/而有战胜之/名则诸侯图鲁矣/且鲁卫兄弟之国也/而君用起/则是弃卫/鲁君疑之/谢吴起/

B

鲁国有人说:“鲁国是小国,却有着战胜国的名声,那么诸侯各国就要谋算鲁国了。况且鲁国和卫国是兄弟般的国家,而鲁君起用吴起,就是舍弃了卫国。”鲁君怀疑吴起,(就)罢免了吴起。

(三)借助特殊句式断句

句式类型 句式标志

判断句 “……者,……也”“为”“乃”“即”“则”

被动句 “为……所……”“受……于……”“见……于……”

反问句 “不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”

固定句式 “如……何”“况……乎”“何(以)……为”

常见的句式类型及标志

用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。

晋原轸①曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。奉不可失,敌不可纵。纵敌,患生,违天,不祥,必伐秦师!”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君②乎?”先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓③,秦 则 无 礼 何 施 之 为 吾 闻 之 一 日 纵 敌 数 世 之 患 也 谋 及 子 孙 可 谓 死 君 乎!”遂发命。 (选自《左传·殽之战》)

【注】①原轸:晋军统帅。②死君:忘记晋文公。③伐吾同姓:秦伐郑灭滑

秦则无礼/何施之为/吾闻之/一日纵敌/数世之患也/谋及子孙/可谓死君乎

秦国就是无礼,我们还报什么恩呢?我听说过:‘一旦放走了敌人,会给后世几代人留下祸患’。为后世子孙考虑,可说是为了已死的国君吧!”

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

朝廷以前东平太守夏侯陟为襄阳太守。陟,弘(指传主刘弘)之婿也。弘下教曰:“夫统天下者宜与天下一心化一国者宜与一国为任若必姻亲然后可用则荆州十郡安得十女婿然后为政哉!”乃表“陟姻亲,旧制不得相监”。诏听之。

(节选自《晋书·刘弘传》)

A.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

B.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

C.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

D.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

B

统率天下的人,应和天下人一条心;教化一国的人,应以一国为己任。如果必须是婚姻亲戚才可以任用,那么荆州有十郡,非得有十个女婿才能管理好吗?

5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

朝廷以前东平太守夏侯陟为襄阳太守。陟,弘(指传主刘弘)之婿也。弘下教曰:“夫统天下者宜与天下一心化一国者宜与一国为任若必姻亲然后可用则荆州十郡安得十女婿然后为政哉!”乃表“陟姻亲,旧制不得相监”。诏听之。

(节选自《晋书·刘弘传》)

A.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

B.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿然后为政哉

C.夫统天下者/宜与天下一心/化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

D.夫统天下者/宜与天下一/心化一国者/宜与一国为任/若必姻亲然后可用/则荆州十郡/安得十女婿/然后为政哉

B

统率天下的人,应和天下人一条心;教化一国的人,应以一国为己任。如果必须是婚姻亲戚才可以任用,那么荆州有十郡,非得有十个女婿才能管理好吗?

(四)借助对话词辨句读

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”“问”等动词来判断人物的对话,进行断句。两人对话,一般在第一次问答时写出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文厘清问者、答者,明辨句读。不过,也有例外。“曰”有两种情况,一是表“叫作”的意思,例如“明有奇巧人曰王叔远”。二是在句首、句中作助词,无实义,例如《诗经 小雅 采薇》:“曰归曰归,岁亦莫止。”

用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。

上[注]尝从容与信言诸将能不,各有差。上_问_曰_如_我_能_将_几_何_信_曰_陛_下_不_过_能_将_十_万_上_曰_于_公_何_如_曰_如_臣_多_多_而_益_善_耳。上笑曰:“多多益善,何为为我禽!”信曰:“陛下不能将兵而善将将,此乃信之所以为陛下禽也。”

(选自《史记 淮阴侯列传》)

上问曰/如我能将几何/信曰/陛下不过能将十万/上曰/于公何如/曰/如臣/多多而益善耳。

刘邦问道:“像我自己,能统帅多少士兵?”韩信说:“陛下您只不过能统帅十万人。”刘邦说:“那对你来说你能统帅多少呢?”韩信回答道:“我统帅的士兵越多越好。”

6.(2021·新高考卷Ⅱ)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

初范阳祖逖少有大志与刘琨俱为司州主簿同寝中夜闻鸡鸣蹴琨觉曰此非恶声也因起舞 (节选自《通鉴纪事本末·祖逖北伐》)

A.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡鸣/蹴琨觉曰/此非恶声也/因起舞/

B.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝中夜/闻鸡鸣/蹴琨/觉曰/此非恶声也/因起舞/

C.初/范阳祖逖少有大志/与刘琨俱为司州主簿/同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨觉曰/此非恶声也/因起舞/

D.初/范阳祖逖少/有大志/与刘琨俱为司州主簿同寝/中夜闻鸡鸣/蹴琨/觉曰/此非恶声也/因起舞/

C

从前,范阳有一个叫祖逖的人,年轻时就有大志向,曾与刘琨一起担任司州的主簿,与刘琨同寝,夜半时听到鸡鸣,他踢醒刘琨,说:“这不是令人厌恶的声音。”就起床舞剑。

(五)借助对称辨断句

排比、对偶(对称)是文言文中常见的修辞手法。句式整齐,四六句居多,又是文言文句式的一大特点。如果能分辨出这些特点,断句则相对容易多了。

(2013·江苏)用斜线(/)给下面文言文中的画线部分断句。(限6处)

齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐显成霸名。魏用李克,尽地力,为强君。自是之后,天 下 争 于 战 国 贵 诈 力 而 贱 仁 义 先 富 有 而 后 推 让 故 庶 人 之 富 者 或 累 巨 万 而 贫 者 或 不 厌 糟 糠 有 国 强 者 或 并 群 小 以 臣 诸 侯 而 弱 国 或 绝 祀 而 灭 世。以至于秦,卒并海内。

(节选自司马迁《史记·平准书》)

/

/

/

/

/

/

7.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )

呜呼,仕而至公卿命也退而为农亦命也若夫挠节以求贵市道以营利吾家之所深耻。子孙戒之,尚无堕厥初。(节选自宋·陆游《放翁家训·序》)

A.仕而至公卿/命也/退而为农/亦命也/若夫挠节以求贵/市道以营利/吾家之所深耻

B.仕而至公卿/命也/退而为农/亦命也/若夫挠节以求贵市/道以营利吾家之所/深耻

C.仕而至公卿命也/退而为农/亦命也/若夫挠节以求贵市/道以营利吾家之所/深耻

D.仕而至公卿命也/退而为农/亦命也若夫/挠节以求贵/市道以营利/吾家之所深耻

A

做官做到公卿,是命;隐退成为农民,也是命。如果屈节以求富贵,出卖道德来谋求利润,这是我们家深以为耻的。

精准突破二 巧解断句“3步骤”(四选一)

第一步:理解大意初判断

先通读这个片段,大体了解这个文言文片段属于什么文体,写了些什么内容,想表达什么意思。在通读的时候一定要注意文言文单音词占多数的特点。

如果是写人叙事类文本,要明确“六要素”(时间、地点、人物,事件的开端、发展、结局);如果是议论性散文,要明确论点、论据等内容。

第二步:排同聚异,突破难点

四个选项中,先排查出哪些停顿是相同的,对此不必关注;再聚焦停顿不同的,重点思考。那些停顿不一样的地方,可能是难点,且难点就那么一两处。对此,要有足够的突破方法。通过第一步,将能断的先断开,化大为小,缩小思考范围,再集中精力通过抓断句标志分析难断的句子。具体来说,重点把握前述五类断句标志。

第三步:断后通读查连贯

断句完成后,应通读一遍全段文字,检查句意是否完整,语意是否连贯,句间衔接是否自然圆合,与文章体裁、语言风格是否相符。

[典例] (2021全国乙卷节选)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

戴胄忠清公直擢为大理少卿上以选人多诈冒资荫敕令自首不首者死未几有诈冒事觉者上欲杀之胄奏据法应流上怒曰:“卿欲守法,而使朕失信乎?”对曰:“敕者出于一时之喜怒,法者国家所以布大信于天下也。陛下忿选人之多诈,故欲杀之,而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”(节选自《通鉴纪事本末·贞观君臣论治》)

A.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人/多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒事觉者/上欲杀之/胄奏/据法应流/

B.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒/事觉者上欲杀之/胄奏/据法应流/

C.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒事觉者/上欲杀之/胄奏/据法应流/

D.戴胄忠清公直/擢为大理少卿/上以选人/多诈冒资荫/敕令自首/不首者死/未几有诈冒/事觉者上欲杀之/胄奏/据法应流/

C

戴胄忠诚廉洁公正耿直,被提拔为大理寺少卿。皇上因很多候选官员假冒资历和门荫,下令让这些人自首,不自首的就处死。不久有假冒之事被发觉的人,皇上想要处死他。戴胄上奏说:“依照法律(这个人)应当被流放。”

精准突破三 断句新题型答题“3原则”(多选三)

(1)通读全文,整体把握内容和主题

(2)体会词语含义和词语之间关系

(3)先易后难,逐步缩小范围

多读多背,形成语感,是根本方法。

切忌边看边断。

断句方法口诀

古文断句莫畏难,仔细琢磨只等闲。文段休问长与短,熟读精思是关键。内容大意全理解,始可动手把句断。联系全文前后看,先易后难细分辨。紧紧抓住曰云言,对话最易被发现。常用虚词是标志,更有规律供参看。习惯句式掌握住,固定结构莫拆散。词性词义要精研,语法结构助判断。排比对偶与反复,修辞提供好条件;相同词语紧相连,一般中间要点断。题目做完回头看,根据要求细检验。打牢基础看课本,培养语感读经典。

2023各地模拟考试卷练习

◆2023年深圳市高三年级第二次调研

百里奚之未遇时也,亡虢而虏晋,饭牛于秦,传鬻以五羊之皮。公孙枝得而说之献诸缪公三日请属事焉。缪公曰:“买之五羊之皮而属事焉,无乃天下笑乎?”

10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。涂对一处得1分,超过三处不得分。(3分)

公孙枝A得B而C说D之E献F诸G缪公H三日I请J属K事L焉。

答案: E、H、I

百里奚没有遇到有利时机的时候,从虢国逃出,被晋国俘虏,后在秦国喂牛,以五张羊皮的价格被转卖。公孙枝得到百里奚之后很喜欢他,把他推荐给秦穆公,过了三天,请求委任他官职。穆公说:“只用五张羊皮买下他却委任他官职,恐怕要被天下耻笑吧!”

2023届佛山市普通高中教学质量检测(二)

汉中郡,本附庸国,属蜀。周赧王三年,秦惠文王置郡,因水名也。汉有二源,东源出武都氐道漾山,因名漾;西源出陇西西县蟠冢山会白水经葭萌入汉,始源曰沔,故曰“汉沔”。

10.文中画波浪线的部分有三处可加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

西A源B出C陇D西E西县G嶓H冢I山J会K白水M经N葭O萌P入Q汉

答案: J、M、P【评分参考:每涂对一处给1分。涂四处及以上不得分。】

【汉中郡,本来为附庸国,依附于蜀国。周赧王三年,秦惠文王设立汉中郡。这样取名,是因为境内有一条河叫汉水。汉水这条河有两个源头:东边这个源头出自武都氐道的漾山,于是称为漾河。西边的源头出于陇西西县嶓冢山,和白水河会合后,再经葭萌汇入汉水。】

◆2023年云南省第二次高中毕业生复习统一检测

吴王大喜。伍子胥谏曰:“不可。……胥闻越王勾践昼书不倦,晦诵竟旦,聚死臣数万,是人不死,必得其愿。胥闻越王勾践服诚行仁听谏进贤士是人不死,必得其名。……”

10.文中画波浪线的部分有三处可加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

胥A闻B越C王D勾E践F服G诚H行I仁J听K谏L进M贤N士O是P人Q不R死

答案: J、L、O

【吴王大悦。伍子胥进谏说:“不能这样做。……我听说越王勾践白天不知疲倦地起草文件,夜晚还诵述到天亮,他聚集了几万名敢死之士,这个人不死,一定会实现他的愿望。我听说越王勾践服膺诚信推行仁道,虚心听取谏言,提拔贤能之人,这个人不死,一定会获得好的名声。……”】

◆河北省石家庄市2023届高三毕业班教学质量检测(二)

使彘恭子将新军……使令狐文子佐之,曰:“昔克潞之役,秦图败晋魏颗却退秦师于辅氏亲止杜回其勋铭于景钟。至于今不育,其子不可不兴也。”

10.文中画波浪线的部分有三处可加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

秦图败A晋B魏颗却C退秦师D于辅氏E亲止F杜回G其勋H铭于景钟

答案: B E G(评分参考:每涂对一处给 1 分。涂四处及以上不得分。)

【他任命彘恭子为新军元帅时……任命令狐文子为新军元帅时说:“以前战胜潞国的战役中,秦国曾图谋打败晋国,魏颗在辅氏击退了秦军,亲手俘虏了杜回,他的功勋铭刻在景公钟上。直到今天后代还没得到举荐,他的儿子不可不起用。”】 【不育:不得志】

◆2020年江苏高考

《新唐书》二百二十五卷,欧阳文忠公撰纪、表、志,宋景文公撰列传。……故 事 修 书 唯 官 高 者 一 人 书 职 名 时 景 文 守 郑 州 在 文 忠 下。文忠曰:“宋公用力久且深,何可掩哉?”逐于所撰各书之。

22. 用斜线“/”给上面文言文中的画线部分断句。(限4处)(4分)

答案:故事/修书/唯官高者一人书职名/时景文守郑州/在文忠下。

【按照旧例,修书时,只有官位最高的一个人写上职位名称。当时宋景文公做郑州知州,职位在欧阳修之下。】

同课章节目录