1.4地形图的判读一课一练(含答案)

文档属性

| 名称 | 1.4地形图的判读一课一练(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 726.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 22:59:59 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四节地形图的判断一课一练

一、单选题

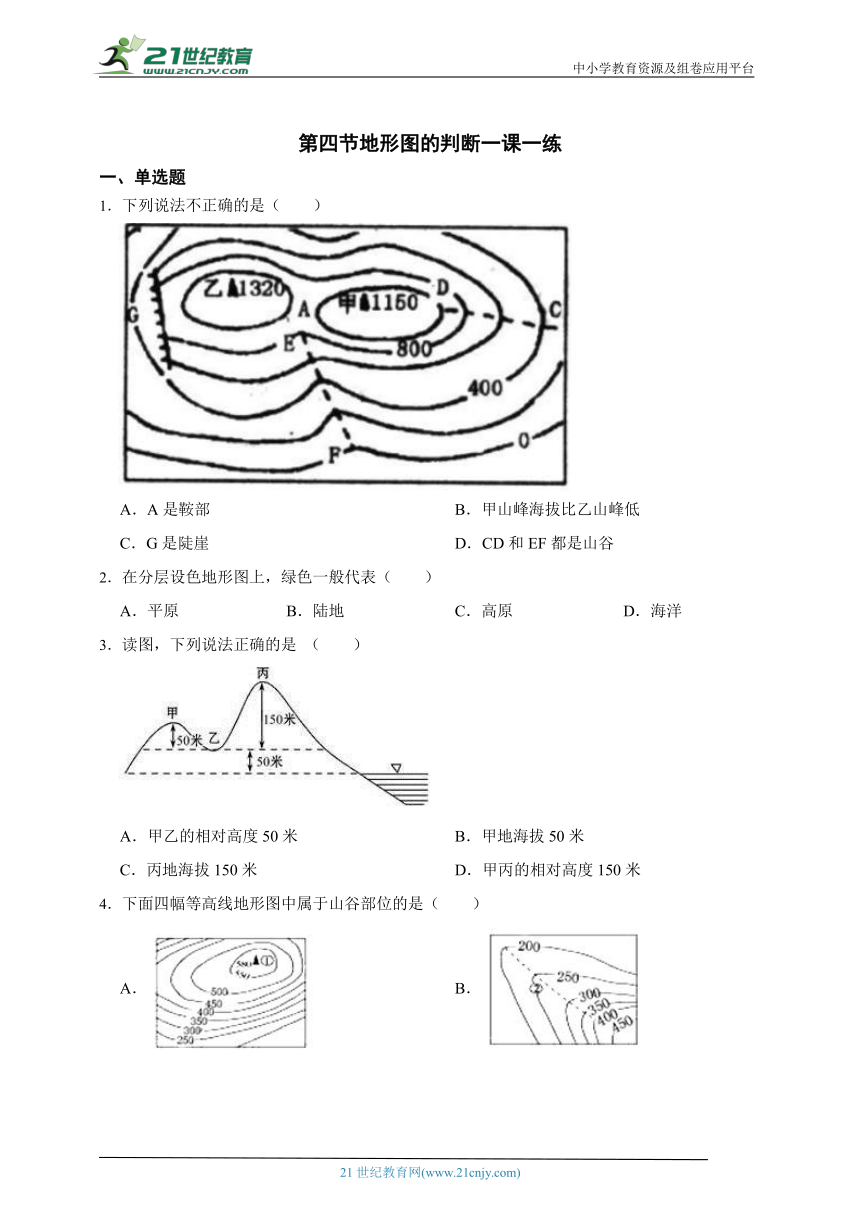

1.下列说法不正确的是( )

A.A是鞍部 B.甲山峰海拔比乙山峰低

C.G是陡崖 D.CD和EF都是山谷

2.在分层设色地形图上,绿色一般代表( )

A.平原 B.陆地 C.高原 D.海洋

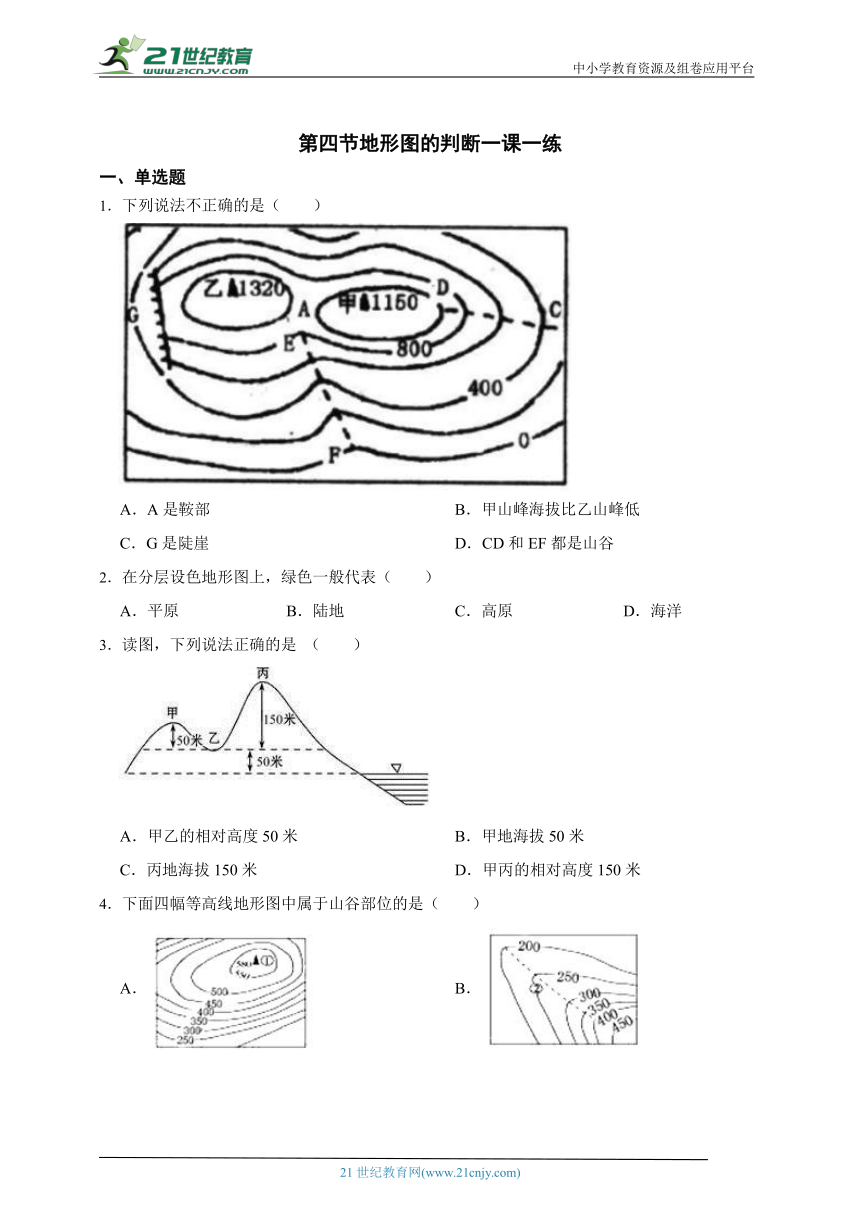

3.读图,下列说法正确的是 ( )

A.甲乙的相对高度50米 B.甲地海拔50米

C.丙地海拔150米 D.甲丙的相对高度150米

4.下面四幅等高线地形图中属于山谷部位的是( )

A. B.

C. D.

5.下列关于下图的叙述,正确的是( )

A.图中等高距为100米 B.图中最高处的海拔不超过600米

C.④处不可能发育形成河流 D.AB两条登山线路,B线路更省力

6.某山顶气温为-1℃,山麓气温为23℃,则该山顶与山麓的相对高度大约为( )

A.2000米 B.4000米 C.1400米 D.3333米

国庆假期某地理研学小组同学一起到野外考察,计划从M点出发,沿图中所示路线到达小青山,读图,完成下面小题。

7.下列说法正确的是( )

A.考察路线所经过N处的地形部位名称是鞍部

B.如果图中有一瀑布,它应该位于图中的乙地

C.如果从M、N两点爬向大青山顶,较费力的是从M点爬向大青山顶

D.图中果园需要从大济河引水,有①、②两条线路供选择,合理的是②线路

8.下列四幅地形剖面简图与考察路线经过的地形剖面相似的是( )

A. B.

C. D.

二、综合题

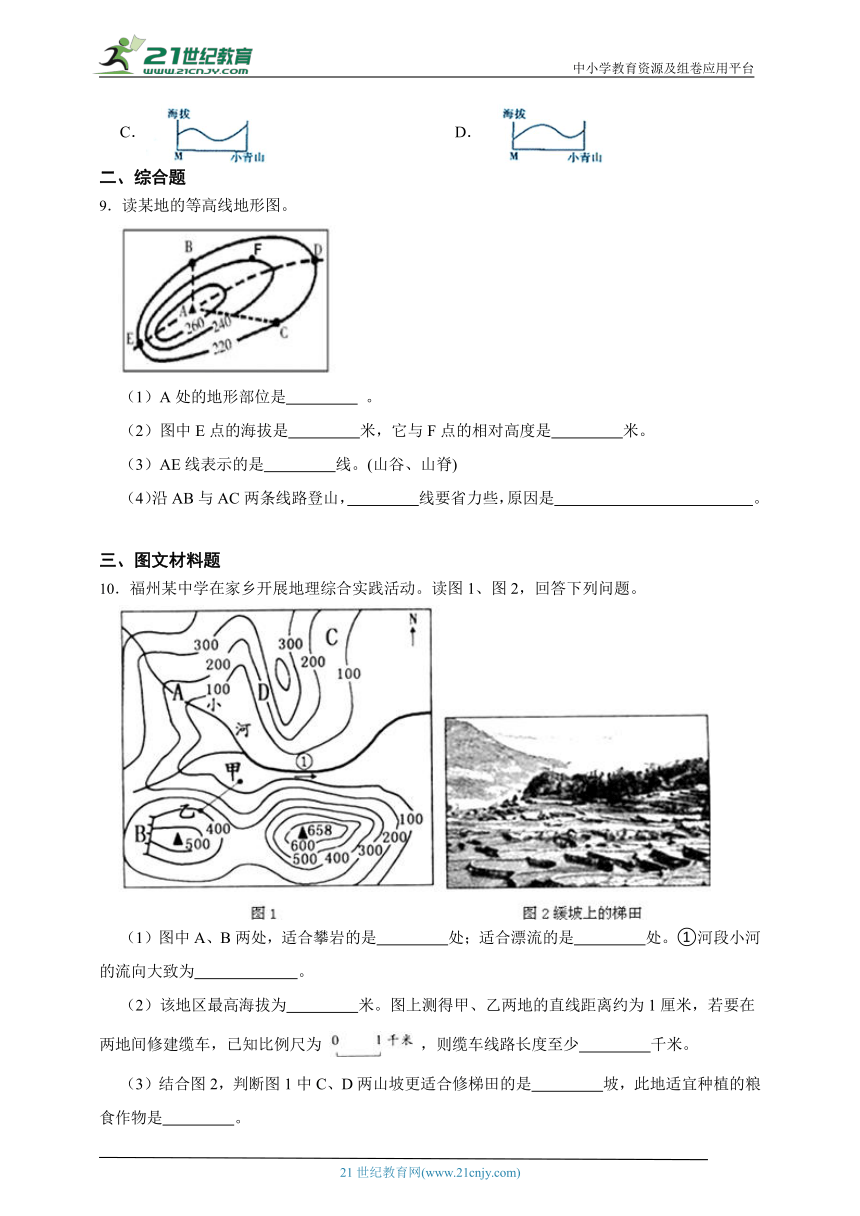

9.读某地的等高线地形图。

(1)A处的地形部位是 。

(2)图中E点的海拔是 米,它与F点的相对高度是 米。

(3)AE线表示的是 线。(山谷、山脊)

(4)沿AB与AC两条线路登山, 线要省力些,原因是 。

三、图文材料题

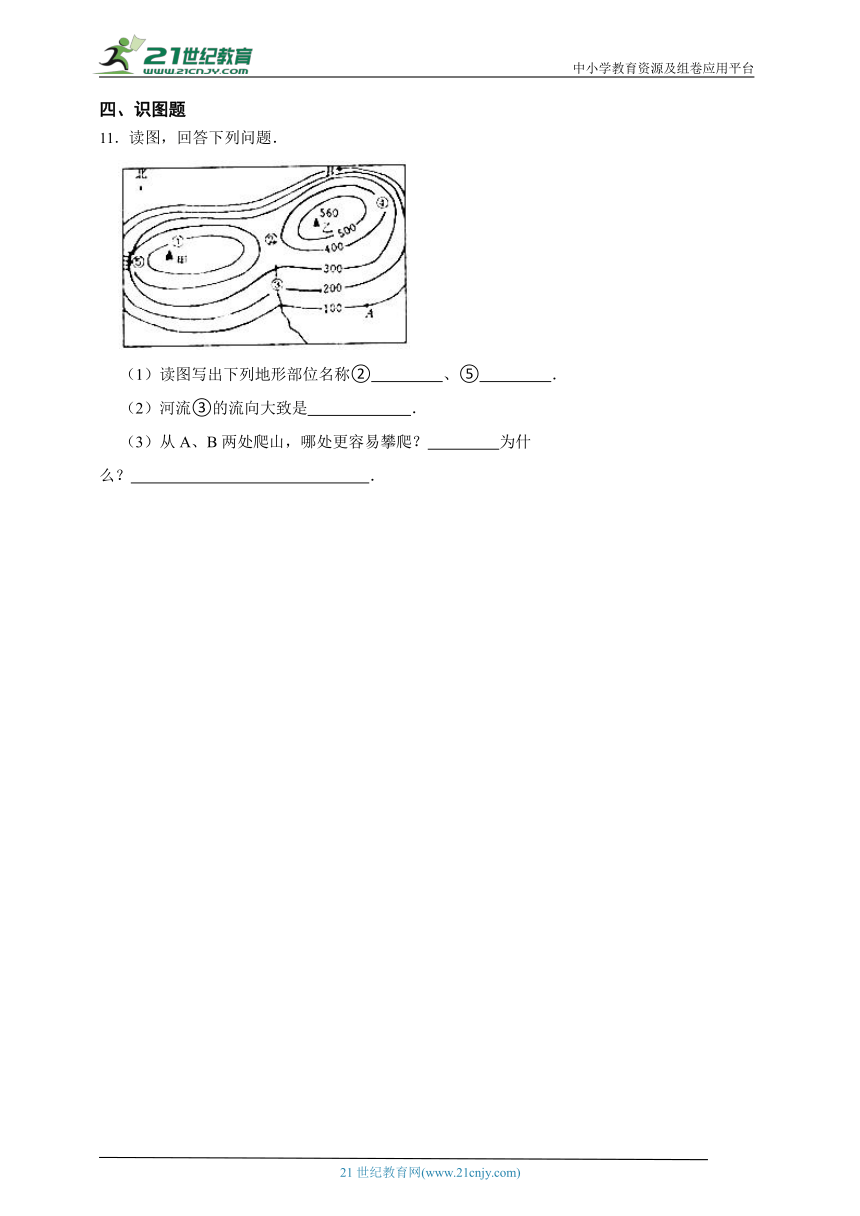

10.福州某中学在家乡开展地理综合实践活动。读图1、图2,回答下列问题。

(1)图中A、B两处,适合攀岩的是 处;适合漂流的是 处。①河段小河的流向大致为 。

(2)该地区最高海拔为 米。图上测得甲、乙两地的直线距离约为1厘米,若要在两地间修建缆车,已知比例尺为 ,则缆车线路长度至少 千米。

(3)结合图2,判断图1中C、D两山坡更适合修梯田的是 坡,此地适宜种植的粮食作物是 。

四、识图题

11.读图,回答下列问题.

(1)读图写出下列地形部位名称② 、⑤ .

(2)河流③的流向大致是 .

(3)从A、B两处爬山,哪处更容易攀爬? 为什么? .

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【分析】从图中可知,A是在两个山顶较低的地方,则是鞍部;甲的海拔是1150米,乙的海拔是1320米,乙的海拔更高;G是等高线重叠的地方,则是陡崖;CD等高线海拔向低处凸出,则是山脊;EF是等高线向高处凸出,则是山谷。故D符合题意。

【点评】等高线指的是地形图上高程相等的相邻各点所连成的闭合曲线。在等高线地形图中,山顶等高线闭合,等高线数值内高外低(一般图中有黑三角图例标注);盆地等高线数值外高内低;山谷等高线向数值增大的方向弯曲,山脊等高线向数值减小的方向弯曲,陡崖处有多条海拔不同的等高线重合,鞍部两侧均为闭合的等高线的山顶,中间相对较低。

2.【答案】A

【解析】【分析】解:在分层设色地形图上,绿色代表平原,黄色代表丘陵和低矮的高原,褐色代表高原和山地,蓝色代表海洋。

故答案为:A

【点评】 在绘有等高线和等深线的地图上,按照不同的高度和深度,着上深浅不同的褐色、黄色、绿色、蓝色等颜色以鲜明的表示地面和海底起伏的形态,这种地图叫分层设色地形图。在分层设色地形图上,平原一般是用绿色来表示,黄色和褐色表示山地和高原,蓝色表示海洋。在分层设色地图上的绿色部分都表示平原,在卫星云图上绿色表示陆地。

3.【答案】A

【解析】【分析】据图可知:甲地海拔为100米,乙地海拔为50米,丙地海拔为200米,则甲、乙两地的相对高度是100-50=50米,甲、丙的相对高度100米,BCD不符合题意,A项正确。

故答案为:A。

【点评】海拔高度也称绝对高度,就是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算;相对高度是指两个地点的绝对高度之差。表示地面某个地点高出另一个地点的垂直距离。

4.【答案】C

【解析】【分析】在等高线地形图上,等高线向海拔高处凸为山谷;结合图示可知:图中③处的虚线处为山谷。ABD不符合题意,C项正确。

故答案为:C。

【点评】在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高,四周低则为山顶;两山顶之间相对低洼的部位为鞍部;等高线闭合且等高线数值中间低,四周高则为盆地;等高线向海拔低处凸为山脊;等高线向海拔高处凸为山谷,等高线重合的部位是陡崖.等高线密集,坡度陡,等高线稀疏,坡度缓。

5.【答案】B

【解析】【分析】读图可知,该图的等高距为50米,故A错;图中最高处的海拔不超过600米,故B正确;④处等高线向海拔高处凸为山谷,可能发育形成河流,故C错误;AB两条登山线路,B线路更费力,因为B处等高线稠密;故D错误;故答案为:B。

【点评】在等高线地形图中,我们可以根据等高线的疏密程度来判断坡度的陡缓。等高线越稀疏,坡度越缓;等高线越密集,坡度越陡。一般爬山会选择从缓坡经过,可以省时省力。在等高线地形图中,等高线向数值较高处发生弯曲的地方为山谷,山谷是集水区域,可能有河流发育。河流的流向与等高线凸出方向相反,即由地势高的地区流向地势低的地区。

6.【答案】B

【解析】【分析】地势对气候的影响表现在,随着海拔升高,气温降低。海拔每升高1000米,气温约下降6℃ 。故山顶与山麓的相对高度为: [23- (-1 ) ]℃ ÷ 6℃×1000米= 4000米。故答案为:B。

【点评】气候的两大要素是气温和降水,影响气候的因素是纬度位置,海陆位置和地形。纬度是影响气候的基本因素,具体表现为低纬气温高,高纬气温低;赤道地区降水多,两极地区降水少。海陆位置的影响表现为冬季海洋气温高,陆地气温地,夏季相反;沿海地区降水多,内陆地区降水少。地形的影响表现在气温随着海拔的升高而降低,海拔每升高1千米,气温下降6℃;山地的迎风坡降水多,背风坡降水少。

【答案】7.A

8.D

【解析】【点评】等高线地形图是一种表示地形高程、地形形态和地形特征的常见地图形式。判断等高线地形图需要注意以下几个方面:1. 等高线密集程度:等高线间距越小,表示地形地势起伏越明显。2. 等高线高程:等高线表示的是各个高程面上的线,等高线之间的高度差是相同的。等高线的高度标注通常在等高线上方,标注的是该等高线所表示高度的数值。3. 等高线形态:地形地貌的形态表现在等高线上的特征和特点有别于其他地貌类型。山坡的等高线呈缓坡状。4. 等高线密度:等高线密度越大,表示该地区地形高差越大,地形起伏越剧烈。总的来说,判断等高线地形图需要综合考虑以上几个方面,从而理解和把握该地区的地表特征和地形地貌类型。

7.A、由图可知,N处是两山之间形似“马鞍”的部分,名称是鞍部,A正确;

B、如果有瀑布,应该位于丙处,B错误;

C、M、N两点爬向大青山顶,较费力的是从N点爬向大青山顶,因为N处等高线密集,C错误;

D、图中果园需要从大济河引水,有①、②两条线路供选择,合理的是①线路,因为①处水可自流;

故答案为:A。

8.由图可知,从M处出发,沿路线到达小青山,小青山的海拔低于大青山,C错误;从M点到大青山海拔一直升高,从大青山到N处海拔降低,从N处到小青山海拔升高,所以只有D符合题意。

故答案为:D。

9.【答案】(1)山峰

(2)220;20

(3)山脊

(4)AC;等高线稀疏,坡度较缓

【解析】【分析】(1)由图可知,图中A处是等高线中间大、四周低的山峰地形。(2)由图可以看出,图中E点的海拔是220米,F处的海拔是240米,两地的相对高度是20米。(3)图中AE线等高线向低处凸出,是山脊地形。(4)沿AB与AC两条线路登山,AC线要更省力,因为此处等高线稀疏,表示坡度更缓。

【点评】等高线地形图是表示某个区域地形地势状况,通常包括山峰、山脊、山谷、陡崖和鞍部五种地形类型,在同一幅等高线地形图上,等高距相同。

10.【答案】(1)B;A;自西向东

(2)658;1

(3)C;水稻

【解析】【分析】读图可知,(1)图中A、B两处,适合攀岩的是B处;适合漂流的是A处。①河段小河的流向大致为自西向东。(2)该地区最高海拔为658米。图上测得甲、乙两地的直线距离约为1厘米,若要在两地间修建缆车,已知比例尺为图上1厘米代表实际距离1千米,则缆车线路长度至少1千米。(3)结合图2,判断图1中C、D两山坡更适合修梯田的是C坡,此地适宜种植的粮食作物是水稻。

故答案为:(1)B;A;自西向东;(2)658;1;(3)C;水稻。

【点评】该题考查学生对等高线地形图的掌握情况。本题从等高线数值的变化规律上考查了学生对等高线的掌握情况。

11.【答案】(1)鞍部;陡崖

(2)由北向南

(3)A;A处等高线更稀疏,坡度更缓

【解析】【分析】在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高四周低则为山顶,两山顶之间相对低洼的部位为鞍部,等高线闭合且等高线数值中间低四周高则为盆地,等高线向海拔低处凸为山脊,等高线向海拔高处凸为山谷,等高线重合的地方为陡崖.等高线密集表示坡陡,等高线稀疏表示坡缓.读图分析可知:(1)依据等高线地形图中地形部位的判读,图中地形部位②为鞍部、⑤为陡崖.(2)在有指向标的地图上,用指向标指示方向,指向标箭头的指向一般为北方;可判定,河流③的流向大致是由北向南.(3)在等高线地形图上,等高线密集表示坡陡,等高线稀疏表示坡缓.从图中可以看出,A比B处等高线稀疏,坡度缓,爬山更容易.故答案为:(1)鞍部;陡崖;(2)由北向南;(3)A;A处等高线更稀疏,坡度更缓.

【点评】本题考查等高线地形图的判读,读图理解解答即可.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第四节地形图的判断一课一练

一、单选题

1.下列说法不正确的是( )

A.A是鞍部 B.甲山峰海拔比乙山峰低

C.G是陡崖 D.CD和EF都是山谷

2.在分层设色地形图上,绿色一般代表( )

A.平原 B.陆地 C.高原 D.海洋

3.读图,下列说法正确的是 ( )

A.甲乙的相对高度50米 B.甲地海拔50米

C.丙地海拔150米 D.甲丙的相对高度150米

4.下面四幅等高线地形图中属于山谷部位的是( )

A. B.

C. D.

5.下列关于下图的叙述,正确的是( )

A.图中等高距为100米 B.图中最高处的海拔不超过600米

C.④处不可能发育形成河流 D.AB两条登山线路,B线路更省力

6.某山顶气温为-1℃,山麓气温为23℃,则该山顶与山麓的相对高度大约为( )

A.2000米 B.4000米 C.1400米 D.3333米

国庆假期某地理研学小组同学一起到野外考察,计划从M点出发,沿图中所示路线到达小青山,读图,完成下面小题。

7.下列说法正确的是( )

A.考察路线所经过N处的地形部位名称是鞍部

B.如果图中有一瀑布,它应该位于图中的乙地

C.如果从M、N两点爬向大青山顶,较费力的是从M点爬向大青山顶

D.图中果园需要从大济河引水,有①、②两条线路供选择,合理的是②线路

8.下列四幅地形剖面简图与考察路线经过的地形剖面相似的是( )

A. B.

C. D.

二、综合题

9.读某地的等高线地形图。

(1)A处的地形部位是 。

(2)图中E点的海拔是 米,它与F点的相对高度是 米。

(3)AE线表示的是 线。(山谷、山脊)

(4)沿AB与AC两条线路登山, 线要省力些,原因是 。

三、图文材料题

10.福州某中学在家乡开展地理综合实践活动。读图1、图2,回答下列问题。

(1)图中A、B两处,适合攀岩的是 处;适合漂流的是 处。①河段小河的流向大致为 。

(2)该地区最高海拔为 米。图上测得甲、乙两地的直线距离约为1厘米,若要在两地间修建缆车,已知比例尺为 ,则缆车线路长度至少 千米。

(3)结合图2,判断图1中C、D两山坡更适合修梯田的是 坡,此地适宜种植的粮食作物是 。

四、识图题

11.读图,回答下列问题.

(1)读图写出下列地形部位名称② 、⑤ .

(2)河流③的流向大致是 .

(3)从A、B两处爬山,哪处更容易攀爬? 为什么? .

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【分析】从图中可知,A是在两个山顶较低的地方,则是鞍部;甲的海拔是1150米,乙的海拔是1320米,乙的海拔更高;G是等高线重叠的地方,则是陡崖;CD等高线海拔向低处凸出,则是山脊;EF是等高线向高处凸出,则是山谷。故D符合题意。

【点评】等高线指的是地形图上高程相等的相邻各点所连成的闭合曲线。在等高线地形图中,山顶等高线闭合,等高线数值内高外低(一般图中有黑三角图例标注);盆地等高线数值外高内低;山谷等高线向数值增大的方向弯曲,山脊等高线向数值减小的方向弯曲,陡崖处有多条海拔不同的等高线重合,鞍部两侧均为闭合的等高线的山顶,中间相对较低。

2.【答案】A

【解析】【分析】解:在分层设色地形图上,绿色代表平原,黄色代表丘陵和低矮的高原,褐色代表高原和山地,蓝色代表海洋。

故答案为:A

【点评】 在绘有等高线和等深线的地图上,按照不同的高度和深度,着上深浅不同的褐色、黄色、绿色、蓝色等颜色以鲜明的表示地面和海底起伏的形态,这种地图叫分层设色地形图。在分层设色地形图上,平原一般是用绿色来表示,黄色和褐色表示山地和高原,蓝色表示海洋。在分层设色地图上的绿色部分都表示平原,在卫星云图上绿色表示陆地。

3.【答案】A

【解析】【分析】据图可知:甲地海拔为100米,乙地海拔为50米,丙地海拔为200米,则甲、乙两地的相对高度是100-50=50米,甲、丙的相对高度100米,BCD不符合题意,A项正确。

故答案为:A。

【点评】海拔高度也称绝对高度,就是某地与海平面的高度差,通常以平均海平面做标准来计算;相对高度是指两个地点的绝对高度之差。表示地面某个地点高出另一个地点的垂直距离。

4.【答案】C

【解析】【分析】在等高线地形图上,等高线向海拔高处凸为山谷;结合图示可知:图中③处的虚线处为山谷。ABD不符合题意,C项正确。

故答案为:C。

【点评】在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高,四周低则为山顶;两山顶之间相对低洼的部位为鞍部;等高线闭合且等高线数值中间低,四周高则为盆地;等高线向海拔低处凸为山脊;等高线向海拔高处凸为山谷,等高线重合的部位是陡崖.等高线密集,坡度陡,等高线稀疏,坡度缓。

5.【答案】B

【解析】【分析】读图可知,该图的等高距为50米,故A错;图中最高处的海拔不超过600米,故B正确;④处等高线向海拔高处凸为山谷,可能发育形成河流,故C错误;AB两条登山线路,B线路更费力,因为B处等高线稠密;故D错误;故答案为:B。

【点评】在等高线地形图中,我们可以根据等高线的疏密程度来判断坡度的陡缓。等高线越稀疏,坡度越缓;等高线越密集,坡度越陡。一般爬山会选择从缓坡经过,可以省时省力。在等高线地形图中,等高线向数值较高处发生弯曲的地方为山谷,山谷是集水区域,可能有河流发育。河流的流向与等高线凸出方向相反,即由地势高的地区流向地势低的地区。

6.【答案】B

【解析】【分析】地势对气候的影响表现在,随着海拔升高,气温降低。海拔每升高1000米,气温约下降6℃ 。故山顶与山麓的相对高度为: [23- (-1 ) ]℃ ÷ 6℃×1000米= 4000米。故答案为:B。

【点评】气候的两大要素是气温和降水,影响气候的因素是纬度位置,海陆位置和地形。纬度是影响气候的基本因素,具体表现为低纬气温高,高纬气温低;赤道地区降水多,两极地区降水少。海陆位置的影响表现为冬季海洋气温高,陆地气温地,夏季相反;沿海地区降水多,内陆地区降水少。地形的影响表现在气温随着海拔的升高而降低,海拔每升高1千米,气温下降6℃;山地的迎风坡降水多,背风坡降水少。

【答案】7.A

8.D

【解析】【点评】等高线地形图是一种表示地形高程、地形形态和地形特征的常见地图形式。判断等高线地形图需要注意以下几个方面:1. 等高线密集程度:等高线间距越小,表示地形地势起伏越明显。2. 等高线高程:等高线表示的是各个高程面上的线,等高线之间的高度差是相同的。等高线的高度标注通常在等高线上方,标注的是该等高线所表示高度的数值。3. 等高线形态:地形地貌的形态表现在等高线上的特征和特点有别于其他地貌类型。山坡的等高线呈缓坡状。4. 等高线密度:等高线密度越大,表示该地区地形高差越大,地形起伏越剧烈。总的来说,判断等高线地形图需要综合考虑以上几个方面,从而理解和把握该地区的地表特征和地形地貌类型。

7.A、由图可知,N处是两山之间形似“马鞍”的部分,名称是鞍部,A正确;

B、如果有瀑布,应该位于丙处,B错误;

C、M、N两点爬向大青山顶,较费力的是从N点爬向大青山顶,因为N处等高线密集,C错误;

D、图中果园需要从大济河引水,有①、②两条线路供选择,合理的是①线路,因为①处水可自流;

故答案为:A。

8.由图可知,从M处出发,沿路线到达小青山,小青山的海拔低于大青山,C错误;从M点到大青山海拔一直升高,从大青山到N处海拔降低,从N处到小青山海拔升高,所以只有D符合题意。

故答案为:D。

9.【答案】(1)山峰

(2)220;20

(3)山脊

(4)AC;等高线稀疏,坡度较缓

【解析】【分析】(1)由图可知,图中A处是等高线中间大、四周低的山峰地形。(2)由图可以看出,图中E点的海拔是220米,F处的海拔是240米,两地的相对高度是20米。(3)图中AE线等高线向低处凸出,是山脊地形。(4)沿AB与AC两条线路登山,AC线要更省力,因为此处等高线稀疏,表示坡度更缓。

【点评】等高线地形图是表示某个区域地形地势状况,通常包括山峰、山脊、山谷、陡崖和鞍部五种地形类型,在同一幅等高线地形图上,等高距相同。

10.【答案】(1)B;A;自西向东

(2)658;1

(3)C;水稻

【解析】【分析】读图可知,(1)图中A、B两处,适合攀岩的是B处;适合漂流的是A处。①河段小河的流向大致为自西向东。(2)该地区最高海拔为658米。图上测得甲、乙两地的直线距离约为1厘米,若要在两地间修建缆车,已知比例尺为图上1厘米代表实际距离1千米,则缆车线路长度至少1千米。(3)结合图2,判断图1中C、D两山坡更适合修梯田的是C坡,此地适宜种植的粮食作物是水稻。

故答案为:(1)B;A;自西向东;(2)658;1;(3)C;水稻。

【点评】该题考查学生对等高线地形图的掌握情况。本题从等高线数值的变化规律上考查了学生对等高线的掌握情况。

11.【答案】(1)鞍部;陡崖

(2)由北向南

(3)A;A处等高线更稀疏,坡度更缓

【解析】【分析】在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高四周低则为山顶,两山顶之间相对低洼的部位为鞍部,等高线闭合且等高线数值中间低四周高则为盆地,等高线向海拔低处凸为山脊,等高线向海拔高处凸为山谷,等高线重合的地方为陡崖.等高线密集表示坡陡,等高线稀疏表示坡缓.读图分析可知:(1)依据等高线地形图中地形部位的判读,图中地形部位②为鞍部、⑤为陡崖.(2)在有指向标的地图上,用指向标指示方向,指向标箭头的指向一般为北方;可判定,河流③的流向大致是由北向南.(3)在等高线地形图上,等高线密集表示坡陡,等高线稀疏表示坡缓.从图中可以看出,A比B处等高线稀疏,坡度缓,爬山更容易.故答案为:(1)鞍部;陡崖;(2)由北向南;(3)A;A处等高线更稀疏,坡度更缓.

【点评】本题考查等高线地形图的判读,读图理解解答即可.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)