山东省烟台市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省烟台市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-09 18:47:18 | ||

图片预览

文档简介

烟台市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试

语文试题

说明:考试时间120分钟,满分120分。

注意事项:

1、答第Ⅰ卷前,考生需将自己的姓名、考号、科目、试卷类型涂写在答题卡上。

2、答题注意:选择题依次填涂在答题卡上(对应1—10题号)。

一、现代文阅读(19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

孔子是个言行一致的人,他不仅注重“言必信,行必果”(《子路》),而且强调“君子欲讷于言而敏于行”(《里仁》)、“君子耻其言而过其行”(《宪问》)。《论语》虽非孔子亲笔著述,但从弟子记载其话语中,仍能明显感到他是落实自己重视文采主张的力行者。

比喻作为文学的常用修辞法,孔子一出手就技惊四方。“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”(《为政》),以“北辰”比“为政以德”的统治者,以“众星”比诸侯国和大夫,譬喻形象而意蕴丰赡。“逝者如斯夫,不舍昼夜”(《子罕》)、“岁寒,然后知松柏之后凋也”(《子罕》),前者由感慨河水川流不息而提醒珍惜宝贵时光,后者以松柏后凋景象喻人要经得起严酷环境的考验,言简意赅而启人深思。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿”(《雍也》)。孔子由水的川流灵动,想到智者敏锐聪慧,由山的沉稳安静,想到仁者厚重不迁,设喻奇妙,表意隽永,且气象博大。

孔子擅于比喻,也妙于夸张。“朝闻道,夕死可矣”(《里仁》),不这样夸饰,怎能凸显他把“闻道”看得比性命还重要!“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”(《述而》),这是以婉曲夸张法,将他在齐国痴迷韶乐而难以自拔的情景,传达得惟妙惟肖而意蕴悠长。“不义而富且贵,于我如浮云”(《述而》),此处的“浮云”,既是比喻又是夸张,把他作为百世圣哲“谋道不谋食”“忧道不忧贫”的高尚情操和洒脱情怀,刻画得栩栩如生又感人至深。

相对于上述显在的文学表现,我更欣赏《论语》处处隐含内蕴的文学意味。请看似乎平淡无奇的开篇第一章:

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

且不说将此段分行排列,颇有诗的形式和意韵,就看三句话皆以亲切的反问语气出之,即为有意无意地运用文学笔法,活画出孔子作为师长对弟子循循善诱的情状。此段首言不仅要勤学更要经常练习,强调知行合一之道;次言欢迎各位远来学习,表达孔子善待弟子及朋友的处世之道;再言弟子初次相聚不因互不了解而闹矛盾,申述大家反求诸已,和睦相处的君子之道。这段话音调委婉动听,意蕴淳厚绵长,大有“始正而未奇,内明而外润,使玩之者无穷,味之者不厌矣”(《文心雕龙·隐秀》)的神采。这三句话并非彼此独立的教诲,而是气脉相互连贯的意群,是孔子在杏坛开学典礼上的致辞或曰开场白,故被弟子置放卷首。

(摘编自钱念孙《孔子谈“诗”说“文”及践行》)

材料二:

总体而言,儒家以人伦教化为已任,圣贤是全民之师,绝不把自己与众生隔绝。但从文辞的表达特征来讲,同为儒家经典,《论语》与《中庸》和《大学》相比,传递出的是更加平实温暖的生活气息。如开篇《学而》中,“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”学习、交友、日常交往,讲的都是来自百姓日常的生活场景和生活体验,是起居行事、待人接物,同时又是安身立命、政通人和,读来亲和惬意,循循善诱,明白通畅,从容不迫,令人顿生如沐春风之感。正所谓“圣人语人不语神,语常不语怪”。

虽说如此,《论语》在遣词用句上却从不粗陋,通篇可见精巧的句子结构,精辟而富有哲理的对句、排句。如《雍也》篇中的“质胜文则野,文胜质则史”,《述而》篇的“君子坦荡荡,小人长戚戚”,《泰伯》篇的“兴于诗,立于礼,成于乐”。这也与孔子“不学诗,无以言”的诗教观高度统一,极具韵律和美感。

文学的核心是人。作为言行录,《论语》中对孔子在不同情境中的神态描写虽然简约,却十分生动可感。

《阳货》篇中记录了孔子与弟子子游的一段对话——子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉用牛刀?”子游对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。’”子曰:“二三子!偃之言是也。前言戏之耳。”孔门弟子子游做了武城的邑宰,实施庠序教化,学习礼乐的人很多,小城中弦歌不辍。孔子到了武城,听到弹琴和歌唱的声音,有感于当时礼崩乐坏的时代背景,联想到许多大国的民众都没有这般对礼乐的喜好,而在武城这个小地方却能如此成功地化民成俗,其实是有些喜出望外的,因此“莞尔一笑”,用了一种玩笑的口吻说“割鸡焉用牛刀”。这表现了夫子少见的诙谐轻松、和蔼有趣的一面。子游回答:“以前我听老师说过:‘君子学习了道,知了礼乐就会爱人;老百姓学习了道,知了礼乐就容易引导和管理。”听到这段话,孔子马上正色道:“学生们,言偃(子游)的话是对的。我刚才说的话不过是同他开玩笑罢了。”这一段文字很有戏剧性,孔子从轻松诙谐到深沉肃穆,前后的转变,氛围感很强,反映出孔子的真实亲切,也体现了他对于“治国安邦”之事的在意和敬畏。

上述内容,不是围绕“义理”展开的,而是在具体的事件中呈现孔子的价值判断和情感倾向,因此会给读者留下非常深刻的印象。事实上,后世对孔子的性格特点和精神境界的认知,也正是来源于《论语》中许多段落呈现出的“氛围感”和戏剧感。

(摘编自车凤《<论语>中的以“文”化人》)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《论语》中有不少语句体现了孔子的主张,如“朝闻道,夕死可矣”运用夸张的手法凸显了孔子对道的追求。

B.“学而时习之,不亦说乎?”强调知行合一之道,用亲切的反问语气道出了学习不但要勤奋,而且要多加练习的道理。

C.儒家注重人伦教化,视自己与众生为一体,其作品内容也大多是叙述日常生活中的平凡人和常见事,叙事说理融为一体,

D.“兴于诗,立于礼,成于乐”是精辟而富有哲理的排句,其与孔子“不学诗,无以言”的诗教观高度契合。

2.(3分)根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.孔子的很多思想在当代仍能给人们深刻启示,如“逝者如斯夫,不舍昼夜”一句言简意赅地告诫人们要珍惜时间。

B.“学而时习之”三句音调委婉动听,意蕴淳厚绵长,体现了孔子作为师长对弟子的循循善诱,故被置于《论语》卷首。

C.《阳货》篇中,孔子听到弦歌先“莞尔而笑”,后听子游的对答后,转而正色道歉。前后的转变,体现了他对“治国安邦”的敬畏。

D.后世对孔子的性格特点和精神境界的认知,正是来源于《论语》中对孔子在不同情境中详细的神态描写。

3.(3分)下列选项中,不能支撑材料一观点的一项是( )

A.巧言令色,鲜矣仁。 B.君子喻于义,小人喻于利

C.言之无文,行而不远。 D.民无信不立。

4.(4分)两则材料都提到《论语》开篇《学而》,其作用有什么不同?请简要说明。

5.(6分)《论语》是如何表现文学性的?请综合材料内容简要分析。

二、古代诗文阅读(32分)

(一)阅读下面的文言文,完成6-8题。(本题共3小题,9分)

文段一:

凡百元首,承天景命,有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易守之难乎?盖在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。

(节选自魏征《谏太宗十思疏》)

文段二:

魏征,字玄成,魏州曲城人。少孤,落魄,弃赀产不营,有大志,通贯书术。隋乱诡为道士武阳郡丞元宝藏举兵应李密以征典书檄密得宝藏书辄称善既闻征所为促召之。窦建德陷黎阳,获征,伪拜起居舍人。建德败,与裴矩走入关,隐太子①引为洗马。征见秦王②功高,阴劝太子早为计。太子败,王责谓曰:“尔阋吾兄弟,奈何?”答曰:“太子蚤从征言,不死今日之祸。”王器其直,无恨意。即位,拜谏议大夫,封钜鹿县男。征亦自以不世遇,乃展尽底蕴无所隐,凡二百余奏,无不剀切当帝心者。由是拜尚书右丞,兼谏议大夫。左右有毁征阿党亲戚者,帝使温彦博按讯,非是。彦博曰:“征为人臣,不能著形迹,远嫌疑,而被飞谤,是宜责也。”帝谓彦博行让征。征见帝,谢曰:“臣闻君臣同心,是谓一体,岂有置至公,事形迹?若上下共由兹路,邦之兴丧未可知也。”帝矍然,曰:“吾悟之矣!”郑仁基息女美而才,皇后建请为充华,典册具。或言许聘矣。征谏曰:“陛下处台榭,则欲民有栋宇;食膏梁,则欲民有饱适;顾嫔御,则欲民有室家。今郑已约昏,陛下取之,岂为人父母意!”帝痛自咎,即诏停册。七年,为侍中。尚书省滞讼不决者,诏征平治。征不素习法,但存大体,处事以情,人人悦服。进左光禄大夫、郑国公。多病,辞职,不听。乃拜特进,知门下省事,诏朝章国典,参议得失,禄赐、国官、防閤并同职事。十七年,疾甚。帝亲问疾,屏左右,语终日乃还。及薨,帝临哭,为之恸,罢朝五日。谥曰文贞,陪葬昭陵。

(节选自《新唐书·魏征列传》)

【注】①隐太子:指唐高祖李渊长子李建成。②秦王:指唐高祖李渊次子、唐朝第二位皇帝唐太宗李世民。

6.(3分)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏/举兵应李密/以征典书檄/密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

B.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏举兵应李密/以征典书/檄密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

C.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏/举兵应李密/以征典书/檄密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

D.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏举兵应李密/以征典书檄/密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

7.(3分)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.洗马,古代官名,即太子洗马,为太子的侍从官,出行时为前导,故名。

B.男,即男爵,中国古代爵位之一。中国古代五等爵位依次为:公、伯、侯、子、男。

C.问疾,探问疾病,文中指太宗探望慰问魏征。

D.谥,古代帝王、公卿大臣死后,朝廷依据其生平事迹给予褒贬的一种称号。

8.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

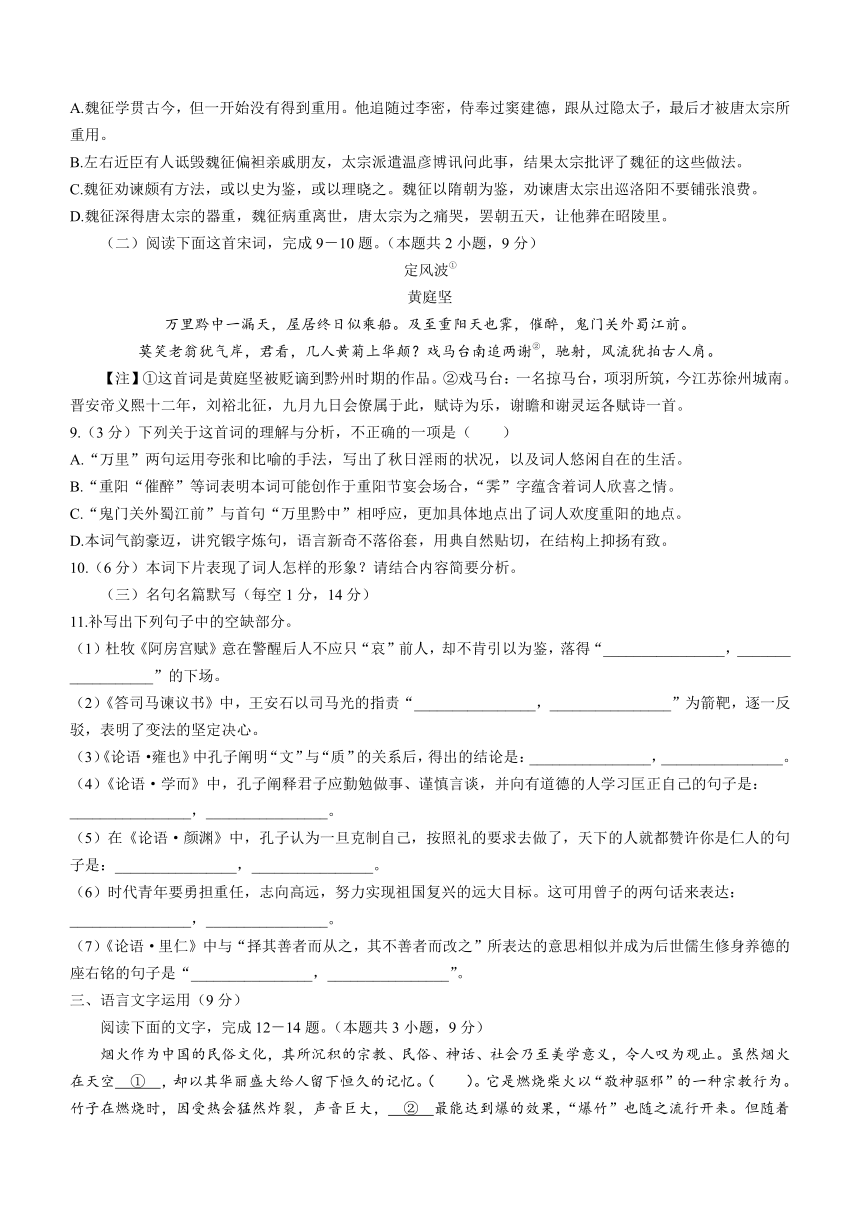

A.魏征学贯古今,但一开始没有得到重用。他追随过李密,侍奉过窦建德,跟从过隐太子,最后才被唐太宗所重用。

B.左右近臣有人诋毁魏征偏袒亲戚朋友,太宗派遣温彦博讯问此事,结果太宗批评了魏征的这些做法。

C.魏征劝谏颇有方法,或以史为鉴,或以理晓之。魏征以隋朝为鉴,劝谏唐太宗出巡洛阳不要铺张浪费。

D.魏征深得唐太宗的器重,魏征病重离世,唐太宗为之痛哭,罢朝五天,让他葬在昭陵里。

(二)阅读下面这首宋词,完成9-10题。(本题共2小题,9分)

定风波①

黄庭坚

万里黔中一漏天,屋居终日似乘船。及至重阳天也霁,催醉,鬼门关外蜀江前。

莫笑老翁犹气岸,君看,几人黄菊上华颠?戏马台南追两谢②,驰射,风流犹拍古人肩。

【注】①这首词是黄庭坚被贬谪到黔州时期的作品。②戏马台:一名掠马台,项羽所筑,今江苏徐州城南。晋安帝义熙十二年,刘裕北征,九月九日会僚属于此,赋诗为乐,谢瞻和谢灵运各赋诗一首。

9.(3分)下列关于这首词的理解与分析,不正确的一项是( )

A.“万里”两句运用夸张和比喻的手法,写出了秋日淫雨的状况,以及词人悠闲自在的生活。

B.“重阳“催醉”等词表明本词可能创作于重阳节宴会场合,“霁”字蕴含着词人欣喜之情。

C.“鬼门关外蜀江前”与首句“万里黔中”相呼应,更加具体地点出了词人欢度重阳的地点。

D.本词气韵豪迈,讲究锻字炼句,语言新奇不落俗套,用典自然贴切,在结构上抑扬有致。

10.(6分)本词下片表现了词人怎样的形象?请结合内容简要分析。

(三)名句名篇默写(每空1分,14分)

11.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)杜牧《阿房宫赋》意在警醒后人不应只“哀”前人,却不肯引以为鉴,落得“________________,_______

___________”的下场。

(2)《答司马谏议书》中,王安石以司马光的指责“________________,________________”为箭靶,逐一反驳,表明了变法的坚定决心。

(3)《论语·雍也》中孔子阐明“文”与“质”的关系后,得出的结论是:________________,________________。

(4)《论语·学而》中,孔子阐释君子应勤勉做事、谨慎言谈,并向有道德的人学习匡正自己的句子是:________________,________________。

(5)在《论语·颜渊》中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你是仁人的句子是:________________,________________。

(6)时代青年要勇担重任,志向高远,努力实现祖国复兴的远大目标。这可用曾子的两句话来表达:________________,________________。

(7)《论语·里仁》中与“择其善者而从之,其不善者而改之”所表达的意思相似并成为后世儒生修身养德的座右铭的句子是“________________,________________”。

三、语言文字运用(9分)

阅读下面的文字,完成12-14题。(本题共3小题,9分)

烟火作为中国的民俗文化,其所沉积的宗教、民俗、神话、社会乃至美学意义,令人叹为观止。虽然烟火在天空 ① ,却以其华丽盛大给人留下恒久的记忆。( )。它是燃烧柴火以“敬神驱邪”的一种宗教行为。竹子在燃烧时,因受热会猛然炸裂,声音巨大, ② 最能达到爆的效果,“爆竹”也随之流行开来。但随着都市文明的崛起,烟火与其在实践层面的矛盾,远大于两者在文化上的依存。烟花爆竹四处燃放,让都市付出了巨大的代价。

近年来,由艺术家、工艺师、城市管理者等合作的,以烟火为媒介的大型公共艺术,成为破解这一难题的最佳方案。正因为现代科技的支持,使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并将视觉盛宴转化为心灵震撼,从而使烟火起到了教化作用。这一点与传统的君子“以钟鼓道志,以琴瑟乐心”可谓是 ③ 。

从爆祭转向大型公共艺术,烟火让我们 ④ ,触摸到了一个都市、一个国家文明进步的尺度。燃烧于夜空的璀璨景象,震荡于寰宇的爆炸之声,不仅唤醒我们古老的记忆,也让我们明天的道路熠熠生辉。

12.(3分)依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.稍纵即逝 响遏行云 不谋而合 管中窥豹

B.转瞬即逝 响遏行云 不约而同 见微知著

C.稍纵即逝 响彻云霄 不约而同 管中窥豹

D.转瞬即逝 响彻云霄 不谋而合 见微知著

13.(3分)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.先秦时期的烟火,被认为源自当时的“爆祭”

B.先秦时期的“爆祭”,被认为是烟火的起源

C.作为起源于“爆祭”的烟火,出现在先秦时期

D.作为烟花起源的“爆祭”,被认为始于先秦时期

14.(3分)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.正因为现代科技的支持,所以使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并由视觉盛宴转化为心灵震撼,从而起到了教化作用。

B.正是现代科技的支持,使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并将视觉盛宴转化为心灵震撼,从而使之起到了教化作用。

C.正因为现代科技的支持,所以使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并将视觉盛宴转化为心灵震撼,从而起到了教化作用。

D.正是现代科技的支持,使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并由视觉盛宴转化为心灵震撼,从而起到了教化作用。

四、写作

15.(60分)阅读下面的材料,根据要求写作。

社会心理学中的“关注效应”,意思是唯有关注,我们才能感受到世界的存在与变化;如果不关注,我们会全无感受。

我们总是关注自己喜欢的事物,尤其是在网络时代,在大数据的追踪和推送下,这种现象更加明显。

对此,你有怎样的体验和思考?写一篇文章,说说你的看法。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二语文答案

1. C

【解析】“视自己与众生一体”错,与原文“绝不把自己与众生隔绝”的说法不符。“其作品内容也大多是叙述日常生活中的平凡人和常见事,叙事说理融为一体”错,扩大范围。原文是《论语》的内容大多叙述平凡人和常见事,而选项的主语是儒家作品。

2. A

【解析】B.“三句音调委婉动听,意蕴淳厚绵长,体现了……故被置于《论语》卷首”错,强加因果,“学而时习之”三句置于卷首,是因为这三句是气脉连贯的意群,是孔子在杏坛开学典礼上的致辞或曰开场白,所以被弟子置于卷首;C.“转而正色道歉”错;D.“正是来源于《论语》中对孔子在不同情境中详细的神态描写”错,张冠李戴、偷换概念,“详细的神态描写”错,原文说的是“《论语》中对孔子在不同情境中的神态描写虽然简约”。

3. D

【解析】材料一强调的重点是孔子注重文学性。A.注重描写,体现了语言的文学性;B.运用对偶的修辞手法也能体现文学性;C.直接提出语言要注重文学性。D.强调诚信的重要性,没有体现语言的文学性。ABC均出自《论语》,且强调文学性,能支持材料一的观点。

4.(每点2分,共4分)

①材料一提到《论语》开篇《学而》,是为了分析其中的文学笔法,证明《论语》处处隐含内的文学意味。

②材料二提到《论语》开篇《学而》,是为了说明《论语》相比《中庸》《大学》,传递的内容更加具有平实温暖的生活气息。

5.(每点2分,共6分)

①大量运用比喻、夸张、反问等修辞手法,如借松柏后凋景象喻人要经得起严酷环境的考验;

②讲究遣词用句,常用结构精巧而又精辟富有哲理的对句、排句。如“质胜文则野,文胜质则史”运用对句说明了“质”与“文”的关系;

③注重在不同的情景中运用简约的神态描写来呈现“氛围感”和戏剧感。如《阳货》篇中对孔子的描述。

6. D

7. B

8. B

【解析】“结果太宗批评了魏征的这些做法”错,原文“帝使温彦博按讯,非是”的意思是“皇帝派温彦博调查,结果没有这回事”。

参考译文:

魏征,字玄成,魏州曲城人。从小成了孤儿,穷困失意,他放弃财产不去经营,心怀大志,精通书史术数。隋朝末年战乱,魏征假扮成道士。武阳郡丞元宝藏起兵响应李密,使魏征掌管书信文书。李密得到元宝藏的书信,常常称赞,得知是魏征所写以后,赶快召见他。窦建德攻陷黎阳,活捉了魏征,伪朝拜他为起居舍人。窦建德失败,魏征和裴矩进入潼关,隐太子招引他为洗马。魏征见秦王功高,暗地里劝太子早作打算。太子失败后,秦王责怪魏征说:“你挑拨我们兄弟相争,怎么处治?”魏征回答说:“如果太子早听从我魏征的话,不会有今日的杀身之祸。”秦王器重他的耿直,没有怀恨。太宗即位后,拜授魏征为谏议大夫,封为钜鹿县男。魏征也自认为得到了前所未有的知遇,于是把心中蕴藏的才智毫无保留地展现出来,总共上奏二百多次(或:共上奏章二百多件),无不恳切符合太宗的心意。因此拜授为尚书右丞,兼谏议大夫。皇帝身边的人有诋毁魏征庇护偏袒亲戚,皇帝派温彦博调查,结果没有这回事。温彦博说:“魏征作为人臣,不能注意行迹,远避嫌疑,而遭流言诽谤,也应该斥责。”皇帝让温彦博去责备魏征。魏征进见皇帝,谢罪说:“臣听说君臣同心,这叫做一体,岂有丢弃至公国事,而只注意个人行迹的?如果上下都走这条路,那么国家的兴衰就很难预知了!”皇帝很惊惧,说:“我明白了。”郑仁基的亲生女儿美貌多才,长孙皇后建议聘为充华,册封书已准备好。有人说郑氏已许配他人了。魏征劝谏说:“陛下身处台榭之中,就想着百姓要有房屋住;享用着美味佳肴,就想着百姓要有饱饭吃;环顾后宫嫔妃,就想着百姓要有妻室。如今郑氏已订立婚约,陛下却聘娶她,这哪是为人父母的做法!”皇帝痛感内疚,立即下诏停止册封。七年,魏征任侍中。尚书省有些久拖不决的案件,(皇上)下诏叫魏征去裁决。魏征平时不熟悉法律,只知道大概,凭着情理来处理(凭着原则照实处理),人人心悦诚服。进授光禄大夫、郑国公。因身体多病,辞谢官职,皇帝不许。于是拜授特进,主持门下省政务,下诏叫他对朝章国典,要参议得失,他的俸禄赏赐、封国官吏、防阁一律与职事官相同。十七年,病重,皇帝亲自去探望,屏退左右,和魏征说了一天的话才回宫。等到魏征去世,太宗亲临哭吊,为他悲痛,停止朝会五天。赐谥号文贞,让魏征陪葬昭陵。

9. A

【解析】“写出了……词人悠闲自在的生活”错,“屋居终日似乘船”一句写出了词人逼仄的居住环境,反映了他糟糕的生活环境。

10.(每点3分,共6分)

①“莫笑”三句写词人虽然年老,但仍将黄菊插在头上,表现了词人不从流俗、洒脱自适、不服老的形象。

②“戏马台”三句写词人要直追两谢之风流,要在重阳节骑马射箭、创作诗词,表现了词人强烈自信和气度豪迈的形象。

11.(每空1分,共14分)

(1)后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也

(2)以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也

(3)文质彬彬,然后君子

(4)敏于事而慎于言,就有道而正焉

(5)一日克己复礼,天下归仁焉

(6)士不可以不弘毅,任重而道远

(7)见贤思齐焉,见不贤而内自省也

12. D

【解析】第一空:“稍纵即逝”,稍微一放松就消失了,形容时间或机会等很容易过去,强调主观或抽象因素。“转瞬即逝”,形容很快就会失去或消失,突出客观。语境中用来形容、陈述烟花,突出客观,不能搭配“稍纵即逝”,适合用“转瞬即逝”。

第二空:“响遏行云”的意思是声音高入云霄,把浮动着的云彩也止住了,形容歌声嘹亮。“响彻云霄”指响声直达高空,形容声音十分嘹亮。此处是说竹子炸裂的声音,应选“响彻云霄”。

第三空:“不谋而合”指没有事先商量而彼此见解或行动完全一致。“不约而同”指没有事先商量而彼此见解或行动一致。“不谋而合”可作谓语,“不约而同”多作状语,后面加具体做法。这里强调的是见解一致,故用“不谋而合”。

第四空:“管中窥豹”,比喻只看到事物的一部分,指所见不全面或略有所得。“见微知著”,见到事情的苗头,就能知道它的实质和发展趋势。语境中烟花让我们“触摸到了一个都市、一个国家文明进步的尺度”,应该用“见微知著”。

13. B

【解析】括号后一句的主语“它”指的应是“爆祭”,由此推断前一句主语为“爆祭”,所以排除AC;D项将谈论的重点放在了“爆祭”上,与前文“虽然烟火在天空……”衔接不畅,排除。

14. D

【解析】文中画横线的句子有多处语病:

一是成分残缺,“正因为现代科技的支持,使得烟火……”缺少主语,把“因为”改为“是”;

二是不合逻辑,“将……转化为”不合逻辑,“视觉盛宴”指的是“烟火”自身,把“将”改为“由”;

三是中途易辙,“使烟火起到了教化作用”中途易辙,删掉“使烟火”。

15.略

语文试题

说明:考试时间120分钟,满分120分。

注意事项:

1、答第Ⅰ卷前,考生需将自己的姓名、考号、科目、试卷类型涂写在答题卡上。

2、答题注意:选择题依次填涂在答题卡上(对应1—10题号)。

一、现代文阅读(19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

孔子是个言行一致的人,他不仅注重“言必信,行必果”(《子路》),而且强调“君子欲讷于言而敏于行”(《里仁》)、“君子耻其言而过其行”(《宪问》)。《论语》虽非孔子亲笔著述,但从弟子记载其话语中,仍能明显感到他是落实自己重视文采主张的力行者。

比喻作为文学的常用修辞法,孔子一出手就技惊四方。“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”(《为政》),以“北辰”比“为政以德”的统治者,以“众星”比诸侯国和大夫,譬喻形象而意蕴丰赡。“逝者如斯夫,不舍昼夜”(《子罕》)、“岁寒,然后知松柏之后凋也”(《子罕》),前者由感慨河水川流不息而提醒珍惜宝贵时光,后者以松柏后凋景象喻人要经得起严酷环境的考验,言简意赅而启人深思。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿”(《雍也》)。孔子由水的川流灵动,想到智者敏锐聪慧,由山的沉稳安静,想到仁者厚重不迁,设喻奇妙,表意隽永,且气象博大。

孔子擅于比喻,也妙于夸张。“朝闻道,夕死可矣”(《里仁》),不这样夸饰,怎能凸显他把“闻道”看得比性命还重要!“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”(《述而》),这是以婉曲夸张法,将他在齐国痴迷韶乐而难以自拔的情景,传达得惟妙惟肖而意蕴悠长。“不义而富且贵,于我如浮云”(《述而》),此处的“浮云”,既是比喻又是夸张,把他作为百世圣哲“谋道不谋食”“忧道不忧贫”的高尚情操和洒脱情怀,刻画得栩栩如生又感人至深。

相对于上述显在的文学表现,我更欣赏《论语》处处隐含内蕴的文学意味。请看似乎平淡无奇的开篇第一章:

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

且不说将此段分行排列,颇有诗的形式和意韵,就看三句话皆以亲切的反问语气出之,即为有意无意地运用文学笔法,活画出孔子作为师长对弟子循循善诱的情状。此段首言不仅要勤学更要经常练习,强调知行合一之道;次言欢迎各位远来学习,表达孔子善待弟子及朋友的处世之道;再言弟子初次相聚不因互不了解而闹矛盾,申述大家反求诸已,和睦相处的君子之道。这段话音调委婉动听,意蕴淳厚绵长,大有“始正而未奇,内明而外润,使玩之者无穷,味之者不厌矣”(《文心雕龙·隐秀》)的神采。这三句话并非彼此独立的教诲,而是气脉相互连贯的意群,是孔子在杏坛开学典礼上的致辞或曰开场白,故被弟子置放卷首。

(摘编自钱念孙《孔子谈“诗”说“文”及践行》)

材料二:

总体而言,儒家以人伦教化为已任,圣贤是全民之师,绝不把自己与众生隔绝。但从文辞的表达特征来讲,同为儒家经典,《论语》与《中庸》和《大学》相比,传递出的是更加平实温暖的生活气息。如开篇《学而》中,“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”学习、交友、日常交往,讲的都是来自百姓日常的生活场景和生活体验,是起居行事、待人接物,同时又是安身立命、政通人和,读来亲和惬意,循循善诱,明白通畅,从容不迫,令人顿生如沐春风之感。正所谓“圣人语人不语神,语常不语怪”。

虽说如此,《论语》在遣词用句上却从不粗陋,通篇可见精巧的句子结构,精辟而富有哲理的对句、排句。如《雍也》篇中的“质胜文则野,文胜质则史”,《述而》篇的“君子坦荡荡,小人长戚戚”,《泰伯》篇的“兴于诗,立于礼,成于乐”。这也与孔子“不学诗,无以言”的诗教观高度统一,极具韵律和美感。

文学的核心是人。作为言行录,《论语》中对孔子在不同情境中的神态描写虽然简约,却十分生动可感。

《阳货》篇中记录了孔子与弟子子游的一段对话——子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉用牛刀?”子游对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。’”子曰:“二三子!偃之言是也。前言戏之耳。”孔门弟子子游做了武城的邑宰,实施庠序教化,学习礼乐的人很多,小城中弦歌不辍。孔子到了武城,听到弹琴和歌唱的声音,有感于当时礼崩乐坏的时代背景,联想到许多大国的民众都没有这般对礼乐的喜好,而在武城这个小地方却能如此成功地化民成俗,其实是有些喜出望外的,因此“莞尔一笑”,用了一种玩笑的口吻说“割鸡焉用牛刀”。这表现了夫子少见的诙谐轻松、和蔼有趣的一面。子游回答:“以前我听老师说过:‘君子学习了道,知了礼乐就会爱人;老百姓学习了道,知了礼乐就容易引导和管理。”听到这段话,孔子马上正色道:“学生们,言偃(子游)的话是对的。我刚才说的话不过是同他开玩笑罢了。”这一段文字很有戏剧性,孔子从轻松诙谐到深沉肃穆,前后的转变,氛围感很强,反映出孔子的真实亲切,也体现了他对于“治国安邦”之事的在意和敬畏。

上述内容,不是围绕“义理”展开的,而是在具体的事件中呈现孔子的价值判断和情感倾向,因此会给读者留下非常深刻的印象。事实上,后世对孔子的性格特点和精神境界的认知,也正是来源于《论语》中许多段落呈现出的“氛围感”和戏剧感。

(摘编自车凤《<论语>中的以“文”化人》)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《论语》中有不少语句体现了孔子的主张,如“朝闻道,夕死可矣”运用夸张的手法凸显了孔子对道的追求。

B.“学而时习之,不亦说乎?”强调知行合一之道,用亲切的反问语气道出了学习不但要勤奋,而且要多加练习的道理。

C.儒家注重人伦教化,视自己与众生为一体,其作品内容也大多是叙述日常生活中的平凡人和常见事,叙事说理融为一体,

D.“兴于诗,立于礼,成于乐”是精辟而富有哲理的排句,其与孔子“不学诗,无以言”的诗教观高度契合。

2.(3分)根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.孔子的很多思想在当代仍能给人们深刻启示,如“逝者如斯夫,不舍昼夜”一句言简意赅地告诫人们要珍惜时间。

B.“学而时习之”三句音调委婉动听,意蕴淳厚绵长,体现了孔子作为师长对弟子的循循善诱,故被置于《论语》卷首。

C.《阳货》篇中,孔子听到弦歌先“莞尔而笑”,后听子游的对答后,转而正色道歉。前后的转变,体现了他对“治国安邦”的敬畏。

D.后世对孔子的性格特点和精神境界的认知,正是来源于《论语》中对孔子在不同情境中详细的神态描写。

3.(3分)下列选项中,不能支撑材料一观点的一项是( )

A.巧言令色,鲜矣仁。 B.君子喻于义,小人喻于利

C.言之无文,行而不远。 D.民无信不立。

4.(4分)两则材料都提到《论语》开篇《学而》,其作用有什么不同?请简要说明。

5.(6分)《论语》是如何表现文学性的?请综合材料内容简要分析。

二、古代诗文阅读(32分)

(一)阅读下面的文言文,完成6-8题。(本题共3小题,9分)

文段一:

凡百元首,承天景命,有善始者实繁,能克终者盖寡。岂取之易守之难乎?盖在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。

(节选自魏征《谏太宗十思疏》)

文段二:

魏征,字玄成,魏州曲城人。少孤,落魄,弃赀产不营,有大志,通贯书术。隋乱诡为道士武阳郡丞元宝藏举兵应李密以征典书檄密得宝藏书辄称善既闻征所为促召之。窦建德陷黎阳,获征,伪拜起居舍人。建德败,与裴矩走入关,隐太子①引为洗马。征见秦王②功高,阴劝太子早为计。太子败,王责谓曰:“尔阋吾兄弟,奈何?”答曰:“太子蚤从征言,不死今日之祸。”王器其直,无恨意。即位,拜谏议大夫,封钜鹿县男。征亦自以不世遇,乃展尽底蕴无所隐,凡二百余奏,无不剀切当帝心者。由是拜尚书右丞,兼谏议大夫。左右有毁征阿党亲戚者,帝使温彦博按讯,非是。彦博曰:“征为人臣,不能著形迹,远嫌疑,而被飞谤,是宜责也。”帝谓彦博行让征。征见帝,谢曰:“臣闻君臣同心,是谓一体,岂有置至公,事形迹?若上下共由兹路,邦之兴丧未可知也。”帝矍然,曰:“吾悟之矣!”郑仁基息女美而才,皇后建请为充华,典册具。或言许聘矣。征谏曰:“陛下处台榭,则欲民有栋宇;食膏梁,则欲民有饱适;顾嫔御,则欲民有室家。今郑已约昏,陛下取之,岂为人父母意!”帝痛自咎,即诏停册。七年,为侍中。尚书省滞讼不决者,诏征平治。征不素习法,但存大体,处事以情,人人悦服。进左光禄大夫、郑国公。多病,辞职,不听。乃拜特进,知门下省事,诏朝章国典,参议得失,禄赐、国官、防閤并同职事。十七年,疾甚。帝亲问疾,屏左右,语终日乃还。及薨,帝临哭,为之恸,罢朝五日。谥曰文贞,陪葬昭陵。

(节选自《新唐书·魏征列传》)

【注】①隐太子:指唐高祖李渊长子李建成。②秦王:指唐高祖李渊次子、唐朝第二位皇帝唐太宗李世民。

6.(3分)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏/举兵应李密/以征典书檄/密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

B.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏举兵应李密/以征典书/檄密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

C.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏/举兵应李密/以征典书/檄密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

D.隋乱/诡为道士/武阳郡丞元宝藏举兵应李密/以征典书檄/密得宝藏书/辄称善/既闻征所为/促召之/

7.(3分)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.洗马,古代官名,即太子洗马,为太子的侍从官,出行时为前导,故名。

B.男,即男爵,中国古代爵位之一。中国古代五等爵位依次为:公、伯、侯、子、男。

C.问疾,探问疾病,文中指太宗探望慰问魏征。

D.谥,古代帝王、公卿大臣死后,朝廷依据其生平事迹给予褒贬的一种称号。

8.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.魏征学贯古今,但一开始没有得到重用。他追随过李密,侍奉过窦建德,跟从过隐太子,最后才被唐太宗所重用。

B.左右近臣有人诋毁魏征偏袒亲戚朋友,太宗派遣温彦博讯问此事,结果太宗批评了魏征的这些做法。

C.魏征劝谏颇有方法,或以史为鉴,或以理晓之。魏征以隋朝为鉴,劝谏唐太宗出巡洛阳不要铺张浪费。

D.魏征深得唐太宗的器重,魏征病重离世,唐太宗为之痛哭,罢朝五天,让他葬在昭陵里。

(二)阅读下面这首宋词,完成9-10题。(本题共2小题,9分)

定风波①

黄庭坚

万里黔中一漏天,屋居终日似乘船。及至重阳天也霁,催醉,鬼门关外蜀江前。

莫笑老翁犹气岸,君看,几人黄菊上华颠?戏马台南追两谢②,驰射,风流犹拍古人肩。

【注】①这首词是黄庭坚被贬谪到黔州时期的作品。②戏马台:一名掠马台,项羽所筑,今江苏徐州城南。晋安帝义熙十二年,刘裕北征,九月九日会僚属于此,赋诗为乐,谢瞻和谢灵运各赋诗一首。

9.(3分)下列关于这首词的理解与分析,不正确的一项是( )

A.“万里”两句运用夸张和比喻的手法,写出了秋日淫雨的状况,以及词人悠闲自在的生活。

B.“重阳“催醉”等词表明本词可能创作于重阳节宴会场合,“霁”字蕴含着词人欣喜之情。

C.“鬼门关外蜀江前”与首句“万里黔中”相呼应,更加具体地点出了词人欢度重阳的地点。

D.本词气韵豪迈,讲究锻字炼句,语言新奇不落俗套,用典自然贴切,在结构上抑扬有致。

10.(6分)本词下片表现了词人怎样的形象?请结合内容简要分析。

(三)名句名篇默写(每空1分,14分)

11.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)杜牧《阿房宫赋》意在警醒后人不应只“哀”前人,却不肯引以为鉴,落得“________________,_______

___________”的下场。

(2)《答司马谏议书》中,王安石以司马光的指责“________________,________________”为箭靶,逐一反驳,表明了变法的坚定决心。

(3)《论语·雍也》中孔子阐明“文”与“质”的关系后,得出的结论是:________________,________________。

(4)《论语·学而》中,孔子阐释君子应勤勉做事、谨慎言谈,并向有道德的人学习匡正自己的句子是:________________,________________。

(5)在《论语·颜渊》中,孔子认为一旦克制自己,按照礼的要求去做了,天下的人就都赞许你是仁人的句子是:________________,________________。

(6)时代青年要勇担重任,志向高远,努力实现祖国复兴的远大目标。这可用曾子的两句话来表达:________________,________________。

(7)《论语·里仁》中与“择其善者而从之,其不善者而改之”所表达的意思相似并成为后世儒生修身养德的座右铭的句子是“________________,________________”。

三、语言文字运用(9分)

阅读下面的文字,完成12-14题。(本题共3小题,9分)

烟火作为中国的民俗文化,其所沉积的宗教、民俗、神话、社会乃至美学意义,令人叹为观止。虽然烟火在天空 ① ,却以其华丽盛大给人留下恒久的记忆。( )。它是燃烧柴火以“敬神驱邪”的一种宗教行为。竹子在燃烧时,因受热会猛然炸裂,声音巨大, ② 最能达到爆的效果,“爆竹”也随之流行开来。但随着都市文明的崛起,烟火与其在实践层面的矛盾,远大于两者在文化上的依存。烟花爆竹四处燃放,让都市付出了巨大的代价。

近年来,由艺术家、工艺师、城市管理者等合作的,以烟火为媒介的大型公共艺术,成为破解这一难题的最佳方案。正因为现代科技的支持,使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并将视觉盛宴转化为心灵震撼,从而使烟火起到了教化作用。这一点与传统的君子“以钟鼓道志,以琴瑟乐心”可谓是 ③ 。

从爆祭转向大型公共艺术,烟火让我们 ④ ,触摸到了一个都市、一个国家文明进步的尺度。燃烧于夜空的璀璨景象,震荡于寰宇的爆炸之声,不仅唤醒我们古老的记忆,也让我们明天的道路熠熠生辉。

12.(3分)依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.稍纵即逝 响遏行云 不谋而合 管中窥豹

B.转瞬即逝 响遏行云 不约而同 见微知著

C.稍纵即逝 响彻云霄 不约而同 管中窥豹

D.转瞬即逝 响彻云霄 不谋而合 见微知著

13.(3分)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.先秦时期的烟火,被认为源自当时的“爆祭”

B.先秦时期的“爆祭”,被认为是烟火的起源

C.作为起源于“爆祭”的烟火,出现在先秦时期

D.作为烟花起源的“爆祭”,被认为始于先秦时期

14.(3分)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.正因为现代科技的支持,所以使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并由视觉盛宴转化为心灵震撼,从而起到了教化作用。

B.正是现代科技的支持,使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并将视觉盛宴转化为心灵震撼,从而使之起到了教化作用。

C.正因为现代科技的支持,所以使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并将视觉盛宴转化为心灵震撼,从而起到了教化作用。

D.正是现代科技的支持,使得烟火在艺术与审美层面完成了自我重生,并由视觉盛宴转化为心灵震撼,从而起到了教化作用。

四、写作

15.(60分)阅读下面的材料,根据要求写作。

社会心理学中的“关注效应”,意思是唯有关注,我们才能感受到世界的存在与变化;如果不关注,我们会全无感受。

我们总是关注自己喜欢的事物,尤其是在网络时代,在大数据的追踪和推送下,这种现象更加明显。

对此,你有怎样的体验和思考?写一篇文章,说说你的看法。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高二语文答案

1. C

【解析】“视自己与众生一体”错,与原文“绝不把自己与众生隔绝”的说法不符。“其作品内容也大多是叙述日常生活中的平凡人和常见事,叙事说理融为一体”错,扩大范围。原文是《论语》的内容大多叙述平凡人和常见事,而选项的主语是儒家作品。

2. A

【解析】B.“三句音调委婉动听,意蕴淳厚绵长,体现了……故被置于《论语》卷首”错,强加因果,“学而时习之”三句置于卷首,是因为这三句是气脉连贯的意群,是孔子在杏坛开学典礼上的致辞或曰开场白,所以被弟子置于卷首;C.“转而正色道歉”错;D.“正是来源于《论语》中对孔子在不同情境中详细的神态描写”错,张冠李戴、偷换概念,“详细的神态描写”错,原文说的是“《论语》中对孔子在不同情境中的神态描写虽然简约”。

3. D

【解析】材料一强调的重点是孔子注重文学性。A.注重描写,体现了语言的文学性;B.运用对偶的修辞手法也能体现文学性;C.直接提出语言要注重文学性。D.强调诚信的重要性,没有体现语言的文学性。ABC均出自《论语》,且强调文学性,能支持材料一的观点。

4.(每点2分,共4分)

①材料一提到《论语》开篇《学而》,是为了分析其中的文学笔法,证明《论语》处处隐含内的文学意味。

②材料二提到《论语》开篇《学而》,是为了说明《论语》相比《中庸》《大学》,传递的内容更加具有平实温暖的生活气息。

5.(每点2分,共6分)

①大量运用比喻、夸张、反问等修辞手法,如借松柏后凋景象喻人要经得起严酷环境的考验;

②讲究遣词用句,常用结构精巧而又精辟富有哲理的对句、排句。如“质胜文则野,文胜质则史”运用对句说明了“质”与“文”的关系;

③注重在不同的情景中运用简约的神态描写来呈现“氛围感”和戏剧感。如《阳货》篇中对孔子的描述。

6. D

7. B

8. B

【解析】“结果太宗批评了魏征的这些做法”错,原文“帝使温彦博按讯,非是”的意思是“皇帝派温彦博调查,结果没有这回事”。

参考译文:

魏征,字玄成,魏州曲城人。从小成了孤儿,穷困失意,他放弃财产不去经营,心怀大志,精通书史术数。隋朝末年战乱,魏征假扮成道士。武阳郡丞元宝藏起兵响应李密,使魏征掌管书信文书。李密得到元宝藏的书信,常常称赞,得知是魏征所写以后,赶快召见他。窦建德攻陷黎阳,活捉了魏征,伪朝拜他为起居舍人。窦建德失败,魏征和裴矩进入潼关,隐太子招引他为洗马。魏征见秦王功高,暗地里劝太子早作打算。太子失败后,秦王责怪魏征说:“你挑拨我们兄弟相争,怎么处治?”魏征回答说:“如果太子早听从我魏征的话,不会有今日的杀身之祸。”秦王器重他的耿直,没有怀恨。太宗即位后,拜授魏征为谏议大夫,封为钜鹿县男。魏征也自认为得到了前所未有的知遇,于是把心中蕴藏的才智毫无保留地展现出来,总共上奏二百多次(或:共上奏章二百多件),无不恳切符合太宗的心意。因此拜授为尚书右丞,兼谏议大夫。皇帝身边的人有诋毁魏征庇护偏袒亲戚,皇帝派温彦博调查,结果没有这回事。温彦博说:“魏征作为人臣,不能注意行迹,远避嫌疑,而遭流言诽谤,也应该斥责。”皇帝让温彦博去责备魏征。魏征进见皇帝,谢罪说:“臣听说君臣同心,这叫做一体,岂有丢弃至公国事,而只注意个人行迹的?如果上下都走这条路,那么国家的兴衰就很难预知了!”皇帝很惊惧,说:“我明白了。”郑仁基的亲生女儿美貌多才,长孙皇后建议聘为充华,册封书已准备好。有人说郑氏已许配他人了。魏征劝谏说:“陛下身处台榭之中,就想着百姓要有房屋住;享用着美味佳肴,就想着百姓要有饱饭吃;环顾后宫嫔妃,就想着百姓要有妻室。如今郑氏已订立婚约,陛下却聘娶她,这哪是为人父母的做法!”皇帝痛感内疚,立即下诏停止册封。七年,魏征任侍中。尚书省有些久拖不决的案件,(皇上)下诏叫魏征去裁决。魏征平时不熟悉法律,只知道大概,凭着情理来处理(凭着原则照实处理),人人心悦诚服。进授光禄大夫、郑国公。因身体多病,辞谢官职,皇帝不许。于是拜授特进,主持门下省政务,下诏叫他对朝章国典,要参议得失,他的俸禄赏赐、封国官吏、防阁一律与职事官相同。十七年,病重,皇帝亲自去探望,屏退左右,和魏征说了一天的话才回宫。等到魏征去世,太宗亲临哭吊,为他悲痛,停止朝会五天。赐谥号文贞,让魏征陪葬昭陵。

9. A

【解析】“写出了……词人悠闲自在的生活”错,“屋居终日似乘船”一句写出了词人逼仄的居住环境,反映了他糟糕的生活环境。

10.(每点3分,共6分)

①“莫笑”三句写词人虽然年老,但仍将黄菊插在头上,表现了词人不从流俗、洒脱自适、不服老的形象。

②“戏马台”三句写词人要直追两谢之风流,要在重阳节骑马射箭、创作诗词,表现了词人强烈自信和气度豪迈的形象。

11.(每空1分,共14分)

(1)后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也

(2)以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也

(3)文质彬彬,然后君子

(4)敏于事而慎于言,就有道而正焉

(5)一日克己复礼,天下归仁焉

(6)士不可以不弘毅,任重而道远

(7)见贤思齐焉,见不贤而内自省也

12. D

【解析】第一空:“稍纵即逝”,稍微一放松就消失了,形容时间或机会等很容易过去,强调主观或抽象因素。“转瞬即逝”,形容很快就会失去或消失,突出客观。语境中用来形容、陈述烟花,突出客观,不能搭配“稍纵即逝”,适合用“转瞬即逝”。

第二空:“响遏行云”的意思是声音高入云霄,把浮动着的云彩也止住了,形容歌声嘹亮。“响彻云霄”指响声直达高空,形容声音十分嘹亮。此处是说竹子炸裂的声音,应选“响彻云霄”。

第三空:“不谋而合”指没有事先商量而彼此见解或行动完全一致。“不约而同”指没有事先商量而彼此见解或行动一致。“不谋而合”可作谓语,“不约而同”多作状语,后面加具体做法。这里强调的是见解一致,故用“不谋而合”。

第四空:“管中窥豹”,比喻只看到事物的一部分,指所见不全面或略有所得。“见微知著”,见到事情的苗头,就能知道它的实质和发展趋势。语境中烟花让我们“触摸到了一个都市、一个国家文明进步的尺度”,应该用“见微知著”。

13. B

【解析】括号后一句的主语“它”指的应是“爆祭”,由此推断前一句主语为“爆祭”,所以排除AC;D项将谈论的重点放在了“爆祭”上,与前文“虽然烟火在天空……”衔接不畅,排除。

14. D

【解析】文中画横线的句子有多处语病:

一是成分残缺,“正因为现代科技的支持,使得烟火……”缺少主语,把“因为”改为“是”;

二是不合逻辑,“将……转化为”不合逻辑,“视觉盛宴”指的是“烟火”自身,把“将”改为“由”;

三是中途易辙,“使烟火起到了教化作用”中途易辙,删掉“使烟火”。

15.略

同课章节目录