历史统编版(2019)选择性必修1第11课中国古代的民族关系与对外交往(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)选择性必修1第11课中国古代的民族关系与对外交往(共26张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-10 12:27:43 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

课程标准:了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

秦汉时期的民族关系

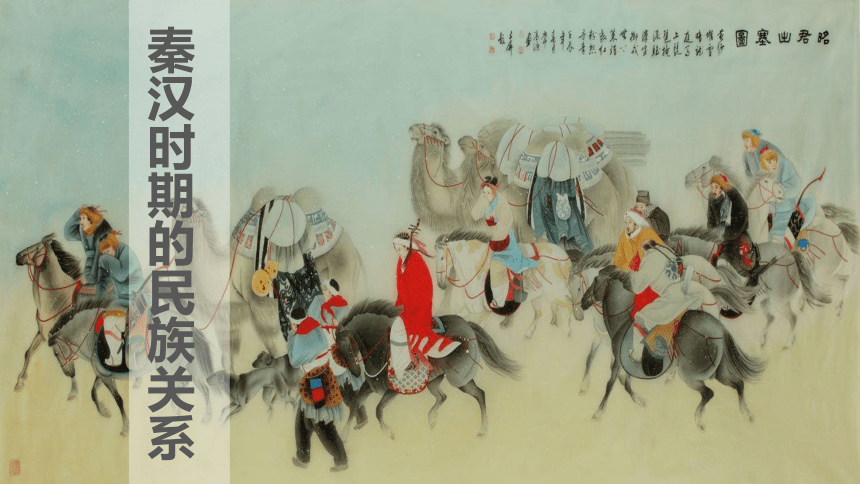

秦朝 汉朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 北方

南方 ——

行政措施 东北 ——

西北 ——

南方 ——

其他措施

典客、典属国

北逐匈奴

南抚夷越

今两广地区设三郡

筑长城

大鸿胪

汉武帝时,卫青、霍去病北击

匈奴;东汉窦宪北击匈奴

设河西四郡;设西域都护府

乌桓校尉

汉初和亲;向北方移民屯田;

在西域设置田官

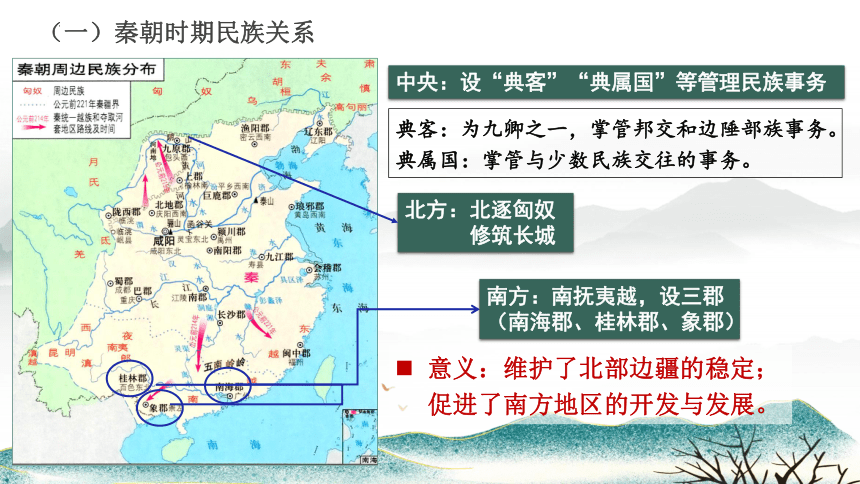

中央:设“典客”“典属国”等管理民族事务

北方:北逐匈奴

修筑长城

南方:南抚夷越,设三郡(南海郡、桂林郡、象郡)

典客:为九卿之一,掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务。

意义:维护了北部边疆的稳定;促进了南方地区的开发与发展。

(一)秦朝时期民族关系

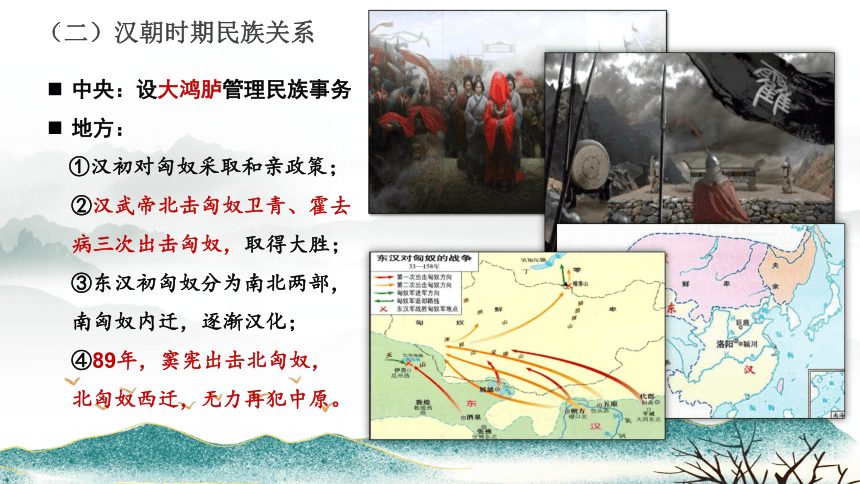

(二)汉朝时期民族关系

中央:设大鸿胪管理民族事务

地方:

①汉初对匈奴采取和亲政策;

②汉武帝北击匈奴卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;

③东汉初匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化;

④89年,窦宪出击北匈奴,北匈奴西迁,无力再犯中原。

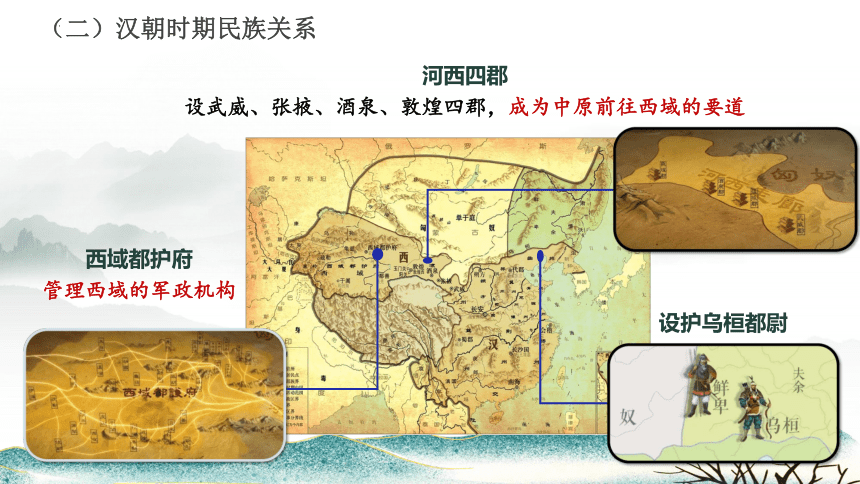

河西四郡

设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,成为中原前往西域的要道

西域都护府

管理西域的军政机构

设护乌桓都尉

(二)汉朝时期民族关系

1.秦汉时期

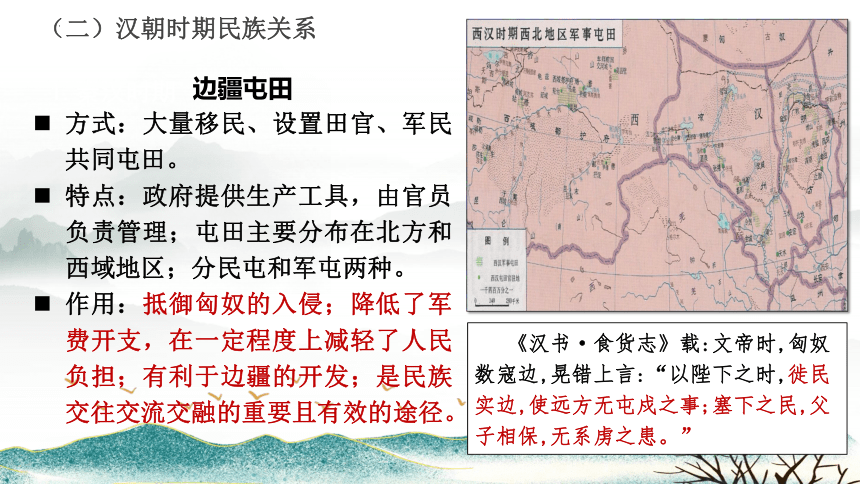

《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

边疆屯田

方式:大量移民、设置田官、军民共同屯田。

特点:政府提供生产工具,由官员负责管理;屯田主要分布在北方和西域地区;分民屯和军屯两种。

作用:抵御匈奴的入侵;降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担;有利于边疆的开发;是民族交往交流交融的重要且有效的途径。

(二)汉朝时期民族关系

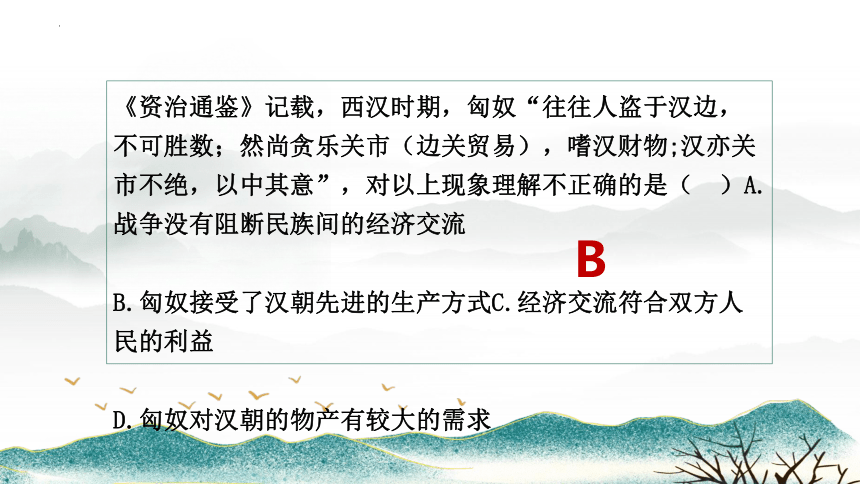

《资治通鉴》记载,西汉时期,匈奴“往往人盗于汉边,不可胜数;然尚贪乐关市(边关贸易),嗜汉财物;汉亦关市不绝,以中其意”,对以上现象理解不正确的是( )A.战争没有阻断民族间的经济交流

B.匈奴接受了汉朝先进的生产方式C.经济交流符合双方人民的利益

D.匈奴对汉朝的物产有较大的需求

B

隋唐至两宋时期民族关系

隋朝 唐朝 宋朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 东北 ——

北方

西北

南方

行政措施 东北 ——

北方

西北

南方

其他措施

礼部、鸿胪寺

韦洸入广州

加强与流求接触

安西、北庭都护府

安北、单于都护府

安东都护府

安南都护府

突厥、土谷浑、党项等归附

与边疆地方政权保持密切联系;与吐蕃和亲、会盟;册封南诏王

与辽、夏、金长期并立

交往交流交融从未中断

推行郡县制,民族豪酋大姓任郡守、县令

谯国夫人

2.隋唐至两宋时期

中央机构

礼部:礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

鸿胪寺:负责宾客接待礼仪。

《礼宾图》(局部)

鸿胪寺官员

东罗马使节

高丽使节

东北少数民族使节

(一)隋朝时期的民族关系

◎冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

1

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附

战争

2

加强了对岭南地区各族治理,如册封百越首领冼夫人为谯国夫人

行册封

3

加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求

联系

4

边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族豪酋大姓任郡守、县令

设机构

(一)隋朝时期的民族关系

唐人陈陶《陇西行》诗有“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”之语。

1、唐朝政府与边疆各族保持着密切联系

西北:各族称唐太宗为“天可汗”

西南:文成、金城公主入藏,

唐蕃会盟

南方:南诏王经唐朝加封

唐朝前期边疆各族分布形势图

(二)唐朝时期的民族关系

北方

安北、单于都护府

西北

安西、北庭都护府

东北

安东都护府

南方

安南都护府

(二)唐朝时期的民族关系

2、唐朝的边疆管理机构:大都护府、都督府、羁縻州。

加强了中央集权,扩大了统治范围;稳定了边疆;促进了民族融合和经济文化交流。

宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

少数民族政权吸收中原王朝的政治制度、治理经验和文化,民族间经济文化交流频繁。

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

各族交往交流交融从未中断

(三)两宋时期的民族关系

中央——礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

(二)明朝的民族关系

修筑明长城防范蒙古,布置军镇。开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

设都司、卫、所,管理女真。

设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫。

设土司

敕封西藏僧侣领袖,建立羁縻性质的都司机构。通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

元明清时期的民族关系

西藏

设宣政院,对西藏地方实行有效行政管理

台湾

设澎湖巡检司

云南

东北

设行省

征发赋役

◎忽必烈与八思巴

1247年,吐蕃宗教首领、藏传佛教高僧萨班蒙古皇子阔端在凉州会谈,就吐蕃地区归附蒙古政权达成协议。这是西藏纳入中国版图的开端。

(一)元朝的民族关系

完成统一,行汉法;不同民族,差别对待,实行四等人制。

(二)明朝的民族关系

中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制。

平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归

在青海设西宁办事大臣、在西藏设驻藏大臣;册封五世达赖为“达赖喇嘛”;册封五世班禅为“班禅额尔德尼”。

“改土归流”

(2020.7·浙江高考·8)史载,康熙帝北巡,行至华北平原与内蒙古草原接壤地带,发现一片水草丰美、林术(木)葱郁、动物繁多的地方,出于“肄武”与“定边”的考虑,令人“前往相度地势,酌设围场”,划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑。结合史实判断,该“围场”具备了下列项中哪些功能?( )

①避暑 ②练兵 ③围猎 ④处理民族事务

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

D

下列各组史实中,能够体现中央政府尊重少数民族文化、“因俗而治”的是( )

①唐朝在东突厥故地设立都督府

②明朝在西南实施“改土归流”

③明朝在西藏建立僧官制度

④清康熙帝平定“三藩之乱”

A.①③ B.②④ C.①③④ D.②③④

A

5.明清时期

朝代 措施 趋势

秦汉 设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

统一的多民族国家不断巩固发展

三国两晋 南北朝 少数民族内迁、通婚杂居等

隋唐至 两宋 设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等

元明清 时期 设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

【知识归纳】概括中国古代各民族交往交流交融的方式

在几千年的共同交往中,各民族之间不断的沟通交流和交往,在长期的交流中不断交融,逐渐形成中华民族。

清·万国来朝图轴局部

中国古代的对外交往

元

朝

两

宋

隋

唐

明清

秦汉

陆路:经河西走廊向中亚、西亚延伸;甘英出使大秦。

海路:最远可以航行到印度南部;东汉时,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀金印。

陆路:与西域商路畅通;隋朝裴矩驻张掖掌通商事务;唐朝与大食国接触。

海路:隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国;日本向唐朝派遣唐使。

陆路:北方陆路交通阻隔

海路:恢复由广州到阿拉伯的旧路。开辟由明州到日本和朝鲜半岛的航路,泉州成为重要的对外贸易港。

概况:元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。

代表:《马可·波罗行纪》

概况:朝贡体制和朝贡贸易体系,民间贸易和走私贸易也屡禁不绝;中俄订立《尼布楚条约》;英国马戛尔尼使团来到中国。

含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

形式:有“朝贡"与“回赐”。

历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

特点:以中华为中心的区域性国际体系;包含政治经济和文化的多重制度性联系;具有等级色彩;崇尚睦邻友好,文武并用,厚往薄来;持续时间长;以儒家思想为外交的基本原则;缺乏正式的外交机构。

朝贡贸易

课 堂 小 结

民族关系

对外交往

中国古代的民族关系与对外交往

秦汉时期——统一多民族国家的开始

隋唐至两宋——统一多民族国家的发展

元明清时期——统一多民族国家的巩固,

民族格局逐渐稳定

明清时期——维护朝贡体制,开始闭关锁国

秦汉时期——陆路、海上丝绸之路

隋唐时期——国家先进、交通发达,形成中华文明圈

两宋时期——海路发达,对外贸易兴盛

元朝时期——道路通畅;马可·波罗来华

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

课程标准:了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

秦汉时期的民族关系

秦朝 汉朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 北方

南方 ——

行政措施 东北 ——

西北 ——

南方 ——

其他措施

典客、典属国

北逐匈奴

南抚夷越

今两广地区设三郡

筑长城

大鸿胪

汉武帝时,卫青、霍去病北击

匈奴;东汉窦宪北击匈奴

设河西四郡;设西域都护府

乌桓校尉

汉初和亲;向北方移民屯田;

在西域设置田官

中央:设“典客”“典属国”等管理民族事务

北方:北逐匈奴

修筑长城

南方:南抚夷越,设三郡(南海郡、桂林郡、象郡)

典客:为九卿之一,掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务。

意义:维护了北部边疆的稳定;促进了南方地区的开发与发展。

(一)秦朝时期民族关系

(二)汉朝时期民族关系

中央:设大鸿胪管理民族事务

地方:

①汉初对匈奴采取和亲政策;

②汉武帝北击匈奴卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;

③东汉初匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化;

④89年,窦宪出击北匈奴,北匈奴西迁,无力再犯中原。

河西四郡

设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,成为中原前往西域的要道

西域都护府

管理西域的军政机构

设护乌桓都尉

(二)汉朝时期民族关系

1.秦汉时期

《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

边疆屯田

方式:大量移民、设置田官、军民共同屯田。

特点:政府提供生产工具,由官员负责管理;屯田主要分布在北方和西域地区;分民屯和军屯两种。

作用:抵御匈奴的入侵;降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担;有利于边疆的开发;是民族交往交流交融的重要且有效的途径。

(二)汉朝时期民族关系

《资治通鉴》记载,西汉时期,匈奴“往往人盗于汉边,不可胜数;然尚贪乐关市(边关贸易),嗜汉财物;汉亦关市不绝,以中其意”,对以上现象理解不正确的是( )A.战争没有阻断民族间的经济交流

B.匈奴接受了汉朝先进的生产方式C.经济交流符合双方人民的利益

D.匈奴对汉朝的物产有较大的需求

B

隋唐至两宋时期民族关系

隋朝 唐朝 宋朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 东北 ——

北方

西北

南方

行政措施 东北 ——

北方

西北

南方

其他措施

礼部、鸿胪寺

韦洸入广州

加强与流求接触

安西、北庭都护府

安北、单于都护府

安东都护府

安南都护府

突厥、土谷浑、党项等归附

与边疆地方政权保持密切联系;与吐蕃和亲、会盟;册封南诏王

与辽、夏、金长期并立

交往交流交融从未中断

推行郡县制,民族豪酋大姓任郡守、县令

谯国夫人

2.隋唐至两宋时期

中央机构

礼部:礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

鸿胪寺:负责宾客接待礼仪。

《礼宾图》(局部)

鸿胪寺官员

东罗马使节

高丽使节

东北少数民族使节

(一)隋朝时期的民族关系

◎冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

1

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附

战争

2

加强了对岭南地区各族治理,如册封百越首领冼夫人为谯国夫人

行册封

3

加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求

联系

4

边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族豪酋大姓任郡守、县令

设机构

(一)隋朝时期的民族关系

唐人陈陶《陇西行》诗有“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”之语。

1、唐朝政府与边疆各族保持着密切联系

西北:各族称唐太宗为“天可汗”

西南:文成、金城公主入藏,

唐蕃会盟

南方:南诏王经唐朝加封

唐朝前期边疆各族分布形势图

(二)唐朝时期的民族关系

北方

安北、单于都护府

西北

安西、北庭都护府

东北

安东都护府

南方

安南都护府

(二)唐朝时期的民族关系

2、唐朝的边疆管理机构:大都护府、都督府、羁縻州。

加强了中央集权,扩大了统治范围;稳定了边疆;促进了民族融合和经济文化交流。

宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

少数民族政权吸收中原王朝的政治制度、治理经验和文化,民族间经济文化交流频繁。

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

各族交往交流交融从未中断

(三)两宋时期的民族关系

中央——礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

(二)明朝的民族关系

修筑明长城防范蒙古,布置军镇。开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

设都司、卫、所,管理女真。

设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫。

设土司

敕封西藏僧侣领袖,建立羁縻性质的都司机构。通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

元明清时期的民族关系

西藏

设宣政院,对西藏地方实行有效行政管理

台湾

设澎湖巡检司

云南

东北

设行省

征发赋役

◎忽必烈与八思巴

1247年,吐蕃宗教首领、藏传佛教高僧萨班蒙古皇子阔端在凉州会谈,就吐蕃地区归附蒙古政权达成协议。这是西藏纳入中国版图的开端。

(一)元朝的民族关系

完成统一,行汉法;不同民族,差别对待,实行四等人制。

(二)明朝的民族关系

中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制。

平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归

在青海设西宁办事大臣、在西藏设驻藏大臣;册封五世达赖为“达赖喇嘛”;册封五世班禅为“班禅额尔德尼”。

“改土归流”

(2020.7·浙江高考·8)史载,康熙帝北巡,行至华北平原与内蒙古草原接壤地带,发现一片水草丰美、林术(木)葱郁、动物繁多的地方,出于“肄武”与“定边”的考虑,令人“前往相度地势,酌设围场”,划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑。结合史实判断,该“围场”具备了下列项中哪些功能?( )

①避暑 ②练兵 ③围猎 ④处理民族事务

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

D

下列各组史实中,能够体现中央政府尊重少数民族文化、“因俗而治”的是( )

①唐朝在东突厥故地设立都督府

②明朝在西南实施“改土归流”

③明朝在西藏建立僧官制度

④清康熙帝平定“三藩之乱”

A.①③ B.②④ C.①③④ D.②③④

A

5.明清时期

朝代 措施 趋势

秦汉 设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

统一的多民族国家不断巩固发展

三国两晋 南北朝 少数民族内迁、通婚杂居等

隋唐至 两宋 设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等

元明清 时期 设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

【知识归纳】概括中国古代各民族交往交流交融的方式

在几千年的共同交往中,各民族之间不断的沟通交流和交往,在长期的交流中不断交融,逐渐形成中华民族。

清·万国来朝图轴局部

中国古代的对外交往

元

朝

两

宋

隋

唐

明清

秦汉

陆路:经河西走廊向中亚、西亚延伸;甘英出使大秦。

海路:最远可以航行到印度南部;东汉时,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀金印。

陆路:与西域商路畅通;隋朝裴矩驻张掖掌通商事务;唐朝与大食国接触。

海路:隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国;日本向唐朝派遣唐使。

陆路:北方陆路交通阻隔

海路:恢复由广州到阿拉伯的旧路。开辟由明州到日本和朝鲜半岛的航路,泉州成为重要的对外贸易港。

概况:元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。

代表:《马可·波罗行纪》

概况:朝贡体制和朝贡贸易体系,民间贸易和走私贸易也屡禁不绝;中俄订立《尼布楚条约》;英国马戛尔尼使团来到中国。

含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

形式:有“朝贡"与“回赐”。

历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

特点:以中华为中心的区域性国际体系;包含政治经济和文化的多重制度性联系;具有等级色彩;崇尚睦邻友好,文武并用,厚往薄来;持续时间长;以儒家思想为外交的基本原则;缺乏正式的外交机构。

朝贡贸易

课 堂 小 结

民族关系

对外交往

中国古代的民族关系与对外交往

秦汉时期——统一多民族国家的开始

隋唐至两宋——统一多民族国家的发展

元明清时期——统一多民族国家的巩固,

民族格局逐渐稳定

明清时期——维护朝贡体制,开始闭关锁国

秦汉时期——陆路、海上丝绸之路

隋唐时期——国家先进、交通发达,形成中华文明圈

两宋时期——海路发达,对外贸易兴盛

元朝时期——道路通畅;马可·波罗来华

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理