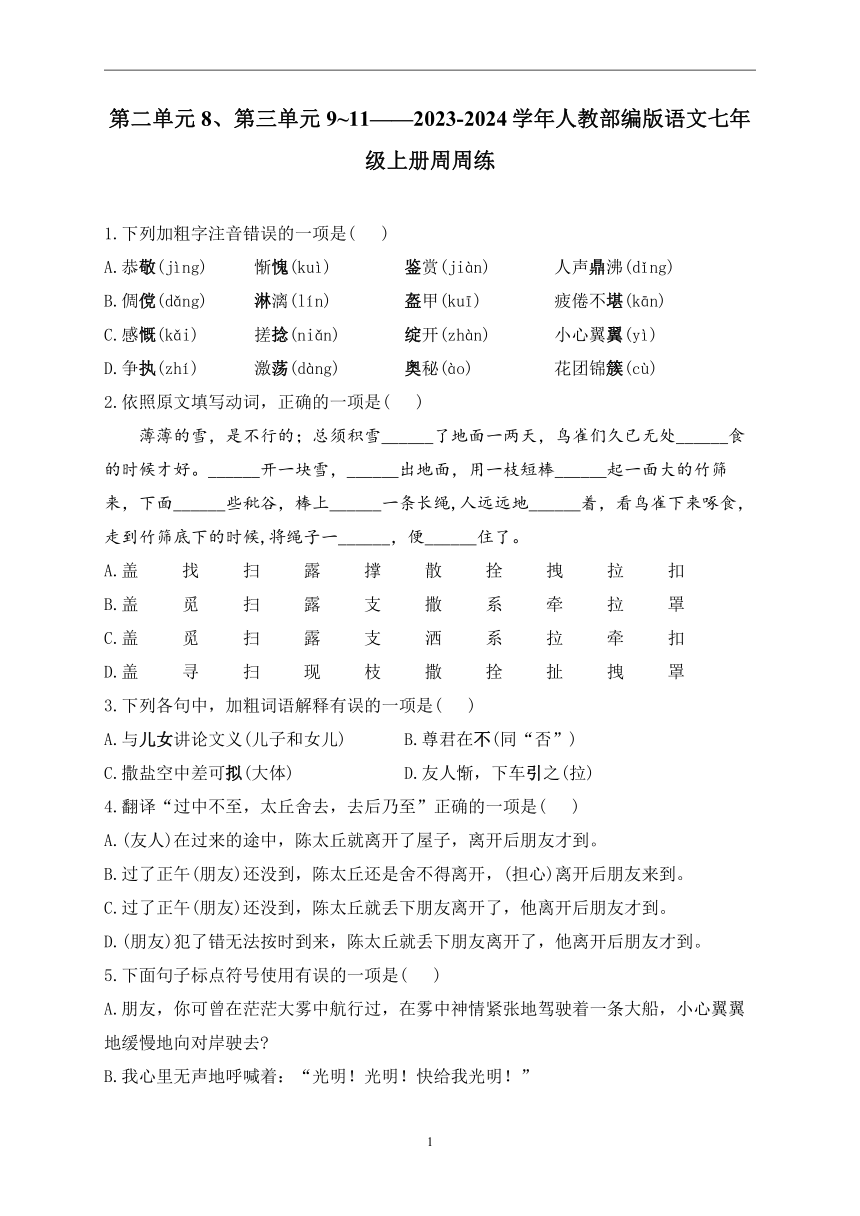

2023-2024学年人教部编版语文七年级上册第二单元 8、第三单元 9~11周周练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年人教部编版语文七年级上册第二单元 8、第三单元 9~11周周练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-10 19:40:23 | ||

图片预览

文档简介

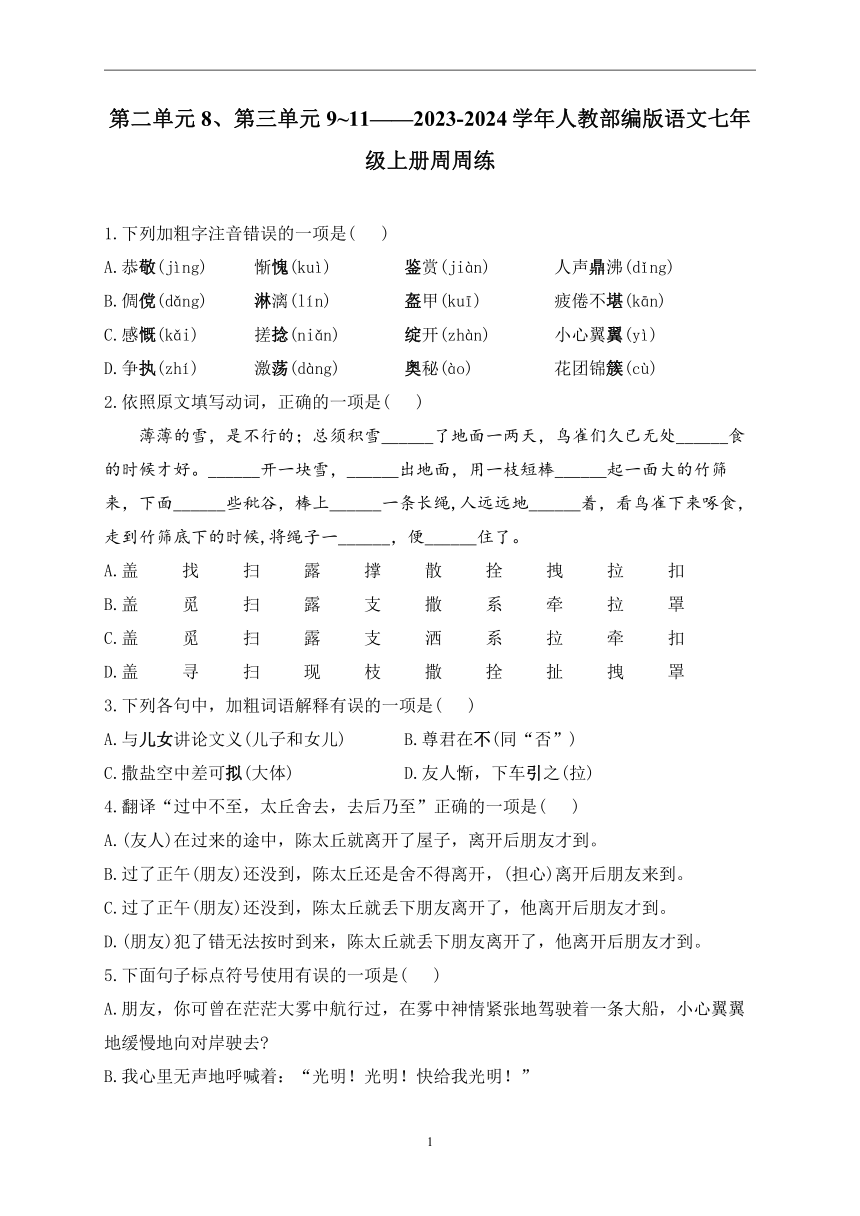

第二单元 8、第三单元 9~11——2023-2024学年人教部编版语文七年级上册周周练

1.下列加粗字注音错误的一项是( )

A.恭敬(jìng) 惭愧(kuì) 鉴赏(jiàn) 人声鼎沸(dǐng)

B.倜傥(dǎng) 淋漓(lín) 盔甲(kuī) 疲倦不堪(kān)

C.感慨(kǎi) 搓捻(niǎn) 绽开(zhàn) 小心翼翼(yì)

D.争执(zhí) 激荡(dàng) 奥秘(ào) 花团锦簇(cù)

2.依照原文填写动词,正确的一项是( )

薄薄的雪,是不行的;总须积雪______了地面一两天,鸟雀们久已无处______食的时候才好。______开一块雪,______出地面,用一枝短棒______起一面大的竹筛来,下面______些秕谷,棒上______一条长绳,人远远地______着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一______,便______住了。

A.盖 找 扫 露 撑 散 拴 拽 拉 扣

B.盖 觅 扫 露 支 撒 系 牵 拉 罩

C.盖 觅 扫 露 支 洒 系 拉 牵 扣

D.盖 寻 扫 现 枝 撒 拴 扯 拽 罩

3.下列各句中,加粗词语解释有误的一项是( )

A.与儿女讲论文义(儿子和女儿) B.尊君在不(同“否”)

C.撒盐空中差可拟(大体) D.友人惭,下车引之(拉)

4.翻译“过中不至,太丘舍去,去后乃至”正确的一项是( )

A.(友人)在过来的途中,陈太丘就离开了屋子,离开后朋友才到。

B.过了正午(朋友)还没到,陈太丘还是舍不得离开,(担心)离开后朋友来到。

C.过了正午(朋友)还没到,陈太丘就丢下朋友离开了,他离开后朋友才到。

D.(朋友)犯了错无法按时到来,陈太丘就丢下朋友离开了,他离开后朋友才到。

5.下面句子标点符号使用有误的一项是( )

A.朋友,你可曾在茫茫大雾中航行过,在雾中神情紧张地驾驶着一条大船,小心翼翼地缓慢地向对岸驶去

B.我心里无声地呼喊着:“光明!光明!快给我光明!”

C.她就是那个来对我启示世间的真理、给我深切的爱的人——安妮·莎莉文老师。

D.那一天,我学会了不少词,譬如“父亲”,“母亲”,“妹妹”,“老师”等。

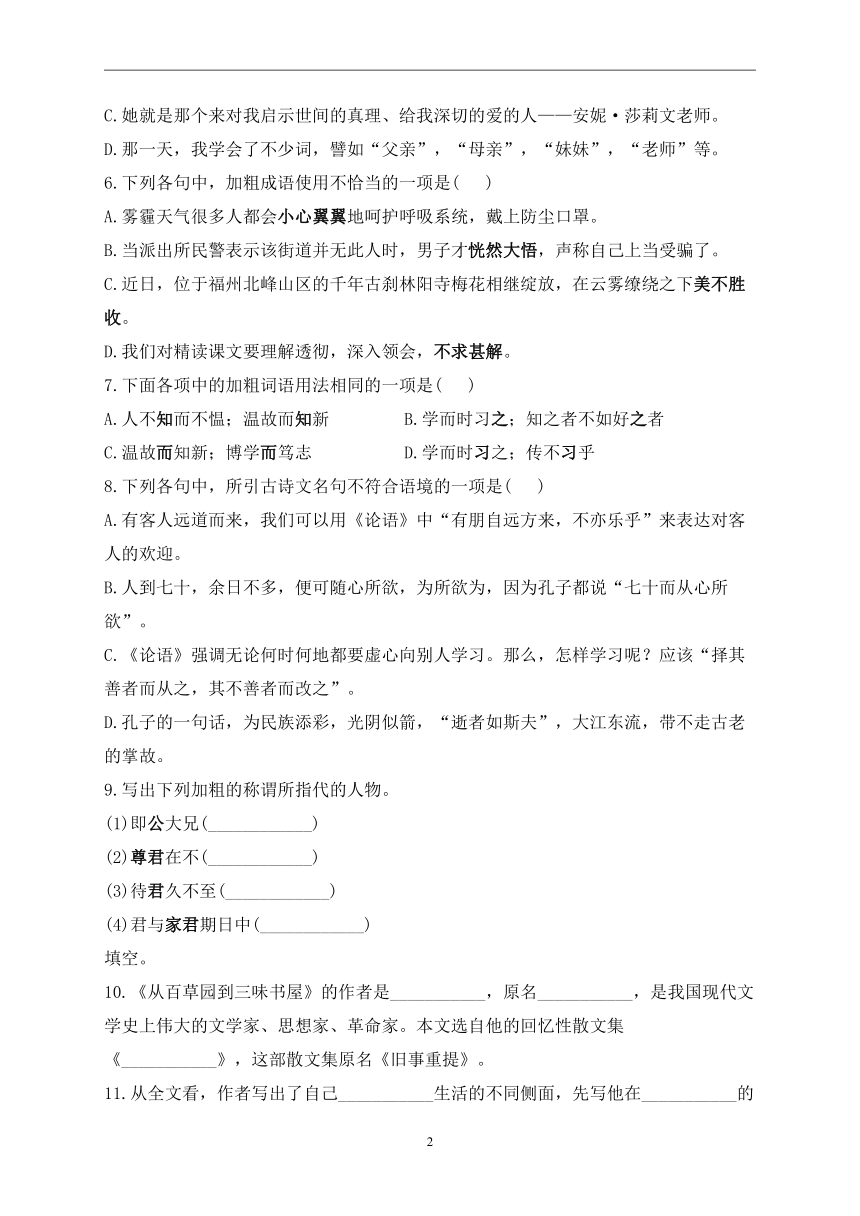

6.下列各句中,加粗成语使用不恰当的一项是( )

A.雾霾天气很多人都会小心翼翼地呵护呼吸系统,戴上防尘口罩。

B.当派出所民警表示该街道并无此人时,男子才恍然大悟,声称自己上当受骗了。

C.近日,位于福州北峰山区的千年古刹林阳寺梅花相继绽放,在云雾缭绕之下美不胜收。

D.我们对精读课文要理解透彻,深入领会,不求甚解。

7.下面各项中的加粗词语用法相同的一项是( )

A.人不知而不愠;温故而知新 B.学而时习之;知之者不如好之者

C.温故而知新;博学而笃志 D.学而时习之;传不习乎

8.下列各句中,所引古诗文名句不符合语境的一项是( )

A.有客人远道而来,我们可以用《论语》中“有朋自远方来,不亦乐乎”来表达对客人的欢迎。

B.人到七十,余日不多,便可随心所欲,为所欲为,因为孔子都说“七十而从心所欲”。

C.《论语》强调无论何时何地都要虚心向别人学习。那么,怎样学习呢?应该“择其善者而从之,其不善者而改之”。

D.孔子的一句话,为民族添彩,光阴似箭,“逝者如斯夫”,大江东流,带不走古老的掌故。

9.写出下列加粗的称谓所指代的人物。

(1)即公大兄(____________)

(2)尊君在不(____________)

(3)待君久不至(____________)

(4)君与家君期日中(____________)

填空。

10.《从百草园到三味书屋》的作者是___________,原名___________,是我国现代文学史上伟大的文学家、思想家、革命家。本文选自他的回忆性散文集《___________》,这部散文集原名《旧事重提》。

11.从全文看,作者写出了自己___________生活的不同侧面,先写他在___________的生活,再写他在___________的生活,正好扣题。“从……到……”的题目形式,表明了文章是按照___________顺序来写的。

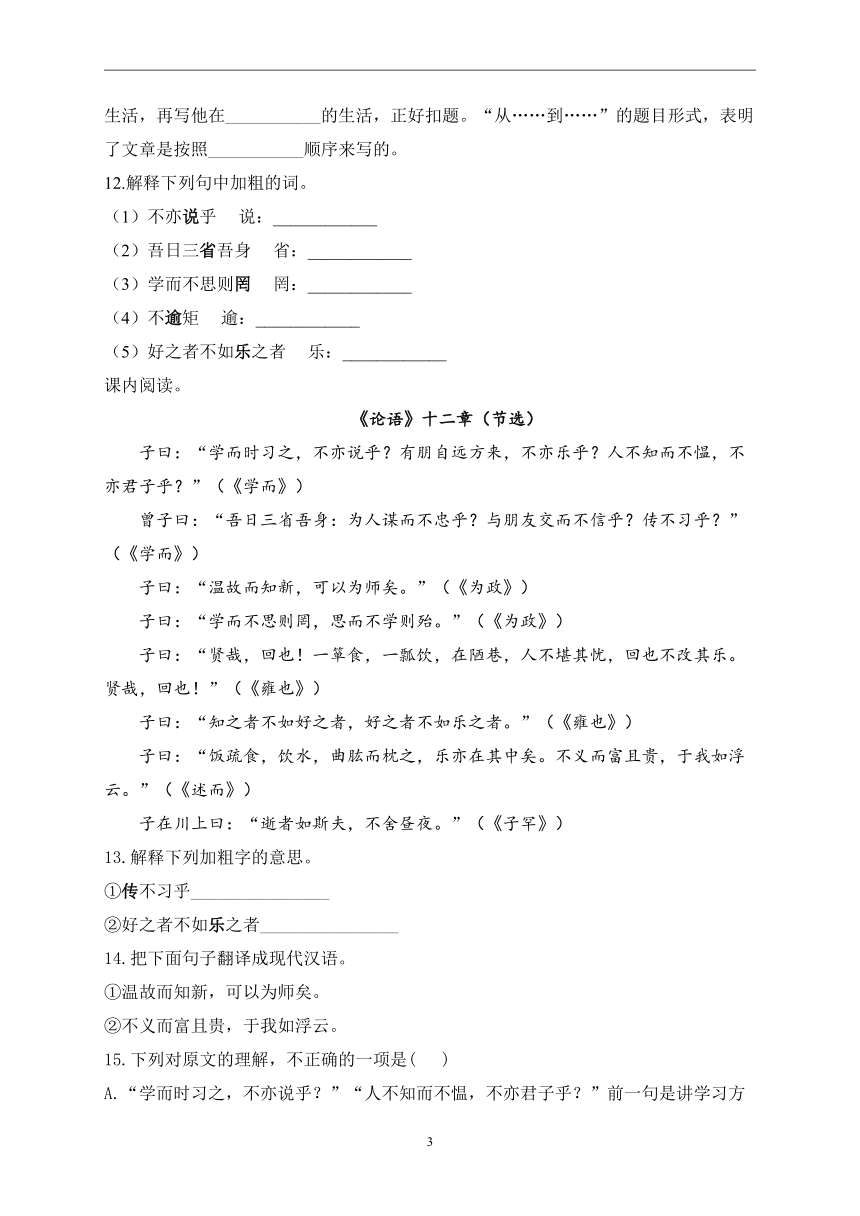

12.解释下列句中加粗的词。

(1)不亦说乎 说:____________

(2)吾日三省吾身 省:____________

(3)学而不思则罔 罔:____________

(4)不逾矩 逾:____________

(5)好之者不如乐之者 乐:____________

课内阅读。

《论语》十二章(节选)

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

13.解释下列加粗字的意思。

①传不习乎________________

②好之者不如乐之者________________

14.把下面句子翻译成现代汉语。

①温故而知新,可以为师矣。

②不义而富且贵,于我如浮云。

15.下列对原文的理解,不正确的一项是( )

A.“学而时习之,不亦说乎?”“人不知而不愠,不亦君子乎?”前一句是讲学习方法,后一句是讲学习的乐趣。

B.“学而不思则罔,思而不学则殆”阐述了学习与思考的辩证关系,认为二者不可偏废。

C.“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”反复赞叹“贤哉,回也”,高度赞扬了颜回安贫乐道的高贵品质。

D.“逝者如斯夫,不舍昼夜”是对时光流逝的慨叹,有劝人珍惜时光的意思。

阅读下面的文字,回答问题。

花园

汪曾祺

①我的脸上若有从童年带来的红色,它的来源是那座花园。“巴根草,绿茵茵,唱个唱,把狗听。”每个小孩子都这么唱过吧。有时甚么也不做,我躺着,用手指绕住它的根,用一种不露锋芒的力量拉,听顽强的根胡一处一处断。这种声音只有拔草的人自己才能听得。当然我嘴里是含着一根草了。草根的甜味和它的似有若无的水红色是一种自然的巧合。

②草被压倒了。有时我的头动一动,倒下的草又慢慢站起来。我静静地注视它,很久很久,看它的努力快要成功时,又把头枕上去,嘴里叫一声“嗯”!有时,不在意,怜惜它的苦心,就算了。这种性格呀!那些草有时会吓我一跳的,它在我的耳根伸起腰来了,当我看天上的云。

③紫苏的叶子上的红色呵,暑假快过去了。

④蟋蟀已经变成大人玩意了。但是大人的兴趣在斗,而我们对于捉蟋蟀的兴趣恐怕要更大些。我看过一本秋虫谱,上面除了苏东坡米南宫,还有许多济颠和尚说的话,都神乎其神的不大好懂。捉到一个蟋蟀,我不能看出它颈子上的细毛是瓦青还是朱砂,它的牙是米牙还是菜牙,但我仍然是那么欢喜。听,哪里?这儿是的,这儿了!用草掏,手扒,水灌,嚯,蹦出来了。顾不得萝萝藤拉了手,扑,追着扑。有时正在外面玩得很好,忽然想起我的蟋蟀还没喂呐,于是赶紧回家。我每吃一个梨,一段藕,吃石榴吃菱,都要分给它一点。正吃着晚饭,我的蟋蟀叫了。我会举着筷子听半天,听完了对父亲笑笑,得意极了。一捉蟋蟀,那就整个园子都得翻个身。我最怕翻出那种软软的鼻涕虫。可是堂弟有的是办法,撒一点盐,立刻它就化成一摊水了。

⑤我们那里有这么个风俗,谁拿着掐来的花在街上走,是可以抢的,表姐姐们每带了花回去,必是坐车。她们一来,都得上园里看看,有甚么花开得正好,有时竟是特地为花来的。掐花的自然又是我。我乐于干这项差事。爬在海棠树上,梅树上,碧桃树上,丁香树上,听她们在下面说:“这枝,唉,这枝这枝,再过来一点,弯过去的,喏,唉,对了对了!”冒一点险,用一点力,总给办到。有时我也贡献一点意见,以为某枝已经盛开,不两天就全落在台布上了,某枝花虽不多,样子却好。有时我陪花跟她们一道回去,路上看见有人看过这些花一眼,心里非常高兴。碰到熟人同学,路上也会分一点给她们。

⑥我爱逗弄含羞草。触遍所有叶子,看都合起来了,我自低头看我的书,偷眼瞧它一片片地开张了,再猝然又来一下。他们都说这是不好的,有甚么不好呢。

⑦四月二日。月光清极。夜气大凉。似乎该再写一段作为收尾,但又似无须了。便这样吧,日后再说。逝者如斯。

(选自《人间草木》,有删减)

16.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者在文中回忆了童年时捉蟋蟀、喂蟋蟀,院子里掐花、逗弄含羞草,听雨看猫等几件趣事。

B.第④段中“我”与父亲的交流场景,能使人感受到父子之间的默契及亲情,从侧面烘托出花园留给“我”的美好记忆。

C.作者通过对花园生活种种的回忆,表现了对花园的留恋及对童年生活的追忆。

D.文章语言文白如画,令人感到朴素而不刻板,自然本色,舒爽清新。

17.仿照示例,设计朗读卡。

【原文】听,哪里?这儿是的,这儿了!用草掏,手扒,水灌,嚯,蹦出来了。

【朗读设计】朗读时,“听,哪里”可以轻读,“这儿了”可以重读,读出“我”认真聆听的状态和发现蟋蟀时的惊喜;整句话可以用欢快的语气朗读,表现出“我”一心扑在游戏中的童真童趣。

【原文】这枝,唉,这枝这枝,再过来一点,弯过去的,喏,唉,对了对了!

【朗读设计】______________________________

(提示:可以从重音、语气等角度设计)

18.小明想建议教材编委将本文选入七年级上册第三单元,你觉得合适吗?请根据第三单元的单元导语和单元目录,并结合本文,说说自己的理由。

【单元导语】 本单元课文主要是写学习生活的,从中我们可以了解不同时代少年儿童的学习状况和成长经历,感受到永恒的童真、童趣、友谊和爱。这一切都值得即将告别童年的同学们好好体会、领悟。 …… 【单元目录】 9从百草园到三味书屋/鲁迅 10*再塑生命的人/海伦·凯勒 11《论语》十二章 ……

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题考查字音。B.倜傥(dǎng)——tǎng;故选B。

2.答案:B

解析:此题考查的是对课文原文掌握的程度,平时应多读课文,注意某些动词的使用,读熟了很好作答。空处依次应填入的动词是:盖、觅、扫、露、支、撒、系、牵、拉、罩,所以选B项。

3.答案:A

解析:本题考查文言词语理解。A.句意为:跟子侄辈的人讲解文章的义理。儿女:泛指小辈,包括侄儿和侄女。故选A。

4.答案:C

解析:本题考查文言句子的翻译。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范。注意重点词的解释:至,去,离开;舍,舍弃,抛弃;乃至,(友人)才到;句意为:过了正午(朋友)还没到,陈太丘不再等待就离开了,离开后朋友才到;故选C。

5.答案:D

解析:D.并列的词语之间应该用顿号。

6.答案:D

解析:D.不求甚解:意思是指只领会全文大意不在字句上过分追究。现多含贬义,形容用心不专。不合语境。故选D。

7.答案:D

解析:考查对文言词语中一词多义的理解。A.了解/得到;B.指学过的知识/指学问和事业;C.表承接/表并列;D.“习”均译为“复习”。

8.答案:B

解析:七十而从心所欲:到了七十岁的时候随心行事也可以不逾规矩了。并非“余日不多,便可随心所欲,为所欲为”。

9.答案:谢太傅;陈太丘;客人;陈太丘

解析:(1)联系前文“公大笑乐”中的“公”可知,此句中的“公”指的是谢太傅。(2)对他人父亲的尊称,指元方的父亲陈太丘。(3)对别人的尊称,句中指客人,也就是与父亲相约的友人。(4)对自己的父亲的尊称,指元方的父亲,也就是陈太丘。

10.答案:鲁迅;周树人;朝花夕拾

11.答案:童年;百草园;三味书屋;空间

解析:鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。《从百草园到三味书屋》是鲁迅于1926年写的一篇童年妙趣生活的回忆性散文,此文被收入散文集《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)。作者先写百草园,以“乐”为中心,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,其间穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,动静结合,详略得当,趣味无穷。再写三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚;作者并未将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。“从……到……”的题目形式,表明了文章是按照空间顺序(按事物的方位为序说明事物的)来写的。

12.答案:(1)同“悦”,愉快

(2)自我检查、反省

(3)迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

(4)越过

(5)以……为乐

解析:平时应加强对重点文言词语的积累,注意通假字“说”、“乐”的活用等文言现象。

13.答案:①传授,这里指老师传授的知识;②以……为快乐

14.答案:①温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

②用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。

15.答案:A

解析:“后一句是讲学习的乐趣”有误。“学而时习之,不亦说乎?”“人不知而不愠,不亦君子乎?”前一句是讲学习方法,后一句是讲道德修养。故选A。

16.答案:A

解析:根据第④段内容可概括出“我”捉蟋蟀、喂蟋蟀;根据⑤段内容可概括出“我”在园子里掐花;根据⑥段内容可概括出“我”逗弄含羞草。文章中没有“听雨看猫”情节。故选A。

17.答案:朗读时,“这枝”可以轻读,“这枝这枝”“再过来一点”“对了对了”可以重读,读出她们发现花枝时候的兴奋与欢快;整句话要用欢快的语气朗读,表现出掐花的喜悦和天真。

解析:根据例句的朗读设计格式,结合句子表现的具体内容和表达的情感,从重音、语气等角度设计。

18.答案:示例1:我觉得合适。课本第三单元主要是写学习生活的,展现不同时代少年儿童的学习状况和成长经历。《花园》一文主要记述“我”拔草、抓蟋蟀、掐花等童年乐事,突出“我”的童真与欢乐,符合单元学习目标,因此适合纳人课本。示例2:我觉得不合适。虽然《花园》这篇文章通过回忆童年生活,突出了童真和欢乐。但是《从百草园到三味书屋》也是回忆童年生活的文章,二者在题材上相似,而课本内容有限,因此不宜纳入课本。

解析:首先表态是否合适,如果认为合适,可从第三单元单元主题与本文主旨一致的角度分析;如果觉得不合适,则可以从第三单元里已经有《从百草园到三味书屋》这一与之题材类似的作品和课本内容有限的角度分析。说法有理有据即可。

2

1.下列加粗字注音错误的一项是( )

A.恭敬(jìng) 惭愧(kuì) 鉴赏(jiàn) 人声鼎沸(dǐng)

B.倜傥(dǎng) 淋漓(lín) 盔甲(kuī) 疲倦不堪(kān)

C.感慨(kǎi) 搓捻(niǎn) 绽开(zhàn) 小心翼翼(yì)

D.争执(zhí) 激荡(dàng) 奥秘(ào) 花团锦簇(cù)

2.依照原文填写动词,正确的一项是( )

薄薄的雪,是不行的;总须积雪______了地面一两天,鸟雀们久已无处______食的时候才好。______开一块雪,______出地面,用一枝短棒______起一面大的竹筛来,下面______些秕谷,棒上______一条长绳,人远远地______着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一______,便______住了。

A.盖 找 扫 露 撑 散 拴 拽 拉 扣

B.盖 觅 扫 露 支 撒 系 牵 拉 罩

C.盖 觅 扫 露 支 洒 系 拉 牵 扣

D.盖 寻 扫 现 枝 撒 拴 扯 拽 罩

3.下列各句中,加粗词语解释有误的一项是( )

A.与儿女讲论文义(儿子和女儿) B.尊君在不(同“否”)

C.撒盐空中差可拟(大体) D.友人惭,下车引之(拉)

4.翻译“过中不至,太丘舍去,去后乃至”正确的一项是( )

A.(友人)在过来的途中,陈太丘就离开了屋子,离开后朋友才到。

B.过了正午(朋友)还没到,陈太丘还是舍不得离开,(担心)离开后朋友来到。

C.过了正午(朋友)还没到,陈太丘就丢下朋友离开了,他离开后朋友才到。

D.(朋友)犯了错无法按时到来,陈太丘就丢下朋友离开了,他离开后朋友才到。

5.下面句子标点符号使用有误的一项是( )

A.朋友,你可曾在茫茫大雾中航行过,在雾中神情紧张地驾驶着一条大船,小心翼翼地缓慢地向对岸驶去

B.我心里无声地呼喊着:“光明!光明!快给我光明!”

C.她就是那个来对我启示世间的真理、给我深切的爱的人——安妮·莎莉文老师。

D.那一天,我学会了不少词,譬如“父亲”,“母亲”,“妹妹”,“老师”等。

6.下列各句中,加粗成语使用不恰当的一项是( )

A.雾霾天气很多人都会小心翼翼地呵护呼吸系统,戴上防尘口罩。

B.当派出所民警表示该街道并无此人时,男子才恍然大悟,声称自己上当受骗了。

C.近日,位于福州北峰山区的千年古刹林阳寺梅花相继绽放,在云雾缭绕之下美不胜收。

D.我们对精读课文要理解透彻,深入领会,不求甚解。

7.下面各项中的加粗词语用法相同的一项是( )

A.人不知而不愠;温故而知新 B.学而时习之;知之者不如好之者

C.温故而知新;博学而笃志 D.学而时习之;传不习乎

8.下列各句中,所引古诗文名句不符合语境的一项是( )

A.有客人远道而来,我们可以用《论语》中“有朋自远方来,不亦乐乎”来表达对客人的欢迎。

B.人到七十,余日不多,便可随心所欲,为所欲为,因为孔子都说“七十而从心所欲”。

C.《论语》强调无论何时何地都要虚心向别人学习。那么,怎样学习呢?应该“择其善者而从之,其不善者而改之”。

D.孔子的一句话,为民族添彩,光阴似箭,“逝者如斯夫”,大江东流,带不走古老的掌故。

9.写出下列加粗的称谓所指代的人物。

(1)即公大兄(____________)

(2)尊君在不(____________)

(3)待君久不至(____________)

(4)君与家君期日中(____________)

填空。

10.《从百草园到三味书屋》的作者是___________,原名___________,是我国现代文学史上伟大的文学家、思想家、革命家。本文选自他的回忆性散文集《___________》,这部散文集原名《旧事重提》。

11.从全文看,作者写出了自己___________生活的不同侧面,先写他在___________的生活,再写他在___________的生活,正好扣题。“从……到……”的题目形式,表明了文章是按照___________顺序来写的。

12.解释下列句中加粗的词。

(1)不亦说乎 说:____________

(2)吾日三省吾身 省:____________

(3)学而不思则罔 罔:____________

(4)不逾矩 逾:____________

(5)好之者不如乐之者 乐:____________

课内阅读。

《论语》十二章(节选)

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《为政》)

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《子罕》)

13.解释下列加粗字的意思。

①传不习乎________________

②好之者不如乐之者________________

14.把下面句子翻译成现代汉语。

①温故而知新,可以为师矣。

②不义而富且贵,于我如浮云。

15.下列对原文的理解,不正确的一项是( )

A.“学而时习之,不亦说乎?”“人不知而不愠,不亦君子乎?”前一句是讲学习方法,后一句是讲学习的乐趣。

B.“学而不思则罔,思而不学则殆”阐述了学习与思考的辩证关系,认为二者不可偏废。

C.“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”反复赞叹“贤哉,回也”,高度赞扬了颜回安贫乐道的高贵品质。

D.“逝者如斯夫,不舍昼夜”是对时光流逝的慨叹,有劝人珍惜时光的意思。

阅读下面的文字,回答问题。

花园

汪曾祺

①我的脸上若有从童年带来的红色,它的来源是那座花园。“巴根草,绿茵茵,唱个唱,把狗听。”每个小孩子都这么唱过吧。有时甚么也不做,我躺着,用手指绕住它的根,用一种不露锋芒的力量拉,听顽强的根胡一处一处断。这种声音只有拔草的人自己才能听得。当然我嘴里是含着一根草了。草根的甜味和它的似有若无的水红色是一种自然的巧合。

②草被压倒了。有时我的头动一动,倒下的草又慢慢站起来。我静静地注视它,很久很久,看它的努力快要成功时,又把头枕上去,嘴里叫一声“嗯”!有时,不在意,怜惜它的苦心,就算了。这种性格呀!那些草有时会吓我一跳的,它在我的耳根伸起腰来了,当我看天上的云。

③紫苏的叶子上的红色呵,暑假快过去了。

④蟋蟀已经变成大人玩意了。但是大人的兴趣在斗,而我们对于捉蟋蟀的兴趣恐怕要更大些。我看过一本秋虫谱,上面除了苏东坡米南宫,还有许多济颠和尚说的话,都神乎其神的不大好懂。捉到一个蟋蟀,我不能看出它颈子上的细毛是瓦青还是朱砂,它的牙是米牙还是菜牙,但我仍然是那么欢喜。听,哪里?这儿是的,这儿了!用草掏,手扒,水灌,嚯,蹦出来了。顾不得萝萝藤拉了手,扑,追着扑。有时正在外面玩得很好,忽然想起我的蟋蟀还没喂呐,于是赶紧回家。我每吃一个梨,一段藕,吃石榴吃菱,都要分给它一点。正吃着晚饭,我的蟋蟀叫了。我会举着筷子听半天,听完了对父亲笑笑,得意极了。一捉蟋蟀,那就整个园子都得翻个身。我最怕翻出那种软软的鼻涕虫。可是堂弟有的是办法,撒一点盐,立刻它就化成一摊水了。

⑤我们那里有这么个风俗,谁拿着掐来的花在街上走,是可以抢的,表姐姐们每带了花回去,必是坐车。她们一来,都得上园里看看,有甚么花开得正好,有时竟是特地为花来的。掐花的自然又是我。我乐于干这项差事。爬在海棠树上,梅树上,碧桃树上,丁香树上,听她们在下面说:“这枝,唉,这枝这枝,再过来一点,弯过去的,喏,唉,对了对了!”冒一点险,用一点力,总给办到。有时我也贡献一点意见,以为某枝已经盛开,不两天就全落在台布上了,某枝花虽不多,样子却好。有时我陪花跟她们一道回去,路上看见有人看过这些花一眼,心里非常高兴。碰到熟人同学,路上也会分一点给她们。

⑥我爱逗弄含羞草。触遍所有叶子,看都合起来了,我自低头看我的书,偷眼瞧它一片片地开张了,再猝然又来一下。他们都说这是不好的,有甚么不好呢。

⑦四月二日。月光清极。夜气大凉。似乎该再写一段作为收尾,但又似无须了。便这样吧,日后再说。逝者如斯。

(选自《人间草木》,有删减)

16.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者在文中回忆了童年时捉蟋蟀、喂蟋蟀,院子里掐花、逗弄含羞草,听雨看猫等几件趣事。

B.第④段中“我”与父亲的交流场景,能使人感受到父子之间的默契及亲情,从侧面烘托出花园留给“我”的美好记忆。

C.作者通过对花园生活种种的回忆,表现了对花园的留恋及对童年生活的追忆。

D.文章语言文白如画,令人感到朴素而不刻板,自然本色,舒爽清新。

17.仿照示例,设计朗读卡。

【原文】听,哪里?这儿是的,这儿了!用草掏,手扒,水灌,嚯,蹦出来了。

【朗读设计】朗读时,“听,哪里”可以轻读,“这儿了”可以重读,读出“我”认真聆听的状态和发现蟋蟀时的惊喜;整句话可以用欢快的语气朗读,表现出“我”一心扑在游戏中的童真童趣。

【原文】这枝,唉,这枝这枝,再过来一点,弯过去的,喏,唉,对了对了!

【朗读设计】______________________________

(提示:可以从重音、语气等角度设计)

18.小明想建议教材编委将本文选入七年级上册第三单元,你觉得合适吗?请根据第三单元的单元导语和单元目录,并结合本文,说说自己的理由。

【单元导语】 本单元课文主要是写学习生活的,从中我们可以了解不同时代少年儿童的学习状况和成长经历,感受到永恒的童真、童趣、友谊和爱。这一切都值得即将告别童年的同学们好好体会、领悟。 …… 【单元目录】 9从百草园到三味书屋/鲁迅 10*再塑生命的人/海伦·凯勒 11《论语》十二章 ……

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题考查字音。B.倜傥(dǎng)——tǎng;故选B。

2.答案:B

解析:此题考查的是对课文原文掌握的程度,平时应多读课文,注意某些动词的使用,读熟了很好作答。空处依次应填入的动词是:盖、觅、扫、露、支、撒、系、牵、拉、罩,所以选B项。

3.答案:A

解析:本题考查文言词语理解。A.句意为:跟子侄辈的人讲解文章的义理。儿女:泛指小辈,包括侄儿和侄女。故选A。

4.答案:C

解析:本题考查文言句子的翻译。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范。注意重点词的解释:至,去,离开;舍,舍弃,抛弃;乃至,(友人)才到;句意为:过了正午(朋友)还没到,陈太丘不再等待就离开了,离开后朋友才到;故选C。

5.答案:D

解析:D.并列的词语之间应该用顿号。

6.答案:D

解析:D.不求甚解:意思是指只领会全文大意不在字句上过分追究。现多含贬义,形容用心不专。不合语境。故选D。

7.答案:D

解析:考查对文言词语中一词多义的理解。A.了解/得到;B.指学过的知识/指学问和事业;C.表承接/表并列;D.“习”均译为“复习”。

8.答案:B

解析:七十而从心所欲:到了七十岁的时候随心行事也可以不逾规矩了。并非“余日不多,便可随心所欲,为所欲为”。

9.答案:谢太傅;陈太丘;客人;陈太丘

解析:(1)联系前文“公大笑乐”中的“公”可知,此句中的“公”指的是谢太傅。(2)对他人父亲的尊称,指元方的父亲陈太丘。(3)对别人的尊称,句中指客人,也就是与父亲相约的友人。(4)对自己的父亲的尊称,指元方的父亲,也就是陈太丘。

10.答案:鲁迅;周树人;朝花夕拾

11.答案:童年;百草园;三味书屋;空间

解析:鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。《从百草园到三味书屋》是鲁迅于1926年写的一篇童年妙趣生活的回忆性散文,此文被收入散文集《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)。作者先写百草园,以“乐”为中心,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,其间穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,动静结合,详略得当,趣味无穷。再写三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚;作者并未将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。“从……到……”的题目形式,表明了文章是按照空间顺序(按事物的方位为序说明事物的)来写的。

12.答案:(1)同“悦”,愉快

(2)自我检查、反省

(3)迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

(4)越过

(5)以……为乐

解析:平时应加强对重点文言词语的积累,注意通假字“说”、“乐”的活用等文言现象。

13.答案:①传授,这里指老师传授的知识;②以……为快乐

14.答案:①温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

②用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。

15.答案:A

解析:“后一句是讲学习的乐趣”有误。“学而时习之,不亦说乎?”“人不知而不愠,不亦君子乎?”前一句是讲学习方法,后一句是讲道德修养。故选A。

16.答案:A

解析:根据第④段内容可概括出“我”捉蟋蟀、喂蟋蟀;根据⑤段内容可概括出“我”在园子里掐花;根据⑥段内容可概括出“我”逗弄含羞草。文章中没有“听雨看猫”情节。故选A。

17.答案:朗读时,“这枝”可以轻读,“这枝这枝”“再过来一点”“对了对了”可以重读,读出她们发现花枝时候的兴奋与欢快;整句话要用欢快的语气朗读,表现出掐花的喜悦和天真。

解析:根据例句的朗读设计格式,结合句子表现的具体内容和表达的情感,从重音、语气等角度设计。

18.答案:示例1:我觉得合适。课本第三单元主要是写学习生活的,展现不同时代少年儿童的学习状况和成长经历。《花园》一文主要记述“我”拔草、抓蟋蟀、掐花等童年乐事,突出“我”的童真与欢乐,符合单元学习目标,因此适合纳人课本。示例2:我觉得不合适。虽然《花园》这篇文章通过回忆童年生活,突出了童真和欢乐。但是《从百草园到三味书屋》也是回忆童年生活的文章,二者在题材上相似,而课本内容有限,因此不宜纳入课本。

解析:首先表态是否合适,如果认为合适,可从第三单元单元主题与本文主旨一致的角度分析;如果觉得不合适,则可以从第三单元里已经有《从百草园到三味书屋》这一与之题材类似的作品和课本内容有限的角度分析。说法有理有据即可。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首