高中历史 统编版(部编版) 选择性必修1 国家制度与社会治理 第一单元 政治制度 单元测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 高中历史 统编版(部编版) 选择性必修1 国家制度与社会治理 第一单元 政治制度 单元测试(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 52.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

国家制度与社会治理单元测试题

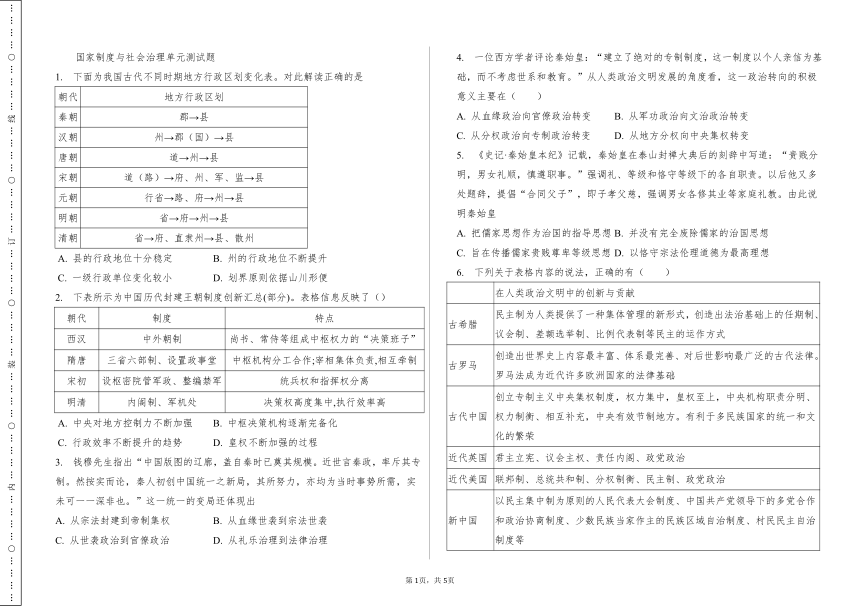

1. 下面为我国古代不同时期地方行政区划变化表。对此解读正确的是

朝代 地方行政区划

秦朝 郡→县

汉朝 州→郡(国)→县

唐朝 道→州→县

宋朝 道(路)→府、州、军、监→县

元朝 行省→路、府→州→县

明朝 省→府→州→县

清朝 省→府、直隶州→县、散州

A. 县的行政地位十分稳定 B. 州的行政地位不断提升

C. 一级行政单位变化较小 D. 划界原则依据山川形便

2. 下表所示为中国历代封建王朝制度创新汇总(部分)。表格信息反映了()

朝代 制度 特点

西汉 中外朝制 尚书、常侍等组成中枢权力的“决策班子”

隋唐 三省六部制、设置政事堂 中枢机构分工合作;宰相集体负责,相互牵制

宋初 设枢密院管军政、整编禁军 统兵权和指挥权分离

明清 内阁制、军机处 决策权高度集中,执行效率高

A. 中央对地方控制力不断加强 B. 中枢决策机构逐渐完备化

C. 行政效率不断提升的趋势 D. 皇权不断加强的过程

3. 钱穆先生指出“中国版图的辽廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”这一统一的变局还体现出

A. 从宗法封建到帝制集权 B. 从血缘世袭到宗法世袭

C. 从世袭政治到官僚政治 D. 从礼乐治理到法律治理

4. 一位西方学者评论秦始皇:“建立了绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系和教育。”从人类政治文明发展的角度看,这一政治转向的积极意义主要在( )

A. 从血缘政治向官僚政治转变 B. 从军功政治向文治政治转变

C. 从分权政治向专制政治转变 D. 从地方分权向中央集权转变

5. 《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇在泰山封禅大典后的刻辞中写道:“贵贱分明,男女礼顺,慎遵职事。”强调礼、等级和恪守等级下的各自职责。以后他又多处题辞,提倡“合同父子”,即子孝父慈,强调男女各修其业等家庭礼教。由此说明秦始皇

A. 把儒家思想作为治国的指导思想 B. 并没有完全废除儒家的治国思想

C. 旨在传播儒家贵贱尊卑等级思想 D. 以恪守宗法伦理道德为最高理想

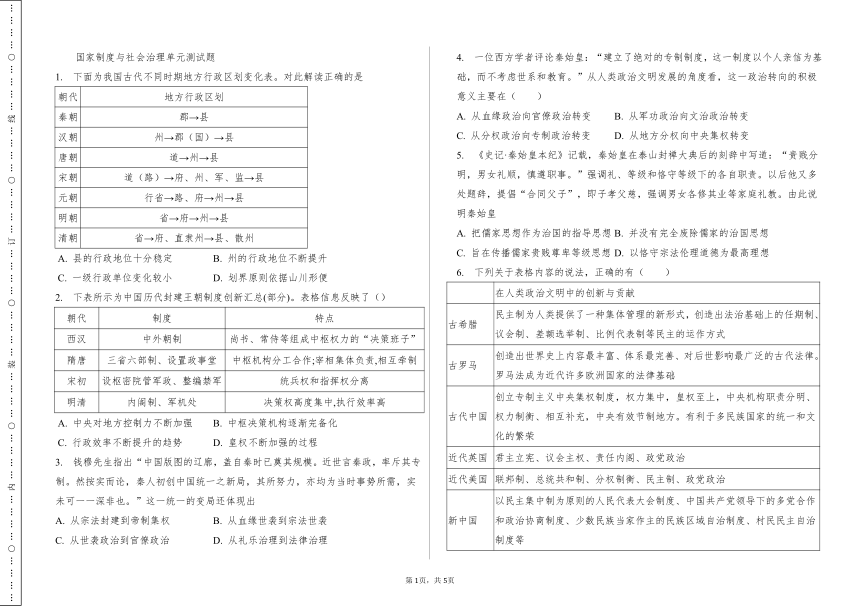

6. 下列关于表格内容的说法,正确的有( )

在人类政治文明中的创新与贡献

古希腊 民主制为人类提供了一种集体管理的新形式,创造出法治基础上的任期制、议会制、差额选举制、比例代表制等民主的运作方式

古罗马 创造出世界史上内容最丰富、体系最完善、对后世影响最广泛的古代法律。罗马法成为近代许多欧洲国家的法律基础

古代中国 创立专制主义中央集权制度,权力集中,皇权至上,中央机构职责分明、权力制衡、相互补充,中央有效节制地方。有利于多民族国家的统一和文化的繁荣

近代英国 君主立宪、议会主权、责任内阁、政党政治

近代美国 联邦制、总统共和制、分权制衡、民主制、政党政治

新中国 以民主集中制为原则的人民代表大会制度、中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度、少数民族当家作主的民族区域自治制度、村民民主自治制度等

①属于人类文明演进的历史研究范畴 ②世界政治文明具有多元化的特点

③世界文明具有开放性的特点 ④不同文明之间没有必然的联系

A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②③

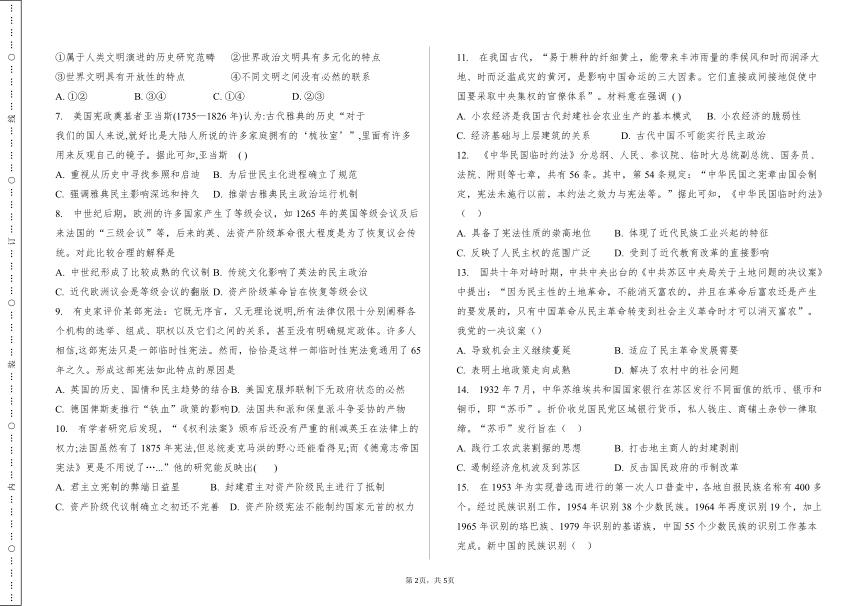

7. 美国宪政奠基者亚当斯(1735—1826年)认为:古代雅典的历史“对于

我们的国人来说,就好比是大陆人所说的许多家庭拥有的‘梳妆室’”,里面有许多用来反观自己的镜子。据此可知,亚当斯 ( )

A. 重视从历史中寻找参照和启迪 B. 为后世民主化进程确立了规范

C. 强调雅典民主影响深远和持久 D. 推崇古雅典民主政治运行机制

8. 中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年的英国等级会议及后来法国的“三级会议”等,后来的英、法资产阶级革命很大程度是为了恢复议会传统。对此比较合理的解释是

A. 中世纪形成了比较成熟的代议制 B. 传统文化影响了英法的民主政治

C. 近代欧洲议会是等级会议的翻版 D. 资产阶级革命旨在恢复等级会议

9. 有史家评价某部宪法:它既无序言,又无理论说明,所有法律仅限十分别阐释各个机构的选举、组成、职权以及它们之间的关系,甚至没有明确规定政体。许多人相信,这部宪法只是一部临时性宪法。然而,恰恰是这样一部临时性宪法竟通用了65年之久。形成这部宪法如此特点的原因是

A. 英国的历史、国情和民主趋势的结合 B. 美国克服邦联制下无政府状态的必然

C. 德国俾斯麦推行“铁血”政策的影响 D. 法国共和派和保皇派斗争妥协的产物

10. 有学者研究后发现,“《权利法案》颁布后还没有严重的削减英王在法律上的权力;法国虽然有了1875年宪法,但总统麦克马洪的野心还能看得见;而《德意志帝国宪法》更是不用说了…...”他的研究能反映出( )

A. 君主立宪制的弊端日益显 B. 封建君主对资产阶级民主进行了抵制

C. 资产阶级代议制确立之初还不完善 D. 资产阶级宪法不能制约国家元首的权力

11. 在我国古代,“易于耕种的纤细黄土,能带来丰沛雨量的季候风和时而润泽大地、时而泛滥成灾的黄河,是影响中国命运的三大因素。它们直接或间接地促使中国要采取中央集权的官僚体系”。材料意在强调 ( )

A. 小农经济是我国古代封建社会农业生产的基本模式 B. 小农经济的脆弱性

C. 经济基础与上层建筑的关系 D. 古代中国不可能实行民主政治

12. 《中华民国临时约法》分总纲、人民、参议院、临时大总统副总统、国务员、法院、附则等七章,共有56条。其中,第54条规定:“中华民国之宪章由国会制定,宪法未施行以前,本约法之效力与宪法等。”据此可知,《中华民国临时约法》( )

A. 具备了宪法性质的崇高地位 B. 体现了近代民族工业兴起的特征

C. 反映了人民主权的范围广泛 D. 受到了近代教育改革的直接影响

13. 国共十年对峙时期,中共中央出台的《中共苏区中央局关于土地问题的决议案》中提出:“因为民主性的土地革命,不能消灭富农的,并且在革命后富农还是产生的要发展的,只有中国革命从民主革命转变到社会主义革命时才可以消灭富农”。我党的一决议案()

A. 导致机会主义继续蔓延 B. 适应了民主革命发展需要

C. 表明土地政策走向成熟 D. 解决了农村中的社会问题

14. 1932年7月,中华苏维埃共和国国家银行在苏区发行不同面值的纸币、银币和铜币,即“苏币”。折价收兑国民党区域银行货币,私人钱庄、商铺土杂钞一律取缔。“苏币”发行旨在( )

A. 践行工农武装割据的思想 B. 打击地主商人的封建剥削

C. 遏制经济危机波及到苏区 D. 反击国民政府的币制改革

15. 在1953年为实现普选而进行的第一次人口普查中,各地自报民族名称有400多个。经过民族识别工作,1954年识别38个少数民族。1964年再度识别19个,加上1965年识别的珞巴族、1979年识别的基诺族,中国55个少数民族的识别工作基本完成。新中国的民族识别( )

A. 是建立民族自治区的前提条件 B. 意在保障少数民族的平等权利

C. 推动了民族之间的交流与交融 D. 有利于维持边疆地区社会稳定

16. 1946年4月16日,中共中央指示东北局,现尚在手中但不久即将退出的铁路,均望发令各地进行大规模的彻底破坏。1947年6月4日,中共中央发出停止破路指示。我军所到之处,对于铁路员工及铁路设备一律加以保护,并劝告人民一律保护。这一变化()

A. 意在打破国民政府的经济封锁 B. 适应了解放战争战略态势转换

C. 表明中共意识到决战时机成熟 D. 说明党的工作重心转移到城市

17. 王安石在《本朝百年无事札子》中指出:“因天下之力,以生天下之财,取天下之财以供天下之费。善理财者,民不益赋而国用饶。”这说明王安石变法的主要目的是

A. 调控国家经济开辟政府财源 B. 控制地方财富加强中央集权

C. 增加军费开支解决边患问题 D. 扩大民间税负支撑财政运转

18. 据统计,梁启超所办的《时务报》在1896年销量达到7000多份,次年销量高达12000份,最高时竟然达到17000份,出现了“举国趋之,如饮狂泉”的局面,连《万国公报》的主笔林乐之都称赞其“议论明通,识解超卓”。《时务报》的畅销 A. 使宣传西方思潮成为主流 B. 为维新变法的开展创造了舆论氛围

C. 推动了民主共和思想传播 D. 使维新运动具备了广泛的社会基础

19. 1985年英国《金融时报》评论说:在全中国,即使是很小工厂也在寻找外国合资者,以帮助他们实现企业现代化。中国人现在比 5年前要有组织得多,消息也灵通得多。这一现象的出现得益于( )

A. 社会主义市场经济体制逐步确立 B. 建立现代企业制度

C. 经济体制改革与对外开放的互动 D. 走出去战略的实施

20. 美国1787年宪法对最高法院权限的规定笼统,也没有明确它对国会立法的司法审查权。联邦最高法院第一位首席大法官约翰杰伊(1789—1795年在任)情愿回纽约去当州长,也不愿意继续留任。据此判断,当时美国( )

A. 三权制衡机制尚未健全 B. 最高法院未获得各州认可

C. 联邦政府处于无权地位 D. 权力部门间存在尖锐矛盾

21. 1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A. 市场经济体制在全国逐步建立 B. 政企职责不分弊端得到解决

C. 经济所有制结构开始发生变化 D. 企业的经营自主权逐渐扩大

22. 1988年,中国第一次全国住房制度改革工作会议召开,提出了“实现住房商品化”“提高房租,增加工资,鼓励职工买房”的构思和方案。同年,中共中央政治局又提出:“加快住房制度改革, 出售公房,逐步实现住宅私有化。”这些改革方案( )

A. 反映了市场经济已经成为社会共识 B. 体现了城市居民住宅的市场化导向

C. 从法律上肯定了住房产权私有化 D. 表明政府积极优化产业结构布局

二、材料解析题

23. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 美国的共和政体吸收了雅典民主的理念,它用代表制改造了罗马的公民大会,使之成为“委托——代理”的“间接民主”机构。它借鉴了君主制的长处,强化了行政权的功能和作用,并将它赋予单独一个人行使。同时,美国的建国者还从历代的分权理论和制度中获得借鉴,把它加以改造,转化为一种复合的分权和制衡体制,以防止政府某一分支侵夺或垄断权力,从而保证“有限政府”理念的实现。与此同时,美国还找到了妥善处理中央政府与地方的权力划分,保证了中央政府权力的强大。总之,美国在吸收和借鉴的基础上创立了美妙的联邦共和体制。

——摘编自李剑鸣《“共和”与“民主”的趋同》下

材料二 那时革命党人有着革命的决心,却提不出一个彻底的明确的反帝反封建的革命纲领。他们中许多人并未认清帝国主义的真面目,甚至天真的认为,他们既然以西方为学习榜样,就一定能得到西方国家的援助。——《辛亥革命的历史地位》

在世界历史上,完成资产阶级革命的任务是要经过许多艰难曲折的 中国的民族资产阶级由于自身力量的严重不足,故虽经历许多曲折,还是不能完成反帝反封建的革命任务。 ——摘编自方志钦《辛亥革命彻底革了封建帝制的命》

孙中山主要得到了海外的中国商人和洗衣工人的支持,在国内,只有少数学生和商人受他思想的影响,而广大民众仍无知,冷漠。——(美)《评中国和日本近代化》

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明相对于古代西方的政治制度,美国民主制度的新变化。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析辛亥革命后中国没有实现政治民主化的原因。

24. 阅读材料,回答问题。

材料一 南京《临时约法》,是在民族资产阶级一度取得胜利而又迅速丧权的历史条件下制定的;约法的内容反映了资产阶级的意志,但又缺乏足以付诸实施的种种保证;它堂而皇之地悬为国典,但从它公布的第一天起就不断遭到袁世凯的践踏,并最后被废弃。《临时约法》的命运,随着辛亥革命的彻底失败而告终,它没有能够挽救革命,更未能救中国。但是,《临时约法》仍是中国历史上前所未有的一部革命的宪法,也是资产阶级绝无仅有的一部民主的宪法,因此,仍然具有极为重要的历史意义。 ——摘自刘望龄《评<中华民国临时约法>》

材料二 中国特色社会主义政治发展道路是一条发展更加广泛、更加充分的人民民主,保证人民依法享有广泛权利和自由的道路,实现人民民主是中国共产党始终不渝的奋斗目标。中国特色社会主义政治发展道路还是走出了一条既遵循民主发展的客观规律,又符合本国国情,以本国社会制度、历史传统、文化背景和经济发展水平为依据,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的政治道路。中国特色社会主义发展道路有一套包括人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作制度、民族区域自治制度,基层群众自治制度在内的制度设计和成功实践。这一制度具有整合功能,是中国作为“后发赶超型”国家实现现代化变迁的强大制度力量,显示了中国民主的新形象。——整理自《人民日报海外版》(2012年8月18日)

(1) 根据材料一,结合所学,指出《临时约法》的性质地位,并结合其内容加以说明。

(2) 根据材料二,概括新中国政治发展道路的独特性,分析导致各国政治制度独特性的原因。

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 资产阶级统治在巩固和完善的过程中,形成了许多民主管理制度,如普选制度、代议制度、政党制度、监督制度、公务员制度、人权保障制度等,它们有的是出于反对封建专制主义而制定的,有的是按照“主权在民”的原则制定的,还有的反映了公开、公正、竞争等原则。此外,西方民主政治,按照程序运作,形成了一套十分复杂而又精致的运行机制,包括参与机制、竞争机制、制衡机制、监督机制、法治机制等。虽然民众无法对国家权力实现真正控制,但它在训练公民参政议政素质、形成社会政治生活的规范和秩序、提高国家管理的效率和维护社会稳定等方面发挥了积极作用。

——摘编自陈松林《政治文明:社会主义对资本主义的借鉴与超越》

材料二 在抗日战争时期 ,中共在抗日敌后根据地实行过较为广泛的民主政治。在农村,村长是由选民直接选举的。晋察冀抗日根据地选民参与率各村平均超过百分之八十,妇女在选举中的表现也十分踊跃。在整个根据地,不只在政治生活中,在经济、教育、文化生活中也充满着民主精神。来自德国的王安娜女士回忆:根据地政府由共产党人、国民党人和无党派爱国人士组成。在选举中,为了让目不识丁的贫苦农民行使民主权利,根据地还发明了一种特殊的选举办法---豆选。美国驻华使馆外交官谢伟思评论:共产党在根据地“以减租减息、改革税收和良好的政制来改进农民的经济状况。农民有了民主的自治、政治意识和权利观念。农民们得以从封建束缚中解放出来,有了自尊、自信和强烈的团体合作兴趣。普通人民知道了他们是为了这些而战斗”。

——摘编自王建民《根据地的宪政建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方民主政治建设的基本背景,并概括西方民主政治建设的主要特点。

(2)根据材料二及所学知识,分析敌后抗日根据地民主政治建设的影响。

答案和解析

1.【答案】A 2.【答案】D 3.【答案】A 4.【答案】A 5.【答案】B 6.【答案】A

7.【答案】A 8.【答案】B 9.【答案】D 10.【答案】C 11.【答案】C 13.B

14.【答案】A 15.【答案】B 16.【答案】B 17.【答案】A 18.【答案】B

19.【答案】C 20.【答案】A 21.【答案】D 22.【答案】B

23.【答案】【小题1】变化:实行代议制的民主形式(间接民主);强化行政权,总统权力较大;实行“分权制衡”原则;实行联邦制(中央和各州分权)。

【小题2】原因:革命党人的革命纲领三民主义,是一个不彻底的反帝反封建的纲领,革命指导思想还不够成熟;中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量有限;革命缺乏广泛的群众基础,在国内民众中影响有限。

24.【答案】【小题1】性质地位:是中国第一部具有资产阶级共和国性质的重要文件(或第一部资产阶级民主宪法)。

说明:以主权在民、自由平等为原则;实行三权分立和责任内阁制;国民有一系列自由和权利。

【小题2】独特性:最广泛的人民民主;党的领导、人民当家作主,依法治国有机统一;四大制度的有机整合。

原因:都是本国历史传承、文化传统、经济社会发展基础上长期演进的结果。

25.【答案】(1)背景:资产阶级反封建的需要;资本主义经济发展的推动;启蒙思想的影响;工业革命后社会问题的暴露。

特点:形成和完善各项民主政治制度;体现民主、自由、平等、法治等理念;实现了较为有效的社会治理;有健全的民主运行机制;体现资产阶级的意志。

(2)影响:促进了根据地经济建设,改善了农民的生活;巩固了抗日民族统一战线,保证了抗战的胜利;有利于人民民主意识的养成;为新中国的民主政治建设提供宝贵的借鉴。

第2页,共2页

第1页,共1页

1. 下面为我国古代不同时期地方行政区划变化表。对此解读正确的是

朝代 地方行政区划

秦朝 郡→县

汉朝 州→郡(国)→县

唐朝 道→州→县

宋朝 道(路)→府、州、军、监→县

元朝 行省→路、府→州→县

明朝 省→府→州→县

清朝 省→府、直隶州→县、散州

A. 县的行政地位十分稳定 B. 州的行政地位不断提升

C. 一级行政单位变化较小 D. 划界原则依据山川形便

2. 下表所示为中国历代封建王朝制度创新汇总(部分)。表格信息反映了()

朝代 制度 特点

西汉 中外朝制 尚书、常侍等组成中枢权力的“决策班子”

隋唐 三省六部制、设置政事堂 中枢机构分工合作;宰相集体负责,相互牵制

宋初 设枢密院管军政、整编禁军 统兵权和指挥权分离

明清 内阁制、军机处 决策权高度集中,执行效率高

A. 中央对地方控制力不断加强 B. 中枢决策机构逐渐完备化

C. 行政效率不断提升的趋势 D. 皇权不断加强的过程

3. 钱穆先生指出“中国版图的辽廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”这一统一的变局还体现出

A. 从宗法封建到帝制集权 B. 从血缘世袭到宗法世袭

C. 从世袭政治到官僚政治 D. 从礼乐治理到法律治理

4. 一位西方学者评论秦始皇:“建立了绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系和教育。”从人类政治文明发展的角度看,这一政治转向的积极意义主要在( )

A. 从血缘政治向官僚政治转变 B. 从军功政治向文治政治转变

C. 从分权政治向专制政治转变 D. 从地方分权向中央集权转变

5. 《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇在泰山封禅大典后的刻辞中写道:“贵贱分明,男女礼顺,慎遵职事。”强调礼、等级和恪守等级下的各自职责。以后他又多处题辞,提倡“合同父子”,即子孝父慈,强调男女各修其业等家庭礼教。由此说明秦始皇

A. 把儒家思想作为治国的指导思想 B. 并没有完全废除儒家的治国思想

C. 旨在传播儒家贵贱尊卑等级思想 D. 以恪守宗法伦理道德为最高理想

6. 下列关于表格内容的说法,正确的有( )

在人类政治文明中的创新与贡献

古希腊 民主制为人类提供了一种集体管理的新形式,创造出法治基础上的任期制、议会制、差额选举制、比例代表制等民主的运作方式

古罗马 创造出世界史上内容最丰富、体系最完善、对后世影响最广泛的古代法律。罗马法成为近代许多欧洲国家的法律基础

古代中国 创立专制主义中央集权制度,权力集中,皇权至上,中央机构职责分明、权力制衡、相互补充,中央有效节制地方。有利于多民族国家的统一和文化的繁荣

近代英国 君主立宪、议会主权、责任内阁、政党政治

近代美国 联邦制、总统共和制、分权制衡、民主制、政党政治

新中国 以民主集中制为原则的人民代表大会制度、中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度、少数民族当家作主的民族区域自治制度、村民民主自治制度等

①属于人类文明演进的历史研究范畴 ②世界政治文明具有多元化的特点

③世界文明具有开放性的特点 ④不同文明之间没有必然的联系

A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②③

7. 美国宪政奠基者亚当斯(1735—1826年)认为:古代雅典的历史“对于

我们的国人来说,就好比是大陆人所说的许多家庭拥有的‘梳妆室’”,里面有许多用来反观自己的镜子。据此可知,亚当斯 ( )

A. 重视从历史中寻找参照和启迪 B. 为后世民主化进程确立了规范

C. 强调雅典民主影响深远和持久 D. 推崇古雅典民主政治运行机制

8. 中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年的英国等级会议及后来法国的“三级会议”等,后来的英、法资产阶级革命很大程度是为了恢复议会传统。对此比较合理的解释是

A. 中世纪形成了比较成熟的代议制 B. 传统文化影响了英法的民主政治

C. 近代欧洲议会是等级会议的翻版 D. 资产阶级革命旨在恢复等级会议

9. 有史家评价某部宪法:它既无序言,又无理论说明,所有法律仅限十分别阐释各个机构的选举、组成、职权以及它们之间的关系,甚至没有明确规定政体。许多人相信,这部宪法只是一部临时性宪法。然而,恰恰是这样一部临时性宪法竟通用了65年之久。形成这部宪法如此特点的原因是

A. 英国的历史、国情和民主趋势的结合 B. 美国克服邦联制下无政府状态的必然

C. 德国俾斯麦推行“铁血”政策的影响 D. 法国共和派和保皇派斗争妥协的产物

10. 有学者研究后发现,“《权利法案》颁布后还没有严重的削减英王在法律上的权力;法国虽然有了1875年宪法,但总统麦克马洪的野心还能看得见;而《德意志帝国宪法》更是不用说了…...”他的研究能反映出( )

A. 君主立宪制的弊端日益显 B. 封建君主对资产阶级民主进行了抵制

C. 资产阶级代议制确立之初还不完善 D. 资产阶级宪法不能制约国家元首的权力

11. 在我国古代,“易于耕种的纤细黄土,能带来丰沛雨量的季候风和时而润泽大地、时而泛滥成灾的黄河,是影响中国命运的三大因素。它们直接或间接地促使中国要采取中央集权的官僚体系”。材料意在强调 ( )

A. 小农经济是我国古代封建社会农业生产的基本模式 B. 小农经济的脆弱性

C. 经济基础与上层建筑的关系 D. 古代中国不可能实行民主政治

12. 《中华民国临时约法》分总纲、人民、参议院、临时大总统副总统、国务员、法院、附则等七章,共有56条。其中,第54条规定:“中华民国之宪章由国会制定,宪法未施行以前,本约法之效力与宪法等。”据此可知,《中华民国临时约法》( )

A. 具备了宪法性质的崇高地位 B. 体现了近代民族工业兴起的特征

C. 反映了人民主权的范围广泛 D. 受到了近代教育改革的直接影响

13. 国共十年对峙时期,中共中央出台的《中共苏区中央局关于土地问题的决议案》中提出:“因为民主性的土地革命,不能消灭富农的,并且在革命后富农还是产生的要发展的,只有中国革命从民主革命转变到社会主义革命时才可以消灭富农”。我党的一决议案()

A. 导致机会主义继续蔓延 B. 适应了民主革命发展需要

C. 表明土地政策走向成熟 D. 解决了农村中的社会问题

14. 1932年7月,中华苏维埃共和国国家银行在苏区发行不同面值的纸币、银币和铜币,即“苏币”。折价收兑国民党区域银行货币,私人钱庄、商铺土杂钞一律取缔。“苏币”发行旨在( )

A. 践行工农武装割据的思想 B. 打击地主商人的封建剥削

C. 遏制经济危机波及到苏区 D. 反击国民政府的币制改革

15. 在1953年为实现普选而进行的第一次人口普查中,各地自报民族名称有400多个。经过民族识别工作,1954年识别38个少数民族。1964年再度识别19个,加上1965年识别的珞巴族、1979年识别的基诺族,中国55个少数民族的识别工作基本完成。新中国的民族识别( )

A. 是建立民族自治区的前提条件 B. 意在保障少数民族的平等权利

C. 推动了民族之间的交流与交融 D. 有利于维持边疆地区社会稳定

16. 1946年4月16日,中共中央指示东北局,现尚在手中但不久即将退出的铁路,均望发令各地进行大规模的彻底破坏。1947年6月4日,中共中央发出停止破路指示。我军所到之处,对于铁路员工及铁路设备一律加以保护,并劝告人民一律保护。这一变化()

A. 意在打破国民政府的经济封锁 B. 适应了解放战争战略态势转换

C. 表明中共意识到决战时机成熟 D. 说明党的工作重心转移到城市

17. 王安石在《本朝百年无事札子》中指出:“因天下之力,以生天下之财,取天下之财以供天下之费。善理财者,民不益赋而国用饶。”这说明王安石变法的主要目的是

A. 调控国家经济开辟政府财源 B. 控制地方财富加强中央集权

C. 增加军费开支解决边患问题 D. 扩大民间税负支撑财政运转

18. 据统计,梁启超所办的《时务报》在1896年销量达到7000多份,次年销量高达12000份,最高时竟然达到17000份,出现了“举国趋之,如饮狂泉”的局面,连《万国公报》的主笔林乐之都称赞其“议论明通,识解超卓”。《时务报》的畅销 A. 使宣传西方思潮成为主流 B. 为维新变法的开展创造了舆论氛围

C. 推动了民主共和思想传播 D. 使维新运动具备了广泛的社会基础

19. 1985年英国《金融时报》评论说:在全中国,即使是很小工厂也在寻找外国合资者,以帮助他们实现企业现代化。中国人现在比 5年前要有组织得多,消息也灵通得多。这一现象的出现得益于( )

A. 社会主义市场经济体制逐步确立 B. 建立现代企业制度

C. 经济体制改革与对外开放的互动 D. 走出去战略的实施

20. 美国1787年宪法对最高法院权限的规定笼统,也没有明确它对国会立法的司法审查权。联邦最高法院第一位首席大法官约翰杰伊(1789—1795年在任)情愿回纽约去当州长,也不愿意继续留任。据此判断,当时美国( )

A. 三权制衡机制尚未健全 B. 最高法院未获得各州认可

C. 联邦政府处于无权地位 D. 权力部门间存在尖锐矛盾

21. 1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A. 市场经济体制在全国逐步建立 B. 政企职责不分弊端得到解决

C. 经济所有制结构开始发生变化 D. 企业的经营自主权逐渐扩大

22. 1988年,中国第一次全国住房制度改革工作会议召开,提出了“实现住房商品化”“提高房租,增加工资,鼓励职工买房”的构思和方案。同年,中共中央政治局又提出:“加快住房制度改革, 出售公房,逐步实现住宅私有化。”这些改革方案( )

A. 反映了市场经济已经成为社会共识 B. 体现了城市居民住宅的市场化导向

C. 从法律上肯定了住房产权私有化 D. 表明政府积极优化产业结构布局

二、材料解析题

23. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 美国的共和政体吸收了雅典民主的理念,它用代表制改造了罗马的公民大会,使之成为“委托——代理”的“间接民主”机构。它借鉴了君主制的长处,强化了行政权的功能和作用,并将它赋予单独一个人行使。同时,美国的建国者还从历代的分权理论和制度中获得借鉴,把它加以改造,转化为一种复合的分权和制衡体制,以防止政府某一分支侵夺或垄断权力,从而保证“有限政府”理念的实现。与此同时,美国还找到了妥善处理中央政府与地方的权力划分,保证了中央政府权力的强大。总之,美国在吸收和借鉴的基础上创立了美妙的联邦共和体制。

——摘编自李剑鸣《“共和”与“民主”的趋同》下

材料二 那时革命党人有着革命的决心,却提不出一个彻底的明确的反帝反封建的革命纲领。他们中许多人并未认清帝国主义的真面目,甚至天真的认为,他们既然以西方为学习榜样,就一定能得到西方国家的援助。——《辛亥革命的历史地位》

在世界历史上,完成资产阶级革命的任务是要经过许多艰难曲折的 中国的民族资产阶级由于自身力量的严重不足,故虽经历许多曲折,还是不能完成反帝反封建的革命任务。 ——摘编自方志钦《辛亥革命彻底革了封建帝制的命》

孙中山主要得到了海外的中国商人和洗衣工人的支持,在国内,只有少数学生和商人受他思想的影响,而广大民众仍无知,冷漠。——(美)《评中国和日本近代化》

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明相对于古代西方的政治制度,美国民主制度的新变化。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析辛亥革命后中国没有实现政治民主化的原因。

24. 阅读材料,回答问题。

材料一 南京《临时约法》,是在民族资产阶级一度取得胜利而又迅速丧权的历史条件下制定的;约法的内容反映了资产阶级的意志,但又缺乏足以付诸实施的种种保证;它堂而皇之地悬为国典,但从它公布的第一天起就不断遭到袁世凯的践踏,并最后被废弃。《临时约法》的命运,随着辛亥革命的彻底失败而告终,它没有能够挽救革命,更未能救中国。但是,《临时约法》仍是中国历史上前所未有的一部革命的宪法,也是资产阶级绝无仅有的一部民主的宪法,因此,仍然具有极为重要的历史意义。 ——摘自刘望龄《评<中华民国临时约法>》

材料二 中国特色社会主义政治发展道路是一条发展更加广泛、更加充分的人民民主,保证人民依法享有广泛权利和自由的道路,实现人民民主是中国共产党始终不渝的奋斗目标。中国特色社会主义政治发展道路还是走出了一条既遵循民主发展的客观规律,又符合本国国情,以本国社会制度、历史传统、文化背景和经济发展水平为依据,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的政治道路。中国特色社会主义发展道路有一套包括人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作制度、民族区域自治制度,基层群众自治制度在内的制度设计和成功实践。这一制度具有整合功能,是中国作为“后发赶超型”国家实现现代化变迁的强大制度力量,显示了中国民主的新形象。——整理自《人民日报海外版》(2012年8月18日)

(1) 根据材料一,结合所学,指出《临时约法》的性质地位,并结合其内容加以说明。

(2) 根据材料二,概括新中国政治发展道路的独特性,分析导致各国政治制度独特性的原因。

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 资产阶级统治在巩固和完善的过程中,形成了许多民主管理制度,如普选制度、代议制度、政党制度、监督制度、公务员制度、人权保障制度等,它们有的是出于反对封建专制主义而制定的,有的是按照“主权在民”的原则制定的,还有的反映了公开、公正、竞争等原则。此外,西方民主政治,按照程序运作,形成了一套十分复杂而又精致的运行机制,包括参与机制、竞争机制、制衡机制、监督机制、法治机制等。虽然民众无法对国家权力实现真正控制,但它在训练公民参政议政素质、形成社会政治生活的规范和秩序、提高国家管理的效率和维护社会稳定等方面发挥了积极作用。

——摘编自陈松林《政治文明:社会主义对资本主义的借鉴与超越》

材料二 在抗日战争时期 ,中共在抗日敌后根据地实行过较为广泛的民主政治。在农村,村长是由选民直接选举的。晋察冀抗日根据地选民参与率各村平均超过百分之八十,妇女在选举中的表现也十分踊跃。在整个根据地,不只在政治生活中,在经济、教育、文化生活中也充满着民主精神。来自德国的王安娜女士回忆:根据地政府由共产党人、国民党人和无党派爱国人士组成。在选举中,为了让目不识丁的贫苦农民行使民主权利,根据地还发明了一种特殊的选举办法---豆选。美国驻华使馆外交官谢伟思评论:共产党在根据地“以减租减息、改革税收和良好的政制来改进农民的经济状况。农民有了民主的自治、政治意识和权利观念。农民们得以从封建束缚中解放出来,有了自尊、自信和强烈的团体合作兴趣。普通人民知道了他们是为了这些而战斗”。

——摘编自王建民《根据地的宪政建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方民主政治建设的基本背景,并概括西方民主政治建设的主要特点。

(2)根据材料二及所学知识,分析敌后抗日根据地民主政治建设的影响。

答案和解析

1.【答案】A 2.【答案】D 3.【答案】A 4.【答案】A 5.【答案】B 6.【答案】A

7.【答案】A 8.【答案】B 9.【答案】D 10.【答案】C 11.【答案】C 13.B

14.【答案】A 15.【答案】B 16.【答案】B 17.【答案】A 18.【答案】B

19.【答案】C 20.【答案】A 21.【答案】D 22.【答案】B

23.【答案】【小题1】变化:实行代议制的民主形式(间接民主);强化行政权,总统权力较大;实行“分权制衡”原则;实行联邦制(中央和各州分权)。

【小题2】原因:革命党人的革命纲领三民主义,是一个不彻底的反帝反封建的纲领,革命指导思想还不够成熟;中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量有限;革命缺乏广泛的群众基础,在国内民众中影响有限。

24.【答案】【小题1】性质地位:是中国第一部具有资产阶级共和国性质的重要文件(或第一部资产阶级民主宪法)。

说明:以主权在民、自由平等为原则;实行三权分立和责任内阁制;国民有一系列自由和权利。

【小题2】独特性:最广泛的人民民主;党的领导、人民当家作主,依法治国有机统一;四大制度的有机整合。

原因:都是本国历史传承、文化传统、经济社会发展基础上长期演进的结果。

25.【答案】(1)背景:资产阶级反封建的需要;资本主义经济发展的推动;启蒙思想的影响;工业革命后社会问题的暴露。

特点:形成和完善各项民主政治制度;体现民主、自由、平等、法治等理念;实现了较为有效的社会治理;有健全的民主运行机制;体现资产阶级的意志。

(2)影响:促进了根据地经济建设,改善了农民的生活;巩固了抗日民族统一战线,保证了抗战的胜利;有利于人民民主意识的养成;为新中国的民主政治建设提供宝贵的借鉴。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理