5.1 地理环境的整体性(学案)——高中地理人教版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 5.1 地理环境的整体性(学案)——高中地理人教版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5.1 自然地理环境的整体性

黄山位于安徽省黄山市境内,地处安徽省南部

气候:黄山属亚热带季风气候,山高谷深,气候呈垂直变化,局部地形对气候起主导作用,云雾多、湿度大、降水多,形成有特殊的山区季风气候,夏无酷暑,冬少严寒。

黄山山体主要由燕山期花岗岩构成,垂直节理发育

形成过程:(造山运动+地壳抬升+外力作用)

水文特点:黄山是钱塘江和长江两大水系的分水岭

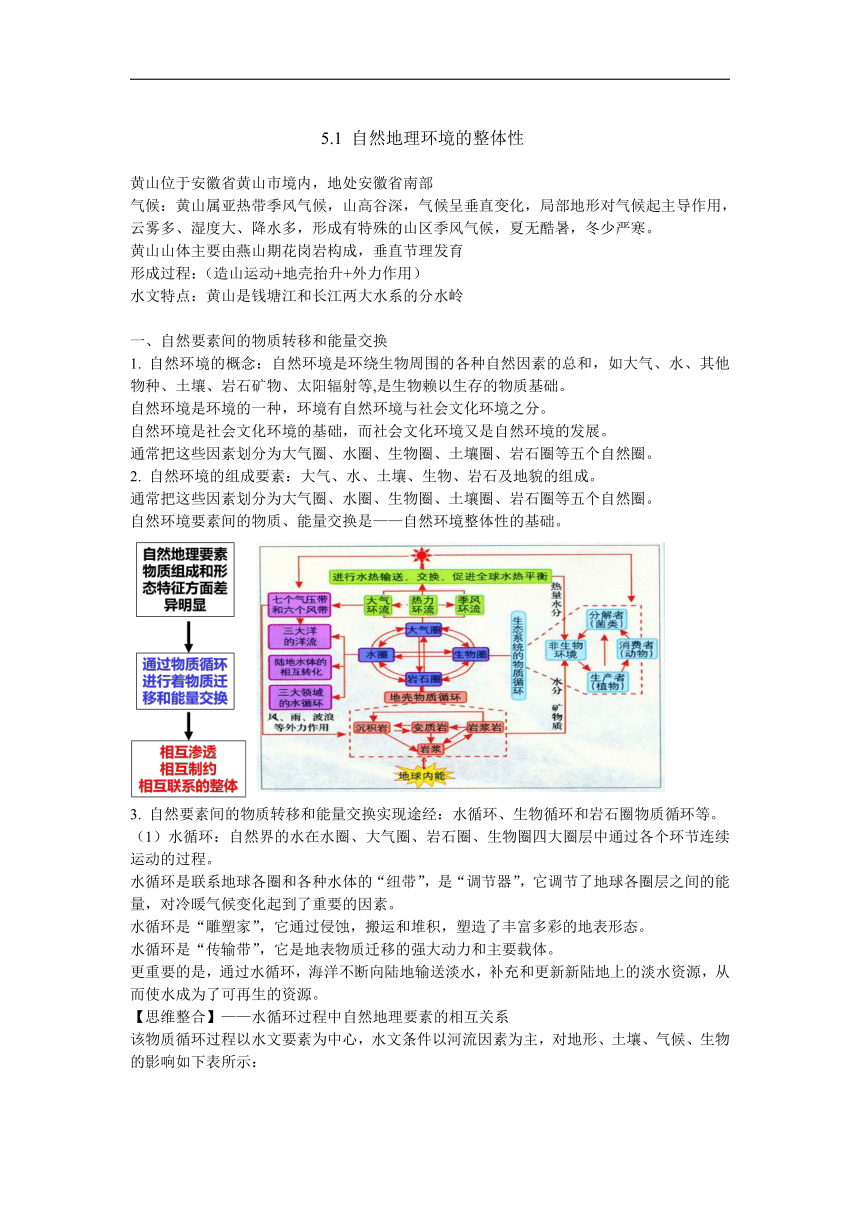

一、自然要素间的物质转移和能量交换

1. 自然环境的概念:自然环境是环绕生物周围的各种自然因素的总和,如大气、水、其他物种、土壤、岩石矿物、太阳辐射等,是生物赖以生存的物质基础。

自然环境是环境的一种,环境有自然环境与社会文化环境之分。

自然环境是社会文化环境的基础,而社会文化环境又是自然环境的发展。

通常把这些因素划分为大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、岩石圈等五个自然圈。

2. 自然环境的组成要素:大气、水、土壤、生物、岩石及地貌的组成。

通常把这些因素划分为大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、岩石圈等五个自然圈。

自然环境要素间的物质、能量交换是——自然环境整体性的基础。

3. 自然要素间的物质转移和能量交换实现途经:水循环、生物循环和岩石圈物质循环等。

(1)水循环:自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

水循环是联系地球各圈和各种水体的“纽带”,是“调节器”,它调节了地球各圈层之间的能量,对冷暖气候变化起到了重要的因素。

水循环是“雕塑家”,它通过侵蚀,搬运和堆积,塑造了丰富多彩的地表形态。

水循环是“传输带”,它是地表物质迁移的强大动力和主要载体。

更重要的是,通过水循环,海洋不断向陆地输送淡水,补充和更新新陆地上的淡水资源,从而使水成为了可再生的资源。

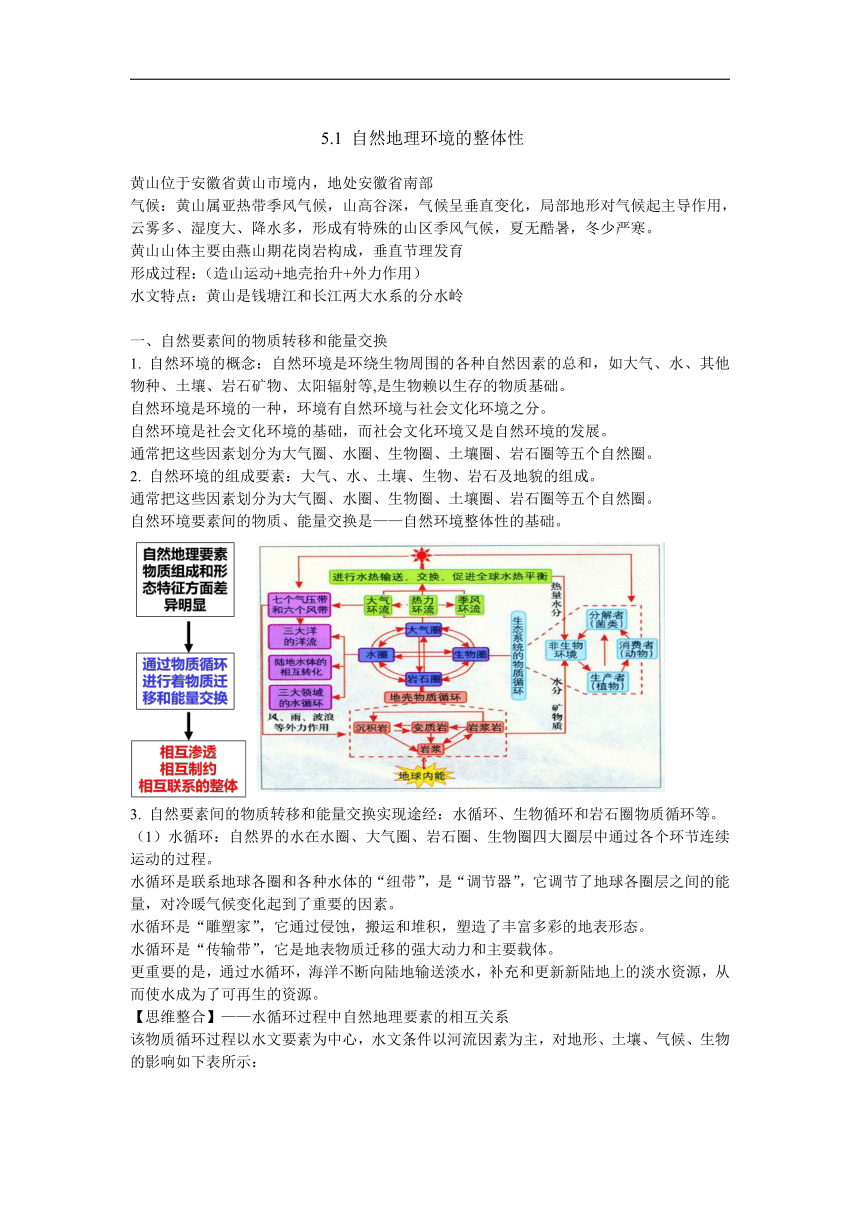

【思维整合】——水循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以水文要素为中心,水文条件以河流因素为主,对地形、土壤、气候、生物的影响如下表所示:

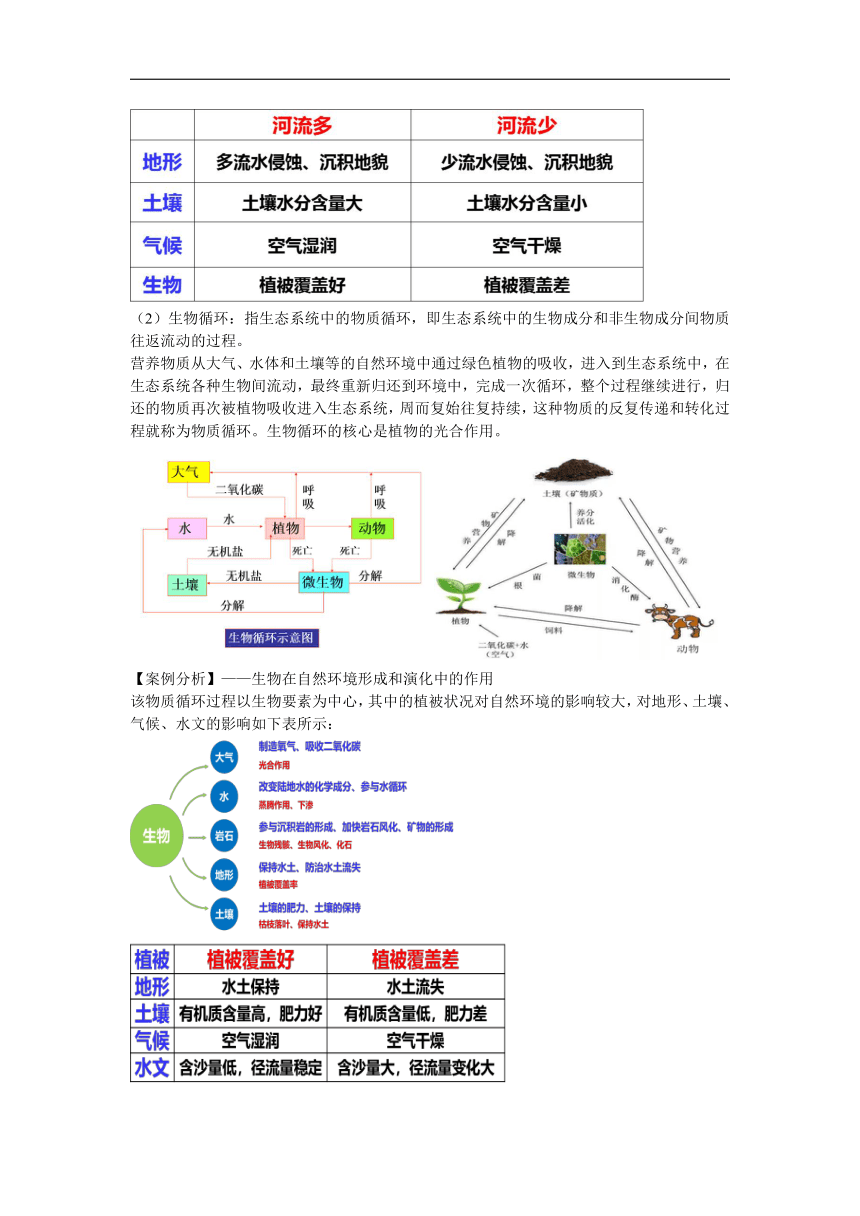

(2)生物循环:指生态系统中的物质循环,即生态系统中的生物成分和非生物成分间物质往返流动的过程。

营养物质从大气、水体和土壤等的自然环境中通过绿色植物的吸收,进入到生态系统中,在生态系统各种生物间流动,最终重新归还到环境中,完成一次循环,整个过程继续进行,归还的物质再次被植物吸收进入生态系统,周而复始往复持续,这种物质的反复传递和转化过程就称为物质循环。生物循环的核心是植物的光合作用。

【案例分析】——生物在自然环境形成和演化中的作用

该物质循环过程以生物要素为中心,其中的植被状况对自然环境的影响较大,对地形、土壤、气候、水文的影响如下表所示:

(3)地质循环:从35亿到36亿年前原始地壳形成至今,在漫长的地质历史岁月中,岩石圈和其下的软流层之间存在着大规模的物质循环,即地质循环。推动地质循环的能量,主要来自地球内部放射性物质的衰变。

该物质循环过程以地壳运动为中心,其中地形条件的影响最为显著。

地形条件会影响河流的流向、流速和水能资源分布;

对气候的影响表现在气温、降水及气候类型方面。

(4)大气循环:泛指大气层物质和热量的循环性流动。

大气循环分为三圈环流、季风环流、局地环流等。形成大气循环的主因是阳光辐射到地球表面的热能,大气循环的主要形态是大气对流。

太阳光加热了地球表面,赤道附近的热空气上升,从高空分流向地球的两极,热空气在两极地区释放出所携带的热量而变冷变重,下降到地面之后又从两极吹回到赤道,周而复始,从而形成了大气的全球性对流即大气循环。大气对流在局部地区也会形成。

大气循环使地球表面层温度趋于热平衡状态,是气候和气象变化的导因,但是许多污染物如二氧化硫、氯氟烃等也会随着大气对流扩散到很远的地方。

自然地理环境的基本组成要素——地 貌、大气、水、生物、土壤相互联系、相互影响和相互渗透,不断地进行着物质运动和能量交换,从而构成一个不可分割的有机整体。

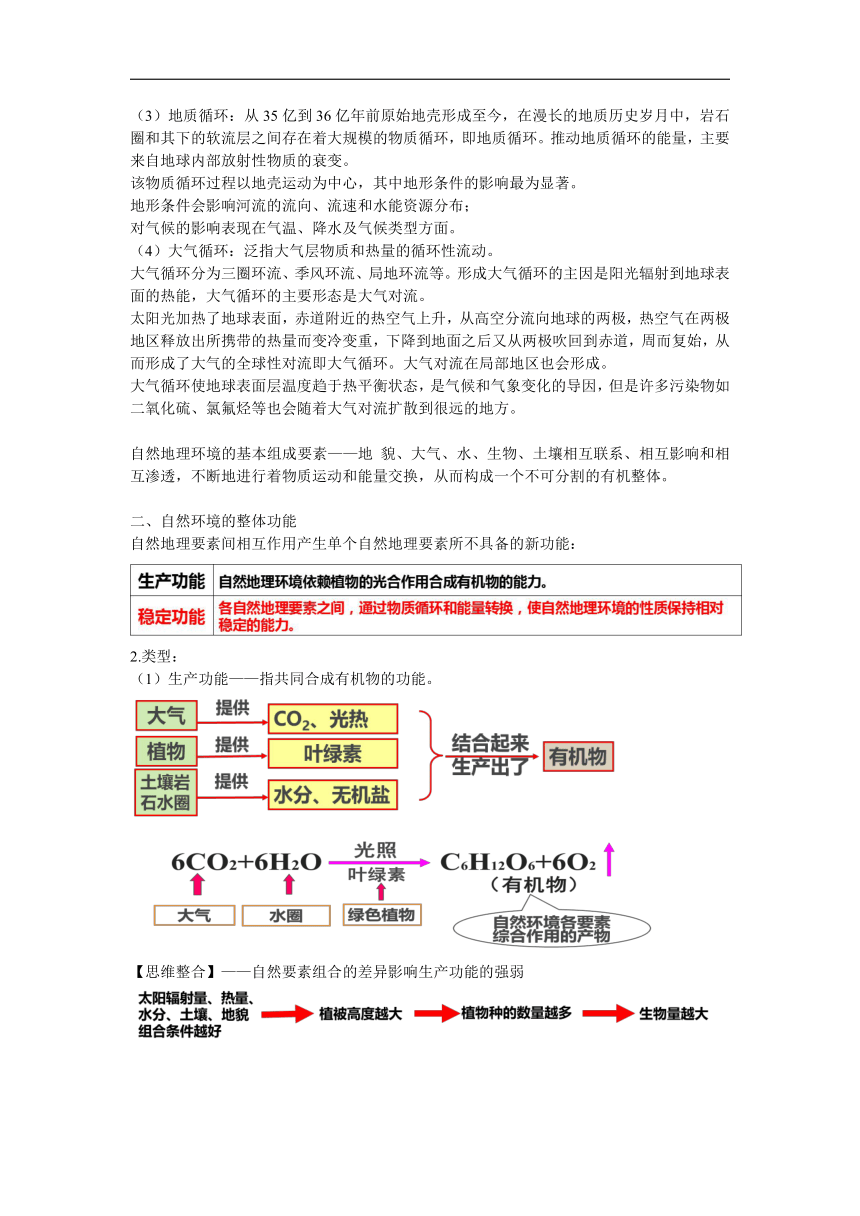

二、自然环境的整体功能

自然地理要素间相互作用产生单个自然地理要素所不具备的新功能:

2.类型:

(1)生产功能——指共同合成有机物的功能。

【思维整合】——自然要素组合的差异影响生产功能的强弱

【思维整合】——坡度对生物生长的影响

生物、大气、水、土壤、岩石及地貌的组合不同,生产功能的强弱有明显差异。

相邻的坡地与平地,不仅坡度不同,其接受的太阳辐射、水分条件、土壤肥力、风化物粗细等也不同,共同影响着土地的生产功能,即使生长同种植物,生物量也有较大差别。

(2)稳定功能:指各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理环境的性质保持稳定的能力。各地理要素本身不具备平衡功能,但自然地理环境拥有此功能。

例如:大气中CO2的含量长期保持稳定。

【思维整合】——自然环境的整体功能

三、自然环境的统一演化和要素组合

1.特点(1)变化性:自然环境要素每时每刻都在演化。

如下面所示的地貌侵蚀的变化为例:

(2)统一性:自然环境要素具有统一的演化过程,保证了各要素的协调。形成了阶段性的自然环境要素组合。

一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的。

在缺少水土的峭壁岩石缝间,发育不良的黄山松成为“怪松”

花岗岩体节理风化,造就“奇石”

山体高大陡峭,气流强烈抬升形成“云海”。

泉水:大气降水经森林涵养渗入地下,经玄武岩层、火山碎屑岩的长期融滤、矿化,源源不断地生成矿泉水,沿断裂带上涌出露地表。

岩浆上涌加热地下水,形成“温泉”

【案例分析】——湖泊演变为陆地的过程

湖泊演变为陆地的过程是地貌、气候、生物、土壤、水等要素的统一演化过程。

在这一变化过程中,依次出现不同的自然环境要素组合。

四、自然环境对干扰的整体响应

1.特点

(1)某一自然环境要素受到外部干扰发生变化,进而改变了该要素与其他要素间的物质和能量交换,使得其他要素发生连锁变化,最终导致整个自然环境发生改变。——牵一发而动全身

(2)干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步。

【案例分析】——森林过度采伐导致东北自然环境的整体变化

表现:某一要素的变化会导致其他要素甚至环境整体的改变。

受人类活动的影响:生物、水容易受到影响,岩石受人类直接影响较小。

3.现状:人类对自然环境的干扰不断增强,环境变化加快,不利于人类的对环境的适应。

【主题探究】——地理环境整体性的表现

表现1:地理环境具有统一演化的的过程。

探究一:分析黄土高原的水土流失的成因和危害

思考:黄土高原各地理要素之间有什么相互关系?

表现2:“ 牵一发而动全身 ”(指某一地理环境要素的变化会导致其它要素及整个地理环境的变化

探究二:(1)说明全球气候变暖的影响

思考:全球气候变暖后,地理环境各要素有何变化?

据材料分析全球变暖产生的严峻后果有哪些 ?

①极地和山地冰川融化加快;

②陆地上蒸发量大,径流量减少,水源短缺;

③世界粮食产量减少,出现“粮荒”;

④自然灾害加剧,损失加重;

⑤海平面上升,低地被淹。

应对全球变暖的措施:

表现3:一个区域地理环境的变化会影响其他地区。

探究三:(1)说明青藏高原的隆起对中亚、东亚及南亚的气候的影响。

①改变了大气环流,使东亚、南亚季风得以加强,形成典型的季风气候。

②使中亚和我国西北气候更加干旱,其东部和南部成为多雨中心。

③西北干旱,使风力作用加强,形成荒漠景观,促使黄土高原的形成,同时也使黄河得以形成发育,河口向东延伸,冲积形成华北平原。

探究三:(2)说明黄土高原与黄河三角洲、华北平原的关系

由于黄土高原环境的变化(植被破坏,水土流失)导致黄河下游含沙量增加,在河口堆积形成黄河三角洲,在下游冲积形成华北平原。

【思维整合】自然环境的整体表现及意义

自然环境的统一演化、要素组合及对干扰的整体响应,均是自然环境整体性的表现,具体分析见下表:

四、自然环境整体性与人类活动

整体性的积极意义:合理利用自然资源、修复生态系统、改善环境质量等方面。

理论依据:如图示

黄山位于安徽省黄山市境内,地处安徽省南部

气候:黄山属亚热带季风气候,山高谷深,气候呈垂直变化,局部地形对气候起主导作用,云雾多、湿度大、降水多,形成有特殊的山区季风气候,夏无酷暑,冬少严寒。

黄山山体主要由燕山期花岗岩构成,垂直节理发育

形成过程:(造山运动+地壳抬升+外力作用)

水文特点:黄山是钱塘江和长江两大水系的分水岭

一、自然要素间的物质转移和能量交换

1. 自然环境的概念:自然环境是环绕生物周围的各种自然因素的总和,如大气、水、其他物种、土壤、岩石矿物、太阳辐射等,是生物赖以生存的物质基础。

自然环境是环境的一种,环境有自然环境与社会文化环境之分。

自然环境是社会文化环境的基础,而社会文化环境又是自然环境的发展。

通常把这些因素划分为大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、岩石圈等五个自然圈。

2. 自然环境的组成要素:大气、水、土壤、生物、岩石及地貌的组成。

通常把这些因素划分为大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、岩石圈等五个自然圈。

自然环境要素间的物质、能量交换是——自然环境整体性的基础。

3. 自然要素间的物质转移和能量交换实现途经:水循环、生物循环和岩石圈物质循环等。

(1)水循环:自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

水循环是联系地球各圈和各种水体的“纽带”,是“调节器”,它调节了地球各圈层之间的能量,对冷暖气候变化起到了重要的因素。

水循环是“雕塑家”,它通过侵蚀,搬运和堆积,塑造了丰富多彩的地表形态。

水循环是“传输带”,它是地表物质迁移的强大动力和主要载体。

更重要的是,通过水循环,海洋不断向陆地输送淡水,补充和更新新陆地上的淡水资源,从而使水成为了可再生的资源。

【思维整合】——水循环过程中自然地理要素的相互关系

该物质循环过程以水文要素为中心,水文条件以河流因素为主,对地形、土壤、气候、生物的影响如下表所示:

(2)生物循环:指生态系统中的物质循环,即生态系统中的生物成分和非生物成分间物质往返流动的过程。

营养物质从大气、水体和土壤等的自然环境中通过绿色植物的吸收,进入到生态系统中,在生态系统各种生物间流动,最终重新归还到环境中,完成一次循环,整个过程继续进行,归还的物质再次被植物吸收进入生态系统,周而复始往复持续,这种物质的反复传递和转化过程就称为物质循环。生物循环的核心是植物的光合作用。

【案例分析】——生物在自然环境形成和演化中的作用

该物质循环过程以生物要素为中心,其中的植被状况对自然环境的影响较大,对地形、土壤、气候、水文的影响如下表所示:

(3)地质循环:从35亿到36亿年前原始地壳形成至今,在漫长的地质历史岁月中,岩石圈和其下的软流层之间存在着大规模的物质循环,即地质循环。推动地质循环的能量,主要来自地球内部放射性物质的衰变。

该物质循环过程以地壳运动为中心,其中地形条件的影响最为显著。

地形条件会影响河流的流向、流速和水能资源分布;

对气候的影响表现在气温、降水及气候类型方面。

(4)大气循环:泛指大气层物质和热量的循环性流动。

大气循环分为三圈环流、季风环流、局地环流等。形成大气循环的主因是阳光辐射到地球表面的热能,大气循环的主要形态是大气对流。

太阳光加热了地球表面,赤道附近的热空气上升,从高空分流向地球的两极,热空气在两极地区释放出所携带的热量而变冷变重,下降到地面之后又从两极吹回到赤道,周而复始,从而形成了大气的全球性对流即大气循环。大气对流在局部地区也会形成。

大气循环使地球表面层温度趋于热平衡状态,是气候和气象变化的导因,但是许多污染物如二氧化硫、氯氟烃等也会随着大气对流扩散到很远的地方。

自然地理环境的基本组成要素——地 貌、大气、水、生物、土壤相互联系、相互影响和相互渗透,不断地进行着物质运动和能量交换,从而构成一个不可分割的有机整体。

二、自然环境的整体功能

自然地理要素间相互作用产生单个自然地理要素所不具备的新功能:

2.类型:

(1)生产功能——指共同合成有机物的功能。

【思维整合】——自然要素组合的差异影响生产功能的强弱

【思维整合】——坡度对生物生长的影响

生物、大气、水、土壤、岩石及地貌的组合不同,生产功能的强弱有明显差异。

相邻的坡地与平地,不仅坡度不同,其接受的太阳辐射、水分条件、土壤肥力、风化物粗细等也不同,共同影响着土地的生产功能,即使生长同种植物,生物量也有较大差别。

(2)稳定功能:指各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理环境的性质保持稳定的能力。各地理要素本身不具备平衡功能,但自然地理环境拥有此功能。

例如:大气中CO2的含量长期保持稳定。

【思维整合】——自然环境的整体功能

三、自然环境的统一演化和要素组合

1.特点(1)变化性:自然环境要素每时每刻都在演化。

如下面所示的地貌侵蚀的变化为例:

(2)统一性:自然环境要素具有统一的演化过程,保证了各要素的协调。形成了阶段性的自然环境要素组合。

一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的。

在缺少水土的峭壁岩石缝间,发育不良的黄山松成为“怪松”

花岗岩体节理风化,造就“奇石”

山体高大陡峭,气流强烈抬升形成“云海”。

泉水:大气降水经森林涵养渗入地下,经玄武岩层、火山碎屑岩的长期融滤、矿化,源源不断地生成矿泉水,沿断裂带上涌出露地表。

岩浆上涌加热地下水,形成“温泉”

【案例分析】——湖泊演变为陆地的过程

湖泊演变为陆地的过程是地貌、气候、生物、土壤、水等要素的统一演化过程。

在这一变化过程中,依次出现不同的自然环境要素组合。

四、自然环境对干扰的整体响应

1.特点

(1)某一自然环境要素受到外部干扰发生变化,进而改变了该要素与其他要素间的物质和能量交换,使得其他要素发生连锁变化,最终导致整个自然环境发生改变。——牵一发而动全身

(2)干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步。

【案例分析】——森林过度采伐导致东北自然环境的整体变化

表现:某一要素的变化会导致其他要素甚至环境整体的改变。

受人类活动的影响:生物、水容易受到影响,岩石受人类直接影响较小。

3.现状:人类对自然环境的干扰不断增强,环境变化加快,不利于人类的对环境的适应。

【主题探究】——地理环境整体性的表现

表现1:地理环境具有统一演化的的过程。

探究一:分析黄土高原的水土流失的成因和危害

思考:黄土高原各地理要素之间有什么相互关系?

表现2:“ 牵一发而动全身 ”(指某一地理环境要素的变化会导致其它要素及整个地理环境的变化

探究二:(1)说明全球气候变暖的影响

思考:全球气候变暖后,地理环境各要素有何变化?

据材料分析全球变暖产生的严峻后果有哪些 ?

①极地和山地冰川融化加快;

②陆地上蒸发量大,径流量减少,水源短缺;

③世界粮食产量减少,出现“粮荒”;

④自然灾害加剧,损失加重;

⑤海平面上升,低地被淹。

应对全球变暖的措施:

表现3:一个区域地理环境的变化会影响其他地区。

探究三:(1)说明青藏高原的隆起对中亚、东亚及南亚的气候的影响。

①改变了大气环流,使东亚、南亚季风得以加强,形成典型的季风气候。

②使中亚和我国西北气候更加干旱,其东部和南部成为多雨中心。

③西北干旱,使风力作用加强,形成荒漠景观,促使黄土高原的形成,同时也使黄河得以形成发育,河口向东延伸,冲积形成华北平原。

探究三:(2)说明黄土高原与黄河三角洲、华北平原的关系

由于黄土高原环境的变化(植被破坏,水土流失)导致黄河下游含沙量增加,在河口堆积形成黄河三角洲,在下游冲积形成华北平原。

【思维整合】自然环境的整体表现及意义

自然环境的统一演化、要素组合及对干扰的整体响应,均是自然环境整体性的表现,具体分析见下表:

四、自然环境整体性与人类活动

整体性的积极意义:合理利用自然资源、修复生态系统、改善环境质量等方面。

理论依据:如图示

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪