江苏省镇江地区2024届高三上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 江苏省镇江地区2024届高三上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1001.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-11 16:04:58 | ||

图片预览

文档简介

镇江地区2024届高三上学期开学考试

历史

考生须知:

1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在答题纸上。

3.选择题的答案须用2B铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如要改动,须将原填涂处用橡皮擦净。非选择题的答案须用0. 5毫米黑色签字笔写在答题纸上相应区城内,答案写在本试题卷上无效。

一、单项选择题:共16题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 考古发现位于长江下游良渚文化,玉器雕刻和装饰技术十分先进,其装饰技法在商周时期的玉器上得到了广泛的使用。夏商周时期流行的镶嵌玉技术,也源于良渚。这说明( )

A. 中原率先成中华文明核心 B. 华夏认同开始出现

C. 良渚文化已经具备国家形态 D. 南北文化存在交流

2. 战国时期,诸子对利用舆论来管理基层社会的态度各异。孟子主张君主决策时要把国人的舆论作为重要参考,但不能盲从。韩非主张应采取对统治有利的舆论,但前提是必须受到法律制约,“言行而不轨于法令者必禁”。两种主张的共同目的是( )

A. 稳定社会秩序 B. 加强君主专制 C. 强化思想控制 D. 维护贵族利益

3. 建安十八年(213年),在曹操主导下,汉献帝下诏依据《尚书·禹贡》的九州之制调整天下州郡,重新划分天下为九州。调整后的区划,拓展冀州,扩大曹操直辖地盘;裁撤交州,将交州属郡改隶荆、益二州,意图制造孙权刘备矛盾。曹操复古改制实践能体现( )

A. 魏国在三国中占据优势 B. 大一统思想的历史传承

C. 东汉朝廷政令执行通畅 D. 地方实行州县两级管理

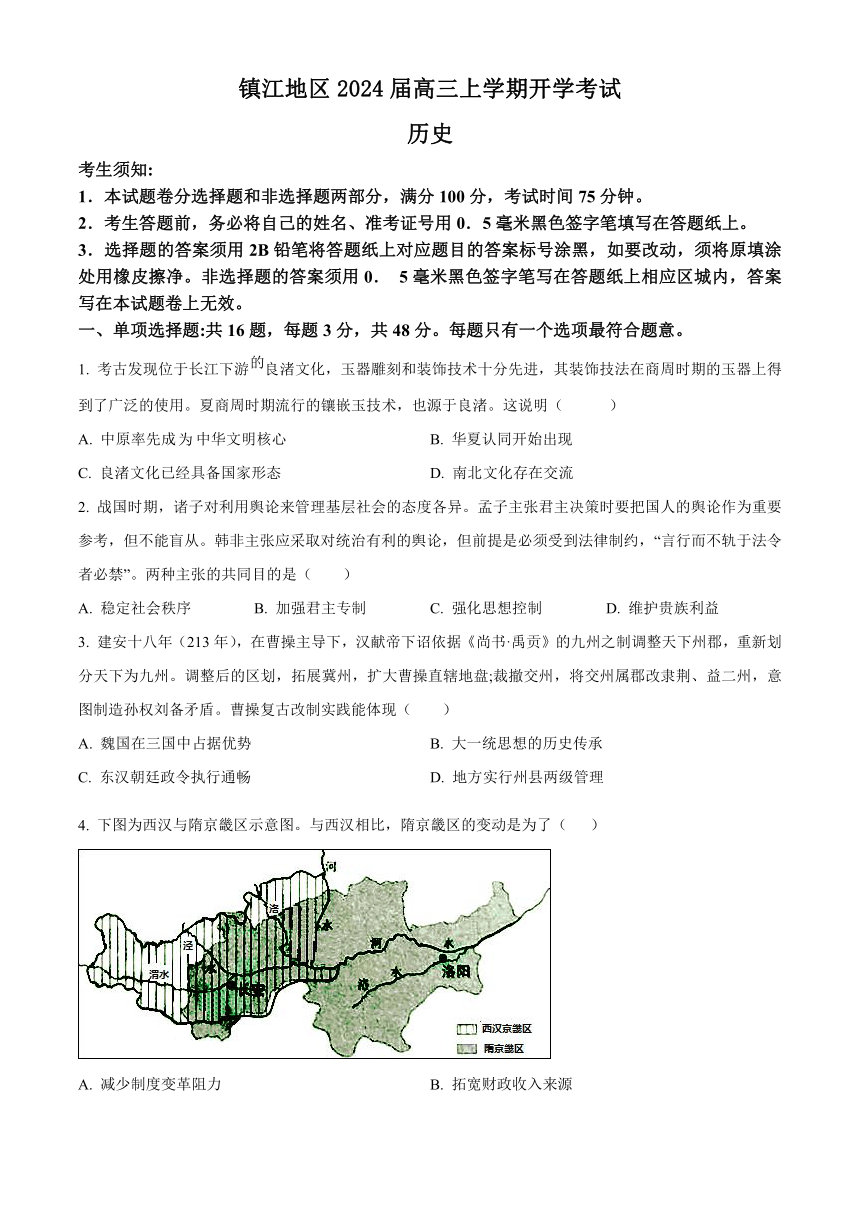

4. 下图为西汉与隋京畿区示意图。与西汉相比,隋京畿区的变动是为了( )

A. 减少制度变革阻力 B. 拓宽财政收入来源

C. 促进中原地区民族交融 D. 缓解关中地区经济压力

5. 《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”,黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明北魏时期( )

A. 北方商品经济出现严重衰退 B. 实物税取代货币税成为主体

C. 小农经济阻碍商品经济发展 D. 物物交换成为主要交换形式

6. 据统计,唐太宗贞观十三年(639年)至唐玄宗天宝元年(742年),全国户数年均增长率为10.59%,而长江中游的荆楚地区鄂岳等道则为13.8%,明显高于全国平均增长率。这一现象( )

A. 说明荆楚地区开始得到开发 B. 为经济重心的南移奠定基础

C. 反映南方社会环境优于北方 D. 得益于赋税制度的重大变革

7. 武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了

A. 官僚政治取代贵族政治 B. 科举制度完善并成熟

C. 宰相职资发生重大变化 D. 世家大族进一步衰落

8. 《金史兵制》载:“金之初年,诸部之民无它徭役,壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸孛堇征兵,凡步骑之仗糗皆取备焉。其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号,猛安者千夫长也,谋克者百夫长也。”这说明猛安谋克

A. 推动金朝的建立与发展 B. 模仿汉族的地方管理制度

C. 是社会与军事管理系统 D. 加强与汉族间交往交融

9. 南宋初,岳州知州范贫败上书朝廷指出:“本州农民,自来兼作商旅,务令疾速归业,如贪恋作商,其田权许人请射(消算田产)。”朝廷则认为农民在外经商,只要田地不抛荒,按时交农业税即可。这表明当时( )

A. 农业生产出现衰退 B. 重农抑商逐渐废止

C. 政府鼓励农民流动 D. 社会控制有所放松

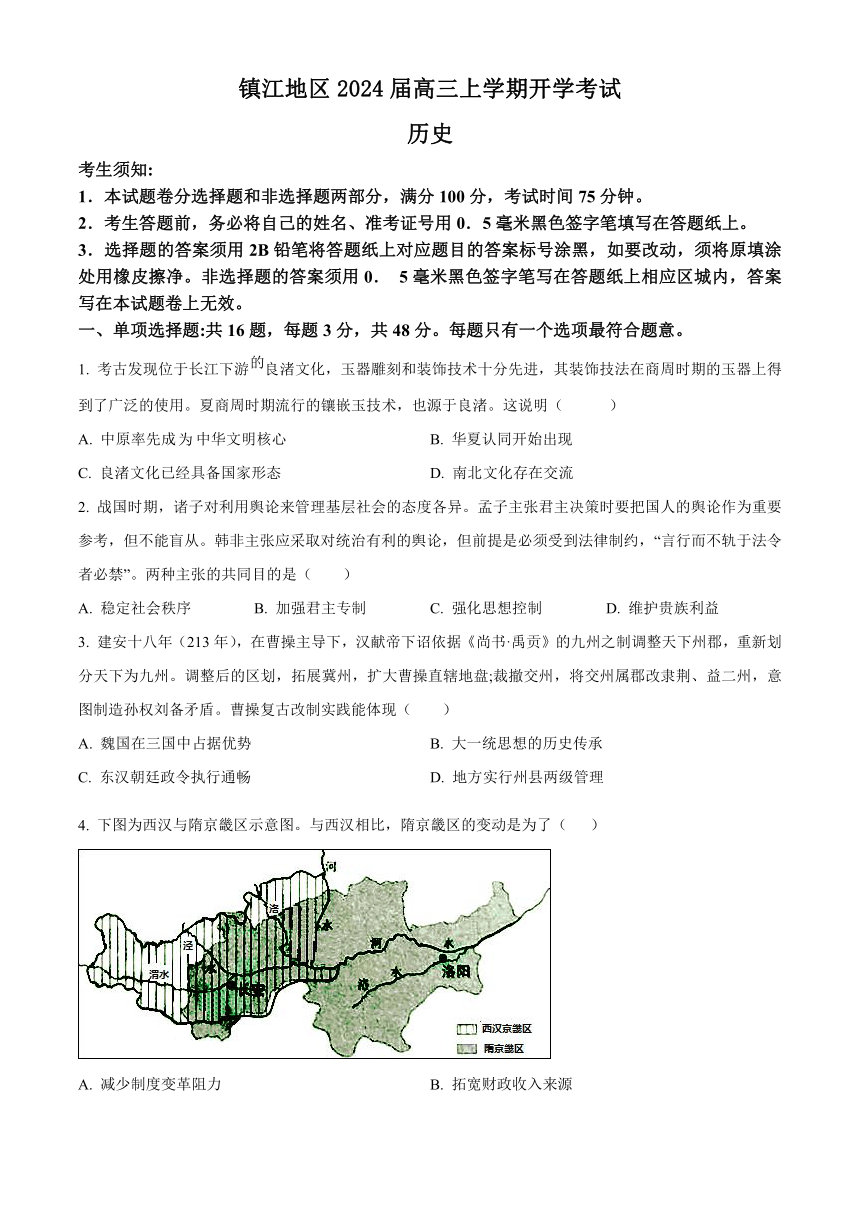

10. 据学者研究,图1、图2分别为比宋和南宋政治地理结构图。

据此推断,南宋政治地理结构的变化( )

A. 简化了地方行政层级 B. 改变北攻南守的形势

C. 有效防范了武将专权 D. 有利于维系偏安政权

11. 下表呈现的是宋代程颢、程颐和朱熹的思想观点。这说明理学家( )

程颢:考古今,察物情,揆人事,反复研究而思索之,求止于至善; 程颐:读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物。

朱熹:凡读书,先读《语》《孟》,然后观史……若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》便去看史,胸中无一权衡,多为所惑

A. 主张读书时须重视道德教化 B. 研究历史注重史料搜集整理

C. 通过探究万物获取事物真相 D. 借助历史事实体悟心学理念

12. “色目人” 的定义历史上有不同说法。宋人《南部新书》:大中(唐宣宗年号)以来,礼部放榜,岁取二三人姓氏稀辟者,谓之色目人。《元典章》记载:山东宣慰司询间中书省“未审何等为色目人”,中书省回复“除汉儿、高丽、蛮子人外,俱系色目人”。后又有济宁路询问“女真人张不花是否是色目人”,中书省答复“合与汉儿一体刺字”。对上述内容理解最为准确的是( )

A. 是佐证元朝行省制度的一手史料 B. 不同史料导致历史真相趋向多元

C. 历史事实随时代发展而不断丰富 D. 历史概念在不同时期内涵有演化

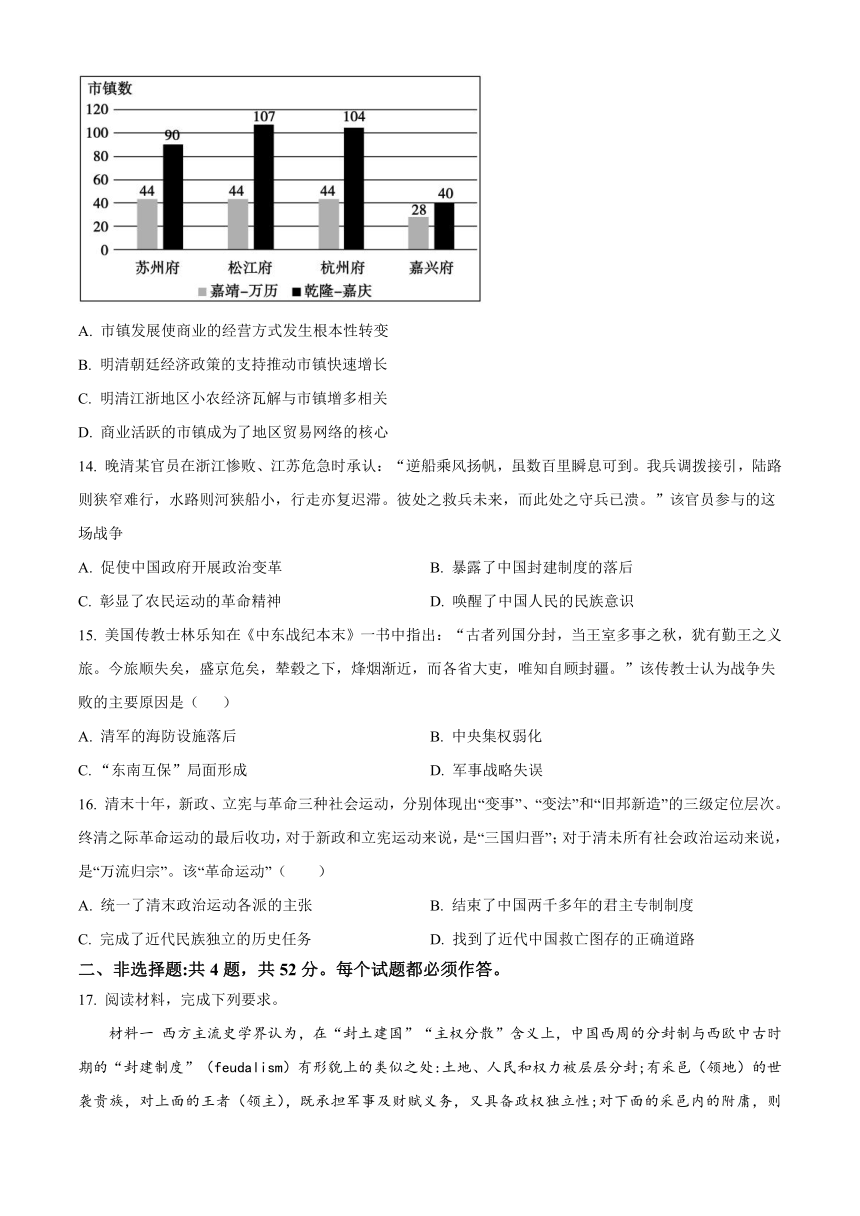

13. 下图为明清时期江浙部分地区的市镇数量变化情况(单位:个),对此解读正确的有( )

A. 市镇发展使商业的经营方式发生根本性转变

B. 明清朝廷经济政策的支持推动市镇快速增长

C. 明清江浙地区小农经济瓦解与市镇增多相关

D. 商业活跃的市镇成为了地区贸易网络的核心

14. 晚清某官员在浙江惨败、江苏危急时承认:“逆船乘风扬帆,虽数百里瞬息可到。我兵调拨接引,陆路则狭窄难行,水路则河狭船小,行走亦复迟滞。彼处之救兵未来,而此处之守兵已溃。”该官员参与的这场战争

A. 促使中国政府开展政治变革 B. 暴露了中国封建制度的落后

C. 彰显了农民运动的革命精神 D. 唤醒了中国人民的民族意识

15. 美国传教士林乐知在《中东战纪本末》一书中指出:“古者列国分封,当王室多事之秋,犹有勤王之义旅。今旅顺失矣,盛京危矣,辇毂之下,烽烟渐近,而各省大吏,唯知自顾封疆。”该传教士认为战争失败的主要原因是( )

A. 清军的海防设施落后 B. 中央集权弱化

C. “东南互保”局面形成 D. 军事战略失误

16. 清末十年,新政、立宪与革命三种社会运动,分别体现出“变事”、“变法”和“旧邦新造”的三级定位层次。终清之际革命运动的最后收功,对于新政和立宪运动来说,是“三国归晋”;对于清未所有社会政治运动来说,是“万流归宗”。该“革命运动”( )

A. 统一了清末政治运动各派的主张 B. 结束了中国两千多年的君主专制制度

C. 完成了近代民族独立的历史任务 D. 找到了近代中国救亡图存的正确道路

二、非选择题:共4题,共52分。每个试题都必须作答。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方主流史学界认为,在“封土建国”“主权分散”含义上,中国西周的分封制与西欧中古时期的“封建制度”(feudalism)有形貌上的类似之处:土地、人民和权力被层层分封;有采邑(领地)的世袭贵族,对上面的王者(领主),既承担军事及财赋义务,又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者。但二者的结构和宗旨又存在明亚差别。西欧的封建制度,含义包括强权者对弱者的“保护”和弱者为强权者“服役”这两个侧面,是战乱频仍、匪盗横行的背景下强权者通过提供保护以赢得对民众和土地的控制而建立的一种互惠性契约关系,可称之为“契约封建制”。西周的分封制,是作为军事征服者的周天子将土地与人民封赐给子弟及功臣,臣属继续往下作“次分封”,领主与附庸间没有契约可言,而是通过血缘纽带及血亲伦理实现领主对附庸控制的“宗法封建制”。

——摘编自冯天瑜《封建考论》

材料二 4至5世纪,当时的中国与罗马帝国面临相似的历史境遇,同时面临中央政权衰落和遭遇周边族群大规模冲击。在中国是匈奴、鲜卑、羯、氏、羌五大胡人族群纷纷南下,建起了众多政权。在罗马,是西哥特、东哥特、汪达尔、勃艮第、法兰克、伦巴第等日耳曼部落潮水般地一波波入侵,建起了一个个“蛮族王国”。但相似的历史轨迹,却产生了完全不同的结果。

——潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

(1)根据材料, 归纳西周的分封制和西欧的封建制度的异同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“相似历史轨迹,却产生了完全不同的结果”的史实。

(3)综合材料并结合所学知识,简析历史上现象相似结果却不同原因。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 关于唐朝食物的部分材料

序号 内容

① 白居易在四川任职时作《寄胡饼与杨万州》诗云:"胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。”

② 《刘禹锡嘉话》:“刘宴入朝,见卖蒸胡饼之处,买啗之。”

③ 《旧唐书》:高力士“于京城西北截沣水作碾,并转五轮,日破麦三百斛。”

④ 唐代小说《任氏传》:郑生在长安升平坊,天未亮,“门旁有胡人鬻饼之舍,方张灯炽炉。”

⑤ 杜佑《通典》:开元年间“天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文。”

⑥ 《唐大和上东征传》:鉴真第二次东渡前在扬州购入的补给中有“干胡饼二车”

⑦ 吐鲁番出土文献《唐于阗某寺支用簿》:“雇李□伍斗半面胡饼脚八十文,买果子二百卅五文,沽酒□。”

⑧ 日本僧人圆仁《入唐求法巡礼行记》:“开成六年正月六日,立春,命赐胡饼寺粥。时行胡饼,俗家皆然。”

⑨ 吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的直径19.5厘米的薄饼(甲);201号墓的彩绘劳作妇女泥俑群(乙),再现了舂粮、簸糠、推磨、擀面、烙饼的全过程

⑩ 莫高窟第159窟的唐朝壁画(丙),胡饼位于供桌左上角

甲

乙

丙

(1)根据材料,举例说明其体现的史料类型。

(2)根据上述材料,提炼一个研究主题,并加以简要论证(至少运用三则史料)。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 张岱生平(部分)

万历二十五年(1597年),张岱生于浙江绍兴书香门第,少年时天赋过人,工书善对,出口成章,被称为“今之江淹”。

成年后的张岱轻佻狂放,悠游于市井之间,流连于山水之侧,斗鸡走狗,走马观花,期间也写下大量的诗作。

崇祯八年(1635 年),张岱在乡试中因文章格式不符规定(八股文)而落榜;于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官不能选拔良才,从此绝意仕途,专心写作。

明亡后,张岱隐居不仕,潜心著述,著有散文集《陶庵梦忆》和纪传体明史著作《石置书》《石匮书后集》等。

康熙四年(1665 年),张岱撰写《自为墓志铭》,体现出保持气节而自持,心态达观却又深深无奈之情。

晚年著《于越三不朽图赞》,从儒家的“三不朽”立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。康熙十九年(1680 年)年底去世,享年84岁。

——摘编自韩金佑 《张岱年谱》 等

材料二 少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,...好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,…… 书蠹诗魔,劳碌半生,皆为梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居。所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙、缺砚一方而已。布衣蔬食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。

——摘编自张岱《自为墓志铭》

结合以上材料,对张岱的人生历程进行阐释,写一篇历史短文。 (要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,康熙常、雍正帝、乾隆帝多次出兵平定西北边疆叛乱,完成了对新疆、西藏的完全统一,击败沙俄侵略,收复台湾。在承认中央王朝统治前提下,允许少数民族地区实行有限自治;不同地区颁布了如《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《西藏通则》等相应的法律;各地因俗设官(制),如驻藏大臣、军府、盟旗等;对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系;不断赐封喇嘛教领袖,在蒙藏地区形成了达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统;蒙古族集中生活地区划定牧区、屯田(新疆)、实行招民开垦(西南地区)等,大力发展边疆经济。

——摘编自 马汝珩、马大正主编的《清代的边疆政策》等

材料二 19世纪70年代,沙俄武装强占伊犁、阿古柏盘踞新疆喀什等地、日本国入侵台湾,清朝面临边疆危机。海防与塞防成为清朝重臣们争论的焦点。

代表人物 主要观点

李鸿章 “近日财用极拙,人所共知,欲图振作,必统天下全局合盘同筹而后定计。”“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”“江海防维实为今全局要务”。

王文韶 “俄人占我伊犁,有久假不归之势。只要俄人不能得逞于西北,则各国必不致构衅于东南。否则我师退一步,则俄人进一步,我师迟一日,则俄人进一日。事机之急,莫此为甚。”

左宗棠 “重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师……东则海防,西则塞防,二者并重。”

——摘编自尹金海 《学术视野中的晚清海防与塞防之争》等

(1)根据材料一并结 合所学知识,概括指出清代前期稳固边疆的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三位官员应对边疆危机的主张,并简要评价当时左宗棠的观点和作为。

镇江地区2024届高三上学期开学考试

历史 答案解析

考生须知:

1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在答题纸上。

3.选择题的答案须用2B铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如要改动,须将原填涂处用橡皮擦净。非选择题的答案须用0. 5毫米黑色签字笔写在答题纸上相应区城内,答案写在本试题卷上无效。

一、单项选择题:共16题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 考古发现位于长江下游的良渚文化,玉器雕刻和装饰技术十分先进,其装饰技法在商周时期的玉器上得到了广泛的使用。夏商周时期流行的镶嵌玉技术,也源于良渚。这说明( )

A. 中原率先成为中华文明核心 B. 华夏认同开始出现

C. 良渚文化已经具备国家形态 D. 南北文化存在交流

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦中国。根据材料可知,良渚文化的一些因素影响到后来夏商周时期,而良渚位于南方,夏商周的核心区域位于北方,体现了南北文化的交流,D项正确;夏商西周的核心区域位于中原地区,但材料主要强调位于长江下游的良渚文化,排除A项;华夏认同出现于春秋时期,排除B项;良渚文化处于新石器时代晚期,仅凭材料无法证明其具备国家形态,排除C项。故选D项。

2. 战国时期,诸子对利用舆论来管理基层社会的态度各异。孟子主张君主决策时要把国人的舆论作为重要参考,但不能盲从。韩非主张应采取对统治有利的舆论,但前提是必须受到法律制约,“言行而不轨于法令者必禁”。两种主张的共同目的是( )

A. 稳定社会秩序 B. 加强君主专制 C. 强化思想控制 D. 维护贵族利益

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可以得出准确时空是战国时期(中国)。根据题干信息可知:孟子主张君主决策时要参考国人的舆论,体现民本思想,韩非主张采取受法律制约的对统治有利的舆论,说明二者都主张利用舆论来管理基层社会,共同目的是加强对基层社会的管理,稳定社会秩序,A项正确;材料说的是,加强对地方的控制,是中央集权的内容,不是加强君主集权,排除B项;“思想控制”是手段不是目的,排除C项;据所学知识,孟子和韩非子都是地主阶级,二人主张的共同目的是稳定社会秩序,材料不能体现韩非子和孟子主张维护贵族利益,排除D项。故选A项。

3. 建安十八年(213年),在曹操主导下,汉献帝下诏依据《尚书·禹贡》的九州之制调整天下州郡,重新划分天下为九州。调整后的区划,拓展冀州,扩大曹操直辖地盘;裁撤交州,将交州属郡改隶荆、益二州,意图制造孙权刘备矛盾。曹操复古改制实践能体现( )

A. 魏国在三国中占据优势 B. 大一统思想的历史传承

C. 东汉朝廷政令执行通畅 D. 地方实行州县两级管理

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是213年曹魏(中国)。根据材料可知,曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,体现了曹操受汉代大一统思想的影响,B项正确;材料没有涉及三国的对比,排除A项;曹操并不代表东汉政权,排除C项;曹操的改制并没有持续下去,排除D项。故选B项。

4. 下图为西汉与隋京畿区示意图。与西汉相比,隋京畿区的变动是为了( )

A. 减少制度变革阻力 B. 拓宽财政收入来源

C. 促进中原地区民族交融 D. 缓解关中地区经济压力

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉、隋朝(中国)。根据材料“西汉与隋京畿区示意图”可知,与西汉京畿区相比较,隋朝的京畿区向以洛阳为中心的东部延伸,结合所学知识可知,隋朝时期,人口大量增加,经济重心逐渐南移,亟需通过南粮北运等形式来缓解关中地区的经济压力,D项正确;材料中描述的是隋京畿区的东移,与制度变革无关,排除A项;京畿区的东移,与拓宽财政收入来源无关,排除B项;隋朝京畿区的变动目的是缓解经济压力,而民族融合是东移带来的影响,排除C项。故选D项。

5. 《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”,黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明北魏时期( )

A. 北方商品经济出现严重衰退 B. 实物税取代货币税成为主体

C. 小农经济阻碍商品经济发展 D. 物物交换成为主要交换形式

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知本质题。据本题时间信息可知准确时空:北魏时期。据题干材料可知主要结论:495年北魏统治下的黄河流域民间使用物物交换,货币的流通受到阻碍。结合所学可知,魏晋以来到北魏时期,北方长期动荡,社会经济受到破坏,商品经济发展出现严重衰退,货币的流通就会受到阻碍,A项正确;材料反映货币流通受到阻碍,而不是反映政府的税收,排除B项;材料反映魏晋以来农业生产受到政局动荡的破坏,而不是小农经济阻碍商品经济的发展,排除C项;“主要交换形式”说法错误,材料中河南诸州是货币与谷帛共用,因此不能得出物物交换是主要形式,排除D项。故选A项。

6. 据统计,唐太宗贞观十三年(639年)至唐玄宗天宝元年(742年),全国户数年均增长率为10.59%,而长江中游的荆楚地区鄂岳等道则为13.8%,明显高于全国平均增长率。这一现象( )

A. 说明荆楚地区开始得到开发 B. 为经济重心的南移奠定基础

C. 反映南方社会环境优于北方 D. 得益于赋税制度的重大变革

【答案】B

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题 。据本题次题干提示词,可知这是推断题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:中国古代唐朝时期。根据材料可知,在唐太宗贞观十三年(639年)至唐玄宗天宝元年(742年),长江中游的荆楚地区鄂岳等道户数增长率高于全国平均水平,说明这一地区人口增长相对较快,这为该地区的发展提供了大量的劳动力,为经济重心的南移奠定基础,B项正确;魏晋时期,荆楚地区已经得到开发,排除A项;材料反映长江中游人口的增加较快,劳动力增加,没有涉及社会环境,且这一时期处在唐朝的繁荣时期,社会安定,排除C项;根据所学可知,此时唐朝未进行赋税制度变革,排除D项。故选B项。

7. 武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了

A. 官僚政治取代贵族政治 B. 科举制度完善并成熟

C. 宰相职资发生重大变化 D. 世家大族进一步衰落

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料可知武则天执政期间,科举出身的宰相人数大大增加了,这说明科举制度在选拔人才方面作用于突出,而依靠九品中正而世代传承的世家大族无法直接获得政治权力,这对世家大族而言是巨大的打击,D项正确;郡县制的实行标志着官僚政治取代贵族政治 ,排除A项;材料并未体现科举制度自身的完善,排除B项;材料没有体现宰相职资发生重大变化,排除C项。故选D项。

8. 《金史兵制》载:“金之初年,诸部之民无它徭役,壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸孛堇征兵,凡步骑之仗糗皆取备焉。其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号,猛安者千夫长也,谋克者百夫长也。”这说明猛安谋克

A. 推动金朝的建立与发展 B. 模仿汉族的地方管理制度

C. 是社会与军事管理系统 D. 加强与汉族间交往交融

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸孛堇征兵”结合所学知识可知,猛安谋克是金代女真族的军事和社会组织单位,因此C正确;AD与材料无关,排除;猛安谋克制是金朝的制度创新,B排除。故选C。

9. 南宋初,岳州知州范贫败上书朝廷指出:“本州农民,自来兼作商旅,务令疾速归业,如贪恋作商,其田权许人请射(消算田产)。”朝廷则认为农民在外经商,只要田地不抛荒,按时交农业税即可。这表明当时( )

A. 农业生产出现衰退 B. 重农抑商逐渐废止

C. 政府鼓励农民流动 D. 社会控制有所放松

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料,南宋初,岳州农民“自来兼作商旅”,知州范贫败想收回外出经商的农人的产权。但朝廷最终没有同意,保护了经商农人的土地产权,也承认农民兼业的现实,这表明宋代政府适当放松了对社会的控制,D项正确;农业生产出现衰退和重农抑商逐渐废止与不符合史实,且在材料中无法体现;排除AB项;政府只是承认农民兼业的现实,并没有主观上鼓励农民流动,排除C项。故选D项。

10. 据学者研究,图1、图2分别为比宋和南宋政治地理结构图。

据此推断,南宋政治地理结构的变化( )

A. 简化了地方行政层级 B. 改变北攻南守的形势

C. 有效防范了武将专权 D. 有利于维系偏安政权

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料图示信息并结合所学知识可知,北宋政治地理结构呈现“圈层式”结构,意在加强中央集权;南宋政治地理结构呈现“条块式”结构,通过拉长战略纵深抵御北方游牧民族的南下,因此起到环绕保卫偏安政权的作用,D项正确;材料反映的是政治地理结构,未体现地方行政层级,排除A项;“改变北攻南守的形势”的说法与史实不符,排除B项;防范武将专权是北宋政治地理结构的特点,并非南宋,排除C项。故选D项。

11. 下表呈现的是宋代程颢、程颐和朱熹的思想观点。这说明理学家( )

程颢:考古今,察物情,揆人事,反复研究而思索之,求止于至善; 程颐:读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物。

朱熹:凡读书,先读《语》《孟》,然后观史……若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》便去看史,胸中无一权衡,多为所惑

A. 主张读书时须重视道德教化 B. 研究历史注重史料搜集整理

C. 通过探究万物获取事物真相 D. 借助历史事实体悟心学理念

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代中国。根据材料“读史须见圣贤所存治乱之机”“凡读书……若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》便去看史”可知,宋代理学家强调在读书时首先要明白圣贤道理,反映了他们强调读书要重视道德,A项正确;材料中的理学家强调读史,但说明的是读史需先读圣贤书,并非重视史料搜集,排除B项;“格物”的意思是通过探究万物获取事物真相,但材料体现的读书方法,不强调格物方法,排除C项;表格中的都是宋代理学家,并非心学家,材料与心学无关,排除D项。故选A项。

12. “色目人” 的定义历史上有不同说法。宋人《南部新书》:大中(唐宣宗年号)以来,礼部放榜,岁取二三人姓氏稀辟者,谓之色目人。《元典章》记载:山东宣慰司询间中书省“未审何等为色目人”,中书省回复“除汉儿、高丽、蛮子人外,俱系色目人”。后又有济宁路询问“女真人张不花是否是色目人”,中书省答复“合与汉儿一体刺字”。对上述内容理解最为准确的是( )

A. 是佐证元朝行省制度的一手史料 B. 不同史料导致历史真相趋向多元

C. 历史事实随时代发展而不断丰富 D. 历史概念在不同时期内涵有演化

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是中国元代。据材料“大中(唐宣宗年号)以来,礼部放榜......谓之色目人”并结合所学可知,唐朝大中以后,每逢礼部科举放榜,就会在登第者中选择两三个姓氏稀僻之人,充当榜花,这几位榜花就被称为色目。据材料“《元典章》记载......山东宣慰司询间中书省‘未审何等为色目人’”,“后又有济宁路询问‘女真人张不花是否是色目人’”这两个案例可知元廷未明确色目人都包含哪个种族,无例可循的执法官只能向上级咨询,由此可见,色目人这一概念在不同历史环境下含义不同,即历史概念在不同时期内涵有所演化,D项正确;材料涉及“唐朝的一些历史”“元朝中书省”等信息,不涉及行省制,排除A项;不同史料相互佐证可以增加历史结论的正确性,使历史研究结论更加接近真相,而不是让历史真相趋向多元,排除B项;历史事实是已经发生过的,不会再改变,不断丰富的是对历史事实的研究和认识,排除C项。故选D项。

13. 下图为明清时期江浙部分地区的市镇数量变化情况(单位:个),对此解读正确的有( )

A. 市镇发展使商业的经营方式发生根本性转变

B. 明清朝廷经济政策的支持推动市镇快速增长

C 明清江浙地区小农经济瓦解与市镇增多相关

D. 商业活跃的市镇成为了地区贸易网络的核心

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:明清时期(中国)。根据图片信息可知,明清时期,江浙部分地区的市镇数量明显增加,说明当时江浙地区的工商业市镇发展繁荣,成为了地区贸易网络的核心,D项正确;A项与史实不符,此时仍处于封建社会,自然经济占主导地位,经营方式没有发生根本性转变,排除A 项;明清时期仍然实行重农抑商政策,排除B项;小农经济并没有解体,排除C项。故选D项。

14. 晚清某官员在浙江惨败、江苏危急时承认:“逆船乘风扬帆,虽数百里瞬息可到。我兵调拨接引,陆路则狭窄难行,水路则河狭船小,行走亦复迟滞。彼处之救兵未来,而此处之守兵已溃。”该官员参与的这场战争

A. 促使中国政府开展政治变革 B. 暴露了中国封建制度的落后

C. 彰显了农民运动的革命精神 D. 唤醒了中国人民的民族意识

【答案】B

【解析】

【详解】材料中反映了敌方虽然逆风,但是瞬息可到,这说明其船只是现代轮船,而清朝的兵员运送能力非常落后,不能应对瞬息万变的战场形势,结合所学知识可知,这是鸦片战争,暴露了中国封建制度的落后,B项正确;鸦片战争后,清政府并未进行政治变革,排除A项;材料涉及的是英国侵略者,而非太平天国军队,排除C项;D项与材料无关,排除D项。故选B项。

15. 美国传教士林乐知在《中东战纪本末》一书中指出:“古者列国分封,当王室多事之秋,犹有勤王之义旅。今旅顺失矣,盛京危矣,辇毂之下,烽烟渐近,而各省大吏,唯知自顾封疆。”该传教士认为战争失败的主要原因是( )

A. 清军的海防设施落后 B. 中央集权弱化

C. “东南互保”局面形成 D. 军事战略失误

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:1894年(中国)。据材料信息“今旅顺失矣,盛京危矣”结合所学知识,可知是1894年的甲午中日战争,面临民族危机时,“各省大吏,唯知自顾封疆”,对比“古者列国分封,当王室多事之秋,犹有勤王之义旅。”,通过古今对比可知,该传教士认为战争失败的主要原因是各省长官没有积极拱卫中央,体现出清朝中央集权弱化,B项正确;甲午海战时,海防设施很先进,与史实不符,排除A项;东南互保是义和团运动和八国联军侵华期间刘坤一、张之洞等东南督抚所策划的中国近代史上的历史事件,与本题时空不一致,排除C项;根据材料信息,主要是中央对地方的控制力减弱,并没有涉及到战略问题,排除D项。故选B项。

16. 清末十年,新政、立宪与革命三种社会运动,分别体现出“变事”、“变法”和“旧邦新造”的三级定位层次。终清之际革命运动的最后收功,对于新政和立宪运动来说,是“三国归晋”;对于清未所有社会政治运动来说,是“万流归宗”。该“革命运动”( )

A. 统一了清末政治运动各派的主张 B. 结束了中国两千多年的君主专制制度

C. 完成了近代民族独立的历史任务 D. 找到了近代中国救亡图存的正确道路

【答案】B

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是清末。根据“对于新政和立宪运动来说,是‘三国归晋;’对于清未所有社会政治运动来说,是‘万流归宗’”并结合所学内容可知,这场“革命运动”应该是辛亥革命,辛亥革命结束了中国两千多年的君主专制制度,B项正确;辛亥革命没有统一了清末政治运动各派的主张,排除A项;辛亥革命没有使中国摆脱半殖民地半封建的社会性质,所以没有完成近代民族独立的历史任务,也没有找到近代中国救亡图存的正确道路,排除CD项。故选B项。

二、非选择题:共4题,共52分。每个试题都必须作答。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方主流史学界认为,在“封土建国”“主权分散”含义上,中国西周的分封制与西欧中古时期的“封建制度”(feudalism)有形貌上的类似之处:土地、人民和权力被层层分封;有采邑(领地)的世袭贵族,对上面的王者(领主),既承担军事及财赋义务,又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者。但二者的结构和宗旨又存在明亚差别。西欧的封建制度,含义包括强权者对弱者的“保护”和弱者为强权者“服役”这两个侧面,是战乱频仍、匪盗横行的背景下强权者通过提供保护以赢得对民众和土地的控制而建立的一种互惠性契约关系,可称之为“契约封建制”。西周的分封制,是作为军事征服者的周天子将土地与人民封赐给子弟及功臣,臣属继续往下作“次分封”,领主与附庸间没有契约可言,而是通过血缘纽带及血亲伦理实现领主对附庸控制的“宗法封建制”。

——摘编自冯天瑜《封建考论》

材料二 4至5世纪,当时的中国与罗马帝国面临相似的历史境遇,同时面临中央政权衰落和遭遇周边族群大规模冲击。在中国是匈奴、鲜卑、羯、氏、羌五大胡人族群纷纷南下,建起了众多政权。在罗马,是西哥特、东哥特、汪达尔、勃艮第、法兰克、伦巴第等日耳曼部落潮水般地一波波入侵,建起了一个个“蛮族王国”。但相似的历史轨迹,却产生了完全不同的结果。

——潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

(1)根据材料, 归纳西周的分封制和西欧的封建制度的异同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“相似的历史轨迹,却产生了完全不同的结果”的史实。

(3)综合材料并结合所学知识,简析历史上现象相似结果却不同的原因。

【答案】(1)相同点:维护统治而形成的等级制度;受封者承担一定义务又在辖区内有较大的自主权;(独立性);统治者未能实现权力高度集中(中央集权),易出现分裂割据、混战局面;不同点:社会性质不同,分封制实行于奴隶社会,西欧封建制度实行于封建社会;联系纽带不同:分封制与宗法制紧密结合,强调血缘关系;西欧封建制度领主与附庸之间强调契约关系;历史影响不同:随着生产力的发展,小农经济兴起,新兴地主阶级力量壮大,分封制逐渐被中央集权的郡县制所取代;随着商品经济的发展,近代城市兴起和王权的加强而逐渐瓦解,西欧出现一系列并立的民族国家。

(2)史实:相似轨迹:统一帝国遭到周边族群(亚欧游牧民族大迁徙)的冲击;出现了多政权并存局面;

不同结果:中国在分裂后再度实现了统一,建立了隋唐大一统王朝;中央集权制度和大一统局面成为主流;西欧分裂成多个封建国家,逐渐形成封君封臣制和庄园农奴制;西欧没有形成民族认同,长期处于分裂局面;

(3)原因:社会状况不同(国情不同);政治结构的差异;民族交融程度和文化认同的差异;统治者应对措施的差异。

【解析】

【小问1详解】

本题是对比类材料分析题。时空是西周时期的中国和中古时期的西欧。

相同点:据材料一“被层层分封”并结合所学可得出维护统治而形成的等级制度;据材料一“有采邑(领地)的世袭贵族,对上面的王者(领主),既承担军事及财赋义务,又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者”可得出受封者承担一定义务又在辖区内有较大的自主权即有很大的独立性;据材料一“有采邑(领地)的世袭贵族......又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者”并结合所学可知,西周和中古西欧的统治者都未能实现权力高度集中(中央集权),易出现分裂割据、混战局面;

不同点:结合所学可知,西周时期的中国和中古西欧社会性质不同,西周分封制实行于奴隶社会,西欧封建制度实行于封建社会;据材料一“西周......而是通过血缘纽带及血亲伦理实现领主对附庸控制”“西欧......建立的一种互惠性契约关系,可称之为‘契约封建制’”可得出联系纽带不同,西周分封制与宗法制紧密结合,强调血缘关系;西欧封建制度领主与附庸之间强调契约关系;结合所学可知,历史影响不同,在中国,随着生产力的发展,土地私有制逐渐产生,小农经济兴起,新兴地主阶级力量壮大,分封制逐渐被中央集权的郡县制所取代;而在中古西欧,“封建制度”随着商品经济的发展,近代城市兴起和王权的加强而逐渐瓦解,西欧出现一系列并立的民族国家。

【小问2详解】

本题是对比类材料分析题。时空是魏晋南北朝及以后时期的中国和中古时期的西欧。

相似轨迹:据材料二“当时的中国与罗马帝国面临相似的历史境遇,同时面临中央政权衰落和遭遇周边族群大规模冲击”可得出统一帝国遭到周边族群(亚欧游牧民族大迁徙)的冲击;据材料二“在中国......建起了众多政权”“在罗马......建起了一个个‘族王国’”可得出都出现了多政权并存局面。

不同结果:结合所学可知,中国在经历了魏晋南北朝时期长期分裂后再度实现了统一,建立了隋唐大一统王朝;古代中国中央集权制度和大一统局面成为主流;而西欧在西罗马帝国的废墟上建立了多个封建国家,逐渐形成封君封臣制和庄园农奴制;西欧在很长时间内没有形成民族认同,长期呈现分裂动荡局面。

【小问3详解】

本题是背景类材料分析题。时空是古代中国和中古时期的西欧。结合所学可知,社会状况不同或者说国情不同,古代中国政治、经济、文化等方面都蕴含着大一统理念,而中古时期的西欧缺乏这些有利条件;政治结构方面,中国自秦朝起实行郡县制等制度,实现中央对地方的垂直管理,成为促进国家统一的重要的制度保障,而中古西欧实行封君封臣制度,“我的附庸的附庸不是我的附庸”,易造成分裂割据;另外古代中国中原先进文化强大的吸引力吸引少数民族逐渐汉化,民族交融程度较高,古代中国儒学不断传播,各民族文化认同较高,而中古西欧民族融合程度、文化认同程度不如古代中国高; 最后古代中国统治者重视“大一统”国家的构建,实行相对开明的民族政策,对边疆地区进行积极的管理,而中古西欧统治者缺乏相应的措施。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 关于唐朝食物的部分材料

序号 内容

① 白居易在四川任职时作《寄胡饼与杨万州》诗云:"胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。”

② 《刘禹锡嘉话》:“刘宴入朝,见卖蒸胡饼之处,买啗之。”

③ 《旧唐书》:高力士“于京城西北截沣水作碾,并转五轮,日破麦三百斛。”

④ 唐代小说《任氏传》:郑生在长安升平坊,天未亮,“门旁有胡人鬻饼之舍,方张灯炽炉。”

⑤ 杜佑《通典》:开元年间“天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文。”

⑥ 《唐大和上东征传》:鉴真第二次东渡前在扬州购入的补给中有“干胡饼二车”

⑦ 吐鲁番出土文献《唐于阗某寺支用簿》:“雇李□伍斗半面胡饼脚八十文,买果子二百卅五文,沽酒□。”

⑧ 日本僧人圆仁《入唐求法巡礼行记》:“开成六年正月六日,立春,命赐胡饼寺粥。时行胡饼,俗家皆然。”

⑨ 吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的直径19.5厘米的薄饼(甲);201号墓的彩绘劳作妇女泥俑群(乙),再现了舂粮、簸糠、推磨、擀面、烙饼的全过程

⑩ 莫高窟第159窟的唐朝壁画(丙),胡饼位于供桌左上角

甲

乙

丙

(1)根据材料,举例说明其体现的史料类型。

(2)根据上述材料,提炼一个研究主题,并加以简要论证(至少运用三则史料)。

【答案】(1)史料类型:

文献史料:如史书《旧唐书》《通典》,日记《入唐求法巡礼行记》,账簿《唐于阗某寺支用簿》等;

实物史料:如⑨吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的薄饼和彩绘劳作妇女泥俑群;

图像史料:如⑩莫高窟的壁画。

(2)研究主题:示例

研究主题1:从地域角度看胡饼在唐朝的流行

阐释:唐朝国家统一,疆域拓展,民族往来和对外交流活跃。白居易《寄胡饼与杨万州》诗句,说明胡饼在长安流行并影响到四川地区;《唐大和上东征传》反映了胡饼在南方城市扬州也较为常见;吐鲁番出土文献《唐于阗某寺支用簿》、莫高窟壁画等,体现出胡饼在西北丝绸之路上比较盛行。

以上不同类型的史料互相印证,能够证明胡饼在唐朝的广大疆域内颇为流行。

研究主题2:胡饼流行反映唐朝的社会风貌

阐释:唐朝国家统一,社会经济繁荣,民族往来和对外交流活跃。唐代小说《任氏传》记载,表明都城长安有胡人经营的胡饼铺;《刘禹锡嘉话》和白居易的诗句,反映了胡饼被唐朝官员所接受;日本僧人《入唐求法巡礼行记》的记载,说明当时僧俗百姓普遍食用胡饼。

以上不同角度的史料互相印证,能够证明胡饼作为异域食品在唐朝社会的不同阶层流行,反映了唐朝民族交融、多元并包的社会风貌。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是唐朝中国。结合所学可知,史料类型可分为文献史料、实物史料、图像史料等。

【小问2详解】

本题是论述题之探究结论论证题,时空是唐朝中国。首先,分析材料内容,材料描述了唐朝的食物,尤其是胡饼的相关史料,结合史实,提炼一个研究主题,并加以简要论证。注意要选择自己熟悉且容易论证的,论题要具体、明确。根据材料“白居易在四川任职时作《寄胡饼与杨万州》”、“鉴真第二次东渡前在扬州购入的补给中有干胡饼二车”可得出从地域角度看胡饼在唐朝的流行;其次,结合唐朝的疆域、民族交融、社会经济发展状况、丝绸之路等相关史实,对论题进行论证。要注意史论结合,论从史出,表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰,紧扣论题。最后,对所论述的内容进行简单的总结。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 张岱生平(部分)

万历二十五年(1597年),张岱生于浙江绍兴书香门第,少年时天赋过人,工书善对,出口成章,被称为“今之江淹”。

成年后的张岱轻佻狂放,悠游于市井之间,流连于山水之侧,斗鸡走狗,走马观花,期间也写下大量的诗作。

崇祯八年(1635 年),张岱在乡试中因文章格式不符规定(八股文)而落榜;于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官不能选拔良才,从此绝意仕途,专心写作。

明亡后,张岱隐居不仕,潜心著述,著有散文集《陶庵梦忆》和纪传体明史著作《石置书》《石匮书后集》等。

康熙四年(1665 年),张岱撰写《自为墓志铭》,体现出保持气节而自持,心态达观却又深深无奈之情。

晚年著《于越三不朽图赞》,从儒家的“三不朽”立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。康熙十九年(1680 年)年底去世,享年84岁。

——摘编自韩金佑 《张岱年谱》 等

材料二 少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,...好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,…… 书蠹诗魔,劳碌半生,皆为梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居。所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙、缺砚一方而已。布衣蔬食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。

——摘编自张岱《自为墓志铭》

结合以上材料,对张岱的人生历程进行阐释,写一篇历史短文。 (要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

【答案】示例:

观点:张岱的人生历程与明清易代的社会变迁(张岱的人生历程折射出明清易代的社会变迁)

论证:明朝后期以来,商品经济繁荣,社会娱乐生活丰富,奢靡之风盛行;政治上日益僵化的专制统治下出现了宦官专权的局面,政治黑暗,社会矛盾尖锐;思想界涌现出以李贽为代表的提倡个性自由、蔑视权威和教条的主张。生活在这一时期的张岱才华横溢,纵情山水,享受生活,批判八股取士不能选拔人才,体现了当时文人追求个性,渴求自由解放的特点。明末清初社会剧烈动荡不安,促进了思想界的活跃。

国破家亡的社会现实、清朝君主专制的进一步加强和清朝统治者对思想文化的严密控制(文字狱),给知识分子带来了巨大冲击和心理创伤。张岱隐居不仕,在穷困中著书立说,体现了他对儒家思想的坚守,对经世致用(天下兴亡、匹夫有责)的实践和对家国怀有的深厚感情。

结论:综上所述,张岱的人生历程是明清易代时期社会变迁的一个缩影,折射出明清之际中国社会的巨大变化,其思想及学术贡献影响后世。

【解析】

【详解】本题为探究结论论证题题型。本题时空:明清时期。根据材料张岱在乡试中因文章格式不符规定(八股文)而落榜;于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官不能选拔良才,从此绝意仕途,专心写作。晚年著《于越三不朽图赞》,从儒家的“三不朽”立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。对比其变化,可以读出观点:张岱的人生历程与明清易代的社会变迁。论证主要要结合历史人物的时代背景进行论证,其中注意史论的结合。

分析明朝背景得出论证:明朝后期以来,商品经济繁荣,社会娱乐生活丰富,奢靡之风盛行;政治上日益僵化的专制统治下出现了宦官专权的局面,政治黑暗,社会矛盾尖锐;思想界涌现出以李贽为代表的提倡个性自由、蔑视权威和教条的主张。生活在这一时期的张岱才华横溢,纵情山水,享受生活,批判八股取士不能选拔人才,体现了当时文人追求个性,渴求自由解放的特点。明末清初的背景得出论证:社会剧烈动荡不安,促进了思想界的活跃。

清朝背景得出论证:国破家亡的社会现实、清朝君主专制的进一步加强和清朝统治者对思想文化的严密控制(文字狱),给知识分子带来了巨大冲击和心理创伤。张岱隐居不仕,在穷困中著书立说,体现了他对儒家思想的坚守,对经世致用(天下兴亡、匹夫有责)的实践和对家国怀有的深厚感情。

情感升华得出结论:综上所述。张岱的人生历程是明清易代时期社会变迁的一个缩影,折射出明清之际中国社会的巨大变化,其思想及学术贡献影响后世。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,康熙常、雍正帝、乾隆帝多次出兵平定西北边疆叛乱,完成了对新疆、西藏的完全统一,击败沙俄侵略,收复台湾。在承认中央王朝统治前提下,允许少数民族地区实行有限自治;不同地区颁布了如《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《西藏通则》等相应的法律;各地因俗设官(制),如驻藏大臣、军府、盟旗等;对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系;不断赐封喇嘛教领袖,在蒙藏地区形成了达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统;蒙古族集中生活地区划定牧区、屯田(新疆)、实行招民开垦(西南地区)等,大力发展边疆经济。

——摘编自 马汝珩、马大正主编的《清代的边疆政策》等

材料二 19世纪70年代,沙俄武装强占伊犁、阿古柏盘踞新疆喀什等地、日本国入侵台湾,清朝面临边疆危机。海防与塞防成为清朝重臣们争论的焦点。

代表人物 主要观点

李鸿章 “近日财用极拙,人所共知,欲图振作,必统天下全局合盘同筹而后定计。”“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”“江海防维实为今全局要务”。

王文韶 “俄人占我伊犁,有久假不归之势。只要俄人不能得逞于西北,则各国必不致构衅于东南。否则我师退一步,则俄人进一步,我师迟一日,则俄人进一日。事机之急,莫此为甚。”

左宗棠 “重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师……东则海防,西则塞防,二者并重。”

——摘编自尹金海 《学术视野中的晚清海防与塞防之争》等

(1)根据材料一并结 合所学知识,概括指出清代前期稳固边疆的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三位官员应对边疆危机的主张,并简要评价当时左宗棠的观点和作为。

【答案】(1)特点:通过军事手段坚决维护国家统;实行有限自治;立法手段加强管理;因俗而治,治理形式多样;优待各族上层分子;注重发展边疆经济。

(2)主张:①李鸿章:因财政危机,海防、塞防很难兼顾,主张放弃塞防,加强海防;

②王文韶:沙俄严重威胁西北边疆,加强塞防以对付沙俄;

③左宗棠:海防与塞防并重(兼顾);

评价:左宗棠主张海防、边防并重,统筹兼顾,具有强烈的爱国主义精神,从长远来看更加注重大局,有利于维护国家统一和领土完整;但鉴于国家财政困难,势必加重人民负担。左宗棠积极参与洋务运动,创办了福州船政局等近代企业;在清廷支持下率军收复新疆,使西北边疆渡过危机;用实际行动捍卫了国家主权和领土完整。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是中国古代清朝前期。特点归纳注意对材料的解读和归纳,根据材料“康熙常、雍正帝、乾隆帝多次出兵平定西北边疆叛乱”得出特点一通过军事手段坚决维护国家统;根据材料“允许少数民族地区实行有限自治”得出特点二实行有限自治;根据材料“《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《西藏通则》等相应的法律”得出特点三立法手段加强管理;根据材料“各地因俗设官(制),如驻藏大臣、军府、盟旗等;对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系”可以得出特点四因俗而治,治理形式多样;根据材料“对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系”可以得出特点五优待各族上层分子;根据材料“定牧区、屯田(新疆)、实行招民开垦(西南地区)等,大力发展边疆经济”可以得出特点六注重发展边疆经济。

【小问2详解】

本题第一问是特点类材料分析题。时空是中国近代晚清时期。本题答案需要认真研读材料,教材并没有这方面内容。根据材料“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”。可以归纳李鸿章主张因财政危机,海防、塞防很难兼顾,主张放弃塞防,加强海防。根据材料“我师迟一日,则俄人进一日。事机之急,莫此为甚”可以看出王文韶主张沙俄严重威胁西北边疆,加强塞防以对付沙俄。根据材料“东则海防,西则塞防,二者并重”可以看出左宗棠主张海防与塞防并重。本题第二问是认识类材料分析题。时空是中国近代晚清时期。认识类材料是开放型的答题,把握好历史史实,要看到历史人物对历史发展的积极作用。注意语言的逻辑性即可。结合所学内容得出:左宗棠主张海防、边防并重,统筹兼顾,具有强烈的爱国主义精神,从长远来看更加注重大局,有利于维护国家统一和领土完整;但鉴于国家财政困难,势必加重人民负担。左宗棠积极参与洋务运动,创办了福州船政局等近代企业;在清廷支持下率军收复新疆,使西北边疆渡过危机;用实际行动捍卫了国家主权和领土完整。

历史

考生须知:

1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在答题纸上。

3.选择题的答案须用2B铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如要改动,须将原填涂处用橡皮擦净。非选择题的答案须用0. 5毫米黑色签字笔写在答题纸上相应区城内,答案写在本试题卷上无效。

一、单项选择题:共16题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 考古发现位于长江下游良渚文化,玉器雕刻和装饰技术十分先进,其装饰技法在商周时期的玉器上得到了广泛的使用。夏商周时期流行的镶嵌玉技术,也源于良渚。这说明( )

A. 中原率先成中华文明核心 B. 华夏认同开始出现

C. 良渚文化已经具备国家形态 D. 南北文化存在交流

2. 战国时期,诸子对利用舆论来管理基层社会的态度各异。孟子主张君主决策时要把国人的舆论作为重要参考,但不能盲从。韩非主张应采取对统治有利的舆论,但前提是必须受到法律制约,“言行而不轨于法令者必禁”。两种主张的共同目的是( )

A. 稳定社会秩序 B. 加强君主专制 C. 强化思想控制 D. 维护贵族利益

3. 建安十八年(213年),在曹操主导下,汉献帝下诏依据《尚书·禹贡》的九州之制调整天下州郡,重新划分天下为九州。调整后的区划,拓展冀州,扩大曹操直辖地盘;裁撤交州,将交州属郡改隶荆、益二州,意图制造孙权刘备矛盾。曹操复古改制实践能体现( )

A. 魏国在三国中占据优势 B. 大一统思想的历史传承

C. 东汉朝廷政令执行通畅 D. 地方实行州县两级管理

4. 下图为西汉与隋京畿区示意图。与西汉相比,隋京畿区的变动是为了( )

A. 减少制度变革阻力 B. 拓宽财政收入来源

C. 促进中原地区民族交融 D. 缓解关中地区经济压力

5. 《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”,黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明北魏时期( )

A. 北方商品经济出现严重衰退 B. 实物税取代货币税成为主体

C. 小农经济阻碍商品经济发展 D. 物物交换成为主要交换形式

6. 据统计,唐太宗贞观十三年(639年)至唐玄宗天宝元年(742年),全国户数年均增长率为10.59%,而长江中游的荆楚地区鄂岳等道则为13.8%,明显高于全国平均增长率。这一现象( )

A. 说明荆楚地区开始得到开发 B. 为经济重心的南移奠定基础

C. 反映南方社会环境优于北方 D. 得益于赋税制度的重大变革

7. 武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了

A. 官僚政治取代贵族政治 B. 科举制度完善并成熟

C. 宰相职资发生重大变化 D. 世家大族进一步衰落

8. 《金史兵制》载:“金之初年,诸部之民无它徭役,壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸孛堇征兵,凡步骑之仗糗皆取备焉。其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号,猛安者千夫长也,谋克者百夫长也。”这说明猛安谋克

A. 推动金朝的建立与发展 B. 模仿汉族的地方管理制度

C. 是社会与军事管理系统 D. 加强与汉族间交往交融

9. 南宋初,岳州知州范贫败上书朝廷指出:“本州农民,自来兼作商旅,务令疾速归业,如贪恋作商,其田权许人请射(消算田产)。”朝廷则认为农民在外经商,只要田地不抛荒,按时交农业税即可。这表明当时( )

A. 农业生产出现衰退 B. 重农抑商逐渐废止

C. 政府鼓励农民流动 D. 社会控制有所放松

10. 据学者研究,图1、图2分别为比宋和南宋政治地理结构图。

据此推断,南宋政治地理结构的变化( )

A. 简化了地方行政层级 B. 改变北攻南守的形势

C. 有效防范了武将专权 D. 有利于维系偏安政权

11. 下表呈现的是宋代程颢、程颐和朱熹的思想观点。这说明理学家( )

程颢:考古今,察物情,揆人事,反复研究而思索之,求止于至善; 程颐:读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物。

朱熹:凡读书,先读《语》《孟》,然后观史……若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》便去看史,胸中无一权衡,多为所惑

A. 主张读书时须重视道德教化 B. 研究历史注重史料搜集整理

C. 通过探究万物获取事物真相 D. 借助历史事实体悟心学理念

12. “色目人” 的定义历史上有不同说法。宋人《南部新书》:大中(唐宣宗年号)以来,礼部放榜,岁取二三人姓氏稀辟者,谓之色目人。《元典章》记载:山东宣慰司询间中书省“未审何等为色目人”,中书省回复“除汉儿、高丽、蛮子人外,俱系色目人”。后又有济宁路询问“女真人张不花是否是色目人”,中书省答复“合与汉儿一体刺字”。对上述内容理解最为准确的是( )

A. 是佐证元朝行省制度的一手史料 B. 不同史料导致历史真相趋向多元

C. 历史事实随时代发展而不断丰富 D. 历史概念在不同时期内涵有演化

13. 下图为明清时期江浙部分地区的市镇数量变化情况(单位:个),对此解读正确的有( )

A. 市镇发展使商业的经营方式发生根本性转变

B. 明清朝廷经济政策的支持推动市镇快速增长

C. 明清江浙地区小农经济瓦解与市镇增多相关

D. 商业活跃的市镇成为了地区贸易网络的核心

14. 晚清某官员在浙江惨败、江苏危急时承认:“逆船乘风扬帆,虽数百里瞬息可到。我兵调拨接引,陆路则狭窄难行,水路则河狭船小,行走亦复迟滞。彼处之救兵未来,而此处之守兵已溃。”该官员参与的这场战争

A. 促使中国政府开展政治变革 B. 暴露了中国封建制度的落后

C. 彰显了农民运动的革命精神 D. 唤醒了中国人民的民族意识

15. 美国传教士林乐知在《中东战纪本末》一书中指出:“古者列国分封,当王室多事之秋,犹有勤王之义旅。今旅顺失矣,盛京危矣,辇毂之下,烽烟渐近,而各省大吏,唯知自顾封疆。”该传教士认为战争失败的主要原因是( )

A. 清军的海防设施落后 B. 中央集权弱化

C. “东南互保”局面形成 D. 军事战略失误

16. 清末十年,新政、立宪与革命三种社会运动,分别体现出“变事”、“变法”和“旧邦新造”的三级定位层次。终清之际革命运动的最后收功,对于新政和立宪运动来说,是“三国归晋”;对于清未所有社会政治运动来说,是“万流归宗”。该“革命运动”( )

A. 统一了清末政治运动各派的主张 B. 结束了中国两千多年的君主专制制度

C. 完成了近代民族独立的历史任务 D. 找到了近代中国救亡图存的正确道路

二、非选择题:共4题,共52分。每个试题都必须作答。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方主流史学界认为,在“封土建国”“主权分散”含义上,中国西周的分封制与西欧中古时期的“封建制度”(feudalism)有形貌上的类似之处:土地、人民和权力被层层分封;有采邑(领地)的世袭贵族,对上面的王者(领主),既承担军事及财赋义务,又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者。但二者的结构和宗旨又存在明亚差别。西欧的封建制度,含义包括强权者对弱者的“保护”和弱者为强权者“服役”这两个侧面,是战乱频仍、匪盗横行的背景下强权者通过提供保护以赢得对民众和土地的控制而建立的一种互惠性契约关系,可称之为“契约封建制”。西周的分封制,是作为军事征服者的周天子将土地与人民封赐给子弟及功臣,臣属继续往下作“次分封”,领主与附庸间没有契约可言,而是通过血缘纽带及血亲伦理实现领主对附庸控制的“宗法封建制”。

——摘编自冯天瑜《封建考论》

材料二 4至5世纪,当时的中国与罗马帝国面临相似的历史境遇,同时面临中央政权衰落和遭遇周边族群大规模冲击。在中国是匈奴、鲜卑、羯、氏、羌五大胡人族群纷纷南下,建起了众多政权。在罗马,是西哥特、东哥特、汪达尔、勃艮第、法兰克、伦巴第等日耳曼部落潮水般地一波波入侵,建起了一个个“蛮族王国”。但相似的历史轨迹,却产生了完全不同的结果。

——潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

(1)根据材料, 归纳西周的分封制和西欧的封建制度的异同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“相似历史轨迹,却产生了完全不同的结果”的史实。

(3)综合材料并结合所学知识,简析历史上现象相似结果却不同原因。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 关于唐朝食物的部分材料

序号 内容

① 白居易在四川任职时作《寄胡饼与杨万州》诗云:"胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。”

② 《刘禹锡嘉话》:“刘宴入朝,见卖蒸胡饼之处,买啗之。”

③ 《旧唐书》:高力士“于京城西北截沣水作碾,并转五轮,日破麦三百斛。”

④ 唐代小说《任氏传》:郑生在长安升平坊,天未亮,“门旁有胡人鬻饼之舍,方张灯炽炉。”

⑤ 杜佑《通典》:开元年间“天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文。”

⑥ 《唐大和上东征传》:鉴真第二次东渡前在扬州购入的补给中有“干胡饼二车”

⑦ 吐鲁番出土文献《唐于阗某寺支用簿》:“雇李□伍斗半面胡饼脚八十文,买果子二百卅五文,沽酒□。”

⑧ 日本僧人圆仁《入唐求法巡礼行记》:“开成六年正月六日,立春,命赐胡饼寺粥。时行胡饼,俗家皆然。”

⑨ 吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的直径19.5厘米的薄饼(甲);201号墓的彩绘劳作妇女泥俑群(乙),再现了舂粮、簸糠、推磨、擀面、烙饼的全过程

⑩ 莫高窟第159窟的唐朝壁画(丙),胡饼位于供桌左上角

甲

乙

丙

(1)根据材料,举例说明其体现的史料类型。

(2)根据上述材料,提炼一个研究主题,并加以简要论证(至少运用三则史料)。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 张岱生平(部分)

万历二十五年(1597年),张岱生于浙江绍兴书香门第,少年时天赋过人,工书善对,出口成章,被称为“今之江淹”。

成年后的张岱轻佻狂放,悠游于市井之间,流连于山水之侧,斗鸡走狗,走马观花,期间也写下大量的诗作。

崇祯八年(1635 年),张岱在乡试中因文章格式不符规定(八股文)而落榜;于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官不能选拔良才,从此绝意仕途,专心写作。

明亡后,张岱隐居不仕,潜心著述,著有散文集《陶庵梦忆》和纪传体明史著作《石置书》《石匮书后集》等。

康熙四年(1665 年),张岱撰写《自为墓志铭》,体现出保持气节而自持,心态达观却又深深无奈之情。

晚年著《于越三不朽图赞》,从儒家的“三不朽”立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。康熙十九年(1680 年)年底去世,享年84岁。

——摘编自韩金佑 《张岱年谱》 等

材料二 少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,...好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,…… 书蠹诗魔,劳碌半生,皆为梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居。所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙、缺砚一方而已。布衣蔬食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。

——摘编自张岱《自为墓志铭》

结合以上材料,对张岱的人生历程进行阐释,写一篇历史短文。 (要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,康熙常、雍正帝、乾隆帝多次出兵平定西北边疆叛乱,完成了对新疆、西藏的完全统一,击败沙俄侵略,收复台湾。在承认中央王朝统治前提下,允许少数民族地区实行有限自治;不同地区颁布了如《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《西藏通则》等相应的法律;各地因俗设官(制),如驻藏大臣、军府、盟旗等;对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系;不断赐封喇嘛教领袖,在蒙藏地区形成了达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统;蒙古族集中生活地区划定牧区、屯田(新疆)、实行招民开垦(西南地区)等,大力发展边疆经济。

——摘编自 马汝珩、马大正主编的《清代的边疆政策》等

材料二 19世纪70年代,沙俄武装强占伊犁、阿古柏盘踞新疆喀什等地、日本国入侵台湾,清朝面临边疆危机。海防与塞防成为清朝重臣们争论的焦点。

代表人物 主要观点

李鸿章 “近日财用极拙,人所共知,欲图振作,必统天下全局合盘同筹而后定计。”“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”“江海防维实为今全局要务”。

王文韶 “俄人占我伊犁,有久假不归之势。只要俄人不能得逞于西北,则各国必不致构衅于东南。否则我师退一步,则俄人进一步,我师迟一日,则俄人进一日。事机之急,莫此为甚。”

左宗棠 “重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师……东则海防,西则塞防,二者并重。”

——摘编自尹金海 《学术视野中的晚清海防与塞防之争》等

(1)根据材料一并结 合所学知识,概括指出清代前期稳固边疆的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三位官员应对边疆危机的主张,并简要评价当时左宗棠的观点和作为。

镇江地区2024届高三上学期开学考试

历史 答案解析

考生须知:

1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。

2.考生答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在答题纸上。

3.选择题的答案须用2B铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如要改动,须将原填涂处用橡皮擦净。非选择题的答案须用0. 5毫米黑色签字笔写在答题纸上相应区城内,答案写在本试题卷上无效。

一、单项选择题:共16题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 考古发现位于长江下游的良渚文化,玉器雕刻和装饰技术十分先进,其装饰技法在商周时期的玉器上得到了广泛的使用。夏商周时期流行的镶嵌玉技术,也源于良渚。这说明( )

A. 中原率先成为中华文明核心 B. 华夏认同开始出现

C. 良渚文化已经具备国家形态 D. 南北文化存在交流

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:先秦中国。根据材料可知,良渚文化的一些因素影响到后来夏商周时期,而良渚位于南方,夏商周的核心区域位于北方,体现了南北文化的交流,D项正确;夏商西周的核心区域位于中原地区,但材料主要强调位于长江下游的良渚文化,排除A项;华夏认同出现于春秋时期,排除B项;良渚文化处于新石器时代晚期,仅凭材料无法证明其具备国家形态,排除C项。故选D项。

2. 战国时期,诸子对利用舆论来管理基层社会的态度各异。孟子主张君主决策时要把国人的舆论作为重要参考,但不能盲从。韩非主张应采取对统治有利的舆论,但前提是必须受到法律制约,“言行而不轨于法令者必禁”。两种主张的共同目的是( )

A. 稳定社会秩序 B. 加强君主专制 C. 强化思想控制 D. 维护贵族利益

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可以得出准确时空是战国时期(中国)。根据题干信息可知:孟子主张君主决策时要参考国人的舆论,体现民本思想,韩非主张采取受法律制约的对统治有利的舆论,说明二者都主张利用舆论来管理基层社会,共同目的是加强对基层社会的管理,稳定社会秩序,A项正确;材料说的是,加强对地方的控制,是中央集权的内容,不是加强君主集权,排除B项;“思想控制”是手段不是目的,排除C项;据所学知识,孟子和韩非子都是地主阶级,二人主张的共同目的是稳定社会秩序,材料不能体现韩非子和孟子主张维护贵族利益,排除D项。故选A项。

3. 建安十八年(213年),在曹操主导下,汉献帝下诏依据《尚书·禹贡》的九州之制调整天下州郡,重新划分天下为九州。调整后的区划,拓展冀州,扩大曹操直辖地盘;裁撤交州,将交州属郡改隶荆、益二州,意图制造孙权刘备矛盾。曹操复古改制实践能体现( )

A. 魏国在三国中占据优势 B. 大一统思想的历史传承

C. 东汉朝廷政令执行通畅 D. 地方实行州县两级管理

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是213年曹魏(中国)。根据材料可知,曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,体现了曹操受汉代大一统思想的影响,B项正确;材料没有涉及三国的对比,排除A项;曹操并不代表东汉政权,排除C项;曹操的改制并没有持续下去,排除D项。故选B项。

4. 下图为西汉与隋京畿区示意图。与西汉相比,隋京畿区的变动是为了( )

A. 减少制度变革阻力 B. 拓宽财政收入来源

C. 促进中原地区民族交融 D. 缓解关中地区经济压力

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉、隋朝(中国)。根据材料“西汉与隋京畿区示意图”可知,与西汉京畿区相比较,隋朝的京畿区向以洛阳为中心的东部延伸,结合所学知识可知,隋朝时期,人口大量增加,经济重心逐渐南移,亟需通过南粮北运等形式来缓解关中地区的经济压力,D项正确;材料中描述的是隋京畿区的东移,与制度变革无关,排除A项;京畿区的东移,与拓宽财政收入来源无关,排除B项;隋朝京畿区的变动目的是缓解经济压力,而民族融合是东移带来的影响,排除C项。故选D项。

5. 《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”,黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明北魏时期( )

A. 北方商品经济出现严重衰退 B. 实物税取代货币税成为主体

C. 小农经济阻碍商品经济发展 D. 物物交换成为主要交换形式

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知本质题。据本题时间信息可知准确时空:北魏时期。据题干材料可知主要结论:495年北魏统治下的黄河流域民间使用物物交换,货币的流通受到阻碍。结合所学可知,魏晋以来到北魏时期,北方长期动荡,社会经济受到破坏,商品经济发展出现严重衰退,货币的流通就会受到阻碍,A项正确;材料反映货币流通受到阻碍,而不是反映政府的税收,排除B项;材料反映魏晋以来农业生产受到政局动荡的破坏,而不是小农经济阻碍商品经济的发展,排除C项;“主要交换形式”说法错误,材料中河南诸州是货币与谷帛共用,因此不能得出物物交换是主要形式,排除D项。故选A项。

6. 据统计,唐太宗贞观十三年(639年)至唐玄宗天宝元年(742年),全国户数年均增长率为10.59%,而长江中游的荆楚地区鄂岳等道则为13.8%,明显高于全国平均增长率。这一现象( )

A. 说明荆楚地区开始得到开发 B. 为经济重心的南移奠定基础

C. 反映南方社会环境优于北方 D. 得益于赋税制度的重大变革

【答案】B

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题 。据本题次题干提示词,可知这是推断题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:中国古代唐朝时期。根据材料可知,在唐太宗贞观十三年(639年)至唐玄宗天宝元年(742年),长江中游的荆楚地区鄂岳等道户数增长率高于全国平均水平,说明这一地区人口增长相对较快,这为该地区的发展提供了大量的劳动力,为经济重心的南移奠定基础,B项正确;魏晋时期,荆楚地区已经得到开发,排除A项;材料反映长江中游人口的增加较快,劳动力增加,没有涉及社会环境,且这一时期处在唐朝的繁荣时期,社会安定,排除C项;根据所学可知,此时唐朝未进行赋税制度变革,排除D项。故选B项。

7. 武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了

A. 官僚政治取代贵族政治 B. 科举制度完善并成熟

C. 宰相职资发生重大变化 D. 世家大族进一步衰落

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料可知武则天执政期间,科举出身的宰相人数大大增加了,这说明科举制度在选拔人才方面作用于突出,而依靠九品中正而世代传承的世家大族无法直接获得政治权力,这对世家大族而言是巨大的打击,D项正确;郡县制的实行标志着官僚政治取代贵族政治 ,排除A项;材料并未体现科举制度自身的完善,排除B项;材料没有体现宰相职资发生重大变化,排除C项。故选D项。

8. 《金史兵制》载:“金之初年,诸部之民无它徭役,壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸孛堇征兵,凡步骑之仗糗皆取备焉。其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号,猛安者千夫长也,谋克者百夫长也。”这说明猛安谋克

A. 推动金朝的建立与发展 B. 模仿汉族的地方管理制度

C. 是社会与军事管理系统 D. 加强与汉族间交往交融

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸孛堇征兵”结合所学知识可知,猛安谋克是金代女真族的军事和社会组织单位,因此C正确;AD与材料无关,排除;猛安谋克制是金朝的制度创新,B排除。故选C。

9. 南宋初,岳州知州范贫败上书朝廷指出:“本州农民,自来兼作商旅,务令疾速归业,如贪恋作商,其田权许人请射(消算田产)。”朝廷则认为农民在外经商,只要田地不抛荒,按时交农业税即可。这表明当时( )

A. 农业生产出现衰退 B. 重农抑商逐渐废止

C. 政府鼓励农民流动 D. 社会控制有所放松

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料,南宋初,岳州农民“自来兼作商旅”,知州范贫败想收回外出经商的农人的产权。但朝廷最终没有同意,保护了经商农人的土地产权,也承认农民兼业的现实,这表明宋代政府适当放松了对社会的控制,D项正确;农业生产出现衰退和重农抑商逐渐废止与不符合史实,且在材料中无法体现;排除AB项;政府只是承认农民兼业的现实,并没有主观上鼓励农民流动,排除C项。故选D项。

10. 据学者研究,图1、图2分别为比宋和南宋政治地理结构图。

据此推断,南宋政治地理结构的变化( )

A. 简化了地方行政层级 B. 改变北攻南守的形势

C. 有效防范了武将专权 D. 有利于维系偏安政权

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料图示信息并结合所学知识可知,北宋政治地理结构呈现“圈层式”结构,意在加强中央集权;南宋政治地理结构呈现“条块式”结构,通过拉长战略纵深抵御北方游牧民族的南下,因此起到环绕保卫偏安政权的作用,D项正确;材料反映的是政治地理结构,未体现地方行政层级,排除A项;“改变北攻南守的形势”的说法与史实不符,排除B项;防范武将专权是北宋政治地理结构的特点,并非南宋,排除C项。故选D项。

11. 下表呈现的是宋代程颢、程颐和朱熹的思想观点。这说明理学家( )

程颢:考古今,察物情,揆人事,反复研究而思索之,求止于至善; 程颐:读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物。

朱熹:凡读书,先读《语》《孟》,然后观史……若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》便去看史,胸中无一权衡,多为所惑

A. 主张读书时须重视道德教化 B. 研究历史注重史料搜集整理

C. 通过探究万物获取事物真相 D. 借助历史事实体悟心学理念

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋代中国。根据材料“读史须见圣贤所存治乱之机”“凡读书……若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》便去看史”可知,宋代理学家强调在读书时首先要明白圣贤道理,反映了他们强调读书要重视道德,A项正确;材料中的理学家强调读史,但说明的是读史需先读圣贤书,并非重视史料搜集,排除B项;“格物”的意思是通过探究万物获取事物真相,但材料体现的读书方法,不强调格物方法,排除C项;表格中的都是宋代理学家,并非心学家,材料与心学无关,排除D项。故选A项。

12. “色目人” 的定义历史上有不同说法。宋人《南部新书》:大中(唐宣宗年号)以来,礼部放榜,岁取二三人姓氏稀辟者,谓之色目人。《元典章》记载:山东宣慰司询间中书省“未审何等为色目人”,中书省回复“除汉儿、高丽、蛮子人外,俱系色目人”。后又有济宁路询问“女真人张不花是否是色目人”,中书省答复“合与汉儿一体刺字”。对上述内容理解最为准确的是( )

A. 是佐证元朝行省制度的一手史料 B. 不同史料导致历史真相趋向多元

C. 历史事实随时代发展而不断丰富 D. 历史概念在不同时期内涵有演化

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是中国元代。据材料“大中(唐宣宗年号)以来,礼部放榜......谓之色目人”并结合所学可知,唐朝大中以后,每逢礼部科举放榜,就会在登第者中选择两三个姓氏稀僻之人,充当榜花,这几位榜花就被称为色目。据材料“《元典章》记载......山东宣慰司询间中书省‘未审何等为色目人’”,“后又有济宁路询问‘女真人张不花是否是色目人’”这两个案例可知元廷未明确色目人都包含哪个种族,无例可循的执法官只能向上级咨询,由此可见,色目人这一概念在不同历史环境下含义不同,即历史概念在不同时期内涵有所演化,D项正确;材料涉及“唐朝的一些历史”“元朝中书省”等信息,不涉及行省制,排除A项;不同史料相互佐证可以增加历史结论的正确性,使历史研究结论更加接近真相,而不是让历史真相趋向多元,排除B项;历史事实是已经发生过的,不会再改变,不断丰富的是对历史事实的研究和认识,排除C项。故选D项。

13. 下图为明清时期江浙部分地区的市镇数量变化情况(单位:个),对此解读正确的有( )

A. 市镇发展使商业的经营方式发生根本性转变

B. 明清朝廷经济政策的支持推动市镇快速增长

C 明清江浙地区小农经济瓦解与市镇增多相关

D. 商业活跃的市镇成为了地区贸易网络的核心

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:明清时期(中国)。根据图片信息可知,明清时期,江浙部分地区的市镇数量明显增加,说明当时江浙地区的工商业市镇发展繁荣,成为了地区贸易网络的核心,D项正确;A项与史实不符,此时仍处于封建社会,自然经济占主导地位,经营方式没有发生根本性转变,排除A 项;明清时期仍然实行重农抑商政策,排除B项;小农经济并没有解体,排除C项。故选D项。

14. 晚清某官员在浙江惨败、江苏危急时承认:“逆船乘风扬帆,虽数百里瞬息可到。我兵调拨接引,陆路则狭窄难行,水路则河狭船小,行走亦复迟滞。彼处之救兵未来,而此处之守兵已溃。”该官员参与的这场战争

A. 促使中国政府开展政治变革 B. 暴露了中国封建制度的落后

C. 彰显了农民运动的革命精神 D. 唤醒了中国人民的民族意识

【答案】B

【解析】

【详解】材料中反映了敌方虽然逆风,但是瞬息可到,这说明其船只是现代轮船,而清朝的兵员运送能力非常落后,不能应对瞬息万变的战场形势,结合所学知识可知,这是鸦片战争,暴露了中国封建制度的落后,B项正确;鸦片战争后,清政府并未进行政治变革,排除A项;材料涉及的是英国侵略者,而非太平天国军队,排除C项;D项与材料无关,排除D项。故选B项。

15. 美国传教士林乐知在《中东战纪本末》一书中指出:“古者列国分封,当王室多事之秋,犹有勤王之义旅。今旅顺失矣,盛京危矣,辇毂之下,烽烟渐近,而各省大吏,唯知自顾封疆。”该传教士认为战争失败的主要原因是( )

A. 清军的海防设施落后 B. 中央集权弱化

C. “东南互保”局面形成 D. 军事战略失误

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:1894年(中国)。据材料信息“今旅顺失矣,盛京危矣”结合所学知识,可知是1894年的甲午中日战争,面临民族危机时,“各省大吏,唯知自顾封疆”,对比“古者列国分封,当王室多事之秋,犹有勤王之义旅。”,通过古今对比可知,该传教士认为战争失败的主要原因是各省长官没有积极拱卫中央,体现出清朝中央集权弱化,B项正确;甲午海战时,海防设施很先进,与史实不符,排除A项;东南互保是义和团运动和八国联军侵华期间刘坤一、张之洞等东南督抚所策划的中国近代史上的历史事件,与本题时空不一致,排除C项;根据材料信息,主要是中央对地方的控制力减弱,并没有涉及到战略问题,排除D项。故选B项。

16. 清末十年,新政、立宪与革命三种社会运动,分别体现出“变事”、“变法”和“旧邦新造”的三级定位层次。终清之际革命运动的最后收功,对于新政和立宪运动来说,是“三国归晋”;对于清未所有社会政治运动来说,是“万流归宗”。该“革命运动”( )

A. 统一了清末政治运动各派的主张 B. 结束了中国两千多年的君主专制制度

C. 完成了近代民族独立的历史任务 D. 找到了近代中国救亡图存的正确道路

【答案】B

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是清末。根据“对于新政和立宪运动来说,是‘三国归晋;’对于清未所有社会政治运动来说,是‘万流归宗’”并结合所学内容可知,这场“革命运动”应该是辛亥革命,辛亥革命结束了中国两千多年的君主专制制度,B项正确;辛亥革命没有统一了清末政治运动各派的主张,排除A项;辛亥革命没有使中国摆脱半殖民地半封建的社会性质,所以没有完成近代民族独立的历史任务,也没有找到近代中国救亡图存的正确道路,排除CD项。故选B项。

二、非选择题:共4题,共52分。每个试题都必须作答。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方主流史学界认为,在“封土建国”“主权分散”含义上,中国西周的分封制与西欧中古时期的“封建制度”(feudalism)有形貌上的类似之处:土地、人民和权力被层层分封;有采邑(领地)的世袭贵族,对上面的王者(领主),既承担军事及财赋义务,又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者。但二者的结构和宗旨又存在明亚差别。西欧的封建制度,含义包括强权者对弱者的“保护”和弱者为强权者“服役”这两个侧面,是战乱频仍、匪盗横行的背景下强权者通过提供保护以赢得对民众和土地的控制而建立的一种互惠性契约关系,可称之为“契约封建制”。西周的分封制,是作为军事征服者的周天子将土地与人民封赐给子弟及功臣,臣属继续往下作“次分封”,领主与附庸间没有契约可言,而是通过血缘纽带及血亲伦理实现领主对附庸控制的“宗法封建制”。

——摘编自冯天瑜《封建考论》

材料二 4至5世纪,当时的中国与罗马帝国面临相似的历史境遇,同时面临中央政权衰落和遭遇周边族群大规模冲击。在中国是匈奴、鲜卑、羯、氏、羌五大胡人族群纷纷南下,建起了众多政权。在罗马,是西哥特、东哥特、汪达尔、勃艮第、法兰克、伦巴第等日耳曼部落潮水般地一波波入侵,建起了一个个“蛮族王国”。但相似的历史轨迹,却产生了完全不同的结果。

——潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

(1)根据材料, 归纳西周的分封制和西欧的封建制度的异同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“相似的历史轨迹,却产生了完全不同的结果”的史实。

(3)综合材料并结合所学知识,简析历史上现象相似结果却不同的原因。

【答案】(1)相同点:维护统治而形成的等级制度;受封者承担一定义务又在辖区内有较大的自主权;(独立性);统治者未能实现权力高度集中(中央集权),易出现分裂割据、混战局面;不同点:社会性质不同,分封制实行于奴隶社会,西欧封建制度实行于封建社会;联系纽带不同:分封制与宗法制紧密结合,强调血缘关系;西欧封建制度领主与附庸之间强调契约关系;历史影响不同:随着生产力的发展,小农经济兴起,新兴地主阶级力量壮大,分封制逐渐被中央集权的郡县制所取代;随着商品经济的发展,近代城市兴起和王权的加强而逐渐瓦解,西欧出现一系列并立的民族国家。

(2)史实:相似轨迹:统一帝国遭到周边族群(亚欧游牧民族大迁徙)的冲击;出现了多政权并存局面;

不同结果:中国在分裂后再度实现了统一,建立了隋唐大一统王朝;中央集权制度和大一统局面成为主流;西欧分裂成多个封建国家,逐渐形成封君封臣制和庄园农奴制;西欧没有形成民族认同,长期处于分裂局面;

(3)原因:社会状况不同(国情不同);政治结构的差异;民族交融程度和文化认同的差异;统治者应对措施的差异。

【解析】

【小问1详解】

本题是对比类材料分析题。时空是西周时期的中国和中古时期的西欧。

相同点:据材料一“被层层分封”并结合所学可得出维护统治而形成的等级制度;据材料一“有采邑(领地)的世袭贵族,对上面的王者(领主),既承担军事及财赋义务,又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者”可得出受封者承担一定义务又在辖区内有较大的自主权即有很大的独立性;据材料一“有采邑(领地)的世袭贵族......又具备政权独立性;对下面的采邑内的附庸,则是政治、经济上的主宰者”并结合所学可知,西周和中古西欧的统治者都未能实现权力高度集中(中央集权),易出现分裂割据、混战局面;

不同点:结合所学可知,西周时期的中国和中古西欧社会性质不同,西周分封制实行于奴隶社会,西欧封建制度实行于封建社会;据材料一“西周......而是通过血缘纽带及血亲伦理实现领主对附庸控制”“西欧......建立的一种互惠性契约关系,可称之为‘契约封建制’”可得出联系纽带不同,西周分封制与宗法制紧密结合,强调血缘关系;西欧封建制度领主与附庸之间强调契约关系;结合所学可知,历史影响不同,在中国,随着生产力的发展,土地私有制逐渐产生,小农经济兴起,新兴地主阶级力量壮大,分封制逐渐被中央集权的郡县制所取代;而在中古西欧,“封建制度”随着商品经济的发展,近代城市兴起和王权的加强而逐渐瓦解,西欧出现一系列并立的民族国家。

【小问2详解】

本题是对比类材料分析题。时空是魏晋南北朝及以后时期的中国和中古时期的西欧。

相似轨迹:据材料二“当时的中国与罗马帝国面临相似的历史境遇,同时面临中央政权衰落和遭遇周边族群大规模冲击”可得出统一帝国遭到周边族群(亚欧游牧民族大迁徙)的冲击;据材料二“在中国......建起了众多政权”“在罗马......建起了一个个‘族王国’”可得出都出现了多政权并存局面。

不同结果:结合所学可知,中国在经历了魏晋南北朝时期长期分裂后再度实现了统一,建立了隋唐大一统王朝;古代中国中央集权制度和大一统局面成为主流;而西欧在西罗马帝国的废墟上建立了多个封建国家,逐渐形成封君封臣制和庄园农奴制;西欧在很长时间内没有形成民族认同,长期呈现分裂动荡局面。

【小问3详解】

本题是背景类材料分析题。时空是古代中国和中古时期的西欧。结合所学可知,社会状况不同或者说国情不同,古代中国政治、经济、文化等方面都蕴含着大一统理念,而中古时期的西欧缺乏这些有利条件;政治结构方面,中国自秦朝起实行郡县制等制度,实现中央对地方的垂直管理,成为促进国家统一的重要的制度保障,而中古西欧实行封君封臣制度,“我的附庸的附庸不是我的附庸”,易造成分裂割据;另外古代中国中原先进文化强大的吸引力吸引少数民族逐渐汉化,民族交融程度较高,古代中国儒学不断传播,各民族文化认同较高,而中古西欧民族融合程度、文化认同程度不如古代中国高; 最后古代中国统治者重视“大一统”国家的构建,实行相对开明的民族政策,对边疆地区进行积极的管理,而中古西欧统治者缺乏相应的措施。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 关于唐朝食物的部分材料

序号 内容

① 白居易在四川任职时作《寄胡饼与杨万州》诗云:"胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。”

② 《刘禹锡嘉话》:“刘宴入朝,见卖蒸胡饼之处,买啗之。”

③ 《旧唐书》:高力士“于京城西北截沣水作碾,并转五轮,日破麦三百斛。”

④ 唐代小说《任氏传》:郑生在长安升平坊,天未亮,“门旁有胡人鬻饼之舍,方张灯炽炉。”

⑤ 杜佑《通典》:开元年间“天下无贵物,两京米斗不至二十文,面三十二文。”

⑥ 《唐大和上东征传》:鉴真第二次东渡前在扬州购入的补给中有“干胡饼二车”

⑦ 吐鲁番出土文献《唐于阗某寺支用簿》:“雇李□伍斗半面胡饼脚八十文,买果子二百卅五文,沽酒□。”

⑧ 日本僧人圆仁《入唐求法巡礼行记》:“开成六年正月六日,立春,命赐胡饼寺粥。时行胡饼,俗家皆然。”

⑨ 吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的直径19.5厘米的薄饼(甲);201号墓的彩绘劳作妇女泥俑群(乙),再现了舂粮、簸糠、推磨、擀面、烙饼的全过程

⑩ 莫高窟第159窟的唐朝壁画(丙),胡饼位于供桌左上角

甲

乙

丙

(1)根据材料,举例说明其体现的史料类型。

(2)根据上述材料,提炼一个研究主题,并加以简要论证(至少运用三则史料)。

【答案】(1)史料类型:

文献史料:如史书《旧唐书》《通典》,日记《入唐求法巡礼行记》,账簿《唐于阗某寺支用簿》等;

实物史料:如⑨吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的薄饼和彩绘劳作妇女泥俑群;

图像史料:如⑩莫高窟的壁画。

(2)研究主题:示例

研究主题1:从地域角度看胡饼在唐朝的流行

阐释:唐朝国家统一,疆域拓展,民族往来和对外交流活跃。白居易《寄胡饼与杨万州》诗句,说明胡饼在长安流行并影响到四川地区;《唐大和上东征传》反映了胡饼在南方城市扬州也较为常见;吐鲁番出土文献《唐于阗某寺支用簿》、莫高窟壁画等,体现出胡饼在西北丝绸之路上比较盛行。

以上不同类型的史料互相印证,能够证明胡饼在唐朝的广大疆域内颇为流行。

研究主题2:胡饼流行反映唐朝的社会风貌

阐释:唐朝国家统一,社会经济繁荣,民族往来和对外交流活跃。唐代小说《任氏传》记载,表明都城长安有胡人经营的胡饼铺;《刘禹锡嘉话》和白居易的诗句,反映了胡饼被唐朝官员所接受;日本僧人《入唐求法巡礼行记》的记载,说明当时僧俗百姓普遍食用胡饼。

以上不同角度的史料互相印证,能够证明胡饼作为异域食品在唐朝社会的不同阶层流行,反映了唐朝民族交融、多元并包的社会风貌。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是唐朝中国。结合所学可知,史料类型可分为文献史料、实物史料、图像史料等。

【小问2详解】

本题是论述题之探究结论论证题,时空是唐朝中国。首先,分析材料内容,材料描述了唐朝的食物,尤其是胡饼的相关史料,结合史实,提炼一个研究主题,并加以简要论证。注意要选择自己熟悉且容易论证的,论题要具体、明确。根据材料“白居易在四川任职时作《寄胡饼与杨万州》”、“鉴真第二次东渡前在扬州购入的补给中有干胡饼二车”可得出从地域角度看胡饼在唐朝的流行;其次,结合唐朝的疆域、民族交融、社会经济发展状况、丝绸之路等相关史实,对论题进行论证。要注意史论结合,论从史出,表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰,紧扣论题。最后,对所论述的内容进行简单的总结。

19. 阅读材料,回答问题。

材料一 张岱生平(部分)

万历二十五年(1597年),张岱生于浙江绍兴书香门第,少年时天赋过人,工书善对,出口成章,被称为“今之江淹”。

成年后的张岱轻佻狂放,悠游于市井之间,流连于山水之侧,斗鸡走狗,走马观花,期间也写下大量的诗作。

崇祯八年(1635 年),张岱在乡试中因文章格式不符规定(八股文)而落榜;于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官不能选拔良才,从此绝意仕途,专心写作。

明亡后,张岱隐居不仕,潜心著述,著有散文集《陶庵梦忆》和纪传体明史著作《石置书》《石匮书后集》等。

康熙四年(1665 年),张岱撰写《自为墓志铭》,体现出保持气节而自持,心态达观却又深深无奈之情。

晚年著《于越三不朽图赞》,从儒家的“三不朽”立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。康熙十九年(1680 年)年底去世,享年84岁。

——摘编自韩金佑 《张岱年谱》 等

材料二 少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,...好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,…… 书蠹诗魔,劳碌半生,皆为梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居。所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙、缺砚一方而已。布衣蔬食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。

——摘编自张岱《自为墓志铭》

结合以上材料,对张岱的人生历程进行阐释,写一篇历史短文。 (要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

【答案】示例:

观点:张岱的人生历程与明清易代的社会变迁(张岱的人生历程折射出明清易代的社会变迁)

论证:明朝后期以来,商品经济繁荣,社会娱乐生活丰富,奢靡之风盛行;政治上日益僵化的专制统治下出现了宦官专权的局面,政治黑暗,社会矛盾尖锐;思想界涌现出以李贽为代表的提倡个性自由、蔑视权威和教条的主张。生活在这一时期的张岱才华横溢,纵情山水,享受生活,批判八股取士不能选拔人才,体现了当时文人追求个性,渴求自由解放的特点。明末清初社会剧烈动荡不安,促进了思想界的活跃。

国破家亡的社会现实、清朝君主专制的进一步加强和清朝统治者对思想文化的严密控制(文字狱),给知识分子带来了巨大冲击和心理创伤。张岱隐居不仕,在穷困中著书立说,体现了他对儒家思想的坚守,对经世致用(天下兴亡、匹夫有责)的实践和对家国怀有的深厚感情。

结论:综上所述,张岱的人生历程是明清易代时期社会变迁的一个缩影,折射出明清之际中国社会的巨大变化,其思想及学术贡献影响后世。

【解析】

【详解】本题为探究结论论证题题型。本题时空:明清时期。根据材料张岱在乡试中因文章格式不符规定(八股文)而落榜;于是撰《跋张子省试牍三则》,讽刺考官不能选拔良才,从此绝意仕途,专心写作。晚年著《于越三不朽图赞》,从儒家的“三不朽”立德、立功、立言的角度对明代绍兴府八县一百余人进行了褒扬。对比其变化,可以读出观点:张岱的人生历程与明清易代的社会变迁。论证主要要结合历史人物的时代背景进行论证,其中注意史论的结合。

分析明朝背景得出论证:明朝后期以来,商品经济繁荣,社会娱乐生活丰富,奢靡之风盛行;政治上日益僵化的专制统治下出现了宦官专权的局面,政治黑暗,社会矛盾尖锐;思想界涌现出以李贽为代表的提倡个性自由、蔑视权威和教条的主张。生活在这一时期的张岱才华横溢,纵情山水,享受生活,批判八股取士不能选拔人才,体现了当时文人追求个性,渴求自由解放的特点。明末清初的背景得出论证:社会剧烈动荡不安,促进了思想界的活跃。

清朝背景得出论证:国破家亡的社会现实、清朝君主专制的进一步加强和清朝统治者对思想文化的严密控制(文字狱),给知识分子带来了巨大冲击和心理创伤。张岱隐居不仕,在穷困中著书立说,体现了他对儒家思想的坚守,对经世致用(天下兴亡、匹夫有责)的实践和对家国怀有的深厚感情。

情感升华得出结论:综上所述。张岱的人生历程是明清易代时期社会变迁的一个缩影,折射出明清之际中国社会的巨大变化,其思想及学术贡献影响后世。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,康熙常、雍正帝、乾隆帝多次出兵平定西北边疆叛乱,完成了对新疆、西藏的完全统一,击败沙俄侵略,收复台湾。在承认中央王朝统治前提下,允许少数民族地区实行有限自治;不同地区颁布了如《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《西藏通则》等相应的法律;各地因俗设官(制),如驻藏大臣、军府、盟旗等;对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系;不断赐封喇嘛教领袖,在蒙藏地区形成了达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统;蒙古族集中生活地区划定牧区、屯田(新疆)、实行招民开垦(西南地区)等,大力发展边疆经济。

——摘编自 马汝珩、马大正主编的《清代的边疆政策》等

材料二 19世纪70年代,沙俄武装强占伊犁、阿古柏盘踞新疆喀什等地、日本国入侵台湾,清朝面临边疆危机。海防与塞防成为清朝重臣们争论的焦点。

代表人物 主要观点

李鸿章 “近日财用极拙,人所共知,欲图振作,必统天下全局合盘同筹而后定计。”“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”“江海防维实为今全局要务”。

王文韶 “俄人占我伊犁,有久假不归之势。只要俄人不能得逞于西北,则各国必不致构衅于东南。否则我师退一步,则俄人进一步,我师迟一日,则俄人进一日。事机之急,莫此为甚。”

左宗棠 “重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师……东则海防,西则塞防,二者并重。”

——摘编自尹金海 《学术视野中的晚清海防与塞防之争》等

(1)根据材料一并结 合所学知识,概括指出清代前期稳固边疆的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三位官员应对边疆危机的主张,并简要评价当时左宗棠的观点和作为。

【答案】(1)特点:通过军事手段坚决维护国家统;实行有限自治;立法手段加强管理;因俗而治,治理形式多样;优待各族上层分子;注重发展边疆经济。

(2)主张:①李鸿章:因财政危机,海防、塞防很难兼顾,主张放弃塞防,加强海防;

②王文韶:沙俄严重威胁西北边疆,加强塞防以对付沙俄;

③左宗棠:海防与塞防并重(兼顾);

评价:左宗棠主张海防、边防并重,统筹兼顾,具有强烈的爱国主义精神,从长远来看更加注重大局,有利于维护国家统一和领土完整;但鉴于国家财政困难,势必加重人民负担。左宗棠积极参与洋务运动,创办了福州船政局等近代企业;在清廷支持下率军收复新疆,使西北边疆渡过危机;用实际行动捍卫了国家主权和领土完整。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是中国古代清朝前期。特点归纳注意对材料的解读和归纳,根据材料“康熙常、雍正帝、乾隆帝多次出兵平定西北边疆叛乱”得出特点一通过军事手段坚决维护国家统;根据材料“允许少数民族地区实行有限自治”得出特点二实行有限自治;根据材料“《理藩院则例》《蒙古律例》《回疆则例》《西藏通则》等相应的法律”得出特点三立法手段加强管理;根据材料“各地因俗设官(制),如驻藏大臣、军府、盟旗等;对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系”可以得出特点四因俗而治,治理形式多样;根据材料“对于少数民族上层人物,用封爵、给俸、联姻、朝觐等措施加强联系”可以得出特点五优待各族上层分子;根据材料“定牧区、屯田(新疆)、实行招民开垦(西南地区)等,大力发展边疆经济”可以得出特点六注重发展边疆经济。

【小问2详解】

本题第一问是特点类材料分析题。时空是中国近代晚清时期。本题答案需要认真研读材料,教材并没有这方面内容。根据材料“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘。”。可以归纳李鸿章主张因财政危机,海防、塞防很难兼顾,主张放弃塞防,加强海防。根据材料“我师迟一日,则俄人进一日。事机之急,莫此为甚”可以看出王文韶主张沙俄严重威胁西北边疆,加强塞防以对付沙俄。根据材料“东则海防,西则塞防,二者并重”可以看出左宗棠主张海防与塞防并重。本题第二问是认识类材料分析题。时空是中国近代晚清时期。认识类材料是开放型的答题,把握好历史史实,要看到历史人物对历史发展的积极作用。注意语言的逻辑性即可。结合所学内容得出:左宗棠主张海防、边防并重,统筹兼顾,具有强烈的爱国主义精神,从长远来看更加注重大局,有利于维护国家统一和领土完整;但鉴于国家财政困难,势必加重人民负担。左宗棠积极参与洋务运动,创办了福州船政局等近代企业;在清廷支持下率军收复新疆,使西北边疆渡过危机;用实际行动捍卫了国家主权和领土完整。

同课章节目录