四川省凉山州宁南中学2023-2024学年高二上学期开学考试生物学试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 四川省凉山州宁南中学2023-2024学年高二上学期开学考试生物学试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 898.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-11 22:24:57 | ||

图片预览

文档简介

宁南中学2023-2024学年高二上学期开学考试

生物

一、单选题

1. 某哺乳动物的精原细胞在减数分裂I后期和减数分裂II后期时,细胞分裂特点的共同点是( )

A. 都会发生染色体数目的暂时加倍

B. 细胞中的核DNA含量都是体细胞中的2倍

C. 都一定会发生等位基因的分离

D. 细胞膜都会向内凹陷,最终细胞缢裂成两部分

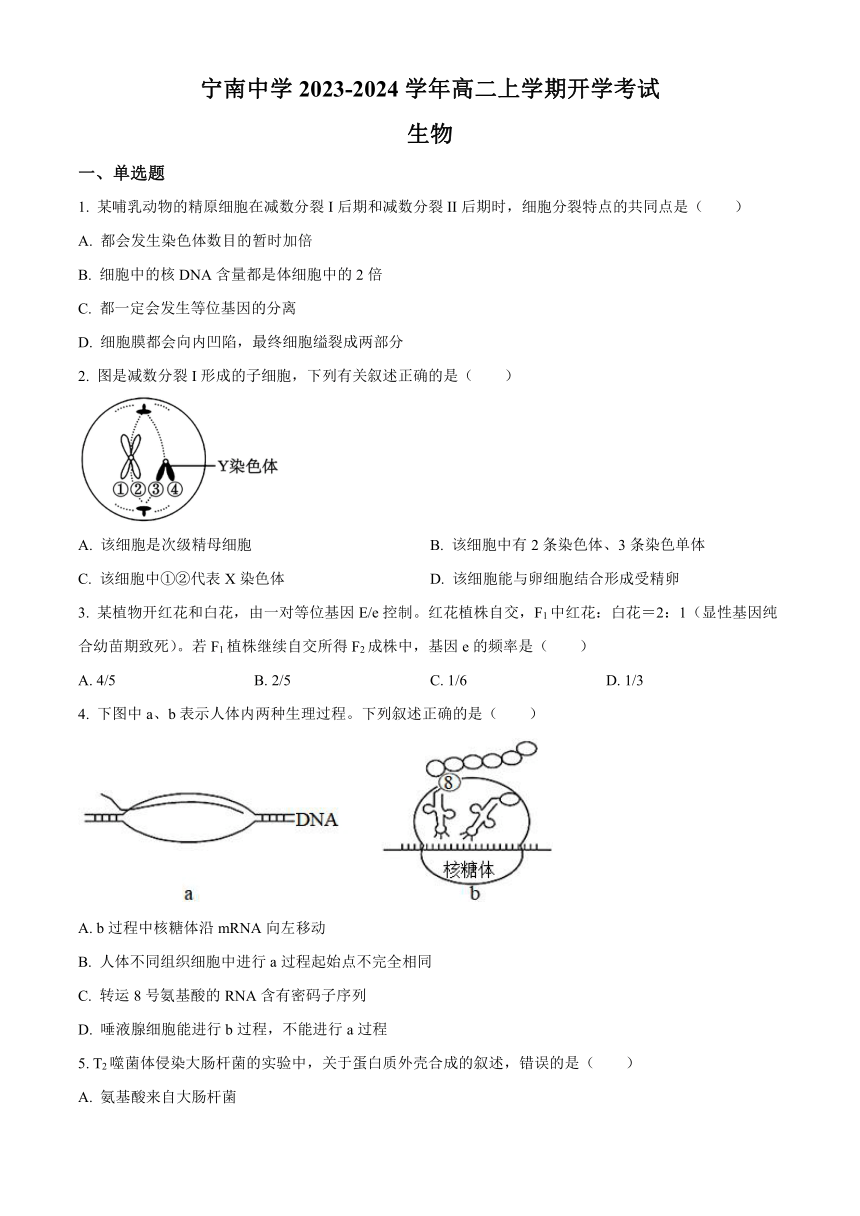

2. 图是减数分裂I形成的子细胞,下列有关叙述正确的是( )

A. 该细胞是次级精母细胞 B. 该细胞中有2条染色体、3条染色单体

C. 该细胞中①②代表X染色体 D. 该细胞能与卵细胞结合形成受精卵

3. 某植物开红花和白花,由一对等位基因E/e控制。红花植株自交,F1中红花:白花=2:1(显性基因纯合幼苗期致死)。若F1植株继续自交所得F2成株中,基因e的频率是( )

A. 4/5 B. 2/5 C. 1/6 D. 1/3

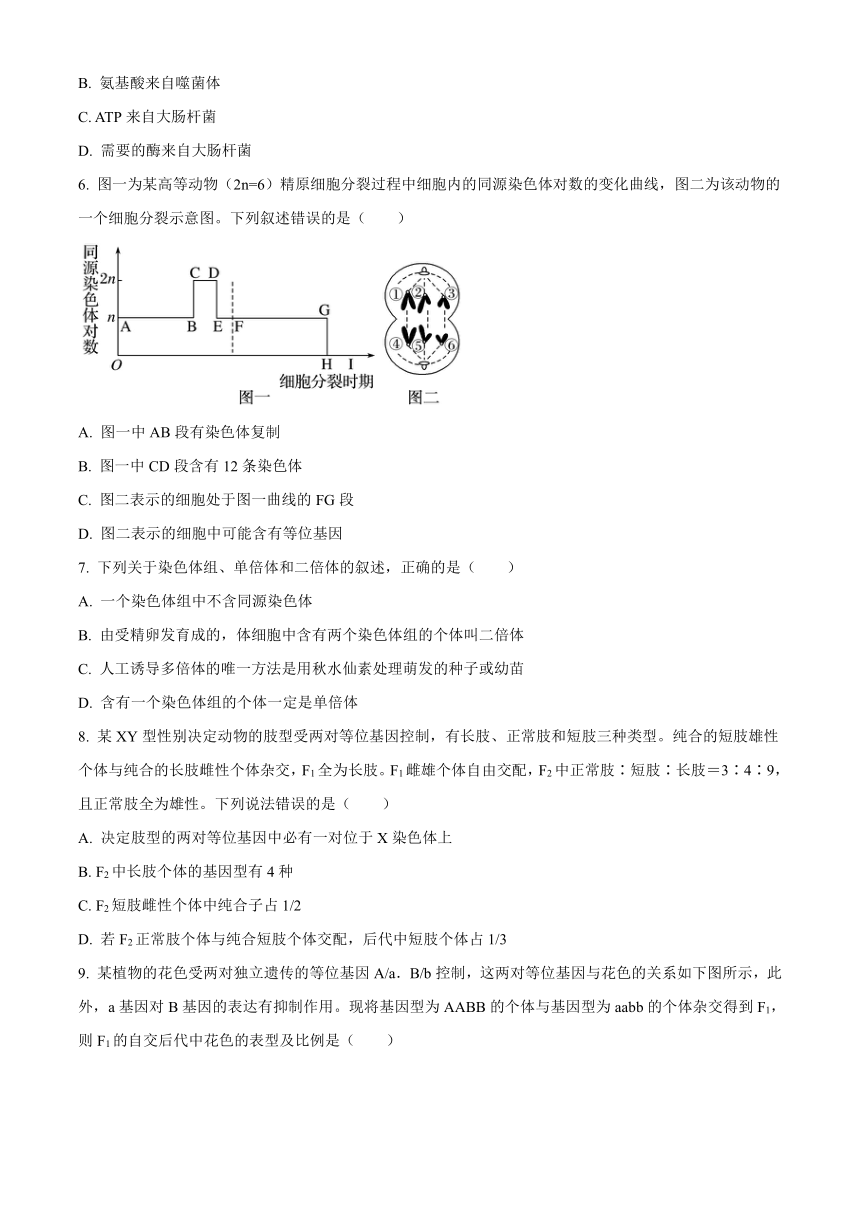

4. 下图中a、b表示人体内两种生理过程。下列叙述正确的是( )

A. b过程中核糖体沿mRNA向左移动

B. 人体不同组织细胞中进行a过程起始点不完全相同

C. 转运8号氨基酸的RNA含有密码子序列

D. 唾液腺细胞能进行b过程,不能进行a过程

5. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,关于蛋白质外壳合成的叙述,错误的是( )

A. 氨基酸来自大肠杆菌

B. 氨基酸来自噬菌体

C. ATP来自大肠杆菌

D. 需要的酶来自大肠杆菌

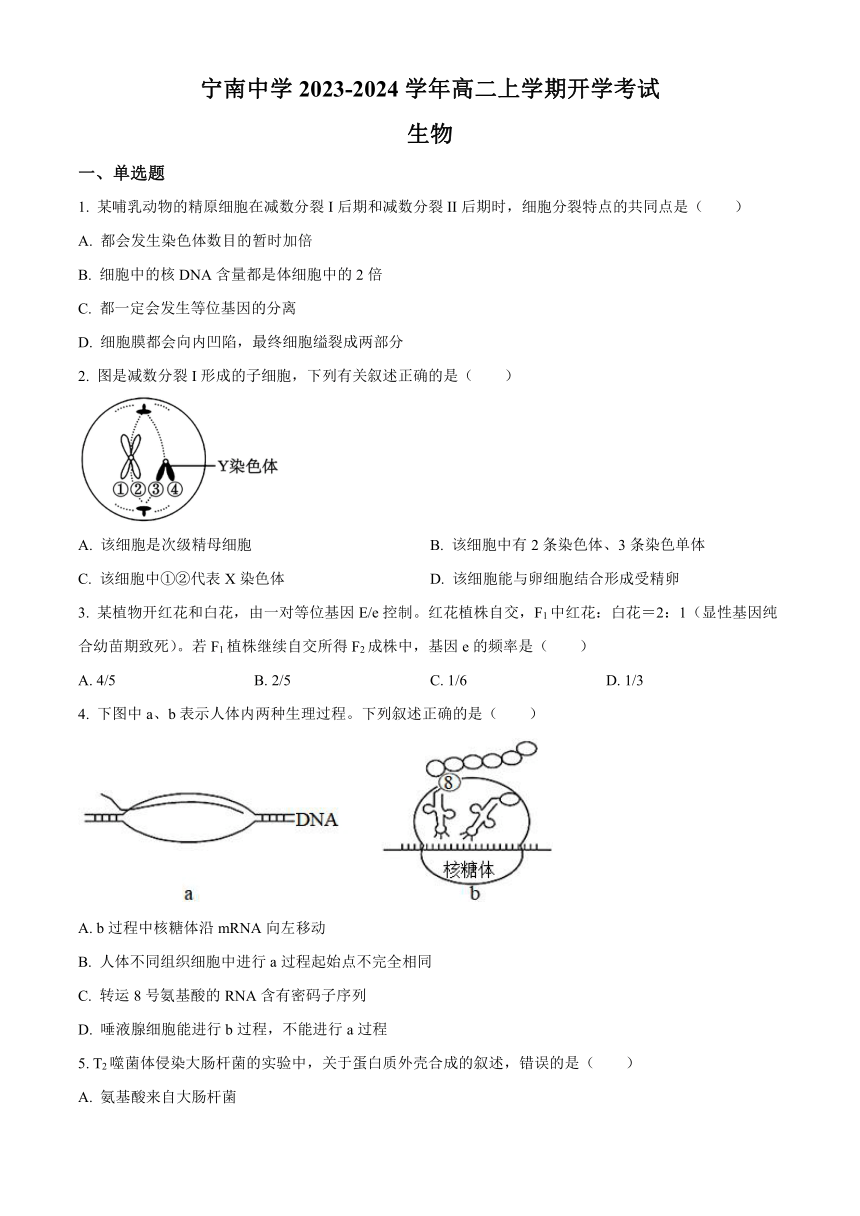

6. 图一为某高等动物(2n=6)精原细胞分裂过程中细胞内的同源染色体对数的变化曲线,图二为该动物的一个细胞分裂示意图。下列叙述错误的是( )

A. 图一中AB段有染色体复制

B. 图一中CD段含有12条染色体

C. 图二表示的细胞处于图一曲线的FG段

D. 图二表示的细胞中可能含有等位基因

7. 下列关于染色体组、单倍体和二倍体的叙述,正确的是( )

A. 一个染色体组中不含同源染色体

B. 由受精卵发育成的,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体

C. 人工诱导多倍体的唯一方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

D. 含有一个染色体组的个体一定是单倍体

8. 某XY型性别决定动物的肢型受两对等位基因控制,有长肢、正常肢和短肢三种类型。纯合的短肢雄性个体与纯合的长肢雌性个体杂交,F1全为长肢。F1雌雄个体自由交配,F2中正常肢∶短肢∶长肢=3∶4∶9,且正常肢全为雄性。下列说法错误的是( )

A. 决定肢型的两对等位基因中必有一对位于X染色体上

B. F2中长肢个体的基因型有4种

C. F2短肢雌性个体中纯合子占1/2

D. 若F2正常肢个体与纯合短肢个体交配,后代中短肢个体占1/3

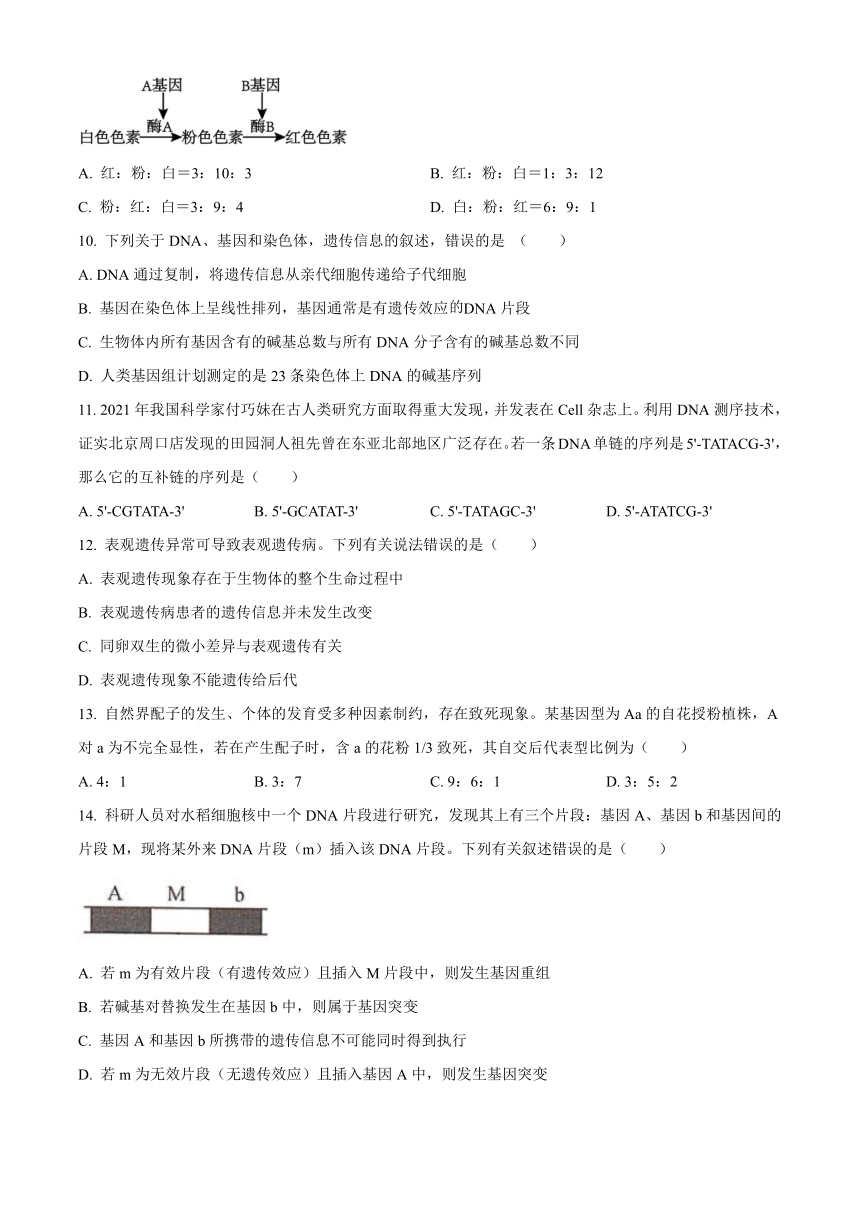

9. 某植物的花色受两对独立遗传的等位基因A/a.B/b控制,这两对等位基因与花色的关系如下图所示,此外,a基因对B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表型及比例是( )

A. 红:粉:白=3:10:3 B. 红:粉:白=1:3:12

C. 粉:红:白=3:9:4 D. 白:粉:红=6:9:1

10. 下列关于DNA、基因和染色体,遗传信息的叙述,错误的是 ( )

A. DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞

B. 基因在染色体上呈线性排列,基因通常是有遗传效应DNA片段

C. 生物体内所有基因含有的碱基总数与所有DNA分子含有的碱基总数不同

D. 人类基因组计划测定的是23条染色体上DNA的碱基序列

11. 2021年我国科学家付巧妹在古人类研究方面取得重大发现,并发表在Cell杂志上。利用DNA测序技术,证实北京周口店发现的田园洞人祖先曾在东亚北部地区广泛存在。若一条DNA单链的序列是5'-TATACG-3',那么它的互补链的序列是( )

A. 5'-CGTATA-3' B. 5'-GCATAT-3' C. 5'-TATAGC-3' D. 5'-ATATCG-3'

12. 表观遗传异常可导致表观遗传病。下列有关说法错误的是( )

A. 表观遗传现象存在于生物体的整个生命过程中

B. 表观遗传病患者的遗传信息并未发生改变

C. 同卵双生的微小差异与表观遗传有关

D. 表观遗传现象不能遗传给后代

13. 自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。某基因型为Aa的自花授粉植株,A对a为不完全显性,若在产生配子时,含a的花粉1/3致死,其自交后代表型比例为( )

A. 4:1 B. 3:7 C. 9:6:1 D. 3:5:2

14. 科研人员对水稻细胞核中一个DNA片段进行研究,发现其上有三个片段:基因A、基因b和基因间的片段M,现将某外来DNA片段(m)插入该DNA片段。下列有关叙述错误的是( )

A. 若m为有效片段(有遗传效应)且插入M片段中,则发生基因重组

B. 若碱基对替换发生在基因b中,则属于基因突变

C. 基因A和基因b所携带的遗传信息不可能同时得到执行

D. 若m为无效片段(无遗传效应)且插入基因A中,则发生基因突变

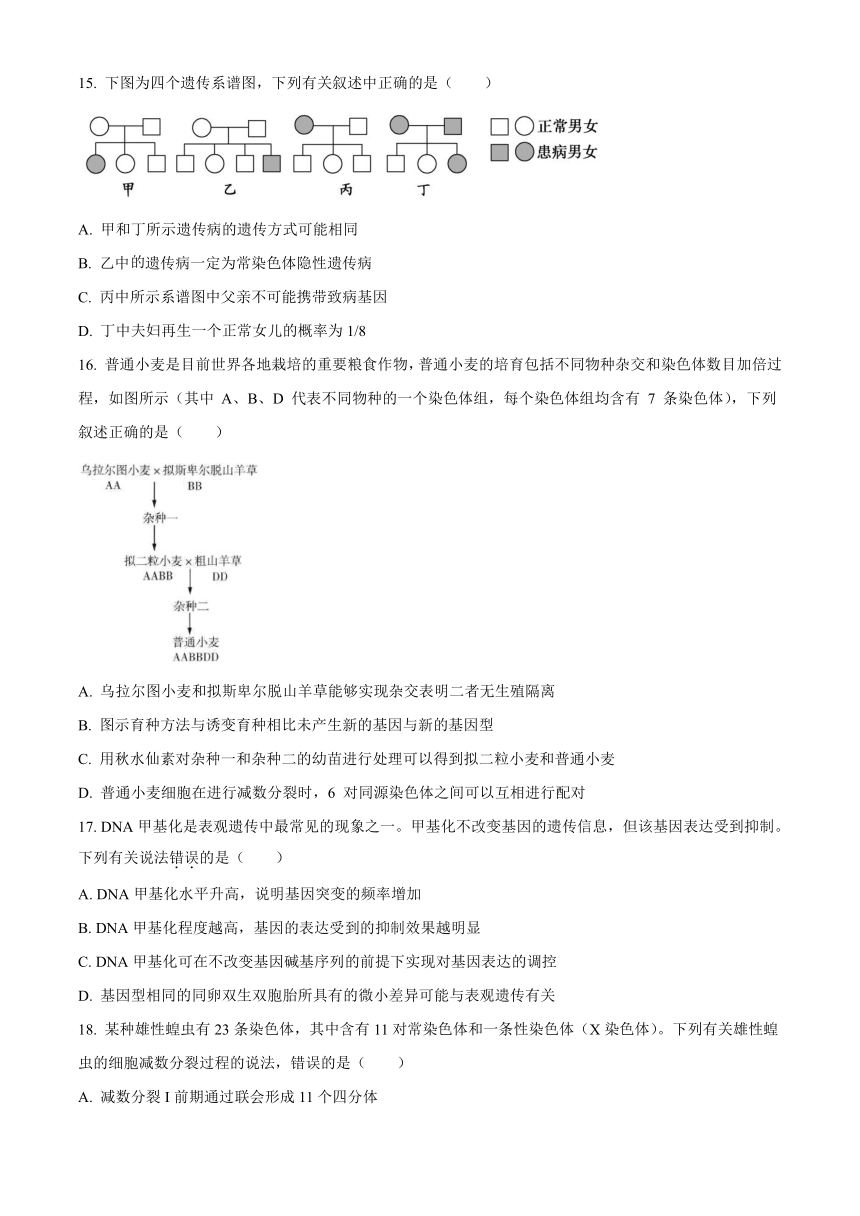

15. 下图为四个遗传系谱图,下列有关叙述中正确的是( )

A. 甲和丁所示遗传病的遗传方式可能相同

B. 乙中遗传病一定为常染色体隐性遗传病

C. 丙中所示系谱图中父亲不可能携带致病基因

D. 丁中夫妇再生一个正常女儿的概率为1/8

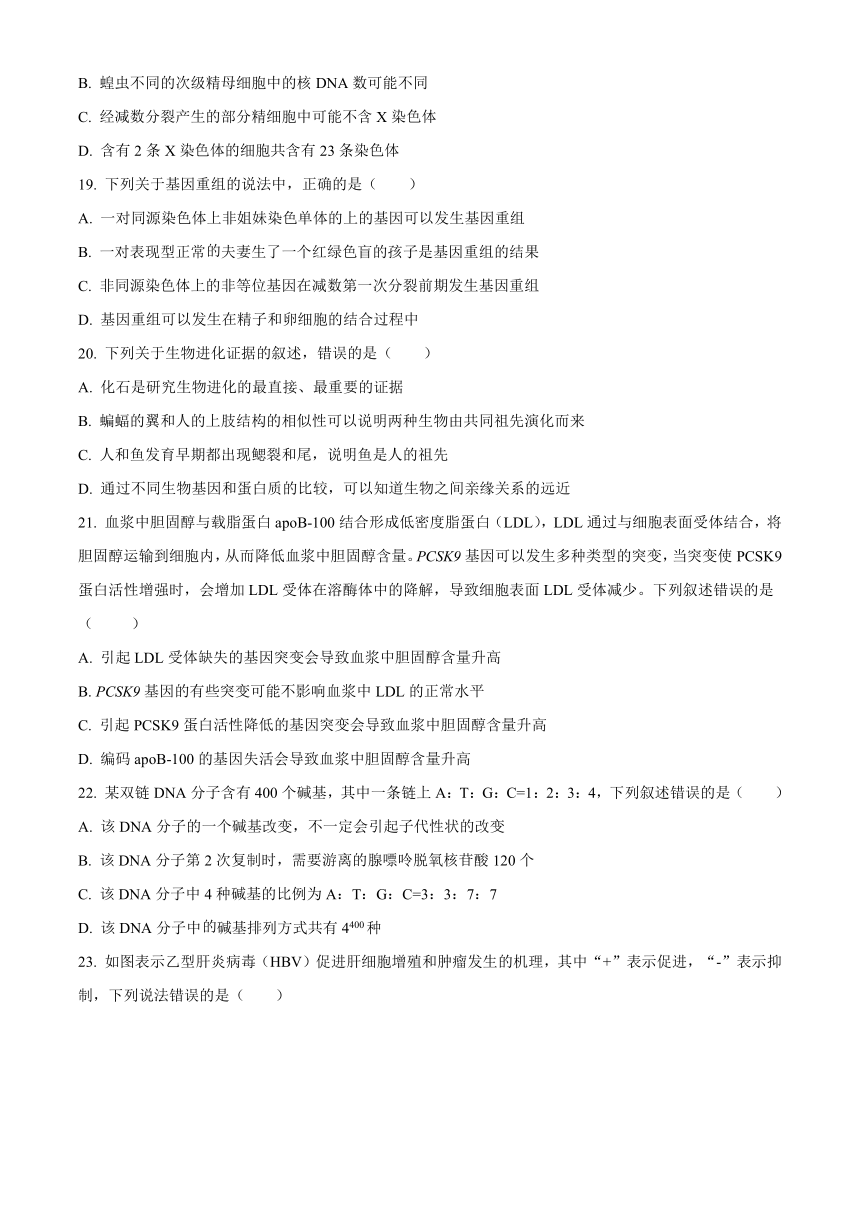

16. 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物,普通小麦的培育包括不同物种杂交和染色体数目加倍过程,如图所示(其中 A、B、D 代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含有 7 条染色体),下列叙述正确的是( )

A. 乌拉尔图小麦和拟斯卑尔脱山羊草能够实现杂交表明二者无生殖隔离

B. 图示育种方法与诱变育种相比未产生新的基因与新的基因型

C. 用秋水仙素对杂种一和杂种二的幼苗进行处理可以得到拟二粒小麦和普通小麦

D. 普通小麦细胞在进行减数分裂时,6 对同源染色体之间可以互相进行配对

17. DNA甲基化是表观遗传中最常见的现象之一。甲基化不改变基因的遗传信息,但该基因表达受到抑制。下列有关说法错误的是( )

A. DNA甲基化水平升高,说明基因突变的频率增加

B. DNA甲基化程度越高,基因的表达受到的抑制效果越明显

C. DNA甲基化可在不改变基因碱基序列的前提下实现对基因表达的调控

D. 基因型相同的同卵双生双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关

18. 某种雄性蝗虫有23条染色体,其中含有11对常染色体和一条性染色体(X染色体)。下列有关雄性蝗虫的细胞减数分裂过程的说法,错误的是( )

A. 减数分裂I前期通过联会形成11个四分体

B. 蝗虫不同的次级精母细胞中的核DNA数可能不同

C. 经减数分裂产生的部分精细胞中可能不含X染色体

D. 含有2条X染色体的细胞共含有23条染色体

19. 下列关于基因重组的说法中,正确的是( )

A. 一对同源染色体上非姐妹染色单体的上的基因可以发生基因重组

B. 一对表现型正常夫妻生了一个红绿色盲的孩子是基因重组的结果

C. 非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂前期发生基因重组

D. 基因重组可以发生在精子和卵细胞的结合过程中

20. 下列关于生物进化证据的叙述,错误的是( )

A. 化石是研究生物进化的最直接、最重要的证据

B. 蝙蝠的翼和人的上肢结构的相似性可以说明两种生物由共同祖先演化而来

C. 人和鱼发育早期都出现鳃裂和尾,说明鱼是人的祖先

D. 通过不同生物基因和蛋白质的比较,可以知道生物之间亲缘关系的远近

21. 血浆中胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9基因可以发生多种类型的突变,当突变使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。下列叙述错误的是( )

A. 引起LDL受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B. PCSK9基因的有些突变可能不影响血浆中LDL的正常水平

C. 引起PCSK9蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D. 编码apoB-100的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

22. 某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,下列叙述错误的是( )

A. 该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变

B. 该DNA分子第2次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个

C. 该DNA分子中4种碱基的比例为A:T:G:C=3:3:7:7

D. 该DNA分子中碱基排列方式共有4400种

23. 如图表示乙型肝炎病毒(HBV)促进肝细胞增殖和肿瘤发生的机理,其中“+”表示促进,“-”表示抑制,下列说法错误的是( )

A. HBx的合成需要宿主细胞提供模板、原料、能量和酶等

B. HBx通过促进Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA

C. HBV核酸彻底水解后可得到六种小分子

D. 由图可推测p53是一种肿瘤抑制因子,可以抑制肿瘤发生

24. 果蝇中正常翅(A)对短翅(a)为显性,其等位基因位于常染色体上;红眼(B)对白眼(b)为显性,其等位基因位于X染色体上。现有一只纯合红眼短翅的雌果蝇和一只纯合白眼正常翅雄果蝇杂交得F1,F1自由交配得F2.下列叙述正确的是( )

A. F2代中无论雌雄都是红眼正常翅

B. F2代雄果蝇的红眼基因来自F1代的父方

C. F2代雌果蝇中纯合子的比例小于杂合子比例

D. F2代雄果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目相等

25. 某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因(B/b)位于X染色体上,含有基因b的花粉不育。下列叙述错误的是

A. 窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中

B. 宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株

C. 宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株

D. 若亲本杂交后子代雄株均为宽叶,则亲本雌株是纯合子

二、非选择题

26. 下图①-③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程,请回答有关问题:

(1)①过程发生的时期是________________,人体细胞中发生①过程的场所有________________。上图可发生在细胞核中的过程有________________(填序号)。

(2)若②过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的56%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占40%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________________。

(3)③过程中Y是某种tRNA,它的结构中________________(填“有”或“无”)氢键,其上的CAA称为________________,一般情况下,一种Y可以转运________________种氨基酸。若合成该蛋白质的基因含有1200个碱基对,则该蛋白质最多由________________个氨基酸组成(不考虑终止密码子)。

(4)人体内成熟红细胞、胚胎干细胞、口腔上皮细胞中,能同时发生上述三个过程的细胞是________________。

(5)假若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基的替换导致________________。

27. 先天性夜盲症是不同种基因控制的多类型疾病,一般分为静止性夜盲症和进行性夜盲症;前者一出生便会夜盲,致病基因(A/a)位于X染色体上;后者发病较晚,由常染色体上致病基因(D/d)引发进行性夜盲病症。以下是甲、乙两个家族的不同种类夜盲症遗传系谱图,已知乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因。

(1)据图判断,表现为进行性夜盲症的是为_______家族,其遗传方式是_____;表现为静止性夜盲症的是______家族,其遗传方式是______。

(2)甲家族Ⅲ-1号基因型可能是_______。要保证Ⅲ-2号的后代一定正常,需选择与基因型为______的男子结婚。Ⅲ-3号基因型为_______;Ⅱ-3号与Ⅱ-4号再生一个患病男孩的概率______。

(3)乙家族Ⅱ-2号基因型为_______,Ⅲ-2号的致病基因来自Ⅱ代______号。

28. 四倍体大蒜的产量比二倍体大蒜高许多,为探究诱导大蒜染色体数目加倍的最适温度,设计了如下实验:

实验主要材料:大蒜、培养皿、恒温箱、卡诺氏液、体积分数为95%的酒精、质量分数为15%的盐酸、显微镜、改良苯酚品红染液等。

(1)实验步骤

①取5个培养皿,编号并分别加入纱布和适量的水。

②将培养皿分别放入-4 ℃、0 ℃、________、________、12 ℃的恒温箱中培养1 h。

③取大蒜随机均分成____________组,分别放入培养皿中诱导培养36小时。

④分别取根尖0.5~1 cm,放入____________中固定0.5~1 h,然后用________________冲洗2次。

⑤制作装片:解离→________→__________→制片。

⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。

实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。

(2)实验分析

①观察染色体形态和数目的最佳时期是____________。

②除低温外,___________也可以诱导染色体数目加倍,原理是___________。

29. 水稻是一种重要的农作物,研究者通过多种育种技术来提高水稻的产量。

(1)水稻种植区域广泛,同一品种在不同生态区域产量差异明显。研究发现作物品种的表型(P)是其基因型(G)、环境效应(E)及基因型与环境之间的互作效应(G×E)共同作用的结果,即P=G+E+G×E。G×E的大小反映了基因型与环境之间的相互作用程度的高低,G×E较小的品种一般适应种植的区域________(填“较大”或“较小”)。表观遗传是G×E效应的一种体现,是指基因的_________保持不变,但影响基因_______,导致表型发生可遗传变化的现象。

(2)水稻稻穗的大小会影响水稻产量。研究人员获得了稻穗为大穗的单基因纯合突变体1和突变体2,其稻穗显著大于野生型。将突变体1和突变体2分别与野生型水稻杂交,获得的F1的稻穗大小与野生型相同,说明大穗为______(填“显性”或“隐性”)性状。为了研究两突变基因的关系,将突变体1和突变体2杂交,若子代表现为大穗,说明突变体1和突变体2的突变基因的关系是______(选填“A、等位基因;B、同源染色体上的非等位基因;C、非同源染色体上的非等位基因”)。

(3)进一步研究发现突变基因为A基因,并对野生型和突变体1的A基因进行测序,结果如图:

注:非模板链下面的字母代表相应的氨基酸,*处无对应氨基酸。

据图可知,由于碱基对的_______使突变体1的A基因突变,其指导合成的mRNA上的碱基为______的终止密码子提前出现,肽链变短,最终导致蛋白质的_______改变,功能异常。

(4)A基因表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是稻穗发育的主要抑制基因。研究者进一步做了如图所示检测,据图解释突变体大穗出现的成因:_______。

30. 下列示意图分别表示某动物(2N=4)体内细胞正常分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,细胞分裂图及染色体数变化图。回答下列问题:

(1)图1中a~c柱表示染色单体的是___。图1所对应的细胞中可能存在同源染色体的是___(填写I~IV数字)。

(2)图1中由II变为III,相当于图2中图_______到图_______所示过程。

(3)图2甲细胞含有_______对同源染色体,丙细胞中染色体的行为特征是 _______。

(4)图3中发生着丝点分裂的区段有___,同源染色体分离和非同源染色体自由组合发生在___段(用图中字母表示)。HI段形成的原因是_______。

宁南中学2023-2024学年高二上学期开学考试

生物 答案解析

一、单选题

1. 某哺乳动物的精原细胞在减数分裂I后期和减数分裂II后期时,细胞分裂特点的共同点是( )

A. 都会发生染色体数目的暂时加倍

B. 细胞中的核DNA含量都是体细胞中的2倍

C. 都一定会发生等位基因的分离

D. 细胞膜都会向内凹陷,最终细胞缢裂成两部分

【答案】D

【解析】

【分析】减数分裂是细胞连续分裂两次,而染色体在整个过程只复制一次的细胞分裂方式。

【详解】A、减数分裂I后期同源染色体分离,染色体数目减半,A错误;

B、减数分裂II后期着丝点分裂,核DNA含量与体细胞中的相等,B错误;

C、减数分裂II后期姐妹染色单体分离,不一定会发生等位基因的分离,C错误;

D、减数分裂I后期和减数分裂II后期,发生的变化相同即细胞膜都会向内凹陷,最终细胞缢裂成两部分,D正确。

故选D。

2. 图是减数分裂I形成的子细胞,下列有关叙述正确的是( )

A. 该细胞是次级精母细胞 B. 该细胞中有2条染色体、3条染色单体

C. 该细胞中①②代表X染色体 D. 该细胞能与卵细胞结合形成受精卵

【答案】A

【解析】

【分析】分析题图:图示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。

【详解】A、图示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,且其中含有Y染色体,为次级精母细胞,A正确;

B、该细胞中有2条染色体、4条染色单体,B错误;

C、该细胞中③④表示Y染色体,①②表示常染色体,C错误;

D、该细胞次级精母细胞,不能与卵细胞结合形成受精卵,D错误。

故选A。

3. 某植物开红花和白花,由一对等位基因E/e控制。红花植株自交,F1中红花:白花=2:1(显性基因纯合幼苗期致死)。若F1植株继续自交所得F2成株中,基因e的频率是( )

A. 4/5 B. 2/5 C. 1/6 D. 1/3

【答案】A

【解析】

【分析】某植物开红花和白花,由一对等位基因E/e控制,红花植株自交,F1中红花:白花=2:1(显性基因纯合幼苗期致死),可知红花对白花为显性,亲本的基因型为Ee。

【详解】依题意,红花对白花为显性,且存在显性纯合EE幼苗期致死﹐故:P:Ee,F1:2/3Ee:1/3ee,F2:(2/3×1/2)Ee:[(2/3×1/4)ee+1/3ee]即2/5Ee:3/5ee,故基因e的频率是2/5×1/2+3/5即4/5,BCD错误,A正确。

故选A。

4. 下图中a、b表示人体内两种生理过程。下列叙述正确的是( )

A. b过程中核糖体沿mRNA向左移动

B. 人体不同组织细胞中进行a过程起始点不完全相同

C. 转运8号氨基酸的RNA含有密码子序列

D. 唾液腺细胞能进行b过程,不能进行a过程

【答案】B

【解析】

【分析】转录是指RNA在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的;翻译是指游离在细胞质基质中的各种氨基酸,以mRNA作为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质。

【详解】A、b(翻译)过程中核糖体沿mRNA向右移动,A错误;

B、人体不同组织细胞中进行a(转录)过程的基因存在差异,所以起始点不完全相同,实质是基因的选择性表达,B正确;

C、密码子位于信使RNA上,在转运8号氨基酸的RNA上无密码子,C错误;

D、唾液腺细胞能进行b翻译过程,也能进行a转录过程,不能进行的是复制过程,D错误。

故选B。

5. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,关于蛋白质外壳合成的叙述,错误的是( )

A. 氨基酸来自大肠杆菌

B. 氨基酸来自噬菌体

C. ATP来自大肠杆菌

D. 需要的酶来自大肠杆菌

【答案】B

【解析】

【分析】T2噬菌体是一种病毒,病毒是比较特殊的一种生物,它只能寄生在活细胞中,利用宿主细胞的原料进行遗传物质的复制和蛋白质外壳的合成。

【详解】AB、T2噬菌体的蛋白质外壳是由噬菌体的DNA在大肠杆菌体内编码的,利用的原料氨基酸来自大肠杆菌,A正确,B错误;

C、T2噬菌体蛋白质的外壳在大肠杆菌细胞中合成,所需的ATP由大肠杆菌提供,C正确;

D、T2噬菌体蛋白质的外壳在大肠杆菌细胞中合成,所需的酶由大肠杆菌提供,D正确。

故选B。

6. 图一为某高等动物(2n=6)精原细胞分裂过程中细胞内的同源染色体对数的变化曲线,图二为该动物的一个细胞分裂示意图。下列叙述错误的是( )

A. 图一中AB段有染色体复制

B. 图一中CD段含有12条染色体

C. 图二表示的细胞处于图一曲线的FG段

D. 图二表示的细胞中可能含有等位基因

【答案】C

【解析】

【分析】根据题意和图示分析可知:图一中,AF区段表示有丝分裂,FG区段表示减数第一次分裂,HI区段表示减数第二次分裂阶段。图二中,细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝点(着丝粒)分裂,因此该细胞是处于减二后期的次级精母细胞。

【详解】A、图示AB段可表示有丝分裂间期,此时细胞中有染色体复制,A正确;

B、曲线图表示的是二倍体动物精原细胞分裂过程中细胞内同源染色体对数的变化,CD段表示的是有丝分裂后期,此时着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开,染色体数量加倍,由于此动物体细胞中含有6条染色体,故此时染色体为12条,B正确;

C、细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝点(着丝粒)分裂,因此该细胞是处于减二后期的次级精母细胞,此对应曲线图一的HI段,C错误;

D、图二处于减数第二次分裂后期,若在减数第一次分裂前期发生染色体的互换(交叉互换),图二表示的细胞中可能含有等位基因,D正确。

故选C。

7. 下列关于染色体组、单倍体和二倍体的叙述,正确的是( )

A. 一个染色体组中不含同源染色体

B. 由受精卵发育成的,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体

C. 人工诱导多倍体的唯一方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

D. 含有一个染色体组的个体一定是单倍体

【答案】ABD

【解析】

【分析】1、染色体组:细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息。

2、单倍体由配子发育而来,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。如果某个体由本物种的配子不经受精直接发育而成,则不管它有多少染色体组都叫“单倍体”。

【详解】A、染色体组是一组非同源染色体,因此一个染色体组中不含同源染色体,A正确;

B、单倍体由配子发育而来,由受精卵发育成的个体,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体,B正确;

C、人工诱导多倍体可用秋水仙素或低温进行处理,C错误;

D、含有一个染色体组的个体一定是单倍体,但单倍体不一定只含有一个染色体组,D正确。

故选ABD。

8. 某XY型性别决定动物的肢型受两对等位基因控制,有长肢、正常肢和短肢三种类型。纯合的短肢雄性个体与纯合的长肢雌性个体杂交,F1全为长肢。F1雌雄个体自由交配,F2中正常肢∶短肢∶长肢=3∶4∶9,且正常肢全为雄性。下列说法错误的是( )

A. 决定肢型的两对等位基因中必有一对位于X染色体上

B. F2中长肢个体的基因型有4种

C. F2短肢雌性个体中纯合子占1/2

D. 若F2正常肢个体与纯合短肢个体交配,后代中短肢个体占1/3

【答案】B

【解析】

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】A、根据题意可知,子二代中正常肢∶短肢∶长肢=3∶4∶9,是9∶3∶3∶1的变式,因此可说明两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,假设两对等位基因为A/a、B/b,又由于子二代中正常肢全为雄性,说明一对基因位于X染色体上,则另一对基因位于常染色体上,A正确;

BC、子一代的基因型为AaXBXb×AaXBY,又根据题意可知,子一代的表现型全为长肢,说明表现为长肢的条件是同时含有A和B,亲本为纯合的长肢雌性个体,则基因型为AAXBXB,可根据子一代基因型进一步推知亲本纯合的短肢雄性个体基因型为aaXbY,根据子二代短肢的占4/16,可知只要含有aa即为短肢,正常肢雄性的基因型为A-XbY,长肢个体既含A又含B基因,则F2中长肢个体的基因型有AAXBXB、AaXBXB、AAXBXb、AaXBXb、AAXBY、AaXBY,共6种,F2短肢雌性个体基因型为aaXBXB、aaXBXb,纯合子占1/2,B错误,C正确;

D、F2正常肢个体基因型及比例为1/3AAXbY、2/3AaXbY,纯合短肢个体基因型为aaXBXB、aaXBY,由于正常肢个体全为雄性,因此与之交配的个体应为雌性个体,雄性个体产生的配子类型和比例为(1/3×1/2+2/3×1/4)AXb、(1/3×1/2+2/3×1/4)AY、(2/3×1/4)aXb、(2/3×1/4)aY,纯合短肢雌性个体的基因型为aXB,因此若F2正常肢个体与纯合短肢个体交配,后代中短肢个体占(2/3×1/4)+(2/3×1/4)= 1/3,D正确。

故选B。

9. 某植物的花色受两对独立遗传的等位基因A/a.B/b控制,这两对等位基因与花色的关系如下图所示,此外,a基因对B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表型及比例是( )

A. 红:粉:白=3:10:3 B. 红:粉:白=1:3:12

C. 粉:红:白=3:9:4 D. 白:粉:红=6:9:1

【答案】C

【解析】

【分析】分析题图:无A基因时表现出白色,即白色的基因型为aa__;具有A基因而无B基因时,花色为粉色,基因型为A_bb;同时具有A和B基因时,由于a基因对于B基因的表达有抑制作用,所以基因型为AaB_的花色也为粉色;基因型为AAB_表现为红色。

【详解】将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,F1的基因型为AaBb;再将F1自交,后代A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,因此,后代红色(3AAB_)∶粉色(3A_bb+4AaBb+2AaBB)∶白色(3aaB_+1aabb)=3∶9∶4,C正确,ABD错误。

故选C。

10. 下列关于DNA、基因和染色体,遗传信息的叙述,错误的是 ( )

A. DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞

B. 基因在染色体上呈线性排列,基因通常是有遗传效应的DNA片段

C. 生物体内所有基因含有的碱基总数与所有DNA分子含有的碱基总数不同

D. 人类基因组计划测定是23条染色体上DNA的碱基序列

【答案】D

【解析】

【分析】人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列。每条染色体上有一个DNA分子。这24个DNA分子大约含有31.6亿个碱基对其中,构成基因的碱基数占碱基总数的比例不超过2%。

【详解】A、DNA中蕴藏着大量的遗传信息,DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性,A正确;

B、基因在染色体上呈线性排列,基因通常是有遗传效应的DNA片段,B正确;

C、基因通常是有遗传效应的DNA片段,DNA中的某些片段不属于基因,因此生物体内所有基因含有的碱基总数少于所有 DNA分子含有的碱基总数,C正确;

D、人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列,D错误。

故选D。

11. 2021年我国科学家付巧妹在古人类研究方面取得重大发现,并发表在Cell杂志上。利用DNA测序技术,证实北京周口店发现的田园洞人祖先曾在东亚北部地区广泛存在。若一条DNA单链的序列是5'-TATACG-3',那么它的互补链的序列是( )

A. 5'-CGTATA-3' B. 5'-GCATAT-3' C. 5'-TATAGC-3' D. 5'-ATATCG-3'

【答案】A

【解析】

【分析】DNA结构特点:DNA 分子是由两条链组成的,并按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架; 碱基排列内侧,两条链上的碱基通过氢键连接,遵循碱基互补配对原则:A-T、C-G配对。

【详解】DNA双链反向平行,根据碱基互补配对原则,它的互补链的序列是5'-CGTATA-3',BCD错误,A正确。

故选A。

12. 表观遗传异常可导致表观遗传病。下列有关说法错误的是( )

A. 表观遗传现象存在于生物体的整个生命过程中

B. 表观遗传病患者的遗传信息并未发生改变

C. 同卵双生的微小差异与表观遗传有关

D. 表观遗传现象不能遗传给后代

【答案】D

【解析】

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

【详解】A、表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中,A正确;

B、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型(遗传信息)未发生变化而表现型却发生了改变,B正确;

C、基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异与表观遗传有关,C正确;

D、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,表观遗传异常可导致表观遗传病,即表观遗传现象能遗传给后代,D错误。

故选D。

13. 自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。某基因型为Aa的自花授粉植株,A对a为不完全显性,若在产生配子时,含a的花粉1/3致死,其自交后代表型比例为( )

A. 4:1 B. 3:7 C. 9:6:1 D. 3:5:2

【答案】D

【解析】

【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

【详解】由于在产生配子时,含a的花粉1/3致死,所以亲代产生的雄配子比例A:a=3:2,雌配子A:a=1:1,所以自交后子代基因型及比例如下表:

3A 2a

1A 3AA 2Aa

1a 3Aa 2aa

由于A对a为不完全显性,所以后代表型比例为 3:5:2。 故选D。

14. 科研人员对水稻细胞核中一个DNA片段进行研究,发现其上有三个片段:基因A、基因b和基因间的片段M,现将某外来DNA片段(m)插入该DNA片段。下列有关叙述错误的是( )

A. 若m为有效片段(有遗传效应)且插入M片段中,则发生基因重组

B. 若碱基对替换发生在基因b中,则属于基因突变

C. 基因A和基因b所携带的遗传信息不可能同时得到执行

D. 若m为无效片段(无遗传效应)且插入基因A中,则发生基因突变

【答案】C

【解析】

【分析】基因突变、基因重组和染色体变异(1)基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、随机性、不定向性。(2)基因重组的方式有同源染色体上非姐妹单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,另外,外源基因的导入也会引起基因重组。(3)染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】A、基因重组的方式有同源染色体上非姐妹单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,另外,外源基因的导入也会引起基因重组,若m为有效片段且插入M片段(非基因片段)中,则发生基因重组,A正确;

B、基因突变包括碱基对的增添、缺失或替换,若碱基对替换发生在基因b中,则属于基因突变,B正确;

C、基因的选择性表达有可能使基因A和基因b所携带的遗传信息同时得到执行,C错误;

D、若m为无效片段且插入基因A中,也属于基因中碱基对的增添,则发生基因突变,D正确。

故选C。

15. 下图为四个遗传系谱图,下列有关叙述中正确的是( )

A. 甲和丁所示遗传病的遗传方式可能相同

B. 乙中的遗传病一定为常染色体隐性遗传病

C 丙中所示系谱图中父亲不可能携带致病基因

D. 丁中夫妇再生一个正常女儿的概率为1/8

【答案】D

【解析】

【分析】甲图中遗传病是无中生有且女儿患病,故为常染色体隐性遗传病;丁中遗传病为有中生无,且女儿有正常的,故为常染色体显性遗传病。

【详解】A、甲图中遗传病是无中生有且女儿患病,故为常染色体隐性遗传病;丁中遗传病为有中生无,且女儿有正常的,故为常染色体显性遗传病,甲和丁所示遗传病的遗传方式不同,A错误;

B、乙可能是常染色体隐性或伴X染色体隐性遗传病,B错误;

C、丙中遗传病若为常染色体隐性遗传病,则父亲可能为携带者,C错误;

D、丁为常染色体显性遗传病,夫妇均为杂合子,再生一个正常女儿的概率为1/4×1/2=1/8,D正确。

故选D。

16. 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物,普通小麦的培育包括不同物种杂交和染色体数目加倍过程,如图所示(其中 A、B、D 代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含有 7 条染色体),下列叙述正确的是( )

A. 乌拉尔图小麦和拟斯卑尔脱山羊草能够实现杂交表明二者无生殖隔离

B. 图示育种方法与诱变育种相比未产生新的基因与新的基因型

C. 用秋水仙素对杂种一和杂种二的幼苗进行处理可以得到拟二粒小麦和普通小麦

D. 普通小麦细胞在进行减数分裂时,6 对同源染色体之间可以互相进行配对

【答案】C

【解析】

【分析】乌拉尔图小麦与拟斯卑尔脱山羊草属于不同物种,杂交子代获得杂种一,经过人工处理,染色体数目加倍后获得拟二粒小麦,再与粗山羊草杂交,获得杂种二,再经过人工诱导处理,获得普通小麦,属于单倍体育种,原理是染色体变异。

【详解】A、由题图可知,杂种一的染色体组成为AB,没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,不能产生可育的配子,故乌拉尔图小麦和拟斯卑尔脱山羊草之间存在生殖隔离,A错误;

B、图示育种方法为多倍体育种,与诱变育种相比,虽未出现新的基因,但出现了新的基因型,B错误;

C、杂种一(染色体组成为AB)和杂种二(染色体组成为ABD)均无同源染色体,用秋水仙素处理杂种一和杂种二的幼苗可以使染色体数目加倍,从而获得拟二粒小麦和普通小麦,C正确;

D、普通小麦的染色体组成为AABBDD,每个染色体组含有7条染色体,其细胞在进行减数分裂时,每对同源染色体进行配对,不存在6对同源染色体之间进行相互配对的现象,D错误。

故选C。

17. DNA甲基化是表观遗传中最常见的现象之一。甲基化不改变基因的遗传信息,但该基因表达受到抑制。下列有关说法错误的是( )

A. DNA甲基化水平升高,说明基因突变的频率增加

B. DNA甲基化程度越高,基因的表达受到的抑制效果越明显

C. DNA甲基化可在不改变基因碱基序列的前提下实现对基因表达的调控

D. 基因型相同的同卵双生双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关

【答案】A

【解析】

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的Leyc基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成Leyc蛋白,从而抑制了基因的表达。

【详解】A、甲基化不改变基因的遗传信息,故DNA的甲基化水平升高,不能说明基因突变的频率增加,A错误;

B、基因碱基序列的甲基化程度越高,RNA聚合酶越不容易与DNA结合,基因的表达受到的抑制效果越明显,B正确;

C、DNA的甲基化不会改变基因的碱基序列,甲基化基因无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成蛋白质,从而抑制了基因的表达,实现对基因表达的调控,C正确;

D、基因组成相同的同卵双生双胞胎中基因序列的甲基化程度可能不同,表现出微小差异可能与表观遗传有关,D正确。

故选A。

18. 某种雄性蝗虫有23条染色体,其中含有11对常染色体和一条性染色体(X染色体)。下列有关雄性蝗虫的细胞减数分裂过程的说法,错误的是( )

A. 减数分裂I前期通过联会形成11个四分体

B. 蝗虫不同的次级精母细胞中的核DNA数可能不同

C. 经减数分裂产生的部分精细胞中可能不含X染色体

D. 含有2条X染色体的细胞共含有23条染色体

【答案】D

【解析】

【分析】减数分裂是一种特殊的有丝分裂形式,是有性生殖生物的原始生殖细胞(如动物的精原细胞或卵原细胞)成为成熟生殖细胞(精、卵细胞即配子)过程中必须经历的。它的特点是细胞经过两次连续的分裂,但染色体只复制一次。 因此,生殖细胞内的染色体数目为体细胞的一半。原始生殖细胞经过多次有丝分裂后,染色体复制,细胞开始长大,成为初级精母细胞或初级卵母细胞。原始生殖细胞如精原细胞,经过染色体复制,成为初级精母细胞,初级精母细胞经过减数分裂I, 产生两个次级精母细胞,次级精母细胞再通过减数分裂Ⅱ产生四个精细胞。四分体指的是在动物细胞减数分裂I前期,两条已经自我复制的同源染色体联会形成的四条染色单体的结合体。

【详解】A、根据题意可知雄性蝗虫体细胞含有11对常染色体和一条X染色体,减数分裂I前期11对常染色体联会配对,一条X染色体不能形成四分体,因此共形成11个四分体,A正确;

B、雄蝗虫只含有1条X染色体,减数分裂I后期随机移向细胞一极,其余常染色体平均分配,因此蝗虫不同的次级精母细胞中的核DNA数可能不同,B正确;

C、雄蝗虫只含有1条X染色体,减数分裂I后期随机移向细胞一极,其余常染色体平均分配,因此有的次级精母细胞含有X染色体,有的不含,C正确;

D、雄蝗虫只含有1条X染色体,减数分裂Ⅱ后期,着丝粒分裂,形成两条X染色体,此时的细胞称为次级精母细胞,含有2条X染色体和22条常染色体,共24条染色体,D错误。

故选D。

19. 下列关于基因重组的说法中,正确的是( )

A. 一对同源染色体上非姐妹染色单体的上的基因可以发生基因重组

B. 一对表现型正常的夫妻生了一个红绿色盲的孩子是基因重组的结果

C. 非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂前期发生基因重组

D. 基因重组可以发生在精子和卵细胞的结合过程中

【答案】A

【解析】

【分析】基因重组:

(1)概念:在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合。

(2)类型:

①自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。

②交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。

【详解】A、一对同源染色体上非姐妹染色单体上的基因会因交叉互换而发生基因重组,A正确;

B、一对表型(表现型)正常的夫妻生了一个红绿色盲的孩子是等位基因分离的结果,B错误;

C、非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂后期发生基因重组,C错误;

D、基因重组发生在减数分裂形成配子的过程中,而不是发生在精子和卵细胞结合的受精作用过程中,D错误。

故选A。

20. 下列关于生物进化证据的叙述,错误的是( )

A. 化石是研究生物进化的最直接、最重要的证据

B. 蝙蝠的翼和人的上肢结构的相似性可以说明两种生物由共同祖先演化而来

C. 人和鱼发育早期都出现鳃裂和尾,说明鱼是人的祖先

D. 通过不同生物基因和蛋白质的比较,可以知道生物之间亲缘关系的远近

【答案】C

【解析】

【分析】生物有共同祖先的证据:化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据、细胞和分子水平的证据。

【详解】A、化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、最重要的证据,A正确;

B、蝙蝠的翼和人的上肢,它们的形态和功能都不相同,但它们的内部结构却基本上一致,说明两种生物是由共同的原始祖先演化而来的,B正确;

C、人和鱼发育早期都出现鳃裂和尾,鱼和人有共同祖先,C错误;

D、不同生物DNA和蛋白质等生物大分子既有共同点,又存在差异性,其差异可揭示物种的亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序,D正确。

故选C。

21. 血浆中胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9基因可以发生多种类型的突变,当突变使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。下列叙述错误的是( )

A. 引起LDL受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B. PCSK9基因的有些突变可能不影响血浆中LDL的正常水平

C. 引起PCSK9蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D. 编码apoB-100的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

【答案】C

【解析】

【分析】分析题干,血浆胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白与细胞表面的受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而使血浆中的胆固醇含量降低;LDL受体减少和载脂蛋白apoB-100减少,均会影响胆固醇被细胞利用,导致血浆中的胆固醇含量较高。

【详解】A、LDL受体缺失,则LDL不能将胆固醇运进细胞,导致血浆中的胆固醇含量升高,A正确;

B、由于密码子的简并性,PCSK9基因的某些突变不一定会导致PCSK9蛋白活性发生改变,则不影响血浆中LDL的正常水平,B正确;

C、引起PCSK9蛋白活性增强的基因突变会导致细胞表面LDL受体数量减少,使血浆中胆固醇的含量增加,C错误;

D、编码apoB-100的基因失活,则apoB-100蛋白减少,与血浆中胆固醇结合形成LDL减少,进而被运进细胞的胆固醇减少,使血浆中的胆固醇含量升高,D正确。

故选C。

点睛】

22. 某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,下列叙述错误的是( )

A. 该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变

B. 该DNA分子第2次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个

C. 该DNA分子中4种碱基的比例为A:T:G:C=3:3:7:7

D. 该DNA分子中的碱基排列方式共有4400种

【答案】D

【解析】

【分析】由一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,可得A+T占该链的30%,所以A+T占该双链DNA的30%,A=T=该双链DNA的15%,C=G=该双链DNA的35%。

【详解】A、该DNA分子的一个碱基改变可能会导致基因突变,由于密码子具有兼并性,基因突变不一定会引起子代性状的改变,A正确;

BC、该双链DNA分子的其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,根据碱基互补配对原则可知,其互补链的A:T:G:C=2:1:4:3,则该双链DNA中A:T:G:C=3:3:7:7,而该DNA含有400个碱基,故A=T=400×3/20=60个,C=G=400×7/20=140个,该DNA分子第2次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸60×(22-2)=120个,BC正确;

D、DNA总共有400个碱基,则每一条链上的碱基总数是200个,而该DNA分子中碱基比例已经确定,所以碱基排列方式小于4200种,D错误。

故选D。

23. 如图表示乙型肝炎病毒(HBV)促进肝细胞增殖和肿瘤发生的机理,其中“+”表示促进,“-”表示抑制,下列说法错误的是( )

A. HBx的合成需要宿主细胞提供模板、原料、能量和酶等

B. HBx通过促进Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA

C. HBV的核酸彻底水解后可得到六种小分子

D. 由图可推测p53是一种肿瘤抑制因子,可以抑制肿瘤发生

【答案】A

【解析】

【分析】据图分析,HBV编码的HBx蛋白质促进Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA;Inc-HUR1-RNA促进肝细胞的增殖,Inc-HUR1-RNA形成的p53抑制肝细胞的增殖。

【详解】A、HBx的合成需要宿主细胞提供原料、能量和酶等,而模板由乙型肝炎病毒(HBV)提供,A错误;

B、据图分析,HBx通过促进(+)Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA,B正确;

C、乙型肝炎病毒(HBV)的核酸只有DNA,初步水解形成脱氧核糖核苷酸,进一步水解形成脱氧核糖、磷酸和四种碱基,C正确;

D、由图可知,p53抑制肝细胞增殖,可推测一种肿瘤抑制因子,可以抑制肿瘤发生,D正确。

故选A。

24. 果蝇中正常翅(A)对短翅(a)为显性,其等位基因位于常染色体上;红眼(B)对白眼(b)为显性,其等位基因位于X染色体上。现有一只纯合红眼短翅的雌果蝇和一只纯合白眼正常翅雄果蝇杂交得F1,F1自由交配得F2.下列叙述正确的是( )

A. F2代中无论雌雄都是红眼正常翅

B. F2代雄果蝇的红眼基因来自F1代的父方

C. F2代雌果蝇中纯合子的比例小于杂合子比例

D. F2代雄果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目相等

【答案】C

【解析】

【分析】由题意可知,亲本基因型纯合红眼短翅的雌果蝇为aaXBXB和纯合白眼正常翅雄果蝇为AAXbY,则子代基因型为AaXBXb和AaXBY,即F1代中无论雌雄都是红眼正常翅;F1代雌雄个体相互交配,采用逐对分析法:Aa×Aa→1AA、2Aa、1aa,则F2果蝇中正常翅与短翅数目比为3:1,XBXb×XBY→1XBXB、1XBXb、1XBY、1XbY,则红眼:白眼=3:1。

【详解】A、根据题干信息分析,亲本基因型为aaXBXB和AAXbY,则F1的基因型为 AaXBXb和 AaXBY,F1自由交配,F2中aaXbY为白眼短翅雄蝇,A错误;

B、F2雄果蝇的红眼基因型为XBY,其红眼基因来自F1中的母方(XBXb),B错误;

C、F2代雌果蝇中纯合子的比例为1/2(AA、aa)×1/2(XBXB)=1/4,则杂合子比例为1-1/4=3/4,C正确;

D、由于F1雌雄个体关于翅型的基因型都是Aa,所以F2雄果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目比为3∶1,D错误。

故选C。

25. 某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因(B/b)位于X染色体上,含有基因b的花粉不育。下列叙述错误的是

A. 窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中

B. 宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株

C. 宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株

D. 若亲本杂交后子代雄株均为宽叶,则亲本雌株是纯合子

【答案】C

【解析】

【分析】XY型性别决定的生物中,基因型XX代表雌性个体,基因型XY代表雄性个体,含有基因b的花粉不育即表示雄配子Xb不育,而雌配子Xb可育。

【详解】由于父本无法提供正常的Xb配子,故雌性后代中无基因型为XbXb的个体,故窄叶性状只能出现在雄性植株中,A正确;宽叶雌株的基因型为XBX-,宽叶雄株的基因型为XBY,若宽叶雌株与宽叶雄株杂交,当雌株基因型为XBXb时,子代中可能会出现窄叶雄株XbY,B正确;宽叶雌株与窄叶雄株,宽叶雌株的基因型为XBX-,窄叶雄株的基因型为XbY,由于雄株提供的配子中Xb不可育,只有Y配子可育,故后代中只有雄株,不会出现雌株,C错误;若杂交后代中雄株均为宽叶,且母本的Xb是可育的,说明母本只提供了XB配子,故该母本为宽叶纯合子,D正确。故选C。

二、非选择题

26. 下图①-③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程,请回答有关问题:

(1)①过程发生的时期是________________,人体细胞中发生①过程的场所有________________。上图可发生在细胞核中的过程有________________(填序号)。

(2)若②过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的56%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占40%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________________。

(3)③过程中Y是某种tRNA,它的结构中________________(填“有”或“无”)氢键,其上的CAA称为________________,一般情况下,一种Y可以转运________________种氨基酸。若合成该蛋白质的基因含有1200个碱基对,则该蛋白质最多由________________个氨基酸组成(不考虑终止密码子)。

(4)人体内成熟红细胞、胚胎干细胞、口腔上皮细胞中,能同时发生上述三个过程的细胞是________________。

(5)假若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基的替换导致________________。

【答案】(1) ①. 细胞分裂前的间期 ②. 细胞核、线粒体 ③. ①②

(2)20% (3) ①. 有 ②. 反密码子 ③. 一 ④. 400

(4)胚胎干细胞 (5)终止密码子提前出现,翻译提前终止

【解析】

【分析】根据题意:和图示分析可知:①是以DNA的两条链为模板,进行的是DNA复制过程,主要发生在细胞核中;②是以DNA的一条链为模板,进行的是转录过程,主要发生在细胞核中;③是以mRNA为模板,进行的是翻译过程,发生在核糖体上。

【小问1详解】

图中①过程表示人体细胞中的DNA分子的复制,发生时期为细胞分裂前的间期。人体细胞中发生①过程的场所有细胞核、线粒体。②表示转录过程,③表示翻译过程,可发生在细胞核中的过程有①②。

【小问2详解】

α链中G+U=56%,G=40%,则U=16%,即α链的模板链对应区段中A=16%。同时可推得其模板链对应区段中A+C=56%,又知模板链对应区段中G=20%,则T=1-56%-20%=24%,即DNA的另一条链对应区段中A=24%,则整个DNA区段中A=(24%+16%)/2=20%。

【小问3详解】

tRNA是单链,折叠成三叶草结构,部分区段有氢键,其上的CAA称为反密码子,一种Y只能转运一种特定的氨基酸。由于mRNA上三个相邻的碱基编码一个氨基酸,不考虑终止密码子,则该蛋白质最多由1200/3=400(个)氨基酸组成。

【小问4详解】

人体内成熟红细胞无细胞核,①、②、③过程均不可进行,口腔上皮细胞为高度分化的细胞,不能进行①过程,胚胎干细胞能够增殖,可同时发生上述三个过程。

【小问5详解】

若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,可能会使对应的mRNA中密码子变为一个终止密码子,进而导致翻译终止,最终使肽链中氨基酸数目减少。

27. 先天性夜盲症是不同种基因控制的多类型疾病,一般分为静止性夜盲症和进行性夜盲症;前者一出生便会夜盲,致病基因(A/a)位于X染色体上;后者发病较晚,由常染色体上致病基因(D/d)引发进行性夜盲病症。以下是甲、乙两个家族的不同种类夜盲症遗传系谱图,已知乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因。

(1)据图判断,表现为进行性夜盲症的是为_______家族,其遗传方式是_____;表现为静止性夜盲症的是______家族,其遗传方式是______。

(2)甲家族Ⅲ-1号基因型可能是_______。要保证Ⅲ-2号的后代一定正常,需选择与基因型为______的男子结婚。Ⅲ-3号基因型为_______;Ⅱ-3号与Ⅱ-4号再生一个患病男孩的概率______。

(3)乙家族Ⅱ-2号基因型为_______,Ⅲ-2号的致病基因来自Ⅱ代______号。

【答案】(1) ①. 甲 ②. 常染色体隐性 ③. 乙 ④. X染色体隐性

(2) ①. DD或Dd ②. DD ③. Dd ④. 1/4

(3) ①. XAXa ②. 5

【解析】

【分析】题图分析,静止性夜盲症的致病基因(A/a)位于X 染色体上,进行性夜盲症的致病基因(D/d)位于常染色体上。在甲、乙家族中Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,则两种病均为隐性遗传病。且乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,则该遗传病属于伴X隐性遗传病,故乙家族表现为静止性夜盲症,甲家族由于Ⅲ-2为患者,而双亲正常,因此为常染色体隐性遗传病,即甲家族表现为进行性夜盲症。

【小问1详解】

在甲、乙家族中Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,则两种病均为隐性遗传病。由于乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,则该遗传病属于伴X隐性遗传病,即乙家族表现为静止性夜盲症。因此,甲家族表现为进行性夜盲症,为常染色体隐性遗传病。

【小问2详解】

由于甲家族表现为进行性夜盲症,为常染色体隐性遗传病,则甲家族Ⅲ-1号基因型可能是DD或Dd,Ⅲ-2号的基因型是dd,要保证其后代一定正常,需选择与基因型为DD的男子结婚。Ⅲ-3号的父亲患病,而其表现正常,因此其基因型为Dd;Ⅱ-3号的基因型为dd,且Ⅱ-3号与Ⅱ-4号有患病儿子,因此,Ⅱ-4号的基因型为Dd,则二者再生一个患病男孩的概率1/2×1/2=1/4。

【小问3详解】

Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,且乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,因此乙家族中的夜盲症的遗传方式为伴X隐性遗传病,则Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型分别为XAXa和XAY,因此,Ⅱ-2号基因型为XAXA或XAXa,又因为Ⅱ-2号生有患病的儿子,因此其基因型为XAXa,Ⅲ-2号为患者,其基因型为XaY,根据伴性遗传的特点可知,其致病基因来自Ⅱ代5号。

28. 四倍体大蒜的产量比二倍体大蒜高许多,为探究诱导大蒜染色体数目加倍的最适温度,设计了如下实验:

实验主要材料:大蒜、培养皿、恒温箱、卡诺氏液、体积分数为95%的酒精、质量分数为15%的盐酸、显微镜、改良苯酚品红染液等。

(1)实验步骤

①取5个培养皿,编号并分别加入纱布和适量的水。

②将培养皿分别放入-4 ℃、0 ℃、________、________、12 ℃的恒温箱中培养1 h。

③取大蒜随机均分成____________组,分别放入培养皿中诱导培养36小时。

④分别取根尖0.5~1 cm,放入____________中固定0.5~1 h,然后用________________冲洗2次。

⑤制作装片:解离→________→__________→制片。

⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。

实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。

(2)实验分析

①观察染色体形态和数目的最佳时期是____________。

②除低温外,___________也可以诱导染色体数目加倍,原理是___________。

【答案】(1) ①. 4℃ ②. 8℃ ③. 5 ④. 卡诺氏液 ⑤. 体积分数95%酒精 ⑥. 漂洗 ⑦. 染色

(2) ①. 有丝分裂中期 ②. 秋水仙素 ③. 抑制纺锤体的形成

【解析】

【分析】

【小问1详解】

本实验的目的是探究诱导大蒜染色体数目加倍的最佳低温,自变量是不同的温度,依据给出的不完善的实验步骤可知:实验共设置温度梯度差值为4℃的五组实验,其它对实验结果有影响的无关变量应控制相同。在此基础上,借助教材中低温诱导植物染色体数目的变化"的实验流程,完善后的实验步骤如下:

②将培养皿分别放入-4℃、0℃、 4℃、8℃、 12℃的恒温箱中1 h.。

③取大蒜随机均分成五组,分别放入五个培养皿中诱导培养36小时。

④分别取根尖0.5~ 1cm,放入卡诺氏液中固定0.5~1 h,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。

⑤制作装片:解离→漂洗→染色→制片。

⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。

实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。

【小问2详解】

①中期染色体形态固定,数目清晰,整齐的排列在赤道板处,是观察染色体形态和数目的最佳时期。

②秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。可见,除低温外,秋水仙素也可以诱导染色体数目加倍。

【点睛】梳理秋水仙素的作用、低温诱导染色体数目加倍的实验原理和流程、实验设计的原则等相关知识是分析、解决本题的关键所在。由题意准确把握实验目的,结合给出的不完善的实验步骤找出实验变量(自变量、因变量、无关变量) ,进而对相应问题进行解答。

29. 水稻是一种重要的农作物,研究者通过多种育种技术来提高水稻的产量。

(1)水稻种植区域广泛,同一品种在不同生态区域产量差异明显。研究发现作物品种的表型(P)是其基因型(G)、环境效应(E)及基因型与环境之间的互作效应(G×E)共同作用的结果,即P=G+E+G×E。G×E的大小反映了基因型与环境之间的相互作用程度的高低,G×E较小的品种一般适应种植的区域________(填“较大”或“较小”)。表观遗传是G×E效应的一种体现,是指基因的_________保持不变,但影响基因_______,导致表型发生可遗传变化的现象。

(2)水稻稻穗的大小会影响水稻产量。研究人员获得了稻穗为大穗的单基因纯合突变体1和突变体2,其稻穗显著大于野生型。将突变体1和突变体2分别与野生型水稻杂交,获得的F1的稻穗大小与野生型相同,说明大穗为______(填“显性”或“隐性”)性状。为了研究两突变基因的关系,将突变体1和突变体2杂交,若子代表现为大穗,说明突变体1和突变体2的突变基因的关系是______(选填“A、等位基因;B、同源染色体上的非等位基因;C、非同源染色体上的非等位基因”)。

(3)进一步研究发现突变基因为A基因,并对野生型和突变体1的A基因进行测序,结果如图:

注:非模板链下面的字母代表相应的氨基酸,*处无对应氨基酸。

据图可知,由于碱基对的_______使突变体1的A基因突变,其指导合成的mRNA上的碱基为______的终止密码子提前出现,肽链变短,最终导致蛋白质的_______改变,功能异常。

(4)A基因表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是稻穗发育的主要抑制基因。研究者进一步做了如图所示检测,据图解释突变体大穗出现的成因:_______。

【答案】(1) ①. 较大 ②. 碱基序列(或遗传信息) ③. 表达

(2) ①. 隐性 ②. A

(3) ①. 替换 ②. UAG ③. 空间结构

(4)突变体由于A基因突变,导致A蛋白功能异常,组蛋白的甲基化水平改变(或降低),F基因表达水平下降,对稻穗发育的抑制作用降低,出现大穗现象。

【解析】

【分析】1、表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。

2、表观遗传学的主要特点:(1)可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。(2)可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能。(3)没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。

【小问1详解】

G×E较小的品种说明基因型与环境的互作效应较小,即环境对基因表达的影响较小,因而一般适应种植的区域也就较大。表观遗传是一种可遗传的变异,但不改变遗传信息(碱基序列),影响的是基因表达。

【小问2详解】

突变体水稻和野生型水稻杂交后代都表现为野生型,说明大穗突变性状为隐性。两个单基因隐性突变体水稻杂交后代还是隐性,说明两个突变基因位点是相同的,由同一基因突变而来,互为等位基因。若是不同位点基因突变,两个突变体基因互补,后代均表现为野生型。

【小问3详解】

由测序结果可知,突变基因中有一个碱基对C—G替换为T—A,*处无对应氨基酸,对应的非模板链上的碱基是TAG,所以终止密码子是UAG。终止密码子提前出现,使得肽链变短,最终导致蛋白质的空间结构发生改变,进一步影响蛋白质的功能。

【小问4详解】

题干中表明A基因表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是稻穗发育的主要抑制基因,所以突变体水稻由于A基因突变,A蛋白功能异常,组蛋白的甲基化水平降低,F基因表达水平下降,对稻穗发育的抑制作用降低,出现大穗现象。

30. 下列示意图分别表示某动物(2N=4)体内细胞正常分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,细胞分裂图及染色体数变化图。回答下列问题:

(1)图1中a~c柱表示染色单体的是___。图1所对应的细胞中可能存在同源染色体的是___(填写I~IV数字)。

(2)图1中由II变为III,相当于图2中图_______到图_______所示过程。

(3)图2甲细胞含有_______对同源染色体,丙细胞中染色体的行为特征是 _______。

(4)图3中发生着丝点分裂的区段有___,同源染色体分离和非同源染色体自由组合发生在___段(用图中字母表示)。HI段形成的原因是_______。

【答案】(1) ①. b ②. I、II

(2) ①. 乙 ②. 丙

(3) ①. 4 ②. 染色体着丝点排在赤道板上

(4) ①. DE和JK ②. AB ③. 精卵细胞结合完成受精作用

【解析】

【分析】题图分析:图1中:a是染色体、b是染色单体、c是DNA;Ⅰ表示正常体细胞未进行DNA复制;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶0∶1,没有染色单体,且数目是正常体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期;图2中:甲细胞着丝点分裂,染色体移向细胞两极,且含同源染色体,所以处于有丝分裂后期;乙细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞排列在细胞赤道板上,没有同源染色体,处于减数第二次分裂中期。图3中AG段表示减数分裂过程,HI表示受精作用,IM表示有丝分裂过程。

【小问1详解】

图1三种柱状结构a、b、c中,表示染色单体的是b,因为染色单体有为0的时候,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,所以Ⅰ和Ⅱ时期所对应的细胞中存在同源染色体,Ⅲ和Ⅳ时期所对应的细胞中不存在同源染色体。

【小问2详解】

Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数第二次分裂前期和中期;图1中由Ⅱ变为Ⅲ,相当于图2中乙→丙过程.

【小问3详解】

图2中甲细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中含有4对同源染色体,丙细胞中没有同源染色体,且染色体的着丝点分布在赤道板的部位,处于减数第二次分裂后期。

【小问4详解】

着丝点的分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,分别对应图3中的DE和JK段,这两个时段发生着丝点分裂,同源染色体分离和非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,即对应于图中的AB。HI段过程染色体数目由2变成4,该过程形成的原因是精卵细胞结合完成受精作用引起的。

生物

一、单选题

1. 某哺乳动物的精原细胞在减数分裂I后期和减数分裂II后期时,细胞分裂特点的共同点是( )

A. 都会发生染色体数目的暂时加倍

B. 细胞中的核DNA含量都是体细胞中的2倍

C. 都一定会发生等位基因的分离

D. 细胞膜都会向内凹陷,最终细胞缢裂成两部分

2. 图是减数分裂I形成的子细胞,下列有关叙述正确的是( )

A. 该细胞是次级精母细胞 B. 该细胞中有2条染色体、3条染色单体

C. 该细胞中①②代表X染色体 D. 该细胞能与卵细胞结合形成受精卵

3. 某植物开红花和白花,由一对等位基因E/e控制。红花植株自交,F1中红花:白花=2:1(显性基因纯合幼苗期致死)。若F1植株继续自交所得F2成株中,基因e的频率是( )

A. 4/5 B. 2/5 C. 1/6 D. 1/3

4. 下图中a、b表示人体内两种生理过程。下列叙述正确的是( )

A. b过程中核糖体沿mRNA向左移动

B. 人体不同组织细胞中进行a过程起始点不完全相同

C. 转运8号氨基酸的RNA含有密码子序列

D. 唾液腺细胞能进行b过程,不能进行a过程

5. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,关于蛋白质外壳合成的叙述,错误的是( )

A. 氨基酸来自大肠杆菌

B. 氨基酸来自噬菌体

C. ATP来自大肠杆菌

D. 需要的酶来自大肠杆菌

6. 图一为某高等动物(2n=6)精原细胞分裂过程中细胞内的同源染色体对数的变化曲线,图二为该动物的一个细胞分裂示意图。下列叙述错误的是( )

A. 图一中AB段有染色体复制

B. 图一中CD段含有12条染色体

C. 图二表示的细胞处于图一曲线的FG段

D. 图二表示的细胞中可能含有等位基因

7. 下列关于染色体组、单倍体和二倍体的叙述,正确的是( )

A. 一个染色体组中不含同源染色体

B. 由受精卵发育成的,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体

C. 人工诱导多倍体的唯一方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

D. 含有一个染色体组的个体一定是单倍体

8. 某XY型性别决定动物的肢型受两对等位基因控制,有长肢、正常肢和短肢三种类型。纯合的短肢雄性个体与纯合的长肢雌性个体杂交,F1全为长肢。F1雌雄个体自由交配,F2中正常肢∶短肢∶长肢=3∶4∶9,且正常肢全为雄性。下列说法错误的是( )

A. 决定肢型的两对等位基因中必有一对位于X染色体上

B. F2中长肢个体的基因型有4种

C. F2短肢雌性个体中纯合子占1/2

D. 若F2正常肢个体与纯合短肢个体交配,后代中短肢个体占1/3

9. 某植物的花色受两对独立遗传的等位基因A/a.B/b控制,这两对等位基因与花色的关系如下图所示,此外,a基因对B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表型及比例是( )

A. 红:粉:白=3:10:3 B. 红:粉:白=1:3:12

C. 粉:红:白=3:9:4 D. 白:粉:红=6:9:1

10. 下列关于DNA、基因和染色体,遗传信息的叙述,错误的是 ( )

A. DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞

B. 基因在染色体上呈线性排列,基因通常是有遗传效应DNA片段

C. 生物体内所有基因含有的碱基总数与所有DNA分子含有的碱基总数不同

D. 人类基因组计划测定的是23条染色体上DNA的碱基序列

11. 2021年我国科学家付巧妹在古人类研究方面取得重大发现,并发表在Cell杂志上。利用DNA测序技术,证实北京周口店发现的田园洞人祖先曾在东亚北部地区广泛存在。若一条DNA单链的序列是5'-TATACG-3',那么它的互补链的序列是( )

A. 5'-CGTATA-3' B. 5'-GCATAT-3' C. 5'-TATAGC-3' D. 5'-ATATCG-3'

12. 表观遗传异常可导致表观遗传病。下列有关说法错误的是( )

A. 表观遗传现象存在于生物体的整个生命过程中

B. 表观遗传病患者的遗传信息并未发生改变

C. 同卵双生的微小差异与表观遗传有关

D. 表观遗传现象不能遗传给后代

13. 自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。某基因型为Aa的自花授粉植株,A对a为不完全显性,若在产生配子时,含a的花粉1/3致死,其自交后代表型比例为( )

A. 4:1 B. 3:7 C. 9:6:1 D. 3:5:2

14. 科研人员对水稻细胞核中一个DNA片段进行研究,发现其上有三个片段:基因A、基因b和基因间的片段M,现将某外来DNA片段(m)插入该DNA片段。下列有关叙述错误的是( )

A. 若m为有效片段(有遗传效应)且插入M片段中,则发生基因重组

B. 若碱基对替换发生在基因b中,则属于基因突变

C. 基因A和基因b所携带的遗传信息不可能同时得到执行

D. 若m为无效片段(无遗传效应)且插入基因A中,则发生基因突变

15. 下图为四个遗传系谱图,下列有关叙述中正确的是( )

A. 甲和丁所示遗传病的遗传方式可能相同

B. 乙中遗传病一定为常染色体隐性遗传病

C. 丙中所示系谱图中父亲不可能携带致病基因

D. 丁中夫妇再生一个正常女儿的概率为1/8

16. 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物,普通小麦的培育包括不同物种杂交和染色体数目加倍过程,如图所示(其中 A、B、D 代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含有 7 条染色体),下列叙述正确的是( )

A. 乌拉尔图小麦和拟斯卑尔脱山羊草能够实现杂交表明二者无生殖隔离

B. 图示育种方法与诱变育种相比未产生新的基因与新的基因型

C. 用秋水仙素对杂种一和杂种二的幼苗进行处理可以得到拟二粒小麦和普通小麦

D. 普通小麦细胞在进行减数分裂时,6 对同源染色体之间可以互相进行配对

17. DNA甲基化是表观遗传中最常见的现象之一。甲基化不改变基因的遗传信息,但该基因表达受到抑制。下列有关说法错误的是( )

A. DNA甲基化水平升高,说明基因突变的频率增加

B. DNA甲基化程度越高,基因的表达受到的抑制效果越明显

C. DNA甲基化可在不改变基因碱基序列的前提下实现对基因表达的调控

D. 基因型相同的同卵双生双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关

18. 某种雄性蝗虫有23条染色体,其中含有11对常染色体和一条性染色体(X染色体)。下列有关雄性蝗虫的细胞减数分裂过程的说法,错误的是( )

A. 减数分裂I前期通过联会形成11个四分体

B. 蝗虫不同的次级精母细胞中的核DNA数可能不同

C. 经减数分裂产生的部分精细胞中可能不含X染色体

D. 含有2条X染色体的细胞共含有23条染色体

19. 下列关于基因重组的说法中,正确的是( )

A. 一对同源染色体上非姐妹染色单体的上的基因可以发生基因重组

B. 一对表现型正常夫妻生了一个红绿色盲的孩子是基因重组的结果

C. 非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂前期发生基因重组

D. 基因重组可以发生在精子和卵细胞的结合过程中

20. 下列关于生物进化证据的叙述,错误的是( )

A. 化石是研究生物进化的最直接、最重要的证据

B. 蝙蝠的翼和人的上肢结构的相似性可以说明两种生物由共同祖先演化而来

C. 人和鱼发育早期都出现鳃裂和尾,说明鱼是人的祖先

D. 通过不同生物基因和蛋白质的比较,可以知道生物之间亲缘关系的远近

21. 血浆中胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9基因可以发生多种类型的突变,当突变使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。下列叙述错误的是( )

A. 引起LDL受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B. PCSK9基因的有些突变可能不影响血浆中LDL的正常水平

C. 引起PCSK9蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D. 编码apoB-100的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

22. 某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,下列叙述错误的是( )

A. 该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变

B. 该DNA分子第2次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个

C. 该DNA分子中4种碱基的比例为A:T:G:C=3:3:7:7

D. 该DNA分子中碱基排列方式共有4400种

23. 如图表示乙型肝炎病毒(HBV)促进肝细胞增殖和肿瘤发生的机理,其中“+”表示促进,“-”表示抑制,下列说法错误的是( )

A. HBx的合成需要宿主细胞提供模板、原料、能量和酶等

B. HBx通过促进Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA

C. HBV核酸彻底水解后可得到六种小分子

D. 由图可推测p53是一种肿瘤抑制因子,可以抑制肿瘤发生

24. 果蝇中正常翅(A)对短翅(a)为显性,其等位基因位于常染色体上;红眼(B)对白眼(b)为显性,其等位基因位于X染色体上。现有一只纯合红眼短翅的雌果蝇和一只纯合白眼正常翅雄果蝇杂交得F1,F1自由交配得F2.下列叙述正确的是( )

A. F2代中无论雌雄都是红眼正常翅

B. F2代雄果蝇的红眼基因来自F1代的父方

C. F2代雌果蝇中纯合子的比例小于杂合子比例

D. F2代雄果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目相等

25. 某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因(B/b)位于X染色体上,含有基因b的花粉不育。下列叙述错误的是

A. 窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中

B. 宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株

C. 宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株

D. 若亲本杂交后子代雄株均为宽叶,则亲本雌株是纯合子

二、非选择题

26. 下图①-③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程,请回答有关问题:

(1)①过程发生的时期是________________,人体细胞中发生①过程的场所有________________。上图可发生在细胞核中的过程有________________(填序号)。

(2)若②过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的56%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占40%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________________。

(3)③过程中Y是某种tRNA,它的结构中________________(填“有”或“无”)氢键,其上的CAA称为________________,一般情况下,一种Y可以转运________________种氨基酸。若合成该蛋白质的基因含有1200个碱基对,则该蛋白质最多由________________个氨基酸组成(不考虑终止密码子)。

(4)人体内成熟红细胞、胚胎干细胞、口腔上皮细胞中,能同时发生上述三个过程的细胞是________________。

(5)假若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基的替换导致________________。

27. 先天性夜盲症是不同种基因控制的多类型疾病,一般分为静止性夜盲症和进行性夜盲症;前者一出生便会夜盲,致病基因(A/a)位于X染色体上;后者发病较晚,由常染色体上致病基因(D/d)引发进行性夜盲病症。以下是甲、乙两个家族的不同种类夜盲症遗传系谱图,已知乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因。

(1)据图判断,表现为进行性夜盲症的是为_______家族,其遗传方式是_____;表现为静止性夜盲症的是______家族,其遗传方式是______。

(2)甲家族Ⅲ-1号基因型可能是_______。要保证Ⅲ-2号的后代一定正常,需选择与基因型为______的男子结婚。Ⅲ-3号基因型为_______;Ⅱ-3号与Ⅱ-4号再生一个患病男孩的概率______。

(3)乙家族Ⅱ-2号基因型为_______,Ⅲ-2号的致病基因来自Ⅱ代______号。

28. 四倍体大蒜的产量比二倍体大蒜高许多,为探究诱导大蒜染色体数目加倍的最适温度,设计了如下实验:

实验主要材料:大蒜、培养皿、恒温箱、卡诺氏液、体积分数为95%的酒精、质量分数为15%的盐酸、显微镜、改良苯酚品红染液等。

(1)实验步骤

①取5个培养皿,编号并分别加入纱布和适量的水。

②将培养皿分别放入-4 ℃、0 ℃、________、________、12 ℃的恒温箱中培养1 h。

③取大蒜随机均分成____________组,分别放入培养皿中诱导培养36小时。

④分别取根尖0.5~1 cm,放入____________中固定0.5~1 h,然后用________________冲洗2次。

⑤制作装片:解离→________→__________→制片。

⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。

实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。

(2)实验分析

①观察染色体形态和数目的最佳时期是____________。

②除低温外,___________也可以诱导染色体数目加倍,原理是___________。

29. 水稻是一种重要的农作物,研究者通过多种育种技术来提高水稻的产量。

(1)水稻种植区域广泛,同一品种在不同生态区域产量差异明显。研究发现作物品种的表型(P)是其基因型(G)、环境效应(E)及基因型与环境之间的互作效应(G×E)共同作用的结果,即P=G+E+G×E。G×E的大小反映了基因型与环境之间的相互作用程度的高低,G×E较小的品种一般适应种植的区域________(填“较大”或“较小”)。表观遗传是G×E效应的一种体现,是指基因的_________保持不变,但影响基因_______,导致表型发生可遗传变化的现象。

(2)水稻稻穗的大小会影响水稻产量。研究人员获得了稻穗为大穗的单基因纯合突变体1和突变体2,其稻穗显著大于野生型。将突变体1和突变体2分别与野生型水稻杂交,获得的F1的稻穗大小与野生型相同,说明大穗为______(填“显性”或“隐性”)性状。为了研究两突变基因的关系,将突变体1和突变体2杂交,若子代表现为大穗,说明突变体1和突变体2的突变基因的关系是______(选填“A、等位基因;B、同源染色体上的非等位基因;C、非同源染色体上的非等位基因”)。

(3)进一步研究发现突变基因为A基因,并对野生型和突变体1的A基因进行测序,结果如图:

注:非模板链下面的字母代表相应的氨基酸,*处无对应氨基酸。

据图可知,由于碱基对的_______使突变体1的A基因突变,其指导合成的mRNA上的碱基为______的终止密码子提前出现,肽链变短,最终导致蛋白质的_______改变,功能异常。

(4)A基因表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是稻穗发育的主要抑制基因。研究者进一步做了如图所示检测,据图解释突变体大穗出现的成因:_______。

30. 下列示意图分别表示某动物(2N=4)体内细胞正常分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,细胞分裂图及染色体数变化图。回答下列问题:

(1)图1中a~c柱表示染色单体的是___。图1所对应的细胞中可能存在同源染色体的是___(填写I~IV数字)。

(2)图1中由II变为III,相当于图2中图_______到图_______所示过程。

(3)图2甲细胞含有_______对同源染色体,丙细胞中染色体的行为特征是 _______。

(4)图3中发生着丝点分裂的区段有___,同源染色体分离和非同源染色体自由组合发生在___段(用图中字母表示)。HI段形成的原因是_______。

宁南中学2023-2024学年高二上学期开学考试

生物 答案解析

一、单选题

1. 某哺乳动物的精原细胞在减数分裂I后期和减数分裂II后期时,细胞分裂特点的共同点是( )

A. 都会发生染色体数目的暂时加倍

B. 细胞中的核DNA含量都是体细胞中的2倍

C. 都一定会发生等位基因的分离

D. 细胞膜都会向内凹陷,最终细胞缢裂成两部分

【答案】D

【解析】

【分析】减数分裂是细胞连续分裂两次,而染色体在整个过程只复制一次的细胞分裂方式。

【详解】A、减数分裂I后期同源染色体分离,染色体数目减半,A错误;

B、减数分裂II后期着丝点分裂,核DNA含量与体细胞中的相等,B错误;

C、减数分裂II后期姐妹染色单体分离,不一定会发生等位基因的分离,C错误;

D、减数分裂I后期和减数分裂II后期,发生的变化相同即细胞膜都会向内凹陷,最终细胞缢裂成两部分,D正确。

故选D。

2. 图是减数分裂I形成的子细胞,下列有关叙述正确的是( )

A. 该细胞是次级精母细胞 B. 该细胞中有2条染色体、3条染色单体

C. 该细胞中①②代表X染色体 D. 该细胞能与卵细胞结合形成受精卵

【答案】A

【解析】

【分析】分析题图:图示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。

【详解】A、图示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,且其中含有Y染色体,为次级精母细胞,A正确;

B、该细胞中有2条染色体、4条染色单体,B错误;

C、该细胞中③④表示Y染色体,①②表示常染色体,C错误;

D、该细胞次级精母细胞,不能与卵细胞结合形成受精卵,D错误。

故选A。

3. 某植物开红花和白花,由一对等位基因E/e控制。红花植株自交,F1中红花:白花=2:1(显性基因纯合幼苗期致死)。若F1植株继续自交所得F2成株中,基因e的频率是( )

A. 4/5 B. 2/5 C. 1/6 D. 1/3

【答案】A

【解析】

【分析】某植物开红花和白花,由一对等位基因E/e控制,红花植株自交,F1中红花:白花=2:1(显性基因纯合幼苗期致死),可知红花对白花为显性,亲本的基因型为Ee。

【详解】依题意,红花对白花为显性,且存在显性纯合EE幼苗期致死﹐故:P:Ee,F1:2/3Ee:1/3ee,F2:(2/3×1/2)Ee:[(2/3×1/4)ee+1/3ee]即2/5Ee:3/5ee,故基因e的频率是2/5×1/2+3/5即4/5,BCD错误,A正确。

故选A。

4. 下图中a、b表示人体内两种生理过程。下列叙述正确的是( )

A. b过程中核糖体沿mRNA向左移动

B. 人体不同组织细胞中进行a过程起始点不完全相同

C. 转运8号氨基酸的RNA含有密码子序列

D. 唾液腺细胞能进行b过程,不能进行a过程

【答案】B

【解析】

【分析】转录是指RNA在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的;翻译是指游离在细胞质基质中的各种氨基酸,以mRNA作为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质。

【详解】A、b(翻译)过程中核糖体沿mRNA向右移动,A错误;

B、人体不同组织细胞中进行a(转录)过程的基因存在差异,所以起始点不完全相同,实质是基因的选择性表达,B正确;

C、密码子位于信使RNA上,在转运8号氨基酸的RNA上无密码子,C错误;

D、唾液腺细胞能进行b翻译过程,也能进行a转录过程,不能进行的是复制过程,D错误。

故选B。

5. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,关于蛋白质外壳合成的叙述,错误的是( )

A. 氨基酸来自大肠杆菌

B. 氨基酸来自噬菌体

C. ATP来自大肠杆菌

D. 需要的酶来自大肠杆菌

【答案】B

【解析】

【分析】T2噬菌体是一种病毒,病毒是比较特殊的一种生物,它只能寄生在活细胞中,利用宿主细胞的原料进行遗传物质的复制和蛋白质外壳的合成。

【详解】AB、T2噬菌体的蛋白质外壳是由噬菌体的DNA在大肠杆菌体内编码的,利用的原料氨基酸来自大肠杆菌,A正确,B错误;

C、T2噬菌体蛋白质的外壳在大肠杆菌细胞中合成,所需的ATP由大肠杆菌提供,C正确;

D、T2噬菌体蛋白质的外壳在大肠杆菌细胞中合成,所需的酶由大肠杆菌提供,D正确。

故选B。

6. 图一为某高等动物(2n=6)精原细胞分裂过程中细胞内的同源染色体对数的变化曲线,图二为该动物的一个细胞分裂示意图。下列叙述错误的是( )

A. 图一中AB段有染色体复制

B. 图一中CD段含有12条染色体

C. 图二表示的细胞处于图一曲线的FG段

D. 图二表示的细胞中可能含有等位基因

【答案】C

【解析】

【分析】根据题意和图示分析可知:图一中,AF区段表示有丝分裂,FG区段表示减数第一次分裂,HI区段表示减数第二次分裂阶段。图二中,细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝点(着丝粒)分裂,因此该细胞是处于减二后期的次级精母细胞。

【详解】A、图示AB段可表示有丝分裂间期,此时细胞中有染色体复制,A正确;

B、曲线图表示的是二倍体动物精原细胞分裂过程中细胞内同源染色体对数的变化,CD段表示的是有丝分裂后期,此时着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开,染色体数量加倍,由于此动物体细胞中含有6条染色体,故此时染色体为12条,B正确;

C、细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝点(着丝粒)分裂,因此该细胞是处于减二后期的次级精母细胞,此对应曲线图一的HI段,C错误;

D、图二处于减数第二次分裂后期,若在减数第一次分裂前期发生染色体的互换(交叉互换),图二表示的细胞中可能含有等位基因,D正确。

故选C。

7. 下列关于染色体组、单倍体和二倍体的叙述,正确的是( )

A. 一个染色体组中不含同源染色体

B. 由受精卵发育成的,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体

C. 人工诱导多倍体的唯一方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

D. 含有一个染色体组的个体一定是单倍体

【答案】ABD

【解析】

【分析】1、染色体组:细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息。

2、单倍体由配子发育而来,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。如果某个体由本物种的配子不经受精直接发育而成,则不管它有多少染色体组都叫“单倍体”。

【详解】A、染色体组是一组非同源染色体,因此一个染色体组中不含同源染色体,A正确;

B、单倍体由配子发育而来,由受精卵发育成的个体,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体,B正确;

C、人工诱导多倍体可用秋水仙素或低温进行处理,C错误;

D、含有一个染色体组的个体一定是单倍体,但单倍体不一定只含有一个染色体组,D正确。

故选ABD。

8. 某XY型性别决定动物的肢型受两对等位基因控制,有长肢、正常肢和短肢三种类型。纯合的短肢雄性个体与纯合的长肢雌性个体杂交,F1全为长肢。F1雌雄个体自由交配,F2中正常肢∶短肢∶长肢=3∶4∶9,且正常肢全为雄性。下列说法错误的是( )

A. 决定肢型的两对等位基因中必有一对位于X染色体上

B. F2中长肢个体的基因型有4种

C. F2短肢雌性个体中纯合子占1/2

D. 若F2正常肢个体与纯合短肢个体交配,后代中短肢个体占1/3

【答案】B

【解析】

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】A、根据题意可知,子二代中正常肢∶短肢∶长肢=3∶4∶9,是9∶3∶3∶1的变式,因此可说明两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,假设两对等位基因为A/a、B/b,又由于子二代中正常肢全为雄性,说明一对基因位于X染色体上,则另一对基因位于常染色体上,A正确;

BC、子一代的基因型为AaXBXb×AaXBY,又根据题意可知,子一代的表现型全为长肢,说明表现为长肢的条件是同时含有A和B,亲本为纯合的长肢雌性个体,则基因型为AAXBXB,可根据子一代基因型进一步推知亲本纯合的短肢雄性个体基因型为aaXbY,根据子二代短肢的占4/16,可知只要含有aa即为短肢,正常肢雄性的基因型为A-XbY,长肢个体既含A又含B基因,则F2中长肢个体的基因型有AAXBXB、AaXBXB、AAXBXb、AaXBXb、AAXBY、AaXBY,共6种,F2短肢雌性个体基因型为aaXBXB、aaXBXb,纯合子占1/2,B错误,C正确;

D、F2正常肢个体基因型及比例为1/3AAXbY、2/3AaXbY,纯合短肢个体基因型为aaXBXB、aaXBY,由于正常肢个体全为雄性,因此与之交配的个体应为雌性个体,雄性个体产生的配子类型和比例为(1/3×1/2+2/3×1/4)AXb、(1/3×1/2+2/3×1/4)AY、(2/3×1/4)aXb、(2/3×1/4)aY,纯合短肢雌性个体的基因型为aXB,因此若F2正常肢个体与纯合短肢个体交配,后代中短肢个体占(2/3×1/4)+(2/3×1/4)= 1/3,D正确。

故选B。

9. 某植物的花色受两对独立遗传的等位基因A/a.B/b控制,这两对等位基因与花色的关系如下图所示,此外,a基因对B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表型及比例是( )

A. 红:粉:白=3:10:3 B. 红:粉:白=1:3:12

C. 粉:红:白=3:9:4 D. 白:粉:红=6:9:1

【答案】C

【解析】

【分析】分析题图:无A基因时表现出白色,即白色的基因型为aa__;具有A基因而无B基因时,花色为粉色,基因型为A_bb;同时具有A和B基因时,由于a基因对于B基因的表达有抑制作用,所以基因型为AaB_的花色也为粉色;基因型为AAB_表现为红色。

【详解】将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,F1的基因型为AaBb;再将F1自交,后代A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,因此,后代红色(3AAB_)∶粉色(3A_bb+4AaBb+2AaBB)∶白色(3aaB_+1aabb)=3∶9∶4,C正确,ABD错误。

故选C。

10. 下列关于DNA、基因和染色体,遗传信息的叙述,错误的是 ( )

A. DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞

B. 基因在染色体上呈线性排列,基因通常是有遗传效应的DNA片段

C. 生物体内所有基因含有的碱基总数与所有DNA分子含有的碱基总数不同

D. 人类基因组计划测定是23条染色体上DNA的碱基序列

【答案】D

【解析】

【分析】人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列。每条染色体上有一个DNA分子。这24个DNA分子大约含有31.6亿个碱基对其中,构成基因的碱基数占碱基总数的比例不超过2%。

【详解】A、DNA中蕴藏着大量的遗传信息,DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性,A正确;

B、基因在染色体上呈线性排列,基因通常是有遗传效应的DNA片段,B正确;

C、基因通常是有遗传效应的DNA片段,DNA中的某些片段不属于基因,因此生物体内所有基因含有的碱基总数少于所有 DNA分子含有的碱基总数,C正确;

D、人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列,D错误。

故选D。

11. 2021年我国科学家付巧妹在古人类研究方面取得重大发现,并发表在Cell杂志上。利用DNA测序技术,证实北京周口店发现的田园洞人祖先曾在东亚北部地区广泛存在。若一条DNA单链的序列是5'-TATACG-3',那么它的互补链的序列是( )

A. 5'-CGTATA-3' B. 5'-GCATAT-3' C. 5'-TATAGC-3' D. 5'-ATATCG-3'

【答案】A

【解析】

【分析】DNA结构特点:DNA 分子是由两条链组成的,并按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架; 碱基排列内侧,两条链上的碱基通过氢键连接,遵循碱基互补配对原则:A-T、C-G配对。

【详解】DNA双链反向平行,根据碱基互补配对原则,它的互补链的序列是5'-CGTATA-3',BCD错误,A正确。

故选A。

12. 表观遗传异常可导致表观遗传病。下列有关说法错误的是( )

A. 表观遗传现象存在于生物体的整个生命过程中

B. 表观遗传病患者的遗传信息并未发生改变

C. 同卵双生的微小差异与表观遗传有关

D. 表观遗传现象不能遗传给后代

【答案】D

【解析】

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

【详解】A、表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中,A正确;

B、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型(遗传信息)未发生变化而表现型却发生了改变,B正确;

C、基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异与表观遗传有关,C正确;

D、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,表观遗传异常可导致表观遗传病,即表观遗传现象能遗传给后代,D错误。

故选D。

13. 自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。某基因型为Aa的自花授粉植株,A对a为不完全显性,若在产生配子时,含a的花粉1/3致死,其自交后代表型比例为( )

A. 4:1 B. 3:7 C. 9:6:1 D. 3:5:2

【答案】D

【解析】

【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

【详解】由于在产生配子时,含a的花粉1/3致死,所以亲代产生的雄配子比例A:a=3:2,雌配子A:a=1:1,所以自交后子代基因型及比例如下表:

3A 2a

1A 3AA 2Aa

1a 3Aa 2aa

由于A对a为不完全显性,所以后代表型比例为 3:5:2。 故选D。

14. 科研人员对水稻细胞核中一个DNA片段进行研究,发现其上有三个片段:基因A、基因b和基因间的片段M,现将某外来DNA片段(m)插入该DNA片段。下列有关叙述错误的是( )

A. 若m为有效片段(有遗传效应)且插入M片段中,则发生基因重组

B. 若碱基对替换发生在基因b中,则属于基因突变

C. 基因A和基因b所携带的遗传信息不可能同时得到执行

D. 若m为无效片段(无遗传效应)且插入基因A中,则发生基因突变

【答案】C

【解析】

【分析】基因突变、基因重组和染色体变异(1)基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、随机性、不定向性。(2)基因重组的方式有同源染色体上非姐妹单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,另外,外源基因的导入也会引起基因重组。(3)染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】A、基因重组的方式有同源染色体上非姐妹单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,另外,外源基因的导入也会引起基因重组,若m为有效片段且插入M片段(非基因片段)中,则发生基因重组,A正确;

B、基因突变包括碱基对的增添、缺失或替换,若碱基对替换发生在基因b中,则属于基因突变,B正确;

C、基因的选择性表达有可能使基因A和基因b所携带的遗传信息同时得到执行,C错误;

D、若m为无效片段且插入基因A中,也属于基因中碱基对的增添,则发生基因突变,D正确。

故选C。

15. 下图为四个遗传系谱图,下列有关叙述中正确的是( )

A. 甲和丁所示遗传病的遗传方式可能相同

B. 乙中的遗传病一定为常染色体隐性遗传病

C 丙中所示系谱图中父亲不可能携带致病基因

D. 丁中夫妇再生一个正常女儿的概率为1/8

【答案】D

【解析】

【分析】甲图中遗传病是无中生有且女儿患病,故为常染色体隐性遗传病;丁中遗传病为有中生无,且女儿有正常的,故为常染色体显性遗传病。

【详解】A、甲图中遗传病是无中生有且女儿患病,故为常染色体隐性遗传病;丁中遗传病为有中生无,且女儿有正常的,故为常染色体显性遗传病,甲和丁所示遗传病的遗传方式不同,A错误;

B、乙可能是常染色体隐性或伴X染色体隐性遗传病,B错误;

C、丙中遗传病若为常染色体隐性遗传病,则父亲可能为携带者,C错误;

D、丁为常染色体显性遗传病,夫妇均为杂合子,再生一个正常女儿的概率为1/4×1/2=1/8,D正确。

故选D。

16. 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物,普通小麦的培育包括不同物种杂交和染色体数目加倍过程,如图所示(其中 A、B、D 代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含有 7 条染色体),下列叙述正确的是( )

A. 乌拉尔图小麦和拟斯卑尔脱山羊草能够实现杂交表明二者无生殖隔离

B. 图示育种方法与诱变育种相比未产生新的基因与新的基因型

C. 用秋水仙素对杂种一和杂种二的幼苗进行处理可以得到拟二粒小麦和普通小麦

D. 普通小麦细胞在进行减数分裂时,6 对同源染色体之间可以互相进行配对

【答案】C

【解析】

【分析】乌拉尔图小麦与拟斯卑尔脱山羊草属于不同物种,杂交子代获得杂种一,经过人工处理,染色体数目加倍后获得拟二粒小麦,再与粗山羊草杂交,获得杂种二,再经过人工诱导处理,获得普通小麦,属于单倍体育种,原理是染色体变异。

【详解】A、由题图可知,杂种一的染色体组成为AB,没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,不能产生可育的配子,故乌拉尔图小麦和拟斯卑尔脱山羊草之间存在生殖隔离,A错误;

B、图示育种方法为多倍体育种,与诱变育种相比,虽未出现新的基因,但出现了新的基因型,B错误;

C、杂种一(染色体组成为AB)和杂种二(染色体组成为ABD)均无同源染色体,用秋水仙素处理杂种一和杂种二的幼苗可以使染色体数目加倍,从而获得拟二粒小麦和普通小麦,C正确;

D、普通小麦的染色体组成为AABBDD,每个染色体组含有7条染色体,其细胞在进行减数分裂时,每对同源染色体进行配对,不存在6对同源染色体之间进行相互配对的现象,D错误。

故选C。

17. DNA甲基化是表观遗传中最常见的现象之一。甲基化不改变基因的遗传信息,但该基因表达受到抑制。下列有关说法错误的是( )

A. DNA甲基化水平升高,说明基因突变的频率增加

B. DNA甲基化程度越高,基因的表达受到的抑制效果越明显

C. DNA甲基化可在不改变基因碱基序列的前提下实现对基因表达的调控

D. 基因型相同的同卵双生双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关

【答案】A

【解析】

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的Leyc基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成Leyc蛋白,从而抑制了基因的表达。

【详解】A、甲基化不改变基因的遗传信息,故DNA的甲基化水平升高,不能说明基因突变的频率增加,A错误;

B、基因碱基序列的甲基化程度越高,RNA聚合酶越不容易与DNA结合,基因的表达受到的抑制效果越明显,B正确;

C、DNA的甲基化不会改变基因的碱基序列,甲基化基因无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成蛋白质,从而抑制了基因的表达,实现对基因表达的调控,C正确;

D、基因组成相同的同卵双生双胞胎中基因序列的甲基化程度可能不同,表现出微小差异可能与表观遗传有关,D正确。

故选A。

18. 某种雄性蝗虫有23条染色体,其中含有11对常染色体和一条性染色体(X染色体)。下列有关雄性蝗虫的细胞减数分裂过程的说法,错误的是( )

A. 减数分裂I前期通过联会形成11个四分体

B. 蝗虫不同的次级精母细胞中的核DNA数可能不同

C. 经减数分裂产生的部分精细胞中可能不含X染色体

D. 含有2条X染色体的细胞共含有23条染色体

【答案】D

【解析】

【分析】减数分裂是一种特殊的有丝分裂形式,是有性生殖生物的原始生殖细胞(如动物的精原细胞或卵原细胞)成为成熟生殖细胞(精、卵细胞即配子)过程中必须经历的。它的特点是细胞经过两次连续的分裂,但染色体只复制一次。 因此,生殖细胞内的染色体数目为体细胞的一半。原始生殖细胞经过多次有丝分裂后,染色体复制,细胞开始长大,成为初级精母细胞或初级卵母细胞。原始生殖细胞如精原细胞,经过染色体复制,成为初级精母细胞,初级精母细胞经过减数分裂I, 产生两个次级精母细胞,次级精母细胞再通过减数分裂Ⅱ产生四个精细胞。四分体指的是在动物细胞减数分裂I前期,两条已经自我复制的同源染色体联会形成的四条染色单体的结合体。

【详解】A、根据题意可知雄性蝗虫体细胞含有11对常染色体和一条X染色体,减数分裂I前期11对常染色体联会配对,一条X染色体不能形成四分体,因此共形成11个四分体,A正确;

B、雄蝗虫只含有1条X染色体,减数分裂I后期随机移向细胞一极,其余常染色体平均分配,因此蝗虫不同的次级精母细胞中的核DNA数可能不同,B正确;

C、雄蝗虫只含有1条X染色体,减数分裂I后期随机移向细胞一极,其余常染色体平均分配,因此有的次级精母细胞含有X染色体,有的不含,C正确;

D、雄蝗虫只含有1条X染色体,减数分裂Ⅱ后期,着丝粒分裂,形成两条X染色体,此时的细胞称为次级精母细胞,含有2条X染色体和22条常染色体,共24条染色体,D错误。

故选D。

19. 下列关于基因重组的说法中,正确的是( )

A. 一对同源染色体上非姐妹染色单体的上的基因可以发生基因重组

B. 一对表现型正常的夫妻生了一个红绿色盲的孩子是基因重组的结果

C. 非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂前期发生基因重组

D. 基因重组可以发生在精子和卵细胞的结合过程中

【答案】A

【解析】

【分析】基因重组:

(1)概念:在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合。

(2)类型:

①自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。

②交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。

【详解】A、一对同源染色体上非姐妹染色单体上的基因会因交叉互换而发生基因重组,A正确;

B、一对表型(表现型)正常的夫妻生了一个红绿色盲的孩子是等位基因分离的结果,B错误;

C、非同源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂后期发生基因重组,C错误;

D、基因重组发生在减数分裂形成配子的过程中,而不是发生在精子和卵细胞结合的受精作用过程中,D错误。

故选A。

20. 下列关于生物进化证据的叙述,错误的是( )

A. 化石是研究生物进化的最直接、最重要的证据

B. 蝙蝠的翼和人的上肢结构的相似性可以说明两种生物由共同祖先演化而来

C. 人和鱼发育早期都出现鳃裂和尾,说明鱼是人的祖先

D. 通过不同生物基因和蛋白质的比较,可以知道生物之间亲缘关系的远近

【答案】C

【解析】

【分析】生物有共同祖先的证据:化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据、细胞和分子水平的证据。

【详解】A、化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。在研究生物进化的过程中,化石是最直接的、最重要的证据,A正确;

B、蝙蝠的翼和人的上肢,它们的形态和功能都不相同,但它们的内部结构却基本上一致,说明两种生物是由共同的原始祖先演化而来的,B正确;

C、人和鱼发育早期都出现鳃裂和尾,鱼和人有共同祖先,C错误;

D、不同生物DNA和蛋白质等生物大分子既有共同点,又存在差异性,其差异可揭示物种的亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序,D正确。

故选C。

21. 血浆中胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL通过与细胞表面受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9基因可以发生多种类型的突变,当突变使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。下列叙述错误的是( )

A. 引起LDL受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

B. PCSK9基因的有些突变可能不影响血浆中LDL的正常水平

C. 引起PCSK9蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇含量升高

D. 编码apoB-100的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

【答案】C

【解析】

【分析】分析题干,血浆胆固醇与载脂蛋白apoB-100结合形成低密度脂蛋白与细胞表面的受体结合,将胆固醇运输到细胞内,从而使血浆中的胆固醇含量降低;LDL受体减少和载脂蛋白apoB-100减少,均会影响胆固醇被细胞利用,导致血浆中的胆固醇含量较高。

【详解】A、LDL受体缺失,则LDL不能将胆固醇运进细胞,导致血浆中的胆固醇含量升高,A正确;

B、由于密码子的简并性,PCSK9基因的某些突变不一定会导致PCSK9蛋白活性发生改变,则不影响血浆中LDL的正常水平,B正确;

C、引起PCSK9蛋白活性增强的基因突变会导致细胞表面LDL受体数量减少,使血浆中胆固醇的含量增加,C错误;

D、编码apoB-100的基因失活,则apoB-100蛋白减少,与血浆中胆固醇结合形成LDL减少,进而被运进细胞的胆固醇减少,使血浆中的胆固醇含量升高,D正确。

故选C。

点睛】

22. 某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,下列叙述错误的是( )

A. 该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变

B. 该DNA分子第2次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个

C. 该DNA分子中4种碱基的比例为A:T:G:C=3:3:7:7

D. 该DNA分子中的碱基排列方式共有4400种

【答案】D

【解析】

【分析】由一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,可得A+T占该链的30%,所以A+T占该双链DNA的30%,A=T=该双链DNA的15%,C=G=该双链DNA的35%。

【详解】A、该DNA分子的一个碱基改变可能会导致基因突变,由于密码子具有兼并性,基因突变不一定会引起子代性状的改变,A正确;

BC、该双链DNA分子的其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,根据碱基互补配对原则可知,其互补链的A:T:G:C=2:1:4:3,则该双链DNA中A:T:G:C=3:3:7:7,而该DNA含有400个碱基,故A=T=400×3/20=60个,C=G=400×7/20=140个,该DNA分子第2次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸60×(22-2)=120个,BC正确;

D、DNA总共有400个碱基,则每一条链上的碱基总数是200个,而该DNA分子中碱基比例已经确定,所以碱基排列方式小于4200种,D错误。

故选D。

23. 如图表示乙型肝炎病毒(HBV)促进肝细胞增殖和肿瘤发生的机理,其中“+”表示促进,“-”表示抑制,下列说法错误的是( )

A. HBx的合成需要宿主细胞提供模板、原料、能量和酶等

B. HBx通过促进Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA

C. HBV的核酸彻底水解后可得到六种小分子

D. 由图可推测p53是一种肿瘤抑制因子,可以抑制肿瘤发生

【答案】A

【解析】

【分析】据图分析,HBV编码的HBx蛋白质促进Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA;Inc-HUR1-RNA促进肝细胞的增殖,Inc-HUR1-RNA形成的p53抑制肝细胞的增殖。

【详解】A、HBx的合成需要宿主细胞提供原料、能量和酶等,而模板由乙型肝炎病毒(HBV)提供,A错误;

B、据图分析,HBx通过促进(+)Inc-HUR1的转录形成更多的Inc-HUR1-RNA,B正确;

C、乙型肝炎病毒(HBV)的核酸只有DNA,初步水解形成脱氧核糖核苷酸,进一步水解形成脱氧核糖、磷酸和四种碱基,C正确;

D、由图可知,p53抑制肝细胞增殖,可推测一种肿瘤抑制因子,可以抑制肿瘤发生,D正确。

故选A。

24. 果蝇中正常翅(A)对短翅(a)为显性,其等位基因位于常染色体上;红眼(B)对白眼(b)为显性,其等位基因位于X染色体上。现有一只纯合红眼短翅的雌果蝇和一只纯合白眼正常翅雄果蝇杂交得F1,F1自由交配得F2.下列叙述正确的是( )

A. F2代中无论雌雄都是红眼正常翅

B. F2代雄果蝇的红眼基因来自F1代的父方

C. F2代雌果蝇中纯合子的比例小于杂合子比例

D. F2代雄果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目相等

【答案】C

【解析】

【分析】由题意可知,亲本基因型纯合红眼短翅的雌果蝇为aaXBXB和纯合白眼正常翅雄果蝇为AAXbY,则子代基因型为AaXBXb和AaXBY,即F1代中无论雌雄都是红眼正常翅;F1代雌雄个体相互交配,采用逐对分析法:Aa×Aa→1AA、2Aa、1aa,则F2果蝇中正常翅与短翅数目比为3:1,XBXb×XBY→1XBXB、1XBXb、1XBY、1XbY,则红眼:白眼=3:1。

【详解】A、根据题干信息分析,亲本基因型为aaXBXB和AAXbY,则F1的基因型为 AaXBXb和 AaXBY,F1自由交配,F2中aaXbY为白眼短翅雄蝇,A错误;

B、F2雄果蝇的红眼基因型为XBY,其红眼基因来自F1中的母方(XBXb),B错误;

C、F2代雌果蝇中纯合子的比例为1/2(AA、aa)×1/2(XBXB)=1/4,则杂合子比例为1-1/4=3/4,C正确;

D、由于F1雌雄个体关于翅型的基因型都是Aa,所以F2雄果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目比为3∶1,D错误。

故选C。

25. 某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因(B/b)位于X染色体上,含有基因b的花粉不育。下列叙述错误的是

A. 窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中

B. 宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株

C. 宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株

D. 若亲本杂交后子代雄株均为宽叶,则亲本雌株是纯合子

【答案】C

【解析】

【分析】XY型性别决定的生物中,基因型XX代表雌性个体,基因型XY代表雄性个体,含有基因b的花粉不育即表示雄配子Xb不育,而雌配子Xb可育。

【详解】由于父本无法提供正常的Xb配子,故雌性后代中无基因型为XbXb的个体,故窄叶性状只能出现在雄性植株中,A正确;宽叶雌株的基因型为XBX-,宽叶雄株的基因型为XBY,若宽叶雌株与宽叶雄株杂交,当雌株基因型为XBXb时,子代中可能会出现窄叶雄株XbY,B正确;宽叶雌株与窄叶雄株,宽叶雌株的基因型为XBX-,窄叶雄株的基因型为XbY,由于雄株提供的配子中Xb不可育,只有Y配子可育,故后代中只有雄株,不会出现雌株,C错误;若杂交后代中雄株均为宽叶,且母本的Xb是可育的,说明母本只提供了XB配子,故该母本为宽叶纯合子,D正确。故选C。

二、非选择题

26. 下图①-③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程,请回答有关问题:

(1)①过程发生的时期是________________,人体细胞中发生①过程的场所有________________。上图可发生在细胞核中的过程有________________(填序号)。

(2)若②过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的56%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占40%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________________。

(3)③过程中Y是某种tRNA,它的结构中________________(填“有”或“无”)氢键,其上的CAA称为________________,一般情况下,一种Y可以转运________________种氨基酸。若合成该蛋白质的基因含有1200个碱基对,则该蛋白质最多由________________个氨基酸组成(不考虑终止密码子)。

(4)人体内成熟红细胞、胚胎干细胞、口腔上皮细胞中,能同时发生上述三个过程的细胞是________________。

(5)假若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基的替换导致________________。

【答案】(1) ①. 细胞分裂前的间期 ②. 细胞核、线粒体 ③. ①②

(2)20% (3) ①. 有 ②. 反密码子 ③. 一 ④. 400

(4)胚胎干细胞 (5)终止密码子提前出现,翻译提前终止

【解析】

【分析】根据题意:和图示分析可知:①是以DNA的两条链为模板,进行的是DNA复制过程,主要发生在细胞核中;②是以DNA的一条链为模板,进行的是转录过程,主要发生在细胞核中;③是以mRNA为模板,进行的是翻译过程,发生在核糖体上。

【小问1详解】

图中①过程表示人体细胞中的DNA分子的复制,发生时期为细胞分裂前的间期。人体细胞中发生①过程的场所有细胞核、线粒体。②表示转录过程,③表示翻译过程,可发生在细胞核中的过程有①②。

【小问2详解】

α链中G+U=56%,G=40%,则U=16%,即α链的模板链对应区段中A=16%。同时可推得其模板链对应区段中A+C=56%,又知模板链对应区段中G=20%,则T=1-56%-20%=24%,即DNA的另一条链对应区段中A=24%,则整个DNA区段中A=(24%+16%)/2=20%。

【小问3详解】

tRNA是单链,折叠成三叶草结构,部分区段有氢键,其上的CAA称为反密码子,一种Y只能转运一种特定的氨基酸。由于mRNA上三个相邻的碱基编码一个氨基酸,不考虑终止密码子,则该蛋白质最多由1200/3=400(个)氨基酸组成。

【小问4详解】

人体内成熟红细胞无细胞核,①、②、③过程均不可进行,口腔上皮细胞为高度分化的细胞,不能进行①过程,胚胎干细胞能够增殖,可同时发生上述三个过程。

【小问5详解】

若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,可能会使对应的mRNA中密码子变为一个终止密码子,进而导致翻译终止,最终使肽链中氨基酸数目减少。

27. 先天性夜盲症是不同种基因控制的多类型疾病,一般分为静止性夜盲症和进行性夜盲症;前者一出生便会夜盲,致病基因(A/a)位于X染色体上;后者发病较晚,由常染色体上致病基因(D/d)引发进行性夜盲病症。以下是甲、乙两个家族的不同种类夜盲症遗传系谱图,已知乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因。

(1)据图判断,表现为进行性夜盲症的是为_______家族,其遗传方式是_____;表现为静止性夜盲症的是______家族,其遗传方式是______。

(2)甲家族Ⅲ-1号基因型可能是_______。要保证Ⅲ-2号的后代一定正常,需选择与基因型为______的男子结婚。Ⅲ-3号基因型为_______;Ⅱ-3号与Ⅱ-4号再生一个患病男孩的概率______。

(3)乙家族Ⅱ-2号基因型为_______,Ⅲ-2号的致病基因来自Ⅱ代______号。

【答案】(1) ①. 甲 ②. 常染色体隐性 ③. 乙 ④. X染色体隐性

(2) ①. DD或Dd ②. DD ③. Dd ④. 1/4

(3) ①. XAXa ②. 5

【解析】

【分析】题图分析,静止性夜盲症的致病基因(A/a)位于X 染色体上,进行性夜盲症的致病基因(D/d)位于常染色体上。在甲、乙家族中Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,则两种病均为隐性遗传病。且乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,则该遗传病属于伴X隐性遗传病,故乙家族表现为静止性夜盲症,甲家族由于Ⅲ-2为患者,而双亲正常,因此为常染色体隐性遗传病,即甲家族表现为进行性夜盲症。

【小问1详解】

在甲、乙家族中Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,则两种病均为隐性遗传病。由于乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,则该遗传病属于伴X隐性遗传病,即乙家族表现为静止性夜盲症。因此,甲家族表现为进行性夜盲症,为常染色体隐性遗传病。

【小问2详解】

由于甲家族表现为进行性夜盲症,为常染色体隐性遗传病,则甲家族Ⅲ-1号基因型可能是DD或Dd,Ⅲ-2号的基因型是dd,要保证其后代一定正常,需选择与基因型为DD的男子结婚。Ⅲ-3号的父亲患病,而其表现正常,因此其基因型为Dd;Ⅱ-3号的基因型为dd,且Ⅱ-3号与Ⅱ-4号有患病儿子,因此,Ⅱ-4号的基因型为Dd,则二者再生一个患病男孩的概率1/2×1/2=1/4。

【小问3详解】

Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,且乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,因此乙家族中的夜盲症的遗传方式为伴X隐性遗传病,则Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型分别为XAXa和XAY,因此,Ⅱ-2号基因型为XAXA或XAXa,又因为Ⅱ-2号生有患病的儿子,因此其基因型为XAXa,Ⅲ-2号为患者,其基因型为XaY,根据伴性遗传的特点可知,其致病基因来自Ⅱ代5号。

28. 四倍体大蒜的产量比二倍体大蒜高许多,为探究诱导大蒜染色体数目加倍的最适温度,设计了如下实验:

实验主要材料:大蒜、培养皿、恒温箱、卡诺氏液、体积分数为95%的酒精、质量分数为15%的盐酸、显微镜、改良苯酚品红染液等。

(1)实验步骤

①取5个培养皿,编号并分别加入纱布和适量的水。

②将培养皿分别放入-4 ℃、0 ℃、________、________、12 ℃的恒温箱中培养1 h。

③取大蒜随机均分成____________组,分别放入培养皿中诱导培养36小时。

④分别取根尖0.5~1 cm,放入____________中固定0.5~1 h,然后用________________冲洗2次。

⑤制作装片:解离→________→__________→制片。

⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。

实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。

(2)实验分析

①观察染色体形态和数目的最佳时期是____________。

②除低温外,___________也可以诱导染色体数目加倍,原理是___________。

【答案】(1) ①. 4℃ ②. 8℃ ③. 5 ④. 卡诺氏液 ⑤. 体积分数95%酒精 ⑥. 漂洗 ⑦. 染色

(2) ①. 有丝分裂中期 ②. 秋水仙素 ③. 抑制纺锤体的形成

【解析】

【分析】

【小问1详解】

本实验的目的是探究诱导大蒜染色体数目加倍的最佳低温,自变量是不同的温度,依据给出的不完善的实验步骤可知:实验共设置温度梯度差值为4℃的五组实验,其它对实验结果有影响的无关变量应控制相同。在此基础上,借助教材中低温诱导植物染色体数目的变化"的实验流程,完善后的实验步骤如下:

②将培养皿分别放入-4℃、0℃、 4℃、8℃、 12℃的恒温箱中1 h.。

③取大蒜随机均分成五组,分别放入五个培养皿中诱导培养36小时。

④分别取根尖0.5~ 1cm,放入卡诺氏液中固定0.5~1 h,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。

⑤制作装片:解离→漂洗→染色→制片。

⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。

实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。

【小问2详解】

①中期染色体形态固定,数目清晰,整齐的排列在赤道板处,是观察染色体形态和数目的最佳时期。

②秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。可见,除低温外,秋水仙素也可以诱导染色体数目加倍。

【点睛】梳理秋水仙素的作用、低温诱导染色体数目加倍的实验原理和流程、实验设计的原则等相关知识是分析、解决本题的关键所在。由题意准确把握实验目的,结合给出的不完善的实验步骤找出实验变量(自变量、因变量、无关变量) ,进而对相应问题进行解答。

29. 水稻是一种重要的农作物,研究者通过多种育种技术来提高水稻的产量。

(1)水稻种植区域广泛,同一品种在不同生态区域产量差异明显。研究发现作物品种的表型(P)是其基因型(G)、环境效应(E)及基因型与环境之间的互作效应(G×E)共同作用的结果,即P=G+E+G×E。G×E的大小反映了基因型与环境之间的相互作用程度的高低,G×E较小的品种一般适应种植的区域________(填“较大”或“较小”)。表观遗传是G×E效应的一种体现,是指基因的_________保持不变,但影响基因_______,导致表型发生可遗传变化的现象。

(2)水稻稻穗的大小会影响水稻产量。研究人员获得了稻穗为大穗的单基因纯合突变体1和突变体2,其稻穗显著大于野生型。将突变体1和突变体2分别与野生型水稻杂交,获得的F1的稻穗大小与野生型相同,说明大穗为______(填“显性”或“隐性”)性状。为了研究两突变基因的关系,将突变体1和突变体2杂交,若子代表现为大穗,说明突变体1和突变体2的突变基因的关系是______(选填“A、等位基因;B、同源染色体上的非等位基因;C、非同源染色体上的非等位基因”)。

(3)进一步研究发现突变基因为A基因,并对野生型和突变体1的A基因进行测序,结果如图:

注:非模板链下面的字母代表相应的氨基酸,*处无对应氨基酸。

据图可知,由于碱基对的_______使突变体1的A基因突变,其指导合成的mRNA上的碱基为______的终止密码子提前出现,肽链变短,最终导致蛋白质的_______改变,功能异常。

(4)A基因表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是稻穗发育的主要抑制基因。研究者进一步做了如图所示检测,据图解释突变体大穗出现的成因:_______。

【答案】(1) ①. 较大 ②. 碱基序列(或遗传信息) ③. 表达

(2) ①. 隐性 ②. A

(3) ①. 替换 ②. UAG ③. 空间结构

(4)突变体由于A基因突变,导致A蛋白功能异常,组蛋白的甲基化水平改变(或降低),F基因表达水平下降,对稻穗发育的抑制作用降低,出现大穗现象。

【解析】

【分析】1、表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。

2、表观遗传学的主要特点:(1)可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。(2)可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能。(3)没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。

【小问1详解】

G×E较小的品种说明基因型与环境的互作效应较小,即环境对基因表达的影响较小,因而一般适应种植的区域也就较大。表观遗传是一种可遗传的变异,但不改变遗传信息(碱基序列),影响的是基因表达。

【小问2详解】

突变体水稻和野生型水稻杂交后代都表现为野生型,说明大穗突变性状为隐性。两个单基因隐性突变体水稻杂交后代还是隐性,说明两个突变基因位点是相同的,由同一基因突变而来,互为等位基因。若是不同位点基因突变,两个突变体基因互补,后代均表现为野生型。

【小问3详解】

由测序结果可知,突变基因中有一个碱基对C—G替换为T—A,*处无对应氨基酸,对应的非模板链上的碱基是TAG,所以终止密码子是UAG。终止密码子提前出现,使得肽链变短,最终导致蛋白质的空间结构发生改变,进一步影响蛋白质的功能。

【小问4详解】

题干中表明A基因表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是稻穗发育的主要抑制基因,所以突变体水稻由于A基因突变,A蛋白功能异常,组蛋白的甲基化水平降低,F基因表达水平下降,对稻穗发育的抑制作用降低,出现大穗现象。

30. 下列示意图分别表示某动物(2N=4)体内细胞正常分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,细胞分裂图及染色体数变化图。回答下列问题:

(1)图1中a~c柱表示染色单体的是___。图1所对应的细胞中可能存在同源染色体的是___(填写I~IV数字)。

(2)图1中由II变为III,相当于图2中图_______到图_______所示过程。

(3)图2甲细胞含有_______对同源染色体,丙细胞中染色体的行为特征是 _______。

(4)图3中发生着丝点分裂的区段有___,同源染色体分离和非同源染色体自由组合发生在___段(用图中字母表示)。HI段形成的原因是_______。

【答案】(1) ①. b ②. I、II

(2) ①. 乙 ②. 丙

(3) ①. 4 ②. 染色体着丝点排在赤道板上

(4) ①. DE和JK ②. AB ③. 精卵细胞结合完成受精作用

【解析】

【分析】题图分析:图1中:a是染色体、b是染色单体、c是DNA;Ⅰ表示正常体细胞未进行DNA复制;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶0∶1,没有染色单体,且数目是正常体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期;图2中:甲细胞着丝点分裂,染色体移向细胞两极,且含同源染色体,所以处于有丝分裂后期;乙细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞排列在细胞赤道板上,没有同源染色体,处于减数第二次分裂中期。图3中AG段表示减数分裂过程,HI表示受精作用,IM表示有丝分裂过程。

【小问1详解】

图1三种柱状结构a、b、c中,表示染色单体的是b,因为染色单体有为0的时候,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,所以Ⅰ和Ⅱ时期所对应的细胞中存在同源染色体,Ⅲ和Ⅳ时期所对应的细胞中不存在同源染色体。

【小问2详解】

Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数第二次分裂前期和中期;图1中由Ⅱ变为Ⅲ,相当于图2中乙→丙过程.

【小问3详解】

图2中甲细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中含有4对同源染色体,丙细胞中没有同源染色体,且染色体的着丝点分布在赤道板的部位,处于减数第二次分裂后期。

【小问4详解】

着丝点的分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,分别对应图3中的DE和JK段,这两个时段发生着丝点分裂,同源染色体分离和非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,即对应于图中的AB。HI段过程染色体数目由2变成4,该过程形成的原因是精卵细胞结合完成受精作用引起的。

同课章节目录