第7课战国时期的社会变化 课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

1.春秋时期农业发生了什么变化?

2.诸侯崛起的表现有哪些?(①②不再……)

3.春秋时期的主要霸主有哪几个?

4.春秋争霸战争的影响?(利①② 弊①②)

温故知新

想一想:

通过学习第6课,在你心目中,春秋时期是个什么样的时代?

诸侯争霸,社会动荡

那么,战国时期又是个什么样的时代?

这节课我们来学习第7课:战国时期的社会变化

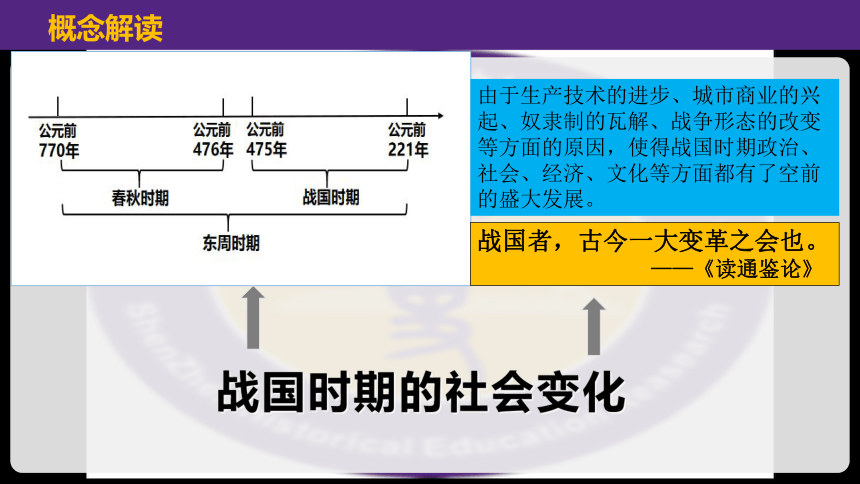

概念解读

战国时期的社会变化

战国者,古今一大变革之会也。

——《读通鉴论》

由于生产技术的进步、城市商业的兴起、奴隶制的瓦解、战争形态的改变等方面的原因,使得战国时期政治、社会、经济、文化等方面都有了空前的盛大发展。

学习目标

1.理解战国时期诸侯国之间的兼并战争(战国七雄及三次典型战役),了解这一时期的社会变化;

2.了解商鞅变法的背景,识记商鞅变法的内容和影响;

3.知道都江堰的修建概况、构成、功能和意义。

第7课 战国时期的社会变化

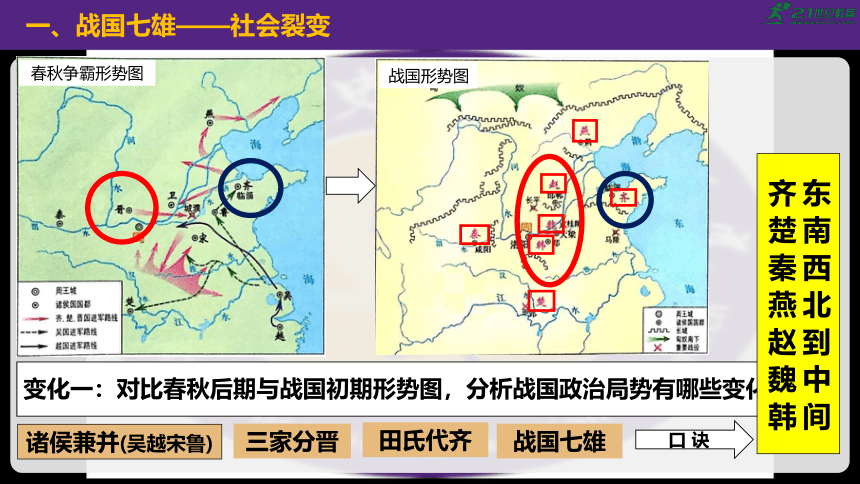

一、战国七雄——社会裂变

诸侯兼并(吴越宋鲁)

三家分晋

田氏代齐

战国七雄

变化一:对比春秋后期与战国初期形势图,分析战国政治局势有哪些变化?

东 南 西 北 到 中 间

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

口 诀

春秋争霸形势图

战国形势图

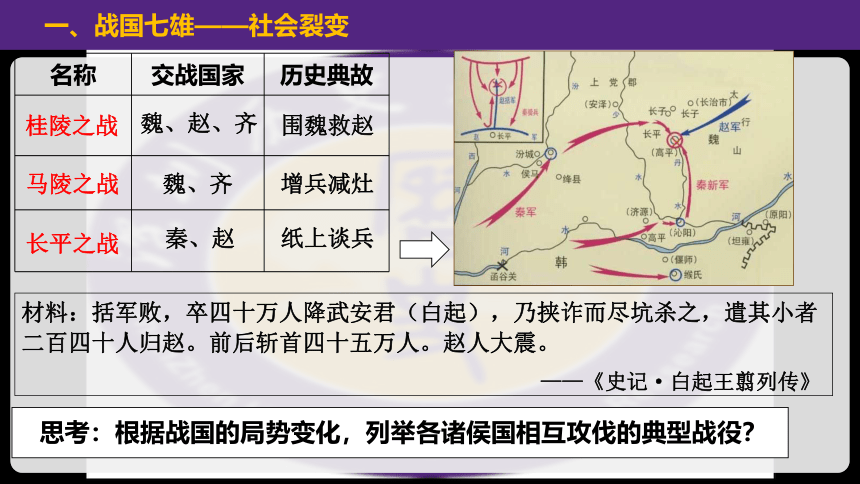

名称 交战国家 历史典故

围魏救赵

增兵减灶

纸上谈兵

材料:括军败,卒四十万人降武安君(白起),乃挟诈而尽坑杀之,遣其小者二百四十人归赵。前后斩首四十五万人。赵人大震。

——《史记·白起王翦列传》

思考:根据战国的局势变化,列举各诸侯国相互攻伐的典型战役?

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵、齐

魏、齐

秦、赵

一、战国七雄——社会裂变

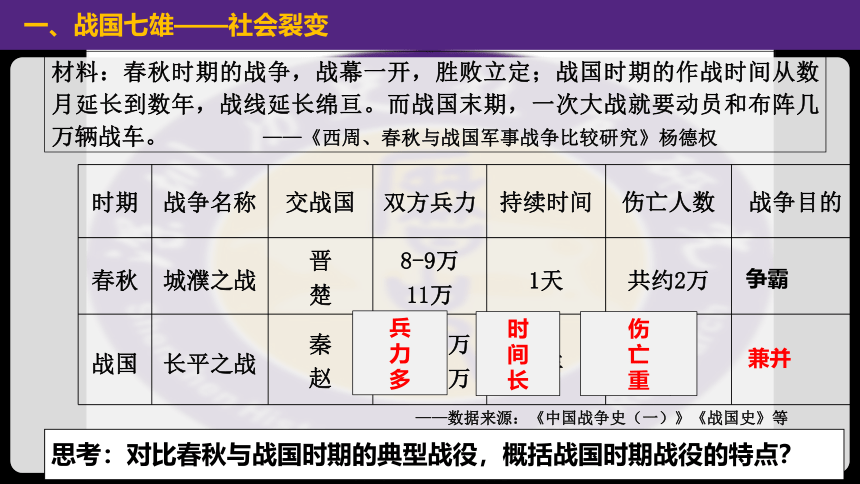

时期 战争名称 交战国 双方兵力 持续时间 伤亡人数 战争目的

春秋 城濮之战 晋 楚 8-9万 11万 1天 共约2万

战国 长平之战 秦 赵 30-50万 40-50万 3年 20万 45万

争霸

兼并

思考:对比春秋与战国时期的典型战役,概括战国时期战役的特点?

——数据来源:《中国战争史(一)》《战国史》等

兵

力

多

时

间

长

伤

亡

重

材料:春秋时期的战争,战幕一开,胜败立定;战国时期的作战时间从数月延长到数年,战线延长绵亘。而战国末期,一次大战就要动员和布阵几万辆战车。 ——《西周、春秋与战国军事战争比较研究》杨德权

一、战国七雄——社会裂变

春秋的战争是大国依靠武力胁迫小国家承认自己其领导地位的战争,而战国的兼并战争就是为了吃掉对方,进而统一中国的战争。春秋的特点是争霸,战国的特点是兼并。通过争霸和兼并,中国逐渐走向统一。

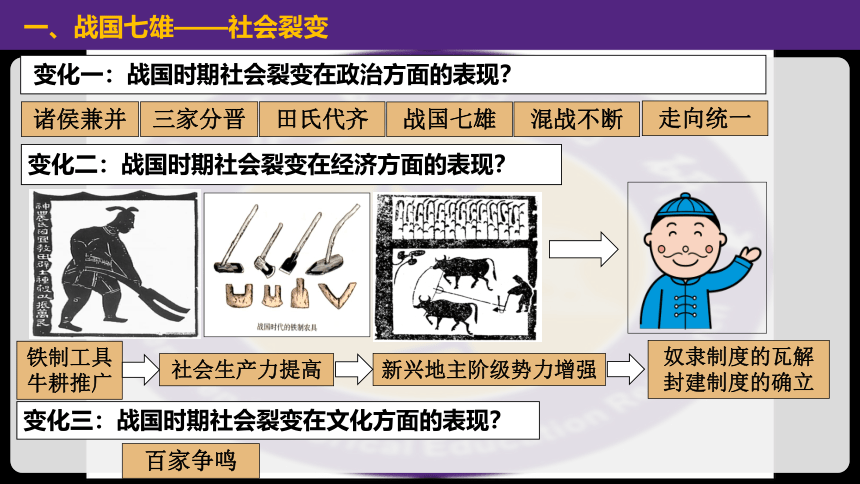

变化二:战国时期社会裂变在经济方面的表现?

社会生产力提高

新兴地主阶级势力增强

铁制工具

牛耕推广

奴隶制度的瓦解

封建制度的确立

变化三:战国时期社会裂变在文化方面的表现?

百家争鸣

诸侯兼并

三家分晋

田氏代齐

战国七雄

变化一:战国时期社会裂变在政治方面的表现?

混战不断

一、战国七雄——社会裂变

走向统一

铁农具和牛耕真是好呀!今天又给自己开了大片荒田,还不用给国君上缴贡赋,实在是太高兴了!

一个地主的烦恼

我虽然已成了新兴地主阶级,但是我的所有土地都是非法的。我吃不好睡不好,急切盼望着农田的合法化!

单击此处添加文本

文本

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

各国变法简图

二、商鞅变法——顺势而变

★变法背景:

①战国时期,铁农具和牛耕进一步推广,社会生产力水平不断提高——根本原因

②新兴地主阶级势力增强

秦孝公

求贤令

三晋攻夺我先君河

西地,诸侯卑秦,丑莫

大焉。……宾客郡臣有

能出奇计强秦者,吾且

尊官,与之分土。

——《史记·秦本纪》

★变法目的:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

商鞅,又称卫鞅,公孙鞅。好刑名之学,熟悉变法理论和实践。听说秦孝公求贤若渴,于是投奔秦国,得到秦孝公的赏识,开始推行变法。期间率军大破魏军,因功受封于商,所以又称商鞅。

舌战群臣 舆论宣传

南门立木 取信于民

治世不一道, 便国不法古。 ——商鞅

方面 内容 作用 影响

政治

经济 军事 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

合作探究:根据商鞅变法的内容,分析其内容的作用及影响?

集权

1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食,布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

富国

强兵

使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力

使秦国一跃成为最强盛的国家,为以后统一全国奠定了基础

二、商鞅变法——顺势而变

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记·李斯列传》

(秦孝公采用商鞅的新法,移风易俗,人民因此殷实,国家因此富强,百姓乐意为国效力,诸侯亲附归服,战胜楚国、魏国的军队,攻取土地上千里,至今政治安定,国力强盛)

材料二:秦起襄公,章于文、穆、献、孝之后,稍以蚕食六国,百有余载,至始皇乃能冠带之伦。 ——《史记·秦楚之际月表》

(秦国自襄公时兴起,在文公、穆公时显示出强大的力量,到献公、孝公之后,逐步侵占六国的土地。经历了一百多年以后,到了始皇帝才兼并了六国诸侯)

地主

农民

士兵

贵族

请你分别代表四个不同的阶层,谈一谈商鞅变法给你们造成的影响:

角色扮演

商鞅变法为什么能够取得成功?

秦孝公死后商鞅被害,然而新法并没有被废止,这说明了什么?

改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定

数年之间,国富兵强,天下无敌。 ——《通典·食货》

孝公用商君,制辕田,开阡陌,东雄诸侯。——《汉书·地理志》

商鞅相孝公,为秦开帝业。 ——王充《论衡》

(商鞅)举法明教,秦人大治。 ——《韩非子》

1.适应当时经济、政治发展的需要,顺应时代潮流;

2.秦孝公改革强国的决心坚决,全力支持;

3.商鞅个人的优秀品质和措施得力,取信于民,敢于斗争。

二、商鞅变法——顺势而变

商鞅变法

收复河西

前362

前338

前311

前307

前251

秦孝公

秦惠文王

秦武王

秦昭襄王

车裂商鞅

举兵灭蜀

伐韩治楚

赢长平之战

修建都江堰

三、造福千秋的都江堰——创新利变

公元前256年

请结合观看图片,说出都江堰建造的时间、建造者、地点、结构、功能、影响?

李冰

防洪、灌溉、水运

四川成都 岷江

时间:

建造者:

地点:

功能:

影响:

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

排洪

灌溉

结构:

鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口

都江堰李冰父子塑像

始知李太守,

伯禹亦不如。

将岷江分为内江和外江,调节内、外江水量。

排泄进入内江过量的洪水和泥沙

控制内江的咽喉

三、造福千秋的都江堰——创新利变

成都平原成为沃野,被称之为天府之国

材料一:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,

天下谓之“天府”也。——《华阳国志·蜀志》

材料二:都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。

后来逐渐伸展到13个县,支流和渠道有500多条,

灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断

维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过

1000万亩。 ——部编版《中国历史》

材料三:都江堰不愧为文明世界的伟大杰作,

造福人民的伟大水利工程

——联合国教科文组织第24届世界遗产委员会的评价

思考:阅读上述材料,概括都江堰的影响?

功在当代,利在千秋

都江堰这一大型水利工程选址合理、设计科学、无坝引水、自流灌溉、工省效宏,是我国古代规模最大、效益最好、历时最久的水利工程,至今仍发挥着重要作用。使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑[jǐn]”的天府之国。

现代的都江堰灌区

都江堰浇灌的农田

课堂小结

战国七雄—社会裂变

商鞅变法—顺势而变

造福千秋的都江堰—创新利变

战国时期的社会变化

秦国完成统一

我自信,我尝试,我成功!

1.战国时期,发生了“三家分晋”的事件。这“三家”是( )

A.齐、楚、燕 B.韩、赵、魏 C.秦、赵、魏 D.齐、韩、赵

2.战国七雄中位于最西边的诸侯国的是( )

A.燕国 B.秦国 C.齐国 D.楚国

3.战国时期的著名战争有( )

马陵之战 桂陵之战 长平之战 牧野之战

A. B. C. D.

4.支持商鞅变法的国君是( )

A.齐桓公 B.晋文公 C.秦孝公 D.秦穆公

5.商鞅变法为秦的统一奠定了基础。其主要内容不包括( )

A.尊王攘夷 B.奖励军功 C.建立县制 D.鼓励耕织

6.改革是社会进步的动力。商鞅变法使秦国成为战国后期最富强的国家。请指出商鞅变法的哪项内容对后世行政制度影响最为深远( )

A.国家承认土地私有 B.建立县制

C.奖励耕战,废除旧贵族的特权

D.变“任人唯亲”的世卿制为“任人唯贤”的官僚制

B

A

C

B

A

B

7.商鞅变法中对农业生产起促进作用的措施是( )

A.改革户籍制度 B.鼓励耕织

C.奖励军功 D.废除贵族世袭特权

8.史学家傅乐成先生认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这是因为秦国( )

A.鼓励农业生产 B.承认土地私有

C.建立县制 D.奖励军功

9.后人写诗“始知李太守,伯禹亦不如”,称赞李冰的功劳胜过大禹治水,这是因为李冰( )

A.修筑都江堰,造福于民 B.发明了铁农具和牛耕

C.进行变法,使秦国强大起来 D.发明了甲骨文

10.“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。”这是古人对哪项水利工程的赞美( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.灵渠 D.白渠

B

D

A

B

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

(1)材料一反映了什么历史事件 依据材料概括出其主要措施。

(2)用材料中的一句原话来概括商君所为的历史作用。你从中获得怎样的启示

答:事件:商鞅变法。

措施:废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织;奖励军功。

11.阅读材料,解答问题

材料二 作家余秋雨曾写道:“就在秦始皇下令修建长城的数十年前,四川成都平原上已经完成了一个了不起的工程……它至今还为无数民众输送涓涓清流。”

(1)根据材料,结合所学知识,说出“了不起的工程”指什么?是谁主持修建的?

(2)这一水利工程修建在我国哪一大江流域?该水利工程在当时起到了什么作用?

(3)两则材料中涉及的事件对秦国产生的共同作用是什么?

答:都江堰 秦国的蜀郡太守李冰

答:岷江流域 防洪、灌溉、水运

答:商鞅变法和都江堰都为秦国走向强盛打下了坚实的基础

答:作用:“倾邻国而雄诸侯”。

启示:适时改革变法,有利于经济的发展,国家的进步。

1.春秋时期农业发生了什么变化?

2.诸侯崛起的表现有哪些?(①②不再……)

3.春秋时期的主要霸主有哪几个?

4.春秋争霸战争的影响?(利①② 弊①②)

温故知新

想一想:

通过学习第6课,在你心目中,春秋时期是个什么样的时代?

诸侯争霸,社会动荡

那么,战国时期又是个什么样的时代?

这节课我们来学习第7课:战国时期的社会变化

概念解读

战国时期的社会变化

战国者,古今一大变革之会也。

——《读通鉴论》

由于生产技术的进步、城市商业的兴起、奴隶制的瓦解、战争形态的改变等方面的原因,使得战国时期政治、社会、经济、文化等方面都有了空前的盛大发展。

学习目标

1.理解战国时期诸侯国之间的兼并战争(战国七雄及三次典型战役),了解这一时期的社会变化;

2.了解商鞅变法的背景,识记商鞅变法的内容和影响;

3.知道都江堰的修建概况、构成、功能和意义。

第7课 战国时期的社会变化

一、战国七雄——社会裂变

诸侯兼并(吴越宋鲁)

三家分晋

田氏代齐

战国七雄

变化一:对比春秋后期与战国初期形势图,分析战国政治局势有哪些变化?

东 南 西 北 到 中 间

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

口 诀

春秋争霸形势图

战国形势图

名称 交战国家 历史典故

围魏救赵

增兵减灶

纸上谈兵

材料:括军败,卒四十万人降武安君(白起),乃挟诈而尽坑杀之,遣其小者二百四十人归赵。前后斩首四十五万人。赵人大震。

——《史记·白起王翦列传》

思考:根据战国的局势变化,列举各诸侯国相互攻伐的典型战役?

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵、齐

魏、齐

秦、赵

一、战国七雄——社会裂变

时期 战争名称 交战国 双方兵力 持续时间 伤亡人数 战争目的

春秋 城濮之战 晋 楚 8-9万 11万 1天 共约2万

战国 长平之战 秦 赵 30-50万 40-50万 3年 20万 45万

争霸

兼并

思考:对比春秋与战国时期的典型战役,概括战国时期战役的特点?

——数据来源:《中国战争史(一)》《战国史》等

兵

力

多

时

间

长

伤

亡

重

材料:春秋时期的战争,战幕一开,胜败立定;战国时期的作战时间从数月延长到数年,战线延长绵亘。而战国末期,一次大战就要动员和布阵几万辆战车。 ——《西周、春秋与战国军事战争比较研究》杨德权

一、战国七雄——社会裂变

春秋的战争是大国依靠武力胁迫小国家承认自己其领导地位的战争,而战国的兼并战争就是为了吃掉对方,进而统一中国的战争。春秋的特点是争霸,战国的特点是兼并。通过争霸和兼并,中国逐渐走向统一。

变化二:战国时期社会裂变在经济方面的表现?

社会生产力提高

新兴地主阶级势力增强

铁制工具

牛耕推广

奴隶制度的瓦解

封建制度的确立

变化三:战国时期社会裂变在文化方面的表现?

百家争鸣

诸侯兼并

三家分晋

田氏代齐

战国七雄

变化一:战国时期社会裂变在政治方面的表现?

混战不断

一、战国七雄——社会裂变

走向统一

铁农具和牛耕真是好呀!今天又给自己开了大片荒田,还不用给国君上缴贡赋,实在是太高兴了!

一个地主的烦恼

我虽然已成了新兴地主阶级,但是我的所有土地都是非法的。我吃不好睡不好,急切盼望着农田的合法化!

单击此处添加文本

文本

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

各国变法简图

二、商鞅变法——顺势而变

★变法背景:

①战国时期,铁农具和牛耕进一步推广,社会生产力水平不断提高——根本原因

②新兴地主阶级势力增强

秦孝公

求贤令

三晋攻夺我先君河

西地,诸侯卑秦,丑莫

大焉。……宾客郡臣有

能出奇计强秦者,吾且

尊官,与之分土。

——《史记·秦本纪》

★变法目的:

富国强兵,在兼并战争中取胜。

商鞅,又称卫鞅,公孙鞅。好刑名之学,熟悉变法理论和实践。听说秦孝公求贤若渴,于是投奔秦国,得到秦孝公的赏识,开始推行变法。期间率军大破魏军,因功受封于商,所以又称商鞅。

舌战群臣 舆论宣传

南门立木 取信于民

治世不一道, 便国不法古。 ——商鞅

方面 内容 作用 影响

政治

经济 军事 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

合作探究:根据商鞅变法的内容,分析其内容的作用及影响?

集权

1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食,布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

富国

强兵

使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力

使秦国一跃成为最强盛的国家,为以后统一全国奠定了基础

二、商鞅变法——顺势而变

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记·李斯列传》

(秦孝公采用商鞅的新法,移风易俗,人民因此殷实,国家因此富强,百姓乐意为国效力,诸侯亲附归服,战胜楚国、魏国的军队,攻取土地上千里,至今政治安定,国力强盛)

材料二:秦起襄公,章于文、穆、献、孝之后,稍以蚕食六国,百有余载,至始皇乃能冠带之伦。 ——《史记·秦楚之际月表》

(秦国自襄公时兴起,在文公、穆公时显示出强大的力量,到献公、孝公之后,逐步侵占六国的土地。经历了一百多年以后,到了始皇帝才兼并了六国诸侯)

地主

农民

士兵

贵族

请你分别代表四个不同的阶层,谈一谈商鞅变法给你们造成的影响:

角色扮演

商鞅变法为什么能够取得成功?

秦孝公死后商鞅被害,然而新法并没有被废止,这说明了什么?

改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定

数年之间,国富兵强,天下无敌。 ——《通典·食货》

孝公用商君,制辕田,开阡陌,东雄诸侯。——《汉书·地理志》

商鞅相孝公,为秦开帝业。 ——王充《论衡》

(商鞅)举法明教,秦人大治。 ——《韩非子》

1.适应当时经济、政治发展的需要,顺应时代潮流;

2.秦孝公改革强国的决心坚决,全力支持;

3.商鞅个人的优秀品质和措施得力,取信于民,敢于斗争。

二、商鞅变法——顺势而变

商鞅变法

收复河西

前362

前338

前311

前307

前251

秦孝公

秦惠文王

秦武王

秦昭襄王

车裂商鞅

举兵灭蜀

伐韩治楚

赢长平之战

修建都江堰

三、造福千秋的都江堰——创新利变

公元前256年

请结合观看图片,说出都江堰建造的时间、建造者、地点、结构、功能、影响?

李冰

防洪、灌溉、水运

四川成都 岷江

时间:

建造者:

地点:

功能:

影响:

使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

排洪

灌溉

结构:

鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口

都江堰李冰父子塑像

始知李太守,

伯禹亦不如。

将岷江分为内江和外江,调节内、外江水量。

排泄进入内江过量的洪水和泥沙

控制内江的咽喉

三、造福千秋的都江堰——创新利变

成都平原成为沃野,被称之为天府之国

材料一:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,

天下谓之“天府”也。——《华阳国志·蜀志》

材料二:都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。

后来逐渐伸展到13个县,支流和渠道有500多条,

灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断

维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过

1000万亩。 ——部编版《中国历史》

材料三:都江堰不愧为文明世界的伟大杰作,

造福人民的伟大水利工程

——联合国教科文组织第24届世界遗产委员会的评价

思考:阅读上述材料,概括都江堰的影响?

功在当代,利在千秋

都江堰这一大型水利工程选址合理、设计科学、无坝引水、自流灌溉、工省效宏,是我国古代规模最大、效益最好、历时最久的水利工程,至今仍发挥着重要作用。使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑[jǐn]”的天府之国。

现代的都江堰灌区

都江堰浇灌的农田

课堂小结

战国七雄—社会裂变

商鞅变法—顺势而变

造福千秋的都江堰—创新利变

战国时期的社会变化

秦国完成统一

我自信,我尝试,我成功!

1.战国时期,发生了“三家分晋”的事件。这“三家”是( )

A.齐、楚、燕 B.韩、赵、魏 C.秦、赵、魏 D.齐、韩、赵

2.战国七雄中位于最西边的诸侯国的是( )

A.燕国 B.秦国 C.齐国 D.楚国

3.战国时期的著名战争有( )

马陵之战 桂陵之战 长平之战 牧野之战

A. B. C. D.

4.支持商鞅变法的国君是( )

A.齐桓公 B.晋文公 C.秦孝公 D.秦穆公

5.商鞅变法为秦的统一奠定了基础。其主要内容不包括( )

A.尊王攘夷 B.奖励军功 C.建立县制 D.鼓励耕织

6.改革是社会进步的动力。商鞅变法使秦国成为战国后期最富强的国家。请指出商鞅变法的哪项内容对后世行政制度影响最为深远( )

A.国家承认土地私有 B.建立县制

C.奖励耕战,废除旧贵族的特权

D.变“任人唯亲”的世卿制为“任人唯贤”的官僚制

B

A

C

B

A

B

7.商鞅变法中对农业生产起促进作用的措施是( )

A.改革户籍制度 B.鼓励耕织

C.奖励军功 D.废除贵族世袭特权

8.史学家傅乐成先生认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这是因为秦国( )

A.鼓励农业生产 B.承认土地私有

C.建立县制 D.奖励军功

9.后人写诗“始知李太守,伯禹亦不如”,称赞李冰的功劳胜过大禹治水,这是因为李冰( )

A.修筑都江堰,造福于民 B.发明了铁农具和牛耕

C.进行变法,使秦国强大起来 D.发明了甲骨文

10.“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。”这是古人对哪项水利工程的赞美( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.灵渠 D.白渠

B

D

A

B

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

(1)材料一反映了什么历史事件 依据材料概括出其主要措施。

(2)用材料中的一句原话来概括商君所为的历史作用。你从中获得怎样的启示

答:事件:商鞅变法。

措施:废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织;奖励军功。

11.阅读材料,解答问题

材料二 作家余秋雨曾写道:“就在秦始皇下令修建长城的数十年前,四川成都平原上已经完成了一个了不起的工程……它至今还为无数民众输送涓涓清流。”

(1)根据材料,结合所学知识,说出“了不起的工程”指什么?是谁主持修建的?

(2)这一水利工程修建在我国哪一大江流域?该水利工程在当时起到了什么作用?

(3)两则材料中涉及的事件对秦国产生的共同作用是什么?

答:都江堰 秦国的蜀郡太守李冰

答:岷江流域 防洪、灌溉、水运

答:商鞅变法和都江堰都为秦国走向强盛打下了坚实的基础

答:作用:“倾邻国而雄诸侯”。

启示:适时改革变法,有利于经济的发展,国家的进步。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史