初中语文九年级上册第六单元01讲核心 讲义

文档属性

| 名称 | 初中语文九年级上册第六单元01讲核心 讲义 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 291.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

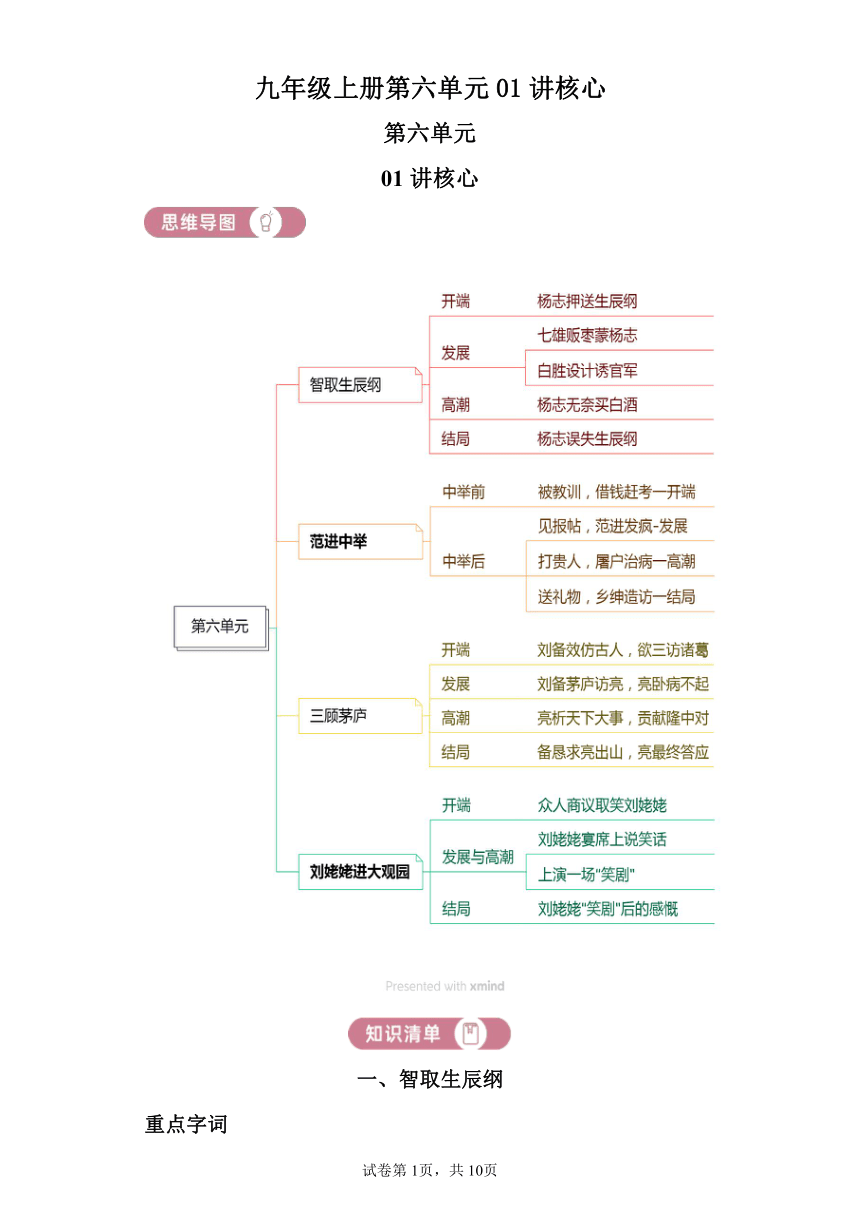

九年级上册第六单元01讲核心

第六单元

01讲核心

一、智取生辰纲

重点字词

怨怅 chànɡ 意思是埋怨。

chěng 能 指炫耀、显示自己的才能(含贬义),有夸大其词的意味。

gòu 当 指的是主管;料理。也可指本领、能耐;做事、谋生。今多指坏事情。

guō zào 说话琐碎,声音喧闹,令人烦躁;泛指打扰,烦扰;声音很烦躁。

面面相觑 意思是你看我,我看你,不知道如何是好。形容人们因惊惧或无可奈何而互相看着,都莫不出声。

答案:怅 逞 勾 聒噪 qù

文学常识

1.《水浒传》是元末明初施耐庵(现存刊本署名大多有施耐庵、罗贯中两人中的一人,或两人皆有)编著的章回体长篇小说。与《西游记》《水浒传》《红楼梦》并称为中国古典四大名著。《水浒传》描述了北宋末年以宋江为首的广大农民在贪官逼迫下,无以为生,纷纷占山为王,结盟起义的历史史实,记述了起义发生、发展到失败的全过程。描写了北宋未年以宋江为首的一百零八人在山东望山泊聚义的故事。可分前后两大部分,前半部写各路英雄纷纷上粱山大聚义、打官军、受招安。后半部由五个部分组成,即征辽、平田虎、平王庆、平方腊及结局。

2.施耐庵(约1296-约1370),原名彦端,字肇瑞,号子安,别号耐庵。泰州兴化人,祖籍苏州,舟人之子,生于兴化白驹镇(今盐城市大丰区),13岁入私塾,19岁中秀才,29岁中举人,35岁中进士。35岁至40岁之间官钱塘二载,后与当道不合,复归苏州。至正十六年(1356)六十岁,张士诚据苏,征聘不应;与张士诚部将卞元亨相友善,后流寓江阴,在祝塘镇教书。71岁或72岁迁兴化,旋迁白驹场、施家桥。朱元璋屡征不应;最后居淮安卒,终年74岁。

二、范进中举

重点字词

见教 指对方自己 。

桑 zǐ 借指故乡。

jiǎo 幸 指由于偶然的原因而获得利益或免去不幸。也指企求非分意外获得成功或免除灾害。

不省 人事 rén 意思是指昏迷过去,失去知觉,也指不懂人情世故。

不由分说 意思是不容人 。

答案:指教 梓 侥 xǐng 分辩解释

文学常识

1.吴敬梓(1701--1754年),清代小说家,安徽全椒人。早年生活豪纵,后家业衰落,乾隆初荐举博学鸿词,托病不赴,穷困以终。工诗词散文,尤以长篇小说《儒林外史》成就最高。又有《文木山房集》、《文木山房诗说》等。吴敬梓出身望族,曾祖父和祖父两代人“科第仕宦多显者”(程晋芳《文木先生传》)。共有六名进士,其中榜眼、探花各一名。而其父昊霖起是康熙年间的拔贡。吴敬梓1722年(唐熙六十一年)考取秀才,同年父亲病逝。由于不善于治理生计,他过着挥霍浪子生活,1729(雍正七年),他应科举时,被斥表为“文章大好人大怪”,遭到侮辱。后愤满离开故土,靠卖文和朋友接济为生。1736年(乾降元年),吴敬梓参加博学鸿词科预试。安徽巡抚赵国麟正式荐举他入京廷试。但他“坚以疾笃辞”,从此不再参加科举考试。至晚年,常处于饥寒交迫。这样的个人经历,令他本人对考八股、开科举等利弊感受尤深。他把这些观点反映在《儒林外史》里,以讽刺的手法,对丑恶的事物进行深刻的揭露。

2.《儒林外史》成书于乾隆十四年(1749年)代表着中国古代讽刺小说的高峰,它开创了以小说直接评价现实生活的范例。主要描写封建社会后期知识分子及官绅的活动和精神面貌,成功塑造生活在封建末世和科举制度下的封建文人群像。反映了封建社会末期腐朽黑暗的社会现实,批判了八股科举制度,揭露了反动统治的罪恶和虚伪。整书开首以王奚“视功名如粪土”为引子“敷陈大义”,把历史上王冕追求功名的旧事一概不提,期造了一个高人的形象,然后描写的是周进,范进一批八股学士,官宦之后,接着又引出马二先生、匡超人等一批人物来,坑蒙拐骗,混迹“文坛”上,最后作者写琴棋书画四大奇人,身有一技之长,谋生吃饭,闲暇便做“学问”,自言“我也不是要做雅人,也只为性情相近”。

三、三顾茅庐

重点字词

拜 yè 指拜访,谒见,拜见;指参拜,瞻仰。

愧 nǎn 意思是因羞愧而脸红。

如雷guàn 耳 意思是响亮得像雷声传进耳朵里。形容人的名声大。

经世奇才 具有 的卓越才能的人。

思贤如渴 比喻迫切地想延致有才德的人。

dān 食 壶浆 意思是百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

顿开茅塞 意思是比喻立刻懂得了某种道理,有了某种知识。

答案:谒 赧 贯 治理天下 箪 shí sè

文学常识

1.《三国演义》(又名《三国志演义》《三国志通俗演义》)是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说。

2.罗贯中(约1330年-约1400年),名本,字贯中,号湖海散人,元末明初小说家,《三国志通俗演义》的作者。山西并州太原府人,其它主要作品有小说:《隋唐两朝志传》《残唐五代史演义》《三遂平妖传》《水浒全传》。《三国志通俗演义》(简称《三国演义》)是罗贯中的力作,这部长篇小说对后世文学创作影响深远。除小说创作外,尚存杂剧《宋太祖龙虎风云会》。罗贯中不仅是公认中国最早的章回体小说之一、“历史演义”类型的开山作《三国演义》的作者,而且分别被认为开创了章回小说中“英雄传奇”和“神魔小说”类型的《水浒传》和《三遂平妖传》的作者都有包含罗贯中的说法,而另一大类“世情小说”则源自改编自《水浒传》情节的《金瓶梅》。由此可以认为,罗贯中一人担当了中国古典长签音口体小说四大主要米别最祖(或至少最祖之一》,对中国小说的发展有划时代的章义。有人甚至称罗贯中为“中国古代小说之王”。

四、刘姥姥进大观园

重点字词

调 停 调解

发 zhèng 意思是发呆,发傻。

答案:tiáo 怔

文学常识

1.曹雪芹(约1715-约1763年),名沾,字发阮,号雪芹,又号芹滓,芹甫,中国古典名著《红楼梦》作者,籍贯沈阳(一说辽阳),生于南京,约十三岁时迁回北京。曹雪芹出身清代内务府正白旗包衣世家,他是江宁织造曹寅之孙,曹顯之子(一说曹頫之子)。曹雪芹早年在南京江宁织造府亲历了一段锦衣纨绔,富贵风流的生活。至维正六年(1728年),要家因亏空获罪被抄家,尊雪芦有家人许日北京老宝,后又移居北京西郊,靠卖字画和朋友救济为牛。曹雪芹素性放达,爱好广泛,对金石,诗书,绘画,园林,中医,织补。工艺、饮食等均有所研究,他以坚韧不拔的毅力,历经多年艰辛,终于创作出极具思想性、艺术性的伟大作品--《红楼梦》。

2.《红楼梦》原名《石头记》,以贾宝玉和林黛玉的爱情婚姻悲剧为线索,以贾、史、王、薛四大家族的兴衰史为轴线,浓缩了整个封建社会的时代内容。《红楼梦》内容丰富、情节曲折、思想认识深刻、艺术手法精湛,是我国古典小说中伟大的现实主义作品。

小说三要素之人物

(一)常考题型

1.结合文章内容,分析并概括人物性格。

2.通过具体的人物描写,揣摩人物心理。

3.本文刻画人物形象,运用了哪些方法?请举例分析。

4.通过比较人物描写的方法分析人物。

5.从全文看,人物有什么作用。

(二)常考题型解析

分析人物性格

方法总结:审清题干,抓关键词,梳理情节,回归文本,具体概括,有理有据。

参考答题格式:从……可以看出人物有怎样的性格特点/思想品质。

例1. 分析下面的语句,概括孔乙己的性格特点。

孔乙己穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。

孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?” ——《孔乙己》

答:“穿的是长衫”表明他羡慕上层阶级,以读书人自居。“又脏又破”既表现他懒惰邋遢,也反映生活贫困。“总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。”表现他迂腐可笑,受封建教育毒害比较严重。“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?” 强词夺理、自欺欺人、死要面子。

揣摩人物心理

方法总结:关注描写方法,结合语境思考原因,准确分析心理

参考答题格式:运用了什么描写方法,表现了人物因什么而怎样的心理。

例2. 押送生辰纲路上,杨志“赶着催促要行,如若停住,轻则痛骂,重则藤条便打”的行为背后是什么样的心理?

答:杨志是将门之后,一心要博个“封妻荫子”,押送生辰纲是他出人头地的最好机会,他心情急切;加上以前几次押送都

被劫,他担心出问题,故而想最大程度地缩短时间,加强控制。

描写方法分析

描写方法分类:

正面描写

外貌、语言、动作、神态、心理描写,细节描写

侧面描写

自然环境衬托人物心情

社会环境造就人物性格

用他人的反应认识人物

与其他人物对比表现人物

参考答题格式:运用了什么描写方法,刻画出人物怎么的形象特点。

例3.写范进由喜而疯的过程运用了哪几种描写人物的方法?表现了范进什么样的性格特点?

答:描写方法:语言描写、动作描写、肖像描写,热衷科举、醉心功名。

人物作用分析

方法小结:人物能够作为线索贯穿全文,渲染环境氛围,推动情节发展,衬托其他人物,凸显主题等。

例3.试分析《范进中举》中众乡邻们这一人物群像的作用。

答:示例一:增添了文章的热闹气氛。(1)全文总体比较“热闹”,“众乡邻”自始至终的“热心”掺和,让文章在“热闹”中别有用意。(2)众乡邻在范进中举和发疯后表现特别突出。甘愿贡献鸡蛋酒米,推举胡屠夫打范进“嘴巴子”,观赏胡屠夫掌掴范进的镜头……范进在文中不是“一个人在战斗”,发生在他身上的所有事情,都与众乡邻扯上了关系。众乡邻目睹了范进的疯癫状态,也见证了他鱼跃龙门的喜悦。有了“众乡邻”,整个文章笼上了一层喜剧的味道。

示例二:推动情节向前发展。(1)“众乡邻”发挥着穿针引线的作用。开端:范进无米下锅,卖鸡求粮。发展:邻居报信,劈手夺鸡,拉他回家。高潮:范进发疯,胡屠夫掌掴,众乡邻相帮治疯。结局:范进苏醒,众乡邻散去。(2)范进中举后所发生的一系列事件中,都有众乡邻的影子,正是他们的摻和,情节才跌宕多姿。

示例三:铺设主人公生活的社会环境。众乡邻构成了范进生活的背景,众乡邻的所作所为和前后差异是范进痴迷于功名的社会原因。因此,在这样的生活环境中,范进中举后的发疯也就有了铺垫和依据。

示例四:深化了作品主题,丰富了作品意蕴。作品中包含众乡邻在内的形形色色的人物打造了一幅封建科举制度下的“群丑图”,在喜剧氛围中沉淀了悲剧的内核,深刻揭露了整个社会群体的权势崇拜、等级膜拜,深刻批判了科举制度败坏社会风气的罪恶,表现了封建末世的世道人心。

(三)练经典

材料一:

①武松读了印信榜文,方知端的有虎。欲待发步再回酒店里来,寻思道:“我回去时,须吃他耻笑,不是好汉,难以转去。”存想了一回,说道:“怕甚么鸟!且只顾上去,看怎地!”武松正走,看看酒涌上来,便把毡笠儿掀在脊梁上,将哨棒绾在肋下,一步步上那冈子来;回头看这日色时,渐渐地坠下去了……

②说时迟,那时快;武松见大虫扑来,只一闪,闪在大虫背后。那大虫背后看人最难,便把前爪搭在地下,把腰胯一掀,掀将起来。武松只一闪,闪在一边。大虫见掀他不着,吼一声,却似半天里起个霹雳,振得那山冈也动,把这铁棒也似虎尾倒竖起来只一剪。武松却又闪在一边。原来那大虫拿人只是一扑,一掀,一剪;三般捉不着时,气性先自没了一半。那大虫又剪不着,再吼了一声,一兜兜将回来。

③武松见那大虫复翻身回来,双手轮起哨棒,尽平生气力,只一棒,从半空劈将下来。只听得一声响,簌簌地,将那树连枝带叶劈脸打将下来。定睛看时,一棒劈不着大虫,原来打急了,正打在枯树上,把那条哨棒折做两截,只拿得一半在手里。那大虫咆哮,性发起来,翻身又只一扑扑将来。武松又只一跳,却退了十步远。那大虫恰好把两只前爪( )在武松面前。武松将半截棒丢在一边,两只手就势把大虫顶花皮胳嗒地揪住,一按按将下来。那只大虫急要挣扎,被武松尽力气捺定,那里肯放半点儿松宽。

④武松把只脚望大虫面门上、眼睛里只顾乱踢。那大虫咆哮起来,把身底下爬起两堆黄泥做了一个土坑。武松把大虫嘴直按下黄泥坑里去。那大虫吃武松奈何得没了些气力。武松把左手紧紧地揪住顶花皮,偷出右手来,提起铁锤般大小拳头,尽平生之力只顾打。打到五七十拳,那大虫眼里,口里,鼻子里,耳朵里,都迸出鲜血来,更动弹不得,只剩口里兀自气喘。

材料二:

①李逵见了,一身肉发抖;趁着那血迹寻将去,寻到一处大洞口,只见两个小虎儿在那里 一条人腿。李逵把不住抖,道:“我从梁山泊归来,特为老娘来取他。千辛万苦,背到这里,倒把来与你了!那鸟大虫拖着这条人腿,不是我娘的是谁的?”心头火起便不抖,赤黄须早竖起来,将手中朴刀挺起,来搠那两个小虎。这小大虫被搠得慌,也张牙舞爪,钻向前来;被李逵手起,先搠死了一个,那一个望洞里便钻了入去。李逵赶到洞里,也搠死了。李逵却钻入那大虫洞内,伏在里面,张外面时,只见那母大虫张牙舞爪望窝里来。李逵道:“正是你这孽畜吃了我娘!”

②放下朴刀,胯边掣出腰刀。那母大虫到洞口,先把尾去窝里一( ),便把后半截身躯坐将入去。

③李逵在窝里看得仔细,把刀朝母大虫尾底下,尽平生气力,舍命一戮,正中那母大虫粪门。李逵使得力重,和那刀靶也直送入肚里去了。那母大虫吼了一声,就洞口,带着刀,跳过涧边去了。李逵拿了朴刀,就洞里赶将出来。那老虎负疼,直( )下山石下去了。李逵恰待要赶,只见就树边卷起一阵狂风,吹得败叶树木如雨一般打将下来。自古道:“云生从龙,风生从虎。”那一阵风起处,星月光辉之下,大吼了一声,忽地跳出一只吊睛白额虎来。那大虫望李逵势猛一( )。那李逵不慌不忙,趁着那大虫势力,手起一刀,正中那大虫颔下。那大虫不曾再掀再剪:一者护那疼痛,二者伤着他那气管。那大虫退不够五七步,只听得响一声,如倒半壁山,登时间死在岩下。那李逵一时间杀了子母四虎,还又到虎窝边,将着刀复看了一遍,只恐还有大虫,已无有踪迹。

材料三:

①弟兄两个都吏浑铁点钢叉,有一身惊人的武艺。当州里的猎户们都让他第一。那解珍一个绰号唤做两头蛇。这解宝绰号叫做双尾蝎。那兄弟两个当官受了甘限文书,回到家中,整顿窝弓药箭,弩子铛叉,穿了豹皮裤,虎皮套体,拿了钢叉;两个迳奔登州山上,下了窝弓,去树上等了一日,不济事了,收拾窝弓下去;次日,又带了干粮,再上山伺候。看看天晚,兄弟两个把窝弓下了,爬上树去,直等到五更,又没动静。两个移了窝弓,来西山边下了,坐到天明,又等不着。两个心焦,说道:“限三日内要纳大虫,迟时须用受责,是怎地好!”两个到第三日夜,伏至四更时分,不觉身体困倦,两个背靠着且睡,未曾合眼,忽听得窝弓发响。两个跳将起来,拿了钢叉,四下里看时,只见一个大虫中了药箭,在那地上滚。两个捻着钢叉向前来。

②那大虫见了人来,带着箭便走。两个追将向前去,不到半山里时,药力透来,那大虫当不住,吼了一声,骨碌碌滚将下山去了。解宝道:“好了!我认得这山是毛太公庄后园里,我和你下去他家取讨大虫。”

材料四:

《水浒》人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明,作者绝不下一按语。以林冲、鲁达、杨志三人为例,这三个人物出场的当儿,都是在别人事件的中间骤然出现的;鲁达的出场在史进寻找王教头的事件中,林冲的出场在鲁达演习武艺的时候,而杨志的出场则在林冲觅取投名状的当儿。这三个人物出场之时,除了简短的容貌描写而外,别无一言介绍他们的身世,自然更无一言叙述他们的品性了;所有他们的身世和品性都是在他们的后来的行动中逐渐点明,直到他们的主要故事完了的时候,我们这才全部认清了他们的身世和性格。这就好比一人远远而来,最初我们只看到他穿的是长衣或短褂,然后又看清了他是肥是瘦,然后又看清了他是方脸或圆脸,最后,这才看清了他的眉目乃至音容笑貌:这时候,我们算把他全部看清了。《水浒》写人物,用的就是这样的由远渐近的方法,故能引人入胜,非常生动。

(茅盾《谈<水浒>的人物和结构》)

1.在文中括号内依次填入词语,最恰当的一项是( )

A.扑 搭 抢 剪 B.搭 剪 抢 扑

C.剪 扑 搭 抢 D.抢 剪 扑 搭

2.前三则材料是《水浒传》中与打虎有关的情节,请各用一句话概括其内容。

3.金圣叹曾评价材料一中的画线句说:“我当此时,便没虎来也要大哭。”请说说你对画线句的理解。

4.前三则材料中的人物打杀老虎后的结局不同,武松因打虎名扬天下,做了都头。请结合原著说说后两则材料中人物在杀虎后遭遇了什么。

5.材料四运用了什么论证方法?有何作用?

6.回忆《水浒》原著,如果要了解林冲、杨志、武松和李逵是怎样出场的,应分别阅读以下的哪些回目内容?

第三回 史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西

第七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂

第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀

第二十三回 横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎

第二十九回 施恩重霸孟州道 武松醉打蒋门神

第三十七回 没遮拦追赶及时雨 船火儿夜闹浔阳江

第三十八回 及时雨会神行太保 黑旋风斗浪里白跳

试卷第10页,共10页

试卷第1页,共10页

参考答案:

1.B 2.景阳冈武松打虎;李逵沂岭杀四虎;登州山上解珍解宝药箭杀虎。 3.画线句运用了景物描写,交代了当时日薄西山的环境,渲染了紧张、恐怖的气氛,令人毛骨悚然,为下文打虎做铺垫。 4.李逵在杀虎后,在曹太公庄上饮酒时被李鬼的妻子认出,被灌醉后被公差捉拿。解珍解宝兄弟到毛太公家讨要老虎时,遭陷害投入监牢。 5.运用了举例论证和比喻论证的论证方法。以林冲、鱼达、杨志三人为例,具体有力地论证了《水浒》人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明作者绝不下一按语的观点,同时把这种方法比作由远渐近地看清一个人,通俗易懂地阐述了这种手法的表达效果。 6.第七回、第十二回、第二十三回、第三十八回。

【解析】1.本题考查选词填空。作答此题,可以根据词语搭配和语境判断。

空一:根据第③段下文“在武松面前,武松将半截棒丢在一边,两只手就势把大虫顶花皮胳嗒地揪住”判断应用动词“搭”;

空二:根据上文第②段“那母大虫到洞口,先把尾去窝里”可知,这是写老虎进窝之前尾巴的动作,“剪”形容老虎尾巴的动作,甩、抽等意思。故应用动词“剪”;

空三:根据上文可知,老虎受伤负疼,快速跑下山去了。“抢”有赶快、赶紧的意思。故应用动词“抢”;

空四:这里写老虎的连续动作,先是“跳出”,然后是向李逵猛扑,故应用动词“扑”。

综合分析,故选B。

2.本题考查概括情节。

材料一:景阳冈武松打虎情节内容:武松回家探望兄长,途经景阳冈,至酒家沽饮十八碗,醉后欲行赶路。酒家告以冈上有虎伤人,劝其勿行。武松不信,在冈上果遇一条吊睛白额大虫。武松奋起平生之力以双拳将虎打死,为当地老百姓除去一大害。材料一便是武松不信酒家劝告,上了景阳冈遇到猛虎,打死猛虎的过程。文段中人物为武松,“大虫”即老虎,武松与老虎经过一番搏斗终于打死了老虎。故情节为:景阳冈武松打虎;

材料二:李逵沂岭杀四虎:李逵上梁山后,思母心切,为了让母亲享福,特地回家去接老母亲上梁山。李逵背着双目失明的老母亲奔梁山而去,途中路过沂岭时,李逵放下母亲去接水。回来后,发现老母被老虎所吃。李逵气愤之下杀了一窝四只老虎。文段是李逵接水回来发现母亲遇害,趁着血迹寻去,杀死了子母四虎。故情节为:李逵沂岭杀四虎;

材料三:登州山上解珍解宝药箭杀虎:登州知府听闻城外山上有猛虎出没,便拘集全州猎户,委以杖限文书,责令三天内捉住老虎。解珍兄弟在山上埋下窝弓药箭,苦守三天两夜,终于在最后一日的五更时分捕中老虎。老虎中了药箭后带箭逃走,竟然滚落山下,落到地主毛太公家的后园之中。毛太公便让儿子毛仲义将老虎解送州府,以邀功请赏。文段人物为解珍、解宝,“只见一个大虫中了药箭,在那地上滚。两个捻着钢叉向前来”,文段详细描述了他们用药箭捕虎的过程。故情节为:登州山上解珍解宝药箭杀虎。

3.本题考查句子作用。句子描写了太阳落山,属于景物描写,可以结合景物描写的作用进行分析。

“这日色……渐渐地坠下去了”交代了时间,太阳即将落山;结合上文,武松不听酒家劝告,喝完酒后执意要上景阳冈,看到榜文后知道真的虎,而此时太阳即将落山,他要独自走过山冈,渲染了紧张、恐怖的气氛;结合下文“说时迟,那时快;武松见大虫扑来”分析,为下文老虎的出现做铺垫。

4.本题考查名著具体内容。

李逵:李逵在杀虎后遇到一些猎户。李逵因为是当时的通缉犯,不敢到县衙领赏,猎户们领李逵到了曹太公家中,李逵也成了全县最火的人。李鬼的老婆也来看打虎英雄,没想到看到的正是自己的仇人。李鬼妻告诉曹太公真相,于是李逵被曹太公灌醉,由打虎英雄转眼间成了阶下囚。

解珍解宝兄弟:两兄弟用药箭射杀虎,老虎滚进毛太公后园,他们去讨要,不想恶霸地主毛太公一家为了贪功,让其儿子毛仲义令解差抓了他们兄弟二人,并诬陷他们,下在死囚牢。

5.本题考查论证方法的判断及作用的分析。

根据“以林冲、鲁达、杨志三人为例”判断为举例论证,“这就好比一人远远而来,最初我们只看到他穿的是长衣或短褂,然后又看清了他是肥是瘦……”,把这种方法比作“由远渐近地看清一个人”,运用比喻论证;结合本段观点“人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明,作者绝不下一按语”分析作用。运用举例论证、比喻论证的方法,具体有力地论证了《水浒》“人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明作者绝不下一按语”的观点,将这种手法的表达效果阐述得通俗易懂。

6.本题考查名著人物与回目内容。可以根据回目中出现的人物名称初步确定,再通过了解具体内容判断。

第三回 史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西。讲述九纹龙史进和少华山上的三个庄主,因一庄客出卖,火烧山庄,半夜突围从华阴县的官兵手中逃脱,然后去找自己的师傅,途经大名府,遇见鲁达,一起吃酒时碰见卖唱父女哭泣,鲁达询问原因,后被当地一霸镇关西的恶性激怒,而后第二天送走父女后,为民除害,三拳打死镇关西。讲的是史进和鲁达的出场。

第七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂。众泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳,众泼皮惊服。智深还席,为众泼皮使禅杖,林冲看见喝彩,两人结为兄弟。高太尉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内,虽然恼怒,但忍了。智深来助,林冲忍让。陆谦、富安见高太尉,定下陷害林冲的计策。林冲误入白虎堂中计被擒。讲的是林冲的出场。

第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀。林冲被发配沧州牢城后,凭借柴进的书信,被分到看守草料场的工作。他在草料场看守时,又遭到陆谦、富安(高衙内亲信)放火暗算。林冲终于爆发,提枪戳死三人,冒着风雪连夜投奔梁山泊。杨志到东京后,通过门路见到了太尉高俅,却被高俅赶出。他盘缠用尽,只得到天汉桥街市上变卖祖传宝刀,却又遇泼皮牛二寻衅滋事。怒杀牛二,而后到开封府衙自首,被打入死囚牢。讲的是杨志的出场。

第二十三回 横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎。知县差朱仝,雷横捉拿宋江。宋江藏于家中,朱仝有意放走。 宋江与兄弟宋清到柴进庄上躲避,撞见正发疟疾烤火的武二郎,武松正要在病好后去拜访他。武松被宋江惊出一身汗,疟疾好了。武松要回到到清河县探望哥哥,宋江兄弟两个专程相送,与武松结束兄弟。 武松到阳谷县地面。在景阳冈打死猛虎。讲的是武松的出场。

第二十九回 施恩重霸孟州道 武松醉打蒋门神。武松发配至孟州牢营,管营施忠之子施恩,对武松礼遇有加。施恩告诉武松与蒋门神争夺快活林失利一事,武松要立即为施恩报仇,并与施恩结为兄弟。施恩之酒店被恶霸蒋门神霸占,武松闻之大怒,喝了许多酒,来到快活林,在“河阳风月”酒肆将蒋门神夫人丢进酒缸。给蒋门神使了个玉环步,鸳鸯脚,打得蒋门神告饶,夺回酒店。

第三十七回 没遮拦追赶及时雨 船火儿夜闹浔阳江。宋江犯罪刺配江州,和两个公差路经揭阳镇,看到一个名叫病大虫薛永的大汉在使枪棒卖药,宋江给了他一些钱,不料却跳出一个人要打宋江。薛永打倒那人,救走宋江,宋江才知道自己得罪了揭阳镇一霸小遮拦穆春。两兄弟得知到要害的人是宋江,慌忙赔礼道歉,临走时张横让宋江给弟弟浪里白条张顺。宋江到了牢城,到处花钱打点,没有吃苦,反而得了一个好差事。

第三十八回 及时雨会神行太保 黑旋风斗浪里白跳。戴宗向宋江索取常例银,宋江不给,取出吴用书信,与戴宗相认。宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭,宋江热情招呼李逵吃肉喝酒,李逵因放走活鱼,被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横书信,喝住张顺,救了李逵。讲的是李逵的出场。

故人物出场与回目的对应为:林冲——第七回,杨志——第十二回,武松——第二十三回,李逵——第三十八回。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

第六单元

01讲核心

一、智取生辰纲

重点字词

怨怅 chànɡ 意思是埋怨。

chěng 能 指炫耀、显示自己的才能(含贬义),有夸大其词的意味。

gòu 当 指的是主管;料理。也可指本领、能耐;做事、谋生。今多指坏事情。

guō zào 说话琐碎,声音喧闹,令人烦躁;泛指打扰,烦扰;声音很烦躁。

面面相觑 意思是你看我,我看你,不知道如何是好。形容人们因惊惧或无可奈何而互相看着,都莫不出声。

答案:怅 逞 勾 聒噪 qù

文学常识

1.《水浒传》是元末明初施耐庵(现存刊本署名大多有施耐庵、罗贯中两人中的一人,或两人皆有)编著的章回体长篇小说。与《西游记》《水浒传》《红楼梦》并称为中国古典四大名著。《水浒传》描述了北宋末年以宋江为首的广大农民在贪官逼迫下,无以为生,纷纷占山为王,结盟起义的历史史实,记述了起义发生、发展到失败的全过程。描写了北宋未年以宋江为首的一百零八人在山东望山泊聚义的故事。可分前后两大部分,前半部写各路英雄纷纷上粱山大聚义、打官军、受招安。后半部由五个部分组成,即征辽、平田虎、平王庆、平方腊及结局。

2.施耐庵(约1296-约1370),原名彦端,字肇瑞,号子安,别号耐庵。泰州兴化人,祖籍苏州,舟人之子,生于兴化白驹镇(今盐城市大丰区),13岁入私塾,19岁中秀才,29岁中举人,35岁中进士。35岁至40岁之间官钱塘二载,后与当道不合,复归苏州。至正十六年(1356)六十岁,张士诚据苏,征聘不应;与张士诚部将卞元亨相友善,后流寓江阴,在祝塘镇教书。71岁或72岁迁兴化,旋迁白驹场、施家桥。朱元璋屡征不应;最后居淮安卒,终年74岁。

二、范进中举

重点字词

见教 指对方自己 。

桑 zǐ 借指故乡。

jiǎo 幸 指由于偶然的原因而获得利益或免去不幸。也指企求非分意外获得成功或免除灾害。

不省 人事 rén 意思是指昏迷过去,失去知觉,也指不懂人情世故。

不由分说 意思是不容人 。

答案:指教 梓 侥 xǐng 分辩解释

文学常识

1.吴敬梓(1701--1754年),清代小说家,安徽全椒人。早年生活豪纵,后家业衰落,乾隆初荐举博学鸿词,托病不赴,穷困以终。工诗词散文,尤以长篇小说《儒林外史》成就最高。又有《文木山房集》、《文木山房诗说》等。吴敬梓出身望族,曾祖父和祖父两代人“科第仕宦多显者”(程晋芳《文木先生传》)。共有六名进士,其中榜眼、探花各一名。而其父昊霖起是康熙年间的拔贡。吴敬梓1722年(唐熙六十一年)考取秀才,同年父亲病逝。由于不善于治理生计,他过着挥霍浪子生活,1729(雍正七年),他应科举时,被斥表为“文章大好人大怪”,遭到侮辱。后愤满离开故土,靠卖文和朋友接济为生。1736年(乾降元年),吴敬梓参加博学鸿词科预试。安徽巡抚赵国麟正式荐举他入京廷试。但他“坚以疾笃辞”,从此不再参加科举考试。至晚年,常处于饥寒交迫。这样的个人经历,令他本人对考八股、开科举等利弊感受尤深。他把这些观点反映在《儒林外史》里,以讽刺的手法,对丑恶的事物进行深刻的揭露。

2.《儒林外史》成书于乾隆十四年(1749年)代表着中国古代讽刺小说的高峰,它开创了以小说直接评价现实生活的范例。主要描写封建社会后期知识分子及官绅的活动和精神面貌,成功塑造生活在封建末世和科举制度下的封建文人群像。反映了封建社会末期腐朽黑暗的社会现实,批判了八股科举制度,揭露了反动统治的罪恶和虚伪。整书开首以王奚“视功名如粪土”为引子“敷陈大义”,把历史上王冕追求功名的旧事一概不提,期造了一个高人的形象,然后描写的是周进,范进一批八股学士,官宦之后,接着又引出马二先生、匡超人等一批人物来,坑蒙拐骗,混迹“文坛”上,最后作者写琴棋书画四大奇人,身有一技之长,谋生吃饭,闲暇便做“学问”,自言“我也不是要做雅人,也只为性情相近”。

三、三顾茅庐

重点字词

拜 yè 指拜访,谒见,拜见;指参拜,瞻仰。

愧 nǎn 意思是因羞愧而脸红。

如雷guàn 耳 意思是响亮得像雷声传进耳朵里。形容人的名声大。

经世奇才 具有 的卓越才能的人。

思贤如渴 比喻迫切地想延致有才德的人。

dān 食 壶浆 意思是百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

顿开茅塞 意思是比喻立刻懂得了某种道理,有了某种知识。

答案:谒 赧 贯 治理天下 箪 shí sè

文学常识

1.《三国演义》(又名《三国志演义》《三国志通俗演义》)是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说。

2.罗贯中(约1330年-约1400年),名本,字贯中,号湖海散人,元末明初小说家,《三国志通俗演义》的作者。山西并州太原府人,其它主要作品有小说:《隋唐两朝志传》《残唐五代史演义》《三遂平妖传》《水浒全传》。《三国志通俗演义》(简称《三国演义》)是罗贯中的力作,这部长篇小说对后世文学创作影响深远。除小说创作外,尚存杂剧《宋太祖龙虎风云会》。罗贯中不仅是公认中国最早的章回体小说之一、“历史演义”类型的开山作《三国演义》的作者,而且分别被认为开创了章回小说中“英雄传奇”和“神魔小说”类型的《水浒传》和《三遂平妖传》的作者都有包含罗贯中的说法,而另一大类“世情小说”则源自改编自《水浒传》情节的《金瓶梅》。由此可以认为,罗贯中一人担当了中国古典长签音口体小说四大主要米别最祖(或至少最祖之一》,对中国小说的发展有划时代的章义。有人甚至称罗贯中为“中国古代小说之王”。

四、刘姥姥进大观园

重点字词

调 停 调解

发 zhèng 意思是发呆,发傻。

答案:tiáo 怔

文学常识

1.曹雪芹(约1715-约1763年),名沾,字发阮,号雪芹,又号芹滓,芹甫,中国古典名著《红楼梦》作者,籍贯沈阳(一说辽阳),生于南京,约十三岁时迁回北京。曹雪芹出身清代内务府正白旗包衣世家,他是江宁织造曹寅之孙,曹顯之子(一说曹頫之子)。曹雪芹早年在南京江宁织造府亲历了一段锦衣纨绔,富贵风流的生活。至维正六年(1728年),要家因亏空获罪被抄家,尊雪芦有家人许日北京老宝,后又移居北京西郊,靠卖字画和朋友救济为牛。曹雪芹素性放达,爱好广泛,对金石,诗书,绘画,园林,中医,织补。工艺、饮食等均有所研究,他以坚韧不拔的毅力,历经多年艰辛,终于创作出极具思想性、艺术性的伟大作品--《红楼梦》。

2.《红楼梦》原名《石头记》,以贾宝玉和林黛玉的爱情婚姻悲剧为线索,以贾、史、王、薛四大家族的兴衰史为轴线,浓缩了整个封建社会的时代内容。《红楼梦》内容丰富、情节曲折、思想认识深刻、艺术手法精湛,是我国古典小说中伟大的现实主义作品。

小说三要素之人物

(一)常考题型

1.结合文章内容,分析并概括人物性格。

2.通过具体的人物描写,揣摩人物心理。

3.本文刻画人物形象,运用了哪些方法?请举例分析。

4.通过比较人物描写的方法分析人物。

5.从全文看,人物有什么作用。

(二)常考题型解析

分析人物性格

方法总结:审清题干,抓关键词,梳理情节,回归文本,具体概括,有理有据。

参考答题格式:从……可以看出人物有怎样的性格特点/思想品质。

例1. 分析下面的语句,概括孔乙己的性格特点。

孔乙己穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。

孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?” ——《孔乙己》

答:“穿的是长衫”表明他羡慕上层阶级,以读书人自居。“又脏又破”既表现他懒惰邋遢,也反映生活贫困。“总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。”表现他迂腐可笑,受封建教育毒害比较严重。“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?” 强词夺理、自欺欺人、死要面子。

揣摩人物心理

方法总结:关注描写方法,结合语境思考原因,准确分析心理

参考答题格式:运用了什么描写方法,表现了人物因什么而怎样的心理。

例2. 押送生辰纲路上,杨志“赶着催促要行,如若停住,轻则痛骂,重则藤条便打”的行为背后是什么样的心理?

答:杨志是将门之后,一心要博个“封妻荫子”,押送生辰纲是他出人头地的最好机会,他心情急切;加上以前几次押送都

被劫,他担心出问题,故而想最大程度地缩短时间,加强控制。

描写方法分析

描写方法分类:

正面描写

外貌、语言、动作、神态、心理描写,细节描写

侧面描写

自然环境衬托人物心情

社会环境造就人物性格

用他人的反应认识人物

与其他人物对比表现人物

参考答题格式:运用了什么描写方法,刻画出人物怎么的形象特点。

例3.写范进由喜而疯的过程运用了哪几种描写人物的方法?表现了范进什么样的性格特点?

答:描写方法:语言描写、动作描写、肖像描写,热衷科举、醉心功名。

人物作用分析

方法小结:人物能够作为线索贯穿全文,渲染环境氛围,推动情节发展,衬托其他人物,凸显主题等。

例3.试分析《范进中举》中众乡邻们这一人物群像的作用。

答:示例一:增添了文章的热闹气氛。(1)全文总体比较“热闹”,“众乡邻”自始至终的“热心”掺和,让文章在“热闹”中别有用意。(2)众乡邻在范进中举和发疯后表现特别突出。甘愿贡献鸡蛋酒米,推举胡屠夫打范进“嘴巴子”,观赏胡屠夫掌掴范进的镜头……范进在文中不是“一个人在战斗”,发生在他身上的所有事情,都与众乡邻扯上了关系。众乡邻目睹了范进的疯癫状态,也见证了他鱼跃龙门的喜悦。有了“众乡邻”,整个文章笼上了一层喜剧的味道。

示例二:推动情节向前发展。(1)“众乡邻”发挥着穿针引线的作用。开端:范进无米下锅,卖鸡求粮。发展:邻居报信,劈手夺鸡,拉他回家。高潮:范进发疯,胡屠夫掌掴,众乡邻相帮治疯。结局:范进苏醒,众乡邻散去。(2)范进中举后所发生的一系列事件中,都有众乡邻的影子,正是他们的摻和,情节才跌宕多姿。

示例三:铺设主人公生活的社会环境。众乡邻构成了范进生活的背景,众乡邻的所作所为和前后差异是范进痴迷于功名的社会原因。因此,在这样的生活环境中,范进中举后的发疯也就有了铺垫和依据。

示例四:深化了作品主题,丰富了作品意蕴。作品中包含众乡邻在内的形形色色的人物打造了一幅封建科举制度下的“群丑图”,在喜剧氛围中沉淀了悲剧的内核,深刻揭露了整个社会群体的权势崇拜、等级膜拜,深刻批判了科举制度败坏社会风气的罪恶,表现了封建末世的世道人心。

(三)练经典

材料一:

①武松读了印信榜文,方知端的有虎。欲待发步再回酒店里来,寻思道:“我回去时,须吃他耻笑,不是好汉,难以转去。”存想了一回,说道:“怕甚么鸟!且只顾上去,看怎地!”武松正走,看看酒涌上来,便把毡笠儿掀在脊梁上,将哨棒绾在肋下,一步步上那冈子来;回头看这日色时,渐渐地坠下去了……

②说时迟,那时快;武松见大虫扑来,只一闪,闪在大虫背后。那大虫背后看人最难,便把前爪搭在地下,把腰胯一掀,掀将起来。武松只一闪,闪在一边。大虫见掀他不着,吼一声,却似半天里起个霹雳,振得那山冈也动,把这铁棒也似虎尾倒竖起来只一剪。武松却又闪在一边。原来那大虫拿人只是一扑,一掀,一剪;三般捉不着时,气性先自没了一半。那大虫又剪不着,再吼了一声,一兜兜将回来。

③武松见那大虫复翻身回来,双手轮起哨棒,尽平生气力,只一棒,从半空劈将下来。只听得一声响,簌簌地,将那树连枝带叶劈脸打将下来。定睛看时,一棒劈不着大虫,原来打急了,正打在枯树上,把那条哨棒折做两截,只拿得一半在手里。那大虫咆哮,性发起来,翻身又只一扑扑将来。武松又只一跳,却退了十步远。那大虫恰好把两只前爪( )在武松面前。武松将半截棒丢在一边,两只手就势把大虫顶花皮胳嗒地揪住,一按按将下来。那只大虫急要挣扎,被武松尽力气捺定,那里肯放半点儿松宽。

④武松把只脚望大虫面门上、眼睛里只顾乱踢。那大虫咆哮起来,把身底下爬起两堆黄泥做了一个土坑。武松把大虫嘴直按下黄泥坑里去。那大虫吃武松奈何得没了些气力。武松把左手紧紧地揪住顶花皮,偷出右手来,提起铁锤般大小拳头,尽平生之力只顾打。打到五七十拳,那大虫眼里,口里,鼻子里,耳朵里,都迸出鲜血来,更动弹不得,只剩口里兀自气喘。

材料二:

①李逵见了,一身肉发抖;趁着那血迹寻将去,寻到一处大洞口,只见两个小虎儿在那里 一条人腿。李逵把不住抖,道:“我从梁山泊归来,特为老娘来取他。千辛万苦,背到这里,倒把来与你了!那鸟大虫拖着这条人腿,不是我娘的是谁的?”心头火起便不抖,赤黄须早竖起来,将手中朴刀挺起,来搠那两个小虎。这小大虫被搠得慌,也张牙舞爪,钻向前来;被李逵手起,先搠死了一个,那一个望洞里便钻了入去。李逵赶到洞里,也搠死了。李逵却钻入那大虫洞内,伏在里面,张外面时,只见那母大虫张牙舞爪望窝里来。李逵道:“正是你这孽畜吃了我娘!”

②放下朴刀,胯边掣出腰刀。那母大虫到洞口,先把尾去窝里一( ),便把后半截身躯坐将入去。

③李逵在窝里看得仔细,把刀朝母大虫尾底下,尽平生气力,舍命一戮,正中那母大虫粪门。李逵使得力重,和那刀靶也直送入肚里去了。那母大虫吼了一声,就洞口,带着刀,跳过涧边去了。李逵拿了朴刀,就洞里赶将出来。那老虎负疼,直( )下山石下去了。李逵恰待要赶,只见就树边卷起一阵狂风,吹得败叶树木如雨一般打将下来。自古道:“云生从龙,风生从虎。”那一阵风起处,星月光辉之下,大吼了一声,忽地跳出一只吊睛白额虎来。那大虫望李逵势猛一( )。那李逵不慌不忙,趁着那大虫势力,手起一刀,正中那大虫颔下。那大虫不曾再掀再剪:一者护那疼痛,二者伤着他那气管。那大虫退不够五七步,只听得响一声,如倒半壁山,登时间死在岩下。那李逵一时间杀了子母四虎,还又到虎窝边,将着刀复看了一遍,只恐还有大虫,已无有踪迹。

材料三:

①弟兄两个都吏浑铁点钢叉,有一身惊人的武艺。当州里的猎户们都让他第一。那解珍一个绰号唤做两头蛇。这解宝绰号叫做双尾蝎。那兄弟两个当官受了甘限文书,回到家中,整顿窝弓药箭,弩子铛叉,穿了豹皮裤,虎皮套体,拿了钢叉;两个迳奔登州山上,下了窝弓,去树上等了一日,不济事了,收拾窝弓下去;次日,又带了干粮,再上山伺候。看看天晚,兄弟两个把窝弓下了,爬上树去,直等到五更,又没动静。两个移了窝弓,来西山边下了,坐到天明,又等不着。两个心焦,说道:“限三日内要纳大虫,迟时须用受责,是怎地好!”两个到第三日夜,伏至四更时分,不觉身体困倦,两个背靠着且睡,未曾合眼,忽听得窝弓发响。两个跳将起来,拿了钢叉,四下里看时,只见一个大虫中了药箭,在那地上滚。两个捻着钢叉向前来。

②那大虫见了人来,带着箭便走。两个追将向前去,不到半山里时,药力透来,那大虫当不住,吼了一声,骨碌碌滚将下山去了。解宝道:“好了!我认得这山是毛太公庄后园里,我和你下去他家取讨大虫。”

材料四:

《水浒》人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明,作者绝不下一按语。以林冲、鲁达、杨志三人为例,这三个人物出场的当儿,都是在别人事件的中间骤然出现的;鲁达的出场在史进寻找王教头的事件中,林冲的出场在鲁达演习武艺的时候,而杨志的出场则在林冲觅取投名状的当儿。这三个人物出场之时,除了简短的容貌描写而外,别无一言介绍他们的身世,自然更无一言叙述他们的品性了;所有他们的身世和品性都是在他们的后来的行动中逐渐点明,直到他们的主要故事完了的时候,我们这才全部认清了他们的身世和性格。这就好比一人远远而来,最初我们只看到他穿的是长衣或短褂,然后又看清了他是肥是瘦,然后又看清了他是方脸或圆脸,最后,这才看清了他的眉目乃至音容笑貌:这时候,我们算把他全部看清了。《水浒》写人物,用的就是这样的由远渐近的方法,故能引人入胜,非常生动。

(茅盾《谈<水浒>的人物和结构》)

1.在文中括号内依次填入词语,最恰当的一项是( )

A.扑 搭 抢 剪 B.搭 剪 抢 扑

C.剪 扑 搭 抢 D.抢 剪 扑 搭

2.前三则材料是《水浒传》中与打虎有关的情节,请各用一句话概括其内容。

3.金圣叹曾评价材料一中的画线句说:“我当此时,便没虎来也要大哭。”请说说你对画线句的理解。

4.前三则材料中的人物打杀老虎后的结局不同,武松因打虎名扬天下,做了都头。请结合原著说说后两则材料中人物在杀虎后遭遇了什么。

5.材料四运用了什么论证方法?有何作用?

6.回忆《水浒》原著,如果要了解林冲、杨志、武松和李逵是怎样出场的,应分别阅读以下的哪些回目内容?

第三回 史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西

第七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂

第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀

第二十三回 横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎

第二十九回 施恩重霸孟州道 武松醉打蒋门神

第三十七回 没遮拦追赶及时雨 船火儿夜闹浔阳江

第三十八回 及时雨会神行太保 黑旋风斗浪里白跳

试卷第10页,共10页

试卷第1页,共10页

参考答案:

1.B 2.景阳冈武松打虎;李逵沂岭杀四虎;登州山上解珍解宝药箭杀虎。 3.画线句运用了景物描写,交代了当时日薄西山的环境,渲染了紧张、恐怖的气氛,令人毛骨悚然,为下文打虎做铺垫。 4.李逵在杀虎后,在曹太公庄上饮酒时被李鬼的妻子认出,被灌醉后被公差捉拿。解珍解宝兄弟到毛太公家讨要老虎时,遭陷害投入监牢。 5.运用了举例论证和比喻论证的论证方法。以林冲、鱼达、杨志三人为例,具体有力地论证了《水浒》人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明作者绝不下一按语的观点,同时把这种方法比作由远渐近地看清一个人,通俗易懂地阐述了这种手法的表达效果。 6.第七回、第十二回、第二十三回、第三十八回。

【解析】1.本题考查选词填空。作答此题,可以根据词语搭配和语境判断。

空一:根据第③段下文“在武松面前,武松将半截棒丢在一边,两只手就势把大虫顶花皮胳嗒地揪住”判断应用动词“搭”;

空二:根据上文第②段“那母大虫到洞口,先把尾去窝里”可知,这是写老虎进窝之前尾巴的动作,“剪”形容老虎尾巴的动作,甩、抽等意思。故应用动词“剪”;

空三:根据上文可知,老虎受伤负疼,快速跑下山去了。“抢”有赶快、赶紧的意思。故应用动词“抢”;

空四:这里写老虎的连续动作,先是“跳出”,然后是向李逵猛扑,故应用动词“扑”。

综合分析,故选B。

2.本题考查概括情节。

材料一:景阳冈武松打虎情节内容:武松回家探望兄长,途经景阳冈,至酒家沽饮十八碗,醉后欲行赶路。酒家告以冈上有虎伤人,劝其勿行。武松不信,在冈上果遇一条吊睛白额大虫。武松奋起平生之力以双拳将虎打死,为当地老百姓除去一大害。材料一便是武松不信酒家劝告,上了景阳冈遇到猛虎,打死猛虎的过程。文段中人物为武松,“大虫”即老虎,武松与老虎经过一番搏斗终于打死了老虎。故情节为:景阳冈武松打虎;

材料二:李逵沂岭杀四虎:李逵上梁山后,思母心切,为了让母亲享福,特地回家去接老母亲上梁山。李逵背着双目失明的老母亲奔梁山而去,途中路过沂岭时,李逵放下母亲去接水。回来后,发现老母被老虎所吃。李逵气愤之下杀了一窝四只老虎。文段是李逵接水回来发现母亲遇害,趁着血迹寻去,杀死了子母四虎。故情节为:李逵沂岭杀四虎;

材料三:登州山上解珍解宝药箭杀虎:登州知府听闻城外山上有猛虎出没,便拘集全州猎户,委以杖限文书,责令三天内捉住老虎。解珍兄弟在山上埋下窝弓药箭,苦守三天两夜,终于在最后一日的五更时分捕中老虎。老虎中了药箭后带箭逃走,竟然滚落山下,落到地主毛太公家的后园之中。毛太公便让儿子毛仲义将老虎解送州府,以邀功请赏。文段人物为解珍、解宝,“只见一个大虫中了药箭,在那地上滚。两个捻着钢叉向前来”,文段详细描述了他们用药箭捕虎的过程。故情节为:登州山上解珍解宝药箭杀虎。

3.本题考查句子作用。句子描写了太阳落山,属于景物描写,可以结合景物描写的作用进行分析。

“这日色……渐渐地坠下去了”交代了时间,太阳即将落山;结合上文,武松不听酒家劝告,喝完酒后执意要上景阳冈,看到榜文后知道真的虎,而此时太阳即将落山,他要独自走过山冈,渲染了紧张、恐怖的气氛;结合下文“说时迟,那时快;武松见大虫扑来”分析,为下文老虎的出现做铺垫。

4.本题考查名著具体内容。

李逵:李逵在杀虎后遇到一些猎户。李逵因为是当时的通缉犯,不敢到县衙领赏,猎户们领李逵到了曹太公家中,李逵也成了全县最火的人。李鬼的老婆也来看打虎英雄,没想到看到的正是自己的仇人。李鬼妻告诉曹太公真相,于是李逵被曹太公灌醉,由打虎英雄转眼间成了阶下囚。

解珍解宝兄弟:两兄弟用药箭射杀虎,老虎滚进毛太公后园,他们去讨要,不想恶霸地主毛太公一家为了贪功,让其儿子毛仲义令解差抓了他们兄弟二人,并诬陷他们,下在死囚牢。

5.本题考查论证方法的判断及作用的分析。

根据“以林冲、鲁达、杨志三人为例”判断为举例论证,“这就好比一人远远而来,最初我们只看到他穿的是长衣或短褂,然后又看清了他是肥是瘦……”,把这种方法比作“由远渐近地看清一个人”,运用比喻论证;结合本段观点“人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明,作者绝不下一按语”分析作用。运用举例论证、比喻论证的方法,具体有力地论证了《水浒》“人物描写的一个特点便是关于人物的一切都由人物本身的行动去说明作者绝不下一按语”的观点,将这种手法的表达效果阐述得通俗易懂。

6.本题考查名著人物与回目内容。可以根据回目中出现的人物名称初步确定,再通过了解具体内容判断。

第三回 史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西。讲述九纹龙史进和少华山上的三个庄主,因一庄客出卖,火烧山庄,半夜突围从华阴县的官兵手中逃脱,然后去找自己的师傅,途经大名府,遇见鲁达,一起吃酒时碰见卖唱父女哭泣,鲁达询问原因,后被当地一霸镇关西的恶性激怒,而后第二天送走父女后,为民除害,三拳打死镇关西。讲的是史进和鲁达的出场。

第七回 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂。众泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳,众泼皮惊服。智深还席,为众泼皮使禅杖,林冲看见喝彩,两人结为兄弟。高太尉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内,虽然恼怒,但忍了。智深来助,林冲忍让。陆谦、富安见高太尉,定下陷害林冲的计策。林冲误入白虎堂中计被擒。讲的是林冲的出场。

第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀。林冲被发配沧州牢城后,凭借柴进的书信,被分到看守草料场的工作。他在草料场看守时,又遭到陆谦、富安(高衙内亲信)放火暗算。林冲终于爆发,提枪戳死三人,冒着风雪连夜投奔梁山泊。杨志到东京后,通过门路见到了太尉高俅,却被高俅赶出。他盘缠用尽,只得到天汉桥街市上变卖祖传宝刀,却又遇泼皮牛二寻衅滋事。怒杀牛二,而后到开封府衙自首,被打入死囚牢。讲的是杨志的出场。

第二十三回 横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎。知县差朱仝,雷横捉拿宋江。宋江藏于家中,朱仝有意放走。 宋江与兄弟宋清到柴进庄上躲避,撞见正发疟疾烤火的武二郎,武松正要在病好后去拜访他。武松被宋江惊出一身汗,疟疾好了。武松要回到到清河县探望哥哥,宋江兄弟两个专程相送,与武松结束兄弟。 武松到阳谷县地面。在景阳冈打死猛虎。讲的是武松的出场。

第二十九回 施恩重霸孟州道 武松醉打蒋门神。武松发配至孟州牢营,管营施忠之子施恩,对武松礼遇有加。施恩告诉武松与蒋门神争夺快活林失利一事,武松要立即为施恩报仇,并与施恩结为兄弟。施恩之酒店被恶霸蒋门神霸占,武松闻之大怒,喝了许多酒,来到快活林,在“河阳风月”酒肆将蒋门神夫人丢进酒缸。给蒋门神使了个玉环步,鸳鸯脚,打得蒋门神告饶,夺回酒店。

第三十七回 没遮拦追赶及时雨 船火儿夜闹浔阳江。宋江犯罪刺配江州,和两个公差路经揭阳镇,看到一个名叫病大虫薛永的大汉在使枪棒卖药,宋江给了他一些钱,不料却跳出一个人要打宋江。薛永打倒那人,救走宋江,宋江才知道自己得罪了揭阳镇一霸小遮拦穆春。两兄弟得知到要害的人是宋江,慌忙赔礼道歉,临走时张横让宋江给弟弟浪里白条张顺。宋江到了牢城,到处花钱打点,没有吃苦,反而得了一个好差事。

第三十八回 及时雨会神行太保 黑旋风斗浪里白跳。戴宗向宋江索取常例银,宋江不给,取出吴用书信,与戴宗相认。宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭,宋江热情招呼李逵吃肉喝酒,李逵因放走活鱼,被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横书信,喝住张顺,救了李逵。讲的是李逵的出场。

故人物出场与回目的对应为:林冲——第七回,杨志——第十二回,武松——第二十三回,李逵——第三十八回。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)