人教版小学数学四年级上册表格式教学设计 7 .3 条形统计图 三

文档属性

| 名称 | 人教版小学数学四年级上册表格式教学设计 7 .3 条形统计图 三 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 210.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 10:07:46 | ||

图片预览

文档简介

人教版小学数学四年级上册教学设计 7 3 条形统计图 三

课题 条形统计图(三) 单元 第七单元 学科 数学 年级 四年级上册

教材分析 例3教学“以一当五”的条形统计图。通过呈现某路口过往车辆的数量,让学生感受数学与生活的密切联系;通过小精灵提出的问题,引导学生思考:根据机动车的数据特点,本条形图应当以一当几?由此凸显引入“以一当五”条形图的必要性;最后,通过回答3个问题,一方面加深学生对“以一当五”条形图的认识,另一方面让学生逐步体会到在条形图中,1格是表示1个单位还是2个、5个、0个,甚至更多单位,都应根据统计数据的具体情况而定。

学情分析 学生在上节课已经认识了“以一当一” 和“以一当二”的条形统计图,本节课在上节课的基础上又有所提升,主要的问题在于根据数据的特点确定一个代表多少的问题,这是本节课的重点,也是难点。

教学目标 1.进一步认识条形统计图,明确用1格代表多个单位的表现形式。 2.体会动态统计数据的收集、整理和分析的过程,提高分析问题和解决问题的能力,发展数据分析观念。 3.体会统计的意义,感受数学的应用价值,提高数学应用意识。

核心素养 经历简单的收集、整理、描述和分析数据的过程,认识条形统计图;能解释统计结 果,根据结果作出简单的判断和预测,并能进行交流。

重点 理解1格代表5个单位,并能完成用1格代表5个单位的条形统计图的制作。

难点 碰到要表示的数量不能用整格表示时,会 用不足一格来表示。

教学方法 合作探究式

教学准备 教师准备:课件 学生准备:学习任务单

教学过程

教学环节 师生双边活动 设计意图

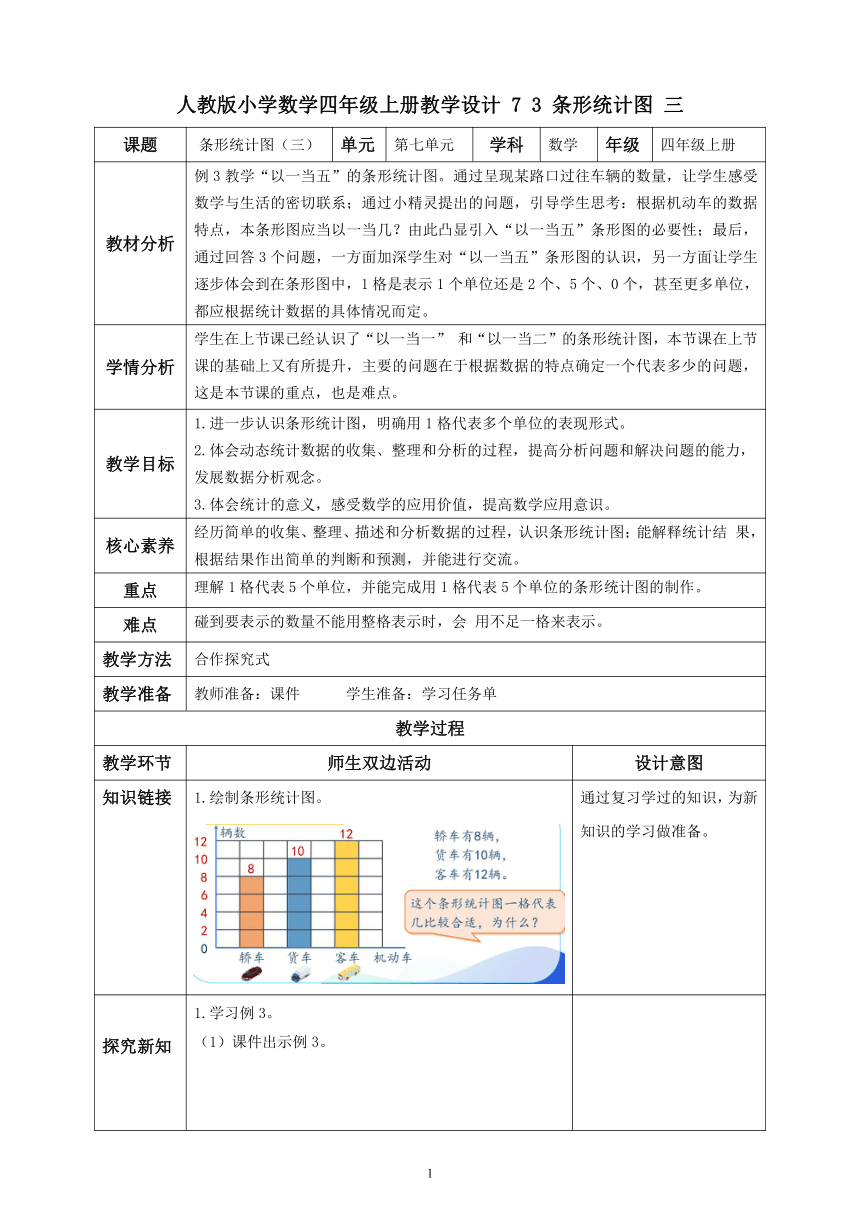

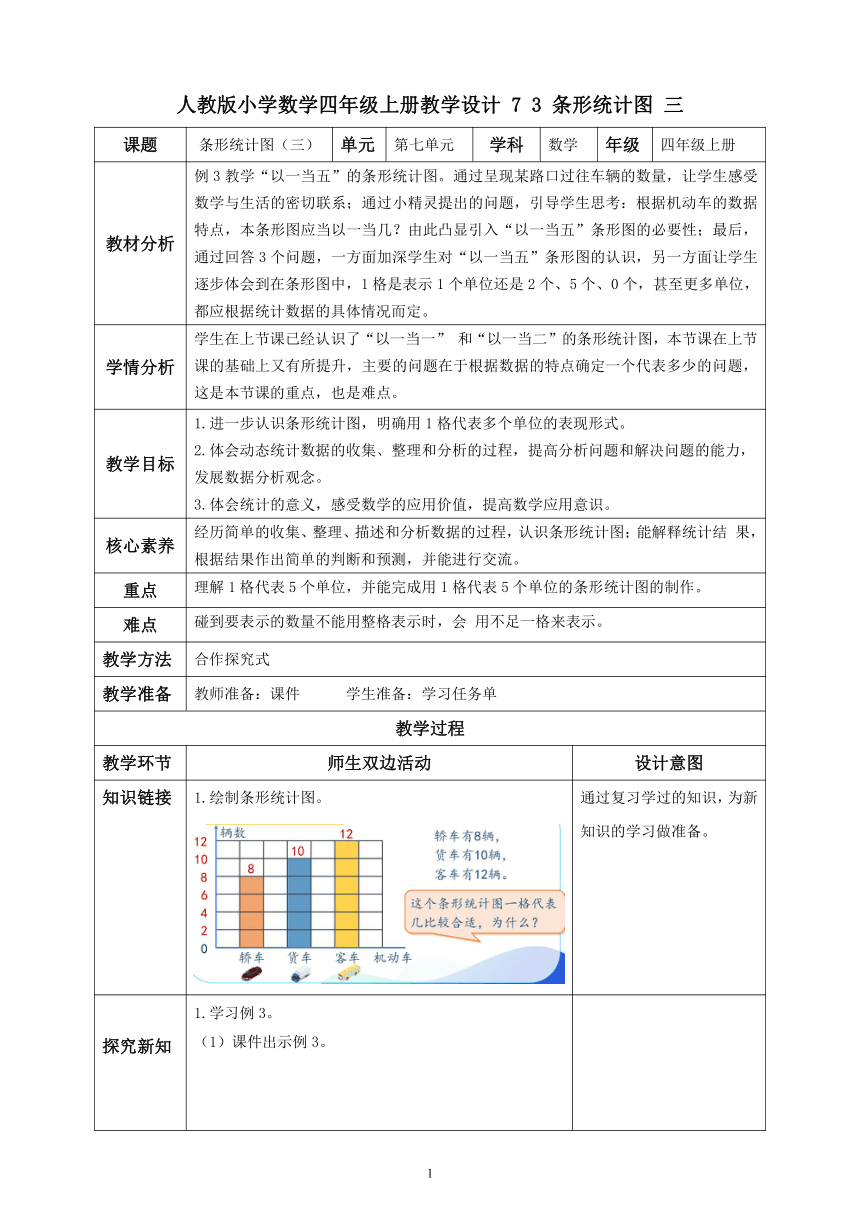

知识链接 1.绘制条形统计图。 通过复习学过的知识,为新知识的学习做准备。

探究新知 1.学习例3。 (1)课件出示例3。 (2)引导学生明确探究内容和要求 教师:大家把表格中的数据用条形统计图表示出来。 学生独立完成,教师全班巡视、指导。 课堂预设:学生用1格表示2辆车的统计图表示,发现格子不够用的情况。 教师:有没有解决这个问题的办法呢? 学生小组讨论,教师巡视指导。 课堂预设:用1格代表5辆车来绘制条形统计图。 教师:为什么要用1格代表5辆车呢? 课堂预设:学生1:从统计表中的数据可以看出,50,30,25,10这些数据较大,如果用1格代表1辆车或2辆车,要画很多格,既不方便,也不美观。 学生2:这些数据除以5得到的商都是整数,且没有余数,所以可以用1格代表5辆车来画条形统计图。 学生绘制“1格代表5个单位”的条形统计图,并上台展示。 (3)归纳总结 教师:1格代表几是根据题目中数据的大小来决定的。如果统计结果是下面这样,每格代表几辆车合适? (课件出示) 课堂预设:学习了“1格代表2个单位”“1格代表5个单位”的条形统计图之后,学生发现这道题用“1格代表10辆车”来绘制条形统计图比较合适。 教师:1格代表几个单位,要根据题目中的数据来确定。统计数据较大时,就用1格代表较大的单位;统计数据较小时,就用1格代表较小的单位。(板书) (4)分析统计图 教师:观察条形统计图,你能得到哪些信息 课堂预设:学生能从统计图中得出不同的信息。根据统计图可以知道20分钟内通过的轿车数量最多,通过的卡车数量最少…… 课堂小结:

教师:同学们,通过这节课的学习,我们知道了当统计数据较大 时,可以用“1格代表多个单位”,这样在绘制条形统计图时可以做到既简便又美观。(板书) 当统计的数据较大时,可以用1格代表多个单位,这样绘图、读图都比较简便。 经历搜集数据、整理数据、分析数据的统计过程,发展学生的统计观念,感受数学的科学价值,提高科学素养。

课堂检测 1.教材第99页“做一做”第1题. 2.教材第103页“练习十九”第6题. 3.拓展练习. 在练习阶段,通过有层次的练习,重视思维训练和思考方法的有机渗透,激发学生学习的潜能。

总结评价 1. 这节课你学会了什么?你是怎么学会的? 2. 课堂知识点总结: 3. 自我课堂评价。 通过学生的汇报交流,总结本课所学内容,锻炼学生的总结能力和语言表达能力。对学生进行全方位的考查,提升学生的综合素质。

板书设计

课后作业 1. 补充《导学案》中未完成部分。2. 完成《分层作业》中对应练习。

课后反思 亮点:本节课创设生活情境,引出课题。既激发学生的学习兴趣,又使学生感受到生活中处处有数学。注重学生的独立思考和小组交流相互结合,使学生的思维得到进一步发展。 不足之处:在讲解算理时,学生说的少一些,不能让所有学生真正理解算理。 课堂教学建议:在教学时,要让更多的学生表达自己的思路和对算理的理解,从而在让所有学生完成理解算理的基础上再计算,也能提高计算的正确率。

\

课题 条形统计图(三) 单元 第七单元 学科 数学 年级 四年级上册

教材分析 例3教学“以一当五”的条形统计图。通过呈现某路口过往车辆的数量,让学生感受数学与生活的密切联系;通过小精灵提出的问题,引导学生思考:根据机动车的数据特点,本条形图应当以一当几?由此凸显引入“以一当五”条形图的必要性;最后,通过回答3个问题,一方面加深学生对“以一当五”条形图的认识,另一方面让学生逐步体会到在条形图中,1格是表示1个单位还是2个、5个、0个,甚至更多单位,都应根据统计数据的具体情况而定。

学情分析 学生在上节课已经认识了“以一当一” 和“以一当二”的条形统计图,本节课在上节课的基础上又有所提升,主要的问题在于根据数据的特点确定一个代表多少的问题,这是本节课的重点,也是难点。

教学目标 1.进一步认识条形统计图,明确用1格代表多个单位的表现形式。 2.体会动态统计数据的收集、整理和分析的过程,提高分析问题和解决问题的能力,发展数据分析观念。 3.体会统计的意义,感受数学的应用价值,提高数学应用意识。

核心素养 经历简单的收集、整理、描述和分析数据的过程,认识条形统计图;能解释统计结 果,根据结果作出简单的判断和预测,并能进行交流。

重点 理解1格代表5个单位,并能完成用1格代表5个单位的条形统计图的制作。

难点 碰到要表示的数量不能用整格表示时,会 用不足一格来表示。

教学方法 合作探究式

教学准备 教师准备:课件 学生准备:学习任务单

教学过程

教学环节 师生双边活动 设计意图

知识链接 1.绘制条形统计图。 通过复习学过的知识,为新知识的学习做准备。

探究新知 1.学习例3。 (1)课件出示例3。 (2)引导学生明确探究内容和要求 教师:大家把表格中的数据用条形统计图表示出来。 学生独立完成,教师全班巡视、指导。 课堂预设:学生用1格表示2辆车的统计图表示,发现格子不够用的情况。 教师:有没有解决这个问题的办法呢? 学生小组讨论,教师巡视指导。 课堂预设:用1格代表5辆车来绘制条形统计图。 教师:为什么要用1格代表5辆车呢? 课堂预设:学生1:从统计表中的数据可以看出,50,30,25,10这些数据较大,如果用1格代表1辆车或2辆车,要画很多格,既不方便,也不美观。 学生2:这些数据除以5得到的商都是整数,且没有余数,所以可以用1格代表5辆车来画条形统计图。 学生绘制“1格代表5个单位”的条形统计图,并上台展示。 (3)归纳总结 教师:1格代表几是根据题目中数据的大小来决定的。如果统计结果是下面这样,每格代表几辆车合适? (课件出示) 课堂预设:学习了“1格代表2个单位”“1格代表5个单位”的条形统计图之后,学生发现这道题用“1格代表10辆车”来绘制条形统计图比较合适。 教师:1格代表几个单位,要根据题目中的数据来确定。统计数据较大时,就用1格代表较大的单位;统计数据较小时,就用1格代表较小的单位。(板书) (4)分析统计图 教师:观察条形统计图,你能得到哪些信息 课堂预设:学生能从统计图中得出不同的信息。根据统计图可以知道20分钟内通过的轿车数量最多,通过的卡车数量最少…… 课堂小结:

教师:同学们,通过这节课的学习,我们知道了当统计数据较大 时,可以用“1格代表多个单位”,这样在绘制条形统计图时可以做到既简便又美观。(板书) 当统计的数据较大时,可以用1格代表多个单位,这样绘图、读图都比较简便。 经历搜集数据、整理数据、分析数据的统计过程,发展学生的统计观念,感受数学的科学价值,提高科学素养。

课堂检测 1.教材第99页“做一做”第1题. 2.教材第103页“练习十九”第6题. 3.拓展练习. 在练习阶段,通过有层次的练习,重视思维训练和思考方法的有机渗透,激发学生学习的潜能。

总结评价 1. 这节课你学会了什么?你是怎么学会的? 2. 课堂知识点总结: 3. 自我课堂评价。 通过学生的汇报交流,总结本课所学内容,锻炼学生的总结能力和语言表达能力。对学生进行全方位的考查,提升学生的综合素质。

板书设计

课后作业 1. 补充《导学案》中未完成部分。2. 完成《分层作业》中对应练习。

课后反思 亮点:本节课创设生活情境,引出课题。既激发学生的学习兴趣,又使学生感受到生活中处处有数学。注重学生的独立思考和小组交流相互结合,使学生的思维得到进一步发展。 不足之处:在讲解算理时,学生说的少一些,不能让所有学生真正理解算理。 课堂教学建议:在教学时,要让更多的学生表达自己的思路和对算理的理解,从而在让所有学生完成理解算理的基础上再计算,也能提高计算的正确率。

\