5.3《人皆有不忍人之心》课件(共29张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》课件(共29张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 17:35:57 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

1.战国中期

2.儒家学派代表人物之一

3.与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物

4.宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想

5.被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”

猜一猜:他是谁?

新高考 高二语文选必上之

人皆有不忍人之心

学习目标

1.掌握文中重要的文言词语和特殊句式。

2.品味《孟子》善用比喻、对比的论证风格。

3.探究孟子在文中的一些论断的合理性,思考先秦儒家的思想智慧对塑造中华民族精神的作用及启示。

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“忍”,狠心、残忍。

“不忍”,怜悯。

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

板块一:标题解读

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

链接:《孟子》

时代背景

孟子生活的时代:大争之世

世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。 (《孟子 滕文公下》)

王者之不作,未有疏于此时者也;民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。 (《孟子 公孙丑上》)

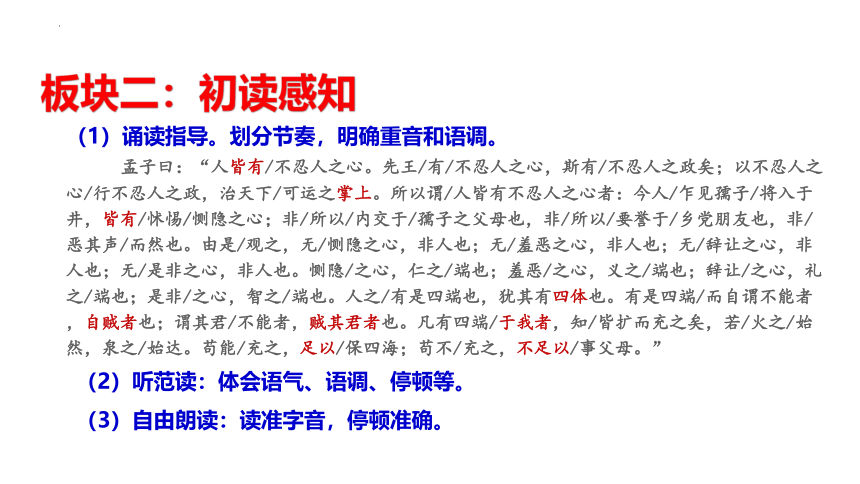

板块二:初读感知

(1)诵读指导。划分节奏,明确重音和语调。

孟子曰:“人皆有/不忍人之心。先王/有/不忍人之心,斯有/不忍人之政矣;以不忍人之心/行不忍人之政,治天下/可运之掌上。所以谓/人皆有不忍人之心者:今人/乍见孺子/将入于井,皆有/怵惕/恻隐之心;非/所以/内交于/孺子之父母也,非/所以/要誉于/乡党朋友也,非/恶其声/而然也。由是/观之,无/恻隐之心,非人也;无/羞恶之心,非人也;无/辞让之心,非人也;无/是非之心,非人也。恻隐/之心,仁之/端也;羞恶/之心,义之/端也;辞让/之心,礼之/端也;是非/之心,智之/端也。人之/有是四端也,犹其有四体也。有是四端/而自谓不能者,自贼者也;谓其君/不能者,贼其君者也。凡有四端/于我者,知/皆扩而充之矣,若/火之/始然,泉之/始达。苟能/充之,足以/保四海;苟不/充之,不足以/事父母。”

(2)听范读:体会语气、语调、停顿等。

(3)自由朗读:读准字音,停顿准确。

板块三:疏通文意

任务一:小组合作自学,结合注释,利用工具书,质疑释疑,解读文本大意。

小组:全班分为两个大组,A1A2A3A4/A5A6A7A8A9。各小组在组长带领下,认真研读。

任务: A1A2A3A4组《导学案》:研讨第 1 段, A5A6A7A8A9组《导学案》:研讨第 2 段。

要求:(1)所有小组成员在组长带领下合作学习,用时6分钟。注意:随文标注解释重点词、句式。(2)对难以理解的词句重点标注,可以存疑。(3)推举好代表,代表要积极准备讲解。

成果展 示

【友情提示】

(1)推举代表讲解时可以将相关段切分为若干小句,按切分小句依次讲解。

(2)讲解时首先要点出并解释该切分句中的关键字词以及含有的特殊句式,然后再翻译该句。

(3)同一大组,或小组同组成员,或其他组成员,在代表讲解后,可以补充、互助、质疑释疑。

要求:按大组逐段讲解,每段讲解后全体同学识记重点词句,并完成“导学案”矫正。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

不忍人之心:怜悯心,同情心。

斯:则,就。

《齐桓晋文之事》“不忍其觳觫,若无罪而就死地”

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

说每个人都有怜悯体恤别人的心情的原因是,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊奇同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。

所以:…的原因。 今:表假设,如果。

乍:突然、忽然。 怵惕:惊骇,恐惧。

侧隐:哀痛,怜悯。

内交:内交即结交,内同“纳”。

要誉:博取名誉。 然:这样。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。

羞恶:对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

辞让:谦逊推让。

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

端:萌芽,发端。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是伤害君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

四体:四肢。 贼:伤害。

然:同“燃”。达:流通,指泉水涌出。保:安定。

任务一:分小组探究:

(1)孟子认为“不忍人之心”是人所固有的善性,他是怎样来证明的?

(2)孟子认为“人皆有不忍人之心”,孟子的这一观点包括哪些内容

板块四:文本探究

(3)在孟子看来,不忍人之心”是人所固有的,那么治国施行仁政也是天经地义的。文中哪一句体现了这一主张

(4)孟子论述“人皆有不忍人之心”时,采用了哪些论证方法

(1)孟子认为“不忍人之心”是人所固有的善性,他是怎样来证明的?

(2)孟子认为“人皆有不忍人之心”,孟子的这一观点包括哪些内容

展学:以小组为单位展示学习成果。生生互助互补,发言不要求面面俱到,能说一个或一个的某一方面即可。

孟子的“人皆有不忍人之心”的观点包含“恻隐之心”“羞恶之心”

“辞让之心”“是非之心”等四个方面,简称为“四心”。

孟子先用孺子将人于井的例子证明,接着又用“人之有是四端也,犹其有四体也”这一形象的比喻来说明。

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心 不忍人之政

四心

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

行 仁 政

四端(扩充)

展学:以小组为单位展示学习成果。生生互助互补,发言不要求面面俱到,能说一个或一个的某一方面即可。

(3)在孟子看来,不忍人之心”是人所固有的,那么治国施行仁政也是天经地义的。文中哪一句体现了这一主张

(4)孟子论述“人皆有不忍人之心”时,采用了哪些论证方法

以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”“若火之始然,泉之始达”

对比论证:【正】人皆有不忍人之心/【反】无恻隐之心,非人也

【正】足以保四海/【反】不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

板块五: 我来综述

孟子先举“今人乍见孺子将入于井”的反应,证明“人皆有不忍人之心”,由此论断人人都有“四端”,再进一步论述“四端”要靠教化修养,说明后天努力的重要作用。

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也 B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达 D.苟不充之,不足以事父母

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

D

板块六: 即时检测

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也 B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立 D.治天下可运之掌上

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

A

3、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心 (2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

文 本 探 究

4.我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?孟子思想在现实生活中有何意义?

【参考示例】如何看待:(1)孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子把“仁义礼智”这些社会性质的道德观念说成是人的天性里所固有的,与生俱来的,是主观唯心主义的。

(2)孟子也不是完全否认后天培养的作用。他认为“不忍人之心”包含“四心”,而这“四心”只是“仁义礼智” 这四种道德范畴的发端,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。

现实意义: 孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

板块七: 作业布置

整理笔记,本文论证方法及解析。

重要的文言知识(实词、一词多义、特殊句式等)

预做:导学案006-1

(1)阅读《<老子>四章》导学案,了解作者和背景。

(2)至少读课文2遍,随文注音,完成导学案相关内容。

以下为备用资料

1.孟子“性善论”的论证过程

①人都有“不忍人之心”;

→②之所以有“不忍人之心”是因为人天性中先验存在的“仁义礼智”;

→③人只有遵照“仁义礼智”这些本性中存在的品质,才能做到儒家所推崇的“尽心”、“知性”、“知天”;

→④人性本善。

2.论证的语言特点

①比喻说理,生动形象。(孺子入井、“四端”与“四体”)进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

②排偶句式,气势磅礴。大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

譬喻对比辞从容,刚柔相济心悦服。

从前孟子小的时候,父亲早早地死去了,母亲没有改嫁。孟子的母亲对孟子的教育很是重视,希望有一天孟子能成才为贤。

一开始,他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:“不行!我不能让我的孩子住在这里了!”

孟子的妈妈就带着孟子搬到市集,到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意吆喝的样子。孟子的妈妈说:“这个地方也不适合我的孩子居住!”

孟子的妈妈又带着孟子去靠近杀猪宰羊的地方去住。孟子便学起了买卖屠宰猪羊的事。孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:“这个地方依然不适合我的孩子居住!”

于是,他们又搬家了。这一次,他们搬到了学校附近。每月夏历初一这个时候,官员到文庙,行礼跪拜,互相礼貌相待,孟子见了一一都学习记住。孟子的妈妈很满意地点着头说:“这才是我儿子应该住的地方呀!”

1.战国中期

2.儒家学派代表人物之一

3.与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物

4.宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想

5.被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”

猜一猜:他是谁?

新高考 高二语文选必上之

人皆有不忍人之心

学习目标

1.掌握文中重要的文言词语和特殊句式。

2.品味《孟子》善用比喻、对比的论证风格。

3.探究孟子在文中的一些论断的合理性,思考先秦儒家的思想智慧对塑造中华民族精神的作用及启示。

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“忍”,狠心、残忍。

“不忍”,怜悯。

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

板块一:标题解读

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

链接:《孟子》

时代背景

孟子生活的时代:大争之世

世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。 (《孟子 滕文公下》)

王者之不作,未有疏于此时者也;民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。 (《孟子 公孙丑上》)

板块二:初读感知

(1)诵读指导。划分节奏,明确重音和语调。

孟子曰:“人皆有/不忍人之心。先王/有/不忍人之心,斯有/不忍人之政矣;以不忍人之心/行不忍人之政,治天下/可运之掌上。所以谓/人皆有不忍人之心者:今人/乍见孺子/将入于井,皆有/怵惕/恻隐之心;非/所以/内交于/孺子之父母也,非/所以/要誉于/乡党朋友也,非/恶其声/而然也。由是/观之,无/恻隐之心,非人也;无/羞恶之心,非人也;无/辞让之心,非人也;无/是非之心,非人也。恻隐/之心,仁之/端也;羞恶/之心,义之/端也;辞让/之心,礼之/端也;是非/之心,智之/端也。人之/有是四端也,犹其有四体也。有是四端/而自谓不能者,自贼者也;谓其君/不能者,贼其君者也。凡有四端/于我者,知/皆扩而充之矣,若/火之/始然,泉之/始达。苟能/充之,足以/保四海;苟不/充之,不足以/事父母。”

(2)听范读:体会语气、语调、停顿等。

(3)自由朗读:读准字音,停顿准确。

板块三:疏通文意

任务一:小组合作自学,结合注释,利用工具书,质疑释疑,解读文本大意。

小组:全班分为两个大组,A1A2A3A4/A5A6A7A8A9。各小组在组长带领下,认真研读。

任务: A1A2A3A4组《导学案》:研讨第 1 段, A5A6A7A8A9组《导学案》:研讨第 2 段。

要求:(1)所有小组成员在组长带领下合作学习,用时6分钟。注意:随文标注解释重点词、句式。(2)对难以理解的词句重点标注,可以存疑。(3)推举好代表,代表要积极准备讲解。

成果展 示

【友情提示】

(1)推举代表讲解时可以将相关段切分为若干小句,按切分小句依次讲解。

(2)讲解时首先要点出并解释该切分句中的关键字词以及含有的特殊句式,然后再翻译该句。

(3)同一大组,或小组同组成员,或其他组成员,在代表讲解后,可以补充、互助、质疑释疑。

要求:按大组逐段讲解,每段讲解后全体同学识记重点词句,并完成“导学案”矫正。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

不忍人之心:怜悯心,同情心。

斯:则,就。

《齐桓晋文之事》“不忍其觳觫,若无罪而就死地”

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

说每个人都有怜悯体恤别人的心情的原因是,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊奇同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。

所以:…的原因。 今:表假设,如果。

乍:突然、忽然。 怵惕:惊骇,恐惧。

侧隐:哀痛,怜悯。

内交:内交即结交,内同“纳”。

要誉:博取名誉。 然:这样。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。

羞恶:对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

辞让:谦逊推让。

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

端:萌芽,发端。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是伤害君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

四体:四肢。 贼:伤害。

然:同“燃”。达:流通,指泉水涌出。保:安定。

任务一:分小组探究:

(1)孟子认为“不忍人之心”是人所固有的善性,他是怎样来证明的?

(2)孟子认为“人皆有不忍人之心”,孟子的这一观点包括哪些内容

板块四:文本探究

(3)在孟子看来,不忍人之心”是人所固有的,那么治国施行仁政也是天经地义的。文中哪一句体现了这一主张

(4)孟子论述“人皆有不忍人之心”时,采用了哪些论证方法

(1)孟子认为“不忍人之心”是人所固有的善性,他是怎样来证明的?

(2)孟子认为“人皆有不忍人之心”,孟子的这一观点包括哪些内容

展学:以小组为单位展示学习成果。生生互助互补,发言不要求面面俱到,能说一个或一个的某一方面即可。

孟子的“人皆有不忍人之心”的观点包含“恻隐之心”“羞恶之心”

“辞让之心”“是非之心”等四个方面,简称为“四心”。

孟子先用孺子将人于井的例子证明,接着又用“人之有是四端也,犹其有四体也”这一形象的比喻来说明。

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心 不忍人之政

四心

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

行 仁 政

四端(扩充)

展学:以小组为单位展示学习成果。生生互助互补,发言不要求面面俱到,能说一个或一个的某一方面即可。

(3)在孟子看来,不忍人之心”是人所固有的,那么治国施行仁政也是天经地义的。文中哪一句体现了这一主张

(4)孟子论述“人皆有不忍人之心”时,采用了哪些论证方法

以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”“若火之始然,泉之始达”

对比论证:【正】人皆有不忍人之心/【反】无恻隐之心,非人也

【正】足以保四海/【反】不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

板块五: 我来综述

孟子先举“今人乍见孺子将入于井”的反应,证明“人皆有不忍人之心”,由此论断人人都有“四端”,再进一步论述“四端”要靠教化修养,说明后天努力的重要作用。

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也 B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达 D.苟不充之,不足以事父母

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

D

板块六: 即时检测

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也 B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立 D.治天下可运之掌上

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

A

3、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心 (2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

文 本 探 究

4.我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?孟子思想在现实生活中有何意义?

【参考示例】如何看待:(1)孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子把“仁义礼智”这些社会性质的道德观念说成是人的天性里所固有的,与生俱来的,是主观唯心主义的。

(2)孟子也不是完全否认后天培养的作用。他认为“不忍人之心”包含“四心”,而这“四心”只是“仁义礼智” 这四种道德范畴的发端,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。

现实意义: 孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

板块七: 作业布置

整理笔记,本文论证方法及解析。

重要的文言知识(实词、一词多义、特殊句式等)

预做:导学案006-1

(1)阅读《<老子>四章》导学案,了解作者和背景。

(2)至少读课文2遍,随文注音,完成导学案相关内容。

以下为备用资料

1.孟子“性善论”的论证过程

①人都有“不忍人之心”;

→②之所以有“不忍人之心”是因为人天性中先验存在的“仁义礼智”;

→③人只有遵照“仁义礼智”这些本性中存在的品质,才能做到儒家所推崇的“尽心”、“知性”、“知天”;

→④人性本善。

2.论证的语言特点

①比喻说理,生动形象。(孺子入井、“四端”与“四体”)进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

②排偶句式,气势磅礴。大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

譬喻对比辞从容,刚柔相济心悦服。

从前孟子小的时候,父亲早早地死去了,母亲没有改嫁。孟子的母亲对孟子的教育很是重视,希望有一天孟子能成才为贤。

一开始,他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:“不行!我不能让我的孩子住在这里了!”

孟子的妈妈就带着孟子搬到市集,到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意吆喝的样子。孟子的妈妈说:“这个地方也不适合我的孩子居住!”

孟子的妈妈又带着孟子去靠近杀猪宰羊的地方去住。孟子便学起了买卖屠宰猪羊的事。孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:“这个地方依然不适合我的孩子居住!”

于是,他们又搬家了。这一次,他们搬到了学校附近。每月夏历初一这个时候,官员到文庙,行礼跪拜,互相礼貌相待,孟子见了一一都学习记住。孟子的妈妈很满意地点着头说:“这才是我儿子应该住的地方呀!”