5.2《大学之道》课件(共61张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》课件(共61张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 17:42:47 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

大学之道

《礼记》

《礼记》

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:“教学相长也。”《兑(yuè)命》曰:“学(xiào)学半”,其此之谓乎。

①本篇课文节选自《礼记·大学》,围绕穷理、正心、修身、治人的根本原则,强调的是“修身为本”。全文提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”,“八目”即“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。

②学习这篇文章时,要结合《大学》中的相关论述,准确理解“三纲”“八目”的具体所指以及其内部关联。结合了解到的历史文化知识,思考先秦儒家的思想智慧对塑造中华民族精神的作用。

学习提示

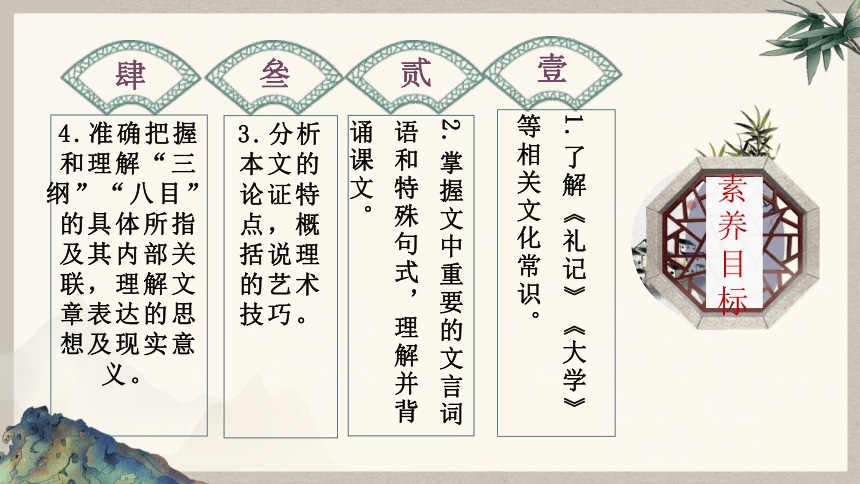

素养目标

贰

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

1.了解《礼记》《大学》等相关文化常识。

壹

叄

肆

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

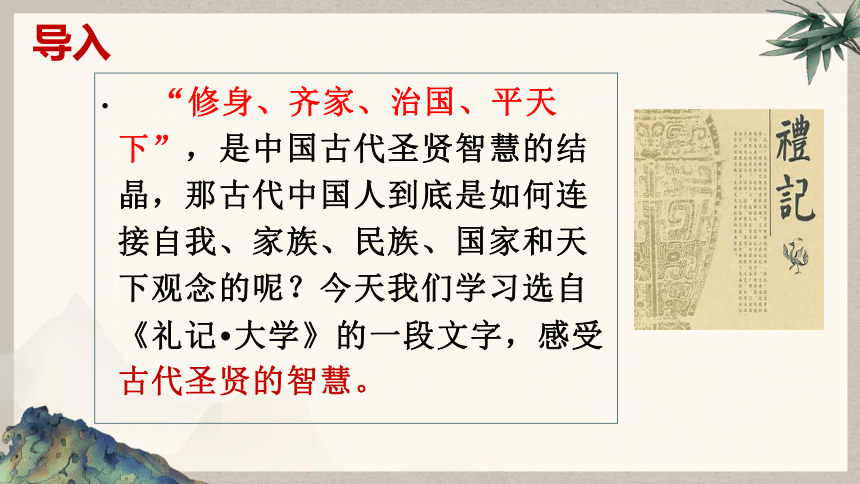

“修身、齐家、治国、平天下”,是中国古代圣贤智慧的结晶,那古代中国人到底是如何连接自我、家族、民族、国家和天下观念的呢?今天我们学习选自《礼记·大学》的一段文字,感受古代圣贤的智慧。

导入

一、了解《礼记》

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

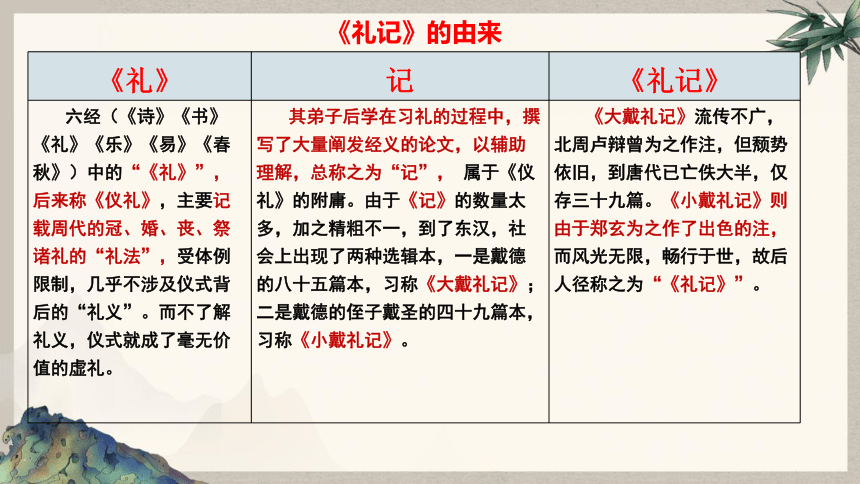

《礼记》的由来

《礼》 记 《礼记》

六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。 其弟子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,以辅助理解,总称之为“记”, 属于《仪礼》的附庸。由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。 《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

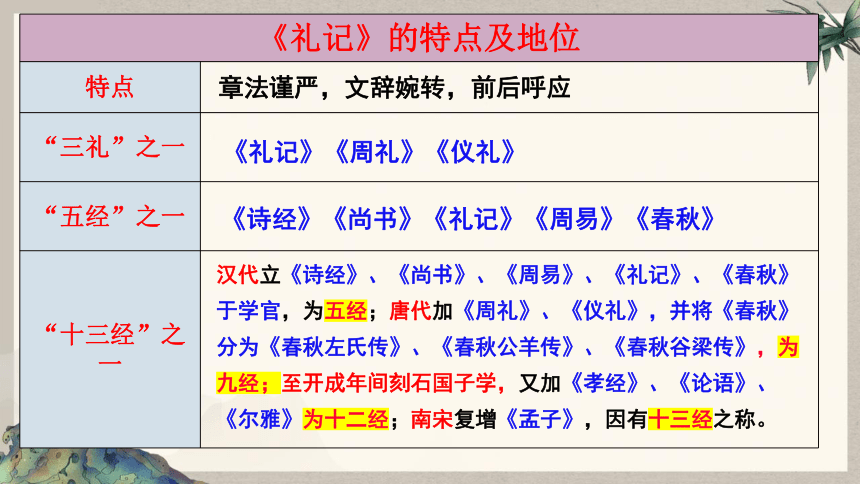

《礼记》的特点及地位

特点

“三礼”之一

“五经”之一

“十三经”之一

《礼记》《周礼》《仪礼》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

章法谨严,文辞婉转,前后呼应

大学:

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作。它与《中庸》本是《礼记》中的两篇文章,唐代韩愈、李翱等把它看作于《孟子》《易经》同样重要的“经书”。

“三纲 “八目”是大学的核心思想。

“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”。

“八目”即“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。

二、了解《大学》

二、了解《大学》

“大学之道”是儒学经典《大学》开篇的第一句:意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

《大学》原本是《礼记》中的一篇。由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针、步骤和方法等,所以中唐以后,逐渐受到儒家学者的重视。

至宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一。

《大学》一文不长,仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。

全篇将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

二、了解《大学》

“大学”含义

大学与小学

道

“大学之道”

“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的治国安邦之道。

古人八岁入小学,学习 “洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

规律和原则

穷理、正心、修身、治人的根本原则

作者简介——戴圣

字次君,后世称其为“小戴”。祖籍梁国甾县(今河南省兰考县、民权县)

,出生于梁国睢阳(今河南商丘睢阳区)。中国西汉时期官员、《礼》学家、经学家、今文经学“小戴学”的开创者。

戴圣先为九江太守,行治多不依法,刺史以其为大儒,故优容之。后何武为刺史,与戴圣有治理冲突。何武查得戴圣罪,戴圣害怕何武检举,于是自己主动辞官。后为博士,参加汉宣帝时石渠会议。又常毁何武于朝廷,后因何武公平判决戴圣子之狱事,戴圣乃惭服。

戴圣辑录古《礼记》47篇,即今之《小戴礼记》。

《礼记》集中国古代礼之大成,是一部比较完备的反映古代礼仪的书籍。戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

历代的封建统治者及儒家子弟都很重视它,列为五经之一,作为科举考试的必考科目,同时还成为维护社会等级的有力工具。

后人研究《礼记》,可通过它来探讨当时的社会和文化,从中了解等级和阶级的构成等等,从而对整个中国古代的历史文化进行探索。

初读感悟

划分节奏,明确重音和语调。

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。 古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

研读

第一段

1.大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

(2)明明德:第一个“明”是动词,彰明、彰显。第二个“明”是形容词,美好。明德:美好的德性。

(3)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(4)止:至,到。

[译文]

大学的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

2.知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。3.物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

(6)本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

(7)道:规律

[译文]

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近事物发展的规律了。

问题探究

思考: 第一段三句话讲了什么内容?起什么作用?分析本段的论证层次。

第一句:开宗明义:提出“三纲领”,即作为引领学习的终极目标——“明德、亲民、止于至善”。

第二句:承接上文,回答“如何达到大学之道”。

第三句:总结上文,阐明事物的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

思考2:“三纲”具体如何解释?

①“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

②“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

③“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

思考2:“三纲”具体如何解释?

【补充】

亲,当作新。 ——程颐

新者,革其旧之谓也。言既自明字“明德”,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。 ——朱熹

自己明明德了,就推己及人,帮助他人也明明德,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

亲民,亲近民众。 ——王阳明

思考:“三纲”之间是怎样的关系?

“三纲”中:

明明德是实践过程,“明明德”侧重于“内圣”;

亲民是核心,“亲民”侧重于“外王”;

止于至善是根本目的,是最终追求。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

思考:为什么先要明确“三纲”这样的目标呢?

①只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

②明确这样的目标,也就是弄清楚了根本,明白了事物的发展次序,也有了引领学习的终极目的。

思考5:怎样实现“三纲”?

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

思考6:第一段主要写了什么内容?

提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。

只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

思考:第一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

第二段

1.古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序,人与人之间的关系和谐,家业繁荣。齐,使……整齐有序。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)正:使动用法,使……端正。

(4)诚:使动,使……真诚。意:心意。

(5)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

[译文]

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚就要先获得知识。

2.致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(1)格物:推究事物的原理。 格:推究。

(2)至于:古:<动>到+<介> 今:<介>表示另提一件事

(3)庶人:普通百姓。

(4)壹是:一律,一概。

(5)本:本源、根本。

[译文]

获得知识在于推究事物的原理。推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分。对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

问题探究

思考1:概括第二段内容及作用。

提出“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,为实现“三纲”指出了具体的方法。

思考2:第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

【补充】

“格物、致知”之认知工夫

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。

——《大学章句》

对于外部世界做到了明辨事物、通晓事理。这是修德立世的基础。

思考3: “八目”之间是什么关系?

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“齐家、治国、平天下”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

思考3: “八目”之间是什么关系?

“格物、致知”为第一步,对应的是知;

“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修;

“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用。

“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐家、治国、平天下”是安人。

思考4:“三纲”“八目”之间的关系是怎样的?

(纲:本意是提网的总绳,比喻事物的主干部分。目:目指网眼,比喻事物的从属部分。)

它们是一个不可分割的整体。

“三纲”是宗旨,是纲领,是“八目”的指导思想。

“八目”是实现“三纲”的具体步骤,是对“三纲”的补充和发挥,是实现“三纲”的具体步骤,目的是实现“三纲” ,是为实现“三纲”而必须经历的八个由浅入深、由低至高的阶段。

思考5:你如何看待本文提到的“大学之道”的。

既有其积极的一面,也有消极的一面。

①积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。

《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

②消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。

在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

思考6:“大学之道”的现实意义。

止于至善

格物致知

诚意正心

修身、齐家

治国、平天下

明明德

亲民

人的全面发展

实践出真知

诚实、求真、良好的初心

自我完善,家庭责任

社会责任,普世价值弘扬

以德治国,立德树人

以民为本

梳理整篇文章的内容

思考:分析本文的论证特点

①论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

②运用排比、顶真的修辞手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

③句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

选择题1.下列选项中,对加点词语的解释全都正确的一项是( )A.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止C.定而后能静,静而后能安 ①静:心不安动 ②安:平安D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

A【解析】B.“止:停止”错误。“止”,译为“达到”。C.“安:平安”错误。“安”,译为“性情安和”。D.“知:知道”错误。“知”,译为“认识”。

选择题

2.下列各项中,对加点词的解释不正确的一项是( )

A.大学之道 道:宗旨、原则

B.知止而后有定 定:志向坚定不移

C.安而后能虑 虑:思虑精详

D.虑而后能得 得:心得、收获

D.“得”,应译作“处事合宜”。

故选D。

选择题

3.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )

A.质胜文则野 文:文章

B.致知在格物 格:推究

C.壹是皆以修身为本 本:根本

D.譬如为山 为:堆积

A【解析】A项,“文”指华美、文采

选择题

4.下列对加点词的解释不正确的一项是( )

A.大学之道 之:结构助词,的

B.在止于至善 在:介词,在于

C.定而后能静 而:连词,表顺承

D.壹是皆以修身为本 以:连词,来,表目的

D.以:介词,把,表方式、手段。句意:人人都要把修养品性作为根本。

选择题

5.下列句子中,加点词的意义和用法与其他三项不同的一项是( )

A.师不必贤于弟子 B.在止于至善

C.青,取之于蓝,而青于蓝 D.良曰:“长于臣。”

B【解析】A.介词,比。B.介词,达到。

C.介词,比。D.介词,比。

选择题1.下列选项中,对加点词语的解释全都正确的一项是( )A.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止C.定而后能静,静而后能安 ①静:心不安动 ②安:平安D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

A【解析】B.“止:停止”错误。“止”,译为“达到”。C.“安:平安”错误。“安”,译为“性情安和”。D.“知:知道”错误。“知”,译为“认识”。

1.《大学之道》中,用“____________”来表达大学之道的最高境界。

2.《大学之道》中,用“____________,____________”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.《大学之道》中,齐家的前提条件是“____________”,修身的前提条件是“____________”。

4.《大学之道》中,用“____________,____________”两句强调家庭经营有序与国家治理走上轨道的重要性。

5.《大学之道》中的“____________”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“____________”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

1.《大学之道》中,用“在止于至善”来表达大学之道的最高境界。

2.《大学之道》中,用“物有本末;事有终始”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.《大学之道》中,齐家的前提条件是“先修其身”,修身的前提条件是“先正其心”。

4.《大学之道》中,用“家齐而后国治,国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理走上轨道的重要性。

5.《大学之道》中的“致知在格物”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“物格而知至”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

6.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:_____________,_____________,_____________,_____________。

7.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:__________________,__________________。

8.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:__________________。

9.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:__________________,__________________,__________________。

10.《大学之道》中,用“________________,________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

6.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“大学之道;在明明德;在亲民;在止于至善”。

7.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“自天子以至于庶人;壹是皆以修身为本”。

8.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:“致知在格物”。

9.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:“身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平”。

10.《大学之道》中,用“家齐而后国治;国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

11.儒学经典《大学》开篇就明确了大学的宗旨:“________________________,________________________,________________________。”

12.《大学之道》中,“___________,___________”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

13.《大学之道》中,作者认为德行修养离不开对事物的正确认知,“___________,___________。___________”道出了认识事物的智慧。

14.“格物致知”这一成语出自《礼记》,意思是推究事物的原理法则而总结为理性知识,原文说:“致知在格物。____________________,____________________。”

11.儒学经典《大学》开篇就明确了大学的宗旨:“在明明德;在亲民;在止于至善。”

12.《大学之道》中,“古之欲明明德于天下者;先治其国”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

13.《大学之道》中,作者认为德行修养离不开对事物的正确认知,“欲诚其意者;先致其知;致知在格物”道出了认识事物的智慧。

14.“格物致知”这一成语出自《礼记》,意思是推究事物的原理法则而总结为理性知识,原文说:“致知在格物。物格而后知至;知至而后意诚。”

结束

大学之道

《礼记》

《礼记》

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:“教学相长也。”《兑(yuè)命》曰:“学(xiào)学半”,其此之谓乎。

①本篇课文节选自《礼记·大学》,围绕穷理、正心、修身、治人的根本原则,强调的是“修身为本”。全文提纲挈领地论说“三纲”“八目”的体系。“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”,“八目”即“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。

②学习这篇文章时,要结合《大学》中的相关论述,准确理解“三纲”“八目”的具体所指以及其内部关联。结合了解到的历史文化知识,思考先秦儒家的思想智慧对塑造中华民族精神的作用。

学习提示

素养目标

贰

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

1.了解《礼记》《大学》等相关文化常识。

壹

叄

肆

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

“修身、齐家、治国、平天下”,是中国古代圣贤智慧的结晶,那古代中国人到底是如何连接自我、家族、民族、国家和天下观念的呢?今天我们学习选自《礼记·大学》的一段文字,感受古代圣贤的智慧。

导入

一、了解《礼记》

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

《礼记》的由来

《礼》 记 《礼记》

六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。 其弟子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,以辅助理解,总称之为“记”, 属于《仪礼》的附庸。由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。 《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《礼记》的特点及地位

特点

“三礼”之一

“五经”之一

“十三经”之一

《礼记》《周礼》《仪礼》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

章法谨严,文辞婉转,前后呼应

大学:

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作。它与《中庸》本是《礼记》中的两篇文章,唐代韩愈、李翱等把它看作于《孟子》《易经》同样重要的“经书”。

“三纲 “八目”是大学的核心思想。

“三纲”即“明明德”“亲民”“止于至善”。

“八目”即“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。

二、了解《大学》

二、了解《大学》

“大学之道”是儒学经典《大学》开篇的第一句:意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

《大学》原本是《礼记》中的一篇。由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针、步骤和方法等,所以中唐以后,逐渐受到儒家学者的重视。

至宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了“四书”之一。

《大学》一文不长,仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。

全篇将道德修养和政治议论结合在一起,将人生哲学和政治哲学合而为一,是儒家“入世”思想的全面体现。

二、了解《大学》

“大学”含义

大学与小学

道

“大学之道”

“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的治国安邦之道。

古人八岁入小学,学习 “洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

规律和原则

穷理、正心、修身、治人的根本原则

作者简介——戴圣

字次君,后世称其为“小戴”。祖籍梁国甾县(今河南省兰考县、民权县)

,出生于梁国睢阳(今河南商丘睢阳区)。中国西汉时期官员、《礼》学家、经学家、今文经学“小戴学”的开创者。

戴圣先为九江太守,行治多不依法,刺史以其为大儒,故优容之。后何武为刺史,与戴圣有治理冲突。何武查得戴圣罪,戴圣害怕何武检举,于是自己主动辞官。后为博士,参加汉宣帝时石渠会议。又常毁何武于朝廷,后因何武公平判决戴圣子之狱事,戴圣乃惭服。

戴圣辑录古《礼记》47篇,即今之《小戴礼记》。

《礼记》集中国古代礼之大成,是一部比较完备的反映古代礼仪的书籍。戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

历代的封建统治者及儒家子弟都很重视它,列为五经之一,作为科举考试的必考科目,同时还成为维护社会等级的有力工具。

后人研究《礼记》,可通过它来探讨当时的社会和文化,从中了解等级和阶级的构成等等,从而对整个中国古代的历史文化进行探索。

初读感悟

划分节奏,明确重音和语调。

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。 古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

研读

第一段

1.大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。道:本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

(2)明明德:第一个“明”是动词,彰明、彰显。第二个“明”是形容词,美好。明德:美好的德性。

(3)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(4)止:至,到。

[译文]

大学的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。

2.知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。3.物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

(6)本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

(7)道:规律

[译文]

知道应达到的境界才能够志向坚定;志向坚定才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详;思虑周详才能够处事合宜。每一样东西都有根本有始末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近事物发展的规律了。

问题探究

思考: 第一段三句话讲了什么内容?起什么作用?分析本段的论证层次。

第一句:开宗明义:提出“三纲领”,即作为引领学习的终极目标——“明德、亲民、止于至善”。

第二句:承接上文,回答“如何达到大学之道”。

第三句:总结上文,阐明事物的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

思考2:“三纲”具体如何解释?

①“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

②“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

③“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

思考2:“三纲”具体如何解释?

【补充】

亲,当作新。 ——程颐

新者,革其旧之谓也。言既自明字“明德”,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。 ——朱熹

自己明明德了,就推己及人,帮助他人也明明德,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

亲民,亲近民众。 ——王阳明

思考:“三纲”之间是怎样的关系?

“三纲”中:

明明德是实践过程,“明明德”侧重于“内圣”;

亲民是核心,“亲民”侧重于“外王”;

止于至善是根本目的,是最终追求。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

思考:为什么先要明确“三纲”这样的目标呢?

①只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

②明确这样的目标,也就是弄清楚了根本,明白了事物的发展次序,也有了引领学习的终极目的。

思考5:怎样实现“三纲”?

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

思考6:第一段主要写了什么内容?

提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。

只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

思考:第一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

第二段

1.古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序,人与人之间的关系和谐,家业繁荣。齐,使……整齐有序。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)正:使动用法,使……端正。

(4)诚:使动,使……真诚。意:心意。

(5)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

[译文]

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚就要先获得知识。

2.致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(1)格物:推究事物的原理。 格:推究。

(2)至于:古:<动>到+<介> 今:<介>表示另提一件事

(3)庶人:普通百姓。

(4)壹是:一律,一概。

(5)本:本源、根本。

[译文]

获得知识在于推究事物的原理。推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分。对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

问题探究

思考1:概括第二段内容及作用。

提出“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,为实现“三纲”指出了具体的方法。

思考2:第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

【补充】

“格物、致知”之认知工夫

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。

——《大学章句》

对于外部世界做到了明辨事物、通晓事理。这是修德立世的基础。

思考3: “八目”之间是什么关系?

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“齐家、治国、平天下”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

思考3: “八目”之间是什么关系?

“格物、致知”为第一步,对应的是知;

“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修;

“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用。

“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐家、治国、平天下”是安人。

思考4:“三纲”“八目”之间的关系是怎样的?

(纲:本意是提网的总绳,比喻事物的主干部分。目:目指网眼,比喻事物的从属部分。)

它们是一个不可分割的整体。

“三纲”是宗旨,是纲领,是“八目”的指导思想。

“八目”是实现“三纲”的具体步骤,是对“三纲”的补充和发挥,是实现“三纲”的具体步骤,目的是实现“三纲” ,是为实现“三纲”而必须经历的八个由浅入深、由低至高的阶段。

思考5:你如何看待本文提到的“大学之道”的。

既有其积极的一面,也有消极的一面。

①积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。

《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

②消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。

在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

思考6:“大学之道”的现实意义。

止于至善

格物致知

诚意正心

修身、齐家

治国、平天下

明明德

亲民

人的全面发展

实践出真知

诚实、求真、良好的初心

自我完善,家庭责任

社会责任,普世价值弘扬

以德治国,立德树人

以民为本

梳理整篇文章的内容

思考:分析本文的论证特点

①论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

②运用排比、顶真的修辞手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

③句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

选择题1.下列选项中,对加点词语的解释全都正确的一项是( )A.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止C.定而后能静,静而后能安 ①静:心不安动 ②安:平安D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

A【解析】B.“止:停止”错误。“止”,译为“达到”。C.“安:平安”错误。“安”,译为“性情安和”。D.“知:知道”错误。“知”,译为“认识”。

选择题

2.下列各项中,对加点词的解释不正确的一项是( )

A.大学之道 道:宗旨、原则

B.知止而后有定 定:志向坚定不移

C.安而后能虑 虑:思虑精详

D.虑而后能得 得:心得、收获

D.“得”,应译作“处事合宜”。

故选D。

选择题

3.下列句子中加点词的解释有误的一项是( )

A.质胜文则野 文:文章

B.致知在格物 格:推究

C.壹是皆以修身为本 本:根本

D.譬如为山 为:堆积

A【解析】A项,“文”指华美、文采

选择题

4.下列对加点词的解释不正确的一项是( )

A.大学之道 之:结构助词,的

B.在止于至善 在:介词,在于

C.定而后能静 而:连词,表顺承

D.壹是皆以修身为本 以:连词,来,表目的

D.以:介词,把,表方式、手段。句意:人人都要把修养品性作为根本。

选择题

5.下列句子中,加点词的意义和用法与其他三项不同的一项是( )

A.师不必贤于弟子 B.在止于至善

C.青,取之于蓝,而青于蓝 D.良曰:“长于臣。”

B【解析】A.介词,比。B.介词,达到。

C.介词,比。D.介词,比。

选择题1.下列选项中,对加点词语的解释全都正确的一项是( )A.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止C.定而后能静,静而后能安 ①静:心不安动 ②安:平安D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

A【解析】B.“止:停止”错误。“止”,译为“达到”。C.“安:平安”错误。“安”,译为“性情安和”。D.“知:知道”错误。“知”,译为“认识”。

1.《大学之道》中,用“____________”来表达大学之道的最高境界。

2.《大学之道》中,用“____________,____________”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.《大学之道》中,齐家的前提条件是“____________”,修身的前提条件是“____________”。

4.《大学之道》中,用“____________,____________”两句强调家庭经营有序与国家治理走上轨道的重要性。

5.《大学之道》中的“____________”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“____________”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

1.《大学之道》中,用“在止于至善”来表达大学之道的最高境界。

2.《大学之道》中,用“物有本末;事有终始”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

3.《大学之道》中,齐家的前提条件是“先修其身”,修身的前提条件是“先正其心”。

4.《大学之道》中,用“家齐而后国治,国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理走上轨道的重要性。

5.《大学之道》中的“致知在格物”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“物格而知至”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

6.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:_____________,_____________,_____________,_____________。

7.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:__________________,__________________。

8.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:__________________。

9.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:__________________,__________________,__________________。

10.《大学之道》中,用“________________,________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

6.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“大学之道;在明明德;在亲民;在止于至善”。

7.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“自天子以至于庶人;壹是皆以修身为本”。

8.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:“致知在格物”。

9.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:“身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平”。

10.《大学之道》中,用“家齐而后国治;国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

11.儒学经典《大学》开篇就明确了大学的宗旨:“________________________,________________________,________________________。”

12.《大学之道》中,“___________,___________”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

13.《大学之道》中,作者认为德行修养离不开对事物的正确认知,“___________,___________。___________”道出了认识事物的智慧。

14.“格物致知”这一成语出自《礼记》,意思是推究事物的原理法则而总结为理性知识,原文说:“致知在格物。____________________,____________________。”

11.儒学经典《大学》开篇就明确了大学的宗旨:“在明明德;在亲民;在止于至善。”

12.《大学之道》中,“古之欲明明德于天下者;先治其国”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

13.《大学之道》中,作者认为德行修养离不开对事物的正确认知,“欲诚其意者;先致其知;致知在格物”道出了认识事物的智慧。

14.“格物致知”这一成语出自《礼记》,意思是推究事物的原理法则而总结为理性知识,原文说:“致知在格物。物格而后知至;知至而后意诚。”

结束