【最新+备战2015高考】全国2015届高中历史试题汇编(11月第二期):O单元+中国传统文化主流思想的演变

文档属性

| 名称 | 【最新+备战2015高考】全国2015届高中历史试题汇编(11月第二期):O单元+中国传统文化主流思想的演变 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-12-25 21:00:06 | ||

图片预览

文档简介

O单元 中国传统文化主流思想的演变

目录

O单元 中国传统文化主流思想的演变 1

O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术” 1

O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想 1

O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】25、春秋战国时期的思想影响深远,以岳飞、文天祥为代表的中国古代民族英雄的价值观来自

A、法家思想 B、儒家思想 C、道家思想 D、墨家思想

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】B 解析:岳飞、文天祥为代表的中国古代民族英雄的价值观是舍生取义、为国捐躯。法家思想的主张主要是改革、严刑峻法,道家思想的主张主要是今不如古、小国寡民,墨家思想的主张主要是兼爱非攻、选贤用能,而儒家思想的主张主要是仁、仁政、民贵君轻、舍生取义、富贵不能淫等,故本题正确选项为B。

【思路点拨】春秋战国时期的思想是中华文明的重要组成部分,也是历年高考命题的重点。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】24、西汉时,一大夫随汉武帝外出打猎,君主猎得一头小鹿,交大夫带回,路遇母鹿,两鹿互相哀鸣,引起大夫的恻隐之心,便放了小鹿。董仲舒断曰:“中感母恩,虽废君命,徙之可也。”即大夫胸怀母爱心情,虽有违君命,但也应减轻处罚。董仲舒的断案体现了

A、兼爱 B、以礼入法 C、存天理,灭人欲 D、致良知

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·董仲舒

【答案】B 解析:董仲舒认为大夫私自放走小鹿是受母恩的感化,于是对大夫减轻了处罚。这体现了他以儒家伦理纲常为主、以刑法为辅的断案思想,将仁爱思想体现在法律条文中。故选B。

【思路点拨】本题考查学生材料有效信息获取能力及运用所学知识分析判断能力。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】23、一个时代的政治文明与同时代的思想文化密切相关,下列相关的叙述,不正确的是

A、智者学派的产生反映了雅典民主政治的繁荣

B、儒家思想的独尊导致了封建大一统局面出现

C、罗马法的发展完善与罗马疆域的扩展相关联

D、明末反封建民主思想折射出封建制度的衰落

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】B 解析:依据所学封建大一统出现在秦朝,而儒家思想的独尊在西汉,故本题选B。

【思路点拨】本题考查学生历史基础知识的再认再现能力,依据所学可直接解题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届湖南省长沙市长郡中学高三第三次月考(201411)word版】4.“强调情感与理性的合理调节,以取得社会存在和个体身心的均衡稳定:不需要外在神灵的膜拜、非理性的狂热激情或追求超世的拯救,在此岸中达到济世救民和自我实现。”下列思想与上述评论最相符的是

A.天与人不相胜 B.修身齐家平天下

C.官无常贵而民无终贱 D.治世不一道,变国不法古

【知识点】O1中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】B 解析:根据材料信息“强调情感与理性的合理调节”“达到济世救民和自我实现”可知体现的是儒家的思想,“天与人不相胜”是道家思想,故A项错误;修身齐家平天下是儒家思想,故B项正确;官无常贵而民无终贱是墨家思想,故C项错误;治世不一道,变国不法古是法家的主张,故D项错误。

【思路点拨】本题考查学生对古代儒家思想的理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届浙江省重点中学协作体高三第一次适应性测试(201411)】M3 O1 R3 39.(26分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “保民而王,莫之能御也。”“施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”“明君制民之产(保证农民拥有一定的耕地),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡……五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜……七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。”

——孟子

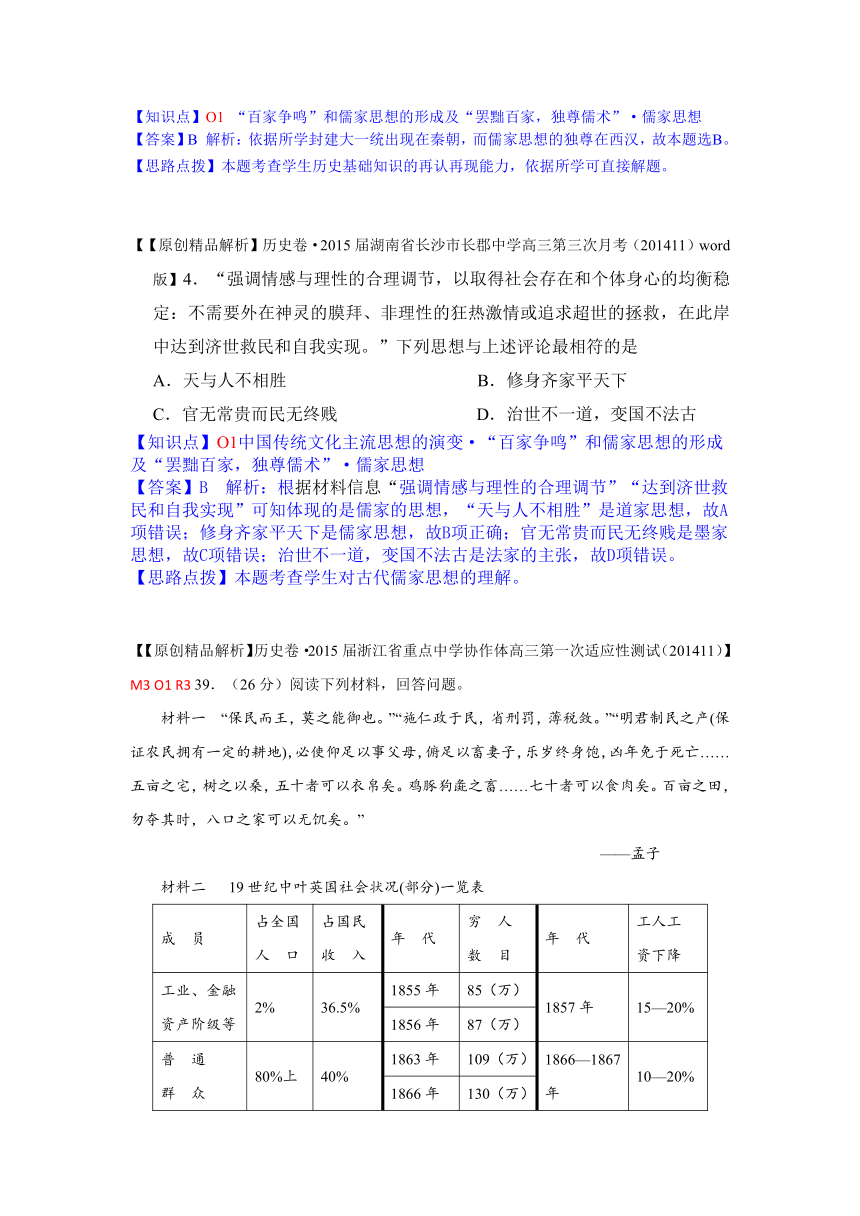

材料二 19世纪中叶英国社会状况(部分)一览表

成 员

占全国

人 口

占国民

收 入

年 代

穷 人

数 目

年 代

工人工

资下降

工业、金融资产阶级等

2%

36.5%

1855年

85(万)

1857年

15—20%

1856年

87(万)

普 通

群 众

80%上

40%

1863年

109(万)

1866—1867年

10—20%

1866年

130(万)

——吴于廑主编《世界近代史》

材料三 19世纪末20世纪初,主要资本主义国家在社会领域进行了多方面调整。如英国1909年颁布的一项法案授权成立工资管理处,负责确定“流汗行业”工人的最低工资;另一项法案授权成立一个行业管理局,为失业者提供就业信息;1911年提出国家保险法案,对失去健康和生病者提供了保险。法国1892年的法律为所有工人确定了最大限度的工作时间10小时;1893年的法律为工人繁荣安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了“疾病保险法”、“意外工伤保险法案”、“老年及残疾保险法”,保障工人权益。

——吴于廑主编《世界史·近代史》

材料四 似乎欧美各国应该家给人足,乐享幸福……然而试看各国的现象……富者极少,贫者极多……所以倡民生主义,就是因贫富不均……闻得有人说,民生主义是……夺富人之田为己有;这是他未知其中道理,随口说去,不必管他……兄弟所最信的是定地价法……

——孙中山《三民主义与中国》

材料五 “新加坡经验”的缔造者李光耀曾留学英国,所谓“新加坡经验”的源头在英国。李光耀从英国学到了三样东西。他对这些西方经验做了东方式的改造。第一,法治精神。李光耀在英国学习法律,接受了西方的法治思想。他的严刑峻法的社会管理模式使新加坡长期保持了社会的稳定和政府的廉洁。与众多发展中国家的涣散和“失败”相比,新加坡是相当安定和安逸的。当然,这种模式中也存在一些有争议的因素,大至对公民权利的限制,小至颇具特色的新加坡鞭刑。第二,费边主义。费边主义弃革命而取渐进式变革道路,英国是一个300多年没有发生革命的国冢。李光耀赞同平和的改良,曾经对新加坡主张“革命”的“左派”采取了严厉的压制政策。第三,社会主义理想。李光耀信仰“老式的社会主义”,即给予公民平等的机会来显示他们的才能和为自己获得财富。为实现这个目标,李光耀在新加坡推行强政府施政模式和集体主义的“亚洲价值观”。在一些西方学者眼中,新加坡展现的是一种“非个人主义的资本主义”。

——《新京报》

请回答:

(1)根据材料一,归纳指出孟子提出了怎样的为政思想和具体的为政措施?(6分)

(2)根据材料三,概括说明19世纪末20世纪初欧洲主要资本主义国家在社会领域内所采取的措施。(4分)根据材料二并结合所学知识,指出这些措施对各国社会发展产生的有利影响。(4分)

(3)结合材料二、四,回答孙中山提出民生主义的原因。(2分) 孙中山最信的“定地价法”的具体含义是什么? (3分)如何评价这一定地价之法? (3分)

(4)根据材料五并联系所学知识,谈谈你对“新加坡经验”值得肯定的施政措施的看法。(4分)

【知识点】儒家思想·二战后资本主义的新变化·孙中山的民生主义·新加坡经验

【答案】第一问,根据题干信息“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”“王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易”可以得出必须让人民“有恒产”,即分配土地给人民;实行轻徭薄赋,省减刑罚。

第二问,依据材料信息,可从通过立法手段保障工人权益(如颁布一系列法案);建立社会保障体系(如颁布保险法);改善工人生产生活条件(如确立最低工资)等角度回答。从政治、经济角度分析其有利影响。

第三问,抓关键词,“建设之首要在民生”可知看法:将民生问题摆在国家建设的首位;“对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力” 可知主张政府要与民众一起大力发展经济以解决民众的食、衣、住、行等四大问题,“土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”可知是主张政府要通过调节土地等社会财富来解决民生问题。

第四问,本问属于开放式问题,言之成理即可,但要注意紧扣材料五及相关所学知识来回答,切忌答案离题,语言假大空。

参考答案:

(1)思想:保护人民利益或以民为本,施行仁政。(2分)

措施:省刑罚(减轻对农民的压迫);薄税敛(减轻农民负担);制民之产(保证农民拥有一定的耕地);勿夺农时(保证农民劳动时间)(4分)(考生任答两点即得4分)

(2)措施:通过立法手段保障工人权益(如颁布一系列法案);建立社会保障体系(如颁布保险法);改善工人生产生活条件(如确立最低工资)(4分)

(注:若只有具体史实的罗列而没有概括,如确定最低工资、提供就业信息、确定工作时间、保障免费医疗等,最多得2分)

影响:在一定程度上缓和了阶级矛盾,有利于政治稳定和社会和谐发展。良好的政治环境,加之工人经济待遇的改善,又有利于社会经济的持续发展。(4分)

(3)原因:看到了西方资本主义国家贫富不均的现象。(2分)含义:核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后增长的地价归国家所有,由国民共享。(3分)(注:若只答“平均地权”最多得2分)。评价:“平均地权”是资本主义的土地纲领,一定程度上体现了资产阶级的利益与要求,也体现了孙中山对农民的同情;(2分)它是一个改良主义措施,一定程度上承认了封建地主对土地的权益,是一个不彻底的土地纲领。(1分)

(4)建立廉洁有效的政府,提供良好的政治环境;根据国情调整发展战略(或“渐进式变革”)既适应时代的变化,又有利于社会的稳定;优良的公民素质和“新儒学”道德观形成了良好的社会环境。(4分)(考生任答两点即得4分)

【思路点拨】历史材料题总结答案时要进一步审清、审准设问,文字表达注意条理清晰、言简意赅,切忌答非所问,杂乱无章,辞不达意。材料处理和知识迁移的最终目标是运用材料和已学内容对有关问题进行说明、论证,即分析问题最后解决问题。我们要首先对所设问题进一步审清、审准。然后,结合从材料中提取的有效信息和所学的历史知识对题目所设问题进行解答。要求问什么就回答什么,切忌答非所问。文字表达上,也要注意语言精练、表达准确,体现答案的逻辑性和要点化。

【【原创精品解析】历史卷·2015届江西省师大附中高三上学期期中考试(201411)】1. 战国时“士”阶层日益壮大。依其主张,钱穆把他们分为“劳作派”、“不仕派”、“禄仕派”、“义仕派”和“退隐派”。下列属于“劳作派”的人物是[( )

A.墨子 B.韩非 C.孟子 D.庄子

【知识点】O1古代中国·中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”

【答案】A根本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,依据所学知识,墨子属于“劳作派”,庄子属于“不仕派”,韩非属于“禄仕派”,孟子属于“义仕派”,庄子属于“退隐派。

故选: A

【思路点拨】 解答本题的关键在于最大限度地获取有效信息,并作出正确判断。

【【原创精品解析】历史卷·2015届山西省太原五中高三10月月考(201410)】10.“强调情感与理性的合理调节,以取得社会存在和个体身心的均衡稳定:不需要外在神灵的膜拜、非理性的狂热激情或追求超世的拯救,在此岸中达到济世救民和自我实现。”这体现的是

A.文艺复兴的人文追求 B.启蒙运动的政治理想

C.儒家的政治道德原则 ? D.道家的自然达观理念

【知识点】O1古代中国·中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成

【答案】C 解读材料关键信息,“社会存在和个体身心的均衡稳定”、“ 追求超世的拯救”、“ 济世救民和自我实现”,而结合所学知识可以判断,儒家思想强调仁政,主要仁者爱人,己所不欲勿施于人,能够体现材料所述信息。

故选: C

【思路点拨】 解答本题的关键在于最大限度地获取有效信息,并作出正确判断。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三11月月考(201411)】12、陈寅恪在《冯友兰中国哲学史上册审查报告》中写到:“所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。”下列选项对此理解正确的是①读史者应结合当时历史的特定环境感悟历史②对历史人物和事件的评价应同情其所处环境③对历史人物和事件的评价应具有批判意识④研究历史应神游冥想,充分发挥主观想象

A.①② B.①②③ C.①②④ D.②③④

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·历史评价

【答案】B 解析:材料“与立说之古人,处于同一境”表明历史需与历史背景环境结合,“对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情”表明历史评价应同情其所处环境,“始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论”则表明作者主张对历史评价应具有批判意识,故符合题意的选项为B。④与材料信息无关。

【思路点拨】本题考查学生材料有效信息的获取能力,依据材料进行正确解读判断即可。

二、非选择题:第13题26分,第14题26分。共2大题52分。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三10月月考(201410)】13.阅读下列材料,回答相关问题:26分。

材料一 “戮力本业,耕织致粟帛多者 ,事末利及怠而贫者,举以为收孥。”

——《史记?商君列传》

“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”——《明夷待访录?财计三》

概括材料一中两人关注的共同问题,指出两者主张的差异。(4分)

材料二 《汉书》卷七十傅常郑甘陈段传第四十:“于是中朝左将军辛庆忌、右将军廉褒、光禄勋师丹、太中大夫谷永孟康曰:‘中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。’”

朱元璋统一中国后,为建立中央集权的体制,以胡惟庸案为借口废除了丞相,设殿阁大学士,作为皇帝的咨询机构,这就是内阁的雏形。

(2)结合材料二和所学知识,指出前后两个史实有何主要异同?(8分)

材料三 1988年,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会发表宣言称:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2540年前,去吸取孔子的智慧。”

(3)材料三中,全世界的科学巨匠为什么会发出“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2540年前,去吸取孔子的智慧”的呼吁?(4分)

材料四 就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来。以致汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”。 ——《飘逝的岁月——中国社会史》

(4)材料四反映了什么现象?(2分)据此分析北魏孝文帝改革对北方社会的影响和对中国历史发展的影响。(4分)

材料五 马克思、恩格斯指出:“一定时期的文化是一定时期政治经济的反映。”

(5)结合宋代在科技、文学艺术等某一方面的新变化,论证材料五的观点。(4分)

【知识点】A2 H2 O1 Q1从汉至明清政治制度的演变?古代商业的发展及古代的经济政策?“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”?古代中国的发明和发现、辉煌灿烂的文学

【答案】答案:26分。

(1)问题:中国古代农业和工商业的地位;如何处理工业和工商业的关系才更有利于经济发展;施行怎样的经济政策才能更好促进社会发展。(2分)(言之有理,一点即可)

差异:前者主张重农抑商,后者主张工商皆本。(2分)

(2)相同:都改任亲信或身份低微的人辅佐皇帝;都反映了皇权与相权的冲突;都反映了随着皇权的不断加强,中枢权力机构的组成不断发生变化。(4分,任答2点即可)

不同:汉武帝采取措施将丞相排除出中枢决策的核心;明太祖则废除了丞相。(4分)

(3)孔子倡导“仁”的观念、重视道德教化等人文关怀思想,有利于解决当前文明发展过程中所出现的问题与弊端;对于建设和谐世界,反对战争,对于世界经济发展过程中,加强个人的道德修养等有着重大的现实意义;孔子的思想有利于世界和平与发展的时代主题。(4分,任答2点即可)

(4)现象:民族间的服饰相互影响(民族融合)。(2分)

影响:孝文帝改革使北方出现了民族大融合的局面(“北方民族的大融合”或“中华民族的大融合”);为国家重新走向国家统一(或“为隋唐大一统”)奠定了基础。(融合和国家统一两方面赋分)(4分)

(5)科技:战争频繁,促进火药和火药武器的发展(海外贸易及航海发展促使指南针用于航海;“重文轻武”使得读书参加科举考试盛行,催生了活字印刷术)。(2分)

文艺:商品经济发展和市民阶层兴起使宋词(书法、民俗画)等市民文化兴起(文人山水画的兴起反映了文人阶层的壮大)。(2分)

解析:第(1)题从材料可以看出商鞅主张重农抑商,而黄宗羲主张工商皆本。二人关注的共同问题是经济部门之间的关系和经济发展。第(2)题要求比较异同,从材料可以看出二人都选亲信参政,削弱相权,不同是朱元璋废除了丞相。第(3)题答出孔子思想的现实意义。第(4)题根据材料可以看出孝文帝改革后,胡服在汉族中传播开来,说明了民族融合。然后答出其影响。第(5)题注意题干要求从“科技”或“文学艺术”中选取,然后加以说明。

【思路点拨】阅读材料,提取有效信息,注意设问具体要求,联系史实回答。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三10月月考(201410)】3.据学者考证,汉代已可种植反季节蔬菜,但当时有人认为这种做法违反自然节律,会导致灾异。这种看法的理论根源在于

A.勤俭节约 B.天人感应 C.重农抑商 D.格物致知

【知识点】H1 O1发达的古代农业及古代手工业的进步?“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”

【答案】B 解析:材料表现了人们认为“种菜”(人事)会导致天降灾异(上天反应),这是“天人感应”的思想表现。

故选:B

【思路点拨】根据材料描述现象提炼内在本质问题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省南充市高三第一次高考适应性考试(201411)】2.中庸作为儒家思想中的一个重要范畴,是儒家学说和中华文化的核心。北宋理学家程伊川说:“不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。”据此可知,“中庸”的含义是

A.坚守正道 B.不偏不倚 C.以和为贵 D.偏听偏信

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】A 解析:题干信息“中者,天下之正道;庸者,天下之定理”表明中庸涵义是正道,故本题正确选项为A。

【思路点拨】本题考查学生获取材料有效信息能力,解题时抓住题干关键“中者,天下之正道”分析判断即可。

【【原创精品解析】历史卷·2015届云南省玉溪一中高三上学期期中考试(201411)】3、下列观点或学说中,包含有约束君主意图的是

A.“法不阿贵,绳不绕曲” B.“天人感应”

C.“为政之要,在于用人” D.“礼乐征伐自诸侯出”

【知识点】O1古代中国·中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”

【答案】B A项强调的是贵族享有法律特权,C项强调人才的重要,D项强调维护诸侯权力的扩张,B董仲舒提出的“君权神授,天人感应”一方面突出君权,另一方面也希望对君权进行一定的制约。

故选:B

【思路点拨】 解答本题的关键在于最大限度地获取有效信息,并作出正确判断。

O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想

【【原创精品解析】历史卷·2015届重庆市重庆一中高三上学期第二次月考(201410)】14.朱熹在将两个孙子的教育托付于弟子后,在信中叮嘱弟子严督二孙“只可着力学做好人,是自家本分事。平时所望于儿孙者不过如此,初不曾说要入太学,取科第也。”王守仁也曾将读书作文称为“枝叶事”,立志才是“植根事”。由此可知宋明理学家

A.强调人的修养为首位 B.明确反对科举制度

C.强调“发明本心” D.强调“天理”的决定作用

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·宋明理学

【答案】A 解析:材料信息“只可着力学做好人”和“立志才是植根事”表明朱王二人强调人的修养重要性,B项错误,有断章取义之嫌,C、D项在材料中无从体现,俱排除,故本题选A。

【思路点拨】本题考查学生材料有效信息的获取能力和分析能力,解题时需对材料信息解读全面。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁省沈阳二中高三上学期期中考试(201411)】8.明清时期,商人在文学作品中出现的频率非常高,并且有很多是以主角的身份出现,一改以往作品中的“文不谈商贾”的现象,而且商人在文学作品中的形象大大改观,不再只是惟利是图,贪得无厌的形象。这反映出( )

A.社会主流价值观念改变 B.社会生活决定文学内容

C.社会价值取向发生变化 D.社会阶层地位变动频繁

【知识点】O2 中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·明清之际活跃的儒家思想

【答案】C 解析:由已学知识可知明清时期,商品经济发展,工商业市镇和市民阶层兴起,商人地位提高,明朝三言二拍第一次将作为被歌颂的对象,反映了人们的价值取向发生变化。据此C符合题意。但是,由于占统治地位的仍是重义轻利的宋明理学,且统治者仍“重农抑商”,故A项错误。题干并未涉及“社会生活”的变化,故B项不准确。故选C。

【思路点拨】本题考查学生对《九章算术》认识和理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁省沈阳二中高三上学期期中考试(201411)】7.葛兆光在《中国思想史》中曾说:“朱熹最重要也是在后世影响最广泛的著作是《家礼》。”“朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的,他反复强调这种原则在生活中的实现。”对于朱熹的作用,作者认为( )

A.实现了儒学的道德化和宗教化 B.实现了儒学的政治化

C.实现了儒学的世俗化和普及化 D.实现了儒学的哲学化

【知识点】O2 中国传统文化主流思想的演变·“宋明理学及明清之际活跃的儒家思想· 朱熹的思想

【答案】C 解析:从材料中朱熹反复强调自己提倡的理学原则在生活中的实现。可以看出,朱熹的贡献是实现了儒学的世俗化和普及化。故选C。;

【思路点拨】本题考查学生对程朱理学思想认识和理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】27、明末李贽说:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给孔子而后足,若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”其思想核心是

A、维护封建礼教 B、主张学以致用 C、反对迷信崇拜 D、抨击腐朽统治

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·李贽

【答案】C 解析:材料的观点是否定孔子的权威,实际上是否定宋明理学,故本题选C。ABD项俱与材料信息无关。

【思路点拨】本题考查学生获取材料有效信息的能力,依据所学可直接解题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】26、僧问:如何解脱?禅师曰:谁缚汝?又问:如何是净土?师曰:谁诟汝?问:如何是涅槃?师曰:谁将生死与汝?与禅师观点相似的是

A、孟子 B、董仲舒 C、朱熹 D、王阳明

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·王阳明

【答案】D 解析:材料的意思是说世间束缚你的人、污染你的人、决定你生死的人都是你自己,体现的是主观唯心主义的观点,和王守仁的观点类似。王守仁的心学主张心即理。故应选D。

【思路点拨】本题考查学生运用所学知识分析理解问题的能力和正确解读材料信息能力。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期10月模块考试(201410)】O2 H2 J1 K1 29、(44分)阅读下列材料,回答问题:

材料一:僇力本业耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——司马迁《史记·商君列传》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本也。 ——黄宗羲《明夷待访录》

(1)阅读材料一,说明黄宗羲与商鞅思想相比,发生了什么变化?(4分)结合时代背景分析变化的原因。(4分)

材料二:下面是1836——1838年与1894年中国茶叶产销量统计表

1836-1838年(平均每年)

1894年

数量(万担)

比例(%)

数量(万担)

比例(%)

内销

165.29

76.78

171.48

44.32

外销

50

23.22

215.44

55.68

产量

215.29

100

386.92

100

(2)材料二反映了什么现象?(4分)结合所学知识,分析这种现象的成因以及对中国经济结构的影响。(12分)

材料三:1953年2月,中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡‘组织起来’。” ——《农村政策文件选编》(一)

(3)根据材料三指出,中共中央提出将农民“组织起来”的理由,(12分)结合所学知识分析20世纪50年代中国将农民“组织起来”的得与失。(8分)

【知识点】

中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·明清之际活跃的儒家思想

古代中国经济的基本结构与特点·古代商业的发展及古代的经济政策·明清商品经济发展

近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展·近代中国经济结构的变动

中国特色社会主义建设的道路·经济建设的发展和曲折

【答案】答案:

(1)由重农抑商到工商皆本。(4分)原因:商品经济发展,资本主义萌芽产生,市民工商阶层壮大,经世致用思想兴起。(4分,任意一点)

(2)现象:产生扩大,外销增长,比例超过内销。(4分)原因:列强侵略,中国被卷入世界资本主义市场,成为资本主义国家的原料产地。(4分)影响:小农经济逐步瓦解(4分),有利于商业发展和民族资本主义的产生发展。(4分)

(3)理由:分散经营的小农经济不能满足国家工业化所需要的粮食和原料(4分)扩大工业品市场(4分)帮助农民走上富裕道路(4分)。得:1953年对农业进行社会主义改造,建立社会主义公有制,推动生产力发展。(4分)失:1958年在农村开展人民公社化运动,挫伤了农民的积极性,是导致国民经济严重困难的重要原因之一。(4分)

解析:(1)“变化”据材料信息可分析出黄宗羲主张工商皆本,商鞅变法时期重农抑商政策初步确立答案。回答原因时,可结合明清的政治、经济、思想、文化等方面进行综合分析;(2)分析现象是要仔细观察茶叶在1836~1838年与1894年产量的变化,可分析出近代茶叶生产扩大,其产量翻了近一番;再观察茶叶在1836~1838年与1894年内销和外销的比例变化,可分析茶叶外销大幅增长,比例超过了内销。注意纵向横向的观察。回答成因时要考虑内因和外因,从政治、经济、思想、文化等多方面考虑。影响据所学知识很好回答。(3)理由依据材料“使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路”、“提高农民的购买力”归纳出帮助农民走上富裕道路;“使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料”概括出分散经营的小农经济不能满足国家工业化所需要的粮食和原料;“提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场”概括出扩大工业品市场。分析20世纪50年代中国将农民“组织起来”的得失时,要了解当时组织农民的具体做法包括三大改造中的对农业的改造、人民公社化运动,据此评价分析即可。

【思路点拨】解答本题的关键在于结合所学知识,对材料关键信息的综合分析、归纳。

【【原创精品解析】历史卷·2015届湖南省长沙市长郡中学高三第三次月考(201411)word版】A2 O226.(24分)科举制在中国延续了1300多年,对中国社会产生了深远的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 故愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。请更其法,凡《四书》《五经》之文皆问疑义,其所出之题不限盛衰治乱,使人不得意拟,而其文必出于场中之所作。又不然,则姑用唐宋赋韵之法,犹可以杜节抄剽盗之弊。其表题专出唐宋策题,兼问古今,人自不得不读《通鉴》矣。

——顾炎武《日知录》

材料三 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部……等,也都需要懂得相关专业的干员。显然,科举制无法培养、选拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳科举制的历史进步性。(8分)

(2)据材料二,概括顾炎武对科举制的基本观点。(4分)结合所学知识分析顾炎武上述议论的背景。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识分析科举制1905年被废除的原因。(6分)

【知识点】古代东西方的政治制度·从汉至明清政治制度的演变·科举制;中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·顾炎武思想;

【答案】

解析:(1)从材料一“能破朋党之私”可归纳出有利于破除结党营私之弊;从“不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得”可归纳出限制了徇私舞弊的发生;另外再结合所学可以概括出科举制的其他进步性:打破了世家大族垄断官场的特权;扩大了官吏的来源;提高官员文化素质;加强了中央集权;促进社会稳定。

(2)第一小问从材料中“以为八股之害等于焚书,败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也”、“请更其法”“其所出之题不限盛衰治乱”、“则姑用唐宋赋韵之法”来概括作答;第二小问结合所学,从明清时期的政治、经济等几个角度回答即可。

(3)依据材料二可知科举制弊端暴露,束缚思想;依据材料三“铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,无疑需要大量科学技术人才来操作和管理”等可概括出近代工业发展和近代学堂创办,科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。结合所学从科举制的弊端是中国落后的一个重要原因,导致民族危机加剧。

参考答案:

(1)进步:有利于破除结党营私之弊;限制了徇私舞弊的发生;打破了世家大族垄断官场的特权;扩大了官吏的来源;提高官员文化素质;加强了中央集权;促进社会稳定。(8分)

(2)观点:八股取士危害甚于焚书坑儒;改革科举制,考察内容灵活,不限于治乱兴衰;借鉴唐宋考察诗赋、策论。(4分)

背景:君主专制空前强化,封建制度衰落;商品经济发展,资本主义萌芽产生;工商业阶层日益壮大。(6分。其他答案言之有理,酌情给分)

(3)原因:八股取士束缚思想;民族危机加深;西学东渐,近代工业发展和近代学堂创办,科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。(6分,每点2分。其他答案言之有理,酌情给分)

【思路点拨】 解答本题的关键在于对科举制度存废的认识,并会依据所学知识进行综合答题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届山西省太原五中高三10月月考(201410)】26.A2 H1 H2 O2(12分)学习历史,依据一定的视角观察整理历史脉络很重要。这是一位学者整理中国明清时期时代特征的书稿提纲。

(1)请你依据他的思路补足空缺部分。(6分)

工业文明的兴起·原工业化时期亚欧诸农业文明的嬗变

一.明清时期中华文明的新变化

1.生产新变化

(1) 农业:新农作物引进

农业种植技术提高

(2)手工业:纺织:棉纺织业取代桑蚕之业成为主要的家庭副业

2.商品经济的发达:

(1)市场网络的形成和全国性统一市场的构建

(2)以日常消费品为大宗商品的长途贩运发达

(3) ①

(4) ②

(5) ③

3.资本主义因素的产生:

(1)手工业: ④

(2)农业资本主义因素出现

4.专制主义的统治:君主摆脱相权的纠葛,罢免官僚机构之首的宰相

5.知识分子的新动向:从学术批判向政治批判转变,形成党、社

6.城市居民运动:明:反对矿监矿税使的斗争

清:苏州纺织工人罢工

7.新思想的出现:经济: ⑤

政治: ⑥

二.伊斯兰文明的扩展

(2)请为他提出一条修改意见。并简述理由。

【知识点】古代中国·古代东西方的政治制度 古代中国经济的基本结构与特点 中国传统文化主流思想的演变

【答案】 答案:

工业文明的兴起·原工业化时期亚欧诸农业文明的嬗变

一.明清时期中华文明的新变化

1.生产新变化

(1) 农业:新农作物引进

农业种植技术

(2)手工业:纺织:棉纺织业取代桑蚕之业成为主要的家庭副业

2.商品经济的发达:

(1)市场网络的形成和全国性统一市场的构建

(2)以日常消费品为大宗商品的长途贩运发达

(3)农业产品和手工业品的地区性生产基地出现

(4)巨大的商业资本活跃

(5)白银成为主要货币

(6)钱庄、票号等金融业务机构出现

3.资本主义因素的产生:

(1)手工业:丝织业“机户出资,机工出力”;矿冶业

(2)农业资本主义因素出现

4.专制主义的统治:君主摆脱相权的纠葛,罢免官僚机构之首的宰相

5.知识分子的新动向:从学术批判向政治批判转变,形成党、社

6.城市居民运动:明:反对矿监矿税使的斗争

清:苏州纺织工人罢工

7.新思想的出现:经济:工商皆本

政治:限制君权的早期民主启蒙思想

(2)请为他提出一条修改意见。并简述理由。

示例1:专制主义的统治应该抽出来,是中国专制主义达到顶峰,国家命运系于一人之手,造成国人民主民权意识的缺失,不符合工业文明发展由专制走向民主的历史趋势。

示例2:应增加第8条,文学艺术领域的新气象或科技领域里的西学东渐,理由略。

解析:(1)依据一定的视角观察整理历史脉络是解答本题的关键,要准确把握中国明清时期时代特征,结合明清之际经济发展的相关史实,依据作者的思路补足空缺部分。(2)为作者提出修改意见可从文明史观的角度和近代化史观的角度,删掉第4条“专制主义的统治”,理由是明清君主专制强化不符合工业文明发展由专制走向民主的历史趋势。也可以从文化交流的角度增加文学艺术领域的新气象或科技领域里的西学东渐等相关史实。

【思路点拨】 解答本题的关键在于对有效信息进行完整、准确、合理的解读,运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三11月月考(201411)】3、明朝后期开始,利玛窦等欧洲传教士先后来华,把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,同时把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲,欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。这表明当时

A.“中学西传”与“西学东渐”客观并存 B.传教士为中国的自然科学注入新的生机

C.儒家经典成为欧洲启蒙运动的重要武器 D.“相互的启蒙”推动中西文明转型进步

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·明末清初“西学东渐”

【答案】A 解析:材料信息“利玛窦把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国”说明出现西学东渐,“同时把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲”说明出现中学西传现象,结合“相互的启蒙”说明A项与材料信息相符,故选A。

【思路点拨】本题考查学生材料信息解读能力,BC项只是材料部分信息反映,D项在材料中无从体现。

【【原创精品解析】历史卷·2015届吉林省长春外国语学校高三上学期期中考试(201411)】27.明清时期,在某些方面,中国的文化有了重大进展。官方方面,程朱学派的地位甚至比前朝更为巩固。非官方方面,程朱学派和陆王学派在清朝都发生了重大的反动。这里的“反动”是指

A.对君主专制的极力拥护 B.对传统儒学地位的彻底否定

C.倡导“自由”“平等”的思想 D.对传统儒家思想的批判继承

【知识点】O2中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想

【答案】 D 解析:依据所学知识,明末清初思想界出现了思想活跃局面,对传统儒学进行了批判继承;故这里的“反动”是指D项。A项说法错误,明清时期进步思潮的重要内容之一就是反对君主专制;B项说法错误,是批判的继承儒学;C项不属于明清进步思潮的内容。

故选:D

【思路点拨】解答本题的关键在于对明清之际的儒家思想的发展特点的准确理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届云南省玉溪一中高三上学期期中考试(201411)】A2 H2 O2 41、(13分)历史“面面观”

史学界有人认为,宋代是“积贫积弱”的时代,“弱宋”几乎成了这个王朝的代名词。但也有许多学者主张宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”的时代。

问题:

(1)结合所学知识,你认为造成“弱宋”的原因是什么?(6分)

(2)你是否同意宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”时代的观点,并说明理由。(7分)

【知识点】古代中国·从汉至明清政治制度的演变 古代商业的发展 宋明理学

【答案】 答案:

(1)水平1:能举出“弱宋”的具体表现,且原因分析到位。(表现2分,原因分析4分,共6分)

如:“弱宋”的表现——宋朝不是大一统的王朝,始终与多民族政权并立;边境安全存隐患,长期通过“金钱换和平”的下策(澶渊之盟、绍兴和议);两宋最终分别被金、蒙古等少数民族政权所灭。(任意两点,各1分)

“弱宋”的原因分析——宋太祖采纳赵普的建议,“杯酒释兵权”,解除将军将领兵权;以“重文轻武”为国策,防范武将,建立文官体制;内重外轻、更戍法等,形成士大夫为主体的文官政府;为缓解边境安全隐患,长期通过“金钱换和平”的策略,加重政府开支;冗官、冗兵和冗费现象,加剧了“弱宋”局面。(任意两点,各2分)

(2)水平1:基于题意的观点进行判断,并理由充分。(7分)

如:同意宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”时代的观点。

理由:宋朝是中国的“文艺复兴”时代,从科技方面看,有“三大发明”及沈括的《十二气历》;从思想文化方面看,理学达到儒学发展的最高阶段、司马光的史学巨著《资治通鉴》、宋词的繁荣;另外,如文官体制及士大夫(知识分子)地位的提高等。(4分)宋朝是中国的“经济革命”时代,表现在南宋时期经济重心南移完成、海上丝绸之路的繁荣的诸多表现:三大贸易港、市舶司、番市番坊等,与亚非各国交往频繁。(3分)

又如:不同意宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”时代的观点。

理由:三大发明等科技发明依然是传统科技,与西方“文艺复兴”时代以来的近代科技有本质不同;理学虽然是儒学发展的最高阶段,但根本上说是维护君主专制的工具,是儒学的复兴,与西方文艺复兴是反封建、反教会的资产阶级新思想也有本质区别。(4分)

商品经济、海外贸易繁荣,但未出现新的生产方式(资本主义萌芽),封建经济大发展,因此不能称之为“经济革命”。(3分)

水平2:基于题意的观点进行判断,但说明理由不够充分。(按题意相符程度给分)

水平3:仅对观点进行判断,无理由说明。(0分)

解析:(1)解读本题要仅仅围绕“弱宋”来归纳表现,分析原因。表现可从多政权并立、边境安全存隐患、被少数民族政权所灭等方面归纳,原因可结合宋朝初期为加强中央集权所采取的措施,造成三冗二积的恶果予以分析。(2)属于开放性试题,可以选择同意或不同意。解读的关键在于根据选择的观点完整科学的提供适当的论据,理由充分。

【思路点拨】 解答本题的关键在于理解试题提供的表格材料和考试要求,理解材料,最大限度地获取有效信息。

目录

O单元 中国传统文化主流思想的演变 1

O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术” 1

O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想 1

O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】25、春秋战国时期的思想影响深远,以岳飞、文天祥为代表的中国古代民族英雄的价值观来自

A、法家思想 B、儒家思想 C、道家思想 D、墨家思想

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】B 解析:岳飞、文天祥为代表的中国古代民族英雄的价值观是舍生取义、为国捐躯。法家思想的主张主要是改革、严刑峻法,道家思想的主张主要是今不如古、小国寡民,墨家思想的主张主要是兼爱非攻、选贤用能,而儒家思想的主张主要是仁、仁政、民贵君轻、舍生取义、富贵不能淫等,故本题正确选项为B。

【思路点拨】春秋战国时期的思想是中华文明的重要组成部分,也是历年高考命题的重点。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】24、西汉时,一大夫随汉武帝外出打猎,君主猎得一头小鹿,交大夫带回,路遇母鹿,两鹿互相哀鸣,引起大夫的恻隐之心,便放了小鹿。董仲舒断曰:“中感母恩,虽废君命,徙之可也。”即大夫胸怀母爱心情,虽有违君命,但也应减轻处罚。董仲舒的断案体现了

A、兼爱 B、以礼入法 C、存天理,灭人欲 D、致良知

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·董仲舒

【答案】B 解析:董仲舒认为大夫私自放走小鹿是受母恩的感化,于是对大夫减轻了处罚。这体现了他以儒家伦理纲常为主、以刑法为辅的断案思想,将仁爱思想体现在法律条文中。故选B。

【思路点拨】本题考查学生材料有效信息获取能力及运用所学知识分析判断能力。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】23、一个时代的政治文明与同时代的思想文化密切相关,下列相关的叙述,不正确的是

A、智者学派的产生反映了雅典民主政治的繁荣

B、儒家思想的独尊导致了封建大一统局面出现

C、罗马法的发展完善与罗马疆域的扩展相关联

D、明末反封建民主思想折射出封建制度的衰落

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】B 解析:依据所学封建大一统出现在秦朝,而儒家思想的独尊在西汉,故本题选B。

【思路点拨】本题考查学生历史基础知识的再认再现能力,依据所学可直接解题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届湖南省长沙市长郡中学高三第三次月考(201411)word版】4.“强调情感与理性的合理调节,以取得社会存在和个体身心的均衡稳定:不需要外在神灵的膜拜、非理性的狂热激情或追求超世的拯救,在此岸中达到济世救民和自我实现。”下列思想与上述评论最相符的是

A.天与人不相胜 B.修身齐家平天下

C.官无常贵而民无终贱 D.治世不一道,变国不法古

【知识点】O1中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】B 解析:根据材料信息“强调情感与理性的合理调节”“达到济世救民和自我实现”可知体现的是儒家的思想,“天与人不相胜”是道家思想,故A项错误;修身齐家平天下是儒家思想,故B项正确;官无常贵而民无终贱是墨家思想,故C项错误;治世不一道,变国不法古是法家的主张,故D项错误。

【思路点拨】本题考查学生对古代儒家思想的理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届浙江省重点中学协作体高三第一次适应性测试(201411)】M3 O1 R3 39.(26分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “保民而王,莫之能御也。”“施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”“明君制民之产(保证农民拥有一定的耕地),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡……五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜……七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。”

——孟子

材料二 19世纪中叶英国社会状况(部分)一览表

成 员

占全国

人 口

占国民

收 入

年 代

穷 人

数 目

年 代

工人工

资下降

工业、金融资产阶级等

2%

36.5%

1855年

85(万)

1857年

15—20%

1856年

87(万)

普 通

群 众

80%上

40%

1863年

109(万)

1866—1867年

10—20%

1866年

130(万)

——吴于廑主编《世界近代史》

材料三 19世纪末20世纪初,主要资本主义国家在社会领域进行了多方面调整。如英国1909年颁布的一项法案授权成立工资管理处,负责确定“流汗行业”工人的最低工资;另一项法案授权成立一个行业管理局,为失业者提供就业信息;1911年提出国家保险法案,对失去健康和生病者提供了保险。法国1892年的法律为所有工人确定了最大限度的工作时间10小时;1893年的法律为工人繁荣安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了“疾病保险法”、“意外工伤保险法案”、“老年及残疾保险法”,保障工人权益。

——吴于廑主编《世界史·近代史》

材料四 似乎欧美各国应该家给人足,乐享幸福……然而试看各国的现象……富者极少,贫者极多……所以倡民生主义,就是因贫富不均……闻得有人说,民生主义是……夺富人之田为己有;这是他未知其中道理,随口说去,不必管他……兄弟所最信的是定地价法……

——孙中山《三民主义与中国》

材料五 “新加坡经验”的缔造者李光耀曾留学英国,所谓“新加坡经验”的源头在英国。李光耀从英国学到了三样东西。他对这些西方经验做了东方式的改造。第一,法治精神。李光耀在英国学习法律,接受了西方的法治思想。他的严刑峻法的社会管理模式使新加坡长期保持了社会的稳定和政府的廉洁。与众多发展中国家的涣散和“失败”相比,新加坡是相当安定和安逸的。当然,这种模式中也存在一些有争议的因素,大至对公民权利的限制,小至颇具特色的新加坡鞭刑。第二,费边主义。费边主义弃革命而取渐进式变革道路,英国是一个300多年没有发生革命的国冢。李光耀赞同平和的改良,曾经对新加坡主张“革命”的“左派”采取了严厉的压制政策。第三,社会主义理想。李光耀信仰“老式的社会主义”,即给予公民平等的机会来显示他们的才能和为自己获得财富。为实现这个目标,李光耀在新加坡推行强政府施政模式和集体主义的“亚洲价值观”。在一些西方学者眼中,新加坡展现的是一种“非个人主义的资本主义”。

——《新京报》

请回答:

(1)根据材料一,归纳指出孟子提出了怎样的为政思想和具体的为政措施?(6分)

(2)根据材料三,概括说明19世纪末20世纪初欧洲主要资本主义国家在社会领域内所采取的措施。(4分)根据材料二并结合所学知识,指出这些措施对各国社会发展产生的有利影响。(4分)

(3)结合材料二、四,回答孙中山提出民生主义的原因。(2分) 孙中山最信的“定地价法”的具体含义是什么? (3分)如何评价这一定地价之法? (3分)

(4)根据材料五并联系所学知识,谈谈你对“新加坡经验”值得肯定的施政措施的看法。(4分)

【知识点】儒家思想·二战后资本主义的新变化·孙中山的民生主义·新加坡经验

【答案】第一问,根据题干信息“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”“王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易”可以得出必须让人民“有恒产”,即分配土地给人民;实行轻徭薄赋,省减刑罚。

第二问,依据材料信息,可从通过立法手段保障工人权益(如颁布一系列法案);建立社会保障体系(如颁布保险法);改善工人生产生活条件(如确立最低工资)等角度回答。从政治、经济角度分析其有利影响。

第三问,抓关键词,“建设之首要在民生”可知看法:将民生问题摆在国家建设的首位;“对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力” 可知主张政府要与民众一起大力发展经济以解决民众的食、衣、住、行等四大问题,“土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”可知是主张政府要通过调节土地等社会财富来解决民生问题。

第四问,本问属于开放式问题,言之成理即可,但要注意紧扣材料五及相关所学知识来回答,切忌答案离题,语言假大空。

参考答案:

(1)思想:保护人民利益或以民为本,施行仁政。(2分)

措施:省刑罚(减轻对农民的压迫);薄税敛(减轻农民负担);制民之产(保证农民拥有一定的耕地);勿夺农时(保证农民劳动时间)(4分)(考生任答两点即得4分)

(2)措施:通过立法手段保障工人权益(如颁布一系列法案);建立社会保障体系(如颁布保险法);改善工人生产生活条件(如确立最低工资)(4分)

(注:若只有具体史实的罗列而没有概括,如确定最低工资、提供就业信息、确定工作时间、保障免费医疗等,最多得2分)

影响:在一定程度上缓和了阶级矛盾,有利于政治稳定和社会和谐发展。良好的政治环境,加之工人经济待遇的改善,又有利于社会经济的持续发展。(4分)

(3)原因:看到了西方资本主义国家贫富不均的现象。(2分)含义:核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后增长的地价归国家所有,由国民共享。(3分)(注:若只答“平均地权”最多得2分)。评价:“平均地权”是资本主义的土地纲领,一定程度上体现了资产阶级的利益与要求,也体现了孙中山对农民的同情;(2分)它是一个改良主义措施,一定程度上承认了封建地主对土地的权益,是一个不彻底的土地纲领。(1分)

(4)建立廉洁有效的政府,提供良好的政治环境;根据国情调整发展战略(或“渐进式变革”)既适应时代的变化,又有利于社会的稳定;优良的公民素质和“新儒学”道德观形成了良好的社会环境。(4分)(考生任答两点即得4分)

【思路点拨】历史材料题总结答案时要进一步审清、审准设问,文字表达注意条理清晰、言简意赅,切忌答非所问,杂乱无章,辞不达意。材料处理和知识迁移的最终目标是运用材料和已学内容对有关问题进行说明、论证,即分析问题最后解决问题。我们要首先对所设问题进一步审清、审准。然后,结合从材料中提取的有效信息和所学的历史知识对题目所设问题进行解答。要求问什么就回答什么,切忌答非所问。文字表达上,也要注意语言精练、表达准确,体现答案的逻辑性和要点化。

【【原创精品解析】历史卷·2015届江西省师大附中高三上学期期中考试(201411)】1. 战国时“士”阶层日益壮大。依其主张,钱穆把他们分为“劳作派”、“不仕派”、“禄仕派”、“义仕派”和“退隐派”。下列属于“劳作派”的人物是[( )

A.墨子 B.韩非 C.孟子 D.庄子

【知识点】O1古代中国·中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”

【答案】A根本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,依据所学知识,墨子属于“劳作派”,庄子属于“不仕派”,韩非属于“禄仕派”,孟子属于“义仕派”,庄子属于“退隐派。

故选: A

【思路点拨】 解答本题的关键在于最大限度地获取有效信息,并作出正确判断。

【【原创精品解析】历史卷·2015届山西省太原五中高三10月月考(201410)】10.“强调情感与理性的合理调节,以取得社会存在和个体身心的均衡稳定:不需要外在神灵的膜拜、非理性的狂热激情或追求超世的拯救,在此岸中达到济世救民和自我实现。”这体现的是

A.文艺复兴的人文追求 B.启蒙运动的政治理想

C.儒家的政治道德原则 ? D.道家的自然达观理念

【知识点】O1古代中国·中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成

【答案】C 解读材料关键信息,“社会存在和个体身心的均衡稳定”、“ 追求超世的拯救”、“ 济世救民和自我实现”,而结合所学知识可以判断,儒家思想强调仁政,主要仁者爱人,己所不欲勿施于人,能够体现材料所述信息。

故选: C

【思路点拨】 解答本题的关键在于最大限度地获取有效信息,并作出正确判断。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三11月月考(201411)】12、陈寅恪在《冯友兰中国哲学史上册审查报告》中写到:“所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。”下列选项对此理解正确的是①读史者应结合当时历史的特定环境感悟历史②对历史人物和事件的评价应同情其所处环境③对历史人物和事件的评价应具有批判意识④研究历史应神游冥想,充分发挥主观想象

A.①② B.①②③ C.①②④ D.②③④

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·历史评价

【答案】B 解析:材料“与立说之古人,处于同一境”表明历史需与历史背景环境结合,“对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情”表明历史评价应同情其所处环境,“始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论”则表明作者主张对历史评价应具有批判意识,故符合题意的选项为B。④与材料信息无关。

【思路点拨】本题考查学生材料有效信息的获取能力,依据材料进行正确解读判断即可。

二、非选择题:第13题26分,第14题26分。共2大题52分。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三10月月考(201410)】13.阅读下列材料,回答相关问题:26分。

材料一 “戮力本业,耕织致粟帛多者 ,事末利及怠而贫者,举以为收孥。”

——《史记?商君列传》

“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”——《明夷待访录?财计三》

概括材料一中两人关注的共同问题,指出两者主张的差异。(4分)

材料二 《汉书》卷七十傅常郑甘陈段传第四十:“于是中朝左将军辛庆忌、右将军廉褒、光禄勋师丹、太中大夫谷永孟康曰:‘中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。’”

朱元璋统一中国后,为建立中央集权的体制,以胡惟庸案为借口废除了丞相,设殿阁大学士,作为皇帝的咨询机构,这就是内阁的雏形。

(2)结合材料二和所学知识,指出前后两个史实有何主要异同?(8分)

材料三 1988年,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会发表宣言称:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2540年前,去吸取孔子的智慧。”

(3)材料三中,全世界的科学巨匠为什么会发出“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2540年前,去吸取孔子的智慧”的呼吁?(4分)

材料四 就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来。以致汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”。 ——《飘逝的岁月——中国社会史》

(4)材料四反映了什么现象?(2分)据此分析北魏孝文帝改革对北方社会的影响和对中国历史发展的影响。(4分)

材料五 马克思、恩格斯指出:“一定时期的文化是一定时期政治经济的反映。”

(5)结合宋代在科技、文学艺术等某一方面的新变化,论证材料五的观点。(4分)

【知识点】A2 H2 O1 Q1从汉至明清政治制度的演变?古代商业的发展及古代的经济政策?“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”?古代中国的发明和发现、辉煌灿烂的文学

【答案】答案:26分。

(1)问题:中国古代农业和工商业的地位;如何处理工业和工商业的关系才更有利于经济发展;施行怎样的经济政策才能更好促进社会发展。(2分)(言之有理,一点即可)

差异:前者主张重农抑商,后者主张工商皆本。(2分)

(2)相同:都改任亲信或身份低微的人辅佐皇帝;都反映了皇权与相权的冲突;都反映了随着皇权的不断加强,中枢权力机构的组成不断发生变化。(4分,任答2点即可)

不同:汉武帝采取措施将丞相排除出中枢决策的核心;明太祖则废除了丞相。(4分)

(3)孔子倡导“仁”的观念、重视道德教化等人文关怀思想,有利于解决当前文明发展过程中所出现的问题与弊端;对于建设和谐世界,反对战争,对于世界经济发展过程中,加强个人的道德修养等有着重大的现实意义;孔子的思想有利于世界和平与发展的时代主题。(4分,任答2点即可)

(4)现象:民族间的服饰相互影响(民族融合)。(2分)

影响:孝文帝改革使北方出现了民族大融合的局面(“北方民族的大融合”或“中华民族的大融合”);为国家重新走向国家统一(或“为隋唐大一统”)奠定了基础。(融合和国家统一两方面赋分)(4分)

(5)科技:战争频繁,促进火药和火药武器的发展(海外贸易及航海发展促使指南针用于航海;“重文轻武”使得读书参加科举考试盛行,催生了活字印刷术)。(2分)

文艺:商品经济发展和市民阶层兴起使宋词(书法、民俗画)等市民文化兴起(文人山水画的兴起反映了文人阶层的壮大)。(2分)

解析:第(1)题从材料可以看出商鞅主张重农抑商,而黄宗羲主张工商皆本。二人关注的共同问题是经济部门之间的关系和经济发展。第(2)题要求比较异同,从材料可以看出二人都选亲信参政,削弱相权,不同是朱元璋废除了丞相。第(3)题答出孔子思想的现实意义。第(4)题根据材料可以看出孝文帝改革后,胡服在汉族中传播开来,说明了民族融合。然后答出其影响。第(5)题注意题干要求从“科技”或“文学艺术”中选取,然后加以说明。

【思路点拨】阅读材料,提取有效信息,注意设问具体要求,联系史实回答。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三10月月考(201410)】3.据学者考证,汉代已可种植反季节蔬菜,但当时有人认为这种做法违反自然节律,会导致灾异。这种看法的理论根源在于

A.勤俭节约 B.天人感应 C.重农抑商 D.格物致知

【知识点】H1 O1发达的古代农业及古代手工业的进步?“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”

【答案】B 解析:材料表现了人们认为“种菜”(人事)会导致天降灾异(上天反应),这是“天人感应”的思想表现。

故选:B

【思路点拨】根据材料描述现象提炼内在本质问题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省南充市高三第一次高考适应性考试(201411)】2.中庸作为儒家思想中的一个重要范畴,是儒家学说和中华文化的核心。北宋理学家程伊川说:“不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。”据此可知,“中庸”的含义是

A.坚守正道 B.不偏不倚 C.以和为贵 D.偏听偏信

【知识点】O1 “百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”·儒家思想

【答案】A 解析:题干信息“中者,天下之正道;庸者,天下之定理”表明中庸涵义是正道,故本题正确选项为A。

【思路点拨】本题考查学生获取材料有效信息能力,解题时抓住题干关键“中者,天下之正道”分析判断即可。

【【原创精品解析】历史卷·2015届云南省玉溪一中高三上学期期中考试(201411)】3、下列观点或学说中,包含有约束君主意图的是

A.“法不阿贵,绳不绕曲” B.“天人感应”

C.“为政之要,在于用人” D.“礼乐征伐自诸侯出”

【知识点】O1古代中国·中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”

【答案】B A项强调的是贵族享有法律特权,C项强调人才的重要,D项强调维护诸侯权力的扩张,B董仲舒提出的“君权神授,天人感应”一方面突出君权,另一方面也希望对君权进行一定的制约。

故选:B

【思路点拨】 解答本题的关键在于最大限度地获取有效信息,并作出正确判断。

O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想

【【原创精品解析】历史卷·2015届重庆市重庆一中高三上学期第二次月考(201410)】14.朱熹在将两个孙子的教育托付于弟子后,在信中叮嘱弟子严督二孙“只可着力学做好人,是自家本分事。平时所望于儿孙者不过如此,初不曾说要入太学,取科第也。”王守仁也曾将读书作文称为“枝叶事”,立志才是“植根事”。由此可知宋明理学家

A.强调人的修养为首位 B.明确反对科举制度

C.强调“发明本心” D.强调“天理”的决定作用

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·宋明理学

【答案】A 解析:材料信息“只可着力学做好人”和“立志才是植根事”表明朱王二人强调人的修养重要性,B项错误,有断章取义之嫌,C、D项在材料中无从体现,俱排除,故本题选A。

【思路点拨】本题考查学生材料有效信息的获取能力和分析能力,解题时需对材料信息解读全面。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁省沈阳二中高三上学期期中考试(201411)】8.明清时期,商人在文学作品中出现的频率非常高,并且有很多是以主角的身份出现,一改以往作品中的“文不谈商贾”的现象,而且商人在文学作品中的形象大大改观,不再只是惟利是图,贪得无厌的形象。这反映出( )

A.社会主流价值观念改变 B.社会生活决定文学内容

C.社会价值取向发生变化 D.社会阶层地位变动频繁

【知识点】O2 中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·明清之际活跃的儒家思想

【答案】C 解析:由已学知识可知明清时期,商品经济发展,工商业市镇和市民阶层兴起,商人地位提高,明朝三言二拍第一次将作为被歌颂的对象,反映了人们的价值取向发生变化。据此C符合题意。但是,由于占统治地位的仍是重义轻利的宋明理学,且统治者仍“重农抑商”,故A项错误。题干并未涉及“社会生活”的变化,故B项不准确。故选C。

【思路点拨】本题考查学生对《九章算术》认识和理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁省沈阳二中高三上学期期中考试(201411)】7.葛兆光在《中国思想史》中曾说:“朱熹最重要也是在后世影响最广泛的著作是《家礼》。”“朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的,他反复强调这种原则在生活中的实现。”对于朱熹的作用,作者认为( )

A.实现了儒学的道德化和宗教化 B.实现了儒学的政治化

C.实现了儒学的世俗化和普及化 D.实现了儒学的哲学化

【知识点】O2 中国传统文化主流思想的演变·“宋明理学及明清之际活跃的儒家思想· 朱熹的思想

【答案】C 解析:从材料中朱熹反复强调自己提倡的理学原则在生活中的实现。可以看出,朱熹的贡献是实现了儒学的世俗化和普及化。故选C。;

【思路点拨】本题考查学生对程朱理学思想认识和理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】27、明末李贽说:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给孔子而后足,若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”其思想核心是

A、维护封建礼教 B、主张学以致用 C、反对迷信崇拜 D、抨击腐朽统治

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·李贽

【答案】C 解析:材料的观点是否定孔子的权威,实际上是否定宋明理学,故本题选C。ABD项俱与材料信息无关。

【思路点拨】本题考查学生获取材料有效信息的能力,依据所学可直接解题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期期中考试(201411)】26、僧问:如何解脱?禅师曰:谁缚汝?又问:如何是净土?师曰:谁诟汝?问:如何是涅槃?师曰:谁将生死与汝?与禅师观点相似的是

A、孟子 B、董仲舒 C、朱熹 D、王阳明

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·王阳明

【答案】D 解析:材料的意思是说世间束缚你的人、污染你的人、决定你生死的人都是你自己,体现的是主观唯心主义的观点,和王守仁的观点类似。王守仁的心学主张心即理。故应选D。

【思路点拨】本题考查学生运用所学知识分析理解问题的能力和正确解读材料信息能力。

【【原创精品解析】历史卷·2015届辽宁师大附中高三上学期10月模块考试(201410)】O2 H2 J1 K1 29、(44分)阅读下列材料,回答问题:

材料一:僇力本业耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——司马迁《史记·商君列传》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之欲来,商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本也。 ——黄宗羲《明夷待访录》

(1)阅读材料一,说明黄宗羲与商鞅思想相比,发生了什么变化?(4分)结合时代背景分析变化的原因。(4分)

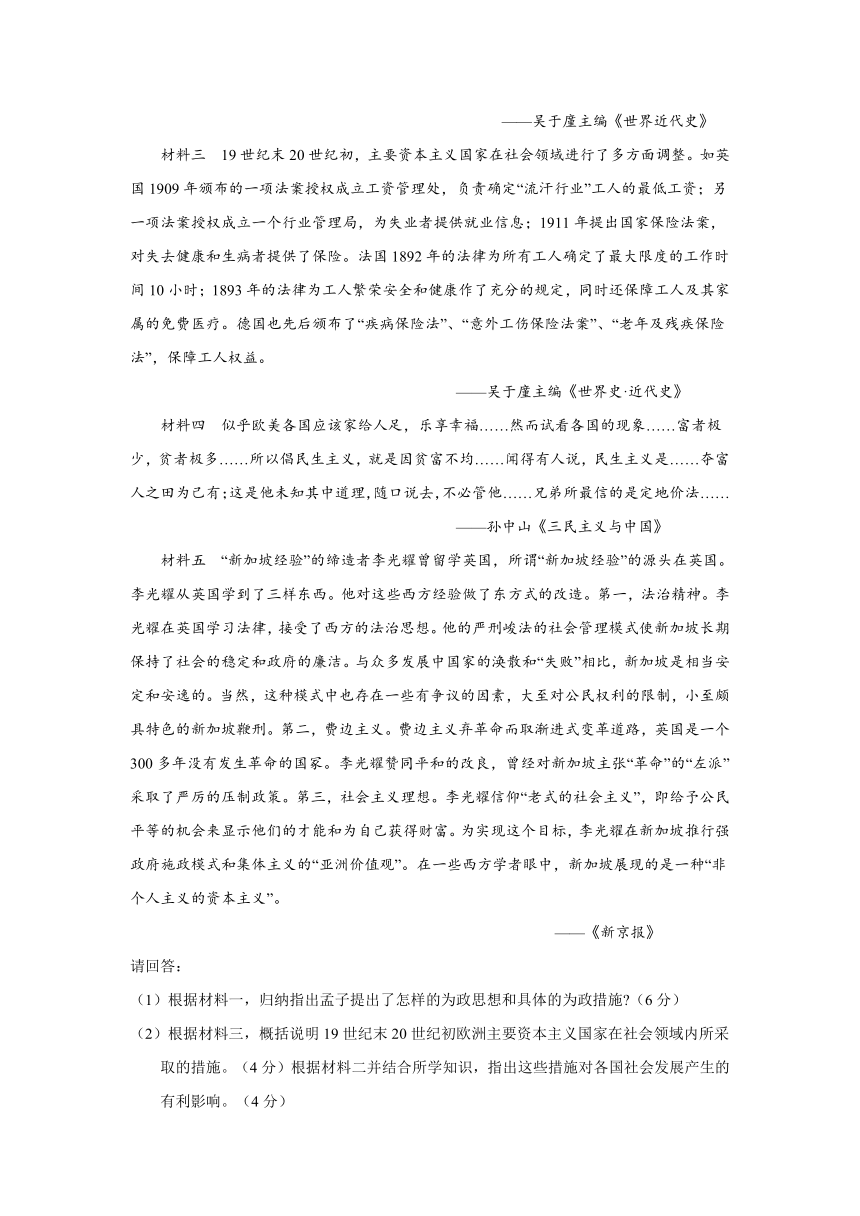

材料二:下面是1836——1838年与1894年中国茶叶产销量统计表

1836-1838年(平均每年)

1894年

数量(万担)

比例(%)

数量(万担)

比例(%)

内销

165.29

76.78

171.48

44.32

外销

50

23.22

215.44

55.68

产量

215.29

100

386.92

100

(2)材料二反映了什么现象?(4分)结合所学知识,分析这种现象的成因以及对中国经济结构的影响。(12分)

材料三:1953年2月,中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡‘组织起来’。” ——《农村政策文件选编》(一)

(3)根据材料三指出,中共中央提出将农民“组织起来”的理由,(12分)结合所学知识分析20世纪50年代中国将农民“组织起来”的得与失。(8分)

【知识点】

中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·明清之际活跃的儒家思想

古代中国经济的基本结构与特点·古代商业的发展及古代的经济政策·明清商品经济发展

近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展·近代中国经济结构的变动

中国特色社会主义建设的道路·经济建设的发展和曲折

【答案】答案:

(1)由重农抑商到工商皆本。(4分)原因:商品经济发展,资本主义萌芽产生,市民工商阶层壮大,经世致用思想兴起。(4分,任意一点)

(2)现象:产生扩大,外销增长,比例超过内销。(4分)原因:列强侵略,中国被卷入世界资本主义市场,成为资本主义国家的原料产地。(4分)影响:小农经济逐步瓦解(4分),有利于商业发展和民族资本主义的产生发展。(4分)

(3)理由:分散经营的小农经济不能满足国家工业化所需要的粮食和原料(4分)扩大工业品市场(4分)帮助农民走上富裕道路(4分)。得:1953年对农业进行社会主义改造,建立社会主义公有制,推动生产力发展。(4分)失:1958年在农村开展人民公社化运动,挫伤了农民的积极性,是导致国民经济严重困难的重要原因之一。(4分)

解析:(1)“变化”据材料信息可分析出黄宗羲主张工商皆本,商鞅变法时期重农抑商政策初步确立答案。回答原因时,可结合明清的政治、经济、思想、文化等方面进行综合分析;(2)分析现象是要仔细观察茶叶在1836~1838年与1894年产量的变化,可分析出近代茶叶生产扩大,其产量翻了近一番;再观察茶叶在1836~1838年与1894年内销和外销的比例变化,可分析茶叶外销大幅增长,比例超过了内销。注意纵向横向的观察。回答成因时要考虑内因和外因,从政治、经济、思想、文化等多方面考虑。影响据所学知识很好回答。(3)理由依据材料“使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路”、“提高农民的购买力”归纳出帮助农民走上富裕道路;“使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料”概括出分散经营的小农经济不能满足国家工业化所需要的粮食和原料;“提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场”概括出扩大工业品市场。分析20世纪50年代中国将农民“组织起来”的得失时,要了解当时组织农民的具体做法包括三大改造中的对农业的改造、人民公社化运动,据此评价分析即可。

【思路点拨】解答本题的关键在于结合所学知识,对材料关键信息的综合分析、归纳。

【【原创精品解析】历史卷·2015届湖南省长沙市长郡中学高三第三次月考(201411)word版】A2 O226.(24分)科举制在中国延续了1300多年,对中国社会产生了深远的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 故愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。请更其法,凡《四书》《五经》之文皆问疑义,其所出之题不限盛衰治乱,使人不得意拟,而其文必出于场中之所作。又不然,则姑用唐宋赋韵之法,犹可以杜节抄剽盗之弊。其表题专出唐宋策题,兼问古今,人自不得不读《通鉴》矣。

——顾炎武《日知录》

材料三 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部……等,也都需要懂得相关专业的干员。显然,科举制无法培养、选拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳科举制的历史进步性。(8分)

(2)据材料二,概括顾炎武对科举制的基本观点。(4分)结合所学知识分析顾炎武上述议论的背景。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识分析科举制1905年被废除的原因。(6分)

【知识点】古代东西方的政治制度·从汉至明清政治制度的演变·科举制;中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·顾炎武思想;

【答案】

解析:(1)从材料一“能破朋党之私”可归纳出有利于破除结党营私之弊;从“不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得”可归纳出限制了徇私舞弊的发生;另外再结合所学可以概括出科举制的其他进步性:打破了世家大族垄断官场的特权;扩大了官吏的来源;提高官员文化素质;加强了中央集权;促进社会稳定。

(2)第一小问从材料中“以为八股之害等于焚书,败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也”、“请更其法”“其所出之题不限盛衰治乱”、“则姑用唐宋赋韵之法”来概括作答;第二小问结合所学,从明清时期的政治、经济等几个角度回答即可。

(3)依据材料二可知科举制弊端暴露,束缚思想;依据材料三“铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,无疑需要大量科学技术人才来操作和管理”等可概括出近代工业发展和近代学堂创办,科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。结合所学从科举制的弊端是中国落后的一个重要原因,导致民族危机加剧。

参考答案:

(1)进步:有利于破除结党营私之弊;限制了徇私舞弊的发生;打破了世家大族垄断官场的特权;扩大了官吏的来源;提高官员文化素质;加强了中央集权;促进社会稳定。(8分)

(2)观点:八股取士危害甚于焚书坑儒;改革科举制,考察内容灵活,不限于治乱兴衰;借鉴唐宋考察诗赋、策论。(4分)

背景:君主专制空前强化,封建制度衰落;商品经济发展,资本主义萌芽产生;工商业阶层日益壮大。(6分。其他答案言之有理,酌情给分)

(3)原因:八股取士束缚思想;民族危机加深;西学东渐,近代工业发展和近代学堂创办,科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。(6分,每点2分。其他答案言之有理,酌情给分)

【思路点拨】 解答本题的关键在于对科举制度存废的认识,并会依据所学知识进行综合答题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届山西省太原五中高三10月月考(201410)】26.A2 H1 H2 O2(12分)学习历史,依据一定的视角观察整理历史脉络很重要。这是一位学者整理中国明清时期时代特征的书稿提纲。

(1)请你依据他的思路补足空缺部分。(6分)

工业文明的兴起·原工业化时期亚欧诸农业文明的嬗变

一.明清时期中华文明的新变化

1.生产新变化

(1) 农业:新农作物引进

农业种植技术提高

(2)手工业:纺织:棉纺织业取代桑蚕之业成为主要的家庭副业

2.商品经济的发达:

(1)市场网络的形成和全国性统一市场的构建

(2)以日常消费品为大宗商品的长途贩运发达

(3) ①

(4) ②

(5) ③

3.资本主义因素的产生:

(1)手工业: ④

(2)农业资本主义因素出现

4.专制主义的统治:君主摆脱相权的纠葛,罢免官僚机构之首的宰相

5.知识分子的新动向:从学术批判向政治批判转变,形成党、社

6.城市居民运动:明:反对矿监矿税使的斗争

清:苏州纺织工人罢工

7.新思想的出现:经济: ⑤

政治: ⑥

二.伊斯兰文明的扩展

(2)请为他提出一条修改意见。并简述理由。

【知识点】古代中国·古代东西方的政治制度 古代中国经济的基本结构与特点 中国传统文化主流思想的演变

【答案】 答案:

工业文明的兴起·原工业化时期亚欧诸农业文明的嬗变

一.明清时期中华文明的新变化

1.生产新变化

(1) 农业:新农作物引进

农业种植技术

(2)手工业:纺织:棉纺织业取代桑蚕之业成为主要的家庭副业

2.商品经济的发达:

(1)市场网络的形成和全国性统一市场的构建

(2)以日常消费品为大宗商品的长途贩运发达

(3)农业产品和手工业品的地区性生产基地出现

(4)巨大的商业资本活跃

(5)白银成为主要货币

(6)钱庄、票号等金融业务机构出现

3.资本主义因素的产生:

(1)手工业:丝织业“机户出资,机工出力”;矿冶业

(2)农业资本主义因素出现

4.专制主义的统治:君主摆脱相权的纠葛,罢免官僚机构之首的宰相

5.知识分子的新动向:从学术批判向政治批判转变,形成党、社

6.城市居民运动:明:反对矿监矿税使的斗争

清:苏州纺织工人罢工

7.新思想的出现:经济:工商皆本

政治:限制君权的早期民主启蒙思想

(2)请为他提出一条修改意见。并简述理由。

示例1:专制主义的统治应该抽出来,是中国专制主义达到顶峰,国家命运系于一人之手,造成国人民主民权意识的缺失,不符合工业文明发展由专制走向民主的历史趋势。

示例2:应增加第8条,文学艺术领域的新气象或科技领域里的西学东渐,理由略。

解析:(1)依据一定的视角观察整理历史脉络是解答本题的关键,要准确把握中国明清时期时代特征,结合明清之际经济发展的相关史实,依据作者的思路补足空缺部分。(2)为作者提出修改意见可从文明史观的角度和近代化史观的角度,删掉第4条“专制主义的统治”,理由是明清君主专制强化不符合工业文明发展由专制走向民主的历史趋势。也可以从文化交流的角度增加文学艺术领域的新气象或科技领域里的西学东渐等相关史实。

【思路点拨】 解答本题的关键在于对有效信息进行完整、准确、合理的解读,运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题。

【【原创精品解析】历史卷·2015届四川省成都外国语学校高三11月月考(201411)】3、明朝后期开始,利玛窦等欧洲传教士先后来华,把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,同时把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲,欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。这表明当时

A.“中学西传”与“西学东渐”客观并存 B.传教士为中国的自然科学注入新的生机

C.儒家经典成为欧洲启蒙运动的重要武器 D.“相互的启蒙”推动中西文明转型进步

【知识点】O2宋明理学及明清之际活跃的儒家思想·明末清初“西学东渐”

【答案】A 解析:材料信息“利玛窦把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国”说明出现西学东渐,“同时把中国的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲”说明出现中学西传现象,结合“相互的启蒙”说明A项与材料信息相符,故选A。

【思路点拨】本题考查学生材料信息解读能力,BC项只是材料部分信息反映,D项在材料中无从体现。

【【原创精品解析】历史卷·2015届吉林省长春外国语学校高三上学期期中考试(201411)】27.明清时期,在某些方面,中国的文化有了重大进展。官方方面,程朱学派的地位甚至比前朝更为巩固。非官方方面,程朱学派和陆王学派在清朝都发生了重大的反动。这里的“反动”是指

A.对君主专制的极力拥护 B.对传统儒学地位的彻底否定

C.倡导“自由”“平等”的思想 D.对传统儒家思想的批判继承

【知识点】O2中国传统文化主流思想的演变·宋明理学及明清之际活跃的儒家思想

【答案】 D 解析:依据所学知识,明末清初思想界出现了思想活跃局面,对传统儒学进行了批判继承;故这里的“反动”是指D项。A项说法错误,明清时期进步思潮的重要内容之一就是反对君主专制;B项说法错误,是批判的继承儒学;C项不属于明清进步思潮的内容。

故选:D

【思路点拨】解答本题的关键在于对明清之际的儒家思想的发展特点的准确理解。

【【原创精品解析】历史卷·2015届云南省玉溪一中高三上学期期中考试(201411)】A2 H2 O2 41、(13分)历史“面面观”

史学界有人认为,宋代是“积贫积弱”的时代,“弱宋”几乎成了这个王朝的代名词。但也有许多学者主张宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”的时代。

问题:

(1)结合所学知识,你认为造成“弱宋”的原因是什么?(6分)

(2)你是否同意宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”时代的观点,并说明理由。(7分)

【知识点】古代中国·从汉至明清政治制度的演变 古代商业的发展 宋明理学

【答案】 答案:

(1)水平1:能举出“弱宋”的具体表现,且原因分析到位。(表现2分,原因分析4分,共6分)

如:“弱宋”的表现——宋朝不是大一统的王朝,始终与多民族政权并立;边境安全存隐患,长期通过“金钱换和平”的下策(澶渊之盟、绍兴和议);两宋最终分别被金、蒙古等少数民族政权所灭。(任意两点,各1分)

“弱宋”的原因分析——宋太祖采纳赵普的建议,“杯酒释兵权”,解除将军将领兵权;以“重文轻武”为国策,防范武将,建立文官体制;内重外轻、更戍法等,形成士大夫为主体的文官政府;为缓解边境安全隐患,长期通过“金钱换和平”的策略,加重政府开支;冗官、冗兵和冗费现象,加剧了“弱宋”局面。(任意两点,各2分)

(2)水平1:基于题意的观点进行判断,并理由充分。(7分)

如:同意宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”时代的观点。

理由:宋朝是中国的“文艺复兴”时代,从科技方面看,有“三大发明”及沈括的《十二气历》;从思想文化方面看,理学达到儒学发展的最高阶段、司马光的史学巨著《资治通鉴》、宋词的繁荣;另外,如文官体制及士大夫(知识分子)地位的提高等。(4分)宋朝是中国的“经济革命”时代,表现在南宋时期经济重心南移完成、海上丝绸之路的繁荣的诸多表现:三大贸易港、市舶司、番市番坊等,与亚非各国交往频繁。(3分)

又如:不同意宋代是中国历史上“文艺复兴”和“经济革命”时代的观点。

理由:三大发明等科技发明依然是传统科技,与西方“文艺复兴”时代以来的近代科技有本质不同;理学虽然是儒学发展的最高阶段,但根本上说是维护君主专制的工具,是儒学的复兴,与西方文艺复兴是反封建、反教会的资产阶级新思想也有本质区别。(4分)

商品经济、海外贸易繁荣,但未出现新的生产方式(资本主义萌芽),封建经济大发展,因此不能称之为“经济革命”。(3分)

水平2:基于题意的观点进行判断,但说明理由不够充分。(按题意相符程度给分)

水平3:仅对观点进行判断,无理由说明。(0分)

解析:(1)解读本题要仅仅围绕“弱宋”来归纳表现,分析原因。表现可从多政权并立、边境安全存隐患、被少数民族政权所灭等方面归纳,原因可结合宋朝初期为加强中央集权所采取的措施,造成三冗二积的恶果予以分析。(2)属于开放性试题,可以选择同意或不同意。解读的关键在于根据选择的观点完整科学的提供适当的论据,理由充分。

【思路点拨】 解答本题的关键在于理解试题提供的表格材料和考试要求,理解材料,最大限度地获取有效信息。

同课章节目录