第10课 辽夏金元的统治 课件(共22张PPT) 2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共22张PPT) 2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并

立与元朝的统一

辽夏金元的统治

考一考:结合图片,哪位同学能简要介绍作品涉及的历史背景?

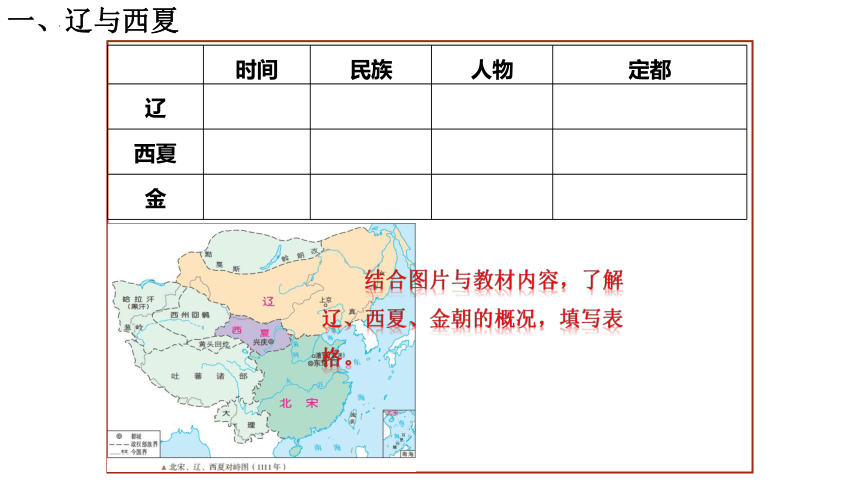

一、辽与西夏

时间 民族 人物 定都

辽

西夏

金

结合图片与教材内容,了解辽、西夏、金朝的概况,填写表格。

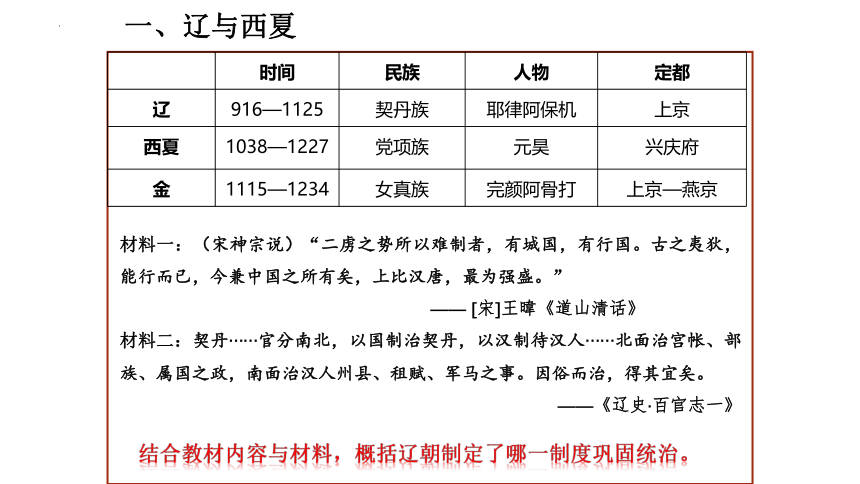

一、辽与西夏

时间 民族 人物 定都

辽 916—1125 契丹族 耶律阿保机 上京

西夏 1038—1227 党项族 元昊 兴庆府

金 1115—1234 女真族 完颜阿骨打 上京—燕京

材料一:(宋神宗说)“二虏之势所以难制者,有城国,有行国。古之夷狄,能行而已,今兼中国之所有矣,上比汉唐,最为强盛。”

—— [宋]王暐《道山清话》

材料二:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》

结合教材内容与材料,概括辽朝制定了哪一制度巩固统治。

一、辽与西夏

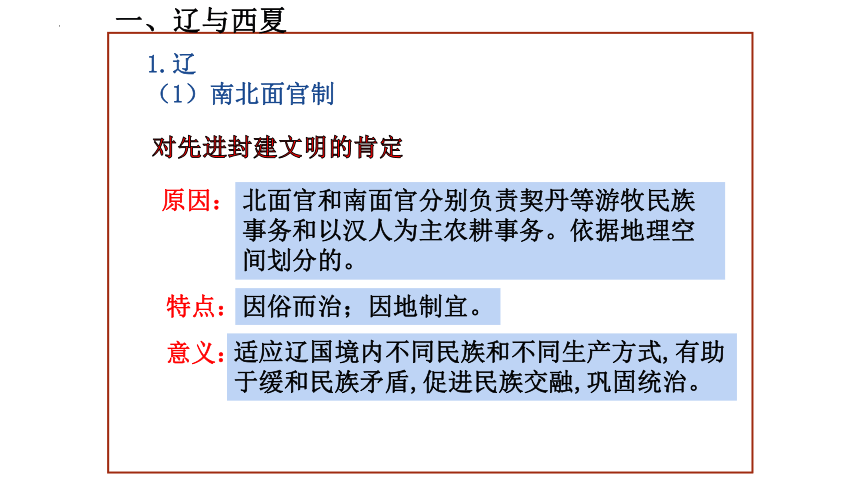

1.辽

(1)南北面官制

原因:

意义:

因俗而治;因地制宜。

适应辽国境内不同民族和不同生产方式,有助于缓和民族矛盾,促进民族交融,巩固统治。

特点:

北面官和南面官分别负责契丹等游牧民族事务和以汉人为主农耕事务。依据地理空间划分的。

对先进封建文明的肯定

一、辽与西夏

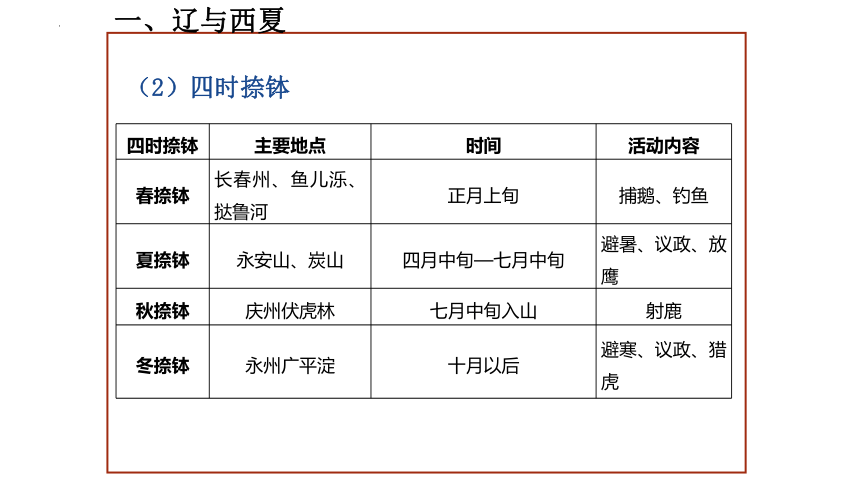

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州、鱼儿泺、挞鲁河 正月上旬 捕鹅、钓鱼

夏捺钵 永安山、炭山 四月中旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

(2)四时捺钵

一、辽与西夏

迁徙中的行营成为国家政治中心。

仿宋制,中央机构除汉式官称,保留本民族称谓的官称。

2.西夏

制度:

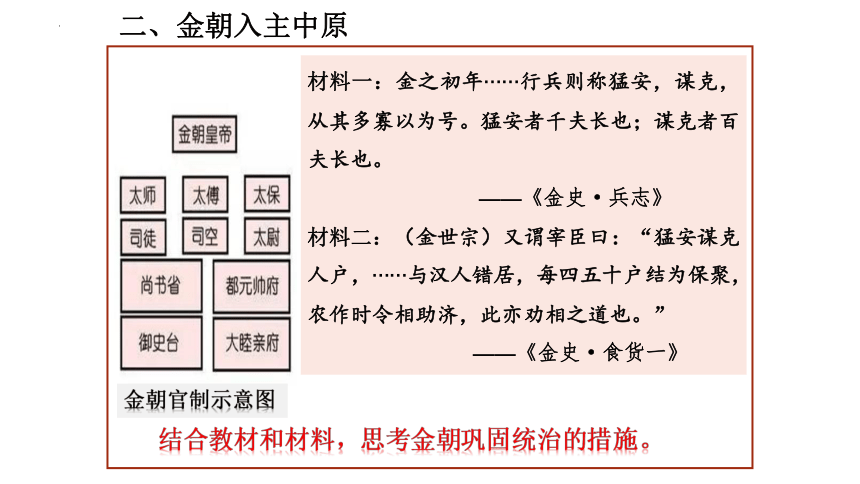

二、金朝入主中原

材料一:金之初年……行兵则称猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者千夫长也;谋克者百夫长也。

——《金史·兵志》

材料二:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”

——《金史·食货一》

结合教材和材料,思考金朝巩固统治的措施。

金朝官制示意图

二、金朝入主中原

措施:

沿袭唐宋;

猛安谋克制:兵农合一

猛安谋克:既是生产组织,也是军事组织和基层行政组织,便于国家管理。

大定之治:12世纪后期,金世宗在位期间,金朝进入鼎盛时期,出现了“大定之治”,金世宗也被称为“小尧舜”。尧舜本是中原政权所推崇的圣君贤主,现在用尧舜来形容一位少数民族的统治者,这体现了什么

对中原文化的认同。

迁都燕京。

二、金朝入主中原

原因:

影响:

原都城地理位置偏远,交通不便;

燕京地理位置优越,交通便利,气候温暖;

削弱女真贵族的需要,减少变革阻力;

统治范围扩大,加强对中原地区控制的需要。

促进北京的开发,北京成为都城的开始;

为之后元明清定都北京奠定基础;

为大定之治创造条件;

促进少数民族封建化;促进民族交融及统一

多民族封建国家的发展。

二、金朝入主中原

引申关联

府兵制:创建于西魏,隋唐时期得到发展,以均田制为基础,平时务农,战时作战,后被募兵制取代。

保甲制:王安石以五户为一保,五小户为一大保,十大户为都保,保丁平时务农,战时作战。

猛安谋克制:金朝特有的军事行政制度,以户为单位,每三百户编为一谋克,十谋克编为一猛安,各户壮丁平时从事农业生产,战时作战。

八旗制度:建州女真努尔哈赤统一女真过程中推行的军事制度,按军事组织形式,把女真人编制起来,在贵族控制下进行行政管理、军事征伐和组织生产。

三、元朝统一与民族关系

材料:“昔之为国者,或以所起之地,或因所受之封,为不足法也,故谓之‘元’焉。元谓之大也,大不足以尽之,而谓之元者,大之至也。”

——忽必烈

1.概况

1234年,灭金;

1218年,灭西辽;

1227年,灭西夏;

1206年,铁木真统一草原各部(成吉思汗);

1247年,凉州会谈后,西藏开始接受中央政府管辖;

1260年,忽必烈继承汗位;

1271年,元朝建立,定都大都;

1279年,灭南宋余部,统一全国;

1368年,红巾军农民起义

四大汗国(察合台、钦察、伊利、窝阔台)

1253年,兼并大理;

三、元朝统一与民族关系

三、元朝统一与民族关系

2.措施

(1)驿道、驿站、急递铺

便于政令传达,物资运输

加强中央集权;促进交通发展;

促进经济文化交流

(2)中央:一省制

相权扩大;疆域辽阔,适应统治。

三、元朝统一与民族关系

材料一:行中书省……掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”

——《元史·百官志七》

材料二:旧诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省”。

——《元史·百官志七》

材料三:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料反映了行省制的什么特点,有什么影响?

(3)地方:行省制

三、元朝统一与民族关系

性质:中书省的派出机构+地方最高行政机构;

特点:掌握军政大权;

中央集权+地方分权(大而不专)

打破山川形便,犬牙交错(大而难独)

①辖区广阔,军政大权集中,提高行政效率;

②加强中央集权,巩固了多民族封建国家的统一;

③我国省制度的开端;

④促进边疆少数民族地区政治、经济、文化的发展;

⑤我国古代地方管理制度的重大变革,对后世影响深远。

影响:

三、元朝统一与民族关系

引申关联

中国古代地方行政体制的演变

秦朝:郡县制。

汉初:郡县与封国并存,诸侯国权力加强。

汉武帝:颁布推恩令、设刺史制度,加强集权。

东汉:州、郡、县三级。

隋朝:州、县两级。

唐朝:道、州、县三级;设节度使。

宋朝:路、府(州)、县三级。

元朝:行省、路、府、州、县多级。

明朝:明初设三司,中后期设巡抚统领三司。

清朝:省、府、县三级;设总督和巡抚。

三、元朝统一与民族关系

(4)边疆

吐蕃:设直属中央的宣政院;

西域:设北庭都元帅府、宣慰司;

台湾:设澎湖巡检司,进行行政管理,以经略台湾。

边疆管理呈现出与内地一体化趋势。

材料:盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁靡之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——[元]宋濂:《元史》卷58《志第十·地理一》

元朝对于边疆的治理有什么特点?

三、元朝统一与民族关系

3.民族政策

(1)民族交融——产生新的民族,如回族;

(2)民族政策:民族歧视和压迫政策——民族矛盾;

四等人制:蒙古人、色目人、汉人、南人。

三、元朝统一与民族关系

引申关联

比较唐宋羁縻府州政策与元朝一体化管理

羁縻府州政策是唐代在周边少数民族地区设置的一种带有自治性质的地方行政机构,由少数民族首领充任刺史或都督,有财政上的自主权,并允许世袭其职,但须接受都护府的监领。这体现了唐代对少数民族采取笼络政策和松散管理方针,具有因俗而治的特点,有利于民族之间的和平相处和交融。

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆与内地实行一体化管理,有助于加强中央集权,对边疆地区实行了较长时间和比较稳定的统治。

板书设计

一、辽与西夏:南北面官制;四时捺钵;

二、金朝入主中原:迁都燕京;猛安谋克;

大定之治;

三、元朝统一与民族关系:一省制;行省制;

边疆一体化

多元、共生、一体

第10课 辽夏金元的统治

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并

立与元朝的统一

辽夏金元的统治

考一考:结合图片,哪位同学能简要介绍作品涉及的历史背景?

一、辽与西夏

时间 民族 人物 定都

辽

西夏

金

结合图片与教材内容,了解辽、西夏、金朝的概况,填写表格。

一、辽与西夏

时间 民族 人物 定都

辽 916—1125 契丹族 耶律阿保机 上京

西夏 1038—1227 党项族 元昊 兴庆府

金 1115—1234 女真族 完颜阿骨打 上京—燕京

材料一:(宋神宗说)“二虏之势所以难制者,有城国,有行国。古之夷狄,能行而已,今兼中国之所有矣,上比汉唐,最为强盛。”

—— [宋]王暐《道山清话》

材料二:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》

结合教材内容与材料,概括辽朝制定了哪一制度巩固统治。

一、辽与西夏

1.辽

(1)南北面官制

原因:

意义:

因俗而治;因地制宜。

适应辽国境内不同民族和不同生产方式,有助于缓和民族矛盾,促进民族交融,巩固统治。

特点:

北面官和南面官分别负责契丹等游牧民族事务和以汉人为主农耕事务。依据地理空间划分的。

对先进封建文明的肯定

一、辽与西夏

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州、鱼儿泺、挞鲁河 正月上旬 捕鹅、钓鱼

夏捺钵 永安山、炭山 四月中旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

(2)四时捺钵

一、辽与西夏

迁徙中的行营成为国家政治中心。

仿宋制,中央机构除汉式官称,保留本民族称谓的官称。

2.西夏

制度:

二、金朝入主中原

材料一:金之初年……行兵则称猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者千夫长也;谋克者百夫长也。

——《金史·兵志》

材料二:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”

——《金史·食货一》

结合教材和材料,思考金朝巩固统治的措施。

金朝官制示意图

二、金朝入主中原

措施:

沿袭唐宋;

猛安谋克制:兵农合一

猛安谋克:既是生产组织,也是军事组织和基层行政组织,便于国家管理。

大定之治:12世纪后期,金世宗在位期间,金朝进入鼎盛时期,出现了“大定之治”,金世宗也被称为“小尧舜”。尧舜本是中原政权所推崇的圣君贤主,现在用尧舜来形容一位少数民族的统治者,这体现了什么

对中原文化的认同。

迁都燕京。

二、金朝入主中原

原因:

影响:

原都城地理位置偏远,交通不便;

燕京地理位置优越,交通便利,气候温暖;

削弱女真贵族的需要,减少变革阻力;

统治范围扩大,加强对中原地区控制的需要。

促进北京的开发,北京成为都城的开始;

为之后元明清定都北京奠定基础;

为大定之治创造条件;

促进少数民族封建化;促进民族交融及统一

多民族封建国家的发展。

二、金朝入主中原

引申关联

府兵制:创建于西魏,隋唐时期得到发展,以均田制为基础,平时务农,战时作战,后被募兵制取代。

保甲制:王安石以五户为一保,五小户为一大保,十大户为都保,保丁平时务农,战时作战。

猛安谋克制:金朝特有的军事行政制度,以户为单位,每三百户编为一谋克,十谋克编为一猛安,各户壮丁平时从事农业生产,战时作战。

八旗制度:建州女真努尔哈赤统一女真过程中推行的军事制度,按军事组织形式,把女真人编制起来,在贵族控制下进行行政管理、军事征伐和组织生产。

三、元朝统一与民族关系

材料:“昔之为国者,或以所起之地,或因所受之封,为不足法也,故谓之‘元’焉。元谓之大也,大不足以尽之,而谓之元者,大之至也。”

——忽必烈

1.概况

1234年,灭金;

1218年,灭西辽;

1227年,灭西夏;

1206年,铁木真统一草原各部(成吉思汗);

1247年,凉州会谈后,西藏开始接受中央政府管辖;

1260年,忽必烈继承汗位;

1271年,元朝建立,定都大都;

1279年,灭南宋余部,统一全国;

1368年,红巾军农民起义

四大汗国(察合台、钦察、伊利、窝阔台)

1253年,兼并大理;

三、元朝统一与民族关系

三、元朝统一与民族关系

2.措施

(1)驿道、驿站、急递铺

便于政令传达,物资运输

加强中央集权;促进交通发展;

促进经济文化交流

(2)中央:一省制

相权扩大;疆域辽阔,适应统治。

三、元朝统一与民族关系

材料一:行中书省……掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”

——《元史·百官志七》

材料二:旧诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省”。

——《元史·百官志七》

材料三:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料反映了行省制的什么特点,有什么影响?

(3)地方:行省制

三、元朝统一与民族关系

性质:中书省的派出机构+地方最高行政机构;

特点:掌握军政大权;

中央集权+地方分权(大而不专)

打破山川形便,犬牙交错(大而难独)

①辖区广阔,军政大权集中,提高行政效率;

②加强中央集权,巩固了多民族封建国家的统一;

③我国省制度的开端;

④促进边疆少数民族地区政治、经济、文化的发展;

⑤我国古代地方管理制度的重大变革,对后世影响深远。

影响:

三、元朝统一与民族关系

引申关联

中国古代地方行政体制的演变

秦朝:郡县制。

汉初:郡县与封国并存,诸侯国权力加强。

汉武帝:颁布推恩令、设刺史制度,加强集权。

东汉:州、郡、县三级。

隋朝:州、县两级。

唐朝:道、州、县三级;设节度使。

宋朝:路、府(州)、县三级。

元朝:行省、路、府、州、县多级。

明朝:明初设三司,中后期设巡抚统领三司。

清朝:省、府、县三级;设总督和巡抚。

三、元朝统一与民族关系

(4)边疆

吐蕃:设直属中央的宣政院;

西域:设北庭都元帅府、宣慰司;

台湾:设澎湖巡检司,进行行政管理,以经略台湾。

边疆管理呈现出与内地一体化趋势。

材料:盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁靡之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——[元]宋濂:《元史》卷58《志第十·地理一》

元朝对于边疆的治理有什么特点?

三、元朝统一与民族关系

3.民族政策

(1)民族交融——产生新的民族,如回族;

(2)民族政策:民族歧视和压迫政策——民族矛盾;

四等人制:蒙古人、色目人、汉人、南人。

三、元朝统一与民族关系

引申关联

比较唐宋羁縻府州政策与元朝一体化管理

羁縻府州政策是唐代在周边少数民族地区设置的一种带有自治性质的地方行政机构,由少数民族首领充任刺史或都督,有财政上的自主权,并允许世袭其职,但须接受都护府的监领。这体现了唐代对少数民族采取笼络政策和松散管理方针,具有因俗而治的特点,有利于民族之间的和平相处和交融。

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆与内地实行一体化管理,有助于加强中央集权,对边疆地区实行了较长时间和比较稳定的统治。

板书设计

一、辽与西夏:南北面官制;四时捺钵;

二、金朝入主中原:迁都燕京;猛安谋克;

大定之治;

三、元朝统一与民族关系:一省制;行省制;

边疆一体化

多元、共生、一体

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进