2023-2024学年贵州省贵阳市七校高三(上)开学联考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年贵州省贵阳市七校高三(上)开学联考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 22:51:07 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年贵州省贵阳市七校高三(上)开学联考历史试卷

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 在谈到国家治理时,老子认为应该“损有余而补不足”;孟子认为统治者要注意改善劳动者的生活处境,农民“有恒产”才“有恒心”;荀子认为求国家之安的关键在于统治者“平政爱民”“轻田野之税”。这体现了他们( )

A. 轻徭薄赋的理念 B. 提倡重视人民利益 C. 为政以德的思想 D. 主张大力发展农业

2. 北魏中期以来,劳动人民创造的农业生产工具特别是整地碎土工具,比过去复杂得多。此外,西晋时各地的水碾、水难,在十六国时期受到严重的破坏后几乎绝迹,到这时又先后在洛阳和其他地方恢复起来。这反映当时( )

A. 农业得到恢复和发展 B. 机器生产改变了人们生活方式

C. 改革取得显著的效果 D. 工具改进影响了农业生产效率

3. 唐肃宗时期,鉴于玄宗朝李林甫、杨国忠以中书省长官身份长期操控朝政的情况,遂将其改为“宰相分直主政事笔,每一人知十日”。至唐德宗时又将该制度调整为每位宰相“每日一执笔”。据此可知( )

A. 中书省的决策权被剥夺 B. 中央权力进一步加强

C. 权臣干政受到一定制约 D. 朋党之争的局面终结

4. 南宋时期进口商品种类增加,运京的细色货物70种、粗色货物110种,不运京留在当地“打套出卖”的粗色货物140余种。这些粗色货物大都是过去很少或从未进口的一般消费品,如普通药材、木材、服装原料等。这说明南宋时期( )

A. 中国进一步融入全球性经济体系 B. 朝贡贸易开始瓦解

C. 对外贸易与民众生活的联系增多 D. 社会生活水平提高

5. 明代以前的很多作品中,商人往往作为道德事判的对象出现,但在明清小说中,商贾形象被重新定位,他们的职业得到首肯,人格受到尊重,其形象更加客观、人性和生活化。这一变化说明( )

A. 商业发展打破等级秩序 B. 市民阶层社会价值提升

C. 重农抑商政策逐步瓦解 D. 经济发展影响社会观念

6. 李鸿章奏设轮船招商局时,设计的体制是:“由官总其大纲,察其利病,而听该商等自立条议,悦服众商”,自行经营,自负盈亏。后来又说:轮船招商局“有裨国计民生,故须官为扶持,并酌借官帑以助商力之不足”。据此可知,轮船招商局的创办( )

A. 革除了洋务企业弊端 B. 有助于引导传统商业资本转向近代企业

C. 传播了西方科学技术 D. 致力于民族资本主义对海外市场的扩张

7. 南京临时政府实行“平和主义”外交政策,明确宣布清政府“与各国缔结之条约”、“所借之外债”、“所让与各国国家、各国之个人种种权利”继续有效。这表明南京临时政府( )

A. 继承清政府外交政策 B. 急于扩大统治基础

C. 获得国际社会的认可 D. 对现实的必要妥协

8. 1919~1921年间,中国激进知识分子首先从“知识化主义”的点滴改造,走向寻求通盘解决的“信仰化主义”;随后从“柔性化”的无政府主义、社会主义,走向“复调的马克思主义”,最后认同“刚性化”的列宁主义。这种变化表明( )

A. 新文化运动已发生了异化 B. 知识分子救国方式达成共识

C. 马克思主义成为思想主流 D. 以俄为师的道路得到了认可

9. 新中国成立初期,党和政府在私营企业中推广设立劳资协商会议,按照“发展生产,繁荣经济,公私兼顾,劳资两利”的基本原则,以协商、调解、仲裁为主要方法来处理劳资纠纷。劳资协商会议以生产为中心,资方提计划,劳方提意见,双方代表人数一样,都有表决权。这体现了新中国( )

A. 对民族资本家妥协退让 B. 过渡时期的社会特点

C. 实行国家垄断资本主义 D. 已准备接管私营企业

10. 有学者认为,和平共处五项原则的提出不仅标志着中国周边外交战略的形成,而且也意味着在西方国家对华实行孤立遏制政策的情况下,中国对亚洲的集体安全政策的提出。该学者意在强调()

A. 放弃一边倒外交策略的必要性 B. 构建务实的国际关系体系

C. 建立合作共赢的新型国际关系 D. 打破西方国家的外交孤立

11. 恩格斯的一个观点:“罗马法是纯粹私有制占统治的社会生产条件和冲突的十分经典的法律表现,以至一切后来的法律都不能对它做任何实质性的修改”。据此可知罗马法( )

A. 稳定了罗马帝国的统治秩序 B. 具有现实性和深远的影响力

C. 是罗马长期阶级斗争的产物 D. 由公民法逐渐向万民法过渡

12. 文艺复兴时期有四类人群积极投身到艺术赞助之中:以商业和手工业行会为代表的市民团体、宗教团体;当时欧洲和意大利境内大大小小的宫廷以及城邦的政治生活中具有重要影响的富有家族和个人。由此可以看出( )

A. 人文主义思想得到了广泛的传播 B. 新的生产经营方式发挥重要作用

C. 市民阶层是思想传播的主体人群 D. 文艺复兴运动有一定的社会基础

13. 有人在评价苏联(俄)某政策时这样说:“该理论的提出及其实践,使联共(布)告别了由粮食危机引起的岌发可危的处境,苏维埃政权获得了巩固和加强,也使国家的粮食征购量逐年递增,国家成功地获得了足够的粮食。”据此可知该政策( )

A. 巩固了新生的苏维埃政权 B. 促进了苏俄国民经济的恢复

C. 扩大集体农庄经营自主权 D. 顺应了计划经济体制的建立

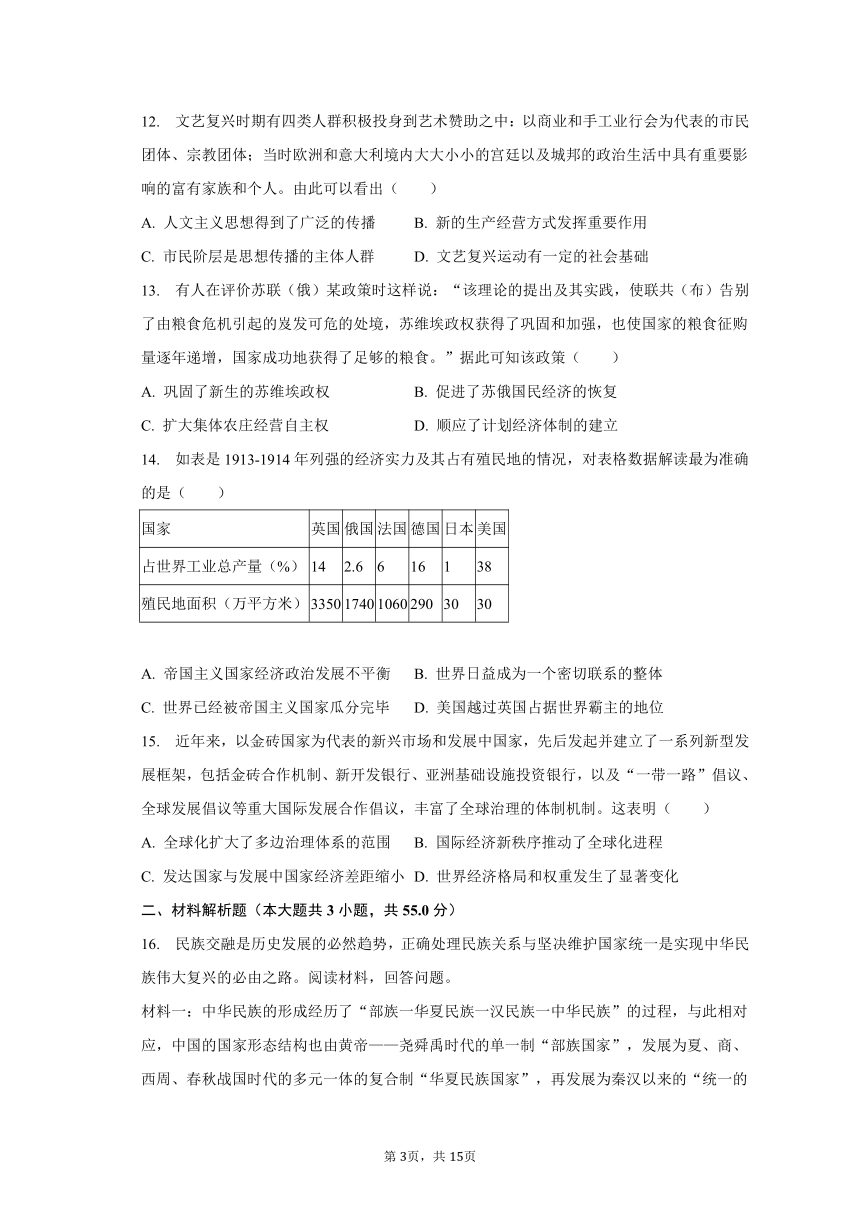

14. 如表是1913-1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况,对表格数据解读最为准确的是( )

国家 英国 俄国 法国 德国 日本 美国

占世界工业总产量(%) 14 2.6 6 16 1 38

殖民地面积(万平方米) 3350 1740 1060 290 30 30

A. 帝国主义国家经济政治发展不平衡 B. 世界日益成为一个密切联系的整体

C. 世界已经被帝国主义国家瓜分完毕 D. 美国越过英国占据世界霸主的地位

15. 近年来,以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家,先后发起并建立了一系列新型发展框架,包括金砖合作机制、新开发银行、亚洲基础设施投资银行,以及“一带一路”倡议、全球发展倡议等重大国际发展合作倡议,丰富了全球治理的体制机制。这表明( )

A. 全球化扩大了多边治理体系的范围 B. 国际经济新秩序推动了全球化进程

C. 发达国家与发展中国家经济差距缩小 D. 世界经济格局和权重发生了显著变化

二、材料解析题(本大题共3小题,共55.0分)

16. 民族交融是历史发展的必然趋势,正确处理民族关系与坚决维护国家统一是实现中华民族伟大复兴的必由之路。阅读材料,回答问题。

材料一:中华民族的形成经历了“部族一华夏民族一汉民族一中华民族”的过程,与此相对应,中国的国家形态结构也由黄帝——尧舜禹时代的单一制“部族国家”,发展为夏、商、西周、春秋战国时代的多元一体的复合制“华夏民族国家”,再发展为秦汉以来的“统一的多民族国家”。虽然“中华民族”一词出现在近代,但自秦汉开始出现统一的多民族国家起,中华民族就处于形成之中。

——王震中《强化国家认同与民族凝聚》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化,并分析这些变化带来的影响。

材料二:中国现代民族国家意识的自觉不同于西方国家是由于国家自身原因而发生的,它更多的是迫于外部挑战刺激下的一种被动回应。中国现代民族国家意识萌芽于晚清,甲午战败后,中国的知识精英阶层逐渐觉醒了“我”族意识,他们为中华民族在国际上争取平等地位和民族的独立作了深刻的思考和艰苦的努力;五四新文化运动时期,在知识政治精英的启蒙以及国内外民族危机不断加深的情况下,中国普通民众的民族国家意识逐渐觉醒;抗日战争的爆发,引起了全国人民的民族国家意识高度觉醒,并且参与到维护中华民族领土和主权完整的战斗中,“民族国家”之观念被广泛和深入地传播与接受。

——摘编自谢丹《中国现代民族国家观念发展的历史考察和理论思考》

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出近代中国民族国家观念形成过程中的显著特点。

材料三:毛泽东同志指出:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定要胜利的基本保证。”1952年,中央颁布了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》,并在全国范围内大力推行民族区域自治。尔后,建立了省级自治区5个,地区级自治州30个,县级自治县122个。

——摘编自杨秀珍《论坚持和完善民族区域自治制度》

(3) 根据材料三并结合所学知识,阐述新中国民族区域自治制度形成的历史渊源及其意义。

17. 自然与生态文明建设,需要世界各国加强协调,形成合力,共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战。阅读材料,回答问题。

材料一:1857年印度民族大起义的失败对印度森林产生了间接的影响,席卷印度全境的起义使英国殖民者意识到需要通过铁路的延伸扩展对印度偏远地区的控制。1864年,英国殖民当局在印度成立了森林局,以保证在印度修建铁路的各个英国公司都可以得到充分的木材供应。原先茂密的森林,在大量供应枕木和火车燃料之后,很多地方变得光秃秃的。所有铁路沿线曾经有森林的地方,现在都呈现出一片宽宽的砍伐地带,沿线土地和野生动物失去了应有的保护。

——宋云伟《英国殖民统治期间对印度森林的管理开发状况研究( 1858~1947)》

(1) 根据材料一,概括印度森林被砍伐的主要用途,并结合所学知识分析该用途造成的影响。

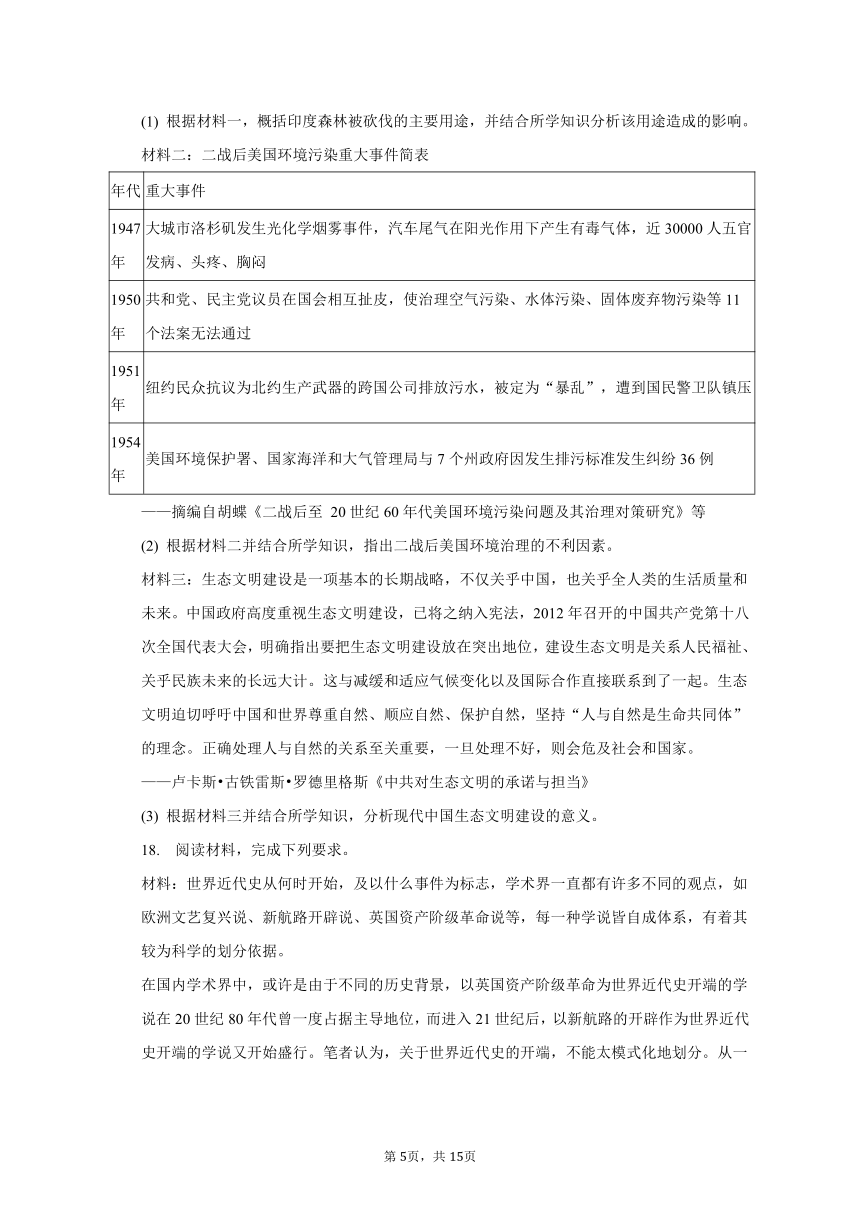

材料二:二战后美国环境污染重大事件简表

年代 重大事件

1947年 大城市洛杉矶发生光化学烟雾事件,汽车尾气在阳光作用下产生有毒气体,近30000人五官发病、头疼、胸闷

1950年 共和党、民主党议员在国会相互扯皮,使治理空气污染、水体污染、固体废弃物污染等11个法案无法通过

1951年 纽约民众抗议为北约生产武器的跨国公司排放污水,被定为“暴乱”,遭到国民警卫队镇压

1954年 美国环境保护署、国家海洋和大气管理局与7个州政府因发生排污标准发生纠纷36例

——摘编自胡蝶《二战后至 20世纪60年代美国环境污染问题及其治理对策研究》等

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出二战后美国环境治理的不利因素。

材料三:生态文明建设是一项基本的长期战略,不仅关乎中国,也关乎全人类的生活质量和未来。中国政府高度重视生态文明建设,已将之纳入宪法,2012年召开的中国共产党第十八次全国代表大会,明确指出要把生态文明建设放在突出地位,建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。这与减缓和适应气候变化以及国际合作直接联系到了一起。生态文明迫切呼吁中国和世界尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持“人与自然是生命共同体”的理念。正确处理人与自然的关系至关重要,一旦处理不好,则会危及社会和国家。

——卢卡斯 古铁雷斯 罗德里格斯《中共对生态文明的承诺与担当》

(3) 根据材料三并结合所学知识,分析现代中国生态文明建设的意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料:世界近代史从何时开始,及以什么事件为标志,学术界一直都有许多不同的观点,如欧洲文艺复兴说、新航路开辟说、英国资产阶级革命说等,每一种学说皆自成体系,有着其较为科学的划分依据。

在国内学术界中,或许是由于不同的历史背景,以英国资产阶级革命为世界近代史开端的学说在20世纪80年代曾一度占据主导地位,而进入21世纪后,以新航路的开辟作为世界近代史开端的学说又开始盛行。笔者认为,关于世界近代史的开端,不能太模式化地划分。从一个社会进入另一个社会、从一个时代进入另一个时代,不是一下子完成的,需要有一个循序渐进的过程。笔者认为,世界近代史的开端是第一次工业革命,其标志事件为蒸汽机的发明。

——摘编自卢鸿运《世界近代史开端新议》

根据材料,结合所学知识,对世界近代史的开端提出自己的看法,并加以阐述。

(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据材料“损有余而补不足”“农民‘有恒产’才‘有恒心’”“平政爱民”“轻田野之税”可知,老子、孟子和荀子都主张统治者在治理国家时,要关爱百姓,不要损害百姓利益,要以民为本,B项正确;

轻徭薄赋属于重视人民利益的范畴,排除A项;

为政以德是孔子的思想主张,排除C项;

材料的主旨信息是要重视民意,并非大力发展农业,D项偷换概念,排除D项。

故选:B。

本题考查的是百家争鸣,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是百家争鸣,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】A

【解析】据本题材料“西晋时各地的水碾、水碓,在十六国时期受到严重的破坏后几乎绝迹,到这时又先后在洛阳和其他地方恢复起来。”并结合所学知识可知,北魏中期以来农业生产工具进步,与粮食加工有关的水碾、水碓等也得到恢复,由此可知这一时期农业得到恢复和发展,A项正确;

魏晋南北朝时期的中国,机器并未改变人们的生活方式,排除B项;

材料中没有关于魏晋南北朝进行改革的相关论述,排除C项;

材料仅显示出北魏中期以来农业生产工具进步,并未对农业工具改进影响生产效率进行论述,排除D项。

故选:A。

本题考查的是中国古代的农业生产工具,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国古代的农业生产工具,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.【答案】C

【解析】据题意和相关史实可知,唐玄宗时期,李林甫、杨国忠以宰相身份长期操控朝政,一定程度上影响了国家政治局面的稳定,唐肃宗和唐德宗的改革措施,一定程度上抑制了相权的膨胀,有助于政治局面的稳定,C项正确;

材料规定只是将中书省的决策权进行分割,并没有剥夺中书省的决策权,排除A项;

材料涉及的是君权与相权之间的关系,并未涉及中央与地方的关系,排除B项;

据所学知识可知,唐朝朋党之争并没有在唐德宗时期终结,且唐朝之后中国历史上仍旧存在朋党之争,排除D项。

故选:C。

本题考查隋唐三省六部制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查隋唐三省六部制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

4.【答案】C

【解析】结合所学可知,经济全球化开始于新航路开辟,故A项错误。

朝贡贸易在宋朝并没有瓦解,故B项错误。

依据材料“南宋时期进口商品种类增加,运京的细色货物70种、粗色货物110种,不运京留在当地“打套出卖”的粗色货物140余种。这些粗色货物大都是过去很少或从未进口的一般消费品,如普通药材、木材、服装原料等”可知,说明对外贸易与民众生活的联系增多,故C项正确。

材料无法体现民众社会生活水平提高,故D项错误。

故选:C。

本题考查宋朝商业发展。需要掌握宋朝对外贸易的特点。解题的关键是对材料的解读与分析。

本题考查对宋朝对外贸易的特点的把握,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】D

【解析】根据材料“但在明清小说中,商贾形象被重新定位,他们的职业得到首肯,人格受到尊重,其形象更加客观、人性和生活化。”结合所学可知,明清小说与以前相比,因商品经济发展,商人的职业和人格受到尊重,因此说明商业经济发展影响人们的价值观念,故D正确。材料并未涉及等级制度,排除A;材料并未反映市民阶层,主要涉及的是商贾形象,排除B;材料并不能说明重农抑商政策逐步瓦解,排除C。

6.【答案】B

【解析】A.轮船招商局的创办并未革除洋务企业的弊端,排除A;

B.根据材料“由官总其大纲,察其利病,.....,悦服众商。”并结合所学知识可知,轮船招商局是中国近代史上第一家轮船运输企业,也是中国第一家近代民用企业,是由李鸿章发起的“官督商办企业”。企业由商人出资,合股的资本为商人所有,公司按照自己的规范章程制度管理。在实际的创办过程中无论在集资、组织经营管理、盈利以及分配等方式上它都已经具备了近代资本主义股份制公司的基本特征,所以轮船招商局的创办有助于引导传统商业资本转向近代企业,故B正确;

C.因“传播了西方科学技术”不符合材料主旨,排除C;

D.材料中没涉及“民族资本主义对海外市场的扩张”,排除D。

故选:B。

本题考查了洋务运动,解答本题根据材料“由官总其大纲,察其利病,.....,悦服众商。”结合所学“官督商办”的相关知识进行分析。

本题考查了洋务运动,考查了考生调动运用所学知识分析理解史料的能力。

7.【答案】D

【解析】材料“明确宣布清政府‘与各国缔结之条约’、‘所借之外债’、‘所让与各国国家、各国之个人种种权利’继续有效”在一定程度上体现南京临时政府对帝国主义势力的妥协,故D正确;

A项“继承清政府外交政策”说法片面,排除;

B不符合题干主旨,排除;

C项“获得国际社会的认可”说法不符合史实,故排除C。

故选:D。

本题考查中华民国临时政府相关政策,依据材料“‘所让与各国国家、各国之个人种种权利’继续有效”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了中华民国临时政府的政策,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

8.【答案】D

【解析】A.五四运动后,各种“主义”盛行,反映了人们思想的解放,不能等同于新文化运动已发生了异化,故A项错误;

B.“知识分子救国方式达成共识”的表述太过绝对,故B项错误;

C.材料未体现马克思主义的地位,故C项错误;

D.根据材料“中国激进知识分子首先从‘知识化主义’的点滴改造,走向寻求通盘解决的‘信仰化主义’;随后从‘柔性化’的无政府主义、社会主义,走向‘复调的马克思主义’,最后认同‘刚性化’的列宁主义。”可知,一系列探索救亡图存道路的失败,使得一些有识之士逐渐接受了俄国的道路模式,故D项正确。

故选:D。

本题考查了马克思主义在中国的传播,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以马克思主义在中国的传播为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料“按照‘......公私兼顾,劳资两利’的基本原则,以协商、调解、仲裁为主要方法来处理劳资纠纷”可知,体现了国家对民族资本家采取妥协的办法,兼顾公私利益,合理发展工商业,故A正确;

材料只涉及建国初期会发发展经济的措施,不能全面体现社会特点,排除B;

材料体现的是合理调整工商业经济,属于新民主主义经济,并非国家垄断资本主义,排除C;

根据材料“‘公私兼顾,劳资两利’以协商、调解、仲裁为主要方法来处理劳资纠纷”不能说明“接管”,排除D。

故选:A。

本题考查了建国初期的经济,解答本题根据所学知识恢复发展国民经济的措施进行分析。

本题考查了建国初期的经济,考查了考生调动运用所学知识分析理解史料的能力。

10.【答案】B

【解析】A.材料意在强调和平共处五项原则有利于构建新型外交关系,不涉及放弃一边倒政策,排除;

B.根据“和平共处五项原则的提出不仅标志着中国周边外交战略的形成,而且也意味着在西方国家对华实行孤立遏制政策的情况下,中国对亚洲的集体安全政策的提出”等信息分析可知,材料体现了和平共处五项原则的提出,有利于改善中国与周边的国家的关系,维护亚洲的集体安全,构建务实的国际关系体系,B正确;

C.进入21世纪中国提出建立合作共赢的新型国际关系,与材料不相符,排除;

D.“打破”西方国家的孤立外交说法过于绝对化,排除。

故选:B。

本题侧重于考查和平共处五项原则,解题关键信息是“和平共处五项原则的提出不仅标志着中国周边外交战略的形成,而且也意味着在西方国家对华实行孤立遏制政策的情况下,中国对亚洲的集体安全政策的提出”。

本题侧重于考查和平共处五项原则,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

11.【答案】B

【解析】根据材料“罗马法是纯粹私有制占统治的社会生产条件和冲突的十分经典的法律表现,以至一切后来的法律都不能对它做任何实质性的修改”可知,材料强调罗马法适用于私有制占统治地位的时代,具有很强的包容性和适用性,B项正确;

材料只提到了罗马法对后世法律的影响,并未提到其对罗马帝国统治秩序的影响,排除A项;

材料并没有说明罗马法是通过什么途径形成的,排除C项;

材料并未提到罗马法的适用范围,排除D项。

故选:B。

本题考查了罗马法,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了罗马法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】D

【解析】A.材料不能看出人文主义广泛传播,排除;

B.新的生产经营方式产生于新航路开辟后,与材料不相符,排除;

C.材料不仅包括市民阶层,排除;

D.根据“以商业和手工业行会为代表的市民团体、宗教团体;当时欧洲和意大利境内大大小小的宫廷以及城邦的政治生活中具有重要影响的富有家族和个人”分析可知,材料中各个阶层积极参与艺术赞助,可以看出文艺复兴运动有一定的社会基础,D正确。

故选:D。

本题侧重于考查文艺复兴运动,解题关键信息是“以商业和手工业行会为代表的市民团体、宗教团体;当时欧洲和意大利境内大大小小的宫廷以及城邦的政治生活中具有重要影响的富有家族和个人”。

本题侧重于考查文艺复兴运动,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

13.【答案】A

【解析】A.根据材料“该理论的提出及其实践,使联共(布)告别了由粮食危机引起的岌发可危的处境,苏维埃政权获得了巩固和加强,也使国家的粮食征购量逐年递增,国家成功地获得了足够的粮食。”可知,该理论提出和实践缓解了苏俄的粮食危机,使苏维埃政权获得了巩固和加强,故A项正确;

B.料描述的是苏俄的战时共产主义政策,而促进国民经济恢复的是列宁的新经济政策,故B项错误;

C.扩大农庄的经营自主权是农奴制改革时期的政策,与材料时间不符,故C项错误;

D.材料描述的是苏俄的战时共产主义政策,这一时期还未建立计划经济,故D项错误。

故选:A。

本题考查了苏联经济建设道路的探索,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以苏联经济建设道路的探索为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】依据表格信息可知,反映的是1913—1914年英、法、美、德、俄日等资本主义国家的经济实力与殖民地面积不匹配的情况。当时美德经济实力强大,但殖民地数量少,结合材料时间和所学可知,在第二次工业革命推动下,资本主义国家向帝国主义国家过渡,同时也导致新老资本主国家发展程度出现分化,进而出现了帝国主义国家之间政治经济发展不平衡,因此出现表格中的现,故A项正确;

新航路开辟就已经使世界日益成为一个密切联系的整体,故B项错误;

材料只是反映1913-1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况,不是强调世界已经被帝国主义国家瓜分完毕,故C项错误;

当时英国仍是殖民霸主,故D项错误。

故选:A。

本题考查第二次工业革命的影响,解题的关键是解读表格信息,抓住题干时间,结合第二次工业革命的影响分析。

本题考查第二次工业革命的影响,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

15.【答案】A

【解析】根据材料信息可知,以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家,先后发起并建立了一系列新型发展框架,这表明在经济全球化的大背景下,越来越多的发展中国家积极融入多边治理体系,这扩大了多边治理体系范围,A项正确;

国际经济新秩序仍然在努力构建,并未形成,排除B项;

目前发达国家与发展中国家的经济差距仍旧很大,排除C项;

越来越多的国家参与到国际贸易体系中来不代表世界经济格局与权重发生显著变化,当今世界发达国家在世界经济格局和权重中仍旧占据重要地位,排除D项。

故选:A。

本题考查了经济全球化,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了经济全球化,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】【小题1】变化:联系日益密切,少数民族产生了华夏认同观念,并逐渐融入华夏族。

影响:丰富了中华文明的内涵;华夏族发展壮大;促进民族交融;推动中华民族共同体形成。

【小题2】是民族危机的产物;萌芽时间晚;由精英阶层逐步扩散到人民大众;以争取民族独立和国家富强为目标;具有阶段性。

【小题3】渊源:中国是统一多民族国家;旧中国各少数民族长期遭受各统治阶级的压迫和歧视,社会经济水平相对落后;中国共产党历来重视民族问题;新中国成立以后法律和制度的保障。

意义:保障了少数民族地区人民平等的民主权利和管理本民族内部事务的权力;促进了少数民族自治地区经济建设和各项社会事业的发展;进一步增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一。

【解析】(1)本题考查的是春秋战国时期民族关系出现的重要变化及其影响,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是近代中国民族国家观念形成过程中的显著特点,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(3)本题考查的是新中国民族区域自治制度形成的历史渊源及其意义,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是民族区域自治制度的建立和完善、华夏族的发展和华夏认同、中华民族认同感加强,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

17.【答案】【小题1】用途:修建铁路、火车燃料。

影响:有利于强化英国殖民政府对印度的控制;交通发展利于满足英国工业革命后对市场和原料的需求;客观上有利于印度地区的进步;大量森林资源被砍伐,生态环境恶化。

【小题2】不利因素:工业化与城市化快速发展;两党制的缺陷;跨国公司追逐暴利;政府漠视民意;联邦体制的弊端。

【小题3】意义:有利于建设生态文明,推进人与自然的和谐发展;适应了我国社会主义新时期现代化建设;体现了社会主义的优越性和中国共产党的先进性;有利于构建人类命运共同体。

【解析】本题考查环境治理。第一问要结合环境治理的特征来解答;第二问要结合环境治理的影响来解答。第三问要结合环境治理的特征来解答。

本题考查环境治理,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

18.【答案】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是近代世界。

首先,分析材料内容,材料描述了学术界对世界近代史开端的不同意见,对世界近代史的开端提出自己的看法,并加以阐述。

可提出看法:世界近代史的开端是新航路开辟或者世界近代史的开端是第一次工业革命。

其次,结合新航路开辟,世界连成一个整体、殖民扩张、世界市场、工业革命、无产阶级产生、科学社会主义等史实,对观点

进行阐述。如:第一次工业革命的标志事件为蒸汽机的发明,人们从此逐渐摆脱对自然力或畜力的依赖,开始进入了一个依靠机械为动力的时代。从文艺复兴到工业革命期间,包括地理大发现时期和英国资产阶级革命等,其均应划归为世界史的“准近代”时期,即“即将进入近代的时期”。工业革命引起了生产技术变革,机器生产代替了手工生产,这就意味着人类征服自然的能力有了进一步的增强,更为重要的是引起了社会关系结构的变化,无产阶级作为新生的社会力量诞生了。从此,不论从政治、经济还是技术生产力上分析,这一时期的社会与文艺复兴、地理大发现、英国资产阶级革命等有着明显的区别。从政治上看,出现了资产阶级的掘墓人一无产阶级,无产阶级的革命目标就是推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,并且开始为此而进行斗争,并在此时期出现了斗争的高潮,即巴黎公社。从经济上看,由于工业革命的发生及其完成,世界上主要资本主义国家开始利用自己的新式武器即先进的生产力征服世界。伴随着资本主义国家对世界的征服,市场成了世界性的,原料供应成为世界性的了,世界各地区之间的联系无论从政治上还是经济上甚至文化上较以往的联系更为紧密了。从生产力上看,无论是从工业方面还是从交通等方面分析,从根本上解决了动力问题。以机器生产代替手工生产、以机器动力代替畜力等无疑是社会的一大进步。这种进步在现实的社会中是显而易见的,具有划时代的意义,它所划分的正是“准近代”和“近代”这两个时代要注意观点明确,持论有据,论据充分,史论结合,论从史出,表达清晰,表述成文,紧扣论题。

最后,对所阐述的内容进行简单的总结。开放性试题,言之有理即可。

故答案为:

示例一:我认为世界近代史的开端是新航路开辟。

1500年左右以前的世界基本处在一个闭塞的状态下,新旧大陆之间是互相隔绝的,只有到1500年左右地理上的一系列发现一达伽马发现了绕过非洲南端到达印度的新航线,哥伦布发现了美洲大陆,麦哲伦等绕世界一周之后,这种状态才被打破,过去处于相对隔绝的各地区才开始建立了直接的联系。同时也是因为从地理大发现以后,西欧人才真正地开始走向海外,对非洲、亚洲等相对落后的地区进行殖民扩张与征服,欧洲贸易从地中海的狭小范围内走出来而扩大到世界,为新兴的资产阶级开辟了新的活动场所,从而促使欧洲传统的以手工工场生产为主的生产方式迅速向资本主义生产方式过渡,进而对世界其他地区的经济社会发展产生了巨大的影响。

示例二:我认为世界近代史的开端是第一次工业革命。

第一次工业革命的标志事件为蒸汽机的发明,人们从此逐渐摆脱对自然力或畜力的依赖,开始进入了一个依靠机械为动力的时代。从文艺复兴到工业革命期间,包括地理大发现时期和英国资产阶级革命等,其均应划归为世界史的“准近代”时期,即“即将进入近代的时期”。工业革命引起了生产技术变革,机器生产代替了手工生产,这就意味着人类征服自然的能力有了进一步的增强,更为重要的是引起了社会关系结构的变化,

无产阶级作为新生的社会力量诞生了。从此,不论从政治、经济还是技术生产力上分析,这一时期的社会与文艺复兴、地理大发现、英国资产阶级革命等有着明显的区别。从政治上看,出现了资产阶级的掘墓人—无产阶级,无产阶级的革命目标就是推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,并且开始为此而进行斗争,并在此时期出现了斗争的高潮,即巴黎公社。从经济上看,由于工业革命的发生及其完成,世界上主要资本主义国家开始利用自己的新式武器即先进的生产力征服世界。伴随着资本主义国家对世界的征服,市场成了世界性的,原料供应成为世界性的了,世界各地区之间的联系无论从政治上还是经济上甚至文化上较以往的联系更为紧密了。从生产力上看,无论是从工业方面还是从交通等方面分析,从根本上解决了动力问题。以机器生产代替手工生产、以机器动力代替畜力等无疑是社会的一大进步。这种进步在现实的社会中是显而易见的,具有划时代的意义,它所划分的正是“准近代”和“近代”这两个时代。

【解析】本题考查世界近代史的开端,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查世界近代史的开端,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

1. 在谈到国家治理时,老子认为应该“损有余而补不足”;孟子认为统治者要注意改善劳动者的生活处境,农民“有恒产”才“有恒心”;荀子认为求国家之安的关键在于统治者“平政爱民”“轻田野之税”。这体现了他们( )

A. 轻徭薄赋的理念 B. 提倡重视人民利益 C. 为政以德的思想 D. 主张大力发展农业

2. 北魏中期以来,劳动人民创造的农业生产工具特别是整地碎土工具,比过去复杂得多。此外,西晋时各地的水碾、水难,在十六国时期受到严重的破坏后几乎绝迹,到这时又先后在洛阳和其他地方恢复起来。这反映当时( )

A. 农业得到恢复和发展 B. 机器生产改变了人们生活方式

C. 改革取得显著的效果 D. 工具改进影响了农业生产效率

3. 唐肃宗时期,鉴于玄宗朝李林甫、杨国忠以中书省长官身份长期操控朝政的情况,遂将其改为“宰相分直主政事笔,每一人知十日”。至唐德宗时又将该制度调整为每位宰相“每日一执笔”。据此可知( )

A. 中书省的决策权被剥夺 B. 中央权力进一步加强

C. 权臣干政受到一定制约 D. 朋党之争的局面终结

4. 南宋时期进口商品种类增加,运京的细色货物70种、粗色货物110种,不运京留在当地“打套出卖”的粗色货物140余种。这些粗色货物大都是过去很少或从未进口的一般消费品,如普通药材、木材、服装原料等。这说明南宋时期( )

A. 中国进一步融入全球性经济体系 B. 朝贡贸易开始瓦解

C. 对外贸易与民众生活的联系增多 D. 社会生活水平提高

5. 明代以前的很多作品中,商人往往作为道德事判的对象出现,但在明清小说中,商贾形象被重新定位,他们的职业得到首肯,人格受到尊重,其形象更加客观、人性和生活化。这一变化说明( )

A. 商业发展打破等级秩序 B. 市民阶层社会价值提升

C. 重农抑商政策逐步瓦解 D. 经济发展影响社会观念

6. 李鸿章奏设轮船招商局时,设计的体制是:“由官总其大纲,察其利病,而听该商等自立条议,悦服众商”,自行经营,自负盈亏。后来又说:轮船招商局“有裨国计民生,故须官为扶持,并酌借官帑以助商力之不足”。据此可知,轮船招商局的创办( )

A. 革除了洋务企业弊端 B. 有助于引导传统商业资本转向近代企业

C. 传播了西方科学技术 D. 致力于民族资本主义对海外市场的扩张

7. 南京临时政府实行“平和主义”外交政策,明确宣布清政府“与各国缔结之条约”、“所借之外债”、“所让与各国国家、各国之个人种种权利”继续有效。这表明南京临时政府( )

A. 继承清政府外交政策 B. 急于扩大统治基础

C. 获得国际社会的认可 D. 对现实的必要妥协

8. 1919~1921年间,中国激进知识分子首先从“知识化主义”的点滴改造,走向寻求通盘解决的“信仰化主义”;随后从“柔性化”的无政府主义、社会主义,走向“复调的马克思主义”,最后认同“刚性化”的列宁主义。这种变化表明( )

A. 新文化运动已发生了异化 B. 知识分子救国方式达成共识

C. 马克思主义成为思想主流 D. 以俄为师的道路得到了认可

9. 新中国成立初期,党和政府在私营企业中推广设立劳资协商会议,按照“发展生产,繁荣经济,公私兼顾,劳资两利”的基本原则,以协商、调解、仲裁为主要方法来处理劳资纠纷。劳资协商会议以生产为中心,资方提计划,劳方提意见,双方代表人数一样,都有表决权。这体现了新中国( )

A. 对民族资本家妥协退让 B. 过渡时期的社会特点

C. 实行国家垄断资本主义 D. 已准备接管私营企业

10. 有学者认为,和平共处五项原则的提出不仅标志着中国周边外交战略的形成,而且也意味着在西方国家对华实行孤立遏制政策的情况下,中国对亚洲的集体安全政策的提出。该学者意在强调()

A. 放弃一边倒外交策略的必要性 B. 构建务实的国际关系体系

C. 建立合作共赢的新型国际关系 D. 打破西方国家的外交孤立

11. 恩格斯的一个观点:“罗马法是纯粹私有制占统治的社会生产条件和冲突的十分经典的法律表现,以至一切后来的法律都不能对它做任何实质性的修改”。据此可知罗马法( )

A. 稳定了罗马帝国的统治秩序 B. 具有现实性和深远的影响力

C. 是罗马长期阶级斗争的产物 D. 由公民法逐渐向万民法过渡

12. 文艺复兴时期有四类人群积极投身到艺术赞助之中:以商业和手工业行会为代表的市民团体、宗教团体;当时欧洲和意大利境内大大小小的宫廷以及城邦的政治生活中具有重要影响的富有家族和个人。由此可以看出( )

A. 人文主义思想得到了广泛的传播 B. 新的生产经营方式发挥重要作用

C. 市民阶层是思想传播的主体人群 D. 文艺复兴运动有一定的社会基础

13. 有人在评价苏联(俄)某政策时这样说:“该理论的提出及其实践,使联共(布)告别了由粮食危机引起的岌发可危的处境,苏维埃政权获得了巩固和加强,也使国家的粮食征购量逐年递增,国家成功地获得了足够的粮食。”据此可知该政策( )

A. 巩固了新生的苏维埃政权 B. 促进了苏俄国民经济的恢复

C. 扩大集体农庄经营自主权 D. 顺应了计划经济体制的建立

14. 如表是1913-1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况,对表格数据解读最为准确的是( )

国家 英国 俄国 法国 德国 日本 美国

占世界工业总产量(%) 14 2.6 6 16 1 38

殖民地面积(万平方米) 3350 1740 1060 290 30 30

A. 帝国主义国家经济政治发展不平衡 B. 世界日益成为一个密切联系的整体

C. 世界已经被帝国主义国家瓜分完毕 D. 美国越过英国占据世界霸主的地位

15. 近年来,以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家,先后发起并建立了一系列新型发展框架,包括金砖合作机制、新开发银行、亚洲基础设施投资银行,以及“一带一路”倡议、全球发展倡议等重大国际发展合作倡议,丰富了全球治理的体制机制。这表明( )

A. 全球化扩大了多边治理体系的范围 B. 国际经济新秩序推动了全球化进程

C. 发达国家与发展中国家经济差距缩小 D. 世界经济格局和权重发生了显著变化

二、材料解析题(本大题共3小题,共55.0分)

16. 民族交融是历史发展的必然趋势,正确处理民族关系与坚决维护国家统一是实现中华民族伟大复兴的必由之路。阅读材料,回答问题。

材料一:中华民族的形成经历了“部族一华夏民族一汉民族一中华民族”的过程,与此相对应,中国的国家形态结构也由黄帝——尧舜禹时代的单一制“部族国家”,发展为夏、商、西周、春秋战国时代的多元一体的复合制“华夏民族国家”,再发展为秦汉以来的“统一的多民族国家”。虽然“中华民族”一词出现在近代,但自秦汉开始出现统一的多民族国家起,中华民族就处于形成之中。

——王震中《强化国家认同与民族凝聚》

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化,并分析这些变化带来的影响。

材料二:中国现代民族国家意识的自觉不同于西方国家是由于国家自身原因而发生的,它更多的是迫于外部挑战刺激下的一种被动回应。中国现代民族国家意识萌芽于晚清,甲午战败后,中国的知识精英阶层逐渐觉醒了“我”族意识,他们为中华民族在国际上争取平等地位和民族的独立作了深刻的思考和艰苦的努力;五四新文化运动时期,在知识政治精英的启蒙以及国内外民族危机不断加深的情况下,中国普通民众的民族国家意识逐渐觉醒;抗日战争的爆发,引起了全国人民的民族国家意识高度觉醒,并且参与到维护中华民族领土和主权完整的战斗中,“民族国家”之观念被广泛和深入地传播与接受。

——摘编自谢丹《中国现代民族国家观念发展的历史考察和理论思考》

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出近代中国民族国家观念形成过程中的显著特点。

材料三:毛泽东同志指出:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定要胜利的基本保证。”1952年,中央颁布了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》,并在全国范围内大力推行民族区域自治。尔后,建立了省级自治区5个,地区级自治州30个,县级自治县122个。

——摘编自杨秀珍《论坚持和完善民族区域自治制度》

(3) 根据材料三并结合所学知识,阐述新中国民族区域自治制度形成的历史渊源及其意义。

17. 自然与生态文明建设,需要世界各国加强协调,形成合力,共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战。阅读材料,回答问题。

材料一:1857年印度民族大起义的失败对印度森林产生了间接的影响,席卷印度全境的起义使英国殖民者意识到需要通过铁路的延伸扩展对印度偏远地区的控制。1864年,英国殖民当局在印度成立了森林局,以保证在印度修建铁路的各个英国公司都可以得到充分的木材供应。原先茂密的森林,在大量供应枕木和火车燃料之后,很多地方变得光秃秃的。所有铁路沿线曾经有森林的地方,现在都呈现出一片宽宽的砍伐地带,沿线土地和野生动物失去了应有的保护。

——宋云伟《英国殖民统治期间对印度森林的管理开发状况研究( 1858~1947)》

(1) 根据材料一,概括印度森林被砍伐的主要用途,并结合所学知识分析该用途造成的影响。

材料二:二战后美国环境污染重大事件简表

年代 重大事件

1947年 大城市洛杉矶发生光化学烟雾事件,汽车尾气在阳光作用下产生有毒气体,近30000人五官发病、头疼、胸闷

1950年 共和党、民主党议员在国会相互扯皮,使治理空气污染、水体污染、固体废弃物污染等11个法案无法通过

1951年 纽约民众抗议为北约生产武器的跨国公司排放污水,被定为“暴乱”,遭到国民警卫队镇压

1954年 美国环境保护署、国家海洋和大气管理局与7个州政府因发生排污标准发生纠纷36例

——摘编自胡蝶《二战后至 20世纪60年代美国环境污染问题及其治理对策研究》等

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出二战后美国环境治理的不利因素。

材料三:生态文明建设是一项基本的长期战略,不仅关乎中国,也关乎全人类的生活质量和未来。中国政府高度重视生态文明建设,已将之纳入宪法,2012年召开的中国共产党第十八次全国代表大会,明确指出要把生态文明建设放在突出地位,建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。这与减缓和适应气候变化以及国际合作直接联系到了一起。生态文明迫切呼吁中国和世界尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持“人与自然是生命共同体”的理念。正确处理人与自然的关系至关重要,一旦处理不好,则会危及社会和国家。

——卢卡斯 古铁雷斯 罗德里格斯《中共对生态文明的承诺与担当》

(3) 根据材料三并结合所学知识,分析现代中国生态文明建设的意义。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料:世界近代史从何时开始,及以什么事件为标志,学术界一直都有许多不同的观点,如欧洲文艺复兴说、新航路开辟说、英国资产阶级革命说等,每一种学说皆自成体系,有着其较为科学的划分依据。

在国内学术界中,或许是由于不同的历史背景,以英国资产阶级革命为世界近代史开端的学说在20世纪80年代曾一度占据主导地位,而进入21世纪后,以新航路的开辟作为世界近代史开端的学说又开始盛行。笔者认为,关于世界近代史的开端,不能太模式化地划分。从一个社会进入另一个社会、从一个时代进入另一个时代,不是一下子完成的,需要有一个循序渐进的过程。笔者认为,世界近代史的开端是第一次工业革命,其标志事件为蒸汽机的发明。

——摘编自卢鸿运《世界近代史开端新议》

根据材料,结合所学知识,对世界近代史的开端提出自己的看法,并加以阐述。

(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据材料“损有余而补不足”“农民‘有恒产’才‘有恒心’”“平政爱民”“轻田野之税”可知,老子、孟子和荀子都主张统治者在治理国家时,要关爱百姓,不要损害百姓利益,要以民为本,B项正确;

轻徭薄赋属于重视人民利益的范畴,排除A项;

为政以德是孔子的思想主张,排除C项;

材料的主旨信息是要重视民意,并非大力发展农业,D项偷换概念,排除D项。

故选:B。

本题考查的是百家争鸣,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是百家争鸣,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.【答案】A

【解析】据本题材料“西晋时各地的水碾、水碓,在十六国时期受到严重的破坏后几乎绝迹,到这时又先后在洛阳和其他地方恢复起来。”并结合所学知识可知,北魏中期以来农业生产工具进步,与粮食加工有关的水碾、水碓等也得到恢复,由此可知这一时期农业得到恢复和发展,A项正确;

魏晋南北朝时期的中国,机器并未改变人们的生活方式,排除B项;

材料中没有关于魏晋南北朝进行改革的相关论述,排除C项;

材料仅显示出北魏中期以来农业生产工具进步,并未对农业工具改进影响生产效率进行论述,排除D项。

故选:A。

本题考查的是中国古代的农业生产工具,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国古代的农业生产工具,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

3.【答案】C

【解析】据题意和相关史实可知,唐玄宗时期,李林甫、杨国忠以宰相身份长期操控朝政,一定程度上影响了国家政治局面的稳定,唐肃宗和唐德宗的改革措施,一定程度上抑制了相权的膨胀,有助于政治局面的稳定,C项正确;

材料规定只是将中书省的决策权进行分割,并没有剥夺中书省的决策权,排除A项;

材料涉及的是君权与相权之间的关系,并未涉及中央与地方的关系,排除B项;

据所学知识可知,唐朝朋党之争并没有在唐德宗时期终结,且唐朝之后中国历史上仍旧存在朋党之争,排除D项。

故选:C。

本题考查隋唐三省六部制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查隋唐三省六部制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

4.【答案】C

【解析】结合所学可知,经济全球化开始于新航路开辟,故A项错误。

朝贡贸易在宋朝并没有瓦解,故B项错误。

依据材料“南宋时期进口商品种类增加,运京的细色货物70种、粗色货物110种,不运京留在当地“打套出卖”的粗色货物140余种。这些粗色货物大都是过去很少或从未进口的一般消费品,如普通药材、木材、服装原料等”可知,说明对外贸易与民众生活的联系增多,故C项正确。

材料无法体现民众社会生活水平提高,故D项错误。

故选:C。

本题考查宋朝商业发展。需要掌握宋朝对外贸易的特点。解题的关键是对材料的解读与分析。

本题考查对宋朝对外贸易的特点的把握,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】D

【解析】根据材料“但在明清小说中,商贾形象被重新定位,他们的职业得到首肯,人格受到尊重,其形象更加客观、人性和生活化。”结合所学可知,明清小说与以前相比,因商品经济发展,商人的职业和人格受到尊重,因此说明商业经济发展影响人们的价值观念,故D正确。材料并未涉及等级制度,排除A;材料并未反映市民阶层,主要涉及的是商贾形象,排除B;材料并不能说明重农抑商政策逐步瓦解,排除C。

6.【答案】B

【解析】A.轮船招商局的创办并未革除洋务企业的弊端,排除A;

B.根据材料“由官总其大纲,察其利病,.....,悦服众商。”并结合所学知识可知,轮船招商局是中国近代史上第一家轮船运输企业,也是中国第一家近代民用企业,是由李鸿章发起的“官督商办企业”。企业由商人出资,合股的资本为商人所有,公司按照自己的规范章程制度管理。在实际的创办过程中无论在集资、组织经营管理、盈利以及分配等方式上它都已经具备了近代资本主义股份制公司的基本特征,所以轮船招商局的创办有助于引导传统商业资本转向近代企业,故B正确;

C.因“传播了西方科学技术”不符合材料主旨,排除C;

D.材料中没涉及“民族资本主义对海外市场的扩张”,排除D。

故选:B。

本题考查了洋务运动,解答本题根据材料“由官总其大纲,察其利病,.....,悦服众商。”结合所学“官督商办”的相关知识进行分析。

本题考查了洋务运动,考查了考生调动运用所学知识分析理解史料的能力。

7.【答案】D

【解析】材料“明确宣布清政府‘与各国缔结之条约’、‘所借之外债’、‘所让与各国国家、各国之个人种种权利’继续有效”在一定程度上体现南京临时政府对帝国主义势力的妥协,故D正确;

A项“继承清政府外交政策”说法片面,排除;

B不符合题干主旨,排除;

C项“获得国际社会的认可”说法不符合史实,故排除C。

故选:D。

本题考查中华民国临时政府相关政策,依据材料“‘所让与各国国家、各国之个人种种权利’继续有效”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查了中华民国临时政府的政策,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

8.【答案】D

【解析】A.五四运动后,各种“主义”盛行,反映了人们思想的解放,不能等同于新文化运动已发生了异化,故A项错误;

B.“知识分子救国方式达成共识”的表述太过绝对,故B项错误;

C.材料未体现马克思主义的地位,故C项错误;

D.根据材料“中国激进知识分子首先从‘知识化主义’的点滴改造,走向寻求通盘解决的‘信仰化主义’;随后从‘柔性化’的无政府主义、社会主义,走向‘复调的马克思主义’,最后认同‘刚性化’的列宁主义。”可知,一系列探索救亡图存道路的失败,使得一些有识之士逐渐接受了俄国的道路模式,故D项正确。

故选:D。

本题考查了马克思主义在中国的传播,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以马克思主义在中国的传播为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料“按照‘......公私兼顾,劳资两利’的基本原则,以协商、调解、仲裁为主要方法来处理劳资纠纷”可知,体现了国家对民族资本家采取妥协的办法,兼顾公私利益,合理发展工商业,故A正确;

材料只涉及建国初期会发发展经济的措施,不能全面体现社会特点,排除B;

材料体现的是合理调整工商业经济,属于新民主主义经济,并非国家垄断资本主义,排除C;

根据材料“‘公私兼顾,劳资两利’以协商、调解、仲裁为主要方法来处理劳资纠纷”不能说明“接管”,排除D。

故选:A。

本题考查了建国初期的经济,解答本题根据所学知识恢复发展国民经济的措施进行分析。

本题考查了建国初期的经济,考查了考生调动运用所学知识分析理解史料的能力。

10.【答案】B

【解析】A.材料意在强调和平共处五项原则有利于构建新型外交关系,不涉及放弃一边倒政策,排除;

B.根据“和平共处五项原则的提出不仅标志着中国周边外交战略的形成,而且也意味着在西方国家对华实行孤立遏制政策的情况下,中国对亚洲的集体安全政策的提出”等信息分析可知,材料体现了和平共处五项原则的提出,有利于改善中国与周边的国家的关系,维护亚洲的集体安全,构建务实的国际关系体系,B正确;

C.进入21世纪中国提出建立合作共赢的新型国际关系,与材料不相符,排除;

D.“打破”西方国家的孤立外交说法过于绝对化,排除。

故选:B。

本题侧重于考查和平共处五项原则,解题关键信息是“和平共处五项原则的提出不仅标志着中国周边外交战略的形成,而且也意味着在西方国家对华实行孤立遏制政策的情况下,中国对亚洲的集体安全政策的提出”。

本题侧重于考查和平共处五项原则,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

11.【答案】B

【解析】根据材料“罗马法是纯粹私有制占统治的社会生产条件和冲突的十分经典的法律表现,以至一切后来的法律都不能对它做任何实质性的修改”可知,材料强调罗马法适用于私有制占统治地位的时代,具有很强的包容性和适用性,B项正确;

材料只提到了罗马法对后世法律的影响,并未提到其对罗马帝国统治秩序的影响,排除A项;

材料并没有说明罗马法是通过什么途径形成的,排除C项;

材料并未提到罗马法的适用范围,排除D项。

故选:B。

本题考查了罗马法,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了罗马法,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】D

【解析】A.材料不能看出人文主义广泛传播,排除;

B.新的生产经营方式产生于新航路开辟后,与材料不相符,排除;

C.材料不仅包括市民阶层,排除;

D.根据“以商业和手工业行会为代表的市民团体、宗教团体;当时欧洲和意大利境内大大小小的宫廷以及城邦的政治生活中具有重要影响的富有家族和个人”分析可知,材料中各个阶层积极参与艺术赞助,可以看出文艺复兴运动有一定的社会基础,D正确。

故选:D。

本题侧重于考查文艺复兴运动,解题关键信息是“以商业和手工业行会为代表的市民团体、宗教团体;当时欧洲和意大利境内大大小小的宫廷以及城邦的政治生活中具有重要影响的富有家族和个人”。

本题侧重于考查文艺复兴运动,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

13.【答案】A

【解析】A.根据材料“该理论的提出及其实践,使联共(布)告别了由粮食危机引起的岌发可危的处境,苏维埃政权获得了巩固和加强,也使国家的粮食征购量逐年递增,国家成功地获得了足够的粮食。”可知,该理论提出和实践缓解了苏俄的粮食危机,使苏维埃政权获得了巩固和加强,故A项正确;

B.料描述的是苏俄的战时共产主义政策,而促进国民经济恢复的是列宁的新经济政策,故B项错误;

C.扩大农庄的经营自主权是农奴制改革时期的政策,与材料时间不符,故C项错误;

D.材料描述的是苏俄的战时共产主义政策,这一时期还未建立计划经济,故D项错误。

故选:A。

本题考查了苏联经济建设道路的探索,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题以苏联经济建设道路的探索为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】依据表格信息可知,反映的是1913—1914年英、法、美、德、俄日等资本主义国家的经济实力与殖民地面积不匹配的情况。当时美德经济实力强大,但殖民地数量少,结合材料时间和所学可知,在第二次工业革命推动下,资本主义国家向帝国主义国家过渡,同时也导致新老资本主国家发展程度出现分化,进而出现了帝国主义国家之间政治经济发展不平衡,因此出现表格中的现,故A项正确;

新航路开辟就已经使世界日益成为一个密切联系的整体,故B项错误;

材料只是反映1913-1914年列强的经济实力及其占有殖民地的情况,不是强调世界已经被帝国主义国家瓜分完毕,故C项错误;

当时英国仍是殖民霸主,故D项错误。

故选:A。

本题考查第二次工业革命的影响,解题的关键是解读表格信息,抓住题干时间,结合第二次工业革命的影响分析。

本题考查第二次工业革命的影响,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

15.【答案】A

【解析】根据材料信息可知,以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家,先后发起并建立了一系列新型发展框架,这表明在经济全球化的大背景下,越来越多的发展中国家积极融入多边治理体系,这扩大了多边治理体系范围,A项正确;

国际经济新秩序仍然在努力构建,并未形成,排除B项;

目前发达国家与发展中国家的经济差距仍旧很大,排除C项;

越来越多的国家参与到国际贸易体系中来不代表世界经济格局与权重发生显著变化,当今世界发达国家在世界经济格局和权重中仍旧占据重要地位,排除D项。

故选:A。

本题考查了经济全球化,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了经济全球化,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

16.【答案】【小题1】变化:联系日益密切,少数民族产生了华夏认同观念,并逐渐融入华夏族。

影响:丰富了中华文明的内涵;华夏族发展壮大;促进民族交融;推动中华民族共同体形成。

【小题2】是民族危机的产物;萌芽时间晚;由精英阶层逐步扩散到人民大众;以争取民族独立和国家富强为目标;具有阶段性。

【小题3】渊源:中国是统一多民族国家;旧中国各少数民族长期遭受各统治阶级的压迫和歧视,社会经济水平相对落后;中国共产党历来重视民族问题;新中国成立以后法律和制度的保障。

意义:保障了少数民族地区人民平等的民主权利和管理本民族内部事务的权力;促进了少数民族自治地区经济建设和各项社会事业的发展;进一步增强了中华民族的凝聚力,巩固了国家统一。

【解析】(1)本题考查的是春秋战国时期民族关系出现的重要变化及其影响,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(2)本题考查的是近代中国民族国家观念形成过程中的显著特点,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

(3)本题考查的是新中国民族区域自治制度形成的历史渊源及其意义,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是民族区域自治制度的建立和完善、华夏族的发展和华夏认同、中华民族认同感加强,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

17.【答案】【小题1】用途:修建铁路、火车燃料。

影响:有利于强化英国殖民政府对印度的控制;交通发展利于满足英国工业革命后对市场和原料的需求;客观上有利于印度地区的进步;大量森林资源被砍伐,生态环境恶化。

【小题2】不利因素:工业化与城市化快速发展;两党制的缺陷;跨国公司追逐暴利;政府漠视民意;联邦体制的弊端。

【小题3】意义:有利于建设生态文明,推进人与自然的和谐发展;适应了我国社会主义新时期现代化建设;体现了社会主义的优越性和中国共产党的先进性;有利于构建人类命运共同体。

【解析】本题考查环境治理。第一问要结合环境治理的特征来解答;第二问要结合环境治理的影响来解答。第三问要结合环境治理的特征来解答。

本题考查环境治理,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

18.【答案】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是近代世界。

首先,分析材料内容,材料描述了学术界对世界近代史开端的不同意见,对世界近代史的开端提出自己的看法,并加以阐述。

可提出看法:世界近代史的开端是新航路开辟或者世界近代史的开端是第一次工业革命。

其次,结合新航路开辟,世界连成一个整体、殖民扩张、世界市场、工业革命、无产阶级产生、科学社会主义等史实,对观点

进行阐述。如:第一次工业革命的标志事件为蒸汽机的发明,人们从此逐渐摆脱对自然力或畜力的依赖,开始进入了一个依靠机械为动力的时代。从文艺复兴到工业革命期间,包括地理大发现时期和英国资产阶级革命等,其均应划归为世界史的“准近代”时期,即“即将进入近代的时期”。工业革命引起了生产技术变革,机器生产代替了手工生产,这就意味着人类征服自然的能力有了进一步的增强,更为重要的是引起了社会关系结构的变化,无产阶级作为新生的社会力量诞生了。从此,不论从政治、经济还是技术生产力上分析,这一时期的社会与文艺复兴、地理大发现、英国资产阶级革命等有着明显的区别。从政治上看,出现了资产阶级的掘墓人一无产阶级,无产阶级的革命目标就是推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,并且开始为此而进行斗争,并在此时期出现了斗争的高潮,即巴黎公社。从经济上看,由于工业革命的发生及其完成,世界上主要资本主义国家开始利用自己的新式武器即先进的生产力征服世界。伴随着资本主义国家对世界的征服,市场成了世界性的,原料供应成为世界性的了,世界各地区之间的联系无论从政治上还是经济上甚至文化上较以往的联系更为紧密了。从生产力上看,无论是从工业方面还是从交通等方面分析,从根本上解决了动力问题。以机器生产代替手工生产、以机器动力代替畜力等无疑是社会的一大进步。这种进步在现实的社会中是显而易见的,具有划时代的意义,它所划分的正是“准近代”和“近代”这两个时代要注意观点明确,持论有据,论据充分,史论结合,论从史出,表达清晰,表述成文,紧扣论题。

最后,对所阐述的内容进行简单的总结。开放性试题,言之有理即可。

故答案为:

示例一:我认为世界近代史的开端是新航路开辟。

1500年左右以前的世界基本处在一个闭塞的状态下,新旧大陆之间是互相隔绝的,只有到1500年左右地理上的一系列发现一达伽马发现了绕过非洲南端到达印度的新航线,哥伦布发现了美洲大陆,麦哲伦等绕世界一周之后,这种状态才被打破,过去处于相对隔绝的各地区才开始建立了直接的联系。同时也是因为从地理大发现以后,西欧人才真正地开始走向海外,对非洲、亚洲等相对落后的地区进行殖民扩张与征服,欧洲贸易从地中海的狭小范围内走出来而扩大到世界,为新兴的资产阶级开辟了新的活动场所,从而促使欧洲传统的以手工工场生产为主的生产方式迅速向资本主义生产方式过渡,进而对世界其他地区的经济社会发展产生了巨大的影响。

示例二:我认为世界近代史的开端是第一次工业革命。

第一次工业革命的标志事件为蒸汽机的发明,人们从此逐渐摆脱对自然力或畜力的依赖,开始进入了一个依靠机械为动力的时代。从文艺复兴到工业革命期间,包括地理大发现时期和英国资产阶级革命等,其均应划归为世界史的“准近代”时期,即“即将进入近代的时期”。工业革命引起了生产技术变革,机器生产代替了手工生产,这就意味着人类征服自然的能力有了进一步的增强,更为重要的是引起了社会关系结构的变化,

无产阶级作为新生的社会力量诞生了。从此,不论从政治、经济还是技术生产力上分析,这一时期的社会与文艺复兴、地理大发现、英国资产阶级革命等有着明显的区别。从政治上看,出现了资产阶级的掘墓人—无产阶级,无产阶级的革命目标就是推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,并且开始为此而进行斗争,并在此时期出现了斗争的高潮,即巴黎公社。从经济上看,由于工业革命的发生及其完成,世界上主要资本主义国家开始利用自己的新式武器即先进的生产力征服世界。伴随着资本主义国家对世界的征服,市场成了世界性的,原料供应成为世界性的了,世界各地区之间的联系无论从政治上还是经济上甚至文化上较以往的联系更为紧密了。从生产力上看,无论是从工业方面还是从交通等方面分析,从根本上解决了动力问题。以机器生产代替手工生产、以机器动力代替畜力等无疑是社会的一大进步。这种进步在现实的社会中是显而易见的,具有划时代的意义,它所划分的正是“准近代”和“近代”这两个时代。

【解析】本题考查世界近代史的开端,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查世界近代史的开端,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录