3.3 热力环流(打造气候宜居城市) (教案)——高中地理湘教版(2019)必修一

文档属性

| 名称 | 3.3 热力环流(打造气候宜居城市) (教案)——高中地理湘教版(2019)必修一 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 261.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 21:44:40 | ||

图片预览

文档简介

《3.3 大气热力环流》教学设计

——做城市规划师,打造气候宜居城市

【课程标准】

运用示意图等,说明大气热力环流原理,并解释相关现象。

【教材分析】

本节课是普通高中地理新课标新教材湘教版必修1的第三章《地球上的大气》第三节——《大气热力环流》。教材依托“载人热气球平稳升空”和“点蜡烛切洋葱,不流泪”两个真实生活情境探究,引入“大气热力环流的形成”,分步图解阐述,逐层递进,使学生充分理解热力环流的发生发展过程以及气温、气压、气流三者之间的关系,旨在培养学生综合思维。

当学生理解热力环流原理后,教材内容递进到“自然界的大气热力环流”内容,用一把热力环流原理的“钥匙”打开自然界包罗万象的热力环流现象之“门”。主要介绍生活中的一些常见例子—海陆风、山谷风和城市风等,旨在培养学生地理实践力。并设置相关探究活动,帮助学生了解大气运动与人类活动的交互关系,树立人地协调观。

【学情分析】

在地理的知识体系中,大气知识对学生来说还是比较难于掌握的。这种难主要在于三点:第一,学生的空间概念建立的还不牢靠;第二,学生暂时还不能将大气知识与物理知识联系起来;第三,短时间内不能将大气运动与地理环境联系起来。故感到很难把握对整个大气知识的思维线索,感到这些知识与应用无关。生活中,学生对许多的自然地理现象并不陌生,但很少能将其与相关大气的知识联系起来。总的来说,对大气的了解,总是感到既陌生又熟悉。

【教学目标】

1.通过观察实验,结合物理知识,能够绘制大气热力环流示意图,并说明大气热力环流的形成过程及基本原理。

2.结合北京市自然环境特征,运用热力环流原理解释“山谷风”“城市风”和“海陆风”等现象。

3.结合热力环流原理,通过北京市案例分析,为缓解城市热岛效应提出城市规划措施,提高地理实践力,树立正确的人地协调观。

【教学重点】

热力环流的形成过程及应用

【教学难点】

热力环流的形成过程

【教学方法】

实验法、合作探究法、案例分析法、多媒体教学法

【教学过程】

一、 知现象:城市热岛效应

随着城市化进程的不断推进,城市气候环境问题日益凸显,城区气温明显高于外围郊区的现象,我们称之为“城市热岛效应”。请同学们观看视频了解。

视频中我们了解到城市热岛效应危害不容小觑,尤其在一些特大城市,比如北京,一年四季以及一天中不同时刻,城区气温均高于郊区。通过本节大气热力环流学习,我们可以为缓解北京市的市热岛效应提出合理化建议,人人争做合格的城市规划师。

承转:请同学们先来观察一个小实验。

二、析原理:大气热力环流

(一)实验探究

1. 如图所示,将两张竖直纸片放于点燃的酒精灯两侧,纸片下端会发生什么运动呢?

吸住或分开?仔细观察,见证你是否正确的时候到了(吸住)

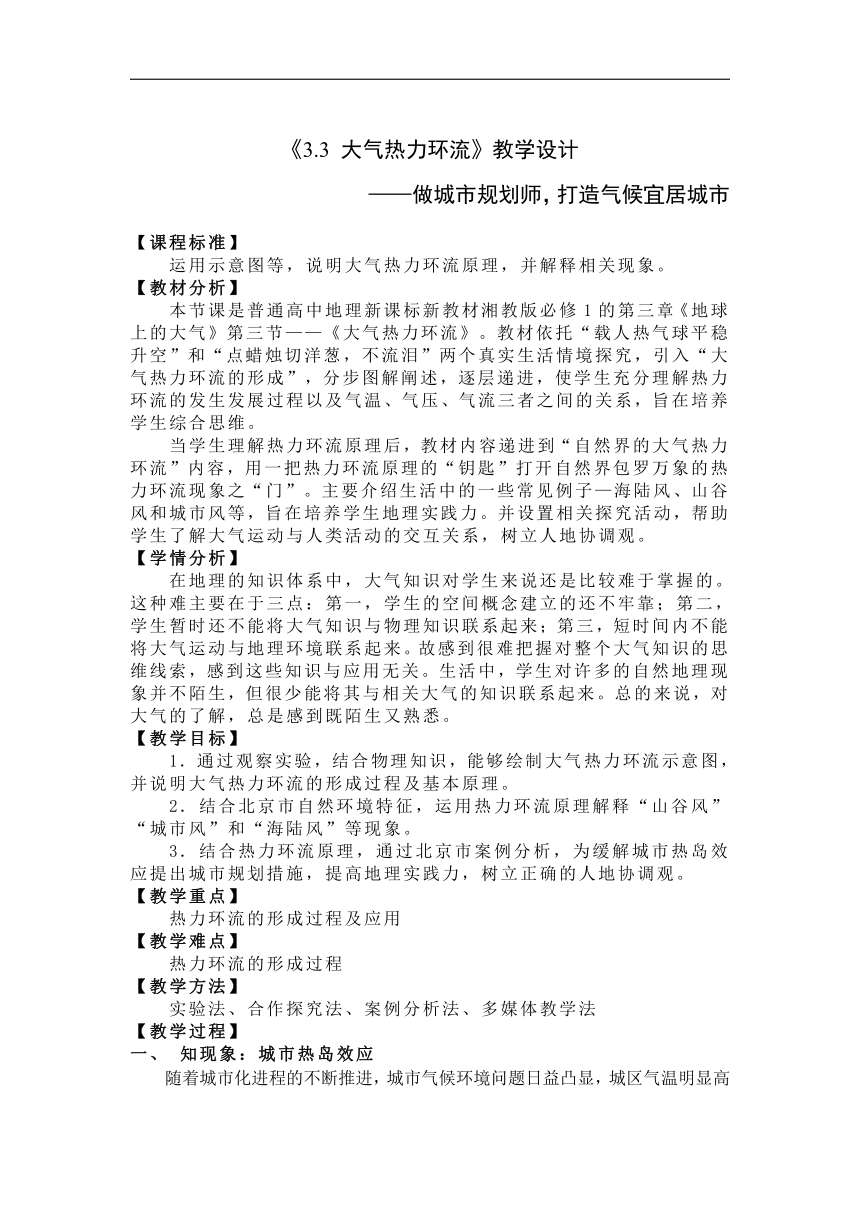

转:为什么会出现这样的现象呢?请同学们完成学案实验探究二。图A相当于酒精灯加热处,BC为纸片外围相对冷却处,A’、B’、C’为其对应的上空。

2.根据实验现象,在短线上加绘箭头,推测大气运动方向。

转:同学们的答案是否正确?这其中又有怎样的奥秘呢?在解决这个疑问之前,我们先来了解一个基本概念——气压。

(二)知识储备:气压是单位面积上承受的空气柱的重量,重量越大,压力就越大。单位为百帕,1个标准大气压为1013.25百帕。图中的小点代表空气分子,海拔越高,大气越稀薄,空气分子越少,空气密度越小,重量越轻,气压越低。由定义可知,垂直方向上:海拔越高,气压值越_____近地面的气压值肯定大于高空气压;水平方向上:一般情况下,密度越大,气压值越_____。我们可以总结出判断气压高低规律:垂直方向看海拔,水平方向看密度。

转:了解了气压的概念,请同学们结合空气分子运动的动态图完成学案实验探究的第三点并在上图括号内标注高低气压。

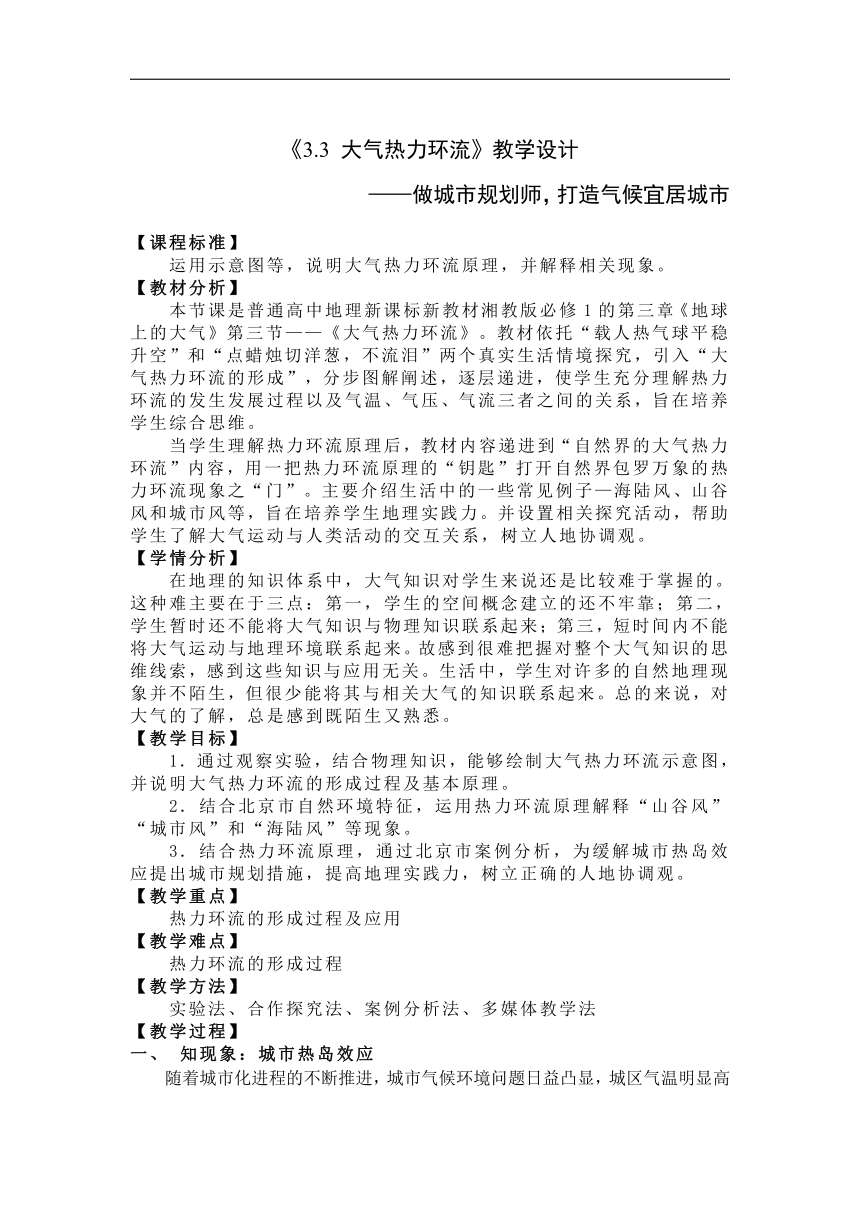

3.热力环流形成过程

思考:(1)A地形成低压的原因是什么?A地空气受热膨胀上升,使A地近地面空气密度减小,气压降低,比同一水平面其他地区气压更低,形成低气压。B、C两地的空气遇冷收缩下沉,近地面接收了来自上空的空气,会使得空气密度增大,气压升高,比同一水平面其他地区气压更高,形成高气压。A’接收了来自地面的空气,会使得空气密度增大,气压升高,比同一水平面其他地区气压更高。B’、C’两地由于空气下沉流失,密度减小,气压降低。在水平方向上,气流就像水流的方向,从高压指向低压,形成大气的水平运动,也就是风,分为高空风和近地面风,由于我们生活在近地面,更关注近地面风。气压相差越大风力越强。

由此形成的环流就叫热力环流,在自然界中很常见,是大气运动最简单的形式。承转:结合动态形成过程,请同学们总结热力环流原理。

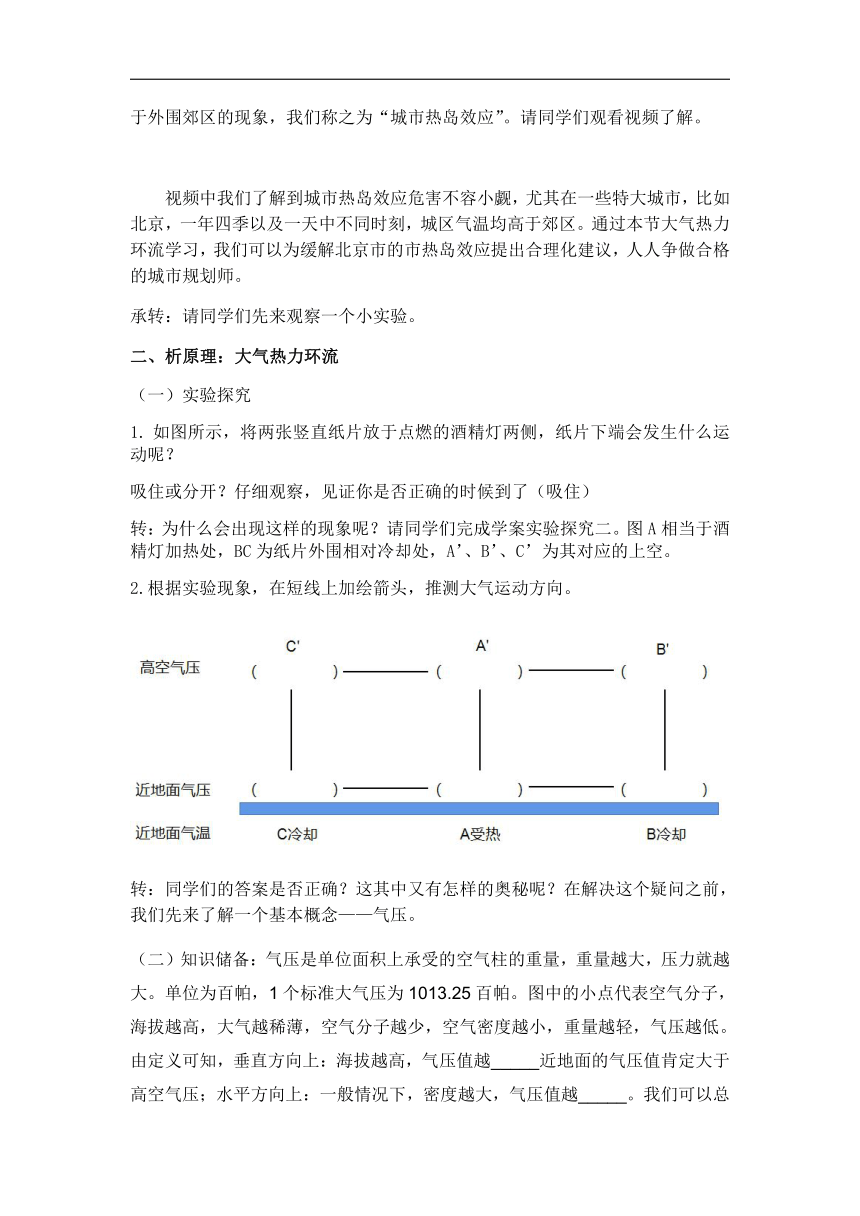

总结:热力环流原理

大气热力环流中空气有两种运动方向,分别为垂直方向与水平方向,先有垂直方向运动,空气受热膨胀上升,受冷收缩下沉,由于空气密度的变化。同一水平面出现高低气压差异,再有水平方向运动,形成热力环流。

(2)思考:造成热力环流的根本原因是什么?近地面冷热不均。冷热是热力因素,所以我们将此环流称之为热力环流。

(3)A与A’点气压值比大小。垂直方向看海拔,近地面气压值肯定大于高空。在热流环流中说的高压流向低压是指同一水平方向的高低气压。

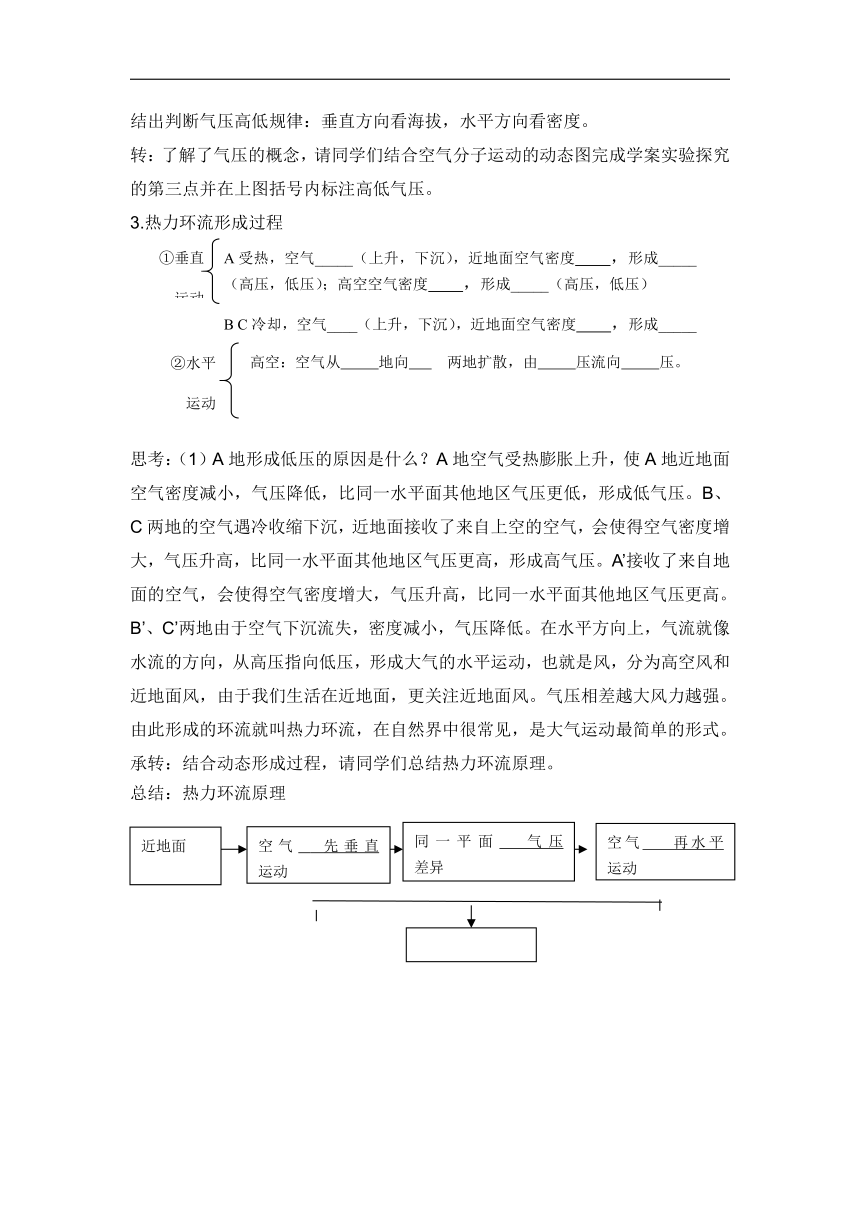

三、释疑惑——城市热岛环流

应用热力环流原理,用箭头画出城区和郊区之间的大气运动方向。

近地面的风总是从郊区吹向城区。

四、巧应用——缓解北京城市热岛效应

1. 假如你是北京市规划局工作人员,你是否同意在甲处建火电厂?(不同意,应布局在城市郊外热力环流之外)为了减轻城市热岛效应,应在城区和郊区之间布局什么?(森林、植被、水域、湿地等)在给城区降温的同时还可带来清新的空气。

2. 北京市西部和北部拥有良好的生态本底和山水格局,是清洁空气源地和生态冷源,为了缓解北京城市热岛效应,研究提出:将北部冷源区域清新空气引入中心城区。这一构想的实现必须借助从北而来的风。那有没有北风来助一臂之力呢?北京气象台的天气预报中,常有“白天风向北转南,夜间风向南转北”的语句。这正是北京独一无二的地形形成的局部环流——山谷风。北京北部为燕山山脉的余脉军都山,西部为太行山山脉的余脉西山,北京位于地形平缓的东南部。那么,山谷风是如何形成的?为什么风向会发生昼夜变化呢?阅读教材80页“山谷风”知识,结合北京市地形图,应用热力环流原理在图一和图二中分别标明白天和夜晚。分析近地面风向昼夜变化的原因。

以白天为例,白天山坡增温速度快,山谷上方同高度的空气增温慢,山坡空气受热上升,山谷空气冷却下沉,形成热力环流。近地面,风从山谷吹向山坡,形成谷风。夜晚,山坡气温下降的比山谷上方同高度的空气快,山坡气温低,盛行下沉气流,形成山风。

转:在北京的城市规划中,借助山风(北风),建设一西一东两条重要城市生态廊道,将冷源区域清新空气引入中心城区。除此之外,

3.北京中心城内水系众多,这些都是“城市内部冷源”,有研究指出,通过加宽河道,扩大水域面积,也可以减弱中心城市热岛效应。结合热力环流原理,分析如何利用河道来为中心城区“降温”呢?在图中用箭头标明大气运动方向。

白天,近地面风从水体吹向陆地,达到降温目的。其实,这种风在沿海地区更加显著,我们也把它称之为海陆风。

小结:

北京市外围有北部山区生态冷源,内有城区水系两侧生态绿廊,合理布局通风廊道,借助局部热力环流就可大大消减中心城区热岛效应。

我们本节课所学习的城市热岛环流、山谷风、海陆风主要发生在小的空间尺度范围内,且在微风状态下最强。在大的空间尺度内,北京市夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,在总体规划通风廊道的基础上,借助冬夏季风补充优化6条二级通风廊道,更大程度为城区“降温”。

感悟提升:

把握自然规律,落实生态文明建设、打造气候宜居城市,你我携手同做合格的城市规划师。

【板书设计】

【课后反思】

1.应用热力环流原理,结合太原市自然环境特征,为太原市生态廊道的建设提出你的建议。

2.如果地表受热均匀,同一水平面各处压强相等,等压线应该是平直的,受热不均后等压线发生了弯曲,如何弯曲?为什么? 近地面的气压总是比高空高还是低?

总结:等压线的弯曲规律:

【达标检测】

1.下图是“某地高空等高面与等压面关系示意图”。读后完成下列问题。

⑴.图中点①至点⑤,气压最高的是 ,

气压最低的是 。

⑵.A、B两地受热的是 ,该地

空气垂直运动的原因是 ;

冷却的是 ,该地空气垂直

运动的方向是 。

⑶.用带有方向的箭头画出热力环流。

2.阅读材料,回答问题。

《三国演义》中有诸葛亮把司马懿困在“上方谷”中,用火攻之,眼看火烧到紧要关头,天突降大雨,救了司马懿的命。诸葛亮叹到:“谋事在人,成事在天”。

(1)那么为什么天会在这紧要关头下起雨来呢?

(2)大火在谷底燃烧,山顶并未着火,衣服碎屑和炭灰是怎么来的呢?

①垂直

运动

A受热,空气_____(上升,下沉),近地面空气密度 ,形成_____(高压,低压);高空空气密度 ,形成_____(高压,低压)

B C冷却,空气____(上升,下沉),近地面空气密度 ,形成_____(高压,低压);高空空气密度 ,形成_____(高压,低压)

高空:空气从 地向 两地扩散,由 压流向 压。

近地面:空气由 两地流向 地,由 压流向 压。

②水平

运动

近地面

冷热不均

空气 先垂直 运动

同一平面 气压 差异

空气 再水平 运动

城区

郊区

郊区

甲

城区

郊区

郊区

甲

——做城市规划师,打造气候宜居城市

【课程标准】

运用示意图等,说明大气热力环流原理,并解释相关现象。

【教材分析】

本节课是普通高中地理新课标新教材湘教版必修1的第三章《地球上的大气》第三节——《大气热力环流》。教材依托“载人热气球平稳升空”和“点蜡烛切洋葱,不流泪”两个真实生活情境探究,引入“大气热力环流的形成”,分步图解阐述,逐层递进,使学生充分理解热力环流的发生发展过程以及气温、气压、气流三者之间的关系,旨在培养学生综合思维。

当学生理解热力环流原理后,教材内容递进到“自然界的大气热力环流”内容,用一把热力环流原理的“钥匙”打开自然界包罗万象的热力环流现象之“门”。主要介绍生活中的一些常见例子—海陆风、山谷风和城市风等,旨在培养学生地理实践力。并设置相关探究活动,帮助学生了解大气运动与人类活动的交互关系,树立人地协调观。

【学情分析】

在地理的知识体系中,大气知识对学生来说还是比较难于掌握的。这种难主要在于三点:第一,学生的空间概念建立的还不牢靠;第二,学生暂时还不能将大气知识与物理知识联系起来;第三,短时间内不能将大气运动与地理环境联系起来。故感到很难把握对整个大气知识的思维线索,感到这些知识与应用无关。生活中,学生对许多的自然地理现象并不陌生,但很少能将其与相关大气的知识联系起来。总的来说,对大气的了解,总是感到既陌生又熟悉。

【教学目标】

1.通过观察实验,结合物理知识,能够绘制大气热力环流示意图,并说明大气热力环流的形成过程及基本原理。

2.结合北京市自然环境特征,运用热力环流原理解释“山谷风”“城市风”和“海陆风”等现象。

3.结合热力环流原理,通过北京市案例分析,为缓解城市热岛效应提出城市规划措施,提高地理实践力,树立正确的人地协调观。

【教学重点】

热力环流的形成过程及应用

【教学难点】

热力环流的形成过程

【教学方法】

实验法、合作探究法、案例分析法、多媒体教学法

【教学过程】

一、 知现象:城市热岛效应

随着城市化进程的不断推进,城市气候环境问题日益凸显,城区气温明显高于外围郊区的现象,我们称之为“城市热岛效应”。请同学们观看视频了解。

视频中我们了解到城市热岛效应危害不容小觑,尤其在一些特大城市,比如北京,一年四季以及一天中不同时刻,城区气温均高于郊区。通过本节大气热力环流学习,我们可以为缓解北京市的市热岛效应提出合理化建议,人人争做合格的城市规划师。

承转:请同学们先来观察一个小实验。

二、析原理:大气热力环流

(一)实验探究

1. 如图所示,将两张竖直纸片放于点燃的酒精灯两侧,纸片下端会发生什么运动呢?

吸住或分开?仔细观察,见证你是否正确的时候到了(吸住)

转:为什么会出现这样的现象呢?请同学们完成学案实验探究二。图A相当于酒精灯加热处,BC为纸片外围相对冷却处,A’、B’、C’为其对应的上空。

2.根据实验现象,在短线上加绘箭头,推测大气运动方向。

转:同学们的答案是否正确?这其中又有怎样的奥秘呢?在解决这个疑问之前,我们先来了解一个基本概念——气压。

(二)知识储备:气压是单位面积上承受的空气柱的重量,重量越大,压力就越大。单位为百帕,1个标准大气压为1013.25百帕。图中的小点代表空气分子,海拔越高,大气越稀薄,空气分子越少,空气密度越小,重量越轻,气压越低。由定义可知,垂直方向上:海拔越高,气压值越_____近地面的气压值肯定大于高空气压;水平方向上:一般情况下,密度越大,气压值越_____。我们可以总结出判断气压高低规律:垂直方向看海拔,水平方向看密度。

转:了解了气压的概念,请同学们结合空气分子运动的动态图完成学案实验探究的第三点并在上图括号内标注高低气压。

3.热力环流形成过程

思考:(1)A地形成低压的原因是什么?A地空气受热膨胀上升,使A地近地面空气密度减小,气压降低,比同一水平面其他地区气压更低,形成低气压。B、C两地的空气遇冷收缩下沉,近地面接收了来自上空的空气,会使得空气密度增大,气压升高,比同一水平面其他地区气压更高,形成高气压。A’接收了来自地面的空气,会使得空气密度增大,气压升高,比同一水平面其他地区气压更高。B’、C’两地由于空气下沉流失,密度减小,气压降低。在水平方向上,气流就像水流的方向,从高压指向低压,形成大气的水平运动,也就是风,分为高空风和近地面风,由于我们生活在近地面,更关注近地面风。气压相差越大风力越强。

由此形成的环流就叫热力环流,在自然界中很常见,是大气运动最简单的形式。承转:结合动态形成过程,请同学们总结热力环流原理。

总结:热力环流原理

大气热力环流中空气有两种运动方向,分别为垂直方向与水平方向,先有垂直方向运动,空气受热膨胀上升,受冷收缩下沉,由于空气密度的变化。同一水平面出现高低气压差异,再有水平方向运动,形成热力环流。

(2)思考:造成热力环流的根本原因是什么?近地面冷热不均。冷热是热力因素,所以我们将此环流称之为热力环流。

(3)A与A’点气压值比大小。垂直方向看海拔,近地面气压值肯定大于高空。在热流环流中说的高压流向低压是指同一水平方向的高低气压。

三、释疑惑——城市热岛环流

应用热力环流原理,用箭头画出城区和郊区之间的大气运动方向。

近地面的风总是从郊区吹向城区。

四、巧应用——缓解北京城市热岛效应

1. 假如你是北京市规划局工作人员,你是否同意在甲处建火电厂?(不同意,应布局在城市郊外热力环流之外)为了减轻城市热岛效应,应在城区和郊区之间布局什么?(森林、植被、水域、湿地等)在给城区降温的同时还可带来清新的空气。

2. 北京市西部和北部拥有良好的生态本底和山水格局,是清洁空气源地和生态冷源,为了缓解北京城市热岛效应,研究提出:将北部冷源区域清新空气引入中心城区。这一构想的实现必须借助从北而来的风。那有没有北风来助一臂之力呢?北京气象台的天气预报中,常有“白天风向北转南,夜间风向南转北”的语句。这正是北京独一无二的地形形成的局部环流——山谷风。北京北部为燕山山脉的余脉军都山,西部为太行山山脉的余脉西山,北京位于地形平缓的东南部。那么,山谷风是如何形成的?为什么风向会发生昼夜变化呢?阅读教材80页“山谷风”知识,结合北京市地形图,应用热力环流原理在图一和图二中分别标明白天和夜晚。分析近地面风向昼夜变化的原因。

以白天为例,白天山坡增温速度快,山谷上方同高度的空气增温慢,山坡空气受热上升,山谷空气冷却下沉,形成热力环流。近地面,风从山谷吹向山坡,形成谷风。夜晚,山坡气温下降的比山谷上方同高度的空气快,山坡气温低,盛行下沉气流,形成山风。

转:在北京的城市规划中,借助山风(北风),建设一西一东两条重要城市生态廊道,将冷源区域清新空气引入中心城区。除此之外,

3.北京中心城内水系众多,这些都是“城市内部冷源”,有研究指出,通过加宽河道,扩大水域面积,也可以减弱中心城市热岛效应。结合热力环流原理,分析如何利用河道来为中心城区“降温”呢?在图中用箭头标明大气运动方向。

白天,近地面风从水体吹向陆地,达到降温目的。其实,这种风在沿海地区更加显著,我们也把它称之为海陆风。

小结:

北京市外围有北部山区生态冷源,内有城区水系两侧生态绿廊,合理布局通风廊道,借助局部热力环流就可大大消减中心城区热岛效应。

我们本节课所学习的城市热岛环流、山谷风、海陆风主要发生在小的空间尺度范围内,且在微风状态下最强。在大的空间尺度内,北京市夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,在总体规划通风廊道的基础上,借助冬夏季风补充优化6条二级通风廊道,更大程度为城区“降温”。

感悟提升:

把握自然规律,落实生态文明建设、打造气候宜居城市,你我携手同做合格的城市规划师。

【板书设计】

【课后反思】

1.应用热力环流原理,结合太原市自然环境特征,为太原市生态廊道的建设提出你的建议。

2.如果地表受热均匀,同一水平面各处压强相等,等压线应该是平直的,受热不均后等压线发生了弯曲,如何弯曲?为什么? 近地面的气压总是比高空高还是低?

总结:等压线的弯曲规律:

【达标检测】

1.下图是“某地高空等高面与等压面关系示意图”。读后完成下列问题。

⑴.图中点①至点⑤,气压最高的是 ,

气压最低的是 。

⑵.A、B两地受热的是 ,该地

空气垂直运动的原因是 ;

冷却的是 ,该地空气垂直

运动的方向是 。

⑶.用带有方向的箭头画出热力环流。

2.阅读材料,回答问题。

《三国演义》中有诸葛亮把司马懿困在“上方谷”中,用火攻之,眼看火烧到紧要关头,天突降大雨,救了司马懿的命。诸葛亮叹到:“谋事在人,成事在天”。

(1)那么为什么天会在这紧要关头下起雨来呢?

(2)大火在谷底燃烧,山顶并未着火,衣服碎屑和炭灰是怎么来的呢?

①垂直

运动

A受热,空气_____(上升,下沉),近地面空气密度 ,形成_____(高压,低压);高空空气密度 ,形成_____(高压,低压)

B C冷却,空气____(上升,下沉),近地面空气密度 ,形成_____(高压,低压);高空空气密度 ,形成_____(高压,低压)

高空:空气从 地向 两地扩散,由 压流向 压。

近地面:空气由 两地流向 地,由 压流向 压。

②水平

运动

近地面

冷热不均

空气 先垂直 运动

同一平面 气压 差异

空气 再水平 运动

城区

郊区

郊区

甲

城区

郊区

郊区

甲