八年级下册第五单元02基础练(含解析)

文档属性

| 名称 | 八年级下册第五单元02基础练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 08:44:05 | ||

图片预览

文档简介

八年级下册第五单元02基础练

02 基础练

阅读下面的文段,完成下面小题。

在长江源头各拉丹冬(节选)

①这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情地卖弄着它的无所不能的创造力。

②慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的泳洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。我用新近装备的柯尼卡拍彩照,使用标准镜头受限,没同时配起变焦镜头使我后悔了一辈子——拍一座完整的冰山,要退出很远。正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。这一跤,使我在后来的旅行中备受折磨。回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。

③往下的情景多少有些凄凉。此地的海拔已经超过六千米。头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难——典型的缺氧反应,外加新伤剧痛。索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。

④说不见又出现了一个,老远喊我:“都到这地方了,不到处转一转,多吃亏呀!”他从冰墙那边翻过来,到小车里取盛放胶片的箱子。为节省体力,就在冰上推。

⑤“我要死了。”我少气无力地说,声音空空荡荡,随即散失在冰原上。

⑥置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辩不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。渐渐地冰河已光滑难行。从北京来的摄影师大吴,负责拍一本有关藏北的大型画册,具有国际先进水平的照相器材就装在一个很考究的箱子里,唯恐摔坏了,便推着箱子在冰面上爬行。他用奇怪的“鱼眼”为我拍了一张反转片,一部分精神和生命就寄存在这变了形的仙境中了。

⑦是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白。永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰搭、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发被肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

1.请你结合文中相关的句子,说说作者是按怎样的顺序描写冰塔林的?

2.“风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息”,这句话如何理解?

3.请你赏析第⑦段画线句子的节奏之美。

4.节选部分作者多次写到自己糟糕的身体状况,这些内容有什么作用?

阅读下面的文字,完成下面小题。

①我穿过了一道又一道小桥。

②我经过叮叮当当敲打着银器的小店。经过挂着水一样碧绿的翡翠的玉器店。经过一座院子,白须垂胸的老者们,在演奏古代的音乐。经过售卖纳西族的东巴象形文字的字画店。我想停下来看看,东巴文的“水”字是怎样的写法。但我停不下来,没有看见。我确实想停下来,想被掺入砚池中,被蘸到笔尖,被写成东巴象形文的“水”,挂在店中,那样,来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶没进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。院子里,兰花在盛开。浇花时,我落在了一朵香气隐约的兰花上。我看到了,楼下正屋,主人一家在闲话。楼上回廊,寄居的游客端着相机在眺望远山。楼上的客人和楼下的主人大声交谈。客人问主人当地的掌故。主人问客人远方的情形。太阳出来了,我怕被迅速蒸发,借一阵微风跳下花朵,正好跳回浇花壶中。

③黄昏时,主人再去打水浇花时,我又回到了穿城而过的水流之中。这时,古城五彩的灯光把渠水辉映得五彩斑斓。游客聚集的茶楼酒吧中,传来人们的欢笑与歌唱。这些人来自远方,在那些地方,即便是寂静时分,他们的内心也很喧哗;在这里,尽情欢歌处,夜凉如水,他们的心像一滴水一样晶莹。

④好像是因为那些鼓点的催动,水流得越来越快。很快,我就和更多的水一起出了古城。

⑤黎明时分,作为一滴水,我来到了喧腾奔流的金沙江边,跃入江流,奔向大海。我知道,作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江。

5.根据文段内容,填写下表。

游踪 景象 感受

经过院子 ① 安然幸福,怡然自乐

② 东巴文字 掺人砚池,蘸到笔尖

投身民居 ③ 恬淡怡然,安居乐业

6.作者以一滴水的身份游丽江。这样写有什么好处?

7.说说第③段划线句子的表达特点与作用。

8.“世界那么大,我想去看看。”近年来旅游市场快速发展,旅游业的战略地位逐渐提高,“大众旅游”成为人们热议的话题。学校决定开展以“走出书斋,畅游天下”为主题的系列活动,请你积极参与,完成以下任务。

(1)班级举行“大众旅游”主题班会,为做好发言,某同学搜集了以下三则材料,请你仔细阅读并进行研究,用一句话写出你的结论。

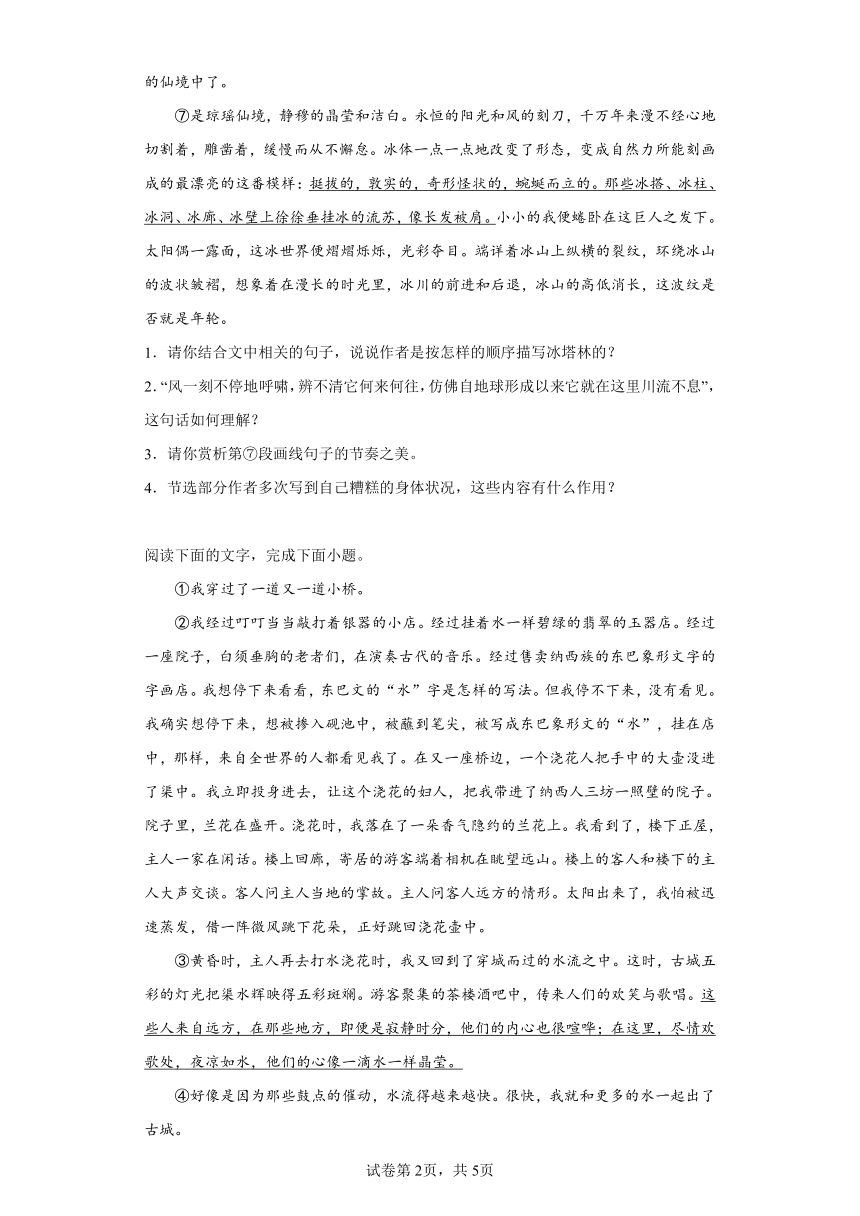

材料一 2000年~2015年我国国内游人数变化情况

材料二 过去大部分旅游都属于景色观光式,以旅行社组织为主,少有文化型、体验型旅游。随着大众旅游时代的到来,青少年游学、文化旅游、生态养生旅游、乡村海岛游等新兴旅游方式如雨后春笋般不断涌现。

材料三 每逢旅游旺季,热门景点人多拥挤,游客乱扔垃圾、随手涂鸦的现象时有发生;从青岛“天价虾”到哈尔滨“天价鱼”,众多旅游地商户都将游客当作了“待宰肥羊”;不合理低价团、强迫和诱导购物等消费陷阱屡禁不止。

(2)班级开展“学生旅游利弊谈”的辩论赛,正方的观点是“学生旅游利大于弊”,反方的观点是“学生旅游弊大于利”,你支持哪方观点?请阐述你的理由。

(3)营造清新和谐的旅游氛围,展示文明美好的游客形象,是每位市民应尽的责任和义务。请你以文明旅游志愿者身份向游客发出“做文明游客”的倡议。

阅读下面的文字,完成后面小题。

壶口的黄河

肖铁

①在中国看水,看中国的水,最好到黄河。九寨沟的水显得太清秀,俏得有些西方的味道;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装饰物。也许,中国的水应该是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这儿,才成了真正的黄河!

②车行山谷中,远远便听见阵阵低沉的轰鸣,在左右山壁间碰撞,心也随之律动,未见其影,先闻其声,知道壶口到了。

③天渐渐成了黄色,水汽丰富得似乎凭空能捏出一把汗来。

④等真正站在她的旁边,所有的人都惊呆了。地竟陷下一层,天也高了一尺,山谷形似壶嘴,水若浊酒,倾泻而下,一仰难尽的气势,充溢胸口,跳得能蹦出来。耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的漩涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降。河底升起硝烟一样的股股黄雾,天宇间充涨着黄色带水的颗粒,碰撞在脸上,散发在天上。脑子里一片空白,什么也不敢想,只看着山被水层层劈开,天也被这股黄流斩断。水从天而降,拍打在谷底,响遏在云里。

⑤想黄河从巴颜喀拉山流下的时候,水也该是清的吧?毕竟是雪水的汇集,是上天的洗礼;下游也会清些,因为地势渐平,流速渐缓,黄沙也会慢慢沉在河底。可你看看现在的黄河,刚刚从黄土高原的千沟万壑流过,厚重得带着大地的表皮,圣水也染上了中国的颜色,水里一定还有与大地摩擦而生的余热,当然还有陕北的信天游溶在里面,歌曲带着水旋转。黄河在这里最黄,金黄得如同太阳也落在里面。

⑥黄河之水天上来,如果说往前往后的黄河都是平面的话,到了壶口,黄河一下子像愤怒像高昂像要直抒胸臆地站了起来。这时的黄河是立体的黄河了,像猴子站立起来是人进化的重要标志,黄河站立起来也是一个飞跃,就像个硕天立地的人活了。活了便要说话,那浪涛卷起雷鸣般的吼声,便是她第一声啼哭,第一声就不同凡响。注视着从上而下的水,第一次看到自然里的生命在毫无羁绊的状志下的兴奋和放纵。那啪啪的水击之声便是欢笑,真正的快感,真正的淋漓尽致。看久了,也会溶进那飞溅的黄色水流里。

⑦抬起头,极目四望,北方,阳光打过去,一片白色,水和天连在一起,汪洋恣肆在那里;下游,水会渐渐宽阔,毕竟快到海了,快到生命的终结抑或是升华的地方了,便也心平气和。只有在这里,给予黄河的天地竞仅仅小到一个壶口,考验也就在这里了。过去了,黄河便拐了一个直角,再往后便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还。看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格?

⑧这才是中国的河。西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的成阳,就是盛唐的长安。半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧?有这样的水,还有什么可怕的呢?还有什么不可征服的呢?

⑨路德雏希①为尼罗河作传,也该有人为黄河作传的,那应是中国人的自传!

(选自《散文选刊》,有改动)

【注】①埃米尔·路德维希(1881~1948),德国著名传记作家,著有《地中海传》《尼罗河传》等。

9.第①段写九寨沟的水和太湖的水,有什么用意?

10.第④段描写了壶口黄河的景色,语言特点是什么?作简要分析。

11.第⑦段的写作顺序是什么?这样写有什么好处?

12.第⑧段“这才是中国的河”有什么含义?结合全文,谈谈你的理解。

试卷第4页,共5页

试卷第1页,共5页

参考答案:

1.【示例】从选文第①段“从砾石堆上四面张望”,第②段“慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山”,第⑥段“置身于冰窟”可以判断作者是按由远及近的顺序来描写冰塔林的。 2.【示例】任由时空变幻,风声呼啸依然,大自然的神力造就了雄壮苍莽的各拉丹冬,流露出作者对大自然的敬畏之情。 3.【示例】第一句三字、五字短语并列,第二句前半部分二字词并列,节奏短促,体现了冰体形状之多令人目不暇接;第二句后半部分句子变长(第一句三字短语到五字短语也是由急促到舒缓),节奏放缓,让句子又融入段落主体比较舒缓的节奏中去;整体张弛结合,体现一种音乐美。(意思对即可) 4.【示例】(1)使读者见景的同时,也“见人”:感受作者的感受,亲切、真实、可信;(2)从侧面写出各拉丹冬环境的艰险,突出所至、所见、所感的独特性;(3)构成文章的潜在线索:身体状况越来越糟,对各拉丹冬的感受与理解越来越细致,想象越来越富有诗意;(4)身体痛苦坚持心灵行走,为文章染上苦难美和悲壮美的色彩;(5)身体的痛苦也是表达敬畏自然的一种方式,人的痛苦在伟大而恒久的自然面前微不足道。(任意答出三点即给满分)

【解析】1.本题考查写作顺序分析。结合第①段“从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目”,第②段“慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山”,第⑥段“置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷”可知,作者由远处张望,到接近冰山,再到置身于冰窟,是按照由远及近的空间顺序来描写冰塔林的。

2.本题考查句子理解。“风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息”中的“一刻不停”描写了风刮的时间之长,“呼啸”描写了风声之大。这句话用形象的语言描写了这里气候的恶劣,流露了作者对大自然的敬畏。

3.本题考查赏析句子。细读划线句可知,第一句有两个三字短语,两个五字短语。第二句前半部分多为字词语“冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁”,后半部分“徐徐重挂冰的流苏,像长发披肩”为稍长些的长句。二字短语朗读节奏短促,能体现出冰窟内冰体形状各异,变化多端的特点长句节奏稍有舒缓。逐渐接近后文的朗读节奏(后文多为长句),有张有弛,如同一种乐曲,既有急促的鼓点,又有舒缓的长笛,富有音乐的美感与韵律。

4.本题考查对文本内容的理解。文中写景,是从作者的视角进行描写的,同时还穿插了作者的身体状况,这样使文本内容更加真实可信,亲切可感。第②段写自己的尾椎折断,第③段写自己的缺氧反应,第⑥段写自己推着箱子在冰面爬行,这些都从侧面表现了各拉丹冬环境的艰险,道路的难行。突出了各拉丹冬景色和环境的独特性,当然作者生发出的感觉也是独特的。从文中穿插了对自己身体情况的描写可知作者的身体越来越糟糕,但同时作者对于各拉丹冬景致的理解与越来越深刻,作者从这里独特的地貌里感受到了历史的沧桑和时间的伟力。而作者的想象也越来越富有诗意。“小小的我便蜷卧在这巨人之发下”“这波纹是否就是年轮”。这种变化构成了文章写景和抒情的暗线。作者尾椎折断,又因为缺氧反应只能在冰面上爬行。身材痛苦难得,但思维却纵横千古,使作者看到的景象蒙上了一层壮美与苦难,使景致更有深度与内含。作者身体的痛苦在伟大而恒远的自然面前,实在是微不足道的,在某种意义上来说,身体的痛苦也是人类敬畏自然的一种方式。

5.①老者奏乐 ②经过字画店 ③百姓寻常生活 6.①构思新颖,视角独特。②想象合理,描写真切。③一滴水”既是观察者,也是讲述者,使文章的情感表达更加真挚。 7.对比手法。突出古城美丽夜景抚慰心灵与陶冶性情的无穷魅力。

【解析】5.本题考查对信息的筛选和整合能力。

此题要根据提示找到相关内容,再仿照示例进行概括。

已知信息“经过院子”“安然幸福,怡然自乐”对应第②段,第①空可由第②段“经过一座院子,白须垂胸的老者们,在演奏古代的音乐”概括为:老者奏乐。

已知信息“东巴文字”“掺人砚池,蘸到笔尖”对应第②段,第②空可根据第②段“我经过叮叮当当敲打着银器的小店。经过挂着水一样碧绿的翡翠的玉器店”“经过售卖纳西族的东巴象形文字的字画店”等内容概括为:经过字画店。

已知信息“投身民居”“恬淡怡然,安居乐业”对应第②段,第③空根据第②段“我看到了,楼下正屋,主人一家在闲话。楼上回廊,寄居的游客端着相机在眺望远山。楼上的客人和楼下的主人大声交谈。客人问主人当地的掌故。主人问客人远方的情形”等内容概括为:百姓寻常生活。

6.本题考查对写作手法的赏析。

作者用“一滴水”的身份游览丽江,构思非常新颖、独特。既然是“一滴水”,那么既可上天,也可入地,可以入民居,可入以江河,选用视角灵活,看的方式多样,从高到低,从远到近等,获得了自由的视角和观察方式。虽然“一滴水”的行动十分自由,但文中情节设置得合情合理,描写丽江景象、百姓生活真实可感。可据此回答。

7.本题考查语句赏析能力。

回答时,要说出赏析角度、表达效果、表现的内容、作者的情感。“在那些地方,即便是寂静时分,内心也很喧哗”与“在这里,尽情欢歌处,夜凉如水,他们的心像一滴水一样晶莹”形成对比,所以可以从对比表现手法的角度进行赏析。对比能突出事物的特征,通过在“那些地方”和在“丽江”人们内心感受不同的对比,突出的是丽江宁静美好、抚慰心灵的魅力。

8.(1)近年来,国内旅游人数增长迅速,新兴旅游方式不断涌现,但是旅游市场秩序混乱。

(2)我支持正方观点。“读万卷书,行万里路”,旅游能让人感受大自然的气息,开阔视野,增长见识,陶冶情操,获得真知,有利于学生的健康成长。

(3)我倡议,保持环境卫生,不随地吐痰和口香糖,不乱扔废弃物,不在禁烟场所吸烟,做一名文明游客,为文明旅游点赞。

【详解】(1)对于解答材料的整合与探究这类题目,一定要将几则材料内容都认真研读,找到几则材料关注的共性问题,加以整合,尝试着从中筛选、概括一条最主要的信息。从材料一和材料二可知,近年来旅游业发展很快,从材料三可知,市场秩序比较混乱。据此作答即可。

(2)本题考查学生的语言表达能力,言之有理,语言通顺即可。如果支持正方观点,可围绕“旅游能使学生近距离接触大自然,开阔眼界,有利于身心发展”来回答;如果支持反方的观点,可围绕“旅游增加家长的负担,会滋长学生的虚荣心”等角度来回答。

(3)此题考查学生对倡议书的掌握。倡议书要简洁明了,突出主题,可从环境卫生、公共秩序、行为举止等方面发出倡议,语言要简洁流畅。

9.用九寨沟的水和太湖的水来衬托黄河的水;中国水的颜色就应该是黄河的颜色,黄河水才能真正体现中华民族的精神。 10.用词生动形象,富有感染力;句式整齐,写出了黄河的气势;运用了比喻、夸张的修辞手法,写出了“我”面对黄河的主观感受。 11.顺序:由远及近,由近及远;由现实到历史;好处:营造了一个宽广的时空,增加了内容的厚度。 12.壶口的黄河弥漫着黄色的漩涡,带有中国人的肤色;壶口的黄河激流澎湃,充分体现了中华民族勇往直前、不屈不挠的精神;壶口的黄河是中华文明的发祥地。

【解析】9.本题考查衬托的作用。

本文主要描写的对象是黄河的水。很明显,本文第①段写九寨沟的水和太湖的水,是为了衬托黄河水“是黄色的,和我们中国人的皮肤一样”的特点,从而引出后文对黄河水的叙述,体现中华民族自强不息的精神品质。

10.本题考查学生的赏析能力。

要求学生从修辞的角度分析,运用了排比,写出“耳朵”“眼睛”“脑子”都被黄河水的气势震惊了;“山谷形似壶嘴,水若浊酒”等句运用了比喻,夸张等修辞方法,写出了黄河的气势,也写出了“我”被黄河所深深吸引;此外“倾泻而下”“一仰难尽”“充溢胸口”等词生动形象,富有感染力。

11.本题考查写作顺序及作用。

作答时要求学生从整体上把握该段,然后分层次分析。结合第⑦段“抬起头,极目四望,北方,阳光打过去,一片白色,水和天连在一起,汪洋恣睢在那里;下游,水会渐渐宽阔,毕竟快到海了,快到生命的终结抑或是升华的地方了,便也心平气和。只有在这里,给予黄河的天地竞仅仅小到一个壶口,考验也就在这里了”可知采用了由远及近、由近及远的顺序;结合“过去了,黄河便拐了一个直角,再往后便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还。看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。由现实到历史:看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格”可知是由现实到历史的顺序。这样写可以让读者置于整个时间的宽度和广度,突出黄河历史源远流长,读起来更有历史的厚重感。

据此可概括作答。

12.本题考查句子理解。

要求学生对从整体上把握全文思想,筛选出黄河对中华民族的贡献或象征意义即可。

结合第①段“也许,中国的水应该是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这儿,才成了真正的黄河”,第④段“弥漫着的皆是黄色的漩涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降”可知黄河水的黄色正是中国人皮肤的颜色;结合第⑥段“注视着从上而下的水,第一次看到自然里的生命在毫无羁绊的状志下的兴奋和放纵。那啪啪的水击之声便是欢笑,真正的快感,真正的淋漓尽致。看久了,也会溶进那飞溅的黄色水流里”可知黄河之水奔腾不息,正是中华民族生生不息、勇往直前的精神象征;结合第⑧段“西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的成阳,就是盛唐的长安。半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧”可知黄河是中华民族的发源地,孕育着生命。

据此可概括作答。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

02 基础练

阅读下面的文段,完成下面小题。

在长江源头各拉丹冬(节选)

①这里便是著名的长江奇观之一的冰塔林。从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目。杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情地卖弄着它的无所不能的创造力。

②慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山。这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。从狭小的泳洞里爬过去,豁然又一番天地。整座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。我用新近装备的柯尼卡拍彩照,使用标准镜头受限,没同时配起变焦镜头使我后悔了一辈子——拍一座完整的冰山,要退出很远。正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。这一跤,使我在后来的旅行中备受折磨。回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。

③往下的情景多少有些凄凉。此地的海拔已经超过六千米。头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难——典型的缺氧反应,外加新伤剧痛。索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。眼看着兴致极高的伙伴们,大口喘着气,扛着摄影器材,翻过一面冰墙,不见了。

④说不见又出现了一个,老远喊我:“都到这地方了,不到处转一转,多吃亏呀!”他从冰墙那边翻过来,到小车里取盛放胶片的箱子。为节省体力,就在冰上推。

⑤“我要死了。”我少气无力地说,声音空空荡荡,随即散失在冰原上。

⑥置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辩不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。渐渐地冰河已光滑难行。从北京来的摄影师大吴,负责拍一本有关藏北的大型画册,具有国际先进水平的照相器材就装在一个很考究的箱子里,唯恐摔坏了,便推着箱子在冰面上爬行。他用奇怪的“鱼眼”为我拍了一张反转片,一部分精神和生命就寄存在这变了形的仙境中了。

⑦是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白。永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰搭、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发被肩。小小的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

1.请你结合文中相关的句子,说说作者是按怎样的顺序描写冰塔林的?

2.“风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息”,这句话如何理解?

3.请你赏析第⑦段画线句子的节奏之美。

4.节选部分作者多次写到自己糟糕的身体状况,这些内容有什么作用?

阅读下面的文字,完成下面小题。

①我穿过了一道又一道小桥。

②我经过叮叮当当敲打着银器的小店。经过挂着水一样碧绿的翡翠的玉器店。经过一座院子,白须垂胸的老者们,在演奏古代的音乐。经过售卖纳西族的东巴象形文字的字画店。我想停下来看看,东巴文的“水”字是怎样的写法。但我停不下来,没有看见。我确实想停下来,想被掺入砚池中,被蘸到笔尖,被写成东巴象形文的“水”,挂在店中,那样,来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边,一个浇花人把手中的大壶没进了渠中。我立即投身进去,让这个浇花的妇人,把我带进了纳西人三坊一照壁的院子。院子里,兰花在盛开。浇花时,我落在了一朵香气隐约的兰花上。我看到了,楼下正屋,主人一家在闲话。楼上回廊,寄居的游客端着相机在眺望远山。楼上的客人和楼下的主人大声交谈。客人问主人当地的掌故。主人问客人远方的情形。太阳出来了,我怕被迅速蒸发,借一阵微风跳下花朵,正好跳回浇花壶中。

③黄昏时,主人再去打水浇花时,我又回到了穿城而过的水流之中。这时,古城五彩的灯光把渠水辉映得五彩斑斓。游客聚集的茶楼酒吧中,传来人们的欢笑与歌唱。这些人来自远方,在那些地方,即便是寂静时分,他们的内心也很喧哗;在这里,尽情欢歌处,夜凉如水,他们的心像一滴水一样晶莹。

④好像是因为那些鼓点的催动,水流得越来越快。很快,我就和更多的水一起出了古城。

⑤黎明时分,作为一滴水,我来到了喧腾奔流的金沙江边,跃入江流,奔向大海。我知道,作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江。

5.根据文段内容,填写下表。

游踪 景象 感受

经过院子 ① 安然幸福,怡然自乐

② 东巴文字 掺人砚池,蘸到笔尖

投身民居 ③ 恬淡怡然,安居乐业

6.作者以一滴水的身份游丽江。这样写有什么好处?

7.说说第③段划线句子的表达特点与作用。

8.“世界那么大,我想去看看。”近年来旅游市场快速发展,旅游业的战略地位逐渐提高,“大众旅游”成为人们热议的话题。学校决定开展以“走出书斋,畅游天下”为主题的系列活动,请你积极参与,完成以下任务。

(1)班级举行“大众旅游”主题班会,为做好发言,某同学搜集了以下三则材料,请你仔细阅读并进行研究,用一句话写出你的结论。

材料一 2000年~2015年我国国内游人数变化情况

材料二 过去大部分旅游都属于景色观光式,以旅行社组织为主,少有文化型、体验型旅游。随着大众旅游时代的到来,青少年游学、文化旅游、生态养生旅游、乡村海岛游等新兴旅游方式如雨后春笋般不断涌现。

材料三 每逢旅游旺季,热门景点人多拥挤,游客乱扔垃圾、随手涂鸦的现象时有发生;从青岛“天价虾”到哈尔滨“天价鱼”,众多旅游地商户都将游客当作了“待宰肥羊”;不合理低价团、强迫和诱导购物等消费陷阱屡禁不止。

(2)班级开展“学生旅游利弊谈”的辩论赛,正方的观点是“学生旅游利大于弊”,反方的观点是“学生旅游弊大于利”,你支持哪方观点?请阐述你的理由。

(3)营造清新和谐的旅游氛围,展示文明美好的游客形象,是每位市民应尽的责任和义务。请你以文明旅游志愿者身份向游客发出“做文明游客”的倡议。

阅读下面的文字,完成后面小题。

壶口的黄河

肖铁

①在中国看水,看中国的水,最好到黄河。九寨沟的水显得太清秀,俏得有些西方的味道;太湖的水又有点小,文人味太重,不像是水,倒像是供人把玩的装饰物。也许,中国的水应该是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这儿,才成了真正的黄河!

②车行山谷中,远远便听见阵阵低沉的轰鸣,在左右山壁间碰撞,心也随之律动,未见其影,先闻其声,知道壶口到了。

③天渐渐成了黄色,水汽丰富得似乎凭空能捏出一把汗来。

④等真正站在她的旁边,所有的人都惊呆了。地竟陷下一层,天也高了一尺,山谷形似壶嘴,水若浊酒,倾泻而下,一仰难尽的气势,充溢胸口,跳得能蹦出来。耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的漩涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降。河底升起硝烟一样的股股黄雾,天宇间充涨着黄色带水的颗粒,碰撞在脸上,散发在天上。脑子里一片空白,什么也不敢想,只看着山被水层层劈开,天也被这股黄流斩断。水从天而降,拍打在谷底,响遏在云里。

⑤想黄河从巴颜喀拉山流下的时候,水也该是清的吧?毕竟是雪水的汇集,是上天的洗礼;下游也会清些,因为地势渐平,流速渐缓,黄沙也会慢慢沉在河底。可你看看现在的黄河,刚刚从黄土高原的千沟万壑流过,厚重得带着大地的表皮,圣水也染上了中国的颜色,水里一定还有与大地摩擦而生的余热,当然还有陕北的信天游溶在里面,歌曲带着水旋转。黄河在这里最黄,金黄得如同太阳也落在里面。

⑥黄河之水天上来,如果说往前往后的黄河都是平面的话,到了壶口,黄河一下子像愤怒像高昂像要直抒胸臆地站了起来。这时的黄河是立体的黄河了,像猴子站立起来是人进化的重要标志,黄河站立起来也是一个飞跃,就像个硕天立地的人活了。活了便要说话,那浪涛卷起雷鸣般的吼声,便是她第一声啼哭,第一声就不同凡响。注视着从上而下的水,第一次看到自然里的生命在毫无羁绊的状志下的兴奋和放纵。那啪啪的水击之声便是欢笑,真正的快感,真正的淋漓尽致。看久了,也会溶进那飞溅的黄色水流里。

⑦抬起头,极目四望,北方,阳光打过去,一片白色,水和天连在一起,汪洋恣肆在那里;下游,水会渐渐宽阔,毕竟快到海了,快到生命的终结抑或是升华的地方了,便也心平气和。只有在这里,给予黄河的天地竞仅仅小到一个壶口,考验也就在这里了。过去了,黄河便拐了一个直角,再往后便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还。看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格?

⑧这才是中国的河。西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的成阳,就是盛唐的长安。半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧?有这样的水,还有什么可怕的呢?还有什么不可征服的呢?

⑨路德雏希①为尼罗河作传,也该有人为黄河作传的,那应是中国人的自传!

(选自《散文选刊》,有改动)

【注】①埃米尔·路德维希(1881~1948),德国著名传记作家,著有《地中海传》《尼罗河传》等。

9.第①段写九寨沟的水和太湖的水,有什么用意?

10.第④段描写了壶口黄河的景色,语言特点是什么?作简要分析。

11.第⑦段的写作顺序是什么?这样写有什么好处?

12.第⑧段“这才是中国的河”有什么含义?结合全文,谈谈你的理解。

试卷第4页,共5页

试卷第1页,共5页

参考答案:

1.【示例】从选文第①段“从砾石堆上四面张望”,第②段“慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山”,第⑥段“置身于冰窟”可以判断作者是按由远及近的顺序来描写冰塔林的。 2.【示例】任由时空变幻,风声呼啸依然,大自然的神力造就了雄壮苍莽的各拉丹冬,流露出作者对大自然的敬畏之情。 3.【示例】第一句三字、五字短语并列,第二句前半部分二字词并列,节奏短促,体现了冰体形状之多令人目不暇接;第二句后半部分句子变长(第一句三字短语到五字短语也是由急促到舒缓),节奏放缓,让句子又融入段落主体比较舒缓的节奏中去;整体张弛结合,体现一种音乐美。(意思对即可) 4.【示例】(1)使读者见景的同时,也“见人”:感受作者的感受,亲切、真实、可信;(2)从侧面写出各拉丹冬环境的艰险,突出所至、所见、所感的独特性;(3)构成文章的潜在线索:身体状况越来越糟,对各拉丹冬的感受与理解越来越细致,想象越来越富有诗意;(4)身体痛苦坚持心灵行走,为文章染上苦难美和悲壮美的色彩;(5)身体的痛苦也是表达敬畏自然的一种方式,人的痛苦在伟大而恒久的自然面前微不足道。(任意答出三点即给满分)

【解析】1.本题考查写作顺序分析。结合第①段“从砾石堆上四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目”,第②段“慢慢从砾石堆上走下来,慢慢沿冰河接近冰山”,第⑥段“置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷”可知,作者由远处张望,到接近冰山,再到置身于冰窟,是按照由远及近的空间顺序来描写冰塔林的。

2.本题考查句子理解。“风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息”中的“一刻不停”描写了风刮的时间之长,“呼啸”描写了风声之大。这句话用形象的语言描写了这里气候的恶劣,流露了作者对大自然的敬畏。

3.本题考查赏析句子。细读划线句可知,第一句有两个三字短语,两个五字短语。第二句前半部分多为字词语“冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁”,后半部分“徐徐重挂冰的流苏,像长发披肩”为稍长些的长句。二字短语朗读节奏短促,能体现出冰窟内冰体形状各异,变化多端的特点长句节奏稍有舒缓。逐渐接近后文的朗读节奏(后文多为长句),有张有弛,如同一种乐曲,既有急促的鼓点,又有舒缓的长笛,富有音乐的美感与韵律。

4.本题考查对文本内容的理解。文中写景,是从作者的视角进行描写的,同时还穿插了作者的身体状况,这样使文本内容更加真实可信,亲切可感。第②段写自己的尾椎折断,第③段写自己的缺氧反应,第⑥段写自己推着箱子在冰面爬行,这些都从侧面表现了各拉丹冬环境的艰险,道路的难行。突出了各拉丹冬景色和环境的独特性,当然作者生发出的感觉也是独特的。从文中穿插了对自己身体情况的描写可知作者的身体越来越糟糕,但同时作者对于各拉丹冬景致的理解与越来越深刻,作者从这里独特的地貌里感受到了历史的沧桑和时间的伟力。而作者的想象也越来越富有诗意。“小小的我便蜷卧在这巨人之发下”“这波纹是否就是年轮”。这种变化构成了文章写景和抒情的暗线。作者尾椎折断,又因为缺氧反应只能在冰面上爬行。身材痛苦难得,但思维却纵横千古,使作者看到的景象蒙上了一层壮美与苦难,使景致更有深度与内含。作者身体的痛苦在伟大而恒远的自然面前,实在是微不足道的,在某种意义上来说,身体的痛苦也是人类敬畏自然的一种方式。

5.①老者奏乐 ②经过字画店 ③百姓寻常生活 6.①构思新颖,视角独特。②想象合理,描写真切。③一滴水”既是观察者,也是讲述者,使文章的情感表达更加真挚。 7.对比手法。突出古城美丽夜景抚慰心灵与陶冶性情的无穷魅力。

【解析】5.本题考查对信息的筛选和整合能力。

此题要根据提示找到相关内容,再仿照示例进行概括。

已知信息“经过院子”“安然幸福,怡然自乐”对应第②段,第①空可由第②段“经过一座院子,白须垂胸的老者们,在演奏古代的音乐”概括为:老者奏乐。

已知信息“东巴文字”“掺人砚池,蘸到笔尖”对应第②段,第②空可根据第②段“我经过叮叮当当敲打着银器的小店。经过挂着水一样碧绿的翡翠的玉器店”“经过售卖纳西族的东巴象形文字的字画店”等内容概括为:经过字画店。

已知信息“投身民居”“恬淡怡然,安居乐业”对应第②段,第③空根据第②段“我看到了,楼下正屋,主人一家在闲话。楼上回廊,寄居的游客端着相机在眺望远山。楼上的客人和楼下的主人大声交谈。客人问主人当地的掌故。主人问客人远方的情形”等内容概括为:百姓寻常生活。

6.本题考查对写作手法的赏析。

作者用“一滴水”的身份游览丽江,构思非常新颖、独特。既然是“一滴水”,那么既可上天,也可入地,可以入民居,可入以江河,选用视角灵活,看的方式多样,从高到低,从远到近等,获得了自由的视角和观察方式。虽然“一滴水”的行动十分自由,但文中情节设置得合情合理,描写丽江景象、百姓生活真实可感。可据此回答。

7.本题考查语句赏析能力。

回答时,要说出赏析角度、表达效果、表现的内容、作者的情感。“在那些地方,即便是寂静时分,内心也很喧哗”与“在这里,尽情欢歌处,夜凉如水,他们的心像一滴水一样晶莹”形成对比,所以可以从对比表现手法的角度进行赏析。对比能突出事物的特征,通过在“那些地方”和在“丽江”人们内心感受不同的对比,突出的是丽江宁静美好、抚慰心灵的魅力。

8.(1)近年来,国内旅游人数增长迅速,新兴旅游方式不断涌现,但是旅游市场秩序混乱。

(2)我支持正方观点。“读万卷书,行万里路”,旅游能让人感受大自然的气息,开阔视野,增长见识,陶冶情操,获得真知,有利于学生的健康成长。

(3)我倡议,保持环境卫生,不随地吐痰和口香糖,不乱扔废弃物,不在禁烟场所吸烟,做一名文明游客,为文明旅游点赞。

【详解】(1)对于解答材料的整合与探究这类题目,一定要将几则材料内容都认真研读,找到几则材料关注的共性问题,加以整合,尝试着从中筛选、概括一条最主要的信息。从材料一和材料二可知,近年来旅游业发展很快,从材料三可知,市场秩序比较混乱。据此作答即可。

(2)本题考查学生的语言表达能力,言之有理,语言通顺即可。如果支持正方观点,可围绕“旅游能使学生近距离接触大自然,开阔眼界,有利于身心发展”来回答;如果支持反方的观点,可围绕“旅游增加家长的负担,会滋长学生的虚荣心”等角度来回答。

(3)此题考查学生对倡议书的掌握。倡议书要简洁明了,突出主题,可从环境卫生、公共秩序、行为举止等方面发出倡议,语言要简洁流畅。

9.用九寨沟的水和太湖的水来衬托黄河的水;中国水的颜色就应该是黄河的颜色,黄河水才能真正体现中华民族的精神。 10.用词生动形象,富有感染力;句式整齐,写出了黄河的气势;运用了比喻、夸张的修辞手法,写出了“我”面对黄河的主观感受。 11.顺序:由远及近,由近及远;由现实到历史;好处:营造了一个宽广的时空,增加了内容的厚度。 12.壶口的黄河弥漫着黄色的漩涡,带有中国人的肤色;壶口的黄河激流澎湃,充分体现了中华民族勇往直前、不屈不挠的精神;壶口的黄河是中华文明的发祥地。

【解析】9.本题考查衬托的作用。

本文主要描写的对象是黄河的水。很明显,本文第①段写九寨沟的水和太湖的水,是为了衬托黄河水“是黄色的,和我们中国人的皮肤一样”的特点,从而引出后文对黄河水的叙述,体现中华民族自强不息的精神品质。

10.本题考查学生的赏析能力。

要求学生从修辞的角度分析,运用了排比,写出“耳朵”“眼睛”“脑子”都被黄河水的气势震惊了;“山谷形似壶嘴,水若浊酒”等句运用了比喻,夸张等修辞方法,写出了黄河的气势,也写出了“我”被黄河所深深吸引;此外“倾泻而下”“一仰难尽”“充溢胸口”等词生动形象,富有感染力。

11.本题考查写作顺序及作用。

作答时要求学生从整体上把握该段,然后分层次分析。结合第⑦段“抬起头,极目四望,北方,阳光打过去,一片白色,水和天连在一起,汪洋恣睢在那里;下游,水会渐渐宽阔,毕竟快到海了,快到生命的终结抑或是升华的地方了,便也心平气和。只有在这里,给予黄河的天地竞仅仅小到一个壶口,考验也就在这里了”可知采用了由远及近、由近及远的顺序;结合“过去了,黄河便拐了一个直角,再往后便没有什么能挡住她的了,一泻千里,奔流到海不复还。看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。由现实到历史:看看空中的水汽,听听大地的回音,便会知道黄河的自信和决心。跃过去,一跃就是五千年,或七十万年,或是一百七十万年,肯定还要久远。司马迁会不会从这里受到了鼓舞,而将那汉代的竹简写尽写穿?易水该是黄河的分支吧,要不荆轲怎么会有壮士一去不复还的气概和性格”可知是由现实到历史的顺序。这样写可以让读者置于整个时间的宽度和广度,突出黄河历史源远流长,读起来更有历史的厚重感。

据此可概括作答。

12.本题考查句子理解。

要求学生对从整体上把握全文思想,筛选出黄河对中华民族的贡献或象征意义即可。

结合第①段“也许,中国的水应该是黄色的,和我们中国人的皮肤一样;而黄河也只有到了这儿,才成了真正的黄河”,第④段“弥漫着的皆是黄色的漩涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降”可知黄河水的黄色正是中国人皮肤的颜色;结合第⑥段“注视着从上而下的水,第一次看到自然里的生命在毫无羁绊的状志下的兴奋和放纵。那啪啪的水击之声便是欢笑,真正的快感,真正的淋漓尽致。看久了,也会溶进那飞溅的黄色水流里”可知黄河之水奔腾不息,正是中华民族生生不息、勇往直前的精神象征;结合第⑧段“西南就是周文王的岐山,就是周武王的丰镐,就是大秦的成阳,就是盛唐的长安。半坡人该是在这儿舀过水吧?秦嬴政该是从这里出过兵饮过马吧”可知黄河是中华民族的发源地,孕育着生命。

据此可概括作答。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读