九年级下册第四单元03巩固练(含解析)

文档属性

| 名称 | 九年级下册第四单元03巩固练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 108.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 09:07:38 | ||

图片预览

文档简介

九年级下册第四单元03巩固练

03 巩固练

意境的意义(节选)

宗白华

①什么是意境?人与世界接触,因关系的层次不同,可有五种境界:(1)为满足生理的物质的需要,而有功利境界:(2)因人群共存互爱的关系,而有伦理境界;(3)因人群组合互制的关系,而有政治境界;(4)因穷研物理,追求智慧,而有学术境界:(5)因欲返本归真,冥合天人,而有宗教境界。功利境界主于利,伦理境界主于爱,政治境界主于权,学术境界主于真,宗教境界主于神。但介乎后二者的中间,以宇宙人生的具体为对象,赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐,借以窥见自我的最深心灵的反映:化实景而为虚境,创形象而为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化,这就是“艺术境界”。艺术境界主于美。

②所以一切美的光是来自心灵的源泉:没有心灵的映射,是无所谓美的。瑞士思想家阿米尔(Amiel)说:一片自然风景是一个心灵的境界。

③中国大画家石涛也说:山川使予代山川而言也。……山川与予神遇而迹化也。

④艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境;这灵境就是构成艺术之所以为艺术的“意境”。

⑤意境是“情”与“景”(意象)的结晶品。王安石有一首诗:

杨柳鸣蜩绿暗,

荷花落日红酣。

三十六陂春水,

白头相见江南。

⑥____________________________________________________________________

⑦元人马东篱有一首《天净沙·秋思》:

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下——

断肠人在天涯!

⑧也是前四句完全写景,着了末一句写情,全篇点化成一片哀愁寂寞,宇宙荒寒,枨触无边的诗境。

⑨艺术的意境,因人因地因情因景的不同,现出种种色相,如摩尼珠,幻出多样的美。同是一个星天月夜的景,影映出几层不同的诗境:

元人杨载《景阳宫望月》云:

大地山河微有影,

九天风露浩无声。

明画家沈周《写怀寄僧》云:

明河有影微云外,

清露无声万木中。

清人盛青嵝咏《白莲》云:

半江残月欲无影,

一岸冷云何处香。

⑩杨诗写函盖乾坤的封建的帝居气概,沈诗写迥绝世尘的幽人境界,盛诗写风流蕴藉,流连光景的诗人胸怀。一主气象,一主幽思(禅境),一主情致。至于唐人陆龟蒙咏白莲的名句:“无情有恨何人见,月晓风清欲堕时。”却系为花传神,偏于赋体,诗境虽美,主于咏物。

在一个艺术表现里情和景交融互渗,因而发掘出最深的情,一层比一层更深的情,同时也透入了最深的景,一层比一层更晶莹的景;景中全是情,情具象而为景,因而涌现了一个独特的宇宙,崭新的意象,为人类增加了丰富的想象,替世界开辟了新境,正如恽南田所说“皆灵想之所独辟,总非人间所有!”这是我的所谓“意境”。“外师造化,中得心源”。唐代画家张璪这两句训示,是这意境创现的基本条件。

山水画的意境(节选)

李可染

①画山水,最重要的问题是“意境”,意境是山水画的灵魂。

②什么是意境?我认为,意境就是景与情的结合:写景就是写情。山水画不是地理、自然环境的说明和图解,不用说,它当然要求包括自然地理的准确性,但更重要的还是表现人对自然的思想感格,见景生浙,景与情要结合。如果片面追求自然科学的一西,画花、画鸟都会成为死的标本,画风景也缺乏情趣,没有画意,自己就不曾感动,当然更感动不了别人。

……

③毛主席的诗句,意境是很深的。如十六字令三首,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都无分表达了人的思想感情。三首诗分别体现了山的崇高、气势和力量,这里并没有直接描写,实际都有力地歌颂了人,歌颂了人的英娘气概。古人说“缘物寄情”,写景就是写情。诗画有意境,就有了灵魏。

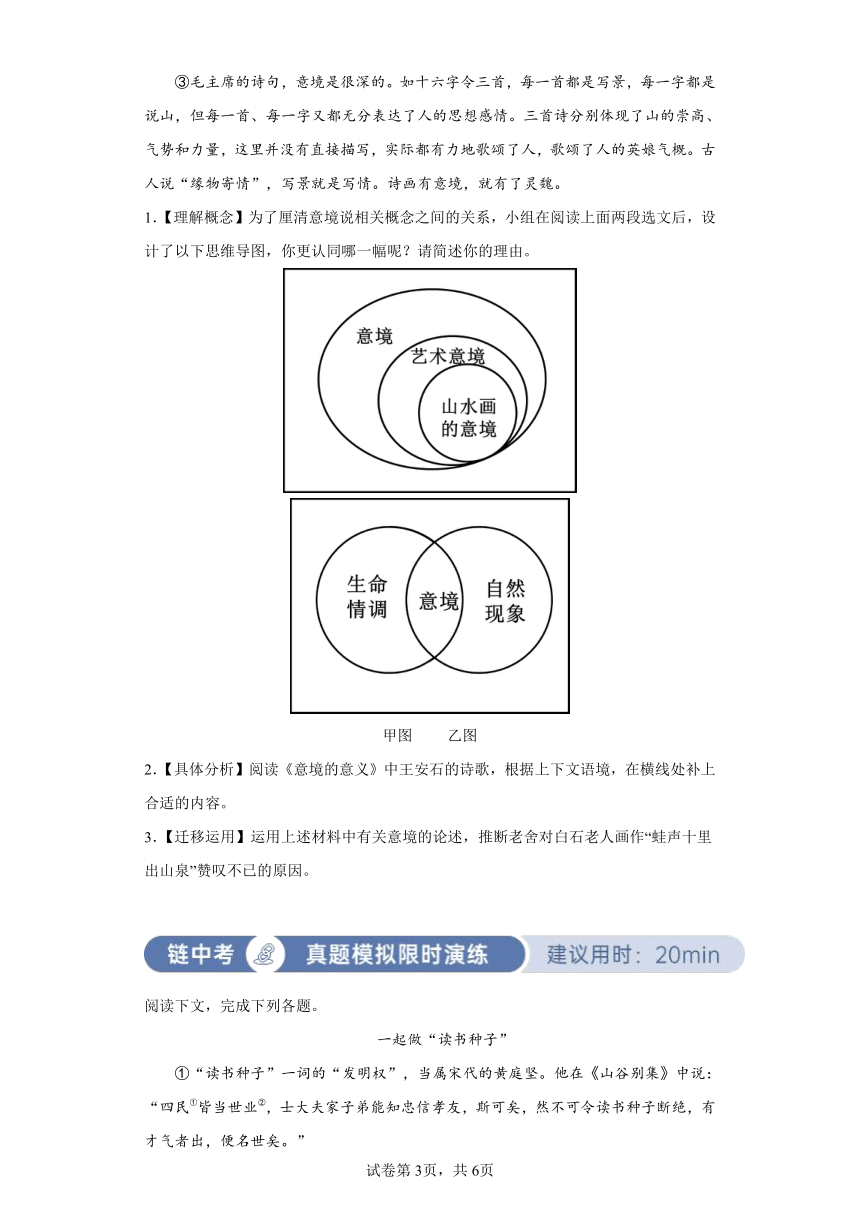

1.【理解概念】为了厘清意境说相关概念之间的关系,小组在阅读上面两段选文后,设计了以下思维导图,你更认同哪一幅呢?请简述你的理由。

甲图 乙图

2.【具体分析】阅读《意境的意义》中王安石的诗歌,根据上下文语境,在横线处补上合适的内容。

3.【迁移运用】运用上述材料中有关意境的论述,推断老舍对白石老人画作“蛙声十里出山泉”赞叹不已的原因。

阅读下文,完成下列各题。

一起做“读书种子”

①“读书种子”一词的“发明权”,当属宋代的黄庭坚。他在《山谷别集》中说:“四民①皆当世业②,士大夫家子弟能知忠信孝友,斯可矣,然不可令读书种子断绝,有才气者出,便名世矣。”

②做一粒“读书种子”,让阅读成为一种力量,推动文化传统薪火相传,可以说正是读书人的自我期许。从“每有会意,便欣然忘食”的陶渊明,到“读书破万卷,下笔如有神”的杜甫,再到“不是老夫朝不食,半山绝句当朝餐”的杨万里,无不是“读书种子”的精彩写照。读书滋养美好心灵,可以遇见更好的自己,看到更美的世界。所谓“耕读传家久,诗书继世长”,重视读书、重视传承,千百年来已融入中国人的血脉里,成为中国特有的文化禀赋。

③在老一辈无产阶级革命家中,不少人是“读书种子”。彭德怀带兵打仗“横刀立马”,平时非常注重抓学习,而且还经常督促身边工作人员养成读书习惯。他常用吕蒙“士别三日,即更刮目相待”的故事激励大家,乐于把自己收藏的书拿出来共享。为了检查大家是否认真读过了,彭德怀用饭粒把书中的页码粘起来,如果发现有人读书做样子,没有把粘饭粒的书页打开,他就会提出严厉的批评。在彭德怀的关心督促下,他身边的工作人员都养成了读书习惯,终身受益。

④“童心便有爱书癖,手指今馀把笔痕”。植物种子是有形的,延续繁衍,生生不息;“读书种子”则是无形的,不知不觉中变化气质、增长才干,承接弘扬中耳濡目染、潜移默化。正因为这样,文明薪火不断发扬光大。黄庭坚所处的北宋,上推文治、下重文教,造就了一片孕育“读书种子”的沃土,于是就有了国学大师陈寅恪所说的“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。做一粒“读书种子”,静下心来读一点书、做一点学问,因为其中有对优秀传统文化的承袭,对高雅生活的追求,对时代潮流的引领。

⑤“善学者尽其理,善行者究其难。”研究植物种子的钟扬不拘泥于书本知识,在科学上敢于“奇思妙想”,在被认为无法种植红树林的上海滩涂中栽种成功。钟扬的故事向我们所展示的,不只是知识的力量,更有实践的力量、创新的力量,赋予“读书种子”以新内涵。世人常常说,“知识就是力量”,但知识必须与实践结合,使之变成能力或本领之后,才能产生力量。“读书种子”与实践“沃土”的紧密结合,必能孕育壮苗、结出硕果。

⑥今天,我们提倡有质量有分量的阅读,注重阅读率的同时更加注重“阅读力”,正需要像“读书种子”一样痴迷知识学问之中。少一点对物欲的追求,多一点对知识的渴求;少一点无谓的应酬,多挤一点时间读书;少一点人云亦云的跟风,多一点独立思考的精神,人生境界就能达到崭新高度。

(作者:向贤彪。有删改)

注:①四民:士、农、工、商。②世业:世代相传的事业。

4.从全文看,作者的主要观点是什么?用自己的话简要概括。

5.第①段在文中有什么作用?请简要分析。

6.第③段中画线句子运用了哪种论证方法?有什么作用?

7.从第②段画波浪线的句子中任选一个角度,结合自己的读书事例,谈谈你的体会。

读书滋养美好心灵,可以遇见更好的自己,看到更美的世界。

8.班级举行“驱遣我们的想象”综合实践活动,请你积极参与进来。

(1)抓住特点,驱遣想象,仿照前面的两个句子,再续写两个句子。

春天的雨,细腻而轻柔,给山野披上美丽的衣裳。

夏天的雷,迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓。

秋天的风, , 。

冬天的雪, , 。

(2)请你展开想象,围绕“细雨”“碧绿”“明媚”三个词写一段话。要求表意完整,富有诗意美,不少于100字。

语段:

阅读下面的文字,回答下列问题。

古典诗词与文化自信

阮直

①上海复旦大学附中的16岁高中生武亦姝经过三轮比拼,击败了四期擂主——《诗刊》编辑彭敏,最终获得央视《中国诗词大会》第二季年度总冠军。“颜值与才华齐飞”,武亦姝成了众人崇拜的“才女型偶像”。高达11.6亿的收视人次,也让节目的策划者始料未及。

②为什么本是小众化的中国古典诗词能够以如此大众化的方式脱颖而出?人们都以为当下的民众不再读书,更别说诵读古典诗词了。央视记者在采访一位观众时,他的回答精彩而准确:“诗词是小众的,但在某些家庭、某个人的心灵岛屿里,诗词却是千山万水,是他们的‘主旋律’。”

③每个人成长的历程,都有诗心相伴,都有远方与梦想,这就是所谓的“诗性心灵”。中国古典诗词中的人性温暖、个体真情、细微感悟、形象表达是能穿越千年的,并与当下任何个体的人生、命运发生勾连,且在个体面对生活的焦躁、困惑时给予他们平静与慰藉。(A)

④生活清贫不会让我们低头,可面对经典我们只能俯首称臣。对文化敬畏是因为我们内心永远矗立着一个个文化巨匠与大师,他们的生命与智慧,他们的精神与风范是民族精神的典范。(B)

⑤诗心的灵感是个体的,诗意的审美却是共同的,诗歌意境是古今一脉的文化印记,但是当代诗人的许多作品不能赋予我们这样的精神给养。从“50后”“60后”到“00后”,他们的心中都储存着若干首古典诗词。那些脍炙人口的诗句成为了他们共同的文化记忆,使他们形成了一致的审美方式。所以,《中国诗词大会》才能让亿万观众回味那些年背过的唐诗宋词,重温那一份深藏心底的古典韵致。

⑥诗言志,歌咏言。中国古典文学作品的价值是散文大于小说,诗歌大于散文。古典诗词不仅使中华文明在语言文字上登峰造极,其创造审美的“中国意境”更是中国美学对世界美学的独特贡献。

⑦从“窈窕淑女,君子好逑”的纯真质朴,到“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的初心不改;从“老骥伏枥,志在千里”的壮志豪情,到“心远地自偏”的淡然超脱;从“黄河之水天上来”的大唐豪迈,到“帘卷西风,人比黄花瘦”的婉约自怜……每一个中国人都能从这些隽永、深情的诗词中得到心灵的滋养。

⑧重温古典诗词,不是因为经典在凋敝,也不是为了借古抒怀,而是因为这些经典记载着我们民族特有的人文情怀与精神世界,是我们民族审美方式的独特表达,是华夏子孙心灵永不荒芜的执着追求,是我们走向复兴的精神支撑。

⑨北京师范大学文学院教授康震在评价古典诗词时讲道:我们更加坚定了一个信念和事实,那就是中华民族的优秀传统文化,依然牢牢地扎根在民间,这就是中华民族文化自信力的重要来源。

⑩诗歌书写内心,改变需要行动。我们的生活,不仅取决于我们的心态,更有赖于我们的作为。

(有删改)

9.阅读全文,概括古典诗词对于个人与民族的意义。(每点不得超过10个字)

10.第②段加点处“大众化的方式”指什么?

11.下面一则材料,你觉得放在文中(A)(B)两处中的哪一处更恰当?请简要说明理由。

65岁,只上过四年学的农民王海军,一边摆摊修车,一边和众人“推敲”诗词语句。只要别人改得好,他就请对方喝一瓶啤酒。诗词大会上,他即兴赋诗;节目动情处,他潸然泪下。

12.第⑨段引述康震教授的话有何作用?

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.我认同乙图,因为文中多处提到意境是主观的生命情调与客观自然景物交融互渗的产物,该图示将两者交融处标注为意境,直观准确地表现了意境是“情”与“景”的结晶品这一特点。 2.前三句全是写绿,江南的艳丽的阳春,但着了末一句,全部景象遂笼罩上一层无边的惆怅,回忆的愁和重逢的欣慰,情景交织,成了一首绝美的“诗”。 3.示例1:此画富有意境美,流动的山泉,摆尾的蝌蚪,化虚为实,让人自然联想到山里的蛙声,活泼灵动,洋溢着生命的情调,富有诗意美,表现出了无限的生机,透露着画家对自然的无尽热爱。

示例2:此画富有美感,借流动的山泉,摆尾的蝌蚪,来表现山间的蛙声阵阵,化虚为实,富有情趣美,充满诗情画意。其中体现了诗人对自然真切感悟,表现春日山水的灵动活泼。

【解析】1.本题考查对文章内容的理解。

从选文一《意境的意义》的第④段“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境;这灵境就是构成艺术之所以为艺术的‘意境’”、第⑤段“意境是‘情’与‘景’(意象)的结晶品”,选文二《山水画的意境》的第②段“我认为,意境就是景与情的结合:写景就是写情”可知,意境是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗的产物,是‘情’与‘景’(意象)的结晶品,是景与情的结合。因此乙图中生命情调与自然景象相交融的部分标注为意境,直观准确地表现了意境是“情”与“景”的结晶品,是景与情的结合这一特点。

2.本题考查对诗歌内容的理解。

王安石的诗“杨柳鸣蜩绿暗,荷花落日红酣。三十六陂春水,白头相见江南”意思是:浓密的柳叶深处,蝉儿正在鸣叫,落日映照下的莲花颜色更加红艳夺目。看着池塘中的春水,让已经满头白发的我回想起了江南的春天。用三句来描写春日那杨柳依依,荷花映日,绿水荡漾的美景,为的是最后一句所表达的无尽的相思与相见的欢欣交织一体的情与意。横线处补写的内容句式可参照下文第⑧段对第⑦段《天净沙·秋思》的点评句式:也是前三句完全写景,着了末一句写情,全篇点化成一片哀愁寂寞,宇宙荒寒,枨触无边的诗境。

示例:前三句完全写景,江南的春日美景,但着了末一句,全部景象就都笼罩上了一层无边的哀感,抚今追昔的迷茫,相见的欢欣。情与景交织一体,成了一首有意境的“诗”。

3.本题考查对文章的理解与迁移运用。通读这两篇选文可知,意境是是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗的产物,是‘情’与‘景’(意象)的结晶品,是景与情的结合。《蛙声十里出山泉》是画家齐白石为文学家老舍先生画的一幅水墨画。画面描绘了两壁山涧中间是湍急的急流,远方用石青点了几个山头,水中画了六个顺水而下的蝌蚪。青蛙妈妈在山的那头呢,蛙声顺着山涧飘出了十里。解答此题要结合意境的含义解读《蛙声十里出山泉》。

示例:《蛙声十里出山泉》这幅画富有意境美。只见流动的山泉和在水里游动的蝌蚪,不见蛙影,只闻蛙声,由蝌蚪可以让人联想到,在夏季里青蛙那此起彼伏的叫声,使“蛙声”这一可闻而不可视的特定现象顿时鲜活起来。流动的山泉、顺着山泉游动的蝌蚪、此起彼伏的蛙叫声构成了一幅夏日万物生机勃勃的景象,表达了画家对大自然的热爱之情。

4.做一粒“读书种子”,重视读书,带动身边的人读书,并与实践相结合,推动文化传统薪火相传。 5.①交代“读书种子”一词的由来,引出议论的话题。②引用黄庭坚的话,起到了论据的作用,很有说服力。③引用黄庭坚的话,激发读者的阅读兴趣。 6.举例论证。举彭德怀用饭粒粘书页督促身边工作人员读书的例子,具体论证了老一辈无产阶级革命家中不少人是“读书种子”的观点,增强了说服力。 7.示例:读书滋养了我的心灵。阅读《平凡的世界》,孙少安对奋斗的坚持让我感动,让我明白了奋斗的价值和生活的意义。孙少安不安于现状,立志改变乡村贫困的面貌,虽经历重重困境,始终不改初衷,最终走向成功。这本书充满正能量,让我更坚定了努力奋斗、赢得未来的信心。

【详解】(1)本题主要考查的是分析概括议论文的主要观点。中心论点是作者发表主要的集中的观点。中心论点通常在标题或文首或文尾的位置,联系全文找到作者概括性(提领或总结)的表达主要观点的“议论句”,即是论点,首先看标题,再看文首文尾。结合课文内容可知,从“重视学习、重视诗书,千百年来融入中国人的血脉里,成为中国特有的文化禀赋”“做一粒“读书种子”,静下心来读一点书、做一点学问,因为其中有对优秀传统文化的承袭,对高雅生活的追求,对时代潮流的引领。”中概括为:做一粒“读书种子”,重视读书,带动身边的人读书,并与实践相结合,推动文化传统薪火相传。

(2)本题考查理解开头语段的作用。议论文开头段往往起着引出中心论点(论题)的作用,具体答题规范格式可参考:开头通过写……的事例,提出中心论点……(或引出……的论题);吸引读者阅读的兴趣,增强了论述的趣味性。结合第一段的内容可知,开篇介绍“读书种子”的由来,解释内涵,引出论题;引用黄庭坚的话,作为道理论据,引出下文对读书重要意义的论述;富有内涵,吸引读者阅读兴趣。

(3)本题考查辨析论证方法及作用。常见的论证方法有举例论证、比喻论证、对比论证和道理论证,结合具体内容来分析即可。答题格式:运用了什么论证方法+具体作用。结合划线语句内容可知,列举彭德怀的例子,属于举例论证;具体有力地论证了彭德怀注重学习而且督促身边工作人员学习,做一个“读书种子”的分论点,使论证更有说服力。

(4)本题属于开放性题目。结合自己的阅读经历,结合题目的提示,选择其中任何一句话来举例即可。注意要选择名著,写出自己的阅读体会,言之有理即可。

8. (1)凉爽而惬意 为落叶送去亲切的问候 慈祥而温厚 为庄稼带来多情的呵护 (2)示例:雨天的黄昏更富有诗意。蒙蒙细雨,如烟如雾,飘飘洒洒,染绿了草,碧绿了树。几只紫燕在雨丝中穿来穿去,撒下一串绿色的音符。村头谁家篱墙上三两枝性急的杏花,已经灼灼地挑在雨幕里,明媚而清新,使人想起“杏花消息雨声中”的意境来。

【详解】(1)本题是对句子仿写的考查。做此题时,要注意仿写的句式必须和例句相同。即结构,修辞格要相同,内容相近,语言相合,字数相当,要注意识别例句所用的修辞手法或句子间的关系,然后直接套用。作答时注意抓住“秋天的风”和“冬天的雪”的特点,并且运用拟人手法,写出它们对自然界某种景物的帮助和影响。

(2)本题为开放类试题,不要求统一答案,言之成理即可。作答本题时,发挥自己的想象,以“细雨”为描写对象,以“碧绿”和“明媚”为切入点,用生动形象的语言进行描写,表现出自己对某种景色的喜爱之情。

9.示例:①形成独特的审美方式;②滋养人们的心灵;③是走向复兴的精神支撑。 10.指高达11.6亿的收视人次。 11.放在文中【B】处更恰当。因为第③段主要写每个人成长的历程中都有诗心相伴,第④段写面对经典我们只能俯首称臣。题中的这则材料,主要内容是诗词对王海军的影响深远巨大,与第④段主要内容贴近。 12.总结全文;点题(呼应题目);点明主旨。

【解析】9.本题考查对文章内容的把握。注意题干中对字数的限制。

第⑤段诗心的灵感是个体的,诗意的审美却是共同的……使他们形成了一致的审美方式。第⑥段“诗言志,歌咏言……其创造审美的“中国意境”更是中国美学对世界美学的独特贡献”,是从“形成民族审美方式”说古典诗词对于个人与民族的意义;

⑦段“每一个中国人都能从这些隽永、深情的诗词中得到心灵的滋养”,可见是从“滋养人们的心灵方面”说古典诗词对于个人与民族的意义;

⑧段“重温古典诗词……是我们民族审美方式的独特表达,是华夏子孙心灵永不荒芜的执着追求,是我们走向复兴的精神支撑”。是从“走向复兴的精神支撑”方面说古典诗词对于个人与民族的意义。

10.本题考查对文章语句指代内容的理解。首先要先找到问题在文章中的位置,因为答案往往就在问题处。本题的答案就在②段加点处“大众化的方式”这个问题的上文,即“高达11.6亿的收视人次”。

11.本题考查围绕观点选择材料。观点一定要能统率材料,而材料一定要能证明观点。所给材料主要是讲诗词对生活清贫的王海军的深远影响,这与第④段论述的中心“面对经典我们只能俯首称臣”相符,而与第③段写每个人成长的历程中都有诗心相伴的内容不贴近,所以应放在文中B处。

12.本题考查文章段落的作用。文章段落的作用要从内容和结构另方面考虑。本段结构上总结了上文论述内容;从“这就是中华民族文化自信力的重要来源”一句来分析,这句话呼应了文章标题;内容上点明了文章主旨。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

03 巩固练

意境的意义(节选)

宗白华

①什么是意境?人与世界接触,因关系的层次不同,可有五种境界:(1)为满足生理的物质的需要,而有功利境界:(2)因人群共存互爱的关系,而有伦理境界;(3)因人群组合互制的关系,而有政治境界;(4)因穷研物理,追求智慧,而有学术境界:(5)因欲返本归真,冥合天人,而有宗教境界。功利境界主于利,伦理境界主于爱,政治境界主于权,学术境界主于真,宗教境界主于神。但介乎后二者的中间,以宇宙人生的具体为对象,赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐,借以窥见自我的最深心灵的反映:化实景而为虚境,创形象而为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化,这就是“艺术境界”。艺术境界主于美。

②所以一切美的光是来自心灵的源泉:没有心灵的映射,是无所谓美的。瑞士思想家阿米尔(Amiel)说:一片自然风景是一个心灵的境界。

③中国大画家石涛也说:山川使予代山川而言也。……山川与予神遇而迹化也。

④艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境;这灵境就是构成艺术之所以为艺术的“意境”。

⑤意境是“情”与“景”(意象)的结晶品。王安石有一首诗:

杨柳鸣蜩绿暗,

荷花落日红酣。

三十六陂春水,

白头相见江南。

⑥____________________________________________________________________

⑦元人马东篱有一首《天净沙·秋思》:

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下——

断肠人在天涯!

⑧也是前四句完全写景,着了末一句写情,全篇点化成一片哀愁寂寞,宇宙荒寒,枨触无边的诗境。

⑨艺术的意境,因人因地因情因景的不同,现出种种色相,如摩尼珠,幻出多样的美。同是一个星天月夜的景,影映出几层不同的诗境:

元人杨载《景阳宫望月》云:

大地山河微有影,

九天风露浩无声。

明画家沈周《写怀寄僧》云:

明河有影微云外,

清露无声万木中。

清人盛青嵝咏《白莲》云:

半江残月欲无影,

一岸冷云何处香。

⑩杨诗写函盖乾坤的封建的帝居气概,沈诗写迥绝世尘的幽人境界,盛诗写风流蕴藉,流连光景的诗人胸怀。一主气象,一主幽思(禅境),一主情致。至于唐人陆龟蒙咏白莲的名句:“无情有恨何人见,月晓风清欲堕时。”却系为花传神,偏于赋体,诗境虽美,主于咏物。

在一个艺术表现里情和景交融互渗,因而发掘出最深的情,一层比一层更深的情,同时也透入了最深的景,一层比一层更晶莹的景;景中全是情,情具象而为景,因而涌现了一个独特的宇宙,崭新的意象,为人类增加了丰富的想象,替世界开辟了新境,正如恽南田所说“皆灵想之所独辟,总非人间所有!”这是我的所谓“意境”。“外师造化,中得心源”。唐代画家张璪这两句训示,是这意境创现的基本条件。

山水画的意境(节选)

李可染

①画山水,最重要的问题是“意境”,意境是山水画的灵魂。

②什么是意境?我认为,意境就是景与情的结合:写景就是写情。山水画不是地理、自然环境的说明和图解,不用说,它当然要求包括自然地理的准确性,但更重要的还是表现人对自然的思想感格,见景生浙,景与情要结合。如果片面追求自然科学的一西,画花、画鸟都会成为死的标本,画风景也缺乏情趣,没有画意,自己就不曾感动,当然更感动不了别人。

……

③毛主席的诗句,意境是很深的。如十六字令三首,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都无分表达了人的思想感情。三首诗分别体现了山的崇高、气势和力量,这里并没有直接描写,实际都有力地歌颂了人,歌颂了人的英娘气概。古人说“缘物寄情”,写景就是写情。诗画有意境,就有了灵魏。

1.【理解概念】为了厘清意境说相关概念之间的关系,小组在阅读上面两段选文后,设计了以下思维导图,你更认同哪一幅呢?请简述你的理由。

甲图 乙图

2.【具体分析】阅读《意境的意义》中王安石的诗歌,根据上下文语境,在横线处补上合适的内容。

3.【迁移运用】运用上述材料中有关意境的论述,推断老舍对白石老人画作“蛙声十里出山泉”赞叹不已的原因。

阅读下文,完成下列各题。

一起做“读书种子”

①“读书种子”一词的“发明权”,当属宋代的黄庭坚。他在《山谷别集》中说:“四民①皆当世业②,士大夫家子弟能知忠信孝友,斯可矣,然不可令读书种子断绝,有才气者出,便名世矣。”

②做一粒“读书种子”,让阅读成为一种力量,推动文化传统薪火相传,可以说正是读书人的自我期许。从“每有会意,便欣然忘食”的陶渊明,到“读书破万卷,下笔如有神”的杜甫,再到“不是老夫朝不食,半山绝句当朝餐”的杨万里,无不是“读书种子”的精彩写照。读书滋养美好心灵,可以遇见更好的自己,看到更美的世界。所谓“耕读传家久,诗书继世长”,重视读书、重视传承,千百年来已融入中国人的血脉里,成为中国特有的文化禀赋。

③在老一辈无产阶级革命家中,不少人是“读书种子”。彭德怀带兵打仗“横刀立马”,平时非常注重抓学习,而且还经常督促身边工作人员养成读书习惯。他常用吕蒙“士别三日,即更刮目相待”的故事激励大家,乐于把自己收藏的书拿出来共享。为了检查大家是否认真读过了,彭德怀用饭粒把书中的页码粘起来,如果发现有人读书做样子,没有把粘饭粒的书页打开,他就会提出严厉的批评。在彭德怀的关心督促下,他身边的工作人员都养成了读书习惯,终身受益。

④“童心便有爱书癖,手指今馀把笔痕”。植物种子是有形的,延续繁衍,生生不息;“读书种子”则是无形的,不知不觉中变化气质、增长才干,承接弘扬中耳濡目染、潜移默化。正因为这样,文明薪火不断发扬光大。黄庭坚所处的北宋,上推文治、下重文教,造就了一片孕育“读书种子”的沃土,于是就有了国学大师陈寅恪所说的“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。做一粒“读书种子”,静下心来读一点书、做一点学问,因为其中有对优秀传统文化的承袭,对高雅生活的追求,对时代潮流的引领。

⑤“善学者尽其理,善行者究其难。”研究植物种子的钟扬不拘泥于书本知识,在科学上敢于“奇思妙想”,在被认为无法种植红树林的上海滩涂中栽种成功。钟扬的故事向我们所展示的,不只是知识的力量,更有实践的力量、创新的力量,赋予“读书种子”以新内涵。世人常常说,“知识就是力量”,但知识必须与实践结合,使之变成能力或本领之后,才能产生力量。“读书种子”与实践“沃土”的紧密结合,必能孕育壮苗、结出硕果。

⑥今天,我们提倡有质量有分量的阅读,注重阅读率的同时更加注重“阅读力”,正需要像“读书种子”一样痴迷知识学问之中。少一点对物欲的追求,多一点对知识的渴求;少一点无谓的应酬,多挤一点时间读书;少一点人云亦云的跟风,多一点独立思考的精神,人生境界就能达到崭新高度。

(作者:向贤彪。有删改)

注:①四民:士、农、工、商。②世业:世代相传的事业。

4.从全文看,作者的主要观点是什么?用自己的话简要概括。

5.第①段在文中有什么作用?请简要分析。

6.第③段中画线句子运用了哪种论证方法?有什么作用?

7.从第②段画波浪线的句子中任选一个角度,结合自己的读书事例,谈谈你的体会。

读书滋养美好心灵,可以遇见更好的自己,看到更美的世界。

8.班级举行“驱遣我们的想象”综合实践活动,请你积极参与进来。

(1)抓住特点,驱遣想象,仿照前面的两个句子,再续写两个句子。

春天的雨,细腻而轻柔,给山野披上美丽的衣裳。

夏天的雷,迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓。

秋天的风, , 。

冬天的雪, , 。

(2)请你展开想象,围绕“细雨”“碧绿”“明媚”三个词写一段话。要求表意完整,富有诗意美,不少于100字。

语段:

阅读下面的文字,回答下列问题。

古典诗词与文化自信

阮直

①上海复旦大学附中的16岁高中生武亦姝经过三轮比拼,击败了四期擂主——《诗刊》编辑彭敏,最终获得央视《中国诗词大会》第二季年度总冠军。“颜值与才华齐飞”,武亦姝成了众人崇拜的“才女型偶像”。高达11.6亿的收视人次,也让节目的策划者始料未及。

②为什么本是小众化的中国古典诗词能够以如此大众化的方式脱颖而出?人们都以为当下的民众不再读书,更别说诵读古典诗词了。央视记者在采访一位观众时,他的回答精彩而准确:“诗词是小众的,但在某些家庭、某个人的心灵岛屿里,诗词却是千山万水,是他们的‘主旋律’。”

③每个人成长的历程,都有诗心相伴,都有远方与梦想,这就是所谓的“诗性心灵”。中国古典诗词中的人性温暖、个体真情、细微感悟、形象表达是能穿越千年的,并与当下任何个体的人生、命运发生勾连,且在个体面对生活的焦躁、困惑时给予他们平静与慰藉。(A)

④生活清贫不会让我们低头,可面对经典我们只能俯首称臣。对文化敬畏是因为我们内心永远矗立着一个个文化巨匠与大师,他们的生命与智慧,他们的精神与风范是民族精神的典范。(B)

⑤诗心的灵感是个体的,诗意的审美却是共同的,诗歌意境是古今一脉的文化印记,但是当代诗人的许多作品不能赋予我们这样的精神给养。从“50后”“60后”到“00后”,他们的心中都储存着若干首古典诗词。那些脍炙人口的诗句成为了他们共同的文化记忆,使他们形成了一致的审美方式。所以,《中国诗词大会》才能让亿万观众回味那些年背过的唐诗宋词,重温那一份深藏心底的古典韵致。

⑥诗言志,歌咏言。中国古典文学作品的价值是散文大于小说,诗歌大于散文。古典诗词不仅使中华文明在语言文字上登峰造极,其创造审美的“中国意境”更是中国美学对世界美学的独特贡献。

⑦从“窈窕淑女,君子好逑”的纯真质朴,到“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的初心不改;从“老骥伏枥,志在千里”的壮志豪情,到“心远地自偏”的淡然超脱;从“黄河之水天上来”的大唐豪迈,到“帘卷西风,人比黄花瘦”的婉约自怜……每一个中国人都能从这些隽永、深情的诗词中得到心灵的滋养。

⑧重温古典诗词,不是因为经典在凋敝,也不是为了借古抒怀,而是因为这些经典记载着我们民族特有的人文情怀与精神世界,是我们民族审美方式的独特表达,是华夏子孙心灵永不荒芜的执着追求,是我们走向复兴的精神支撑。

⑨北京师范大学文学院教授康震在评价古典诗词时讲道:我们更加坚定了一个信念和事实,那就是中华民族的优秀传统文化,依然牢牢地扎根在民间,这就是中华民族文化自信力的重要来源。

⑩诗歌书写内心,改变需要行动。我们的生活,不仅取决于我们的心态,更有赖于我们的作为。

(有删改)

9.阅读全文,概括古典诗词对于个人与民族的意义。(每点不得超过10个字)

10.第②段加点处“大众化的方式”指什么?

11.下面一则材料,你觉得放在文中(A)(B)两处中的哪一处更恰当?请简要说明理由。

65岁,只上过四年学的农民王海军,一边摆摊修车,一边和众人“推敲”诗词语句。只要别人改得好,他就请对方喝一瓶啤酒。诗词大会上,他即兴赋诗;节目动情处,他潸然泪下。

12.第⑨段引述康震教授的话有何作用?

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.我认同乙图,因为文中多处提到意境是主观的生命情调与客观自然景物交融互渗的产物,该图示将两者交融处标注为意境,直观准确地表现了意境是“情”与“景”的结晶品这一特点。 2.前三句全是写绿,江南的艳丽的阳春,但着了末一句,全部景象遂笼罩上一层无边的惆怅,回忆的愁和重逢的欣慰,情景交织,成了一首绝美的“诗”。 3.示例1:此画富有意境美,流动的山泉,摆尾的蝌蚪,化虚为实,让人自然联想到山里的蛙声,活泼灵动,洋溢着生命的情调,富有诗意美,表现出了无限的生机,透露着画家对自然的无尽热爱。

示例2:此画富有美感,借流动的山泉,摆尾的蝌蚪,来表现山间的蛙声阵阵,化虚为实,富有情趣美,充满诗情画意。其中体现了诗人对自然真切感悟,表现春日山水的灵动活泼。

【解析】1.本题考查对文章内容的理解。

从选文一《意境的意义》的第④段“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境;这灵境就是构成艺术之所以为艺术的‘意境’”、第⑤段“意境是‘情’与‘景’(意象)的结晶品”,选文二《山水画的意境》的第②段“我认为,意境就是景与情的结合:写景就是写情”可知,意境是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗的产物,是‘情’与‘景’(意象)的结晶品,是景与情的结合。因此乙图中生命情调与自然景象相交融的部分标注为意境,直观准确地表现了意境是“情”与“景”的结晶品,是景与情的结合这一特点。

2.本题考查对诗歌内容的理解。

王安石的诗“杨柳鸣蜩绿暗,荷花落日红酣。三十六陂春水,白头相见江南”意思是:浓密的柳叶深处,蝉儿正在鸣叫,落日映照下的莲花颜色更加红艳夺目。看着池塘中的春水,让已经满头白发的我回想起了江南的春天。用三句来描写春日那杨柳依依,荷花映日,绿水荡漾的美景,为的是最后一句所表达的无尽的相思与相见的欢欣交织一体的情与意。横线处补写的内容句式可参照下文第⑧段对第⑦段《天净沙·秋思》的点评句式:也是前三句完全写景,着了末一句写情,全篇点化成一片哀愁寂寞,宇宙荒寒,枨触无边的诗境。

示例:前三句完全写景,江南的春日美景,但着了末一句,全部景象就都笼罩上了一层无边的哀感,抚今追昔的迷茫,相见的欢欣。情与景交织一体,成了一首有意境的“诗”。

3.本题考查对文章的理解与迁移运用。通读这两篇选文可知,意境是是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗的产物,是‘情’与‘景’(意象)的结晶品,是景与情的结合。《蛙声十里出山泉》是画家齐白石为文学家老舍先生画的一幅水墨画。画面描绘了两壁山涧中间是湍急的急流,远方用石青点了几个山头,水中画了六个顺水而下的蝌蚪。青蛙妈妈在山的那头呢,蛙声顺着山涧飘出了十里。解答此题要结合意境的含义解读《蛙声十里出山泉》。

示例:《蛙声十里出山泉》这幅画富有意境美。只见流动的山泉和在水里游动的蝌蚪,不见蛙影,只闻蛙声,由蝌蚪可以让人联想到,在夏季里青蛙那此起彼伏的叫声,使“蛙声”这一可闻而不可视的特定现象顿时鲜活起来。流动的山泉、顺着山泉游动的蝌蚪、此起彼伏的蛙叫声构成了一幅夏日万物生机勃勃的景象,表达了画家对大自然的热爱之情。

4.做一粒“读书种子”,重视读书,带动身边的人读书,并与实践相结合,推动文化传统薪火相传。 5.①交代“读书种子”一词的由来,引出议论的话题。②引用黄庭坚的话,起到了论据的作用,很有说服力。③引用黄庭坚的话,激发读者的阅读兴趣。 6.举例论证。举彭德怀用饭粒粘书页督促身边工作人员读书的例子,具体论证了老一辈无产阶级革命家中不少人是“读书种子”的观点,增强了说服力。 7.示例:读书滋养了我的心灵。阅读《平凡的世界》,孙少安对奋斗的坚持让我感动,让我明白了奋斗的价值和生活的意义。孙少安不安于现状,立志改变乡村贫困的面貌,虽经历重重困境,始终不改初衷,最终走向成功。这本书充满正能量,让我更坚定了努力奋斗、赢得未来的信心。

【详解】(1)本题主要考查的是分析概括议论文的主要观点。中心论点是作者发表主要的集中的观点。中心论点通常在标题或文首或文尾的位置,联系全文找到作者概括性(提领或总结)的表达主要观点的“议论句”,即是论点,首先看标题,再看文首文尾。结合课文内容可知,从“重视学习、重视诗书,千百年来融入中国人的血脉里,成为中国特有的文化禀赋”“做一粒“读书种子”,静下心来读一点书、做一点学问,因为其中有对优秀传统文化的承袭,对高雅生活的追求,对时代潮流的引领。”中概括为:做一粒“读书种子”,重视读书,带动身边的人读书,并与实践相结合,推动文化传统薪火相传。

(2)本题考查理解开头语段的作用。议论文开头段往往起着引出中心论点(论题)的作用,具体答题规范格式可参考:开头通过写……的事例,提出中心论点……(或引出……的论题);吸引读者阅读的兴趣,增强了论述的趣味性。结合第一段的内容可知,开篇介绍“读书种子”的由来,解释内涵,引出论题;引用黄庭坚的话,作为道理论据,引出下文对读书重要意义的论述;富有内涵,吸引读者阅读兴趣。

(3)本题考查辨析论证方法及作用。常见的论证方法有举例论证、比喻论证、对比论证和道理论证,结合具体内容来分析即可。答题格式:运用了什么论证方法+具体作用。结合划线语句内容可知,列举彭德怀的例子,属于举例论证;具体有力地论证了彭德怀注重学习而且督促身边工作人员学习,做一个“读书种子”的分论点,使论证更有说服力。

(4)本题属于开放性题目。结合自己的阅读经历,结合题目的提示,选择其中任何一句话来举例即可。注意要选择名著,写出自己的阅读体会,言之有理即可。

8. (1)凉爽而惬意 为落叶送去亲切的问候 慈祥而温厚 为庄稼带来多情的呵护 (2)示例:雨天的黄昏更富有诗意。蒙蒙细雨,如烟如雾,飘飘洒洒,染绿了草,碧绿了树。几只紫燕在雨丝中穿来穿去,撒下一串绿色的音符。村头谁家篱墙上三两枝性急的杏花,已经灼灼地挑在雨幕里,明媚而清新,使人想起“杏花消息雨声中”的意境来。

【详解】(1)本题是对句子仿写的考查。做此题时,要注意仿写的句式必须和例句相同。即结构,修辞格要相同,内容相近,语言相合,字数相当,要注意识别例句所用的修辞手法或句子间的关系,然后直接套用。作答时注意抓住“秋天的风”和“冬天的雪”的特点,并且运用拟人手法,写出它们对自然界某种景物的帮助和影响。

(2)本题为开放类试题,不要求统一答案,言之成理即可。作答本题时,发挥自己的想象,以“细雨”为描写对象,以“碧绿”和“明媚”为切入点,用生动形象的语言进行描写,表现出自己对某种景色的喜爱之情。

9.示例:①形成独特的审美方式;②滋养人们的心灵;③是走向复兴的精神支撑。 10.指高达11.6亿的收视人次。 11.放在文中【B】处更恰当。因为第③段主要写每个人成长的历程中都有诗心相伴,第④段写面对经典我们只能俯首称臣。题中的这则材料,主要内容是诗词对王海军的影响深远巨大,与第④段主要内容贴近。 12.总结全文;点题(呼应题目);点明主旨。

【解析】9.本题考查对文章内容的把握。注意题干中对字数的限制。

第⑤段诗心的灵感是个体的,诗意的审美却是共同的……使他们形成了一致的审美方式。第⑥段“诗言志,歌咏言……其创造审美的“中国意境”更是中国美学对世界美学的独特贡献”,是从“形成民族审美方式”说古典诗词对于个人与民族的意义;

⑦段“每一个中国人都能从这些隽永、深情的诗词中得到心灵的滋养”,可见是从“滋养人们的心灵方面”说古典诗词对于个人与民族的意义;

⑧段“重温古典诗词……是我们民族审美方式的独特表达,是华夏子孙心灵永不荒芜的执着追求,是我们走向复兴的精神支撑”。是从“走向复兴的精神支撑”方面说古典诗词对于个人与民族的意义。

10.本题考查对文章语句指代内容的理解。首先要先找到问题在文章中的位置,因为答案往往就在问题处。本题的答案就在②段加点处“大众化的方式”这个问题的上文,即“高达11.6亿的收视人次”。

11.本题考查围绕观点选择材料。观点一定要能统率材料,而材料一定要能证明观点。所给材料主要是讲诗词对生活清贫的王海军的深远影响,这与第④段论述的中心“面对经典我们只能俯首称臣”相符,而与第③段写每个人成长的历程中都有诗心相伴的内容不贴近,所以应放在文中B处。

12.本题考查文章段落的作用。文章段落的作用要从内容和结构另方面考虑。本段结构上总结了上文论述内容;从“这就是中华民族文化自信力的重要来源”一句来分析,这句话呼应了文章标题;内容上点明了文章主旨。

答案第4页,共4页

答案第3页,共4页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读