湘教版七年级上册2.1认识地球 两课时教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 湘教版七年级上册2.1认识地球 两课时教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 581.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 23:50:17 | ||

图片预览

文档简介

第二章第一节 认识地球

(第一课时)

教学内容

本课时内容在教材第14-16页。具体教学内容包括地球的形状、地球的大小、地球的模型(地球仪)、地球的运动,同时包含着人类对地球形状的认识过程和方法。

教学目标

知识与能力

知道地球的形状、大小,加深对地球的认识和理解。

知道地球仪是地球的模型,能够指出地轴、南北两极、经线、纬线、赤道、南北回归线、南北极圈等。

掌握南北半球和东西半球的划分,并能利用经纬网确定地球表面任意一点的位置。

4.认识地球运动产生的自然现象。

过程与方法

本节内容的教学,将充分利用学生已有知识,引导学生对地球形状进行更进一步的认识。采取合作探究、讨论、动手画示意图等参与性强的学习形式开展教学。

情感、态度与价值观

使学生领悟到人类对大自然的认识,是一个孜孜不倦的求索、深化过程,激发学生探究性学习的兴趣,领悟追求真理的精神,促使其科学态度的形成,同时注意强调科学的方法在这一过程中的重要性。注意培养学生的动手操作、演示能力。

教学重难点及突破

重点

地球的形状和大小、经纬网的使用、地球的运动是本节内容的重点。

难点

地球仪和经纬网的使用、地球的运动是本节教学的难点。

教学突破

地球的形状和大小,建议通过让学生主动说出自己所了解的信息,最终汇总出教学结论。设置一些启发性强的问题,促使学生积极思考。如:假如你是一个2000年前的古代学者,你会如何去猜测和验证地球的形状?通过什么方法来测量“天有多大 地有多厚?”让学生在思考过程中掌握地球形状和大小。

地球仪和经纬网,之所以成为难点,主要因为学生对立体几何知识还未深入接触,空间想象和思维能力尚有不足,所以需要利用实物地球仪进行难点突破,最终让学生能在教师的指导下完成一个包含主要要素的地球仪模型。

教学准备

教师准备

组织分组和组长选举,以便课堂组织讨论。

学生每人发放一个小地球仪,教师准备大地球仪,并在赤道处利用透明胶固定红色线绳,在南北极点间连接两条黑色线绳,并使之可以根据需要转动位置。

学生准备

每人准备三根40厘米左右,颜色各异的醒目线绳,一个乒乓球、色笔。

查找有关地球形状和大小方面的资料。

教学步骤(第一课时)

第一课时教学流程设计

教师指导 学生活动

1.导入新课。 1.思考地球形状方面自己所知所疑。

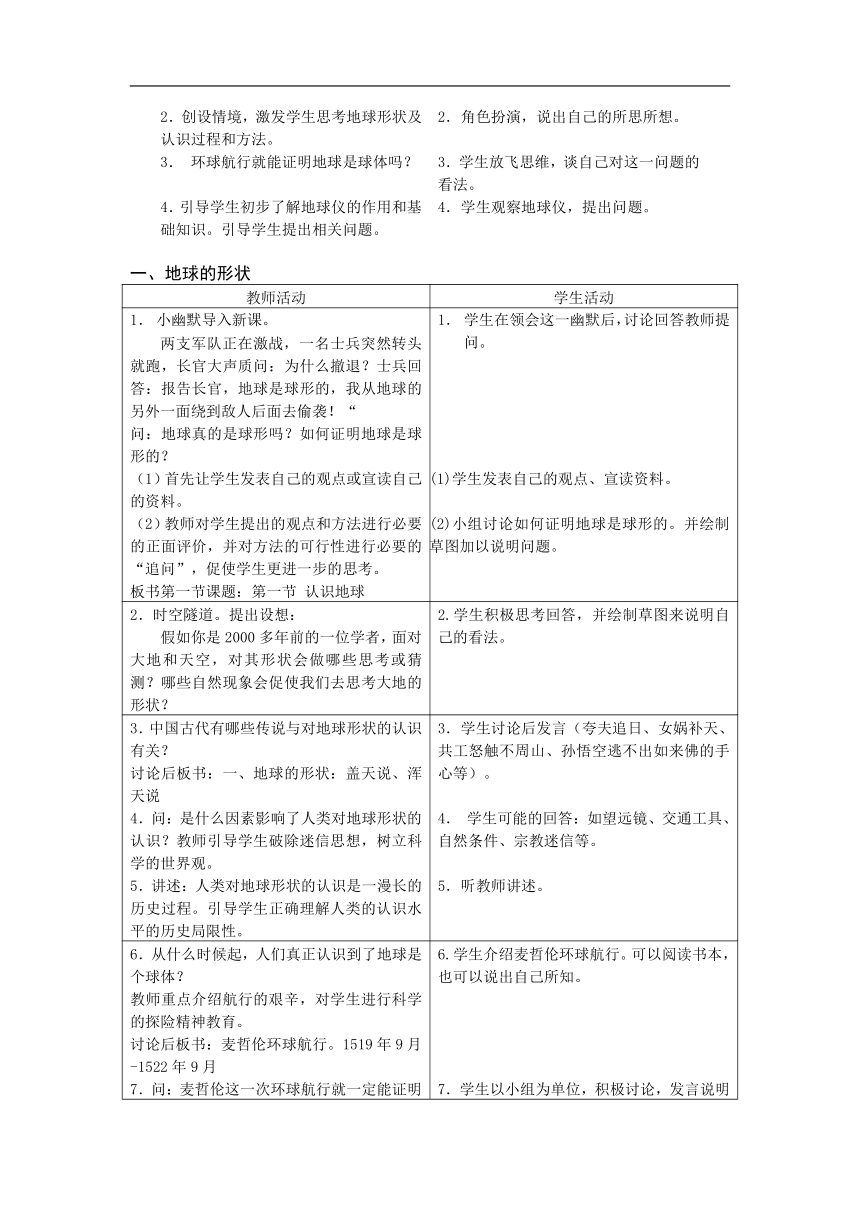

2.创设情境,激发学生思考地球形状及认识过程和方法。 2.角色扮演,说出自己的所思所想。

3. 环球航行就能证明地球是球体吗? 3.学生放飞思维,谈自己对这一问题的看法。

4.引导学生初步了解地球仪的作用和基础知识。引导学生提出相关问题。 4.学生观察地球仪,提出问题。

一、地球的形状

教师活动 学生活动

小幽默导入新课。两支军队正在激战,一名士兵突然转头就跑,长官大声质问:为什么撤退?士兵回答:报告长官,地球是球形的,我从地球的另外一面绕到敌人后面去偷袭!“问:地球真的是球形吗?如何证明地球是球形的?(1)首先让学生发表自己的观点或宣读自己的资料。(2)教师对学生提出的观点和方法进行必要的正面评价,并对方法的可行性进行必要的“追问”,促使学生更进一步的思考。板书第一节课题:第一节 认识地球 学生在领会这一幽默后,讨论回答教师提问。(1)学生发表自己的观点、宣读资料。(2)小组讨论如何证明地球是球形的。并绘制草图加以说明问题。

2.时空隧道。提出设想:假如你是2000多年前的一位学者,面对大地和天空,对其形状会做哪些思考或猜测?哪些自然现象会促使我们去思考大地的形状? 2.学生积极思考回答,并绘制草图来说明自己的看法。

3.中国古代有哪些传说与对地球形状的认识有关?讨论后板书:一、地球的形状:盖天说、浑天说4.问:是什么因素影响了人类对地球形状的认识?教师引导学生破除迷信思想,树立科学的世界观。5.讲述:人类对地球形状的认识是一漫长的历史过程。引导学生正确理解人类的认识水平的历史局限性。 3.学生讨论后发言(夸夫追日、女娲补天、共工怒触不周山、孙悟空逃不出如来佛的手心等)。4. 学生可能的回答:如望远镜、交通工具、自然条件、宗教迷信等。5.听教师讲述。

6.从什么时候起,人们真正认识到了地球是个球体?教师重点介绍航行的艰辛,对学生进行科学的探险精神教育。讨论后板书:麦哲伦环球航行。1519年9月-1522年9月7.问:麦哲伦这一次环球航行就一定能证明地球是个球体吗?鼓励学生大胆质疑,提出自己的观点。 6.学生介绍麦哲伦环球航行。可以阅读书本,也可以说出自己所知。7.学生以小组为单位,积极讨论,发言说明自己的观点。也可以利用简图说明自己的观点。

8.讨论:如果环球航行还不能使你相信地球是一个球体,今天的科技水平条件下,你有更好的办法吗?讨论总结后板书:宇宙观测:地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体9.展示从太空拍摄的地球照片。强调:虽然不规则,但这种差别相对于地球庞大的体积显得微不足道,所以看上去像个正圆球。 8.学生提出在现在科技水平下各种可能的方法。并鼓励学生相互质疑,使讨论更深入。9.观察照片.并在练习本上比较夸张的画出地球的真实形状。教师加以点评,判断学生是否真正掌握了地球形状这一重点。

二、地球有多大

教师活动 学生活动

问:天有多高?地有多厚?通过问题导入地球大小的教学。板书:二、地球的大小2.教师在黑板上画一课本16页2-5示意图,组织学生讨论,关于地球的大小,你想知道哪些信息?3.教师简单介绍南北极、极半径、赤道、赤道半径,指导学生读课本2-5示意图。板书:表面积:5.1亿平方千米平均半径:6371千米赤道周长:4万千米。4.问:你能解释一下“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”的寓意吗?在地球的任何地方都如此吗? 思考问题。学生发言说明自己所知。学生发言,说出关于地球的大小方面想知道的信息。学生发言后,看课本插图,一名学生在黑板上的图中填写地球的基本数据。学生根据自己的理解积极发言。

本课总结

人类对地球的认识经历了漫长的过程,在这一过程中,既有科学与迷信的较量,也有方法与技术的进步,更有人类对真理不畏艰辛的追求。从“盖天说”到“浑天说”,再到麦哲伦环球航行,最终到人类太空遨游,才真正认识到地球是一个两级稍扁、赤道略鼓的球体并精确的制作出地球的模型,这是人类进取精神的充分体现。

板书设计

第二章第一节 认识地球

地球的形状

盖天说→浑天说→麦哲伦环球航行→宇宙观测→两极稍扁,赤道略鼓的球体。

二、地球的大小

地球平均半径:6371千米

赤道周长:约4万千米

表面积:5.1亿平方千米

三、地球的模型-地球仪

地轴和南北两极

赤道

问题探究与拓展活动

仔细观察下列图片,动脑想想,说说它们能证明什么问题吗?

图一 月食 图二 登高而望

图三 麦哲伦环球航行 图四 航船与视线

【知识链接】

证明地球是一个球体的证据

(1)图一:图中阴影部分是地球的影子,它映在月亮的晨昏线是一条弧线,弧是圆的一部分,这证明地球是一个球体。

(2)图二:如果地球面是平面,在没有障碍物的情况下,在视力允许情况下,站得高和站得矮,看到的距离一样远近。站的高看得远,说明地球是个球体。

(3)图三:麦哲伦船队的环球航行,用实践证明了地球是一个球体,不管从西往东,还是从东往西,都可环绕地球一周回到原地。

(4)图四:站在海边,遥望从远处驶近的帆船,总是先看到船桅杆再看见船身;而目送离岸向远方驶去的帆船时,从视野中先消失的总是船身,而后才是船桅杆。据此我们推断,地球可能是球形的。

教学步骤(第二课时)

第二课时教学流程设计

教师指导 学生活动

1.创设情境,导入新课。 1. 学生提出与地球仪有关的问题。

2.引导学生观察地球仪,学习纬线和纬度、经线和经度。 2.学生对照地球仪,总结经线和纬线的特点及表示方法。

3.重要经线、纬线的地理意义。 3.在教师指导下制作完成地球仪模型。

4.创设情境,利用经纬网定位。地球的运动产生的地理现象 4.在教师引导下,学生互测掌握情况。

一、纬线和纬度

教师活动 学生活动

创设疑问,导入新课:谁能告诉老师,足球的气门芯位于足球表面的什么位置?以教室中座位的横排和竖列为例,说明参照坐标建立的重要性,承转到经纬网的教学。3.引导学生通过分析、制作地球仪回答下列问题,教师则随着学生的回答,完成一幅包含主要纬线的示意图。纬线圈的大小变化有什么规律?最大的纬线圈是哪一条纬线?相同度数的两条纬线是如何区分的?高中低纬度是如何划分的?哪一条纬线可以将地球分为南北相等的两个半球?板书:纬线和纬度:南北半球的划分:赤道 南北半球分界线 学生会有五花八门的回答,但因为足球表面没有相应的参照,无法恰当的描述气门芯的位置。教师可以由此导入经纬网的教学。引导学生查看地球仪上纬线的特点及纬度的变化规律。通过读地球仪,在自己的乒乓球上描绘出赤道、300N、300S、600N、600S、900N、900S纬线。学生回答教师提问,并总结出纬线和纬度的基本特点。 最大的纬线圈是赤道越向南北两极纬度数越大,纬线圈越小到南北极点缩小成点

二、经线和经度

教师指导 学生活动

展示大地球仪中教师用醒目线绳标示的经线,由学生说出经线的基本特点板书:经线和经度教师引导学生在地球仪上找到00经线。1884年国际经度会议决定,以通过英国格林尼治天文台旧址的经线,作为经度的起点线。板书:本初子午线(00经线)引导学生将其中的两根线绳移动到00经线两侧200经线上,问:这两条相同度数的经线是如何区别的?引导学生将两根线绳分别移动到西经1800和东经1800。问:西经1800和东经1800在地球仪上是怎样的?与00经线的位置关系是怎样的?相对的两条经线之间有什么数量关系?引导座位右侧的同学,将两条线绳移动到200W和1600E经线处,然后跟座位左侧的同学比较地球仪上00经线和1800经线构成的经线圈穿过的海陆差异。板书:200W和1600E,东西半球分界线 1.学生观察地球仪上的经线,讨论总结出经线的基本特点。并用自己的三根线绳在地球仪上连接南北两极。2.将三根线绳都移动到00经线位置后,互相查看。3.学生根据观察和阅读课本18页回答:东经和西经的区别方法。4.根据老师要求移动线绳到准确位置并相互验证。5.学生根据自己的发现回答:是同一条经线。并且与00经线是相对的。相对的两条经线经度之和为180度。6.观察讨论后回答:200W和1600E组成的经线圈基本上是从海洋上通过。可以避免将一些国家分隔在两个半球上。

三、经纬网

1.教师在自己的地球仪上粘贴一个“气门芯”标记,问:现在要确定一个气门芯的位置还困难吗?请说一说经纬网的重要作用。板书:经纬网2.教师说出几个地点的经纬度坐标值,学生回答该地名称。并鼓励学生看能否找出一个无法用经纬度表示的点。承转到地球仪模型的制作,巩固所学内容。3.指导学生完成乒乓球上的经纬网绘制。4.引导学生互相评价模型制作。5.完成课本19页第3题。作为本课时所学内容的总结。 1.学生讨论在有经纬网的地球仪上确定“气门芯”的具体方法。 可以很方便的确定地球表面任何一个地点的位置。2.根据经纬度确定位置后回答。自己对同学找出的点进行经纬度定位。3.按照课本19页活动要求,完成地球仪模型的制作。互相评价模型。5.讨论完成课本19页第3题

四、地球的运动

教师活动 学生活动

1.设问:早晚冷,中午热,大家都知道是太阳高度角的不同造成的,那么,你知道在同一地区,是什么原因导致了太阳高度角的变化呢?(地球的自转)2.投影p68图4-18,用手电筒照地球仪,做地球自转的演示,边演示,便让学生注意观察:a.地球自转的方向b.自转造成的现象3.设问:如果地球不自转,会不会有昼夜现象?(在这里是想强调,自转产生的是昼夜交替,是个动态的变化过程)4.提问:请你小结地球自转对气候有什么影响。提示:从早到晚你的感受到了怎样的天气变化?板书:2.地球运动——地球的自转a.自西向东b.产生昼夜交替 思考 ,多数同学能够想到是太阳的东升西落造成的高度角变化。观察并回答:a地球自西向东转b产生昼夜交替现象3.思考,回答:不自转也会有昼夜现象,但是没有变化。进而加深昼夜交替现象才是自转的结果。4.得出结论,地球的自转产生了昼夜的交替,使得太阳高度角一天中不断的变化,使得气温有了早晚低,中午高的现象。

5.演示地球自转,提问导入新课:6.提出问题:地球在自转的同时还在进行公转,请你说出地球公转的方向、周期、产生的现象。(给出投影:p69图4-19地球公转示意图或播放地球公转演示动画)7.投影给出对比表格 学生观察回答,自转的方向与产生现象学生看地球公转示意图或动画演示,回答公转的方向是自西向东、周期约365天、产生现象是四季更替3.填表练习

附表:

自转 公转

概念

方向

周期

产生的现象

本课总结

地球仪和经纬网是地理学习和应用的重要工具。赤道是纬度的起点,本初子午线是经度的起点。经线是地球仪表面连接南北两极的线,是长度相等的半圆,指示南北方向。纬线是与赤道平行的圆圈,越往南北两极越小,最终缩小成点,指示东西方向。经纬网的确立,可以帮助我们确定地球表面任何一点的位置。

板书设计(接第一课时)

纬线和纬度

南北半球的划分界线:赤道

低、中、高纬度的划分

经线和经度

本初子午线(00经线)

东西半球的划分:200W、1600E

四、经纬网

经纬网的用途

经纬网的使用

五.地球的运动

自转 公转

绕转中心 地轴 太阳

方向 自西向东 自西向东

周期 一天(约24小时) 一年(约365天)

产生的现象 昼夜更替 地方时 正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化、四季的更替

示意图

问题探究与拓展活动

如果国际社会没有统一制定一条00经线作为全球使用的本初子午线,想象一下这样会带来哪些不利影响。

思考课本20页图2-13中格陵兰岛看上去比却比澳大利亚大的原因是什么?

教学探讨与反思

“地球形状”这部分内容,空间概念很强,教学中应特别注意直观教学,帮助学生建立空间思维模型。学习参与程度决定了学生对地理知识的学习兴趣大小,所以教师应多创设一些利于学生参与的情境,多提一些利于学生积极思考讨论、能够诱导学生充分展现已知知识的问题,让学生在参与中体验成功,在讨论中展示才能,享受思维的快乐。

地球的形状到底是什么样子的呢?

如何描述地球的形状,这与要求的精度有关。如果精确到几十千米,可认为地球是个平均半径为6371千米的球体。如果精确到千米,由于地球的极半径是6356千米,赤道半径是6378千米,因此有人将地球描述为椭球体。不过,赤道和两极的半径差别只有22千米,相对于平均半径来说,实在微不足道

道。

地球的极半径(R1)和赤道半径(R2)。注意,这里为了形象地表示,把极半径和赤道半径的差别夸大了。

其实,从太空中可以更直观地看到地球的形状。下面是一张太空中拍摄的照片,可以看出,地球确实是一个圆滚滚的球体。

歌谣巧记

地球人类家,形状我来夸。

并非正球体,近似是椭圆。

赤道略略鼓,两极稍稍扁。

认识好艰难,如今仍在谈。

赤道半径:

6378千米

极半径: 6357千米

(第一课时)

教学内容

本课时内容在教材第14-16页。具体教学内容包括地球的形状、地球的大小、地球的模型(地球仪)、地球的运动,同时包含着人类对地球形状的认识过程和方法。

教学目标

知识与能力

知道地球的形状、大小,加深对地球的认识和理解。

知道地球仪是地球的模型,能够指出地轴、南北两极、经线、纬线、赤道、南北回归线、南北极圈等。

掌握南北半球和东西半球的划分,并能利用经纬网确定地球表面任意一点的位置。

4.认识地球运动产生的自然现象。

过程与方法

本节内容的教学,将充分利用学生已有知识,引导学生对地球形状进行更进一步的认识。采取合作探究、讨论、动手画示意图等参与性强的学习形式开展教学。

情感、态度与价值观

使学生领悟到人类对大自然的认识,是一个孜孜不倦的求索、深化过程,激发学生探究性学习的兴趣,领悟追求真理的精神,促使其科学态度的形成,同时注意强调科学的方法在这一过程中的重要性。注意培养学生的动手操作、演示能力。

教学重难点及突破

重点

地球的形状和大小、经纬网的使用、地球的运动是本节内容的重点。

难点

地球仪和经纬网的使用、地球的运动是本节教学的难点。

教学突破

地球的形状和大小,建议通过让学生主动说出自己所了解的信息,最终汇总出教学结论。设置一些启发性强的问题,促使学生积极思考。如:假如你是一个2000年前的古代学者,你会如何去猜测和验证地球的形状?通过什么方法来测量“天有多大 地有多厚?”让学生在思考过程中掌握地球形状和大小。

地球仪和经纬网,之所以成为难点,主要因为学生对立体几何知识还未深入接触,空间想象和思维能力尚有不足,所以需要利用实物地球仪进行难点突破,最终让学生能在教师的指导下完成一个包含主要要素的地球仪模型。

教学准备

教师准备

组织分组和组长选举,以便课堂组织讨论。

学生每人发放一个小地球仪,教师准备大地球仪,并在赤道处利用透明胶固定红色线绳,在南北极点间连接两条黑色线绳,并使之可以根据需要转动位置。

学生准备

每人准备三根40厘米左右,颜色各异的醒目线绳,一个乒乓球、色笔。

查找有关地球形状和大小方面的资料。

教学步骤(第一课时)

第一课时教学流程设计

教师指导 学生活动

1.导入新课。 1.思考地球形状方面自己所知所疑。

2.创设情境,激发学生思考地球形状及认识过程和方法。 2.角色扮演,说出自己的所思所想。

3. 环球航行就能证明地球是球体吗? 3.学生放飞思维,谈自己对这一问题的看法。

4.引导学生初步了解地球仪的作用和基础知识。引导学生提出相关问题。 4.学生观察地球仪,提出问题。

一、地球的形状

教师活动 学生活动

小幽默导入新课。两支军队正在激战,一名士兵突然转头就跑,长官大声质问:为什么撤退?士兵回答:报告长官,地球是球形的,我从地球的另外一面绕到敌人后面去偷袭!“问:地球真的是球形吗?如何证明地球是球形的?(1)首先让学生发表自己的观点或宣读自己的资料。(2)教师对学生提出的观点和方法进行必要的正面评价,并对方法的可行性进行必要的“追问”,促使学生更进一步的思考。板书第一节课题:第一节 认识地球 学生在领会这一幽默后,讨论回答教师提问。(1)学生发表自己的观点、宣读资料。(2)小组讨论如何证明地球是球形的。并绘制草图加以说明问题。

2.时空隧道。提出设想:假如你是2000多年前的一位学者,面对大地和天空,对其形状会做哪些思考或猜测?哪些自然现象会促使我们去思考大地的形状? 2.学生积极思考回答,并绘制草图来说明自己的看法。

3.中国古代有哪些传说与对地球形状的认识有关?讨论后板书:一、地球的形状:盖天说、浑天说4.问:是什么因素影响了人类对地球形状的认识?教师引导学生破除迷信思想,树立科学的世界观。5.讲述:人类对地球形状的认识是一漫长的历史过程。引导学生正确理解人类的认识水平的历史局限性。 3.学生讨论后发言(夸夫追日、女娲补天、共工怒触不周山、孙悟空逃不出如来佛的手心等)。4. 学生可能的回答:如望远镜、交通工具、自然条件、宗教迷信等。5.听教师讲述。

6.从什么时候起,人们真正认识到了地球是个球体?教师重点介绍航行的艰辛,对学生进行科学的探险精神教育。讨论后板书:麦哲伦环球航行。1519年9月-1522年9月7.问:麦哲伦这一次环球航行就一定能证明地球是个球体吗?鼓励学生大胆质疑,提出自己的观点。 6.学生介绍麦哲伦环球航行。可以阅读书本,也可以说出自己所知。7.学生以小组为单位,积极讨论,发言说明自己的观点。也可以利用简图说明自己的观点。

8.讨论:如果环球航行还不能使你相信地球是一个球体,今天的科技水平条件下,你有更好的办法吗?讨论总结后板书:宇宙观测:地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体9.展示从太空拍摄的地球照片。强调:虽然不规则,但这种差别相对于地球庞大的体积显得微不足道,所以看上去像个正圆球。 8.学生提出在现在科技水平下各种可能的方法。并鼓励学生相互质疑,使讨论更深入。9.观察照片.并在练习本上比较夸张的画出地球的真实形状。教师加以点评,判断学生是否真正掌握了地球形状这一重点。

二、地球有多大

教师活动 学生活动

问:天有多高?地有多厚?通过问题导入地球大小的教学。板书:二、地球的大小2.教师在黑板上画一课本16页2-5示意图,组织学生讨论,关于地球的大小,你想知道哪些信息?3.教师简单介绍南北极、极半径、赤道、赤道半径,指导学生读课本2-5示意图。板书:表面积:5.1亿平方千米平均半径:6371千米赤道周长:4万千米。4.问:你能解释一下“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”的寓意吗?在地球的任何地方都如此吗? 思考问题。学生发言说明自己所知。学生发言,说出关于地球的大小方面想知道的信息。学生发言后,看课本插图,一名学生在黑板上的图中填写地球的基本数据。学生根据自己的理解积极发言。

本课总结

人类对地球的认识经历了漫长的过程,在这一过程中,既有科学与迷信的较量,也有方法与技术的进步,更有人类对真理不畏艰辛的追求。从“盖天说”到“浑天说”,再到麦哲伦环球航行,最终到人类太空遨游,才真正认识到地球是一个两级稍扁、赤道略鼓的球体并精确的制作出地球的模型,这是人类进取精神的充分体现。

板书设计

第二章第一节 认识地球

地球的形状

盖天说→浑天说→麦哲伦环球航行→宇宙观测→两极稍扁,赤道略鼓的球体。

二、地球的大小

地球平均半径:6371千米

赤道周长:约4万千米

表面积:5.1亿平方千米

三、地球的模型-地球仪

地轴和南北两极

赤道

问题探究与拓展活动

仔细观察下列图片,动脑想想,说说它们能证明什么问题吗?

图一 月食 图二 登高而望

图三 麦哲伦环球航行 图四 航船与视线

【知识链接】

证明地球是一个球体的证据

(1)图一:图中阴影部分是地球的影子,它映在月亮的晨昏线是一条弧线,弧是圆的一部分,这证明地球是一个球体。

(2)图二:如果地球面是平面,在没有障碍物的情况下,在视力允许情况下,站得高和站得矮,看到的距离一样远近。站的高看得远,说明地球是个球体。

(3)图三:麦哲伦船队的环球航行,用实践证明了地球是一个球体,不管从西往东,还是从东往西,都可环绕地球一周回到原地。

(4)图四:站在海边,遥望从远处驶近的帆船,总是先看到船桅杆再看见船身;而目送离岸向远方驶去的帆船时,从视野中先消失的总是船身,而后才是船桅杆。据此我们推断,地球可能是球形的。

教学步骤(第二课时)

第二课时教学流程设计

教师指导 学生活动

1.创设情境,导入新课。 1. 学生提出与地球仪有关的问题。

2.引导学生观察地球仪,学习纬线和纬度、经线和经度。 2.学生对照地球仪,总结经线和纬线的特点及表示方法。

3.重要经线、纬线的地理意义。 3.在教师指导下制作完成地球仪模型。

4.创设情境,利用经纬网定位。地球的运动产生的地理现象 4.在教师引导下,学生互测掌握情况。

一、纬线和纬度

教师活动 学生活动

创设疑问,导入新课:谁能告诉老师,足球的气门芯位于足球表面的什么位置?以教室中座位的横排和竖列为例,说明参照坐标建立的重要性,承转到经纬网的教学。3.引导学生通过分析、制作地球仪回答下列问题,教师则随着学生的回答,完成一幅包含主要纬线的示意图。纬线圈的大小变化有什么规律?最大的纬线圈是哪一条纬线?相同度数的两条纬线是如何区分的?高中低纬度是如何划分的?哪一条纬线可以将地球分为南北相等的两个半球?板书:纬线和纬度:南北半球的划分:赤道 南北半球分界线 学生会有五花八门的回答,但因为足球表面没有相应的参照,无法恰当的描述气门芯的位置。教师可以由此导入经纬网的教学。引导学生查看地球仪上纬线的特点及纬度的变化规律。通过读地球仪,在自己的乒乓球上描绘出赤道、300N、300S、600N、600S、900N、900S纬线。学生回答教师提问,并总结出纬线和纬度的基本特点。 最大的纬线圈是赤道越向南北两极纬度数越大,纬线圈越小到南北极点缩小成点

二、经线和经度

教师指导 学生活动

展示大地球仪中教师用醒目线绳标示的经线,由学生说出经线的基本特点板书:经线和经度教师引导学生在地球仪上找到00经线。1884年国际经度会议决定,以通过英国格林尼治天文台旧址的经线,作为经度的起点线。板书:本初子午线(00经线)引导学生将其中的两根线绳移动到00经线两侧200经线上,问:这两条相同度数的经线是如何区别的?引导学生将两根线绳分别移动到西经1800和东经1800。问:西经1800和东经1800在地球仪上是怎样的?与00经线的位置关系是怎样的?相对的两条经线之间有什么数量关系?引导座位右侧的同学,将两条线绳移动到200W和1600E经线处,然后跟座位左侧的同学比较地球仪上00经线和1800经线构成的经线圈穿过的海陆差异。板书:200W和1600E,东西半球分界线 1.学生观察地球仪上的经线,讨论总结出经线的基本特点。并用自己的三根线绳在地球仪上连接南北两极。2.将三根线绳都移动到00经线位置后,互相查看。3.学生根据观察和阅读课本18页回答:东经和西经的区别方法。4.根据老师要求移动线绳到准确位置并相互验证。5.学生根据自己的发现回答:是同一条经线。并且与00经线是相对的。相对的两条经线经度之和为180度。6.观察讨论后回答:200W和1600E组成的经线圈基本上是从海洋上通过。可以避免将一些国家分隔在两个半球上。

三、经纬网

1.教师在自己的地球仪上粘贴一个“气门芯”标记,问:现在要确定一个气门芯的位置还困难吗?请说一说经纬网的重要作用。板书:经纬网2.教师说出几个地点的经纬度坐标值,学生回答该地名称。并鼓励学生看能否找出一个无法用经纬度表示的点。承转到地球仪模型的制作,巩固所学内容。3.指导学生完成乒乓球上的经纬网绘制。4.引导学生互相评价模型制作。5.完成课本19页第3题。作为本课时所学内容的总结。 1.学生讨论在有经纬网的地球仪上确定“气门芯”的具体方法。 可以很方便的确定地球表面任何一个地点的位置。2.根据经纬度确定位置后回答。自己对同学找出的点进行经纬度定位。3.按照课本19页活动要求,完成地球仪模型的制作。互相评价模型。5.讨论完成课本19页第3题

四、地球的运动

教师活动 学生活动

1.设问:早晚冷,中午热,大家都知道是太阳高度角的不同造成的,那么,你知道在同一地区,是什么原因导致了太阳高度角的变化呢?(地球的自转)2.投影p68图4-18,用手电筒照地球仪,做地球自转的演示,边演示,便让学生注意观察:a.地球自转的方向b.自转造成的现象3.设问:如果地球不自转,会不会有昼夜现象?(在这里是想强调,自转产生的是昼夜交替,是个动态的变化过程)4.提问:请你小结地球自转对气候有什么影响。提示:从早到晚你的感受到了怎样的天气变化?板书:2.地球运动——地球的自转a.自西向东b.产生昼夜交替 思考 ,多数同学能够想到是太阳的东升西落造成的高度角变化。观察并回答:a地球自西向东转b产生昼夜交替现象3.思考,回答:不自转也会有昼夜现象,但是没有变化。进而加深昼夜交替现象才是自转的结果。4.得出结论,地球的自转产生了昼夜的交替,使得太阳高度角一天中不断的变化,使得气温有了早晚低,中午高的现象。

5.演示地球自转,提问导入新课:6.提出问题:地球在自转的同时还在进行公转,请你说出地球公转的方向、周期、产生的现象。(给出投影:p69图4-19地球公转示意图或播放地球公转演示动画)7.投影给出对比表格 学生观察回答,自转的方向与产生现象学生看地球公转示意图或动画演示,回答公转的方向是自西向东、周期约365天、产生现象是四季更替3.填表练习

附表:

自转 公转

概念

方向

周期

产生的现象

本课总结

地球仪和经纬网是地理学习和应用的重要工具。赤道是纬度的起点,本初子午线是经度的起点。经线是地球仪表面连接南北两极的线,是长度相等的半圆,指示南北方向。纬线是与赤道平行的圆圈,越往南北两极越小,最终缩小成点,指示东西方向。经纬网的确立,可以帮助我们确定地球表面任何一点的位置。

板书设计(接第一课时)

纬线和纬度

南北半球的划分界线:赤道

低、中、高纬度的划分

经线和经度

本初子午线(00经线)

东西半球的划分:200W、1600E

四、经纬网

经纬网的用途

经纬网的使用

五.地球的运动

自转 公转

绕转中心 地轴 太阳

方向 自西向东 自西向东

周期 一天(约24小时) 一年(约365天)

产生的现象 昼夜更替 地方时 正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化、四季的更替

示意图

问题探究与拓展活动

如果国际社会没有统一制定一条00经线作为全球使用的本初子午线,想象一下这样会带来哪些不利影响。

思考课本20页图2-13中格陵兰岛看上去比却比澳大利亚大的原因是什么?

教学探讨与反思

“地球形状”这部分内容,空间概念很强,教学中应特别注意直观教学,帮助学生建立空间思维模型。学习参与程度决定了学生对地理知识的学习兴趣大小,所以教师应多创设一些利于学生参与的情境,多提一些利于学生积极思考讨论、能够诱导学生充分展现已知知识的问题,让学生在参与中体验成功,在讨论中展示才能,享受思维的快乐。

地球的形状到底是什么样子的呢?

如何描述地球的形状,这与要求的精度有关。如果精确到几十千米,可认为地球是个平均半径为6371千米的球体。如果精确到千米,由于地球的极半径是6356千米,赤道半径是6378千米,因此有人将地球描述为椭球体。不过,赤道和两极的半径差别只有22千米,相对于平均半径来说,实在微不足道

道。

地球的极半径(R1)和赤道半径(R2)。注意,这里为了形象地表示,把极半径和赤道半径的差别夸大了。

其实,从太空中可以更直观地看到地球的形状。下面是一张太空中拍摄的照片,可以看出,地球确实是一个圆滚滚的球体。

歌谣巧记

地球人类家,形状我来夸。

并非正球体,近似是椭圆。

赤道略略鼓,两极稍稍扁。

认识好艰难,如今仍在谈。

赤道半径:

6378千米

极半径: 6357千米