2024届高考作文《铭记历史,迎接挑战 》课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考作文《铭记历史,迎接挑战 》课件(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 07:22:23 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

阅读下面的材料,根据要求写作。

1950年,新中国刚刚成立,百废待兴。朝鲜战争的战火烧到鸭绿江边,国家安全面临严重威胁。危急关头,在极不对称、极为艰难的条件下,中国人民奋起抗美援朝,保家卫国。先后有290余万志愿军将士赴朝参战,19万7千多名英雄儿女献出宝贵生命,涌现出杨根思、黄继光、邱少云等30多万名英雄功臣。中华大地,万众一心,支援前线。历时一年的捐献武器运动,募得的捐款可购买3 700多架战斗机。两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,拼来了山河无恙、家国安宁,稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲与世界和平。伟大的抗美援朝精神一直激励着中国人民。

校团委举行“铭记历史,迎接挑战”的主题征文活动。请结合上述材料写一篇文章,说说你的感受与思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

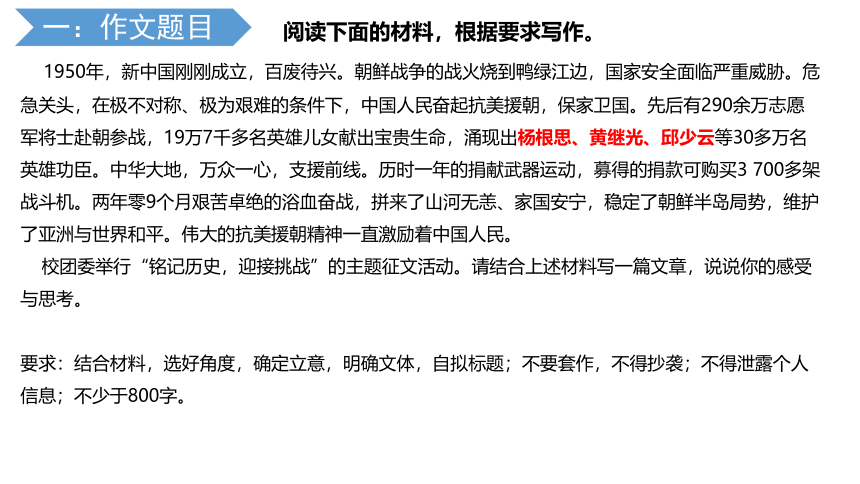

学会学习:乐学善学 勤于反思

责任担当:社会责任 国家认同

实践创新:问题解决

1. 真实情境的限制:题目提供的真实情景是回忆1950年中国人民奋起抗美援朝,保家卫国。历时两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,先后有290余万志愿军将士赴朝参战,无数英雄儿女献出宝贵生命。中华大地,万众一心,支援前线。题目的用意不在讴歌,而在励志。材料最后一句“伟大的抗美援朝精神一直激励着中国人民”暗含的意思是,新的一代也应发扬抗美援朝精神。这正是“铭记历史,迎接挑战”的任务所指。2020年是抗美援朝70周年,对于新中国来说,抗美援朝是一场立国之战,打出了民族尊严,打出了新中国的国威。着眼于新时代的特点,面临当下国内、外依然严峻的形势,青年一代如何发扬抗美援朝精神,迎接挑战,这是考生联想和思考的基点和要点。

2. 典型任务的限制:本题体现高考作文命题的宏大叙事性。题目关键词“抗美援朝精神”,考生要结合“上述材料”写一篇文章,写作主题“铭记历史,迎接挑战”。从给出材料及作文要求看,考生既要关注材料又要关注现实来谈自己的感悟和思考,并联系自己作为新一代青年,将如何以自身之力为中国故事谱写华章,为中国辉煌接续奋斗。“铭记历史,迎接挑战”是一个关系型的题目,“铭记历史”是为了“迎接挑战”,这里有写作方向和内容主题方面的限定。校团委举行主题征文活动是一个隐性提示,限制写作者的年龄、身份特点和写作对象。

3.价值判断的限制:抗美援朝精神是伟大的,我们要铭记历史,歌颂英烈,同时不忘自己肩上的责任,勇于迎接新时代的挑战。不可只铭记、讴歌,而拒绝责任,回避挑战。更不可淡忘历史,为了标新立异而贬低英雄。

1. 立意角度自由:围绕“铭记历史,迎接挑战”的主题,考生可以写为什么要铭记抗美援朝这段历史,或者写怎样铭记这段历史,铭记这段历史有什么意义;可以立意作为一名青年学生,在迎接挑战中扮演怎样的角色;可以阐述当下需要迎接怎样的挑战,怎样迎接挑战,如何践行抗美援朝精神的时代精神。立意角度有一定的开放性。

2.联想和思考是开放的:考生可以谈学习抗美援朝精神的哪些内涵。如①祖国和人民利益高于一切的爱国主义精神;②舍生忘死的革命英雄主义精神;不畏艰难困苦的革命乐观主义精神;③为人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神。可以着眼于抗美援朝历史影响:捍卫了新中国安全,保卫了中国人民和平生活,维护了亚洲和世界和平。可以回顾新中国建设和发展史上,伟大的抗美援朝精神如何激励着中国人民;可以联想当下中国的局势和发展,我们面临的挑战和肩负的责任,落实如何迎接挑战的具体做法。

3.文体是开放的:本文要求围绕主题写感受和思考,未限制文体,考生可以根据自己掌握材料的多少、详略,并结合自己擅长的文体,自由选择以记叙为主还是以议论为主。

这是一道宏大历史材料+思辨任务驱动型的作文题,既考查考生对宏观事件的理性思考,又考查如何对待历史与现实的思辨关系,更着眼于青年如何认识国家面临的挑战,肩负起时代的责任,考查考生的责任担当意识。抗美援朝是考生熟知的历史,电影《长津湖》很多考生都看过,考生有话可说,有感可发。考生可立足历史,着眼现实,写出自己的思考和见解,表现出青年一代发扬抗美援朝精神,担负起时代重任的思想即可。

切题立意:

1.铭记伟大历史,弘扬爱国精神。

3.铭记可爱人 ,胸怀爱国心。

4.铭记历史,迎接挑战。

5.铭记历史不忘本,学习英雄迎挑战。

……

偏题立意:

1.铭记历史,勿忘国耻。(只写历史,不写迎接挑战。)

2.迎接挑战,奋发图强。(只写现在,不写铭记历史。)

3.每思祖国金汤固 ,常忆英雄铁甲寒。(只有对历史的“思”,对英雄的“忆”,却没有对英雄精神的反思和学习。)

……

铭记历史,迎接挑战

实现中国梦,需要我们从历史中汲取经验教训。铭记历史,不负未来;学习英雄,迎接挑战。

1950年,美国发动对朝鲜的战争,战火将要烧到新中国国土上,党中央高瞻远瞩、毅然决然地作出“抗美援朝、保家卫国”的决策。英雄的中国人民志愿军将士雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,以大无畏的英雄气概承担起了保卫和平、反抗侵略的历史使命。在两年零九个月的浴血奋战中,我们永远铭记上甘岭战役中毅然用胸膛堵住美军正在喷射的枪口的黄继光;永远铭记官岱里反击战中抱起10公斤重的炸药包,冲向火网,与坑道里40多个敌人同归于尽的伍先华;永远铭记死鹰岭保持着战斗姿势的129个“冰雕”战士……

我们要永远铭记这段历史,学习英雄,迎接挑战。实现中国梦,需要我们把握机遇,积极应对风险挑战。当今世界,挑战与机遇并存,虽然我们正以崭新的姿态屹立于世界的东方,但周围仍存在着许多潜在的威胁,反动势力和敌对国家仍是不可忽略的存在。去年的中印边境冲突、近年来此起彼伏的疆独、港独、台独事件都说明了帝国主义的狼子野心。中国会为实现持久和平、共同繁荣把握机遇,积极应对风险挑战,为人类命运共同体的构建贡献自己的力量。

实现中国梦,需要我辈青年发扬英雄精神,不懈奋斗。我们新中国已经实现了从站起来、富起来到强起来的巨大历史转变,进入了社会主义发展的新时代。先辈们的大义牺牲换来了我们今天的美好生活,作为时代新青年的我们也要把这份为国为民赤诚奉献的精神继承下来,发扬光大。铭记历史,方可不负未来。发扬英雄精神,方可应对挑战。面对新时代的挑战,我们青年一代有责任把实现中国梦的重担扛在自己的肩上,通过不懈的努力为国家贡献自己的力量。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。我们要发扬抗美援朝精神,志存高远,脚踏实地,勇做时代弄潮儿,在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想,在为人民服务的不懈奋斗中书写人生华章。

让我们谨记:铭记伟大历史,弘扬爱国精神;学习英雄精神,迎接新的挑战。脚踏实地,不懈奋斗,奋发图强,不负未来!

阅读下面的材料,根据要求写作。

在网上热传着一个大学研究生的自白:我已经在浙大学习生活了五年。对我来说,大学的第一个关键词是“积极试错”。刚步入大学时,我并不知道自己的兴趣,也没有清晰的规划。我开始尝试各种校内外活动:打辩论,跳街舞,玩乐队,参加社团活动,对外交流……我更加了解了自己的长处和不足。当我读了更多书,学了更多专业知识后,我找到了未来的方向,并且至今仍在为了这个目标而努力。曾经的我,以为自己是一个独立有主见的人,但我慢慢发现,自己有很多不足,要勇于承认自己不够优秀,悦纳自己的无力和平凡。我们看到的世界越广阔,便越发觉自己的渺小。因此,在努力进取的同时,学会悦纳自己,学会正确面对生活中的失败和挫折,其实是一个更为重要的过程,也是我们终其一生要不断修习的功课。

以上材料对正在追求未来的我们有着怎样的启示意义?请结合材料和你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

科学精神:理性思维 勇于探究

实践创新:问题解决

健康生活:自我管理 健全人格

学会学习:乐学善学 勤于反思

1. 真实情境的限制:材料提供的真实情境是,浙大学长自白大学生活,大学生活“积极试错”是关键,它并非真让学生尝试“错”,而是要敢于尝试不同领域,敢于挑战软肋和不足,然后在实践中正确认识自己。“积极试错”能帮助自己了解自己的长处和不足,帮助自己明白未来的方向并为之努力,还能帮助自己悦纳平凡和无力。这一切都是努力进取的过程。“因此”后的内容是学长的总结,其中“更为重要”一词强调,“学会悦纳自己,学会正确面对生活中的失败和挫折”,这是题目的点睛之处,是考生的立意指引。

2. 典型任务的限制:考生的写作身份是正在追求未来的青年学子,考生要谈的是“以上材料”对“自身发展”的启示意义,考生对自身发展的“思考、启示”必须源于材料,同时强调材料对自己自身发展的影响,因此,行文中必须有自己的深入思考。

3.价值判断的限制:“自我管理,健全人格”是培养中学生核心素养的内在要求。命题人旨在通过浙大学生的一段自白,让学生思考如何正确认识自我,如何面对生活中的困境,如何实现人生价值,这对学生树立正确的人生价值观意义重大。

1. 立意角度开放:考生可以谈“积极试错”,了解自己的长处和不足;还可以谈“积极试错”能明确自己的目标和方向,实现合理定位;还可以谈“积极试错”能更客观地认识自己,悦纳自己的平凡和无力;还可以谈积极实践,勇敢面对生活的挫折和失败;还可综合论述。

2.联想和思考是开放的:考生可以根据自己选择的立意角度选择论证材料。例如,如选积极试错能帮自己明确目标和方向的论点,可以列举鲁迅先生弃医从文的例子,正是敢于尝试不同的领域,才在文学领域闯出一片天地;如选择积极试错,学会悦纳自我,可以选择《骆驼和羊》的寓言故事;如选择努力进取的同时学会正确面对失败和挫折,可以选择华为任正非创业艰难,百折不挠的例子……

3.文体是开放的:材料未限制文体,考生可以根据自己的擅长,自由选择文体。但一定做到文体明确,特征明显。

本题为任务驱动型材料作文题,重在考查价值观,同时也考查对题目的理解能力。正确认识自己,是培养“全面发展的人”的关键。命题人借浙大学生的大学生涯表白,引导考生“积极尝试,勇敢实践”,发现自己的长处和不足,学会直面生活中的各种挫折磨难,培养积极乐观向上的生活态度,从而树立正确的人生观和价值观。考生审题时要抓住“因此”后的内容,“积极试错”只是思维的起点。如果考生对题目的理解出现偏差,就会立意走偏。

切题立意:

1.积极试错,方能找准方向。

2.积极试错,认识自我。

3.勇敢试错,悦纳自己。

4.积极试错明前途,直面挫折勇向前。

5.桑榆非为晚,试错勇直前。

……

偏题立意:

1.悦纳人生的不完美。(若脱离关键词“积极试错”则属偏题。)

2.大学生活之我见。(泛泛而谈,没有针对材料。)

……

积极试错明前途,直面挫折勇直前

一位浙大学长的话让我破防。他说,大学五年,最大的收获就是积极试错。勇敢地尝试校内外各种实践活动,发现了自己的长处和不足,明确了未来的方向和目标,更为重要的,认识到了自己的“渺小”,学会悦纳自己,正确面对挫折和失败,最终发掘潜力,实现人生价值。大学如此,人生何尝不是如此?

积极试错,方能在不断尝试中“拨云见日”,明确奋斗的目标和方向。“积极试错”并非让你“明入歧途”,而是积极投身社会实践,尝试各种各样的社会活动,并在此过程中对自己有一个合理的认知和判断。我认为,学长感悟给我最大的启示就是,试错能让自己明确人生目标和方向,并训练出一种直面惨淡人生的勇气,进而勇往直前。

古人云“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,坐而论道,不如躬身力行,在实践中才能明确方向。鲁迅先生远渡重洋学医,但在不断实践中发现,医术只能治身,文学才能治心。继而弃医从文,在文坛中摸索出一条唤醒“麻木灵魂”的文学道路,成为一道光,刺破漫漫长夜。终日而思,不如须臾所学,敢于尝试,终能找到自己的方向,发现价值所在。

积极试错,助你直面“惨淡人生”,执着无畏、勇敢向前。苏轼曰“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。”在自我的世界里,永远不觉得渺小。积极试错,接触越多,了解越多,认识越广,愈能发现自己的渺小。马云本可在体制内稳定度过一生,但偶然的一次涉外接触让他看到了互联网的广阔世界。于是,果断离开舒适区,直面未卜前途。曾被嘲讽讥笑,曾一无所有,但他瞄准互联网的目标,直面惨淡,最终创建阿里巴巴,用新的互联网商业模式改变了自己的命运,也改变了时代。所谓高度决定“视界”,正是此理。杨洁篪曾是一名普通工人,但在不断尝试中,他发现了自己的英语天赋,并逐渐培养外交能力,最终成为一名出色的“中国外长”。

实践出真知,实践也出认知。不断畅想只是空中楼阁水中月,不断实践才能踏平坎坷成大道。虽然这个实践过程艰辛重重,磨难层层,但“千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金”,直面困苦,必能穿过黑暗,迎来黎明。

十年寒窗磨一剑,今朝亮剑奔前程。半年之后,我也将在大学开始人生新阶段。在那片未知的天地里,我也会以浙大学长为榜样,积极参加社会实践,在不断尝试中认识自己,做一个直面人生,迎难而上的时代新青年!

阅读下面的材料,根据要求写作。

古人作诗,注重构思立意的“起承转合”,所谓“转”,可能是内容上的由物及人,由景及情,由事及理,也可能是感情的由淡而浓,由弱而强,由此及彼,由正到反等等。“转”不是简单的转折,而是诗人苦心经营、铺垫蓄势已足后,陡然一转,转出新境界、新格局。

古人作诗的“转”,引发了你怎样的联想和思考?

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

人文底蕴:审美情趣

科学精神:理性思维 勇于探究

学会学习:乐学善学 勤于反思

实践创新:问题解决

1. 真实情境的限制:题目围绕古人作诗的构思立意“起承转合”中“转”的认知和理解展开,可以分前后两个部分:第一部分是对诗歌中“转”的概念的理解,指出“可能是内容上的由物及人,由景及情,由事及理,也可能是感情的由淡而浓,由弱而强,由此及彼,由正到反等等”。后一部分是说“转”的基础和准备——“苦心经营、铺垫蓄势”,“转”的态势、速率——“陡然一转”,“转”结果和意义——“转出新境界、新格局”。但是题目的重点并不在写作本身的“起承转合”之“转”上,而在于由此启发考生思考人生之“转”。

2. 典型任务的限制: “古人作诗的‘转’,引发了你怎样的联想和思考?”,综合看来,本题的任务指令体现在两个方面:一、写作针对性的限制,考生要对“转”表达认识和思考,而这种思考是基于诗歌中的“转”又高于或者丰富诗歌中的“转”的;二、写作对象的限制,考生要从材料出发,写出作为一个青年学生的思考和认识。

3.价值判断的限制:题目不是要让考生结合具体诗歌去鉴赏“转”的应用及作用效果。“苦心经营、铺垫蓄势已足后”强调了“转”这一动势发生前的积淀,这种“转”的发生不是偶然,一个成功的“转”之前是有长久甚至艰苦的准备的。引导学生去思考生活中的“转出新境界、新格局”的所谓“偶然”背后不为人知的艰辛的“起”和“承”,引导学生通过拼搏奋斗,“转”出人生的新境界、新格局。

1. 立意角度自由:从材料内容和任务指令综合来看,立意的角度可以从多个维度展开:

(1)针对材料对“转”的定义,可以立意为“生而平凡,‘转’出不凡”“直面转折,激励自我”;

(2)针对“转”发生的前提,可以立意为“积势蓄力方能迎来转折”“新境界展现之前总是黑暗而默默的”;

(3)针对“转”的作用和效果可以立意为“转折后逆袭”“勇于转变,创造辉煌”。

2.联想和思考是开放的:在素材的选取方面:可以从言论和事例方面来进行筛选。言论方面如托富勒的“一个明智的人总是抓住机遇,把它变成美好的未来”,罗斯乔特的“那专想等待良机的,无异在等待月光变为银质”,爱默生的“只要有所事事,有所追求,人就把握住了机运的车轮”,华罗庚的“面对悬崖峭壁,一百年也看不出一条缝来,但用斧凿,能进一寸进一寸,得进一尺进一尺,不断积累,飞跃必来,突破随之”。事例方面如王阳明不断探索创立“心学”,苏洵二十七岁发奋学习、闭门苦读终于文才大进,苏炳添终日刻苦训练才有了奥运场上的骄人成绩等。

3.文体是开放的:考生可以感性演绎自己对人生之“转”的体验和感悟,写成记叙文;也可以理性阐发人生之“转”的认识和理解,写成议论文。

这是一道新材料型作文题,命题思路类似于2021年全国高考乙卷,更多考查逻辑思维,同时考查价值观。题目以“转”为话题,从古诗构思立意的“起承转合”的角度发起,但是题目重点却不在诗歌创作之“转”,题目意在借此引导考生联系生活,思考人生,思考成长。生活中我们看到的更多是结果,却往往忽略了在那些结果出现之前的准备和积淀。对于考生来说,即将面临的高考可谓是人生当中重要的转折点之一,在这之前十几年的学习就是“转”前的“承”。转折点在前,考生是否为迎接它做好了足够的准备呢?考生是有话可说,有感可发,有情可抒的。

切题立意:

1.生而平凡,“转”出不凡。

2.蓄势待发,人生必“转”。

3.苦心经营后,人生新境出。

4.以梦为马,定有柳暗花明。

5.积势蓄力,转出新境。

……

偏题立意:

1.诗词玩“转”浪漫。(就题解题,没有领会出题人意图所在。)

2.转变态度,直面人生。

……

转弯处,新世界

袁枚说:“文似看山不喜平。”其实“不喜平”的不只是“文”,还有人生。“起承转合”的结构让规整的律诗有了起伏的美感。而平凡道路上的转弯,也让人生多了些意外和可能。“起”“承”是诗歌“转”的基础和前提;梦想和奋进则是人走向新世界的转角的基础和前提。

心怀梦想,才能不迷失道,迎来真正的转机。就像写一首诗,在点题之前的所有铺叙,看似毫不相干,却都在走向主旨情感。修道、格物、做官、教书……在“心学”问世之前,王阳明只不过是一个爱好丰富、仕途坎坷的普通人;但是“心学”问世后,王阳明成了圣人。能支撑他完成这一创举的,是他儿时就有的梦想——做个圣贤。人生的路途绝非大道通衢,起起伏伏、兜兜转转。新世界可能就在前面的转角,也可能在无数个转弯之后。擎一把梦想的火,黑暗时照亮,寒冷时取暖。

不懈前行才能走到光明的转角。有的人一生都在守株待兔,终身都在幻想着所有的兔子主动撞到他的树上来。没有长时间对于物理学的研究,一千颗苹果掉下来,万有引力也发现不了;没有坚持不懈的追寻,每天烧水,也发明不了蒸汽机;没有不断反复的实验,一万吨沥青也只是沥青,变不出镭。牛顿、瓦特、居里夫人……这些伟大的人物在伟大之前,也不过是普通人,吃饭睡觉与你我无异,他们不过是多了踏踏实实的行动,多了不懈的追求和坚持。“转”从来都不是一个瞬间的姿态,而是一个漫长的动势。

美丽新世界,就在转角处。擎一柄火炬,在风雪中夜行的旅人是痛苦的;推一杆钟柱,在混沌的时代敲响警钟的人是痛苦的;抗一杆钢枪,在烟火纷飞的战争冲杀的人是痛苦的。但是痛苦过后呢?一个温暖的家,一个新的时代,一个美丽的新世界就在眼前。那些为人民痛哭的人,那些为民族疾呼的人,那些为国家献身的人,这个美丽的新世界就是对他们最好的回报和安慰。当你看到这世界的美,一切都值得。

寒窗苦读十二载,披星戴月、夙兴夜寐、闻鸡起舞、悬梁刺股。那梦想是我们的“起”,这痛苦是我们的“承”。作为人生中最重要的转折点——高考在即,我们准备好了吗?

引用海绵宝宝的名言“我准备好了!”我准备好了!我准备好了,迎接我的拐点,迎接我的美丽新世界!

阅读下面的材料,根据要求写作。

1950年,新中国刚刚成立,百废待兴。朝鲜战争的战火烧到鸭绿江边,国家安全面临严重威胁。危急关头,在极不对称、极为艰难的条件下,中国人民奋起抗美援朝,保家卫国。先后有290余万志愿军将士赴朝参战,19万7千多名英雄儿女献出宝贵生命,涌现出杨根思、黄继光、邱少云等30多万名英雄功臣。中华大地,万众一心,支援前线。历时一年的捐献武器运动,募得的捐款可购买3 700多架战斗机。两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,拼来了山河无恙、家国安宁,稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲与世界和平。伟大的抗美援朝精神一直激励着中国人民。

校团委举行“铭记历史,迎接挑战”的主题征文活动。请结合上述材料写一篇文章,说说你的感受与思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

学会学习:乐学善学 勤于反思

责任担当:社会责任 国家认同

实践创新:问题解决

1. 真实情境的限制:题目提供的真实情景是回忆1950年中国人民奋起抗美援朝,保家卫国。历时两年零9个月艰苦卓绝的浴血奋战,先后有290余万志愿军将士赴朝参战,无数英雄儿女献出宝贵生命。中华大地,万众一心,支援前线。题目的用意不在讴歌,而在励志。材料最后一句“伟大的抗美援朝精神一直激励着中国人民”暗含的意思是,新的一代也应发扬抗美援朝精神。这正是“铭记历史,迎接挑战”的任务所指。2020年是抗美援朝70周年,对于新中国来说,抗美援朝是一场立国之战,打出了民族尊严,打出了新中国的国威。着眼于新时代的特点,面临当下国内、外依然严峻的形势,青年一代如何发扬抗美援朝精神,迎接挑战,这是考生联想和思考的基点和要点。

2. 典型任务的限制:本题体现高考作文命题的宏大叙事性。题目关键词“抗美援朝精神”,考生要结合“上述材料”写一篇文章,写作主题“铭记历史,迎接挑战”。从给出材料及作文要求看,考生既要关注材料又要关注现实来谈自己的感悟和思考,并联系自己作为新一代青年,将如何以自身之力为中国故事谱写华章,为中国辉煌接续奋斗。“铭记历史,迎接挑战”是一个关系型的题目,“铭记历史”是为了“迎接挑战”,这里有写作方向和内容主题方面的限定。校团委举行主题征文活动是一个隐性提示,限制写作者的年龄、身份特点和写作对象。

3.价值判断的限制:抗美援朝精神是伟大的,我们要铭记历史,歌颂英烈,同时不忘自己肩上的责任,勇于迎接新时代的挑战。不可只铭记、讴歌,而拒绝责任,回避挑战。更不可淡忘历史,为了标新立异而贬低英雄。

1. 立意角度自由:围绕“铭记历史,迎接挑战”的主题,考生可以写为什么要铭记抗美援朝这段历史,或者写怎样铭记这段历史,铭记这段历史有什么意义;可以立意作为一名青年学生,在迎接挑战中扮演怎样的角色;可以阐述当下需要迎接怎样的挑战,怎样迎接挑战,如何践行抗美援朝精神的时代精神。立意角度有一定的开放性。

2.联想和思考是开放的:考生可以谈学习抗美援朝精神的哪些内涵。如①祖国和人民利益高于一切的爱国主义精神;②舍生忘死的革命英雄主义精神;不畏艰难困苦的革命乐观主义精神;③为人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神。可以着眼于抗美援朝历史影响:捍卫了新中国安全,保卫了中国人民和平生活,维护了亚洲和世界和平。可以回顾新中国建设和发展史上,伟大的抗美援朝精神如何激励着中国人民;可以联想当下中国的局势和发展,我们面临的挑战和肩负的责任,落实如何迎接挑战的具体做法。

3.文体是开放的:本文要求围绕主题写感受和思考,未限制文体,考生可以根据自己掌握材料的多少、详略,并结合自己擅长的文体,自由选择以记叙为主还是以议论为主。

这是一道宏大历史材料+思辨任务驱动型的作文题,既考查考生对宏观事件的理性思考,又考查如何对待历史与现实的思辨关系,更着眼于青年如何认识国家面临的挑战,肩负起时代的责任,考查考生的责任担当意识。抗美援朝是考生熟知的历史,电影《长津湖》很多考生都看过,考生有话可说,有感可发。考生可立足历史,着眼现实,写出自己的思考和见解,表现出青年一代发扬抗美援朝精神,担负起时代重任的思想即可。

切题立意:

1.铭记伟大历史,弘扬爱国精神。

3.铭记可爱人 ,胸怀爱国心。

4.铭记历史,迎接挑战。

5.铭记历史不忘本,学习英雄迎挑战。

……

偏题立意:

1.铭记历史,勿忘国耻。(只写历史,不写迎接挑战。)

2.迎接挑战,奋发图强。(只写现在,不写铭记历史。)

3.每思祖国金汤固 ,常忆英雄铁甲寒。(只有对历史的“思”,对英雄的“忆”,却没有对英雄精神的反思和学习。)

……

铭记历史,迎接挑战

实现中国梦,需要我们从历史中汲取经验教训。铭记历史,不负未来;学习英雄,迎接挑战。

1950年,美国发动对朝鲜的战争,战火将要烧到新中国国土上,党中央高瞻远瞩、毅然决然地作出“抗美援朝、保家卫国”的决策。英雄的中国人民志愿军将士雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江,以大无畏的英雄气概承担起了保卫和平、反抗侵略的历史使命。在两年零九个月的浴血奋战中,我们永远铭记上甘岭战役中毅然用胸膛堵住美军正在喷射的枪口的黄继光;永远铭记官岱里反击战中抱起10公斤重的炸药包,冲向火网,与坑道里40多个敌人同归于尽的伍先华;永远铭记死鹰岭保持着战斗姿势的129个“冰雕”战士……

我们要永远铭记这段历史,学习英雄,迎接挑战。实现中国梦,需要我们把握机遇,积极应对风险挑战。当今世界,挑战与机遇并存,虽然我们正以崭新的姿态屹立于世界的东方,但周围仍存在着许多潜在的威胁,反动势力和敌对国家仍是不可忽略的存在。去年的中印边境冲突、近年来此起彼伏的疆独、港独、台独事件都说明了帝国主义的狼子野心。中国会为实现持久和平、共同繁荣把握机遇,积极应对风险挑战,为人类命运共同体的构建贡献自己的力量。

实现中国梦,需要我辈青年发扬英雄精神,不懈奋斗。我们新中国已经实现了从站起来、富起来到强起来的巨大历史转变,进入了社会主义发展的新时代。先辈们的大义牺牲换来了我们今天的美好生活,作为时代新青年的我们也要把这份为国为民赤诚奉献的精神继承下来,发扬光大。铭记历史,方可不负未来。发扬英雄精神,方可应对挑战。面对新时代的挑战,我们青年一代有责任把实现中国梦的重担扛在自己的肩上,通过不懈的努力为国家贡献自己的力量。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。我们要发扬抗美援朝精神,志存高远,脚踏实地,勇做时代弄潮儿,在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想,在为人民服务的不懈奋斗中书写人生华章。

让我们谨记:铭记伟大历史,弘扬爱国精神;学习英雄精神,迎接新的挑战。脚踏实地,不懈奋斗,奋发图强,不负未来!

阅读下面的材料,根据要求写作。

在网上热传着一个大学研究生的自白:我已经在浙大学习生活了五年。对我来说,大学的第一个关键词是“积极试错”。刚步入大学时,我并不知道自己的兴趣,也没有清晰的规划。我开始尝试各种校内外活动:打辩论,跳街舞,玩乐队,参加社团活动,对外交流……我更加了解了自己的长处和不足。当我读了更多书,学了更多专业知识后,我找到了未来的方向,并且至今仍在为了这个目标而努力。曾经的我,以为自己是一个独立有主见的人,但我慢慢发现,自己有很多不足,要勇于承认自己不够优秀,悦纳自己的无力和平凡。我们看到的世界越广阔,便越发觉自己的渺小。因此,在努力进取的同时,学会悦纳自己,学会正确面对生活中的失败和挫折,其实是一个更为重要的过程,也是我们终其一生要不断修习的功课。

以上材料对正在追求未来的我们有着怎样的启示意义?请结合材料和你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

科学精神:理性思维 勇于探究

实践创新:问题解决

健康生活:自我管理 健全人格

学会学习:乐学善学 勤于反思

1. 真实情境的限制:材料提供的真实情境是,浙大学长自白大学生活,大学生活“积极试错”是关键,它并非真让学生尝试“错”,而是要敢于尝试不同领域,敢于挑战软肋和不足,然后在实践中正确认识自己。“积极试错”能帮助自己了解自己的长处和不足,帮助自己明白未来的方向并为之努力,还能帮助自己悦纳平凡和无力。这一切都是努力进取的过程。“因此”后的内容是学长的总结,其中“更为重要”一词强调,“学会悦纳自己,学会正确面对生活中的失败和挫折”,这是题目的点睛之处,是考生的立意指引。

2. 典型任务的限制:考生的写作身份是正在追求未来的青年学子,考生要谈的是“以上材料”对“自身发展”的启示意义,考生对自身发展的“思考、启示”必须源于材料,同时强调材料对自己自身发展的影响,因此,行文中必须有自己的深入思考。

3.价值判断的限制:“自我管理,健全人格”是培养中学生核心素养的内在要求。命题人旨在通过浙大学生的一段自白,让学生思考如何正确认识自我,如何面对生活中的困境,如何实现人生价值,这对学生树立正确的人生价值观意义重大。

1. 立意角度开放:考生可以谈“积极试错”,了解自己的长处和不足;还可以谈“积极试错”能明确自己的目标和方向,实现合理定位;还可以谈“积极试错”能更客观地认识自己,悦纳自己的平凡和无力;还可以谈积极实践,勇敢面对生活的挫折和失败;还可综合论述。

2.联想和思考是开放的:考生可以根据自己选择的立意角度选择论证材料。例如,如选积极试错能帮自己明确目标和方向的论点,可以列举鲁迅先生弃医从文的例子,正是敢于尝试不同的领域,才在文学领域闯出一片天地;如选择积极试错,学会悦纳自我,可以选择《骆驼和羊》的寓言故事;如选择努力进取的同时学会正确面对失败和挫折,可以选择华为任正非创业艰难,百折不挠的例子……

3.文体是开放的:材料未限制文体,考生可以根据自己的擅长,自由选择文体。但一定做到文体明确,特征明显。

本题为任务驱动型材料作文题,重在考查价值观,同时也考查对题目的理解能力。正确认识自己,是培养“全面发展的人”的关键。命题人借浙大学生的大学生涯表白,引导考生“积极尝试,勇敢实践”,发现自己的长处和不足,学会直面生活中的各种挫折磨难,培养积极乐观向上的生活态度,从而树立正确的人生观和价值观。考生审题时要抓住“因此”后的内容,“积极试错”只是思维的起点。如果考生对题目的理解出现偏差,就会立意走偏。

切题立意:

1.积极试错,方能找准方向。

2.积极试错,认识自我。

3.勇敢试错,悦纳自己。

4.积极试错明前途,直面挫折勇向前。

5.桑榆非为晚,试错勇直前。

……

偏题立意:

1.悦纳人生的不完美。(若脱离关键词“积极试错”则属偏题。)

2.大学生活之我见。(泛泛而谈,没有针对材料。)

……

积极试错明前途,直面挫折勇直前

一位浙大学长的话让我破防。他说,大学五年,最大的收获就是积极试错。勇敢地尝试校内外各种实践活动,发现了自己的长处和不足,明确了未来的方向和目标,更为重要的,认识到了自己的“渺小”,学会悦纳自己,正确面对挫折和失败,最终发掘潜力,实现人生价值。大学如此,人生何尝不是如此?

积极试错,方能在不断尝试中“拨云见日”,明确奋斗的目标和方向。“积极试错”并非让你“明入歧途”,而是积极投身社会实践,尝试各种各样的社会活动,并在此过程中对自己有一个合理的认知和判断。我认为,学长感悟给我最大的启示就是,试错能让自己明确人生目标和方向,并训练出一种直面惨淡人生的勇气,进而勇往直前。

古人云“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,坐而论道,不如躬身力行,在实践中才能明确方向。鲁迅先生远渡重洋学医,但在不断实践中发现,医术只能治身,文学才能治心。继而弃医从文,在文坛中摸索出一条唤醒“麻木灵魂”的文学道路,成为一道光,刺破漫漫长夜。终日而思,不如须臾所学,敢于尝试,终能找到自己的方向,发现价值所在。

积极试错,助你直面“惨淡人生”,执着无畏、勇敢向前。苏轼曰“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。”在自我的世界里,永远不觉得渺小。积极试错,接触越多,了解越多,认识越广,愈能发现自己的渺小。马云本可在体制内稳定度过一生,但偶然的一次涉外接触让他看到了互联网的广阔世界。于是,果断离开舒适区,直面未卜前途。曾被嘲讽讥笑,曾一无所有,但他瞄准互联网的目标,直面惨淡,最终创建阿里巴巴,用新的互联网商业模式改变了自己的命运,也改变了时代。所谓高度决定“视界”,正是此理。杨洁篪曾是一名普通工人,但在不断尝试中,他发现了自己的英语天赋,并逐渐培养外交能力,最终成为一名出色的“中国外长”。

实践出真知,实践也出认知。不断畅想只是空中楼阁水中月,不断实践才能踏平坎坷成大道。虽然这个实践过程艰辛重重,磨难层层,但“千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金”,直面困苦,必能穿过黑暗,迎来黎明。

十年寒窗磨一剑,今朝亮剑奔前程。半年之后,我也将在大学开始人生新阶段。在那片未知的天地里,我也会以浙大学长为榜样,积极参加社会实践,在不断尝试中认识自己,做一个直面人生,迎难而上的时代新青年!

阅读下面的材料,根据要求写作。

古人作诗,注重构思立意的“起承转合”,所谓“转”,可能是内容上的由物及人,由景及情,由事及理,也可能是感情的由淡而浓,由弱而强,由此及彼,由正到反等等。“转”不是简单的转折,而是诗人苦心经营、铺垫蓄势已足后,陡然一转,转出新境界、新格局。

古人作诗的“转”,引发了你怎样的联想和思考?

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

人文底蕴:审美情趣

科学精神:理性思维 勇于探究

学会学习:乐学善学 勤于反思

实践创新:问题解决

1. 真实情境的限制:题目围绕古人作诗的构思立意“起承转合”中“转”的认知和理解展开,可以分前后两个部分:第一部分是对诗歌中“转”的概念的理解,指出“可能是内容上的由物及人,由景及情,由事及理,也可能是感情的由淡而浓,由弱而强,由此及彼,由正到反等等”。后一部分是说“转”的基础和准备——“苦心经营、铺垫蓄势”,“转”的态势、速率——“陡然一转”,“转”结果和意义——“转出新境界、新格局”。但是题目的重点并不在写作本身的“起承转合”之“转”上,而在于由此启发考生思考人生之“转”。

2. 典型任务的限制: “古人作诗的‘转’,引发了你怎样的联想和思考?”,综合看来,本题的任务指令体现在两个方面:一、写作针对性的限制,考生要对“转”表达认识和思考,而这种思考是基于诗歌中的“转”又高于或者丰富诗歌中的“转”的;二、写作对象的限制,考生要从材料出发,写出作为一个青年学生的思考和认识。

3.价值判断的限制:题目不是要让考生结合具体诗歌去鉴赏“转”的应用及作用效果。“苦心经营、铺垫蓄势已足后”强调了“转”这一动势发生前的积淀,这种“转”的发生不是偶然,一个成功的“转”之前是有长久甚至艰苦的准备的。引导学生去思考生活中的“转出新境界、新格局”的所谓“偶然”背后不为人知的艰辛的“起”和“承”,引导学生通过拼搏奋斗,“转”出人生的新境界、新格局。

1. 立意角度自由:从材料内容和任务指令综合来看,立意的角度可以从多个维度展开:

(1)针对材料对“转”的定义,可以立意为“生而平凡,‘转’出不凡”“直面转折,激励自我”;

(2)针对“转”发生的前提,可以立意为“积势蓄力方能迎来转折”“新境界展现之前总是黑暗而默默的”;

(3)针对“转”的作用和效果可以立意为“转折后逆袭”“勇于转变,创造辉煌”。

2.联想和思考是开放的:在素材的选取方面:可以从言论和事例方面来进行筛选。言论方面如托富勒的“一个明智的人总是抓住机遇,把它变成美好的未来”,罗斯乔特的“那专想等待良机的,无异在等待月光变为银质”,爱默生的“只要有所事事,有所追求,人就把握住了机运的车轮”,华罗庚的“面对悬崖峭壁,一百年也看不出一条缝来,但用斧凿,能进一寸进一寸,得进一尺进一尺,不断积累,飞跃必来,突破随之”。事例方面如王阳明不断探索创立“心学”,苏洵二十七岁发奋学习、闭门苦读终于文才大进,苏炳添终日刻苦训练才有了奥运场上的骄人成绩等。

3.文体是开放的:考生可以感性演绎自己对人生之“转”的体验和感悟,写成记叙文;也可以理性阐发人生之“转”的认识和理解,写成议论文。

这是一道新材料型作文题,命题思路类似于2021年全国高考乙卷,更多考查逻辑思维,同时考查价值观。题目以“转”为话题,从古诗构思立意的“起承转合”的角度发起,但是题目重点却不在诗歌创作之“转”,题目意在借此引导考生联系生活,思考人生,思考成长。生活中我们看到的更多是结果,却往往忽略了在那些结果出现之前的准备和积淀。对于考生来说,即将面临的高考可谓是人生当中重要的转折点之一,在这之前十几年的学习就是“转”前的“承”。转折点在前,考生是否为迎接它做好了足够的准备呢?考生是有话可说,有感可发,有情可抒的。

切题立意:

1.生而平凡,“转”出不凡。

2.蓄势待发,人生必“转”。

3.苦心经营后,人生新境出。

4.以梦为马,定有柳暗花明。

5.积势蓄力,转出新境。

……

偏题立意:

1.诗词玩“转”浪漫。(就题解题,没有领会出题人意图所在。)

2.转变态度,直面人生。

……

转弯处,新世界

袁枚说:“文似看山不喜平。”其实“不喜平”的不只是“文”,还有人生。“起承转合”的结构让规整的律诗有了起伏的美感。而平凡道路上的转弯,也让人生多了些意外和可能。“起”“承”是诗歌“转”的基础和前提;梦想和奋进则是人走向新世界的转角的基础和前提。

心怀梦想,才能不迷失道,迎来真正的转机。就像写一首诗,在点题之前的所有铺叙,看似毫不相干,却都在走向主旨情感。修道、格物、做官、教书……在“心学”问世之前,王阳明只不过是一个爱好丰富、仕途坎坷的普通人;但是“心学”问世后,王阳明成了圣人。能支撑他完成这一创举的,是他儿时就有的梦想——做个圣贤。人生的路途绝非大道通衢,起起伏伏、兜兜转转。新世界可能就在前面的转角,也可能在无数个转弯之后。擎一把梦想的火,黑暗时照亮,寒冷时取暖。

不懈前行才能走到光明的转角。有的人一生都在守株待兔,终身都在幻想着所有的兔子主动撞到他的树上来。没有长时间对于物理学的研究,一千颗苹果掉下来,万有引力也发现不了;没有坚持不懈的追寻,每天烧水,也发明不了蒸汽机;没有不断反复的实验,一万吨沥青也只是沥青,变不出镭。牛顿、瓦特、居里夫人……这些伟大的人物在伟大之前,也不过是普通人,吃饭睡觉与你我无异,他们不过是多了踏踏实实的行动,多了不懈的追求和坚持。“转”从来都不是一个瞬间的姿态,而是一个漫长的动势。

美丽新世界,就在转角处。擎一柄火炬,在风雪中夜行的旅人是痛苦的;推一杆钟柱,在混沌的时代敲响警钟的人是痛苦的;抗一杆钢枪,在烟火纷飞的战争冲杀的人是痛苦的。但是痛苦过后呢?一个温暖的家,一个新的时代,一个美丽的新世界就在眼前。那些为人民痛哭的人,那些为民族疾呼的人,那些为国家献身的人,这个美丽的新世界就是对他们最好的回报和安慰。当你看到这世界的美,一切都值得。

寒窗苦读十二载,披星戴月、夙兴夜寐、闻鸡起舞、悬梁刺股。那梦想是我们的“起”,这痛苦是我们的“承”。作为人生中最重要的转折点——高考在即,我们准备好了吗?

引用海绵宝宝的名言“我准备好了!”我准备好了!我准备好了,迎接我的拐点,迎接我的美丽新世界!

同课章节目录