1.1 地球的宇宙环境-高一地理上册同步课件(湘教版必修第一册)课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.1 地球的宇宙环境-高一地理上册同步课件(湘教版必修第一册)课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

新湘教 必修一

第一章 宇宙中的地球

第一节 地球的宇宙环境

必备干货

课标解读

1.能描述地球所处宇宙环境,会辨识天体类型和级别,记住八大行星排序及小行星的位置。

2.通过观察月相,了解天体运行规律。

3.通过分析地球存在生命的原因,了解自然环境对人类的意义,树立人地协调观。

①银河系与河外星系

②太阳系与地月系

目 录

CONTENT

01

人类对宇宙的认识

02

多层次的天体系统

03

特殊行星一地球

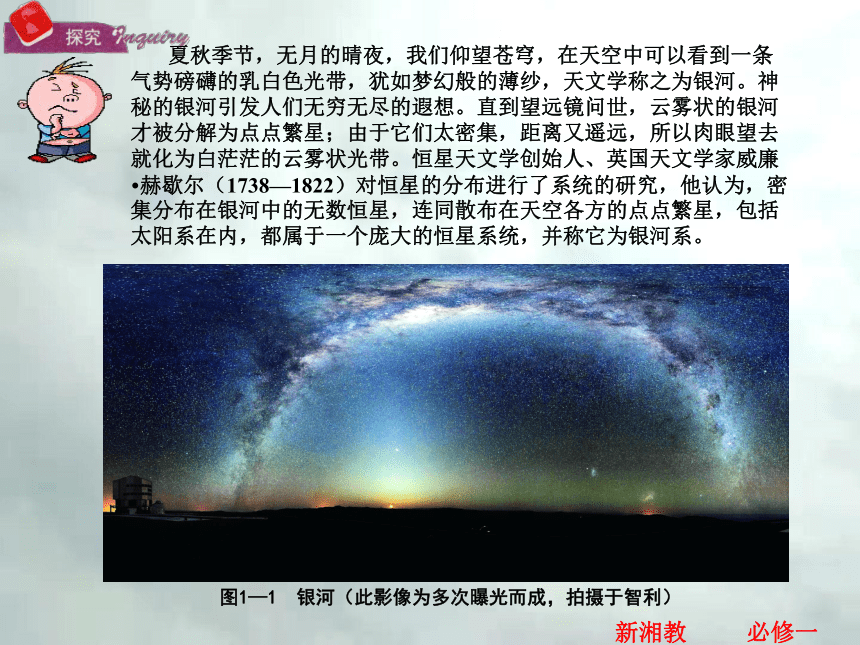

夏秋季节,无月的晴夜,我们仰望苍穹,在天空中可以看到一条气势磅礴的乳白色光带,犹如梦幻般的薄纱,天文学称之为银河。神秘的银河引发人们无穷无尽的遐想。直到望远镜问世,云雾状的银河才被分解为点点繁星;由于它们太密集,距离又遥远,所以肉眼望去就化为白茫茫的云雾状光带。恒星天文学创始人、英国天文学家威廉 赫歇尔(1738—1822)对恒星的分布进行了系统的研究,他认为,密集分布在银河中的无数恒星,连同散布在天空各方的点点繁星,包括太阳系在内,都属于一个庞大的恒星系统,并称它为银河系。

图1—1 银河(此影像为多次曝光而成,拍摄于智利)

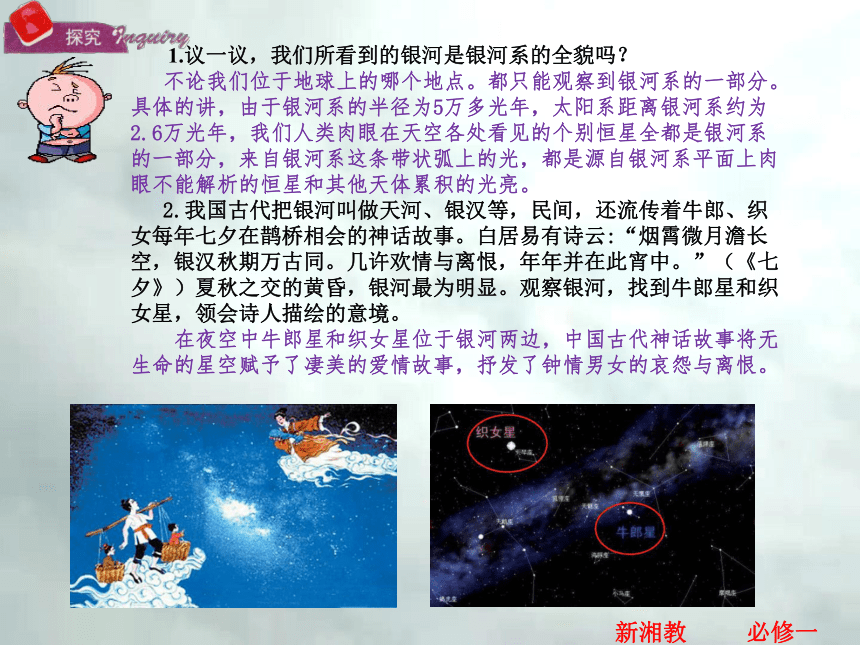

1.议一议,我们所看到的银河是银河系的全貌吗?

不论我们位于地球上的哪个地点。都只能观察到银河系的一部分。具体的讲,由于银河系的半径为5万多光年,太阳系距离银河系约为2.6万光年,我们人类肉眼在天空各处看见的个别恒星全都是银河系的一部分,来自银河系这条带状弧上的光,都是源自银河系平面上肉眼不能解析的恒星和其他天体累积的光亮。

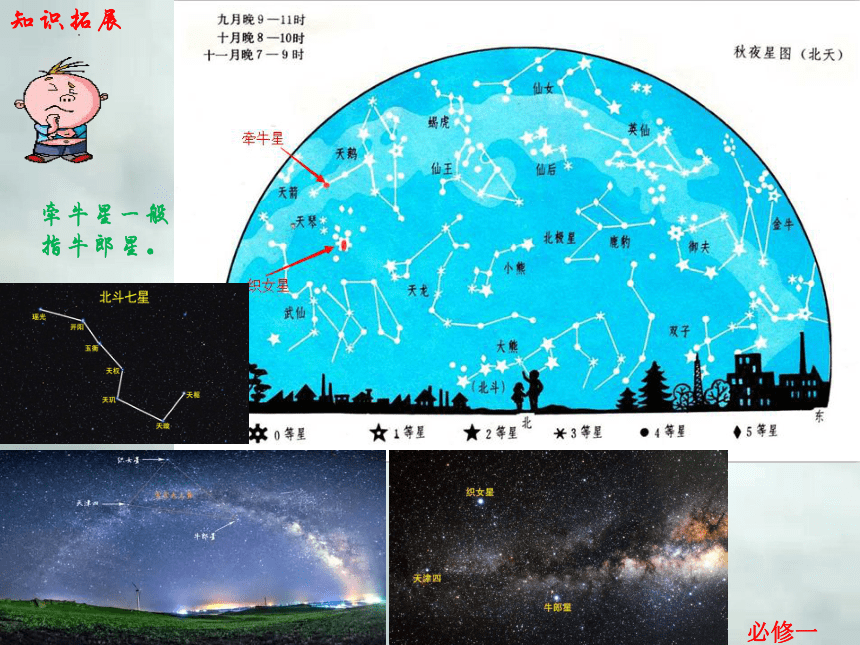

2.我国古代把银河叫做天河、银汉等,民间,还流传着牛郎、织女每年七夕在鹊桥相会的神话故事。白居易有诗云:“烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。几许欢情与离恨,年年并在此宵中。”(《七夕》)夏秋之交的黄昏,银河最为明显。观察银河,找到牛郎星和织女星,领会诗人描绘的意境。

在夜空中牛郎星和织女星位于银河两边,中国古代神话故事将无生命的星空赋予了凄美的爱情故事,抒发了钟情男女的哀怨与离恨。

讲练结合

1.图中水呈现正球状是因为太空( )

A.高真空 B.微重力 C.强辐射 D.多陨石

2.图中返回舱表面有类似“烧焦”的痕迹,其形成原因类似于( )

A.彗星 B.流星 C.极光 D.卫星

3.中国探索火星的天问一号在文昌航天发射场发射升空,神州系列飞船主要于酒泉发射,文昌和酒泉相比,建立卫星发射中心的优势是( )

A.纬度较低 B.天气晴朗 C.风力较小 D.海拔较高

答案:B B A

解析:1.太空中由于微重力使水滴呈现正球状,而地球重力会使其成为水滴状。

2.返回舱到达地面的过程中和大气摩擦生热燃烧,类似于穿过大气层的流星体;返回舱到达地面后成为地球的一部分,不再是一个单独的天体;极光是来自太阳的带电粒子流到达极地形成的现象。

3.海南文昌纬度低,地球自转线速度大,可以助推发射,节省燃料,酒泉晴朗天气更多;海南四面环海,海风较大,海拔并不高,D错误。

点睛:我国四大卫星发射基地分别是:甘肃酒泉、山西太原、四川西昌、海南文昌。

知识拓展

牵牛星一般指牛郎星。

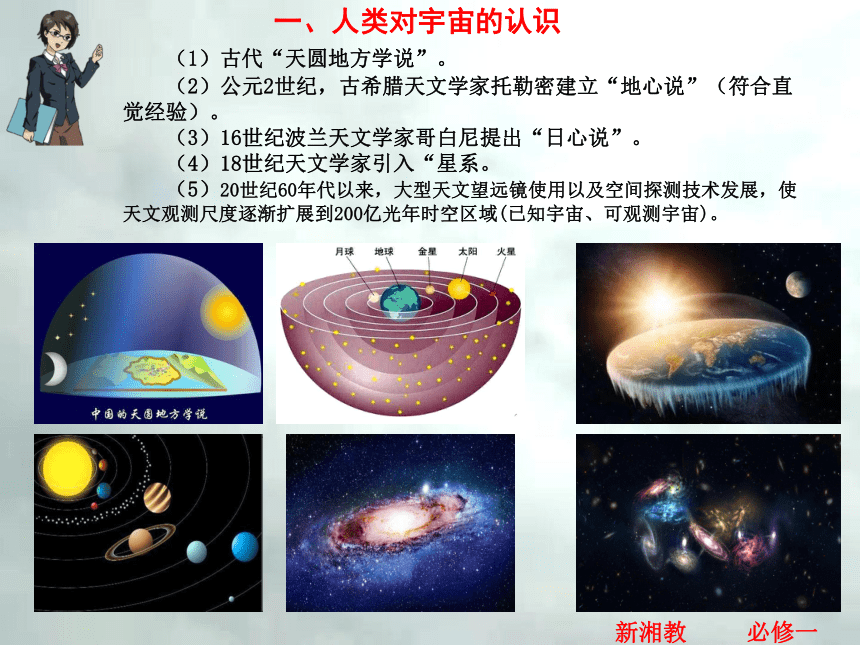

一、人类对宇宙的认识

(1)古代“天圆地方学说”。

(2)公元2世纪,古希腊天文学家托勒密建立“地心说”(符合直觉经验)。

(3)16世纪波兰天文学家哥白尼提出“日心说”。

(4)18世纪天文学家引入“星系。

(5)20世纪60年代以来,大型天文望远镜使用以及空间探测技术发展,使天文观测尺度逐渐扩展到200亿光年时空区域(已知宇宙、可观测宇宙)。

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(9页)

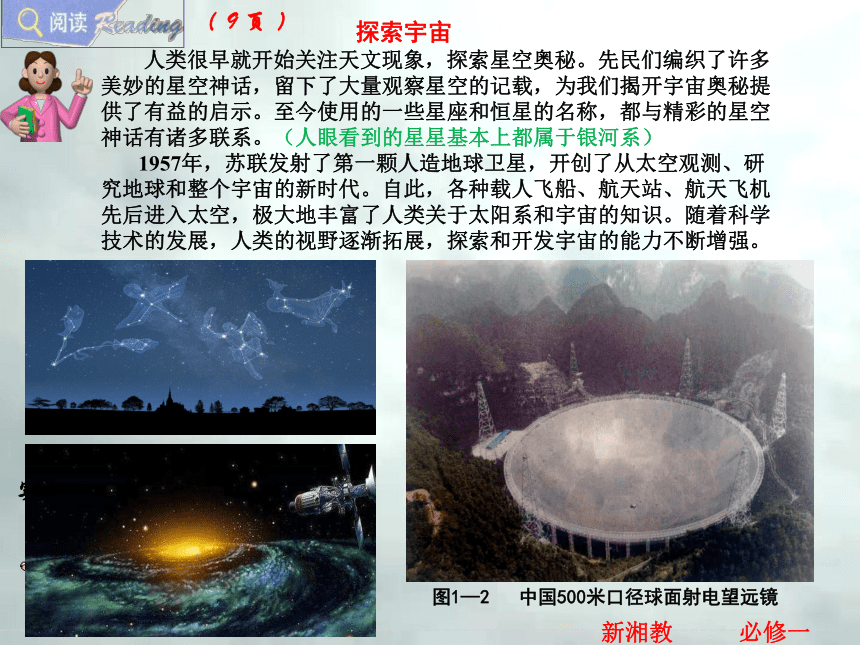

图1—2 中国500米口径球面射电望远镜

探索宇宙

人类很早就开始关注天文现象,探索星空奥秘。先民们编织了许多美妙的星空神话,留下了大量观察星空的记载,为我们揭开宇宙奥秘提供了有益的启示。至今使用的一些星座和恒星的名称,都与精彩的星空神话有诸多联系。(人眼看到的星星基本上都属于银河系)

1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星,开创了从太空观测、研究地球和整个宇宙的新时代。自此,各种载人飞船、航天站、航天飞机先后进入太空,极大地丰富了人类关于太阳系和宇宙的知识。随着科学技术的发展,人类的视野逐渐拓展,探索和开发宇宙的能力不断增强。

光年是天文学中的距离单位,即光在真空中一年所传播的距离。在真空中,光速约为3×105千米/秒,所以1光年约等于9.4605×1012千米。

1.可观测宇宙的半径约为多少光年?折合多少千米?

约137亿光年!

9.4605×1012× 137×108=1.32×1023 千米

2.日地平均距离约1.5亿千米。算一算,太阳光到达地球约需多少时间?可观测宇宙的半径约为日地平均距离的多少倍?

1.5×108km / (3×105 )/60 ≈ 8min

(10页)

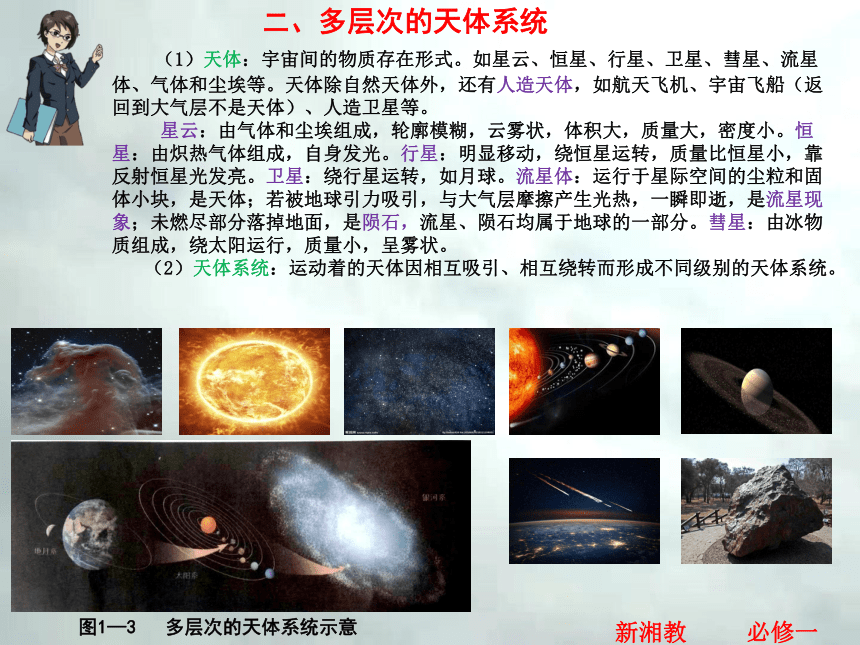

二、多层次的天体系统

(1)天体:宇宙间的物质存在形式。如星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体、气体和尘埃等。天体除自然天体外,还有人造天体,如航天飞机、宇宙飞船(返回到大气层不是天体)、人造卫星等。

星云:由气体和尘埃组成,轮廓模糊,云雾状,体积大,质量大,密度小。恒星:由炽热气体组成,自身发光。行星:明显移动,绕恒星运转,质量比恒星小,靠反射恒星光发亮。卫星:绕行星运转,如月球。流星体:运行于星际空间的尘粒和固体小块,是天体;若被地球引力吸引,与大气层摩擦产生光热,一瞬即逝,是流星现象;未燃尽部分落掉地面,是陨石,流星、陨石均属于地球的一部分。彗星:由冰物质组成,绕太阳运行,质量小,呈雾状。

(2)天体系统:运动着的天体因相互吸引、相互绕转而形成不同级别的天体系统。

图1—3 多层次的天体系统示意

讲练结合

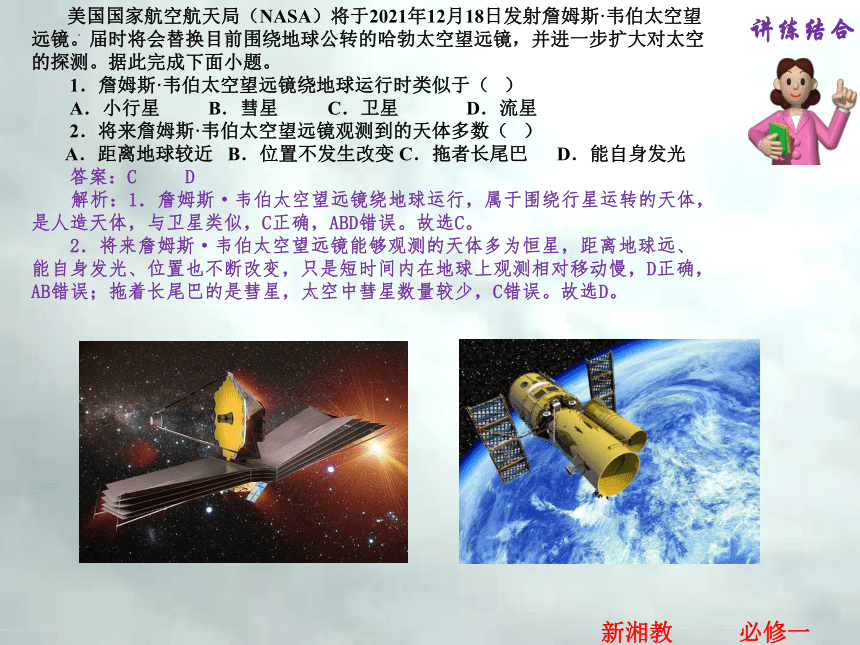

美国国家航空航天局(NASA)将于2021年12月18日发射詹姆斯·韦伯太空望远镜。届时将会替换目前围绕地球公转的哈勃太空望远镜,并进一步扩大对太空的探测。据此完成下面小题。

1.詹姆斯·韦伯太空望远镜绕地球运行时类似于( )

A.小行星 B.彗星 C.卫星 D.流星

2.将来詹姆斯·韦伯太空望远镜观测到的天体多数( )

A.距离地球较近 B.位置不发生改变 C.拖者长尾巴 D.能自身发光

答案:C D

解析:1.詹姆斯·韦伯太空望远镜绕地球运行,属于围绕行星运转的天体,是人造天体,与卫星类似,C正确,ABD错误。故选C。

2.将来詹姆斯·韦伯太空望远镜能够观测的天体多为恒星,距离地球远、能自身发光、位置也不断改变,只是短时间内在地球上观测相对移动慢,D正确,AB错误;拖着长尾巴的是彗星,太空中彗星数量较少,C错误。故选D。

讲练结合

2020年9月中旬,国际流星观测站观测到一颗流星冲入德国、荷兰上空的大气层,在距离地面90km处又折回宇宙空间,留下了800km长的光迹。经追踪,这颗流星是来自木星附近的一颗彗星碎片。天文爱好者戏称这是一颗在地球大气层中“打了个水漂”的流星。下图示意该流星接近地球前后的运动轨迹。

1.该流星能够掠过地球,穿地球大气层而出,说明其( )

A.绕木星公转 B.运行速度快 C.体积质量大 D.物质密度小

2.该流星出地球大气层后最可能落到或消失在( )

A.木星 B.火星 C.金星 D.土星

答案:B C

解析:1.该流星体来自木星附近的一颗彗星,彗星围绕太阳运转,有自己的运行轨道,而不是围绕木星公转;流星体能够逃离地球的引力,说明流星体的运行速度快,地球的引力不能够束缚住该流星体;体积质量大,更容易被地球引力俘获而落在地球上,类比打水漂,石头太重,易沉底;物质密度大小和流星能否穿地球大气层而过关系不大。

2.该流星来自木星附近的彗星碎片,是围绕太阳公转,穿过地球大气层后,公转速度会继续增大,继续向靠近太阳的方向运转,进入地球公转轨道的内侧,在木星、火星、金星、土星四个行星中,木星、火星、土星位于地球公转轨道的外侧,金星位于地球运行轨道的内侧,因此,该流星体最有可能落到金星中。

考点拓展

天体判断依据

①属于宇宙中的物质(位于地球大气层之外)。 ②非附属于某天体的一部分。 ③有独立的运转轨道。

天体系统判断依据

天体系统要相互吸引,要相互绕转;只吸引不绕转不能构成天体系统。例如,月球绕地球运转,形成地月系,而北斗七星各恒星之间没有相互绕转关系,就不能形成天体系统。

太阳系中的小行星带

位于火星轨道和木星轨道之间。

彗 星

彗星质量小,拖着长尾,远离太阳时是一个冰块和夹杂许多固体尘埃的“脏雪球”。当接近太阳时,在冰核周围形成朦胧的彗发和一条稀薄物质流构成的彗尾。

二、多层次的天体系统

(一)银河系与河外星系

银河系外许许多多看似星云的天体,是与银河系同级别恒星系统,称为河外星系。迄今为止,人类观测到的河外星系有数百亿个。大多数由几十亿到上万亿颗恒星组成,直径从几千光年到几十万光年不等。

银河系与河外星系形成最高一级天体系统(银河系和能观测到的河外星系),即可见宇宙。

恒星之间距离十分遥远。例如:距离太阳最近的恒星(比邻星)约为4.2光年。比邻星是除太阳外,距离地球最近的恒星。我们现在看到的比邻星,是它四年多前的形象。当我们向太空极目远眺时,从时间上说,我们看到的是过去。

图1—4 银河系示意

图1—5 在北半球用肉眼可见的河外星系——仙女星系

仙女星系距离地球260万光年,我们看到的实际是260万年前该星系的状况。

地理小知识

同向性、共面性、近圆性

太 阳 系

大小行星各行其道,互不干扰,地球拥有安全的宇宙环境.

二、多层次的天体系统

(二)太阳系与地月系

太阳系组成:太阳、行星 、矮行星、卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等太阳系小天体。太阳质量约占整个太阳系的99.86%。

运动特征:从地球北极上空看,八大行星逆时针方向围绕太阳旋转,公转轨道近似正圆的椭圆,行星之间各行其道,互不干扰,地球拥有安全的宇宙环境。日地距离适中,地球温度适宜,拥有大量的液态水。

图1—6 太阳系示意

同向性、共面性、近圆性

讲练结合

行星凌日是指地内行星运行至太阳和地球之间时,地球上的观测者看到地内行星经过日面的一种天文现象。2019年11月11日全球各地的天文爱好者见证了13年一遇的“水星凌日”天文奇观。“水星凌日”时,水星与地球的位置关系是( )

答案:D

解析:行星凌日必须是地内行星运行至太阳和地球之间、大致呈一条直线分布时才会产生。水星是离太阳最近的行星,由此判断,图中a为水星。读图可知,在四个选项图中,只有D图中太阳、水星(a)、地球大致位于一条直线上,只有D图所示位置时才会产生“水星凌日”现象。

A B C D

讲练结合

冲日是天体与太阳分布在地球的两侧的天文现象。所谓行星冲日,是指地外行星运行到与太阳、地球形成一条直线的状态。据此完成下面小题。

1.在太阳系的八大行星中能够产生行星冲日现象的行星有( )

A.两颗 B.四颗 C.五颗 D.七颗

2.一般来讲,冲日时,行星最亮,也最适宜观测,其原因是( )

A.此时行星与地球处于太阳的同一侧 B.此时行星接收到太阳光照最多

C.此时行星自身发出的光最强 D.此时观测点正处在极夜时期

答案:1.C 2.A

解析:1.产生行星冲日现象是指地外行星运行到与太阳、地球形成一条直线的状态。地外行星包含火星、木星、土星、天王星、海王星,因此共有五颗行星能够产生行星冲日现象,C正确,排除A、B、D选项。故选C。

2.冲日时行星与地球处在太阳的同一侧,两者之间距离较近,所以行星最亮,最适宜观测,A正确。行星自身不发光,且接收太阳光照的多少与冲日现象关系不大,B、C错误;冲日现象的发生与地球上出现极夜现象无相关性,D错误。故选A

实践应用

(9页)

环绕太阳运行的天体

行星:环绕太阳运行、质量足够大、呈球形或近似球形,能通过引力清空轨道附近碎物的天体。

矮行星:绕太阳轨道运行,质量足够大,呈球形或近球形,不是一颗卫星,不能清空轨道附近的区域。冥王星为其代表。

太阳系小天体:其他环绕太阳运行但不符合行星和矮行星条件的天体,主要包括小行星(小行星质量小得多,运行轨道基本位于火星轨道和木星之间,有时会运行到地球和火星之间,甚至“闯入”大气层,形成流星或陨星)、彗星、流星体和行星际物质。不同彗星绕日周期长短悬殊,著名的狮子座流星雨,就是“塔普尔—塔特尔” 彗星尾部留下的碎屑残留物质与地球大气摩擦形成的。

狮子座流星雨称为流星雨之王,母彗星是周期大约33年的坦普尔·塔特尔彗星。狮子座流星雨出现于每年11月14日至21日,17日左右达到极大,辐射点方位在狮子座天区内。

正常年份,天顶流量约为每小时10至15颗,但每33—34年会出现一次高峰,天顶流量可超过每小时数千颗。

二、多层次的天体系统

(二)太阳系与地月系

地月系:地球同它的天然卫星月球构成,地球是中心天体,地球、月球围绕着共同的质量中心相互绕转。由于月球自传、公转的方向和周期完全一样,总是以同一面对着地球。

海水在月球和太阳引力作用下发生周期性的涨落现象,称为潮汐。

图1—8 月球探测器

在月球上空拍摄的地球照片

讲练结合

灶神星是天空中最亮的小行星,又称为第4号小行星。下图为太阳系中距太阳最近的五大行星示意图。

1.灶神星位于图中( )

A.①②行星轨道之间 B.②③行星轨道之间

C.③④行星轨道之间 D.④⑤行星轨道之间

2.包含图中天体且级别最低的天体系统是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.总星系

答案:D B

解析:1.灶神星是天空中最亮的小行星,位于小行星带,位于火星和木星之间,所以,位于图中的④火星和⑤木星两星轨道之间,D正确,ABC错误,所以选D。

2.根据图示信息可知,图中有恒星、行星、卫星,包含图中天体且级别最低的天体系统是太阳系,B正确,ACD错误。所以选B。

观察月相

月亮的各种形状,称为月相。

(14页)

地理小知识

月相规律:①从地球上观测,太阳、月亮均东升西落,但初一、初七八、十五六、廿二三,太阳比月亮快0°、90°、180°、270°。(可大概推测某一时刻月亮的位置)

②太阳所在的方向,为月亮的亮面。

发射

制动开始

进入月球轨道

讲练结合

下图为2021年10月3日5:35在浙江省某山顶拍摄到的日出前景观图。该日农历最可能为( )

A.初三 B.十一 C.十九 D.廿七

答案:D

解析:读题意可知,拍摄景观图的时间是10月3日5:35,所以可判断此时为日出前,景观图拍摄的是东方天空,读图可知此时东方天空出现的月相为残月,可以判断该日农历应是月末,D符合题意。排除ABC,故选D。

讲练结合

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,人事古难全。”月相的变化承载了古人丰富的情感。完成下列小题。

1.今天(12月10日)的月相是( )(今年的中秋节是9月24日)

A.新月 B.上弦月 C.满月 D.下弦月

2.上个月19日上演了一场月食,食甚接近0.97,我国东部地区看到了带食月升这种壮观的天文奇观,请问下列诗句中哪句和这种月相一致( )

A.可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。 B.杨柳岸,晓风残月。

C.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 D.峨嵋山月半轮秋,影入平羌江水流。

答案:1.B 2.C

解析:1.今年中秋节是9月24日,阳历10月31天,11月30天,农历一个月为30天或29天,可以推断12月11日为十一月初八。另外也可结合第二题11月19日发生了月偏食进行推断:由于月食发生在农历十五,距12月11日不足一个月,仅有3周多,应为上弦月。

2.月食应发生在农历十五,月相为满月。题中诗句A对应上半月的峨眉月;B对应下半月的峨眉月;C是王建的《十五夜望月》,写的是中秋节,和月食发生的月相满月对应;山月半轮应是上弦月或下弦月。

点睛:日食只能发生在农历初一前后,月食只可能发生在农历十五前后。

三、特殊行星——地球

地球上有目前所知道的唯一的高级智慧生命—人类。

成 因

外部条件:①太阳处于壮年期,地球获得稳定的光照。②太阳系大小行星各行其道,互不干扰,地球拥有安全的宇宙环境。③日地距离适中,地球温度适宜。

自身条件:①公转、自转周期适中,地球温度适宜(气温日较差、年较差不大)。②地球内部放射性元素衰变、原始地球重力收缩,结晶水从内部逸出,形成降水(液态水)和原始海洋。③体积、质量适中,最终形成适合生物呼吸的大量大气。

讲练结合

“月面微型生态圈”是一个由特殊铝合金材料制成的圆柱形“罐子”,“罐子”里面放置了马铃薯种子、拟南芥种子、昆虫卵、土壤、水、空气、照相机和信息传输系统设备,下图是“月面微型生态圈”工作原理图。月球上适宜生物存在,主要是改变了哪一条件( )

A.地月距离 B.日月距离 C.光照条件 D.大气条件

答案: D

解析:月球由于体积和质量远小于地球,因此,在月球表面重力小,缺少厚厚的大气层;月球表面不适宜生物生存是缺少生物所必需的大气、水和适宜的温度,四个选项中只有大气条件和生命存在密切相关,因此改变了月球上大气条件,就适宜生物生存,D正确。地月距离、日月距离、光照条件不易被改变,ABC错误。故选D。

讲练结合

电影《流浪地球》讲述了地球被迫逃离太阳系寻找新家园的故事。“流浪地球”计划分为三步:第一步,终止地球自转;第二步,将地球推入木星轨道并绕木星公转;第三步,地球泊入新家园——比邻星系统。比邻星是距离太阳最近的恒星,其宜居带内的比邻星b环境与地球相似,科学家推测可能有生命的存在。下图为地球流浪过程示意图。

(1)“流浪地球”计划第一步的成功实施,地球上存在生命的条件中将发生巨大变化的是?

(2)地球在图中B、C两个位置对应的天体类型依次是什么。

(3)若比邻星b有生命存在,自身需要具备哪些条件。

(1)温度或者昼夜温差 (2)卫星行星

(3)比邻星b和比邻星距离适中,接受到的光热适量,形成适宜的温度;比邻星b质量适中,形成适宜的大气层;比邻星b上有稳定的液态水;比邻星b自转周期和公转周期适中,温度变化不太大,适宜于生命的新陈代谢。

分析:(1)地球自转停止之后,会导致一面永远朝向太阳,一面永远背向太阳,温差(昼夜温差)加大。

(2)地球处于B位置时,围绕木星做运动,应为卫星;地球处于C位置时,围绕比邻星做运动,是行星。

(3)若比邻星b有生命存在,则其与地球存在生命的条件相同。

读表,结合所学知识,完成相关任务。

(1)地球上拥有可供生物生存所需的液态水、适宜的温度和比较厚的大气。这些条件被科学家称为“金锁链条件”。试从地球与太阳的距离及其体积、质量的大小等方面,分析地球具备这些有利条件的原因。

①日地距离适中,地球温度适宜;公转、自转周期适中,地球温度适宜(气温日较差、年较差不大)。②地球内部放射性元素衰变、原始地球重力收缩,水汽从内部逸出,形成降水(液态水)和原始海洋。③体积、质量适中,最终形成适合生物呼吸的大量大气。

(15、16页)

读表,结合所学知识,完成相关任务。

(2)除地球外,太阳系中可能存在生命的行星是哪个?简要阐述判断理由。

火星。学生可以从火星的质量、体积、平均密度、自传周期及与太阳的距离等方面和地球进行比较,以证明自己的推测。

(3)太阳周围的恒星际空间比较有利于太阳的稳定,而太阳的稳定又有利于地球上生命的产生和演化。假如太阳的光照条件变得极不稳定,地球上将会出现怎样的情形?试对你的答案做出解释。

假如太阳光照变得极不稳定,会导致地球整体自然环境也变得极不稳定。若发生在生物形成初期,会导致生物进化中断;若发生在现在或将来,会导致生物大量灭绝,甚至危及人类生存。

(15、16页)

讲练结合

我国“天问一号”火星探测器轨道使用霍曼转移轨道。探测器通过两次变轨,推进到环绕火星轨道,最终实现火星探测器的成功着陆。图示意“天问一号”火星探测器转移轨道。

1.图中的霍曼转移轨道位于( )

A.地月系 B.太阳系 C.其他恒星系 D.河外星系

2.推测火星探测器在火星上进行探测时需要克服的不利环境条件有( )

A.昼夜温差巨大 B.强降水天气多 C.多雾能见度差 D.大气压强过大.

3.与火星相比,地球上生命存在的最有利条件是地球( )

①体积质量适中 ②与太阳距离适宜 ③具有稳定的太阳光照 ④比较安全的宇宙环境

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

答案 :B A A

解析:1.霍曼转移轨道位于地球和火星之间,属于太阳系。

2.火星体积质量远小于地球,大气稀薄,白天温度较高,气压低,夜晚大气保温作用差,气温极低,昼夜气温差巨大,不利于火星探测器进行探测任务;火星表面基本没有液态水,不能形成雾和降水。火星与地球相比,质量和体积小,大气压强较小。

3.火星的质量、体积小,大气密度只有地球的1%,对太阳辐射的削弱作用与对火星表面的保温作用弱,火星表面的温度更低,昼夜温差更大。地球与太阳的距离更短,日地距离更适中使地球表面的平均气温适度。

讲练结合

火星大气以二氧化碳为主,大气非常稀薄。陨石是地球以外或其他行星表面未燃尽的石质、铁质或石铁混合物质,大多数陨石来自小行星带,小部分来自月球和火星。

1.相比于地球,火星遭到陨石袭击更加频繁。原因是火星( )

①公转速度慢 ②更靠近小行星带 ③大气密度小 ④宇宙环境不安全

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.人类首先选择火星作为探索生命元素的行星,是因为火星的一些现象与地球相似,即( )

①火星和地球都被厚厚的大气层所包围 ②火星和地球的气温都较适中且变化小

③火星和地球的大气中氧气的含量适中 ④火星、地球和太阳的距离都比较适中

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

答案:B D

解析:1.公转速度快慢与火星遭到陨石袭击频率没有明显的关系;材料信息表明,地球上的大多数陨石来自小行星带,而火星轨道临近小行星带,因此闯入火星的流星体更多,使得火星遭到陨石袭击比地球更加频繁;材料信息表明,陨石是流星体闯入地球及其他行星大气层后未燃尽的颗粒物质,大气密度越大,流星体被燃尽的可能性越大,到达行星表面的陨石越少,火星大气非常稀薄,因此产生陨石的可能性比地球大。

2.火星大气非常稀薄(主要是因为火星的体积质量较小);火星和地球公转轨道临近,与太阳的距离都比较适中,加上火星的自转周期与地球相似,因此火星和地球的气温都较适中且变化小,有利于生命存在;火星大气以二氧化碳为主,氧气含量极少。

新湘教 必修一

第一章 宇宙中的地球

第一节 地球的宇宙环境

必备干货

课标解读

1.能描述地球所处宇宙环境,会辨识天体类型和级别,记住八大行星排序及小行星的位置。

2.通过观察月相,了解天体运行规律。

3.通过分析地球存在生命的原因,了解自然环境对人类的意义,树立人地协调观。

①银河系与河外星系

②太阳系与地月系

目 录

CONTENT

01

人类对宇宙的认识

02

多层次的天体系统

03

特殊行星一地球

夏秋季节,无月的晴夜,我们仰望苍穹,在天空中可以看到一条气势磅礴的乳白色光带,犹如梦幻般的薄纱,天文学称之为银河。神秘的银河引发人们无穷无尽的遐想。直到望远镜问世,云雾状的银河才被分解为点点繁星;由于它们太密集,距离又遥远,所以肉眼望去就化为白茫茫的云雾状光带。恒星天文学创始人、英国天文学家威廉 赫歇尔(1738—1822)对恒星的分布进行了系统的研究,他认为,密集分布在银河中的无数恒星,连同散布在天空各方的点点繁星,包括太阳系在内,都属于一个庞大的恒星系统,并称它为银河系。

图1—1 银河(此影像为多次曝光而成,拍摄于智利)

1.议一议,我们所看到的银河是银河系的全貌吗?

不论我们位于地球上的哪个地点。都只能观察到银河系的一部分。具体的讲,由于银河系的半径为5万多光年,太阳系距离银河系约为2.6万光年,我们人类肉眼在天空各处看见的个别恒星全都是银河系的一部分,来自银河系这条带状弧上的光,都是源自银河系平面上肉眼不能解析的恒星和其他天体累积的光亮。

2.我国古代把银河叫做天河、银汉等,民间,还流传着牛郎、织女每年七夕在鹊桥相会的神话故事。白居易有诗云:“烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。几许欢情与离恨,年年并在此宵中。”(《七夕》)夏秋之交的黄昏,银河最为明显。观察银河,找到牛郎星和织女星,领会诗人描绘的意境。

在夜空中牛郎星和织女星位于银河两边,中国古代神话故事将无生命的星空赋予了凄美的爱情故事,抒发了钟情男女的哀怨与离恨。

讲练结合

1.图中水呈现正球状是因为太空( )

A.高真空 B.微重力 C.强辐射 D.多陨石

2.图中返回舱表面有类似“烧焦”的痕迹,其形成原因类似于( )

A.彗星 B.流星 C.极光 D.卫星

3.中国探索火星的天问一号在文昌航天发射场发射升空,神州系列飞船主要于酒泉发射,文昌和酒泉相比,建立卫星发射中心的优势是( )

A.纬度较低 B.天气晴朗 C.风力较小 D.海拔较高

答案:B B A

解析:1.太空中由于微重力使水滴呈现正球状,而地球重力会使其成为水滴状。

2.返回舱到达地面的过程中和大气摩擦生热燃烧,类似于穿过大气层的流星体;返回舱到达地面后成为地球的一部分,不再是一个单独的天体;极光是来自太阳的带电粒子流到达极地形成的现象。

3.海南文昌纬度低,地球自转线速度大,可以助推发射,节省燃料,酒泉晴朗天气更多;海南四面环海,海风较大,海拔并不高,D错误。

点睛:我国四大卫星发射基地分别是:甘肃酒泉、山西太原、四川西昌、海南文昌。

知识拓展

牵牛星一般指牛郎星。

一、人类对宇宙的认识

(1)古代“天圆地方学说”。

(2)公元2世纪,古希腊天文学家托勒密建立“地心说”(符合直觉经验)。

(3)16世纪波兰天文学家哥白尼提出“日心说”。

(4)18世纪天文学家引入“星系。

(5)20世纪60年代以来,大型天文望远镜使用以及空间探测技术发展,使天文观测尺度逐渐扩展到200亿光年时空区域(已知宇宙、可观测宇宙)。

注:二分日和二至日皆就北半球而言

实践应用

(9页)

图1—2 中国500米口径球面射电望远镜

探索宇宙

人类很早就开始关注天文现象,探索星空奥秘。先民们编织了许多美妙的星空神话,留下了大量观察星空的记载,为我们揭开宇宙奥秘提供了有益的启示。至今使用的一些星座和恒星的名称,都与精彩的星空神话有诸多联系。(人眼看到的星星基本上都属于银河系)

1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星,开创了从太空观测、研究地球和整个宇宙的新时代。自此,各种载人飞船、航天站、航天飞机先后进入太空,极大地丰富了人类关于太阳系和宇宙的知识。随着科学技术的发展,人类的视野逐渐拓展,探索和开发宇宙的能力不断增强。

光年是天文学中的距离单位,即光在真空中一年所传播的距离。在真空中,光速约为3×105千米/秒,所以1光年约等于9.4605×1012千米。

1.可观测宇宙的半径约为多少光年?折合多少千米?

约137亿光年!

9.4605×1012× 137×108=1.32×1023 千米

2.日地平均距离约1.5亿千米。算一算,太阳光到达地球约需多少时间?可观测宇宙的半径约为日地平均距离的多少倍?

1.5×108km / (3×105 )/60 ≈ 8min

(10页)

二、多层次的天体系统

(1)天体:宇宙间的物质存在形式。如星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体、气体和尘埃等。天体除自然天体外,还有人造天体,如航天飞机、宇宙飞船(返回到大气层不是天体)、人造卫星等。

星云:由气体和尘埃组成,轮廓模糊,云雾状,体积大,质量大,密度小。恒星:由炽热气体组成,自身发光。行星:明显移动,绕恒星运转,质量比恒星小,靠反射恒星光发亮。卫星:绕行星运转,如月球。流星体:运行于星际空间的尘粒和固体小块,是天体;若被地球引力吸引,与大气层摩擦产生光热,一瞬即逝,是流星现象;未燃尽部分落掉地面,是陨石,流星、陨石均属于地球的一部分。彗星:由冰物质组成,绕太阳运行,质量小,呈雾状。

(2)天体系统:运动着的天体因相互吸引、相互绕转而形成不同级别的天体系统。

图1—3 多层次的天体系统示意

讲练结合

美国国家航空航天局(NASA)将于2021年12月18日发射詹姆斯·韦伯太空望远镜。届时将会替换目前围绕地球公转的哈勃太空望远镜,并进一步扩大对太空的探测。据此完成下面小题。

1.詹姆斯·韦伯太空望远镜绕地球运行时类似于( )

A.小行星 B.彗星 C.卫星 D.流星

2.将来詹姆斯·韦伯太空望远镜观测到的天体多数( )

A.距离地球较近 B.位置不发生改变 C.拖者长尾巴 D.能自身发光

答案:C D

解析:1.詹姆斯·韦伯太空望远镜绕地球运行,属于围绕行星运转的天体,是人造天体,与卫星类似,C正确,ABD错误。故选C。

2.将来詹姆斯·韦伯太空望远镜能够观测的天体多为恒星,距离地球远、能自身发光、位置也不断改变,只是短时间内在地球上观测相对移动慢,D正确,AB错误;拖着长尾巴的是彗星,太空中彗星数量较少,C错误。故选D。

讲练结合

2020年9月中旬,国际流星观测站观测到一颗流星冲入德国、荷兰上空的大气层,在距离地面90km处又折回宇宙空间,留下了800km长的光迹。经追踪,这颗流星是来自木星附近的一颗彗星碎片。天文爱好者戏称这是一颗在地球大气层中“打了个水漂”的流星。下图示意该流星接近地球前后的运动轨迹。

1.该流星能够掠过地球,穿地球大气层而出,说明其( )

A.绕木星公转 B.运行速度快 C.体积质量大 D.物质密度小

2.该流星出地球大气层后最可能落到或消失在( )

A.木星 B.火星 C.金星 D.土星

答案:B C

解析:1.该流星体来自木星附近的一颗彗星,彗星围绕太阳运转,有自己的运行轨道,而不是围绕木星公转;流星体能够逃离地球的引力,说明流星体的运行速度快,地球的引力不能够束缚住该流星体;体积质量大,更容易被地球引力俘获而落在地球上,类比打水漂,石头太重,易沉底;物质密度大小和流星能否穿地球大气层而过关系不大。

2.该流星来自木星附近的彗星碎片,是围绕太阳公转,穿过地球大气层后,公转速度会继续增大,继续向靠近太阳的方向运转,进入地球公转轨道的内侧,在木星、火星、金星、土星四个行星中,木星、火星、土星位于地球公转轨道的外侧,金星位于地球运行轨道的内侧,因此,该流星体最有可能落到金星中。

考点拓展

天体判断依据

①属于宇宙中的物质(位于地球大气层之外)。 ②非附属于某天体的一部分。 ③有独立的运转轨道。

天体系统判断依据

天体系统要相互吸引,要相互绕转;只吸引不绕转不能构成天体系统。例如,月球绕地球运转,形成地月系,而北斗七星各恒星之间没有相互绕转关系,就不能形成天体系统。

太阳系中的小行星带

位于火星轨道和木星轨道之间。

彗 星

彗星质量小,拖着长尾,远离太阳时是一个冰块和夹杂许多固体尘埃的“脏雪球”。当接近太阳时,在冰核周围形成朦胧的彗发和一条稀薄物质流构成的彗尾。

二、多层次的天体系统

(一)银河系与河外星系

银河系外许许多多看似星云的天体,是与银河系同级别恒星系统,称为河外星系。迄今为止,人类观测到的河外星系有数百亿个。大多数由几十亿到上万亿颗恒星组成,直径从几千光年到几十万光年不等。

银河系与河外星系形成最高一级天体系统(银河系和能观测到的河外星系),即可见宇宙。

恒星之间距离十分遥远。例如:距离太阳最近的恒星(比邻星)约为4.2光年。比邻星是除太阳外,距离地球最近的恒星。我们现在看到的比邻星,是它四年多前的形象。当我们向太空极目远眺时,从时间上说,我们看到的是过去。

图1—4 银河系示意

图1—5 在北半球用肉眼可见的河外星系——仙女星系

仙女星系距离地球260万光年,我们看到的实际是260万年前该星系的状况。

地理小知识

同向性、共面性、近圆性

太 阳 系

大小行星各行其道,互不干扰,地球拥有安全的宇宙环境.

二、多层次的天体系统

(二)太阳系与地月系

太阳系组成:太阳、行星 、矮行星、卫星,以及小行星、彗星、流星体和行星际物质等太阳系小天体。太阳质量约占整个太阳系的99.86%。

运动特征:从地球北极上空看,八大行星逆时针方向围绕太阳旋转,公转轨道近似正圆的椭圆,行星之间各行其道,互不干扰,地球拥有安全的宇宙环境。日地距离适中,地球温度适宜,拥有大量的液态水。

图1—6 太阳系示意

同向性、共面性、近圆性

讲练结合

行星凌日是指地内行星运行至太阳和地球之间时,地球上的观测者看到地内行星经过日面的一种天文现象。2019年11月11日全球各地的天文爱好者见证了13年一遇的“水星凌日”天文奇观。“水星凌日”时,水星与地球的位置关系是( )

答案:D

解析:行星凌日必须是地内行星运行至太阳和地球之间、大致呈一条直线分布时才会产生。水星是离太阳最近的行星,由此判断,图中a为水星。读图可知,在四个选项图中,只有D图中太阳、水星(a)、地球大致位于一条直线上,只有D图所示位置时才会产生“水星凌日”现象。

A B C D

讲练结合

冲日是天体与太阳分布在地球的两侧的天文现象。所谓行星冲日,是指地外行星运行到与太阳、地球形成一条直线的状态。据此完成下面小题。

1.在太阳系的八大行星中能够产生行星冲日现象的行星有( )

A.两颗 B.四颗 C.五颗 D.七颗

2.一般来讲,冲日时,行星最亮,也最适宜观测,其原因是( )

A.此时行星与地球处于太阳的同一侧 B.此时行星接收到太阳光照最多

C.此时行星自身发出的光最强 D.此时观测点正处在极夜时期

答案:1.C 2.A

解析:1.产生行星冲日现象是指地外行星运行到与太阳、地球形成一条直线的状态。地外行星包含火星、木星、土星、天王星、海王星,因此共有五颗行星能够产生行星冲日现象,C正确,排除A、B、D选项。故选C。

2.冲日时行星与地球处在太阳的同一侧,两者之间距离较近,所以行星最亮,最适宜观测,A正确。行星自身不发光,且接收太阳光照的多少与冲日现象关系不大,B、C错误;冲日现象的发生与地球上出现极夜现象无相关性,D错误。故选A

实践应用

(9页)

环绕太阳运行的天体

行星:环绕太阳运行、质量足够大、呈球形或近似球形,能通过引力清空轨道附近碎物的天体。

矮行星:绕太阳轨道运行,质量足够大,呈球形或近球形,不是一颗卫星,不能清空轨道附近的区域。冥王星为其代表。

太阳系小天体:其他环绕太阳运行但不符合行星和矮行星条件的天体,主要包括小行星(小行星质量小得多,运行轨道基本位于火星轨道和木星之间,有时会运行到地球和火星之间,甚至“闯入”大气层,形成流星或陨星)、彗星、流星体和行星际物质。不同彗星绕日周期长短悬殊,著名的狮子座流星雨,就是“塔普尔—塔特尔” 彗星尾部留下的碎屑残留物质与地球大气摩擦形成的。

狮子座流星雨称为流星雨之王,母彗星是周期大约33年的坦普尔·塔特尔彗星。狮子座流星雨出现于每年11月14日至21日,17日左右达到极大,辐射点方位在狮子座天区内。

正常年份,天顶流量约为每小时10至15颗,但每33—34年会出现一次高峰,天顶流量可超过每小时数千颗。

二、多层次的天体系统

(二)太阳系与地月系

地月系:地球同它的天然卫星月球构成,地球是中心天体,地球、月球围绕着共同的质量中心相互绕转。由于月球自传、公转的方向和周期完全一样,总是以同一面对着地球。

海水在月球和太阳引力作用下发生周期性的涨落现象,称为潮汐。

图1—8 月球探测器

在月球上空拍摄的地球照片

讲练结合

灶神星是天空中最亮的小行星,又称为第4号小行星。下图为太阳系中距太阳最近的五大行星示意图。

1.灶神星位于图中( )

A.①②行星轨道之间 B.②③行星轨道之间

C.③④行星轨道之间 D.④⑤行星轨道之间

2.包含图中天体且级别最低的天体系统是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.总星系

答案:D B

解析:1.灶神星是天空中最亮的小行星,位于小行星带,位于火星和木星之间,所以,位于图中的④火星和⑤木星两星轨道之间,D正确,ABC错误,所以选D。

2.根据图示信息可知,图中有恒星、行星、卫星,包含图中天体且级别最低的天体系统是太阳系,B正确,ACD错误。所以选B。

观察月相

月亮的各种形状,称为月相。

(14页)

地理小知识

月相规律:①从地球上观测,太阳、月亮均东升西落,但初一、初七八、十五六、廿二三,太阳比月亮快0°、90°、180°、270°。(可大概推测某一时刻月亮的位置)

②太阳所在的方向,为月亮的亮面。

发射

制动开始

进入月球轨道

讲练结合

下图为2021年10月3日5:35在浙江省某山顶拍摄到的日出前景观图。该日农历最可能为( )

A.初三 B.十一 C.十九 D.廿七

答案:D

解析:读题意可知,拍摄景观图的时间是10月3日5:35,所以可判断此时为日出前,景观图拍摄的是东方天空,读图可知此时东方天空出现的月相为残月,可以判断该日农历应是月末,D符合题意。排除ABC,故选D。

讲练结合

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,人事古难全。”月相的变化承载了古人丰富的情感。完成下列小题。

1.今天(12月10日)的月相是( )(今年的中秋节是9月24日)

A.新月 B.上弦月 C.满月 D.下弦月

2.上个月19日上演了一场月食,食甚接近0.97,我国东部地区看到了带食月升这种壮观的天文奇观,请问下列诗句中哪句和这种月相一致( )

A.可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。 B.杨柳岸,晓风残月。

C.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 D.峨嵋山月半轮秋,影入平羌江水流。

答案:1.B 2.C

解析:1.今年中秋节是9月24日,阳历10月31天,11月30天,农历一个月为30天或29天,可以推断12月11日为十一月初八。另外也可结合第二题11月19日发生了月偏食进行推断:由于月食发生在农历十五,距12月11日不足一个月,仅有3周多,应为上弦月。

2.月食应发生在农历十五,月相为满月。题中诗句A对应上半月的峨眉月;B对应下半月的峨眉月;C是王建的《十五夜望月》,写的是中秋节,和月食发生的月相满月对应;山月半轮应是上弦月或下弦月。

点睛:日食只能发生在农历初一前后,月食只可能发生在农历十五前后。

三、特殊行星——地球

地球上有目前所知道的唯一的高级智慧生命—人类。

成 因

外部条件:①太阳处于壮年期,地球获得稳定的光照。②太阳系大小行星各行其道,互不干扰,地球拥有安全的宇宙环境。③日地距离适中,地球温度适宜。

自身条件:①公转、自转周期适中,地球温度适宜(气温日较差、年较差不大)。②地球内部放射性元素衰变、原始地球重力收缩,结晶水从内部逸出,形成降水(液态水)和原始海洋。③体积、质量适中,最终形成适合生物呼吸的大量大气。

讲练结合

“月面微型生态圈”是一个由特殊铝合金材料制成的圆柱形“罐子”,“罐子”里面放置了马铃薯种子、拟南芥种子、昆虫卵、土壤、水、空气、照相机和信息传输系统设备,下图是“月面微型生态圈”工作原理图。月球上适宜生物存在,主要是改变了哪一条件( )

A.地月距离 B.日月距离 C.光照条件 D.大气条件

答案: D

解析:月球由于体积和质量远小于地球,因此,在月球表面重力小,缺少厚厚的大气层;月球表面不适宜生物生存是缺少生物所必需的大气、水和适宜的温度,四个选项中只有大气条件和生命存在密切相关,因此改变了月球上大气条件,就适宜生物生存,D正确。地月距离、日月距离、光照条件不易被改变,ABC错误。故选D。

讲练结合

电影《流浪地球》讲述了地球被迫逃离太阳系寻找新家园的故事。“流浪地球”计划分为三步:第一步,终止地球自转;第二步,将地球推入木星轨道并绕木星公转;第三步,地球泊入新家园——比邻星系统。比邻星是距离太阳最近的恒星,其宜居带内的比邻星b环境与地球相似,科学家推测可能有生命的存在。下图为地球流浪过程示意图。

(1)“流浪地球”计划第一步的成功实施,地球上存在生命的条件中将发生巨大变化的是?

(2)地球在图中B、C两个位置对应的天体类型依次是什么。

(3)若比邻星b有生命存在,自身需要具备哪些条件。

(1)温度或者昼夜温差 (2)卫星行星

(3)比邻星b和比邻星距离适中,接受到的光热适量,形成适宜的温度;比邻星b质量适中,形成适宜的大气层;比邻星b上有稳定的液态水;比邻星b自转周期和公转周期适中,温度变化不太大,适宜于生命的新陈代谢。

分析:(1)地球自转停止之后,会导致一面永远朝向太阳,一面永远背向太阳,温差(昼夜温差)加大。

(2)地球处于B位置时,围绕木星做运动,应为卫星;地球处于C位置时,围绕比邻星做运动,是行星。

(3)若比邻星b有生命存在,则其与地球存在生命的条件相同。

读表,结合所学知识,完成相关任务。

(1)地球上拥有可供生物生存所需的液态水、适宜的温度和比较厚的大气。这些条件被科学家称为“金锁链条件”。试从地球与太阳的距离及其体积、质量的大小等方面,分析地球具备这些有利条件的原因。

①日地距离适中,地球温度适宜;公转、自转周期适中,地球温度适宜(气温日较差、年较差不大)。②地球内部放射性元素衰变、原始地球重力收缩,水汽从内部逸出,形成降水(液态水)和原始海洋。③体积、质量适中,最终形成适合生物呼吸的大量大气。

(15、16页)

读表,结合所学知识,完成相关任务。

(2)除地球外,太阳系中可能存在生命的行星是哪个?简要阐述判断理由。

火星。学生可以从火星的质量、体积、平均密度、自传周期及与太阳的距离等方面和地球进行比较,以证明自己的推测。

(3)太阳周围的恒星际空间比较有利于太阳的稳定,而太阳的稳定又有利于地球上生命的产生和演化。假如太阳的光照条件变得极不稳定,地球上将会出现怎样的情形?试对你的答案做出解释。

假如太阳光照变得极不稳定,会导致地球整体自然环境也变得极不稳定。若发生在生物形成初期,会导致生物进化中断;若发生在现在或将来,会导致生物大量灭绝,甚至危及人类生存。

(15、16页)

讲练结合

我国“天问一号”火星探测器轨道使用霍曼转移轨道。探测器通过两次变轨,推进到环绕火星轨道,最终实现火星探测器的成功着陆。图示意“天问一号”火星探测器转移轨道。

1.图中的霍曼转移轨道位于( )

A.地月系 B.太阳系 C.其他恒星系 D.河外星系

2.推测火星探测器在火星上进行探测时需要克服的不利环境条件有( )

A.昼夜温差巨大 B.强降水天气多 C.多雾能见度差 D.大气压强过大.

3.与火星相比,地球上生命存在的最有利条件是地球( )

①体积质量适中 ②与太阳距离适宜 ③具有稳定的太阳光照 ④比较安全的宇宙环境

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

答案 :B A A

解析:1.霍曼转移轨道位于地球和火星之间,属于太阳系。

2.火星体积质量远小于地球,大气稀薄,白天温度较高,气压低,夜晚大气保温作用差,气温极低,昼夜气温差巨大,不利于火星探测器进行探测任务;火星表面基本没有液态水,不能形成雾和降水。火星与地球相比,质量和体积小,大气压强较小。

3.火星的质量、体积小,大气密度只有地球的1%,对太阳辐射的削弱作用与对火星表面的保温作用弱,火星表面的温度更低,昼夜温差更大。地球与太阳的距离更短,日地距离更适中使地球表面的平均气温适度。

讲练结合

火星大气以二氧化碳为主,大气非常稀薄。陨石是地球以外或其他行星表面未燃尽的石质、铁质或石铁混合物质,大多数陨石来自小行星带,小部分来自月球和火星。

1.相比于地球,火星遭到陨石袭击更加频繁。原因是火星( )

①公转速度慢 ②更靠近小行星带 ③大气密度小 ④宇宙环境不安全

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.人类首先选择火星作为探索生命元素的行星,是因为火星的一些现象与地球相似,即( )

①火星和地球都被厚厚的大气层所包围 ②火星和地球的气温都较适中且变化小

③火星和地球的大气中氧气的含量适中 ④火星、地球和太阳的距离都比较适中

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

答案:B D

解析:1.公转速度快慢与火星遭到陨石袭击频率没有明显的关系;材料信息表明,地球上的大多数陨石来自小行星带,而火星轨道临近小行星带,因此闯入火星的流星体更多,使得火星遭到陨石袭击比地球更加频繁;材料信息表明,陨石是流星体闯入地球及其他行星大气层后未燃尽的颗粒物质,大气密度越大,流星体被燃尽的可能性越大,到达行星表面的陨石越少,火星大气非常稀薄,因此产生陨石的可能性比地球大。

2.火星大气非常稀薄(主要是因为火星的体积质量较小);火星和地球公转轨道临近,与太阳的距离都比较适中,加上火星的自转周期与地球相似,因此火星和地球的气温都较适中且变化小,有利于生命存在;火星大气以二氧化碳为主,氧气含量极少。