2.《立在地球边上放号》《峨日朵雪峰之侧》对比阅读课件(共21张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.《立在地球边上放号》《峨日朵雪峰之侧》对比阅读课件(共21张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 10:48:52 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

感悟不同年代的青春力量

《立在地球边上放号》、《峨日朵雪峰之侧》群文阅读

1、解读诗歌意象,分析诗歌中抒情主人公“我”的形象特征

学习目标

2、结合创作背景,思考诗歌抒情主人公形象的深层内涵。

2、感受作者的情感,领悟诗歌中蕴含的青春精神。

壹

作者简介

郭沫若(1892--1978),原名郭开贞,四川乐山人,诗人、学者。1914年留学日本,1923年于日本帝国大学毕业回国。先后编辑《创作周报》《洪水》,提出“革命文学”主张;他是我国新诗的奠基人之一,是浪漫主义的天才诗人,代表诗集有《女神》《星空》等。他的第一部诗集《女神》喊出了时代的真声音,震醒了一代青年,释放了被压抑的社会心绪,满足了时代的精神需求,而且从思想艺术上显示一种崭新面貌,为新诗地位的确定做出重大贡献。

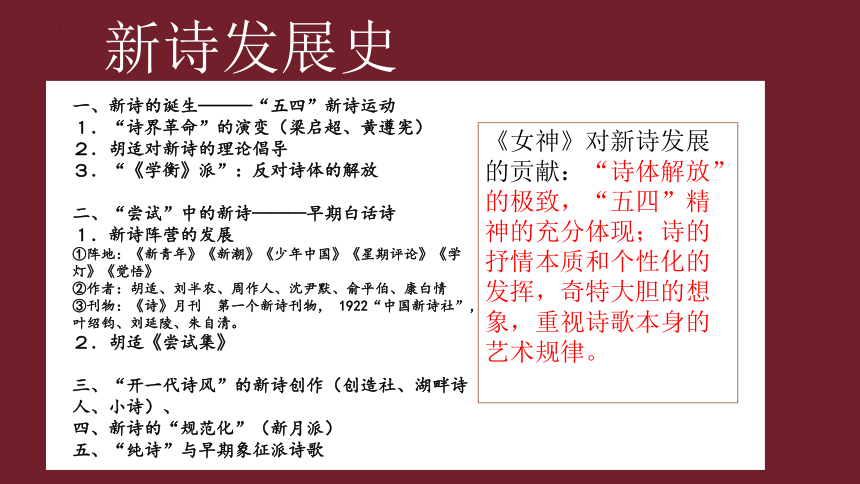

新诗发展史

一、新诗的诞生———“五四”新诗运动

1.“诗界革命”的演变(梁启超、黄遵宪)

2.胡适对新诗的理论倡导

3.“《学衡》派”:反对诗体的解放

二、“尝试”中的新诗———早期白话诗

1.新诗阵营的发展

①阵地:《新青年》《新潮》《少年中国》《星期评论》《学灯》《觉悟》

②作者:胡适、刘半农、周作人、沈尹默、俞平伯、康白情

③刊物:《诗》月刊 第一个新诗刊物, 1922“中国新诗社”,叶绍钧、刘延陵、朱自清。

2.胡适《尝试集》

三、“开一代诗风”的新诗创作(创造社、湖畔诗人、小诗)、

四、新诗的“规范化”(新月派)

五、“纯诗”与早期象征派诗歌

《女神》对新诗发展的贡献:“诗体解放”的极致,“五四”精神的充分体现;诗的抒情本质和个性化的发挥,奇特大胆的想象,重视诗歌本身的艺术规律。

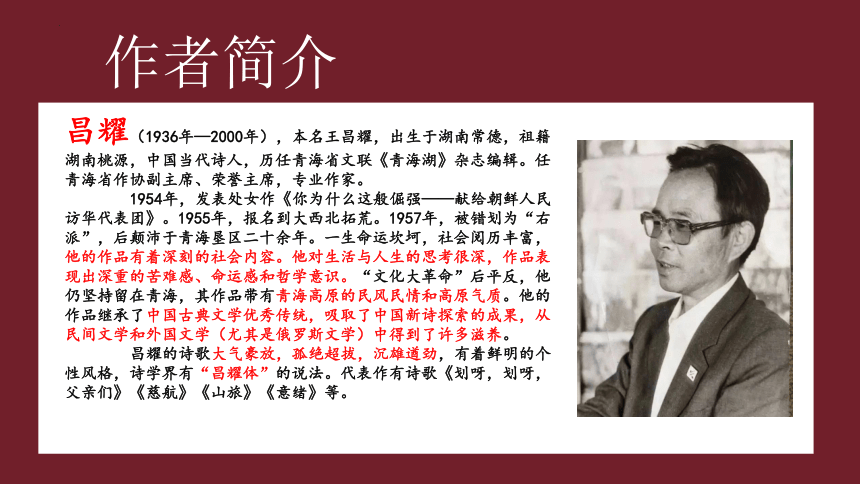

作者简介

昌耀(1936年—2000年),本名王昌耀,出生于湖南常德,祖籍湖南桃源,中国当代诗人,历任青海省文联《青海湖》杂志编辑。任青海省作协副主席、荣誉主席,专业作家。

1954年,发表处女作《你为什么这般倔强——献给朝鲜人民访华代表团》。1955年,报名到大西北拓荒。1957年,被错划为“右派”,后颠沛于青海垦区二十余年。一生命运坎坷,社会阅历丰富,他的作品有着深刻的社会内容。他对生活与人生的思考很深,作品表现出深重的苦难感、命运感和哲学意识。“文化大革命”后平反,他仍坚持留在青海,其作品带有青海高原的民风民情和高原气质。他的作品继承了中国古典文学优秀传统,吸取了中国新诗探索的成果,从民间文学和外国文学(尤其是俄罗斯文学)中得到了许多滋养。

昌耀的诗歌大气豪放,孤绝超拔,沉雄遒劲,有着鲜明的个性风格,诗学界有“昌耀体”的说法。代表作有诗歌《划呀,划呀,父亲们》《慈航》《山旅》《意绪》等。

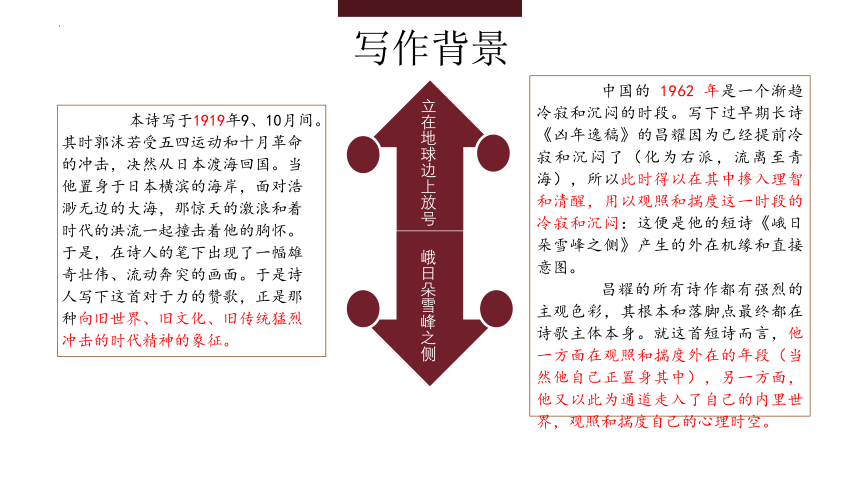

写作背景

中国的 1962 年是一个渐趋冷寂和沉闷的时段。写下过早期长诗《凶年逸稿》的昌耀因为已经提前冷寂和沉闷了(化为右派,流离至青海),所以此时得以在其中掺入理智和清醒,用以观照和揣度这一时段的冷寂和沉闷:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。

昌耀的所有诗作都有强烈的主观色彩,其根本和落脚点最终都在诗歌主体本身。就这首短诗而言,他一方面在观照和揣度外在的年段(当然他自己正置身其中),另一方面,他又以此为通道走入了自己的内里世界,观照和揣度自己的心理时空。

本诗写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。于是诗人写下这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

立在地球边上放号

峨日朵雪峰之侧

任务情境

一代人有一代人的青春,一代人有一代人的青春形象,请同学们结合时代特征,寻找书中的那个青春的“我”,探寻青春的价值。

诵读感知,分享交流

《立在地球边上放号》热烈激情,畅快淋漓

《峨日朵雪峰之侧》内敛冷静,沉缓紧张

《立在地球边上放号》宏伟壮丽北冰洋奇景

《峨日朵雪峰之侧》苍凉雄厚峨日朵胜景

1、分享交流一下两首诗歌在诵读中的语气,语调和节奏。

2、描绘一下两首诗呈现的画面感。

为什么要把这两首诗放在一起?

请你想一想。

这两首诗都出现了“我”的形象,让我们感受到了“力”,一个是字面上的“力”,表面上的力量,一个是潜藏在深处的力量

寻“我”之力量

贰

朗读诗歌,说说你找出的描写“我”的句子,分别用一个词概括两首诗中的抒情主人公“我”是一个怎样的形象。

描写“我”的句子

《立在地球边上放号》里的主人公是一个歌号者的形象

《峨日朵雪峰之侧》里的抒情主人公是一个攀登者的形象

我的眼前来了的滚滚的洪涛呦!

这是我此刻仅能征服的高度了:我小心的探出前额……

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙

《立在地球边上放号》中的“我”是站在什么角度来抒发情感的?

“立”字见精神

“侧”字见精神

“我”站在“全方位俯瞰地球的立足点上,以浪漫主义者的激越情怀,把整个世界都当做自己的呼唤对象,吹响一声声响彻寰宇的号角。”立“字写出了我的高大形象,窥视到”我“充实的内心,感受到如沸的激情。

“侧”字从地理位置上点明攀登的是山脊的一侧,暗示攀登之危险,也体现了生命的刚性。诗中的“我”以亲历者的身份,在雪峰之侧感受惊险,是一位处境艰难的攀登者!虽然“我”视角受限,但仍然用于向上攀登,堪称勇士!

对比阅读

《立在地球边上放号》

“我”的形象

所在之处

身份

视角画面

《峨日朵雪峰之侧》

立在地球边上歌号的巨人

处境艰难的攀登者

地球边缘

雪峰之侧

旁观者

亲历者

全面

受限

悟“我”

学习任务二:

参赛同学想选择诗中意象为所选诗歌制作背景图片,向你寻求意见,你会建议她选择哪些意象呢?这些意象各有什么特点呢?请小组讨论,并派代表发言。

《立在地球边上放号》

意象

特点

白云

北冰洋

太平洋

洪涛

力

在空中怒涌

壮丽

无限的、全身的力量、推到地球

滚滚而来

毁坏、创造、努力

《峨日朵雪峰之侧》

意象

特点

雪峰、落日

石砾

罅隙

崖壁

雄鹰、雪豹

蜘蛛

雄浑、壮美

紧张、危险

威猛、强大

弱小、可怜、默享

思考:

这些意象抒发了诗人怎样的情感呢?两首诗在情感上又有何共通之处呢?

《立在地球边上放号》:勇敢昂扬、奋发进取的精神,热切向往、执着追求,摧毁旧事物的勇气与坚定。

《峨日朵雪峰之侧》:面对艰难坎坷,坚强不屈,保持对生活的信心和热情。

对青春、生命、力量的赞颂

解读特殊意象:蜘蛛

诗人为何最后为何突然笔触一转,写到了一只“小得可怜”的蜘蛛呢?你读到这句时有什么感受?

学习任务三:知人论世,解“我”

《立在地球边上放号》

1919年9、10月间

《峨日朵雪峰之侧》

1962年8月

1983年7月

想一想:

两首诗的主人公“我”与诗人自身有何关联性?

请结合时代背景与诗人自身经历进行思考。

那些重要的历史时期

反右派斗争

(1957年)

大跃进

三年自然灾害

(1959年-1961年)

改革开放

(1978年)

新文化运动

(1915年9月)

五四运动

( 1919年5月4日)

课后作业

1、请试着写一首现代诗歌,投稿至学校朗诵社,作为参赛诗歌。要求:结合时代特征,探究青春的价值,塑造一位新时代“我”的青春形象。(要有你自己设计的意象和想表达的情感)

2、预习《红烛》,找到本首诗歌美在何处;分析诗歌中的主要意象及其含义。

感悟不同年代的青春力量

《立在地球边上放号》、《峨日朵雪峰之侧》群文阅读

1、解读诗歌意象,分析诗歌中抒情主人公“我”的形象特征

学习目标

2、结合创作背景,思考诗歌抒情主人公形象的深层内涵。

2、感受作者的情感,领悟诗歌中蕴含的青春精神。

壹

作者简介

郭沫若(1892--1978),原名郭开贞,四川乐山人,诗人、学者。1914年留学日本,1923年于日本帝国大学毕业回国。先后编辑《创作周报》《洪水》,提出“革命文学”主张;他是我国新诗的奠基人之一,是浪漫主义的天才诗人,代表诗集有《女神》《星空》等。他的第一部诗集《女神》喊出了时代的真声音,震醒了一代青年,释放了被压抑的社会心绪,满足了时代的精神需求,而且从思想艺术上显示一种崭新面貌,为新诗地位的确定做出重大贡献。

新诗发展史

一、新诗的诞生———“五四”新诗运动

1.“诗界革命”的演变(梁启超、黄遵宪)

2.胡适对新诗的理论倡导

3.“《学衡》派”:反对诗体的解放

二、“尝试”中的新诗———早期白话诗

1.新诗阵营的发展

①阵地:《新青年》《新潮》《少年中国》《星期评论》《学灯》《觉悟》

②作者:胡适、刘半农、周作人、沈尹默、俞平伯、康白情

③刊物:《诗》月刊 第一个新诗刊物, 1922“中国新诗社”,叶绍钧、刘延陵、朱自清。

2.胡适《尝试集》

三、“开一代诗风”的新诗创作(创造社、湖畔诗人、小诗)、

四、新诗的“规范化”(新月派)

五、“纯诗”与早期象征派诗歌

《女神》对新诗发展的贡献:“诗体解放”的极致,“五四”精神的充分体现;诗的抒情本质和个性化的发挥,奇特大胆的想象,重视诗歌本身的艺术规律。

作者简介

昌耀(1936年—2000年),本名王昌耀,出生于湖南常德,祖籍湖南桃源,中国当代诗人,历任青海省文联《青海湖》杂志编辑。任青海省作协副主席、荣誉主席,专业作家。

1954年,发表处女作《你为什么这般倔强——献给朝鲜人民访华代表团》。1955年,报名到大西北拓荒。1957年,被错划为“右派”,后颠沛于青海垦区二十余年。一生命运坎坷,社会阅历丰富,他的作品有着深刻的社会内容。他对生活与人生的思考很深,作品表现出深重的苦难感、命运感和哲学意识。“文化大革命”后平反,他仍坚持留在青海,其作品带有青海高原的民风民情和高原气质。他的作品继承了中国古典文学优秀传统,吸取了中国新诗探索的成果,从民间文学和外国文学(尤其是俄罗斯文学)中得到了许多滋养。

昌耀的诗歌大气豪放,孤绝超拔,沉雄遒劲,有着鲜明的个性风格,诗学界有“昌耀体”的说法。代表作有诗歌《划呀,划呀,父亲们》《慈航》《山旅》《意绪》等。

写作背景

中国的 1962 年是一个渐趋冷寂和沉闷的时段。写下过早期长诗《凶年逸稿》的昌耀因为已经提前冷寂和沉闷了(化为右派,流离至青海),所以此时得以在其中掺入理智和清醒,用以观照和揣度这一时段的冷寂和沉闷:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。

昌耀的所有诗作都有强烈的主观色彩,其根本和落脚点最终都在诗歌主体本身。就这首短诗而言,他一方面在观照和揣度外在的年段(当然他自己正置身其中),另一方面,他又以此为通道走入了自己的内里世界,观照和揣度自己的心理时空。

本诗写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。于是诗人写下这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

立在地球边上放号

峨日朵雪峰之侧

任务情境

一代人有一代人的青春,一代人有一代人的青春形象,请同学们结合时代特征,寻找书中的那个青春的“我”,探寻青春的价值。

诵读感知,分享交流

《立在地球边上放号》热烈激情,畅快淋漓

《峨日朵雪峰之侧》内敛冷静,沉缓紧张

《立在地球边上放号》宏伟壮丽北冰洋奇景

《峨日朵雪峰之侧》苍凉雄厚峨日朵胜景

1、分享交流一下两首诗歌在诵读中的语气,语调和节奏。

2、描绘一下两首诗呈现的画面感。

为什么要把这两首诗放在一起?

请你想一想。

这两首诗都出现了“我”的形象,让我们感受到了“力”,一个是字面上的“力”,表面上的力量,一个是潜藏在深处的力量

寻“我”之力量

贰

朗读诗歌,说说你找出的描写“我”的句子,分别用一个词概括两首诗中的抒情主人公“我”是一个怎样的形象。

描写“我”的句子

《立在地球边上放号》里的主人公是一个歌号者的形象

《峨日朵雪峰之侧》里的抒情主人公是一个攀登者的形象

我的眼前来了的滚滚的洪涛呦!

这是我此刻仅能征服的高度了:我小心的探出前额……

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙

《立在地球边上放号》中的“我”是站在什么角度来抒发情感的?

“立”字见精神

“侧”字见精神

“我”站在“全方位俯瞰地球的立足点上,以浪漫主义者的激越情怀,把整个世界都当做自己的呼唤对象,吹响一声声响彻寰宇的号角。”立“字写出了我的高大形象,窥视到”我“充实的内心,感受到如沸的激情。

“侧”字从地理位置上点明攀登的是山脊的一侧,暗示攀登之危险,也体现了生命的刚性。诗中的“我”以亲历者的身份,在雪峰之侧感受惊险,是一位处境艰难的攀登者!虽然“我”视角受限,但仍然用于向上攀登,堪称勇士!

对比阅读

《立在地球边上放号》

“我”的形象

所在之处

身份

视角画面

《峨日朵雪峰之侧》

立在地球边上歌号的巨人

处境艰难的攀登者

地球边缘

雪峰之侧

旁观者

亲历者

全面

受限

悟“我”

学习任务二:

参赛同学想选择诗中意象为所选诗歌制作背景图片,向你寻求意见,你会建议她选择哪些意象呢?这些意象各有什么特点呢?请小组讨论,并派代表发言。

《立在地球边上放号》

意象

特点

白云

北冰洋

太平洋

洪涛

力

在空中怒涌

壮丽

无限的、全身的力量、推到地球

滚滚而来

毁坏、创造、努力

《峨日朵雪峰之侧》

意象

特点

雪峰、落日

石砾

罅隙

崖壁

雄鹰、雪豹

蜘蛛

雄浑、壮美

紧张、危险

威猛、强大

弱小、可怜、默享

思考:

这些意象抒发了诗人怎样的情感呢?两首诗在情感上又有何共通之处呢?

《立在地球边上放号》:勇敢昂扬、奋发进取的精神,热切向往、执着追求,摧毁旧事物的勇气与坚定。

《峨日朵雪峰之侧》:面对艰难坎坷,坚强不屈,保持对生活的信心和热情。

对青春、生命、力量的赞颂

解读特殊意象:蜘蛛

诗人为何最后为何突然笔触一转,写到了一只“小得可怜”的蜘蛛呢?你读到这句时有什么感受?

学习任务三:知人论世,解“我”

《立在地球边上放号》

1919年9、10月间

《峨日朵雪峰之侧》

1962年8月

1983年7月

想一想:

两首诗的主人公“我”与诗人自身有何关联性?

请结合时代背景与诗人自身经历进行思考。

那些重要的历史时期

反右派斗争

(1957年)

大跃进

三年自然灾害

(1959年-1961年)

改革开放

(1978年)

新文化运动

(1915年9月)

五四运动

( 1919年5月4日)

课后作业

1、请试着写一首现代诗歌,投稿至学校朗诵社,作为参赛诗歌。要求:结合时代特征,探究青春的价值,塑造一位新时代“我”的青春形象。(要有你自己设计的意象和想表达的情感)

2、预习《红烛》,找到本首诗歌美在何处;分析诗歌中的主要意象及其含义。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读