8.2《登高》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 8.2《登高》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 292.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 11:48:35 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

千古哀情

悲秋绝唱

—— 杜甫《登高》

导入 登高的古诗

1、登高望远,思亲怀乡。

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。” ——王维《九月九日忆山东兄弟》

2、登高望远,派遣忧愁。

“江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。古往今来只如此,牛山何必独沾衣 ”——杜牧《九日齐山登高》

学习目标:

1、品读诗歌,赏析其对仗工整、情景交融的艺术特点。

2、走进诗人的情感,感受诗人深沉的苦痛和忧思。

作者简介 杜甫(公元712--770年)

汉族,字子美,自号少陵野老,杜少陵,杜工部等。

原籍湖北襄阳,生于河南巩县。盛唐大诗人、我国古代

伟大的现实主义诗人,人称“诗圣”。一生写诗一千四百

多首。原籍湖北襄阳,生于河南巩县(现巩义市)。远

祖为晋代功名显赫的杜预,乃祖为初唐诗人杜审言,乃

父杜闲。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。在成都建有杜甫草堂。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为“诗史”,如“三吏”( 《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《无家别》《垂老别》 )。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣” 。

杜甫和李白齐名,世称“大李杜”。他的思想核心是儒家的仁政思想。他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。他同情人民,甚至幻想着为解救人民的苦难甘愿做自我牺牲。所以他的诗歌创作,始终贯穿

着忧国忧民这条主线,由此可见杜甫的伟大。他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向,真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面,因而被称为一代“诗史”。杜诗风格,基本上是“沉郁顿挫”,语言和篇章结构又富于变化,讲求炼字炼句。同时,其诗兼备众体,除五古、七古、五律、七律外,还写了不少排律,拗体。艺术手法也多种多样,是唐诗思想艺术的集大成者。杜甫还继承了汉魏乐府“感于哀乐,缘事而发”的精神,摆脱乐府古题的束缚,创作了不少“即事名篇,无复依傍”的新题乐府,如著名的“三吏”、“三别”等。死后受到樊晃、韩愈、元稹、白居易等人的大力揄扬。杜诗对元白的“新乐府运动”的文艺思想及李商隐的近体讽喻时事诗影响甚深。但杜诗受到广泛重视,是在宋以后。王禹偁、王安石、苏轼、黄庭坚、陆游等人对杜甫推崇备至,文天祥则更以杜诗为坚守民族气节的精神力量。杜诗的影响,从古到今,早已超出文艺的范围。

作品有《杜工部集》《杜少陵集》。

《登高》,“杜集七言律诗第一”(杨伦《杜诗镜铨》),“古今七言律诗之冠”(胡应麟《诗薮》)。

此诗是作者在代宗大历二年(767)九月重阳节登高时所作。当时杜甫身居夔州,已经五十六岁,长期颠沛流离的生活,加之心情抑郁忧愤,致使诗人身患重病。再加上好友李白、高适、严武的相继辞世。重阳登高,触景伤怀,抒发了自己的内心的感慨,体现了杜甫诗歌 “沉郁顿挫”的风格。

创作背景:

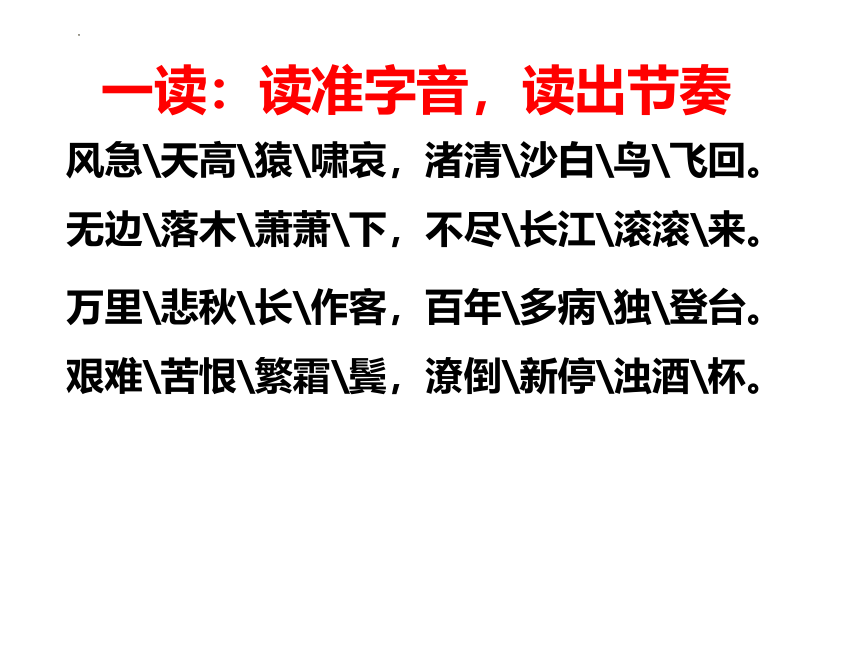

一读:读准字音,读出节奏

风急\天高\猿\啸哀,渚清\沙白\鸟\飞回。

无边\落木\萧萧\下,不尽\长江\滚滚\来。

万里\悲秋\长\作客,百年\多病\独\登台。

艰难\苦恨\繁霜\鬓,潦倒\新停\浊酒\杯。

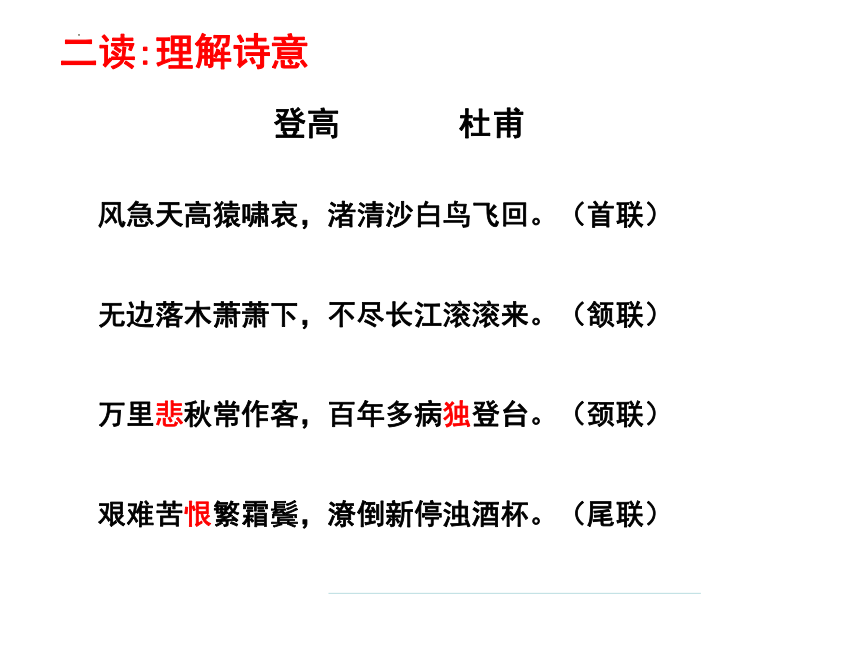

二读:理解诗意

登高 杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(首联)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(颔联)

万里悲秋常作客,百年多病独登台。(颈联)

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。(尾联)

诗歌中人物形象的总体感受

凄楚、悲伤、孤独

悲秋

总体把握

这首诗哪几联写景,哪几联抒情?

答:首联、颔联写景;颈联、尾联抒情。

诗人触景生情,最终达到情景交融的境界

写

景

首联

仰望

云天秋风

俯视

江水渚洲

颔联

远眺

无边落叶

近观

不尽江水

(扩大了视野)

抒情

颈联

悲秋作客

多病登台

尾联

苦恨霜鬓

新停浊酒

悲壮而不悲哀,

激昂而不消沉。

家国之恨

悲慨感人

整体感知

风急、天高、猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

一语双关。既反映天气,又反映社会的大动荡。

显得天底下的人很渺小,很孤单。

叫声悲凉,使人生悲。

孤独痛苦的飞鸟找不到方向。

“猿啸哀” “鸟飞回”的描写有何寓意?:

答:诗人在内的千千万万个流离失所者的痛苦写照。

落木

长江

无边

不尽

萧萧

滚滚

生命之短暂

天地之永恒

意境:苍凉雄浑、沉郁悲壮

下

来

颔联写了怎样的景?使人想到什么?意境如何?

归纳:首联、颌联共写了几种景物?

风 天 猿 渚 沙 鸟 落木 长江

急

高

哀

清

白

飞

萧萧

滚滚

这些景物构成的秋景图有什么特点 ?奠定了全诗怎样的感情基调?

1、 秋江景物凄清、萧条。

2、诗人寓情于景,萧索惨淡的画面映照出诗人内心的凄凉、悲苦,奠定了诗歌沉郁悲凉的情感基调。

颈联分析

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

作客:漂泊他乡,流浪他乡。

登台:九九重阳节的一种习俗,为祈求长寿,全家人一起去。

颈联分析

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

这里的“悲”包含了哪些内容?

一可悲,他乡作客;二可悲,长年作客;

三可悲,万里作客;四可悲,寒秋作客;

五可悲,暮齿无为;六可悲,亲朋亡散;

七可悲,孤独登高;八可悲,身患疾病。

这种种的可悲,使诗人倍感身世的凄凉。

诗人从哪些角度写自己的“可悲”?

诗人从空间(万里)、时间(百年)两方面着笔,把久客最易悲秋,多病独自登台的感情,融入一联雄阔高浑的对句之中,情景交融,使人深深地感到他那沉重的感情脉搏。并对自己一生颠沛流离生活的高度概括。

尾联分析

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

——是国难,是连年的战乱。国愁家恨,使我两鬓斑白了。

(1)造成杜甫愁苦的最根本的原因是什么呢?

诗人有哪些“艰难苦恨”?

诗人潦倒的生活之苦和一生无法释怀的国难家愁,也就是杜甫的人生苦难。

尾联转入对个人身边琐事的悲叹,与首两联的雄浑之境,形成惨烈的对比;并分承五、六两句。诗人备尝艰难潦倒之苦,国难家愁,使自己白发日添,再加上因病断酒,悲愁就更难排遣了。这一联,无限悲凉之意,溢于言外。

前半首写登高所闻所见情景,是写景;

后半首写登高时的内心感触,是抒情。

全诗八句都对仗,句句押韵;情景交融,气韵沉雄。金性尧以为“杜诗中最能表现大气盘旋,悲凉沉郁之作。

三读: 读出情感

总结全诗

纵观整首诗,布局极为严谨,前半部分的四句,重在写景;后半部分的四句,重在抒情,但无论是写景还是抒情,都是情景交融,景中含情;每一句各有偏重,在写法上又有错综之妙。首联着重刻画眼前的具体景物,好比画家的工笔技法,形、声、色、态:逐一得到表现。颌联着重渲染秋天的气氛,好比画家的写意技法,传神会意,含蓄深刻,让人用自己的想象去补充。颈联表现情感,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。尾联又从白发日添、抑病断饮,归结到时世艰难、潦倒不堪。这样的写法和布局,使诗人忧国伤时的情操,艺术地跃然纸上。

这首诗通过诗人登高的所见、所闻、所感,描绘了大江边的深秋景象,抒发了诗人对艰难身世的感慨。意境深沉,含蓄不尽;慷慨激越,动人心弦。

登高望秋,实为雄浑阔大

飘零作客,多是艰难苦恨

千古哀情

悲秋绝唱

—— 杜甫《登高》

导入 登高的古诗

1、登高望远,思亲怀乡。

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。” ——王维《九月九日忆山东兄弟》

2、登高望远,派遣忧愁。

“江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。古往今来只如此,牛山何必独沾衣 ”——杜牧《九日齐山登高》

学习目标:

1、品读诗歌,赏析其对仗工整、情景交融的艺术特点。

2、走进诗人的情感,感受诗人深沉的苦痛和忧思。

作者简介 杜甫(公元712--770年)

汉族,字子美,自号少陵野老,杜少陵,杜工部等。

原籍湖北襄阳,生于河南巩县。盛唐大诗人、我国古代

伟大的现实主义诗人,人称“诗圣”。一生写诗一千四百

多首。原籍湖北襄阳,生于河南巩县(现巩义市)。远

祖为晋代功名显赫的杜预,乃祖为初唐诗人杜审言,乃

父杜闲。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。在成都建有杜甫草堂。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为“诗史”,如“三吏”( 《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《无家别》《垂老别》 )。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣” 。

杜甫和李白齐名,世称“大李杜”。他的思想核心是儒家的仁政思想。他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。他同情人民,甚至幻想着为解救人民的苦难甘愿做自我牺牲。所以他的诗歌创作,始终贯穿

着忧国忧民这条主线,由此可见杜甫的伟大。他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向,真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面,因而被称为一代“诗史”。杜诗风格,基本上是“沉郁顿挫”,语言和篇章结构又富于变化,讲求炼字炼句。同时,其诗兼备众体,除五古、七古、五律、七律外,还写了不少排律,拗体。艺术手法也多种多样,是唐诗思想艺术的集大成者。杜甫还继承了汉魏乐府“感于哀乐,缘事而发”的精神,摆脱乐府古题的束缚,创作了不少“即事名篇,无复依傍”的新题乐府,如著名的“三吏”、“三别”等。死后受到樊晃、韩愈、元稹、白居易等人的大力揄扬。杜诗对元白的“新乐府运动”的文艺思想及李商隐的近体讽喻时事诗影响甚深。但杜诗受到广泛重视,是在宋以后。王禹偁、王安石、苏轼、黄庭坚、陆游等人对杜甫推崇备至,文天祥则更以杜诗为坚守民族气节的精神力量。杜诗的影响,从古到今,早已超出文艺的范围。

作品有《杜工部集》《杜少陵集》。

《登高》,“杜集七言律诗第一”(杨伦《杜诗镜铨》),“古今七言律诗之冠”(胡应麟《诗薮》)。

此诗是作者在代宗大历二年(767)九月重阳节登高时所作。当时杜甫身居夔州,已经五十六岁,长期颠沛流离的生活,加之心情抑郁忧愤,致使诗人身患重病。再加上好友李白、高适、严武的相继辞世。重阳登高,触景伤怀,抒发了自己的内心的感慨,体现了杜甫诗歌 “沉郁顿挫”的风格。

创作背景:

一读:读准字音,读出节奏

风急\天高\猿\啸哀,渚清\沙白\鸟\飞回。

无边\落木\萧萧\下,不尽\长江\滚滚\来。

万里\悲秋\长\作客,百年\多病\独\登台。

艰难\苦恨\繁霜\鬓,潦倒\新停\浊酒\杯。

二读:理解诗意

登高 杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(首联)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(颔联)

万里悲秋常作客,百年多病独登台。(颈联)

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。(尾联)

诗歌中人物形象的总体感受

凄楚、悲伤、孤独

悲秋

总体把握

这首诗哪几联写景,哪几联抒情?

答:首联、颔联写景;颈联、尾联抒情。

诗人触景生情,最终达到情景交融的境界

写

景

首联

仰望

云天秋风

俯视

江水渚洲

颔联

远眺

无边落叶

近观

不尽江水

(扩大了视野)

抒情

颈联

悲秋作客

多病登台

尾联

苦恨霜鬓

新停浊酒

悲壮而不悲哀,

激昂而不消沉。

家国之恨

悲慨感人

整体感知

风急、天高、猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

一语双关。既反映天气,又反映社会的大动荡。

显得天底下的人很渺小,很孤单。

叫声悲凉,使人生悲。

孤独痛苦的飞鸟找不到方向。

“猿啸哀” “鸟飞回”的描写有何寓意?:

答:诗人在内的千千万万个流离失所者的痛苦写照。

落木

长江

无边

不尽

萧萧

滚滚

生命之短暂

天地之永恒

意境:苍凉雄浑、沉郁悲壮

下

来

颔联写了怎样的景?使人想到什么?意境如何?

归纳:首联、颌联共写了几种景物?

风 天 猿 渚 沙 鸟 落木 长江

急

高

哀

清

白

飞

萧萧

滚滚

这些景物构成的秋景图有什么特点 ?奠定了全诗怎样的感情基调?

1、 秋江景物凄清、萧条。

2、诗人寓情于景,萧索惨淡的画面映照出诗人内心的凄凉、悲苦,奠定了诗歌沉郁悲凉的情感基调。

颈联分析

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

作客:漂泊他乡,流浪他乡。

登台:九九重阳节的一种习俗,为祈求长寿,全家人一起去。

颈联分析

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

这里的“悲”包含了哪些内容?

一可悲,他乡作客;二可悲,长年作客;

三可悲,万里作客;四可悲,寒秋作客;

五可悲,暮齿无为;六可悲,亲朋亡散;

七可悲,孤独登高;八可悲,身患疾病。

这种种的可悲,使诗人倍感身世的凄凉。

诗人从哪些角度写自己的“可悲”?

诗人从空间(万里)、时间(百年)两方面着笔,把久客最易悲秋,多病独自登台的感情,融入一联雄阔高浑的对句之中,情景交融,使人深深地感到他那沉重的感情脉搏。并对自己一生颠沛流离生活的高度概括。

尾联分析

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

——是国难,是连年的战乱。国愁家恨,使我两鬓斑白了。

(1)造成杜甫愁苦的最根本的原因是什么呢?

诗人有哪些“艰难苦恨”?

诗人潦倒的生活之苦和一生无法释怀的国难家愁,也就是杜甫的人生苦难。

尾联转入对个人身边琐事的悲叹,与首两联的雄浑之境,形成惨烈的对比;并分承五、六两句。诗人备尝艰难潦倒之苦,国难家愁,使自己白发日添,再加上因病断酒,悲愁就更难排遣了。这一联,无限悲凉之意,溢于言外。

前半首写登高所闻所见情景,是写景;

后半首写登高时的内心感触,是抒情。

全诗八句都对仗,句句押韵;情景交融,气韵沉雄。金性尧以为“杜诗中最能表现大气盘旋,悲凉沉郁之作。

三读: 读出情感

总结全诗

纵观整首诗,布局极为严谨,前半部分的四句,重在写景;后半部分的四句,重在抒情,但无论是写景还是抒情,都是情景交融,景中含情;每一句各有偏重,在写法上又有错综之妙。首联着重刻画眼前的具体景物,好比画家的工笔技法,形、声、色、态:逐一得到表现。颌联着重渲染秋天的气氛,好比画家的写意技法,传神会意,含蓄深刻,让人用自己的想象去补充。颈联表现情感,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。尾联又从白发日添、抑病断饮,归结到时世艰难、潦倒不堪。这样的写法和布局,使诗人忧国伤时的情操,艺术地跃然纸上。

这首诗通过诗人登高的所见、所闻、所感,描绘了大江边的深秋景象,抒发了诗人对艰难身世的感慨。意境深沉,含蓄不尽;慷慨激越,动人心弦。

登高望秋,实为雄浑阔大

飘零作客,多是艰难苦恨

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读