湖南省株洲市远恒佳景炎高级中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 湖南省株洲市远恒佳景炎高级中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 309.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 16:24:19 | ||

图片预览

文档简介

远恒佳景炎高级中学2023-2024学年高二上学期开学考试

历史试题卷

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 秦朝“天下之事无小大皆决于上”,说明秦朝的政治制度( )

A. 中央集权 B. 皇帝独尊 C. 皇位世袭 D. 皇权至上

2. 宋代仁宗朝,三司使陈旭因违反“三公不按吏”制度,于朝堂"伤人",被监察官弹劾并被罢职务,枢密使晏殊以笏击人折齿,监察官员曹修古认为其“忿躁亡大臣体”,予以弹劾,据此可推知,当时( )

A. 专制皇权得到强化 B. 建章立制维护法纪

C. 中枢权力相互制衡 D. 行政效能有所提高

3. 临时派某官前往办理某事,事解辄罢,叫使职差遣。唐代安史之乱后,各种使职差遣得到迅速发展,且逐渐由临时性质向固定化转变,原来的主管官员和机构的职权反而被逐渐剥夺,形成了“为使则重,为官则轻”的局面。这表明唐代

A. 三省六部制渐趋解体 B. 地方节度使控制了中央

C. 外重内轻局面的形成 D. 新的权力体系逐渐产生

4. 考古学家在北京房山区琉璃河遗址中发现了城址和一批西周墓葬,墓葬中出土不少珍贵铜器。在带有“匽(燕)侯”铭文的铜器中,有一件记载了“太保”活动的情况。《尚书·君奭》中记载:“召公为保,周公为师,相成王为左右。”据此可知,该遗址

A. 可能是西周燕国早期的国都所在地 B. 可作为研究西周宗法制的重要依据

C. 体现了中国文明多元一体的特点 D. 反映出了私营手工业的发展情况

5. 所谓“密折”,其实就是“密奏”,是在给皇帝的奏折内附奏机密要事。明清的密折制度有着严格的保密规定,京官可以面呈,外省递奏必须使用折匣、锁好,一般事务可派家丁送至紫禁城景运门交奏事官员转呈;急件可派手下武官随驿站递送。如此严格的密折制度主要反映了

A. 清朝行政效率的提离 B. 对群臣驾驭

C. 君主高度集权 D. 民情上通下达

6. 《商君书》载:“民不逃粟,野无荒草,则国富”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”“治国之举,责令贫者富,富者贫,贫者富,富者贫,国强”,这些记载反映了商鞅的治国方略是

A. 发展农业 B. 奖励军功 C. 中央集权 D. 取信于民

7. 周王朝历时近八百年,为了有效统治,西周实行

A. 宗法制 B. 分封制 C. 郡县制 D. 行省制

8. 元代地方政务一般采用聚会形式进行裁决,裁定结果由与会官员联名署押。这一制度在当时被称为圆署或圆坐署事。该制度

A. 提高了中书省的行政效率

B. 减少了政权的民族色彩

C. 有效地制约了君主专制

D. 体现官僚群体内相对民主

9. 唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工如他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士的面貌画的完全一致:他在干福的壁画里,把菩萨画成自己的样子。这表明吴道子的宗教画

A. 注重表现人物的神韵意趣

B. 达到了得意忘形

C. 重视吸取外来的美术风格

D. 蕴含世俗化倾向

10. 某中学历史兴趣小组在进行主题探究时,围绕着“城邦”、“财产等级制”、“陪审法庭”、“观剧津贴”等关键词进行了热烈的讨论。据此判断,他们探究的主题最有可能是

A. 古代希腊的民主政治 B. 罗马法的起源与发展

C. 人文主义思想的产生 D. 资本主义萌芽的兴起

11. 1903年9月,清政府设立商部,下设四个司,其中保惠司主要负责处理商务,平均司主要负责农林牧副业,通艺司主要负责近代工矿、交通事业,会计司主要负责税务、银行、货币、度量衡等事务这反映出清政府

A. 以发展经济为首要目标 B. 为政治变革积极做准备

C. 积极参与国际贸易竞争 D. 意在扩大政府财政来源

12. 韩三平是电影《建国大业》的导演,记者在采访他时,他说了这样一段话:“代表大多数人的要求,这是国民党失败、共产党胜利,蒋介石失败、毛泽东胜利的根本原因。”最能体现共产党“代表大多数人的要求”的制度是( )

A. 中共领导的多党合作和政治协商制度

B. 民族区域自治制度

C. 全国人民代表大会制度

D. “一国两制”的和平统一方针

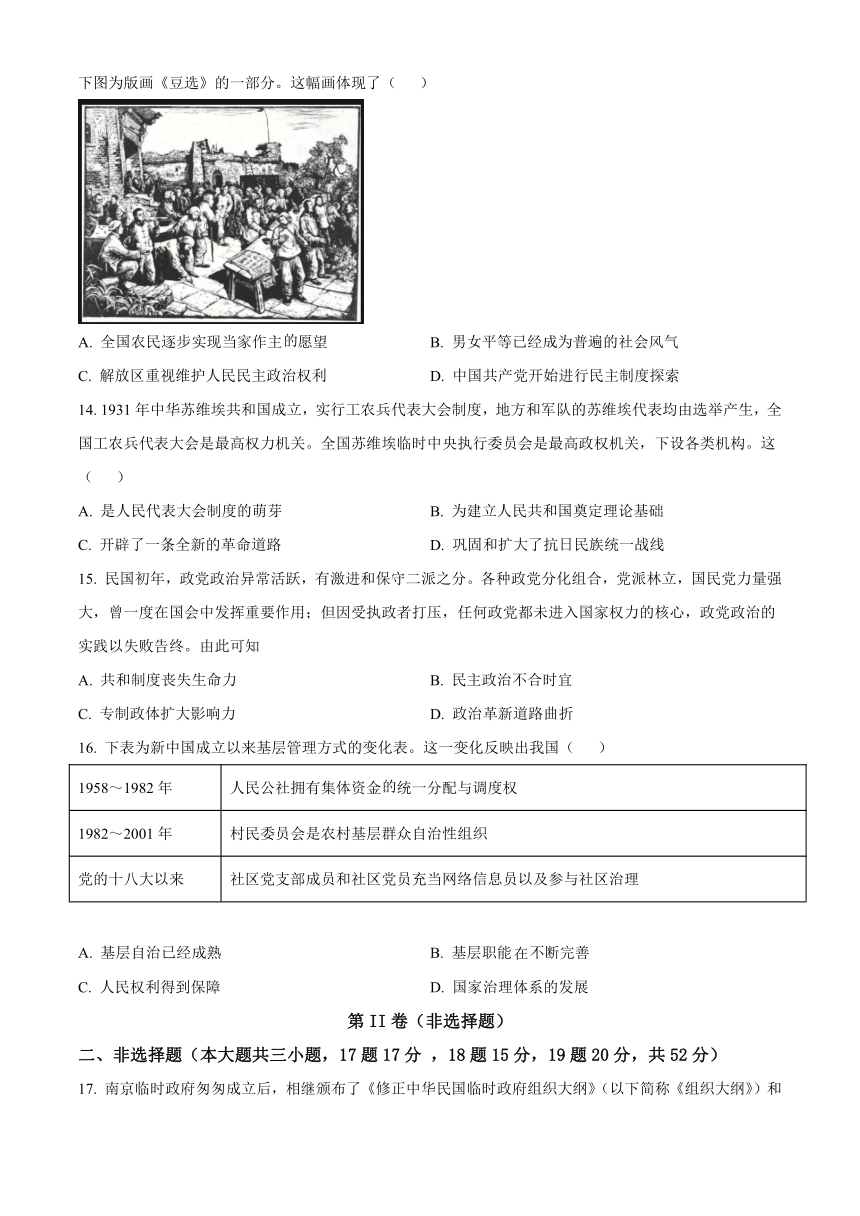

13. 1948年石家庄大河村根据地农民用投豆子方式选举干部,谁背后碗中的豆多,谁当选,故名“豆选”,下图为版画《豆选》的一部分。这幅画体现了( )

A. 全国农民逐步实现当家作主愿望 B. 男女平等已经成为普遍的社会风气

C. 解放区重视维护人民民主政治权利 D. 中国共产党开始进行民主制度探索

14. 1931年中华苏维埃共和国成立,实行工农兵代表大会制度,地方和军队的苏维埃代表均由选举产生,全国工农兵代表大会是最高权力机关。全国苏维埃临时中央执行委员会是最高政权机关,下设各类机构。这( )

A. 是人民代表大会制度的萌芽 B. 为建立人民共和国奠定理论基础

C. 开辟了一条全新的革命道路 D. 巩固和扩大了抗日民族统一战线

15. 民国初年,政党政治异常活跃,有激进和保守二派之分。各种政党分化组合,党派林立,国民党力量强大,曾一度在国会中发挥重要作用;但因受执政者打压,任何政党都未进入国家权力的核心,政党政治的实践以失败告终。由此可知

A. 共和制度丧失生命力 B. 民主政治不合时宜

C. 专制政体扩大影响力 D. 政治革新道路曲折

16. 下表为新中国成立以来基层管理方式的变化表。这一变化反映出我国( )

1958~1982年 人民公社拥有集体资金统一分配与调度权

1982~2001年 村民委员会是农村基层群众自治性组织

党的十八大以来 社区党支部成员和社区党员充当网络信息员以及参与社区治理

A. 基层自治已经成熟 B. 基层职能不断完善

C. 人民权利得到保障 D. 国家治理体系的发展

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共三小题,17题17分 ,18题15分,19题20分,共52分)

17. 南京临时政府匆匆成立后,相继颁布了《修正中华民国临时政府组织大纲》(以下简称《组织大纲》)和《中华民国临时约法》,将临时政府的政治体制迅速树立。

材料一 《临时约法》共分7章、56条,在规定了“中华民国之主权属于国民全体”和人民应该享有的诸种权利后,明确规定了资产阶级共和国的国家制度,肯定了三权分立的原则。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(1)《临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,指出其在当时的实质意义,结合所学分析《临时约法》的历史意义。

材料二 《组织大纲》规定,临时大总统有“统治全国”、“统帅海陆军”之权;经参议院同意,“有宣战、媾和、缔结条约”、“制定官制、官规兼任免文武官员”、“任免国务委员及外交专使”、“设立临时中央审判所”等权力。显然,临时大总统是名副其实的国家元首……建立这样的政府体制,固然有孙中山对于美国政府体制心仪已久的缘故,在当时也确实有必要。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(2)比较以上两个文件关于总统权力的规定,并结合所学分析中华民国政体发生的变化。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 商鞅变法规定:“有军功者,各以率受上爵,为私斗者各以轻重被刑。……宗室非有军功论,不得为属籍”。原来“属籍”的标准是以与君之血缘而定,今则无军功便攀不上半点关系。这是对王族宗室制度的重大改革。它既可以切除一切旧宗法世袭传统势力之家存在的根子,又可抑制新的宗族集团的发生,使庶民个体小家庭有机会崛起。商鞅还实行了“编户齐民”制,每一个小家庭在国家版籍上单独著册立户,直接与政府发生联系,家庭成员普遍取得“公民”身份。商鞅在编户齐民中实行邻伍、邻里互保制,重横向的邻伍、邻里关系,而不重纵向的血缘关系,非血缘的社会关系超过族内关系。

——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

(1)根据材料,概括军功爵制推行所取得的成效。

(2)根据材料并结合所学知识,简析编户齐民制度推行的影响。

19. 阅读下列材料,回答问题

材料一 明清时期,农村经济快速发展。随着大土地所有制的发展,农村中失地农民大部分沦为佃农或者雇工,但在农业雇佣关系比较发达的地区,雇工家庭也不超过8%。商品经济向农村发展,江苏吴江地区“绫罗纱绸出盛泽镇,奔走衣被天下”。纺织业发展带动了桑蚕业和植棉业,湖州“以参为田”,苏州嘉定地区“种稻之田约止十分之一”。同时,在江南的农村开始出现一种包买制:城市商人向手工业者供给原料,收买成品。

——高寿仙《中国与英国的原始工业化:资本与制度问题》

材料二 明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

(1)根据材料一,指出明清时期农村经济发展的特点。

(2)根据材料二,指出明清时期新型市镇“新”的表现。并结合所学知识,分析这一时期我国社会经济转型的不利因素。

远恒佳景炎高级中学2023-2024学年高二上学期开学考试

历史试题卷 答案解析

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 秦朝“天下之事无小大皆决于上”,说明秦朝的政治制度( )

A. 中央集权 B. 皇帝独尊 C. 皇位世袭 D. 皇权至上

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“天下之事无小大皆决于上”,并结合所学可知,这体现了秦朝政治制度“皇权至上”的特点,表明权力的高度集中,大小事听命于皇帝,D项正确;中央集权指的是将地方权力收归中央,排除A项;皇帝独尊指的是“朕”、“玺”等只准皇帝使用而百姓不能用,排除B项;皇位世袭指的是国家王位由一个家族世代承袭,排除C项。故选D项。

2. 宋代仁宗朝,三司使陈旭因违反“三公不按吏”制度,于朝堂"伤人",被监察官弹劾并被罢职务,枢密使晏殊以笏击人折齿,监察官员曹修古认为其“忿躁亡大臣体”,予以弹劾,据此可推知,当时( )

A. 专制皇权得到强化 B. 建章立制维护法纪

C. 中枢权力相互制衡 D. 行政效能有所提高

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料可知三司使陈旭和枢密使晏殊遭到监察官员的弹劾,反映宋代监察官员坚决维护法纪,B项正确;材料未涉及皇权的加强,排除A项;监察机构不属于中枢机构,排除C项;材料未涉及行政效率提高,排除D项。故选B项。

3. 临时派某官前往办理某事,事解辄罢,叫使职差遣。唐代安史之乱后,各种使职差遣得到迅速发展,且逐渐由临时性质向固定化转变,原来主管官员和机构的职权反而被逐渐剥夺,形成了“为使则重,为官则轻”的局面。这表明唐代

A. 三省六部制渐趋解体 B. 地方节度使控制了中央

C. 外重内轻局面的形成 D. 新的权力体系逐渐产生

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】由材料可知,“使职差遣”侵夺了原来职官的权力,新出现的一些使职导致原来的一套官僚体系紊乱,新的权力体系逐渐产生,故选D项;三省六部制始于隋朝,完善于唐朝,此后一直到清末,三省虽有变革,但六部制基本沿袭未改,故排除A项;安史之乱后虽然形成了藩镇割据的局面,但地方节度使还不能控制中央,排除B项;唐代外重内轻的局面形成于唐玄宗天宝年间,安史之乱后随着藩镇割据的形成,外重内轻的局面已经非常严重,排除C项。

4. 考古学家在北京房山区琉璃河遗址中发现了城址和一批西周墓葬,墓葬中出土不少珍贵铜器。在带有“匽(燕)侯”铭文的铜器中,有一件记载了“太保”活动的情况。《尚书·君奭》中记载:“召公为保,周公为师,相成王为左右。”据此可知,该遗址

A. 可能是西周燕国早期的国都所在地 B. 可作为研究西周宗法制的重要依据

C. 体现了中国文明多元一体的特点 D. 反映出了私营手工业的发展情况

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料该遗址中有城址和珍贵的青铜器,青铜器上还有召公相关的铭文记载,结合所学,西周实行分封制,召公奭被分封在了燕地(今北京),由此可知该遗址很可能是燕国早期都城的所在地,A选项正确;材料体现不出宗法制和多元一体,故BC项错误;西周时期“工商食官”,该遗址反映的是官营手工业的发展情况,排除D项。。

5. 所谓“密折”,其实就是“密奏”,是在给皇帝奏折内附奏机密要事。明清的密折制度有着严格的保密规定,京官可以面呈,外省递奏必须使用折匣、锁好,一般事务可派家丁送至紫禁城景运门交奏事官员转呈;急件可派手下武官随驿站递送。如此严格的密折制度主要反映了

A. 清朝行政效率的提离 B. 对群臣驾驭

C. 君主高度集权 D. 民情上通下达

【答案】C

【解析】

【详解】由“明清的密折制度有着严格的保密规定,京官可以面呈,外省递奏必须使用折匣、锁好,一般事务可派家丁送至紫禁城景运门交奏事官员转呈;急件可派手下武官随驿站递送”结合所学可知密折制度主要是皇帝要把控中央和地方的大小事,反映了君主高度集权,故本题答案选C项;ABC项不是密折制度的本质。

6. 《商君书》载:“民不逃粟,野无荒草,则国富”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”“治国之举,责令贫者富,富者贫,贫者富,富者贫,国强”,这些记载反映了商鞅的治国方略是

A. 发展农业 B. 奖励军功 C. 中央集权 D. 取信于民

【答案】A

【解析】

【详解】本题以商鞅变法的措施为切入点,考查了时空观念、史料实证和家国情怀素养。商鞅把农业作为国民经济的主导产业,而且将它视为唯一的、排他性的产业,进而主张抑商、禁末。他首次将农业称作“本”,强调“凡将立国”,“事本不可不抟(专)”。在经济上,“壹务则国富”,“民不逃粟,野无荒草,则国富”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,故A项符合题意;材料没有涉及军功问题,B项排除;中央集权强调中央与地方的关系,材料中强调的是发展农业问题,故C项、D项排除。

7. 周王朝历时近八百年,为了有效统治,西周实行

A. 宗法制 B. 分封制 C. 郡县制 D. 行省制

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】西周建立后,经历了短期的社会动荡,为了对被征服的广大地区进行有效统治,周公修改了商朝的内外服制度,大举分封,在保证周王室强大的条件下,将亲族和功臣分派到各地,广建封国,巩固了周朝的统治秩序,确立了周王天下共主的地位,故B项正确;西周通过分封制扩大了统治区域,加强了对被征服地区的控制。 宗法制与分封制互为表里,进一步巩固了分封制形成的统治秩序,并未直接实现对地方的有效统治,故A错误;郡县制和行省制分别是秦朝和元朝开始设立的地方行政制度,与题干的时间不符,故CD项错误。

8. 元代地方政务一般采用聚会形式进行裁决,裁定结果由与会官员联名署押。这一制度在当时被称为圆署或圆坐署事。该制度

A. 提高了中书省的行政效率

B. 减少了政权的民族色彩

C. 有效地制约了君主专制

D. 体现官僚群体内相对民主

【答案】A

【解析】

【详解】圆署或圆坐署事是蒙古贵族内部比较民主的集体决策方式,体现了官僚群体内相对民主,故A项正确;元代地方政务(行省内部)实行的是圆署或圆坐署事,即采用聚会形式进行裁决,裁定结果由与会官员联名署押,保留了元代蒙古贵族集体决策的民族色彩,故B项错误;元代地方政务实行圆署或圆坐署事,使每个地方官员都不可能独立行使权力,这有利于皇帝的集权与政令的贯彻执行,故C项错误;古代是君主专制,D错误。

9. 唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工如他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士的面貌画的完全一致:他在干福的壁画里,把菩萨画成自己的样子。这表明吴道子的宗教画

A. 注重表现人物的神韵意趣

B. 达到了得意忘形

C. 重视吸取外来的美术风格

D. 蕴含世俗化倾向

【答案】D

【解析】

【详解】由 “吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工”,可知吴道子的宗教画与现实生活紧密联系,体现了世俗化的特点,D项正确;材料没有提及“注重表现人物的神韵意趣”的信息,A项错误;材料中没有说明吴道子作画时特别追求神韵、意境,忽略所画对象的真实性,与“达到了得意忘形”不符,B项错误; “按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工”,并非吸取外来风格,C项错误。

10. 某中学历史兴趣小组在进行主题探究时,围绕着“城邦”、“财产等级制”、“陪审法庭”、“观剧津贴”等关键词进行了热烈的讨论。据此判断,他们探究的主题最有可能是

A. 古代希腊的民主政治 B. 罗马法的起源与发展

C. 人文主义思想的产生 D. 资本主义萌芽的兴起

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识,根据“城邦”、“财产等级制”、“陪审法庭”、“观剧津贴”可判定它属于雅典民主政治的内容,A正确;其它三项不符合材料主旨,排除。故选A。

11. 1903年9月,清政府设立商部,下设四个司,其中保惠司主要负责处理商务,平均司主要负责农林牧副业,通艺司主要负责近代工矿、交通事业,会计司主要负责税务、银行、货币、度量衡等事务。这反映出清政府

A. 以发展经济为首要目标 B. 为政治变革积极做准备

C. 积极参与国际贸易竞争 D. 意在扩大政府财政来源

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料并结合所学可知,1903年9月,清政府设立商部,下设四个司,涉及经济发展的多个领域,主观目的是增加清政府的财政税收,D项正确;当时期清政府的首要目标是巩固政权,不是以发展经济为首要目标,排除A项;清政府设立商部主要目的是增加收入,不是为政治变革做准备,排除B项;材料体现不出清政府参与国际贸易竞争,排除C项。故选D项。

12. 韩三平是电影《建国大业》的导演,记者在采访他时,他说了这样一段话:“代表大多数人的要求,这是国民党失败、共产党胜利,蒋介石失败、毛泽东胜利的根本原因。”最能体现共产党“代表大多数人的要求”的制度是( )

A. 中共领导的多党合作和政治协商制度

B. 民族区域自治制度

C. 全国人民代表大会制度

D. “一国两制”的和平统一方针

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“代表大多数人的要求,这是国民党失败、共产党胜利,蒋介石失败、毛泽东胜利的根本原因。”可知,代表大多数人的要求指的是人民当家作主,行使人民的权利,即人民代表大会制度,C项正确;中共领导的多党合作和政治协商制度属于中国特色的政党制度,排除A项;民族区域自治制度是由中国特色的民族政策的体现,不能体现代表大多数人的要求,排除B项;“一国两制”的和平统一方针仅限于港澳台地区,不符合题意,排除D项。故选C项。

13. 1948年石家庄大河村根据地农民用投豆子方式选举干部,谁背后碗中的豆多,谁当选,故名“豆选”,下图为版画《豆选》的一部分。这幅画体现了( )

A. 全国农民逐步实现当家作主的愿望 B. 男女平等已经成为普遍的社会风气

C. 解放区重视维护人民民主政治权利 D. 中国共产党开始进行民主制度探索

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料可知,材料体现的是解放战争期间,根据地人民用投豆子方式选举干部的情况,在当时人民文化水平普遍较低的情况下,这一措施有效维护了解放区人民的政治权利,C项正确;此时解放战争尚未结束,当时人民还未实现当家做主的愿望,排除A项;材料无法体现男女平等的社会风气,排除B项;早在土地革命时期中国共产党就已经开始进行民主制度探索,与题干时间不符,排除D项。故选C项。

14. 1931年中华苏维埃共和国成立,实行工农兵代表大会制度,地方和军队的苏维埃代表均由选举产生,全国工农兵代表大会是最高权力机关。全国苏维埃临时中央执行委员会是最高政权机关,下设各类机构。这( )

A. 是人民代表大会制度的萌芽 B. 为建立人民共和国奠定理论基础

C. 开辟了一条全新的革命道路 D. 巩固和扩大了抗日民族统一战线

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,土地革命战争时期,中国共产党领导农村革命根据地军民,选举地方和军队苏维埃代表,组成最高权力机关,建立的工农兵代表大会制度,是人民代表大会制度的萌芽,A项正确;为建立人民共和国奠定理论基础的是《论人民民主专政》,排除B项;材料并未体现革命道路的开辟,排除C项;抗日民族统一战线政策直到1935年才提出,排除D项。故选A项。

15. 民国初年,政党政治异常活跃,有激进和保守二派之分。各种政党分化组合,党派林立,国民党力量强大,曾一度在国会中发挥重要作用;但因受执政者打压,任何政党都未进入国家权力的核心,政党政治的实践以失败告终。由此可知

A. 共和制度丧失生命力 B. 民主政治不合时宜

C. 专制政体扩大影响力 D. 政治革新道路曲折

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“政党政治异常活跃、国民党力量强大、政党政治的实践以失败告终”可知,民国初年,政党政治从异常活跃走向最终失败,说明近代政治革新道路并不是一帆风顺的,而是充满曲折,D项正确;共和制度只是暂时遭遇挫折,并未丧失生命力,A项排除;辛亥革命后,民主共和观念深入人心,民主政治顺应历史潮流,B项排除;专制政体不得人心,袁世凯的独裁统治及复辟活动引起民众声讨,最终以失败告终,C项排除。故选D项。

16. 下表为新中国成立以来基层管理方式的变化表。这一变化反映出我国( )

1958~1982年 人民公社拥有集体资金的统一分配与调度权

1982~2001年 村民委员会是农村基层群众自治性组织

党的十八大以来 社区党支部成员和社区党员充当网络信息员以及参与社区治理

A. 基层自治已经成熟 B. 基层职能在不断完善

C. 人民权利得到保障 D. 国家治理体系的发展

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料可知,从新中国成立以来,基层社区的职能屡次变化,结合所学可知,这说明我国基层管理方式在不断适应国家治理的转变,即体现了国家治理体系的发展,D项正确;基层自治尚处于探索的过程中,并没有成熟,排除A项;材料中基层职能在不断发生转变,而非完善,排除B项;人民权利是需要通过制定法律来保障的,材料无法体现,排除C项。故选D项。

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共三小题,17题17分 ,18题15分,19题20分,共52分)

17. 南京临时政府匆匆成立后,相继颁布了《修正中华民国临时政府组织大纲》(以下简称《组织大纲》)和《中华民国临时约法》,将临时政府的政治体制迅速树立。

材料一 《临时约法》共分7章、56条,在规定了“中华民国之主权属于国民全体”和人民应该享有的诸种权利后,明确规定了资产阶级共和国的国家制度,肯定了三权分立的原则。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(1)《临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,指出其在当时的实质意义,结合所学分析《临时约法》的历史意义。

材料二 《组织大纲》规定,临时大总统有“统治全国”、“统帅海陆军”之权;经参议院同意,“有宣战、媾和、缔结条约”、“制定官制、官规兼任免文武官员”、“任免国务委员及外交专使”、“设立临时中央审判所”等权力。显然,临时大总统是名副其实的国家元首……建立这样的政府体制,固然有孙中山对于美国政府体制心仪已久的缘故,在当时也确实有必要。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(2)比较以上两个文件关于总统权力规定,并结合所学分析中华民国政体发生的变化。

【答案】(1)实质意义:否定君主专制制度。

历史意义:是中国第一部资产阶级宪法;它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立;成为中国近代民主化进程的一座丰碑。

(2)《临时约法》规定:参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员;临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”。《组织大纲》规定:临时大总统为三军统帅;经参议院同意,有宣战、媾和、缔结条约权;制定官制、官规权;拥有官员任免权;设立中央临时审判所权。政体变化:由总统制到责任内阁制。

【解析】

【详解】(1)实质意义:根据所学可得出现实意义是否定君主专制制度。历史意义:根据“明确规定了资产阶级共和国的国家制度,肯定了三权分立的原则。”可得出是中国第一部资产阶级宪法;它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立;成为中国近代民主化进程的一座丰碑。

(2)《临时约法》规定:根据所学可得出参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员;临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”。《组织大纲》规定:根据“临时大总统有“统治全国”、“统帅海陆军”之权;经参议院同意,“有宣战、媾和、缔结条约”、“制定官制、官规兼任免文武官员””等人话上可得出临时大总统为三军统帅;经参议院同意,有宣战、媾和、缔结条约权;制定官制、官规权;拥有官员任免权;设立中央临时审判所权。政体变化:结合所学可得出中华民国由总统制到责任内阁制。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 商鞅变法规定:“有军功者,各以率受上爵,为私斗者各以轻重被刑。……宗室非有军功论,不得为属籍”。原来“属籍”的标准是以与君之血缘而定,今则无军功便攀不上半点关系。这是对王族宗室制度的重大改革。它既可以切除一切旧宗法世袭传统势力之家存在的根子,又可抑制新的宗族集团的发生,使庶民个体小家庭有机会崛起。商鞅还实行了“编户齐民”制,每一个小家庭在国家版籍上单独著册立户,直接与政府发生联系,家庭成员普遍取得“公民”身份。商鞅在编户齐民中实行邻伍、邻里互保制,重横向的邻伍、邻里关系,而不重纵向的血缘关系,非血缘的社会关系超过族内关系。

——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

(1)根据材料,概括军功爵制推行所取得的成效。

(2)根据材料并结合所学知识,简析编户齐民制度推行的影响。

【答案】(1)成效:打击了旧宗室贵族势力;抑制新宗族势力产生;有利于个体小家庭凭借军功提高政治地位;提高了军队的战斗力。

(2)影响:促进个体小家庭形成;家庭成员获得独立的政治地位;推动社会关系变革;加强了对人民的管理与控制;有利于健全封建国家机器和加强中央集权。

【解析】

【详解】(1)成效:根据材料中“切除一切旧宗法世袭传统势力之家存在的根子”可知,打击了旧宗室贵族势力;根据“可抑制新的宗族集团的发生”可知,抑制新的宗族势力产生;根据“使庶民个体小家庭有机会崛起”可知,有利于个体小家庭凭借军功提高政治地位;根据所学知识可知,军功爵制的作用还包括,提高了军队的战斗力。

(2)影响:根据材料中“每一个小家庭在国家版籍上单独著册立户,直接与政府发生联系”可知,促进个体小家庭形成;根据“家庭成员普遍取得‘公民’身份”可知,家庭成员获得独立的政治地位;根据“重横向的邻伍、邻里关系,而不重纵向的血缘关系,非血缘的社会关系超过族内关系”可知,推动了社会关系变革;根据“编户齐民中实行邻伍、邻里互保制”可知,加强了对人民的管理与控制;综合材料和所学知识可知,编户齐民制度的推行,有利于健全封建国家机器和加强中央集权。

19. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 明清时期,农村经济快速发展。随着大土地所有制的发展,农村中失地农民大部分沦为佃农或者雇工,但在农业雇佣关系比较发达的地区,雇工家庭也不超过8%。商品经济向农村发展,江苏吴江地区“绫罗纱绸出盛泽镇,奔走衣被天下”。纺织业发展带动了桑蚕业和植棉业,湖州“以参为田”,苏州嘉定地区“种稻之田约止十分之一”。同时,在江南的农村开始出现一种包买制:城市商人向手工业者供给原料,收买成品。

——高寿仙《中国与英国的原始工业化:资本与制度问题》

材料二 明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

(1)根据材料一,指出明清时期农村经济发展的特点。

(2)根据材料二,指出明清时期新型市镇“新”的表现。并结合所学知识,分析这一时期我国社会经济转型的不利因素。

【答案】(1)小农经济占主导地位,但出现分化;土地兼并加剧;农业中租佃经营为主;种植结构变化,经济作物广泛种植;工商业经济有所发展(或商品经济发展);出现新的生产方式(或出现资本主义生产关系萌芽)。

(2)表现:以经营工商业为主;规模大;分布密集,形成较完善的城市网络;城乡联系密切。

不利因素:自然经济仍然占据着主导地位;严格推行重农抑商和海禁政策;封建君主专制空前强化;传统观念阻碍;传统科技的滞后性。

【解析】

【详解】(1)特点:根据所学知识可知,从地位看,小农经济占主导地位,但出现分化;根据材料“随着大土地所有制的发展,农村中失地农民大部分沦为佃农或者雇工,但在农业雇佣关系比较发达的地区,雇工家庭也不超过8%”可知,土地兼并加剧;农业中租佃经营为主;根据材料“纺织业发展带动了桑蚕业和植棉业,湖州‘以参为田’,苏州嘉定地区‘种稻之田约止十分之一’”可知,种植结构变化,经济作物广泛种植;根据材料“商品经济向农村发展,江苏吴江地区‘绫罗纱绸出盛泽镇,奔走衣被天下’”可知,工商业经济有所发展(或商品经济发展);根据材料“同时,在江南的农村开始出现一种包买制:城市商人向手工业者供给原料,收买成品。”可知,出现新的生产方式(或出现资本主义生产关系萌芽)。

(2)表现:根据材料“这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场”可知,以经营工商业为主、城乡联系密切;根据材料“明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里”可知,规模大、分布密集,形成较完善的城市网络。不利因素:根据所学知识可知,从经济结构看,当时自然经济仍然占据着主导地位;从国家政策看,严格推行重农抑商和海禁政策;从政治角度分析,当时封建君主专制空前强化;根据所学知识可知,传统观念的阻碍;根据所学知识可知,传统科技的滞后性。

历史试题卷

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 秦朝“天下之事无小大皆决于上”,说明秦朝的政治制度( )

A. 中央集权 B. 皇帝独尊 C. 皇位世袭 D. 皇权至上

2. 宋代仁宗朝,三司使陈旭因违反“三公不按吏”制度,于朝堂"伤人",被监察官弹劾并被罢职务,枢密使晏殊以笏击人折齿,监察官员曹修古认为其“忿躁亡大臣体”,予以弹劾,据此可推知,当时( )

A. 专制皇权得到强化 B. 建章立制维护法纪

C. 中枢权力相互制衡 D. 行政效能有所提高

3. 临时派某官前往办理某事,事解辄罢,叫使职差遣。唐代安史之乱后,各种使职差遣得到迅速发展,且逐渐由临时性质向固定化转变,原来的主管官员和机构的职权反而被逐渐剥夺,形成了“为使则重,为官则轻”的局面。这表明唐代

A. 三省六部制渐趋解体 B. 地方节度使控制了中央

C. 外重内轻局面的形成 D. 新的权力体系逐渐产生

4. 考古学家在北京房山区琉璃河遗址中发现了城址和一批西周墓葬,墓葬中出土不少珍贵铜器。在带有“匽(燕)侯”铭文的铜器中,有一件记载了“太保”活动的情况。《尚书·君奭》中记载:“召公为保,周公为师,相成王为左右。”据此可知,该遗址

A. 可能是西周燕国早期的国都所在地 B. 可作为研究西周宗法制的重要依据

C. 体现了中国文明多元一体的特点 D. 反映出了私营手工业的发展情况

5. 所谓“密折”,其实就是“密奏”,是在给皇帝的奏折内附奏机密要事。明清的密折制度有着严格的保密规定,京官可以面呈,外省递奏必须使用折匣、锁好,一般事务可派家丁送至紫禁城景运门交奏事官员转呈;急件可派手下武官随驿站递送。如此严格的密折制度主要反映了

A. 清朝行政效率的提离 B. 对群臣驾驭

C. 君主高度集权 D. 民情上通下达

6. 《商君书》载:“民不逃粟,野无荒草,则国富”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”“治国之举,责令贫者富,富者贫,贫者富,富者贫,国强”,这些记载反映了商鞅的治国方略是

A. 发展农业 B. 奖励军功 C. 中央集权 D. 取信于民

7. 周王朝历时近八百年,为了有效统治,西周实行

A. 宗法制 B. 分封制 C. 郡县制 D. 行省制

8. 元代地方政务一般采用聚会形式进行裁决,裁定结果由与会官员联名署押。这一制度在当时被称为圆署或圆坐署事。该制度

A. 提高了中书省的行政效率

B. 减少了政权的民族色彩

C. 有效地制约了君主专制

D. 体现官僚群体内相对民主

9. 唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工如他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士的面貌画的完全一致:他在干福的壁画里,把菩萨画成自己的样子。这表明吴道子的宗教画

A. 注重表现人物的神韵意趣

B. 达到了得意忘形

C. 重视吸取外来的美术风格

D. 蕴含世俗化倾向

10. 某中学历史兴趣小组在进行主题探究时,围绕着“城邦”、“财产等级制”、“陪审法庭”、“观剧津贴”等关键词进行了热烈的讨论。据此判断,他们探究的主题最有可能是

A. 古代希腊的民主政治 B. 罗马法的起源与发展

C. 人文主义思想的产生 D. 资本主义萌芽的兴起

11. 1903年9月,清政府设立商部,下设四个司,其中保惠司主要负责处理商务,平均司主要负责农林牧副业,通艺司主要负责近代工矿、交通事业,会计司主要负责税务、银行、货币、度量衡等事务这反映出清政府

A. 以发展经济为首要目标 B. 为政治变革积极做准备

C. 积极参与国际贸易竞争 D. 意在扩大政府财政来源

12. 韩三平是电影《建国大业》的导演,记者在采访他时,他说了这样一段话:“代表大多数人的要求,这是国民党失败、共产党胜利,蒋介石失败、毛泽东胜利的根本原因。”最能体现共产党“代表大多数人的要求”的制度是( )

A. 中共领导的多党合作和政治协商制度

B. 民族区域自治制度

C. 全国人民代表大会制度

D. “一国两制”的和平统一方针

13. 1948年石家庄大河村根据地农民用投豆子方式选举干部,谁背后碗中的豆多,谁当选,故名“豆选”,下图为版画《豆选》的一部分。这幅画体现了( )

A. 全国农民逐步实现当家作主愿望 B. 男女平等已经成为普遍的社会风气

C. 解放区重视维护人民民主政治权利 D. 中国共产党开始进行民主制度探索

14. 1931年中华苏维埃共和国成立,实行工农兵代表大会制度,地方和军队的苏维埃代表均由选举产生,全国工农兵代表大会是最高权力机关。全国苏维埃临时中央执行委员会是最高政权机关,下设各类机构。这( )

A. 是人民代表大会制度的萌芽 B. 为建立人民共和国奠定理论基础

C. 开辟了一条全新的革命道路 D. 巩固和扩大了抗日民族统一战线

15. 民国初年,政党政治异常活跃,有激进和保守二派之分。各种政党分化组合,党派林立,国民党力量强大,曾一度在国会中发挥重要作用;但因受执政者打压,任何政党都未进入国家权力的核心,政党政治的实践以失败告终。由此可知

A. 共和制度丧失生命力 B. 民主政治不合时宜

C. 专制政体扩大影响力 D. 政治革新道路曲折

16. 下表为新中国成立以来基层管理方式的变化表。这一变化反映出我国( )

1958~1982年 人民公社拥有集体资金统一分配与调度权

1982~2001年 村民委员会是农村基层群众自治性组织

党的十八大以来 社区党支部成员和社区党员充当网络信息员以及参与社区治理

A. 基层自治已经成熟 B. 基层职能不断完善

C. 人民权利得到保障 D. 国家治理体系的发展

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共三小题,17题17分 ,18题15分,19题20分,共52分)

17. 南京临时政府匆匆成立后,相继颁布了《修正中华民国临时政府组织大纲》(以下简称《组织大纲》)和《中华民国临时约法》,将临时政府的政治体制迅速树立。

材料一 《临时约法》共分7章、56条,在规定了“中华民国之主权属于国民全体”和人民应该享有的诸种权利后,明确规定了资产阶级共和国的国家制度,肯定了三权分立的原则。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(1)《临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,指出其在当时的实质意义,结合所学分析《临时约法》的历史意义。

材料二 《组织大纲》规定,临时大总统有“统治全国”、“统帅海陆军”之权;经参议院同意,“有宣战、媾和、缔结条约”、“制定官制、官规兼任免文武官员”、“任免国务委员及外交专使”、“设立临时中央审判所”等权力。显然,临时大总统是名副其实的国家元首……建立这样的政府体制,固然有孙中山对于美国政府体制心仪已久的缘故,在当时也确实有必要。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(2)比较以上两个文件关于总统权力的规定,并结合所学分析中华民国政体发生的变化。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 商鞅变法规定:“有军功者,各以率受上爵,为私斗者各以轻重被刑。……宗室非有军功论,不得为属籍”。原来“属籍”的标准是以与君之血缘而定,今则无军功便攀不上半点关系。这是对王族宗室制度的重大改革。它既可以切除一切旧宗法世袭传统势力之家存在的根子,又可抑制新的宗族集团的发生,使庶民个体小家庭有机会崛起。商鞅还实行了“编户齐民”制,每一个小家庭在国家版籍上单独著册立户,直接与政府发生联系,家庭成员普遍取得“公民”身份。商鞅在编户齐民中实行邻伍、邻里互保制,重横向的邻伍、邻里关系,而不重纵向的血缘关系,非血缘的社会关系超过族内关系。

——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

(1)根据材料,概括军功爵制推行所取得的成效。

(2)根据材料并结合所学知识,简析编户齐民制度推行的影响。

19. 阅读下列材料,回答问题

材料一 明清时期,农村经济快速发展。随着大土地所有制的发展,农村中失地农民大部分沦为佃农或者雇工,但在农业雇佣关系比较发达的地区,雇工家庭也不超过8%。商品经济向农村发展,江苏吴江地区“绫罗纱绸出盛泽镇,奔走衣被天下”。纺织业发展带动了桑蚕业和植棉业,湖州“以参为田”,苏州嘉定地区“种稻之田约止十分之一”。同时,在江南的农村开始出现一种包买制:城市商人向手工业者供给原料,收买成品。

——高寿仙《中国与英国的原始工业化:资本与制度问题》

材料二 明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

(1)根据材料一,指出明清时期农村经济发展的特点。

(2)根据材料二,指出明清时期新型市镇“新”的表现。并结合所学知识,分析这一时期我国社会经济转型的不利因素。

远恒佳景炎高级中学2023-2024学年高二上学期开学考试

历史试题卷 答案解析

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 秦朝“天下之事无小大皆决于上”,说明秦朝的政治制度( )

A. 中央集权 B. 皇帝独尊 C. 皇位世袭 D. 皇权至上

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“天下之事无小大皆决于上”,并结合所学可知,这体现了秦朝政治制度“皇权至上”的特点,表明权力的高度集中,大小事听命于皇帝,D项正确;中央集权指的是将地方权力收归中央,排除A项;皇帝独尊指的是“朕”、“玺”等只准皇帝使用而百姓不能用,排除B项;皇位世袭指的是国家王位由一个家族世代承袭,排除C项。故选D项。

2. 宋代仁宗朝,三司使陈旭因违反“三公不按吏”制度,于朝堂"伤人",被监察官弹劾并被罢职务,枢密使晏殊以笏击人折齿,监察官员曹修古认为其“忿躁亡大臣体”,予以弹劾,据此可推知,当时( )

A. 专制皇权得到强化 B. 建章立制维护法纪

C. 中枢权力相互制衡 D. 行政效能有所提高

【答案】B

【解析】

【详解】根据材料可知三司使陈旭和枢密使晏殊遭到监察官员的弹劾,反映宋代监察官员坚决维护法纪,B项正确;材料未涉及皇权的加强,排除A项;监察机构不属于中枢机构,排除C项;材料未涉及行政效率提高,排除D项。故选B项。

3. 临时派某官前往办理某事,事解辄罢,叫使职差遣。唐代安史之乱后,各种使职差遣得到迅速发展,且逐渐由临时性质向固定化转变,原来主管官员和机构的职权反而被逐渐剥夺,形成了“为使则重,为官则轻”的局面。这表明唐代

A. 三省六部制渐趋解体 B. 地方节度使控制了中央

C. 外重内轻局面的形成 D. 新的权力体系逐渐产生

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】由材料可知,“使职差遣”侵夺了原来职官的权力,新出现的一些使职导致原来的一套官僚体系紊乱,新的权力体系逐渐产生,故选D项;三省六部制始于隋朝,完善于唐朝,此后一直到清末,三省虽有变革,但六部制基本沿袭未改,故排除A项;安史之乱后虽然形成了藩镇割据的局面,但地方节度使还不能控制中央,排除B项;唐代外重内轻的局面形成于唐玄宗天宝年间,安史之乱后随着藩镇割据的形成,外重内轻的局面已经非常严重,排除C项。

4. 考古学家在北京房山区琉璃河遗址中发现了城址和一批西周墓葬,墓葬中出土不少珍贵铜器。在带有“匽(燕)侯”铭文的铜器中,有一件记载了“太保”活动的情况。《尚书·君奭》中记载:“召公为保,周公为师,相成王为左右。”据此可知,该遗址

A. 可能是西周燕国早期的国都所在地 B. 可作为研究西周宗法制的重要依据

C. 体现了中国文明多元一体的特点 D. 反映出了私营手工业的发展情况

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料该遗址中有城址和珍贵的青铜器,青铜器上还有召公相关的铭文记载,结合所学,西周实行分封制,召公奭被分封在了燕地(今北京),由此可知该遗址很可能是燕国早期都城的所在地,A选项正确;材料体现不出宗法制和多元一体,故BC项错误;西周时期“工商食官”,该遗址反映的是官营手工业的发展情况,排除D项。。

5. 所谓“密折”,其实就是“密奏”,是在给皇帝奏折内附奏机密要事。明清的密折制度有着严格的保密规定,京官可以面呈,外省递奏必须使用折匣、锁好,一般事务可派家丁送至紫禁城景运门交奏事官员转呈;急件可派手下武官随驿站递送。如此严格的密折制度主要反映了

A. 清朝行政效率的提离 B. 对群臣驾驭

C. 君主高度集权 D. 民情上通下达

【答案】C

【解析】

【详解】由“明清的密折制度有着严格的保密规定,京官可以面呈,外省递奏必须使用折匣、锁好,一般事务可派家丁送至紫禁城景运门交奏事官员转呈;急件可派手下武官随驿站递送”结合所学可知密折制度主要是皇帝要把控中央和地方的大小事,反映了君主高度集权,故本题答案选C项;ABC项不是密折制度的本质。

6. 《商君书》载:“民不逃粟,野无荒草,则国富”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”“治国之举,责令贫者富,富者贫,贫者富,富者贫,国强”,这些记载反映了商鞅的治国方略是

A. 发展农业 B. 奖励军功 C. 中央集权 D. 取信于民

【答案】A

【解析】

【详解】本题以商鞅变法的措施为切入点,考查了时空观念、史料实证和家国情怀素养。商鞅把农业作为国民经济的主导产业,而且将它视为唯一的、排他性的产业,进而主张抑商、禁末。他首次将农业称作“本”,强调“凡将立国”,“事本不可不抟(专)”。在经济上,“壹务则国富”,“民不逃粟,野无荒草,则国富”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,故A项符合题意;材料没有涉及军功问题,B项排除;中央集权强调中央与地方的关系,材料中强调的是发展农业问题,故C项、D项排除。

7. 周王朝历时近八百年,为了有效统治,西周实行

A. 宗法制 B. 分封制 C. 郡县制 D. 行省制

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】西周建立后,经历了短期的社会动荡,为了对被征服的广大地区进行有效统治,周公修改了商朝的内外服制度,大举分封,在保证周王室强大的条件下,将亲族和功臣分派到各地,广建封国,巩固了周朝的统治秩序,确立了周王天下共主的地位,故B项正确;西周通过分封制扩大了统治区域,加强了对被征服地区的控制。 宗法制与分封制互为表里,进一步巩固了分封制形成的统治秩序,并未直接实现对地方的有效统治,故A错误;郡县制和行省制分别是秦朝和元朝开始设立的地方行政制度,与题干的时间不符,故CD项错误。

8. 元代地方政务一般采用聚会形式进行裁决,裁定结果由与会官员联名署押。这一制度在当时被称为圆署或圆坐署事。该制度

A. 提高了中书省的行政效率

B. 减少了政权的民族色彩

C. 有效地制约了君主专制

D. 体现官僚群体内相对民主

【答案】A

【解析】

【详解】圆署或圆坐署事是蒙古贵族内部比较民主的集体决策方式,体现了官僚群体内相对民主,故A项正确;元代地方政务(行省内部)实行的是圆署或圆坐署事,即采用聚会形式进行裁决,裁定结果由与会官员联名署押,保留了元代蒙古贵族集体决策的民族色彩,故B项错误;元代地方政务实行圆署或圆坐署事,使每个地方官员都不可能独立行使权力,这有利于皇帝的集权与政令的贯彻执行,故C项错误;古代是君主专制,D错误。

9. 唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工如他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士的面貌画的完全一致:他在干福的壁画里,把菩萨画成自己的样子。这表明吴道子的宗教画

A. 注重表现人物的神韵意趣

B. 达到了得意忘形

C. 重视吸取外来的美术风格

D. 蕴含世俗化倾向

【答案】D

【解析】

【详解】由 “吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工”,可知吴道子的宗教画与现实生活紧密联系,体现了世俗化的特点,D项正确;材料没有提及“注重表现人物的神韵意趣”的信息,A项错误;材料中没有说明吴道子作画时特别追求神韵、意境,忽略所画对象的真实性,与“达到了得意忘形”不符,B项错误; “按照生活的逻辑,自由地对宗教人物作现实的加工”,并非吸取外来风格,C项错误。

10. 某中学历史兴趣小组在进行主题探究时,围绕着“城邦”、“财产等级制”、“陪审法庭”、“观剧津贴”等关键词进行了热烈的讨论。据此判断,他们探究的主题最有可能是

A. 古代希腊的民主政治 B. 罗马法的起源与发展

C. 人文主义思想的产生 D. 资本主义萌芽的兴起

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识,根据“城邦”、“财产等级制”、“陪审法庭”、“观剧津贴”可判定它属于雅典民主政治的内容,A正确;其它三项不符合材料主旨,排除。故选A。

11. 1903年9月,清政府设立商部,下设四个司,其中保惠司主要负责处理商务,平均司主要负责农林牧副业,通艺司主要负责近代工矿、交通事业,会计司主要负责税务、银行、货币、度量衡等事务。这反映出清政府

A. 以发展经济为首要目标 B. 为政治变革积极做准备

C. 积极参与国际贸易竞争 D. 意在扩大政府财政来源

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料并结合所学可知,1903年9月,清政府设立商部,下设四个司,涉及经济发展的多个领域,主观目的是增加清政府的财政税收,D项正确;当时期清政府的首要目标是巩固政权,不是以发展经济为首要目标,排除A项;清政府设立商部主要目的是增加收入,不是为政治变革做准备,排除B项;材料体现不出清政府参与国际贸易竞争,排除C项。故选D项。

12. 韩三平是电影《建国大业》的导演,记者在采访他时,他说了这样一段话:“代表大多数人的要求,这是国民党失败、共产党胜利,蒋介石失败、毛泽东胜利的根本原因。”最能体现共产党“代表大多数人的要求”的制度是( )

A. 中共领导的多党合作和政治协商制度

B. 民族区域自治制度

C. 全国人民代表大会制度

D. “一国两制”的和平统一方针

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“代表大多数人的要求,这是国民党失败、共产党胜利,蒋介石失败、毛泽东胜利的根本原因。”可知,代表大多数人的要求指的是人民当家作主,行使人民的权利,即人民代表大会制度,C项正确;中共领导的多党合作和政治协商制度属于中国特色的政党制度,排除A项;民族区域自治制度是由中国特色的民族政策的体现,不能体现代表大多数人的要求,排除B项;“一国两制”的和平统一方针仅限于港澳台地区,不符合题意,排除D项。故选C项。

13. 1948年石家庄大河村根据地农民用投豆子方式选举干部,谁背后碗中的豆多,谁当选,故名“豆选”,下图为版画《豆选》的一部分。这幅画体现了( )

A. 全国农民逐步实现当家作主的愿望 B. 男女平等已经成为普遍的社会风气

C. 解放区重视维护人民民主政治权利 D. 中国共产党开始进行民主制度探索

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料可知,材料体现的是解放战争期间,根据地人民用投豆子方式选举干部的情况,在当时人民文化水平普遍较低的情况下,这一措施有效维护了解放区人民的政治权利,C项正确;此时解放战争尚未结束,当时人民还未实现当家做主的愿望,排除A项;材料无法体现男女平等的社会风气,排除B项;早在土地革命时期中国共产党就已经开始进行民主制度探索,与题干时间不符,排除D项。故选C项。

14. 1931年中华苏维埃共和国成立,实行工农兵代表大会制度,地方和军队的苏维埃代表均由选举产生,全国工农兵代表大会是最高权力机关。全国苏维埃临时中央执行委员会是最高政权机关,下设各类机构。这( )

A. 是人民代表大会制度的萌芽 B. 为建立人民共和国奠定理论基础

C. 开辟了一条全新的革命道路 D. 巩固和扩大了抗日民族统一战线

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,土地革命战争时期,中国共产党领导农村革命根据地军民,选举地方和军队苏维埃代表,组成最高权力机关,建立的工农兵代表大会制度,是人民代表大会制度的萌芽,A项正确;为建立人民共和国奠定理论基础的是《论人民民主专政》,排除B项;材料并未体现革命道路的开辟,排除C项;抗日民族统一战线政策直到1935年才提出,排除D项。故选A项。

15. 民国初年,政党政治异常活跃,有激进和保守二派之分。各种政党分化组合,党派林立,国民党力量强大,曾一度在国会中发挥重要作用;但因受执政者打压,任何政党都未进入国家权力的核心,政党政治的实践以失败告终。由此可知

A. 共和制度丧失生命力 B. 民主政治不合时宜

C. 专制政体扩大影响力 D. 政治革新道路曲折

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“政党政治异常活跃、国民党力量强大、政党政治的实践以失败告终”可知,民国初年,政党政治从异常活跃走向最终失败,说明近代政治革新道路并不是一帆风顺的,而是充满曲折,D项正确;共和制度只是暂时遭遇挫折,并未丧失生命力,A项排除;辛亥革命后,民主共和观念深入人心,民主政治顺应历史潮流,B项排除;专制政体不得人心,袁世凯的独裁统治及复辟活动引起民众声讨,最终以失败告终,C项排除。故选D项。

16. 下表为新中国成立以来基层管理方式的变化表。这一变化反映出我国( )

1958~1982年 人民公社拥有集体资金的统一分配与调度权

1982~2001年 村民委员会是农村基层群众自治性组织

党的十八大以来 社区党支部成员和社区党员充当网络信息员以及参与社区治理

A. 基层自治已经成熟 B. 基层职能在不断完善

C. 人民权利得到保障 D. 国家治理体系的发展

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料可知,从新中国成立以来,基层社区的职能屡次变化,结合所学可知,这说明我国基层管理方式在不断适应国家治理的转变,即体现了国家治理体系的发展,D项正确;基层自治尚处于探索的过程中,并没有成熟,排除A项;材料中基层职能在不断发生转变,而非完善,排除B项;人民权利是需要通过制定法律来保障的,材料无法体现,排除C项。故选D项。

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题共三小题,17题17分 ,18题15分,19题20分,共52分)

17. 南京临时政府匆匆成立后,相继颁布了《修正中华民国临时政府组织大纲》(以下简称《组织大纲》)和《中华民国临时约法》,将临时政府的政治体制迅速树立。

材料一 《临时约法》共分7章、56条,在规定了“中华民国之主权属于国民全体”和人民应该享有的诸种权利后,明确规定了资产阶级共和国的国家制度,肯定了三权分立的原则。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(1)《临时约法》规定“中华民国之主权属于国民全体”,指出其在当时的实质意义,结合所学分析《临时约法》的历史意义。

材料二 《组织大纲》规定,临时大总统有“统治全国”、“统帅海陆军”之权;经参议院同意,“有宣战、媾和、缔结条约”、“制定官制、官规兼任免文武官员”、“任免国务委员及外交专使”、“设立临时中央审判所”等权力。显然,临时大总统是名副其实的国家元首……建立这样的政府体制,固然有孙中山对于美国政府体制心仪已久的缘故,在当时也确实有必要。

——张岂之、陈振江、江沛《中国历史晚清民国卷》

(2)比较以上两个文件关于总统权力规定,并结合所学分析中华民国政体发生的变化。

【答案】(1)实质意义:否定君主专制制度。

历史意义:是中国第一部资产阶级宪法;它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立;成为中国近代民主化进程的一座丰碑。

(2)《临时约法》规定:参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员;临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”。《组织大纲》规定:临时大总统为三军统帅;经参议院同意,有宣战、媾和、缔结条约权;制定官制、官规权;拥有官员任免权;设立中央临时审判所权。政体变化:由总统制到责任内阁制。

【解析】

【详解】(1)实质意义:根据所学可得出现实意义是否定君主专制制度。历史意义:根据“明确规定了资产阶级共和国的国家制度,肯定了三权分立的原则。”可得出是中国第一部资产阶级宪法;它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立;成为中国近代民主化进程的一座丰碑。

(2)《临时约法》规定:根据所学可得出参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员;临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”。《组织大纲》规定:根据“临时大总统有“统治全国”、“统帅海陆军”之权;经参议院同意,“有宣战、媾和、缔结条约”、“制定官制、官规兼任免文武官员””等人话上可得出临时大总统为三军统帅;经参议院同意,有宣战、媾和、缔结条约权;制定官制、官规权;拥有官员任免权;设立中央临时审判所权。政体变化:结合所学可得出中华民国由总统制到责任内阁制。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 商鞅变法规定:“有军功者,各以率受上爵,为私斗者各以轻重被刑。……宗室非有军功论,不得为属籍”。原来“属籍”的标准是以与君之血缘而定,今则无军功便攀不上半点关系。这是对王族宗室制度的重大改革。它既可以切除一切旧宗法世袭传统势力之家存在的根子,又可抑制新的宗族集团的发生,使庶民个体小家庭有机会崛起。商鞅还实行了“编户齐民”制,每一个小家庭在国家版籍上单独著册立户,直接与政府发生联系,家庭成员普遍取得“公民”身份。商鞅在编户齐民中实行邻伍、邻里互保制,重横向的邻伍、邻里关系,而不重纵向的血缘关系,非血缘的社会关系超过族内关系。

——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

(1)根据材料,概括军功爵制推行所取得的成效。

(2)根据材料并结合所学知识,简析编户齐民制度推行的影响。

【答案】(1)成效:打击了旧宗室贵族势力;抑制新宗族势力产生;有利于个体小家庭凭借军功提高政治地位;提高了军队的战斗力。

(2)影响:促进个体小家庭形成;家庭成员获得独立的政治地位;推动社会关系变革;加强了对人民的管理与控制;有利于健全封建国家机器和加强中央集权。

【解析】

【详解】(1)成效:根据材料中“切除一切旧宗法世袭传统势力之家存在的根子”可知,打击了旧宗室贵族势力;根据“可抑制新的宗族集团的发生”可知,抑制新的宗族势力产生;根据“使庶民个体小家庭有机会崛起”可知,有利于个体小家庭凭借军功提高政治地位;根据所学知识可知,军功爵制的作用还包括,提高了军队的战斗力。

(2)影响:根据材料中“每一个小家庭在国家版籍上单独著册立户,直接与政府发生联系”可知,促进个体小家庭形成;根据“家庭成员普遍取得‘公民’身份”可知,家庭成员获得独立的政治地位;根据“重横向的邻伍、邻里关系,而不重纵向的血缘关系,非血缘的社会关系超过族内关系”可知,推动了社会关系变革;根据“编户齐民中实行邻伍、邻里互保制”可知,加强了对人民的管理与控制;综合材料和所学知识可知,编户齐民制度的推行,有利于健全封建国家机器和加强中央集权。

19. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 明清时期,农村经济快速发展。随着大土地所有制的发展,农村中失地农民大部分沦为佃农或者雇工,但在农业雇佣关系比较发达的地区,雇工家庭也不超过8%。商品经济向农村发展,江苏吴江地区“绫罗纱绸出盛泽镇,奔走衣被天下”。纺织业发展带动了桑蚕业和植棉业,湖州“以参为田”,苏州嘉定地区“种稻之田约止十分之一”。同时,在江南的农村开始出现一种包买制:城市商人向手工业者供给原料,收买成品。

——高寿仙《中国与英国的原始工业化:资本与制度问题》

材料二 明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

(1)根据材料一,指出明清时期农村经济发展的特点。

(2)根据材料二,指出明清时期新型市镇“新”的表现。并结合所学知识,分析这一时期我国社会经济转型的不利因素。

【答案】(1)小农经济占主导地位,但出现分化;土地兼并加剧;农业中租佃经营为主;种植结构变化,经济作物广泛种植;工商业经济有所发展(或商品经济发展);出现新的生产方式(或出现资本主义生产关系萌芽)。

(2)表现:以经营工商业为主;规模大;分布密集,形成较完善的城市网络;城乡联系密切。

不利因素:自然经济仍然占据着主导地位;严格推行重农抑商和海禁政策;封建君主专制空前强化;传统观念阻碍;传统科技的滞后性。

【解析】

【详解】(1)特点:根据所学知识可知,从地位看,小农经济占主导地位,但出现分化;根据材料“随着大土地所有制的发展,农村中失地农民大部分沦为佃农或者雇工,但在农业雇佣关系比较发达的地区,雇工家庭也不超过8%”可知,土地兼并加剧;农业中租佃经营为主;根据材料“纺织业发展带动了桑蚕业和植棉业,湖州‘以参为田’,苏州嘉定地区‘种稻之田约止十分之一’”可知,种植结构变化,经济作物广泛种植;根据材料“商品经济向农村发展,江苏吴江地区‘绫罗纱绸出盛泽镇,奔走衣被天下’”可知,工商业经济有所发展(或商品经济发展);根据材料“同时,在江南的农村开始出现一种包买制:城市商人向手工业者供给原料,收买成品。”可知,出现新的生产方式(或出现资本主义生产关系萌芽)。

(2)表现:根据材料“这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场”可知,以经营工商业为主、城乡联系密切;根据材料“明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里”可知,规模大、分布密集,形成较完善的城市网络。不利因素:根据所学知识可知,从经济结构看,当时自然经济仍然占据着主导地位;从国家政策看,严格推行重农抑商和海禁政策;从政治角度分析,当时封建君主专制空前强化;根据所学知识可知,传统观念的阻碍;根据所学知识可知,传统科技的滞后性。

同课章节目录