高中语文选择性必修中册 6.2 ?为了忘却的记念 同步练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 高中语文选择性必修中册 6.2 ?为了忘却的记念 同步练习(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 289.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

6.2 *为了忘却的记念

一、单选题

1.下列词语中,加点字的注音都正确的一组是( )

A.缁衣(zī) 惴惴(zhuì)

曲译(qū) 戳穿(chuò)

B.铿锵(kēnɡ) 拓荒(tuò)

宝藏(cánɡ) 脚镣(liào)

C.函电(hán) 眷恋(juàn)

淤积(yū) 喘息(chuǎn)

D.客栈(zhàn) 煞尾(shā)

寥寥(liáo) 挈带(qì)

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.永诀 眷恋 信扎 罗曼谛克 仓皇失措

B.戮穿 缁衣 恩赐 苟延残喘 郑重其事

C.通辑 轻率 伤疤 斩钉接铁 情随事迁

D.吮血 欣幸 涅槃 光怪陆离 欲盖弥彰

3.对下列各句修辞手法的分析,不恰当的一组是 ( )

A.沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(反复)

B.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。(对比)

C.中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。(反语)

D.人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块。但请愿是不在其中的,更何况是徒手。(比喻)

4.下列各句中,加点的成语使用不正确的一项是( )

A.我很欣幸他的得释,但一面又很为我的那两本书痛惜:落在捕房的手里,真是明珠投暗了。

B.那两本书是特地托书店从德国买来的。后来大抵带在身边,后来见异思迁,已没有翻译的意思了。

C.但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了。

D.他曾经和我通过信,投过稿,但现在寻起来,一无所得,想必是十七日那夜统统烧掉了。

二、语言表达

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

1937年,毛泽东在陕北公学纪念鲁迅逝世一周年的演讲中说:“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人,孔子是封建社会的圣人, 。”王富仁先生对此作了独到的分析,认为毛泽东同志之所以视鲁迅为现代中国的圣人,是从鲁迅思想对于中华民族及其精神发展的实际意义进行评价的,而鲁迅之所以成为中国现代史上最伟大的思想家, 。这个精神素质便是他彻底摆脱了传统的奴隶性格, 。

三、问答题

6.“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”一句中“不敢”“不愿”“不屑”三者有什么区别?这句话应如何理解?(选自《为了忘却的记念》)

7.《为了忘却的记念》中第16段有三处用了“疑心”一词,这三处“疑心”该怎样理解?

8.《为了忘却的记念》一文中有三处用典,其目的和作用分别是什么?

9.《为了忘却的纪念》中作者叙述了同白莽的三次会见,通过哪些具体生动的材料,表现白莽形象的什么特点?

四、现代文阅读

阅读《为了忘却的记念(节选)》,完成下面小题。

为了忘却的记念(节选)

鲁迅

我的决不邀投稿者相见,其实也并不完全因为谦虚,其中含着省事的分子也不少。由于历来的经验,我知道青年们,尤其是文学青年们,十之九是感觉很敏,自尊心也很旺盛的,一不小心,极容易得到误解,所以倒是故意回避的时候多。见面尚且怕,更不必说敢有托付了。但那时我在上海,也有一个惟一的不但敢于随便谈笑,而且还敢于托他办点私事的人,那就是送书去给白莽的柔石。

我和柔石最初的相见,不知道是何时,在那里。他仿佛说过,曾在北京听过我的讲义,那么,当在八九年之前了。我也忘记了在上海怎么来往起来,总之,他那时住在景云里,离我的寓所不过四五家门面,不知怎么一来,就来往起来了。大约最初的一回他就告诉我是姓赵,名平复。但他又曾谈起他家乡的豪绅的气焰之盛,说是有一个绅士,以为他的名字好,要给儿子用,叫他不要用这名字了。所以我疑心他的原名是“平福”,平稳而有福,才正中乡绅的意,对于“复”字却未必有这么热心。他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且颇有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。

他躲在寓里弄文学,也创作,也翻译,我们往来了许多日,说得投合起来了,于是另外约定了几个同意的青年,设立朝花社。目的是在绍介东欧和北欧的文学,输入外国的版画,因为我们都以为应该来扶植一点刚健质朴的文艺。接着就印《朝花旬刊》,印《近代世界短篇小说集》,印《艺苑朝华》,算都在循着这条线,只有其中的一本《蕗谷虹儿画选》,是为了扫荡上海滩上的“艺术家”,即戳穿叶灵凤这纸老虎而印的。

然而柔石自己没有钱,他借了二百多块钱来做印本。除买纸之外,大部分的稿子和杂务都是归他做,如跑印刷局,制图,校字之类。可是往往不如意,说起来皱着眉头。看他旧作品,都很有悲观的气息,但实际上并不然,他相信人们是好的。我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,“会这样的么?----不至于此罢?……”

不过朝花社不久就倒闭了,我也不想说清其中的原因,总之是柔石的理想的头,先碰了一个大钉子,力气固然白化,此外还得去借一百块钱来付纸账。后来他对于我那“人心惟危”说的怀疑减少了,有时也叹息道,“真会这样的么?……”但是,他仍然相信人们是好的。

他于是一面将自己所应得的朝花社的残书送到明日书店和光华书局去,希望还能够收回几文钱,一面就拼命的译书,准备还借款,这就是卖给商务印书馆的《丹麦短篇小说集》和戈理基作的长篇小说《阿尔泰莫诺夫之事业》。但我想,这些译稿,也许去年已被兵火烧掉了。

他的迂渐渐的改变起来,终于也敢和女性的同乡或朋友一同去走路了,但那距离,却至少总有三四尺的。这方法很不好,有时我在路上遇见他,只要在相距三四尺前后或左右有一个年青漂亮的女人,我便会疑心就是他的朋友。但他和我一同走路的时候,可就走得近了,简直是扶住我,因为怕我被汽车或电车撞死;我这面也为他近视而又要照顾别人担心,大家都苍皇失措的愁一路,所以倘不是万不得已,我是不大和他一同出去的,我实在看得他吃力,因而自己也吃力。

无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。

他终于决定地改变了,有一回,曾经明白的告诉我,此后应该转换作品的内容和形式。我说:这怕难罢,譬如使惯了刀的,这回要他要棍,怎么能行呢?他简洁的答道:只要学起来!

他说的并不是空话,真也在从新学起来了,其时他曾经带了一个朋友来访我,那就是冯铿女士。谈了一些天,我对于她终于很隔膜,我疑心她有点罗曼谛克,急于事功;我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的。但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了。---我其实也并不比我所怕见的神经过敏而自尊的文学青年高明。

她的体质是弱的,也并不美丽。

10.按要求完成下面填空。

①“即戳穿叶灵凤这纸老虎而印的”这句中的“纸老虎”,意思是 ”。

②“大家都苍皇失措的愁一路”这句中的“苍皇”,现在写作“ ”。

③“我疑心她有点罗曼谛克,急于事功”这句中的“急于事功”,可用另外的四字词语替代,这个词语是 。

11.阅读下面课堂学习材料,按要求完成答题。

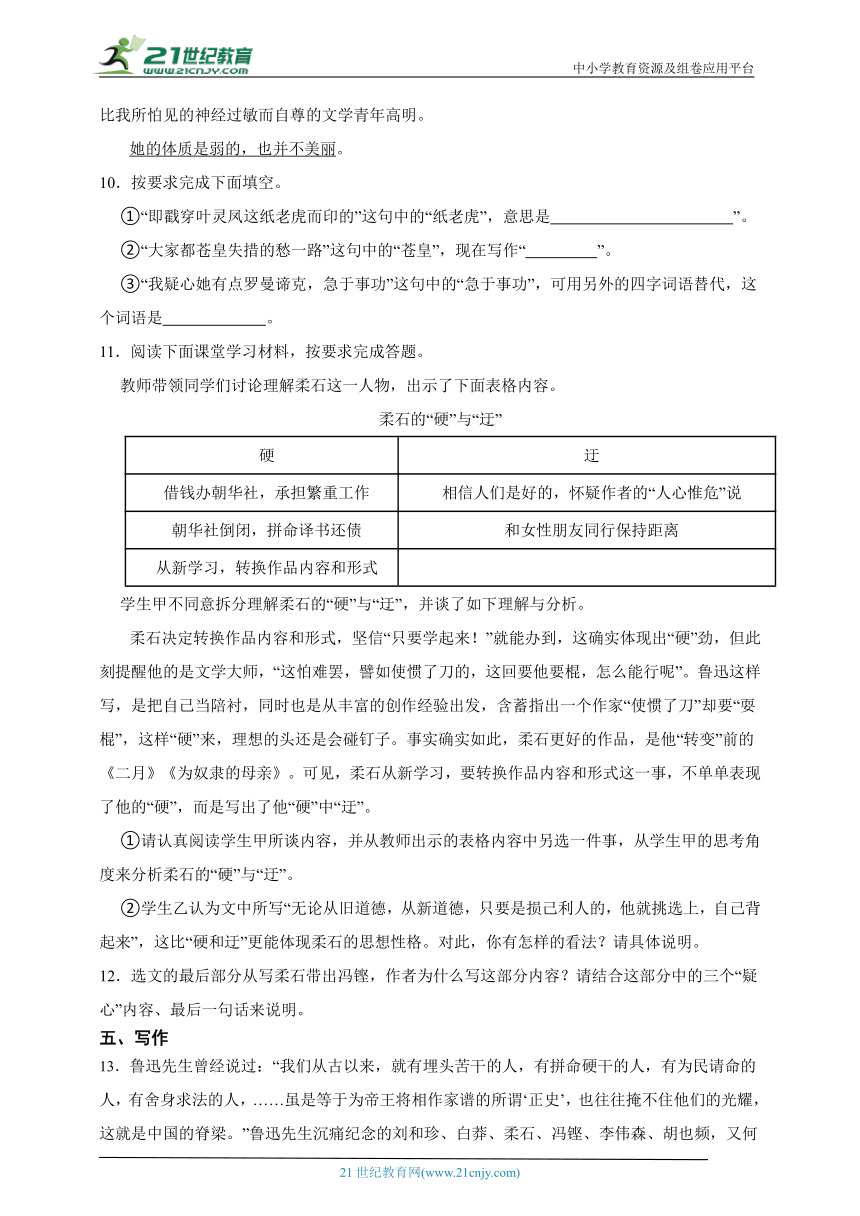

教师带领同学们讨论理解柔石这一人物,出示了下面表格内容。

柔石的“硬”与“迂”

硬 迂

借钱办朝华社,承担繁重工作 相信人们是好的,怀疑作者的“人心惟危”说

朝华社倒闭,拼命译书还债 和女性朋友同行保持距离

从新学习,转换作品内容和形式

学生甲不同意拆分理解柔石的“硬”与“迂”,并谈了如下理解与分析。

柔石决定转换作品内容和形式,坚信“只要学起来!”就能办到,这确实体现出“硬”劲,但此刻提醒他的是文学大师,“这怕难罢,譬如使惯了刀的,这回要他要棍,怎么能行呢”。鲁迅这样写,是把自己当陪衬,同时也是从丰富的创作经验出发,含蓄指出一个作家“使惯了刀”却要“耍棍”,这样“硬”来,理想的头还是会碰钉子。事实确实如此,柔石更好的作品,是他“转变”前的《二月》《为奴隶的母亲》。可见,柔石从新学习,要转换作品内容和形式这一事,不单单表现了他的“硬”,而是写出了他“硬”中“迂”。

①请认真阅读学生甲所谈内容,并从教师出示的表格内容中另选一件事,从学生甲的思考角度来分析柔石的“硬”与“迂”。

②学生乙认为文中所写“无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来”,这比“硬和迂”更能体现柔石的思想性格。对此,你有怎样的看法?请具体说明。

12.选文的最后部分从写柔石带出冯铿,作者为什么写这部分内容?请结合这部分中的三个“疑心”内容、最后一句话来说明。

五、写作

13.鲁迅先生曾经说过:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”鲁迅先生沉痛纪念的刘和珍、白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频,又何尝不是中国的脊梁呢?假如他们其中的一位要参与“中国的脊梁”评选活动,你会选谁?请为他(她)写一段推荐词。要求:至少运用两种修辞手法,200字左右。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】A.“戳穿”中的“戳”应读作“chuō”;

B.“宝藏”中的“藏”应读作“zàng”;

C.正确;

D.“挈带”中的“挈”应读作“qiè”。

故答案为:C

【点评】本题考查识记现代汉语普通话常用字字音和识记并正确书写规范汉字的能力。解答此题关键在于平时学习中扎实的积累,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。对于课文中出现的生僻字、易误读的字,要善于归纳,分类整理,加强记忆。

2.【答案】D

【解析】【分析】A.“信扎”中“扎”应改为“札”; B.“戮穿”中“戮”应改为“戳”;

C.“通辑”中“辑”应改为“缉”,“斩钉接铁”中“接”应改为“截”;

D.全部正确。

故答案为:D

【点评】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。字形题主要考查双音节词语和成语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

3.【答案】B

【解析】【分析】A.反复,“沉默”反复使用;

B.对偶,“惨象,已使我目不忍视了”“流言,尤使我耳不忍闻”句式结构一致;

C.反语,“伟绩”“武功”使用反语,表明“中国军人”“八国联军”的残忍;

D.比喻,把“人类的血战前行的历史”比作“煤的形成”。

故答案为:B。

【点评】本题考查正确运用常用的修辞手法。常用的修辞包括比喻、比拟、借代、对偶、夸张、设问、排比、反问等,本题着重考查对偶的修辞手法。对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或相同的意思的修辞方式。作用是形式上音节整齐匀称、节奏感强,易于记忆,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

排比与对偶的区别:

1.对偶是两个语言单位,而排比是三个或三个以上语言单位。对偶必须对称。排比要求结构大体相似,字数要求不甚严格。

2.排比经常以同一词语作为彼此的揭示语,使排体互相衔接,给人以紧凑,密集之感。而典型的对偶句上下两联是不重字的。

3.对偶以要求平仄对仗为佳,排比则无此要求。

4.【答案】B

【解析】【分析】

A项,明珠投暗:比喻有才能的人得不到重视。也比喻好东西落入不识货人的手里。符合语境。

B项,见异思迁:看见另一个事物就想改变原来的主意。指意志不坚定,喜爱不专一。本句没有指喜爱不专一,是说随着时间推移,没有翻译的意思了,应改为“情随事迁”。

C项,斩钉截铁:形容说话或行动坚决果断,毫不犹豫。符合语境。

D项,一无所得:什么也没有得到。形容毫无收获。符合语境。

故答案为:B

【点评】本题考查现代汉语常用成语的正确使用。辨析词语的正确使用,首先需要把握词语本身常用的意义和用法,其次结合语境认真分析其使用是否正确,包括词义是否符合语境,主体对象使用是否恰当,感彩是否符合等。

5.【答案】鲁迅是新中国的圣人(或:鲁迅是现代中国的圣人);是因为他具有最根本的精神素质(或:原因在于他的最根本的精神素质);具有真正独立的思想个性(或:具有真正独立的自由意志)

【解析】【分析】语段阐述的是王富仁先生对毛泽东在陕北公学纪念鲁迅逝世一周年的演讲中关于鲁迅内容的评价。回答此题,要注意结合上下文,只要考虑到语言的连贯、得体、简明等要求,答案并不唯一,只要是能使内容贴切,逻辑上严密即可。

第一处要根据“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人,孔子是封建社会的圣人”推断,毛泽东主席是将鲁迅与孔子比较,下面应该说“鲁迅是新中国的圣人”;第二处根据前面已经“毛泽东同志之所以视鲁迅为现代中国的圣人,是从鲁迅思想对于中华民族及其精神发展的实际意义进行评价的,鲁迅之所以成为中国现代史上最伟大的思想家”推断,后面应该表述原因,而原因应该与鲁迅的“精神素质”相关;第三处从前面一句中“彻底摆脱了传统的奴隶性格”推断,应该就是说鲁迅先生有“独立”或“自由”的思想或意志。

【点评】本题考查学生语言表达之情境补写能力。 阅读语段,把握语段大意。首先要浏览语段,把握句子主要内容,弄清补写句子在句中的位置,弄清它和前后文句的联系,要分析文中的关联词、代词、体现层次的语句、修辞句意上下文的衔接和句子前后的照应补写出句 子大体。 3.检查样子是否符合要求,将拟写句子写在语段的相应位置。看是否前后连贯,是否有语病是否简洁。

6.【答案】“不敢”“不愿”“不屑”实际上代表了三种不同的态度。“不敢载”:代表进步报刊的态度。“不愿载”:代表的是中立报刊的态度。“不屑载”:代表的是反动报刊的态度。

【解析】【分析】对于五位青年作家遇害这件事,上海报刊各界都有自己的态度,而通过“不敢”“不愿”“不屑”三个词写出了在白色恐怖下三种不同的态度。“不敢”是进步报刊,因慑于反动派的淫威,想登但又不但登;“不愿”是指持中立态度的报刊明哲保身,害怕惹是生非;而“不愿”是指反动报刊认为不值得登,与反动派一鼻孔出气。

故答案为:“不敢”“不愿”“不屑”实际上代表了三种不同的态度。“不敢载”:代表进步报刊的态度。“不愿载”:代表的是中立报刊的态度。“不屑载”:代表的是反动报刊的态度。

【点评】本题考查学生对文章内容和重要词语的理解能力。解答本题,先在文中找到相关文本,再结合文本内容和主旨,分析这三个词语的含义,再结合语境分析句子的含义。

7.【答案】第一个“疑心”,是写对冯铿的印象。“我疑心她有点罗曼谛克,急于事功”,好像是批评她办事有点脱离实际,急于求成,其实并非贬词,正好说明她是一个热情奔放、富于幻想的革命女青年。第二个“疑心”,是指柔石可能受冯铿的影响。“我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的”,说明他们都有点“罗曼谛克”和“急于事功”,但这个“疑心”又被第三个“疑心”所否定。第三个“疑心”,是作者以自己的弱点来反衬柔石的优点。“但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了”,突出柔石不畏艰难的战斗精神。

【解析】【分析】与三个“疑心”有关的原文是:其时他曾经带了一个朋友来访我,那就是冯铿女士。谈了一些天,我对于她终于很隔膜,我疑心她有点罗曼谛克,急于事功;我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的。但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了。

第一个“疑心”说的是冯铿女士,“罗曼谛克”是指办事有点脱离实际,急于事功。实际上鲁迅在这里使用这个词并非贬义,说明她是一个热情奔放、富于幻想的革命女青年。当然在鲁迅看来,这位缺乏严酷的阶级斗争锻炼的女青年常会有缺点的,正如柔石不相信人是会骗人的一样。后面写她在监狱里“面目都浮肿了”,可见她是一个坚强可敬的革命青年。

第二个“疑心”是“我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的”,也就是指柔石可能受冯铿的影响。说明他们都有点“罗曼谛克”和“急于事功”。

第三个疑心是“但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了”,这个“疑心”是针对鲁迅自己的弱点而言的,既体现了鲁迅敢于解剖自己的精神,更是用自己的弱点反衬柔石的优点,赞扬他的不畏艰难的战斗精神。

故答案为: 第一个“疑心”,是写对冯铿的印象。“我疑心她有点罗曼谛克,急于事功”,好像是批评她办事有点脱离实际,急于求成,其实并非贬词,正好说明她是一个热情奔放、富于幻想的革命女青年。第二个“疑心”,是指柔石可能受冯铿的影响。“我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的”,说明他们都有点“罗曼谛克”和“急于事功”,但这个“疑心”又被第三个“疑心”所否定。第三个“疑心”,是作者以自己的弱点来反衬柔石的优点。“但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了”,突出柔石不畏艰难的战斗精神。

【点评】本题考查理解重要词语含义的能力。解答本题,先在文中找到相关内容,再结合语境分析重要词语的含义,并组织语言作答。

8.【答案】运用这三大典故的目的:用司马昭杀害嵇康、吕安,秦松杀害岳飞,朱棣杀害方孝孺这些冤狱惨案,影射蒋介石杀害柔石、白莽诸烈士的残暴罪行。

运用这三大典故的作用:通过写方孝孺、嵇康、岳飞的事例,表达对死难战友的崇高形象的赞颂;通过朱棣、司马昭、秦桧的事例,表达对国民党当局的罪恶行径的揭露。

【解析】【分析】鲁迅先生在《为了忘却的记念》文中,有三个地方用了典故。其一,从柔石的硬而迂想到他的明代同乡方孝孺;其二,从柔石被捕,鲁迅自己逃走提起《说岳全传》里高僧坐化的故事;其三,从自己纪念战友没有写处懂得了向子期《思旧赋》只有寥寥几行的缘由。乍一看,每一处都是出于行文的需要,信手拈来。实际上,这些古书上的人物事件,都是经过精心地挑选安排,用来表达作者的褒贬之意和悲愤之情的。鲁迅先生为读者讲述的是我国古代奸邪残害忠良的三个大冤狱,大惨案,大悲剧。三大典故,一个宗旨,就是用司马昭杀害嵇康、吕安,秦松杀害岳飞,朱棣杀害方孝孺这些冤狱惨案,影射蒋介石杀害柔石、白莽诸烈士的残暴罪行(龙华警备司令部是在奉了蒋介石的手谕以后,将柔石和其他二十三人秘密枪杀的)。方孝孺、嵇康、岳飞——这是对死难战友的崇高形象的赞颂;朱棣、司马昭、秦桧——这是对国民党当局的罪恶行径的揭露。

故答案为:运用这三大典故的目的:用司马昭杀害嵇康、吕安,秦松杀害岳飞,朱棣杀害方孝孺这些冤狱惨案,影射蒋介石杀害柔石、白莽诸烈士的残暴罪行。

运用这三大典故的作用:通过写方孝孺、嵇康、岳飞的事例,表达对死难战友的崇高形象的赞颂;通过朱棣、司马昭、秦桧的事例,表达对国民党当局的罪恶行径的揭露。

【点评】本题考查分析文中典故作用的能力。解答本题,先指出典故是什么,再结合语境分析典故的作用,并组织语言作答。

9.【答案】白莽对《彼得斐传》和诗的翻译及有意曲译;白莽与鲁迅初次见面后的来信,白莽坦率地表示“很悔和我相见”;刚从狱中释出,热天穿厚棉袍、汗流满面,却毫无愁苦地登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者。这三个具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的品质。

【解析】【分析】鲁迅与白莽初次见面是白莽给鲁迅送《彼得斐传》原文;第二次白莽给鲁迅送自己译的几首诗,谈的比第一次多;第三次是白莽被捕获释,大热天穿棉袍与鲁迅相见。第一次见面后,白莽给鲁迅先生写信,说好像受了一种威压似的,说明他是极敏感而又率直的人,他先是直言谈论鲁迅,经过回信解释,便不存芥蒂了,乐意接受赠书,再译诗,并亲送一诗给鲁迅先生,与鲁迅坦诚相见。第三次会面,是白莽出狱,大热天,白莽穿着一件棉袍,见面后,彼此不禁失笑,作者运用白描的手法,使革命者的困顿、执着、爱憎分明与乐观跃然纸上。

故答案为:白莽对《彼得斐传》和诗的翻译及有意曲译;白莽与鲁迅初次见面后的来信,白莽坦率地表示“很悔和我相见”;刚从狱中释出,热天穿厚棉袍、汗流满面,却毫无愁苦地登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者。这三个具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的品质。

【点评】本题考查对文本内容的分析和人物形象的鉴赏能力。对人物形象的分析应把握住人物形象的描写方法:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写以及细节描写等。人物形象相当于分析概括人物性格,结合文本用两个字的词语或者四字短语概括出来,一般用形容词性。这类题的设题角度一般有两大类,一是简要概括人物性格或人格魅力,这类题只需简要总结性格特点即提炼出关键词句。二是问塑造了什么样的人物形象,并简要分析,这类题做答案时应该包含两方面,首先提炼概括人物性格特点的关键词,然后举出文本中的相关事例来证明。

【答案】10.外强中干,没有本事;仓皇;急于求成

11.①朝华社倒闭,拼命译书还债。表面看来,这体现出柔石的“硬”劲,负责到底的精神。但以一己之力,又借钱,又拼命的译书来承担所有损失,也足见其“迂”,是他“硬”中“迂”。 ②“旧道德”指中国人民传统的勤劳、朴实、与人为善的美德。“新道德”指柔石为中国革命的献身精神。这里既涵盖了柔石踏实好学的进取精神,也包含他相信人是好的的质朴善良,以及勇于承担责任,勇往直前的革命精神,故更能体现柔石的思想性格。

12.句子连用了三个“疑心”发表议论,逐一否定了冯铿的急于事功和柔石的受人影响,突出柔石不畏艰难的战斗精神。结尾句突出冯铿女士平凡而伟大的精神品格,凸显左联烈士的形象

【解析】【点评】 (1)本题考查学生识记字形、正确使用词语及理解词语含义的能力。解答时要结合平时的识记进行分析,准确把握即可。

(2)本题考查学生理解文章内容、归纳内容要点的能力。解答时要结合相关要求细致分析,准确把握即可。同时考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。对句子的理解更多的时候,要善于抓住句中的关键词语,结合上下文段、手法,挖掘出它们的语境意义。

(3)本题考查学生对文本精彩语段的在文本中的作用的分析和个性化解读的能力。作答的关键是整体阅读文本,然后根据题干的具体要求,结合自己的思考分析作答。

“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼)。

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致)。

(3)分点分条作答。

10.①“纸老虎”,纸做的老虎,指表面强大而无实际本事。此处指叶灵凤外强中干,没有本事。②“苍皇失措”,匆忙慌张,不知所措。“苍皇”现在写作“仓皇”。

③急于事功:指做事急于求成。故可用“急于求成”替代。

故答案为:外强中干,没有本事;仓皇;急于求成。

11.①首先理解学生甲的思考角度。结合“柔石从新学习,要转换作品内容和形式这一事,不单单表现了他的‘硬’,而是写出了他‘硬’中‘迂’”可知,题目要求分析所给事例中体现的柔石的“硬”中“迂”。比如借钱办朝华社,承担繁重工作。没有条件创造条件也要办刊物,借钱、勤劳体现了柔石执着于理想的硬气,而没钱借钱又显示出考虑事情不周全的迂,结局就是朝华社倒闭,要借钱还债。而朝华社倒闭,拼命译书还债也是能体现人物性格的两个方面。即承担责任的硬气和以一己之力应对困难的迂。②柔石全力以赴工作,不怕劳苦;柔石相信人是好的,离女士很远的走路,说明他心地善良,品行端正;这些体现了他中国人民传统的勤劳、朴实、与人为善的美德。可理解为“旧道德”。“新道德”指柔石为中国革命的献身精神,他不惜借钱办进步刊物,不怕艰难,要转换作品的内容和形式,这是柔石踏实好学的进取精神,勇往直前的革命精神。这些精神涵盖了他的“硬和迂”,更高于此,更能体现柔石的思想性格。

故答案为:①朝华社倒闭,拼命译书还债。表面看来,这体现出柔石的“硬”劲,负责到底的精神。但以一己之力,又借钱,又拼命的译书来承担所有损失,也足见其“迂”,是他“硬”中“迂”。 ②“旧道德”指中国人民传统的勤劳、朴实、与人为善的美德。“新道德”指柔石为中国革命的献身精神。这里既涵盖了柔石踏实好学的进取精神,也包含他相信人是好的的质朴善良,以及勇于承担责任,勇往直前的革命精神,故更能体现柔石的思想性格。

12.本题要求简析文末作者从写柔石带出冯铿的作用。要求用三个“疑心”及结尾段说明。这实际上是要求分析“疑心”引领的三个句子及单提冯铿女士的作用。第一个“疑心”,是写对冯铿的印象。第二个“疑心”是指柔石可能受到冯铿的影响。但这个“疑心”又被第三个“疑心”所否定。第三个“疑心”是作者以自己的弱点来反衬柔石的优点,突出柔石不畏艰难的战斗精神。

冯铿女士体质弱,不美丽,这样一位弱女子,且“其貌不扬”,可谓平凡不过,普通不过,但她竟以弱不禁风的体质,敢与腐恶抗争,面对国民党反动派的反革命文化“围剿”,她“呐喊”前进,毫不示弱坚贞不屈以致“面目浮肿”而义无反顾,她完全置生死于度外。这正是她的伟大精神和美丽心灵之所在。此处提冯铿女士,突出了其平凡而伟大的精神品格,凸显左联烈士的形象。

故答案为:句子连用了三个“疑心”发表议论,逐一否定了冯铿的急于事功和柔石的受人影响,突出柔石不畏艰难的战斗精神。结尾句突出冯铿女士平凡而伟大的精神品格,凸显左联烈士的形象。

13.【答案】【参考例文】

推荐词

血衣触目,惊心胆;火舌封锁,锁成网;棍棒相交,宛落石。但扼不了的是愤怒,封不住的是脚步,打不碎的是信念。她,是怎样的一个女子?她是真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血!流言蜚语,掩盖了真相,欺骗了庸人,却掩盖不住其罪恶的本质;时间流转,模糊了血色,拭干了泪痕,却淡化不了她的微笑。她虽是一个弱女子,却用瘦削的双肩担负起了民族之重任,在血与火的考验中,她是苦难民族的真正脊梁,她用她的言行、热血,谱写了一曲爱国之歌。我推荐的人物是刘和珍。

【解析】【分析】本题要求从“刘和珍、白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频”几个人中选择一个人为“中国的脊梁”,学生首先需要了解这些人的事迹、精神,并充分理解“脊梁”的含义。

结合鲁迅的名言可知,“中国的脊梁”指的是埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……因此,学生可以从刘和珍为国请愿,白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频作为左联五烈士,为国家抗争,为民族创作,不畏强权,坚持革命等角度拟写推荐词。注意字数要求和修辞手法的要求。

故答案为:

推荐词

血衣触目,惊心胆;火舌封锁,锁成网;棍棒相交,宛落石。但扼不了的是愤怒,封不住的是脚步,打不碎的是信念。她,是怎样的一个女子?她是真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血!流言蜚语,掩盖了真相,欺骗了庸人,却掩盖不住其罪恶的本质;时间流转,模糊了血色,拭干了泪痕,却淡化不了她的微笑。她虽是一个弱女子,却用瘦削的双肩担负起了民族之重任,在血与火的考验中,她是苦难民族的真正脊梁,她用她的言行、热血,谱写了一曲爱国之歌。我推荐的人物是刘和珍。

【点评】本题考查微作文写作的能力。写好微写作,要明确写作目的。微写作是用简约精炼的语言对某一社会事件、文艺作品等表达自己的见解与看法的写作。评论类微写作一般先引用材料或叙述现象,接着明确论点,然后分析材料,综合运用合理的论证方法,或举事例,或引名言,围绕现实和自身进一步论述自己的观点。对于写作对象要表述清晰。根据写作目的、写作对象所需要的得体的语言。微写作的语言要求准确、简明、合理、得体。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

6.2 *为了忘却的记念

一、单选题

1.下列词语中,加点字的注音都正确的一组是( )

A.缁衣(zī) 惴惴(zhuì)

曲译(qū) 戳穿(chuò)

B.铿锵(kēnɡ) 拓荒(tuò)

宝藏(cánɡ) 脚镣(liào)

C.函电(hán) 眷恋(juàn)

淤积(yū) 喘息(chuǎn)

D.客栈(zhàn) 煞尾(shā)

寥寥(liáo) 挈带(qì)

2.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.永诀 眷恋 信扎 罗曼谛克 仓皇失措

B.戮穿 缁衣 恩赐 苟延残喘 郑重其事

C.通辑 轻率 伤疤 斩钉接铁 情随事迁

D.吮血 欣幸 涅槃 光怪陆离 欲盖弥彰

3.对下列各句修辞手法的分析,不恰当的一组是 ( )

A.沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(反复)

B.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。(对比)

C.中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。(反语)

D.人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块。但请愿是不在其中的,更何况是徒手。(比喻)

4.下列各句中,加点的成语使用不正确的一项是( )

A.我很欣幸他的得释,但一面又很为我的那两本书痛惜:落在捕房的手里,真是明珠投暗了。

B.那两本书是特地托书店从德国买来的。后来大抵带在身边,后来见异思迁,已没有翻译的意思了。

C.但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了。

D.他曾经和我通过信,投过稿,但现在寻起来,一无所得,想必是十七日那夜统统烧掉了。

二、语言表达

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

1937年,毛泽东在陕北公学纪念鲁迅逝世一周年的演讲中说:“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人,孔子是封建社会的圣人, 。”王富仁先生对此作了独到的分析,认为毛泽东同志之所以视鲁迅为现代中国的圣人,是从鲁迅思想对于中华民族及其精神发展的实际意义进行评价的,而鲁迅之所以成为中国现代史上最伟大的思想家, 。这个精神素质便是他彻底摆脱了传统的奴隶性格, 。

三、问答题

6.“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章”一句中“不敢”“不愿”“不屑”三者有什么区别?这句话应如何理解?(选自《为了忘却的记念》)

7.《为了忘却的记念》中第16段有三处用了“疑心”一词,这三处“疑心”该怎样理解?

8.《为了忘却的记念》一文中有三处用典,其目的和作用分别是什么?

9.《为了忘却的纪念》中作者叙述了同白莽的三次会见,通过哪些具体生动的材料,表现白莽形象的什么特点?

四、现代文阅读

阅读《为了忘却的记念(节选)》,完成下面小题。

为了忘却的记念(节选)

鲁迅

我的决不邀投稿者相见,其实也并不完全因为谦虚,其中含着省事的分子也不少。由于历来的经验,我知道青年们,尤其是文学青年们,十之九是感觉很敏,自尊心也很旺盛的,一不小心,极容易得到误解,所以倒是故意回避的时候多。见面尚且怕,更不必说敢有托付了。但那时我在上海,也有一个惟一的不但敢于随便谈笑,而且还敢于托他办点私事的人,那就是送书去给白莽的柔石。

我和柔石最初的相见,不知道是何时,在那里。他仿佛说过,曾在北京听过我的讲义,那么,当在八九年之前了。我也忘记了在上海怎么来往起来,总之,他那时住在景云里,离我的寓所不过四五家门面,不知怎么一来,就来往起来了。大约最初的一回他就告诉我是姓赵,名平复。但他又曾谈起他家乡的豪绅的气焰之盛,说是有一个绅士,以为他的名字好,要给儿子用,叫他不要用这名字了。所以我疑心他的原名是“平福”,平稳而有福,才正中乡绅的意,对于“复”字却未必有这么热心。他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且颇有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。

他躲在寓里弄文学,也创作,也翻译,我们往来了许多日,说得投合起来了,于是另外约定了几个同意的青年,设立朝花社。目的是在绍介东欧和北欧的文学,输入外国的版画,因为我们都以为应该来扶植一点刚健质朴的文艺。接着就印《朝花旬刊》,印《近代世界短篇小说集》,印《艺苑朝华》,算都在循着这条线,只有其中的一本《蕗谷虹儿画选》,是为了扫荡上海滩上的“艺术家”,即戳穿叶灵凤这纸老虎而印的。

然而柔石自己没有钱,他借了二百多块钱来做印本。除买纸之外,大部分的稿子和杂务都是归他做,如跑印刷局,制图,校字之类。可是往往不如意,说起来皱着眉头。看他旧作品,都很有悲观的气息,但实际上并不然,他相信人们是好的。我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,“会这样的么?----不至于此罢?……”

不过朝花社不久就倒闭了,我也不想说清其中的原因,总之是柔石的理想的头,先碰了一个大钉子,力气固然白化,此外还得去借一百块钱来付纸账。后来他对于我那“人心惟危”说的怀疑减少了,有时也叹息道,“真会这样的么?……”但是,他仍然相信人们是好的。

他于是一面将自己所应得的朝花社的残书送到明日书店和光华书局去,希望还能够收回几文钱,一面就拼命的译书,准备还借款,这就是卖给商务印书馆的《丹麦短篇小说集》和戈理基作的长篇小说《阿尔泰莫诺夫之事业》。但我想,这些译稿,也许去年已被兵火烧掉了。

他的迂渐渐的改变起来,终于也敢和女性的同乡或朋友一同去走路了,但那距离,却至少总有三四尺的。这方法很不好,有时我在路上遇见他,只要在相距三四尺前后或左右有一个年青漂亮的女人,我便会疑心就是他的朋友。但他和我一同走路的时候,可就走得近了,简直是扶住我,因为怕我被汽车或电车撞死;我这面也为他近视而又要照顾别人担心,大家都苍皇失措的愁一路,所以倘不是万不得已,我是不大和他一同出去的,我实在看得他吃力,因而自己也吃力。

无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。

他终于决定地改变了,有一回,曾经明白的告诉我,此后应该转换作品的内容和形式。我说:这怕难罢,譬如使惯了刀的,这回要他要棍,怎么能行呢?他简洁的答道:只要学起来!

他说的并不是空话,真也在从新学起来了,其时他曾经带了一个朋友来访我,那就是冯铿女士。谈了一些天,我对于她终于很隔膜,我疑心她有点罗曼谛克,急于事功;我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的。但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了。---我其实也并不比我所怕见的神经过敏而自尊的文学青年高明。

她的体质是弱的,也并不美丽。

10.按要求完成下面填空。

①“即戳穿叶灵凤这纸老虎而印的”这句中的“纸老虎”,意思是 ”。

②“大家都苍皇失措的愁一路”这句中的“苍皇”,现在写作“ ”。

③“我疑心她有点罗曼谛克,急于事功”这句中的“急于事功”,可用另外的四字词语替代,这个词语是 。

11.阅读下面课堂学习材料,按要求完成答题。

教师带领同学们讨论理解柔石这一人物,出示了下面表格内容。

柔石的“硬”与“迂”

硬 迂

借钱办朝华社,承担繁重工作 相信人们是好的,怀疑作者的“人心惟危”说

朝华社倒闭,拼命译书还债 和女性朋友同行保持距离

从新学习,转换作品内容和形式

学生甲不同意拆分理解柔石的“硬”与“迂”,并谈了如下理解与分析。

柔石决定转换作品内容和形式,坚信“只要学起来!”就能办到,这确实体现出“硬”劲,但此刻提醒他的是文学大师,“这怕难罢,譬如使惯了刀的,这回要他要棍,怎么能行呢”。鲁迅这样写,是把自己当陪衬,同时也是从丰富的创作经验出发,含蓄指出一个作家“使惯了刀”却要“耍棍”,这样“硬”来,理想的头还是会碰钉子。事实确实如此,柔石更好的作品,是他“转变”前的《二月》《为奴隶的母亲》。可见,柔石从新学习,要转换作品内容和形式这一事,不单单表现了他的“硬”,而是写出了他“硬”中“迂”。

①请认真阅读学生甲所谈内容,并从教师出示的表格内容中另选一件事,从学生甲的思考角度来分析柔石的“硬”与“迂”。

②学生乙认为文中所写“无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来”,这比“硬和迂”更能体现柔石的思想性格。对此,你有怎样的看法?请具体说明。

12.选文的最后部分从写柔石带出冯铿,作者为什么写这部分内容?请结合这部分中的三个“疑心”内容、最后一句话来说明。

五、写作

13.鲁迅先生曾经说过:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”鲁迅先生沉痛纪念的刘和珍、白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频,又何尝不是中国的脊梁呢?假如他们其中的一位要参与“中国的脊梁”评选活动,你会选谁?请为他(她)写一段推荐词。要求:至少运用两种修辞手法,200字左右。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】A.“戳穿”中的“戳”应读作“chuō”;

B.“宝藏”中的“藏”应读作“zàng”;

C.正确;

D.“挈带”中的“挈”应读作“qiè”。

故答案为:C

【点评】本题考查识记现代汉语普通话常用字字音和识记并正确书写规范汉字的能力。解答此题关键在于平时学习中扎实的积累,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。对于课文中出现的生僻字、易误读的字,要善于归纳,分类整理,加强记忆。

2.【答案】D

【解析】【分析】A.“信扎”中“扎”应改为“札”; B.“戮穿”中“戮”应改为“戳”;

C.“通辑”中“辑”应改为“缉”,“斩钉接铁”中“接”应改为“截”;

D.全部正确。

故答案为:D

【点评】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。字形题主要考查双音节词语和成语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

3.【答案】B

【解析】【分析】A.反复,“沉默”反复使用;

B.对偶,“惨象,已使我目不忍视了”“流言,尤使我耳不忍闻”句式结构一致;

C.反语,“伟绩”“武功”使用反语,表明“中国军人”“八国联军”的残忍;

D.比喻,把“人类的血战前行的历史”比作“煤的形成”。

故答案为:B。

【点评】本题考查正确运用常用的修辞手法。常用的修辞包括比喻、比拟、借代、对偶、夸张、设问、排比、反问等,本题着重考查对偶的修辞手法。对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近或相同的意思的修辞方式。作用是形式上音节整齐匀称、节奏感强,易于记忆,具有音律美;内容上凝练集中,概括力强。

排比与对偶的区别:

1.对偶是两个语言单位,而排比是三个或三个以上语言单位。对偶必须对称。排比要求结构大体相似,字数要求不甚严格。

2.排比经常以同一词语作为彼此的揭示语,使排体互相衔接,给人以紧凑,密集之感。而典型的对偶句上下两联是不重字的。

3.对偶以要求平仄对仗为佳,排比则无此要求。

4.【答案】B

【解析】【分析】

A项,明珠投暗:比喻有才能的人得不到重视。也比喻好东西落入不识货人的手里。符合语境。

B项,见异思迁:看见另一个事物就想改变原来的主意。指意志不坚定,喜爱不专一。本句没有指喜爱不专一,是说随着时间推移,没有翻译的意思了,应改为“情随事迁”。

C项,斩钉截铁:形容说话或行动坚决果断,毫不犹豫。符合语境。

D项,一无所得:什么也没有得到。形容毫无收获。符合语境。

故答案为:B

【点评】本题考查现代汉语常用成语的正确使用。辨析词语的正确使用,首先需要把握词语本身常用的意义和用法,其次结合语境认真分析其使用是否正确,包括词义是否符合语境,主体对象使用是否恰当,感彩是否符合等。

5.【答案】鲁迅是新中国的圣人(或:鲁迅是现代中国的圣人);是因为他具有最根本的精神素质(或:原因在于他的最根本的精神素质);具有真正独立的思想个性(或:具有真正独立的自由意志)

【解析】【分析】语段阐述的是王富仁先生对毛泽东在陕北公学纪念鲁迅逝世一周年的演讲中关于鲁迅内容的评价。回答此题,要注意结合上下文,只要考虑到语言的连贯、得体、简明等要求,答案并不唯一,只要是能使内容贴切,逻辑上严密即可。

第一处要根据“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人,孔子是封建社会的圣人”推断,毛泽东主席是将鲁迅与孔子比较,下面应该说“鲁迅是新中国的圣人”;第二处根据前面已经“毛泽东同志之所以视鲁迅为现代中国的圣人,是从鲁迅思想对于中华民族及其精神发展的实际意义进行评价的,鲁迅之所以成为中国现代史上最伟大的思想家”推断,后面应该表述原因,而原因应该与鲁迅的“精神素质”相关;第三处从前面一句中“彻底摆脱了传统的奴隶性格”推断,应该就是说鲁迅先生有“独立”或“自由”的思想或意志。

【点评】本题考查学生语言表达之情境补写能力。 阅读语段,把握语段大意。首先要浏览语段,把握句子主要内容,弄清补写句子在句中的位置,弄清它和前后文句的联系,要分析文中的关联词、代词、体现层次的语句、修辞句意上下文的衔接和句子前后的照应补写出句 子大体。 3.检查样子是否符合要求,将拟写句子写在语段的相应位置。看是否前后连贯,是否有语病是否简洁。

6.【答案】“不敢”“不愿”“不屑”实际上代表了三种不同的态度。“不敢载”:代表进步报刊的态度。“不愿载”:代表的是中立报刊的态度。“不屑载”:代表的是反动报刊的态度。

【解析】【分析】对于五位青年作家遇害这件事,上海报刊各界都有自己的态度,而通过“不敢”“不愿”“不屑”三个词写出了在白色恐怖下三种不同的态度。“不敢”是进步报刊,因慑于反动派的淫威,想登但又不但登;“不愿”是指持中立态度的报刊明哲保身,害怕惹是生非;而“不愿”是指反动报刊认为不值得登,与反动派一鼻孔出气。

故答案为:“不敢”“不愿”“不屑”实际上代表了三种不同的态度。“不敢载”:代表进步报刊的态度。“不愿载”:代表的是中立报刊的态度。“不屑载”:代表的是反动报刊的态度。

【点评】本题考查学生对文章内容和重要词语的理解能力。解答本题,先在文中找到相关文本,再结合文本内容和主旨,分析这三个词语的含义,再结合语境分析句子的含义。

7.【答案】第一个“疑心”,是写对冯铿的印象。“我疑心她有点罗曼谛克,急于事功”,好像是批评她办事有点脱离实际,急于求成,其实并非贬词,正好说明她是一个热情奔放、富于幻想的革命女青年。第二个“疑心”,是指柔石可能受冯铿的影响。“我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的”,说明他们都有点“罗曼谛克”和“急于事功”,但这个“疑心”又被第三个“疑心”所否定。第三个“疑心”,是作者以自己的弱点来反衬柔石的优点。“但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了”,突出柔石不畏艰难的战斗精神。

【解析】【分析】与三个“疑心”有关的原文是:其时他曾经带了一个朋友来访我,那就是冯铿女士。谈了一些天,我对于她终于很隔膜,我疑心她有点罗曼谛克,急于事功;我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的。但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了。

第一个“疑心”说的是冯铿女士,“罗曼谛克”是指办事有点脱离实际,急于事功。实际上鲁迅在这里使用这个词并非贬义,说明她是一个热情奔放、富于幻想的革命女青年。当然在鲁迅看来,这位缺乏严酷的阶级斗争锻炼的女青年常会有缺点的,正如柔石不相信人是会骗人的一样。后面写她在监狱里“面目都浮肿了”,可见她是一个坚强可敬的革命青年。

第二个“疑心”是“我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的”,也就是指柔石可能受冯铿的影响。说明他们都有点“罗曼谛克”和“急于事功”。

第三个疑心是“但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了”,这个“疑心”是针对鲁迅自己的弱点而言的,既体现了鲁迅敢于解剖自己的精神,更是用自己的弱点反衬柔石的优点,赞扬他的不畏艰难的战斗精神。

故答案为: 第一个“疑心”,是写对冯铿的印象。“我疑心她有点罗曼谛克,急于事功”,好像是批评她办事有点脱离实际,急于求成,其实并非贬词,正好说明她是一个热情奔放、富于幻想的革命女青年。第二个“疑心”,是指柔石可能受冯铿的影响。“我又疑心柔石的近来要做大部的小说,是发源于她的主张的”,说明他们都有点“罗曼谛克”和“急于事功”,但这个“疑心”又被第三个“疑心”所否定。第三个“疑心”,是作者以自己的弱点来反衬柔石的优点。“但我又疑心我自己,也许是柔石的先前的斩钉截铁的回答,正中了我那其实是偷懒的主张的伤疤,所以不自觉地迁怒到她身上去了”,突出柔石不畏艰难的战斗精神。

【点评】本题考查理解重要词语含义的能力。解答本题,先在文中找到相关内容,再结合语境分析重要词语的含义,并组织语言作答。

8.【答案】运用这三大典故的目的:用司马昭杀害嵇康、吕安,秦松杀害岳飞,朱棣杀害方孝孺这些冤狱惨案,影射蒋介石杀害柔石、白莽诸烈士的残暴罪行。

运用这三大典故的作用:通过写方孝孺、嵇康、岳飞的事例,表达对死难战友的崇高形象的赞颂;通过朱棣、司马昭、秦桧的事例,表达对国民党当局的罪恶行径的揭露。

【解析】【分析】鲁迅先生在《为了忘却的记念》文中,有三个地方用了典故。其一,从柔石的硬而迂想到他的明代同乡方孝孺;其二,从柔石被捕,鲁迅自己逃走提起《说岳全传》里高僧坐化的故事;其三,从自己纪念战友没有写处懂得了向子期《思旧赋》只有寥寥几行的缘由。乍一看,每一处都是出于行文的需要,信手拈来。实际上,这些古书上的人物事件,都是经过精心地挑选安排,用来表达作者的褒贬之意和悲愤之情的。鲁迅先生为读者讲述的是我国古代奸邪残害忠良的三个大冤狱,大惨案,大悲剧。三大典故,一个宗旨,就是用司马昭杀害嵇康、吕安,秦松杀害岳飞,朱棣杀害方孝孺这些冤狱惨案,影射蒋介石杀害柔石、白莽诸烈士的残暴罪行(龙华警备司令部是在奉了蒋介石的手谕以后,将柔石和其他二十三人秘密枪杀的)。方孝孺、嵇康、岳飞——这是对死难战友的崇高形象的赞颂;朱棣、司马昭、秦桧——这是对国民党当局的罪恶行径的揭露。

故答案为:运用这三大典故的目的:用司马昭杀害嵇康、吕安,秦松杀害岳飞,朱棣杀害方孝孺这些冤狱惨案,影射蒋介石杀害柔石、白莽诸烈士的残暴罪行。

运用这三大典故的作用:通过写方孝孺、嵇康、岳飞的事例,表达对死难战友的崇高形象的赞颂;通过朱棣、司马昭、秦桧的事例,表达对国民党当局的罪恶行径的揭露。

【点评】本题考查分析文中典故作用的能力。解答本题,先指出典故是什么,再结合语境分析典故的作用,并组织语言作答。

9.【答案】白莽对《彼得斐传》和诗的翻译及有意曲译;白莽与鲁迅初次见面后的来信,白莽坦率地表示“很悔和我相见”;刚从狱中释出,热天穿厚棉袍、汗流满面,却毫无愁苦地登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者。这三个具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的品质。

【解析】【分析】鲁迅与白莽初次见面是白莽给鲁迅送《彼得斐传》原文;第二次白莽给鲁迅送自己译的几首诗,谈的比第一次多;第三次是白莽被捕获释,大热天穿棉袍与鲁迅相见。第一次见面后,白莽给鲁迅先生写信,说好像受了一种威压似的,说明他是极敏感而又率直的人,他先是直言谈论鲁迅,经过回信解释,便不存芥蒂了,乐意接受赠书,再译诗,并亲送一诗给鲁迅先生,与鲁迅坦诚相见。第三次会面,是白莽出狱,大热天,白莽穿着一件棉袍,见面后,彼此不禁失笑,作者运用白描的手法,使革命者的困顿、执着、爱憎分明与乐观跃然纸上。

故答案为:白莽对《彼得斐传》和诗的翻译及有意曲译;白莽与鲁迅初次见面后的来信,白莽坦率地表示“很悔和我相见”;刚从狱中释出,热天穿厚棉袍、汗流满面,却毫无愁苦地登门拜访鲁迅,并告知自己是革命者。这三个具体生动的材料,表现了白莽勤奋坦诚、爱憎分明、坚强乐观的品质。

【点评】本题考查对文本内容的分析和人物形象的鉴赏能力。对人物形象的分析应把握住人物形象的描写方法:肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写以及细节描写等。人物形象相当于分析概括人物性格,结合文本用两个字的词语或者四字短语概括出来,一般用形容词性。这类题的设题角度一般有两大类,一是简要概括人物性格或人格魅力,这类题只需简要总结性格特点即提炼出关键词句。二是问塑造了什么样的人物形象,并简要分析,这类题做答案时应该包含两方面,首先提炼概括人物性格特点的关键词,然后举出文本中的相关事例来证明。

【答案】10.外强中干,没有本事;仓皇;急于求成

11.①朝华社倒闭,拼命译书还债。表面看来,这体现出柔石的“硬”劲,负责到底的精神。但以一己之力,又借钱,又拼命的译书来承担所有损失,也足见其“迂”,是他“硬”中“迂”。 ②“旧道德”指中国人民传统的勤劳、朴实、与人为善的美德。“新道德”指柔石为中国革命的献身精神。这里既涵盖了柔石踏实好学的进取精神,也包含他相信人是好的的质朴善良,以及勇于承担责任,勇往直前的革命精神,故更能体现柔石的思想性格。

12.句子连用了三个“疑心”发表议论,逐一否定了冯铿的急于事功和柔石的受人影响,突出柔石不畏艰难的战斗精神。结尾句突出冯铿女士平凡而伟大的精神品格,凸显左联烈士的形象

【解析】【点评】 (1)本题考查学生识记字形、正确使用词语及理解词语含义的能力。解答时要结合平时的识记进行分析,准确把握即可。

(2)本题考查学生理解文章内容、归纳内容要点的能力。解答时要结合相关要求细致分析,准确把握即可。同时考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。对句子的理解更多的时候,要善于抓住句中的关键词语,结合上下文段、手法,挖掘出它们的语境意义。

(3)本题考查学生对文本精彩语段的在文本中的作用的分析和个性化解读的能力。作答的关键是整体阅读文本,然后根据题干的具体要求,结合自己的思考分析作答。

“规范作答”不能忘记的三个原则:

(1)答案在文中(直接来源于文中或从文中提炼)。

(2)选择并重组文中关键词句(注意原文表述角度与设问角度是否一致)。

(3)分点分条作答。

10.①“纸老虎”,纸做的老虎,指表面强大而无实际本事。此处指叶灵凤外强中干,没有本事。②“苍皇失措”,匆忙慌张,不知所措。“苍皇”现在写作“仓皇”。

③急于事功:指做事急于求成。故可用“急于求成”替代。

故答案为:外强中干,没有本事;仓皇;急于求成。

11.①首先理解学生甲的思考角度。结合“柔石从新学习,要转换作品内容和形式这一事,不单单表现了他的‘硬’,而是写出了他‘硬’中‘迂’”可知,题目要求分析所给事例中体现的柔石的“硬”中“迂”。比如借钱办朝华社,承担繁重工作。没有条件创造条件也要办刊物,借钱、勤劳体现了柔石执着于理想的硬气,而没钱借钱又显示出考虑事情不周全的迂,结局就是朝华社倒闭,要借钱还债。而朝华社倒闭,拼命译书还债也是能体现人物性格的两个方面。即承担责任的硬气和以一己之力应对困难的迂。②柔石全力以赴工作,不怕劳苦;柔石相信人是好的,离女士很远的走路,说明他心地善良,品行端正;这些体现了他中国人民传统的勤劳、朴实、与人为善的美德。可理解为“旧道德”。“新道德”指柔石为中国革命的献身精神,他不惜借钱办进步刊物,不怕艰难,要转换作品的内容和形式,这是柔石踏实好学的进取精神,勇往直前的革命精神。这些精神涵盖了他的“硬和迂”,更高于此,更能体现柔石的思想性格。

故答案为:①朝华社倒闭,拼命译书还债。表面看来,这体现出柔石的“硬”劲,负责到底的精神。但以一己之力,又借钱,又拼命的译书来承担所有损失,也足见其“迂”,是他“硬”中“迂”。 ②“旧道德”指中国人民传统的勤劳、朴实、与人为善的美德。“新道德”指柔石为中国革命的献身精神。这里既涵盖了柔石踏实好学的进取精神,也包含他相信人是好的的质朴善良,以及勇于承担责任,勇往直前的革命精神,故更能体现柔石的思想性格。

12.本题要求简析文末作者从写柔石带出冯铿的作用。要求用三个“疑心”及结尾段说明。这实际上是要求分析“疑心”引领的三个句子及单提冯铿女士的作用。第一个“疑心”,是写对冯铿的印象。第二个“疑心”是指柔石可能受到冯铿的影响。但这个“疑心”又被第三个“疑心”所否定。第三个“疑心”是作者以自己的弱点来反衬柔石的优点,突出柔石不畏艰难的战斗精神。

冯铿女士体质弱,不美丽,这样一位弱女子,且“其貌不扬”,可谓平凡不过,普通不过,但她竟以弱不禁风的体质,敢与腐恶抗争,面对国民党反动派的反革命文化“围剿”,她“呐喊”前进,毫不示弱坚贞不屈以致“面目浮肿”而义无反顾,她完全置生死于度外。这正是她的伟大精神和美丽心灵之所在。此处提冯铿女士,突出了其平凡而伟大的精神品格,凸显左联烈士的形象。

故答案为:句子连用了三个“疑心”发表议论,逐一否定了冯铿的急于事功和柔石的受人影响,突出柔石不畏艰难的战斗精神。结尾句突出冯铿女士平凡而伟大的精神品格,凸显左联烈士的形象。

13.【答案】【参考例文】

推荐词

血衣触目,惊心胆;火舌封锁,锁成网;棍棒相交,宛落石。但扼不了的是愤怒,封不住的是脚步,打不碎的是信念。她,是怎样的一个女子?她是真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血!流言蜚语,掩盖了真相,欺骗了庸人,却掩盖不住其罪恶的本质;时间流转,模糊了血色,拭干了泪痕,却淡化不了她的微笑。她虽是一个弱女子,却用瘦削的双肩担负起了民族之重任,在血与火的考验中,她是苦难民族的真正脊梁,她用她的言行、热血,谱写了一曲爱国之歌。我推荐的人物是刘和珍。

【解析】【分析】本题要求从“刘和珍、白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频”几个人中选择一个人为“中国的脊梁”,学生首先需要了解这些人的事迹、精神,并充分理解“脊梁”的含义。

结合鲁迅的名言可知,“中国的脊梁”指的是埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……因此,学生可以从刘和珍为国请愿,白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频作为左联五烈士,为国家抗争,为民族创作,不畏强权,坚持革命等角度拟写推荐词。注意字数要求和修辞手法的要求。

故答案为:

推荐词

血衣触目,惊心胆;火舌封锁,锁成网;棍棒相交,宛落石。但扼不了的是愤怒,封不住的是脚步,打不碎的是信念。她,是怎样的一个女子?她是真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血!流言蜚语,掩盖了真相,欺骗了庸人,却掩盖不住其罪恶的本质;时间流转,模糊了血色,拭干了泪痕,却淡化不了她的微笑。她虽是一个弱女子,却用瘦削的双肩担负起了民族之重任,在血与火的考验中,她是苦难民族的真正脊梁,她用她的言行、热血,谱写了一曲爱国之歌。我推荐的人物是刘和珍。

【点评】本题考查微作文写作的能力。写好微写作,要明确写作目的。微写作是用简约精炼的语言对某一社会事件、文艺作品等表达自己的见解与看法的写作。评论类微写作一般先引用材料或叙述现象,接着明确论点,然后分析材料,综合运用合理的论证方法,或举事例,或引名言,围绕现实和自身进一步论述自己的观点。对于写作对象要表述清晰。根据写作目的、写作对象所需要的得体的语言。微写作的语言要求准确、简明、合理、得体。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)