[中学联盟]山东省巨野县第一中学高一语文(苏教版,必修2)《第二专题+流浪人,你若到斯巴》课件

文档属性

| 名称 | [中学联盟]山东省巨野县第一中学高一语文(苏教版,必修2)《第二专题+流浪人,你若到斯巴》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 780.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-12-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。流浪人,你若到斯巴……

[德]海因里希·伯尔

战争既是谋杀,也是自杀!

学科网1、1917年出生科隆一个雕刻家家庭;

2、艰难的童年和青年时期

3、二战爆发,征兵入伍,历时6年,后被俘入战俘营;4、“废墟文学”

5、1972年获诺贝尔文学奖;

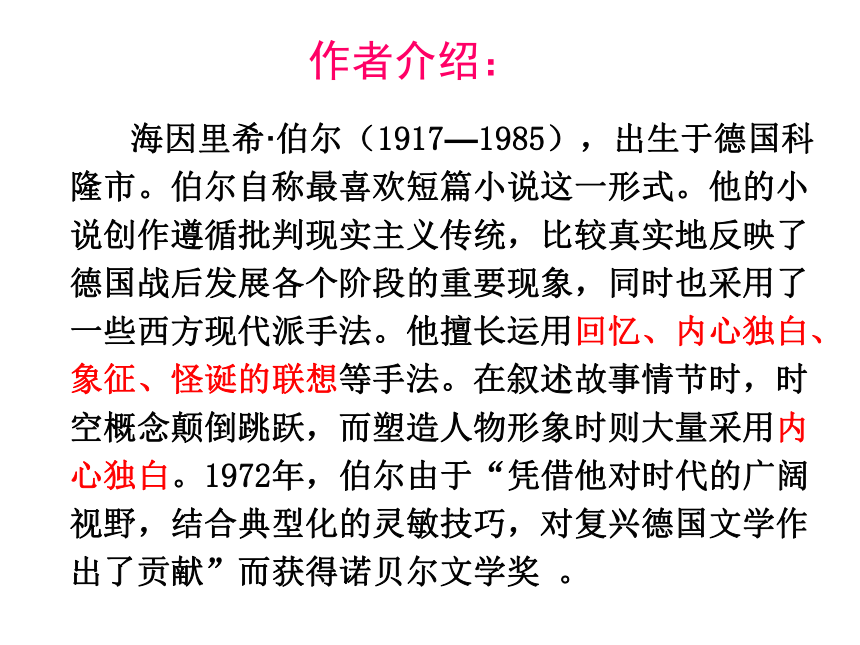

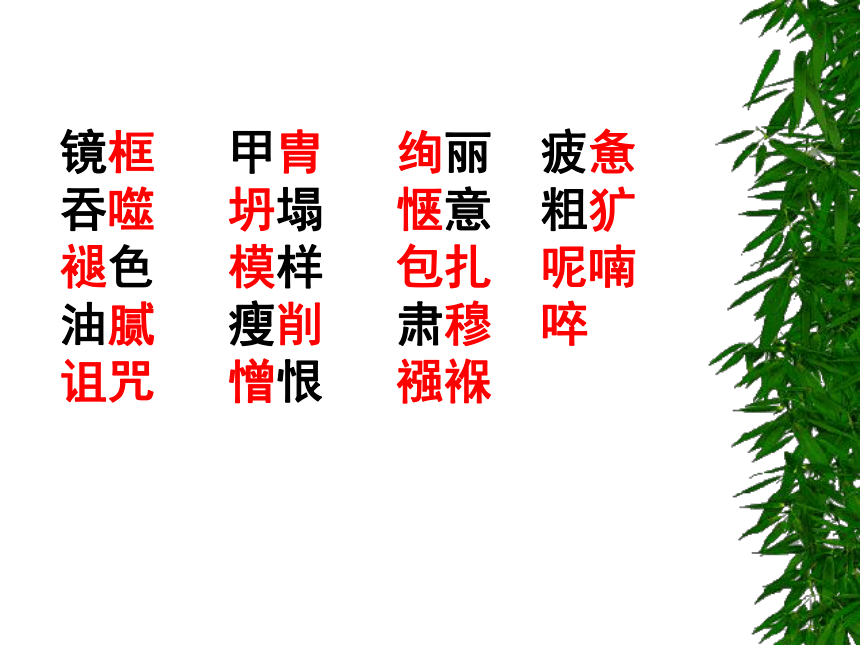

6、1985年去世,举国哀悼。作者介绍: 海因里希·伯尔(1917—1985),出生于德国科隆市。伯尔自称最喜欢短篇小说这一形式。他的小说创作遵循批判现实主义传统,比较真实地反映了德国战后发展各个阶段的重要现象,同时也采用了一些西方现代派手法。他擅长运用回忆、内心独白、象征、怪诞的联想等手法。在叙述故事情节时,时空概念颠倒跳跃,而塑造人物形象时则大量采用内心独白。1972年,伯尔由于“凭借他对时代的广阔视野,结合典型化的灵敏技巧,对复兴德国文学作出了贡献”而获得诺贝尔文学奖 。镜框 甲胄 绚丽 疲惫 吞噬 坍塌 惬意 粗犷 褪色 模样 包扎 呢喃 油腻 瘦削 肃穆 啐 诅咒 憎恨 襁褓学科网一 整体感知:时间:

地点:

环境:

主人公: 1 在对小说进行分析时,要先弄清楚这故事的基本要素。(人物、环境、情节) 2 在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?

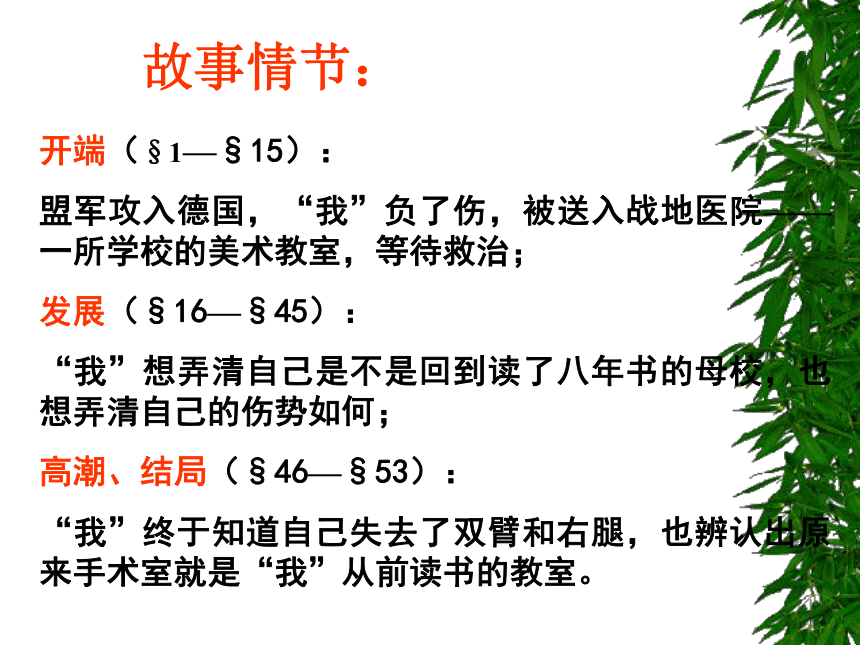

环境:学校——战地医院,盟军攻入德国,夜晚,火光冲天,炮声不断;人物:“我”,一个文科中学八年级学生,参军三个月,成了伤兵; 开端(§1—§15):

盟军攻入德国,“我”负了伤,被送入战地医院——一所学校的美术教室,等待救治;

发展(§16—§45):

“我”想弄清自己是不是回到读了八年书的母校,也想弄清自己的伤势如何;

高潮、结局(§46—§53):

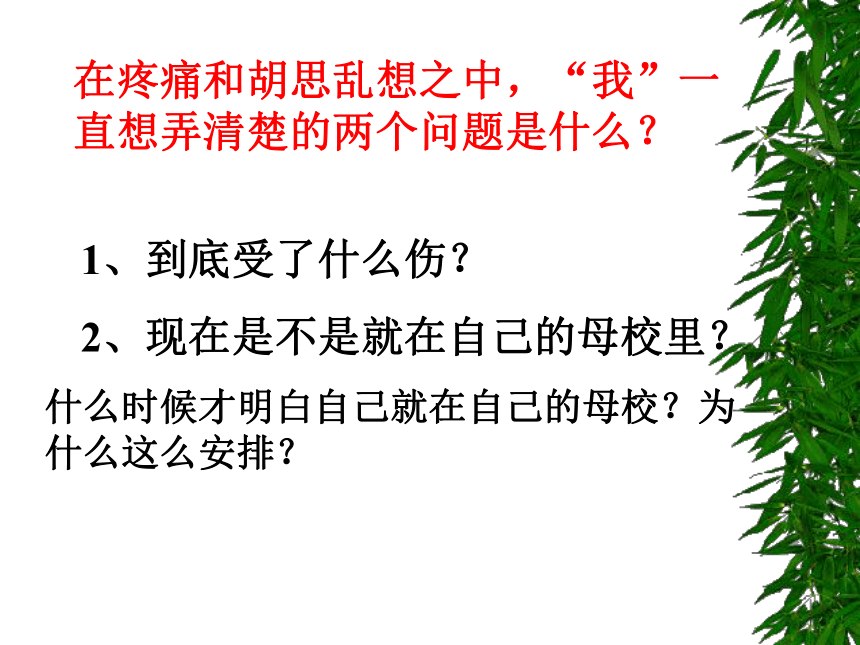

“我”终于知道自己失去了双臂和右腿,也辨认出原来手术室就是“我”从前读书的教室。故事情节:学科网在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?1、到底受了什么伤?

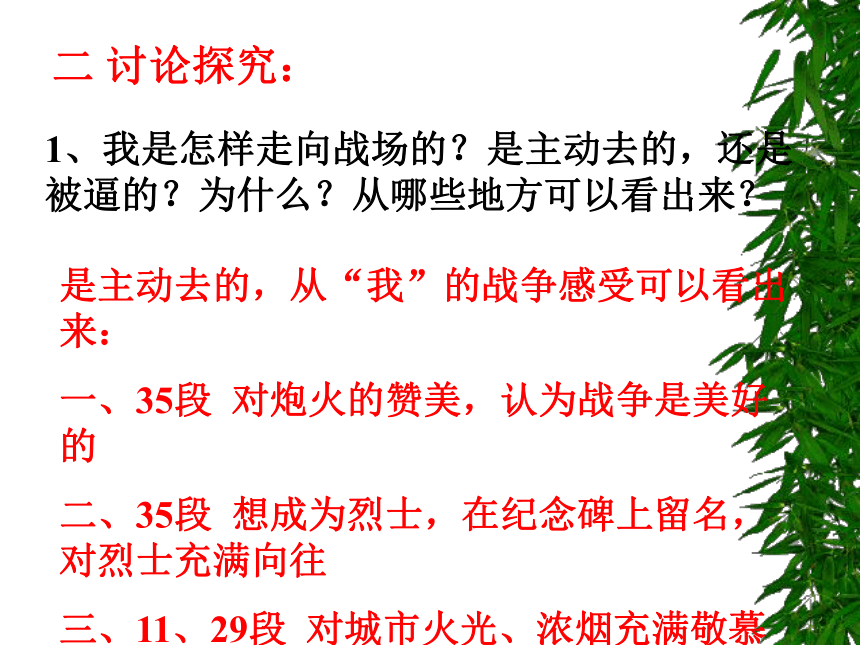

2、现在是不是就在自己的母校里?什么时候才明白自己就在自己的母校?为什么这么安排?二 讨论探究:1、我是怎样走向战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?从哪些地方可以看出来?是主动去的,从“我”的战争感受可以看出来:

一、35段 对炮火的赞美,认为战争是美好的

二、35段 想成为烈士,在纪念碑上留名,对烈士充满向往

三、11、29段 对城市火光、浓烟充满敬慕

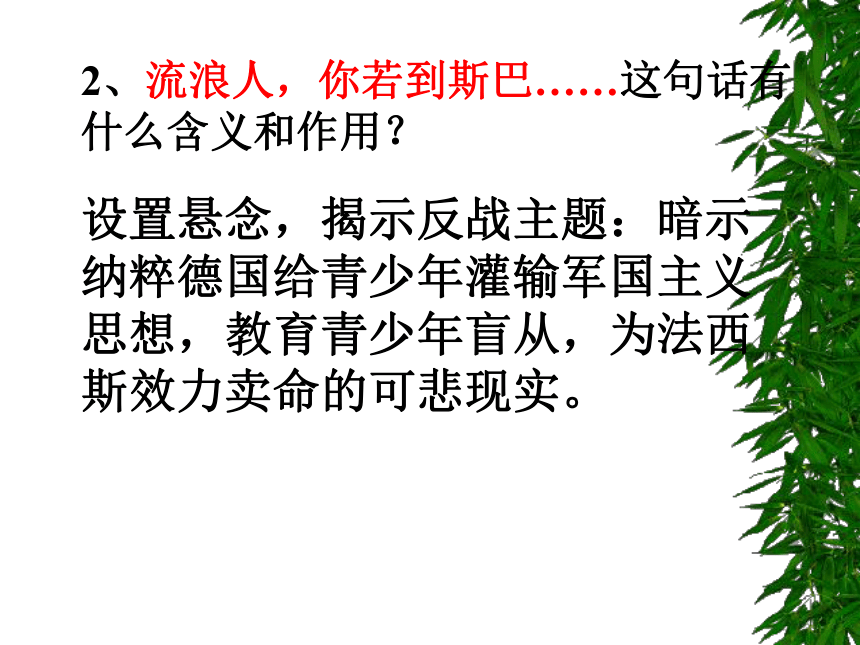

2、流浪人,你若到斯巴……这句话有什么含义和作用?设置悬念,揭示反战主题:暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从,为法西斯效力卖命的可悲现实。3、小说为什么对学校里的艺术作品进行大量的、反复的描写?原来培养艺术人才的学校成了战地医院,原来该在学校读书的学生却上了战场,成了伤兵。反复描写学校的艺术环境,就是为了突出这种反差,使人感觉到战争对人类文明的摧残。挑刺的少年:早先被称作“忠诚的男孩”,忠诚的牧羊少年担当起了送信者的重任。他将消息送到罗马元老院后,才安顿下来,将脚掌上那根折磨了他一路的刺挑出。后来罗马元老院为了表彰他的忠心,命人制作了这尊铜雕。《美狄亚》告诉他们做事可以不择手段;而《挑刺的少年》则告诉他们,德国公民必须忠诚,国家和元首的利益远重于个人利益。 老弗里茨:腓特烈一世,绰号红胡子。他试图把神圣罗马帝国变成一个军事专制国家。六次远程意大利,都以失败告终。第三次远程时,他发表演讲,称自己为“上帝所加冕的、伟大与和平的使者,光荣的胜利者与帝国不断的扩大者,罗马人的皇帝腓特烈”。

人种脸谱像:联想到希特勒对犹太人的种族灭绝政策。 恺撒:独裁者,暴君,征服者。“我来了,我看见了,我征服了”。

西塞罗:早期的排犹范例。他发表演讲保护侵吞犹太人基金的贵族,公开表示排挤犹太人。

马可?奥勒留:古罗马皇帝,哲学家。尼采:1、上帝死了。他借狂人之口说,自己是杀死上帝的凶手,指出上帝是该杀的。

2、我是上帝。“我”是具有强力意志的人。尼采认为人应当以强力意志取代理性。人生的目的就是实现权利意志,扩张自我,成为驾驭一切的“超人”。“超人”是人的最高价值,应当蔑视一切传统道理价值,为所欲为,通过奴役弱者和群氓来实现自我。

一般认为,尼采的思想是法西斯思想的温床。 多哥的大幅风景画:“几个黑人和一个莫名其妙持枪而立的大兵”。位于非洲西部,1884年沦为德国殖民地。第一次世界大战后被英、法占领。希特勒企图恢复德国的殖民统治,故而对学生进行殖民宣传。外来教育的影响,

环境的潜移默化。4、“我”这个人物的典型意义:

“我”是纳粹德国时期青少年的一个代表,“我”对于侵略战争缺乏认识,“我”糊里糊涂上了战场,又糊里糊涂的受了重伤回来,“我”不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,只是那句话让“我”去的,“我”被狠狠地欺骗了,充当了战争地炮灰。5、结尾“牛奶”的含义是什么?表达了“我”怎样地的感情? “牛奶”成为和平的代名词。无限伤感与悔恨,向往平静的生活。

由悲惨的现实发出呼唤和平反对战争的声音,突出小说的主题。 文章的结尾使人眼前一亮,所有的谜底在此全都被揭开,这是什么写法?这种写法的作用是什么? 设置悬念,就是文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。 悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。

(读) 比较阅读

《一个人的遭遇》

《流浪人,你若到斯巴…… 》 这篇小说和《一个人的遭遇》都以第二次世界大战为题材,主人公分属敌对阵营,一个为保卫祖国而战,一个为法西斯卖命。说说作者试图告诉读者的是什么?它们各自是从什么角度表现主题的?

一、主题比较:作品的主题都是反战。 《一个人的遭遇》是通过一位老兵对战争的回忆,讲述战争的创伤;《流浪人,你若到斯巴……》则通过一位青年学生在战争现场的感受,写战争对人性的毁灭。两部作品都有很强的冲击力,作者要告诉读者的是战争对人的摧残:不义的战争不仅摧毁了文明成果,也摧残了人的心灵;正义的战争虽然能铸就英雄业绩,但是同样会给人们留下痛苦的记忆。 索科洛夫只想过太平的生活,这个要求并不高,但是战争摧毁了他的全部生活;《流浪人,你若到斯巴…… 》中的“我”根本还没有长大,就被赶到炮火之中,战争夺去了他的肢体,也结束了他的青春。 同样是遭遇了战争的不幸,索科洛夫知道自己在干什么,知道自己为什么去打仗,而《流》中的“我”受了欺骗并不清楚自己离开学校去参加战斗的原因。一个为保卫祖国而战,一个为法西斯卖命。 索科洛夫失去了家庭, 《流》中的“我”失去了四肢中的三肢,心灵所遭受的伤痛是一样。 相比较而言,由于年龄和生活经历,索科洛夫要比《流》中的“我”更加珍视幸福。二、人物命运比较 两个人物同样遭遇不幸, 索科洛夫是悲伤的, 《流》中的“我”则显得比较麻木,这中间有年龄阅历方面的因素,也有外来的作用, 索科洛夫知道自己是在为保卫祖国, 《流》中的“我”受了欺骗,没有认识到为法西斯的侵略本质。

三、表达形式比较 虽然都用了“自白”的形式,索科洛夫是在和别人交流, 《流》中的“我”是内心独白,是在和自己的心灵世界交流。我们的祈祷: 在抗日战争中,中国军民伤亡人数总计高达3500万;各种损失折合当时美元计算数额高达1000亿以上。

二战各国死亡人数约5265万,其中军队1473万。

一战累计死亡847万人,伤残2120万人。

据外国学者统计,在1964年以前的5164年里,世界上共发生战争14513次,使36.4亿人丧生,损失的财富如果折合成黄金,可以铺成一条宽150公里,厚1O米,环绕地球一周的金质腰带。

在第二次世界大战之后的37年里,世界接连爆发了470余起局部战争,至少有1000万人死于兵火,在全世界范围内,没有战争的日子只有26天,平均要过520天才有一天太平日子。 我们的祈祷: 今天,现在,枪声还在不断从伊拉克、从阿富汗、从世界的不同角落传来。让我们拿起笔,写下我们对和平的祈祷。

[德]海因里希·伯尔

战争既是谋杀,也是自杀!

学科网1、1917年出生科隆一个雕刻家家庭;

2、艰难的童年和青年时期

3、二战爆发,征兵入伍,历时6年,后被俘入战俘营;4、“废墟文学”

5、1972年获诺贝尔文学奖;

6、1985年去世,举国哀悼。作者介绍: 海因里希·伯尔(1917—1985),出生于德国科隆市。伯尔自称最喜欢短篇小说这一形式。他的小说创作遵循批判现实主义传统,比较真实地反映了德国战后发展各个阶段的重要现象,同时也采用了一些西方现代派手法。他擅长运用回忆、内心独白、象征、怪诞的联想等手法。在叙述故事情节时,时空概念颠倒跳跃,而塑造人物形象时则大量采用内心独白。1972年,伯尔由于“凭借他对时代的广阔视野,结合典型化的灵敏技巧,对复兴德国文学作出了贡献”而获得诺贝尔文学奖 。镜框 甲胄 绚丽 疲惫 吞噬 坍塌 惬意 粗犷 褪色 模样 包扎 呢喃 油腻 瘦削 肃穆 啐 诅咒 憎恨 襁褓学科网一 整体感知:时间:

地点:

环境:

主人公: 1 在对小说进行分析时,要先弄清楚这故事的基本要素。(人物、环境、情节) 2 在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?

环境:学校——战地医院,盟军攻入德国,夜晚,火光冲天,炮声不断;人物:“我”,一个文科中学八年级学生,参军三个月,成了伤兵; 开端(§1—§15):

盟军攻入德国,“我”负了伤,被送入战地医院——一所学校的美术教室,等待救治;

发展(§16—§45):

“我”想弄清自己是不是回到读了八年书的母校,也想弄清自己的伤势如何;

高潮、结局(§46—§53):

“我”终于知道自己失去了双臂和右腿,也辨认出原来手术室就是“我”从前读书的教室。故事情节:学科网在疼痛和胡思乱想之中,“我”一直想弄清楚的两个问题是什么?1、到底受了什么伤?

2、现在是不是就在自己的母校里?什么时候才明白自己就在自己的母校?为什么这么安排?二 讨论探究:1、我是怎样走向战场的?是主动去的,还是被逼的?为什么?从哪些地方可以看出来?是主动去的,从“我”的战争感受可以看出来:

一、35段 对炮火的赞美,认为战争是美好的

二、35段 想成为烈士,在纪念碑上留名,对烈士充满向往

三、11、29段 对城市火光、浓烟充满敬慕

2、流浪人,你若到斯巴……这句话有什么含义和作用?设置悬念,揭示反战主题:暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从,为法西斯效力卖命的可悲现实。3、小说为什么对学校里的艺术作品进行大量的、反复的描写?原来培养艺术人才的学校成了战地医院,原来该在学校读书的学生却上了战场,成了伤兵。反复描写学校的艺术环境,就是为了突出这种反差,使人感觉到战争对人类文明的摧残。挑刺的少年:早先被称作“忠诚的男孩”,忠诚的牧羊少年担当起了送信者的重任。他将消息送到罗马元老院后,才安顿下来,将脚掌上那根折磨了他一路的刺挑出。后来罗马元老院为了表彰他的忠心,命人制作了这尊铜雕。《美狄亚》告诉他们做事可以不择手段;而《挑刺的少年》则告诉他们,德国公民必须忠诚,国家和元首的利益远重于个人利益。 老弗里茨:腓特烈一世,绰号红胡子。他试图把神圣罗马帝国变成一个军事专制国家。六次远程意大利,都以失败告终。第三次远程时,他发表演讲,称自己为“上帝所加冕的、伟大与和平的使者,光荣的胜利者与帝国不断的扩大者,罗马人的皇帝腓特烈”。

人种脸谱像:联想到希特勒对犹太人的种族灭绝政策。 恺撒:独裁者,暴君,征服者。“我来了,我看见了,我征服了”。

西塞罗:早期的排犹范例。他发表演讲保护侵吞犹太人基金的贵族,公开表示排挤犹太人。

马可?奥勒留:古罗马皇帝,哲学家。尼采:1、上帝死了。他借狂人之口说,自己是杀死上帝的凶手,指出上帝是该杀的。

2、我是上帝。“我”是具有强力意志的人。尼采认为人应当以强力意志取代理性。人生的目的就是实现权利意志,扩张自我,成为驾驭一切的“超人”。“超人”是人的最高价值,应当蔑视一切传统道理价值,为所欲为,通过奴役弱者和群氓来实现自我。

一般认为,尼采的思想是法西斯思想的温床。 多哥的大幅风景画:“几个黑人和一个莫名其妙持枪而立的大兵”。位于非洲西部,1884年沦为德国殖民地。第一次世界大战后被英、法占领。希特勒企图恢复德国的殖民统治,故而对学生进行殖民宣传。外来教育的影响,

环境的潜移默化。4、“我”这个人物的典型意义:

“我”是纳粹德国时期青少年的一个代表,“我”对于侵略战争缺乏认识,“我”糊里糊涂上了战场,又糊里糊涂的受了重伤回来,“我”不知道为什么打仗,也不知道生命的价值,只是那句话让“我”去的,“我”被狠狠地欺骗了,充当了战争地炮灰。5、结尾“牛奶”的含义是什么?表达了“我”怎样地的感情? “牛奶”成为和平的代名词。无限伤感与悔恨,向往平静的生活。

由悲惨的现实发出呼唤和平反对战争的声音,突出小说的主题。 文章的结尾使人眼前一亮,所有的谜底在此全都被揭开,这是什么写法?这种写法的作用是什么? 设置悬念,就是文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。 悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。

(读) 比较阅读

《一个人的遭遇》

《流浪人,你若到斯巴…… 》 这篇小说和《一个人的遭遇》都以第二次世界大战为题材,主人公分属敌对阵营,一个为保卫祖国而战,一个为法西斯卖命。说说作者试图告诉读者的是什么?它们各自是从什么角度表现主题的?

一、主题比较:作品的主题都是反战。 《一个人的遭遇》是通过一位老兵对战争的回忆,讲述战争的创伤;《流浪人,你若到斯巴……》则通过一位青年学生在战争现场的感受,写战争对人性的毁灭。两部作品都有很强的冲击力,作者要告诉读者的是战争对人的摧残:不义的战争不仅摧毁了文明成果,也摧残了人的心灵;正义的战争虽然能铸就英雄业绩,但是同样会给人们留下痛苦的记忆。 索科洛夫只想过太平的生活,这个要求并不高,但是战争摧毁了他的全部生活;《流浪人,你若到斯巴…… 》中的“我”根本还没有长大,就被赶到炮火之中,战争夺去了他的肢体,也结束了他的青春。 同样是遭遇了战争的不幸,索科洛夫知道自己在干什么,知道自己为什么去打仗,而《流》中的“我”受了欺骗并不清楚自己离开学校去参加战斗的原因。一个为保卫祖国而战,一个为法西斯卖命。 索科洛夫失去了家庭, 《流》中的“我”失去了四肢中的三肢,心灵所遭受的伤痛是一样。 相比较而言,由于年龄和生活经历,索科洛夫要比《流》中的“我”更加珍视幸福。二、人物命运比较 两个人物同样遭遇不幸, 索科洛夫是悲伤的, 《流》中的“我”则显得比较麻木,这中间有年龄阅历方面的因素,也有外来的作用, 索科洛夫知道自己是在为保卫祖国, 《流》中的“我”受了欺骗,没有认识到为法西斯的侵略本质。

三、表达形式比较 虽然都用了“自白”的形式,索科洛夫是在和别人交流, 《流》中的“我”是内心独白,是在和自己的心灵世界交流。我们的祈祷: 在抗日战争中,中国军民伤亡人数总计高达3500万;各种损失折合当时美元计算数额高达1000亿以上。

二战各国死亡人数约5265万,其中军队1473万。

一战累计死亡847万人,伤残2120万人。

据外国学者统计,在1964年以前的5164年里,世界上共发生战争14513次,使36.4亿人丧生,损失的财富如果折合成黄金,可以铺成一条宽150公里,厚1O米,环绕地球一周的金质腰带。

在第二次世界大战之后的37年里,世界接连爆发了470余起局部战争,至少有1000万人死于兵火,在全世界范围内,没有战争的日子只有26天,平均要过520天才有一天太平日子。 我们的祈祷: 今天,现在,枪声还在不断从伊拉克、从阿富汗、从世界的不同角落传来。让我们拿起笔,写下我们对和平的祈祷。