2024届高考语文复习:文学文化常识复习 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:文学文化常识复习 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 17:24:50 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

高考一轮复习之文学文化常识

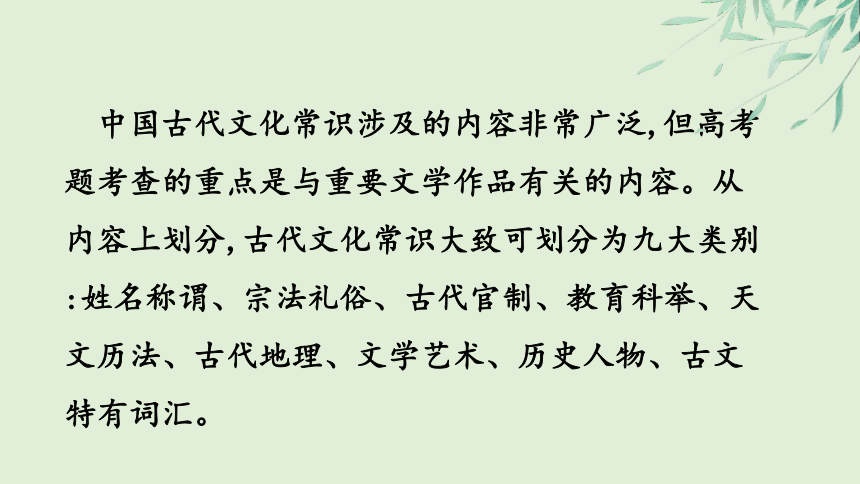

中国古代文化常识涉及的内容非常广泛,但高考题考查的重点是与重要文学作品有关的内容。从内容上划分,古代文化常识大致可划分为九大类别:姓名称谓、宗法礼俗、古代官制、教育科举、天文历法、古代地理、文学艺术、历史人物、古文特有词汇。

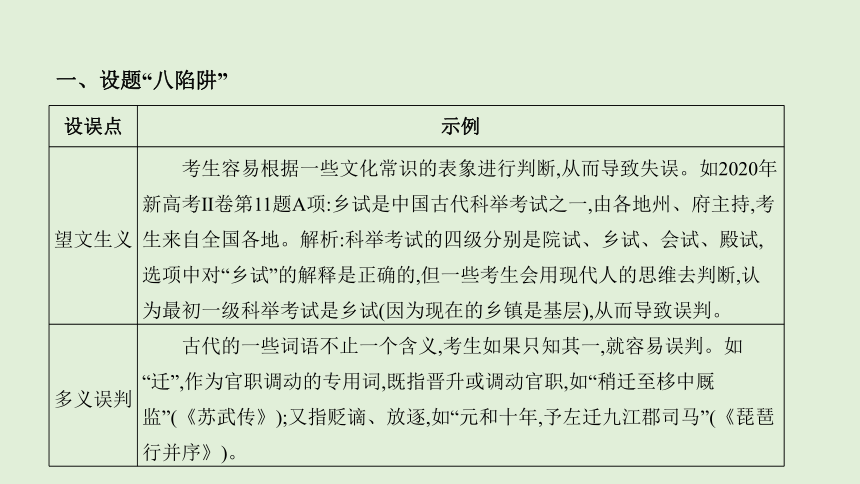

一、设题“八陷阱”

设误点 示例

望文生义 考生容易根据一些文化常识的表象进行判断,从而导致失误。如2020年新高考Ⅱ卷第11题A项:乡试是中国古代科举考试之一,由各地州、府主持,考生来自全国各地。解析:科举考试的四级分别是院试、乡试、会试、殿试,选项中对“乡试”的解释是正确的,但一些考生会用现代人的思维去判断,认为最初一级科举考试是乡试(因为现在的乡镇是基层),从而导致误判。

多义误判 古代的一些词语不止一个含义,考生如果只知其一,就容易误判。如“迁”,作为官职调动的专用词,既指晋升或调动官职,如“稍迁至栘中厩监”(《苏武传》);又指贬谪、放逐,如“元和十年,予左迁九江郡司马”(《琵琶行并序》)。

设误点 示例

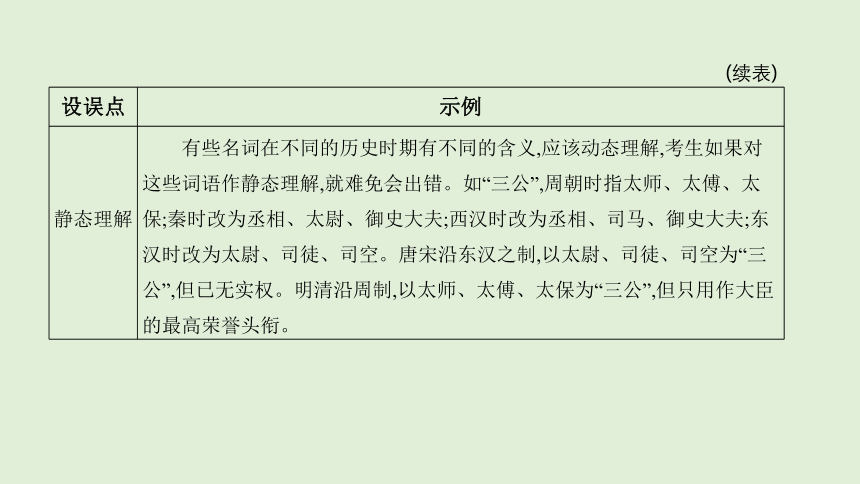

静态理解 有些名词在不同的历史时期有不同的含义,应该动态理解,考生如果对这些词语作静态理解,就难免会出错。如“三公”,周朝时指太师、太傅、太保;秦时改为丞相、太尉、御史大夫;西汉时改为丞相、司马、御史大夫;东汉时改为太尉、司徒、司空。唐宋沿东汉之制,以太尉、司徒、司空为“三公”,但已无实权。明清沿周制,以太师、太傅、太保为“三公”,但只用作大臣的最高荣誉头衔。

(续表)

设误点 示例

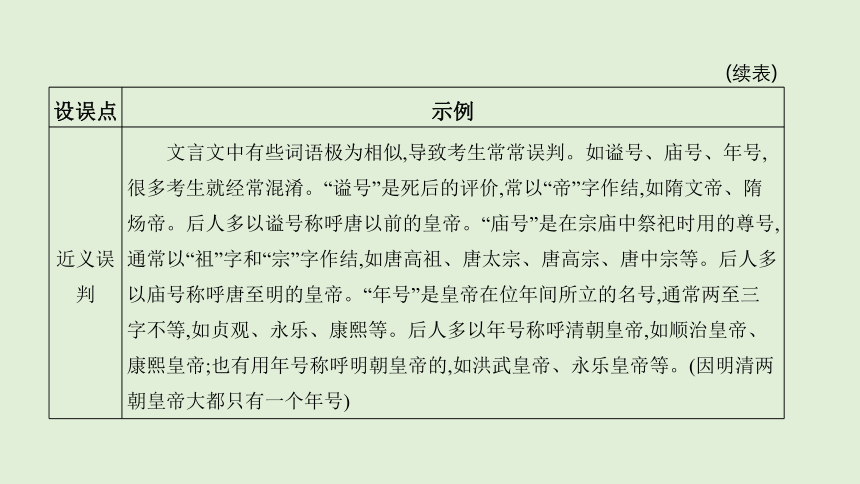

近义误判 文言文中有些词语极为相似,导致考生常常误判。如谥号、庙号、年号,很多考生就经常混淆。“谥号”是死后的评价,常以“帝”字作结,如隋文帝、隋炀帝。后人多以谥号称呼唐以前的皇帝。“庙号”是在宗庙中祭祀时用的尊号,通常以“祖”字和“宗”字作结,如唐高祖、唐太宗、唐高宗、唐中宗等。后人多以庙号称呼唐至明的皇帝。“年号”是皇帝在位年间所立的名号,通常两至三字不等,如贞观、永乐、康熙等。后人多以年号称呼清朝皇帝,如顺治皇帝、康熙皇帝;也有用年号称呼明朝皇帝的,如洪武皇帝、永乐皇帝等。(因明清两朝皇帝大都只有一个年号)

(续表)

设误点 示例

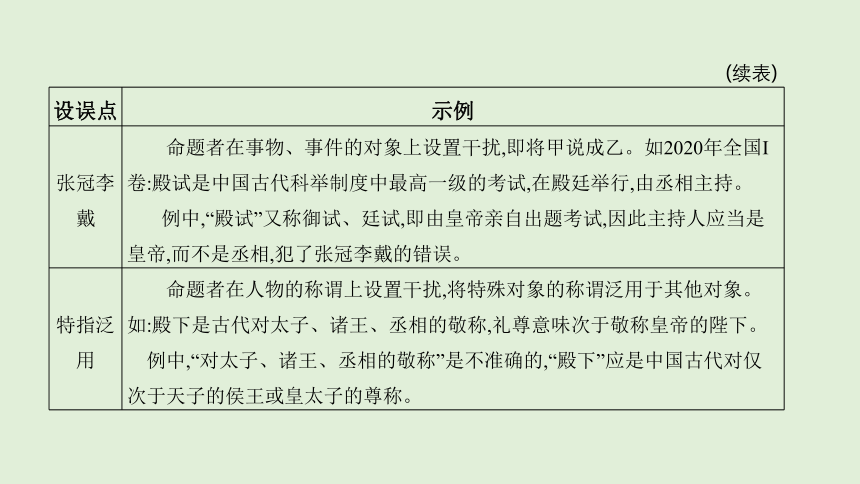

张冠李戴 命题者在事物、事件的对象上设置干扰,即将甲说成乙。如2020年全国Ⅰ卷:殿试是中国古代科举制度中最高一级的考试,在殿廷举行,由丞相主持。

例中,“殿试”又称御试、廷试,即由皇帝亲自出题考试,因此主持人应当是皇帝,而不是丞相,犯了张冠李戴的错误。

特指泛用 命题者在人物的称谓上设置干扰,将特殊对象的称谓泛用于其他对象。如:殿下是古代对太子、诸王、丞相的敬称,礼尊意味次于敬称皇帝的陛下。

例中,“对太子、诸王、丞相的敬称”是不准确的,“殿下”应是中国古代对仅次于天子的侯王或皇太子的尊称。

(续表)

设误点 示例

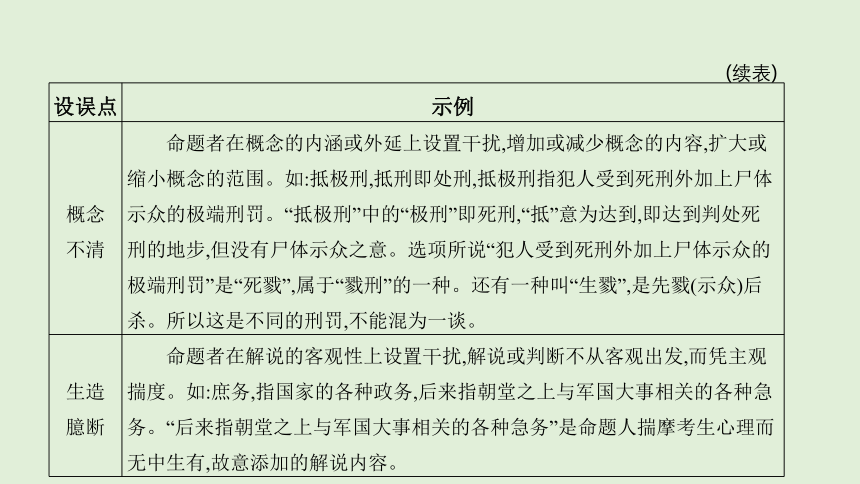

概念 不清 命题者在概念的内涵或外延上设置干扰,增加或减少概念的内容,扩大或缩小概念的范围。如:抵极刑,抵刑即处刑,抵极刑指犯人受到死刑外加上尸体示众的极端刑罚。“抵极刑”中的“极刑”即死刑,“抵”意为达到,即达到判处死刑的地步,但没有尸体示众之意。选项所说“犯人受到死刑外加上尸体示众的极端刑罚”是“死戮”,属于“戮刑”的一种。还有一种叫“生戮”,是先戮(示众)后杀。所以这是不同的刑罚,不能混为一谈。

生造 臆断 命题者在解说的客观性上设置干扰,解说或判断不从客观出发,而凭主观揣度。如:庶务,指国家的各种政务,后来指朝堂之上与军国大事相关的各种急务。“后来指朝堂之上与军国大事相关的各种急务”是命题人揣摩考生心理而无中生有,故意添加的解说内容。

(续表)

二、解题“四技巧”

技巧 说明

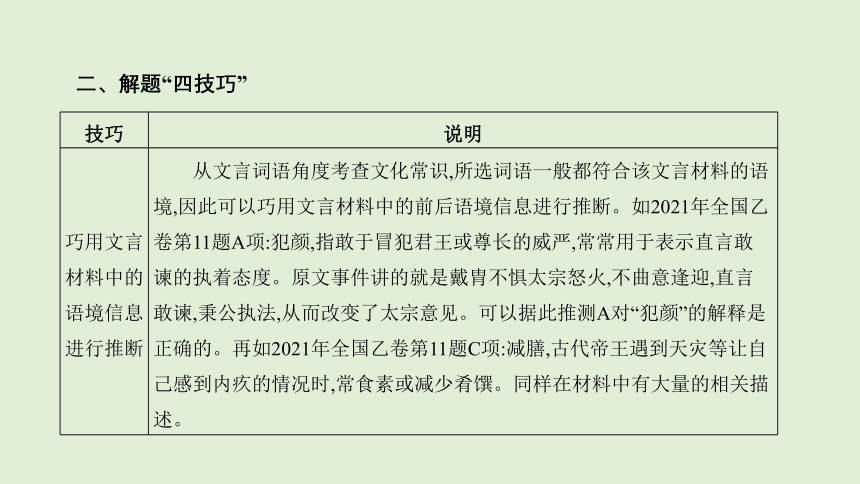

巧用文言材料中的语境信息进行推断 从文言词语角度考查文化常识,所选词语一般都符合该文言材料的语境,因此可以巧用文言材料中的前后语境信息进行推断。如2021年全国乙卷第11题A项:犯颜,指敢于冒犯君王或尊长的威严,常常用于表示直言敢谏的执着态度。原文事件讲的就是戴胄不惧太宗怒火,不曲意逢迎,直言敢谏,秉公执法,从而改变了太宗意见。可以据此推测A对“犯颜”的解释是正确的。再如2021年全国乙卷第11题C项:减膳,古代帝王遇到天灾等让自己感到内疚的情况时,常食素或减少肴馔。同样在材料中有大量的相关描述。

技巧 说明

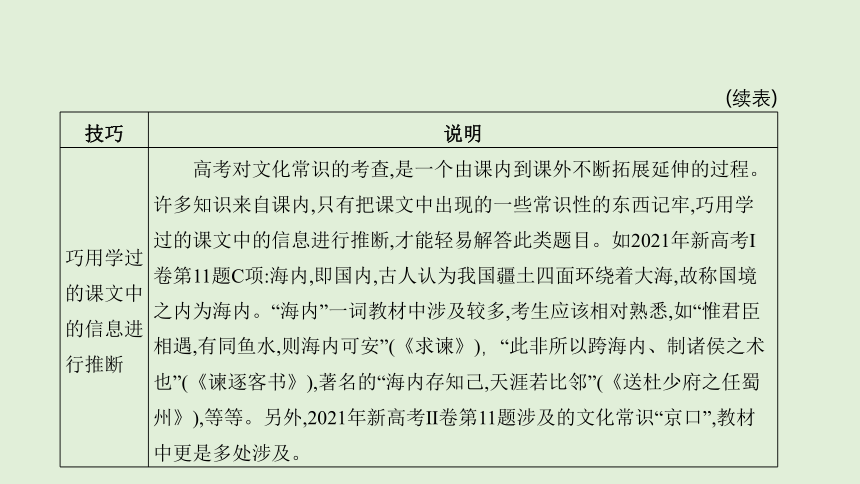

巧用学过的课文中的信息进行推断 高考对文化常识的考查,是一个由课内到课外不断拓展延伸的过程。许多知识来自课内,只有把课文中出现的一些常识性的东西记牢,巧用学过的课文中的信息进行推断,才能轻易解答此类题目。如2021年新高考Ⅰ卷第11题C项:海内,即国内,古人认为我国疆土四面环绕着大海,故称国境之内为海内。“海内”一词教材中涉及较多,考生应该相对熟悉,如“惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安”(《求谏》),“此非所以跨海内、制诸侯之术也”(《谏逐客书》),著名的“海内存知己,天涯若比邻”(《送杜少府之任蜀州》),等等。另外,2021年新高考Ⅱ卷第11题涉及的文化常识“京口”,教材中更是多处涉及。

(续表)

技巧 说明

巧用题干中的常识信息进行推断 高考中对文化常识的考查,主要集中在古代的称谓、官职的变迁、宫殿的名称、年号、谥号、庙号、文书的名称、官场的礼节、朝廷的机构设置、典章制度、行政区划、一些避讳的说法等上,这类题目的错误项一般设置得比较明显。题干本身可能就包含了常识,根据考生平时的积累,巧妙地分析,就能解决一些问题。如2021年新高考Ⅱ卷第11题C项:部曲,原指古代豪门大族和将领招募的私人军队,文中是指部队的编制单位。选项中“文中是指部队的编制单位”是错误的,因为原文已经说明祖逖当时的军队是在“不给铠仗,使自召募”的条件下自己招聘的私人队伍;另外,原文说“逖将其部曲百余家渡江”,“家”字也说明“部曲”中的人包括家兵、家将以及这些人的家属。

(续表)

技巧 说明

偏僻常识可存疑 因为高考题考查的大多是常见的古代文化知识,所以一般不会把冷僻的专有名词设置为错误选项。如果出现比较生疏的古代文化知识,在其他内容不好判断的情况下,一般可以认为此项表述正确。如2020年全国Ⅱ卷第11题B项:保任,意思是担保或担保者,文中特指因向朝廷推荐人才而负担保责任。选项中的“保任”是一个相对偏僻的文化常识,在其他选项同样难以判定的情况下,这类选项可当正确项处理。

(续表)

例 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )。

B

A.“杰举嘉靖三十五年进士”中“举”与“杀人如不能举”(《鸿门宴》)中“举”字含义不同。

B.进士,古代科举殿试及第者之称,明清殿试后录取考生分为三等,也称三甲,依次为状元、榜眼、探花。

C.行人,官职名。春秋战国时各国都有设置,明代属行人司,掌管传旨、册封等事。

D.畿辅,畿,取其“京畿”一词中的含义;辅,相当于汉代所说的“三辅”之地。合指京都附近地区。

【解析】进士分三甲,一甲三名称“进士及第”,又称“三鼎甲”,依次为状元、榜眼、探花;二甲若干名,赐“进士出身”;三甲若干名,赐“同进士出身”。通过殿试者,被称为“进士”,意为可以进授爵位之人。

【参考译文】

郝杰,字彦辅,蔚州人。父亲郝铭,担任过御史。郝杰考中嘉靖三十五年(1556)的进士,被授予行人一职,后提拔为御史。隆庆元年(1567)任都城近地的巡抚。

拓展文化常识

一、古代官职任免、调动、升降

1.表授予官职的词语

征:由皇帝征聘社会知名人士充任官职。

辟:由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。

举、荐:由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。

拜:授予官职。

选:通过推荐或科举选拔任以官职。

除:任命,授职。

授:授予官职。

赏:皇帝特意赐给官衔或爵位。

封:帝王将爵位或土地赐给臣子。

起:起用,任以官职。

2.表罢免官职的词语

罢:免去,解除官职。

黜:废掉官职。

免:罢免。

夺:削除。

废:废黜,放逐。

4.表降低官职的词语

谪:因罪被降职或流放。

贬:降职。

左除、左降、左转、左授、左宦、左迁:降职。

5.表调动官职的词语。

迁:调动官职,一般指升官。

徙:一般的官职调动。

调:变换官职。

补:补充官职空缺。

改:改任官职。

出宰:京官外放出任地方官。

入:地方官调任京官。

6.表兼、代官职的词语

兼:兼任。

摄:暂代官职。

领:兼任较低的官职。

行:兼摄官职。

署:代理,暂任。

权:暂代官职。

判:高位兼低职或出任地方官。

守:暂时署理职务,多指官阶低的人署理官阶高的职务。

7.表辞去官职的词语

悬车:辞官居家。

解官:辞去官职。

致仕:交还官职,即退休。

乞骸骨:自请退职,意为请求使使骸骨得以归葬故乡。

孩提:指2—3岁的儿童。

黄口:指十岁以下的儿童

垂髫:三四岁至八九岁的儿童。(髫指古代儿童头上下垂的短发)

总角:八九岁至十三四岁的少年。(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称。)

束发:男子十五岁。(十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)

弱冠:男子二十岁。(古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称)

豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。

及笄:指女子15岁。(笄,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁)

弱冠:男子二十岁。

而立:男子三十岁。(立,即“立身、立志”)

不惑:男子四十岁

知天命:五十岁

花甲、耳顺:六十岁

古稀:七十岁

耄耋:八十岁

鲐背之年:九十岁

期颐:一百岁

谢谢观看!

高考一轮复习之文学文化常识

中国古代文化常识涉及的内容非常广泛,但高考题考查的重点是与重要文学作品有关的内容。从内容上划分,古代文化常识大致可划分为九大类别:姓名称谓、宗法礼俗、古代官制、教育科举、天文历法、古代地理、文学艺术、历史人物、古文特有词汇。

一、设题“八陷阱”

设误点 示例

望文生义 考生容易根据一些文化常识的表象进行判断,从而导致失误。如2020年新高考Ⅱ卷第11题A项:乡试是中国古代科举考试之一,由各地州、府主持,考生来自全国各地。解析:科举考试的四级分别是院试、乡试、会试、殿试,选项中对“乡试”的解释是正确的,但一些考生会用现代人的思维去判断,认为最初一级科举考试是乡试(因为现在的乡镇是基层),从而导致误判。

多义误判 古代的一些词语不止一个含义,考生如果只知其一,就容易误判。如“迁”,作为官职调动的专用词,既指晋升或调动官职,如“稍迁至栘中厩监”(《苏武传》);又指贬谪、放逐,如“元和十年,予左迁九江郡司马”(《琵琶行并序》)。

设误点 示例

静态理解 有些名词在不同的历史时期有不同的含义,应该动态理解,考生如果对这些词语作静态理解,就难免会出错。如“三公”,周朝时指太师、太傅、太保;秦时改为丞相、太尉、御史大夫;西汉时改为丞相、司马、御史大夫;东汉时改为太尉、司徒、司空。唐宋沿东汉之制,以太尉、司徒、司空为“三公”,但已无实权。明清沿周制,以太师、太傅、太保为“三公”,但只用作大臣的最高荣誉头衔。

(续表)

设误点 示例

近义误判 文言文中有些词语极为相似,导致考生常常误判。如谥号、庙号、年号,很多考生就经常混淆。“谥号”是死后的评价,常以“帝”字作结,如隋文帝、隋炀帝。后人多以谥号称呼唐以前的皇帝。“庙号”是在宗庙中祭祀时用的尊号,通常以“祖”字和“宗”字作结,如唐高祖、唐太宗、唐高宗、唐中宗等。后人多以庙号称呼唐至明的皇帝。“年号”是皇帝在位年间所立的名号,通常两至三字不等,如贞观、永乐、康熙等。后人多以年号称呼清朝皇帝,如顺治皇帝、康熙皇帝;也有用年号称呼明朝皇帝的,如洪武皇帝、永乐皇帝等。(因明清两朝皇帝大都只有一个年号)

(续表)

设误点 示例

张冠李戴 命题者在事物、事件的对象上设置干扰,即将甲说成乙。如2020年全国Ⅰ卷:殿试是中国古代科举制度中最高一级的考试,在殿廷举行,由丞相主持。

例中,“殿试”又称御试、廷试,即由皇帝亲自出题考试,因此主持人应当是皇帝,而不是丞相,犯了张冠李戴的错误。

特指泛用 命题者在人物的称谓上设置干扰,将特殊对象的称谓泛用于其他对象。如:殿下是古代对太子、诸王、丞相的敬称,礼尊意味次于敬称皇帝的陛下。

例中,“对太子、诸王、丞相的敬称”是不准确的,“殿下”应是中国古代对仅次于天子的侯王或皇太子的尊称。

(续表)

设误点 示例

概念 不清 命题者在概念的内涵或外延上设置干扰,增加或减少概念的内容,扩大或缩小概念的范围。如:抵极刑,抵刑即处刑,抵极刑指犯人受到死刑外加上尸体示众的极端刑罚。“抵极刑”中的“极刑”即死刑,“抵”意为达到,即达到判处死刑的地步,但没有尸体示众之意。选项所说“犯人受到死刑外加上尸体示众的极端刑罚”是“死戮”,属于“戮刑”的一种。还有一种叫“生戮”,是先戮(示众)后杀。所以这是不同的刑罚,不能混为一谈。

生造 臆断 命题者在解说的客观性上设置干扰,解说或判断不从客观出发,而凭主观揣度。如:庶务,指国家的各种政务,后来指朝堂之上与军国大事相关的各种急务。“后来指朝堂之上与军国大事相关的各种急务”是命题人揣摩考生心理而无中生有,故意添加的解说内容。

(续表)

二、解题“四技巧”

技巧 说明

巧用文言材料中的语境信息进行推断 从文言词语角度考查文化常识,所选词语一般都符合该文言材料的语境,因此可以巧用文言材料中的前后语境信息进行推断。如2021年全国乙卷第11题A项:犯颜,指敢于冒犯君王或尊长的威严,常常用于表示直言敢谏的执着态度。原文事件讲的就是戴胄不惧太宗怒火,不曲意逢迎,直言敢谏,秉公执法,从而改变了太宗意见。可以据此推测A对“犯颜”的解释是正确的。再如2021年全国乙卷第11题C项:减膳,古代帝王遇到天灾等让自己感到内疚的情况时,常食素或减少肴馔。同样在材料中有大量的相关描述。

技巧 说明

巧用学过的课文中的信息进行推断 高考对文化常识的考查,是一个由课内到课外不断拓展延伸的过程。许多知识来自课内,只有把课文中出现的一些常识性的东西记牢,巧用学过的课文中的信息进行推断,才能轻易解答此类题目。如2021年新高考Ⅰ卷第11题C项:海内,即国内,古人认为我国疆土四面环绕着大海,故称国境之内为海内。“海内”一词教材中涉及较多,考生应该相对熟悉,如“惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安”(《求谏》),“此非所以跨海内、制诸侯之术也”(《谏逐客书》),著名的“海内存知己,天涯若比邻”(《送杜少府之任蜀州》),等等。另外,2021年新高考Ⅱ卷第11题涉及的文化常识“京口”,教材中更是多处涉及。

(续表)

技巧 说明

巧用题干中的常识信息进行推断 高考中对文化常识的考查,主要集中在古代的称谓、官职的变迁、宫殿的名称、年号、谥号、庙号、文书的名称、官场的礼节、朝廷的机构设置、典章制度、行政区划、一些避讳的说法等上,这类题目的错误项一般设置得比较明显。题干本身可能就包含了常识,根据考生平时的积累,巧妙地分析,就能解决一些问题。如2021年新高考Ⅱ卷第11题C项:部曲,原指古代豪门大族和将领招募的私人军队,文中是指部队的编制单位。选项中“文中是指部队的编制单位”是错误的,因为原文已经说明祖逖当时的军队是在“不给铠仗,使自召募”的条件下自己招聘的私人队伍;另外,原文说“逖将其部曲百余家渡江”,“家”字也说明“部曲”中的人包括家兵、家将以及这些人的家属。

(续表)

技巧 说明

偏僻常识可存疑 因为高考题考查的大多是常见的古代文化知识,所以一般不会把冷僻的专有名词设置为错误选项。如果出现比较生疏的古代文化知识,在其他内容不好判断的情况下,一般可以认为此项表述正确。如2020年全国Ⅱ卷第11题B项:保任,意思是担保或担保者,文中特指因向朝廷推荐人才而负担保责任。选项中的“保任”是一个相对偏僻的文化常识,在其他选项同样难以判定的情况下,这类选项可当正确项处理。

(续表)

例 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )。

B

A.“杰举嘉靖三十五年进士”中“举”与“杀人如不能举”(《鸿门宴》)中“举”字含义不同。

B.进士,古代科举殿试及第者之称,明清殿试后录取考生分为三等,也称三甲,依次为状元、榜眼、探花。

C.行人,官职名。春秋战国时各国都有设置,明代属行人司,掌管传旨、册封等事。

D.畿辅,畿,取其“京畿”一词中的含义;辅,相当于汉代所说的“三辅”之地。合指京都附近地区。

【解析】进士分三甲,一甲三名称“进士及第”,又称“三鼎甲”,依次为状元、榜眼、探花;二甲若干名,赐“进士出身”;三甲若干名,赐“同进士出身”。通过殿试者,被称为“进士”,意为可以进授爵位之人。

【参考译文】

郝杰,字彦辅,蔚州人。父亲郝铭,担任过御史。郝杰考中嘉靖三十五年(1556)的进士,被授予行人一职,后提拔为御史。隆庆元年(1567)任都城近地的巡抚。

拓展文化常识

一、古代官职任免、调动、升降

1.表授予官职的词语

征:由皇帝征聘社会知名人士充任官职。

辟:由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。

举、荐:由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。

拜:授予官职。

选:通过推荐或科举选拔任以官职。

除:任命,授职。

授:授予官职。

赏:皇帝特意赐给官衔或爵位。

封:帝王将爵位或土地赐给臣子。

起:起用,任以官职。

2.表罢免官职的词语

罢:免去,解除官职。

黜:废掉官职。

免:罢免。

夺:削除。

废:废黜,放逐。

4.表降低官职的词语

谪:因罪被降职或流放。

贬:降职。

左除、左降、左转、左授、左宦、左迁:降职。

5.表调动官职的词语。

迁:调动官职,一般指升官。

徙:一般的官职调动。

调:变换官职。

补:补充官职空缺。

改:改任官职。

出宰:京官外放出任地方官。

入:地方官调任京官。

6.表兼、代官职的词语

兼:兼任。

摄:暂代官职。

领:兼任较低的官职。

行:兼摄官职。

署:代理,暂任。

权:暂代官职。

判:高位兼低职或出任地方官。

守:暂时署理职务,多指官阶低的人署理官阶高的职务。

7.表辞去官职的词语

悬车:辞官居家。

解官:辞去官职。

致仕:交还官职,即退休。

乞骸骨:自请退职,意为请求使使骸骨得以归葬故乡。

孩提:指2—3岁的儿童。

黄口:指十岁以下的儿童

垂髫:三四岁至八九岁的儿童。(髫指古代儿童头上下垂的短发)

总角:八九岁至十三四岁的少年。(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称。)

束发:男子十五岁。(十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)

弱冠:男子二十岁。(古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称)

豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。

及笄:指女子15岁。(笄,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁)

弱冠:男子二十岁。

而立:男子三十岁。(立,即“立身、立志”)

不惑:男子四十岁

知天命:五十岁

花甲、耳顺:六十岁

古稀:七十岁

耄耋:八十岁

鲐背之年:九十岁

期颐:一百岁

谢谢观看!

同课章节目录