第3讲 文言文必考题型分类突破-2024年中考语文必考题型分类突破 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3讲 文言文必考题型分类突破-2024年中考语文必考题型分类突破 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 07:58:50 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第三讲

【文言文阅读】

中考文言文必考题型分类突破

目录

考情分析

01

02

03

04

知识点睛

真题演练

课程总结

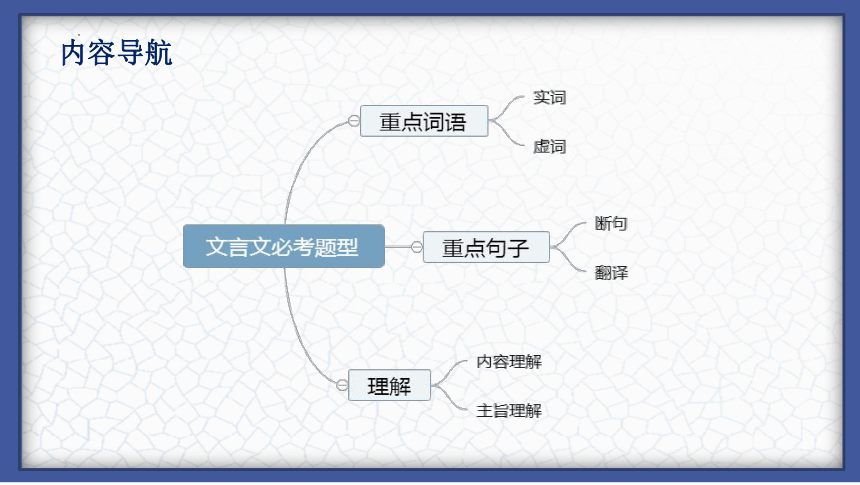

内容导航

考情分析

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

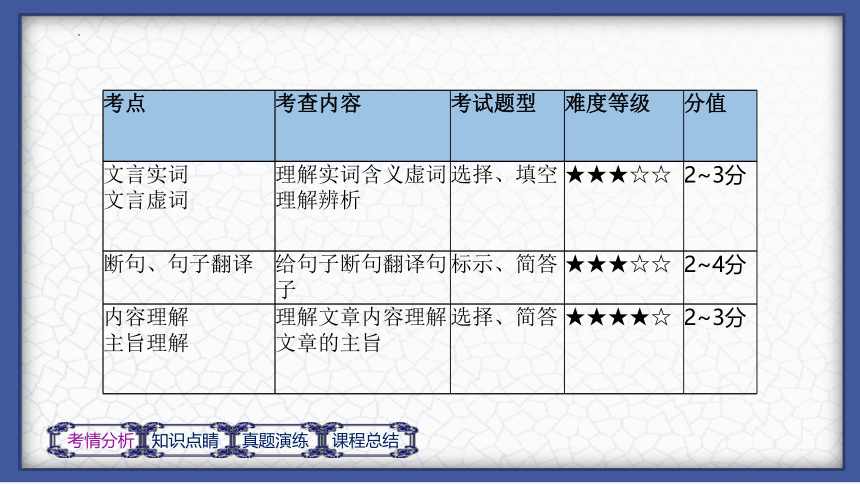

考点 考查内容 考试题型 难度等级 分值

文言实词 文言虚词 理解实词含义虚词理解辨析 选择、填空 ★★★☆☆ 2~3分

断句、句子翻译 给句子断句翻译句子 标示、简答 ★★★☆☆ 2~4分

内容理解 主旨理解 理解文章内容理解文章的主旨 选择、简答 ★★★★☆ 2~3分

知识点睛

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

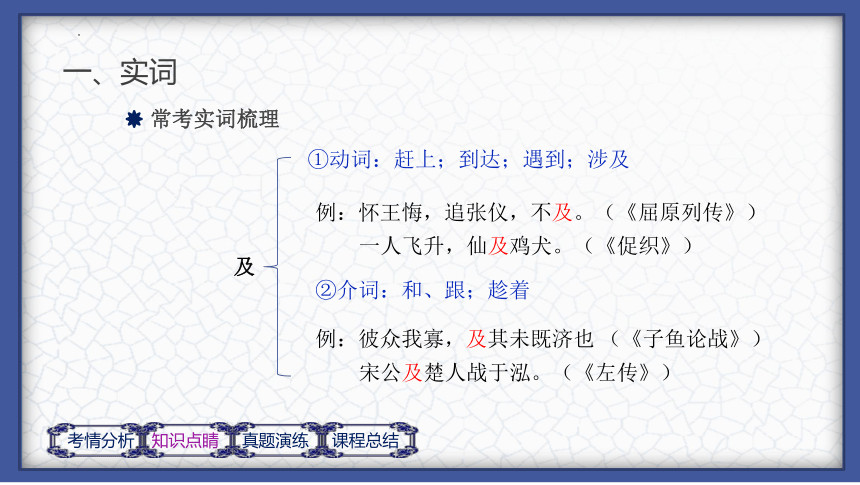

及

①动词:赶上;到达;遇到;涉及

例:怀王悔,追张仪,不及。(《屈原列传》)

一人飞升,仙及鸡犬。(《促织》)

②介词:和、跟;趁着

例:彼众我寡,及其未既济也 (《子鱼论战》)

宋公及楚人战于泓。(《左传》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

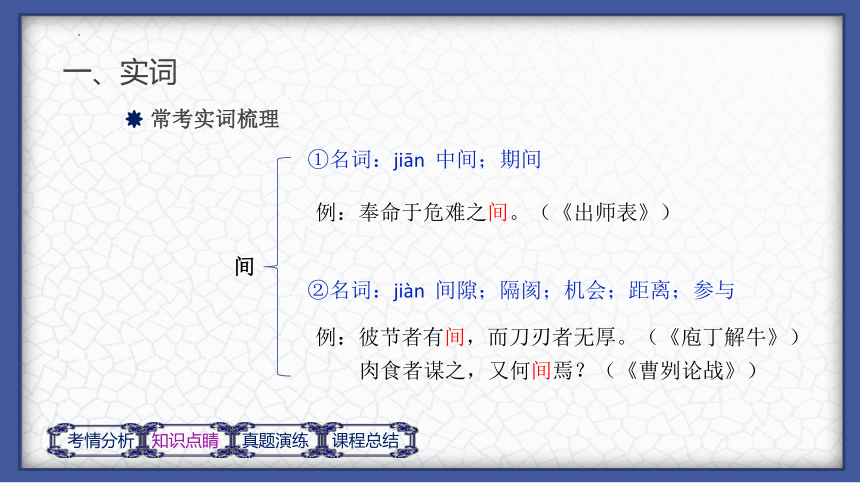

间

①名词:jiān 中间;期间

例:奉命于危难之间。(《出师表》)

②名词:jiàn 间隙;隔阂;机会;距离;参与

例:彼节者有间,而刀刃者无厚。(《庖丁解牛》)

肉食者谋之,又何间焉?(《曹刿论战》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

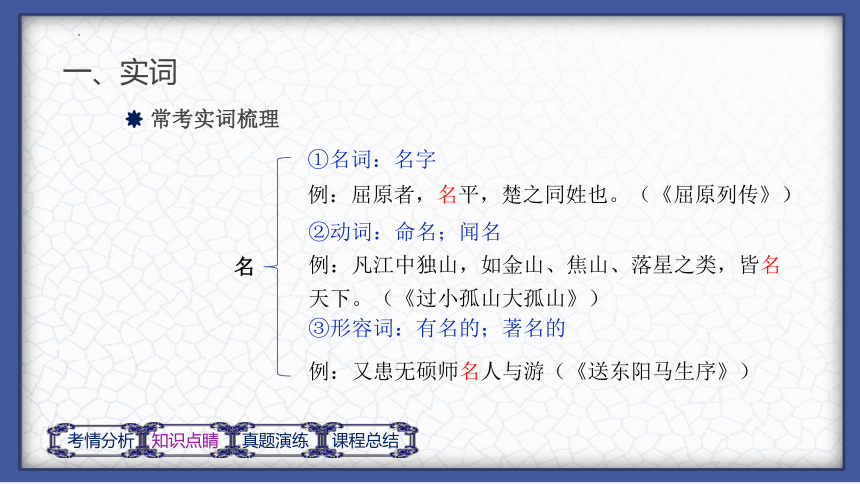

名

①名词:名字

例:屈原者,名平,楚之同姓也。(《屈原列传》)

②动词:命名;闻名

例:凡江中独山,如金山、焦山、落星之类,皆名天下。(《过小孤山大孤山》)

③形容词:有名的;著名的

例:又患无硕师名人与游(《送东阳马生序》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

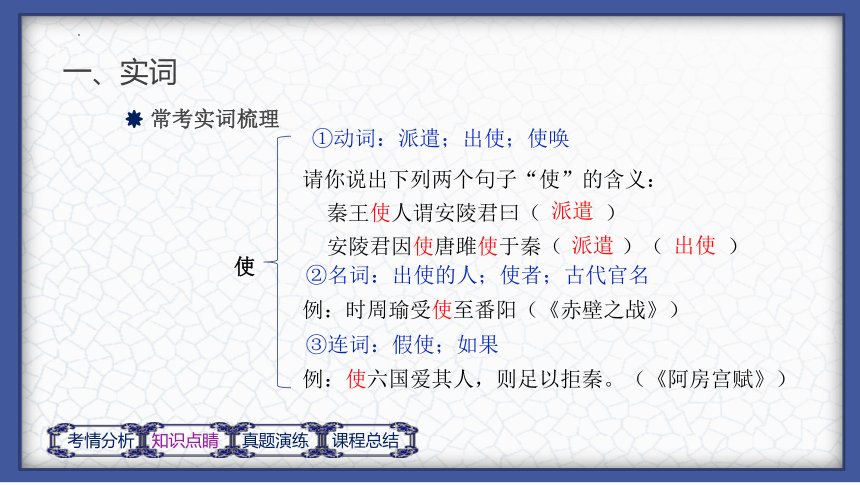

使

①动词:派遣;出使;使唤

②名词:出使的人;使者;古代官名

例:时周瑜受使至番阳(《赤壁之战》)

请你说出下列两个句子“使”的含义:

秦王使人谓安陵君曰( )

安陵君因使唐雎使于秦( )( )

③连词:假使;如果

例:使六国爱其人,则足以拒秦。(《阿房宫赋》)

派遣

派遣

出使

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

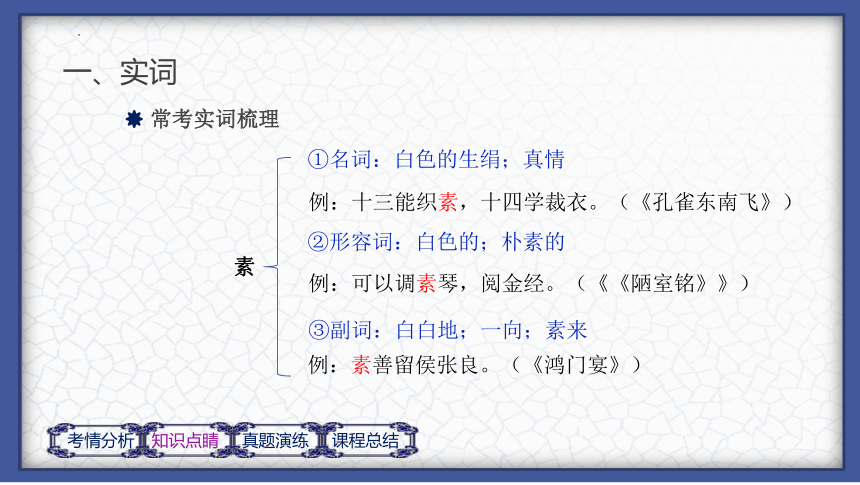

素

①名词:白色的生绢;真情

②形容词:白色的;朴素的

例:可以调素琴,阅金经。(《《陋室铭》》)

例:十三能织素,十四学裁衣。(《孔雀东南飞》)

③副词:白白地;一向;素来

例:素善留侯张良。(《鸿门宴》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

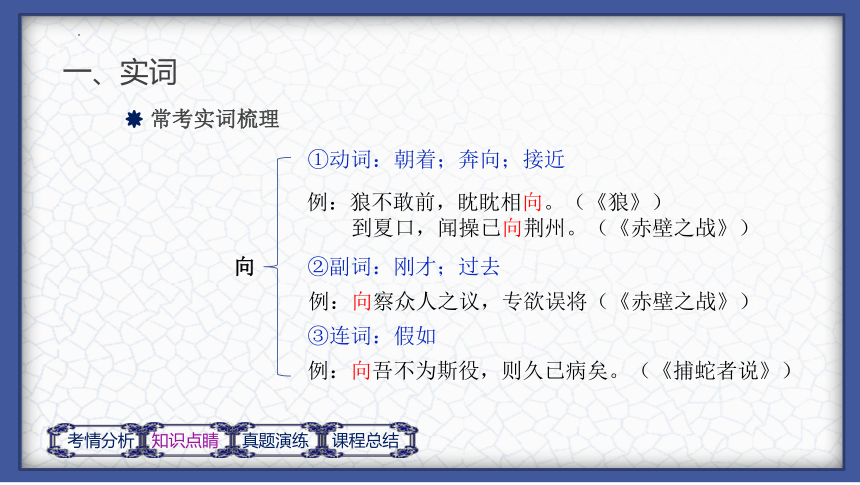

向

①动词:朝着;奔向;接近

②副词:刚才;过去

例:狼不敢前,眈眈相向。(《狼》)

到夏口,闻操已向荆州。(《赤壁之战》)

例:向察众人之议,专欲误将(《赤壁之战》)

③连词:假如

例:向吾不为斯役,则久已病矣。(《捕蛇者说》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

作

动词:起身;发动;演奏;振作;充任;制作

下列选项中“作”表示“发动”含义的是哪一项( )

A.泉水激石,泠泠作响。(《与朱元思书》)

B.家君作宰,路出名区。(《滕王阁序》)

C.遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪。(《张衡传》)

D.其中往来种作,男女衣着,悉如外人。(《桃花源记》)

A

小试牛刀

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

解释下列句中加点的词。(4分)

①北定中原 北: ②庶竭驽钝 竭:

③臣不胜受恩感激 胜: ④临表涕零 零:

向北

尽

竭尽

流眼泪

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)请写出下列句子中加点词的意思。(4分)

①及四子长 ( )

②方得侍奉颜色 ( )

③则明日蚤餐季 ( )

④老人每食毕 ( )

等到……的时候

才

第二天

完毕

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(2)解释下列句子中加着重号的词语。(4分)

①儿自去国至今 去__________

②求学宜先刻苦 宜__________

③特汝不应若是耳 是__________

④困心衡虑之后,而始能作 作__________

离开

应当

这样

奋起

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

之

①代词 译作“他(她)(他们)”“(它们)”

例:公与之乘,战于长勺。 《曹刿论战》

②助词 译作“的”,有的可不议

例:小大之狱,虽不能察,必以情。《曹刿论战》

③动词 译作:到……去

例:辍耕之垄上。 《陈涉世家》

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

以

①介词 表示工具、凭借、时间、处所、原因

下列选项中与例句用法相同的是哪一项( )

例:不以物喜,不以已悲。《岳阳楼记》

A.愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》)

B.赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)

C.余船以次俱进。(《赤壁之战》)

D.以勇气闻于诸侯。(《廉颇蔺相如列传》)

D

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

以

②连词 表示目的、结果、修饰、并列等

下列选项中“以”表示目的关系的是哪一项( )

A.夫夷以近,则游者众。(《游褒禅山记》)

B.余与四人拥火以入。(《石钟山记》)

C.请立太子为王,以绝秦望。(《廉颇蔺相如列传》)

D.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)

③动词 可译为“认为”

例:皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

C

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

然

①代词 起指示作用,译作“然而”“但是”等。

例:然足下卜之鬼乎!(《陈涉世家》)

②助词 表转折关系,译作“然而”“但是”用于词尾,译作“……的样子”

例:杂然相许。(《愚公移山》)

望之蔚然而深秀者。(《醉翁亭记》)

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

而

主要作连词,可以表示并列关系,承接关系,转折关系,递进关系等

下列选项中“而”表示承接关系的是哪一项( )

A.北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)

B.楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)

C.故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)

D.信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)

B

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

其

①代词 可作人称代词和指示代词

例:其闻道也固先乎吾。(《师说》)

及其出,则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

②副词 表示疑问、愿望、反诘等语气,可译为“大概”“或许”

例:尽吾志也而不能至者 ,可以无悔矣 ,其孰能讥之乎?

(《游褒禅山记》)

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

其

③连词 表示假设,可译作“如果”

例:沛然下雨,则苗浡然兴之矣。其若是,孰能御之?

(《孟子见梁襄王》)

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

于

①表示动作发生的处所、时间,译作“在”“从”

例:乃设九宾礼于庭。《廉颇蔺相如列传》

②表示动作的对象,译作“向”“对”“同”

例:贫者语于富者曰。(《为学》)

③用在被动句中,介绍行为主动者,可译为“被”

例:受制于人(《赤壁之战》)

④表示原因,可译为“由于”“因为”

例:业精于勤、荒于嬉(《进学解》)

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

小试牛刀

(1)下列加点词意思和用法相同的一项是( )

A.欣然起行 然则何时而乐耶

B.念无与为乐者 莲,花之君子者也

C.遂至承天寺寻张怀民 遂与外人间隔

D.相与步于中庭 皆以美于徐公

C

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)选出下列加点虚词含义、用法相同的一项是( )

A.余强饮三大白而别 舟已行矣,而剑不行 《刻舟求剑》

B.湖中焉得有此人 以俟夫观人风者得焉 《捕蛇者说》

C.念无与乐者 则凡可以得生者何不用也(《孟子》二章)

D.相与步于中庭 战于长勺《曹列论战》

D

三、划分句子节奏/断句

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

①借助名词(或代词)、介宾短语断句

②借助动词,特别是表说话的动词断句

③借助虚词位置断句

④借助句式断句

⑤借助修辞断句

方法:

小试牛刀

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)请用“/”标示出下面文言文语句的停顿(只标示一处)。

然后知生于忧患而死于安乐也

(2)请用“/”标示出下面文言文语句的停顿

而或长烟一空皓月千里浮光跃金静影沉璧渔歌互答此乐何极

四、翻译

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

①保留法

②引申法

③替换法

方法:

④增补法

⑤调整法

⑥删减法

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)用现代汉语翻译下列句子。(4分)

①先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

②此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。

小试牛刀

五、内容与主旨理解题

解题方法:

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

①整体感知

②勾画重点

③研读题干

④确定答题区域

⑤组织语言解答

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣、吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤议于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【乙】秦王怫然怒,谓唐且曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐且对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐且曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐且曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

(节选自《唐且不辱使命》)

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)下列说法不正确的一项是( )

A.【甲】【乙】两文中,邹忌和唐且都不畏强权,坚持真理,是古代臣子忠君爱国的代表。

B.【甲】【乙】两文中,邹忌婉言进谏,唐且化险为夷,他们的机智善辩告诉我们说话要看对象,讲究方式。

C.【甲】文运用设喻的方法,以事喻理,以小喻大,形象生动。

D.【乙】文最引人注目的是人物的对白,步步紧逼,针锋相对,扣人心弦。

A

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【甲】二世元年七月,发闾左适戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。

(节选自《史记·陈涉世家》)

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【乙】齐桓公问管仲曰:“王者何贵 ”曰;“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者,以百姓为天。百姓与之则安,辅之则强,非之则危,背之则亡。《诗》云 :‘人而无良,相怨一方。’民怨其上①,不遂亡者,未之有也。

(选(节选自《说苑》)

【注释】①上:君王

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(2)下列对【甲】【乙】两段选文的理解与分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文中陈胜假称是公子扶苏、项燕的队伍,目的是表达对二人的思念,推翻统治,为他们报仇。

B.【乙】文通过齐桓公与管仲的对话,表现管仲的民本思想。人民是国家的基石,只有巩固基石,国家才能安宁。

C.【甲】文中陈胜以“天下苦秦久矣”揭示起义的根本原因,正是【乙】文管仲所说的“民怨其上”。

D.【甲】【乙】选文都是通过语言描写来刻画人物形象,突出了陈胜、管仲卓越的洞察力。

A

课程总结

本课重点

重点词语

重点句子

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

常考实词

常考虚词

理解

及

间

名

……

之

以

然

……

断句

翻译

内容理解

主旨理解

课后作业

晋文公攻原

晋文公攻原①,裹十日粮,遂与大夫期十日。至原十日而原不下,击金而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日,不去是亡吾信也得原失信吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎?”乃降公。卫②人闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎?”乃降公。

【注释】①原:原国 ②卫:卫国

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.遂与大夫期十日/ 陈太丘与友期行

B.原三日即下矣/ 令初下,群臣进谏

C.夫原之食竭力尽矣/ 一食或尽粟一石

D.可无归乎/ 男有分,女有归

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。

不去是亡吾信也得原失信吾不为也

3. 如何看待晋文公“罢兵而去”的行为?请说明理由。

谢谢!

第三讲

【文言文阅读】

中考文言文必考题型分类突破

目录

考情分析

01

02

03

04

知识点睛

真题演练

课程总结

内容导航

考情分析

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

考点 考查内容 考试题型 难度等级 分值

文言实词 文言虚词 理解实词含义虚词理解辨析 选择、填空 ★★★☆☆ 2~3分

断句、句子翻译 给句子断句翻译句子 标示、简答 ★★★☆☆ 2~4分

内容理解 主旨理解 理解文章内容理解文章的主旨 选择、简答 ★★★★☆ 2~3分

知识点睛

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

及

①动词:赶上;到达;遇到;涉及

例:怀王悔,追张仪,不及。(《屈原列传》)

一人飞升,仙及鸡犬。(《促织》)

②介词:和、跟;趁着

例:彼众我寡,及其未既济也 (《子鱼论战》)

宋公及楚人战于泓。(《左传》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

间

①名词:jiān 中间;期间

例:奉命于危难之间。(《出师表》)

②名词:jiàn 间隙;隔阂;机会;距离;参与

例:彼节者有间,而刀刃者无厚。(《庖丁解牛》)

肉食者谋之,又何间焉?(《曹刿论战》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

名

①名词:名字

例:屈原者,名平,楚之同姓也。(《屈原列传》)

②动词:命名;闻名

例:凡江中独山,如金山、焦山、落星之类,皆名天下。(《过小孤山大孤山》)

③形容词:有名的;著名的

例:又患无硕师名人与游(《送东阳马生序》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

使

①动词:派遣;出使;使唤

②名词:出使的人;使者;古代官名

例:时周瑜受使至番阳(《赤壁之战》)

请你说出下列两个句子“使”的含义:

秦王使人谓安陵君曰( )

安陵君因使唐雎使于秦( )( )

③连词:假使;如果

例:使六国爱其人,则足以拒秦。(《阿房宫赋》)

派遣

派遣

出使

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

素

①名词:白色的生绢;真情

②形容词:白色的;朴素的

例:可以调素琴,阅金经。(《《陋室铭》》)

例:十三能织素,十四学裁衣。(《孔雀东南飞》)

③副词:白白地;一向;素来

例:素善留侯张良。(《鸿门宴》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

向

①动词:朝着;奔向;接近

②副词:刚才;过去

例:狼不敢前,眈眈相向。(《狼》)

到夏口,闻操已向荆州。(《赤壁之战》)

例:向察众人之议,专欲误将(《赤壁之战》)

③连词:假如

例:向吾不为斯役,则久已病矣。(《捕蛇者说》)

一、实词

常考实词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

作

动词:起身;发动;演奏;振作;充任;制作

下列选项中“作”表示“发动”含义的是哪一项( )

A.泉水激石,泠泠作响。(《与朱元思书》)

B.家君作宰,路出名区。(《滕王阁序》)

C.遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪。(《张衡传》)

D.其中往来种作,男女衣着,悉如外人。(《桃花源记》)

A

小试牛刀

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

解释下列句中加点的词。(4分)

①北定中原 北: ②庶竭驽钝 竭:

③臣不胜受恩感激 胜: ④临表涕零 零:

向北

尽

竭尽

流眼泪

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)请写出下列句子中加点词的意思。(4分)

①及四子长 ( )

②方得侍奉颜色 ( )

③则明日蚤餐季 ( )

④老人每食毕 ( )

等到……的时候

才

第二天

完毕

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(2)解释下列句子中加着重号的词语。(4分)

①儿自去国至今 去__________

②求学宜先刻苦 宜__________

③特汝不应若是耳 是__________

④困心衡虑之后,而始能作 作__________

离开

应当

这样

奋起

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

之

①代词 译作“他(她)(他们)”“(它们)”

例:公与之乘,战于长勺。 《曹刿论战》

②助词 译作“的”,有的可不议

例:小大之狱,虽不能察,必以情。《曹刿论战》

③动词 译作:到……去

例:辍耕之垄上。 《陈涉世家》

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

以

①介词 表示工具、凭借、时间、处所、原因

下列选项中与例句用法相同的是哪一项( )

例:不以物喜,不以已悲。《岳阳楼记》

A.愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》)

B.赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)

C.余船以次俱进。(《赤壁之战》)

D.以勇气闻于诸侯。(《廉颇蔺相如列传》)

D

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

以

②连词 表示目的、结果、修饰、并列等

下列选项中“以”表示目的关系的是哪一项( )

A.夫夷以近,则游者众。(《游褒禅山记》)

B.余与四人拥火以入。(《石钟山记》)

C.请立太子为王,以绝秦望。(《廉颇蔺相如列传》)

D.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)

③动词 可译为“认为”

例:皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

C

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

然

①代词 起指示作用,译作“然而”“但是”等。

例:然足下卜之鬼乎!(《陈涉世家》)

②助词 表转折关系,译作“然而”“但是”用于词尾,译作“……的样子”

例:杂然相许。(《愚公移山》)

望之蔚然而深秀者。(《醉翁亭记》)

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

而

主要作连词,可以表示并列关系,承接关系,转折关系,递进关系等

下列选项中“而”表示承接关系的是哪一项( )

A.北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)

B.楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)

C.故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《陈情表》)

D.信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《陈情表》)

B

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

其

①代词 可作人称代词和指示代词

例:其闻道也固先乎吾。(《师说》)

及其出,则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

②副词 表示疑问、愿望、反诘等语气,可译为“大概”“或许”

例:尽吾志也而不能至者 ,可以无悔矣 ,其孰能讥之乎?

(《游褒禅山记》)

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

其

③连词 表示假设,可译作“如果”

例:沛然下雨,则苗浡然兴之矣。其若是,孰能御之?

(《孟子见梁襄王》)

二、虚词

常考文言虚词梳理

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

于

①表示动作发生的处所、时间,译作“在”“从”

例:乃设九宾礼于庭。《廉颇蔺相如列传》

②表示动作的对象,译作“向”“对”“同”

例:贫者语于富者曰。(《为学》)

③用在被动句中,介绍行为主动者,可译为“被”

例:受制于人(《赤壁之战》)

④表示原因,可译为“由于”“因为”

例:业精于勤、荒于嬉(《进学解》)

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

小试牛刀

(1)下列加点词意思和用法相同的一项是( )

A.欣然起行 然则何时而乐耶

B.念无与为乐者 莲,花之君子者也

C.遂至承天寺寻张怀民 遂与外人间隔

D.相与步于中庭 皆以美于徐公

C

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)选出下列加点虚词含义、用法相同的一项是( )

A.余强饮三大白而别 舟已行矣,而剑不行 《刻舟求剑》

B.湖中焉得有此人 以俟夫观人风者得焉 《捕蛇者说》

C.念无与乐者 则凡可以得生者何不用也(《孟子》二章)

D.相与步于中庭 战于长勺《曹列论战》

D

三、划分句子节奏/断句

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

①借助名词(或代词)、介宾短语断句

②借助动词,特别是表说话的动词断句

③借助虚词位置断句

④借助句式断句

⑤借助修辞断句

方法:

小试牛刀

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)请用“/”标示出下面文言文语句的停顿(只标示一处)。

然后知生于忧患而死于安乐也

(2)请用“/”标示出下面文言文语句的停顿

而或长烟一空皓月千里浮光跃金静影沉璧渔歌互答此乐何极

四、翻译

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

①保留法

②引申法

③替换法

方法:

④增补法

⑤调整法

⑥删减法

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)用现代汉语翻译下列句子。(4分)

①先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

②此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。

小试牛刀

五、内容与主旨理解题

解题方法:

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

①整体感知

②勾画重点

③研读题干

④确定答题区域

⑤组织语言解答

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣、吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤议于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【乙】秦王怫然怒,谓唐且曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐且对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐且曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐且曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

(节选自《唐且不辱使命》)

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(1)下列说法不正确的一项是( )

A.【甲】【乙】两文中,邹忌和唐且都不畏强权,坚持真理,是古代臣子忠君爱国的代表。

B.【甲】【乙】两文中,邹忌婉言进谏,唐且化险为夷,他们的机智善辩告诉我们说话要看对象,讲究方式。

C.【甲】文运用设喻的方法,以事喻理,以小喻大,形象生动。

D.【乙】文最引人注目的是人物的对白,步步紧逼,针锋相对,扣人心弦。

A

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【甲】二世元年七月,发闾左适戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。

(节选自《史记·陈涉世家》)

真题演练

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

【乙】齐桓公问管仲曰:“王者何贵 ”曰;“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者,以百姓为天。百姓与之则安,辅之则强,非之则危,背之则亡。《诗》云 :‘人而无良,相怨一方。’民怨其上①,不遂亡者,未之有也。

(选(节选自《说苑》)

【注释】①上:君王

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

(2)下列对【甲】【乙】两段选文的理解与分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文中陈胜假称是公子扶苏、项燕的队伍,目的是表达对二人的思念,推翻统治,为他们报仇。

B.【乙】文通过齐桓公与管仲的对话,表现管仲的民本思想。人民是国家的基石,只有巩固基石,国家才能安宁。

C.【甲】文中陈胜以“天下苦秦久矣”揭示起义的根本原因,正是【乙】文管仲所说的“民怨其上”。

D.【甲】【乙】选文都是通过语言描写来刻画人物形象,突出了陈胜、管仲卓越的洞察力。

A

课程总结

本课重点

重点词语

重点句子

考情分析

知识点睛

真题演练

课程总结

常考实词

常考虚词

理解

及

间

名

……

之

以

然

……

断句

翻译

内容理解

主旨理解

课后作业

晋文公攻原

晋文公攻原①,裹十日粮,遂与大夫期十日。至原十日而原不下,击金而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日,不去是亡吾信也得原失信吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎?”乃降公。卫②人闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎?”乃降公。

【注释】①原:原国 ②卫:卫国

1. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.遂与大夫期十日/ 陈太丘与友期行

B.原三日即下矣/ 令初下,群臣进谏

C.夫原之食竭力尽矣/ 一食或尽粟一石

D.可无归乎/ 男有分,女有归

2. 请用三条“/”给文中画线的句子断句。

不去是亡吾信也得原失信吾不为也

3. 如何看待晋文公“罢兵而去”的行为?请说明理由。

谢谢!

同课章节目录