5《七律·长征》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 5《七律·长征》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 18:06:43 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

七律·长征

作

者

介

绍

毛泽东(1893-1976)字润之,湖南湘潭人。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人、诗人、书法家。作品有《矛盾论》《实践论》《论持久战》《沁园春·雪》等。

写作背景

这首诗完成于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来红军所战胜的无数艰难险阻,他满怀豪情地写下了这首气壮山河的伟大诗篇。

七律·长征

体裁:

律诗是中国传统诗歌的一种体裁,因格律要求非常严格而得名。其常见的类型有五言律诗和七言律诗。以八句完篇的律诗,每二句成一联,计四联,习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

七律·长征

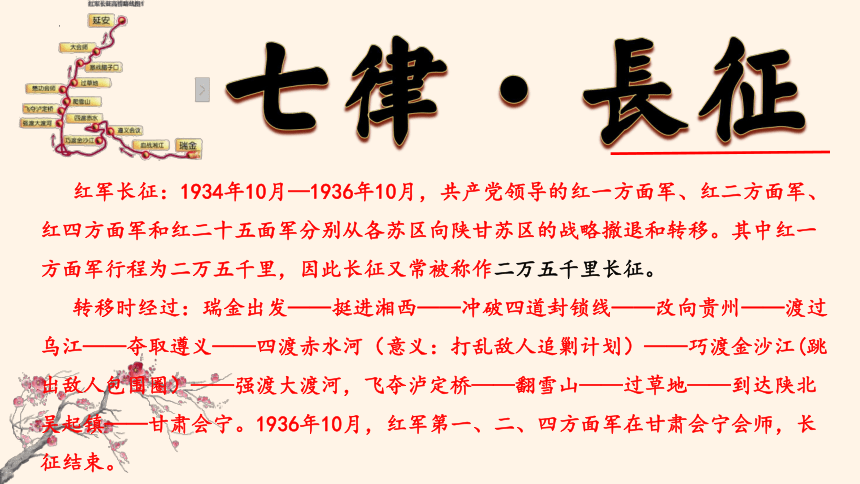

红军长征:1934年10月—1936年10月,共产党领导的红一方面军、红二方面军、红四方面军和红二十五面军分别从各苏区向陕甘苏区的战略撤退和转移。其中红一方面军行程为二万五千里,因此长征又常被称作二万五千里长征。

转移时经过:瑞金出发——挺进湘西——冲破四道封锁线——改向贵州——渡过乌江——夺取遵义——四渡赤水河(意义:打乱敌人追剿计划)——巧渡金沙江(跳出敌人包围圈)——强渡大渡河,飞夺泸定桥——翻雪山——过草地——到达陕北吴起镇——甘肃会宁。1936年10月,红军第一、二、四方面军在甘肃会宁会师,长征结束。

学习目标

1.会写“律、崖”等4个字。

2.结合注释,联系上下文理解课文内容。

3.朗读课文,读出磅礴的气势。背诵课文。

4.领悟诗句表达的情感,感受红军大无畏的革命精神。

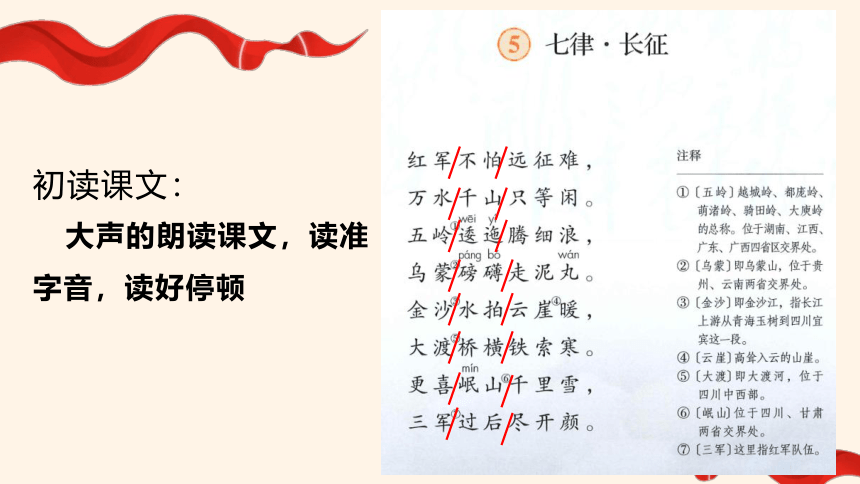

初读课文:

大声的朗读课文,读准字音,读好停顿

生

字

学

习

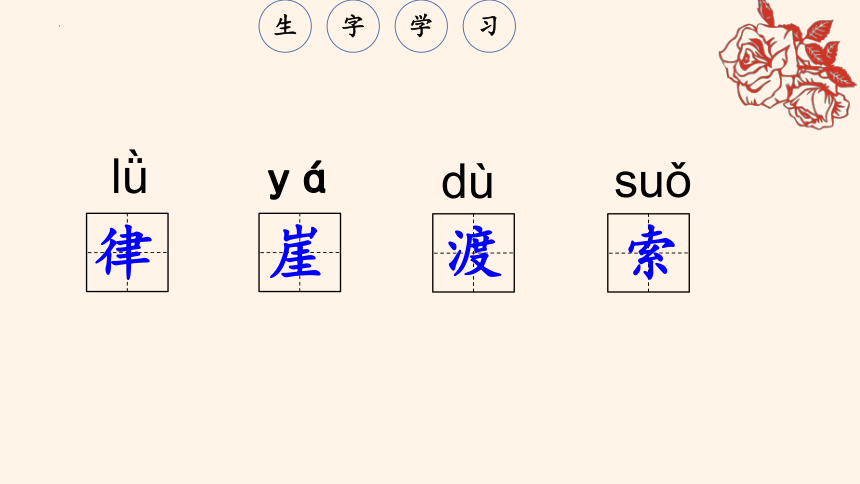

律

崖

渡

索

lǜ

yá

dù

suǒ

生

字

学

习

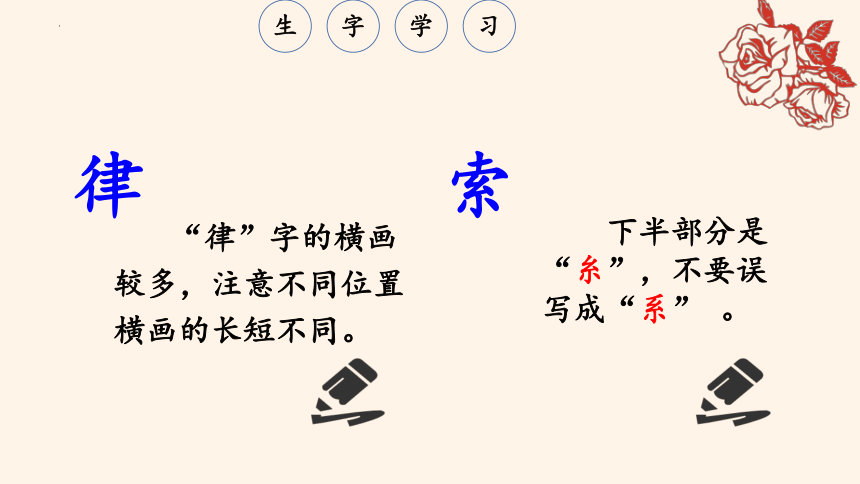

律

索

下半部分是“糸”,不要误写成“系” 。

“律”字的横画较多,注意不同位置横画的长短不同。

生

字

学

习

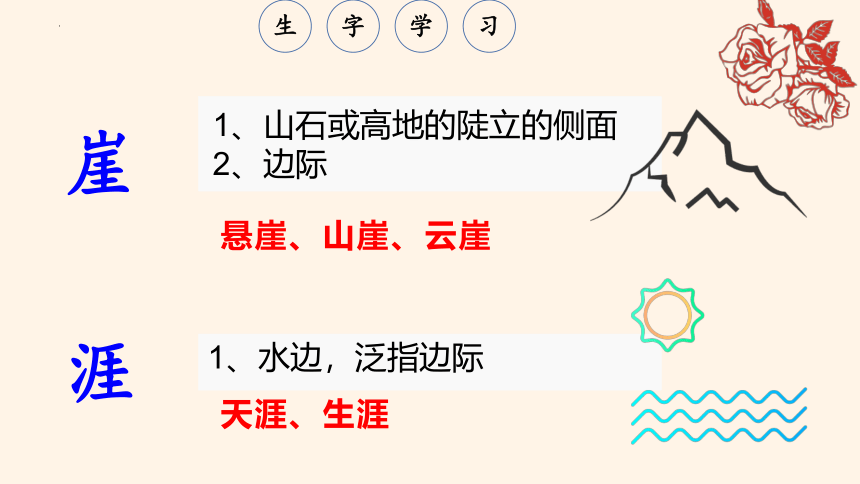

崖

涯

1、山石或高地的陡立的侧面

2、边际

1、水边,泛指边际

悬崖、山崖、云崖

天涯、生涯

齐读课文,感受诗文的磅礴气质

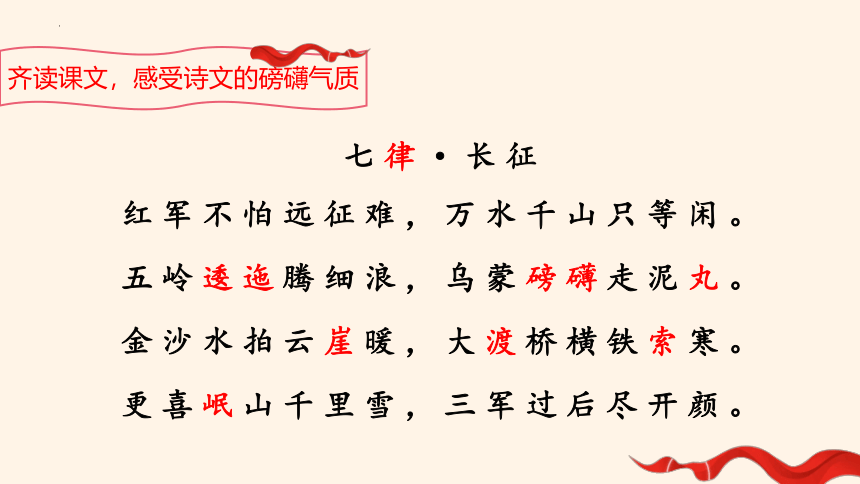

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

句

段

赏

析

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

平常

红军战士不害怕在长征中遇到的无数艰难困苦,这些艰难困苦在红军眼里被看作是平平常常的事。

句

段

赏

析

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

山势高大、险峻。

乌蒙山

越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭的总称。

形容道路、山脉、河流弯弯曲曲,延绵不绝的样子

五岭山脉高低起伏、绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山高耸险峻、气势磅礴,可在红军看来不过像在脚下滚过的泥丸。

句

段

赏

析

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

金沙江

大渡河

越高耸入云的山崖。

湍急的流水拍击着金沙江两岸高耸的山崖,迸溅的水珠似蒸汽升腾,给人以温暖的感觉,泸定桥横跨大渡河两岸,只剩下十几根铁索连接着,使人感到深深的寒意

句

段

赏

析

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

位于四川、甘肃两省交界处

指红军队伍

更使红军欣喜的是翻过了皑皑白雪覆盖着的千里岷山,人人心情开朗、笑逐颜开。

课堂巩固

1.下列加点词语的解释不正确的一项是( )

A.万水千山只等闲(平常)

B.五岭逶迤腾细浪(曲折绵延)

C.金沙水拍云崖暖(高耸入云的山崖)

D.三军过后尽开颜(都开始变了颜色)

. .

. .

. .

. . .

D

课堂巩固

2.下列诗句中朗读节奏划分不恰当的一项是( )

A.红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。

B.五岭/逶迤/腾细浪,乌蒙/磅礴/走泥丸。

C.金沙水/拍云崖/暖,大渡桥/横铁索/寒。

D.更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。

C

第二课时

感

知

课

文

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

只等闲

怎样理解“远征难”?

“难”字概括出了长征途中牺牲之大,经历之苦等一切艰难。

“只等闲”看出了红军怎样的精神?

“只等闲”与“不怕”相呼应,写出了红军顶天立地的高大英雄形象及大无畏的革命精神。

总领全文

感

知

课

文

整首诗作者写了几件事来描写长征路上的艰难?

翻越五岭

跨过乌蒙山

攀登岷山

巧渡金沙江

飞渡大渡河

五件事

感

知

课

文

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

老山界海拔有1860米,是中央红军长征翻越的第一座高山 。1934年12月4日下午开始翻越老山界,6日中央红军三万余人分别从不同的线路翻越了老山界。山界山势陡峭,崎岖狭窄。面对手可摘星辰、危难重重的高山,英勇无畏的红军战土依然毫不惧怕,顽强地向上爬,好似一支庞大的蚂蚁军队,风雨浸衣骨硬,野菜充饥志更坚的他们一路高歌,使万仞之高的老山界变为脚下的一个小小泥丸。

感

知

课

文

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

乌蒙山回旋战 1936年3月4日,红二、红六军团到达到达妈姑、回水塘地区后发现,南进道路被截断,原地停留则有被包围之险,往西又有滇军孙渡纵队堵击。在此危急关头,红二、红六军团决定,进入乌蒙山区,与国民党军追击部队兜圈子,在乌蒙山展开回旋战。红军一会儿向西,一会儿向东,搞得敌人晕头转向。国民党军指挥官顾祝同一会儿命令部队向这里开,一会儿又命令部队向那里开,使其部下不知所措,怨言颇多。红军在大回旋的运动战中一方面寻找突围战机,一方面主动寻机歼敌,最终取得著名的乌蒙山回旋战的胜利,冲出敌人的重重包围。

感

知

课

文

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

比喻、夸张

突出红军征服高山、不畏艰难的高大形象。

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

这里的一组反义词,矛盾吗?

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

1935年5月3日,军委群众团的同道们懂得了掠夺皎平渡的义务。他们二话未说,跋山涉水昼夜兼程18神仙道里,当晚就来到了金沙江边。在渡口,他们侥幸地找到了一条敌军的侦查船。他们把敌军的衣服穿上后,又在本地农夫的辅佐下,从水里捞出了一条立船。在用布把破绽塞上之后,他们乘坐这两条船静静地渡到北岸。敌人的尖兵认为探子回来了,不在意。他们来了个忽然袭击,一举扑灭了一连正规军跟一个捍卫队,节制了皎平渡两岸渡口。之后,他们又找到了五条船,发动了36名艄公。在七天七夜的时间里,红军主力部队已全部渡江。

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

这里的一组反义词,矛盾吗?

群众的帮助,胜利的喜悦

战况的惨烈

不矛盾,作者通过“云崖暖”、“铁索寒”不仅直接了当告诉我们长征路途的艰辛,获得胜利的喜悦,而且从结构上体现出了此联的对仗工整。

感

知

课

文

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

为什么“更喜”这千里的雪山?

在历经千幸万苦,从敌人的包围圈杀出重围,尽管前路翻越的是“千里雪”,但是想到即将胜利,也不由“喜”由心生。

整

把

体

握

首联

颔联

颈联

尾联

总领全文:不怕艰难

红军对山的征服

红军对水的征服

红军胜利在望的喜悦

整首诗歌仅用56个字,就把长征写得惊心动魄,有声有色。字里行间感受到诗人磅礴气势、也体会到红军战士英勇无畏的顽强精神。

阅

读

指

导

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

朗读的基调是慷慨激昂的。

读出平淡语气,表现出红军的“不怕难”

第一句要读出红军的欢快心情,读第二句时语气要低沉一些

朗读音乐

扩

展

知

识

《菩萨蛮·大柏地》创作于1933年夏。大柏地在当时的江西省瑞金市城北30千米。1929年1月,毛泽东和朱德率领红军从井冈山出发,2月10日,同追来的国民党军在大柏地打了一仗(大柏地战斗),大获全胜。1933年夏天,毛泽东重新经过大柏地,触景生情,写了这首词。这

《七律·长征》

板

书

设

计

七律·长征

远征难

只等闲

五岭

细浪

乌蒙

泥丸

金沙

暖

大渡

寒

岷山

更喜

大

无

畏

的

革

命

作

业

提

升

1.背诵课文,把你学到的故事分享给身边的人。

2.收集有关红军长征的故事,思考你想对他们说些什么?

3.积累毛泽东其他内容的诗歌,联系实际说一说作者表达了怎样的心境。

七律·长征

作

者

介

绍

毛泽东(1893-1976)字润之,湖南湘潭人。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人、诗人、书法家。作品有《矛盾论》《实践论》《论持久战》《沁园春·雪》等。

写作背景

这首诗完成于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来红军所战胜的无数艰难险阻,他满怀豪情地写下了这首气壮山河的伟大诗篇。

七律·长征

体裁:

律诗是中国传统诗歌的一种体裁,因格律要求非常严格而得名。其常见的类型有五言律诗和七言律诗。以八句完篇的律诗,每二句成一联,计四联,习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

七律·长征

红军长征:1934年10月—1936年10月,共产党领导的红一方面军、红二方面军、红四方面军和红二十五面军分别从各苏区向陕甘苏区的战略撤退和转移。其中红一方面军行程为二万五千里,因此长征又常被称作二万五千里长征。

转移时经过:瑞金出发——挺进湘西——冲破四道封锁线——改向贵州——渡过乌江——夺取遵义——四渡赤水河(意义:打乱敌人追剿计划)——巧渡金沙江(跳出敌人包围圈)——强渡大渡河,飞夺泸定桥——翻雪山——过草地——到达陕北吴起镇——甘肃会宁。1936年10月,红军第一、二、四方面军在甘肃会宁会师,长征结束。

学习目标

1.会写“律、崖”等4个字。

2.结合注释,联系上下文理解课文内容。

3.朗读课文,读出磅礴的气势。背诵课文。

4.领悟诗句表达的情感,感受红军大无畏的革命精神。

初读课文:

大声的朗读课文,读准字音,读好停顿

生

字

学

习

律

崖

渡

索

lǜ

yá

dù

suǒ

生

字

学

习

律

索

下半部分是“糸”,不要误写成“系” 。

“律”字的横画较多,注意不同位置横画的长短不同。

生

字

学

习

崖

涯

1、山石或高地的陡立的侧面

2、边际

1、水边,泛指边际

悬崖、山崖、云崖

天涯、生涯

齐读课文,感受诗文的磅礴气质

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

句

段

赏

析

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

平常

红军战士不害怕在长征中遇到的无数艰难困苦,这些艰难困苦在红军眼里被看作是平平常常的事。

句

段

赏

析

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

山势高大、险峻。

乌蒙山

越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭的总称。

形容道路、山脉、河流弯弯曲曲,延绵不绝的样子

五岭山脉高低起伏、绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山高耸险峻、气势磅礴,可在红军看来不过像在脚下滚过的泥丸。

句

段

赏

析

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

金沙江

大渡河

越高耸入云的山崖。

湍急的流水拍击着金沙江两岸高耸的山崖,迸溅的水珠似蒸汽升腾,给人以温暖的感觉,泸定桥横跨大渡河两岸,只剩下十几根铁索连接着,使人感到深深的寒意

句

段

赏

析

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

位于四川、甘肃两省交界处

指红军队伍

更使红军欣喜的是翻过了皑皑白雪覆盖着的千里岷山,人人心情开朗、笑逐颜开。

课堂巩固

1.下列加点词语的解释不正确的一项是( )

A.万水千山只等闲(平常)

B.五岭逶迤腾细浪(曲折绵延)

C.金沙水拍云崖暖(高耸入云的山崖)

D.三军过后尽开颜(都开始变了颜色)

. .

. .

. .

. . .

D

课堂巩固

2.下列诗句中朗读节奏划分不恰当的一项是( )

A.红军/不怕/远征难,万水/千山/只等闲。

B.五岭/逶迤/腾细浪,乌蒙/磅礴/走泥丸。

C.金沙水/拍云崖/暖,大渡桥/横铁索/寒。

D.更喜/岷山/千里雪,三军/过后/尽开颜。

C

第二课时

感

知

课

文

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

只等闲

怎样理解“远征难”?

“难”字概括出了长征途中牺牲之大,经历之苦等一切艰难。

“只等闲”看出了红军怎样的精神?

“只等闲”与“不怕”相呼应,写出了红军顶天立地的高大英雄形象及大无畏的革命精神。

总领全文

感

知

课

文

整首诗作者写了几件事来描写长征路上的艰难?

翻越五岭

跨过乌蒙山

攀登岷山

巧渡金沙江

飞渡大渡河

五件事

感

知

课

文

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

老山界海拔有1860米,是中央红军长征翻越的第一座高山 。1934年12月4日下午开始翻越老山界,6日中央红军三万余人分别从不同的线路翻越了老山界。山界山势陡峭,崎岖狭窄。面对手可摘星辰、危难重重的高山,英勇无畏的红军战土依然毫不惧怕,顽强地向上爬,好似一支庞大的蚂蚁军队,风雨浸衣骨硬,野菜充饥志更坚的他们一路高歌,使万仞之高的老山界变为脚下的一个小小泥丸。

感

知

课

文

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

乌蒙山回旋战 1936年3月4日,红二、红六军团到达到达妈姑、回水塘地区后发现,南进道路被截断,原地停留则有被包围之险,往西又有滇军孙渡纵队堵击。在此危急关头,红二、红六军团决定,进入乌蒙山区,与国民党军追击部队兜圈子,在乌蒙山展开回旋战。红军一会儿向西,一会儿向东,搞得敌人晕头转向。国民党军指挥官顾祝同一会儿命令部队向这里开,一会儿又命令部队向那里开,使其部下不知所措,怨言颇多。红军在大回旋的运动战中一方面寻找突围战机,一方面主动寻机歼敌,最终取得著名的乌蒙山回旋战的胜利,冲出敌人的重重包围。

感

知

课

文

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

比喻、夸张

突出红军征服高山、不畏艰难的高大形象。

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

这里的一组反义词,矛盾吗?

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

1935年5月3日,军委群众团的同道们懂得了掠夺皎平渡的义务。他们二话未说,跋山涉水昼夜兼程18神仙道里,当晚就来到了金沙江边。在渡口,他们侥幸地找到了一条敌军的侦查船。他们把敌军的衣服穿上后,又在本地农夫的辅佐下,从水里捞出了一条立船。在用布把破绽塞上之后,他们乘坐这两条船静静地渡到北岸。敌人的尖兵认为探子回来了,不在意。他们来了个忽然袭击,一举扑灭了一连正规军跟一个捍卫队,节制了皎平渡两岸渡口。之后,他们又找到了五条船,发动了36名艄公。在七天七夜的时间里,红军主力部队已全部渡江。

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

感

知

课

文

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

这里的一组反义词,矛盾吗?

群众的帮助,胜利的喜悦

战况的惨烈

不矛盾,作者通过“云崖暖”、“铁索寒”不仅直接了当告诉我们长征路途的艰辛,获得胜利的喜悦,而且从结构上体现出了此联的对仗工整。

感

知

课

文

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

为什么“更喜”这千里的雪山?

在历经千幸万苦,从敌人的包围圈杀出重围,尽管前路翻越的是“千里雪”,但是想到即将胜利,也不由“喜”由心生。

整

把

体

握

首联

颔联

颈联

尾联

总领全文:不怕艰难

红军对山的征服

红军对水的征服

红军胜利在望的喜悦

整首诗歌仅用56个字,就把长征写得惊心动魄,有声有色。字里行间感受到诗人磅礴气势、也体会到红军战士英勇无畏的顽强精神。

阅

读

指

导

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

朗读的基调是慷慨激昂的。

读出平淡语气,表现出红军的“不怕难”

第一句要读出红军的欢快心情,读第二句时语气要低沉一些

朗读音乐

扩

展

知

识

《菩萨蛮·大柏地》创作于1933年夏。大柏地在当时的江西省瑞金市城北30千米。1929年1月,毛泽东和朱德率领红军从井冈山出发,2月10日,同追来的国民党军在大柏地打了一仗(大柏地战斗),大获全胜。1933年夏天,毛泽东重新经过大柏地,触景生情,写了这首词。这

《七律·长征》

板

书

设

计

七律·长征

远征难

只等闲

五岭

细浪

乌蒙

泥丸

金沙

暖

大渡

寒

岷山

更喜

大

无

畏

的

革

命

作

业

提

升

1.背诵课文,把你学到的故事分享给身边的人。

2.收集有关红军长征的故事,思考你想对他们说些什么?

3.积累毛泽东其他内容的诗歌,联系实际说一说作者表达了怎样的心境。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地