2024届高考化学一轮复习专题训练课件★★物质的分类及转化 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考化学一轮复习专题训练课件★★物质的分类及转化 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 11:09:20 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

2024届高考化学一轮复习专题训练课件★★ 物质的分类及转化

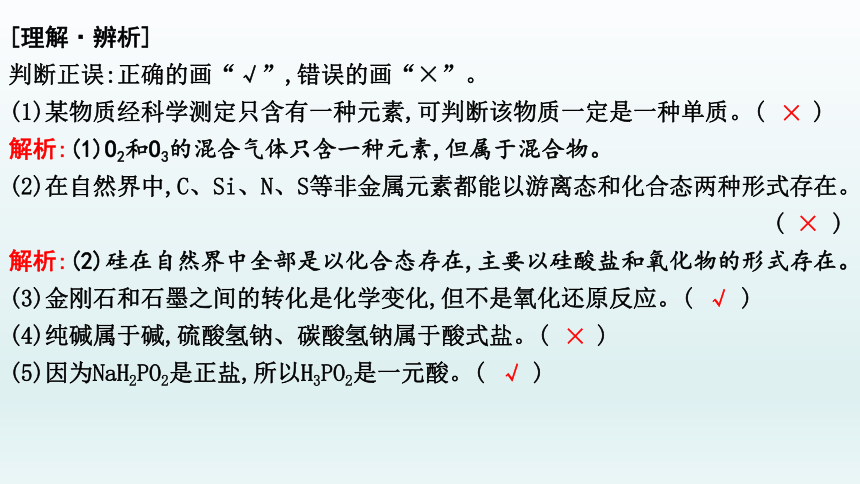

[理解·辨析]

判断正误:正确的画“√”,错误的画“×”。

(1)某物质经科学测定只含有一种元素,可判断该物质一定是一种单质。( )

解析:(1)O2和O3的混合气体只含一种元素,但属于混合物。

(2)在自然界中,C、Si、N、S等非金属元素都能以游离态和化合态两种形式存在。

( )

解析:(2)硅在自然界中全部是以化合态存在,主要以硅酸盐和氧化物的形式存在。

(3)金刚石和石墨之间的转化是化学变化,但不是氧化还原反应。( )

(4)纯碱属于碱,硫酸氢钠、碳酸氢钠属于酸式盐。( )

(5)因为NaH2PO2是正盐,所以H3PO2是一元酸。( )

×

×

√

×

√

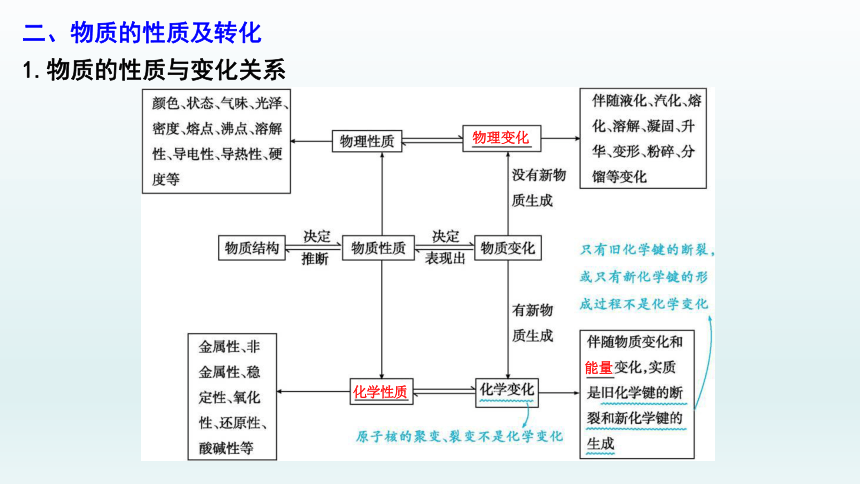

二、物质的性质及转化

1.物质的性质与变化关系

物理变化

化学性质

能量

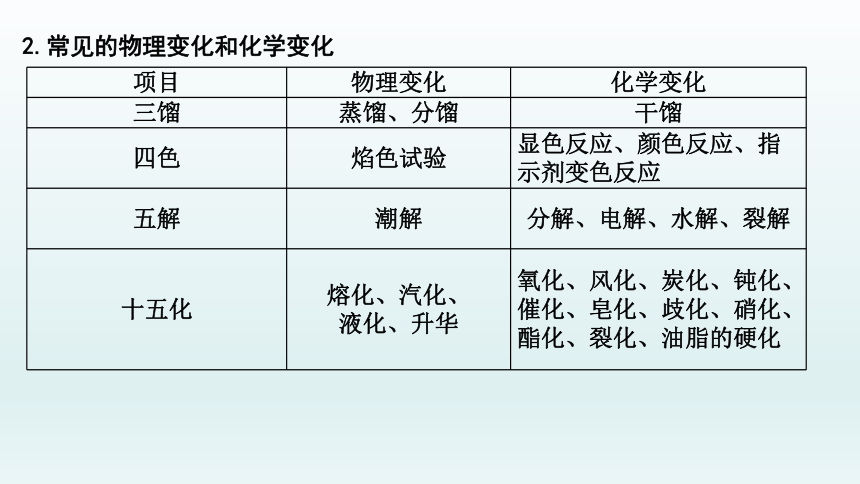

2.常见的物理变化和化学变化

项目 物理变化 化学变化

三馏 蒸馏、分馏 干馏

四色 焰色试验 显色反应、颜色反应、指示剂变色反应

五解 潮解 分解、电解、水解、裂解

十五化 熔化、汽化、 液化、升华 氧化、风化、炭化、钝化、催化、皂化、歧化、硝化、酯化、裂化、油脂的硬化

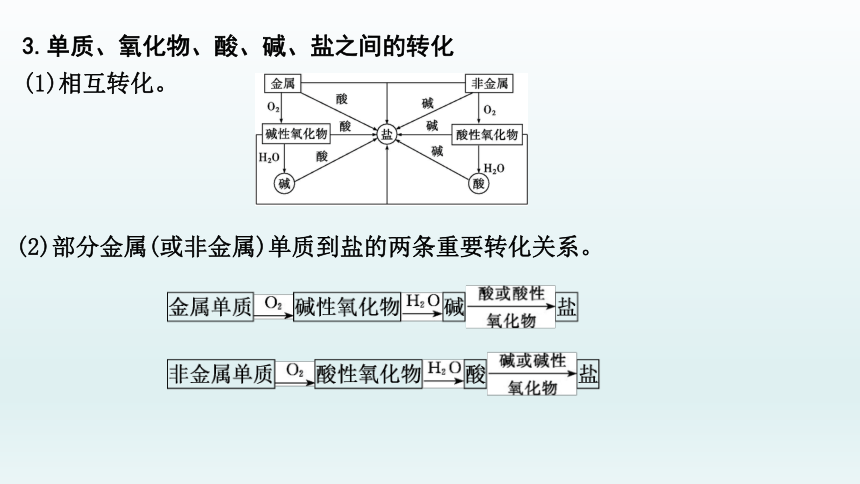

3.单质、氧化物、酸、碱、盐之间的转化

(1)相互转化。

(2)部分金属(或非金属)单质到盐的两条重要转化关系。

[理解·辨析]

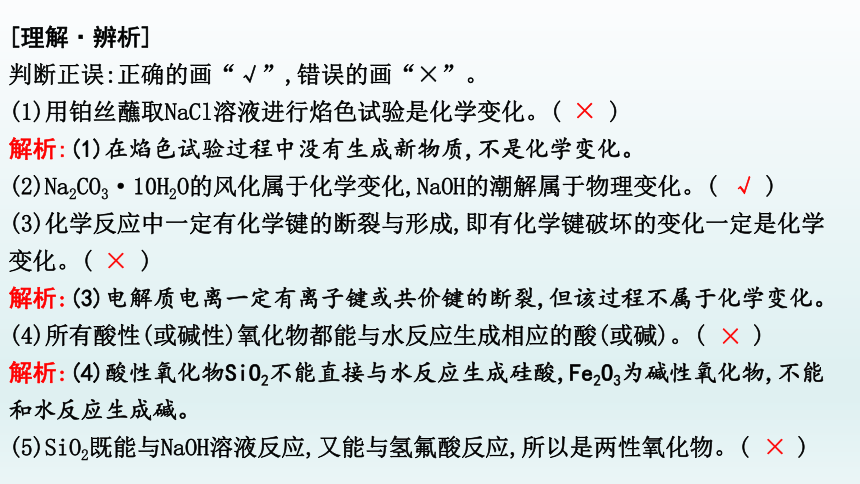

判断正误:正确的画“√”,错误的画“×”。

(1)用铂丝蘸取NaCl溶液进行焰色试验是化学变化。( )

解析:(1)在焰色试验过程中没有生成新物质,不是化学变化。

(2)Na2CO3·10H2O的风化属于化学变化,NaOH的潮解属于物理变化。( )

(3)化学反应中一定有化学键的断裂与形成,即有化学键破坏的变化一定是化学变化。( )

解析:(3)电解质电离一定有离子键或共价键的断裂,但该过程不属于化学变化。

(4)所有酸性(或碱性)氧化物都能与水反应生成相应的酸(或碱)。( )

解析:(4)酸性氧化物SiO2不能直接与水反应生成硅酸,Fe2O3为碱性氧化物,不能和水反应生成碱。

(5)SiO2既能与NaOH溶液反应,又能与氢氟酸反应,所以是两性氧化物。( )

×

×

√

×

×

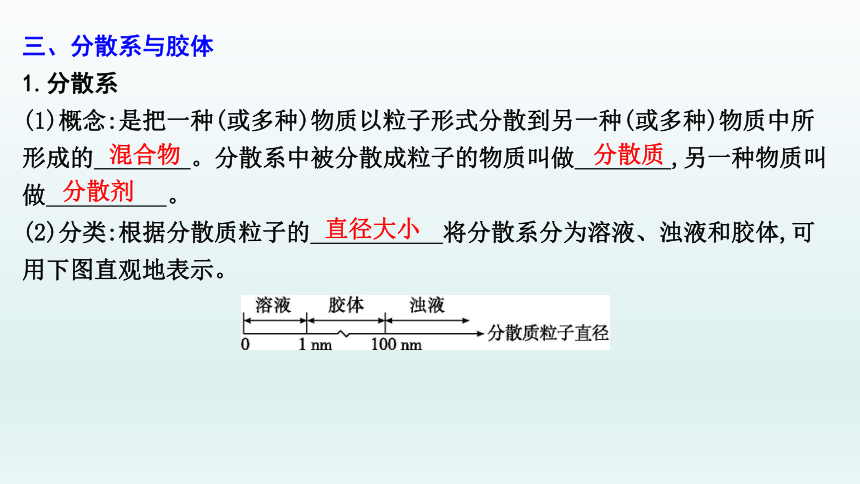

三、分散系与胶体

1.分散系

(1)概念:是把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的 。分散系中被分散成粒子的物质叫做 ,另一种物质叫做 。

(2)分类:根据分散质粒子的 将分散系分为溶液、浊液和胶体,可用下图直观地表示。

混合物

分散质

分散剂

直径大小

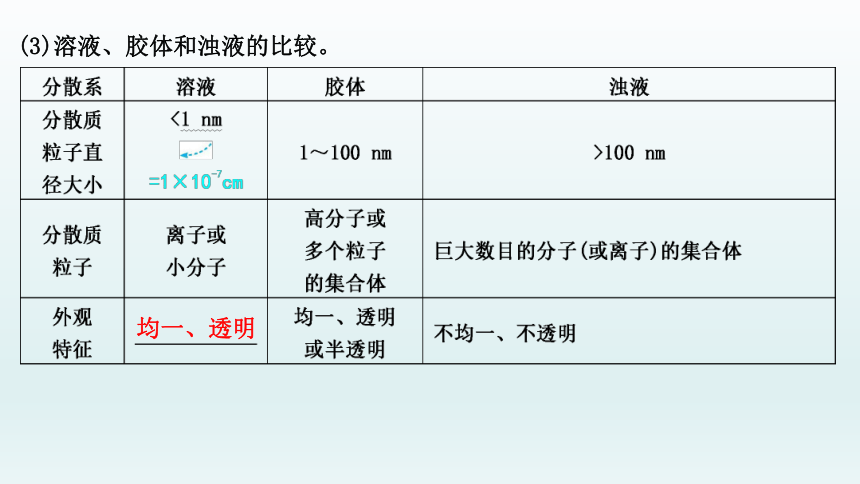

(3)溶液、胶体和浊液的比较。

均一、透明

能否透 过滤纸 能 . .

能否透 过半透膜 能 不能 不能

鉴别 无丁达 尔效应 有丁达 尔效应 静置分层或沉淀

分类 饱和溶液、 不饱和溶液 液溶胶、 气溶胶、 固溶胶 悬浊液、

乳浊液

实例 饱和食盐水、 蔗糖溶液 Fe(OH)3胶 体、云、雾、 有色玻璃 泥水、牛奶

能

不能

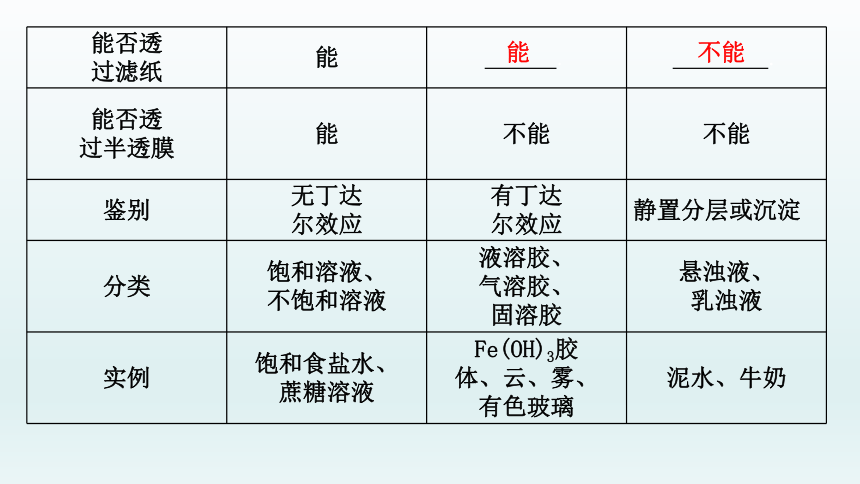

2.胶体及其性质

(1)胶体性质及应用。

散射

溶液

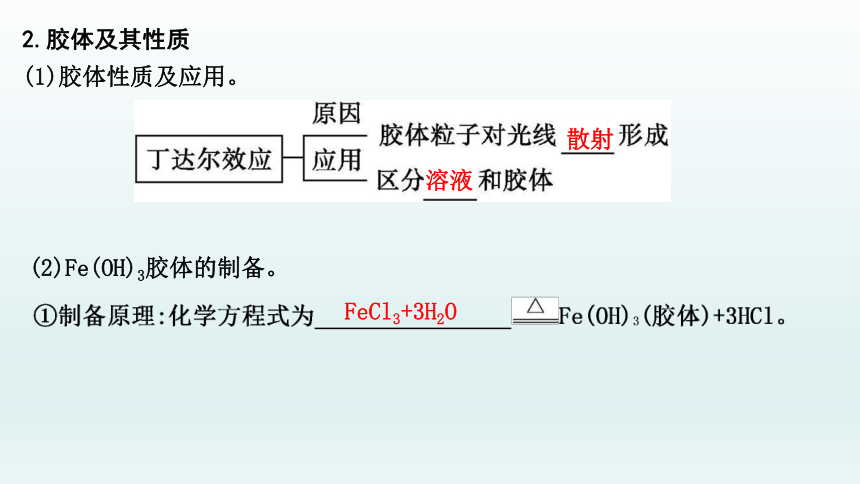

(2)Fe(OH)3胶体的制备。

FeCl3+3H2O

②装置图示。

FeCl3

红褐色

[理解·辨析]

判断正误:正确的画“√”,错误的画“×”。

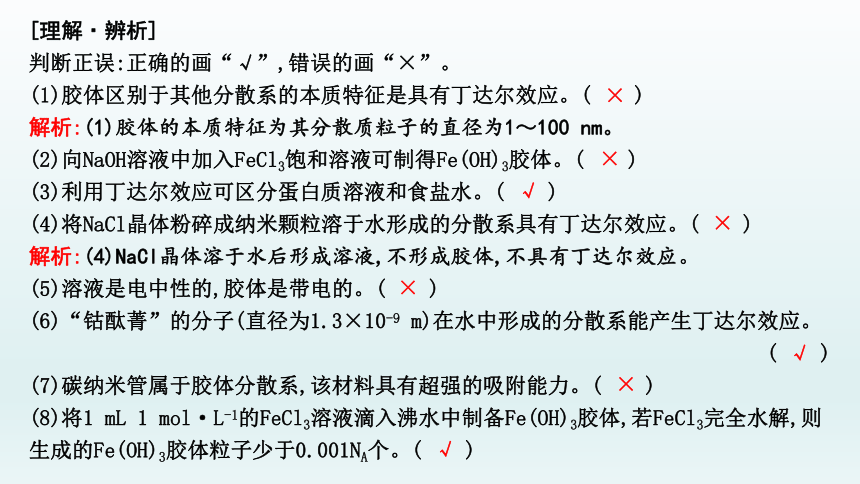

(1)胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应。( )

解析:(1)胶体的本质特征为其分散质粒子的直径为1~100 nm。

(2)向NaOH溶液中加入FeCl3饱和溶液可制得Fe(OH)3胶体。( )

(3)利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液和食盐水。( )

(4)将NaCl晶体粉碎成纳米颗粒溶于水形成的分散系具有丁达尔效应。( )

解析:(4)NaCl晶体溶于水后形成溶液,不形成胶体,不具有丁达尔效应。

(5)溶液是电中性的,胶体是带电的。( )

(6)“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)在水中形成的分散系能产生丁达尔效应。

( )

(7)碳纳米管属于胶体分散系,该材料具有超强的吸附能力。( )

(8)将1 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液滴入沸水中制备Fe(OH)3胶体,若FeCl3完全水解,则生成的Fe(OH)3胶体粒子少于0.001NA个。( )

×

×

√

×

×

√

×

√

关键能力·提升

考点一 物质的分类、性质与转化

物质的组成与分类

B

解析:绢丝主要成分为蛋白质,属于天然有机高分子材料,A正确;绿松石是化合物,不属于金属材料,B错误;墨水属于胶体,C正确;Cu2(OH)2CO3属于盐且为碱式盐,D正确。

(1)有机高分子材料包括哪些

提示:包括天然高分子材料(如淀粉、纤维素、蛋白质)、合成高分子材料(如塑料、合成纤维、合成橡胶)和功能高分子材料(如高吸水性树脂)等。

(2)金属材料包括纯金属和合金,硬铝、不锈钢、黄金都属于合金吗

提示:黄金是金属单质,不属于合金。

1.(2023·四川内江月考)下表中各组物质分类全部正确的是( )

解析:碱石灰是NaOH和CaO的混合物,纯碱成分是碳酸钠,属于盐,醋酸为弱电解质,A错误;Al2O3属于两性氧化物,B错误;“84”消毒液(NaClO的水溶液)和澄清石灰水都属于混合物,Na2O2与酸反应除生成盐、水外,还生成O2,不属于碱性氧化物,C错误。

D

选项 纯净物 碱 碱性氧化物 强电解质

A 碱石灰 纯碱 CaO 醋酸

B 烧碱 氢氧化钾 Al2O3 硫酸钡

C “84” 消毒液 澄清 石灰水 Na2O2 氯化钠

D 胆矾 NH3·H2O Fe2O3 碳酸钙

2.(2022·广东东莞期末)2021年10月16日神舟十三号载人飞船成功发射,中国航天人取得航天事业又一里程碑式成就。下列有关物质类别的描述错误的是

( )

解析:合金属于混合物,不是化合物,A错误;烟尘中含多种物质,属于混合物,B正确;液氢属于单质,C正确;淀粉属于有机高分子化合物,D正确。

A

选项 物质 类别

A 飞船外壳使用的铝合金 化合物

B 发射时形成的烟尘 混合物

C 运载火箭使用的燃料液氢 单质

D 航天员食用的脱水米饭所含淀粉 有机物

[易错提醒] 对氧化物认识的几个误区

(1)金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7是酸性氧化物,但碱性氧化物都是金属氧化物。

(2)非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如NO、CO是不成盐氧化物。酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7是金属氧化物。

(3)酸性氧化物、碱性氧化物不一定能与水反应生成相应的酸或碱,如SiO2、Fe2O3都不溶于水,也不与水反应。

1.(2023·四川成都模拟)科技助力北京2022年冬奥会。下列变化不属于化学变化的是( )

A.火炬“飞扬”中的氢燃料燃烧

B.二氧化碳跨临界直接制冰

C.剪切增稠流体(STF)智能分子材料的合成

D.电动汽车的全气候电池充电

物质的性质与转化

B

解析:B项,只存在状态变化,属于物理变化;其他选项均有新物质生成,属于化学变化。

2.下列选项所示的物质间转化均能实现的是( )

C

[归纳拓展] 物理变化和化学变化的判断方法

从宏观 上判断 有新物质生成是化学变化,反之为物理变化

从微观 上判断 有旧化学键断裂,同时有新化学键形成的是化学变化;只有化学键断裂的不一定是化学变化,如NaCl晶体熔化、HCl溶于水等

1.(2022·广东四校联考)《中国诗词大会》是中央电视台制作的特别节目,以弘扬中华传统诗词之美,促进中华传统文化的传承和发扬。请你从化学视角分析,下列说法错误的是( )

A.“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”描述的是石灰石的煅烧

B.“朝坛雾卷,曙岭烟沉”,雾、烟均能产生丁达尔效应

C.“独忆飞絮鹅毛下,非复青丝马尾垂”,“飞絮”“鹅毛”主要成分都是蛋白质

D.“纷纷灿烂如星陨,赫赫喧豗似火攻”中烟花是某些金属的焰色试验,属于物理变化

结合传统文化考查物质组成、性质与变化

C

2.(2023·贵州遵义模拟)下列有关传统文化的化学解读错误的是( )

解析:“投泥泼水愈光明”是碳和水反应生成CO和H2,“烁玉流金见精悍”是CO和铁的氧化物反应得到铁单质,A正确;文中“裘”指的是动物的皮毛,其主要成分是蛋白质,B错误;沼泽气主要成分是甲烷,“火”是指甲烷的燃烧,C正确;“海上有仙山”是海市蜃楼,此现象与胶体的丁达尔效应有关,D正确。

B

选项 传统文化摘要 从化学视角的解读

A 《石炭·并引》中“投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍” 主要描述用煤炼铁

B 《天工开物》中描述:“世间丝、麻、裘、褐皆具素质” 文中“裘”的主要成分是纤维素

C 《易经》中记载:“泽中有火……上火下泽” 文中“火”是指甲烷的燃烧

D 《长恨歌》中“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间” 此现象与胶体的性质有关

3.(2022·四川凉山三模)中华文化源远流长,从古至今有很多的发明创造,下列有关说法正确的是( )

A.北京冬奥会礼服内胆添加了石墨烯发热材料,石墨烯属于烯烃类物质

B.“天机芯”是全球首款异构融合类电脑芯片,其主要成分和光导纤维相同

C.我国唐代赵蕤所题《嫘祖圣地》碑文就记载种桑养蚕之法,蚕丝水解可以生成葡萄糖

D.《本草纲目》中的“石碱”条目下写道:“采蒿萝之属,晒干烧灰,以水淋汁,久则凝淀如石,浣衣发面”,说明石碱的主要成分为K2CO3

解析:石墨烯是碳单质,属于无机非金属材料,A错误;电脑芯片的主要成分是硅单质,光导纤维的主要成分是SiO2,两者不相同,B错误;蚕丝的主要成分是蛋白质,其水解生成氨基酸,C错误;根据材料记载可知草木灰水浸后得到的水溶液,水分蒸发后得到的固体,可洗衣发面,既该石碱主要成分为K2CO3,D正确。

D

[思维建模] “四步法”巧解传统文化试题

考点二 分散系与胶体

A

结合图示装置和现象可知:

X Y Z

FeCl3溶液 产生气泡 为CO2 红褐色透明液体

为Fe(OH)3胶体

(1)实验室中怎样制备Fe(OH)3胶体

提示:将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

(2)可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。更换蒸馏水若干次后,取少量烧杯中的液体,向其中加入AgNO3溶液,若 (填实验现象),则说明该 Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全除去。

提示:不出现白色沉淀。

1.(2022·浙大附中月考)下列实验操作与粒子直径大小无直接关系的是

( )

解析:分液是利用两种液体互不相溶,与粒子直径大小无直接关系。

C

2.(2023·贵州安顺阶段检测)有两种分散系:①FeCl3溶液、②将饱和的FeCl3溶液加入沸水中,得到的红褐色液体。下列有关说法正确的是( )

A.分散质粒子直径:①>②

B.用光束照射②时,在垂直光源的方向能看到光亮的“通路”

C.稳定性:①<②

D.①属于混合物,②属于纯净物

解析:②中最后得到的红褐色液体为Fe(OH)3胶体,分散质粒子直径溶液<胶体,即①<②,A错误;②是胶体,具有丁达尔效应,B正确;分散系的稳定性溶液>胶体,即①>②,C错误;溶液和胶体都是分散系,都是混合物,D错误。

B

3.磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下,将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,可得到分散质粒子直径大小在36~55 nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是( )

A.所得的分散系属于悬浊液

B.用一束光照射该分散系能产生丁达尔效应

C.所得的分散系中分散质为Fe2O3,不能透过滤纸

D.分散系为胶体,分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径大小

解析:分散质粒子直径在36~55 nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,故A错误;该分散系属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束光照射该分散系时会出现光亮的通路,故B正确;分散质是黑色的,而Fe2O3是红棕色的,则分散质不是Fe2O3,且胶体可以透过滤纸,故C错误;该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体为红褐色,而且胶粒为很多分子的集合体,不是一个分子,故D错误。

B

[易错提醒] 胶体及其性质认识中的几个误区

(1)胶体区别与其他分散系的本质区别:胶体的粒子直径介于1~100 nm之间,与是否具有丁达尔效应无关;但利用丁达尔效应可鉴别溶液和胶体。

(2)直径为1~100 nm的粒子(如纳米材料)不是胶体,只有这些粒子分散到合适的分散剂中才形成胶体。

(3)Fe(OH)3胶体中,胶体粒子并不是单个Fe(OH)3“分子”,而是多个Fe(OH)3“分子”的集合体,故 1 mol Fe3+完全水解得到的Fe(OH)3胶体粒子数少于NA。

(4)胶体粒子有较大的比表面积,吸附能力强。可溶性铝盐(或铁盐)用作净水剂,是利用了其水解产生胶体的吸附性。

高考真题·导向

1.(2022·广东卷)中华文明源远流长,在世界文明中独树一帜,汉字居功至伟。随着时代发展,汉字被不断赋予新的文化内涵,其载体也发生相应变化。下列汉字载体主要由合金材料制成的是( )

B

解析:兽骨主要成分是碳酸钙和其他钙盐,故A不符合题意;青铜器是铜与其他化学元素锡、铅等的合金,属于合金材料,故B项符合题意;纸张的主要成分是纤维素,故C不符合题意;液晶是一类介于固态和液态间的有机化合物,故D不符合题意。

2.(2022·湖南卷)化学促进了科技进步和社会发展。下列叙述中没有涉及化学变化的是( )

A.《神农本草经》中记载的“石胆能化铁为铜”

B.利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱

C.科学家成功将CO2转化为淀粉或葡萄糖

D.北京冬奥会场馆使用CO2跨临界直冷制冰

D

解析:“石胆能化铁为铜”指的是铁可以与硫酸铜发生置换反应生成铜,A不符合题意;工业上利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱,是用二氧化碳、氨气、氯化钠和水发生反应生成的碳酸氢钠晶体经加热后分解生成碳酸钠即纯碱,B不符合题意;CO2转化为淀粉或葡萄糖,有新物质生成,C不符合题意;D.使用CO2跨临界直冷制冰,是将水直接转化为冰,没有新物质生成,D符合题意。

3.(2022·全国甲卷)化学与生活密切相关。下列叙述正确的是( )

A.漂白粉与盐酸可混合使用以提高消毒效果

B.温室气体是形成酸雨的主要物质

C.棉花、麻和蚕丝均为碳水化合物

D.干冰可用在舞台上制造“云雾”

D

解析:漂白粉的有效成分次氯酸钙与盐酸混合,会发生氧化还原反应生成有毒的氯气,A错误;温室气体主要是指二氧化碳,二氧化碳不是形成酸雨的主要物质,B错误;棉花、麻主要成分均是纤维素,为碳水化合物,但蚕丝主要成分是蛋白质,蛋白质不是碳水化合物,C错误;干冰是固态的二氧化碳,干冰升华时,吸收大量的热,使周围温度降低,大量的水蒸气凝结成了小液滴,形成“云雾”效果,D正确。

4.(2021·福建卷)建盏是久负盛名的陶瓷茶器,承载着福建历史悠久的茶文化。关于建盏,下列说法错误的是( )

A.高温烧结过程包含复杂的化学变化

B.具有耐酸碱腐蚀、不易变形的优点

C.制作所用的黏土原料是人工合成的

D.属于硅酸盐产品,含有多种金属元素

C

解析:高温烧结过程是许多物理、化学变化的综合过程,A正确;陶瓷的主要成分是硅酸盐,经高温烧结具有耐酸碱腐蚀、不易变形的优点,B正确;黏土是含沙粒很少、有黏性的土壤,一般的黏土是由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成,不是人工合成的,C错误;陶瓷的主要原料是黏土,属于硅酸盐产品,含有多种金属元素,D正确。

2024届高考化学一轮复习专题训练课件★★ 物质的分类及转化

[理解·辨析]

判断正误:正确的画“√”,错误的画“×”。

(1)某物质经科学测定只含有一种元素,可判断该物质一定是一种单质。( )

解析:(1)O2和O3的混合气体只含一种元素,但属于混合物。

(2)在自然界中,C、Si、N、S等非金属元素都能以游离态和化合态两种形式存在。

( )

解析:(2)硅在自然界中全部是以化合态存在,主要以硅酸盐和氧化物的形式存在。

(3)金刚石和石墨之间的转化是化学变化,但不是氧化还原反应。( )

(4)纯碱属于碱,硫酸氢钠、碳酸氢钠属于酸式盐。( )

(5)因为NaH2PO2是正盐,所以H3PO2是一元酸。( )

×

×

√

×

√

二、物质的性质及转化

1.物质的性质与变化关系

物理变化

化学性质

能量

2.常见的物理变化和化学变化

项目 物理变化 化学变化

三馏 蒸馏、分馏 干馏

四色 焰色试验 显色反应、颜色反应、指示剂变色反应

五解 潮解 分解、电解、水解、裂解

十五化 熔化、汽化、 液化、升华 氧化、风化、炭化、钝化、催化、皂化、歧化、硝化、酯化、裂化、油脂的硬化

3.单质、氧化物、酸、碱、盐之间的转化

(1)相互转化。

(2)部分金属(或非金属)单质到盐的两条重要转化关系。

[理解·辨析]

判断正误:正确的画“√”,错误的画“×”。

(1)用铂丝蘸取NaCl溶液进行焰色试验是化学变化。( )

解析:(1)在焰色试验过程中没有生成新物质,不是化学变化。

(2)Na2CO3·10H2O的风化属于化学变化,NaOH的潮解属于物理变化。( )

(3)化学反应中一定有化学键的断裂与形成,即有化学键破坏的变化一定是化学变化。( )

解析:(3)电解质电离一定有离子键或共价键的断裂,但该过程不属于化学变化。

(4)所有酸性(或碱性)氧化物都能与水反应生成相应的酸(或碱)。( )

解析:(4)酸性氧化物SiO2不能直接与水反应生成硅酸,Fe2O3为碱性氧化物,不能和水反应生成碱。

(5)SiO2既能与NaOH溶液反应,又能与氢氟酸反应,所以是两性氧化物。( )

×

×

√

×

×

三、分散系与胶体

1.分散系

(1)概念:是把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的 。分散系中被分散成粒子的物质叫做 ,另一种物质叫做 。

(2)分类:根据分散质粒子的 将分散系分为溶液、浊液和胶体,可用下图直观地表示。

混合物

分散质

分散剂

直径大小

(3)溶液、胶体和浊液的比较。

均一、透明

能否透 过滤纸 能 . .

能否透 过半透膜 能 不能 不能

鉴别 无丁达 尔效应 有丁达 尔效应 静置分层或沉淀

分类 饱和溶液、 不饱和溶液 液溶胶、 气溶胶、 固溶胶 悬浊液、

乳浊液

实例 饱和食盐水、 蔗糖溶液 Fe(OH)3胶 体、云、雾、 有色玻璃 泥水、牛奶

能

不能

2.胶体及其性质

(1)胶体性质及应用。

散射

溶液

(2)Fe(OH)3胶体的制备。

FeCl3+3H2O

②装置图示。

FeCl3

红褐色

[理解·辨析]

判断正误:正确的画“√”,错误的画“×”。

(1)胶体区别于其他分散系的本质特征是具有丁达尔效应。( )

解析:(1)胶体的本质特征为其分散质粒子的直径为1~100 nm。

(2)向NaOH溶液中加入FeCl3饱和溶液可制得Fe(OH)3胶体。( )

(3)利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液和食盐水。( )

(4)将NaCl晶体粉碎成纳米颗粒溶于水形成的分散系具有丁达尔效应。( )

解析:(4)NaCl晶体溶于水后形成溶液,不形成胶体,不具有丁达尔效应。

(5)溶液是电中性的,胶体是带电的。( )

(6)“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)在水中形成的分散系能产生丁达尔效应。

( )

(7)碳纳米管属于胶体分散系,该材料具有超强的吸附能力。( )

(8)将1 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液滴入沸水中制备Fe(OH)3胶体,若FeCl3完全水解,则生成的Fe(OH)3胶体粒子少于0.001NA个。( )

×

×

√

×

×

√

×

√

关键能力·提升

考点一 物质的分类、性质与转化

物质的组成与分类

B

解析:绢丝主要成分为蛋白质,属于天然有机高分子材料,A正确;绿松石是化合物,不属于金属材料,B错误;墨水属于胶体,C正确;Cu2(OH)2CO3属于盐且为碱式盐,D正确。

(1)有机高分子材料包括哪些

提示:包括天然高分子材料(如淀粉、纤维素、蛋白质)、合成高分子材料(如塑料、合成纤维、合成橡胶)和功能高分子材料(如高吸水性树脂)等。

(2)金属材料包括纯金属和合金,硬铝、不锈钢、黄金都属于合金吗

提示:黄金是金属单质,不属于合金。

1.(2023·四川内江月考)下表中各组物质分类全部正确的是( )

解析:碱石灰是NaOH和CaO的混合物,纯碱成分是碳酸钠,属于盐,醋酸为弱电解质,A错误;Al2O3属于两性氧化物,B错误;“84”消毒液(NaClO的水溶液)和澄清石灰水都属于混合物,Na2O2与酸反应除生成盐、水外,还生成O2,不属于碱性氧化物,C错误。

D

选项 纯净物 碱 碱性氧化物 强电解质

A 碱石灰 纯碱 CaO 醋酸

B 烧碱 氢氧化钾 Al2O3 硫酸钡

C “84” 消毒液 澄清 石灰水 Na2O2 氯化钠

D 胆矾 NH3·H2O Fe2O3 碳酸钙

2.(2022·广东东莞期末)2021年10月16日神舟十三号载人飞船成功发射,中国航天人取得航天事业又一里程碑式成就。下列有关物质类别的描述错误的是

( )

解析:合金属于混合物,不是化合物,A错误;烟尘中含多种物质,属于混合物,B正确;液氢属于单质,C正确;淀粉属于有机高分子化合物,D正确。

A

选项 物质 类别

A 飞船外壳使用的铝合金 化合物

B 发射时形成的烟尘 混合物

C 运载火箭使用的燃料液氢 单质

D 航天员食用的脱水米饭所含淀粉 有机物

[易错提醒] 对氧化物认识的几个误区

(1)金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7是酸性氧化物,但碱性氧化物都是金属氧化物。

(2)非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如NO、CO是不成盐氧化物。酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7是金属氧化物。

(3)酸性氧化物、碱性氧化物不一定能与水反应生成相应的酸或碱,如SiO2、Fe2O3都不溶于水,也不与水反应。

1.(2023·四川成都模拟)科技助力北京2022年冬奥会。下列变化不属于化学变化的是( )

A.火炬“飞扬”中的氢燃料燃烧

B.二氧化碳跨临界直接制冰

C.剪切增稠流体(STF)智能分子材料的合成

D.电动汽车的全气候电池充电

物质的性质与转化

B

解析:B项,只存在状态变化,属于物理变化;其他选项均有新物质生成,属于化学变化。

2.下列选项所示的物质间转化均能实现的是( )

C

[归纳拓展] 物理变化和化学变化的判断方法

从宏观 上判断 有新物质生成是化学变化,反之为物理变化

从微观 上判断 有旧化学键断裂,同时有新化学键形成的是化学变化;只有化学键断裂的不一定是化学变化,如NaCl晶体熔化、HCl溶于水等

1.(2022·广东四校联考)《中国诗词大会》是中央电视台制作的特别节目,以弘扬中华传统诗词之美,促进中华传统文化的传承和发扬。请你从化学视角分析,下列说法错误的是( )

A.“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”描述的是石灰石的煅烧

B.“朝坛雾卷,曙岭烟沉”,雾、烟均能产生丁达尔效应

C.“独忆飞絮鹅毛下,非复青丝马尾垂”,“飞絮”“鹅毛”主要成分都是蛋白质

D.“纷纷灿烂如星陨,赫赫喧豗似火攻”中烟花是某些金属的焰色试验,属于物理变化

结合传统文化考查物质组成、性质与变化

C

2.(2023·贵州遵义模拟)下列有关传统文化的化学解读错误的是( )

解析:“投泥泼水愈光明”是碳和水反应生成CO和H2,“烁玉流金见精悍”是CO和铁的氧化物反应得到铁单质,A正确;文中“裘”指的是动物的皮毛,其主要成分是蛋白质,B错误;沼泽气主要成分是甲烷,“火”是指甲烷的燃烧,C正确;“海上有仙山”是海市蜃楼,此现象与胶体的丁达尔效应有关,D正确。

B

选项 传统文化摘要 从化学视角的解读

A 《石炭·并引》中“投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍” 主要描述用煤炼铁

B 《天工开物》中描述:“世间丝、麻、裘、褐皆具素质” 文中“裘”的主要成分是纤维素

C 《易经》中记载:“泽中有火……上火下泽” 文中“火”是指甲烷的燃烧

D 《长恨歌》中“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间” 此现象与胶体的性质有关

3.(2022·四川凉山三模)中华文化源远流长,从古至今有很多的发明创造,下列有关说法正确的是( )

A.北京冬奥会礼服内胆添加了石墨烯发热材料,石墨烯属于烯烃类物质

B.“天机芯”是全球首款异构融合类电脑芯片,其主要成分和光导纤维相同

C.我国唐代赵蕤所题《嫘祖圣地》碑文就记载种桑养蚕之法,蚕丝水解可以生成葡萄糖

D.《本草纲目》中的“石碱”条目下写道:“采蒿萝之属,晒干烧灰,以水淋汁,久则凝淀如石,浣衣发面”,说明石碱的主要成分为K2CO3

解析:石墨烯是碳单质,属于无机非金属材料,A错误;电脑芯片的主要成分是硅单质,光导纤维的主要成分是SiO2,两者不相同,B错误;蚕丝的主要成分是蛋白质,其水解生成氨基酸,C错误;根据材料记载可知草木灰水浸后得到的水溶液,水分蒸发后得到的固体,可洗衣发面,既该石碱主要成分为K2CO3,D正确。

D

[思维建模] “四步法”巧解传统文化试题

考点二 分散系与胶体

A

结合图示装置和现象可知:

X Y Z

FeCl3溶液 产生气泡 为CO2 红褐色透明液体

为Fe(OH)3胶体

(1)实验室中怎样制备Fe(OH)3胶体

提示:将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

(2)可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。更换蒸馏水若干次后,取少量烧杯中的液体,向其中加入AgNO3溶液,若 (填实验现象),则说明该 Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全除去。

提示:不出现白色沉淀。

1.(2022·浙大附中月考)下列实验操作与粒子直径大小无直接关系的是

( )

解析:分液是利用两种液体互不相溶,与粒子直径大小无直接关系。

C

2.(2023·贵州安顺阶段检测)有两种分散系:①FeCl3溶液、②将饱和的FeCl3溶液加入沸水中,得到的红褐色液体。下列有关说法正确的是( )

A.分散质粒子直径:①>②

B.用光束照射②时,在垂直光源的方向能看到光亮的“通路”

C.稳定性:①<②

D.①属于混合物,②属于纯净物

解析:②中最后得到的红褐色液体为Fe(OH)3胶体,分散质粒子直径溶液<胶体,即①<②,A错误;②是胶体,具有丁达尔效应,B正确;分散系的稳定性溶液>胶体,即①>②,C错误;溶液和胶体都是分散系,都是混合物,D错误。

B

3.磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下,将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,可得到分散质粒子直径大小在36~55 nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是( )

A.所得的分散系属于悬浊液

B.用一束光照射该分散系能产生丁达尔效应

C.所得的分散系中分散质为Fe2O3,不能透过滤纸

D.分散系为胶体,分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径大小

解析:分散质粒子直径在36~55 nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,故A错误;该分散系属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束光照射该分散系时会出现光亮的通路,故B正确;分散质是黑色的,而Fe2O3是红棕色的,则分散质不是Fe2O3,且胶体可以透过滤纸,故C错误;该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体为红褐色,而且胶粒为很多分子的集合体,不是一个分子,故D错误。

B

[易错提醒] 胶体及其性质认识中的几个误区

(1)胶体区别与其他分散系的本质区别:胶体的粒子直径介于1~100 nm之间,与是否具有丁达尔效应无关;但利用丁达尔效应可鉴别溶液和胶体。

(2)直径为1~100 nm的粒子(如纳米材料)不是胶体,只有这些粒子分散到合适的分散剂中才形成胶体。

(3)Fe(OH)3胶体中,胶体粒子并不是单个Fe(OH)3“分子”,而是多个Fe(OH)3“分子”的集合体,故 1 mol Fe3+完全水解得到的Fe(OH)3胶体粒子数少于NA。

(4)胶体粒子有较大的比表面积,吸附能力强。可溶性铝盐(或铁盐)用作净水剂,是利用了其水解产生胶体的吸附性。

高考真题·导向

1.(2022·广东卷)中华文明源远流长,在世界文明中独树一帜,汉字居功至伟。随着时代发展,汉字被不断赋予新的文化内涵,其载体也发生相应变化。下列汉字载体主要由合金材料制成的是( )

B

解析:兽骨主要成分是碳酸钙和其他钙盐,故A不符合题意;青铜器是铜与其他化学元素锡、铅等的合金,属于合金材料,故B项符合题意;纸张的主要成分是纤维素,故C不符合题意;液晶是一类介于固态和液态间的有机化合物,故D不符合题意。

2.(2022·湖南卷)化学促进了科技进步和社会发展。下列叙述中没有涉及化学变化的是( )

A.《神农本草经》中记载的“石胆能化铁为铜”

B.利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱

C.科学家成功将CO2转化为淀粉或葡萄糖

D.北京冬奥会场馆使用CO2跨临界直冷制冰

D

解析:“石胆能化铁为铜”指的是铁可以与硫酸铜发生置换反应生成铜,A不符合题意;工业上利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱,是用二氧化碳、氨气、氯化钠和水发生反应生成的碳酸氢钠晶体经加热后分解生成碳酸钠即纯碱,B不符合题意;CO2转化为淀粉或葡萄糖,有新物质生成,C不符合题意;D.使用CO2跨临界直冷制冰,是将水直接转化为冰,没有新物质生成,D符合题意。

3.(2022·全国甲卷)化学与生活密切相关。下列叙述正确的是( )

A.漂白粉与盐酸可混合使用以提高消毒效果

B.温室气体是形成酸雨的主要物质

C.棉花、麻和蚕丝均为碳水化合物

D.干冰可用在舞台上制造“云雾”

D

解析:漂白粉的有效成分次氯酸钙与盐酸混合,会发生氧化还原反应生成有毒的氯气,A错误;温室气体主要是指二氧化碳,二氧化碳不是形成酸雨的主要物质,B错误;棉花、麻主要成分均是纤维素,为碳水化合物,但蚕丝主要成分是蛋白质,蛋白质不是碳水化合物,C错误;干冰是固态的二氧化碳,干冰升华时,吸收大量的热,使周围温度降低,大量的水蒸气凝结成了小液滴,形成“云雾”效果,D正确。

4.(2021·福建卷)建盏是久负盛名的陶瓷茶器,承载着福建历史悠久的茶文化。关于建盏,下列说法错误的是( )

A.高温烧结过程包含复杂的化学变化

B.具有耐酸碱腐蚀、不易变形的优点

C.制作所用的黏土原料是人工合成的

D.属于硅酸盐产品,含有多种金属元素

C

解析:高温烧结过程是许多物理、化学变化的综合过程,A正确;陶瓷的主要成分是硅酸盐,经高温烧结具有耐酸碱腐蚀、不易变形的优点,B正确;黏土是含沙粒很少、有黏性的土壤,一般的黏土是由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成,不是人工合成的,C错误;陶瓷的主要原料是黏土,属于硅酸盐产品,含有多种金属元素,D正确。

同课章节目录