第12课 新文化运动 课件

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第12课 新文化运动

第四单元 新民主主义革命的开始

1.知道陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物。

2.记忆新文化运动兴起的标志、口号,掌握新文化运动的内容和意义。

3.理解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

学习目标

近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从器物上感觉不足……第二期,是从制度上感觉不足……第三期,便是从文化根本上感觉不足……

——梁启超《五十年中国进化概论》

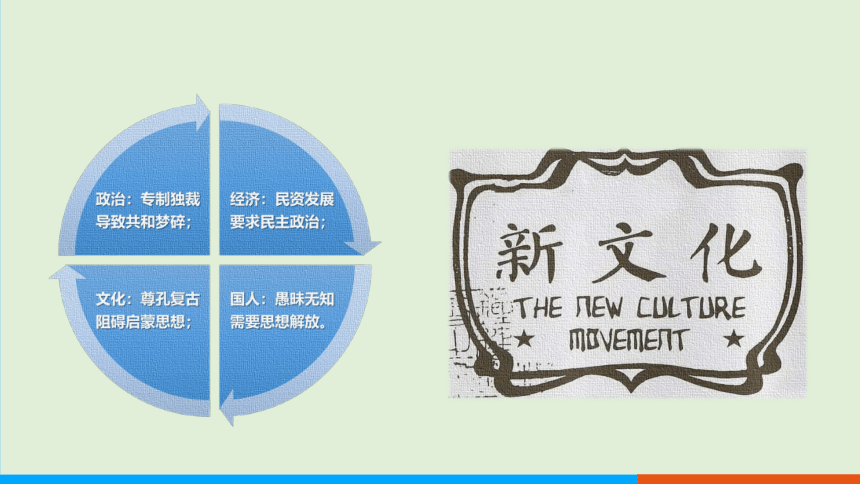

一、新文化运动的兴起

辛亥革命后的巨大希望,同民国初年中国社会的黑暗产生了巨大的落差。巨大的落差就产生了巨大的浪潮,于是就有了新文化运动。

背景

书愤·蔡济民

风云变幻感沧桑,

拒虎谁知又进狼。

无量头颅无量血,

可怜购得假共和。

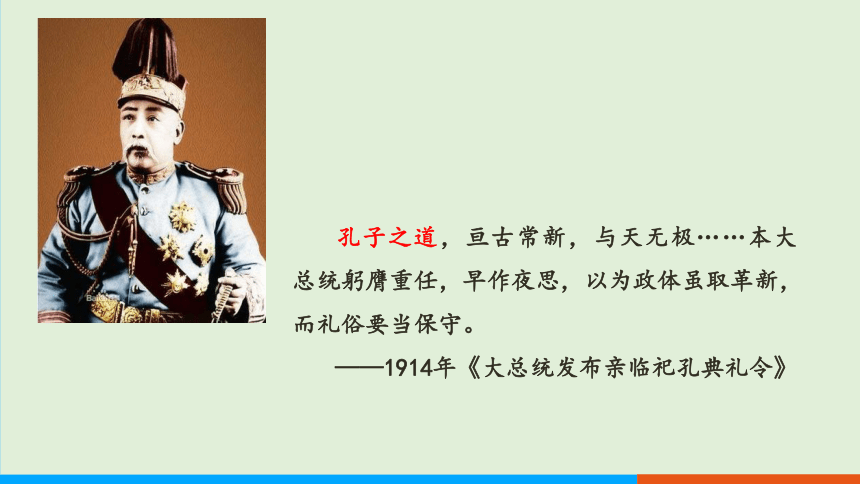

孔子之道,亘古常新,与天无极……本大总统躬膺重任,早作夜思,以为政体虽取革新,而礼俗要当保守。

——1914年《大总统发布亲临祀孔典礼令》

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也。”老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非中华民国人,我非中华民国人。”

我们中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想……如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

——陈独秀

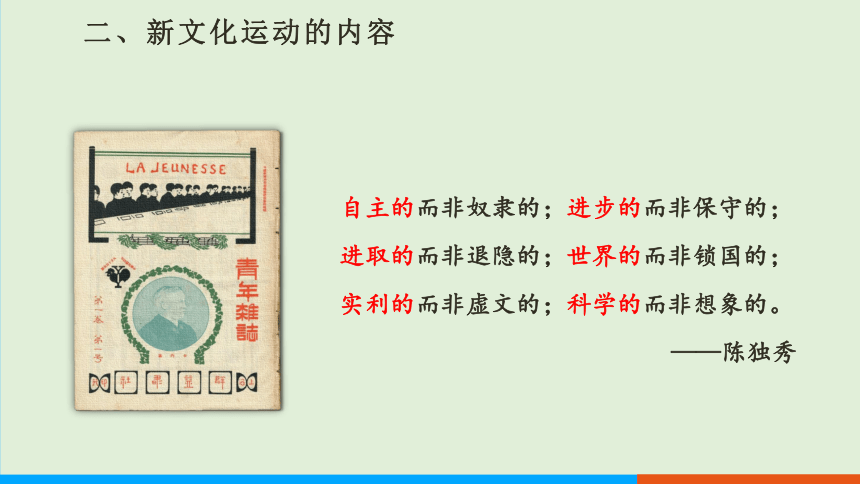

二、新文化运动的内容

自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;

进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;

实利的而非虚文的;科学的而非想象的。

——陈独秀

画家沈嘉蔚 1988年 油画《北大钟声》

一本激情洋溢的刊物,

一座激情四射的大学,

一群激情飞扬的人物,

一段激情燃烧的岁月。

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——鲁迅《狂人日记》

提倡新道德,反对旧道德。

提倡民主与科学,反对专制与愚昧。

西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血……我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀《<新青年>罪恶之答辩书》

提倡新文学,反对旧文学。

吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰,须言之有物;二曰,不摹仿古人;三曰,须讲求文法;四曰,不作无病之呻吟;五曰,务去烂调套语;六曰,不用典;七曰,不讲对仗;八曰,不避俗字俗语。

——胡适《文学改良刍议》

提倡新文学,反对旧文学。

余甘冒全国学究之敌,高张“文化革命军”大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰,推倒雕琢的、阿谀的贵族文学,建设平易的、抒情的国民文学;曰,推倒陈腐的、铺张的古典文学,建设新鲜的、立诚的写实文学;曰,推倒迂晦的、艰涩的山林文学,建设明了的、通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

断句:乌黑头发无麻子脚不大周正

后期:宣传十月革命、马克思主义

在新文化运动的推动下, 一批受过新思想熏陶的青年男女,开始反对包办婚姻,主张婚姻自主;恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。社会上出现了许多抗婚、逃婚、离婚等现象。

中国第一桩西式离婚案:徐志摩和张幼仪

新文化运动动摇了封建礼教的统治地位。

使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼。

“当我在师范学校做学生的时候,我就开始读这一本杂志”“有很长一段时间……看书,看《新青年》;谈话,谈《新青年》;思考,也思考《新青年》上所提出的问题。” ——毛泽东

1919年12月4日记云:“看《新青年》杂志。”

1919年12月5日记云:“上午看《新青年》。下午看《新青年》。”

1919年12月7日记云:“看《新青年》,定课程表。

1919年12月10日记云:“看《新青年》,易卜生号”

1920年4月9日记云:“在船中看《新青年》杂志。”

——蒋介石

三、新文化运动的影响

为五四运动的爆发起了思想宣传和铺垫的作用。

聚集在《新青年》的知识分子的重要性是很难估价的。他们铸成了一代年轻学生的信仰和态度,1919年五四运动后,这些学生是政治上的生力军,并成为现代中国革命的领导者。

新文化运动是中国近代史上一次空前的思想解放运动。

北大中文系学生杨振声说:《新青年》“像春雷初动一般,惊醒了整个时代的青年。他们首先发现自己是青年,又粗略地认识了自己的时代,再来看旧道德,旧文学,心中就生出了叛逆的种子。一些青年逐渐地以至于突然地打碎了身上的枷锁,歌唱着冲出了封建的堡垒”。

绝对否定或肯定东西方文化,缺乏广泛的群众基础。

陈独秀:若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱。

钱玄同:将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用“世界语”。

鲁迅:中医不过是一种有意或者无意的骗子,汉字不灭,中国必亡!

李时岳:新文化运动局限在知识分子的圈子内,新思想没有普及到工农群众中去。

陈寅恪:同情之理解,理解之同情。

在中国,刚刚提起文学革新,就有反动了。不过白话文却渐渐风行起来,不大受阻碍。这是怎么一回事呢?就因为当时又有钱玄同先生提倡废止汉字,用罗马字母来替代……被不喜欢改革的中国人听见,就大不得了了,于是便放过了比较的平和的文学革命,而竭力来骂钱玄同。白话乘了这一个机会,居然减去了许多敌人,反而没有阻碍,能够流行了。中国人的性情是总喜欢调和,折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。没有更激烈的主张,他们总连平和的改革也不肯行。

——鲁迅《无声的中国》

百余年再回首,思考我们应以怎样的态度对待东西方文化?

取其精华,去其糟粕;

推陈出新,革故鼎新;

批判继承,与时俱进;

洋为中用,古为今用。

一个人物创办一份杂志;

一份杂志掀起一场运动;

一场运动唤醒一群国人;

一群国人影响一个国家。

课堂小结

1.有人将中国传统文化比喻成一棵大树,认为洋务运动只是剪短了其枝叶,辛亥革命是砍断了树干,但树墩还在,还会萌发。为了不让“树墩”萌发,陈独秀、李大钊等人掀起了( )

A.戊戌变法 B.新文化运动

C.五四运动 D.北伐战争

2.关于新文化运动表述不正确的是( )

A.是在思想领域掀起尊孔复古逆流背景下发起的

B.运动前期的主要内容是宣传马克思主义

C.《青年杂志》的创办,标志着这场运动的开始

D.是中国近代史上一次规模空前的思想解放运动

随堂检测

B

B

3.1916年5月,李大钊在《民彝与政治》一文中疾呼:“民与君不两立,自由与专制不并存,是故君主生则国民死,专制活则自由亡。”材料表明李大钊主张( )

A.提倡科学,反对迷信

B.提倡人性,反对神学

C.提倡民主,反对专制

D.提倡新文学,反对旧文学

C

4.某历史课本剧中有一场景如下:1917年的某天,陈独秀挥舞《岩声》,向青年学生宣传“民主”和“科学”思想。对该场景小历和小史有不同的看法(下图),谁的看法是错误的?理由是什么?

4.错误:小历的看法错误。

理由:陈独秀是以《新青年》杂志为主要阵地进行宣传的,本剧中“陈独秀挥舞《岩声》”不符合史实。(或答《岩声》出版于1923年。)

第12课 新文化运动

第四单元 新民主主义革命的开始

1.知道陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物。

2.记忆新文化运动兴起的标志、口号,掌握新文化运动的内容和意义。

3.理解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

学习目标

近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从器物上感觉不足……第二期,是从制度上感觉不足……第三期,便是从文化根本上感觉不足……

——梁启超《五十年中国进化概论》

一、新文化运动的兴起

辛亥革命后的巨大希望,同民国初年中国社会的黑暗产生了巨大的落差。巨大的落差就产生了巨大的浪潮,于是就有了新文化运动。

背景

书愤·蔡济民

风云变幻感沧桑,

拒虎谁知又进狼。

无量头颅无量血,

可怜购得假共和。

孔子之道,亘古常新,与天无极……本大总统躬膺重任,早作夜思,以为政体虽取革新,而礼俗要当保守。

——1914年《大总统发布亲临祀孔典礼令》

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也。”老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非中华民国人,我非中华民国人。”

我们中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想……如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

——陈独秀

二、新文化运动的内容

自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;

进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;

实利的而非虚文的;科学的而非想象的。

——陈独秀

画家沈嘉蔚 1988年 油画《北大钟声》

一本激情洋溢的刊物,

一座激情四射的大学,

一群激情飞扬的人物,

一段激情燃烧的岁月。

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——鲁迅《狂人日记》

提倡新道德,反对旧道德。

提倡民主与科学,反对专制与愚昧。

西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血……我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀《<新青年>罪恶之答辩书》

提倡新文学,反对旧文学。

吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰,须言之有物;二曰,不摹仿古人;三曰,须讲求文法;四曰,不作无病之呻吟;五曰,务去烂调套语;六曰,不用典;七曰,不讲对仗;八曰,不避俗字俗语。

——胡适《文学改良刍议》

提倡新文学,反对旧文学。

余甘冒全国学究之敌,高张“文化革命军”大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰,推倒雕琢的、阿谀的贵族文学,建设平易的、抒情的国民文学;曰,推倒陈腐的、铺张的古典文学,建设新鲜的、立诚的写实文学;曰,推倒迂晦的、艰涩的山林文学,建设明了的、通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

断句:乌黑头发无麻子脚不大周正

后期:宣传十月革命、马克思主义

在新文化运动的推动下, 一批受过新思想熏陶的青年男女,开始反对包办婚姻,主张婚姻自主;恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。社会上出现了许多抗婚、逃婚、离婚等现象。

中国第一桩西式离婚案:徐志摩和张幼仪

新文化运动动摇了封建礼教的统治地位。

使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼。

“当我在师范学校做学生的时候,我就开始读这一本杂志”“有很长一段时间……看书,看《新青年》;谈话,谈《新青年》;思考,也思考《新青年》上所提出的问题。” ——毛泽东

1919年12月4日记云:“看《新青年》杂志。”

1919年12月5日记云:“上午看《新青年》。下午看《新青年》。”

1919年12月7日记云:“看《新青年》,定课程表。

1919年12月10日记云:“看《新青年》,易卜生号”

1920年4月9日记云:“在船中看《新青年》杂志。”

——蒋介石

三、新文化运动的影响

为五四运动的爆发起了思想宣传和铺垫的作用。

聚集在《新青年》的知识分子的重要性是很难估价的。他们铸成了一代年轻学生的信仰和态度,1919年五四运动后,这些学生是政治上的生力军,并成为现代中国革命的领导者。

新文化运动是中国近代史上一次空前的思想解放运动。

北大中文系学生杨振声说:《新青年》“像春雷初动一般,惊醒了整个时代的青年。他们首先发现自己是青年,又粗略地认识了自己的时代,再来看旧道德,旧文学,心中就生出了叛逆的种子。一些青年逐渐地以至于突然地打碎了身上的枷锁,歌唱着冲出了封建的堡垒”。

绝对否定或肯定东西方文化,缺乏广泛的群众基础。

陈独秀:若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱。

钱玄同:将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用“世界语”。

鲁迅:中医不过是一种有意或者无意的骗子,汉字不灭,中国必亡!

李时岳:新文化运动局限在知识分子的圈子内,新思想没有普及到工农群众中去。

陈寅恪:同情之理解,理解之同情。

在中国,刚刚提起文学革新,就有反动了。不过白话文却渐渐风行起来,不大受阻碍。这是怎么一回事呢?就因为当时又有钱玄同先生提倡废止汉字,用罗马字母来替代……被不喜欢改革的中国人听见,就大不得了了,于是便放过了比较的平和的文学革命,而竭力来骂钱玄同。白话乘了这一个机会,居然减去了许多敌人,反而没有阻碍,能够流行了。中国人的性情是总喜欢调和,折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。没有更激烈的主张,他们总连平和的改革也不肯行。

——鲁迅《无声的中国》

百余年再回首,思考我们应以怎样的态度对待东西方文化?

取其精华,去其糟粕;

推陈出新,革故鼎新;

批判继承,与时俱进;

洋为中用,古为今用。

一个人物创办一份杂志;

一份杂志掀起一场运动;

一场运动唤醒一群国人;

一群国人影响一个国家。

课堂小结

1.有人将中国传统文化比喻成一棵大树,认为洋务运动只是剪短了其枝叶,辛亥革命是砍断了树干,但树墩还在,还会萌发。为了不让“树墩”萌发,陈独秀、李大钊等人掀起了( )

A.戊戌变法 B.新文化运动

C.五四运动 D.北伐战争

2.关于新文化运动表述不正确的是( )

A.是在思想领域掀起尊孔复古逆流背景下发起的

B.运动前期的主要内容是宣传马克思主义

C.《青年杂志》的创办,标志着这场运动的开始

D.是中国近代史上一次规模空前的思想解放运动

随堂检测

B

B

3.1916年5月,李大钊在《民彝与政治》一文中疾呼:“民与君不两立,自由与专制不并存,是故君主生则国民死,专制活则自由亡。”材料表明李大钊主张( )

A.提倡科学,反对迷信

B.提倡人性,反对神学

C.提倡民主,反对专制

D.提倡新文学,反对旧文学

C

4.某历史课本剧中有一场景如下:1917年的某天,陈独秀挥舞《岩声》,向青年学生宣传“民主”和“科学”思想。对该场景小历和小史有不同的看法(下图),谁的看法是错误的?理由是什么?

4.错误:小历的看法错误。

理由:陈独秀是以《新青年》杂志为主要阵地进行宣传的,本剧中“陈独秀挥舞《岩声》”不符合史实。(或答《岩声》出版于1923年。)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹