9《说“木叶”》课件(共21张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 9《说“木叶”》课件(共21张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 16:33:34 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

说 “ 木 叶 ”

林 庚

袅袅

照浦

褒扬

灼灼

亭皋

寒砧

涔阳

万能锭

言筌

窸窣

迢远

niǎo

pǔ

bāo

zhuó

gāo

zhēn

cén

dìng

quán

xī sū

tiáo

预习检查

读 准 字 音

1、“枯藤老树昏鸦”(马致远《天净沙 秋思》)

2、“采菊东篱下,悠然见南山。”(陶渊明《饮酒》)

3、“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流” (李煜《虞美人》)

在我国诗歌长期的发展过程中,我们形成了相对固定的审美习惯。

1、在中国诗词中“乌鸦”不仅是一种动物,它带有衰败荒凉之意。

2、“菊花”不仅是颜色淡雅的多年草本生植物,它摇身一变,象征隐士君子,蕴含着淡泊名利、不求闻达的精神。

3、这里的“水”不仅仅是山水之“水”,它还能表达绵绵愁思,离愁别恨的丰富的情感。

在我国诗歌中,诗歌形象不仅是它的概念意义,还有一定的暗示性,从而使诗歌语言富有感染性启发性。今天,我们看看林庚先生的《说“木叶”》,就能更深刻的体会这个道理了。

导入

学习目标

1、抓关键语句,把握全文大意。

2、概括“木” 在形象上的艺术特征,理解“木叶” 与“树叶”、“落木”与“落叶”的不同意味,深入体会诗歌语言的暗示性。

作者简介

林庚(1910-2006),字静希。福建福州人,1933年毕业于清华大学中文系。现代诗人、古代文学学者、文学史家。历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系的教授,出版过《春野与窗》、《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》、《中国文学简史》等。

由诗人而学者,林庚对中国文学史的研究独树一帜,其中楚辞和唐诗研究是他的“双璧”。他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。他曾三度撰写中国文学史,其《中国文学简史》作为高校教材流传至今.

阅读全文,勾画重要句子(开头总起句,过渡句,结尾总结句,议论句,语段中心句,主旨句),完成下题。

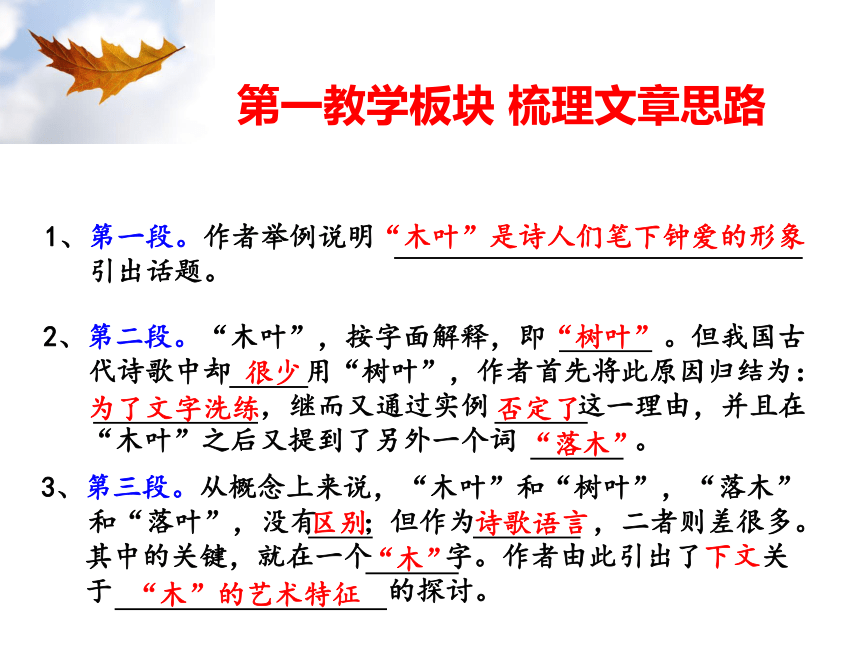

1、第一段。作者举例说明 , 引出话题。

2、第二段。“木叶”,按字面解释,即 。但我国古代诗歌中却 用“树叶”,作者首先将此原因归结为: ,继而又通过实例 这一理由,并且在“木叶”之后又提到了另外一个词 。

3、第三段。从概念上来说,“木叶”和“树叶”,“落木”和“落叶”,没有 ;但作为 ,二者则差很多。其中的关键,就在一个 字。作者由此引出了下文关于 的探讨。

4、第四到六段。作者指出了“木”的两个艺术特征,分别是

和 。“木”之所以会有这两个特征,都是缘于 。

5、第七段。这是作者对上文的 ,指出“木叶”与“树叶”在概念上相去无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

第一教学板块 梳理文章思路

第一教学板块 梳理文章思路

1、第一段。作者举例说明

引出话题。

2、第二段。“木叶”,按字面解释,即 。但我国古

代诗歌中却 用“树叶”,作者首先将此原因归结为:

,继而又通过实例 这一理由,并且在

“木叶”之后又提到了另外一个词 。

3、第三段。从概念上来说,“木叶”和“树叶”,“落木”

和“落叶”,没有 ;但作为 ,二者则差很多。

其中的关键,就在一个 字。作者由此引出了下文关

于 的探讨。

“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象

“树叶”

很少

为了文字洗练

否定了

“落木”

区别

“木”

诗歌语言

“木”的艺术特征

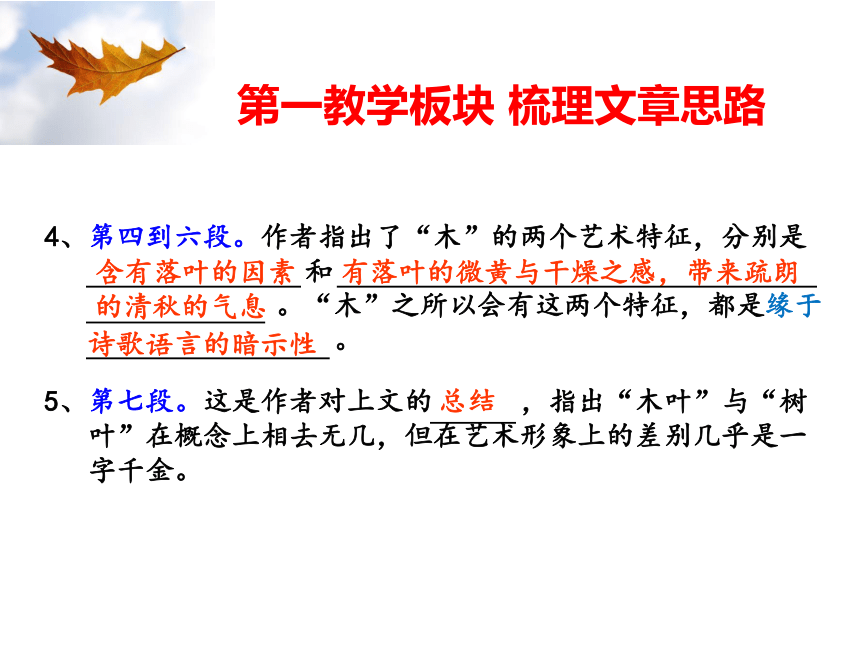

4、第四到六段。作者指出了“木”的两个艺术特征,分别是

和

。“木”之所以会有这两个特征,都是缘于

。

5、第七段。这是作者对上文的 ,指出“木叶”与“树

叶”在概念上相去无几,但在艺术形象上的差别几乎是一

字千金。

含有落叶的因素

有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的清秋的气息

诗歌语言的暗示性

总结

第一教学板块 梳理文章思路

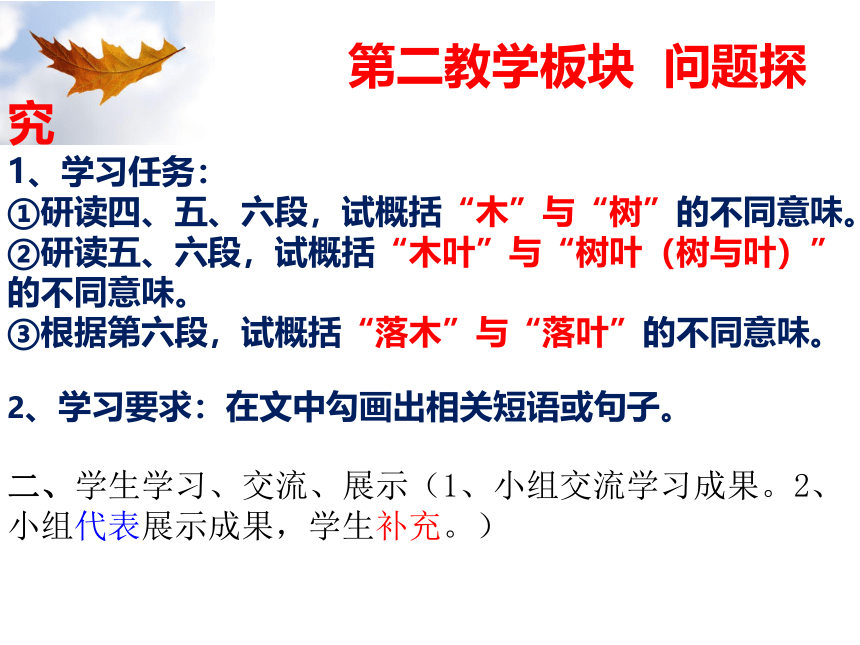

第二教学板块 问题探究

1、学习任务:

①研读四、五、六段,试概括“木”与“树”的不同意味。

②研读五、六段,试概括“木叶”与“树叶(树与叶)”的不同意味。

③根据第六段,试概括“落木”与“落叶”的不同意味。

2、学习要求:在文中勾画出相关短语或句子。

二、学生学习、交流、展示(1、小组交流学习成果。2、小组代表展示成果,学生补充。)

“木”与“树”、“木叶”与“树叶(树与叶)”、 “落木”与“落叶”在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

第二教学板块 问题探究

练一练,品一品,在下面的一组诗歌中填补“树” 或“木”,并说明其中意味。

碧玉妆成一( )高,万条垂下绿丝绦。

绿( )村边合,青山郭外斜。

( )落雁南飞,北风江山寒。

国破山河在,城春草( )深。

树

树

木

木

“木” :空阔,单纯,包含落叶因素;具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子;颜色上可能是透着黄色,触觉上可能是干燥的。

“树”:饱满;具有繁茂的枝叶,带有密密层层浓阴的联想。树的颜色,即就树干而论,一般乃是褐绿色,与叶相近。

第三教学板块 课堂巩固

它们在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

黄花就是菊花,为什么陶渊明的诗中用了“菊”而李清照的词中却用了“黄花”?

1、采菊东篱下,悠然见南山 .

2、秋菊有佳色,裛露掇其英.(裛yì 古同“浥”,沾湿。掇,采摘。)

3、满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?

4、莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

菊:暗示在百花早已凋谢的秋日,惟独它不畏严霜,粲然独放。陶渊明心境悠然,采菊,赏菊,所以此菊必是傲然绽放之花。

黄花:黄,暗示着颜色枯黄,启发人联想到花之衰败枯萎。李清照心境凄然,堆积之菊必是枯萎在枝头的憔悴之菊;西风中的菊必是萧瑟的秋风中摇撼着的羸弱的瘦菊。

第三教学板块 课堂巩固

它们在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

都是“月” ,在不同的诗中诗人却使用了不同的概念?体会以下诗句,具体说说“月”不同的意蕴。

1、中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。苏轼的《西江月·世事一场大梦》

2、但愿人长久,千里共婵娟。苏轼的《水调歌头·明月几时有》

3、暮云收尽溢清寒, 银汉无声转玉盘。 中秋月 苏轼

4、玉轮卧兔初升魄,铁网珊瑚未有枝。李商隐《碧城》

5、只从昨夜十分满,渐觉冰轮出海迟”苏轼 《和文与可洋川园池三十首 待月台》

6、“玉镜飞空天地白”(许谦)

第三教学板块 课堂巩固

1、孤光:指独在中天的月亮。营造出清寒孤寂的意境氛围 。

2、“婵娟”本指人的姿态美好。这里用来称呼月亮,从而使诗词更显形象,给人以美感。

3、“小时不识月,呼作白玉盘”。因中秋月亮圆如盘,故称玉盘。

4、月亮初升,由于它刚离地面受大气层的折射显得特别大,象车轮,故称之为“玉轮”、“冰轮”。

5、月亮高悬犹如明镜,故称“玉镜”。

许多诗词称呼月亮都离不开一个“玉”字呢?这同“玉”本身特性分不开,玉是一种晶莹的美石,人们往往用它来比喻洁白、美好 。

它们在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

疏朗的清秋的气息

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

淡泊名利

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

体味下列诗句中各意象潜在暗含的意义,把它们各自表达的情感连线起来。

拓展练习

布置作业

本文作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,也是一位畅游诗歌

海洋的高手,文中大量援引古人诗句,这有什么作用?

答:其作用主要体现在三个方面:

一是引子,引出议论话题;

二是例证,可使对道理的分析有根有据;

三是增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴。

作者为什么以“说‘木叶’”为题?

1.以“说‘木叶’”为题,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,展开全文;

2.从现象谈到本质,从具体谈到抽象,以小见大,深入浅出。

思念

之情

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

—— 《静夜思》李白

露从今夜白,月是故乡明。

—— 《月夜忆舍弟》杜甫

海上生明月,天涯共此时。

——《望月怀远》张九龄

知识拓展

离恨恰如春草,更行更远还生

青青河边草,绵绵思远道

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

草木 以草木繁盛反衬荒凉,以抒发盛衰兴亡的感慨。“朱雀桥边草花,乌衣巷口夕阳斜。”(刘禹锡《乌衣巷》)朱雀桥边昔日的繁华已荡然无存,桥边已长满杂草野花,乌衣巷已失去昔日的富丽堂皇,夕阳映照着破败凄凉的巷口。

草

喻离恨

衬荒凉

关于“梅”的意象:

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

——王安石《梅花》

表现了梅的高贵品格,我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首诗表现的就是我国这种传统文化精神。

柳

以折柳表惜别。汉代以来,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情,由此引发对远方亲人的思念之情以及行旅之人的思乡之情。“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”表达别离的伤感之情。

什么是关键词句呢?

关键句:开头总起句、中间过渡句、结尾总结句、语段的中心句、体现文章的主旨句、独立成段的句子、反复出现的句、抒情句、议论句。

关键词:序列词、指示代词、反复出现的词、重点关联词(不但……而且…… 因为 何况 但是 然而 因此),分离材料和观点的词(例如、像、好像、假如、由此可见)

均可视为理清思路的关键词句。

概括文意要舍否定取肯定

说 “ 木 叶 ”

林 庚

袅袅

照浦

褒扬

灼灼

亭皋

寒砧

涔阳

万能锭

言筌

窸窣

迢远

niǎo

pǔ

bāo

zhuó

gāo

zhēn

cén

dìng

quán

xī sū

tiáo

预习检查

读 准 字 音

1、“枯藤老树昏鸦”(马致远《天净沙 秋思》)

2、“采菊东篱下,悠然见南山。”(陶渊明《饮酒》)

3、“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流” (李煜《虞美人》)

在我国诗歌长期的发展过程中,我们形成了相对固定的审美习惯。

1、在中国诗词中“乌鸦”不仅是一种动物,它带有衰败荒凉之意。

2、“菊花”不仅是颜色淡雅的多年草本生植物,它摇身一变,象征隐士君子,蕴含着淡泊名利、不求闻达的精神。

3、这里的“水”不仅仅是山水之“水”,它还能表达绵绵愁思,离愁别恨的丰富的情感。

在我国诗歌中,诗歌形象不仅是它的概念意义,还有一定的暗示性,从而使诗歌语言富有感染性启发性。今天,我们看看林庚先生的《说“木叶”》,就能更深刻的体会这个道理了。

导入

学习目标

1、抓关键语句,把握全文大意。

2、概括“木” 在形象上的艺术特征,理解“木叶” 与“树叶”、“落木”与“落叶”的不同意味,深入体会诗歌语言的暗示性。

作者简介

林庚(1910-2006),字静希。福建福州人,1933年毕业于清华大学中文系。现代诗人、古代文学学者、文学史家。历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系的教授,出版过《春野与窗》、《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》、《中国文学简史》等。

由诗人而学者,林庚对中国文学史的研究独树一帜,其中楚辞和唐诗研究是他的“双璧”。他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。他曾三度撰写中国文学史,其《中国文学简史》作为高校教材流传至今.

阅读全文,勾画重要句子(开头总起句,过渡句,结尾总结句,议论句,语段中心句,主旨句),完成下题。

1、第一段。作者举例说明 , 引出话题。

2、第二段。“木叶”,按字面解释,即 。但我国古代诗歌中却 用“树叶”,作者首先将此原因归结为: ,继而又通过实例 这一理由,并且在“木叶”之后又提到了另外一个词 。

3、第三段。从概念上来说,“木叶”和“树叶”,“落木”和“落叶”,没有 ;但作为 ,二者则差很多。其中的关键,就在一个 字。作者由此引出了下文关于 的探讨。

4、第四到六段。作者指出了“木”的两个艺术特征,分别是

和 。“木”之所以会有这两个特征,都是缘于 。

5、第七段。这是作者对上文的 ,指出“木叶”与“树叶”在概念上相去无几,但在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

第一教学板块 梳理文章思路

第一教学板块 梳理文章思路

1、第一段。作者举例说明

引出话题。

2、第二段。“木叶”,按字面解释,即 。但我国古

代诗歌中却 用“树叶”,作者首先将此原因归结为:

,继而又通过实例 这一理由,并且在

“木叶”之后又提到了另外一个词 。

3、第三段。从概念上来说,“木叶”和“树叶”,“落木”

和“落叶”,没有 ;但作为 ,二者则差很多。

其中的关键,就在一个 字。作者由此引出了下文关

于 的探讨。

“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象

“树叶”

很少

为了文字洗练

否定了

“落木”

区别

“木”

诗歌语言

“木”的艺术特征

4、第四到六段。作者指出了“木”的两个艺术特征,分别是

和

。“木”之所以会有这两个特征,都是缘于

。

5、第七段。这是作者对上文的 ,指出“木叶”与“树

叶”在概念上相去无几,但在艺术形象上的差别几乎是一

字千金。

含有落叶的因素

有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的清秋的气息

诗歌语言的暗示性

总结

第一教学板块 梳理文章思路

第二教学板块 问题探究

1、学习任务:

①研读四、五、六段,试概括“木”与“树”的不同意味。

②研读五、六段,试概括“木叶”与“树叶(树与叶)”的不同意味。

③根据第六段,试概括“落木”与“落叶”的不同意味。

2、学习要求:在文中勾画出相关短语或句子。

二、学生学习、交流、展示(1、小组交流学习成果。2、小组代表展示成果,学生补充。)

“木”与“树”、“木叶”与“树叶(树与叶)”、 “落木”与“落叶”在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。

第二教学板块 问题探究

练一练,品一品,在下面的一组诗歌中填补“树” 或“木”,并说明其中意味。

碧玉妆成一( )高,万条垂下绿丝绦。

绿( )村边合,青山郭外斜。

( )落雁南飞,北风江山寒。

国破山河在,城春草( )深。

树

树

木

木

“木” :空阔,单纯,包含落叶因素;具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子;颜色上可能是透着黄色,触觉上可能是干燥的。

“树”:饱满;具有繁茂的枝叶,带有密密层层浓阴的联想。树的颜色,即就树干而论,一般乃是褐绿色,与叶相近。

第三教学板块 课堂巩固

它们在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

黄花就是菊花,为什么陶渊明的诗中用了“菊”而李清照的词中却用了“黄花”?

1、采菊东篱下,悠然见南山 .

2、秋菊有佳色,裛露掇其英.(裛yì 古同“浥”,沾湿。掇,采摘。)

3、满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?

4、莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

菊:暗示在百花早已凋谢的秋日,惟独它不畏严霜,粲然独放。陶渊明心境悠然,采菊,赏菊,所以此菊必是傲然绽放之花。

黄花:黄,暗示着颜色枯黄,启发人联想到花之衰败枯萎。李清照心境凄然,堆积之菊必是枯萎在枝头的憔悴之菊;西风中的菊必是萧瑟的秋风中摇撼着的羸弱的瘦菊。

第三教学板块 课堂巩固

它们在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

都是“月” ,在不同的诗中诗人却使用了不同的概念?体会以下诗句,具体说说“月”不同的意蕴。

1、中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。苏轼的《西江月·世事一场大梦》

2、但愿人长久,千里共婵娟。苏轼的《水调歌头·明月几时有》

3、暮云收尽溢清寒, 银汉无声转玉盘。 中秋月 苏轼

4、玉轮卧兔初升魄,铁网珊瑚未有枝。李商隐《碧城》

5、只从昨夜十分满,渐觉冰轮出海迟”苏轼 《和文与可洋川园池三十首 待月台》

6、“玉镜飞空天地白”(许谦)

第三教学板块 课堂巩固

1、孤光:指独在中天的月亮。营造出清寒孤寂的意境氛围 。

2、“婵娟”本指人的姿态美好。这里用来称呼月亮,从而使诗词更显形象,给人以美感。

3、“小时不识月,呼作白玉盘”。因中秋月亮圆如盘,故称玉盘。

4、月亮初升,由于它刚离地面受大气层的折射显得特别大,象车轮,故称之为“玉轮”、“冰轮”。

5、月亮高悬犹如明镜,故称“玉镜”。

许多诗词称呼月亮都离不开一个“玉”字呢?这同“玉”本身特性分不开,玉是一种晶莹的美石,人们往往用它来比喻洁白、美好 。

它们在概念上相去无几,然而在诗歌中的意蕴迥然不同,这就是诗歌语言的暗示性的特质。

疏朗的清秋的气息

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

淡泊名利

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

体味下列诗句中各意象潜在暗含的意义,把它们各自表达的情感连线起来。

拓展练习

布置作业

本文作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,也是一位畅游诗歌

海洋的高手,文中大量援引古人诗句,这有什么作用?

答:其作用主要体现在三个方面:

一是引子,引出议论话题;

二是例证,可使对道理的分析有根有据;

三是增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴。

作者为什么以“说‘木叶’”为题?

1.以“说‘木叶’”为题,就可以把古诗中的意象“木叶”作为论题,展开全文;

2.从现象谈到本质,从具体谈到抽象,以小见大,深入浅出。

思念

之情

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

—— 《静夜思》李白

露从今夜白,月是故乡明。

—— 《月夜忆舍弟》杜甫

海上生明月,天涯共此时。

——《望月怀远》张九龄

知识拓展

离恨恰如春草,更行更远还生

青青河边草,绵绵思远道

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

草木 以草木繁盛反衬荒凉,以抒发盛衰兴亡的感慨。“朱雀桥边草花,乌衣巷口夕阳斜。”(刘禹锡《乌衣巷》)朱雀桥边昔日的繁华已荡然无存,桥边已长满杂草野花,乌衣巷已失去昔日的富丽堂皇,夕阳映照着破败凄凉的巷口。

草

喻离恨

衬荒凉

关于“梅”的意象:

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

——王安石《梅花》

表现了梅的高贵品格,我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首诗表现的就是我国这种传统文化精神。

柳

以折柳表惜别。汉代以来,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情,由此引发对远方亲人的思念之情以及行旅之人的思乡之情。“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”表达别离的伤感之情。

什么是关键词句呢?

关键句:开头总起句、中间过渡句、结尾总结句、语段的中心句、体现文章的主旨句、独立成段的句子、反复出现的句、抒情句、议论句。

关键词:序列词、指示代词、反复出现的词、重点关联词(不但……而且…… 因为 何况 但是 然而 因此),分离材料和观点的词(例如、像、好像、假如、由此可见)

均可视为理清思路的关键词句。

概括文意要舍否定取肯定

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])