第7课 战国时期的社会变化 课件

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第7课 战国时期的社会变化

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

1.记忆战国七雄的名称和大致方位,理解战国时期诸侯国之间的兼并战争,了解这一时期的社会变化。

2.掌握商鞅变法的背景、内容及作用。

3.知道都江堰的修建概况、功能及意义。

学习目标

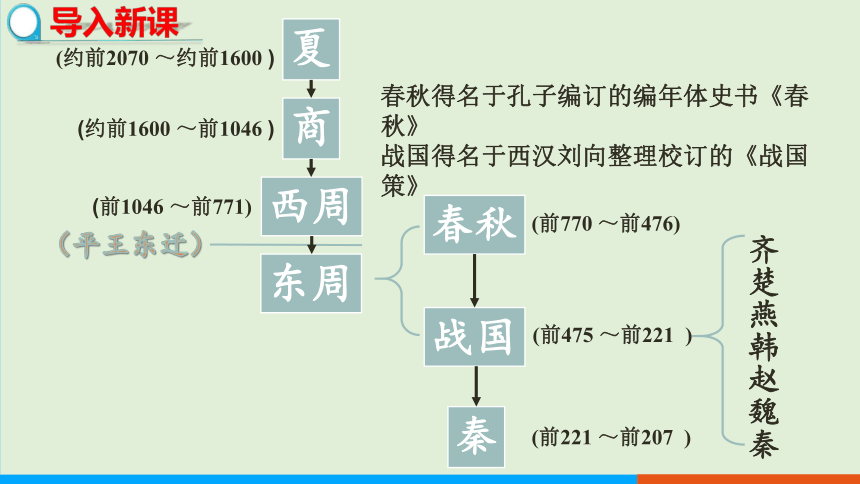

(平王东迁)

夏

(约前2070 ~约前1600 )

东周

商

(约前1600 ~前1046 )

西周

(前1046 ~前771)

齐楚燕韩赵魏秦

(前770 ~前476)

春秋

(前475 ~前221 )

战国

秦

(前221 ~前207 )

春秋得名于孔子编订的编年体史书《春秋》

战国得名于西汉刘向整理校订的《战国策》

导入新课

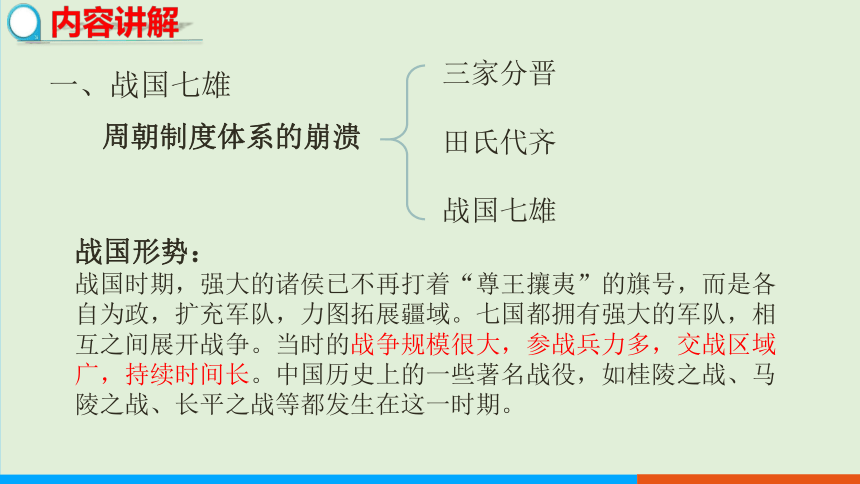

周朝制度体系的崩溃

三家分晋

田氏代齐

战国七雄

战国形势:

战国时期,强大的诸侯已不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。七国都拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。中国历史上的一些著名战役,如桂陵之战、马陵之战、长平之战等都发生在这一时期。

一、战国七雄

内容讲解

战国时期,魏将庞涓引兵攻赵,包围了赵都邯郸。赵向齐求救,齐威王派田忌为将、孙膑为军师率军西来,矛头直指魏都大梁 (今河南开封) ,庞涓闻讯立即回师自救,孙膑巧妙地在魏军南撤必经之地桂陵(今河南长垣)设伏,大败魏军,史称“桂陵之战”。孙膑的这一战法后来被概括为

围魏救赵

后来魏国又出兵韩国,韩国向齐军求救,孙膑用“减灶之计” 诱使魏军回师追击,在马陵伏击魏军,齐军大获全胜,史称此战役为“马陵之战”。

桂陵之战与马陵之战

战国后期,秦国和赵国在长平一带爆发战争。急于求成的赵王中了秦国的离间计,用纸上谈兵的赵括代替老将廉颇。秦将白起采取了佯败诱敌,进而分割包围作战的方针,最终秦军歼灭赵军四十余万,获得战争的胜利。

长平之战

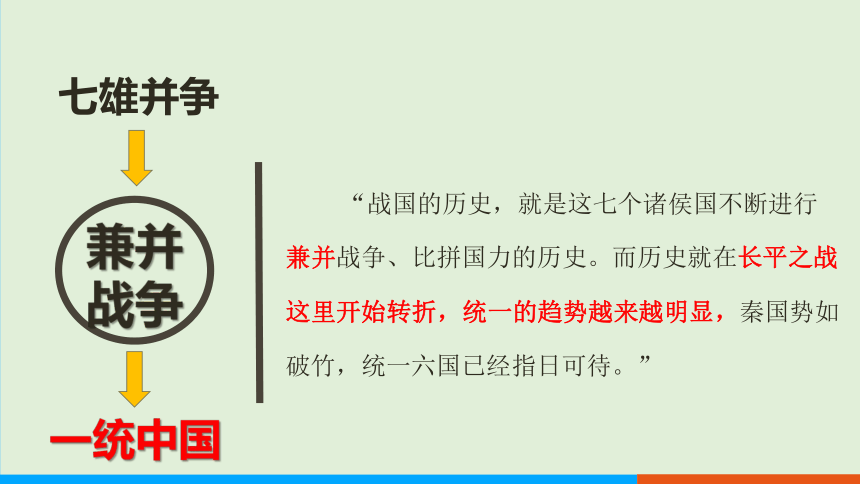

“战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。”

兼并

战争

七雄并争

一统中国

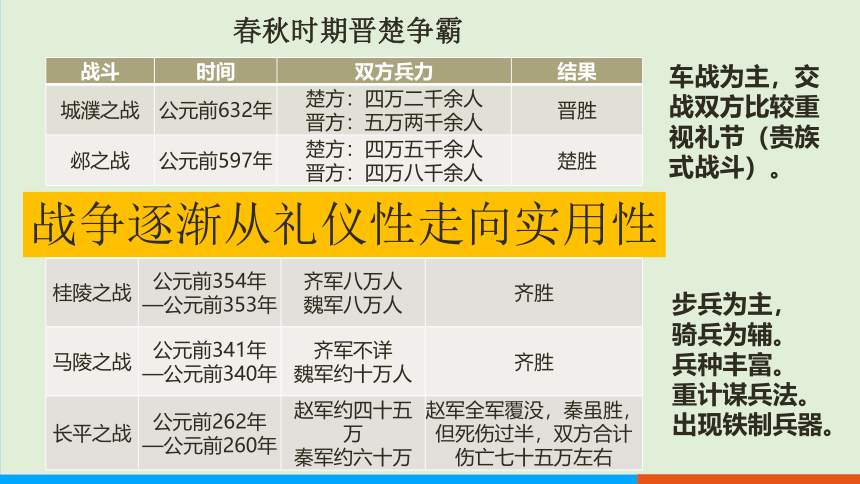

春秋时期晋楚争霸

战斗 时间 双方兵力 结果

城濮之战 公元前632年 楚方:四万二千余人 晋方:五万两千余人 晋胜

邲之战 公元前597年 楚方:四万五千余人 晋方:四万八千余人 楚胜

战役 时间 双方兵力 结果

桂陵之战 公元前354年 —公元前353年 齐军八万人 魏军八万人 齐胜

马陵之战 公元前341年 —公元前340年 齐军不详 魏军约十万人 齐胜

长平之战 公元前262年 —公元前260年 赵军约四十五万 秦军约六十万 赵军全军覆没,秦虽胜,但死伤过半,双方合计伤亡七十五万左右

战国时期经典战役

车战为主,交战双方比较重视礼节(贵族式战斗)。

步兵为主,

骑兵为辅。

兵种丰富。

重计谋兵法。

出现铁制兵器。

战争逐渐从礼仪性走向实用性

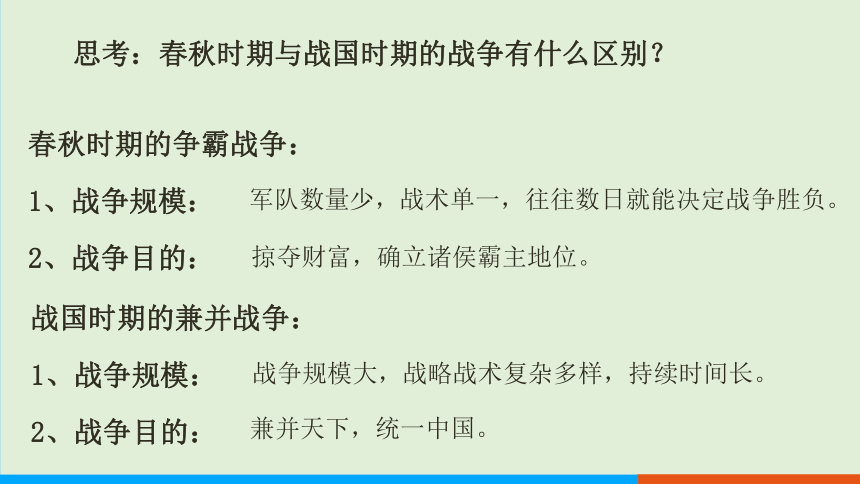

思考:春秋时期与战国时期的战争有什么区别?

春秋时期的争霸战争:

1、战争规模:

2、战争目的:

军队数量少,战术单一,往往数日就能决定战争胜负。

掠夺财富,确立诸侯霸主地位。

战国时期的兼并战争:

1、战争规模:

2、战争目的:

战争规模大,战略战术复杂多样,持续时间长。

兼并天下,统一中国。

4、支持者:

公元前356年

3、时间:

富国强兵,在兼并战争中取胜

2、目的:

1、背景:

秦孝公

铁制工具和牛耕的使用进一步推广-社会生产力水平不断提高-新兴地主阶级势力增强

二、商鞅变法

5、内容:

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

政治:

1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济:

1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

军事:

加强中央集权

经济富国

军事强兵

讨论—商鞅变法成功了吗?

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。

……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

材料二:商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……秦惠王车裂商君以殉,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

——司马迁《史记·商君列传》

1.据材料一可以看出,商鞅是如何推行改革的?成效如何?

2.联系商鞅变法的内容,你是如何理解“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”这句话的?

3.你认为商鞅变法成功了吗?

商鞅虽死,其法未败

商鞅变法顺应了历史发展潮流,措施正确得当,得到秦孝公的支持,因此成为战国时期最典型、最深刻、最彻底的改革。

但是变法实行的严刑峻法和文化高压政策,对后世有着消极影响。商鞅变法触犯了一些旧贵族的利益。因此,公元前338年秦孝公死后,商鞅被车裂处死。商鞅虽死,变法的很多措施却仍然延续到秦始皇时期乃至汉代,可谓“商鞅虽死,其法未败”。

评价:

徙木立信

商鞅之死

由于铁器的逐渐普遍使用,人们征服自然能力的提高,从春秋末期开始出现较大规模的水利工程。战国时期各国普遍重视农田水利灌溉事业,掀起兴建水利工程的高潮。

——《中华上下五千年》

三、造福千秋的都江堰

战争是需要经济支撑的,经济上的变革各国都在推行。中国是“以农立国”的国家,谁把农业生产搞上去了,谁就从根本上站住了脚跟。

——《细讲中国历史丛书·战国史》

地点:

修建者:

作用:

著名水利工程都江堰

成都附近的 岷江

李冰(秦国)

发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,

成都平原成为沃野,被称为“天府之国” 。2 200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。

渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。

鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分成内江和外江。内江用于灌溉,外江用于分洪。

宝瓶口是在内江下游人工凿山开出的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田。

飞沙堰是分水堤坝与宝瓶口之间长120米的滚水坝,在洪水期用于分洪,并减少泥沙淤积。

“都江堰建成,使成都平原‘水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之“天府”也’”。

—— 《中华上下五千年》

战国七雄

商鞅变法

形成

兼并战争

内容

意义

战

国

时

期

的

社

会

变

化

都江堰

分裂

统一

大变革时代

课堂小结

1.春秋战国时期发生社会大变革的根本原因是 ( )

A.诸侯争霸 B.百家争鸣

C.商鞅变法 D.铁器与牛耕的使用

2.战国时期,秦国能够最终兼并六国,为统一中国打下坚实基础的事件是( )

A.商鞅变法 B.李悝变法

C.管仲改革 D.秦孝公改制

D

A

随堂检测

3.改革是兴利除弊、振兴国家的重要手段。商鞅变法的措施中,对后世地方行政制度影响深远的是( )

A.奖励耕战 B.承认土地私有

C.废除旧贵族特权 D.确立县制

4.都江堰位于四川省都江堰市城西,是中国古代建设并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,是四川著名的旅游胜地。该水利工程修筑于( )

A.春秋时期秦国 B.春秋时期楚国

C.战国时期秦国 D.战国时期楚国

D

C

第7课 战国时期的社会变化

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

1.记忆战国七雄的名称和大致方位,理解战国时期诸侯国之间的兼并战争,了解这一时期的社会变化。

2.掌握商鞅变法的背景、内容及作用。

3.知道都江堰的修建概况、功能及意义。

学习目标

(平王东迁)

夏

(约前2070 ~约前1600 )

东周

商

(约前1600 ~前1046 )

西周

(前1046 ~前771)

齐楚燕韩赵魏秦

(前770 ~前476)

春秋

(前475 ~前221 )

战国

秦

(前221 ~前207 )

春秋得名于孔子编订的编年体史书《春秋》

战国得名于西汉刘向整理校订的《战国策》

导入新课

周朝制度体系的崩溃

三家分晋

田氏代齐

战国七雄

战国形势:

战国时期,强大的诸侯已不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。七国都拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。中国历史上的一些著名战役,如桂陵之战、马陵之战、长平之战等都发生在这一时期。

一、战国七雄

内容讲解

战国时期,魏将庞涓引兵攻赵,包围了赵都邯郸。赵向齐求救,齐威王派田忌为将、孙膑为军师率军西来,矛头直指魏都大梁 (今河南开封) ,庞涓闻讯立即回师自救,孙膑巧妙地在魏军南撤必经之地桂陵(今河南长垣)设伏,大败魏军,史称“桂陵之战”。孙膑的这一战法后来被概括为

围魏救赵

后来魏国又出兵韩国,韩国向齐军求救,孙膑用“减灶之计” 诱使魏军回师追击,在马陵伏击魏军,齐军大获全胜,史称此战役为“马陵之战”。

桂陵之战与马陵之战

战国后期,秦国和赵国在长平一带爆发战争。急于求成的赵王中了秦国的离间计,用纸上谈兵的赵括代替老将廉颇。秦将白起采取了佯败诱敌,进而分割包围作战的方针,最终秦军歼灭赵军四十余万,获得战争的胜利。

长平之战

“战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。”

兼并

战争

七雄并争

一统中国

春秋时期晋楚争霸

战斗 时间 双方兵力 结果

城濮之战 公元前632年 楚方:四万二千余人 晋方:五万两千余人 晋胜

邲之战 公元前597年 楚方:四万五千余人 晋方:四万八千余人 楚胜

战役 时间 双方兵力 结果

桂陵之战 公元前354年 —公元前353年 齐军八万人 魏军八万人 齐胜

马陵之战 公元前341年 —公元前340年 齐军不详 魏军约十万人 齐胜

长平之战 公元前262年 —公元前260年 赵军约四十五万 秦军约六十万 赵军全军覆没,秦虽胜,但死伤过半,双方合计伤亡七十五万左右

战国时期经典战役

车战为主,交战双方比较重视礼节(贵族式战斗)。

步兵为主,

骑兵为辅。

兵种丰富。

重计谋兵法。

出现铁制兵器。

战争逐渐从礼仪性走向实用性

思考:春秋时期与战国时期的战争有什么区别?

春秋时期的争霸战争:

1、战争规模:

2、战争目的:

军队数量少,战术单一,往往数日就能决定战争胜负。

掠夺财富,确立诸侯霸主地位。

战国时期的兼并战争:

1、战争规模:

2、战争目的:

战争规模大,战略战术复杂多样,持续时间长。

兼并天下,统一中国。

4、支持者:

公元前356年

3、时间:

富国强兵,在兼并战争中取胜

2、目的:

1、背景:

秦孝公

铁制工具和牛耕的使用进一步推广-社会生产力水平不断提高-新兴地主阶级势力增强

二、商鞅变法

5、内容:

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

政治:

1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济:

1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

军事:

加强中央集权

经济富国

军事强兵

讨论—商鞅变法成功了吗?

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。

……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策一》

材料二:商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……秦惠王车裂商君以殉,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

——司马迁《史记·商君列传》

1.据材料一可以看出,商鞅是如何推行改革的?成效如何?

2.联系商鞅变法的内容,你是如何理解“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者”这句话的?

3.你认为商鞅变法成功了吗?

商鞅虽死,其法未败

商鞅变法顺应了历史发展潮流,措施正确得当,得到秦孝公的支持,因此成为战国时期最典型、最深刻、最彻底的改革。

但是变法实行的严刑峻法和文化高压政策,对后世有着消极影响。商鞅变法触犯了一些旧贵族的利益。因此,公元前338年秦孝公死后,商鞅被车裂处死。商鞅虽死,变法的很多措施却仍然延续到秦始皇时期乃至汉代,可谓“商鞅虽死,其法未败”。

评价:

徙木立信

商鞅之死

由于铁器的逐渐普遍使用,人们征服自然能力的提高,从春秋末期开始出现较大规模的水利工程。战国时期各国普遍重视农田水利灌溉事业,掀起兴建水利工程的高潮。

——《中华上下五千年》

三、造福千秋的都江堰

战争是需要经济支撑的,经济上的变革各国都在推行。中国是“以农立国”的国家,谁把农业生产搞上去了,谁就从根本上站住了脚跟。

——《细讲中国历史丛书·战国史》

地点:

修建者:

作用:

著名水利工程都江堰

成都附近的 岷江

李冰(秦国)

发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,

成都平原成为沃野,被称为“天府之国” 。2 200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用。

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。

渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。

鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分成内江和外江。内江用于灌溉,外江用于分洪。

宝瓶口是在内江下游人工凿山开出的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田。

飞沙堰是分水堤坝与宝瓶口之间长120米的滚水坝,在洪水期用于分洪,并减少泥沙淤积。

“都江堰建成,使成都平原‘水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之“天府”也’”。

—— 《中华上下五千年》

战国七雄

商鞅变法

形成

兼并战争

内容

意义

战

国

时

期

的

社

会

变

化

都江堰

分裂

统一

大变革时代

课堂小结

1.春秋战国时期发生社会大变革的根本原因是 ( )

A.诸侯争霸 B.百家争鸣

C.商鞅变法 D.铁器与牛耕的使用

2.战国时期,秦国能够最终兼并六国,为统一中国打下坚实基础的事件是( )

A.商鞅变法 B.李悝变法

C.管仲改革 D.秦孝公改制

D

A

随堂检测

3.改革是兴利除弊、振兴国家的重要手段。商鞅变法的措施中,对后世地方行政制度影响深远的是( )

A.奖励耕战 B.承认土地私有

C.废除旧贵族特权 D.确立县制

4.都江堰位于四川省都江堰市城西,是中国古代建设并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,是四川著名的旅游胜地。该水利工程修筑于( )

A.春秋时期秦国 B.春秋时期楚国

C.战国时期秦国 D.战国时期楚国

D

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史