第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固(测能力)——2023-2024学年人教部编版历史七年级上册单元闯关双测卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固(测能力)——2023-2024学年人教部编版历史七年级上册单元闯关双测卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 342.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 20:23:30 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固(测能力)

一、选择题,本题共20小题,每小题2分,共40分。

1.“新皇帝(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分成若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命并向中央政府负责的官员。”文中“新皇帝”实行的地方行政制度是( )

A.世袭制 B.郡县制 C.分封制 D.行省制

2.明清时全国所有的州县长官都是由朝廷吏部选派,这种选派叫做“铨选”。地方官员任期三年,三年任期届满,他们还都要回到京都报到。秦朝时,蜀郡郡守产生的方式是( )

A.世袭继承 B.地方推荐 C.皇帝任命 D.科举选拔

3.1975年12月,我国文物考古工作者在湖北云梦睡虎地11号秦墓中,发现了一千五百余支竹简,内容大部分是秦代的法律文书。这些文书大致分为三类:一为法律条文;二是法律解释;三是有关诉讼制度的各种规则。这些竹简内容折射出秦朝( )

A.独尊法家 B.严控百姓思想

C.统治残暴 D.重视法制建设

4.秦始皇派蒙恬修长城,“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨”。这表明长城( )

A.阻碍了北方畜牧业的发展 B.巩固了秦朝的边疆安全

C.加快了胡人融入秦朝步伐 D.彻底断绝匈奴南下能力

5.秦二世统治时期,市场上的鞋子很少有人买,拐杖却是抢手货。出现这种现象的主要原因是( )

A.秦朝人民的风俗习惯,不喜欢穿鞋子,而喜欢拄拐杖

B.秦朝规定人民不能穿鞋子,只能拄拐杖

C.赋役沉重,法律严苛

D.鞋子是外来品

6.在古代中国,为了推翻统治阶级,农民无数次揭竿起义,为权益而战,数千年来,几乎从未停止。如图所示是中国历史上第一次农民大起义,下列关于该事件的评述正确的是( )

A.于公元前209年发生在大泽乡 B.其根本原因是遇大雨无法按期到达

C.两位振臂高呼的是项羽、刘邦 D.两位领导者推翻了秦朝的统治

7.楚霸王项羽——堪称中国历史上最强的武将之一,古人对其有“羽之神勇,千古无二”的评价。成语“破釜沉舟”表现他勇往直前,绝不后退的决心。该成语出自下列哪次战役( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.巨鹿之战

8.西汉初年,统治者实行休养生息的政策,汉朝迎来第一个盛世——“文景之治”。汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”、盐铁专卖等政策,巩固了大一统王朝。材料反映了( )

A.政策调整推动国家发展 B.政策变化导致汉朝衰落

C.国家治理需要道家学说 D.历代治国方式开始趋于一致

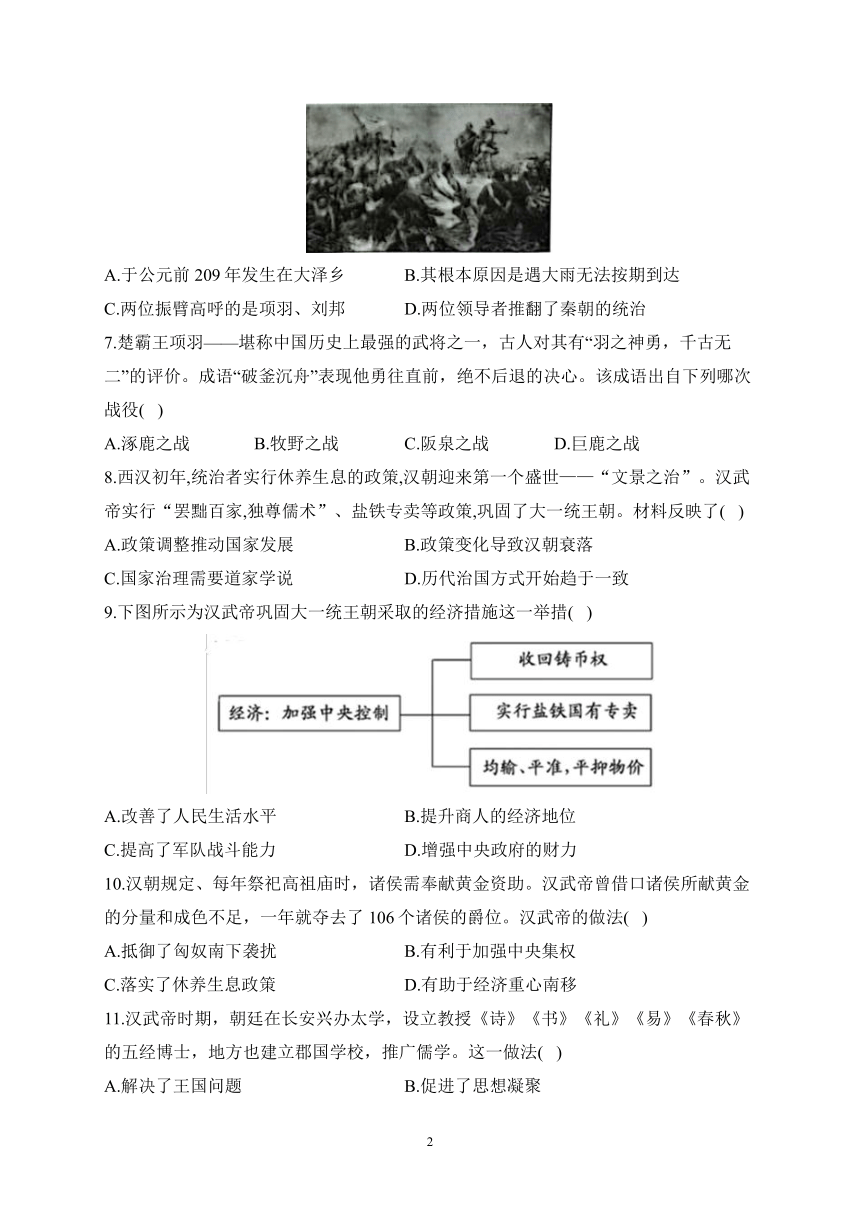

9.下图所示为汉武帝巩固大一统王朝采取的经济措施这一举措( )

A.改善了人民生活水平 B.提升商人的经济地位

C.提高了军队战斗能力 D.增强中央政府的财力

10.汉朝规定、每年祭祀高祖庙时,诸侯需奉献黄金资助。汉武帝曾借口诸侯所献黄金的分量和成色不足,一年就夺去了106个诸侯的爵位。汉武帝的做法( )

A.抵御了匈奴南下袭扰 B.有利于加强中央集权

C.落实了休养生息政策 D.有助于经济重心南移

11.汉武帝时期,朝廷在长安兴办太学,设立教授《诗》《书》《礼》《易》《春秋》的五经博士,地方也建立郡国学校,推广儒学。这一做法( )

A.解决了王国问题 B.促进了思想凝聚

C.保障了经济繁荣 D.延续了百家争鸣

12.汉武帝把铸币权收归中央,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,在全国范围内统一调配物资,平抑物价。这些措施( )

A.消除了对农民的剥削 B.彻底的废除了私有制

C.改善了国家财政状况 D.沉重打击了宦官专权

13.汉代选官制度是察举制。察孝廉的标准有:一是德行高妙:二是熟知经书:三是善于决狱;四是头脑清楚。这段材料说明汉代国家用人的原则是( )

A.德才兼备,以德为先 B.文武兼备,以武为先

C.才干与出身并重 D.社会实践与文化学识并重

14.“文景之治”“光武中兴”局面出现的共同因素是( )

A.整顿吏治,严惩外戚宦官 B.轻徭薄赋,减轻农民负担

C.严刑峻法,法家思想治国 D.奖励耕织,推广铁器牛耕

15.公元144年,年仅两岁的汉冲帝即位,太后兄长大将军梁冀掌权。一年后冲帝死,梁冀主谋选立八岁的质帝。质帝不满梁冀专权,当着群臣说了一句“跋扈将军”就被梁冀毒死了。此后梁冀专权二十多年。这反映出当时( )

A.皇帝昏庸不理朝政 B.豪强地主控制地方

C.外戚专权把持朝政 D.宦官专权统治腐败

16.太平道的首领以传道和治病为名,在农民中宣扬教义。经过10余年的发展,徒众达数十万,遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州,分为36方,每方设一统帅,由他统一指挥,为大规模的起义做好了准备。材料说明黄巾起义( )

A.计划漏洞太多 B.准备时间太短 C.参与力量太弱 D.组织工作得力

17.汉武帝继位后,一改汉朝对匈奴以往忍让求和的妥协政策,放弃“和亲”,采取强硬的攻势作战行动。这主要是因为( )

A.汉武帝雄才大略 B.汉朝国力日益强盛

C.匈奴的势力衰落 D.“和亲”有损尊严

18.史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度和方法。下列选项与下图所示内容有关的是( )

张骞拜别汉武帝出使西域图

A.汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说确立为正统思想

B.标志着新疆地区正式纳入中国版图,成为中国领土不可分割的一部分

C.开辟出一条纵贯东西,连接亚欧的丝绸之路

D.先后设立安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区

19.《汉代的政治丰碑和国家隐痛》中提到:丝绸之路由长安到西域,到中亚、西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。这说明丝绸之路的开通( )

A.使新疆正式归属中央政权 B.促进了东西方物质文化交流

C.促进了西域地区经济发展 D.使中国与欧洲有了直接往来

20.东汉时期,蔡伦改进了造纸术,他造的纸称为“蔡侯纸”,其优点是( )

A.便于携带,使用方便 B.利用水力,节省人力

C.工艺简单,制作容易 D.原料易得,造价低廉

二、非选择题:本题共4题,共60分。

21.阅读材料,回答问题。(12分)

材料:秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……

——摘自《“大一统”之梦》

(1)根据材料及所学知识,为巩固统治,汉武帝采取了什么措施“规范、整齐全国上下的思想” (2分)

(2)在经济方面,“为了有效地维系大一统”,汉武帝通过哪些措施加强国家对经济的管理 (4分)

(3)概括秦始皇与汉武帝在我国历史发展进程中所起到的共同作用。(至少答出两点)(6分)

22.阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的”。

材料二 汉初制度多疏阔……直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝建立的政治制度。概括这一制度包括的具体内容。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝“制度创新和变革”在政治、经济上的表现。(10分)

23.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一:光武帝即位的第二年,他首先下令,凡被卖为奴隶而希望回到父母身边者,都可获得解放,又于建武六年,将王莽时期因触犯律法被贬为奴的民众全部赦免,恢复了他们的庶民身份。同年,降低了王朝因军事财政不足而施行的十税一的田租,恢复了西汉三十税一的税制,缓和了民众的不满情绪。建武七年,光武帝又断然实行兵制改革,废除了郡兵制度,翌年彻底废除征兵制度,让农民专心从事农耕。

——摘编自《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》

材料二:这一局面是东汉后期外戚与宦官利用皇帝作为工具进行斗争的产物。皇帝小时,大权掌握在母亲及其娘家一方组成的外戚手中,皇帝长大后,要夺回大权只能靠身边的宦官,于是宦官乘机专权。

——摘编自《考试周刊》

材料三:

中平元年(184年),左图人物以“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”为口号,自称“天公将军”,率领群众发动起义,史称“黄巾起义”。二十万黄巾起义军经过九个月的激烈战斗,先后均被残酷地镇压下去。但他们在战斗中表现的英雄气概和顽强的战斗精神却表明,人民是不甘心任统治者宰割的。

(1)根据材料一,概括光武帝采取的统治措施。光武帝实行这些措施促使了哪一盛世局面的产生?(8分)

(2)材料二中的“这一局面”指的是哪一局面?(2分)

(3)材料三图示人物是谁?根据材料三文字并结合所学知识,简述黄巾起义的历史影响。(4分)

24.丝绸之路开启了人类文明史上的大交流时代。阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 2100多年前,中国汉代的“先人”肩负友好和平使命,两次出使中亚,开启了中国和中亚各国友好交往的大门,开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝纲之路。

——摘自习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲(2013年9月)

材料二 “然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

——摘自《汉书·张骞传》

材料三 通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域,西城的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及械桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物,以至多种乐器和歌舞等传入中国。

材料四 古丝洞之路绵鱼万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

(1)指出材料一中的“先人”是谁。他第一次出使中亚的目的是什么 (4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解“凿空”举动。张骞“凿空”后,西汉政府设置了什么机构管辖西域各民族?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括这条交通要道在中外交流中的作用。(4分)

(4)材料四中所指的丝绸之路精神的核心是什么?(2分)

答案以及解析

1.答案:B

解析:依据材料“新皇帝(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分成若干行政区,每一行政区都配备批由中央任命并向中央政府负责的官员。”结合所学可知,文中“新皇帝”指的是秦始皇,秦始皇在地方上推行郡县制,郡的长官叫郡守,县的长官叫县令,都由中央直接任命,有利于防止地方割据,也加强了中央集权。故文中“新皇帝”实行的地方行政制度是郡县制。故选:B。

2.答案:C

解析:A.郡县长官由皇帝任命,概不世袭,排除A项。B.汉代的察举制由地方推荐,排除B项。C.根据所学知识可知,秦朝在地方实行郡县制,那守由皇帝直接任命,C项正确。D.科举制通过考试来选拔官吏,隋朝时正式确立,排除D项。故选:C。

3.答案:D

解析:据题干比较所学知识可知,秦实现大一统后,为加强对全国的统治,制定法律加强对人民的统治,这样皇帝和朝廷就牢牢控制了全国各地的权力。故竹简内容折射出秦朝重视法制建设。故选:D。

4.答案:B

解析:题干“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨”可知,材料反映的是秦长城修建后的作用。秦始皇派蒙恬修筑了西起临泌,东到辽东的万里长城,用来抵御匈奴族的侵扰,使北方人民过上安定的生活。这表明长城的修建巩固了秦朝的边疆安全。故B符合题意;阻碍了北方畜牧业的发展。表述错误,排除A,加快了胡人融入秦朝步伐,史实错误,排除C,秦长城的修建在一定程度上抵了匈奴族的侵扰,但是没有彻底断绝匈奴南下能力,排除D。故选:B。

5.答案:C

解析:根据材料并结合所学知识可知,秦二世统治时期,市场上的鞋子很少有人买,拐杖却是抢手货,其主要原因是秦朝赋税、徭役繁重,有各种残害肢体的肉刑,故赋役沉重、法律严苛,符合题意。故选C。

6.答案:A

解析:观察图片可知,图片反映的是陈胜吴广起义,公元前209年陈胜、吴广在大泽乡起义,秦末农民起义爆发的根本原因是秦的暴政(繁重的摇役,沉重的赋税,残酷的刑法,秦二世更加残暴)。直接原因是被征发到渔阳成守长城时遇雨误期,按秦律误期当斩。起义最后失败了,但他们的革命首创精神鼓舞了后世人民反抗残暴统治的斗争。故选:A。

7.答案:D

解析:公元前207年,项羽的起义军与秦将章邯率领的秦军主力部队在巨鹿展开大战;项羽不畏强敌,引兵渡漳水。渡河后,项羽命令全军:“皆沉船,破釜额,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”巨鹿一战,大破秦军破釜沉舟成语由此而来。巨鹿之战,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。选项D符合题意。故选:D。

8.答案:A

解析:根据题干材料可知,休养生息、“罢黜百家,尊崇儒术”盐铁专卖等政策的实行推动了国家发展,A是正确的选项;“导致汉朝衰落”与题干“巩固了大一统王朝”不符,B排除;汉武帝推崇儒学,C排除,材料只涉及了西汉的治国政策,并不能说明历代治国方式开始趋于一致,D排除。故选:A。

9.答案:D

解析:根据题干并结合所学可知,为了加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖,统一调配物资,平抑物价。这些措施增强中央政府的财力,加强了中央集权,D项正确:人民生活水平不会因此改善,排除A项;汉代打压商人,排除B项;材料与军队的战斗力无关,排除C项。故选:D。

10.答案:B

解析:根据题干“汉武帝曾借口诸侯所献黄金的分量和成色不足,一年就夺去了106个诸侯的爵位”可知,汉武帝通过夺去106个诸侯的爵位,削弱了地方的势力,有利于加强中央集权,B项正确;抵御了匈奴南下袭扰,与题干无关,排除A项;西汉初年实现休养生息政策,排除C项;经济重心南移在宋朝,排除D项。故选:B。

11.答案:B

解析:

12.答案:C

解析:汉武帝把铸币权收归中央,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,在全国范围内统一调配物资,平抑物价。这些措施改善了国家财政状况,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。故选:C。

13.答案:A

解析:根据材料结合所学知识可知,汉代选拔官吏实行的是察举制,选官标准是德行高妙、熟知经书、善于决狱、头脑清楚,说明汉代国家用人的原则是德才兼备,以德为先,A是正确的选项;BCD不符合题意。故选:A。

14.答案:B

解析:西汉文帝、景帝、东汉光武帝统治时期,都重视农业生产,轻徭薄赋,减轻农民负担,促进了经济的恢复和发展,是出现盛世局面的重要原因,B项正确;AD项都不符合西汉文帝、景帝、东汉光武帝,排除,C项不符合西汉文帝、景帝,排除。故选B项。

15.答案:C

解析:题干材料反映了外戚专权。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。故C符合题意。故选:C。

16.答案:D

解析:本题考查黄巾起义的特点。由题干材料可知,黄巾起义是一场有组织、有准备的农民大起义,组织工作得力。故选D。

17.答案:B

解析:根据题干中“汉武帝继位后”“放弃‘和亲’,采取强硬的攻势作战行动”并结合所学知识可知,西汉初期,国力疲弱,不得不对匈奴实行“和亲”,经过“文景之治”,西汉强盛起来,汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反攻匈奴,B正确。

18.答案:C

解析:根据图片“张骞拜别汉武帝出使西域图”及所学可知,自从张开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁,逐渐开辟出一条纵贯东西,连接亚欧的丝绸之路,C项正确;图片没有涉及汉武帝加强思想大一统的内容,排除A项;公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官。西域都护的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区是我国领土,排除B项;唐朝先后设立安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区,排除D项。故选C项。

19.答案:B

解析:材料“物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生”体现的是丝绸之路的开通对于促进东西方的物质文化交流发挥了巨大的作用,B正确;A是西域都护设置的意义,排除:C说法片面,排除,当时中国与欧洲的往来属于间接交往,D排除。故选:B。

20.答案:D

解析:西汉时期,我国就已经有了世界上最早的纸,东汉时期蔡伦改进了造纸术,他总结劳动人民的经验,用廉价易得的树皮、破布等作为原料,改进了造纸术,所以“蔡侯纸”的优点是原料易得,造价低廉。故选:D。

21.答案:(1)罢黜百家,独尊儒术。

(2)把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营专卖。

(3)都加强了中央集权;都对国家的统治进行了积极探索,都有利于我国统一多民族国家的形成和巩固。

解析:(1)根据材料“都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想”及所学知识可知,为巩固统治,汉武帝采取了罢黜百家,独尊儒术的措施,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,实现了“规范、整齐全国上下的思想”。

(2)结合所学知识可知,在经济方面,“为了有效地维系大一统”,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖。加强了国家对经济的管理。

(3)结合所学知识可知,秦始皇与汉武帝都加强了中央集权,都对国家的统治进行了积极探索,都有利于我国统一多民族国家的形成和巩固。

22.答案:(1)政治制度:专制主义中央集权制度(或君主专制中央集权制度或中央集权制度)。内容:皇帝制度、郡县制、三公九卿制。

(2)政治:颁布“推恩令”,削弱王国势力;建立刺史制度。经济:铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;盐铁官营专卖;统一调配物资,平抑物价。

解析:(1)政治制度:根据所学,秦朝建立了专制主义中央集权制度或君主专制中央集权制度或中央集权制度。内容:根据所学,可得出主要有皇帝制度、郡县制、三公九卿制。

(2)汉武帝的“制度创新和变革”在政治上:颁布“推恩令”,削弱王国势力。汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,加强了中央集权;设立刺史制度,把全国分成13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视地方官吏、豪强及其子弟。经济上:把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;盐铁官营、专卖;统一调配物资,平抑物价。使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

23.答案:(1)下令释放奴婢,减轻赋税,废除征兵制度,减轻农民的负担等;光武中兴。

(2)外戚宦官交替专权的局面。

(3)张角;沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

解析:(1)根据材料一可知,光武帝采取的统治措施是下令释放奴婢,减轻赋税,废除征兵制度,减轻农民的负担等。光武帝实行这些措施促使了光武中兴盛世局面的产生。

(2)材料二中的“这一局面”指的是外戚宦官交替专权的局面。东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的权力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。

(3)材料三图示人物是张角,根据材料三文字并结合所学知识可知,黄巾起义的历史影响是沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

24.答案:(1)“先人”:张骞;目的:联络大月氏夹击匈奴。

(2)“凿空”:张骞出使西域开汉朝与西域之间往来的先例,为丝绸之路的开通奠定了基础;机构:西域都护府。

(3)作用;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化交流。

(4)和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。

解析:(1)第一问:据材料“2100多年前,中国汉代的先人肩负友好和平使命,两次出使中亚,开启了中国和中亚各国友好交往的大门,开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝绸之路”结合所学可知,这里的“先人”指的是张骞;第二问:据所学可知,汉武帝在位时,为了联络大月氏夹击匈奴,公元前138年,张骞第一次出使西域。

(2)第一问:根据所学知识可知,张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人纷纷东来,开汉朝与西域之间往来的先例,为丝绸之路的开通奠定了基础;第二问:据所学可知,公元前60年,西汉政府设置了西域都护,总管西域事务。

(3)根据材料“通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域,西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及核桃、葡萄、石榴、首著等植物,以至多种乐器和歌舞等传入中国”可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化交流。

(4)根据材料“积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。”可知,丝绸之路精神的核心是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。

2

一、选择题,本题共20小题,每小题2分,共40分。

1.“新皇帝(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分成若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命并向中央政府负责的官员。”文中“新皇帝”实行的地方行政制度是( )

A.世袭制 B.郡县制 C.分封制 D.行省制

2.明清时全国所有的州县长官都是由朝廷吏部选派,这种选派叫做“铨选”。地方官员任期三年,三年任期届满,他们还都要回到京都报到。秦朝时,蜀郡郡守产生的方式是( )

A.世袭继承 B.地方推荐 C.皇帝任命 D.科举选拔

3.1975年12月,我国文物考古工作者在湖北云梦睡虎地11号秦墓中,发现了一千五百余支竹简,内容大部分是秦代的法律文书。这些文书大致分为三类:一为法律条文;二是法律解释;三是有关诉讼制度的各种规则。这些竹简内容折射出秦朝( )

A.独尊法家 B.严控百姓思想

C.统治残暴 D.重视法制建设

4.秦始皇派蒙恬修长城,“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨”。这表明长城( )

A.阻碍了北方畜牧业的发展 B.巩固了秦朝的边疆安全

C.加快了胡人融入秦朝步伐 D.彻底断绝匈奴南下能力

5.秦二世统治时期,市场上的鞋子很少有人买,拐杖却是抢手货。出现这种现象的主要原因是( )

A.秦朝人民的风俗习惯,不喜欢穿鞋子,而喜欢拄拐杖

B.秦朝规定人民不能穿鞋子,只能拄拐杖

C.赋役沉重,法律严苛

D.鞋子是外来品

6.在古代中国,为了推翻统治阶级,农民无数次揭竿起义,为权益而战,数千年来,几乎从未停止。如图所示是中国历史上第一次农民大起义,下列关于该事件的评述正确的是( )

A.于公元前209年发生在大泽乡 B.其根本原因是遇大雨无法按期到达

C.两位振臂高呼的是项羽、刘邦 D.两位领导者推翻了秦朝的统治

7.楚霸王项羽——堪称中国历史上最强的武将之一,古人对其有“羽之神勇,千古无二”的评价。成语“破釜沉舟”表现他勇往直前,绝不后退的决心。该成语出自下列哪次战役( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.巨鹿之战

8.西汉初年,统治者实行休养生息的政策,汉朝迎来第一个盛世——“文景之治”。汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”、盐铁专卖等政策,巩固了大一统王朝。材料反映了( )

A.政策调整推动国家发展 B.政策变化导致汉朝衰落

C.国家治理需要道家学说 D.历代治国方式开始趋于一致

9.下图所示为汉武帝巩固大一统王朝采取的经济措施这一举措( )

A.改善了人民生活水平 B.提升商人的经济地位

C.提高了军队战斗能力 D.增强中央政府的财力

10.汉朝规定、每年祭祀高祖庙时,诸侯需奉献黄金资助。汉武帝曾借口诸侯所献黄金的分量和成色不足,一年就夺去了106个诸侯的爵位。汉武帝的做法( )

A.抵御了匈奴南下袭扰 B.有利于加强中央集权

C.落实了休养生息政策 D.有助于经济重心南移

11.汉武帝时期,朝廷在长安兴办太学,设立教授《诗》《书》《礼》《易》《春秋》的五经博士,地方也建立郡国学校,推广儒学。这一做法( )

A.解决了王国问题 B.促进了思想凝聚

C.保障了经济繁荣 D.延续了百家争鸣

12.汉武帝把铸币权收归中央,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,在全国范围内统一调配物资,平抑物价。这些措施( )

A.消除了对农民的剥削 B.彻底的废除了私有制

C.改善了国家财政状况 D.沉重打击了宦官专权

13.汉代选官制度是察举制。察孝廉的标准有:一是德行高妙:二是熟知经书:三是善于决狱;四是头脑清楚。这段材料说明汉代国家用人的原则是( )

A.德才兼备,以德为先 B.文武兼备,以武为先

C.才干与出身并重 D.社会实践与文化学识并重

14.“文景之治”“光武中兴”局面出现的共同因素是( )

A.整顿吏治,严惩外戚宦官 B.轻徭薄赋,减轻农民负担

C.严刑峻法,法家思想治国 D.奖励耕织,推广铁器牛耕

15.公元144年,年仅两岁的汉冲帝即位,太后兄长大将军梁冀掌权。一年后冲帝死,梁冀主谋选立八岁的质帝。质帝不满梁冀专权,当着群臣说了一句“跋扈将军”就被梁冀毒死了。此后梁冀专权二十多年。这反映出当时( )

A.皇帝昏庸不理朝政 B.豪强地主控制地方

C.外戚专权把持朝政 D.宦官专权统治腐败

16.太平道的首领以传道和治病为名,在农民中宣扬教义。经过10余年的发展,徒众达数十万,遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州,分为36方,每方设一统帅,由他统一指挥,为大规模的起义做好了准备。材料说明黄巾起义( )

A.计划漏洞太多 B.准备时间太短 C.参与力量太弱 D.组织工作得力

17.汉武帝继位后,一改汉朝对匈奴以往忍让求和的妥协政策,放弃“和亲”,采取强硬的攻势作战行动。这主要是因为( )

A.汉武帝雄才大略 B.汉朝国力日益强盛

C.匈奴的势力衰落 D.“和亲”有损尊严

18.史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度和方法。下列选项与下图所示内容有关的是( )

张骞拜别汉武帝出使西域图

A.汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说确立为正统思想

B.标志着新疆地区正式纳入中国版图,成为中国领土不可分割的一部分

C.开辟出一条纵贯东西,连接亚欧的丝绸之路

D.先后设立安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区

19.《汉代的政治丰碑和国家隐痛》中提到:丝绸之路由长安到西域,到中亚、西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。这说明丝绸之路的开通( )

A.使新疆正式归属中央政权 B.促进了东西方物质文化交流

C.促进了西域地区经济发展 D.使中国与欧洲有了直接往来

20.东汉时期,蔡伦改进了造纸术,他造的纸称为“蔡侯纸”,其优点是( )

A.便于携带,使用方便 B.利用水力,节省人力

C.工艺简单,制作容易 D.原料易得,造价低廉

二、非选择题:本题共4题,共60分。

21.阅读材料,回答问题。(12分)

材料:秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……

——摘自《“大一统”之梦》

(1)根据材料及所学知识,为巩固统治,汉武帝采取了什么措施“规范、整齐全国上下的思想” (2分)

(2)在经济方面,“为了有效地维系大一统”,汉武帝通过哪些措施加强国家对经济的管理 (4分)

(3)概括秦始皇与汉武帝在我国历史发展进程中所起到的共同作用。(至少答出两点)(6分)

22.阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的”。

材料二 汉初制度多疏阔……直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝建立的政治制度。概括这一制度包括的具体内容。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝“制度创新和变革”在政治、经济上的表现。(10分)

23.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一:光武帝即位的第二年,他首先下令,凡被卖为奴隶而希望回到父母身边者,都可获得解放,又于建武六年,将王莽时期因触犯律法被贬为奴的民众全部赦免,恢复了他们的庶民身份。同年,降低了王朝因军事财政不足而施行的十税一的田租,恢复了西汉三十税一的税制,缓和了民众的不满情绪。建武七年,光武帝又断然实行兵制改革,废除了郡兵制度,翌年彻底废除征兵制度,让农民专心从事农耕。

——摘编自《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》

材料二:这一局面是东汉后期外戚与宦官利用皇帝作为工具进行斗争的产物。皇帝小时,大权掌握在母亲及其娘家一方组成的外戚手中,皇帝长大后,要夺回大权只能靠身边的宦官,于是宦官乘机专权。

——摘编自《考试周刊》

材料三:

中平元年(184年),左图人物以“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”为口号,自称“天公将军”,率领群众发动起义,史称“黄巾起义”。二十万黄巾起义军经过九个月的激烈战斗,先后均被残酷地镇压下去。但他们在战斗中表现的英雄气概和顽强的战斗精神却表明,人民是不甘心任统治者宰割的。

(1)根据材料一,概括光武帝采取的统治措施。光武帝实行这些措施促使了哪一盛世局面的产生?(8分)

(2)材料二中的“这一局面”指的是哪一局面?(2分)

(3)材料三图示人物是谁?根据材料三文字并结合所学知识,简述黄巾起义的历史影响。(4分)

24.丝绸之路开启了人类文明史上的大交流时代。阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 2100多年前,中国汉代的“先人”肩负友好和平使命,两次出使中亚,开启了中国和中亚各国友好交往的大门,开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝纲之路。

——摘自习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲(2013年9月)

材料二 “然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

——摘自《汉书·张骞传》

材料三 通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域,西城的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及械桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物,以至多种乐器和歌舞等传入中国。

材料四 古丝洞之路绵鱼万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

(1)指出材料一中的“先人”是谁。他第一次出使中亚的目的是什么 (4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解“凿空”举动。张骞“凿空”后,西汉政府设置了什么机构管辖西域各民族?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括这条交通要道在中外交流中的作用。(4分)

(4)材料四中所指的丝绸之路精神的核心是什么?(2分)

答案以及解析

1.答案:B

解析:依据材料“新皇帝(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分成若干行政区,每一行政区都配备批由中央任命并向中央政府负责的官员。”结合所学可知,文中“新皇帝”指的是秦始皇,秦始皇在地方上推行郡县制,郡的长官叫郡守,县的长官叫县令,都由中央直接任命,有利于防止地方割据,也加强了中央集权。故文中“新皇帝”实行的地方行政制度是郡县制。故选:B。

2.答案:C

解析:A.郡县长官由皇帝任命,概不世袭,排除A项。B.汉代的察举制由地方推荐,排除B项。C.根据所学知识可知,秦朝在地方实行郡县制,那守由皇帝直接任命,C项正确。D.科举制通过考试来选拔官吏,隋朝时正式确立,排除D项。故选:C。

3.答案:D

解析:据题干比较所学知识可知,秦实现大一统后,为加强对全国的统治,制定法律加强对人民的统治,这样皇帝和朝廷就牢牢控制了全国各地的权力。故竹简内容折射出秦朝重视法制建设。故选:D。

4.答案:B

解析:题干“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨”可知,材料反映的是秦长城修建后的作用。秦始皇派蒙恬修筑了西起临泌,东到辽东的万里长城,用来抵御匈奴族的侵扰,使北方人民过上安定的生活。这表明长城的修建巩固了秦朝的边疆安全。故B符合题意;阻碍了北方畜牧业的发展。表述错误,排除A,加快了胡人融入秦朝步伐,史实错误,排除C,秦长城的修建在一定程度上抵了匈奴族的侵扰,但是没有彻底断绝匈奴南下能力,排除D。故选:B。

5.答案:C

解析:根据材料并结合所学知识可知,秦二世统治时期,市场上的鞋子很少有人买,拐杖却是抢手货,其主要原因是秦朝赋税、徭役繁重,有各种残害肢体的肉刑,故赋役沉重、法律严苛,符合题意。故选C。

6.答案:A

解析:观察图片可知,图片反映的是陈胜吴广起义,公元前209年陈胜、吴广在大泽乡起义,秦末农民起义爆发的根本原因是秦的暴政(繁重的摇役,沉重的赋税,残酷的刑法,秦二世更加残暴)。直接原因是被征发到渔阳成守长城时遇雨误期,按秦律误期当斩。起义最后失败了,但他们的革命首创精神鼓舞了后世人民反抗残暴统治的斗争。故选:A。

7.答案:D

解析:公元前207年,项羽的起义军与秦将章邯率领的秦军主力部队在巨鹿展开大战;项羽不畏强敌,引兵渡漳水。渡河后,项羽命令全军:“皆沉船,破釜额,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”巨鹿一战,大破秦军破釜沉舟成语由此而来。巨鹿之战,项羽以少胜多,大败秦军主力,为灭亡秦朝奠定了基础。选项D符合题意。故选:D。

8.答案:A

解析:根据题干材料可知,休养生息、“罢黜百家,尊崇儒术”盐铁专卖等政策的实行推动了国家发展,A是正确的选项;“导致汉朝衰落”与题干“巩固了大一统王朝”不符,B排除;汉武帝推崇儒学,C排除,材料只涉及了西汉的治国政策,并不能说明历代治国方式开始趋于一致,D排除。故选:A。

9.答案:D

解析:根据题干并结合所学可知,为了加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,实行盐铁官营、专卖,统一调配物资,平抑物价。这些措施增强中央政府的财力,加强了中央集权,D项正确:人民生活水平不会因此改善,排除A项;汉代打压商人,排除B项;材料与军队的战斗力无关,排除C项。故选:D。

10.答案:B

解析:根据题干“汉武帝曾借口诸侯所献黄金的分量和成色不足,一年就夺去了106个诸侯的爵位”可知,汉武帝通过夺去106个诸侯的爵位,削弱了地方的势力,有利于加强中央集权,B项正确;抵御了匈奴南下袭扰,与题干无关,排除A项;西汉初年实现休养生息政策,排除C项;经济重心南移在宋朝,排除D项。故选:B。

11.答案:B

解析:

12.答案:C

解析:汉武帝把铸币权收归中央,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,在全国范围内统一调配物资,平抑物价。这些措施改善了国家财政状况,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。故选:C。

13.答案:A

解析:根据材料结合所学知识可知,汉代选拔官吏实行的是察举制,选官标准是德行高妙、熟知经书、善于决狱、头脑清楚,说明汉代国家用人的原则是德才兼备,以德为先,A是正确的选项;BCD不符合题意。故选:A。

14.答案:B

解析:西汉文帝、景帝、东汉光武帝统治时期,都重视农业生产,轻徭薄赋,减轻农民负担,促进了经济的恢复和发展,是出现盛世局面的重要原因,B项正确;AD项都不符合西汉文帝、景帝、东汉光武帝,排除,C项不符合西汉文帝、景帝,排除。故选B项。

15.答案:C

解析:题干材料反映了外戚专权。东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。故C符合题意。故选:C。

16.答案:D

解析:本题考查黄巾起义的特点。由题干材料可知,黄巾起义是一场有组织、有准备的农民大起义,组织工作得力。故选D。

17.答案:B

解析:根据题干中“汉武帝继位后”“放弃‘和亲’,采取强硬的攻势作战行动”并结合所学知识可知,西汉初期,国力疲弱,不得不对匈奴实行“和亲”,经过“文景之治”,西汉强盛起来,汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反攻匈奴,B正确。

18.答案:C

解析:根据图片“张骞拜别汉武帝出使西域图”及所学可知,自从张开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁,逐渐开辟出一条纵贯东西,连接亚欧的丝绸之路,C项正确;图片没有涉及汉武帝加强思想大一统的内容,排除A项;公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官。西域都护的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区是我国领土,排除B项;唐朝先后设立安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区,排除D项。故选C项。

19.答案:B

解析:材料“物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生”体现的是丝绸之路的开通对于促进东西方的物质文化交流发挥了巨大的作用,B正确;A是西域都护设置的意义,排除:C说法片面,排除,当时中国与欧洲的往来属于间接交往,D排除。故选:B。

20.答案:D

解析:西汉时期,我国就已经有了世界上最早的纸,东汉时期蔡伦改进了造纸术,他总结劳动人民的经验,用廉价易得的树皮、破布等作为原料,改进了造纸术,所以“蔡侯纸”的优点是原料易得,造价低廉。故选:D。

21.答案:(1)罢黜百家,独尊儒术。

(2)把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营专卖。

(3)都加强了中央集权;都对国家的统治进行了积极探索,都有利于我国统一多民族国家的形成和巩固。

解析:(1)根据材料“都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想”及所学知识可知,为巩固统治,汉武帝采取了罢黜百家,独尊儒术的措施,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,实现了“规范、整齐全国上下的思想”。

(2)结合所学知识可知,在经济方面,“为了有效地维系大一统”,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖。加强了国家对经济的管理。

(3)结合所学知识可知,秦始皇与汉武帝都加强了中央集权,都对国家的统治进行了积极探索,都有利于我国统一多民族国家的形成和巩固。

22.答案:(1)政治制度:专制主义中央集权制度(或君主专制中央集权制度或中央集权制度)。内容:皇帝制度、郡县制、三公九卿制。

(2)政治:颁布“推恩令”,削弱王国势力;建立刺史制度。经济:铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;盐铁官营专卖;统一调配物资,平抑物价。

解析:(1)政治制度:根据所学,秦朝建立了专制主义中央集权制度或君主专制中央集权制度或中央集权制度。内容:根据所学,可得出主要有皇帝制度、郡县制、三公九卿制。

(2)汉武帝的“制度创新和变革”在政治上:颁布“推恩令”,削弱王国势力。汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,加强了中央集权;设立刺史制度,把全国分成13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视地方官吏、豪强及其子弟。经济上:把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;盐铁官营、专卖;统一调配物资,平抑物价。使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

23.答案:(1)下令释放奴婢,减轻赋税,废除征兵制度,减轻农民的负担等;光武中兴。

(2)外戚宦官交替专权的局面。

(3)张角;沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

解析:(1)根据材料一可知,光武帝采取的统治措施是下令释放奴婢,减轻赋税,废除征兵制度,减轻农民的负担等。光武帝实行这些措施促使了光武中兴盛世局面的产生。

(2)材料二中的“这一局面”指的是外戚宦官交替专权的局面。东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的权力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。

(3)材料三图示人物是张角,根据材料三文字并结合所学知识可知,黄巾起义的历史影响是沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

24.答案:(1)“先人”:张骞;目的:联络大月氏夹击匈奴。

(2)“凿空”:张骞出使西域开汉朝与西域之间往来的先例,为丝绸之路的开通奠定了基础;机构:西域都护府。

(3)作用;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化交流。

(4)和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。

解析:(1)第一问:据材料“2100多年前,中国汉代的先人肩负友好和平使命,两次出使中亚,开启了中国和中亚各国友好交往的大门,开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝绸之路”结合所学可知,这里的“先人”指的是张骞;第二问:据所学可知,汉武帝在位时,为了联络大月氏夹击匈奴,公元前138年,张骞第一次出使西域。

(2)第一问:根据所学知识可知,张骞出使西域后,汉朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人纷纷东来,开汉朝与西域之间往来的先例,为丝绸之路的开通奠定了基础;第二问:据所学可知,公元前60年,西汉政府设置了西域都护,总管西域事务。

(3)根据材料“通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域,西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及核桃、葡萄、石榴、首著等植物,以至多种乐器和歌舞等传入中国”可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化交流。

(4)根据材料“积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。”可知,丝绸之路精神的核心是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史