第2课 诸国纷争与变法运动 课件(共31张PPT)2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第2课 诸国纷争与变法运动 课件(共31张PPT)2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 17:52:41 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第2课 诸国纷争与变法运动

天下棋局怎落子

——乱世群雄的生死淘汰赛

授课年级:高一年级

课标要求:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

稷下学宫复原图

体悟家国古今 思辨历史真意

一、乱世棋局的开始

——列国纷争与华夏认同

二、生死争霸的奥义

——经济发展与变法运动

三、百家争鸣的火花

——百家争鸣与文化自信

诸国纷争与变法运动

第二课

一、乱世棋局的开始

列国纷争与华夏认同

第2课 诸国纷争与变法运动

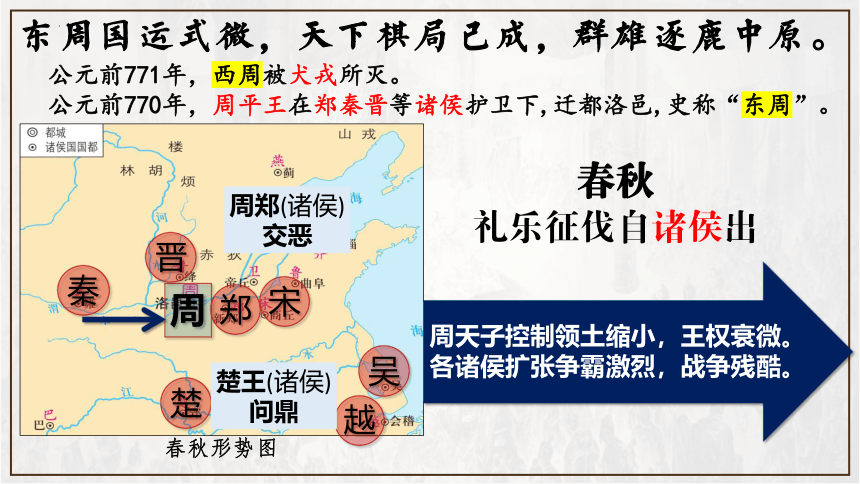

东周国运式微,天下棋局已成,群雄逐鹿中原。

公元前771年,西周被犬戎所灭。

公元前770年,周平王在郑秦晋等诸侯护卫下,迁都洛邑,史称“东周”。

春秋形势图

秦

周

郑

晋

楚

吴

越

宋

周郑(诸侯)

交恶

春秋

礼乐征伐自诸侯出

楚王(诸侯)

问鼎

周天子控制领土缩小,王权衰微。

各诸侯扩张争霸激烈,战争残酷。

东周国运式微,天下棋局已成,群雄逐鹿中原。

战国形势图

齐

周

赵

魏

韩

楚

燕

秦

三家(大夫)

分晋

田氏(大夫)

代齐

战国

礼乐征伐自大夫出

三家分晋和田氏代齐标志着“礼崩乐坏”达到一个新的烈度,周朝传统的统治秩序完全被破坏。

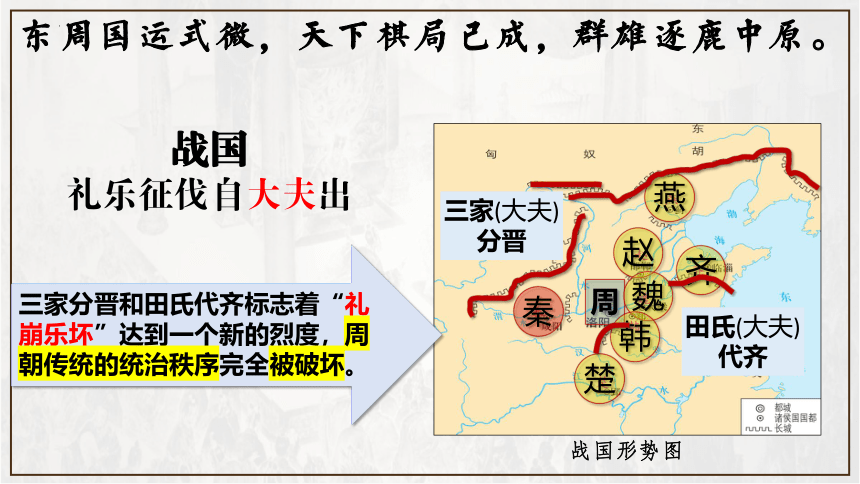

西周旧统治秩序的崩溃

分封制 →

宗法制 →

礼乐制 →

群雄割据

阶级变动

礼崩乐坏

一、乱世棋局的开始 (一)列国纷争

——整理自《中国历史纪年表》《春秋大事表列国爵姓及存灭表撰异》

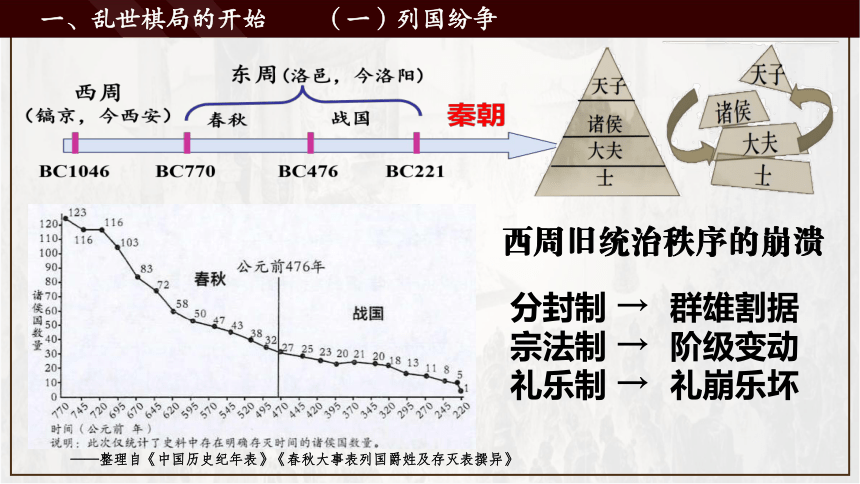

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——[唐]孔颖达《春秋左传正义》

北狄

西戎

东夷

南蛮

中原各国自称华夏

战国形势图

春秋形势图

华夏认同观念不断加强

2.戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

3.秦楚两国融入中原文化圈

1.诸侯国数量减少、局部统一

各族同源共祖

作用:

华夏族

更稳定;

更广泛;经济↑;

文化↑;

一、乱世棋局的开始 (二)华夏认同

华夏文明的先进性:生产力先进(农耕文明);文化优越(礼乐);制度优势(分封、宗法制)

二、生死争霸的奥义

经济发展与变法运动

第2课 诸国纷争与变法运动

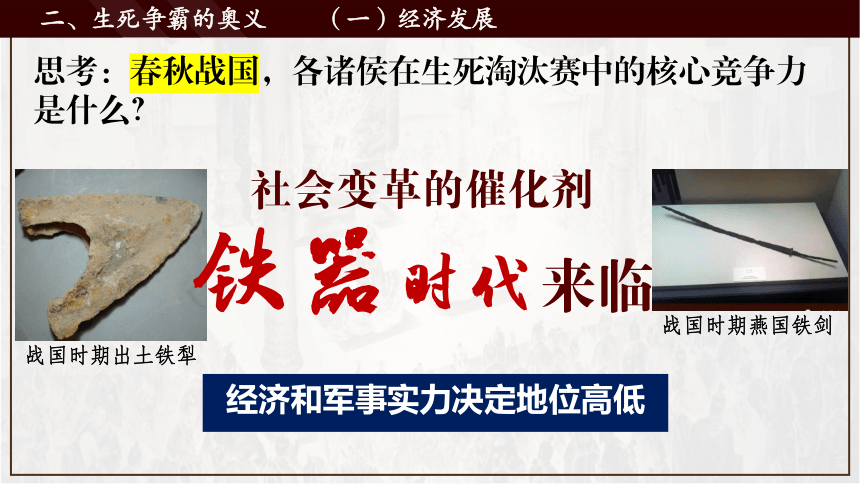

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

经济和军事实力决定地位高低

思考:春秋战国,各诸侯在生死淘汰赛中的核心竞争力是什么?

社会变革的催化剂

铁器时代来临

战国时期出土铁犁

战国时期燕国铁剑

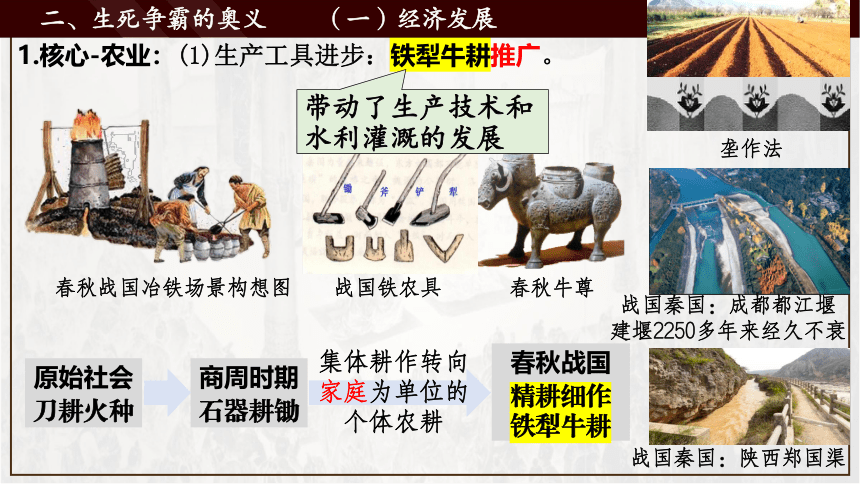

1.核心-农业:(1)生产工具进步:铁犁牛耕推广。

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

春秋牛尊

战国铁农具

春秋战国冶铁场景构想图

垄作法

战国秦国:成都都江堰

建堰2250多年来经久不衰

战国秦国:陕西郑国渠

春秋战国

精耕细作 铁犁牛耕

原始社会

刀耕火种

商周时期

石器耕锄

集体耕作转向家庭为单位的个体农耕

带动了生产技术和水利灌溉的发展

1.核心-农业:(1)生产工具进步:铁犁牛耕推广。

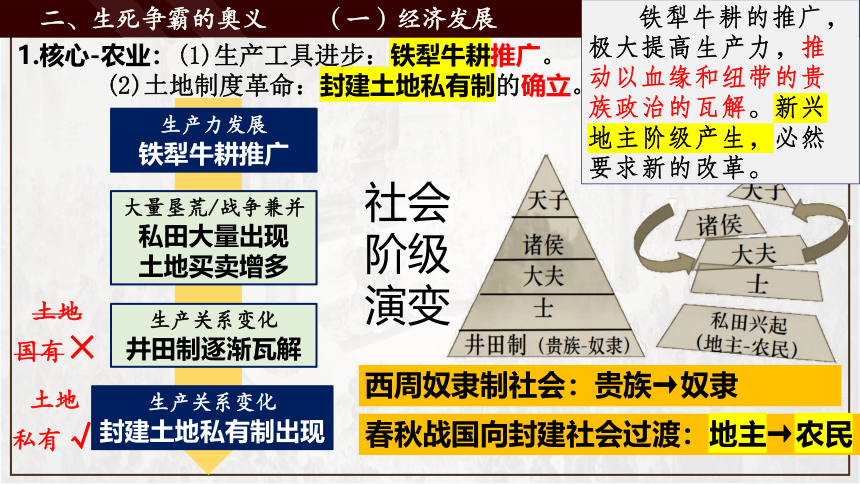

(2)土地制度革命:封建土地私有制的确立。(地主-农民)

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

农业生产力进步推动生产关系发展

生产力发展

铁犁牛耕推广

大量垦荒/战争兼并

私田大量出现

土地买卖增多

生产关系变化

井田制逐渐瓦解

生产关系变化

封建土地私有制出现

土地

国有×

土地

私有√

铁犁牛耕的推广,极大提高生产力,推动以血缘和纽带的贵族政治的瓦解。新兴地主阶级产生,必然要求新的改革。

西周奴隶制社会:贵族→奴隶

春秋战国向封建社会过渡:地主→农民

社会

阶级

演变

1.核心-农业:(1)生产工具进步:铁犁牛耕推广。

(2)土地制度革命:封建土地私有制的确立。(地主-农民)

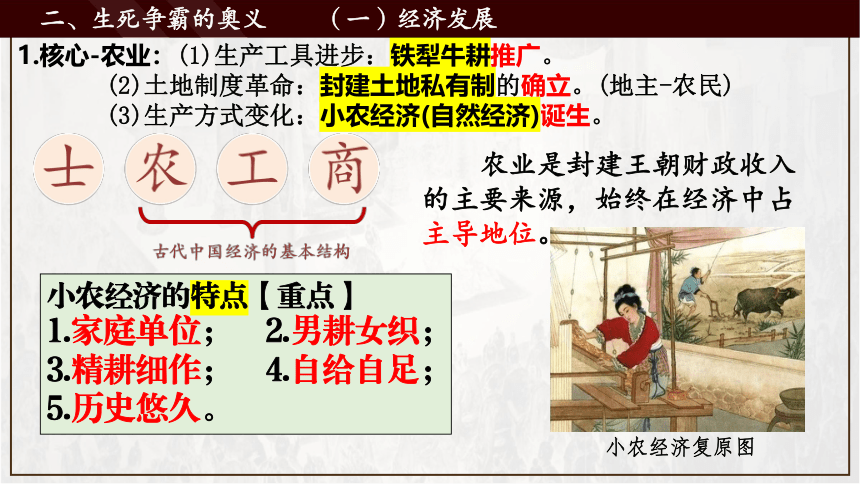

(3)生产方式变化:小农经济(自然经济)诞生。

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

小农经济复原图

小农经济的特点【重点】

1.家庭单位; 2.男耕女织;

3.精耕细作; 4.自给自足;

5.历史悠久。

农业是封建王朝财政收入的主要来源,始终在经济中占主导地位。

3.工商业发展迅速。

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

(1)手工业分工更细密:出现官营、民营和家庭手工业三种形态。

(2)货币流通广泛。

(3)中心城市涌现、工商业主财富雄厚。

2006年,北京广安门内大街出土窖藏战国货币两罐,内含包括赵国直刀、燕国明刀、三晋及燕的方足布等战国货币三万余枚,大概有70余种。发现有所谓新品种,如丰子、丰邑、武平类方足布等。——黄锡全《近十余年先秦货币的重要发现与研究》

思考:材料反映哪些信息?

材料表示春秋战国时期货币种类丰富;商业繁荣,交易量较大;区域间经济往来频繁。

忠以为国,智以保身,

商以致富,成名天下。

吕不韦者往来贩贱卖贵,家累千金。

范蠡

吕不韦

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法(公元前356年)

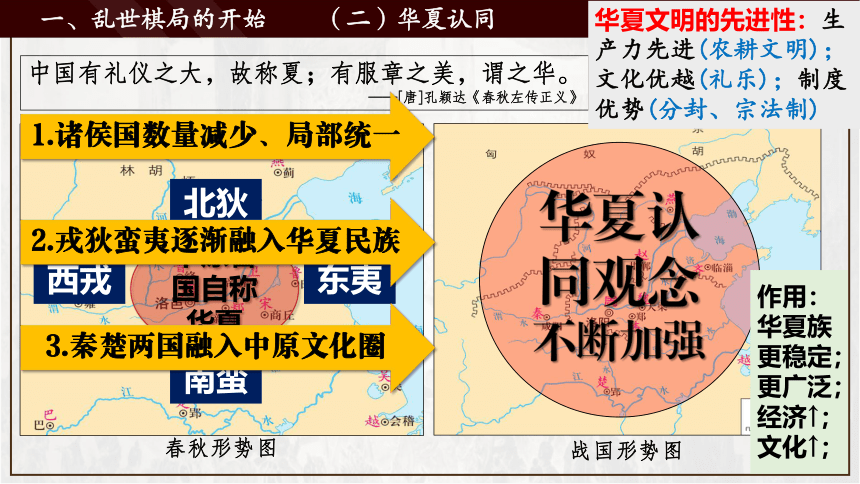

快速回答:【诸国变法背景/百家争鸣的背景/春秋战国时代特征】

1.政治上

①王室衰微,列国纷争 ②宗法分封制等旧制度不断瓦解

①铁犁牛耕推广,小农经济诞生;②井田制瓦解,土地私有制逐渐确立。

2.经济上

4.文化上

①学术下移,私学兴起;②华夏文化不断交融和吸收其他文化。

3.阶级上

①奴隶主贵族衰落,封建地主阶级要求变法图强;②各国重用士阶层。

二、生死争霸的奥义 (二)变法运动

商鞅的强秦之计:

内容速记

重农抑商,奖励耕织

大家庭拆散为小家庭

奖励军功,限制贵族

“废井田,开阡陌”

什伍连坐,互相纠察

推行县制,君主任免

大良造鞅镦

北京故宫博物院

公孙鞅(约公元前390年-前338年),又称卫鞅,后封于商,后人称商鞅。应秦孝公求贤令入秦。

性质:战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次新兴地主阶级改革运动。

内容速记

重农抑商,奖励耕织(小农经济)

大家庭拆散为小家庭(户籍管理)

奖励军功,限制贵族(官僚政治)

“废井田,开阡陌”(土地私有)

什伍连坐,互相纠察(增加赋税)

推行县制,君主任免(中央集权)

思考商鞅的人物形象:

是刻薄少恩的政治酷吏,还是敢于触动旧势力的改革英雄?

二、生死争霸的奥义 (二)变法运动

【对比思考】为什么说商鞅变法是战国时最彻底的变法。

西周 春秋战国

经济基础

土地制度

政治制度

组织基础

石器耕锄

井田制,土地国有

铁犁牛耕、小农经济

法律承认土地私有

贵族政治

官僚政治

分封制(地方分权)

县制(中央集权)

社会

转型

国家能力变迁:春秋战国逐渐摆脱早期国家血缘对政治的影响,向专制主义中央集权的成熟国家转变。

三、百家争鸣的火花

百家争鸣与文化自信

第2课 诸国纷争与变法运动

三、百家争鸣的火花

《礼贤下士》

《毛遂自荐》

思考:下列历史事件表明了什么?

士原是西周时贵族最低阶层,拥有一定田地,受六艺教育,战时可充当下级军官,平时可作为卿大夫家臣。春秋战国之际,一部分旧体制贵族没落,部分知识文化的庶人由社会下层升浮上去,即“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成游离状态,即“士无定主”的游士。

“得士则昌,失士则亡”

── (《孔丛子·居卫》)

学在官府

私家讲学

学在官府:夏商西周官府贵族掌握学术,担任各级学校的教师。

私家讲学:孔子以诗史礼乐教,弟子盖三千焉。──司马迁《史记·孔子世家》

三、百家争鸣的火花 (一)春秋:孔子和老子

儒家学派创始人

孔子(前551年~前479)

名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,思想家、政治家和教育家。后人尊称为“万世师表”“至圣”。其言论由弟子整理而成《论语》

同桌讨论:下列两位春秋男神是如何教你做人做事的。

问道:

出世与入世

儒

道家学派创始人

老子(生卒不详)

老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名。春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。

道

三、百家争鸣的火花 (一)春秋:老子、孔子

入世的理想:

出世的智慧:

1.核心:

2.政治:

3.教育:

“仁”仁者爱人

①为政以德

②克己复礼

有教无类

整理《五经》

传世《论语》

1.核心:

2.政治:

3.哲学:

“道”

①小国寡民

②无为而治,反对制度束缚

朴素唯物论:“道”为世界万物本源;

朴素辩证法:事物是相互依存、相互转换、对立统一的。

春秋时期,老子与孔子的思想都代表奴隶主贵族阶级利益。

三、百家争鸣的火花 (二)战国:百家争鸣

群经与诸子的平等

百家争鸣

凡诸子,百八十九家,四千三百二十四篇。……皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方。是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟如水火,相灭亦相生也……

——《汉书·艺文志》

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

齐国稷下学宫复原图

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家 邹衍

法家 韩非

墨家 墨子

性善论,提倡“仁政”

性恶论,主张“仁义王道”

“隆礼重法”“礼法并用”

崇尚逍遥自由

提出“五行相生相胜”

节俭、兼爱、非攻、尚贤

集权:君主专制中央集权

法治:以法治国,控制臣民

改革:变法图强,奖励耕战

荀子

庄周梦蝶

阴阳五行

韩非

战国时期的儒道阴阳法家,均代表新兴地主阶级利益。

科圣

墨子

亚圣墨子

墨子自称贱人,说经常“量腹而食,度身而衣”,可见其来自于平民阶层,代表小生产者(下层平民)利益。

三、百家争鸣的火花 (二)战国:百家争鸣

练一练·快速判断

1、以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也。

2、以道佐人主者,不以兵强于天下;大军之后,必有凶年。

3、承认现状,或有意无意中迎合未来之新趋势而为之张目。

4、天之意,不欲大国之攻小国也,大家之乱小家也,强之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天之所不欲也。

5、绝圣弃智,大盗乃止;擿玉毁珠,小盗不起;焚符破玺,而民朴鄙;剖斗折衡,而民不争。

6、子非鱼,安知鱼之乐。

7、视人之国若视其国,视人之家,若视其家。

8、儒以文乱法,侠以武犯禁。

儒家

道家

法家

墨家

墨家

道家

道家

法家

春秋战国时期知识分子的家国情怀:

立足现实,关注社会;

胸怀天下,忧国忧民;

兼收并蓄,融合创新;

注重个人修养,追求人格完善……

三、百家争鸣的火花 (三)文化自信

“儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道,记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,反映了中华民族的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。”

——纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上习近平总书记发言

百家争鸣

深远意义

1.性质:中国历史上波澜壮阔的思想解放运动。反映春秋战国时期社会政治经济状况。

2.新兴地主阶级理论基础。

5.中华文化源头活水。

3.后世治国理论基础。

4.中华民族精神血脉。

本课总结:春秋战国(约公元前770—前221年)(奴隶社会向封建社会转型)

【归纳总结】春秋战国时期孕育的统一因素。

战火中的社会变革,乱世中的国家转型。

列国纷争:多民族国家统一趋势

经济发展:铁犁牛耕/小农经济/土地私有

战国:百家争鸣

华夏认同:多民族国家融合趋势

变法运动:商鞅变法

文化自信

政治

经济

文化

春秋:孔子、老子

诸国纷争与变法运动

大变革

问题探究

原因:处于社会转型时期,旧的社会制度(宗法分封制、井田制)遭到破坏,新兴地主阶级发展壮大;诸侯争霸,兼并战争激烈;百家争鸣局面出现。

效果:加强了君主的权力,实行更加高效的统治。在一定程度上增强了变法国家的实力,打击了旧的贵族势力,瓦解了宗法贵族的统治秩序,使新兴的地主阶级的统治得到了巩固。在摧毁旧制度的同时也逐步确立了新的政治经济制度,基本上完成了社会的转型。

课后练习与记忆巩固

第2课 诸国纷争与变法运动

课后练习

2.孔子主张在教育实践中要启发学生学习的自觉性和主动性。为此,他提出( )

A.“学而不思则罔,思而不学则殆’

B.“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”

C.“温故而知新’

D.“仕而优则学,学而优则仕”

1.西周时“一人踏耒而耕,不过十亩”,战国时“一夫挟五口,治田百亩”,战国时期农业迅猛发展主要得益于( )

A.劳动者身份的变化 B.铁犁与牛耕的使用

C.郡县制的普遍确立 D.土地私有制的确立

B

B

D

3.小明同学在课本剧《百家争鸣》中扮演法家代表人物韩非,下列属于他的台词的是( )

A.为政以德,有教无类 B.知彼知己,百战不殆

C.顺其自然,以柔克刚 D.严刑酷法,中央集权

课后练习

5.在鲁国,被封赐给鲁公的“殷民六族”与周族共同居住在鲁城之内,都成了鲁国的新住民。此外,鲁国还拥有一些土著族邦,如邾、牟、葛等国,它们作为“附庸”依附于鲁国,与周室的关系便不那么直接。这表明西周( )

A.列国纷争局面出现 B.封国带有地缘组织性质

C.宗法制度失去作用 D.王室权威遭到诸侯挑战

4.轻视教化,鼓吹轻罪重罚是商鞅变法局限性的重要表现,这些局限性归根到底是由( )

A.商鞅偏执的性格所决定的 B.法家的思想特征所决定的

C.封建制度的特征所决定的 D.尖锐的社会矛盾所决定的

B

B

B

6.中国春秋时期有一位思想家认为“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”他是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.荀子

本课背诵

一、华夏认同观念不断加强的原因:1.诸侯国数量减少、局部统一

2.戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族;3.秦楚两国融入中原文化圈

二、诸国变法背景/百家争鸣的背景/春秋战国时代特征

政治:①王室衰微,列国纷争 ②宗法分封制等旧制度不断瓦解。

经济:①铁犁牛耕推广,小农经济诞生;

②井田制瓦解,土地私有制逐渐确立。

阶级:①奴隶主贵族衰落,封建地主阶级要求变法图强;

②各国重用士阶层。

文化:①学术下移,私学兴起;

②华夏文化不断交融和吸收其他文化。

三、商鞅变法的内容

四、孔子、老子思想

五、区分战国百家争鸣

思想不同。

六、百家争鸣的

深远意义

默写

一、默写孔子思想:至少5点。

二、默写春秋起止时间。

三、诸国变法背景中的经济和阶级背景。

四、分别默写孟子和荀子思想。

五、简写商鞅变法的内容。

第2课 诸国纷争与变法运动

天下棋局怎落子

——乱世群雄的生死淘汰赛

授课年级:高一年级

课标要求:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

稷下学宫复原图

体悟家国古今 思辨历史真意

一、乱世棋局的开始

——列国纷争与华夏认同

二、生死争霸的奥义

——经济发展与变法运动

三、百家争鸣的火花

——百家争鸣与文化自信

诸国纷争与变法运动

第二课

一、乱世棋局的开始

列国纷争与华夏认同

第2课 诸国纷争与变法运动

东周国运式微,天下棋局已成,群雄逐鹿中原。

公元前771年,西周被犬戎所灭。

公元前770年,周平王在郑秦晋等诸侯护卫下,迁都洛邑,史称“东周”。

春秋形势图

秦

周

郑

晋

楚

吴

越

宋

周郑(诸侯)

交恶

春秋

礼乐征伐自诸侯出

楚王(诸侯)

问鼎

周天子控制领土缩小,王权衰微。

各诸侯扩张争霸激烈,战争残酷。

东周国运式微,天下棋局已成,群雄逐鹿中原。

战国形势图

齐

周

赵

魏

韩

楚

燕

秦

三家(大夫)

分晋

田氏(大夫)

代齐

战国

礼乐征伐自大夫出

三家分晋和田氏代齐标志着“礼崩乐坏”达到一个新的烈度,周朝传统的统治秩序完全被破坏。

西周旧统治秩序的崩溃

分封制 →

宗法制 →

礼乐制 →

群雄割据

阶级变动

礼崩乐坏

一、乱世棋局的开始 (一)列国纷争

——整理自《中国历史纪年表》《春秋大事表列国爵姓及存灭表撰异》

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——[唐]孔颖达《春秋左传正义》

北狄

西戎

东夷

南蛮

中原各国自称华夏

战国形势图

春秋形势图

华夏认同观念不断加强

2.戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

3.秦楚两国融入中原文化圈

1.诸侯国数量减少、局部统一

各族同源共祖

作用:

华夏族

更稳定;

更广泛;经济↑;

文化↑;

一、乱世棋局的开始 (二)华夏认同

华夏文明的先进性:生产力先进(农耕文明);文化优越(礼乐);制度优势(分封、宗法制)

二、生死争霸的奥义

经济发展与变法运动

第2课 诸国纷争与变法运动

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

经济和军事实力决定地位高低

思考:春秋战国,各诸侯在生死淘汰赛中的核心竞争力是什么?

社会变革的催化剂

铁器时代来临

战国时期出土铁犁

战国时期燕国铁剑

1.核心-农业:(1)生产工具进步:铁犁牛耕推广。

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

春秋牛尊

战国铁农具

春秋战国冶铁场景构想图

垄作法

战国秦国:成都都江堰

建堰2250多年来经久不衰

战国秦国:陕西郑国渠

春秋战国

精耕细作 铁犁牛耕

原始社会

刀耕火种

商周时期

石器耕锄

集体耕作转向家庭为单位的个体农耕

带动了生产技术和水利灌溉的发展

1.核心-农业:(1)生产工具进步:铁犁牛耕推广。

(2)土地制度革命:封建土地私有制的确立。(地主-农民)

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

农业生产力进步推动生产关系发展

生产力发展

铁犁牛耕推广

大量垦荒/战争兼并

私田大量出现

土地买卖增多

生产关系变化

井田制逐渐瓦解

生产关系变化

封建土地私有制出现

土地

国有×

土地

私有√

铁犁牛耕的推广,极大提高生产力,推动以血缘和纽带的贵族政治的瓦解。新兴地主阶级产生,必然要求新的改革。

西周奴隶制社会:贵族→奴隶

春秋战国向封建社会过渡:地主→农民

社会

阶级

演变

1.核心-农业:(1)生产工具进步:铁犁牛耕推广。

(2)土地制度革命:封建土地私有制的确立。(地主-农民)

(3)生产方式变化:小农经济(自然经济)诞生。

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

小农经济复原图

小农经济的特点【重点】

1.家庭单位; 2.男耕女织;

3.精耕细作; 4.自给自足;

5.历史悠久。

农业是封建王朝财政收入的主要来源,始终在经济中占主导地位。

3.工商业发展迅速。

二、生死争霸的奥义 (一)经济发展

(1)手工业分工更细密:出现官营、民营和家庭手工业三种形态。

(2)货币流通广泛。

(3)中心城市涌现、工商业主财富雄厚。

2006年,北京广安门内大街出土窖藏战国货币两罐,内含包括赵国直刀、燕国明刀、三晋及燕的方足布等战国货币三万余枚,大概有70余种。发现有所谓新品种,如丰子、丰邑、武平类方足布等。——黄锡全《近十余年先秦货币的重要发现与研究》

思考:材料反映哪些信息?

材料表示春秋战国时期货币种类丰富;商业繁荣,交易量较大;区域间经济往来频繁。

忠以为国,智以保身,

商以致富,成名天下。

吕不韦者往来贩贱卖贵,家累千金。

范蠡

吕不韦

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法(公元前356年)

快速回答:【诸国变法背景/百家争鸣的背景/春秋战国时代特征】

1.政治上

①王室衰微,列国纷争 ②宗法分封制等旧制度不断瓦解

①铁犁牛耕推广,小农经济诞生;②井田制瓦解,土地私有制逐渐确立。

2.经济上

4.文化上

①学术下移,私学兴起;②华夏文化不断交融和吸收其他文化。

3.阶级上

①奴隶主贵族衰落,封建地主阶级要求变法图强;②各国重用士阶层。

二、生死争霸的奥义 (二)变法运动

商鞅的强秦之计:

内容速记

重农抑商,奖励耕织

大家庭拆散为小家庭

奖励军功,限制贵族

“废井田,开阡陌”

什伍连坐,互相纠察

推行县制,君主任免

大良造鞅镦

北京故宫博物院

公孙鞅(约公元前390年-前338年),又称卫鞅,后封于商,后人称商鞅。应秦孝公求贤令入秦。

性质:战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次新兴地主阶级改革运动。

内容速记

重农抑商,奖励耕织(小农经济)

大家庭拆散为小家庭(户籍管理)

奖励军功,限制贵族(官僚政治)

“废井田,开阡陌”(土地私有)

什伍连坐,互相纠察(增加赋税)

推行县制,君主任免(中央集权)

思考商鞅的人物形象:

是刻薄少恩的政治酷吏,还是敢于触动旧势力的改革英雄?

二、生死争霸的奥义 (二)变法运动

【对比思考】为什么说商鞅变法是战国时最彻底的变法。

西周 春秋战国

经济基础

土地制度

政治制度

组织基础

石器耕锄

井田制,土地国有

铁犁牛耕、小农经济

法律承认土地私有

贵族政治

官僚政治

分封制(地方分权)

县制(中央集权)

社会

转型

国家能力变迁:春秋战国逐渐摆脱早期国家血缘对政治的影响,向专制主义中央集权的成熟国家转变。

三、百家争鸣的火花

百家争鸣与文化自信

第2课 诸国纷争与变法运动

三、百家争鸣的火花

《礼贤下士》

《毛遂自荐》

思考:下列历史事件表明了什么?

士原是西周时贵族最低阶层,拥有一定田地,受六艺教育,战时可充当下级军官,平时可作为卿大夫家臣。春秋战国之际,一部分旧体制贵族没落,部分知识文化的庶人由社会下层升浮上去,即“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成游离状态,即“士无定主”的游士。

“得士则昌,失士则亡”

── (《孔丛子·居卫》)

学在官府

私家讲学

学在官府:夏商西周官府贵族掌握学术,担任各级学校的教师。

私家讲学:孔子以诗史礼乐教,弟子盖三千焉。──司马迁《史记·孔子世家》

三、百家争鸣的火花 (一)春秋:孔子和老子

儒家学派创始人

孔子(前551年~前479)

名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,思想家、政治家和教育家。后人尊称为“万世师表”“至圣”。其言论由弟子整理而成《论语》

同桌讨论:下列两位春秋男神是如何教你做人做事的。

问道:

出世与入世

儒

道家学派创始人

老子(生卒不详)

老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名。春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。

道

三、百家争鸣的火花 (一)春秋:老子、孔子

入世的理想:

出世的智慧:

1.核心:

2.政治:

3.教育:

“仁”仁者爱人

①为政以德

②克己复礼

有教无类

整理《五经》

传世《论语》

1.核心:

2.政治:

3.哲学:

“道”

①小国寡民

②无为而治,反对制度束缚

朴素唯物论:“道”为世界万物本源;

朴素辩证法:事物是相互依存、相互转换、对立统一的。

春秋时期,老子与孔子的思想都代表奴隶主贵族阶级利益。

三、百家争鸣的火花 (二)战国:百家争鸣

群经与诸子的平等

百家争鸣

凡诸子,百八十九家,四千三百二十四篇。……皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方。是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟如水火,相灭亦相生也……

——《汉书·艺文志》

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

齐国稷下学宫复原图

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家 邹衍

法家 韩非

墨家 墨子

性善论,提倡“仁政”

性恶论,主张“仁义王道”

“隆礼重法”“礼法并用”

崇尚逍遥自由

提出“五行相生相胜”

节俭、兼爱、非攻、尚贤

集权:君主专制中央集权

法治:以法治国,控制臣民

改革:变法图强,奖励耕战

荀子

庄周梦蝶

阴阳五行

韩非

战国时期的儒道阴阳法家,均代表新兴地主阶级利益。

科圣

墨子

亚圣墨子

墨子自称贱人,说经常“量腹而食,度身而衣”,可见其来自于平民阶层,代表小生产者(下层平民)利益。

三、百家争鸣的火花 (二)战国:百家争鸣

练一练·快速判断

1、以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也。

2、以道佐人主者,不以兵强于天下;大军之后,必有凶年。

3、承认现状,或有意无意中迎合未来之新趋势而为之张目。

4、天之意,不欲大国之攻小国也,大家之乱小家也,强之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天之所不欲也。

5、绝圣弃智,大盗乃止;擿玉毁珠,小盗不起;焚符破玺,而民朴鄙;剖斗折衡,而民不争。

6、子非鱼,安知鱼之乐。

7、视人之国若视其国,视人之家,若视其家。

8、儒以文乱法,侠以武犯禁。

儒家

道家

法家

墨家

墨家

道家

道家

法家

春秋战国时期知识分子的家国情怀:

立足现实,关注社会;

胸怀天下,忧国忧民;

兼收并蓄,融合创新;

注重个人修养,追求人格完善……

三、百家争鸣的火花 (三)文化自信

“儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道,记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,反映了中华民族的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。”

——纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上习近平总书记发言

百家争鸣

深远意义

1.性质:中国历史上波澜壮阔的思想解放运动。反映春秋战国时期社会政治经济状况。

2.新兴地主阶级理论基础。

5.中华文化源头活水。

3.后世治国理论基础。

4.中华民族精神血脉。

本课总结:春秋战国(约公元前770—前221年)(奴隶社会向封建社会转型)

【归纳总结】春秋战国时期孕育的统一因素。

战火中的社会变革,乱世中的国家转型。

列国纷争:多民族国家统一趋势

经济发展:铁犁牛耕/小农经济/土地私有

战国:百家争鸣

华夏认同:多民族国家融合趋势

变法运动:商鞅变法

文化自信

政治

经济

文化

春秋:孔子、老子

诸国纷争与变法运动

大变革

问题探究

原因:处于社会转型时期,旧的社会制度(宗法分封制、井田制)遭到破坏,新兴地主阶级发展壮大;诸侯争霸,兼并战争激烈;百家争鸣局面出现。

效果:加强了君主的权力,实行更加高效的统治。在一定程度上增强了变法国家的实力,打击了旧的贵族势力,瓦解了宗法贵族的统治秩序,使新兴的地主阶级的统治得到了巩固。在摧毁旧制度的同时也逐步确立了新的政治经济制度,基本上完成了社会的转型。

课后练习与记忆巩固

第2课 诸国纷争与变法运动

课后练习

2.孔子主张在教育实践中要启发学生学习的自觉性和主动性。为此,他提出( )

A.“学而不思则罔,思而不学则殆’

B.“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”

C.“温故而知新’

D.“仕而优则学,学而优则仕”

1.西周时“一人踏耒而耕,不过十亩”,战国时“一夫挟五口,治田百亩”,战国时期农业迅猛发展主要得益于( )

A.劳动者身份的变化 B.铁犁与牛耕的使用

C.郡县制的普遍确立 D.土地私有制的确立

B

B

D

3.小明同学在课本剧《百家争鸣》中扮演法家代表人物韩非,下列属于他的台词的是( )

A.为政以德,有教无类 B.知彼知己,百战不殆

C.顺其自然,以柔克刚 D.严刑酷法,中央集权

课后练习

5.在鲁国,被封赐给鲁公的“殷民六族”与周族共同居住在鲁城之内,都成了鲁国的新住民。此外,鲁国还拥有一些土著族邦,如邾、牟、葛等国,它们作为“附庸”依附于鲁国,与周室的关系便不那么直接。这表明西周( )

A.列国纷争局面出现 B.封国带有地缘组织性质

C.宗法制度失去作用 D.王室权威遭到诸侯挑战

4.轻视教化,鼓吹轻罪重罚是商鞅变法局限性的重要表现,这些局限性归根到底是由( )

A.商鞅偏执的性格所决定的 B.法家的思想特征所决定的

C.封建制度的特征所决定的 D.尖锐的社会矛盾所决定的

B

B

B

6.中国春秋时期有一位思想家认为“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”他是( )

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.荀子

本课背诵

一、华夏认同观念不断加强的原因:1.诸侯国数量减少、局部统一

2.戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族;3.秦楚两国融入中原文化圈

二、诸国变法背景/百家争鸣的背景/春秋战国时代特征

政治:①王室衰微,列国纷争 ②宗法分封制等旧制度不断瓦解。

经济:①铁犁牛耕推广,小农经济诞生;

②井田制瓦解,土地私有制逐渐确立。

阶级:①奴隶主贵族衰落,封建地主阶级要求变法图强;

②各国重用士阶层。

文化:①学术下移,私学兴起;

②华夏文化不断交融和吸收其他文化。

三、商鞅变法的内容

四、孔子、老子思想

五、区分战国百家争鸣

思想不同。

六、百家争鸣的

深远意义

默写

一、默写孔子思想:至少5点。

二、默写春秋起止时间。

三、诸国变法背景中的经济和阶级背景。

四、分别默写孟子和荀子思想。

五、简写商鞅变法的内容。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进